2023-04-06 Thu

■ #5092. 商標言語学と英語史・歴史言語学の接点 [trademark][goshosan][youtube][voicy][heldio][link][semantics][semantic_change][metaphor][metonymy][synecdoche][rhetoric][onomastics][personal_name][toponymy][eponym][sound_symbolism][phonaesthesia][capitalisation][linguistic_right][language_planning][semiotics][punctuation]

昨日までに,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を通じて,複数回にわたり五所万実さん(目白大学)と商標言語学 (trademark linguistics) について対談してきました.

[ Voicy ]

・ 「#667. 五所万実さんとの対談 --- 商標言語学とは何か?」(3月29日公開)

・ 「#671. 五所万実さんとの対談 --- 商標の記号論的考察」(4月2日公開)

・ 「#674. 五所万実さんとの対談 --- 商標の比喩的用法」(4月5日公開)

[ YouTube ]

・ 「#112. 商標の言語学 --- 五所万実さん登場」(3月22日公開)

・ 「#114. マスクしていること・していないこと・してきたことは何を意味するか --- マスクの社会的意味 --- 五所万実さんの授業」(3月29日公開)

・ 「#116. 一筋縄ではいかない商標の問題を五所万実さんが言語学の切り口でアプローチ」(4月5日公開)

・ 次回 #118 (4月12日公開予定)に続く・・・(後記 2023/04/12(Wed):「#118. 五所万実さんが深掘りする法言語学・商標言語学 --- コーパス法言語学へ」)

商標の言語学というのは私にとっても馴染みが薄かったのですが,実は日常的な話題を扱っていることもあり,関連分野も多く,隣接領域が広そうだということがよく分かりました.私自身の関心は英語史・歴史言語学ですが,その観点から考えても接点は多々あります.思いついたものを箇条書きで挙げてみます.

・ 語の意味変化とそのメカニズム.特に , metonymy, synecdoche など.すると rhetoric とも相性が良い?

・ 固有名詞学 (onomastics) 全般.人名 (personal_name),地名,eponym など.これらがいかにして一般名称化するのかという問題.

・ 言語の意味作用・進化論・獲得に関する仮説としての "Onymic Reference Default Principle" (ORDP) .これについては「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]) を参照.

・ 記号論 (semiotics) 一般の諸問題.

・ 音象徴 (sound_symbolism) と音感覚性 (phonaesthesia)

・ 書き言葉における大文字化/小文字化,ローマン体/イタリック体の問題 (cf. capitalisation)

・ 言語は誰がコントロールするのかという言語と支配と権利の社会言語学的諸問題.言語権 (linguistic_right) や言語計画 (language_planning) のテーマ.

細かく挙げていくとキリがなさそうですが,これを機に商標の言語学の存在を念頭に置いていきたいと思います.

2023-04-02 Sun

■ #5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります [asacul][notice][writing][spelling][orthography][link]

4週間ほど後,4月29日(土)の 15:30--18:45 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「文字と綴字の英語史」と題するシリーズ講座がオープンします.全4回のシリーズで,英語の文字と綴字をめぐる歴史についてお話ししていきます.

この話題にご関心のある方は,ぜひご参加ください.講座紹介および参加お申し込みはこちらからどうぞ.対面のほかオンラインでの参加も可能です.また,レコーディングの1週間限定配信も予定されていますので,ご都合のよい方法で受講していただけます.

シリーズ全体の概要を以下に示します.

アルファベットは現代世界で最も広く用いられている文字体系であり,英語もそれを受け入れてきました.しかし,そのような英語もアルファベットとは歴史の過程で出会ったものにすぎず,綴字として手なずけていくのに千年以上の年月を要しました.本講座では,英語が文字や綴字と格闘してきた歴史をたどります.

全4回のタイトルは以下の通りです.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・未定)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・未定)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・未定)

初回となる「文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり」でお話しする内容は次の通りです.

文字は人類最強の発明の1つです.人類は文字を手に入れることにより文明を発展させてきました.では,文字はいつ,どこで,どのように発明され,伝播してきたのでしょうか.歴史の過程で様々な文字体系が生まれてきましたが,そのうちの1つがアルファベットでした.アルファベット自身も変化と変異を繰り返し多様化してきましたが,その1つが私たちのよく知るローマン・アルファベットです.英語は紀元6世紀頃にこれを借り受け,本格的な文字時代に入っていくことになります.

本シリーズの案内は,hellog の姉妹版・音声版の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まりますでもお届けしています.ぜひお聴きください.

多くの皆様の参加をお待ちしています!

2023-04-01 Sat

■ #5087. 「英語史クイズ with まさにゃん」 in Voicy heldio とクイズ問題の関連記事 [masanyan][helquiz][link][silent_letter][etymological_respelling][kenning][oe][metonymy][metaphor][gender][german][capitalisation][punctuation][trademark][alliteration][sound_symbolism][goshosan][voicy][heldio]

新年度の始まりの日です.学びの意欲が沸き立つこの時期,皆さんもますます英語史の学びに力を入れていただければと思います.私も「hel活」に力を入れていきます.

実はすでに新年度の「hel活」は始まっています.昨日と今日とで年度をまたいではいますが,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語史クイズ」 (helquiz) の様子を配信中です.出題者は khelf(慶應英語史フォーラム)会長のまさにゃん (masanyan),そして回答者はリスナー代表(?)の五所万実さん(目白大学; goshosan)と私です.ワイワイガヤガヤと賑やかにやっています.

・ 「#669. 英語史クイズ with まさにゃん」

・ 「#670. 英語史クイズ with まさにゃん(続編)」

実際,コメント欄を覗いてみると分かる通り,昨日中より反響をたくさんいただいています.お聴きの方々には,おおいに楽しんでいただいているようです.出演者のお二人にもコメントに参戦していただいており,場外でもおしゃべりが続いている状況です.こんなふうに英語史を楽しく学べる機会はあまりないと思いますので,ぜひ hellog 読者の皆さんにも聴いて参加いただければと思います.

以下,出題されたクイズに関連する話題を扱った hellog 記事へのリンクを張っておきます.クイズから始めて,ぜひ深い学びへ!

[ 黙字 (silent_letter) と語源的綴字 (etymological_respelling) ]

・ 「#116. 語源かぶれの綴り字 --- etymological respelling」 ([2009-08-21-1])

・ 「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1])

・ 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

[ 古英語のケニング (kenning) ]

・ 「#472. kenning」 ([2010-08-12-1])

・ 「#2677. Beowulf にみられる「王」を表わす数々の類義語」 ([2016-08-25-1])

・ 「#2678. Beowulf から kenning の例を追加」 ([2016-08-26-1])

・ 「#1148. 古英語の豊かな語形成力」 ([2012-06-18-1])

・ 「#3818. 古英語における「自明の複合語」」 ([2019-10-10-1])

[ 文法性 (grammatical gender) ]

・ 「#4039. 言語における性とはフェチである」 ([2020-05-18-1])

・ 「#3647. 船や国名を受ける she は古英語にあった文法性の名残ですか?」 ([2019-04-22-1])

・ 「#4182. 「言語と性」のテーマの広さ」 ([2020-10-08-1])

[ 大文字化 (capitalisation) ]

・ 「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1])

・ 「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1])

・ 「#1310. 現代英語の大文字使用の慣例」 ([2012-11-27-1])

・ 「#2540. 視覚の大文字化と意味の大文字化」 ([2016-04-10-1])

[ 頭韻 (alliteration) ]

・ 「#943. 頭韻の歴史と役割」 ([2011-11-26-1])

・ 「#953. 頭韻を踏む2項イディオム」 ([2011-12-06-1])

・ 「#970. Money makes the mare to go.」 ([2011-12-23-1])

・ 「#2676. 古英詩の頭韻」 ([2016-08-24-1])

2023-03-29 Wed

■ #5084. 現代英語の綴字は初期近代英語期の産物である [spelling][orthography][emode][standardisation][link]

現代英語の標準綴字はいつ成立したか.英語の標準化 (standardisation) の時期をピンポイントで指摘することは難しい.言語の標準化の過程は,多かれ少なかれ緩慢に進行していくものだからだ(cf. 「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1])).

私はおおよその確立を1650年辺りと考えているが,研究者によってはプラスマイナス百数十年の幅があるだろうことは予想がつく.「#4093. 標準英語の始まりはルネサンス期」 ([2020-07-11-1]) で見たように,緩く英国ルネサンス期 (renaissance),あるいはさらに緩く初期近代英語期 (emode) と述べておくのが最も無難な答えだろう.

実際,Cordorelli による英語綴字の標準化に関する最新の研究書の冒頭でも "the Early Modern Era" と言及されている (1) .

English spelling is in some ways a product of the Early Modern Era. The spelling forms that we use today are the result of a long process of conscious development and change, most of which occurred between the sixteenth and the seventeenth centuries. This portion of history is marked by a number of momentous events in England and the Continent, which had an immediate effect on English culture and language.

初期近代英語期とその前後に生じた様々な歴史的出来事や社会的潮流が束になって,英語綴字の標準化を推し進めたといってよい.現代につらなる正書法は,この時代に,諸要因の複雑な絡み合いのなかから成立してきたものなのである.以下に関連する記事へのリンクを挙げておく.

・ 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ 「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1])

・ 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1])

・ 「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1])

・ 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ 「#3564. 17世紀正音学者による綴字標準化への貢献」 ([2019-01-29-1])

・ 「#4628. 16世紀後半から17世紀にかけての正音学者たち --- 英語史上初の本格的綴字改革者たち」 ([2021-12-28-1])

・ Cordorelli, Marco. Standardising English Spelling: The Role of Printing in Sixteenth and Seventeenth-Century Graphemic Developments. Cambridge: CUP, 2022.

2023-03-25 Sat

■ #5080. 家入葉子先生(京都大学)の「【KOTOBA-カタリナ】ブログ」を紹介します [link][voicy][heldio][bunkengaku][notice]

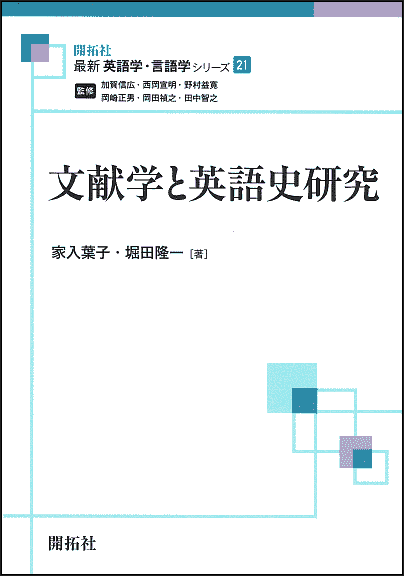

今年の1月半ばに一般発売となった新著『文献学と英語史研究』(開拓社)の共著者である家入葉子先生(京都大学)の「【KOTOBA-カタリナ】ブログ」を紹介します.

家入先生はいくつかのサイトを運営されていますが,そのうちの1つ「コトバと文化のフォーラム - Castlecliffe」のなかで「コトバと文化をテーマに不定期に更新」する「【KOTOBA-カタリナ】ブログ」を運営されています.書籍の紹介,英語史や言語学の専門的な記事,日本と世界の文化の話題を数多く投稿されています.今月投稿された最新の9件を新しい順に挙げてみます.

・ 言語接触を考える(2023年3月23日)

・ カテゴリーシフト(2023年3月14日)

・ 語順についての考え方(2023年3月10日)

・ 英語の否定構文についての論文集(2023年3月6日)

・ 言語変化のあり方(2023年3月5日)

・ 英語学と英語教育の接点(2023年3月4日)

・ 歴史社会言語学・歴史語用論という分野(2023年3月4日)

・ 分野をつなぐ共通のテーマ(2023年3月4日)

・ 語形成に関すること(2023年3月1日)

家入先生が運営されている他のサイト等も,ご案内します.「コトバと文化のフォーラム - Castlecliffe」と合わせて,英語史に直接・間接に関わる膨大で良質な情報が蓄積されています.

・ もう1つのHP 「Yoko Iyeiri(家入葉子)のホームページ」より,とりわけ「研究・授業関連の投稿ページ」にはご著書の一覧が掲載されています.関連記事も英語史を学ぶ者にとってたいへん有用です.

・ 家入先生による英語史導入 YouTube 動画もあります.「京大先生シアター「英語史 ことばが変化し続けることの意味」」よりどうぞ.

・ 家入先生が代表世話役を務められている英語史研究会も紹介します.年1度開催されていますが,次の第32回は来たる4月8日(土)にオンライン開催の予定です.

家入先生と堀田が対談形式で新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介した Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回2件も,ぜひお聴きください.なお,今朝の heldio 放送回の Chapter 2 でも,家入先生の上記ブログを簡単に紹介しています.

・ 「#609. 家入葉子先生との対談:新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介します」

・ 「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2023-03-05 Sun

■ #5060. 講座「英語の歴史と世界英語」のシリーズが終了ました [asacul][world_englishes][elf][lingua_franca][link][voicy][heldio]

昨日3月4日,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,シリーズ講座「英語の歴史と世界英語」の最終回となる「21世紀の英語のゆくえ」を対面・オンラインでお話ししました.これにて,昨年6月に始まった全4回にわたるシリーズが終了となりました.毎回質問を寄せ議論を盛り上げてくださったご出席の方々には,感謝申し上げます.ありがとうございました.

改めてシリーズ全体の趣旨を振り返ります.以下を掲げていました.

英語は現代世界において最も有力な言語です.しかし,英語の世界的拡大の結果,通常私たちが学んでいる「標準英語」以外にも様々な英語が発達しており,近年はその総体を「世界(諸)英語」 "World Englishes" と呼ぶことが増えてきました.

この全4回のシリーズでは,世界英語とは何か,英語はいかにしてここまで拡大したのか,英語の方言の起源はどこにあるのか,そして今後の英語はどうなっていくのかといった問題に英語の歴史という視点から迫ります.

目下,世界は急速に変化しています.このような現代世界において人と人をつなぐリンガ・フランカである英語と,私たちは今後どのように付き合っていけばよいのか.英語史の観点から世界英語に迫った今回のシリーズ講座は,この問題を考える糧となったはずです.

世界英語 (world_englishes) については,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも関連する話題を多くお届けてしてきました.以下では,とりわけ講座と併走しつつ提供してきた記事・放送回を列挙します.復習などに役立てていただければ幸いです.

なお,来年度は同じ朝日カルチャーセンター新宿教室にて新シリーズ「文字と綴字の英語史」を開始します.こちらについての詳細は近日中に改めてご案内致します.どうぞお楽しみに.

[ 第1回 世界英語入門 (2022年6月11日)]

・ hellog 「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1])

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」

[ 第2回 いかにして英語は拡大したのか (2022年8月6日)]

・ hellog 「#4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内」 ([2022-07-01-1])

・ heldio 「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」

[ 第3回 英米の英語方言 (2022年10月1日)]

・ hellog 「#4875. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」のご案内」 ([2022-09-01-1])

・ heldio 「#454. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」」

[ 第4回 21世紀の英語のゆくえ (2022年3月4日)]

・ hellog 「#4954. 朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」のご案内」 ([2022-11-19-1])

・ hellog 「#5048. heldio で朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」の予告編をお届けしています」 ([2023-02-21-1])

・ heldio 「#630. 世界英語の ENL, ESL, EFL モデルはもう古い? --- 3月4日,朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが完結します」

2023-02-28 Tue

■ #5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点) [contact][loan_word][borrowing][latin][celtic][old_norse][french][dutch][greek][japanese][link]

英語が歴史を通じて多くの言語と接触 (contact) してきたことは,英語史の基本的な知識である.各接触の痕跡は,歴史の途中で消えてしまったものもあるが,現在まで残っているものも多い.痕跡のなかで注目されやすいのは借用語彙だが,文法,発音,書記など語彙以外の部門でも言語接触のインパクトがあり得ることは念頭に置いておきたい.

英語の言語接触の歴史を短く要約するのは至難の業だが,Schneider (334) による厳選8点(時代順に並べられている)が参考になる.

・ continental contacts with Latin, even before the settlement of the British Isles (i.e., roughly between the second and fourth centuries AD);

・ contact with Celts who were the resident population when the Germanic tribes crossed the channel (in the fifth century and thereafter);

・ the impact of Latin through Christianization (beginning in the late sixth and seventh centuries);

・ contact with Scandinavian raiders and later settlers (between the seventh and tenth centuries);

・ the strong exposure to French as the language of political power after 1066;

・ the massive exposure to written Latin during the Renaissance;

・ influences from other European languages beginning in the Early Modern English period; and

・ the impact of colonial contacts and borrowings.

よく選ばれている8点だと思うが,私としてはここに3点ほど付け加えたい.1つは,伝統的な英語史では大きく取り上げられないものの,中英語期以降に長期にわたって継続したオランダ語との接触である.これについては「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) やその関連記事を参照されたい.

2つ目は,上記ではルネサンス期の言語接触としてラテン語(書き言葉)のみが挙げられているが,古典ギリシア語(書き言葉)も考慮したい.ラテン語ほど目立たないのは事実だが,ルネサンス期以降,ギリシア語の英語へのインパクトは大きい.「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) および「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.

最後に日本語母語話者としてのひいき目であることを認めつつも,主に19世紀後半以降,英語が日本語と意外と濃厚に接触してきた事実を考慮に入れたい.これについては「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1]),「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1]),「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1]) を参照.

Schneider の8点に,この3点を加え,私家版の厳選11点の完成!

・ Schneider, Edgar W. "Perspectives on Language Contact." Chapter 13 of English Historical Linguistics: Approaches and Perspectives. Ed. Laurel J. Brinton. Cambridge: CUP, 332--59.

2023-02-25 Sat

■ #5052. none は単数扱いか複数扱いか? [sobokunagimon][pronoun][indefinite_pronoun][number][agreement][negative][proverb][shakespeare][oe][singular_they][link]

不定人称代名詞 (indefinite_pronoun) の none は「誰も~ない」を意味するが,動詞とは単数にも複数にも一致し得る.None but the brave deserve(s) the fair. 「勇者以外は美人を得るに値せず」の諺では,動詞は3単現の -s を取ることもできるし,ゼロでも可である.規範的には単数扱いすべしと言われることが多いが,実際にはむしろ複数として扱われることが多い (cf. 「#301. 誤用とされる英語の語法 Top 10」 ([2010-02-22-1])) .

none は語源的には no one の約まった形であり one を内包するが,数としてはゼロである.分かち書きされた no one は同義で常に単数扱いだから,none も数の一致に関して同様に振る舞うかと思いきや,そうでもないのが不思議である.

しかし,American Heritage の注によると,none の複数一致は9世紀からみられ,King James Bible, Shakespeare, Dryden, Burke などに連綿と文証されてきた.現代では,どちらの数に一致するかは文法的な問題というよりは文体的な問題といってよさそうだ.

Visser (I, § 86; pp. 75--76) には,古英語から近代英語に至るまでの複数一致と単数一致の各々の例が多く挙げられている.最古のものから Shakespeare 辺りまででいくつか拾い出してみよう.

86---None Plural.

Ælfred, Boeth. xxvii §1, þæt þær nane oðre an ne sæton buton þa weorðestan. | c1200 Trin. Coll. Hom. 31, Ne doð hit none swa ofte se þe hodede. | a1300 Curs. M. 11396, bi-yond þam ar wonnand nan. | 1534 St. Th. More (Wks) 1279 F10, none of them go to hell. | 1557 North, Gueuaia's Diall. Pr. 4, None of these two were as yet feftene yeares olde (OED). | 1588 Shakesp., L.L.L. IV, iii, 126, none offend where all alike do dote. | Idem V, ii, 69, none are so surely caught . . ., as wit turn'd fool. . . .

Singular.

Ælfric, Hom. i, 284, i, Ne nan heora an nis na læsse ðonne eall seo þrynnys. | Ælfred, Boeth. 33. 4, Nan mihtigra ðe nis ne nan ðin gelica. | Charter 41, in: O. E. Texts 448, ȝif þæt ȝesele . . . ðæt ðer ðeara nan ne sie ðe londes weorðe sie. | a1122 O. E. Chron. (Laud Ms) an. 1066, He dyde swa mycel to gode . . . swa nefre nan oðre ne dyde toforen him. | a1175 Cott. Hom. 217, ȝif non of him ne spece, non hine ne lufede (OED). | c1250 Gen. & Ex. 223, Ne was ðor non lik adam. | c1450 St. Cuthbert (Surtees) 4981, Nane of þair bodys . . . Was neuir after sene. | c1489 Caxton, Blanchardyn xxxix, 148, Noon was there, . . . that myghte recomforte her. | 1588 A. King, tr. Canisius' Catch., App., To defende the pure mans cause, quhen thair is nan to take it in hadn by him (OED). | 1592 Shakesp., Venus 970, That every present sorrow seemeth chief, But none is best.

none の音韻,形態,語源,意味などについては以下の記事も参照.

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#1904. 形容詞の no と副詞の no は異なる語源」 ([2014-07-14-1])

・ 「#2723. 前置詞 on における n の脱落」 ([2016-10-10-1])

・ 「#2697. few と a few の意味の差」 ([2016-09-14-1])

・ 「#3536. one, once, none, nothing の第1音節母音の問題」 ([2019-01-01-1])

・ 「#4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-22-1])

また,数の不一致についても,これまで何度か取り上げてきた.英語史的には singular_they の問題も関与してくる.

・ 「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1])

・ 「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1])

・ 「#1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか?」 ([2013-01-11-1])

・ 「#1356. 20世紀イギリス英語での government の数の一致」 ([2013-01-12-1])

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2023-02-24 Fri

■ #5051. 語源を利用した英語ボキャビルのために hellog と heldio の活用を! [notice][etymology][link][voicy][heldio]

何名かの方から教えていただいたのですが,先週の2月15日の朝日新聞朝刊31面の教育欄に「(外国語の扉)留学経験なし,先輩の電話に聞き耳 上乃久子さん」のインタビュー記事が掲載されていました(聞き手,日高奈緒さん).ニューヨーク・タイムズ東京支局の記者の方の英語学習法が紹介されているのですが,そのなかで語源学習に利用できるリソースとして本ブログ「hellog~英語史ブログ」に言及していただいています.恐縮です,ありがとうございます! *

今は仕事が勉強そのものになってしまっていますが,隙間時間に慶応大の堀田隆一教授の『英語史ブログ』 (http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/index.html) で語源学についてよく読んでいます.単語の語源を学ぶと,ボキャブラリーを増やすのに役立つんです.

英語学習・教育においてボキャビルに語源が利用できることはよく知られており,そのような学習書も多く出版されていますが,これを習慣化している英語学習者はさほど多くはないように思われます.

まずは英語辞書の語源欄を眺めることから習慣づけていくことをお薦めします.その上で,ぜひ本ブログを日々読んでいただけるとよいと思います.語源の話題を毎日扱っているわけではありませんが,折に触れて語源に言及していますし,関連リンクなどを通じて語源の話題が身近なものになってきさえすればOKです.入り口となる記事として,以下を挙げておきます.

・ 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])

・ 「#3696. ボキャビルのための「最も役に立つ25の語のパーツ」」 ([2019-06-10-1])

・ 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])

・ 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])

・ 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])

・ 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])

本ブログの姉妹版・音声版の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」も,その名の通りですので,お薦めです.語源を学ぶと,未知の単語の学習が容易になるだけでなく,既知の単語の知られざる側面も明らかになり,俄然コトバがおもしろく見えてきます.学習にはおもしろさというモチベーションがぜひとも必要ですね.まずは heldio の音声コンテンツ一覧をご覧になり,おもしろそうなものを自由に聴いてみてください.きっとハマりますヨ!

ブログも Voicy も毎日更新していますので,語源を意識したボキャビルの習慣化に役立つと思います.

その他,「語源学」そのものにさらなる興味を抱いた方は,上級編として以下の記事をどうぞ.

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

・ 「#636. 語源学の開拓者としての OED」 ([2011-01-23-1])

・ 「#1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典」 ([2014-02-25-1])

2023-02-21 Tue

■ #5048. heldio で朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」の予告編をお届けしています [asacul][notice][world_englishes][link][voicy][heldio][variety][dialectology][model_of_englishes]

おおよそ2週間後に迫ってきましたが,2023年3月4日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ「英語の歴史と世界英語」の第4回(最終回)講座「21世紀の英語のゆくえ」が開講されます.昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,講座の予告編となる話しをしていますので,ぜひお聴きください.「#630. 世界英語の ENL, ESL, EFL モデルはもう古い? --- 3月4日,朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが完結します」です.

3月4日の講義は,教室での対面およびオンラインによるハイブリッドの講義となります.受講される方は,リアルタイム受講のほか1週間限定で講義動画を視聴できますので,ご都合のよい方法での参加をご検討ください.

シリーズのまとめの回という位置づけではありますが,実際には各回は独立しています.これまでの回を受講していない方にも,問題なく受講していただけますのでご安心ください.講座の詳細とお申し込みはこちらの公式ページよりお願い致します.

講座の概要は,公式ページからの引用となりますが以下の通りです.

「21世紀の英語のゆくえ」

世界中のコミュニケーションがますます求められる21世紀,英語の世界語としての役割に期待が寄せられる一方,世界各地で異なる種類の英語が生まれ続けています.求心力と遠心力がともに作用する英語を巡るこの複雑な状況について,英語史の観点から解釈を加えます.また,世界英語を記述するいくつかのモデルを紹介しながら World Englishes とはいかなる現象なのかを考察し,今後の英語のゆくえを占います.

シリーズの第1回から第3回までの講座と関連する話題は,hellog や heldio でも取り上げてきました.次回第4回に向けて復習・予習ともなりますので,以下のバックナンバーを参考までにどうぞ.なお,新年度からは,同じ朝日カルチャーセンター新宿教室にて英語史に関する新シリーズを開始する予定です.

[ 第1回 世界英語入門 (2022年6月11日)]

・ hellog 「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1])

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」

[ 第2回 いかにして英語は拡大したのか (2022年8月6日)]

・ hellog 「#4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内」 ([2022-07-01-1])

・ heldio 「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」

[ 第3回 英米の英語方言 (2022年10月1日)]

・ hellog 「#4875. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」のご案内」 ([2022-09-01-1])

・ heldio 「#454. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」」

2023-02-20 Mon

■ #5047. 「大航海時代略年表」 --- 『図説大航海時代』より [timeline][history][age_of_discovery][me][emode][renaissance][link]

世界史上,ひときわきらびやかに映る大航海時代 (age_of_discovery) .広い視野でみると,当然ながら英語史とも密接に関わってくる(cf. 「#4423. 講座「英語の歴史と語源」の第10回「大航海時代と活版印刷術」を終えました」 ([2021-06-06-1])).

以下,『図説大航海時代』の巻末 (pp. 109--10) の略年表を掲載する.大航海時代の範囲についてはいくつかの考え方があるが,1415年のポルトガル軍によるセウタ占領に始まり,1648年のウェストファリア条約の締結に終わるというのが1つの見方である.しかし,下の略年表にみえるように,その前史は長い.

| 紀元前5世紀 | スキュラクス,インダス河口からスエズ湾まで航海 |

| 4世紀後半 | ネアルコス,インダス地方からティグリス河口まで探検 |

| 111 | 漢の武帝,南越を併合 |

| 1世紀 | カンボジヤ南部に扶南国興る |

| 60--70頃 | 『エリュトラ海案内記』 |

| 1世紀前半 | 「ヒッパロスの風」によるアラビア海航海がさかんになる |

| 2世紀 | 扶南とローマ,インドと中国の交易がおこなわれる |

| 166 | 大秦王安敦(マルクス・アウレリウス)の支社日南郡に至る |

| 207 | 南越国建国 |

| 4--5世紀 | 東南アジアのインド化進む |

| 399--412 | 東晋の法顕のインド,セイロン旅行.『仏国記』を書く |

| 7世紀前半 | 扶南,真臘に併合される |

| 618 | 唐建国 |

| 639 | アラブ人のエジプト侵入 |

| 7世紀後半 | シュリーヴィジャヤ王国マラッカ海峡の交易を支配 |

| 671--95 | 唐の仏僧義浄インド滞在.『南海寄帰内法伝』 |

| 750 | バグダートにアッバース朝おこる.インド洋貿易に進出 |

| 875 | チャンパ(占城)興る |

| 907 | 唐滅亡.五代十国時代に入る |

| 960 | 宋建国.海外貿易の隆盛 |

| 969 | ファーティマ朝カイロに移る.紅海を通じてのアジア貿易.以後エジプトは紅海経由のインド洋貿易を主導する |

| 1096 | 第1次十字軍 (--99) .イタリア港市の台頭 |

| 1127 | 南宋興る |

| 1147 | 第2次十字軍 (--48) |

| 1169 | エジプトにアイユーブ朝成立 |

| 1245--47 | プラノ・カルピーニ,教皇の命によりカラコルムに至る旅行記を著わす |

| 1254 | リュブリュキ,教皇の命によりカラコルムまで旅行.旅行記を書く |

| 1258 | モンゴル軍バグダート占領.アッバース朝滅亡.ただしモンゴル軍はシリア,エジプトに侵入できず |

| 1271--95 | マルコ・ポロのアジア旅行と中国滞在.旅行記を口述 |

| 1291 | ジェノヴァのヴィヴァルディ兄弟西アフリカ航海 |

| 1293 | ジャヴァにマジャパヒト王国成立.モンゴル軍ジャヴァに侵攻 |

| 1312 | ジェノヴァのランチェローテ・マロチェーロ,カナリア諸島に航海 |

| 1349(ママ) | イブン・バトゥータ,24年にわたるアフリカ,アジア旅行からタンジールに帰る |

| 1336 | 南インドにヴィジャヤナガル王国興る |

| 1345 | マジャパヒト,全ジャヴァに勢力拡大 |

| 1351--54 | イブン・バトゥータ西アフリカ旅行.『三大陸周遊記』を書く |

| 1360 | マンデヴィルの『東方旅行記』この頃成立 |

| 1368 | 明建国 |

| 1372 | 明,海禁政策をとる |

| 1403 | スペインのクラビーホ,中央アジアに旅行しティムールに謁す.ラ・サルとベタンクール,カナリア諸島に航海 |

| 1405 | 鄭和の大航海.1433年まで7回にわたる |

| 1415 | ポルトガル軍セウタ占領.間もなく西アフリカ航路の探検が始まる |

| 1434 | ジル・エアネス,ボジャドール岬回航 |

| 1453 | オスマン軍によるコンスタンティノープル攻略 |

| 1455 | ヴェネツィア人カダモストの西アフリカ航海 |

| 1475 | ヴィチェンツァでプトレマイオスの『地理学』刊行 |

| 1479 | スペイン,ポルトガル間にアルカソヴァス条約 |

| 1482 | ポルトガルの西アフリカの拠点エルミナ建設.ポルトガル人コンゴ王国と接触 |

| 1488 | ディアスによる喜望峰発見.大航海時代 |

| 1492 | コロンブス第1回航海 (--93) |

| 1493 | コロンブス第2回航海 |

| 1494 | スペイン,ポルトガル間にトルデシリャス条約 |

| 1498 | ガマのインド航海.コロンブス第3回航海.南米本土に達する |

| 1500 | カブラル,インドへの途次ブラジルに漂着 |

| 1501 | アメリゴ・ヴェスプッチ南アメリカの南緯52°まで航海 |

| 1502 | コロンブス第4回航海.中米沿岸航海 |

| 1505 | トロ会議.西回りで香料諸島探検を議決 |

| 1508 | ブルゴス会議で同様な趣旨の議決 |

| 1509 | アルメイダ,ディウ沖で,エジプト,グジャラート連合艦隊撃破 |

| 1510 | ポルトガル,ゴア完全占領 |

| 1511 | ポルトガル,マラッカ攻略 |

| 1512 | ポルトガル人香料諸島に到着 |

| 1513 | バルボア,パナマ地峡を横断して太平洋岸に達する |

| 1519--21 | コルテスのメキシコ(アステカ王国)征服 |

| 1520 | マゼラン,地峡を発見し,太平洋を横断してフィリピンに至る |

| 1522 | エルカノ以下18人,最初の世界回航をとげてセビリャ着 |

| 1527 | モンテホのユカタン探検 |

| 1528--33 | ピサロのインカ帝国征服 |

| 1529 | サラゴッサ条約により香料諸島のポルトガル帰属決定 |

| 1534 | カルティエのカナダ探検 |

| 1535 | アルマグロのチリ探検 |

| 1537 | ケサーダのムイスカ(チブチャ)征服 |

| 1538 | 皇帝・教皇・ジェノヴァ連合艦隊プレヴェザでトルコ人に敗北 |

| 1541 | ゴンサーロ・ピサロのアマゾン探検.部下のオレリャーナ,河口まで航海 (1542) |

| 1543 | 三人のポルトガル人,種子島着 |

| 1545 | ボリビアのポトシ銀山発見,翌年メキシコでも大銀山発見 |

| 1553 | ウィロビーの北東航路探検 |

| 1565 | ウルダネータ,大圏航路によりフィリピンからメキシコまで航海 |

| 1567 | メンダーニャの太平洋航海.翌年ソロモン諸島発見 |

| 1568 | ジョン・ホーキンズ,サン・ファン・デ・ウルアでスペインの奇襲をうけて脱出 |

| 1570 | ドレイクのカリブ海スペイン基地の掠奪 |

| 1571 | レガスピ,マニラ市建設.キリスト教徒の海軍レパントでオスマン艦隊に勝利 |

| 1575 | フロビッシャー,北西航路探検の勅許を得る |

| 1577--80 | ドレイク,掠奪の世界周航をおこなう |

| 1578 | アルカサルーキヴィルでポルトガル軍モロッコ軍に大敗 |

| 1584--85 | ウォルター・ローリのヴァージニア植民計画 |

| 1586--88 | キャベンディシュの世界周航 |

| 1595 | ローリの第1次ギアナ探検.メンダーニャの太平洋探検,マルケサス諸島発見 |

| 1598 | ファン・ノールト,オランダ人として最初の世界周航 |

| 1599 | オランダ人ファン・ネック東インド航海 |

| 1600 | イギリス東インド会社設立.この頃ブラジルに砂糖産業が興り,アフリカ人奴隷の輸送始まる |

| 1605 | キロスの航海.ニュー・ヘブリデスまで |

| 1606 | キロク帰国後,あとに残されたトレス,ニュー・ギニア,オーストラリア間の海峡を発見し,マニラに向かう |

| 1610 | ハドソン,アニアン海峡を求めて行方不明になる |

| 1614 | メンデス・ピントの東洋旅行記『遍歴記』刊行 |

| 1615 | オランダ人スホーテンとル・メールの航海.ホーン岬発見 |

| 1617 | ローリ第2回ギアナ探検 |

| 1620 | メイフラワー号ニュー・イングランドに到着 |

| 1622 | インド副王の艦隊,モサンビケ沖でオランダ船隊の攻撃を受け壊滅 |

| 1623 | アンボイナ事件.オランダ人によるイギリス人,日本人の殺害.これ以後イギリス人は東インドの香料貿易から撤退し,インドに集中 |

| 1637 | オランダ人西アフリカのエルミナ奪取 |

| 1639 | マカオの対日貿易,鎖国のため不可能になる.タスマンの太平洋航海 |

| 1641 | オランダ人マラッカ奪取 |

| 1642--43 | タスマン,オーストラリアの輪郭を明らかにする |

| 1645 | オランダ人セント・ヘレナ島占領 |

| 1647 | オランダ,アンボイナ島完全占領.カサナーテのカリフォルニア探検 |

| 1648 | セミョン・デジニョフ,アジア最北東端の岬(デジニョフ岬)に到達.ただしベーリング海峡の存在には気がつかなかった.ウェストファリア条約の締結による三十年戦争の終わり.オランダの独立承認される |

hellog ではこれまでも関連する年表を多く掲載してきた.大航海時代との関連で,以下のリンクを挙げておこう.

・ 「#2371. ポルトガル史年表」 ([2015-10-24-1])

・ 「#3197. 初期近代英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-27-1])

・ 「#3478. 『図説イギリスの歴史』の年表」 ([2018-11-04-1])

・ 「#3479. 『図説 イギリスの王室』の年表」 ([2018-11-05-1])

・ 「#3487. 『物語 イギリスの歴史(上下巻)』の年表」 ([2018-11-13-1])

・ 「#3497. 『イギリス史10講』の年表」 ([2018-11-23-1]) を参照.

・ 増田 義郎 『図説大航海時代』 河出書房新社,2008年.

2023-02-18 Sat

■ #5045. deafening silence 「耳をつんざくような沈黙」 [oxymoron][voicy][heldio][collocation][rhetoric][pragmatics][ethnography_of_speaking][prosody][syntagma_marking][sociolinguistics][anthropology][link][collocation]

今週の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,「#624. 「沈黙」の言語学」と「#627. 「沈黙」の民族誌学」の2回にわたって沈黙 (silence) について言語学的に考えてみました.

hellog としては,次の記事が関係します.まとめて読みたい方はこちらよりどうぞ.

・ 「#1911. 黙説」 ([2014-07-21-1])

・ 「#1910. 休止」 ([2014-07-20-1])

・ 「#1633. おしゃべりと沈黙の民族誌学」 ([2013-10-16-1])

・ 「#1644. おしゃべりと沈黙の民族誌学 (2)」 ([2013-10-27-1])

・ 「#1646. 発話行為の比較文化」 ([2013-10-29-1])

heldio のコメント欄に,リスナーさんより有益なコメントが多く届きました(ありがとうございます!).私からのコメントバックのなかで deafening silence 「耳をつんざくような沈黙」という,どこかで聞き覚えたのあった英語表現に触れました.撞着語法 (oxymoron) の1つですが,英語ではよく知られているものの1つのようです.

私も詳しく知らなかったので調べてみました.OED によると,deafening, adj. の語義1bに次のように挙げられています.1968年に初出の新しい共起表現 (collocation) のようです.

b. deafening silence n. a silence heavy with significance; spec. a conspicuous failure to respond to or comment on a matter.

1968 Sci. News 93 328/3 (heading) Deafening silence; deadly words.

1976 Survey Spring 195 The so-called mass media made public only these voices of support. There was a deafening silence about protests and about critical voices.

1985 Times 28 Aug. 5/1 Conservative and Labour MPs have complained of a 'deafening silence' over the affair.

例文から推し量ると,deafening silence は政治・ジャーナリズム用語として始まったといってよさそうです.

関連して想起される silent majority は初出は1786年と早めですが,やはり政治的文脈で用いられています.

1786 J. Andrews Hist. War with Amer. III. xxxii. 39 Neither the speech nor the motion produced any reply..and the motion [was] rejected by a silent majority of two hundred and fifty-nine.

最近の中国でのサイレントな白紙抗議デモも記憶に新しいところです.silence (沈黙)が政治の言語と強く結びついているというのは非常に示唆的ですね.そして,その観点から改めて deafening silence という表現を評価すると,政治的な匂いがプンプンします.

oxymoron については.heldio より「#392. "familiar stranger" は撞着語法 (oxymoron)」もぜひお聴きください.

2023-02-14 Tue

■ #5041. 英語帝国主義の議論のために [linguistic_imperialism][youtube][link][elf][language_myth][linguistic_ideology][voicy][heldio]

一昨日公開された YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新動画は「#101. 英語コンプレックスから解放される日はくるのか? --- 英語帝国主義と英語帝国主義批判を考える」です.英語帝国主義(批判)をめぐって2人で議論しています.よろしければご視聴ください.また,YouTube のコメント機能よりご意見などもお寄せいただければと思います.

hellog でも英語帝国主義(批判)や,より一般的に言語帝国主義 (linguistic_imperialism) の話題を多く取り上げてきました.英語帝国主義を議論するに当たっては,現在の英語の覇権的な地位をよく認識しておく必要があることはもちろん,なぜ英語がここまで覇権的な言語になってきたのかという歴史を押さえておくことが肝心だと考えています.英語帝国主義をめぐる議論は英語史の重要な論題であり,まさに英語史の知見こそが,関連する議論に大きく貢献できるものと信じています.

私自身,この議論に関してまだ明確な意見を固められているわけではありません.しかし,英語の帝国主義的な歴史や覇権的な側面を認めつつ,英語を完全に受容することも完全に拒絶することもできないもの,つまり全肯定も全否定もできない言語と考えています.今後も議論を続けていきたいと思います.

英語帝国主義や言語帝国主義に関する書籍は多く出されていますが,周辺領域は広く深いです.まずは hellog から関連する記事をピックアップしてみました.今後の議論のためにご参考まで.

・ 「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1])

・ 「#1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン」 ([2012-04-04-1])

・ 「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1])

・ 「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1])

・ 「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1])

・ 「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1])

・ 「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1])

・ 「#1785. 言語権」 ([2014-03-17-1])

・ 「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1])

・ 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])

・ 「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1])

・ 「#2163. 言語イデオロギー」 ([2015-03-30-1])

・ 「#2306. 永井忠孝(著)『英語の害毒』と英語帝国主義批判」 ([2015-08-20-1])

・ 「#2429. アルファベットの卓越性という言説」 ([2015-12-21-1])

・ 「#2458. 施光恒(著)『英語化は愚民化』と土着語化のすゝめ」 ([2016-01-19-1])

・ 「#2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである」 ([2016-02-17-1])

・ 「#2549. 世界語としての英語の成功の負の側面」 ([2016-04-19-1])

・ 「#2673. 「現代世界における英語の重要性は世界中の人々にとっての有用性にこそある」」 ([2016-08-21-1])

・ 「#2935. 「軍事・経済・宗教―――言語が普及する三つの要素」」 ([2017-05-10-1])

・ 「#2986. 世界における英語使用のジレンマ」 ([2017-06-30-1])

・ 「#3004. 英語史は英語の成功物語か?」 ([2017-07-18-1])

・ 「#3010. 「言語の植民地化に日本ほど無自覚な国はない」」 ([2017-07-24-1])

・ 「#3011. 自国語ですべてを賄える国は稀である」 ([2017-07-25-1])

・ 「#3012. 英語はリンガ・フランカではなくスクリーニング言語?」 ([2017-07-26-1])

・ 「#3277. 「英語問題」のキーワード」 ([2018-04-17-1])

・ 「#3278. 社会史あるいは「進出・侵略」の観点からの英語史時代区分」 ([2018-04-18-1])

・ 「#3286. 津田幸男による英語支配を脱する試案,3点」 ([2018-04-26-1])

・ 「#3302.「英語の帝国」のたどった3段階の「帝国」」 ([2018-05-12-1])

・ 「#3315. 「ラモハン・ロイ症候群」」 ([2018-05-25-1])

・ 「#3470. 言語戦争の勝敗は何にかかっているか?」 ([2018-10-27-1])

・ 「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1])

・ 「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1])

・ 「#3851. 帝国主義,動物園,辞書」 ([2019-11-12-1])

・ 「#4279. なぜ英語は世界語となっているのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-13-1])

・ 「#4467. インド英語は「崩れた英語」か「土着化した英語」か?」 ([2021-07-20-1])

・ 「#4536. 言語イデオロギーの根底にある3つの記号論的過程」 ([2021-09-27-1])

・ 「#4537. 英語からの圧力による北欧諸語の "domain loss"」 ([2021-09-28-1])

・ 「#4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー」 ([2021-10-06-1])

・ 「#4829. 19世紀イギリス「白人の責務」から「英語帝国主義」へ」 ([2022-07-17-1])

・ 「#4830. 19世紀イギリスの植物園・動物園趣味と帝国主義」 ([2022-07-18-1])

関連して Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#145. 3段階で拡張してきた英語帝国」もお聴きください.

2023-02-07 Tue

■ #5034. ヘボン式ローマ字表記は本当に英語に毒されている? [youtube][notice][romaji][digraph][h][spelling][orthography][french][norman_conquest][link][alphabet]

一昨日公開された YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回では,英語史の観点から日本語を表記するためのローマ字について,とりわけヘボン式ローマ字について語っています.「最近よく見かける shi,chi,ji などのローマ字表記は,実は英語的ではない!」です.17分弱の動画となっております.どうぞご視聴ください.

今回依拠したローマ字使用に関するデータは,昨年9月30日に文化庁より公開された,2021年度の「国語に関する世論調査」の結果です.詳細は「令和3年度「国語に関する世論調査」の結果について」 (PDF) よりご確認いただけます.

日本語を表記するためのローマ字の使用については,これまでも様々な議論があり,本ブログでも romaji の記事群で多く取り上げてきました.今回の YouTube 動画ととりわけ関連の深い記事へのリンクを張っておきますので,合わせてご参照ください.

・ 「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1])

・ 「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1])

・ 「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1])

・ 「#2550. 宣教師シドッチの墓が発見された?」 ([2016-04-20-1])

・ 「#4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か?」 ([2022-10-01-1])

・ 「#4925. ローマ字表記の揺れと英語スペリング慣れ」 ([2022-10-21-1])

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

日本語社会がいかにしてローマ字というアルファベット文字体系を受容し,改変し,手なずけようとしてきたかを振り返ることは,これから英語を始めとする世界中の言語や文字とどう付き合っていくかを考える上でも大事なことだと考えます.今回の動画を通じて,日本語を表記するためのローマ字使用について改めて考えてみてはいかがでしょうか.

2023-02-02 Thu

■ #5029. 家入先生と Voicy 対談の第2弾 --- 新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスのいま・むかし [voicy][heldio][bunkengaku][notice][corpus][history_of_linguistics][hel_education][link][hel_herald]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,新著『文献学と英語史研究』(開拓社)の共著者である家入葉子先生(京都大学)との対談の第2弾をお届けしました.「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」と題して,英語史コーパスの世代変化についての20分ほどの対談です.凝縮した英語史コーパス論となっております.ぜひお聴きください.

対談の後半では,現在の英語史研究ではコーパス利用が当たり前になってきているという点に話が及びました.コーパス言語学 (corpus linguistics) は発展的解消の段階にある,とみることができそうです.その一方で,コーパスが当たり前の道具になってきているからこそ,コーパスの落とし穴に気づきにくくなってきているようにも思えます.どんな道具もそうですが,道具は上手に使うことが大事です.

今回の対談を通じて英語(史)のコーパスに関心を持った方は,hellog より「#3676. 英語コーパスの使い方」 ([2019-05-21-1]) を始めとして corpus の各記事をお読みいただければと思います.

khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』の最新号(第4号)の1面コラム「英語コーパスをもっと気軽に」も英語コーパス超入門として一読ください.

新著『文献学と英語史研究』(開拓社)もどうぞよろしくお願いいたします!

2023-01-28 Sat

■ #5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より [bunkengaku][hel_education][voicy][heldio][bibliography][link]

英語史の研究者として,英語史の通史を書くというのは1つの楽しみでもあり挑戦でもある.「通史としての英語史」とはいかなるものか.これは新著『文献学と英語史研究』の最終節「本書の終わりにーー通史としての英語史」で取り上げられている話題である.一部を抜き出してみよう (193--94) .

通史の多くは,英語史研究への導入的な役割を果たす.また,多くの英語史研究者にとっては英語史の執筆はある種の帰着点でもあり,しばしば研究者の個性を反映する創造的な営みである.〔中略〕通史の執筆は,先にも「研究経験豊富な研究者が…」と述べたように,英語史研究者の集大成のような仕事の1つであるといってもよい.特に1人で通史を書き上げる場合には,音韻論,形態論,統語論など,それぞれの得意分野での研究経験を踏まえた上で,他分野を含む英語史全般へ視野を広げる必要がある.その上でわかりやすく概説を行うことになるので,その仕事は必ずしも容易なものではない.また執筆する研究者一人一人が,それぞれ異なる分野で研究経験を積み重ねてきた上での著作であるからこそ,通史には個性が現れるのだろう.通史を読む面白さは,ここにある.

同節では,1980年代以降に著わされた,英語で書かれた代表的な英語史通史が多く紹介されている.英語史の学びの参考までに.

英語史概説書・入門書としては,以下の hellog 記事,あるいは Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の放送回もお勧めしておきます.

・ hellog 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1])

・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])

・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2023-01-26 Thu

■ #5022. hellog より文字(論)に関する記事を厳選 [link][grammatology][speech][writing][medium][alphabet][alphabet][punctuation][kanji]

本ブログでは広く文字論 (grammatology) に関する話題を多く取り上げてきた.標題に掲げているタグなどを辿っていくと多くの記事にアクセスできるが,それでも数が多くて選びにくいと思われるので,ここに記事タイプごとにお勧め記事を厳選し,リンクを整理しておきたい.「文字」に関心のある方にとって,参考になると思います.

[ 話し言葉と書き言葉,文字の性質 ]

・ 「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1])

・ 「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1])

・ 「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1])

・ 「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1])

・ 「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1])

・ 「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1])

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル」 ([2015-08-15-1])

・ 「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1])

・ 「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1])

・ 「#3274. 話し言葉と書き言葉 (5)」 ([2018-04-14-1])

・ 「#3886. 話しことばと書きことば (6)」 ([2019-12-17-1])

[ 文字の種類・歴史 ]

・ 「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1])

・ 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

・ 「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

・ 「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1])

・ 「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1])

・ 「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1])

・ 「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1])

・ 「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1])

・ 「#2414. 文字史年表(ロビンソン版)」 ([2015-12-06-1])

・ 「#2416. 文字の系統 (4)」 ([2015-12-08-1])

・ 「#3443. 表音文字と表意文字」 ([2018-09-30-1])

[ アルファベットの歴史・特徴 ]

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

・ 「#1861. 英語アルファベットの単純さ」 ([2014-06-01-1])

・ 「#2105. 英語アルファベットの配列」 ([2015-01-31-1])

・ 「#2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性」 ([2017-03-24-1])

[ 文字の伝播と文字帝国主義 ]

・ 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])

・ 「#2429. アルファベットの卓越性という言説」 ([2015-12-21-1])

・ 「#850. 書き言葉の発生と論理的思考の関係」 ([2011-08-25-1])

・ 「#2577. 文字体系の盛衰に関わる社会的要因」 ([2016-05-17-1])

・ 「#3486. 固有の文字を発明しなかったとしても……」 ([2018-11-12-1])

・ 「#3700. 「アルファベットと鉄による文明の大衆化」論」 ([2019-06-14-1])

・ 「#3768. 「漢字は多様な音をみえなくさせる,『抑制』の手段」」 ([2019-08-21-1])

・ 「#3837. 鈴木董(著)『文字と組織の世界史』 --- 5つの文字世界の発展から描く新しい世界史」 ([2019-10-29-1])

[ 絵文字と句読法 ]

・ 「#808. smileys or emoticons」 ([2011-07-14-1])

・ 「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1])

・ 「#2400. ピクトグラムの可能性 (2)」 ([2015-11-22-1])

・ 「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1])

・ 「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1])

・ 「#3045. punctuation の機能の多様性」 ([2017-08-28-1])

2023-01-15 Sun

■ #5011. 英語綴字史は「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨」!? by ゆる言語学ラジオ [graphotactics][orthography][spelling][gh][digraph][yurugengogakuradio][spelling_pronunciation_gap][grapheme][voicy][prestige][minim][linguistics][link][youtube]

言語学 (linguistics) というメジャーとはいえない学問をポップに広めるのに貢献している YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」.昨日1月14日に公開された最新回では,1つ前の回に引き続き,<ghoti> ≡ /fɪʃ/ の問題を中心に英語の綴字と発音の珍妙な関係が話題となっています(前回の話題については「#5009. なぜバーナード・ショーの綴字ネタ「ghoti = fish」は強引に感じられるのか?」 ([2023-01-13-1]) も参照).2回にわたり私が監修させていただいたのですが,その過程もたいへん楽しいものでした(水野さん,関係者の方々,ありがとうございます!).

ghoti, high, women, nation, debt などの綴字について,水野さんと堀元さんの軽妙洒脱なトークをどうぞ.ものすごいタイトルで「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨.綴りの変遷理由が意外すぎる.【発音2】#194」です.

「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨」というフレーズですが,英語綴字史のツボのうち3点を実におもしろく体現している表現だと思います.英語の綴字は,中英語以降にフランス語風にかぶれたというのは事実です.また,悪筆というのは写字生個人の悪筆というわけではありませんが,当時の特殊な字体や字形が,現代の観点からは悪筆と見える場合があることを指摘しています(今回は縦棒 (minim) が問題となっていました).懐古厨は,英国ルネサンスと重なる初期近代英語期に古典語(特にラテン語)への憧憬が募ったことを指しています.

フランス語かぶれと(ラテン語)懐古厨は,時代も動機も異なってはいますが,社会言語学的にいえば,いずれも威信 (prestige) ある言語への接近としてとらえることができます.これは,英語綴字史を通じて観察される大きな潮流です.

この2回の「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた話題に関して,私自身も「hellog~英語史ブログ」,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」,YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,著書などを通じて,様々に発信してきています.ここにリンクをまとめると煩雑になりそうですので,note 上に特設ページ「「ゆる言語学ラジオ」の ghoti 回にまつわる堀田リンク集」を作ってみました.そちらも合わせてご覧ください.

なお,最新回の最後の「おおおっ,オレかよ!」は,「#224. women の発音と綴字 (2)」 ([2009-12-07-1]) のことです.12年前の個人的な仮説(というよりも感想)で,書いたこと自体も忘れていますよ,そりゃ(笑).

Voicy パーソナリティ兼リスナーとして,「ゆる言語学ラジオ」の Voicy 版があることも紹介しておきたいと思います.最新回「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨.綴りの変遷理由が意外すぎる.#194」です.

2023-01-12 Thu

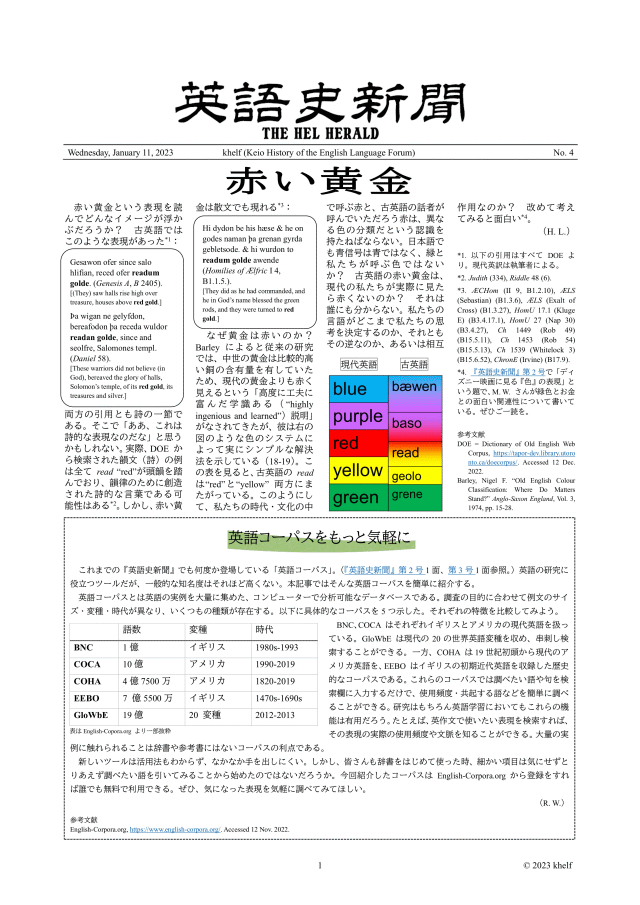

■ #5008. 『英語史新聞』第4号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日,khelf(慶應英語史フォーラム)により『英語史新聞』最新号となる第4号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じてこちらのツイートからも第4号公開を案内していますので,ぜひそちらのリツイートなどを通じて広めていただければ幸いです.「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただけますと嬉しいです.

第4号編集委員会では,年末年始にも熱の入った作業が続けられてきましたが,結果として内容・レイアウトともに満足できる仕上がりとなったと思います.いつものように英語史に関する多様な記事が掲載されています.以下,記事のラインナップを紹介します.

・ 赤い黄金

・ 英語コーパスをもっと気軽に

・ 食べ物・飲み物をめぐる綴り字論争?

・ なぜクッパが複数形なのか

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第1回 菊地翔太先生(前編)」

・ 時間とは何か

とりわけ新企画「英語史ラウンジ by khelf」の第1回として,khelf 主催の Voicy heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」にも参加いただいた菊地翔太先生(専修大学)のインタビュー記事が目玉となっています.菊地先生がどのように英語に関心を持ち始め,さらに英語史の世界へ足を踏み入れたのか,詳しく伺いました.新聞記事として収まり切らないところもありましたので「完全版」記事を khelf HP のこちらのページに掲載していますので,そちらをお読みください.

さて,『英語史新聞』をご愛読いただきまして,このたび第4号まで発行することができました.ここまで続けて来られましたのも読者の皆様のおかげです.今回の号も含めまして『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただくことができます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としましては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,こちらに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日;2023年1月9日現在1621プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日;345プレビュー)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日;767プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日;224プレビュー)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日;690プレビュー)

2023-01-11 Wed

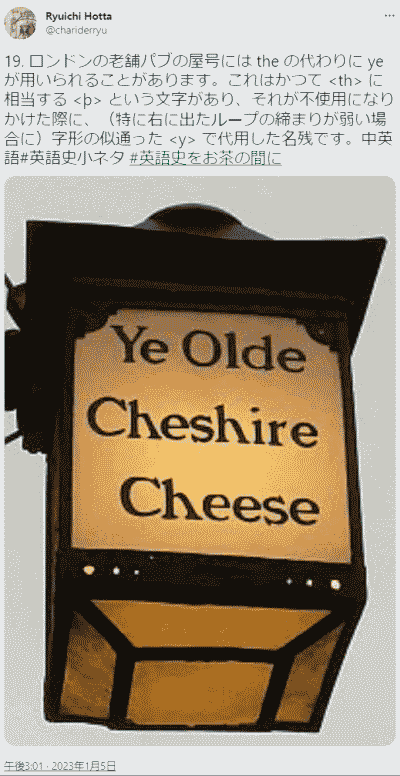

■ #5007. 英語史小ネタの連続ツイートの振り返り [twitter][sogokunagimon][link]

正月三箇日明けの1月4日,5日,6日と3日間にわたり,hellog 5000回を記念して,私の Twitter アカウント @chariderryu で英語史小ネタ36連投の一人企画を実施しました.ハッシュタグ #英語史小ネタ と #英語史をお茶の間に を付して,hellog の過去記事からの蔵出しという形で,おもしろ英語史話題を次々と投げました.

hellog をお読みの多くの方々にもご覧いただきましたが,数日経って振り返ってみますと,そこそこウケた話題とウケなかった話題の差が浮き彫りになってきました.ウケた話題は,やはり何らかのアピールがあるということかと思います.もともと hellog に絡めた企画でしたし,ここで振り返ってみたいと思います.人気のあったベスト3です.

第1位:第19投稿 (435), "Ye Olde Cheshire Cheese" (cf. 「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1]))

第2位:第15投稿 (340), "en- of 'English'" (cf. 「#2250. English の語頭母音(字)」 ([2015-06-25-1]))

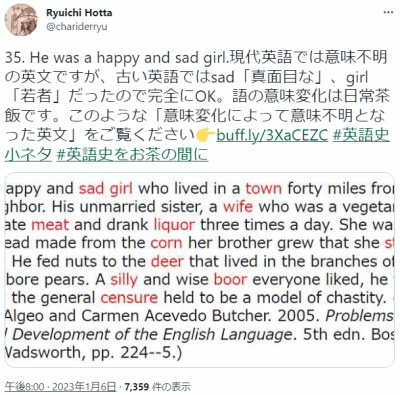

第3位:第35投稿 (187), "Unintelligible English passage due to semantic changes" (cf. 「#1954. 意味変化によって意味不明となった英文」 ([2014-09-02-1]))

企画が終わった後も,細々と Twitter 上で #英語史小ネタ は続けていますので,ぜひフォローいただけると嬉しいです.本ブログと合わせて,そちらもよろしくお願いいたします.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow