2025-07-07 Mon

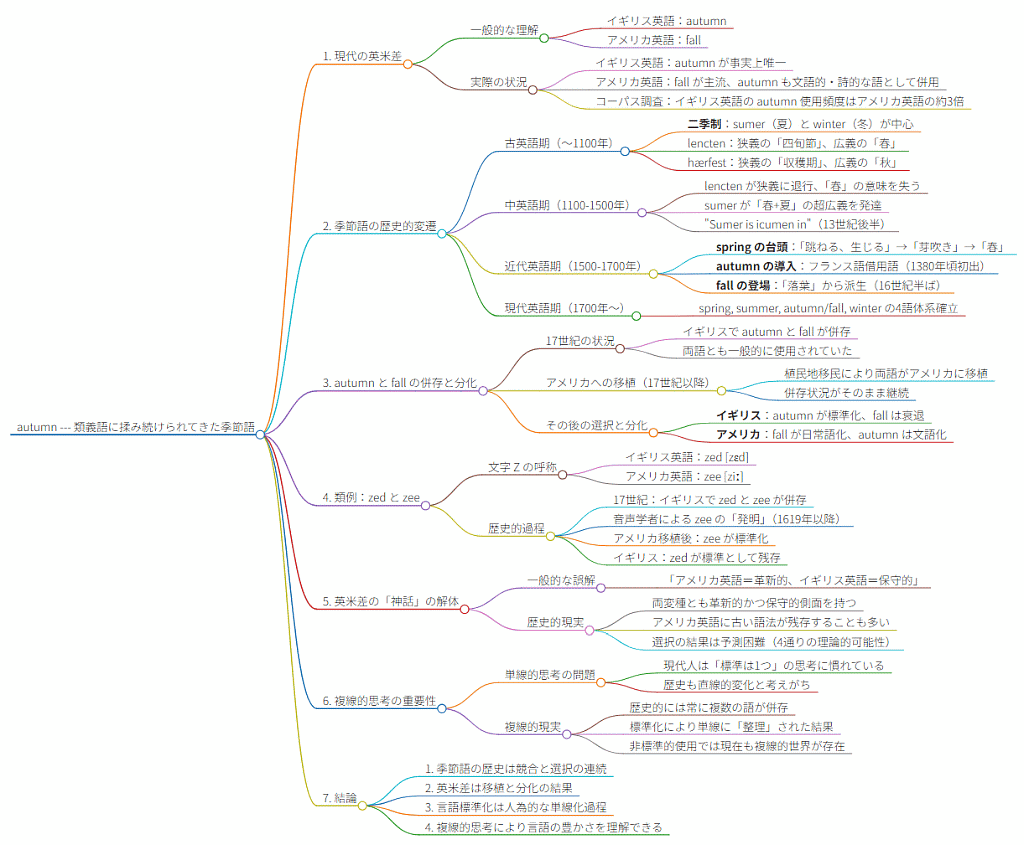

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-04 Fri

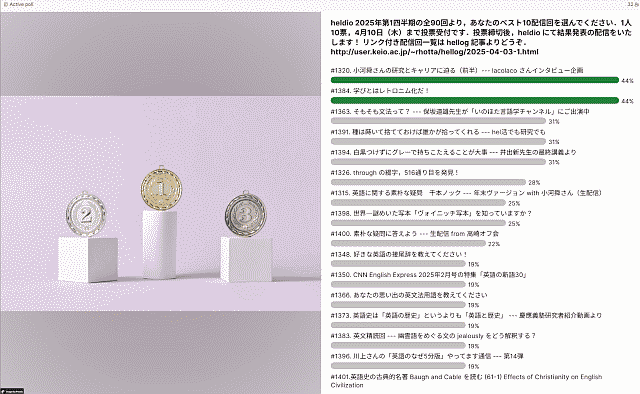

■ #5912. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年7月4日(金)より7月10日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでください.

3ヶ月に一度の恒例企画となっていますが,本ブログの音声版・姉妹版というべき毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年の第2四半期にお届けしてきた配信回(全91回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催しています.1人10票まで投票できます.投票会場は7月10日(木)23:59 までオープンしています.この機会に聴き逃した過去配信回を聴取いただき,じっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.4月1日配信の「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01) から6月30日配信の「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30) までの91回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける「#1496. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン」を Voicy より配信しました.そちらも合わせてお聴きください.

・ 「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01)

・ 「#1403. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第15弾」 (2025/04/02)

・ 「#1404. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」 (2025/04/03)

・ 「#1405. 皆さんが気になっている副詞をご紹介 --- リスナー参加型企画」 (2025/04/04)

・ 「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/05)

・ 「#1407. コメント返し --- 高崎・伊香保温泉オフ会の余韻とともに」 (2025/04/06)

・ 「#1408. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (1) --- 語源的綴字」 (2025/04/07)

・ 「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/08)

・ 「#1410. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 (2025/04/09)

・ 「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/10)

・ 「#1412. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (2) --- 2重語」 (2025/04/11)

・ 「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」 (2025/04/12)

・ 「#1414. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第16弾」 (2025/04/13)

・ 「#1415. 偽友達クイズ from 京都オフ会」 (2025/04/14)

・ 「#1416. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (3) --- 過去完了」 (2025/04/15)

・ 「#1417. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (2) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/16)

・ 「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」 (2025/04/17)

・ 「#1419. heldio 2025年第1四半期のリスナー投票の結果発表」 (2025/04/18)

・ 「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」 (2025/04/19)

・ 「#1421. コメント返し 2025/04/20(Sun)」 (2025/04/20)

・ 「#1422. 目下英語史をはじめるなら『はじめての英語史』かも」 (2025/04/21)

・ 「#1423. ラテン語から英単語を当てるクイズ from 京都オフ会」 (2025/04/22)

・ 「#1424. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (3) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/23)

・ 「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」 (2025/04/24)

・ 「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」 (2025/04/25)

・ 「#1427. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への学生からの感想を紹介」 (2025/04/26)

・ 「#1428. コメント返し 2025/04/27(Sun)」 (2025/04/27)

・ 「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 (2025/04/28)

・ 「#1430. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」 (2025/04/29)

・ 「#1431. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第17弾」 (2025/04/30)

・ 「#1432. 教えて khelf 会長! --- 「米語」と「挨拶」をめぐって」 (2025/05/01)

・ 「#1433. Helvillian 5月号が公開! --- NotebookLM で生成した対談入り」 (2025/05/02)

・ 「#1434. 『ことばと文字』18号が出ました --- 特集「語彙と文字の近代化」にご注目」 (2025/05/03)

・ 「#1435. コメント返し 2025/05/04(Sun)」 (2025/05/04)

・ 「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/05)

・ 「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/06)

・ 「#1438. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第18弾」 (2025/05/07)

・ 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」 (2025/05/08)

・ 「#1440. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- アフタートーク with 小河舜さん」 (2025/05/09)

・ 「#1441. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(後半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (2025/05/10)

・ 「#1442. Shakespeare の英語史上の位置づけ --- 矢冨弘先生インタビュー from 京都オフ会」 (2025/05/11)

・ 「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」 (2025/05/12)

・ 「#1444. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (2) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/13)

・ 「#1445. ラテン語と英語の関係とは? --- ラテン語さん『ラテン語でわかる英単語』(ジャパンタイムズ出版,2025年)」 (2025/05/14)

・ 「#1446. アイルランド雑談 with ykagata さん & camin さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/15)

・ 「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」 (2025/05/16)

・ 「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」 (2025/05/17)

・ 「#1449. コメント返し 2025/05/18(Sun)」 (2025/05/18)

・ 「#1450. 語源的綴字の英仏対照言語史 with camin さん & 寺澤志帆さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/19)

・ 「#1451. 『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー企画 --- 今晩7時より共著者たちと生配信」 (2025/05/20)

・ 「#1452. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (3) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/21)

・ 「#1453. 緊急生配信企画(のアーカイヴ) 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」 (2025/05/22)

・ 「#1454. 嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」 (2025/05/23)

・ 「#1455. khelf 泉類さんとリンガ・フランカとしての英語をめぐって --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/24)

・ 「#1456. コメント返し 2025/05/25(Sun)」 (2025/05/25)

・ 「#1457. 編集者・寄稿者と語る月刊ウェブマガジン Helvillian」 (2025/05/26)

・ 「#1458. 『英語語源辞典』 (KDEE) の通読者によるマニアックすぎるトーク --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/27)

・ 「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/28)

・ 「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/29)

・ 「#1461. Helvillian 6月号が公開! --- 月に一度のhel活祭り」 (2025/05/30)

・ 「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/31)

・ 「#1463. コメント返し 2025/06/01(Sun)」 (2025/06/01)

・ 「#1464. YouTube 「文藝春秋PLUS」に出演して60分ほど英語史を語っています」 (2025/06/02)

・ 「#1465. 衝撃!どうなるこれからの語学 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/06/03)

・ 「#1466. 時制とは何か?」 (2025/06/04)

・ 「#1467. いかにして古英語 mycel が現代英語 much に変わったか?」 (2025/06/05)

・ 「#1468. 『英語語源ハンドブック』の狙いと見出し語の選定」 (2025/06/06)

・ 「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」 (2025/06/07)

・ 「#1470. コメント返し 2025/06/08(Sun)」 (2025/06/08)

・ 「#1471. 7月19日(土)朝日カルチャーで「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」」 (2025/06/09)

・ 「#1472. 『英語語源ハンドブック』発売まであと8日 --- eight の項を覗き見」 (2025/06/10)

・ 「#1473. 土曜日の『英語語源ハンドブック』新刊紹介の振り返り」 (2025/06/11)

・ 「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」 (2025/06/12)

・ 「#1475. 『英語語源ハンドブック』の用語解説欄を覗き見」 (2025/06/13)

・ 「#1476. Caxton がイングランドに初の印刷所を設けた年」 (2025/06/14)

・ 「#1477. コメント返し 2025/06/15(Sun)」 (2025/06/15)

・ 「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」 (2025/06/16)

・ 「#1479. いよいよ明日『英語語源ハンドブック』が発売 --- 「フォトチャレンジ」と「Amazon最速レビュー」の2つの企画にご協力ください!」 (2025/06/17)

・ 「#1480. 「女ことば」の言語学 --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/06/18)

・ 「#1481. 『英語語源ハンドブック』のフォトチャレンジを始めています」 (2025/06/19)

・ 「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 (2025/06/20)

・ 「#1483. 今晩の朝カルの話題は "season" --- 『英語語源ハンドブック』で項目を覗いてみます」 (2025/06/21)

・ 「#1484. コメント返し 2025/06/21(Sat)」 (2025/06/22)

・ 「#1485. khelf の恒例企画「英語史コンテンツ50」を今年度も始めました」 (2025/06/23)

・ 「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」より」 (2025/06/24)

・ 「#1487. add の「中身のない」語源 --- 『英語語源ハンドブック』と「英語語源辞典でたどる英語綴字史」」 (2025/06/25)

・ 「#1488. 週末は名古屋 --- 近代英語協会と helwa オフ会」 (2025/06/26)

・ 「#1489. 英語史研究者はどのようにして研究対象の時代を選ぶのか?」 (2025/06/27)

・ 「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」 (2025/06/28)

・ 「#1491. khelf 会長,青木輝さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/29)

・ 「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30)

2025-07-03 Thu

■ #5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][ogawashun][oe][hee]

月に1度のお祭りのお知らせです.先日6月28日,『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年7月号(第9号)がウェブ公開されました.hellog 読者の方々にはもうお馴染みのことと思います.helwa のメンバー有志が毎月 note 上で制作している hel活 (helkatsu) の月刊ウェブマガジンです.創刊からあっという間に9号を数えることになりました.今回も質,量ともに充実のラインナップです.ゆっくりお読みいただき,じっくりお楽しみください.

今回の表紙を飾るのは,camin さんこと片山幹生さんがご提供くださったアイルランドの美しい写真です.静かなアイルランドの風景から,ヘルメイトの皆さんの熱い思いが伝わってきます.

今号の特集は「古英語を嗜む」です.古英語と聞くと,とっつきにくいと感じる方もいるかもしれません.現代英語とは異なる文字や文法をもつ言語ですから,それも当然です.しかし,今号の特集記事群を読めば,その奥深さと魅力が分かると思います.古英語の世界に足を踏み入れる良い機会になるはずです.

とりわけ注目していただきたいのは,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜氏(上智大学)による特別寄稿です.「「主の祈り」で味わう古英語の文体」と題する書き下ろしの1編.古英語の専門家による古英語紹介ですので,たいへん貴重です.

また,「新企画 英語語源ハンドブック」も要注目です.『英語語源ハンドブック』の発売は6月18日のことでしたが,これに先だって,ヘルメイトの間では「ハンドブックにはあれこれの説明があるかもしれない,ないかもしれない」という予想遊びが繰り広げられていました.その遊びに関する記事をとりまとめたのが,この新企画のセクションです.

そのほか,今号には多彩な記事や寄稿文が満載です.ここですべてを紹介することはできませんが,寄稿者のお名前を列挙しておきましょう.ari さん,umisio さん,camin さん,川上さん,Grace さん,こじこじ先生,しーさん,ぷりっつさん,みさとさん,mozhi gengo さん,Taku さん(金田拓さん),lacolaco さん,り~みんさん,Lilimi さんです.

月刊 Helvillian は,helwa の活発なコミュニティ活動の賜物であり,「英語史をお茶の間に」届けるという目標を力強く推し進めてくれる存在です.helwa に参加している皆さんの活動の様子については,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになり,とくとお聴きいただければ.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお薦めです.

この夏は hel活も熱いです.hellog 読者の皆さんには,ぜひ最新号の Helvillian を広めていただければと思います.

Helvillian 7月号については,Voicy heldio でもご紹介しています.「#1494. Helvillian 7月号が公開! --- 古英語を嗜もう」もお聴きください.

2025-06-27 Fri

■ #5905. ローマ字表記,ヘボン式を基本に --- 70年ぶりの方針転換へ [japanese][romaji][spelling][language_planning][writing][standardisation][through][link]

1週間前の6月20日の読売新聞朝刊にて「ローマ字はヘボン式提示 きょう文化庁「できるだけ統一」」という記事が掲載されていた,記事によると,文化庁は,日本語のローマ字表記について従来の「訓令式」から英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする方針に転換する答申素案をまとめた.1954年の内閣告示以来,約70年ぶりの大きな言語政策の見直しとなる.

この方針転換の背景には,社会におけるヘボン式の広範な浸透という実態がある.パスポートや駅名,道路標識など,国際的な場面や日常生活においてヘボン式が広く用いられている一方で,学校教育では内閣告示に基づき訓令式が主に指導されており,この「ねじれ」が長年の課題となっていた.

両者の主な違いは,訓令式が「し」を si,「ち」を ti,「つ」を tu,「ふ」を hu と表記するのに対し,ヘボン式ではそれぞれ shi, chi, tsu, fu と,日本語話者ではなく英語(等の他言語の)話者にとって発音しやすい綴字を採用している点にある.今回の素案は,この社会的実態を追認し,表記の統一性を高めることを目的としているという.

一方,長らく両方式が併存していたという状況について改めて思いをめぐらせておくのもよいだろう.というのは,ここで英語史における綴字の標準化 (standardisation) の長い過程が思い出されるからだ.中英語期には,方言の多様性や書記の慣習の違いから,1つの単語に多数の綴字があり得た.through に516通りの異綴字があったことは,本ブログでもしばしば取り上げてきた通りである(cf. through) .その後,印刷術の普及や辞書・文法書の編纂を経て,徐々に綴字が固定化・標準化されていったが,その過程では,語源を重視する立場と発音を重視する立場の間で緊張関係があった.今回のローマ字表記の見直しも,日本語の音韻体系に忠実な訓令式と,国際的な通用性を重視するヘボン式との間の,長年にわたる緊張関係の1つの帰結と見ることができるだろう.

なお,答申素案では,個人や団体が長年使用してきた表記は尊重され,直ちに変更を強制するものではない,とも明記されている.言語政策が漸進的に進められている点にも注目したい.

hellog では,これまでもローマ字表記をめぐる問題は繰り返し取り上げてきた(cf. romaji)) .今回の文化庁の方針転換を理解する上で,以下の過去記事も参考にされたい.

・ 「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1])

・ 「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1])

・ 「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1])

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1])

・ 「#4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か?」 ([2022-10-01-1])

・ 「#4925. ローマ字表記の揺れと英語スペリング慣れ」 ([2022-10-21-1])

・ 「#5034. ヘボン式ローマ字表記は本当に英語に毒されている?」 ([2023-02-07-1])

2025-06-11 Wed

■ #5889. 6月21日(土),朝カル講座の春期クール第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が開講されます [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

今年度も朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.新シリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」と題して,毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

春期クールの第3回は,来週末の6月21日(土) 17:30~19:00 に開講される予定です.タイトルとして「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」を掲げています.なぜ「秋」を意味する単語には autumn と fall があるのでしょうか? 両者は何がどう異なるのでしょうか? 他の季節名 spring, summer, winter の各々の語源は? それぞれに動詞用法がありますが,その意味は? 英語には昔から四季があったの? 季節をめぐる疑問は尽きません.今回の講座では autumn を中心に季節に関わる語彙の歴史をひもときつつ,英語話者集団の季節感の変遷をたどります.

また,6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』(研究社)の「テーマ別」セクションにて,まさに今回取り上げる季節語4語が立項されています.講座ではこちらの記述にも注目する予定です.『ハンドブック』発売直後の講座となりますので,同書そのものについてもいくつかお話しできればと思っています.ご関心のある方は,受講の際に,ぜひ『英語語源辞典』および『英語語源ハンドブック』を傍らに置いていただければ.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/06/16(Mon))

本講座の予告については heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『#英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-09 Mon

■ #5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][through][standardisation][link]

5月24日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第2回として「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」で予告した通りです.

この第2回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第3回は,来週末6月21日(土)に「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-05-28 Wed

■ #5875. ウェブ月刊誌 Helvillian の6月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][khelf][terasawashiho]

本日,有志ヘルメイトによる『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年6月号(第8号)がウェブ公開されました.hel活 (helkatsu) の熱気が,すさまじく高まっているのを感じます.質量ともに,遊びどころではなく本格的なウェブマガジンに成長してきました.

初夏号の表紙デザインは Grace さん,そして「表紙のことば」は Lilimi さんが担当.京都オフ会の静謐な庭園を切り取った一枚から,むしろヘルメイトによるhel活の熱さが伝わります.

巻頭特集は,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんへのロング・インタビューの前・後編.続けて,寺澤さん本人による helwa オフ会潜入ルポ「helwa はまさに「英語史の輪」だった!」が掲載されます.大学院での研究生活のリアルから helwa コミュニティとの化学反応まで,読み応えたっぷりです.

そして,今号の2大特集が展開します.1つめの特集は,「京都オフ会」に参加された方々の寄稿記事群です.京都駅にほど近いお寺さんを会場にした4月13日のオフ会について,参加者それぞれの視点で紹介.堀田による振り返りから始まり,camin さん,ykagata さん,Lilimi さん,Galois/Misato さん,り〜みんさんによる多彩な筆致が並びます.オフ会前日の英語史研究会の裏話から,充実の収録会,美食ランチタイム,矢冨弘先生(熊本学園大学)の突然の参加,偽友達クイズ,夜の鍋パーティまで,オフ会の魅力が伝わってきます.

2つめの特集は「faux amis」(偽友達)についてです.英仏語の「紛らわしい語」をめぐり,金田拓さんと mozhi gengo さんに寄稿していただきました.camin さんによる新連載「英仏単語《FAUX-AMIS》クイズ」もスタート!

特集とは別に,レギュラー連載もますます充実してきています.川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信はPDF版とnote版の2本立て.lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調に進んでいます.ari さんの『英語語源辞典』を使い倒すための「ゴラクエ」なるウェブアプリには驚かされました.Grace さんは「「きらびやかな書物の世界」展」の訪問記で写本の魅力をレポート.金田拓さんは目下 Bacon による Essays の精読に夢中です.

続けて,こじこじ先生は YouTube で生成AIを用いた英語史系動画3本を公開.みーさんは上記の「ゴラクエ」の体験記でゲーム実況さながらの熱量を披露.mozhi gengo さんは「ドナーと旦那は同語源か?」など語源コラムを連発しています.umisio さんは「国際交流にTさんも飛び入り参加!」など,上五島からのフィールド報告を続投.

雑誌の巻末にかけても,筆を執る手が緩まりません.Lilimi さんによる「helwa のあゆみ/活動報告(2025年6月)」では,新宿オフ会や皐月収録回@三田などのhel活最新動向をダイジェスト.「Helvillian 編集後記(2025年6月)」では,編集委員の Galois,umisio,Grace,Lilimi 各氏が座談会形式で舞台裏を語ります.

それにしても充実の最新号となっています.編集委員の方々,寄稿された皆さん,hel活へのご理解とご協力に感謝いたします.ありがとうございました.

Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)や Discord 上の英語史コミュニティもますます活況を呈しています.近刊書『英語語源ハンドブック』の発売に向けた企画も水面下で進行中とのことです.

hellog 読者の皆さん,最新号の Helvillian をぜひ広めていただければと思います.そして,皆さんもhel活の輪に加わってみませんか? まずは helwa にお入りください!

2025-05-10 Sat

■ #5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][she][personal_pronoun][link]

4月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の初回として「she --- 語源論争の絶えない代名詞」が,新宿教室にて開講されました.予告記事として「#5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります」 ([2025-04-12-1]) でお知らせした通りです.

この第1回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

この朝カル講座の春期クールの5月分と6月分についても日程が以下のように確定しています.関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みください.

・ 第2回:5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

・ 第3回:6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

2025-05-09 Fri

■ #5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版 [notice][kdee][youtube][link][etymology][review][voicy][heldio][lexicography][asacul]

たまに振り返ってみるシリーズです.これまでの『英語語源辞典』推し活履歴は,以下の記事をご参照ください.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

今回は2024年7月11日以降の推し活履歴を時系列に一覧します.2024年度の朝カル講座「語源辞典でたどる英語史」の関連が多いので,これについては特にこちらの記事群ご覧ください.ほかには kdee タグのついた記事群も参照.

・ 2024年07月26日 heldio で「#1153. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (8) --- khelf 藤原くんと king の項を精読する」が公開される.

・ 2024年07月27日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」が開講される.

・ 2024年08月24日 heldio で「#1182. 【緊急のご報告】研究社『英語語源辞典』新装版が重版決定!」が公開される.

・ 2024年08月24日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第5回「英語,ラテン語と出会う」が開講される.

・ 2024年09月28日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」が開講される.

・ 2024年09月08日 khelf 主催の「英語史ライヴ2024」の英語史クイズにて,研究社のご提供により『英語語源辞典』が景品とされる.

・ 2024年09月08日 khelf の『英語史新聞』第10号と号外にて,『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソードが紹介される.

・ 2024年09月20日 『はじめての英語史』と『英語語源辞典』が読売新聞朝刊のサンヤツ広告に掲載される.

・ 2024年09月23日 heldio で「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」が公開される.

・ 2024年10月21日 heldio で「#1240. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (2) --- KDEE の編集方針を理解しよう」が公開される.

・ 2024年10月26日 heldio で「#1236. mine を『英語語源辞典』で読み解く」が公開される.

・ 2024年10月26日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第7回「英語,フランス語に侵される」が開講される.

・ 2024年11月14日 heldio で「#1264. 『英語語源辞典』通読はキツい,無理!」が公開される.

・ 2024年11月16日 heldio で「#1266. chair と sit --- 『英語語源辞典』精読会 with lacolaco さんたち」が公開される.

・ 2024年11月30日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第8回「英語,オランダ語と交流する」が開講される.

・ 2024年12月21日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」が開講される.

・ 2024年12月26日 heldio で「#1306. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (3) --- 印欧語比較言語学の学史をたどる」が公開される.

・ 2025年01月25日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」が開講される.

・ 2025年02月08日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回「英語史からみる現代の新語」が開講される.

・ 2025年03月15日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第12回「勘違いから生まれた英単語」が開講される.

・ 2025年04月25日 heldio で「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」が公開される.

・ 2025年04月27日 heldio/helwa リスナーの ari さんが『英語語源辞典』で一人遊びするアプリを開発し,note 上で公表する:「#264 【KQ1】Voicy の KDEE の単語遊びを ChatGPT で体験してみた!」.アプリの改訂版は2日後のこちら:「#266【KQ2】ゴラクエを update して遊ぶ!!」.

・ 2025年05月01日 khelf の寺澤志帆さんが,連載「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」を開始する.

・ 2025年05月04日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんによる note 上の「英語語源辞典通読ノート」が順調に継続しており,crash まで達している.

khelf メンバーやヘルメイトさんとも力を合わせ,ものすごい活動になってきました.皆さんも,どのような形であれ,ぜひ KDEE 推し活にご参加いただければ!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2025-05-07 Wed

■ #5854. 「hellog-radio」全62回の YouTube 版シリーズ再配信が完結しました [hellog-radio][radio_broadcast][sobokunagimon][youtube][notice][link]

コロナ禍の始まった2020年の6月から翌2021年の2月にかけて不定期に,英語史の話題,とりわけ一級の「英語に関する素朴な疑問」を取り上げる音声配信シリーズ「hellog-radio」をお届けしていました.全62回のシリーズです.当時は大学のオンライン授業の補足資料というつもりで,こちらの音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio)の下部のリンク集のとおり,HPに音声ファイル (MP3) を置いておくだけの内輪向けシリーズでした.

その後,hellog-radio シリーズがきっかけとなり,Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を始めたという経緯があり,後から振り返ると hellog-radio はいわば heldio の前身という位置づけのような存在になりました.このまま hellog-radio を眠らせておくのはもったいないと思い,「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) や「#5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介」 ([2025-04-16-1]) でも触れたとおり,今年の3月6日より YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」で再配信を始めました.

1日1回を公開していき,昨日をもって全62回の再配信が完結しました.2ヶ月余,日々お付き合いいただいた方々に感謝を申し上げます.hellog-radio の YouTube版再配信の再生リストは「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」として公開していますので,折に触れて本シリーズを聴き直していただければと思います.以下,全62回のタイトル一覧とリンクも示しておきます.

1. なぜ大文字と小文字があるのですか?

2. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?

3. なぜ q の後には必ず u がくるのですか?

4. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのですか?

5. なぜ put は put--put--put と無変化活用なのですか?

6. なぜ go の過去形は went になるのですか?

7. なぜ英語は左から右に書くのですか?

8. 現存する最古の英文は何か?

9. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのですか?

10. なぜ hour の h は発音されないのですか?

11. なぜ careless の反対は *caremore ではなく careful なのですか?

12. なぜ「the 比較級,the 比較級」で「?すればするほど?」の意味になるのですか?

13. once や twice の -ce とは何ですか?

14. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?

15. なぜ women は「ウィミン」と発音するのですか?

16. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか?

17. なぜ定冠詞 the は母音の前では the apple のように「ズィ」と発音するのですか?

18. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか?

19. なぜ数詞 two は「トゥー」と発音するのですか?

20. guest と host は,なんと同語源

21. なぜ often は「オフトゥン」と発音されることがあるのですか?

22. なぜ will の否定形は won't になるのですか?

23. なぜ w の文字は v が2つなのに "double-u" なのですか?

24. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか?

25. なぜ th には「ス」の「ズ」の2つの発音があるのですか?

26. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか?

27. なぜ英語では l と r が区別されるのですか?

28. なぜ英語では v と b が区別されるのですか?

29. なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのですか?

30. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか?

31. なぜ child の複数形は children なのですか?

32. なぜ number の省略表記は no. となるのですか?

33. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか?

34. 形容詞 able と接尾辞 -able は別語源だった!

35. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか?

36. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか?

37. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?

38. なぜ as にはあんなに多くの用法があるのですか?

39. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか?

40. なぜ input は *imput と綴らないのですか?

41. なぜ形容詞 friendly には副詞語尾のはずの -ly が付いているのですか?

42. <x> の不思議あれこれ

43. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか?

44. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか?

45. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか?

46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?

47. なぜ3単現なのに *He cans swim. とはならず He can swim. となるのですか?

48. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか?

49. タコの「足」は英語で何といいますか?

50. なぜ three と thirteen では r の位置が異なるのですか?

51. 英語の人名 Johnson, Jackson, Dickson などに現われる -son とは何ですか?

52. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか?

53. harassment の強勢はどこに置きますか?

54. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか?

55. なぜアメリカでは英語が主たる言語として話されているのですか?

56. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか?

57. 世界に言語はいくつあるのですか?

58. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか?

59. なぜ英語は世界語となっているのですか?

60. many years ago などの過去の時間表現に用いられる ago とは何ですか?

61. なぜ island の綴字には s が入っているのですか?

62. なぜ foot の複数形は feet なのですか?

また,本再配信シリーズには YouTube 版のほか Spotify (Video) Podcast 版や stand.fm 版もありますので,お好きなプラットフォームでお聴きください.

hellog-radio の再配信シリーズはこれにて完結ですが,別途 hellog の再配信シリーズは日々継続中です.その再生リストは「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」となります.引き続きご聴取ください.

2025-05-01 Thu

■ #5848. ウェブ月刊誌 Helvillian の5月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

4月28日(月)に,有志ヘルメイトによる『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年5月号(第7号)がウェブ公開されました.ヘルメイトによるhel活 (helkatsu) の勢いが止まりません.

今号の「表紙のことば」は,制作・編集にもご尽力いただいている Galois さんによるメッセージです.高崎(および伊香保温泉)オフ会に参加し,初の群馬県上陸の興奮が綴られています.

今号の特集テーマは,まさにその「高崎オフ会」です.3月29日,30日の両日の泊まりがけオフ会でしたが,大いに盛り上がりました.私もそのルポを寄稿させていただきましたが,参加された多くの方々も独自の視点からルポをお書きです.ぷりっつさん,川上さん,lacolaco さん,金田拓さん,みーさん,Galois さん,Lilimi さん,まさにゃんなどの,個性的なメンバーによる記事をお楽しみください.

レギュラーの連載記事も健在です.健在どころか,それぞれが成長し進化しているといってよいでしょう.川上さんが新連載をラインナップに加えられたほか,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調です.みーさん,umisio さんの記事も堅調.ari さんは,最近エンジンを吹かしてきている様子です.Grace さんの落ち着いた連載も継続しています.こじこじ先生による英語史系 YouTube 動画も着実に本数が増えてきています.mozhi gengo さんの安定した継続力には,hellog 筆者も驚きを隠せません.ぷりっつさん,しーさん,そして金田拓さんの note 記事も要注目です.

Grace さんによる「helwaのあゆみ/活動報告(2025年5月)」は,後に振り返ったときにhel活の貴重な記録資料となること間違いなしです.最後は「Helvillian 編集後記(2025年5月) 編集委員」の歓談で締められています.それにしても充実の雑誌です.編集委員の方々,寄稿された皆さん,hel活へのご理解とご協力に感謝致します.ありがとうございました.

この勢いのあるhel活に参加されたい方は(あるいは静かに見守りたい方も),ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にお入りください.また,helwa の裏側では Discord による英語史コミュニティも開かれています.5月は東京でのオフ会/収録会も企画されつつあり,ヘルメイトどうしの懇親の機会も用意されていますので,ぜひ helwa へ!

hellog 読者の皆さんには,今回ご紹介した Helvillian 最新号をぜひ広めていただければ.

2025-04-18 Fri

■ #5835. リスナー投票による heldio 2025年第1四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu]

「#5820. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」 ([2025-04-03-1]) でご案内したとおり,今年の第1四半期(1月--3月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.投票締切を少々延長し,4月13日をもって投票会場を閉じましたが,今回も多くのリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1419. heldio 2025年第1四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は同率1位,同率3位など,複数の配信回が同じ得票率で並ぶ結果となりました.以下に上位17位までの計23配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (44%)

1. 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」 (44%)

3. 「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」 (31%)

3. 「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」 (31%)

3. 「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」 (31%)

6. 「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」 (28%)

7. 「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」 (25%)

7. 「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」 (25%)

9. 「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」 (22%)

10. 「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」 (19%)

10. 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (19%)

10. 「#1366. あなたの思い出の英文法用語を教えてください」 (19%)

10. 「#1373. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より」 (19%)

10. 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」 (19%)

10. 「#1396. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第14弾」 (19%)

10. 「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (19%)

17. 「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」 (16%)

17. 「#1332. 意味の場 --- semantic field」 (16%)

17. 「#1336. lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (16%)

17. 「#1353. enshittification 「メタクソ化」を飲みながら議論する」 (16%)

17. 「#1355. リスナーの皆さんから寄せていただいた「推し接尾辞」を紹介します」 (16%)

17. 「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」 (16%)

17. 「#1376. 「英語史クイズ」生配信 --- 「英語史フェス2025」より」 (16%)

第1位(得票率44%)は同率で2つの配信回が輝きました.「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」は,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜さん(上智大学)の学問的背景や今後の展望に迫る,コアリスナー lacolaco さんによるインタビュー企画の前編です.小河さんの人となりや英語史への情熱が伝わる内容が,多くのリスナーの心を掴んだようです(インタビュー後半は helwa より「【英語史の輪 #235】小河舜さんの研究とキャリアに迫る(後半)--- lacolaco さんインタビュー企画としてお届けしました).

同率第1位の 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」は,コアリスナー Lilimi さんのコメントに触発される形で,学びに対する考え方を「レトロニム化」というキーワードで語った回です.日々の学びや研究活動に対する哲学的な視点が,共感を呼んだものと思われます.heldio/helwa のコアリスナーが媒介となった2つの配信回が第1位を獲得したというのは,実に示唆的です.

第3位(得票率31%)には,3つの配信回が並びました.「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」は,文法化 (grammaticalization) 研究の第一人者である保坂道雄先生(日本大学)が,「いのほた言語学チャンネル」にご出演し,文法そのものについて語られた回を紹介したものです.保坂先生の人気は heldio でも健在です.

同率第3位の「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」は,hel活や研究活動における私の実感に基づき,「発信することの意義」について語った回です.多くのリスナーの皆さんに響くメッセージとなったようで嬉しいです.

同じく第3位の「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」は,慶應義塾大学の井出新先生(名誉教授)の最終講義から得た学びや感銘を共有した回です.学問や人生における示唆に富んだ言葉が,支持を集めたものと想像されます.

第6位(得票率28%)は「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」.英語の綴字の歴史的多様性を示す衝撃的な(!)事例を紹介した回で,英語史の奥深さやおもしろさが伝わったものと思います.

第7位(得票率25%)も同率で2件.「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」は,昨年末の生配信企画として行なった恒例の「千本ノック」です.小河さんとの掛け合いとライブ感が好評だったようです.

もう1つは「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」です.未解読写本として有名なヴォイニッチ写本 (voynich) を紹介した回で,知的好奇心をくすぐるミステリアスなテーマへの関心が高かったことがうかがえます.このテーマについては,最近出版された書籍の hellog での紹介記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]).

第9位(得票率22%)には「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」がランクイン.helwa の地方オフ会での生配信という,コミュニティの繋がりを感じさせる企画が支持されました.

10位以下(得票率19%, 16%)にも,「推し接尾辞」や「思い出の文法用語」といったリスナー参加型企画,『CNN English Express』の新語特集紹介,慶應義塾の研究者紹介動画の裏話,幽霊語をめぐる英文精読,川上さんの「やってます通信」,Baugh and Cable 精読シリーズ,意味論に関する話題,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」紹介,現代の新語 enshittification の話題,ゆる言語学ラジオで話題になった綴字問題,英語史フェスでのクイズ大会など,実に多彩な配信回が並びました.

全体として,今期の人気回は,コアリスナーやゲスト研究者への注目,学びや研究に対する哲学的な話題,コミュニティ活動(hel活,オフ会),そしてリスナー参加型企画などがバランス良く支持を集めた四半期だったといえそうです.

今回も投票にご参加いただいたリスナーの皆さん,誠にありがとうございました.皆さんからのフィードバックは,今後の heldio 配信の大きな励みとなります.これからも英語史の魅力と学びの楽しさをお届けできるよう努めていきます.

上記の結果を参考に,まだお聴きでない配信回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2025-04-14 Mon

■ #5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.

今期は,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5730. 『英語史新聞』第11号が発行されました」 ([2025-01-03-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第11号です.

4.5. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2025-04-13 Sun

■ #5830. 英語史概説書等の書誌(2025年度版) [bibliography][hel_education][link]

毎年度初めの恒例記事です.英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を公表します.

初学者にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末などには,たいてい解題書誌や参考文献一覧が含まれていますので,さらに学習を続けたい方は芋づる式にたどっていってください.

印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,自由に閲覧・印刷・配布していただいて結構です.

関連して以下の記事,および bibliography の記事群もご参照ください.

・ 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4870. 英語学入門書の紹介」 ([2022-08-27-1])

・ 「#5237. 大阪大学総合図書館発行の「英語史について調べる」」 ([2023-08-29-1])

[英語史(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス --- 4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

○ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

○ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.

・ 島村 宣男 『新しい英語史 --- シェイクスピアからの眺め ---』 関東学院大学出版会,2006年.

・ 宗宮 喜代子 『歴史をたどれば英語がわかる --- ノルマン征服からの復権と新生』 開拓社,2024年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

○ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史(英語)]

○ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

○ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

○ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.

○ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 「YouTube 井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 2022年2月26日~,https://www.youtube.com/channel/UCth3mYbOZ9WsYgPQa0pxhvw .

・ 菊地 翔太 「菊地翔太 (Shota Kikuchi) のHP」 https://sites.google.com/view/shotakikuchi .

・ khelf (慶應英語史フォーラム) 「Keio History of the English Language Forum のHP」 https://sites.google.com/view/khelf-hotta .

・ 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 2009年5月1日~,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月~12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

・ 堀田 隆一 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 2021年6月2日~,https://voicy.jp/channel/1950 .

・ 堀田 隆一 YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」 2022年7月3日~,https://www.youtube.com/channel/UCG4a3V4jvVQ8ebujHeQzN6Q .

・ 堀田 隆一 stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」 2023年10月5日~,https://stand.fm/channels/650f4aef0bc9d6e1d67d6767 .

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL」 https://sites.google.com/view/gatewaytohel .

・ 矢冨 弘 「矢冨弘 homepage」 https://yadomi1989.wixsite.com/my-site-1 .

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表 --- 英語史・英語学史・英米文学史・外面史 ---』 研究社,1993年.

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ van Kemenade, Ans and Bettelou Los, eds. The Handbook of the History of English. Malden, MA: Blackwell, 2006.

2025-04-12 Sat

■ #5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

新年度が始まりました.今年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していくつもりです.hellog の読者の皆さんも,ぜひhel活にご協力いただければと思います.

今年度の目玉となる私のhel活の1つは,数年来続けてきた朝日カルチャーセンター新宿教室で,新しいシリーズ講座を始めることです.新シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.昨年度のシリーズ「語源辞典でたどる英語史」のテイストを受け継ぎ,『英語語源辞典』(研究社)などを参照しながら,英単語の語源を軸に英語史のお話しをしていきます.具体的には,毎回英語史の観点から興味深い日常単語を1つ選び,それを中心に据えつつ,そこから縦横無尽に話題を広げ,英語史を味わっていこう,という趣旨です.上記HPにも掲載されている正式な趣意文章は次の通りです.

「なぜこの英単語はこんな意味や綴字なの?」 本講座では,日常的でありながら特異な背景をもつ英単語のナゾ --- she の誕生秘話,混乱をきわめた through の綴字,季節語 autumn をめぐる競合と共存 --- に迫ります.『英語語源辞典』(研究社)を道しるべに,英単語と英語史の深淵を覗いてみましょう.

月一回の講座となりますが,初回講座は2週間後の4月26日(土) 17:30--19:00 となります.春期クール3回分のラインナップは次の通りです.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

第1回は,3人称単数女性代名詞 she です.ごく日常的な単語ですが,その誕生には意外な歴史的背景があります.いったいどのような道のりを経て,この語は英語で使われ出したのでしょうか.she を中心にした関連語彙の歴史を語っていきます.

第2回は,歴史上516通りの綴字があったことで知られる前置詞・副詞 through に注目します.なぜこのように多様な綴字が生まれたのでしょうか.そして,どのようにして現代の綴字に落ち着いたのでしょうか.周辺の単語の話題も盛り込みながら,英語の綴字と発音の関係について考えていきたいと思います.

第3回は「秋」を意味する autumn にフォーカスを当てます.同じ「秋」を意味する単語に fall がありますが,何がどう異なるのでしょうか.これらの類義語はどのようにして生まれ,どのように使い分けられるようになったのでしょうか.他の季節語も合わせて考えていく予定です.英語の語彙の豊かさとその文化的背景を味わっていきましょう.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければと思います.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページからどうぞ.

『英語語源辞典』をお持ちになると,さらに受講が楽しくなるはずです.この機会にぜひ「語源の森」へと足を踏み入れてみませんか.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/04/24(Thu))

本講座の予告については heldio でも「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」および「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」と題してお話ししていますので,そちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-04-08 Tue

■ #5825. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (3) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

B&C の第61節を helwa 伊香保温泉オフ会にてヘルメイト8名で超精読した様子をお伝えするシリーズの第3弾(最終回)です.今朝の Voicy heldio で「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.お付き合いいだける方は,ぜひコメントを寄せていただき,一緒によりよい読みを作り上げていきましょう.なお,第1弾と第2弾については,以下を参照ください.

【第1弾】「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1])

【第2弾】「#5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-04-05-1])

今回第3弾では第61節の後半部分を精読しました.30分かけてたっぷり議論しています.

His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament. His most famous work is the Ecclesiastical History of the English People (731), from which we have already had occasion to quote / more than once and from which we derive a large part of our knowledge of the early history of England. Bede's spiritual grandchild was Alcuin, of York, whose fame as a scholar was so great that in 782 Charlemagne called him to be the head of his Palace School. In the eighth century, England held the intellectual leadership of Europe, and it owed this leadership to the church. In like manner, vernacular literature and the arts received a new impetus. Workers in stone and glass were brought from the continent for the improvement of church building. Rich embroidery, the illumination of manuscripts, and church music occupied others. Moreover, the monasteries cultivated their land by improved methods of agriculture and made numerous contributions to domestic economy. In short, the church as the carrier of Roman civilization influenced the course of English life in many directions, and, as is to be expected, numerous traces of this influence are to be seen in the vocabulary of Old English.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-05 Sat

■ #5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio の配信回「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」との連動記事です.先日,helwa 伊香保温泉オフ会にて,参加者8名で英書の超精読回を開きました.第1弾は3月31日の記事「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1]) でお伝えした通りですが,今回は第2弾となります.

今回注目したのは,第61節の中程の以下の8文からなるくだりです.それほど長くない箇所ですが,22分ほどかけて精読し議論しています.

A decade or two later, Aldhelm carried on a similar work at Malmesbury. He was a remarkable classical scholar. He had an exceptional knowledge of Latin literature, and he wrote Latin verse with ease. In the north, the school at York became in time almost as famous as that of Canterbury. The two monasteries of Wearmouth and Jarrow were founded by Benedict Biscop, who had been with Theodore and Hadrian at Canterbury and who on five trips to Rome brought back a rich and valuable collection of books. His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-04 Fri

■ #5821. ウェブ月刊誌 Helvillian の4月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

英語史ファンの皆さん,今月もお待たせしました.3月28日(金)に『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年4月号(第6号)がウェブ公開されました.号を重ねるにつれ,質量ともに豊かになってきています.ヘルメイトの活動の勢いが感じられます.

この月刊ウェブマガジンは,helwa のリスナーからなる有志ヘルメイトによる制作で,毎月28日に,直近1ヶ月のヘルメイトによる様々な英語史活動「hel活」(helkatsu) を,note 上でリンクを張りつつ紹介していこうという,hel活応援企画です.ぜひウェブマガジンの基地となっているこちらの note アカウントをフォローしていただければと思います.あわせて本ブログの helvillian の記事群もお読みいただければ.

今号の「表紙のことば」は,コアリスナーの川上さんによる春の詩です.川上さんは heldio の「英語のなぜ5分版」やってます通信でお馴染みの高校英語教員です.ご自身のhel活の note アカウントもお持ちで,多くの記事を書かれています.さらに,音声配信プラットフォーム stand.fm で「川上チャンネル」も運営されています.先日の高崎・伊香保温泉オフ会でも活躍されました.

今号の特集は「ハマった沼を語らせて」です.ヘルメイトの皆さんは近頃何にヌマっているのでしょうか? 英語史沼,接頭辞沼,英会話沼,語学沼と,見渡せばヌマばかりですね!

コアなヘルメイトによる連載も好調です.川上さんの新連載「英語史の窓」に続き,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調に進んでいます.みーさんの「教室日誌」,umisio さんの「コメント大賞」もhel活の定番となってきました.ari さん,mozhi gengo さん,Grace さん,umisio さんの定期的な note 記事に加え,こじこじ先生による生成AIの YouTube 動画も本数が増えてきており,要注目です.さらに,り~みんさん,しーさんも note 記事で参戦しています.

編集委員の1人 Grace さんによる「helwa のあゆみ/活動報告」では,3月のhel活がまとめられています.勢いのあるhel活に参加されたい方は,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にお入りください!

そして,締めは umisio/Grace/Lilimi/Galois の4氏による「Helvillian 編集後記(2025年4月)」です.ほんわかな雰囲気ながらも,4月のhel活への並々ならぬ決意が感じられました.

この4月号の紹介は,heldio でも「#1402. Helvillian 4月号が公開!」で配信しているので,そちらもお聴きいただければ.

2025-04-03 Thu

■ #5820. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年4月3日(木)より4月10日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでください.

3ヶ月に一度の恒例企画となっていますが,本ブログの音声版・姉妹版というべき毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年の第1四半期にお届けしてきた配信回(全90回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催しています.1人10票まで投票できます.投票会場は4月10日(木)23:59 までオープンしています.この機会に聴き逃した過去配信回を聴取いただき,じっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.元旦配信の「#1312. 2025年のhel活はコミュニティから!」から3月31日配信の「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/03/31)までの90回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける「#1404. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」を Voicy より配信しました.そちらも合わせてお聴きください.

・ 「#1312. 2025年のhel活はコミュニティから!」 (2025/01/01)

・ 「#1313. ヘルメイト4名で新年のプシュ --- 今年も heldio/helwa をよろしくお願いいたします!」 (2025/01/02)

・ 「#1314. heldio 2024年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月10日(金)までオープン」 (2025/01/03)

・ 「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」 (2025/01/04)

・ 「#1316. コメント返し 2025/01/05(Sun)」 (2025/01/05)

・ 「#1317. Helvillian 1月号公開!」 (2025/01/06)

・ 「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」 (2025/01/07)

・ 「#1319. they の初出例 --- 昨年末緊急企画より Ormulum を覗いてみよう」 (2025/01/08)

・ 「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (2025/01/09)

・ 「#1321. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第10弾」 (2025/01/10)

・ 「#1322. word-lore 「語誌」っていいですよね」 (2025/01/11)

・ 「#1323. コメント返し 2025/01/12(Sun)」 (2025/01/12)

・ 「#1324. heldio 2024年第4四半期のリスナー投票開票結果」 (2025/01/13)

・ 「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」に向けて」 (2025/01/14)

・ 「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」 (2025/01/15)

・ 「#1327. award の英語発音は「アワード」ではなく「アウォード」 --- 英語史から迫ります」 (2025/01/16)

・ 「#1328.「投げる」の類義語の歴史 --- throw, cast, warp」 (2025/01/17)

・ 「#1329. warn 「ウォーン」と walk 「ウォーク」は異なる音変化」 (2025/01/18)

・ 「#1330. コメント返し 2025/01/19(Sun)」 (2025/01/19)

・ 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介」 (2025/01/20)

・ 「#1332. 意味の場 --- semantic field」 (2025/01/21)

・ 「#1333. 語義論と名義論 --- 語の意味変化と意味の語変化」 (2025/01/22)

・ 「#1334. ここ数日間のヘルメイトさんのhel活が!」 (2025/01/23)

・ 「#1335. OED 編纂の背景にあった○○園 --- 明日の朝カル講座で取り上げます」 (2025/01/24)

・ 「#1336. lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/01/25)

・ 「#1337. コメント返し 2025/01/26(Sun)」 (2025/01/26)

・ 「#1338. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第11弾」 (2025/01/27)

・ 「#1339. 言語年代学 --- 言語学史の一幕」 (2025/01/28)

・ 「#1340. 言語年代学への批判から学べること」 (2025/01/29)

・ 「#1341. Helvillian 2月号が公開!」 (2025/01/30)

・ 「#1342. transfer/translate --- ラテン語由来動詞の2重語」 (2025/01/31)

・ 「#1343. 近代のフランス借用語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第11弾」 (2025/02/01)

・ 「#1344. コメント返し 2025/02/02(Sun)」 (2025/02/02)

・ 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ 「#1346. 2重語祭り --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/02/04)

・ 「#1347. なぜ規則動詞の過去形と過去分詞には同じ -ed がつくの? --- 中高生のための英語史」 (2025/02/05)

・ 「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」 (2025/02/06)

・ 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

・ 「#1351. コメント返し 2025/02/09(Sun)」 (2025/02/09)

・ 「#1352. 172通りの歴史的綴字をもつ eyes」 (2025/02/10)

・ 「#1353. enshittification 「メタクソ化」を飲みながら議論する」 (2025/02/11)

・ 「#1354. millionaire --- heldio 再生回数が100万回を達成!」 (2025/02/12)

・ 「#1355. リスナーの皆さんから寄せていただいた「推し接尾辞」を紹介します」 (2025/02/13)

・ 「#1356. 「私の推し接尾辞」の第1位は -○○ です」 (2025/02/14)

・ 「#1357. 接頭辞 con- の単語はまだ続く --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/02/15)

・ 「#1358. コメント返し 2025/02/16(Sun)」 (2025/02/16)

・ 「#1359. 好きな英語の接頭辞を教えてください!」 (2025/02/17)

・ 「#1360. sand-blind 「かすみ目の」の接頭辞と解釈語源」 (2025/02/18)

・ 「#1361. ex-girlfriend 「元カノ」の ex- ってどんな接頭辞?」 (2025/02/19)

・ 「#1362. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第12弾」 (2025/02/20)

・ 「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」 (2025/02/21)

・ 「#1364. 接頭辞,接尾辞,連結形」 (2025/02/22)

・ 「#1365. コメント返し --- 皆さんの「推し接頭辞」を紹介」 (2025/02/23)

・ 「#1366. あなたの思い出の英文法用語を教えてください」 (2025/02/24)

・ 「#1367. 用語とは 助けにもなり 欺きもする」 (2025/02/25)

・ 「#1368. 3人称代名詞に関するもう1つのナゾ --- いのほた最新回がよく視聴されています」 (2025/02/26)

・ 「#1369. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第13弾」 (2025/02/27)

・ 「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」 (2025/02/28)

・ 「#1371. Helvillian 3月号が公開!」 (2025/03/01)

・ 「#1372. コメント返し 2025/03/02(Sun)」 (2025/03/02)

・ 「#1373. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より」 (2025/03/03)

・ 「#1374. 「英語史フェス2025」と英語史クイズ --- クイズは本日16:00より生配信」 (2025/03/04)

・ 「#1375. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾」 (2025/03/05)

・ 「#1376. 「英語史クイズ」生配信 --- 「英語史フェス2025」より」 (2025/03/06)

・ 「#1377. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(前半)」 (2025/03/07)

・ 「#1378. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(後半)」 (2025/03/08)

・ 「#1379. コメント返し 2025/03/09(Sun)」 (2025/03/09)

・ 「#1380. 気になる綴りの英単語を挙げてください --- リスナー参加型企画」 (2025/03/10)

・ 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」 (2025/03/11)

・ 「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」 (2025/03/12)

・ 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」 (2025/03/13)

・ 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」 (2025/03/14)

・ 「#1385. corpus と data をめぐる諸問題 --- コーパスデータについて語る回ではありません」 (2025/03/15)

・ 「#1386. コメント返し 2025/03/16(Sun)」 (2025/03/16)

・ 「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」 (2025/03/17)

・ 「#1388. heldio の前身「hellog-radio」なるものを YouTube で再放送しています」 (2025/03/18)

・ 「#1389. ゆる言語学ラジオの水野太貴さんが『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」を開始 --- 初回のお相手は井上逸兵さん」 (2025/03/19)

・ 「#1390. 気になる綴りの英単語 --- お寄せいただきありがとうございます」 (2025/03/20)

・ 「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」 (2025/03/21)

・ 「#1392. 続・気になる綴りの英単語 --- お寄せていただきありがとうございます」 (2025/03/22)

・ 「#1393. コメント返し 2025/03/23(Sun)」 (2025/03/23)

・ 「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」 (2025/03/24)

・ 「#1395. 気になる副詞をお寄せください --- リスナー参加型企画」 (2025/03/25)

・ 「#1396. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第14弾」 (2025/03/26)

・ 「#1397. 有標と無標」 (2025/03/27)

・ 「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」 (2025/03/28)

・ 「#1399. 本日午後3時から「英語史クイズ」生配信 from 高崎オフ会」 (2025/03/29)

・ 「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」 (2025/03/30)

・ 「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/03/31)

2025-03-31 Mon

■ #5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio で「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.週末に開催された helwa の高崎・伊香保温泉オフ会活動の一環として,昨朝,伊香保温泉の宿で収録した超精読会の前半部分をお届けしています.

今回も前回に引き続き Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会をお願いしています.7名のヘルメイトの方々と温泉宿で超精読会を開くというのは,これ以上なく豊かな時間でした.読書会は90分の長丁場となったので,収録音源も3回ほどに分けてお届けしていこうと思います.今回は第1弾で,45分ほどの配信となりますす.

第61節の内容は,7世紀後半から8世紀のアングロサクソンの学者列伝というべきもので,いかにキリスト教神学を筆頭とする諸学問がこの時期のイングランドに花咲き,大陸の知的活動に影響を与えるまでに至ったかが語られています.英文そのものも読み応えがあり,深い解釈を促してくれますが,何よりも同志とともに議論できるのが喜びでした.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 80) を以下に掲載しますので,ぜひ超精読にお付き合いください.

61. Effects of Christianity on English Civilization.

The introduction of Christianity meant the building of churches and the establishment of monasteries. Latin, the language of the services and of ecclesiastical learning, was once more heard in England. Schools were established in most of the monasteries and larger churches. Some of these became famous through their great teachers, and from them trained men went out to set up other schools at other centers. The beginning of this movement was in 669, when a Greek bishop, Theodore of Tarsus, was made archbishop of Canterbury. He was accompanied by Hadrian, an African by birth, a man described by Bede as "of the greatest skill in both the Greek and Latin tongues." They devoted considerable time and energy to teaching. "And because," says Bede, "they were abundantly learned in sacred and profane literature, they gathered a crowd of disciples ... and together with the books of Holy Writ, they also taught the arts of poetry, astronomy, and computation of the church calendar; a testimony of which is that there are still living at this day some of their scholars, who are as well versed in the Greek and Latin tongues as in their own, in which they were born."

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow