2023-01-09 Mon

■ #5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧 [masanyan][khelf][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][link]

昨年5月に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」企画を始めました.その後順調に回を重ねてシリーズとして定着してきた感があります.heldio リスナーさん,学生の皆さん,一般の方々から広く英語に関する素朴な疑問を募り,それに対して回答したり,回答しあぐねたり,雑談したりしていくラジオ番組仕立ての企画です.正確に数えていませんが,これまでに百本ノックくらいは受けたのではないかと思います.練習の結果,内野ゴロをさばく力はそこそこついてきたかもしれません.

当初はノックを受けるのは私一人で,いわば「個人練習」でしたが,昨年9月からは矢冨弘先生(熊本学園大学)や菊地翔太先生(専修大学))という英語史研究者仲間を巻き込んで「団体練習」でノックを受けています.シリーズ企画の途中から,事前収録から生放送へ切り替わり,またkhelf(慶應英語史フォーラム)主催のイベントとしてもリニューアルしました.

これまで質問を寄せていただいた皆さん,生放送・アーカイヴでお聴きのリスナーの皆さん,巻き込まれた先生方,司会を務める khelf 会長のまさにゃん,広報や準備に携わっている khelf のメンバーの皆さんに,感謝申し上げます.今年も「千本ノック」企画を続けていく所存です.よろしくお願いいたします.

司会のまさにゃんが,自身の note にて「千本ノック」の回顧記事「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送)」 第一回目 まとめ」を掲載していますので,そちらもご覧ください.

以下,これまでの「千本ノック」の放送回を一覧しておきます.初めての方も2度目の方も,カジュアルに,しかしディープに英語史を楽しむことができると思います.とりわけ第14回以降の生放送が,多少の緊張感があってお勧めです.英語史をお茶の間にお届けします.どうぞお聴きください!

1. 【個人・事前収録】「#341. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック」(2022年5月7日放送)

2. 【個人・事前収録】「#342. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 続き」(2022年5月8日放送)

3. 【個人・事前収録】「#350. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 3」(2022年5月16日放送)

4. 【個人・事前収録】「#351. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 4」(2022年5月17日放送)

5. 【個人・事前収録】「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」(2022年5月26日放送)

6. 【個人・事前収録】「#369. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 6」(2022年6月4日放送)

7. 【個人・事前収録】「#390. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 7」(2022年6月25日放送)

8. 【個人・事前収録】「#391. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 8」(2022年6月26日放送)

9. 【個人・事前収録】「#398. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 9」(2022年7月3日放送)

10. 【個人・事前収録】「#415. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 10」(2022年7月8日放送)

11. 【個人・事前収録】「#415. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 11」(2022年7月9日放送)

12. 【個人・事前収録】「#446. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(リスナーさんからの質問編) --- Part 12」(2022年8月8日放送)

13. 【個人・事前収録】「#465. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 13」(2022年9月8日放送)

14. 【団体・生放送】「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」(2022年9月22日放送)(cf. 司会まさにゃんの note 記事「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送)」 第一回目 まとめ」にて,今回取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

15. 【個人・生放送】「#494. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送回) --- Part 15」(2022年10月7日放送)

16. 【団体・生放送】「#515. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」(2022年10月28日放送)

17. 【団体・生放送】「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」(2022年12月2日放送)(cf. 「#4967. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」は「補充法」の回となりました」 ([2022-12-02-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

(以下は,2023/04/23(Sun) 付で加えた後記です)

18. 【個人・生放送】「#678. 4月7日に「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を heldio 生放送でお届けしました」(2023年4月9日放送)(cf. 「#5095. 4月7日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ」 ([2023-04-09-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

19. 【個人・生放送】「#691. 4月20日に「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を heldio 生放送でお届けしました」(2023年4月22日放送)(cf. 「#5108. 4月20日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ」 ([2023-04-22-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

20. 【団体・生放送】「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」(2023年4月30日放送)(cf. 「4月28日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」のまとめ」 ([2023-04-30-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

2023-01-08 Sun

■ #5004. 聖書で英語とフリジア語を比較 --- まさにゃんの note 記事の紹介 [notice][frisian][bible][link][masanyan][khelf][contrastive_linguistics][comparative_linguistics][contrastive_language_history][germanic][voicy][heldio]

昨日の記事「#5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内」 ([2023-01-07-1]) で,聖書が英語の通時的な比較に適したテキストであることを述べました.内容が原則として古今東西同一だからです.ということは,聖書は通言語的な比較にも適しているということになります.ギリシア語,ラテン語,英語,フランス語,ドイツ語,中国語,日本語などの間で手軽に言語比較できてしまいます.つまり,聖書は対照言語学 (contrastive_linguistics),比較言語学 (comparative_linguistics),そして対照言語史 (contrastive_language_history) の観点からも有用なテキストとなります.

年末に,khelf(慶應英語史フォーラム)の会長のまさにゃんが,自身の note にて「ゼロから始めるフリジア語(シリーズ企画)」を開始しました.フリジア語は年末から始めたにわか趣味とのことです(笑).1日目,2日目,3日目,4日目と,4日分の記事が掲載されています.「創世記」より英語訳 In the beginning God created the heaven and the earth. とフリジア語訳 Yn it begjin hat God de himel en de ierde skepen. を主に比べながら,軽妙な口調でフリジア語超入門を展開しています.

フリジア語 (Frisian) は,比較言語学的に英語と最も近親の言語とされています.この言語について hellog でも以下の記事で触れてきましたので,ぜひご覧ください.

・ 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])

・ 「#2950. 西ゲルマン語(から最初期古英語にかけての)時代の音変化」 ([2017-05-25-1])

・ 「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1])

・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])

・ 「#4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」」 ([2022-02-08-1])

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも「#40. 英語に最も近い言語は「フリジア語」」にて解説しています.ぜひお聴きください.

2023-01-07 Sat

■ #5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内 [bible][link][review][notice]

今年度の大学の英語学系の授業では,寺澤盾(著)『聖書でたどる英語の歴史』(大修館書店,2013年)を用いて様々な英訳聖書の比較を行なっています.聖書はどの時代のものであれ原則として同じ内容なので,通時的に比較するのにたいへん便利なテキストです(同様の理由で通言語的な比較にも適しています).聖書の一節に注目し,現代英語版から始めて近代英語,中英語,古英語へと遡っていけば,大きなショックを受けずに,自然と古い英語の世界に入っていくことができます.英語史を学ぶのに最適なテキストといってよいです.『聖書でたどる英語の歴史』は,そのための手引き書といえます.

キリスト教美術の口絵,英語史・英訳聖書年表に始まり,英訳聖書を通時的に比較する章が11章まで続きます.12--15章は様々な現代英語訳聖書を共時的に比較する章で,聖書を通じて現代英語のヴァリエーションを学ぶことができます.付録も充実しており,エクササイズの答え,OED の使い方,古英語・中英語文法入門,文献案内,グロッサリーと,英語史初心者にたいへん親切な作りとなっています.

この本には,授業のみならず hellog でも度々お世話になってきました.

・ 「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1])

・ 「#1848. 英訳聖書のウェブ・リソース」 ([2014-05-19-1])

・ 「#1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2014-06-10-1])

・ 「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1])

・ 「#2929. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2017-05-04-1])

著者の寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)は,目下まさにこの著書の内容に基づいて,NHKカルチャー青山教室にてオンラインによるシリーズ講座「聖書で読み解く英語の歴史物語」を開講されています.全3回のシリーズで,第1回「聖書と英米文化」は昨年11月19日(土)に終了していますが,第2回と第3回はこれから開講の予定です(第2回からの参加も可能です).いずれもオンライン講座となっています.聖書の通時的な比較に関心のある方はもちろん,英語史に興味を持ち始めた方にとっても最適な講座となると思います.

・ 第2回:2023年1月21日(土)15:30--17:30 「英訳聖書の歴史,異なる時期に翻訳された「主の祈り」を読む」

・ 第3回:2023年3月18日(土)15:30--17:30 「異なる時期に翻訳された「主の祈り」を読む」

以上,(寺澤先生ご本人の許可もいただきつつ)講座と著書のご紹介をさせていただきました.ちなみに,私自身は朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ講座「英語の歴史と世界英語」を開講しております(cf. 「#4954. 朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」のご案内」 ([2022-11-19-1])).「英語史をお茶の間に」をモットーに掲げ,今年も英語史活動(hel活)に力を入れていく所存です.

寺澤先生には,昨年出版された『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)の第7章「英語標準化の諸相―20世紀以降を中心に」を執筆いただいた関係で,Voicy heldio で対談しています(cf. 「#4840. 「寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」in Voicy」 ([2022-07-28-1])).よろしければこちらもお聴きください.

・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

2023-01-01 Sun

■ #4997. 2022年によく読まれた記事 [link][sobokunagimon][notice][hel_education][hellog_entry_set]

明けましておめでとうございます.「英語史をお茶の間に」をモットーに,本年も「hellog~英語史ブログ」より英語史の情報を発信していきます.姉妹版の音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 も合わせて,皆様には「英語史」の領域を推していただければと思います.よろしくお願いいたします.

年初ということで,昨年2022年に本ブログのどの記事が最もよく読まれたかを公表したいと思います.12月30日付のアクセス・ランキング (access ranking) のトップ500記事をご覧ください(過年度版は「#4632. 2021年によく読まれた記事」 ([2022-01-01-1]),「#4267. 2020年によく読まれた記事」 ([2021-01-01-1]) と「#3901. 2019年によく読まれた記事」 ([2020-01-01-1]) をどうぞ).

「素朴な疑問」系の記事 (sobokunagimon) がよく読まれているようなので,その系列で上位に入っている50記事を以下に挙げてみます(各行末の数字は年間アクセス数).お正月の読み物(ラジオの場合は聴き物)としてどうぞ.50記事をまとめて読みたい方はこちらから.

・ 「#4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-14-1]) (6739)

・ 「#4044. なぜ活字体とブロック体の小文字 <a> の字形は違うのですか?」 ([2020-05-23-1]) (5218)

・ 「#1774. Japan の語源」 ([2014-03-06-1]) (5094)

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]) (5084)

・ 「#4199. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-25-1]) (5027)

・ 「#3611. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのか?」 ([2019-03-17-1]) (4645)

・ 「#3485. 「神代文字」を否定する根拠」 ([2018-11-11-1]) (3950)

・ 「#2924. 「カステラ」の語源」 ([2017-04-29-1]) (3651)

・ 「#4304. なぜ foot の複数形は feet なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-02-07-1]) (3557)

・ 「#4017. なぜ前置詞の後では人称代名詞は目的格を取るのですか?」 ([2020-04-26-1]) (3309)

・ 「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1]) (2951)

・ 「#4219. なぜ DX が digital transformation の略記となるのか?」 ([2020-11-14-1]) (2949)

・ 「#4290. なぜ island の綴字には s が入っているのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-24-1]) (2854)

・ 「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1]) (2833)

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]) (2821)

・ 「#1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか?」 ([2012-11-16-1]) (2752)

・ 「#3941. なぜ hour, honour, honest, heir では h が発音されないのですか?」 ([2020-02-10-1]) (2711)

・ 「#4042. anti- は「アンティ」か「アンタイ」か --- 英語史掲示板での質問」 ([2020-05-21-1]) (2709)

・ 「#4186. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?」 ([2020-10-12-1]) (2422)

・ 「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) (2379)

・ 「#4195. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-21-1]) (2169)

・ 「#4178. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-04-1]) (1717)

・ 「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1]) (1659)

・ 「#3831. なぜ英語には冠詞があるのですか?」 ([2019-10-23-1]) (1564)

・ 「#103. グリムの法則とは何か」 ([2009-08-08-1]) (1555)

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1]) (1553)

・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1]) (1505)

・ 「#2618. 文字をもたない言語の数は? (2)」 ([2016-06-27-1]) (1359)

・ 「#4196. なぜ英語でいびきは zzz なのですか?」 ([2020-10-22-1]) (1355)

・ 「#3588. -o で終わる名詞の複数形語尾 --- pianos か potatoes か?」 ([2019-02-22-1]) (1352)

・ 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1]) (1333)

・ 「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) (1288)

・ 「#4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか?」 ([2020-11-28-1]) (1180)

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]) (1170)

・ 「#3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1)」 ([2020-03-23-1]) (1135)

・ 「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]) (1121)

・ 「#4026. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (3)」 ([2020-05-05-1]) (1101)

・ 「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1]) (1093)

・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]) (1064)

・ 「#4272. 世界に言語はいくつあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-06-1]) (1055)

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1]) (1034)

・ 「#3648. なんで *He cans swim. のように助動詞には3単現の -s がつかないのですか?」 ([2019-04-23-1]) (992)

・ 「#3591. ネアンデルタール人は言葉を話したか?」 ([2019-02-25-1]) (973)

・ 「#4276. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-10-1]) (973)

・ 「#4714. 発話行為とは何か?」 ([2022-03-24-1]) (966)

・ 「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1]) (919)

・ 「#4387. なぜ名詞(句)が副詞的に用いられることがあるのですか?」 ([2021-05-01-1]) (869)

・ 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1]) (865)

・ 「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) (863)

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]) (853)

新年は学び始めにふさわしい時期です.英語史に関心をもった方,さらに関心をもちたい方は,保存版記事である「#4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ」 ([2022-08-30-1]) とそこからリンクを張っている記事群をご参照ください.

なお,昨年の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の聴取ランキングは昨日の記事で取り上げています.「#4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-12-31-1]) を参照し,ぜひいろいろ聴取してみてください.

本年も,hellog, heldio ともにお付き合いのほど,よろしくお願いいたします.

2022-12-31 Sat

■ #4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より [voicy][heldio][hel_education][notice][link][ranking]

今年も1年間,本ブログ hellog および姉妹版の音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 を通じて英語史情報を発信し続けることができました.皆様におかれましては,日々お届けする話題を読んで/聴いていただきましてありがとうございました.

hellog は開始14周年を目指して安定走行していますが,heldio は2021年6月2日に始めたばかりで,まだ1年半余りが過ぎたにすぎません.ですので,さほどの安定感はありませんが,熱心なリスナーさんのサポートにより何とか継続してくることができました.フォロワーさんの数も,昨年の年末には1,200人ほどでしたが,本日までに3,000人超となっています.それでもモットーである「英語史をお茶の間に」の領域に到達したとは到底言えません.皆様のますますの応援に期待しています.これからもよろしくお願いいたします.

大晦日ということですし,比較的最近リスナーとなられた方も少なくありませんので,この1年間の heldio 放送を振り返りたいと思います.とりわけよく聴かれたトップ50回をランキングで示します(再生回数ではなく再生リスナー数という指標に基づくランキングです).ぜひこの年末年始のお時間のあるときに,最新回のみならず過去の放送もたくさん聴いてみてください.

皆様からの各放送回への感想,意見,質問をお待ちしています.過去回へのコメントも含めまして,なるべく最新放送内で「コメント返し」したいと思います.また,これを機にチャンネルをフォローしていただければ幸いです.さらに,「差し入れ」も歓迎しております!

Voicy 放送は以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できます.ぜひご利用ください.

1. 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」(2022/07/11(月) 放送)

2. 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」(2022/07/13(水) 放送)

3. 「#233. this,that,theなどのthは何を意味するの?」(2022/01/19(水) 放送)

4. 「#299. 曜日名の語源」(2022/03/26(土) 放送)

5. 「#281. 大母音推移(前編)」(2022/03/08(火) 放送)

6. 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022/04/22(金) 放送)

7. 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」(2022/04/23(土) 放送)

8. 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」(2022/04/17(日) 放送)

9. 「#282. 大母音推移(後編)」(2022/03/09(水) 放送)

10. 「#343. 前置詞とは何?なぜこんなにいろいろあるの?」(2022/05/09(月) 放送)

11. 「#271. ウクライナ(語)について」(2022/02/26(土) 放送)

12. 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」(2022/05/24(火) 放送)

13. 「#388. 暗号技術と言語学」(2022/06/23(木) 放送)

14. 「#300. なぜ Wednesday には読まない d があるの?」(2022/03/27(日) 放送)

15. 「#464. まさにゃんとの対談 ー 「提案・命令・要求を表わす動詞の that 節中では should + 原形,もしくは原形」」(2022/09/07(水) 放送)

16. 「#222. キリスト教伝来は英語にとっても重大事件だった!」(2022/01/08(土) 放送)

17. 「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」(2022/09/22(木) 放送)

18. 「#374. ラテン語から借用された前置詞 per, plus, via」(2022/06/09(木) 放送)

19. 「#399. 英語学習は「毒を食わば皿まで」で行こう!」(2022/07/04(月) 放送)

20. 「#288. three にまつわる語源あれこれ ― グリムの法則!」(2022/03/15(火) 放送)

21. 「#411. 英仏独語教育間の微妙な関係」(2022/07/16(土) 放送)

22. 「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」(2022/09/29(木) 放送)

23. 「#226. 英語の理屈ぽい文法事項は18世紀の産物」(2022/01/12(水) 放送)

24. 「#344. the virtual world of a virile werewolf 「男らしい狼男のヴァーチャルな世界」 --- 同根語4連発」(2022/05/10(火) 放送)

25. 「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」(2022/05/26(木) 放送)

26. 「#448. 言語学の6つの基本構成部門」(2022/08/22(月) 放送)

27. 「#359. 総合的な古英語から分析的な現代英語へ --- 英文法の一大変化」(2022/05/25(水) 放送)

28. 「#301. was と were の関係について整理しておきましょう」(2022/03/28(月) 放送)

29. 「#357. 英語の単語間にスペースを置くことを当たり前だと思っていませんか?」(2022/05/23(月) 放送)

30. 「#413. 本を表わす英単語の語源」(2022/07/18(月) 放送)

31. 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」(2022/06/03(金) 放送)

32. 「#432. なぜ短縮形 that's はあるのに *this's はないの?」(2022/08/06(土) 放送)

33. 「#383. 本来語に負けてしまったフランス語の例?」(2022/06/18(土) 放送)

34. 「#377. suggest, collect, direct ー なぜ英語はラテン語の過去分詞を動詞原形として取り入れているの?」(2022/06/12(日) 放送)

35. 「#318. can't, cannot, can not ー どれを使えばよいの?」(2022/04/14(木) 放送)

36. 「#375. 接尾辞 -ing には3種類あるって知っていましたか?」(2022/06/10(金) 放送)

37. 「#230. very はフランス語から借りてきた形容詞だった!」(2022/01/16(日) 放送)

38. 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」(2022/02/08(火) 放送)

39. 「#450. 英語学・英語史と統語論」(2022/08/24(水) 放送)

40. 「#490. 近代以降のフランス借用語」(2022/10/03(月) 放送)

41. 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」(2022/05/30(月) 放送)

42. 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」(2022/08/11(木) 放送)

43. 「#322. butter, cheese, pepper ー 大陸時代に英語に入っていたラテン単語たち」(2022/04/18(月) 放送)

44. 「#218. shall とwill の使い分け規則はいつからあるの?」(2022/01/04(火) 放送)

45. 「#410. 「腕」 arm と「武器」 arms の関係」(2022/07/15(金) 放送)

46. 「#423. 寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」(2022/07/28(木) 放送)

47. 「#250. ノルマン征服がなかったら英語はどうなっていたでしょうか?」(2022/02/05(土) 放送)

48. 「#527. right の多義性 --- 「正しい」「右」「権利」」(2022/11/09(水) 放送)

49. 「#227. なぜ規範文法は18世紀に流行ったの?」(2022/01/13(木) 放送)

50. 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」(2022/04/25(月) 放送)

2022-12-13 Tue

■ #4978. 脱力系辞書のススメ --- Cawdrey さんによる英語史上初の英英辞書はアルファベット順がユルユルでした [cawdrey][youtube][link]

標記の話題は,本ブログでも Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも何度か取り上げてきましたが,改めて YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で扱ったので,こちらで広報させていただきます.第83弾「ロバート・コードリー(Robert Cawdrey)の英英辞書はゆるい辞書」です.今回はこれまでで一番おもしろおかしく取り上げたと思います.英語史上最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1604) の編纂者である Robert Cawdrey (1537/38--1604) さんに恨まれないとよいのですが.

ABC順に単語が並べられる辞書の本体の最初のページの話しです.aberration の後に abbreuiat が続き,さらにその4語下に再び aberration が現われるという「アルファベット順」のユルユルさ.これはページを眺めているだけで笑ってしまいますね.Cawdrey さんは,序文で辞書の引き方を指南する箇所で,単語の1文字目も2文字目も3文字目もABC順になっているので注意しましょうと懇切丁寧に解説しているだけに,おかしみがさらに増します.愛すべき Cawdrey さん! このユルさ,憎めませんね.

hellog および heldio の関連する話題にリンクを張っておきますので,英国ルネサンスの辞書編纂者 Cawdrey さんとその周辺についてもっと学んでみませんか?

[ hellog ]

・ 「#603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1)」 ([2010-12-21-1])

・ 「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1])

・ 「#586. 辞書の表紙にあるまじき(?)綴字の揺れ」 ([2010-12-04-1])

・ 「#726. 現代でも使えるかもしれない教育的な Cawdrey の辞書」 ([2011-04-23-1])

・ 「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1])

・ 「#4324. 最初の英英辞書は Coote の The English Schoole-maister?」 ([2021-02-27-1])

・ 「#4325. 最初の英英辞書へとつなげた Coote の意義」 ([2021-02-28-1])

・ 「#4326. 最初期の英英辞書のラインは Coote -- Cawdrey -- Bullokar」 ([2021-03-01-1])

・ 「#4327. 羅英辞書から英英辞書への流れ」 ([2021-03-02-1])

・ 「#2930. 以呂波引きの元祖『色葉字類抄』」 ([2017-05-05-1])

・ 「#3365. 以呂波引きの元祖『色葉字類抄』 (2)」 ([2018-07-14-1])

[ heldio ]

・ 「#337. 英語史上最初の英英辞書は Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604)」

2022-12-02 Fri

■ #4967. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」は「補充法」の回となりました [voicy][heldio][notice][sobokunagimon][khelf][masanyan][senbonknock][suppletion][link][youtube]

昨日午後1時より Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」をお届けしました.ライヴでお聴きくださったり,生で質問を投げ込んでいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました!

今朝,生放送を収録した音声を公開しました.60分弱の本編に続いて10分の振り返りトークがあります.長めですので,ゆっくりお時間を取れるときにどうぞ.

今回の千本ノックは矢冨弘先生(熊本学園大学),菊地翔太先生(専修大学),堀田隆一(慶應義塾大学)の3名で臨みました.3名いると答え方も多様となり,そこに化学反応も生まれ,かつ生放送のほどよい緊張感もあり,答えている側がおおいに勉強になりました.最後のほうには,Zoom 越しではありましたが矢冨先生のギャラリーとして控えていた学生さんにも参加してもらい,交流することができました.また,過去2回にもまして,司会のまさにゃんによる質問チョイスが光っていました.良問揃いです.以下に,質問と本編(第2チャプター)の分秒を一覧しておきます.

(1) 03:36 --- good の比較級・最上級が gooder, goodest ではなく better, best なのはなぜですか?

(2) 07:00 --- なぜ助動詞 must には過去形がないのですか?

(3) 10:50 --- 主格 I に対して属格・対格が my, me になるのは対応が取れていないように思いますが,これも補充法でしょうか?

(4) 12:20 --- なぜ英語は日本語よりも正確性を求める言語なのですか?

(5) 17:09 --- なぜ英語圏では brother や sister のように年上,年下を重要視しないのでしょうか?

(6) 22:02 --- 日本語でいう「よろしくお願いします」とまったく同じ意味の英単語,英語表現はないのですか?

(7) 23:50 --- なぜ one という綴りで「ワン」と読むのですか?

(8) 27:52 --- once, twice なのに three times, four times となるのはなぜですか?

(9) 32:07 --- 洋楽のタイトルや歌詞などで she don't などが出てくるのですが,文法をあまり気にしないネイティヴなどは気にならないのでしょうか?

(10) 36:57 --- 英語には疑問文につく助動詞の do がありますが,この文法事項について教えてください.

(11) 42:25 --- 英語は語順が厳格に定められているのに,一方で倒置のような表現が可能なのはなぜですか?

(12) 45:08 --- 英語は多数の言語から語彙を借用してきましたが,借用の過程で優位を占める言語はどのような基準で決まりますか?

(13) 51:18 --- 英語母語話者が英語を学ぶ際に,一番苦労する文法の分野は何だと思いますか?

(14) 56:14 --- 仮定法の if I were と if I was の使い分けはあるのですか?

このように様々な素朴な疑問が飛び出しましたが,補充法 (suppletion) をめぐる話題に注目が集まりました.この問題については,例えば以下の記事や heldio をご参照ください.

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1])

・ 「#4094. なぜ go の過去形は went になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-07-12-1])

・ 「#4403. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第3回「なぜ go の過去形は went になるの?」」 ([2021-05-17-1])

・ 「#4774. go/went は社会言語学的リトマス試験紙である」 ([2022-05-23-1])

・ 「#1585. 閉鎖的な共同体の言語は複雑性を増すか」 ([2013-08-29-1])

・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])

・ 「#4479. 不規則動詞の過去形は直接記憶保存されている」 ([2021-08-01-1])

・ 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])

・ 「#2090. 補充法だらけの人称代名詞体系」 ([2015-01-16-1])

・ 「#67. 序数詞における補充法」 ([2009-07-04-1])

・ 「#3859. なぜ言語には不規則な現象があるのですか?」 ([2019-11-20-1])

・ 「#765. 補充法は古代人の実相的・質的・単一的な観念の表現か」 ([2011-06-01-1])

・ 「#1580. 補充法研究の限界と可能性」 ([2013-08-24-1])

・ heldio 「#9. first の -st は最上級だった!」

・ heldio 「#10. third は three + th の変形なので準規則的」

・ heldio 「#11. なぜか second 「2番目の」は借用語!」

・ heldio 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」

・ heldio 「#483. be動詞の謎 (1)」

また,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第25弾「新説! go の過去形が went な理由」もよく視聴されていますので,ご覧ください.

最後に矢冨弘先生(熊本学園大学)と菊地翔太先生(専修大学),そして司会のまさにゃん(慶應義塾大学大学院)の運営するウェブリソースへのリンクを以下に張っておきます.ぜひ英語史の学びのために訪問してみてください.

・ 矢冨弘先生のホームページ:英語史関連のブログ記事や YouTube 講義動画が公開されています

・ 菊地翔太先生のホームページ: 英語史関連の授業資料や講習会資料が公開されています

・ まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」: 「毎日古英語」や「語源で学ぶ英単語」のシリーズなど英語史や英語学習に関する動画が満載です

2022-12-01 Thu

■ #4966. 英語語彙史の潮流と雑感 [lexicology][word_formation][neologism][esl][world_englishes][contact][borrowing][loan_word][link]

英語語彙史を鳥瞰すると,いかにして新語が導入されたてきたかという観点から大きな潮流をつかむことができる.新語導入の方法として,大雑把に (1) 借用 (borrowing) と (2) 語形成 (word_formation) の2種類を考えよう.借用は他言語(方言)から単語を借り入れることである.語形成は既存要素(それが語源的には本来語であれ借用語であれ)をもとにして派生 (derivation),複合 (compounding),品詞転換 (conversion),短縮 (shortening) などの過程を経て新たな単語を作り出すことである.

・ 古英語期:主に語形成による新語導入が主.ただし,ラテン語や古ノルド語からの借用は多少あった.

・ 中英語期:フランス語やラテン語からの新語導入が主.ただし,語形成も継続した.

・ 初期近代英語期:ラテン語やギリシア語からの新語導入が主.ただし,それまでに英語に同化していた既存要素を用いた語形成も少なくない.

・ 後期近代英語期・現代英語期:語形成が主.ただし,世界の諸言語からの借用は継続している.

時代によって借用と語形成のウェイトが変化してきた点が興味深い.大雑把にいえば,古英語期は語形成偏重,次の中英語期は借用偏重,近代英語来以降は両者のバランスがある程度回復してきたとみることができる.それぞれの時代背景には征服,ルネサンス,帝国主義など社会・文化的な出来事が確かに対応している.

しかし,上記はあくまで大雑把な潮流である.借用と語形成のウェイトの変化こそあったが,見方を変えれば,英語史を通じて常に両方法が利用されてきたとみることもできる.また,これはあくまで標準英語の語彙史にみられる潮流であることにも注意を要する.他の英語変種の語彙史を考えるならば,例えばインド英語などの ESL (= English as a Second Language) を念頭に置くならば,近代・現代では現地の諸言語からの語彙のインプットは疑いなく豊富だろう.激しい言語接触の産物ともいえる英語ベースのピジンやクレオールではどうだろうか.逆に言語接触の少ない環境で育まれてきた英語変種の語彙史にも興味が湧く.

英語語彙史に関する話題は hellog でも多く取り上げてきたが,歴史を俯瞰した内容のもののみを以下に示す.

・ 「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1])

・ 「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1])

・ 「#1956. Hughes の英語史略年表」 ([2014-09-04-1])

・ 「#2966. 英語語彙の世界性 (2)」 ([2017-06-10-1])

・ 「#4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-17-1])

・ 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

・ 「#4716. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」を終えました --- これにて本当にシリーズ終了」 ([2022-03-26-1])

2022-11-27 Sun

■ #4962. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました [sggk][voicy][heldio][notice][khelf][link]

昨日,本ブログの音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,目下全国で上映中の映画『グリーン・ナイト』とその原作である『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) の言語をめぐって,岡本広毅先生(立命館大学)と生放送の対談を行ないました.

おしゃべりを楽しみながらもたいへん勉強になった1時間でした.今朝の heldio でアーカイヴとして配信しましたので,そちらよりお聴きください.タイトルは,この hellog 記事と同じ「#544. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました」です.1時間の長丁場ですので,お時間のあるときにどうぞ.

映画鑑賞の予習にもなると思います.これをお聴きいただいた後,映画館へ走っていただければと.

岡本先生より映画『グリーン・ナイト』の関連情報を教えていただきましたので,以下にリンクを張っておきます.

・ 映画公式サイト

・ 本映画の映像制作・配給会社 Transformer

・ 本映画の特設ツイッター

・ 「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」

・ 「山田南平が映画「グリーン・ナイト」のイラスト描き下ろし,奈須きのこらコメントも」

遅ればせながら岡本広毅先生をご紹介します.岡本先生は中世英語英文学,アーサー王物語,中英語ロマンス,中世主義,英語の歴史を専門とされており,近年は『いかアサ』(以下を参照)の出版を含めアーサー王の物語に注目して精力的に研究をされています.岡本先生が関わられた直近の書籍を2点ご紹介します.

・ 岡本 広毅・小宮 真樹子(編) 『いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか』 みずき書林,2019年.

・ 菊池 清明・岡本 広毅 (編) 『中世英語英文学研究の多様性とその展望 --- 吉野利弘先生 山内一芳先生 喜寿記念論文集』 春風社,2020年.

岡本先生とは heldio でも何度か対談させていただいています.昨日の対談とも関連が深いので,以下も合わせてお聴きください.

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)

岡本先生はヴァナキュラー文化研究会(立命館大学国際言語文化研究所)でも研究活動を行なわれています.今回の対談でも vernacular が話題となりました.この話題について関連する hellog の関連記事へのリンクも張っておきます.

・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])

・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])

・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])

・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])

岡本先生には khelf(慶應英語史フォーラム)の活動にも関わっていただいています.いつもありがとうございます!

今後も hellog や heldio でガウェイン関連の話題を取り上げていく予定ですので,皆さん,よろしくお付き合いください.

2022-11-22 Tue

■ #4957. heldio 生放送(岡本&堀田の対談)のお知らせ! 11月26日(土)午前10:00--11:00「ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』」 [voicy][heldio][notice][khelf][literature][romance][sggk][link]

今週末11月26日(土)の午前10:00--11:00に,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で標記の生放送を配信します.立命館大学の岡本広毅先生との対談という形式でお届けします.

内容は,生放送の前日11月25日(金)に全国で封切りとなる映画『グリーン・ナイト』と,その原作である中英語ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) について,その語りの媒体となっているヴァナキュラー,すなわち中英語イングランド北西方言に焦点を当てつつディープに雑談する予定です.映画公開直後ということですので,気を遣いつつも少々のネタバレはOK!?というノリで行きたいと思います(私もまだ観ていないままの対談なのです).緩く次のようなトピックで対談をお届けできればと思っています.

・ ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』について

・ 中英語原典『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) とその時代背景

・ 言語的特色(英語とローカリティ,方言)

・ 原典の紹介,読みどころ

・ 映画『グリーン・ナイト』に関して(ネタバレ注意)

26日(土)の生放送に向けて,事前に岡本先生に対するご質問やコメントなどがあれば,ぜひ上記の Voicy 配信案内を通じてお寄せください.また,生放送時の投げ込み質問にもなるべく対応したいと思っています.生放送に参加できない場合にも,翌朝の heldio レギュラー回で収録の様子をアーカイヴとして一般配信もしますので,そちらで聴取いただければ幸いです.

岡本先生より教えていただいた映画『グリーン・ナイト』の関連情報を,以下に貼り付けておきます.

・ 映画公式サイト

・ 本映画の映像制作・配給会社 Transformer

・ 本映画の特設ツイッター

・ 「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」

・ 「山田南平が映画「グリーン・ナイト」のイラスト描き下ろし,奈須きのこらコメントも」

heldio では,これまでも岡本先生と3度ほど対談しています.今度の生放送に向けて,以下を聴取し復習・予習していただけると,理解度が倍増すると思います.実際,話す内容は過去回からの延長線上となる予定です.

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)

さらに,今回の対談でも中心的な話題となるはずの vernacular についても,予習していただけると絶対におもしろくなると思います.以下に hellog の関連記事へのリンクを張っておきます.

・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])

・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])

・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])

・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])

・ 「#4885. 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」のお知らせ(9月20日(火)14:50--15:50 に Voicy 生放送)」 ([2022-09-11-1])

ぜひ肩の力を抜いて11月26日(土)の生放送をお聴きください!

2022-11-19 Sat

■ #4954. 朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」のご案内 [asacul][notice][world_englishes][link][voicy][heldio][variety][dialectology][model_of_englishes]

2023年3月4日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ「英語の歴史と世界英語」の第4回講座「21世紀の英語のゆくえ」を開講します.シリーズ最終回です.教室・オンライン同時開催で,受講された方は後日1週間限定のアーカイヴ動画も視聴できますので,ご都合に合う方法でご参加ください.シリーズものではありますが各回は独立していますので,第1回から第3回までの講座を受講していない方も安心してご参加いただけます.講座の詳細とお申し込みはこちらの公式ページよりどうぞ.

講座そのものは4ヶ月近く先なのですが,昨日11月18日(金)の朝日新聞夕刊4面にて以下のように紹介されましたので,hellog でもこのタイミングでご案内(第1弾)します.

講座の概要は,公式ページからの引用となりますが以下の通りです.

「21世紀の英語のゆくえ」

世界中のコミュニケーションがますます求められる21世紀,英語の世界語としての役割に期待が寄せられる一方,世界各地で異なる種類の英語が生まれ続けています.求心力と遠心力がともに作用する英語を巡るこの複雑な状況について,英語史の観点から解釈を加えます.また,世界英語を記述するいくつかのモデルを紹介しながら World Englishes とはいかなる現象なのかを考察し,今後の英語のゆくえを占います.

シリーズの第1回から第3回までの講座と関連する話題は,hellog や heldio でも取り上げてきました.次回第4回に向けて復習・予習ともなりますので,以下のバックナンバーも参考までにどうぞ.

[ 第1回 世界英語入門 (2022年6月11日)]

・ hellog 「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1])

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」

[ 第2回 いかにして英語は拡大したのか (2022年8月6日)]

・ hellog 「#4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内」 ([2022-07-01-1])

・ heldio 「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」

[ 第3回 英米の英語方言 (2022年10月1日)]

・ hellog 「#4875. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」のご案内」 ([2022-09-01-1])

・ heldio 「#454. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」」

2022-10-28 Fri

■ #4932. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」おおいに盛り上がりました [voicy][heldio][notice][sobokunagimon][khelf][masanyan][senbonknock][link]

昨日午後1時より Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」をお届けしました(予告記事も参照).

今回も hellog の読者や heldio のリスナーの方々には,多数の質問(120本ほど!)を寄せていただき,また生放送にも参加していただきまして,ありがとうございました.おかげさまで,第1弾にもまして実りある回となりました.

生放送を収録した音声を今朝の heldio にてアーカイヴとして配信しましたので,以下よりお聴きください(60分間と長めです).本編16:10辺りからは,たまたま居合わせた(?)専修大学の菊地翔太先生にも参加していただきました.また,本編39:48辺りからの「推し英単語は何ですか?」という愉快な問いを巡って,一部暴走者(?)も現われながら,おおいに盛り上がりました.本編後の10分間の「楽屋トーク」まで含めてお楽しみいただければと思います.出演者としてもたいへん楽しく,かつ勉強になる会となりました.

全体として様々な角度から質問が寄せられ,良問ぞろいでした.また今回はとりわけ「英語史研究者の言葉の見方」が繰り返し話題となっていました.参考になればと思います.

今回の「千本ノック」についてご感想やご意見などがありましたら,ぜひ Voicy のコメント機能を通じてお寄せください.よろしくお願いします.

今回千本ノックに回答者として参戦していただいた矢冨弘先生(熊本学園大学)と菊地翔太先生(専修大学),そして司会のまさにゃん(慶應義塾大学大学院)の運営するウェブリソースへのリンクを,以下にご紹介します.英語史の学びのために,ぜひご訪問ください.

・ 矢冨弘先生のホームページ:英語史関連のブログ記事や YouTube 講義動画が公開されています

・ 菊地翔太先生のホームページ: 英語史関連の授業資料や講習会資料が公開されています

・ まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」: 「毎日古英語」や「語源で学ぶ英単語」のシリーズなど英語史や英語学習に関する動画が満載です

2022-10-10 Mon

■ #4914. 『英語史新聞』第3号のご案内 --- heltube 版と heldio 版で [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][voicy][heltube]

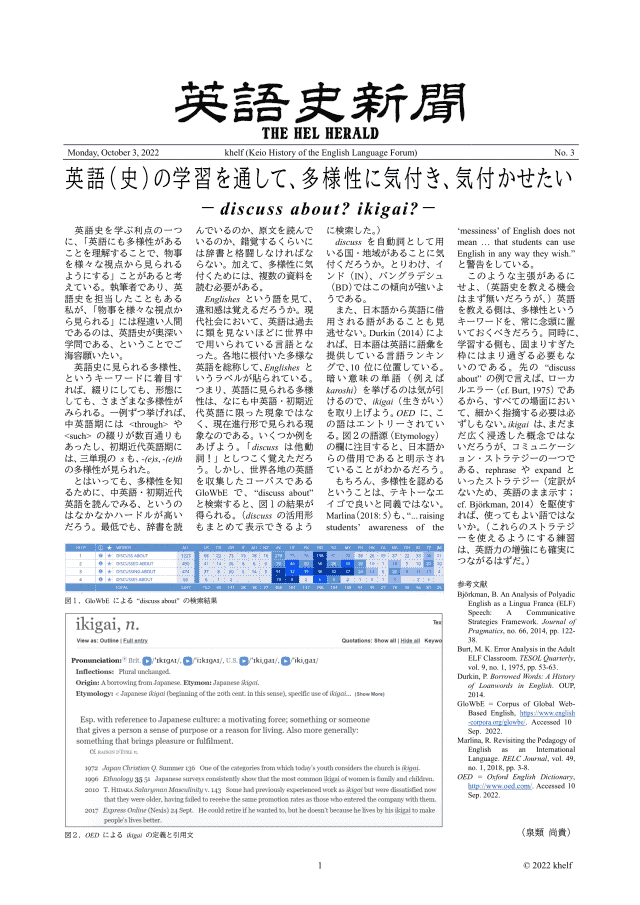

1週間前の10月3日に khelf(慶應英語史フォーラム)よりウェブ上で発行された『英語史新聞』第3号について,改めてご案内します.こちらの PDF よりご覧ください (cf. 「#4908. 『英語史新聞』第3号」 ([2022-10-04-1])).

4ページほどの短いパンフレットのような新聞ですが,記事は多彩です.記事内容について私の YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」(←割と最近ひそかに不定期で始めています)および Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 でも「第3号の歩き方」のような趣旨で簡単に紹介していますので,以下よりどうぞ.

・ YouTube (heltube) 「#2. khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第3号が2022年10月3日ウェブ上で公開されました」(2022年10月8日)

・ Voicy (heldio) 「#495. 『英語史新聞』第3号が出ました!」(2022年10月8日)

『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.khelf HP のこちらのページからもバックナンバーにアクセスできます.

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

2022-10-04 Tue

■ #4908. 『英語史新聞』第3号 [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第3号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFでどうぞ.

khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio によるこちらのツイートでも第3号公開を案内しています.ぜひそちらなどを通じて広めていただければ幸いです.

今回も力の入った英語史周辺の記事が満載です.ラインナップを紹介します.

・ GloWbE という世界英語コーパスを用いた「誤用」かとおぼしき discuss about の調査

・ OED でみる,日本語から英語に借用された ikigai

・ 現代英語で拡がる「単数の they」

・ 「グーグー」と zzz のオノマトペ

・ 古英詩 Beowulf で英雄がたどった道筋・パターン

・ 英語史関連の文献案内

・ khelf ミッションステートメント

最後の「khelf ミッションステートメント」は,2020年1月に活動を始めた khelf(慶應英語史フォーラム)の活動指針をまとめたものです.先日9月20日の khelf-conference-2022 における khelf 総会での承認を経て決定し,このたび公開する運びとなりました.『英語史新聞』の制作・公表は,まさに khelf ミッションステートメントに適う活動ですし,今後も継続していく所存です.

改めて『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.そちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日;10月3日現在1398プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日;282プレビュー)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日;615プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日;174プレビュー)

2022-09-27 Tue

■ #4901. フランス語を学ぶには「英語史」がとても有用です [hel_education][french][notice][link][voicy][heldio]

昨日 Twitter で,フランス語初学者を念頭に2件のツイートを次のように投稿しました

1件目: 新学期でフランス語を学ぼうという方も多いと思います.ある程度英語を勉強した上で仏語に臨む方も多いと思います.たいてい誰も教えてくれませんが,だまされたと思って「英語史」をかじってみてください.仏語学習の効率が3倍はアップします.英語史入門書10選です→ http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/2021-10-18-1.html

2件目: なぜフランス語を学ぶのに「英語史」が有用なのか,英語史研究者として3点指摘します.(1) 英語語彙の3割までが仏語(正確にはラテン・仏語系)です,(2) 英語はイタリック化したゲルマン語,仏語はゲルマン化したイタリック語です,(3) 英語の妙な綴字の何割かは仏語の綴字習慣を真似たものです.

こちらのツイートに多くの反響をいただいています.たいていの大学で新学期が始まり,第2外国語などとしてフランス語を学び始める,あるいは学びなおす方が多いのではないかと推測しています.

フランス語と英語の深い関係については,これまでもこの「hellog~英語史ブログ」や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でたびたび発信してきました.両言語の関係を表面的にではなく本当の意味で理解するには,どうしても英語史の知識が必要です.英語史の,とりわけ外面史について入門的な知識さえあれば,フランス語(学習)がぐんとおもしろくなりますし,加えて英語(学習)もおもしろくなります.当然ながら英仏史,ヨーロッパ史,世界史も一緒に学べますし,言語は変化し変異するものだというしなやかな言語観も身につきます.一石二鳥どころではありません.

そこで,主にフランス語を学び始める/なおす方々を念頭に,関連する記事や放送へのリンクをまとめてみました.

1. 上記の趣旨について heldio で2回かけて語っています.まずはこの2つをお聴きください.「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」および「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」です.なぜフランス語を学ぼうとしているのに「英語史」なのかという疑問が解決します.

2. とりわけフランス語の単語学習や語源に関心がある方は,すでにもっている英単語の知識を活用しない手はありません.「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1]) の記事とその先のリンク集を活用してください.この趣旨で heldio 放送からより抜くと,次の3点が挙がります.

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」

・ 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」

3. 「英語史」はおもしろそうだと思ったら,ぜひ入門書を手に取ってみてください.推薦書リストとして「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) および「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]) をどうぞ.

2022-09-26 Mon

■ #4900. 大学も学期始めということで拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介させてください(電子版も出ました!) [notice][hel_education][sobokunagimon][link][voicy][heldio]

拙著の宣伝となって恐縮ですが,後期が始まった大学も多いかと思いますし,英語史入門書の1つとして紹介いたします.目下7刷りとご愛読いただいていますが,つい先日電子版 (Kindle) も登場しましたので,このタイミングでお知らせ致します.

2016年の本書の出版時に,研究社のウェブサイト上にコンパニオン・サイトも特設されましたので,本書と合わせて以下のリンクよりご参照ください.とりわけ連載「現代英語を英語史の視点から考える」の12回は,英語史のおもしろさを伝えるべく,かなりの力を入れて執筆しましたので,ぜひどうぞ.

・ 本書の紹介

・ 著者の紹介

・ 補足資料とリンク集(中途半端なリンク張りで止まっています,すみません)

・ 連載「現代英語を英語史の視点から考える」

この新学期に英語史を学び始める方も多いと思いますが,(拙著はさておいても)まず「#4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ」 ([2022-08-30-1]) をご一読ください.そして,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」も,ぜひお聴きください.やる気が湧いてくるはずです.

実りある英語史の学びを!

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2022-09-22 Thu

■ #4896. 「khelf-conference-2022」(=堀田ゼミ合宿)を終えて [khelf][khelf-conference-2022][seminar][hel_education][voicy][heldio][notice][link][senbonknock]

20日(火),21日(水)と充実の「khelf-conference-2022」(堀田ゼミ合宿)が開催され,すべての公開・非公開セッションが無事に終了しました.公開セッションに一般から参加された皆さん,講師の方々,2日間をともにした khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーには,大会運営にご協力いただきました.御礼申し上げます.

一般公開セッションとしては2つの Voicy の生放送,部分公開セッションとしては2つの講義と「英語史コンテンツ展覧会2022」,非公開セッションとしては学部4年生(卒業論文執筆予定者)による「質問会議」,および3年生・大学院生による「ポスターなしポスターセッション」と,盛りだくさんのメニューでしたが,いずれも学びの多い濃密な時間となりました.今回の大会の様子は,今後 khelf ホームページの特設ページや khelf 発行の『英語史新聞』などで記録として残していく予定です.

一般公開セッションの2つの Voicy 生放送は,多くの方々にライヴで聴取いただきました(ありがとうございました!).それぞれ収録した音声をすでにアーカイヴ放送としてお届けしていますので,まだお聴きでない方は,ぜひライヴの雰囲気を感じつつお聴きください.また,各回の放送について,Voicy のほうからご感想やコメントなどをいただけますと幸いです.

・ 9月20日(火)14:50--15:50 の生放送 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」(予告記事も参照)

・ 9月21日(水)16:00--17:00 の生放送 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」(予告記事も参照)

最後に khelf-conference-2022 のセッションにご参加いただいた講師の方々の関連ページも,こちらで紹介させていただきます.

- 岡本広毅先生(立命館大学)のHP(cf. 映画『グリーン・ナイト』)

- 菊地翔太先生(専修大学)のHP より eWAVE 講習会@khelf-conference-2022 (eWAVE 3.0 (The electronic World Atlas of Varieties of English) そのものへのアクセスはこちらより.合わせて「#4532. 英語史を学べる菊地翔太先生(専修大学)の HP」 ([2021-09-23-1]) も参照.)

- 矢冨弘先生(熊本学園大学)のHP

以上,khelf-conference-2022,これにて終了.

2022-09-01 Thu

■ #4875. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」のご案内 [asacul][notice][world_englishes][link][voicy][heldio][variety][ame][bre][me_dialect][dialectology]

ちょうど1ヶ月後のことになりますが,2022年10月1日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ「英語の歴史と世界英語」の第3回講座「英米の英語方言」を開講します.対面・オンラインのハイブリッド講座として開講される予定です.ご関心のある方は,ぜひ参加をご検討ください.シリーズ講座ではありますが,毎回独立した講座となっていますので,第1回,第2回に参加されていない方もご安心ください.詳細とお申し込みはこちらの公式ページよりどうぞ.第3回講座の概要は以下の通りです.

現代の「世界英語」を構成するさまざまな変種は,英語の諸方言とみることができます.実際,英語の歴史において方言は常に多様な形で存在し続けてきており,決して現代に特有の現象ではありません.アメリカ英語にも多くの方言が,イギリス英語にはさらに多くの方言がありましたし,今もあります.つまり「世界英語」は,歴史的な英語諸方言の延長線上にある現象なのです.英米方言,および諸方言の対極にある標準語の役割にも注目します.

21世紀の世界英語 (World Englishes) も,英語史を通じて存在し続けてきた英語諸方言も,様々な英語の集合体という点では変わりありません.多様性が展開する舞台こそ,狭いブリテン島から広い地球へと拡がってきましたが,本質的に新しいことが生じているわけではありません.現代世界で英語に生じている出来事は,歴史的には必ずしも特別なものではないのです.

とはいえ,もちろんすべてが同じわけでもありません.そのような異同を考えることで,現代の世界英語現象の特殊性をも浮き彫りにしていきたいと思います.かつての英語の多様性を振り返るに当たって,2大英語国である英米の諸方言に焦点を当てます.

第3回講座についてもう少し詳しく知りたい方は,予告編として Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を通じて「#454. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」」を配信していますので,そちらをお聴きください.

シリーズ講座の第1回,第2回については,以下の hellog や heldio でも取り上げています.こちらも参考までにどうぞ.

・ hellog 「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1])

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」 (2022/05/22)

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」 (2022/06/13)

・ hellog 「#4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内」 ([2022-07-01-1])

・ heldio 「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」 (2022/06/28)

2022-08-30 Tue

■ #4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][elt][etymology][french]

この「hellog~英語史ブログ」では,定期的に読者の皆さんに英語史の学びを奨励してきました.この夏の間に英語(学)の学びを深め,そこから英語史にも関心が湧き始めたという方もいるかと思いますので,このタイミングで改めて英語史の学びをお薦めしたいと思います.ちなみに本ブログの執筆者(堀田隆一)が何者かについてはこちらのプロフィールをご覧ください.

これまで hellog や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の両メディアを中心に,「英語史のすすめ」に関するコンテンツを蓄積してきました.以下にカテゴリー別にリンクを整理しておきます.各カテゴリー内部では,およそ重要な順にコンテンツを並べていますので,上から順に聴取・閲覧していくと効果的かと思います.

[ まずは英語史の学びのモチベーションアップから! ]

・ heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」 (2022/08/18)

・ hellog 「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1])

・ hellog 「#4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版)」 ([2022-04-08-1])

・ hellog 「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1])

・ heldio 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)

・ hellog 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)

・ hellog 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1])

・ hellog 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ hellog 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ hellog 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ hellog 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ hellog 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ hellog 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ hellog 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ hellog 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])

[ 英語史入門の文献案内 ]

・ hellog 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1])

・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])

・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

[ かつて英語史に入門した「先輩」からのコメント ]

・ hellog 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

・ hellog 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ hellog 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ hellog 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])

[ とりわけ語源に関心がある方へ ]

・ hellog 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])

・ hellog 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])

・ hellog 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])

・ hellog 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])

・ hellog 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])

[ とりわけ英語教育に関心がある方へ ]

・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)

・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])

・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])

[ とりわけフランス語学習に関心がある方へ ]

・ heldio 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ heldio 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)

・ heldio 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」 (2022/06/03)

・ hellog 「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1])

・ heldio 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」 (2022/06/05)

・ heldio 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」 (2021/06/27)

2022-07-22 Fri

■ #4834. 比較級・最上級の歴史 [comparison][category][adjective][adverb][youtube][notice][link][grammaticalisation]

一昨日,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第42弾が公開されました.「英語の比較級・最上級はなぜ多様なのか?」と題して,英語の比較級・最上級の形式の歴史についてお話ししています.

英語を含む印欧諸語では日本語と異なり,形容詞や副詞に比較級 (comparative degree) や最上級 (superlative degree) といった「級」の文法カテゴリーがあります.比較・最上の概念が文法化 (grammaticalisation) されているのです.そのため英語では比較に関する語法や構文が様々に発達しています.

形式に注目しても,例えば比較級は -er 語尾を付けるもの,more を前置するもの,better や worse のように補充法 (suppletion) に訴えるものなど,種類が豊富です.

このように「級」については英語史・英語学的に論点が多いこともあり,hellog その他でもしばしば関連する話題に触れてきました.以下はこの問題に関心をもった方へのお薦め記事・放送です.より広く記事を読みたい方は comparison の記事群をどうぞ.

[ hellog 記事 ]

・ 「#3835. 形容詞などの「比較」や「級」という範疇について」 ([2019-10-27-1])

・ 「#3843. なぜ形容詞・副詞の「原級」が "positive degree" と呼ばれるのか?」 ([2019-11-04-1])

・ 「#3844. 比較級の4用法」 ([2019-11-05-1])

・ 「#4616. 形容詞の原級と比較級を巡る意味論」 ([2021-12-16-1])

・ 「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1])

・ 「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

・ 「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1])

・ 「#3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因」 ([2018-06-28-1])

・ 「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1])

・ 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])

・ 「#4234. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-29-1])

・ 「#4442. 2音節の形容詞の比較級は -er か more か」 ([2021-06-25-1])

・ 「#4495. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第6回「なぜ形容詞の比較級には -er と more があるの?」」 ([2021-08-17-1])

[ heldio & hellog-radio (← heldio の前身) ]

・ hellog-radio 「#46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?」

・ heldio 「#97. unhappyの比較級に -er がつくのは反則?」

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow