2018-09-23 Sun

■ #3436. イングランドと低地帯との接触の歴史 [dutch][flemish][contact][borrowing][loan_word][history][anglo-saxon][norman_conquest][sociolinguistics]

昨日の記事「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1]) を受けて,Chamson の論文に拠り,英語と低地諸語の話者たちが歴史上いかなる機会に接触してきた(はず)か,略述したい.

両者の接触の歴史は,時間幅でいえば,5世紀のアングロサクソンのブリテン島への移動の前後の時期から,オランダが超大国として覇権を握った17世紀まで,千年以上に及ぶ.このなかで注目に値するのは,(1) アングロサクソンの渡来の前後,(2) ノルマン征服とその後,(3) 両地域間に毛織物貿易の発達した14--15世紀,(4) オランダの繁栄期である16--17世紀の4つの時期だろう.それぞれについて述べていく.

(1) アングロサクソンの渡来の前後

5世紀のアングル人,サクソン人,ジュート人のブリテン島への移動の前後から,他の低地ゲルマン語派の諸部族も同じくブリテン島へ渡っていたことが分かっている.しかし,このように時代が古ければ古いほど,互いの言語の類似性も大きく,借用の決定的な証拠は得にくい.しかし,イングランドの地名のなかに "Frisians" や "Flemings" の存在を示すものが少なくないことに注意すべきである.例えば,Dunfries, Freseley, Freswick, Frisby, Friesden, Friesthorpe, Frieston, Friezland, Frisby, Frisdon, Frizenham, Frizinghall, Frizingon, Fryston; Flemingtuna, Flameresham, Flemdich, Flemingby など.人名でも,Flandrensis, Fleemeng, Flammeng, Flameng, Flemang, Fleamang, Flemmyng, Flamenc, Flemanc などの "Flemings" の異形が,現代でもイギリス人に多く残っている.

(2) ノルマン征服とその後

ノルマン征服の折に William に付き従った外国軍のなかには,多くのフランドル人がいた.また,William の妻 Matilda はフランドル伯 Baldwin V の娘だったこともあり,フランドル人の貢献は際立っていた.征服後もこれらのフランドル人はブリテン島にとどまったらしい.

1107年頃にフランドルで洪水があった際に,Henry I は,被災したフランドル人がイングランド北部に移住することを許可した.それに伴って大量のフランドル人が押し寄せ,世紀半ばには彼らを Wales の南西端 Pembrokeshire に再移住させるなどの事態にも発展している (see 「#3292. 史上最初の英語植民地 Pembroke」 ([2018-05-02-1])) .結果として,Pembrokeshire 南部ではウェールズ人を押しのけてフランドル人が定住するようになり,その人口状況は16世紀の記述にもみられるほどである.

ほかに,12世紀後半には,Henry II とその子供たちの争いにおいてフランドル人の軍隊が利用されたこともあった.さらに,12世紀以降には,Norwich や Norfolk などのイングランド東部の町は,低地帯からの入植者で満たされ,フランドルとの羊毛貿易でおおいに栄えた(特に Norwich は London に次ぐ人口の町となった).彼らは,征服者アングロノルマン人とイングランド人のつなぎの役目を果たした可能性もある.

(3) 両地域間に毛織物貿易の発達した14--15世紀

上記のように征服後間もない頃から,羊毛・織物産業を基盤とする両地域の貿易は大いに栄えてきたが,必ずしも常に仲むつまじい関係だったわけではない.14世紀からは貿易摩擦に由来する敵対心が芽生えたこともあった.イングランド東部やスコットランドに多数のフランドル人が移住し,イングランドの労働者の間に不満が生じるほどになった.国王は,貿易による利益獲得とイングランド国民の経済的保護とのあいだで難しい舵取りを迫られていたのである.しかし逆にいえば,この時代,両者が日常的に密に接触していた証左でもある.

(4) オランダの繁栄期である16--17世紀

16--17世紀には,低地帯はヨーロッパ全体に巨大な影響力を及ぼす地域へと成長しており,アントワープやブリュージュはヨーロッパを代表する都市となっていた.16世紀後半,低地帯はスペイン支配からの独立を巡る争いのなかで,プロテスタントの北部とスペイン支配が続く南部とに分裂した.この争いを受けて,南部からの移民が大量にイングランドに渡ってきた.その後も宗教・政治的争いに起因する万単位の移民の波が17世紀半ばまで数十年間も続き,低地帯とイングランドの人々の間に,歴史上最も大規模で親密な関係が築かれることとなった.

以上,具体的な言語接触の過程や結果には触れなかったが,歴史上,両者の接触が間断なく続いていたことを,Chamson の論文に拠って示した.これは,語彙借用を含む言語的な影響を相互に容易たらしめた社会言語学的条件と見ることができるだろう.

・ Chamson, Emil. "Revisiting a Millennium of Migrations: Contextualizing Dutch/Low-German Influence on English Dialect Lexis." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 281--303.

2018-09-19 Wed

■ #3432. イギリス議会の起源ともいうべきアングロ・サクソンの witenagemot [etymology][oe][anglo-saxon][parliament][history][monarch][compound]

ウェセックスのアルフレッド大王の孫に当たるアゼルスタン(Athelstan; 在位 924--40年)は,ウェセックス王にとどまらず,事実上の最初のイングランド王と呼ぶべき存在である.彼は937年のブルナンブルフの戦いで軍功をあげたほか,アルフレッド大王が作った州制を発展させ,法典を編纂し,銀ペニー貨の鋳造権を獲得し,諸外国と同盟するなどの業績を重ねた.君塚 (20--21) によれば,

しかしアゼルスタンにとって最大の功績は,のちの国王評議会や議会の起源ともいうべき機関を設置したことであろう.アゼルスタン以降の国王は「立法」に深く携わるようになり,そのために定期的に有力者たちとの会議を開くようになった.王が司教や伯(エアルダーマン)らに相談して立法を行う慣習は,ノーサンブリアのエドウィン王の時代(六二〇年代)やウェセックスのイネ王の時代(六九〇年代)にも見られたが,アゼルスタンはこれをさらに大規模なものとし,キリスト教の重要な行事であるキリスト降誕祭(一二月),復活祭(四月頃),聖霊降臨祭(五月頃)に定期的に開催するようになった.

これが「賢人会議」(ウィテナイェモート)と呼ばれるものである.イングランド各地から代表者を集めた会議で,カンタベリーとヨークの大司教,多くの司教や大修道院長たち,伯(エアルダーマン)らの有力貴族,豪族(セイン)らが出席するようになり,地方的な問題よりも,イングランド全体に関わる外交や防衛問題,さらには律法や司法に関わる問題を主に協議した.そしてこの会議に集まるようになった有力者たちにとって大切な役割となったのが,先王の死から次王の継承までの間に問題が生じないよう調整するという,まさに王位継承規範に関わる事柄であった.

賢人会議は,前期のキリスト教行事とは関わりのない時期にも召集されたが,復活祭の会議では春の軍事遠征に関わる相談も頻繁に行なわれた.また時代が下るとともに,出席者の席次(序列)も徐々に形成されるようになっていった.

アゼルスタンの設置した「賢人会議」は,古英語では witenagemōt と言い表した.これは witena + gemōt の2語からなる複合語であり,前者 witena は「賢人;評議員」を意味する名詞 wita の複数属格形である.この名詞は,現代英語の名詞 wit (cf. 古英語動詞 witan 「知る」)や形容詞 wise と語源的に関連している.

後者 gemōt は「会議」を意味する名詞だが,これ自体は接頭辞 ge- と名詞 mōt に分解される.ge- は集合を表わす接頭辞で,中英語以降に弱化し消失していったが,yclept, yclad, alike, among, enough, either, handicraft, handiwork などの母音に痕跡を残す.mōt は,語源的に meet (会う)と関係しており,現代では moot という語形で「議論の余地のある」を意味する形容詞として用いられている.

したがって,witenagemōt の意味はまさに「賢人たちが集合する会議」である.なお,現代英語での歴史用語としての発音は /ˈwɪtnəgəˌmoʊt/ となる.

ノルマン征服以降の議会 (parliament) については,「#2334. 英語の復権と議会の発展」 ([2015-09-17-1]) と「#2335. parliament」 ([2015-09-18-1]) を参照.また,アングロサクソン王朝の系図と年表について,「#2620. アングロサクソン王朝の系図」 ([2016-06-29-1]) と「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) をどうぞ.

・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上下巻)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.

2018-09-17 Mon

■ #3430. 『物語 イギリスの歴史(上下巻)』の目次 [toc][history]

目次シリーズとして,新書のイギリス史,君塚直隆(著)『物語 イギリスの歴史(上下巻)』の目次をお届けしよう.よくできた目次は,そのテーマについてざっと復習するのにとても役立つ.

第1章 古代のブリテン島 ―― 先史時代?11世紀

石器時代から青銅器時代へ

「ブリタニア」の誕生 ―― ケルト文化の伝来

カエサルのブリタニア遠征

ローマン・ブリテンの始まり

長城の建設から協約締結へ

大帝の出現とローマからの離反

アングロ・サクソンの渡来

七王国の形成

オファ王の登場

デーン人の襲来とアルフレッド大王

最初の「イングランド王」の誕生と「賢人会議」

エドガー王の戴冠式

デーン人の再襲来

「征服王」カヌートの登場

強すぎる家臣たちの存在

証聖王の死と三つ巴の抗争

ノルマンディ公ギョーム=ウィリアム1世の戴冠式

第2章 ノルマン王朝のイングランド ―― 11?12世紀

ウィリアム征服王の登場 ―― フランス語による支配

祖法を守るウィリアム1世

ノルマンディ防衛のための供給源

「アングロ=ノルマン王国」の悲劇

征服王の死と赤顔王の即位

ロベールの十字軍参加と赤顔王の急死

ヘンリ1世即位とアングロ=ノルマンの再統合

イングランド統治構造の確立

御曹司ウィリアムの悲劇

「皇妃」マティルダの登場

ブーローニュ伯の上陸 ―― スティーヴンの即位

二〇年にわたる内乱へ

皇妃と王妃の抗争 ―― 二人のマティルダ

終息 ―― 皇妃マティルダから息子アンリへ

内乱が残したもの ―― 女性統治への疑問

第3章 アンジュー帝国の光と影 ―― 消えないフランスへの野心

西ヨーロッパ最大の領主の誕生

領土と王権の回復 ―― 臣従強要と遠征

カンタベリー大司教ベケットとの対立,そして暗殺

「諸侯よ,助言を与えたまえ」

軍役代納金の本格的導入

息子たちの叛乱

ヘンリ2世の反撃と死

獅子心王の即位と「帝国」の動揺

五男ジョンの登場

ノルマンディ諸侯の離反と「腰抜け王」

ローマ教皇との対決 ―― ジョンの破門

キリスト教支配下,ジョンの屈服

「在地化」した諸侯対「悪しき取り巻きたち」

マグナ・カルタ ―― イギリス国制の基本文書

イギリスに憲法はないのか?

ヘンリ3世と議会政治の始まり

大陸への野心と諸侯との対立

国王への覚書提出と大陸“放棄”

シモン・ド・モンフォールの議会

第4章 イングランド議会政治の確立 ―― 13?14世紀

長脛王の登場と議会制の強化

「税収」を求め続けた背景

行政府の整備 ―― 宮廷と国家の二重構造

「模範議会」をめぐる諸問題

議会の「休会」と戦局の好転

「ウェールズ大公」位の確保 ―― グウィネッズ君公国崩壊

スコットランドとの死闘

ガスコーニュ戦争と長脛王の死

ギャヴィストン溺愛とスコットランド放棄

エドワード2世の廃位

エドワード3世による親政

二院制の始まり ―― 貴族の登場

五つの「爵位」の成立

庶民院の拡充 ―― 騎士と市民

庶民院への「請願」と仏語から英語へ

「善良議会」 ―― 議会の地位確立

イングランド独自の道?

第5章 百年戦争からバラ戦争へ ―― フランスと王位をめぐって

英仏百年戦争の始まり

エドワード父子の栄光と死

一〇歳の少年王の登場

ワット・タイラーの乱と忠臣政治

ダービー伯爵への仕打ち

国王廃位からダービー伯爵即位へ

ランカスター王家と議会の協調

内乱の終息と皇太子ハリーの台頭

ヘンリ5世によるフランス進攻

連戦連勝,フランスの屈服

ヘンリ6世=「アンリ2世」の即位

百年戦争敗北からの神経性発作

ヨーク公の台頭から「バラ戦争」へ

エドワード4世の早世と混迷の時代

グロウスター侯爵の即位

ボズワースの戦い ―― ヨーク王朝滅亡

第6章 テューダー王朝と近代の夜明け ―― 国家疲弊下の宗教対立

ヘンリ7世 ―― 最も有能な実務家

弱小国化していたイングランド

ヘンリ7世の同盟戦略

「ルネサンス王」ヘンリ8世の登場

離婚問題からの宗教改革議会

教皇からの破門 ―― イングランド国教会の成立

「帝国」の拡張と王の死

少年王のはかない治世

「九日間」の女王

「血まみれメアリ」の登場

カトリックへの復帰宣言

スペイン王への反発とメアリへの憎悪

エリザベス1世の登場 ―― 妖精女王と国教会の復活

処女女王の外交政策 ―― ちらつかせる結婚

無敵艦隊撃破と女王の「手紙」

優柔不断 ―― 現実のエリザベス

エリザベス1世時代の議会

「グロリアーナ」の死

第7章 清教徒・名誉革命の時代 ―― 17世紀の変化

哲人王の即位と祖法の遵守

合邦の夢と宗教の「棲み分け」

浪費と議会への不信

三十年戦争と「平和王」の苦悩

チャールズ1世の登場 ―― 「平和王」から「戦争王」へ

議会不在の一一年 ―― 「絶対君主制」への信奉

内戦 ―― 国王と議会の武力衝突

首を斬られた国王 ―― 清教徒革命

共和制の始まり ―― 庶民院と国務会議

護国卿体制の光と影

クロムウェルの死と二院制復活

王政復古

改宗していた王弟ジェームズ

トーリとホイッグの登場

国王の反動化と名誉革命

名誉革命の意義

イングランド外交の転換期

スコットランド合邦と王朝の終焉

第8章 ハノーヴァー王朝下の議院内閣制確立 ―― 長い18世紀

ハノーファー選帝侯ゲオルク

ホイッグ優越時代の始まり

スタナップ国務大臣への過度な信頼

貴族法案をめぐる躓き

南海泡沫事件とウォルポールの復活

「ウォルポールの平和」の時代

ウォルポールの辞任と「首相」の登場

ペラム兄弟と「二重内閣」の終焉

度重なる戦争から「奇跡の年」へ

「愛国王」ジョージ3世の登場 ―― ビュート伯爵の重用

各派の台頭と国王の政治力

ノース政権とアメリカの独立

議会改革の要求

国王の頑なな抵抗

ピット政権下の摂政制危機

フランス革命と「ピット氏の黄金」

アイルランド合邦化 ―― カトリック問題とピット辞任

政党政治の混迷と摂政の登場

「長い一八世紀」とイギリスの勝利

第9章 イギリス帝国の黄金時代 ―― 19世紀の膨張

戦後不況と強圧政治の時代

キャロライン王妃事件 ―― 王権の弱体化

自由トーリ主義の時代

カトリック解放への道 ―― ピールの豹変

グレイ政権下の選挙法改正

貴族院の否決と民衆暴動

国王による最後の首相更迭

妖精女王の登場と民衆運動の勃興

国益と改革 ―― ピール政権下の穀物法廃止

二大政党制の確立 ―― 自由党の結成

二大政党と大衆民主政治の予兆

グラッドストンとディズレーリ

老大人の再起 ―― 大衆政治の深化

アイルランド自治問題の紛糾

二度のジュビリーと女王の死

第10章 第一次世界大戦 ―― いとこたちの戦争と貴族たちの黄昏

バーティによる王室外交の時代

自由貿易という「信仰」 ―― 保守党の分裂

「人民予算」を賭けた総選挙

貴族院改革と国王の死

新王の登場 ―― 貴族院権限の大幅縮小

アイルランド自治問題の再燃

第一次世界大戦の衝撃 ―― 徴兵制導入と「総力戦」

ロイド=ジョージ政権の光と影

総力戦後 ―― 貴族政治から大衆民主政治へ

アイルランド自由国の成立

自由党の没落,労働党の勃興

貴族院首相の終焉と労働党政権の成立

世界恐慌下の挙国一致政権

「英連邦諸国」の確立へ

第11章 第二次世界大戦と帝国の溶解

ジョージ5世の死

「王冠を賭けた恋」

脆弱な「ヴェルサイユ体制」

平和の崩壊と独裁者たちの台頭

チェンバレン首相の宥和政策とその破綻

ドイツへの宣戦布告 ―― 連合国の敗退

チャーチルの首相就任

「ブリテンの戦い」からアメリカ参戦へ

対独戦略とヤルタでの悲哀

チャーチルの敗北 ―― 一〇年ぶりの総選挙

アトリー政権下の戦後復興

社会福祉国家の確立

解体するイギリス帝国

米ソ冷戦のなかで

チャーチル再登板 ―― 合意政治の時代へ

ひとつの時代の終わり

第12章 エリザベス2世の時代 ―― 「英国病」からの蘇生

悲しい帰国と華やかな戴冠式

老臣チャーチルと「三つのサークル」

スエズ戦争の蹉跌 ―― 世界中からのイギリス批判

貴族制度の変容 ―― ヒューム首相就任の背景

保守党党首選の開始

英国病 ―― ポンド切り下げと「撤兵」

イギリス政治の迷走 ―― 国民投票の容認

サッチャー革命 ―― 「小さな政府」へ

サッチャー外交と女王との確執

ブレア政権の誕生 ―― 「第三の道」の提唱

地方分権化 ―― イングランド以外への権限委譲

「世襲議員」改革へ

ブレアの「大統領型」統治

ブレアの挫折 ―― イラク戦争参戦問題

議会政治と二大政党制のゆくえ

在位六〇周年記念式典の陰で

・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上下巻)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.

2018-08-12 Sun

■ #3394. 歴代イングランド君主と配偶者の一覧 [timeline][history][monarch]

「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) でも似たような一覧を示したが,ウィリアム1世以降について,より詳しい「国王及び王妃(婿)一覧表」を森 (626--31) に見つけたので掲げておきたい.王妃(婿)の情報まで含まれているのが便利かつ興味深い.

| 王及び王妃(婿) | 生年 | 結婚 | 在位 | 没年 | 王妃(婿)の出身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●ノルマン王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウィリアム1世 | 1027? | 1050? | 1066--1087 | 1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マティルダ・オブ・フランダース | 1031 | 1050? | 1083 | フランドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウィリアム2世 | 1060? | 1087--1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー1世 | 1068 | 11000 | 1100--1135 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) マティルダ・オブ・スコットランド | 1080 | 1100 | 1118 | スコットランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) アデライザ・オブ・ルーヴァン | 1102 | 1121 | 1151 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スティーヴン | 1097? | 1115 | 1135--1154 | 1154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マティルダ・オブ・ブーローニュ | 1103? | 1115 | 1152 | アングロ・ノルマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●プランタジニット王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー2世 | 1133 | 1152 | 1154--1189 | 1189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エリナー・オブ・アキテーヌ | 1122? | 1152 | 1204 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リチャード1世 | 1157 | 1191 | 1189--1199 | 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ベレンガリア・オブ・ナヴァール | 1174 | 1191 | 1230? | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジョン | 1167 | 1189 | 1199--1216 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) イザベル・オブ・グロースター | ? | 1189 | 1217 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) イザベル・オブ・アングレーム | 1188 | 1200 | 1246 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー3世 | 1207 | 1236 | 1216--1272 | 1272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エリナー・オブ・プロヴァンス | 1226? | 1236 | 1291 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エドワード1世 | 1239 | 1254 | 1272--1307 | 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) エリナー・オブ・カスティル | 1244 | 1254 | 1290 | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) マーガレット・オブ・フランス | 1282? | 1299 | 1318 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エドワード2世 | 1284 | 1308 | 1307--1327 | 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イザベル・オブ・フランス | 1292 | 1308 | 1358 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エドワード3世 | 1312 | 1328 | 1327--1377 | 1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| フィリッパ・オブ・エノー | 1314? | 1328 | 1369 | フランドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リチャード2世 | 1367 | 1382 | 1377--1399 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) アン・オブ・ボヘミア | 1366 | 1382 | 1394 | ボヘミア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) イザベル・オブ・ヴァロア | 1389 | 1396 | 1409 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●ランカスター王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー4世 | 1367 | 1380 | 1399--1414 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) メアリー・ドゥ・ブーン | 1370 | 1381 | 1394 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) ジョアン・オブ・ナヴァール | 1370? | 1403 | 1437 | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー5世 | 1387 | 1420 | 1413--1422 | 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| キャサリン・オブ・ヴァロア | 1401 | 1420 | 1437 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー6世 | 1421 | 1444 | 1422--1461, 1470--1471 | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マーガレット・オブ・アーンジュ | 1429 | 1444 | 1482 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●テューダー王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー7世 | 1457 | 1486 | 1485--1509 | 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エリザベス・オブ・ヨーク | 1465 | 1486 | 1503 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリー8世 | 1491 | 1509 | 1509--1547 | 1547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) キャサリン・オブ・アラゴン | 1485 | 1509 | 1536 | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) アン・ブーリン | 1507? | 1533 | 1536 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (3) ジェイン・シーモア | 1509? | 1536 | 1537 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (4) アン・オブ・クレーヴズ | 1515 | 1540 | 1557 | フランドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (5) キャサリン・ハワード | 1521? | 1540 | 1542 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (6) キャサリン・パー | 1512? | 1543 | 1548 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エドワード6世 | 1537 | 1547--1553 | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| メアリー1世 | 1516 | 1554 | 1553--1558 | 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| フェリペ・オブ・スペイン | 1527 | 1554 | (スペイン王)1556--1598 | 1598 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エリザベス1世 | 1533 | 1558--1603 | 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●ステュアート王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジェイムズ1世 | 1566 | 1589 | 1603--1625 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アン・オブ・デンマーク | 1574 | 1589 | 1619 | デンマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| チャールズ1世 | 1600 | 1625 | 1625--1649 | 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヘンリエッタ・マリア | 1609 | 1625 | 1669 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●再興ステュアート王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| チャールズ2世 | 1630 | 1662 | 1660--1685 | 1685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| キャサリン・オブ・ブラガンザ | 1638 | 1662 | 1705 | ポルトガル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジェイムズ2世 | 1633 | 1660 | 1685--1688 | 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) アン・ハイド | 1637 | 1660 | 1671 | イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2) メアリー・オブ・モデナ | 1658 | 1673 | 1718 | イタリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| メアリー2世(共同統治) | 1662 | 1677 | 1689--1694 | 1694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウィリアム3世(共同統治) | 1650 | 1677 | 1689--1702 | 1702 | オランダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アン | 1665 | 1683 | 1702--1714 | 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プリンス・ジョージ・オブ・デンマーク | 1653 | 1683 | 1708 | デンマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●ハノーヴァー王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジョージ1世 | 1660 | 1682 | 1714--1727 | 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ゾフィア・ドロテア | 1666 | 1682 | 1726 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジョージ2世 | 1683 | 1705 | 1727--1760 | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| キャロライン・オブ・アーンズパック | 1683 | 1705 | 1737 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジョージ3世 | 1738 | 1761 | 1760--1820 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シャーロット・オブ・メックレンブルク・シュトゥレリッツ | 1744 | 1761 | 1818 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジョージ4世 | 1762 | 1795 | 1820--1830 | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| キャロライン・オブ・ブルンスウィック | 1768 | 1795 | 1821 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウィリアム4世 | 1765 | 1818 | 1830--1837 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アデレイド・オブ・サクス・マイニンゲン | 1792 | 1818 | 1849 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヴィクトリア | 1819 | 1840 | 1837--1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プリンス・アルバート | 1819 | 1840 | 1861 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●サクズ・コバーグ・ゴータ王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エドワード7世 | 1841 | 1863 | 1901--1910 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アレグザンドラ・オブ・デンマーク | 1841 | 1863 | 1925 | デンマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●ウィンザー王家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジョージ5世 | 1865 | 1893 | 1910--1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| メアリー・オブ・テック | 1867 | 1893 | 1953 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エドワード8世 | 1894 | 1937 | 1936--1936 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (ウォーリス・シンプソン夫人) | 1896 | 1937 | 1986 | アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジョージ6世 | 1895 | 1923 | 1936--1952 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エリザベス・バウズ・ライアン | 1900 | 1923 | スコットランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エリザベス2世 | 1926 | 1947 | 1952-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プリンス・フィリップ・マウントバッテン | 1921 | 1947 | デンマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

君主の配偶者の出身地の欄を縦に見ていくと,改めてヨーロッパの様々な国から来ているものだなと感心する.プランタジニット朝のフランスかぶれがよく分かるし,テューダー朝のイングランドへの回帰,そしてハノーヴァー朝のドイツべったりの様子も明らかだ.また,これまで気づかなかったが,イングランド王室が配偶者をデンマークに求める伝統(?)もうっすらと見えてくる.

ウィリアム1世以前の系図については,「#2620. アングロサクソン王朝の系図」 ([2016-06-29-1]) を参照.

・ 森 護 『英国王室史話』16版 大修館,2000年.

2018-07-25 Wed

■ #3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学 [history_of_linguistics][history][lexicography][oed][edd][philology]

標題は「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]) と関連させての話題.19世紀における英語文献学や英語史という分野の発達は,大英帝国の発展と二人三脚で進んでいたという事実が指摘されてきた.児馬 (43) が同趣旨のことを次のように説明している.

19世紀ヨーロッパのナショナリズムを形成するのに中心的だったのが Oxford English Dictionary (OED) を編纂した James Murray (1837--1915), The English Dialect Dictionary (1896--1905) を編集した Joseph Wright であった.19世紀は英語の辞書・方言学・文献学・文法の黄金時代であり,Murray の OED 編集期間は大英帝国の時代 (The Age of Empire (1875--1914)) と大体一致するのである.OED は,1888年に A New English Dictionary (NED) として第1巻を出版し,1928年に完結し,その後補遺を加えて全11巻として,1933年に完成した.〔後略〕

大英帝国の拡張と言語科学の発展が並行している.Furnivall (1825--1910) が初期英語テキスト協会 (The Early English Text Society: EETS) を設立したのも1864年,イギリス方言協会の設立も1873年のことであった.Anglo-Saxon を Old English と呼び変えたのも,このような国家と言語を一体化する傾向と無関係ではないかもしれない.

OED や EDD の編纂は,形式的には決して国家プロジェクトではなく,個人的な事業にちがいなかったものの,大英帝国を背負ってなされた企画という点では,事実上の国家プロジェクトに近い性格をもっていたということができる.

現在,私たちは英語史を含めた英学の研究において,日々 OED (の改版)の恩恵にあずかり,"Old English" という呼称も当たり前のように使っているが,これらのツールや用語が確立してきた背景に,帝国主義の歴史が深く関わっていることは銘記しておかなければならない.

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

2018-05-27 Sun

■ #3317. The Anglo-Saxon Chronicle にみる Hengest と Horsa [anglo-saxon][oe][literature][popular_passage][oe_text][jute][history]

449年,Hengest と Horsa というジュート人の兄弟がブリトン人を助けるためにイングランドに渡り,その後むしろイングランドを征服してしまうという事件が起こった.このくだりは,The Anglo-Saxon Chronicle に詳しいが,以下では古英語初学者向けに改編された Smith (158--59) より,関連する古英語[2018-05-31-1]原文箇所を引用する.年代記の449年,455年,457年の記述より抜粋したものである.現代英語訳も付いているので,古英語読解の学習にもどうぞ.(別の関連する記述は「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]) および「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1]) を参照.)

Anno 449. Hēr Martiānus and Valentīnus onfēngon rice, and rīcsodon seofon winter. And on hiera dagum Hengest and Horsa, fram Wyrtgeorne gelaþode, Bretta cyninge, gesōton Bretene on þǣm stede þe is genemned Ypwinesflēot, ǣrest Brettum tō fultume, ac hīe eft on hīe fuhton. Se cyning hēt hīe feohtan ongēan Peohtas; and hīe swā dydon, and sīge hæfdon swā hwǣr swā hīe cōmon. Hīe þā sendon tō Angle, and hēton him sendan māran fultum. Þā sendon hīe him māran fultum. Þā cōmon þā menn of þrim mǣgþum Germānie: of Ealdseaxum, of Englum, of Iotum.

455. Hēr Hengest and Horsa fuhton wiþ Wyrtgeorne þǣm cyninge in þǣre stōwe þe is genemned Æglesþrep; and his brōþor Horsan man ofslōg. And æfter þǣm Hengest fēng tō rīce, and Æsc his sunu.

457. Hēr Hengest and Æsc fuhton wiþ Brettas in þǣre stōwe þe is genemned Crecganford, and þǣr ofslōgon fēower þūsend wera. Þā forlēton þā Brettas Centland, and mid micle ege flugon tō Lundenbyrig.

Anno 449. In this year [lit. here] Martianus and Valentinus succeeded to [lit. received] kingship, and ruled seven years. And in their days Hengest and Horsa, invited by Vortigern, king of [the] Britons, came to Britain at the place which is called Ebbsfeet, first as a help to [the] Britons, but they afterwards fought against them. The king commanded them to fight against [the] Picts; and they did so, and had victory wherever they came. Then they sent to Angeln, and told them to send more help. They then sent to them more help. Then the men came from three tribes in Germany: from [the] Old Saxons, from [the] Angles, from [the] Jutes.

455. In this year Hengest and Horsa fought against Vortigern the king in the place which is called Aylesford; and his brother Horsa was slain [lit. one slew his brother Horsa]. And after that Hengest and Æsc his son succeeded to kingship [lit. Hengest succeeded to kingship, and Æsc his son].

457. In this year Hengest and Æsc fought against [the] Britons in the place which is called Crayford, and there slew four thousand men [lit. of men]. The Britons then abandoned Kent, and with great fear fled to London.

Hengest と Horsa のブリテン島侵攻については,anglo-saxon の記事のほか,とりわけ以下を参照.

・ 「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1])

・ 「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1])

・ 「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1])

・ 「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1])

・ 「#2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布」 ([2016-01-04-1])

・ 「#2493. アングル人は押し入って,サクソン人は引き寄せられた?」 ([2016-02-23-1])

・ 「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1])

・ 「#3094. 449年以前にもゲルマン人はイングランドに存在した」 ([2017-10-16-1])

・ 「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) を参照.

・ Smith, Jeremy J. Essentials of Early English. 2nd ed. London: Routledge, 2005.

2018-05-13 Sun

■ #3303. イングランド宗教改革の荒波をくぐりぬけたウェールズ語 [reformation][celtic][linguistic_imperialism][emode][welsh][wales][history][bible][book_of_common_prayer]

「#3100. イングランド宗教改革による英語の地位の向上の負の側面」 ([2017-10-22-1]) で,16世紀のイングランド宗教改革により,アイルランド,ウェールズ,コーンウォルでは英語の権威は高まったが,ケルト諸語の地位は落ちたと述べた.一方,ウェールズに関しては,「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]) でみたように,聖書と祈祷書がウェールズ語に翻訳されたため,ウェールズ語がある程度保持される結果となったとも述べた.ウェールズ語については,宗教改革の影響により地位が貶められたのか,保持されたのか,どちらなのだろうか.やや複雑なウェールズの状況について,平田 (27) が明快に解説している.

宗教関係では,ロンドンの政府は一五六三年に「聖書および祈祷書をウェールズ語に翻訳する法律」を通過させて,聖書と祈祷書をウェールズ語に翻訳させた.これは,言語から見ると諸刃の剣となった.すなわち,一方では,ウェールズ語の保持に貢献したが,その半面で,ウェールズ語は宗教の言語と見なされて,政治の世界から締め出されることになった.それは重要性を持たない言語として,農村部の小作人に残存することになった.

つまり,一六世紀のウェールズ統治において,ウェールズ語の聖書と祈祷書により,ウェールズ人をイングランド国教会にとどめておく「国教会の政治学」が,英語を広める「英語の政治学」よりも優先していたのである.その結果,宗教儀式ではウェールズ語が使用され,この言語の存続が助長された.聖書や祈祷書の翻訳,イングランド国教会としての説教を現地語で説教できる牧師の派遣を維持することによって,皮肉なことに,抑圧するつもりだった現地語の威信が保たれた.これはイングランド側からは「歴史的失態」と呼ばれる.ウェールズ語の残存はこの「歴史的失態」に依っていた.要するに,宗教改革は,ウェールズ語の聖書をウェールズ人に与え,次の三世紀間,ウェールズ語は宗教の領域で維持された.

つまり,宗教改革を通じて,ウェールズ語は政治の世界からは追い出されたものの,宗教の世界では命脈を保ったということだ.2つの異なる「世界」に分けて考えることで,一見すると矛盾した宗教改革のウェールズ語への影響がクリアに理解できるようになった.

その4世紀後の20世紀中に,ウェールズにおけるウェールズ語の地位はめざましく復活していくことになるが,振り返ってみれば,それは16世紀に上記の経緯でウェールズ語の火を絶やさずに済んだからなのだろう.イングランド側にとって「歴史的失態」とみえる意味がわかる.

・ 平田 雅博 『英語の帝国 ―ある島国の言語の1500年史―』 講談社,2016年.

2018-05-12 Sat

■ #3302.「英語の帝国」のたどった3段階の「帝国」 [history][linguistic_imperialism][periodisation][anglo-saxon]

5世紀半ばにアングロサクソン人がブリテン島に来住し,その後に建てた国家の領土は,イングランドに始まり,ブリテン島,ブリテン諸島へと拡張し,最終的には北米,カリブ海,南アジア,太平洋,アフリカなど世界中に拡がった.この拡張の流れは,大きく3つの段階に分けて考えることができる.アングロサクソン人の来住以来の経緯を端的にまとめた平田 (10--11) の文章を引用する.

中世において,イングランドは,ブリテン島の隣人であるスコットランド,ウェールズ,海を越えたアイルランド島を侵略し支配した.イングランドが支配したこれらのブリテン諸島は「イングランド帝国」と呼ばれることがある.英語は中世の長期間をかけて,このイングランド帝国に普及した.

近代になり,とくに,イングランドとスコットランドが連合した一七〇七年の「グレート・ブリテン」成立以降に海外に獲得した植民地を含む大帝国を「ブリテン帝国」または「大英帝国」と呼ぶ.ブリテン帝国は,北米とカリブ海に領土を広げ,アメリカが独立するとインドを中心にして領土を築いた.近代においては,英語はブリテン諸島を越えてこのブリテン帝国にも広がっていった.

近代,とくに一九世紀以後,ブリテンは「公式帝国」と区別される「非公式帝国」にも支配を広げた.「非公式帝国」とは「公式帝国」が法律上の帝国なのに対して,経済的・文化的に支配された事実上の帝国を指し,一九世紀におけるブリテンの「非公式帝国」はラテンアメリカ,中東,極東などを含む.英語は「公式帝国」を超えてこの「非公式帝国」と呼ばれる地域にも広がった.日本もこの「非公式帝国」の一つとして論じられることがあり,本書は最後に日本にたどりつく.

時代とともに「イングランド帝国」,「公式ブリテン帝国」,「非公式ブリテン帝国」と名前こそ変えてきたものの,これらに通底する共通項である「英語」をくくりだして,すべてを俯瞰する名前を付ければ「英語帝国」となる,というのが著者の主張である.英語史と関連づけたイギリス史の帝国主義史観といえるだろう.

「イングランド帝国」,「公式ブリテン帝国」,「非公式ブリテン帝国」のそれぞれは,非常に緩くではあるが Kachru のいう Inner Circle, Outer Circle, Expanding Circle に対応すると考えられる(「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1])を参照).

関連して,「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1]) も,似たような発想に基づいた英語史観として参照されたい.

・ 平田 雅博 『英語の帝国 ―ある島国の言語の1500年史―』 講談社,2016年.

2018-05-02 Wed

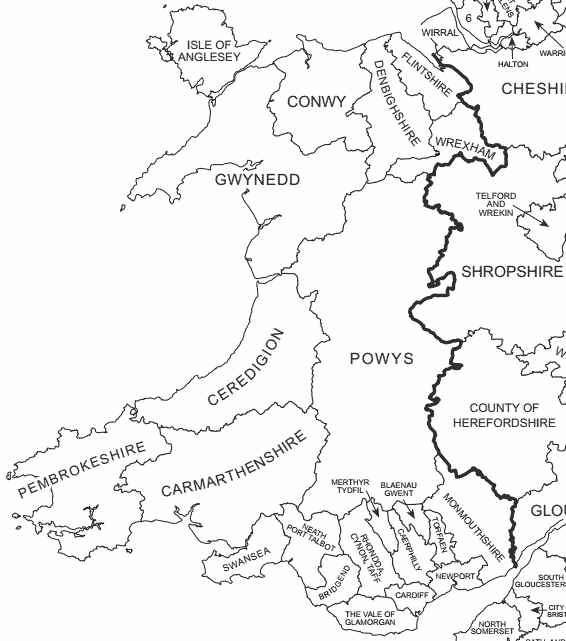

■ #3292. 史上最初の英語植民地 Pembroke [wales][history][linguistic_imperialism][map]

「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]) で示したように,英語がウェールズの地に初めてもらたされたのは,Henry I の治世,12世紀初頭のことだった.1108年に,ウェールズ南西部の Pembrokeshire 南部に,英語を話すイングランド人,フランドル人が入植したとされている.

『英語の帝国』を著わした平田 (21) によれば,この英語の移植は,ブリテン諸島における英語の「言語植民地主義」の史上最初の例ととらえられ得るという.

ウェールズの南西部には中世からイングランド化されていた地域があった.いまのペンブローク州の南部には,一二世紀初頭の中世から英語を話す住民がいた.その理由はよく知られていないが,一一〇八年のヘンリ一世によるイングランド人とフランドル人の入植者(農民,羊毛業者,商人などで,後発のフランドル人がイングランド人から英語を学んだらしい)の創始に伴うものとの説明が一般的である.これらの入植者たちはともにイングランド王室のプランテーションで働き,やがてフランドル人よりもイングランド人が優勢を占めるようになった.いまのスウォンジーの西側のガワー半島にもイングランド人移民が入植して,一五世紀以前に実質的にイングランド人の入植地となっていた.

もとからいたウェールズ人はこの両地域から追い立てられ,ここは今日まで英語化された地域であるために,ブリテン諸島におけるもっとも早期の「言語植民地主義」の事例と見る論者もいる.言語の境界が,河川や丘陵といった自然が作る境界ではなく,これとは対照的に,ほぼ直線上でいかにも人為的だからである.ただし,両地域は,近隣のウェールズ語地域から政治的独立性,経済的自立性を保っており,ここからウェールズ側に言語上の影響を与えたという証拠も,逆にウェールズ側からこの地域に影響を与えたという証拠もない.

ここでは,英語話者のペンブローク州への入植が「ブリテン諸島におけるもっとも早期の『言語植民地主義』の事例」と見なし得ることが述べられているが,その後,英語が近現代にかけて,言語植民地主義,さらには言語帝国主義を引き下げつつ世界へ拡大していく歴史を念頭におくならば,「ブリテン諸島における」という限定は不要だろう.一般化して,英語の言語植民地主義・言語帝国主義の最も早期の事例とみなすこともできそうだ.

・ 平田 雅博 『英語の帝国 ―ある島国の言語の1500年史―』 講談社,2016年.

2018-04-29 Sun

■ #3289. Swaziland が eSwatini に国名変更 [map][official_language][history][esl]

アフリカ南部,南アフリカ共和国とモザンビークに囲まれた内陸国の Swaziland (スワジランド)が,国王 (King Mswati III) の発議により,国名を eSwatini (エスワティニ)に変えることになったという(BBCの記事を参照).

この国は「アフリカのスイス」とも称される高原国で,人口約130万人を擁する.人口の約90%がバントゥー系のスワジ族で,スワジ語(スワティ語; Swazi, Swati)を話す.公用語はスワジ語とともに英語が採用されている.19世紀より,イギリス領ケープ植民地やボーア人からの圧力を受け,それぞれの保護下・統治下に入ったが,ボーア戦争後の1902年に正式にイギリス高等弁務官領となった.そこでは伝統的な政治体制が据え置かれ,国王も存続した.1960年代のアフリカ諸国の独立に刺激を受け,1968年にスワジランド王国として独立し,ソブフザ2世を頂く立憲君主国となった.1986年,後継者争いを経て,ムスワティ3世が即位し,絶対君主制を敷きつつ現在に至る.英連邦に加盟している(「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1])).歴史的には南アへの依存度が高かったが,独立期以来,経済が発展し,依存度は低くなってきたという.HIV感染率が世界一高いなど深刻な問題を抱えている国でもある.

英語との関係でいえば,英語が公用語の1つとして採用されているので,ESL国である.「#2472. アフリカの英語圏」 ([2016-02-02-1]) で示したように,英語を用いる人口は5万人ほどいると推計されている.その英語変種は,「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1]) で触れた通り,「ESL と EFL の中間的な」変種とされる.言語事情については,Ethnologue より Swaziland を参照.

また,この国家については,BBC より Swaziland country profile や Swaziland chronological profile などを参照.

関連の深い隣国,南アフリカ共和国の英語事情については,「#343. 南アフリカ共和国の英語使用」 ([2010-04-05-1]),「#407. 南アフリカ共和国と Afrikaans」 ([2010-06-08-1]),「#1703. 南アフリカの植民史と国旗」 ([2013-12-25-1]) をどうぞ.

2018-03-20 Tue

■ #3249. The Falkland Islands [variety][world_englishes][history][map][rhotic]

標題の the Falkland Islands (フォークランド諸島; Falklands とも) といえば,1982年のフォークランド紛争が想起される.南大西洋上,南米大陸から480キロほど東の沖合に浮かぶこの諸島はイギリスの植民地だが,歴史的に領有権を主張するアルゼンチンがこの年に軍事的侵入を試みたことに発する国際紛争である.イギリスはサッチャー首相のもとでアルゼンチンと国交断絶した上で,大艦隊をもって報復し,アルゼンチン軍を一掃した.イギリス国民は大国意識をくすぐられたかのごとく狂喜し,西側諸国も概ねイギリスを支持したが,大英帝国の時代を懐かしむかのような時代錯誤感が否めず,その後の世論は必ずしもイギリスにとって芳しくない.両サイドに数百人の死者が出た事件だった.

フォークランド諸島の地理と歴史を覗いてみよう.諸島には West Falkland と East Falkland の2つの主たる島がある.ここにイギリス系住民が2100人ほど住んでいる.1690年,イギリスの船長 John Strong が諸島に上陸したとの記録が残っている.島名は,この Strong 船長が Viscount Falkland にちなんで名付けたものだという.しかし,1765年に最初の居住地を建設したのは de Bougainville に率いられたフランス人たちであり,イギリス人居住地の建設はそれから1年遅れた.1767年にはスペインがフランス居住地を購入し,その後一時的にイギリス人を追い払ったが,イギリス人は統治権を手放したわけではなかった.1811年,今度はスペイン居住地が撤退することとなった.

その後,1816年にスペインから独立を果たしたアルゼンチンが,1820年にフォークランド諸島の領有権を宣言した(アルゼンチンでは諸島を Las Islas Malvinas と呼んでいる.これは,島を訪れた Saint-Malo 出身のブルトン人漁師にちなんでフランス語 Les îles Malouines と名付けられたもののスペイン語名である).しかし,1831年にアメリカの軍艦が East Falkland のアルゼンチン居住地を攻撃し,1833年にはイギリス軍も介入してアルゼンチンの役人を追い払った.1841年,イギリスはフォークランド諸島総督を任命し,1885年までに2つの島で1800人ほどのイギリス人社会を作り上げた.そして,1892年にイギリス植民地となった.

以降,首都である East Falkland の Port Stanley では,オーストラリアやニュージーランドの英語といくぶん似通った英語変種が発達してきた.互いに深い接触があったとは思えないが,羊毛刈り労働者がオーストラリア,ニュージーランド,フォークランド諸島のあいだを往復していたという事実があり,これらの方言混交の結果として互いの英語変種に似ている部分が見られるということかもしれない.また,West Falkland の個々の村落で話される変種は,先祖の出身地であるイギリスの特定の地方方言と結びつけられるという.なお,フォークランド諸島の変種では non-prevocalic r に関しては non-rhotic である.

以上,Trudgill and Hannah (123--24) および McArthur (397) の記述に依拠して書いた.CIA: The World Factbook による Falkland Islands や Ethnologue による Falkland Islands も参照.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to the Varieties of Standard English. 5th ed. London: Hodder Education, 2008.

2018-03-07 Wed

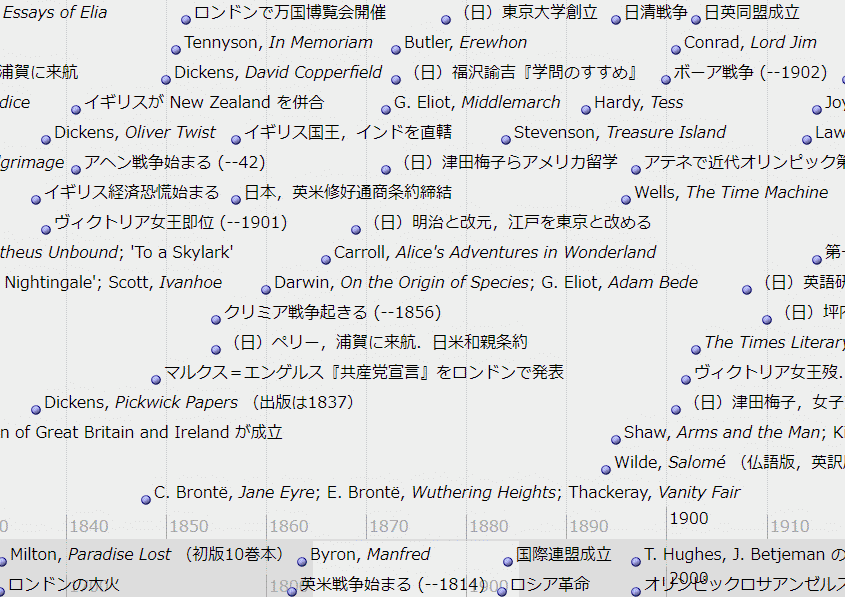

■ #3236. スライドできるイギリス文学関連略年表 [literature][timeline][history]

年表シリーズ (timeline) の一環として,「#3226. イギリス文学関連略年表」 ([2018-02-25-1]) を横方向にスライドできる年表に作り直した(下図をクリック).スライドできる年表としては,「#2358. スライドできる英語史年表」 ([2015-10-11-1]),「#2871. 古英語期のスライド年表」 ([2017-03-07-1]),「#3164. スライドできる英語史年表 (2)」 ([2017-12-25-1]),「#3205. スライドできる英語史年表 (3)」 ([2018-02-04-1]) も参照.

・ 川崎 寿彦 『イギリス文学史入門』 研究社,1986年.

2018-02-25 Sun

■ #3226. イギリス文学関連略年表 [literature][timeline][history]

年表シリーズ (cf. timeline) .今回は,イギリス文学史より略年表を示す.川崎による英文学史概説書の巻末に挙げられているものである (175--80) .イギリス史と日本史との関連付けもあり,眺めて楽しめる.

| 西暦 | イギリス(文学)関係 | 参考事項 |

|---|---|---|

| 410 | ローマの Britain 島支配終わる | |

| 1000 | (日)清少納言『枕草子』,紫式部『源氏物語』この頃起稿 | |

| 1066 | ノーマン征服.ウィリアム一世即位 (--1087) | |

| 1154 | プランタジネット朝始まる (--1399) | |

| 1167 | Oxford 大学の基礎成る | |

| 1313 | (イ)ダンテ『神曲』この頃,イタリア人文主義思潮起こる | |

| 1337 | 英仏百年戦争始まる (--1453) | |

| 1349 | (イ)ボッカチオ『デカメロン』 | |

| 1380 | Wyclif が聖書の翻訳を始める | |

| 1382 | Chaucer, Troilus and Criseyde (--1385. 出版 1484) | |

| 1387 | Chaucer, The Canterbury Tales 執筆開始(出版 1478) | |

| 1455 | ばら戦争 (--1485) | |

| 1469 | Malory, Le Morte d'Arthur (出版 1485) | |

| 1475 | W. Caxton, 最初の英語による印刷物出版 | |

| 1485 | ヘンリー七世即位 (--1509) | |

| 1492 | (ス)コロンブス,新大陸へ航海 | |

| 1513 | (イ)マキャベルリ『君主論』この頃成る | |

| 1516 | More, Utopia | |

| 1517 | ルターの宗教改革始まる | |

| 1519 | マゼランの世界周航 (--1522) | |

| 1534 | The Church of England (or Anglican Church) 成立し,England の宗教改革成る | |

| 1535 | Sir Thomas More (1478--) 処刑さる | |

| 1543 | (日)ポルトガル人,種子島に来る | |

| 1557 | England で the Stationers' Company (書籍出版業組合)誕生 | |

| 1558 | Elizabeth I 即位 (--1603) | |

| 1576 | 最初の常設公開劇場 The Theatre を建設 | |

| 1579 | Spenser, E., The Shepheardes Calendar | |

| 1587 | Scotland 女王 Mary 処刑さる | |

| 1588 | Drake, Hawkins ら,スペイン無敵艦隊 (The Armada) を破る | |

| 1589 | Spenser, E., The Faerie Queene, I?ス曵II | |

| 1593 | ペスト流行のためロンドンの劇場が2月から年末まで閉鎖 | (日)最初の木版活字本印刷される |

| 1595 | Shakespeare, Romeo and Juliet | |

| 1596 | Shakespeare, A Midsummer Night's Dream; Spenser, E., The Faerie Queene, IV?ス朷I | |

| 1597 | Shakespeare, The Merchant of Venice | |

| 1599 | グローブ劇場開場 | |

| 1600 | Shakespeare, As You Like It | |

| 1601 | Shakespeare, Hamlet | |

| 1603 | ジェイムス一世即位 (--1625) | |

| 1605 | Shakespeare, Othello | (ス)セルバンテス『ドン・キホーテ』 |

| 1606 | Shakespeare, King Lear; Macbeth | |

| 1618 | (ド)三十年戦争(宗教戦争) (--1648) | |

| 1620 | Pilgrim Fathers が Mayflower 号でアメリカに渡航 | |

| 1634 | Milton, Comus | |

| 1642 | 清教徒革命始まる | |

| 1649 | チャールズ一世処刑され,王制が廃止され,イギリスは「共和国にして自由国」となる (--1660) | |

| 1666 | ロンドンの大火 | |

| 1667 | Milton, Paradise Lost (初版10巻本) | |

| 1684 | Bunyan, The Pilgrim's Progress, Pt. ii (Pt. i は1678) | |

| 1687 | ニュートン,万有引力の法則を発表 | |

| 1688 | 名誉革命 (Glorious Revolution) 起こる | |

| 1702 | The Daily Courant 創刊(イギリス最初の日刊新聞) | |

| 1707 | England, Scotland を併合,Great Britain 成立 | |

| 1711 | Addison と Steele が The Spectator を創刊 | |

| 1714 | ジョージ一世即位 (--1727) ハノーヴァー朝始まる | |

| 1719 | Defoe, Robinson Crusoe | |

| 1721 | R. ウォールポールが組閣し,イギリス最初の首相となる | |

| 1724 | (日)近松門左衛門 (1635--)歿 | |

| 1726 | Swift, Gulliveris Travel | |

| 1731 | イギリス,公用語としてのラテン語全廃 | |

| 1739 | イギリスとスペインが開戦 | |

| 1740 | Richardson, Pamela | |

| 1742 | Fielding, Joseph Andreas | |

| 1748 | (仏)モンテスキュ『法の精神』 | |

| 1749 | Fielding, Tom Jones | |

| 1755 | Johnson の『英語辞典』成る | |

| 1756 | 英仏間に七年戦争始まる | |

| 1760 | Sterne, Tristram Shandy | |

| 1767 | この頃イギリス産業革命 | |

| 1774 | (日)杉田玄白『解体新書』;(ド)ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』 | |

| 1776 | アメリカ,独立宣言 | |

| 1789 | フランス革命起こる | |

| 1791 | The Observer 創刊 | |

| 1798 | Wordsworth & Coleridge, Lyrical Ballads | |

| 1801 | イギリスがアイルランドを併合,the Union of Great Britain and Ireland が成立 | |

| 1805 | Wordsworth, The Prelude | |

| 1807 | イギリスが奴隷売買を禁止 | |

| 1812 | Byron, Childe Harold's Pilgrimage;英米戦争始まる (--1814) | |

| 1813 | Austen, Pride and Prejudice | |

| 1817 | Byron, Manfred | (日)イギリス船,浦賀に来航 |

| 1819 | Keats, 'Ode to a Nightingale'; Scott, Ivanhoe | |

| 1820 | Shelley, Prometheus Unbound; 'To a Skylark' | |

| 1823 | Lamb, The Essays of Elia | |

| 1836 | Dickens, Pickwick Papers (出版は1837);イギリス経済恐慌始まる | |

| 1837 | Dickens, Oliver Twist;ヴィクトリア女王即位 (--1901) | |

| 1840 | イギリスが New Zealand を併合;アヘン戦争始まる (--42) | |

| 1847 | C. Brontë, Jane Eyre; E. Brontë, Wuthering Heights; Thackeray, Vanity Fair | |

| 1848 | マルクス=エンゲルス『共産党宣言』をロンドンで発表 | |

| 1849 | Dickens, David Copperfield | |

| 1850 | Tennyson, In Memoriam | |

| 1851 | ロンドンで万国博覧会開催 | |

| 1854 | クリミア戦争起きる (--1856);(日)ペリー,浦賀に来航.日米和親条約 | |

| 1856 | イギリス国王,インドを直轄 | 日本,英米修好通商条約締結 |

| 1859 | Darwin, On the Origin of Species; G. Eliot, Adam Bede | |

| 1865 | Carroll, Alice's Adventures in Wonderland | |

| 1868 | (日)明治と改元,江戸を東京と改める | |

| 1871 | G. Eliot, Middlemarch | (日)津田梅子らアメリカ留学 |

| 1872 | Butler, Erewhon | (日)福沢諭吉『学問のすすめ』 |

| 1877 | (日)東京大学創立 | |

| 1883 | Stevenson, Treasure Island | |

| 1891 | Hardy, Tess | |

| 1893 | Wilde, Salomé (仏語版,英訳版は1894) | |

| 1894 | Shaw, Arms and the Man; Kipling, The Jungle Book | 日清戦争 |

| 1895 | Wells, The Time Machine | |

| 1896 | アテネで近代オリンピック第一回大会 | |

| 1899 | ボーア戦争 (--1902) | |

| 1900 | Conrad, Lord Jim | (日)津田梅子,女子英学塾(津田塾大学)創立.夏目漱石,イギリス留学 |

| 1901 | ヴィクトリア女王歿.エドワード七世即位 | |

| 1902 | The Times Literary Supplement 創刊 | 日英同盟成立 |

| 1907 | (日)英語研究社(のち研究社)創業 | |

| 1909 | (日)坪内逍遙訳『ハムレット』(以後次々に翻訳) | |

| 1913 | Lawrence, Sons and Lovers | |

| 1914 | Joyce, Dubliners | 第一次世界大戦始まる (--18) |

| 1917 | ロシア革命 | |

| 1920 | 国際連盟成立 | |

| 1922 | T. S. Eliot, The Waste Land; Galsworthy, The Forsyte Saga; Joyce, Ulysses (パリで出版); Ireland 自由国,正式に成立 | |

| 1924 | Forster, A Passage to India | |

| 1925 | Woolf, Mrs. Dalloway | |

| 1927 | Woolf, To the Lighthouse | |

| 1928 | Lawrence, Lady Chatterley's Lover; Huxley, Brave New World | |

| 1929 | (日)日本英文学会結成 | |

| 1936 | エドワード八世,シンプソン夫人との結婚を選び王位放棄.ジョージ六世即位 (--52) | スペイン内乱 (--39) |

| 1937 | Ireland 自由国,国名をエール (Eire) と改める | |

| 1936 | Joyce, Finnegans Wake | 第二次世界大戦始まる |

| 1940 | Greene, The Power and Glory | |

| 1941 | 日本,米英に宣戦布告 | |

| 1945 | Orwell, Animal Farm | 第二次世界大戦終結 |

| 1948 | Greene, The Heart of the Matter | |

| 1949 | Orwell, Nineteen Eighty-Four; Eire 共和国,Ireland 共和国として独立 | |

| 1950 | (日)ロレンス著,伊藤整訳『チャタレー夫人の恋人』発禁 | |

| 1951 | 日米安保条約調印 | |

| 1952 | Beckett, En Attendant Godot(『ゴドーを待ちながら』);エリザベス二世即位宣言 | |

| 1954 | Golding, Lord of the Flies; Murdock, Under the Net | |

| 1956 | Osborne, Look Back in Anger | |

| 1957 | Braine, Room at the Top | |

| 1958 | Weaker, Chicken Soup with Barley | |

| 1959 | Sillitoe, The Loneliness of the Long-Distance Runner | |

| 1960 | Pinter, The Caretaker | 日米新安保条約成立 |

| 1963 | (日)実用英検始まる | |

| 1964 | オリンピック東京大会 | |

| 1965 | Pinter, The Homecoming | (日)大学生数百万人突破 |

| 1970 | 大阪で万国博覧会開催 | |

| 1971 | 貨幣制度を十進法に切り替え | |

| 1975 | ベトナム戦争終結 | |

| 1979 | サッチャー,イギリス初の女性首相となる | 東京サミット |

| 1980 | レーガン,アメリカ大統領に就任;オリンピックモスクワ大会 | |

| 1981 | チャールズ皇太子,ダイアナ・スペンサーと結婚 | |

| 1982 | ローマ法王が訪英,英国国教会と和解成る | |

| 1984 | T. Hughes, J. Betjeman のあとの桂冠詩人となる | オリンピックロサアンゼルス大会 |

・ 川崎 寿彦 『イギリス文学史入門』 研究社,1986年.

2018-01-30 Tue

■ #3200. 後期近代英語期の主要な出来事の年表 [timeline][history][lmode][chronology][world_englishes][linguistic_imperialism]

Algeo and Pyles の英語史年表シリーズのシメとなる第4弾は,後期近代英語期 (201--02) .著者たちのいう Late Modern English は,1800年以降の英語を指している.これより前の時代の年表は,「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1]),「#3196. 中英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-26-1]),「#3197. 初期近代英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-27-1]) を参照.

| 1805 | A victory over the French at the battle of Trafalgar established British naval supremacy. |

| 1806 | The British occupied Cape Colony in South Africa, preparing the way for the arrival in 1820 of a large number of British settlers. |

| 1828 | Noah Webster's American Dictionary of the English Language was published. |

| 1840 | In New Zealand, by the Treaty of Waitangi, native Maori ceded sovereignty to the British crown. |

| 1857 | A proposal at the Philological Society of London led to work that resulted in the New English Dictionary on Historical Principles (1928), reissued as the Oxford English Dictionary (1933). |

| 1858 | The Government of India Act transferred power from the East India Company to the crown, thus creating the British Raj in India. |

| 1861--5 | The American Civil War established the indissolubility of the Union and abolished slavery in America. |

| 1898 | The four-month Spanish-American War resulted in the United States becoming a world power with overseas possessions and thus a major participant in international politics. |

| 1906 | The first radio broadcast, leading in 1920 to the first American commercial radio station in Pittsburgh. |

| 1914--8 | World War I created an alliance between the United States and the United Kingdom. |

| 1922 | The British Broadcasting Company (after 1927, Corporation) was established and became a major conveyor of information in English around the world. |

| 1927 | The first motion picture with spoken dialog, The Jazz Singer, was released. |

| 1936 | The first high-definition television service was established by the BBC, to be followed by cable service in the early 1950s and satellite service in the early 1960s. |

| 1939--45 | World War II further solidified the British-American link. |

| 1945 | The charter of the United Nations was produced at San Francisco. |

| 1947 | British India was divided into India and Pakistan, and both became independent. |

| 1952 | The Secretariat building of the United Nations was constructed in Manhattan. |

| 1961 | The Merriam Webster's Third New International Dictionary was published. |

| 1983 | The Internet was created. |

| 1991 | The Union of Soviet Socialist Republics was dissolved, leaving the United States as the world's only superpower. |

| 1992 | The first Web browser for the World Wide Web was released. |

年表をざっと眺めるだけでも,この時期に英語が世界へ拡大していく様子がわかる.拡大といっても地理的な側面に限らない.話者人口という側面においても拡大したし,使用される状況や場面の範囲,すなわち機能的にも拡大した.Algeo and Pyles (201) の記述が的を射ている.

The history of English since 1800 has been a story of expansion---in geography, in speakers, and in the purposes for which English is used. Geographically, English has been spread around the world, first by British colonization and empire-building, and more recently by the prominence of America in world affairs. The number of its speakers has undergone a population explosion, not alone of native speakers but also of nonnative speakers of English as an additional language. And the uses to which English is put have ramified with the growth of science, technology, and commerce.

要するに,後期近代英語期は,地理,人口,機能という3面における同時的拡大の時代である.見方によれば,言語帝国主義への道をひた走っていたともいえる.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2018-01-27 Sat

■ #3197. 初期近代英語期の主要な出来事の年表 [timeline][history][emode][chronology][monarch][caxton][reformation][book_of_common_prayer][bible][renaissance][shakespeare][johnson]

Algeo and Pyles の英語史年表シリーズの第3弾は初期近代英語期 (153--55) .著者らは初期近代英語期を1500--1800年として区切っていることに注意.「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1]) と「#3196. 中英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-26-1]) も参照.

| 1476 | William Caxton brought printing to England, thus both serving and promoting a growing body of literate persons. Before that time, literacy was confined to the clergy and a handful of others. Within the next two centuries, most of the gentry and merchants became literate, as well as half the yeomen and some of the husbandmen. |

| 1485 | Henry Tudor ascended the throne, ending the civil strife called the War of the Roses and introducing 118 years of the Tudor dynasty, which oversaw vast changes in England. |

| 1497 | John Cabot went on a voyage of exploration for a Northwest Passage to China, in which he discovered Nova Scotia and so foreshadowed English territorial expansion overseas. |

| 1534 | The Act of Supremacy established Henry VIII as "Supreme Head of the Church of England," and thus officially put civil authority above Church authority in England. |

| 1549 | The first Book of Common Prayer was adopted and became an influence on English literary style. |

| 1558 | At the age of 25, Elizabeth I became queen of England and, as a woman with a Renaissance education and a skill for leadership, began a forty-five-year reign that promoted statecraft, literature, science, exploration, and commerce. |

| 1577--80 | Sir Francis Drake circumnavigated the globe, the first Englishman to do so, and participated in the defeat of the Spanish Armada in 1588, removing an obstacle to English expansion overseas. |

| 1590--1611 | William Shakespeare wrote the bulk of his plays, from Henry VI to The Tempest. |

| 1600 | The East India Company was chartered to promote trade with Asia, leading eventually to the establishment of the British Raj in India. |

| 1604 | Robert Cawdrey published the first English dictionary, A Table Alphabeticall. |

| 1607 | Jamestown, Virginia, was established as the first permanent English settlement in America. |

| 1611 | The Authorized or King James Version of the Bible was produced by a committee of scholars and became, with the Prayer Book and the works of Shakespeare, one of the major examples of and influences on English literary style. |

| 1619 | The first African slaves in North America arrived in Virginia. |

| 1642--48 | The English Civil War or Puritan Revolution overthrew the monarchy and resulted in the beheading of King Charles I in 1649 and the establishment of a military dictatorship called the Commonwealth and (under Oliver Cromwell) the Protectorate, which lasted until the Restoration of King Charles II in 1660. |

| 1660 | The Royal Society was founded as the first English organization devoted to the promotion of scientific knowledge and research. |

| 1670 | The Hudson's Bay Company was chartered for promoting trade and settlement in Canada. |

| ca. 1680 | The political parties---Whigs (named perhaps from a Scots term for 'horse drivers' but used for supporters of reform and parliamentary power) and Tories (named from an Irish term for 'outlaws' but used for supporters of conservatism and royal authority), both terms being originally contemptuous---became political forces, thus introducing party politics as a central factor in government. |

| 1688 | The Glorious Revolution was a bloodless coup in which members of Parliament invited the Dutch prince William of Orange and his wife, Mary (daughter of the reigning English king, James II), to assume the English throne, resulting in the establishment of Parliament's power over that of the monarchy. |

| 1702 | The first daily newspaper was published in London, followed by an extension of such publications throughout England and the expansion of the influence of the press in disseminating information and forming public opinion. |

| 1719 | Daniel Defoe published Robinson Crusoe, sometimes identified as the first modern novel in English, although the evolution of the genre was gradual and other works have a claim to that title. |

| 1755 | Samuels Johnson published his Dictionary of the English Language, a model of comprehensive dictionaries of English |

| 1775--83 | The American Revolution resulted in the foundation of the first independent nation of English speakers outside the British Isles. Large numbers of British loyalists left the former American colonies for Canada and Nova Scotia, introducing a large number of new English speakers there. |

| 1788 | The English first settled Australia near modern Sydney. |

初期近代英語期は,外面史的には英語の世界展開の種が蒔かれた時代であり,社会言語学的には種々の機能的な標準化が進んだ時代だったとまとめられるだろう.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2018-01-26 Fri

■ #3196. 中英語期の主要な出来事の年表 [timeline][me][history][chronology][norman_conquest][reestablishment_of_english][monarch][hundred_years_war][black_death][wycliffe][chaucer][caxton]

「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1]) に引き続き,中英語期の主要な出来事の年表を,Algeo and Pyles (123--24) に拠って示したい,

| 1066 | The Normans conquered England, replacing the native English nobility with Anglo-Normans and introducing Norman French as the language of government in England. |

| 1204 | King John lost Normandy to the French, beginning the loosening of ties between England and the Continent. |

| 1258 | King Henry III was forced by his barons to accept the Provisions of Oxford, which established a Privy Council to oversee the administration of the government, beginning the growth of the English constitution and parliament. |

| 1337 | The Hundred Years' War with France began and lasted until 1453, promoting English nationalism |

| 1348--50 | The Black Death killed an estimated one-third of England's population, and continued to plague the country for much of the rest of the century |

| 1362 | The Statute of Pleadings was enacted, requiring all court proceedings to be conducted in English. |

| 1381 | The Peasants' Revolt led by Wat Tyler was the first rebellion of working-class people against their exploitation; although it failed in most of its immediate aims, it marks the beginning of popular protest. |

| 1384 | John Wycliffe died, having promoted the first complete translation of scripture into the English language (the Wycliffite Bible). |

| 1400 | Geoffrey Chaucer died, having produced a highly influential body of English poetry. |

| 1476 | William Caxton, the first English printer, established his press at Westminster, thus beginning the widespread dissemination of English literature and the stabilization of the written standard. |

| 1485 | Henry Tudor became king of England, ending thirty years of civil strife and initiating the Tudor dynasty. |

中英語の外面史は,まさに英語の社会的地位の没落とその後の復権に特徴づけられていることがよくわかる.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2018-01-23 Tue

■ #3193. 古英語期の主要な出来事の年表 [timeline][oe][christianity][synod_of_whitby][history][chronology][monarch]

Algeo and Pyles (86--87) より,古英語期の主要な出来事の年表を示そう.

| 449 | Angles, Saxons, Jutes, and Frisians began to occupy Great Britain, thus changing its major population to English speakers and separating the early English language from its Continental relatives. |