2022-07-30 Sat

■ #4842. 英語は歴史の始まりからすでに混種言語だった? [variety][dialect][germanic][oe][jute][history][oe_dialect][anglo-saxon][dialect_contact][dialect_mixture]

1860年代に出版された Marsh による英語史講義録をパラパラめくっている.Marsh によれば,アングロサクソン語,すなわち古英語は,大陸からブリテン島に持ち込まれた諸方言の混合体であり,その意味においてブリテン島に "aboriginal" な言語とは言えないものの "indigenous" な言語ではあると述べている.言語としては混合体ならではの "diversity" を示し,"obscure", "confused", "imperfect", "anomalous", "irregular" であるという.以下,関連する箇所を引用する.

§15. It has been already shown that the Anglo-Saxon conquerors consisted of several tribes. The border land of the Scandinavian and Teutonic races, whence the Anglo-Saxon invaders emigrated, has always been remarkable for the number of its local dialects. The Friesian, which bears a closer resemblance than any other linguistic group to the English, differs so much in different localities, that the dialects of Friesian parishes, separated only by a narrow arm of the sea, are often quite unintelligible to the inhabitants of each other. Moreover, the Anglo-Saxon language itself supplies internal evidence that there was a great commingling of nations in the invaders of our island. This language, in its obscure etymology, its confused and imperfect inflexions, and its anomalous and irregular syntax, appears to me to furnish abundant proof of a diversity, not of a unity, of origin. It has not what is considered the distinctive character of a modern, so much as of a mixed and ill-assimilated speech, and its relations to the various ingredients of which it is composed are just those of the present English to its own heterogeneous sources. It borrowed roots, and dropped endings, appropriated syntactical combinations without the inflexions which made them logical, and had not yet acquired a consistent and harmonious structure when the Norman conquest arrested its development, and imposed upon it, or, perhaps we should say, gave a new stimulus to, the tendencies which have resulted in the formation of modern English. There is no proof that Anglo-Saxon was ever spoken anywhere but on the soil of Great Britain; for the 'Heliand,' and other remains of old Saxon, are not Anglo-Saxon, and I think it must be regarded, not as a language which the colonists, or any of them, brought with them from the Continent, but as a new speech resulting from the fusion of many separate elements. It is, therefore, indigenous, if not aboriginal, and as exclusively local and national in its character as English itself.

古英語の生成に関する Marsh のこの洞察は優れていると思う.しかし,評価するにあたり,この講義録がイギリス帝国の絶頂期に出版されたという時代背景は念頭に置いておくべきだろう.引用の最後にある "exclusively local and national in its character as English itself" も,その文脈で解釈する必要があるように思われる.

古英語の生成については「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#2868. いかにして古英語諸方言が生まれたか」 ([2017-03-04-1]),「#4439. 古英語は混合方言として始まった?」 ([2021-06-22-1]) の記事も参照.

・ Marsh, George Perkins. Lectures on the English Language: Edited with Additional Lectures and Notes. Ed. William Smith. 4th ed. London: John Murray, 1866. Rpt. HardPress, 2012.

2022-07-20 Wed

■ #4832. 『起源でたどる日常英語表現事典』より「英語が世界で広く用いられるようになった理由」? [history][sobokunagimon][elf]

先日「#4826. 『起源でたどる日常英語表現事典』の目次」 ([2022-07-14-1]) で紹介した事典の「プロローグ」 (1--8) には,英語史の概略が記述されている.「英語の誕生以前」「英語の誕生」「古英語の時代」「中期英語の時代」「近代英語の時代」「印欧祖語とゲルマン祖語」「ラテン語とロマンス諸語」という見出しで端的に英語史が描かれている.

プロローグの最初では,重要な素朴な疑問「英語が世界で広く用いられるようになった理由」への言及がある.以下に引用する.

英語がこのように世界で広く用いられるようになった理由はいろいろとあげられていますが,次の3点にまとめることが可能です.

1. 英国の貿易政策と文化政策

2. 超大国としての米国の興隆

3. 英語自体の柔軟性と混種性

英語は,英国による植民地政策の結果による貿易用の商用語として世界に広がっていき,各地にある英領植民地での公用語また教育用語となりました.植民地が独立した後にもその有益性から,現地において異なる言語を話す異民族を結ぶ「つなぎ言葉」として多くの国々で使用され続けています.次の政治・経済・軍事大国としての米国の興隆ですが,米国発祥の映画・音楽・スポーツ・インターネット・パソコン・iPhone などが英語の国際的普及に及ぼした影響は大きいものでした.また,英語自体が持つ特徴,すなわち名詞の性・数・格や動詞の時制・法などが,他の言語に比較して簡単であり,学習が容易である点も無視できません.

英語の世界化を巡る日本での言説としては比較的よく見られる「順当な」理由3点のように思われる.しかし,特に第1点と第3点について私は安易に同意できない.

1点目については「政策」という柔らかい表現により,英国と英語の帝国主義的な側面を覆い隠している点が気になる.というのは,英語はそれほど「きれい」なやり方で世界語に発展してきたわけではないからである.英国の政策として成功してきたということは確かに事実だが,この表現ではあまりに英語贔屓のように思われるのである.補足説明でも「有益性」に触れているにとどまり,英語拡大の負の側面には一切触れていない.

2点目については,特に異論はない.

3点目にはおおいに問題を感じる.英語には,見方によって確かに「柔軟性」と「混種性」があるといえるのかもしれない.しかし,それゆえに「英語が世界で広く用いられるようになった」と結論するためには,客観的な根拠や本格的な議論が必要である.しかし,それはここでも,そして一般的にも,ほとんどなされていないのだ.つまり,3点目はあくまで印象論な「理由」にとどまるように思われる.

また,補足説明において「名詞の性・数・格や動詞の時制・法などが,他の言語に比較して簡単であり,学習が容易である」とあるが,これに対しては様々に反論できる.まず,名詞や動詞の形態論について「他の言語に比較して簡単」というときの「他の言語」は,おそらく同事典の趣旨からするとラテン語,ドイツ語,フランス語などの「他の印欧諸語」を念頭に置いているかと思われるが,もしそうだとするならば「他の言語」では言葉足らずだろう.世界には約7千の言語があるのだ.

次に,仮に議論のために上記の議論を受け入れるとしても,「名詞の性・数・格」が比較的簡単であるという指摘については,英語の「数」が「他の言語」よりも複雑であった/複雑であると主張できる理由はない.想定されているとおぼしきいずれの言語においても,数カテゴリーとしては「単数」と「複数」の2種類が区別されるにとどまる(ただし,歴史的な「両数」については考慮されていないという前提).あるいは,性・数・格をひっくるめた三位一体が比較的簡単だということだろうか.

さらに,この点を認めるとしても(少なくとも性と格を個別に見れば「比較的簡単」ではあるとは言えそうだ),名詞や動詞の形態論が比較的簡単だからといって,統語論や語用論など,それ以外の幾多の言語項目を考慮に入れずに,英語の言語体系が全体として比較的簡単であると主張できるかどうかは,おおいに疑問である.少なくとも私個人にとって(そして,おそらく多くの日本の学習者にとって)英語は他の多くの言語と比べても「学習が容易」な言語では決してないように思われる(それこそ印象論だと言われれば,確かにその通りではあるが).言語の難易度が客観的に定めがたいことはよく知られている (cf. 「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]),「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]),「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#2820. 言語の難しさについて」 ([2017-01-15-1]),「#4165. 言語の複雑さについて再考」 ([2020-09-21-1])).

以上の議論より,私は上記の3点(特に1点目と3点目)は「英語が世界で広く用いられるようになった理由」ではなく「英語の世界的覇権を容認・擁護する理由」なのではないかと考える.

・ 亀田 尚己・中道 キャサリン 『起源でたどる日常英語表現事典』 丸善出版,2021年.

2022-07-18 Mon

■ #4830. 19世紀イギリスの植物園・動物園趣味と帝国主義 [history][linguistic_imperialism]

一昨日の記事「#4828. 「長い18世紀」に対フランスを軸に形成された「イギリス国民」のアイデンティティ」 ([2022-07-16-1]) および昨日の記事「#4829. 19世紀イギリス「白人の責務」から「英語帝国主義」へ」 ([2022-07-17-1]) に続き池上俊一(著)『王様でたどるイギリス史』を参照して,イギリス・英語帝国主義批評について考えている.

19世紀に急成長を遂げたイギリスが動物園や水族館の設立・運営に力を入れたことと,19世紀後半より OED のような大型の文献学的辞書が編纂されたことには共通項がある.いずれも部分的には帝国主義の申し子である,ということだ.

ここにもう1つ植物園という存在も加えてしかるべきだろう.動物園と同じく植物園もまた,イギリス帝国が威信をかけて設立・運営した国威発揚の道具だった.植物園・動物園趣味について,池上 (140--42) を引用したい.

プラント・ハンターの活躍

もうひとつ,王室庭園をはじめ貴族の庭園は,植物学,植物蒐集のセンターになっていたことも重要です.王立キュー植物園を代表とする植物園には,植民地で手に入れた珍しい植物が標本として集められたのです.王室庭園や貴族庭園の庭師出身の「プラント・ハンター」たちは,当初は薬用植物,香辛料,食用など役に立つ植物を世界狭しと駆け回って必死で集めていたのですが,やがて珍しくて美しい未知の植物を蒐集するようになりました.彼らはその後園芸商となって栽培園を経営し,珍しい植物を得るようになり,その商売は一八世紀後半にもっとも繁栄しました.一九世紀に入るといくつもの園芸協会が設立され,園芸知識の交換・普及や逸品の展示会が開催され,園芸雑誌,植物学雑誌も発刊されました.

イギリスの植物蒐集の歴史においてもっとも重要な人物は,ジョーゼフ・バンクス(一七四三~一八二〇年)です.彼が王立キュー植物園の経営を司り,プラント・ハンターを世界に派遣して植物を集め,キュー植物園を植物情報の集中するセンターにしたからです.バンクスの植物蒐集には国王ジョージ三世も理解があり,後押ししてくれました.植物学界,園芸界,造園界がこうした新しい植物の流入によって発展したことは,言うまでもありません.

バンクスや国王が世界中の植物をイギリスの植物園に集中させることに熱意を示した裏には,イギリス(王)こそが世界を支配し,世界をくまなく監視し情報を集積しているのだ,というメッセージも密かに含まれていたはずです.

偉業の象徴,動物園

植物園とともに王室との関連が深い「動物園」についても,ここで触れておきましょう.

大英帝国の拡張に努める過程で,植物標本だけでなく野生動物も捕獲してもち帰られ,飼育・研究されるようになりました.これも,イギリスが遠隔の地を支配すること,その商業・経済圏がアジアにまで広がっていることを象徴していました.

中世から王立動物園はありましたが,一七世紀後半になると,異国の動物がつぎつぎと運び込まれて王の偉業の象徴となっていきました.動物園の人気動物はそれぞれが生まれた土地を表象し,世界に広がるイギリスの覇権をまざまざと見せ,祖国への奉仕観念を喚起したのです.

王立公園であるリージェンツ・パークの動物園(現在のロンドン・ズー)は一八二八年に開園し,大成功を収めました.後のヴィクトリア女王やエドワード七世も「熱帯の諸国の王侯からもたらされたライオン,シマウマ,トラ,ヒョウなどを収容した動物園は,英国の国際的地位,ひいては英王室の地位を象徴する」という考えを持っていたようです.

同趣旨で,当時のイギリスでは,世界中から(動植物ならぬ)言葉を集め(動植物園ならぬ)辞書を編纂するという事業への関心も芽生えた.この成果が OED であるといっても過言ではない.この辺りの関わりについては,以下の記事を参照されたい.

・ 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1])

・ 「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1])

・ 「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])

・ 「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1])

・ 「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1])

・ 「#3851. 帝国主義,動物園,辞書」 ([2019-11-12-1])

・ 「#4131. イギリスの世界帝国化の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-18-1])

19世紀イギリスの植物園への思い入れと関連して,現代イギリス人の典型的な趣味ともされる園芸(ガーデニング)のルーツも同時期に求められることに注意したい.この穏やかな趣味が現代英語の世界覇権と関係していると聞けば,多くの人は耳を疑うかもしれない.

・ 池上 俊一 『王様でたどるイギリス史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2017年.

2022-07-17 Sun

■ #4829. 19世紀イギリス「白人の責務」から「英語帝国主義」へ [history][linguistic_imperialism]

昨日の記事「#4828. 「長い18世紀」に対フランスを軸に形成された「イギリス国民」のアイデンティティ」 ([2022-07-16-1]) に引き続き,池上俊一(著)『王様でたどるイギリス史』を参照して,19世紀のイギリスに現われた新しい言説について考える.

イギリスは長い18世紀の後にフランスに対して勝利を収め,覇権国家として栄光の道を進むことになった.世界中を文明に浴させるのがイギリスの責務であり,そのための媒介言語として重要なのが英語なのである,という理論武装をした.池上 (185--86) を引用する.

フランスのナポレオンが一八一五年に最終的に敗北してからは,もはやイギリスは敵なしで,実際,大きな戦争に負けたことはありません.それが「自分たちは世界に冠たる大英帝国を築くべく嘉されている」との意識をもたらしたのでしょう.

産業革命を経て「世界の工場」になったイギリスですが,アメリカやドイツがしだいに競合するようになり,一八七〇年代中葉から約二〇年間は大不況に見舞われます.国内市場が小さかったのも難点で,一八七四年の選挙で保守党ディズレーリが自由党グラッドストーンに勝利して第二次政権を形成すると,ヴィクトリア女王の篤い信頼のもと,帝国主義に邁進していきます.経済的利益を得ながら,国民に満足を与える国家的威信の発揚をしようとしたのです.

もちろん帝国主義的支配には後ろめたさもありましたが,「白人の責務」を掲げて,正当化していきました.それは「先進国イギリスは未開で劣った有色人種を指導・後見して文明化する義務がある」とするもので,黒人や黄色人種は白人に服するのが当然とされました.「自由と文明の使者たるイギリス人の言葉,物品,習慣,技術,産業で世界を満ちあふれさせることこそ,優良なる民族が神から授かった召命であり,帝国中にユニオン・フラッグを翻させる行いには自由・公正・正義の美徳がある」とされたのです.

これは首相のパーマストンやディズレーリ,あるいはケープ植民地首相でダイヤモンド業者のセシル・ローズらの考え方で,それにヴィクトリア女王も同調したのです.

いわゆる英語帝国主義も,この文脈で理解できます.すでにヘンリ八世が,ウェールズ,アイルランド,スコットランドに英語を公用語として強要する施策を試みていましたが,一九世紀にはインド,アフリカなど世界に広がる植民地に「卓越した言語」としての英語を押しつけ,イギリス的な価値観を内面化させようと教育システムを整え,さらには法廷での英語使用や公職者の英語の知識習得を義務化していきました.

大英帝国における国王の忠実なる臣民は,文芸や科学とは縁もゆかりもない現地語など棄てて英語を使うのが自分たちのためでもあるのだ……という議論です.

現在,英語が世界で広く通用する言語となっている基盤には,上記の通り,19世紀イギリスの帝国主義的イデオロギーがあったのである.この事実を押さえずして,現在そして未来の英語のあり方について有意義に議論することは決してできないだろう.言語は,単なる人間どうしのコミュニケーション手段にとどまらない.それは,良くも悪くも人間社会におけるパワーゲームのための武器なのである.

・ 池上 俊一 『王様でたどるイギリス史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2017年.

2022-07-16 Sat

■ #4828. 「長い18世紀」に対フランスを軸に形成された「イギリス国民」のアイデンティティ [history][french][review][hundred_years_war]

ジュニア向けの新書をよく読む.一流の研究者が分野のエッセンスを示してくれることが多く,学びの効率がよいからである.その分野が,自分にとって入門の分野であれ,ある程度馴染みの分野であれ,気づきが多い.池上俊一(著)『王様でたどるイギリス史』もそのような一冊である.

同書ではイギリス史のエッセンスが多々示されているが,なかでも近代的な「イギリス国民」のアイデンティティが形成された時期と経緯についての1節が印象に残っている.pp. 125--26 より引用する.

「イギリス国民」の形成

リンダ・コリーという現代イギリスの歴史家は,一七〇七年のイングランドとウェールズへのスコットランド合併を定めた合同法からヴィクトリア時代が正式に始まる一八三七年までの歴史を扱い,この時期に「イギリス国民」のアイデンティティが形成されたと述べています.

そしてこの国民意識の形成は,何よりフランスとの間で約一三〇年もの間,断続的かつ熾烈な戦争(スペイン継承戦争,オーストリア継承戦争,七年戦争,ナポレオン戦争その他)に代表される,根深い敵対感情に負っているとしています.

つまりフランスとの対立がイギリス人の国民意識を創るとともに,イングランド銀行,効率的で全国的な財務システムおよび巨大軍事機構を創ったとも述べ,さらにこのフランスとの敵対が同時にプロテスタント対カトリックの宗教戦争でもあり,単に政治家や帰属の問題ではなく,大衆の同意を得て彼らの積極的協力で危機に対処するしかなくなったことが,この時期にグレートブリテンの住民が一つの「国民」となった根本的要因だ,としています.

文化的にも民族的にも不均質,いつも不安定で揺れ動いていたアイデンティティが,やっと「世界最強のカトリック国に対抗して,生き残りをかけて戦っているプロテスタントとして自己規定した」のです.これはより長いタイムスパンで考えるといささか相対化しなくてはならないかもしれませんが,この時期の仇敵がフランスであり,近代イギリス文化・社会が,反フランス文化・社会というフランスの陰画にほかならなかったというのは,その通りでしょう.以後イギリスは,フランスと対峙しつつ植民地戦争に勝利し,一九世紀には「パックス・ブリタニカ」(イギリス支配による平和),大英帝国を築いていきます.

国民と言語を軽々に比較することはできないが,イギリス国民のアイデンティティのみならず,近現代英語の社会的位置づけもまた「長い18世紀」にフランス(語)との対決と勝利を通じて決定されてきたとみることも可能かもしれない.

この長い18世紀の英仏対立は「第2次百年戦争」と呼ばれることもあるが,歴史的には3--4世紀ほど前の中世末期の「第1次百年戦争」 (hundred_years_war) の尾を引いていることは間違いない.そして,英語とフランス語の交流と対立の歴史も,同じように中世後期にさかのぼる.英語が反フランス語というフランス語の陰画であるという見方も一考する価値がありそうだ.

・ 池上 俊一 『王様でたどるイギリス史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2017年.

2022-06-10 Fri

■ #4792. ヨーロッパの特質 [review][history]

「#4698. 池上俊一(著)『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』より「ゲルマンの習俗」について」 ([2022-03-08-1]) でも紹介した,岩波ジュニア新書からの池上著より.池上 (vii--viii) は「まえがき」においてヨーロッパの特質を,次のように指摘している.

ヨーロッパは地理的に画定された地域ではありませんし,ヨーロッパ人種やヨーロッパ語があるわけでもありません.ヨーロッパとは,ひとつの国家でもなければ,EU(欧州連合)のような政治的形成体でもなく,各時代において,それ以前の時代から遺贈された諸要素を使って,そのつど創られていく現在進行中の構成体であり統一体です.主導しているのは「文化」だと言えますが,その「文化」は,もちろん政治,経済,社会,宗教などと切り離せないものです.

本書では,ヨーロッパ諸国の共通性に力点がおかれます.しかしその共通性の背後にひかえる多様性が生み出す力学にも着目し,中小諸国や辺境の動向,非ヨーロッパ世界との関係にも注目するつもりです.なぜならヨーロッパの共通性は,多様性があってはじめて生きる体のもの,ヨーロッパ文化の豊かさ,普遍性は,それを時代ごとに交替で旗手として先頭に立って担う複数の文化,国民性にあるのであり,それらが対立しつつ連帯することによってこそ活力が生まれるからです.のっぺりと平準化されたヨーロッパには,魂がないと言ってよいと思うのです.歴史の進行を見れば明らかですが,ヨーロッパは中世における誕生から二〇世紀半ばまで,分裂と対立のくり返される衝突のなか以外には存在しなかったのです.

ヨーロッパの大きな鳥瞰図として,核心を突いており,とても分かりやすい構図である.歴史では,このようなマクロな鷲づかみこそがますます必要になってきていると感じる.

英語史も然り.詳細を知ったるその道の専門家が,歴史を大づかみして提示していくことの意義を考えさせてくれる.

・ 池上 俊一 『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2021年.

2022-05-24 Tue

■ #4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります [asacul][notice][history][link][world_englishes][variety]

来たる6月11日(土)の 15:30--18:45 の初回を皮切りに,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」と題するシリーズ講座が始まります.全4回のシリーズで,今をときめく「世界英語」 (world_englishes) をテーマに英語史の観点からお話ししていく予定です.

ご関心のある方は,ぜひご参加ください.講座紹介および参加お申し込みはこちらからどうぞ.対面のほかオンラインでの参加も選べます.また,1週間のレコーディング限定配信も予定されていますので,都合のよい方法でご参加いただけます.

シリーズ全体の概要を以下に転記しておきます.

言うまでもなく英語は現代世界において最も有力な言語です.しかし,英語の世界的拡大の結果,通常私たちが学んでいる「標準英語」以外にも様々な英語が発達しており,近年はその総体を世界英語 (World Englishes) と呼ぶことが増えてきました.

この全4回のシリーズでは,世界英語とは何か,英語はいかにしてここまで拡大したのか,英語の方言の起源はどこにあるのか,そして今後の英語はどうなっていくのかといった問題に英語の歴史という視点から迫ります.

全4回のタイトル(予定)は以下の通りです.

・ 第1回 世界英語入門(6月11日)

・ 第2回 いかにして英語は拡大したのか(8月6日)

・ 第3回 英米の英語方言(未定)

・ 第4回 21世紀の英語のゆくえ(未定)

初回となる「世界英語入門」でお話しする内容はおよそ次の通りとなる見込みです.

通常私たちが学んでいる「標準英語」は英米英語を基盤としていますが,現在世界中で用いられている英語はインド英語,ナイジェリア英語,ジャマイカ英語などと実に多様です.近年,これらは「世界英語」(英語では複数形の "World Englishes")として呼ばれることも多くなってきました.本講義では,この「世界英語」現象とは何なのかを導入するとともに,なぜ,どのようにこの現象が生じているのかについて,主に英語の歴史の観点から議論します.

本シリーズの案内は,hellog の姉妹版・音声版の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 でも配信していますので,ぜひそちらもお聴きください.

世界英語と関連して,以下の hellog 記事,heldio 放送もどうぞ.

・ hellog 「#4558. 英語史と世界英語」 ([2021-10-19-1])

・ hellog 「#4730. World Englishes の学び始めに何冊か本を紹介」 ([2022-04-09-1])

・ heldio 「#141. 対談 英語史 X 国際英語」(khelf(慶應英語史フォーラム)顧問である泉類尚貴氏との対談)

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」

・ heldio 「#314. 唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」

皆様の本シリーズへの参加をお待ちしています!

2022-03-26 Sat

■ #4716. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」を終えました --- これにて本当にシリーズ終了 [asacul][notice][history][link][slide][lexicology]

3月19日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて標題のお話しをさせていただきました.2年半ほど前より12回に渡る「英語の歴史と語源」シリーズを開講してきましたが,そのダイジェストとして番外編ではありますが第13回を開いた次第です.これで本当にシリーズ終了となります(シリーズ全体については「#4702. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」のご案内」 ([2022-03-12-1]) をご覧ください).第13回の番外編も前回に続き対面・オンラインのハイブリッド形式で行ないましたが,合わせて多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.

ダイジェストとは言いながらも,実際には新しい話題も少なからず加えましたので,ある程度独立した内容となっていたかと思います.とりわけ英語と日本語の語彙史の比較などは,シリーズ中では簡単に触れることはあっても詳しくは取り上げてきませんでしたので,今回の機会を借りて注目することができました.

今回の講座で用いたスライドをこちらに公開します.以下はスライドの各ページへのリンクです.

1. 英語の歴史と語源・13「英語語彙の歴史 ? ダイジェスト英語の歴史と語源」

2. 「英語語彙の歴史 ? ダイジェスト英語の歴史と語源」

3. 目次

4. 1. はじめに ? 英語語彙史の概要

5. 過去12回の「英語の歴史と語源」シリーズ

6. 2. 英語語彙の規模と種類の豊富さ

7. 語源で世界一周

8. 3. 日英語彙史比較

9. 4. 印欧語族

10. 5. 英語語彙史の詳細

11. 6. 現代の英語語彙にみられる歴史の遺産

12. 7. 現代英語の新語形成

13. 8. 英語の人名の歴史

14. 9. 英語語彙史から考える語彙拡充の功罪

15. 「インク壺語」の大量借用

16. 大量借用への反応

17. インク壺語,チンプン漢語,カタカナ語の対照言語史

18. 10. おわりに

19. 参考文献

長きにわたってシリーズにご参加いただいた方々には感謝いたします.ありがとうございました.

今後は新シリーズとして4回にわたり「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」を開講する予定です.初回は少し先の6月11日(土)となりますが,案内はすでにこちらに出ていますので関心のある方はご参照ください.今後ともよろしくお願いいたします.

2022-03-22 Tue

■ #4712. 英語地名研究の意義 [onomastics][geography][toponymy][anglo-saxon][oe][old_norse][history][personal_name]

地名に関する言語研究は toponymy (地名学)の各記事で取り上げてきた.地名は人名と合わせて固有名詞の双璧をなすが,これらは言語学的には特異な振る舞いを示す(cf. 「#4249. 固有名詞(学)とその特徴」 ([2020-12-14-1]),「#4538. 固有名の地位」 ([2021-09-29-1])).

英語地名はそれだけで独自の研究領域を構成するが,その研究上の意義は思いのほか広く,予想される通り英語史にも大きなインパクトを与え得る.もちろん英語史の領域にとどまるわけでもない.Ekwall (xxix-xxxiv) より,地名研究の意義6点を指摘しよう.

1. Place-names embody important material for the history of England. (例えば,イングランドのスカンディナヴィア系の地名は,スカンディナヴィア系植民地に関する重要な情報を与えてくれる.)

2. Place names have something to tell us about Anglo-Saxon religion and belief before the conversion to Christianity. (例えば,Wedenesbury という地名は Wōden 信仰についてなにがしかを物語っている.)

3. Some place-names indicate familiarity with old heroic sagas in various parts of England. (例えば,『ベオウルフ』にちなむ Grendels mere 参照.)

4. Place-names give important information on antiquities. (例えば,Stratford という地名はローマン・ブリテン時代の道 stræt を表わす.)

5. Place-names give information on early institutions, social conditions, and the like. (例えば,Kingston という地名は,王領地であったことを示唆する.)

6. Place-names are of great value for linguistic study.

(a) They frequently contain personal names, and are therefore a source of first-rate importance for our knowledge of the Anglo-Saxon personal nomenclature. (例えば,Godalming という地名の背後には Godhelm という人名が想定される.)

(b) Place-names contain many old words not otherwise recorded. They show that Old Englsih preserved several words found in other Germanic languages, but not found in Old English literature. (例えば,Doiley という地名は,古英語では一般的に文証されていない diger "thick" の存在を示唆する.)

(c) Place-names often afford far earlier references for words than those found in literature. (例えば,dimple という語は OED によると1400年頃に初出するとされるが「くぼ地」を意味する地名要素としては1205年頃に現われる.)

(d) the value of place-names for the history of English sounds. (例えば,Stratford と Stretford の母音の違いにより,サクソン系かアングル系かが区別される.)

英語地名は独立した研究領域を構成しており,なかなか入り込みにくいところがあるが,以上のように英語史にとっても重要な分野であることが分かるだろう.

・ Ekwall, Bror Oscar Eilert. The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1960. 1st ed. 1936.

2022-03-12 Sat

■ #4702. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」のご案内 [asacul][notice][history][link]

2年半ほど前に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源」と題するシリーズ講座を開始しました.全12回の講座は,おかげさまをもちまして昨年10月23日(土)をもって終了いたしました.

さて,このたび上記シリーズのダイジェスト版となる単発講座「英語語彙の歴史」を開講することになりました.来週3月19日(土)15:30--18:45に開講予定です.新宿教室での対面のほか,オンラインも組み合わせた形式で開講しますので,空間に制限されずに参加いただけます.ご関心のある方はこちらよりご予約ください.ダイジェスト版とはいえ独立した1つの講座です.趣旨は以下の通りとなります.

英語の語彙は世界一の規模を誇りますが,語源の観点からみても種類が実に豊富です.英語の語彙が規模・種類において豊かであることは,英語がたどってきた歴史,とりわけ多くの言語と交流してきた歴史と密接に関係しています.本講座では,日本語の語彙史とも比較対照させながら,英語の語彙史を通覧します.2019年から2021年にかけて全12回にわたって開講してきたシリーズ「英語の歴史と語源」の総括としても是非どうぞ.

なお,過去12回のシリーズの各回については本ブログでも取り上げてきました.以下をご参照ください.

・ 「#3731. 講座「英語の歴史と語源」の第1回「インドヨーロッパ祖語の故郷」を終えました」 ([2019-07-15-1])

・ 「#3757. 講座「英語の歴史と語源」の第2回「ケルトの島」を終えました」 ([2019-08-10-1])

・ 「#3792. 講座「英語の歴史と語源」の第3回「ローマ帝国の植民地」を終えました」 ([2019-09-14-1])

・ 「#3832. 講座「英語の歴史と語源」の第4回「ゲルマン民族の大移動」を終えました」 ([2019-10-24-1])

・ 「#3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました」 ([2019-11-06-1])

・ 「#3988. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」を終えました」 ([2020-03-28-1])

・ 「#4180. 講座「英語の歴史と語源」の第7回「ノルマン征服とノルマン王朝」を終えました」 ([2020-10-06-1])

・ 「#4266. 講座「英語の歴史と語源」の第8回「ジョン失地王とマグナカルタ」を終えました」 ([2020-12-31-1])

・ 「#4347. 講座「英語の歴史と語源」の第9回「百年戦争と黒死病」を終えました」 ([2021-03-22-1])

・ 「#4423. 講座「英語の歴史と語源」の第10回「大航海時代と活版印刷術」を終えました」 ([2021-06-06-1])

・ 「#4485. 講座「英語の歴史と語源」の第11回「ルネサンスと宗教改革」を終えました」 ([2021-08-07-1])

・ 「#4568. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」を終えました --- これにてシリーズ終了」 ([2021-10-29-1])

どうぞよろしくお願いいたします.

2022-03-08 Tue

■ #4698. 池上俊一(著)『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』より「ゲルマンの習俗」について [review][history][germanic]

西洋中世史家の池上俊一氏による『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』(岩波ジュニア新書)を読んでいる.専門家がかみ砕いて書いたジュニア向け本は良いものが多いが,本書もヨーロッパの本質を分かりやすくえぐっている.

著者は「文化としてのヨーロッパ」という捉え方をしており,10世紀末から12世紀前半にかけて成立したそのヨーロッパの構成要素は「ギリシャ・ローマの知」「キリスト教の霊性」「ゲルマンの習俗」「ケルトの夢想」の4点であると主張する (212--13) .

英語史との関わりでは,とりわけ「ゲルマンの習俗」の立ち位置に興味がわいてくる.文化としてのヨーロッパのなかで果たしてきた「ゲルマン」の役割は何か.これについて,池上 (40--42) より引用したい.

ここで,習俗や技芸について,ゲルマン人が何を「ヨーロッパ」に伝えたのかについても考えてみましょう.ヨーロッパの人々の大半がキリスト教に改宗するようになるのは,四世紀以来の布教家の努力の賜物でした.しかしそれで住民たちのそれまでの信仰のあり方や心性が一変したわけではありません.異教的習俗・信仰と,それを否認する教会当局との長い長い争い,つばぜり合いが,その後もずっと続くのです.

ゲルマン人たちは,自然を崇拝し,多神教を信じていました.彼らは,キリスト教に改宗してからも,じつは旧来の信心を守っており,いわば表面のメッキがかわっただけだったのです.聖人崇敬や聖遺物崇敬は,異教時代の大樹や巨石・泉信仰,それら自然物に宿る神々への帰依を,聖母マリアや他の聖人たちへの崇敬に置きかえたものでしたし,現にそうした樹木や巨石,泉などを破壊・除去した跡地に,教会が建てられたのです.また,キリスト教会暦,聖人暦などの暦も,異教の祭儀の時を置きかえたものでした.たとえばキリスト生誕を祝うクリスマスは,実はローマの「不敗の太陽」の祭儀の日の置きかえでした.

キリスト教会が,ゲルマン人の習俗でなにより問題視したのは,福音(キリストの教え)に背馳する迷信行為でした.それは後に「贖罪規定書」というジャンルの作品にまとめて規定されることになりますが,自然物への願かけ・呪い・占いや,神の全能を損なうような行為が非難され罰せられました.

しかしこれは,消えることのないマグマのように近代初頭まで地下にわだかまり,ときにおどろくような形で噴出します.〔中略〕「異端」や「魔女」はその典型ですが,多くは民俗伝統として,ふるまいや民話・迷信となって農村社会に残っていきます.

ほかに,直接キリスト教に背馳するものではない,ゲルマン由来の要素もありました.家族・氏族・部族のしくみや習俗は,とくに貴族社会・騎士社会のベースになっていった点で重要です.ゲルマン人たちの紛争解決法としての復讐行為や,ジッペの間での戦い・フェーデ(後述,一族の義務たる血讐)は,中世の半ば以降にも残りましたし,その背景にあるジッペの名誉観念も中世の貴族・騎士たちに伝わりました.王・首長の統率下に一般自由人男子が入り,さまざまな贈与を受け保護されるかわりに,主君に忠誠を誓い彼のために戦うという「従士制」は,中世の封建的主従関係の柱として使われます.

ようするに「ギリシャ・ローマの理知」とならんで「ゲルマンの習俗」も,その後,中世におけるヨーロッパの形成因となっていったわけです.

工芸品をはじめとする技術や耕作・冶金・乗馬・武器のあつかいなどの実践的な知識も彼らはもたらしました.そしてそれら以上に,「言語」が重要な寄与でした.ローマの共通語ラテン語にゲルマン諸語が混ざって,ヨーロッパの各国語ができあがっていくのですから.

引用の最後の部分に言語の話題が出てくる.もちろん英語も「ヨーロッパの各国語」の1つであり,まさに中英語期以降,ゲルマン語的要素とラテン語的要素の混交が激しく起こっていくことになったのである.

・ 池上 俊一 『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2021年.

2021-12-02 Thu

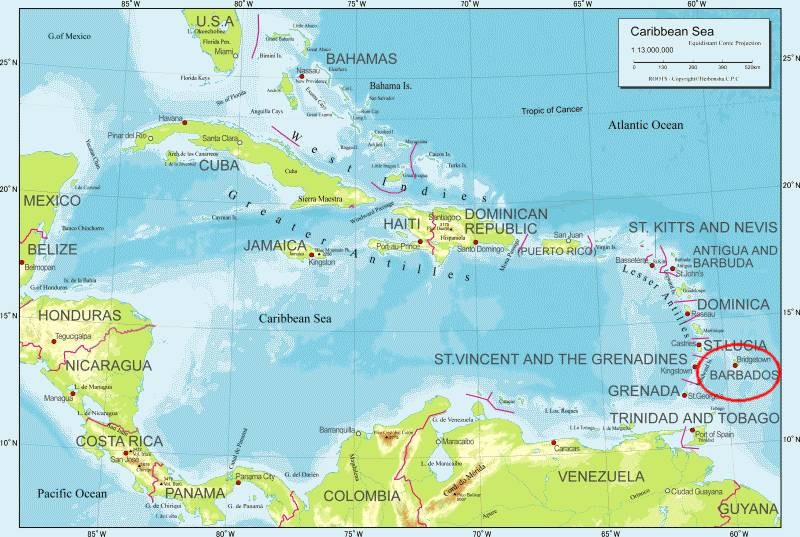

■ #4602. Barbados が立憲君主制から共和制へ [barbados][caribbean][history][creole][map]

昨日12月1日付けで,西インド諸島の小アンティル諸島にあるバルバドスが共和国となった.英連邦には残るものの,イギリスのエリザベス女王を元首とする立憲君主制から共和制に移行したことになる(cf. 「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1])).同日,「女王の代理人」として総督を務めてきたサンドラ・メイソン氏が,バルバドスの初代大統領として就任した.就任式にはイギリスのチャールズ皇太子も参加し,平和な祝賀ではあったが,背景にはイギリス植民地としての歴史認識の見直しがあった.

この地へのイギリス人およびアイルランド人による入植は,4世紀ほど前の1627年にさかのぼる.当初は白人年季奉公労働者によるタバコ栽培で繁栄し,1642年には人口は3万7千人まで増えていた.しかし,疫病の流行と栽培品のサトウキビへの転換により,様相が一変した.サトウキビは広いプランテーションで栽培され,労働も過酷だったために,労働力がアフリカ出身の黒人奴隷によって置き換えられたのである.結果として,1685年には白人2万人に対して黒人4万6千人という人口比となっていた.現在,バルバドスの人口約29万人のうち,9割以上が黒人である.

17世紀後半に生じたこの人口構成の急激な変化は,バルバドスの言語状況にも多大な影響を及ぼした.それまでイギリス人とアイルランド人の話す英語が根づいていたが,この時期以降それがクレオール化したのである.Barbadian Creole (あるいは Bajun)と呼ばれるこのクレオール語は,現在,バルバドスにおいて標準英語とともに用いられている.バルバドスの英語事情の歴史は,この地域全体の英語事情の歴史を代表しているといってよい (Sand 2121) .

バルバドスは1966年にイギリスから独立したが,今回の共和制への移行は「第2の独立」という象徴的な意義をもつ.ほかにもエリザベス女王を元首とする立憲君主国はイギリス以外には世界に14カ国残っており,その多くが中米・カリブ海地域に位置する.今回のバルバドスの共和制移行を契機に,周辺諸国も続いていくのではないかという観測もなされている.

カリブ海地域における英語の歴史は,たいへんに複雑である.本ブログでも「#1679. The West Indies の英語圏」 ([2013-12-01-1]),「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]),「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1]),「#1711. カリブ海地域の英語の拡散」 ([2014-01-02-1]) ほか caribbean の各記事で取り上げてきたので,そちらを参照されたい.

・ Sand, Andrea. "Second-Language Varieties: English-Based Creoles." Chapter 135 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2120--34.

2021-11-04 Thu

■ #4574. ELF の2つの特徴 --- 歴史上の他のリンガ・フランカと比較して [elf][lingua_franca][history][latin]

英語は現代世界で最も有力なリンガ・フランカ (lingua_franca) であり,ELF (= English as a Lingua Franca; cf. elf) と呼ばれている.人類史上,その時代その時代で「世界」として捉えられていた領域において,異なる言語を母語話者とする人々の間で共通語として用いられてきた有力なリンガ・フランカが存在してきた.例えば,サンスクリット語,ギリシア語,ラテン語,アラビア語,ポルトガル語,フランス語,中国語などはいずれも各自の世界のなかでリンガ・フランカとして機能してきた歴史をもつ.

21世紀の現代世界において(これは正真正銘の地球規模の「世界」である)においては,英語がリンガ・フランカの役割を担っているわけだが,歴代のリンガ・フランカと比べて異なる点はあるのだろうか.ELF の際だった特徴は何なのだろうか.Jenkins (549) は,(1) 規模の大きさと,(2) 大多数の英語話者が外国語としての英語の話者,換言すれば Kachru のいう "expanding circle" に属する人々であるという2点を挙げている (cf. 「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1])) .

ENGLISH as a Lingua Franca (henceforth ELF) has much in common with other lingua francas (contact language used by people who do not share a first language) that have existed over many centuries. Languages such as Sanskrit, Greek, Latin, Arabic and Portuguese among others have all, at various times, served lingua franca functions, while English itself has been a lingua franca since the late 16th century, when the countries of the outer circle . . . were first colonised by the British. ELF differs from all the previous lingua francas, however, in terms of its scale. Because English has become so closely bound up with the phenomenon of globalization . . . , it is spoken by larger numbers of people across a far wider range of countries than is true of any other lingua franca past or present, including earlier manifestations of English. And the majority of these people, perhaps as many as two billion . . . , come from the countries of the expanding circle . . . . These are countries, particularly in mainland Europe, East Asia, and, to a lesser extent, Latin America, where English is neither a mother tongue nor a postcolonial language. So although ELF is used as a contact language both across and within all three of Kachru's circles, inner, outer, and expanding, it is above all an expanding circle phenomenon . . . .

考えてみれば2つとも自明の特徴のように思われるが,自明な点こそ忘れずに押さえておく必要がある.ELF の歴史上の意義は,史上最多の人口が関わっているということ,そして何よりも "expanding circle phenomenon" であるということだ.

リンガ・フランカという用語それ自体については,「#1086. lingua franca (1)」 ([2012-04-17-1]),「#1087. lingua franca (2)」 ([2012-04-18-1]),「#1088. lingua franca (3)」 ([2012-04-19-1]) を参照.

また,リンガ・フランカとして英語としばしば比較されるラテン語については,「#4504. ラテン語の来し方と英語の行く末」 ([2021-08-26-1]),「#4505. 「世界語」としてのラテン語と英語とで,何が同じで何が異なるか?」 ([2021-08-27-1]) を参照.

・ Jenkins, Jennifer. "English as a Lingua Franca in the Expanding Circle." Chapter 27 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 549--66.

2021-11-03 Wed

■ #4573. Peterborough Chronicle のテキストの後半における文体や言語の変容 [anglo-saxon_chronicle][pchron][pragmatics][history]

英語史研究において,古英語の The Anglo-Saxon Chronicle の伝統を引くテキストの中でも The Peterborough Chronicle (pchron) というヴァージョンの存在意義は大きい.古英語の最も遅い時代(実際,後半部分は中英語にさしかかっている)のテキストであるということ,そして後半部分に書かれている英文は必ずしも後期ウェストサクソン標準語に縛られておらず,同時代の英語を表わしているという点で,言語変化の著しかった当時の言語を反映しているとされる希少なテキストであるということが,その理由である.詳しくは「#721. The Peterborough Chronicle の英語史研究上の価値」 ([2011-04-18-1]),「#722. The Peterborough Chronicle の統語論の革新性と保守性」 ([2011-04-19-1]) を参照されたい.

実際に Peterborough Chronicle を読んでいると,いわゆる "The First Continuation" と "The Second Continuation" と呼ばれる全体の後半部分については,前半部分である "The Copied Annals" と比べて,英語のモードがガラッと変わったという印象を強く受ける.写本上の筆跡,文体,英語の体系が目に見えて変わるのだが,それだけではない.記述されている内容や,書き手のテキストに対する関心や態度という根幹部分までもが大きく変化している.

このギャップと違和感の原因について,Watt が丁寧に議論している.Watt (80) は,Peterborough Chronicle の "The First Continuation" と "The Second Continuation" をとりわけ念頭に置きつつ,中英語への過渡期にあって,古英語期から続く The Anglo-Saxon Chronicle の伝統が変容したことを,テキストに観察される次の事実に基づいて指摘している.

- longer and less easily memorised annals

- a move towards more narrative structure with the increasing use of metapragmatic linguistic expressions to effect narrative evaluation: that is, an increase in inscribed orality ending, as we have seen, in the narrator-centred history of the Second Continuation

- an increase, particularly in the Peterborough Chronicle, in the focus on local rather than national topics

- an empathetic, critical narrative persona, particularly in the First and Second Continuations of the Peterborough Chronicle

- an overt sympathy for common people, especially in the Second Continuation

原文を読んだことのある者にとって,たいへん納得できる指摘ではないだろうか.ここで述べられているのは,2つの "The Continuations" が,その前に置かれている "The Copied Annals" とは異なり,国の公式な記録であることをやめ,地域の個人的な記録へと変容しているということだ.これ以降の中英語期には,国としての歴史は原則として大陸諸国と同様にラテン語で書かれることになり,英語では書かれなくなるのだが,公式言語としての英語の衰退が,このテキスト後半部分から匂い立つ私的な性格に予見されているように思われる."The Continuations" は形式的には前時代からの惰性として英語で書かれており,一見すると継続性を認めることができそうだが,その内容も文体も言語も本質的に私的な方向へ変容しており,むしろそこに見られるのは断絶であると Watts は主張する.

上で「私的」という言い方をしたが,正確にいえば Watts (58) が持ち出しているのは,「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) で紹介した Koch and Oesterreicher の理論でいうところの「近いことば」 (Sprache der Nähe; immediacy) である.「遠いことば」で書かれていた古英語の The Anglo-Saxon Chronicle が,The Peterborough Chronicle の後半分にあっては「近いことば」に変容している,というのが Watts の主張である.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

・ Koch, Peter and Wulf Oesterreicher. "Sprache der Nähe -- Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte." Romanistisches Jahrbuch 36 (1985): 15--43.

2021-10-29 Fri

■ #4568. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」を終えました --- これにてシリーズ終了 [asacul][notice][history][link][slide]

去る10月23日(土)15:30?18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・12 「市民革命と新世界」」を,対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で開講しました.2年ほど前に開始した「英語の歴史と語源」シリーズの最終回ということですが,何とか走りきることができました.参加者や朝カルのスタッフの皆さんのおかげです,ありがとうございました.

今回は,革命で大荒れだったスチュアート朝の時代,ほぼまるまる17世紀に焦点を当てました.ルネサンスの熱気が冷め,革命で荒れた時代ながらも,抑制と理知に特徴づけられた英語の散文が発展してきました.この時代の散文は,私たちにとってそれなりに現代的に見えます.とりわけ王政復古後の散文の文体は,私たちにとって身近で知っている英語の文章という感じがします.

そして,英語そのものもぐんと現代に近づいきています.この時代までに綴字の標準化はかなりの程度進んでいましたし,文法的にいえば例えば疑問文・否定文における do の使用など,現代的な統語的規則が確立しました.

17世紀半ばから18世紀初頭にかけて,英語を統制するアカデミー設立への関心が高まりましたが,1712年にその試みが頓挫すると,以後,関心は薄まりました.現在に至るまで英語アカデミーなるものが存在しないのは,このときの頓挫に負っています.英語が世界化した21世紀,アカデミーの不在は良いことなのか悪いことなのか.この現代的問題を論じる上でも,17世紀の英語を巡る状況を理解しておくことは重要です.

今回の講座で用いたスライドをこちらに公開しますので,ご覧ください.以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.復習などにどうぞ.

1. 英語の歴史と語源・12「市民革命と新世界」

2. 第12回 市民革命と新世界

3. 目次

4. 関連年表

5. 1. スチュアート朝と市民革命 --- 清教徒革命と名誉革命

6. 2. ルネサンスの熱狂から革命・王政復古期の抑制と理知へ

7. 3. 英語の市民化とアカデミー設立の試み

8. 4. 17世紀の英語の注目すべき事項

9. 5. 英語の世界展開が本格的に開始

10. まとめ

11. 参考文献

12. 補遺1:フランシス・ベーコン『随筆集』 (Essays, 1597) より「怒りについて」

13. 補遺2:サミュエル・ピープス『日記』 (Diary, 1825) より「1665年のペストに関する記録」

「英語の歴史と語源」シリーズはこれにて終了ですが,次期も別の話題で講座を開く予定です.

2021-10-26 Tue

■ #4565. 高校世界史教科書(英語版)で読む「文明」と「文化」の違い [history][literacy]

日本の高校世界史教科書の英訳版が出版されている.講談社と山川出版社のものをもっているが,とてもおもしろい.世界史の教養を復習できることはもちろん,日本語としては知っているのに英語だと浮かんでこない用語がたくさんあり,たいへん勉強になる.高校生や大学生のみならず,誰にとっても1冊で2科目を学べるスーパー教材といってよい.英文としては平易である.

本村凌二(翻訳監修)の『英語で読む高校世界史』(講談社,2017年)の冒頭の1節は「文明と文化」について.この英語版高校世界史の解説は分かりやすい.

Civilizations and Cultures

In ancient times, people of the West Asia started to live together in cities surrounded by walls with sundried bricks or stones, because of a dry climate and barren land. In the cities, people processed various natural materials and made their lives more comfortable. They also invented irrigated agriculture, metal ware and vehicles. In addition to this, philosophies and religions were created, and massive architectural buildings were constructed. Thus, the oldest civilization was established.

From the beginning, civilisations were created being independent of or in conflict with, the natural environment.

Therefore, they could spread beyond the difference of environments. On the other hand, cultures were the lifestyles made by the relations between humans and natural environments. In other words, each area has its own culture suitable for its environment. Relationships between humans and nature have made unique landscapes. It is difficult for a culture to spread beyond its own environment. Thus, the cultures were thought to be inferior to the civilizations. Since the end of the 20th century, however, the meaning of natural environments began to be reconsidered.

文明と文化の定義や相違については文化人類学でも様々な立場があり,上記は1つの見解であることに注意.例えば『ブリタニカ国際大百科事典小項目版2015』によれば「文明」とは次の通り.

文化と同義に用いられることが多いが,アメリカ,イギリスの人類学では,特にいわゆる「未開社会」との対比において,より複雑な社会の文化をさして差別的に用いられてきた.すなわち国家や法律が存在し,階層秩序,文字,芸術などが比較的発達している社会を文明社会とする.しかし今日では,都市化と文字の所有を文明の基本要素として区別し,無文字 (前文字) 社会には文化の語を用いる学者も多い.この立場では文明は文化の一形態,下位概念とされる.またドイツ民族学や文化社会学では,精神的なものと自然的なものを区別し,自然を支配するための技術による物質的・実際的部門にかかわるものを文明,自然それ自体の価値を実現する精神的,感情的な部門にかかわるものを文化とする傾向がある.

文字の所有の有無,あるいは literacy の有無が重要な要因となるという見解だが,これに対して「#3118. (無)文字社会と歴史叙述」 ([2017-11-09-1]) でみた議論があることにも注意しておきたい

・ 本村 凌二(翻訳監修) 『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』 講談社,2017年.

・ 橋場 弦・岸本 美緒・小松 久男・水島 司(監修) 『WORLD HISTORY for High School 英文詳説世界史』 山川出版社,2019年.

2021-10-12 Tue

■ #4551. 19世紀に Beowulf の価値が高騰した理由 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript][history][reformation][philology][linguistic_imperialism][oed]

「#4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」」 ([2021-10-02-1]) でみたように,Beowulf 写本とそのテキストは,"myth of the longevity of English" を創出し確立するのに貢献してきた.主に文献学的な根拠に基づいて,その制作時期を紀元700年頃と推定することにより,英語と英文学の歴史的時間幅がぐんと延びることになったからだ.しかも,文学的に格調の高い叙事詩とあっては,うってつけの宣伝となる.

Beowulf の価値が高騰し,この「神話」が醸成されたのは,19世紀だったことに注意が必要である.なぜこの時期だったのだろうか.なぜ,例えばアングロサクソン学が始まった16世紀などではなかったのだろうか.Watts (52) は,これが19世紀的な現象であることを次のように説明している.

As a whole the longevity of English myth, consisting of the ancient language myth and the unbroken tradition myth, was a nineteenth-century phenomenon that lasted almost till the end of the twentieth century. The need to establish a linguistic pedigree for English was an important discourse archive within the framework of the growth of the nation-state and the Age of Imperialism. In the face of competition from other European languages, particularly French, it was perhaps necessary to construct English as a Kultursprache, and one way to do this was to trace English to its earliest texts.

端的にいえば,イギリスは,イギリス帝国の威信を対外的に喧伝するために,その象徴である英語という言語が長い伝統を有することを,根拠をもって示す必要があった,ということだ.歴史的原則に立脚した OED の編纂も,この19世紀の文脈のなかでとらえる必要がある(cf. 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])).

16世紀には,さすがにまだそのような動機づけは存在していなかった.その代わりに16世紀のイングランドには別の関心事があった.それは,ヘンリー7世によって開かれたばかりのテューダー朝をいかに権威づけるか,そしてヘンリー8世によって設立された英国国教会をいかに正当化するか,ということだった.この目的のために,ノルマン朝より古いアングロサクソン時代に,キリスト教文典や法律が英語という土着語で書かれていたという歴史的事実が利用されることになった.テューダー朝はとりわけ宗教改革に揺さぶられていた時代であるから,宗教的なテキストの扱いには慎重だった.一方,Beowulf のような民族叙事詩のテキストには,相対的にいってさほどの関心が注がれなかったというわけだ.Watts (52) は次のように述べている.

The dominant discourse archive at this particular moment of conjunctural time [= the sixteenth century] was religious. It was the struggle to assert Protestantism after the break with the Church of Rome that determined the focus on religious, legal, constitutional and historical texts of the Anglo-Saxon era. The Counter-Reformation in the seventeenth century sustained this dominant discourse and relegated interest in the longevity of the language and the poetic value of texts like Beowulf till a much later period.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

2021-10-10 Sun

■ #4549. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」のご案内 [asacul][notice][history][link][emode]

朝日カルチャーセンター新宿教室にて全12回の企画で2年ほど前に始めた「英語の歴史と語源」シリーズが,いよいよ最終回となります.2週間後に迫った第12回(最終回)のお知らせです.「市民革命と新世界」と題して2021年10月23日(土)15:30--18:45に開講予定です.対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式を予定しています.関心のある方はこちらよりご予約ください.今回の趣旨は以下の通りです.

17世紀イングランドは「清教徒革命」と「名誉革命」という2つの大変革を経験しました.一般に国内の混乱の世紀ととらえられていますが,英語史の観点からは,後に英語が国外に展開してゆく足場を築いた時期として重要な意義をもちます.実際,同世紀中にイングランドは北米に植民地を築き,インドへの影響力をもち始めました.英語の世界的展開が本格的に始まろうとしていた時代に焦点を当てつつ,英語の現在と未来についても考察します.

今回は,イングランドの革命の時代,17世紀に焦点を当てます.この時期は,イングランド国内の状況こそ混乱を極めましたが,国外への展開は順調であり,20--21世紀にかけて大国へと成長していくことになる北米やインドに橋頭堡を築いた時代として,歴史的にたいへん重要な意義をもちます.お祭り騒ぎというべきルネサンスの熱は冷めてしまったものの,英語がいよいよ自信と安定感を獲得し,国内外において規範を確立させようと引き締めに入った時期でもあります.現代に直接通じる言語特徴や言語意識が生まれたこの時代に注目しつつ,21世紀の英語も占いながら本シリーズを締めくくりたいと思います.皆様のご参加をお待ちしています.

2021-08-27 Fri

■ #4505. 「世界語」としてのラテン語と英語とで,何が同じで何が異なるか? [future_of_english][latin][lingua_franca][history][world_englishes][diglossia]

昨日の記事「#4504. ラテン語の来し方と英語の行く末」 ([2021-08-26-1]) に引き続き,「世界語」としての両者がたどってきた歴史を比べることにより英語の未来を占うことができるだろうか,という問題について.

ラテン語と英語をめぐる歴史社会言語学的な状況について,共通点と相違点を思いつくままにブレストしてみた.

[ 共通点 ]

・ 話し言葉としては様々な(しばしば互いに通じない)言語変種へ分裂したが,書き言葉としては1つの標準的変種におよそ収束している

・ 潜在的に非標準変種も norm-producing の役割を果たし得る(近代国家においてロマンス諸語は各々規範をもつに至ったし,同じく各国家の「○○英語」が規範的となりつつある状況がある)

・ ラテン語は多言語のひしめくヨーロッパにあってリンガ・フランカとして機能した.英語も他言語のひしめく世界にあってリンガ・フランカとして機能している.

[ 相違点 ]

・ ラテン語は死語であり変化し得ないが,英語は現役の言語であり変化し続ける

・ ラテン語の規範は不変的・固定的だが,英語の規範は可変的・流動的

・ ラテン語は書き言葉と話し言葉の隔たりが大きく,前者を日常的に用いる人はいない(ダイグロシア的).しかし,英語については,標準英語話者に関する限りではあるが,書き言葉と話し言葉の隔たりは比較的小さく,前者に近い変種を日常的に用いる人もいる(非ダイグロシア的)

・ ラテン語は地理的にヨーロッパのみに閉じていたが,英語は世界を覆っている

・ ラテン語には中世以降母語話者がいなかったが,英語には母語話者がいる

・ ラテン語は学術・宗教を中心とした限られた(文化的程度の高い)分野において主として書き言葉として用いられたが,英語は分野においても媒体においても広く用いられる

・ ラテン語の規範を定めたのは使用者人口の一部である社会的に高い階層の人々.英語の規範を定めたのも,18世紀を参照する限り,使用者人口の一部である社会的に高い階層の人々であり,その点では似ているといえるが,21世紀の英語の規範を作っている主体はおそらくかつてと異なるのではないか.一般の英語使用者が集団的に規範制定に関与しているのでは?

時代も状況も異なるので,当然のことながら相違点はもっと挙げることができる.例えば,関わってくる話者人口などを比較すれば,2桁も3桁も異なるだろう.一方,共通項をくくり出すには高度に抽象的な思考が必要で,そう簡単にはアイディアが浮かばない.皆さん,いかがでしょうか.

英語の未来を考える上で,英語史はさほど役に立たないと思っています.しかし,人間の言語の未来を考える上で,英語史は役に立つだろうと思って日々英語史の研究を続けています.

2021-08-26 Thu

■ #4504. ラテン語の来し方と英語の行く末 [future_of_english][latin][lingua_franca][history][world_englishes]

かつてヨーロッパではリンガ・フランカ (lingua_franca) としてラテン語が長らく栄華を誇ったが,やがて各地で様々なロマンス諸語へ分裂していき,近代期中に衰退するに至った.この歴史上の事実は,英語の未来を考える上で必ず参照されるポイントである.英語は現代世界でリンガ・フランカの役割を担うに至ったが,一方で諸英語変種 (World Englishes) へと分裂しているのも事実もあり,将来求心力を維持できるのだろうか,と議論される.ある論者はラテン語と同じ足跡をたどることは間違いないという予想を立て,別の論者はラテン語と英語では歴史的状況が異なり単純には比較できないとみる.

両言語の比較に基づいた議論をする場合,当然ながら,歴史的事実を正確につかんでおくことが重要である.しかし,とりわけラテン語に関して,大きな誤解が広まっているのではないか.ラテン語がロマンス諸語へ分裂したと表現する場合,前提とされているのは,ラテン語がそれ以前には一枚岩だったということである.ところが,話し言葉に関する限り,ラテン語はロマンス諸語へ分裂する以前から各地で地方方言が用いられていたのであり,ある意味では「ロマンス諸語への分裂」は常に起こっていたことになる.ラテン語が一枚岩であるというのは,あくまで書き言葉に関する言説なのである.McArthur (9--10) は,"The Latin fallacy" という1節でこの誤解に対して注意を促している.

Between a thousand and two thousand years ago the language of the Romans was certainly central in the development of the entities we now call 'the Romance languages'. In some important sense, Latin drifted among the Lusitani into 'Portuguese', among the Dacians into 'Romanian', among the Gauls and Franks into 'French', and so on. It is certainly seductive, therefore, to wonder whether American English might become simply 'American', and be, as Burchfield has suggested, an entirely distinct language in a century's time from British English.

There is only one problem. The language used as a communicative bond among the citizens of the Roman Empire was not the Latin recorded in the scrolls and codices of the time. The masses used 'popular' (or 'vulgar') Latin, and were apparently extremely diverse in their use of it, intermingled with a wide range of other vernaculars. The Romance languages derive, not from the gracious tongue of such literati as Cicero and Virgil, but from the multifarious usages of a population most of whom were illiterati.

'Classical' Latin had quite a different history from the people's Latin. It did not break up at all, but as a language standardized by manuscript evolved in a fairly stately fashion into the ecclesiastical and technical medium of the Middle Ages, sometimes known as 'Neo-Latin'. As Walter Ong has pointed out in Orality and Literacy (1982), this 'Learned Latin' survived as a monolith through sheer necessity, because Europe was 'a morass of hundreds of languages and dialects, most of them never written to this day'. Learned Latin derived its power and authority from not being an ordinary language. 'Devoid of baby talk' and 'a first language to none of its users', it was 'pronounced across Europe in often mutually unintelligible ways but always written the same way' (my italics).

The Latin analogy as a basis for predicting one possible future for English is not therefore very useful, if the assumption is that once upon a time Latin was a mighty monolith that cracked because people did not take proper care of it. That is fallacious. Interestingly enough, however, a Latin analogy might serve us quite well if we develop the idea of a people's Latin that was never at any time particularly homogeneous, together with a text-bound learned Latin that became and remained something of a monolith because European society needed it that way.

引用の最後にもある通り,この「ラテン語に関する誤謬」に陥らないように注意した上で,改めてラテン語の来し方と英語の行く末を比較してみるとき,両言語を取り巻く歴史社会言語学的状況にはやはり共通点があるように思われる.英語の未来を予想しようとする際の不確定要素の1つは,世界がリンガ・フランカとしての英語をどれくらい求めているかである.その欲求が強く存在している限り,少なくとも書き言葉においては,ラテン語がそうだったように,共通語的な役割を維持していくのではないか.

・ McArthur, Tom. "The English Languages?" English Today 11 (1987): 9--11.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow