2018-09-30 Sun

■ #3443. 表音文字と表意文字 [grammatology][writing][spelling][alphabet][kanji][hiragana][katakana]

本ブログでは,文字の分類について「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]) などで,様々な角度から考えてきた.一般的には alphabet は表音文字で,漢字は表意文字(あるいは表語文字とも表形態素文字とも考えられる)と言われるが,アルファベットを1個以上つなぎ合わせてまとまりをなす綴字 (spelling) という単位で考えるならば,それは漢字1文字に相当すると考えられるし,逆に漢字の多くが部首を含めた小さい要素へ分解できるのだから,それらの要素をアルファベットの1文字に相当するものとして見ることも可能である.この点についても,直接・間接に「#284. 英語の綴字と漢字の共通点」 ([2010-02-05-1]),「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1]),「#2913. 漢字は Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶべき?」 ([2017-04-18-1]),「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) などの記事で扱ってきた.

上記は,要するに,表音文字や表意文字というような文字の分類がどこまで妥当なのかという議論である.この問題について,清水 (3) が次のように明快に述べている.

文字はその性質から表音文字 (phonogram) と表意文字 (ideogram) に分けるのが広く一般的に行われている分類法であるが,それは理に適った分類とはいえない.文字は音と意味の結びついた言語記号を表記するものであるから,その一方だけを表すものは定義上文字とはいえない.

表音文字と呼ばれるローマ字や仮名もその文字体系を構成している字の連続によって語を表しているのであり,一方,表意文字の代表とされる漢字もやはりその表す語の音をまた表記していることに変わりはない.したがって,文字体系を分類するならば,その体系を構成する各々の文字が語をどのような単位にまで分析して表記しようとするのかという観点から分類がなされなければならない.たとえば,梵字は音素文字的性質を持つ音節文字であり,ハングルは音節文字的性質を有する音素文字であるというように.

ローマ字のような音素文字の場合でも,その連結によって表そうとするのは音と意味の結合した記号であるから,その綴字と音との間にズレが生じてもその文字としての役割を依然として果たすことができる.すなわち,一音一字という関係が常に保たれるわけではない.

伝統的な文字論における概念や用語は,今後整理していく必要があるだろう.

・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.

2018-03-22 Thu

■ #3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か? [digraph][h][phoneme][arbitrariness][alphabet][grammatology][grapheme][graphemics][spelling][consonant][diacritical_mark][sobokunagimon]

イタリアの辛口赤ワイン CHIANTI (キャンティ)を飲みつつ,イタリア語の <chi> = /ki/ に思いを馳せた.<ch> という2重字 (digraph) に関して,ヨーロッパの諸言語を見渡しても,典型的に対応する音価はまちまちである.前舌母音字 <i> を付して <chi> について考えてみよう.主要な言語で代表させれば,英語では chill, chin のように /ʧi/,フランス語では Chine, chique のように /ʃi/,イタリア語では chianti, chimera のように /ki/,ドイツ語では China, Chinin のように /çi/ である.同じ <ch> という2重字を使っていながら,対応する音価がバラバラなのはいったいなぜだろうか.

この謎を解くには,文字記号の恣意性 (arbitrariness) と,各言語の音韻体系とその歴史の独立性について理解する必要がある.まず,文字記号の恣意性から.アルファベットを例にとると,<a> という文字が /a/ という音と結びつくはずと考えるのは,長い伝統と習慣によるものにすぎず,実際には両者の間に必然的な関係はない.この対応関係がアルファベットを使用する多くの言語で見られるのは,当該のアルファベット体系を借用するにあたって,借用元言語に見られたその結び付きの関係を引き継いだからにすぎない.特別な事情がないかぎりいちいち関係を改変するのも面倒ということもあろうが,確かに文字と音との関係は代々引き継がれることは多い.しかし,何らかの特別な事情があれば――たとえば,対応する音が自分の言語には存在しないのでその文字が使われずに余ってしまう場合――,<a> を廃用にすることもできるし,まったく異なる他の音にあてがうことだってできる.たとえば,言語共同体が <a> = /t/ と決定し,同意しさえすれば,その言語においてはそれでよいのである.文字記号は元来恣意的なものであるから,自分たちが合意しさえすれば,他人に干渉される筋合いはないのである.<ch> は単字ではなく2重字であるという特殊事情はあるが,この2文字の結合を1つの文字記号とみなせば,この文字記号を各言語は事情に応じて好きなように利用してよい.その言語に存在するどんな子音に割り当ててもよいし,極端なことをいえば母音に割り当てても,無音に割り当ててもよい.つまり,<ch(i)> の読みは,まずもって絶対的,必然的に決まっているわけではないと理解することが肝心である.

次に,各言語の音韻体系とその歴史の独立性について.言うまでもないことだが,同系統の言語であろうがなかろうが,それぞれ独自の音韻体系をもっている.英語には /f, l, θ, ð, v/ などの音素があるが,日本語にはないといったように,言語ごとに特有の音素セットがあるのは当然である.各言語の音韻体系の発展の歴史も,原則として独立的である.音韻の借用などがあった場合でも,その影響は限定的だ.したがって,異なる言語には異なる音素セットがあり,音素セット間で互いに対応させようとしても数も種類も違っているのだから,きれいに揃うということは望めないはずである.表音文字たるアルファベットは原則として音素を写すものだから,音素セット間でうまく対応しないものを文字セット間において対応させようとしたところで,やはり必ずしもきれいには揃わないはずである.

上で挙げた西ヨーロッパの主要な言語は,歴史の経緯からともにローマン・アルファベットを受容したし,範となるラテン語において <ch> という2重字が活用されていることも知っていた.また,原則としての恣意性や独立性は前提としつつも,互いの言語を横目で見てきたのも事実である.そこで,2重字 <ch> を活用しようというアイディア自体は,いずれの言語も自然に抱いていたのだろう.ただし,<ch> をどの音にあてがうかについては,各言語に委ねられていた.そこで,各言語では <c> で典型的に表わされる音と共時的・通時的に関係の深い別の音に対応する文字として <ch> をあてがうことにした,というわけだ.つまり,英語では /ʧi/,フランス語では /ʃi/,イタリア語では /ki/,ドイツ語では /çi/ である.たいていの場合,各言語の歴史において,もともとの /k/ が歯擦音化した音を表わすのに <ch> が用いられている.

まとめれば,いずれの言語も,歴史的に <ch> という2重字を使い続けることについては共通していた.しかし,各言語で歴史的に異なる音変化が生じてきたために,<ch> で表わされる音は,互いに異なっているのである.

英語における <ch> = /ʧ/ に関する話題については,以下の記事も参照.

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#2367. 古英語の <c> から中英語の <k> へ」 ([2015-10-20-1])

・ 「#2393. <Crist> → <Christ>」 ([2015-11-15-1])

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

2018-01-29 Mon

■ #3199. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第2回「英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][oe_text][standardisation][runic][alphabet][grapheme][grammatology][punctuation][hel_education][link][asacul]

「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1]) でお知らせしたように,朝日カルチャーセンター新宿教室で,5回にわたる講座「スペリングでたどる英語の歴史」が始まっています.1月27日(土)に開かれた第2回「英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらに上げておきます.

今回は,アルファベットの系譜を確認しつつ,古英語がどのように表記され綴られいたかを紹介する内容でした.ポイントは以下の3点です.

・ 英語の書記はアルファベットの長い歴史の1支流としてある

・ 最古の英文はルーン文字で書かれていた

・ 発音とスペリングの間には当初から乖離がありつつも,後期古英語には緩い標準化が達成された

以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.多くのページに,本ブログ内へのさらなるリンクが貼られていますので,リンク集として使えると思います.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第2回 英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

2. 要点

3. (1) アルファベットの起源と発達 (#423)

4. アルファベットの系統図 (#1849)

5. アルファベットが子音文字として始まったことの余波

6. (2) 古英語のルーン文字

7. 分かち書きの成立

8. (3) 古英語のローマン・アルファベット使用の特徴

9. Cædmon's Hymn を読む (#2898)

10. 当初から存在した発音とスペリングの乖離

11. 後期古英語の「標準化」

12. 古英語スペリングの後世への影響

13. まとめ

14. 参考文献

2018-01-25 Thu

■ #3195. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第1回「英語のスペリングの不規則性」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][hel_education][alphabet][grapheme][grammatology][link][asacul]

「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1]) でお知らせしたように,朝日カルチャーセンター新宿教室で,5回にわたる講座「スペリングでたどる英語の歴史」が始まっています.1月13日(土)に第1回「英語のスペリングの不規則性」を終えましたが,その際に使用したスライド資料をこちらに公開しておきます.主たる参考文献として,Simon Horobin 著 Does Spelling Matter? (および私の拙訳書『スペリングの英語史』)を挙げておきます(「#3079. 拙訳『スペリングの英語史』が出版されました」 ([2017-10-01-1]) も参照).

あらためて本講座のねらいとメニューを明記しておきます.

多くの学習者にとって,英語のスペリングは,不規則で例外ばかりの暗記を強いる存在と映ります.なぜ knight や doubt というスペリングには,発音しない <k>, <gh>, <b> のような文字があるのでしょうか.なぜ color と colour,center と centre のような,不要とも思える代替スペリングがあるのでしょうか.しかし,不合理に思われるこれらのスペリングの各々にも,なぜそのようなスペリングになっているかという歴史的な理由が「誇張ではなく」100%存在するのです.本講座では,英語のたどってきた1500年以上の歴史を参照しながら,個々の単語のスペリングの「なぜ?」に納得のゆく説明を施します.講座を通じて,とりわけ次の3点に注目していきます.

1. 英語のスペリングの不規則性の理由

2. スペリングの「正しさ」とは何か

3. 「英語のスペリングは英語文化の歴史の結晶である」

5回にわたる本講座のメニューは以下の通りです.

第1回:英語のスペリングの不規則性

第2回:英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

第3回:515通りの through --- 中英語のスペリング

第4回:doubt の <b> --- 近代英語のスペリング

第5回:color か colour か? --- アメリカのスペリング

第1回に配布した資料の目次は次の通りです.資料内からは hellog 内へのリンクも張り巡らせていますので,リンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第1回 英語のスペリングの不規則性

2. 本講座のねらい

3. 第1回 「英語のスペリングの不規則性」の要点

4. (1) 英語のスペリングはどのくらい(不)規則的か

5. 発音とスペリングの「多対多」

6. (2) 文字の類型と歴史 (#422)

7. 言語と文字の歴史は浅い (#41)

8. 文字の系統 (#2398)

9. (3) 文字とスペリングの基本的性格

10. スペリングとは?

11. まとめ

12. 参考文献

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2017-10-14 Sat

■ #3092. 生き残りやすい書き言葉の証拠,消えやすい書き言葉の証拠 [writing][medium][grammatology][archaeology]

書き言葉の発生,すなわち文字の発生は,実用本位のものか,儀礼的なものか.この究極の問題について,Nicholas et al. が明快な議論を展開している.論文のアブストラクトがよい要約になっているので,引用しよう (459) .

A comparison of the evidence for the earliest scripts in different parts of the world suggests that an apparent preponderance of ceremonial; and symbolic usage should not be interpreted too literally. It seems to have more to do with archaeological preservation --- the better survival in archaeological contexts of the durable materials preferred as vehicles for ceremonial texts --- than with any deep-seated differences in the function of the scripts. It may well be that the earliest Chinese, Egyptian or Mesoamerican texts were largely as utilitarian in their application as those of Mesopotamia.

論文では,上記と関連する言及がそこかしこに点在している.

Some materials survive better than others, and for various reasons scribes chose relatively perishable substances for utilitarian texts, and more permanent vehicles for more formal ones. They were guided not only by the substance's durability, but also by its value and its convenience. Carving an inscription in stone improves its chance of survival for posterity; furthermore, the material may have been chosen for its intrinsic value (whether aimed at the inscription, or at the object, like a bowl or a statue, on which the inscription is found); and the labour of carving the text on a stone is itself an enhancement of the value of the object. As a general rule, therefore, we may expect surviving inscriptions to be those serving ceremonial purposes and found on durable materials. (472)

The main factor in deciding which script style was to be used was not purely the tools and media used for writing but also the content of the text. Likewise the amount of time devoted to a particular inscription (in turn reflecting the value attached to the text) will have had an effect on the form of the script used, with formality on ceremonial, informality on utilitarian vehicles: thus bones and tortoise-shells, though still formal, have more narrative content and generally have more cursive characters than the bronzes. (477)

The medium based for writing depended largely upon the content of the message. Because of the differential preservation of writing media, formal ceremonial texts, written on more durable substances, dominate in the archaeological record, giving a biased picture of the uses of early writing. The occasional survival of more perishable substances, together with certain other evidence, helps to correct this bias. (478--79)

そして,結論として "[T]he stimulus to move from individual symbols or emblems to a coherent writing system is more likely to have come from the needs of administration than from a wish to disseminate propaganda." (479) と述べている.書き言葉は,あくまで実用本位で生まれてきたという明快な結論だ.

この議論は,古生物学において生き残りやすい化石の種類を考察する化石生成学 (taphonomy) の発想と酷似している.「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1]) を参照されたい.また,文字の起源と発達を考慮するにあたっての書写材料の重要性については,「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]),「#2465. 書写材料としての紙の歴史と特性」 ([2016-01-26-1]),「#2933. 紙の歴史年表」 ([2017-05-08-1]) を要参照.

・ Postgate, Nicholas, Tao Wang, and Toby Wilkinson. "The Evidence for Early Writing: Utilitarian or Ceremonial?" Antiquity 69 (1965): 458--80.

2017-07-11 Tue

■ #2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s> [spelling][graphemics][grammatology][alphabet][printing][lmode][writing][orthography]

18世紀の印刷本のテキストを読んでいると,中世から続く <s> の異字体 (allograph) である <<ʃ>> がいまだ頻繁に現われることに気づく.この字体は "long <s>" と呼ばれており,現代までに廃れてしまったものの,英語史の長きにわたって活躍してきた異字体だった.Tieken-Boon van Ostade (40) に引かれている ECCO からの例文により,<<ʃ>> の使われ方を見てみよう.

. . . WHEREIN / THE CHAPTERS are ʃumm'd up in Contents; the Sacred Text inʃerted at large, in Paragraphs, or Verʃes; and each Paragraph, or Verʃe, reduc'd to its proper Heads; the Senʃe given, and largely illuʃtrated, / WITH / Practical Remarks and Obʃervations

見てわかる通り,すべての <s> が <<ʃ>> で印刷されているわけではない.基本的には語頭か語中の <s> が <<ʃ>> で印刷され,語末では通常の <<s>> しか現われない.また,語頭でも大文字の場合には <<S>> が用いられる.ほかに,Idleneʃs や Busineʃs のように,<ss> の環境では1文字目が long <s> となる.

しかし,この long <s> もやがて廃用に帰することとなった.印刷においては18世紀末に消えていったことが指摘されている.

Long <s> disappeared as a printing device towards the end of the eighteenth century, and its presence or absence is today used by antiquarians to date books that lack a publication date as dating from either before or after 1800. (Tieken-Boon van Ostade 40)

注意すべきは,1800年を境に long <s> が消えたのは印刷という媒体においてであり,手書き (handwriting) においては,もうしばらく long <s> が使用され続けたということである.「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]) で触れたように,手書きでは1850年代まで使われ続けた.印刷と手書きとで使用分布が異なっていたことは long <s> に限らず,他の異字体や異綴字にも当てはまる.現代の感覚では,印刷にせよ手書きにせよ,1つの共通した正書法があると考えるのが当然だが,少なくとも1800年頃までは,そのような感覚は稀薄だったとみなすべきである.

long <s> について,「#1152. sneeze の語源」 ([2012-06-22-1]),「#1732. Shakespeare の綴り方 (2)」 ([2014-01-23-1]) も参照されたい.

・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.

2017-07-05 Wed

■ #2991. ルーン文字の名前に意味があったからこそ [runic][kotodama][alphabet][writing][kanji][grammatology]

ルーン文字について,「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) を始め runic の記事で話題としてきた.現代において,ルーン文字はしばしば秘術と結びつけられ,神秘的なイメージをもってとらえられることが多いが,アングロサクソン文化で使用されていた様子に鑑みると,そのイメージは必ずしも当たっていないかもしれない.5--6世紀のルーン文字で書かれたアングロサクソン碑文は武器,宝石,記念碑などの工芸品に刻まれている例が多い.墓碑銘ではたいてい "X raised this stone in memory of Y" のような短い定型句が書かれているにすぎず,文体のヴァリエーションが少ないというのもルーン文字使用の特徴である.ルーン文字が主として秘術に利用されたという積極的な証拠は,実は乏しい.

しかし,「#1009. ルーン文字文化と関係の深い語源」 ([2012-01-31-1]) でみたように語源的にもオカルト的なオーラは感じられるし,「#1897. "futhorc" の acrostic」 ([2014-07-07-1]) で紹介した言葉遊びの背後には,ルーン文字に宿る言霊の思想のようなものが想定されているようにも思われる.

文字における言霊といえば,表語文字である漢字が思い浮かぶ.漢字は原則として1文字で特定の語に対応しているので,特定の意味を直接的に想起させやすい.この点,アルファベットなどの表音文字とは性質が異なっている.

アルファベットは,ローマン・アルファベットにせよギリシア・アルファベットにせよ,各文字は単音を表わすのみであり,具体的な意味を伴うわけではない.確かにローマン・アルファベットの各文字には「エイ」「ビー」などの名前がついているが,まるで無意味である(「#1831. アルファベットの子音文字の名称」 ([2014-05-02-1]) を参照).また,ギリシア・アルファベットでは各文字に alpha, beta などの有意味とおぼしき名前がつけられているが,その名前を表わしている単語は,あくまでセム語レベルで有意味だったのであり,ギリシア人にとって共時的には無意味だったろう(「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) を参照).

ところが,ルーン文字については,各文字に,母語たるゲルマン語において共時的に有意味な名前が付されていた.つまり,漢字と同様に,各文字が直接に語と意味を想起させるのである.それゆえ,後に置き換えられていくローマン・アルファベットと比べて,言霊的な力を担いやすかったという事情はあったのではないか.Crystal (180) より,各ルーン文字と対応する語の一覧を示そう(Wikipedia より Runes の一覧表も参照).

| Rune | Anglo-Saxon | Name | Meaning (where known) |

|---|---|---|---|

| ᚠ | f | feoh | cattle, wealth |

| ᚢ | u | ūr | bison (aurochs) |

| ᚦ | þ | þorn | thorn |

| ᚩ | o | ōs | god/mouth |

| ᚱ | r | rād | journey/riding |

| ᚳ | c | cen | torch |

| ᚷ | g [j] | giefu | gift |

| ᚹ | w | wyn | joy |

| ᚻ | h | hægl | hail |

| ᚾ | n | nied | necessity/trouble |

| ᛁ | i | is | ice |

| ᛡ | j | gear | year |

| ᛇ | ȝ | ēoh | yew |

| ᛈ | p | peor | ? |

| ᛉ | x | eolh | ?sedge |

| ᛋ | s | sigel | sun |

| ᛏ | t | tiw/tir | Tiw (a god) |

| ᛒ | b | beorc | birch |

| ᛖ | e | eoh | horse |

| ᛗ | m | man | man |

| ᛚ | l | lagu | water/sea |

| ᛝ | ng | ing | Ing (a hero) |

| ᛟ | oe | eþel | land/estate |

| ᛞ | d | dæg | day |

| ᚪ | a | ac | oak |

| ᚫ | æ | æsc | ash |

| ᚤ | y | yr | bow |

| ᛠ | ea | ear | ?earth |

| ᚸ | g [ɣ] | gar | spear |

| ᛦ | k | calc | ?sandal/chalice/chalk |

| ᛤ | k~ | (name unknown) |

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-04-19 Wed

■ #2914. 「日本語は畸型的な言語である」 [grammatology][japanese][kanji][writing][medium][history_of_linguistics]

昨日の記事「#2913. 漢字は Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶべき?」 ([2017-04-18-1]) で取り上げた高島の漢字論,そして日本語論はぶっきらぼうな刺激に満ちている.おもしろい.日本語は,文字との付き合い方に注目すれば,すこぶる畸型の言語である,と高島 (243) は明言する.念頭にあるのは「高層」「構想」「抗争」「後送」「広壮」などの同音漢語のことである.

日本の言語学者はよく,日本語はなんら特殊な言語ではない,ごくありふれた言語である,日本語に似た言語は地球上にいくらもある,と言う.しかしそれは,名詞の単数複数の別をしめさないとか,賓語のあとに動詞が位置するとかいった,語法上のことがらである.かれらは西洋で生まれた言語学の方法で日本語を分析するから,当然文字には着目しない.言語学が着目するのは,音韻と語法と意味である.

しかし,音声が無力であるためにことばが文字のうらづけをまたなければ意味を持ち得ない,という点に着目すれば,日本語は,世界でおそらくただ一つの,きわめて特殊な言語である.

音声が意味をにない得ない,というのは,もちろん,言語として健全な姿ではない.日本語は畸型的な言語である,と言わざるを得ない.

では,日本語のこの問題を解決することができるのか.高島は「否」と答える.畸型のまま成長してしまったので,健全な姿には戻れない,と.「日本語は,畸型のまま生きてゆくよりほか生存の方法はない」 (p. 236) と考えている.

この悲観論な日本語論について賛否両論,様々に議論することができそうだが,私がおもしろく感じたのは,西洋由来の音声ベースの言語学から見ると,日本語は何ら特別なところのない普通の言語だが,音声と文字との関係をかりそめにも考慮する言語学から見ると,日本語は畸型の言語である,という論法だ.高島は日本語の畸型性を力説しているわけだから,音声と文字との関係をかりそめにも考慮する言語学のほうに肩入れしていることになる.つまり,音声を最重要とみなす主流の近代言語学から逸脱しつつ,音声と比して劣らない文字の価値を信じている,とも読める.

文字は音声と強く結びついてはいるが,本質的に独立したメディアである.言語学は,そろそろ音声も文字も同じように重視する方向へ舵を切る必要があるのではないか.書き言葉の自立性については,以下の記事を参照.

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1)」 ([2015-09-22-1])

・ 「#2340. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (2)」 ([2015-09-23-1])

・ 「#2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論」 ([2015-12-23-1])

・ 「#2508. 書き言葉の自立性に関する Samuels の議論」 ([2016-03-09-1])

・ 「#2819. 話し言葉中心主義から脱しつつある言語学」 ([2017-01-14-1])

・ 高島 俊男 『漢字と日本人』 文藝春秋社,2001年.

2017-04-18 Tue

■ #2913. 漢字は Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶべき? [grammatology][kanji][alphabet][word][writing][spelling]

高島 (43) による漢字論を読んでいて,漢字という表語文字の一つひとつは,英語などでいうところの綴字に相当するという点で,Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶ方が適切である,という目の覚めるような指摘にうならされた.

漢字というのは,その一つ一つの字が,日本語の「い」とか「ろ」とか,あるいは英語の a とか b とかの字に相当するのではない.漢字の一つ一つの字は,英語の一つ一つの「つづり」(スペリング)に相当するのである.「日」は sun もしくは day に,「月」は moon もしくは month に相当する.英語の一つ一つの単語がそれぞれ独自のつづりを持つように,漢語の一つ一つの単語はそれぞれ独自の文字を持つのである.であるからして,漢字のことを英語で Chinese characters (シナ語の文字)と言うけれど,むしろ Chinese spellings (シナ語のつづり)と考えたほうがよい.

ときどき,英語のアルファベットはたったの二十六字で,それで何でも書けるのに,漢字は何千もあるからむずかしい,と言う人があるが,こういうことを言う人はかならずバカである.漢字の「日」は sun や day にあたる.「月」は moon や month にあたる.この sun だの moon だののつづりは,やはり一つ一つおぼえるほかない.知れきったことである.漢語で通常もちいられる字は三千から五千くらいである.英語でも通常もちいられる単語の数は三千から五千くらいである.おなじくらいなのである.それで一つ一つの漢字があらわしているのは一つの意味を持つ一つの音節であり,「日」にせよ「月」にせよその音は一つだけなのだから,むしろ英語のスペリングよりやさしいかもしれない.

確かに,この見解は多くの点で優れている.アルファベットの <a>, <b>, <c> 等の各文字は,漢字でいえば言偏や草冠やしんにょう等の部首(あるいはそれより小さな部品や一画)に相当し,それらが適切な方法で組み合わされることによって,初めてその言語の使用者にとって最も基本的で有意味な単位と感じられる「語」となる.「語」という単位にまでもっていくための部品統合の手続きを「綴り」と呼ぶとすれば,確かに <sun> も <sunshine> も <日> も <陽> もいずれも「綴り」である.アルファベットにしても漢字にしても,当面の目標は「語」という単位を表わすことである点で共通しているのだから,概念や用語も統一することが可能である.

文字の最重要の機能の1つが表語機能 (logographic function) であることは,すでに本ブログの多くの箇所で述べてきたが(例えば,以下の記事を参照),英語の綴字と漢字が機能的な観点から同一視できるという高島の発想は,改めて文字表記の表語性の原則をサポートしてくれるもののように思われる.

・ 「#284. 英語の綴字と漢字の共通点」 ([2010-02-05-1])

・ 「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1])

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1])

・ 「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1])

・ 「#2429. アルファベットの卓越性という言説」 ([2015-12-21-1])

・ 高島 俊男 『漢字と日本人』 文藝春秋社,2001年.

2017-03-24 Fri

■ #2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性 [alphabet][writing][grammatology][map][timeline]

昨日の記事 ([2017-03-23-1]) で,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第3回の記事「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」を紹介した.その記事を読むにあたって,文字史やアルファベット史におけるフェニキア文字の重要性を理解していると,よりおもしろくなると思われるので,ここに補足しておきたい.

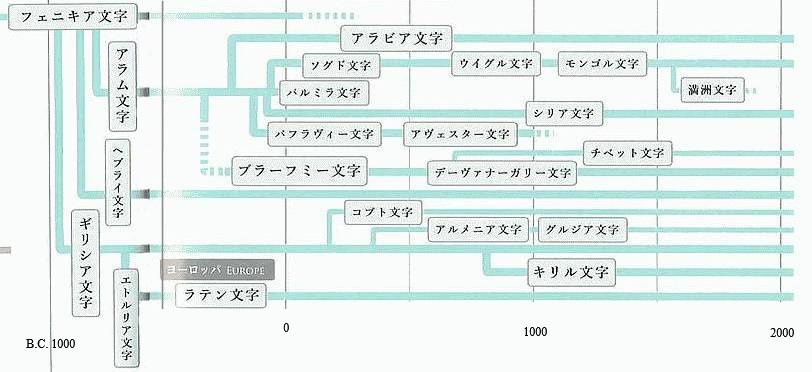

フェニキア文字は,それ自身が紀元前2千年紀前半に遡るシナイ文字や原カナン文字などから発展した文字体系であり,前1000年頃に使われていた子音文字体系である.このフェニキア文字から,現在まで広く使用されている多種多様なアルファベット文字体系が生じたという点で,まさにアルファベットの母というにふさわしい(以下,『世界の文字の物語』 (8--9) のタイムラインの一部を掲載).

* *

* *

フェニキア文字の影響を受けた各種の文字体系は,地理的にはユーラシア大陸全域に及んでおり,東アジアの漢字系統の文字体系を別とすれば,少なくともこの2千年間,地球上で最も影響力のある文字グループを形成してきたといえる.

私たちが英語を書き記すのに用いているアルファベットは「ローマン・アルファベット」あるいは「ラテン文字」(正確には,その変種というべきか)だが,それが文字体系としてもっている本質的な特徴の多くは,フェニキア文字のもっていた特徴に由来するといってよい.したがって,英語の文字や綴字について深く考察していくと,否応なしにフェニキア文字やそれ以前にまで遡るアルファベットの歴史を参照せざるを得ない.

フェニキア人とその文字に関しては,昨日挙げたリンク先のほか,以下の記事も参照されたい.

・ 「#2105. 英語アルファベットの配列」 ([2015-01-31-1])

・ 「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1])

・ 「#2482. 書字方向 (3)」 ([2016-02-12-1])

・ 古代オリエント博物館(編)『世界の文字の物語 ―ユーラシア 文字のかたち――』古代オリエント博物館,2016年.

2017-03-23 Thu

■ #2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」 [notice][link][vowel][diphthong][consonant][alphabet][writing][grapheme][history][spelling_pronunciation_gap][grammatology][rensai][sobokunagimon]

3月21日付で,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第3回の記事「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」が公開されました.今回は,拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』の第2章「発音と綴字に関する素朴な疑問」で取り上げた話題と関連して,特に「母音の表記の仕方」に注目し,掘り下げて考えています.現代英語の母音(音声)と母音字(綴字)の関係が複雑であることに関して,音韻論や文字史の観点から論じています.この問題の背景には,実に3千年を優に超える歴史物語があるという驚愕の事実を味わってもらえればと思います.

以下に,第3回の記事と関連する本ブログ内の話題へのリンクを張っておきます.合わせてご参照ください.

・ 「#503. 現代英語の綴字は規則的か不規則的か」 ([2010-09-12-1])

・ 「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1])

・ 「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1])

・ 「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1])

・ 「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1])

・ 「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#1837. ローマ字とギリシア文字の字形の差異」 ([2014-05-08-1])

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

2017-02-24 Fri

■ #2860. 文字の形の相称性の有無 [grammatology][alphabet][kanji][hiragana][katakana][writing][linguistic_relativism]

文字論では,文字の機能といった抽象的な議論が多くなされるが,文字の形という具体的な議論,すなわち字形の議論は二の次となりがちだ.各文字の字形の発達にはそれ自体の歴史があり,それをたどるのは確かに興味深いが,単発的な話題になりやすい.しかし,このような卑近なところにこそ面白い話題がある.なぜローマン・アルファベットの字形はおよそ左右相称的であるのに対して,漢字や仮名の字形は非相称であるのか.アルファベットの字形には幾何学的な端正さがあるが,漢字やそこから派生した仮名の字形にはあえて幾何学的な端正さから逸脱するようなところがある.これは,なぜなのか.

もちろん世界の文字種には様々なものがあり,アルファベットと日本語の文字のみを取り出して比較するだけでは視野の狭さは免れないだろう.また,字体の問題は,書写材料や書写道具の歴史とも深く関係すると思われ,その方面からの議論も必要だろう(「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).しかし,あえて対象を絞ってアルファベットと日本語の文字の対比ということで考えることが許されるならば,以下に示す牧野の「言語と空間」と題する日米比較文化論も興味深く読める (p. 10) .

人工的な空間構成においてアメリカ人は日本人よりも整合性と均衡を考え,多くの場合,相称的空間構成を創る.庭園などはよくひかれる例である.言うまでもなく,日本の庭園は自然の表層の美の人工的再現である.深層の自然は整合的であろうが,表層の自然にはさまざまなデフォルメがあって,およそ均斉のない代物なのである.言語の表記法にも,この基本的な空間構成の原理が出ている.アルファベットはその約半数が,A,H,M,O,T,U,V,W,X,Y のように左右相称である.日本の仮名文字は漢字の模写が出発点で,元が原則として非相称であるから出て来た仮名も一つとして左右相称な文字はない.この点お隣の韓国語の表記法はかなり相称性が強く出ていて興味深い.

ここに述べられているように,字形と空間の認識方法の間に,ひいては言語と空間との間に「ほとんど密謀的とも言える平行関係」(牧野,p. 11)があるとするならば,これは言語相対論を支持する1つの材料となるだろう.

・ 牧野 成一 「言語と空間」 『『言語』セレクション』第2巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.2--11頁.(1980年9月号より再録.)

2016-12-16 Fri

■ #2790. Engl&, 7honge と訓仮名 [kanji][hiragana][japanese][writing][grammatology][grapheme][abbreviation]

昨日の記事「#2789. 現代英語の Engl&,中英語の 7honge」 ([2016-12-15-1]) で,本来の表語文字 <&> や <⁊ > が純粋に表音文字として用いられている例を見た.文字遊びとして「おもしろい」と思うかもしれないし,「中英語にもあったなんて」と驚くかもしれないが,ほとんど同じ原理の文字使用が,かつての日本語にもあった.万葉仮名の「借訓」の用法である.むしろ,大陸からもたらされた漢字という文字体系と必死に格闘せざるを得なかった上代の日本人にとっては,このような文字の使い方は,文字遊びであるという以上に,まさに真剣勝負だったのかもしれない.

ここで,上代日本人が,漢字という文字体系をいかにして日本語の書記に適用したかという観点から,漢字の用い方を整理しよう.以下,佐藤 (49--51) より,詳細な分類を再現する.

[茵?????????]

(1) 正音(漢語をそのまま用い,字訓で読まれる)

布施(ふせ),餓鬼(がき),双六(すごろく),塔(たふ)

(2) 正訓(日本語の意味が漢字の字義と一致,あるいは共通する度合が高い場合の,日本語の訓を表す)

一字訓:心(こころ),情(こころ),思(おもふ),念(おもふ),音(こゑ・おと)

熟字訓:光儀(すがた),茅子(はぎ),織女(たなばた)

(3) 義訓(語の意味を間接的に喚起する分析的・解説的な表記)

金風(あきかぜ),暖(はる),寒(ふゆ),乞(こそ),不安(くるし)

[表音本意] 真仮名・万葉仮名と称する

(1) 音仮名(借音仮名・借音字とも呼ばれる)

・ 一音節を表示する音仮名

1. 全音仮名(無韻尾字)

阿(あ),伊(い),宇(う),麻(ま),左(さ),知(ち),之(し)

2. 略音仮名(有韻尾字,韻尾を捨てる)

安(あ),散(さ),芳(は),欲(よ),吉(き),万(ま),八(は)

3. 連合仮名(有韻尾字,韻尾を後続音に解消する)

印南(いなみ),吉師(きし),奈伎和多里南牟(なきわたりなむ)

・ 二音節を表示する音仮名(有韻尾字,韻尾に母音を加える.二合仮名とも呼ばれる)

君(くに),粉(ふに),険(けむ),兼(けむ),濫(らむ),越(をち),宿祢(すくね)

(2) 訓仮名(借訓仮名・借訓字とも呼ばれる)

・ 一音節を表示

押奈戸手(おしなべて),田八酢四(たやすし),名津蚊為(なつかし),湯目(ゆめ)(副詞),家呼家名雄母(いへをもなをも)

・ 多音節(一字二音節以上)表示

言借(いふかし)(不審),雲谷裳(くもだにも),夏樫(なつかし),名束敷(なつかしき),奈都炊(なつかしき),慍下(いかりおろし)(碇)

・ 熟合仮名(二字一音節,二字二音節など.熟字訓を利用)

五十日太(いかだ),嗚呼児乃浦(あごのうら),二十物(はたもの)(織物),見左右(みるまでに)

(3) 戯書

1. 字謎

色二山上復有有山者(いろにいでば)

2. 擬声語表記から

神楽声浪(ささなみ),馬声蜂音石花蜘虫厨荒鹿(いぶせくもあるか),追馬喚犬所見喚鶏(そまみえつつ)

3. 九九と関連して

十六自物(ししじもの),八十一隣之宮(くくりのみや),不知二五寸許瀬(いきとをきこせ)(助詞),生友奈重二(いけりともなし)

4. 義訓・熟字訓・熟合仮名の技巧から

恋渡味試(こひわたりなむ)(←舐(助動詞)),事毛告火(こともつげなむ)(←南(助詞)),暮三伏一向夜(ゆふづくよ)(古代朝鮮の木四戯の目),所聞多祢(←喧)

漢字は,表意本意の使い方と表音本意の使い方に大きく2分される.表意本意の用法は,いわばオリジナルの中国風の漢字の用法だが,表音本意の用法,すなわち万葉仮名こそが,日本における新機軸だった.万葉仮名は,見た目は漢字だが,機能としては平仮名・片仮名に類する表音文字として用いられているものである.万葉仮名の表音的用法も細かく下位区分されるが,上の (2) に挙げられている「訓仮名」の原理こそが,英語の <Engl&>, <⁊honge> に見られる原理である.

訓仮名は,ある漢字の和訓が確定し,他の訓で読まれる可能性が少なくなってから生じる用法であるから,常に後に発生するものである.同じように,<&> や <⁊ > も各々 and という「訓読み」が確定していたからこそ,後に表音的にも用いられるようになったものである.<Engl&>, <⁊honge> における <&>, <⁊ > の使い方は,感覚的には,万葉仮名でいえば「夏樫」(なつかし),「偲食」(しのはむ)のタイプの「多音節表示の訓仮名」に近いのではないか.本来的に表意的な文字の意味を取って読み下し,その読み下した音列を,今度はその意味から切り離して,その音を部分的にもつ単語を純粋に表音的に表記するために用いる,という用法だ.言葉で説明するとややこしいが,つまるところ <Engl&> で England と読ませ,<夏樫> で「なつかし」と読ませる原理のことである.

万葉仮名については,「#2386. 日本語の文字史(古代編)」 ([2015-11-08-1]),「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1]) を参照.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2016-12-15 Thu

■ #2789. 現代英語の Engl&,中英語の 7honge [writing][netspeak][grammatology][grapheme][abbreviation][owl_and_nightingale][word_play][manuscript][scribe]

「#817. Netspeak における省略表現」 ([2011-07-23-1]) で見たように,ネット上では判じ絵 (rebus) の原理による文字遊びともいえる省略表現が広まっている.<Thx2U> (= Thanks to you) や <4U> (= For you) や <CUL8R> (= See you later) や <Engl&> (= England) のような遊び心を含んだ文字列である.これらの数字や記号 <&> の用例は,本来の表語文字(記号)を表音的に用いている例として興味深い.それぞれ意味は捨象し,[tuː], [fɔː], [eɪt], [ənd] という音列を表す純粋な表音文字として機能している.

これは現代人の言葉遊びにすぎないと思われるかもしれないが,実は古くから普通に行なわれてきた.例えば,接続詞 and を書き表わすのに古くは <&> ではなく数字の <7> に似た <⁊ > という記号 (Tironian et) が用いられていた(「#1835. viz.」 ([2014-05-06-1]) を参照).そして,これが接続詞 and を表わすものとしてではなく,他の語の一部をなす音列 [and] を表わすものとして表音的に用いられる例があった.この接続詞は,現代と同様に弱い発音では語尾音がしばしば脱落したので,[and] だけでなく [an] あるいは [a] を表音する文字としても機能した.例えば,The Owl and the Nightingale から,l. 1195 に現われる動詞の過去分詞形 anhonge の接頭辞 an- が Tironian et で書かれており,<<⁊honge>> と写本に見える.同じように,l. 1200 の動詞の過去分詞形 astorue も <<⁊storue>> と書かれており,接頭辞 a- が Tironian et で表わされている.

書き手の遊び心もあるだろうし,少しでも短く楽に書きたいという思いもあるだろう.書き手の思いと,その思いを満たす手段は,昔も今も何も変わらない.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2016-10-03 Mon

■ #2716. 原始・古代の暗号のあけぼの [cryptology][history][hieroglyph][grammatology][bible][hebrew]

「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1]) で考察したように,文字の発明は,それ自体が暗号の誕生と密接に関係する出来事だが,秘匿することを主目的とした暗号コミュニケーションが本格的に発展するまでには,多少なりとも時間がかかったようである.今回は,『暗号解読事典』の pp. 2--6 を参照して,原始・古代の暗号のあけぼのを概略する.

暗号そのものではないが,文字の変形と秘匿性という特性をもった暗号の原型といえるものは,紀元前2000年ほど古代エジプト聖刻文字の使用にすでに見られる.例えば,王族を表わす文字には,権威と神秘性を付すために,そして俗人に容易に読めないように,変形が施された.しかし,このような文字の変形が軍事・外交的に体系的に使われた証拠はなく,これをもって本格的な暗号の登場とすることはできない.しかし,その走りではあったと思われる.

一方,紀元前1500年頃のメソポタミアには,明確に秘匿の意図が読み取れる真の暗号が用いられていたようだ.釉薬の製法が記された楔形文字の書字板において,正しい材料を表わす文字列が意図的に乱されているのだ.これは,人類最古の暗号の1つといってよい.

紀元前500年頃では,インドでも書法秘匿の証拠が見つかる.その手法もすでに多様化しており,換字式暗号から,文字反転,配置の攪乱に至るまで様々だ.これは,当時のインドで暗号コミュニケーションがある程度広く認知されていた状況を物語っている.人間の悦楽についての書『カーマ・スートラ』では,書法秘匿は女性が習得すべき技術の1つであると述べられている.

聖書にも,暗号の原型を垣間見ることができる.旧約聖書では,「アタシュ」と呼ばれるヘブライ語アルファベットに基づく換字式暗号の原初の事例がみられる.アタシュでは,最初の文字と最後の文字を入れ替え,次に2番目の文字と最後から2番目の文字を入れ替えるといったように,すべてのアルファベットを入れ替えるものである.これにより,『エレミヤ書』25章26節と51章41節で Babel が Sheshach と換字されている.しかし,ここには特別な秘匿の意図は感じられず,あくまで後の時代の本格的な暗号に連なることになる暗号の原型という程度のものだった.

古代ギリシアでは,ペルシアとの戦争に関わる軍事的な目的で,すでに単純ではあるが体系的な暗号技術が発達していた.紀元前5世紀,ギリシアの歴史家トゥキュイディデスは,スパルタ人がスキュタレーという暗号器具を発明したことに言及している.これは特定の大きさの棒で,そこに紙を巻き付けて棒の上から下へ文字を書いていった後で紙を解くと,無意味な文字列が並んでいるというものである.また,紀元前2世紀には暗号学者ポリュビオスが「ポリュビオスのチェッカー盤」と呼ばれる5×5のアルファベット表に基づく暗号技術を確立し,後の暗号発展の基礎となった.

ローマ帝国においては,「#2704. カエサル暗号」 ([2016-09-21-1]) で触れた換字式暗号が考案され,後に改良されながらも中世を通じて広く使われることになった.

このように,暗号史は世界史と連動して発達してきたのである.

・ フレッド・B・リクソン(著),松田 和也(訳) 『暗号解読事典』 創元社,2013年.

2016-09-22 Thu

■ #2705. カエサル暗号機(hellog 版) [cryptology][grammatology][cgi][web_service][statistics]

「#2704. カエサル暗号」 ([2016-09-21-1]) と関連して,文字遊びのために「カエサル暗号機」を作ってみた.まずは,最も単純な n 文字シフトの方針により,入力文字列を符号化 (encipher) あるいは復号化 (decipher) するだけの機能.バックエンドに Perl の Text::Cipher::KeywordAlphabet モジュールを利用している.

次に,下の暗号機は復号機能のみを実装しているが,英語の各文字の出現頻度に基づいた統計を利用して,n の値が不明でもカエサル暗号を解読してしまうことができる.

このカエサル暗号とその発展形は,西洋の古代・中世を通じて1500年以上ものあいだ最も普通に用いられたが,原理は驚くほど単純である.現在では暗号学者ならずとも普通の人にもコンピュータを使って簡単に解読できてしまい,暗号とは呼べないほどに安全性は低いが,メッセージを隠したいという人間の欲求の生み出した,本格的な暗号文化の幕開きを代表する手法だった.歴史的意義は大きい.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-09-21 Wed

■ #2704. カエサル暗号 [cryptology][grammatology]

種々の暗号のなかで最も古く単純なものの1つにカエサル暗号がある.この名は,Julius Caesar が軍事的に用いていたことが『ガリア戦記』から知られることによる.カエサル式単アルファベット換字法ともシフト・シファーとも言われる.平文のアルファベットの各文字を n 文字分ずらすことによって暗号文を作るもので,カエサルはローマ字をギリシア文字に変換した上でこの暗号方式を n = 3 で運用していた.現代英語の26文字アルファベットで,鍵が n = 3 であるカエサル暗号の対応表を示そう.慣習により,平文では小文字が,暗号文では大文字が用いられる.

| 平アルファベット | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| 暗号アルファベット | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |

これで有名な "veni, vidi, vici" を暗号化すると,"YHQL, YLGL, YLFL" となる.きわめて単純な原理であり,鍵の n = 3 を知らずとも,解読者は n = 1 から n = 25 に至る25通りの可能性をすべて試してみれば,いずれ解読に至るだろう.

このままでは強度が足りないので,その後,様々な攪乱法が発達した.例えば,平文の綴字を崩しておいたり,単語を区切る空白を消去したり,何にも相当しない無意味な「冗字」 (null) をところどろこに挿入したり,複数の平アルファベットを単一の暗号アルファベットに対応させたり (homophonic),キーワードを暗号アルファベットの先頭に挿入してからシフトする方法などが編み出された.この最後の方法によると,例えばキーワードが "JULIUS CAESAR" だとすると,空白を詰めたり文字重複を避けたりして,次のような対応表が得られる.

| 平アルファベット | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| 暗号アルファベット | J | U | L | I | S | C | A | E | R | T | V | W | X | Y | Z | B | D | F | G | H | K | M | N | O | P | Q |

これにより,"veni, vidi, vici" は "MSYS, MRIR, MRLR" となる.キーワードを知らない解読者にとって,格段に解読が難しくなる.

しかし,アルファベットを単にシフトさせるのではなく,ランダムに対応付けることをすれば,作り上げられる対応表の数は 400,000,000,000,000,000,000,000,000 通りを上回り,はるかに安全な暗号システムとなる.この原理の単純さが受け,ヨーロッパではなんと15世紀に至るまで,カエサル暗号の系列が最も頻繁に用いられたのである.以上,サイモン・シン(著書の上巻第1章)およびフレッド・B・リクソン (136--40) を参照して執筆した.

なお,シーザー暗号は言葉遊びとして用いられることもあり,VMS を1つ後ろにずらして(性能においてそれを越したいという意図から) WNT (= Windows NT) と命名した例,IBM を1つ前にずらして HAL(『2001年宇宙の旅』のコンピュータにつけられた名前)とした例がある.

・ サイモン・シン(著),青木 薫(訳) 『暗号解読 上下巻』 新潮社,2017年.

・ フレッド・B・リクソン(著),松田 和也(訳) 『暗号解読事典』 創元社,2013年.

2016-09-18 Sun

■ #2701. 暗号としての文字 [grammatology][cryptology]

「#2699. 暗号学と言語学」 ([2016-09-16-1]) で論じたように,暗号学 (cryptology) と文字論 (grammatology) の関係は深い.1点目に,未解読文字の解読と暗号の解読は,方法や作業が類似している.2点目に,暗号化・復号化の対象となるのは,ほとんどの場合,書記言語,すなわち文字である.3点目に,暗号解読に利用される手法は,多くの場合,書記言語の文字論的な特性に基づく高度な数学や統計学の手法である.したがって,文字論は暗号学へ理論的な基礎を与え,暗号学は実用性を背景に数学的,統計的な観点から文字論へ成果をフィードバックするという関係が成り立っている.

しかし,それ以前の問題として,そもそも原始・古代においては文字(体系)それ自体が暗号だったと考えることもできるのではないか.文字を利用できるのは,権力者と知識人に限られ,大多数の一般庶民にとって,それは無意味な記号の羅列にしか見えなかった.昨日の記事「#2700. 暗号によるコミュニケーションの特性」 ([2016-09-17-1]) で議論した暗号コミュニケーションの本質に照らすと,当時の文字はまさに「排他的なコードにより排他的な接触の関係を作り上げて排他的なコミュニケーション回路を作る」のに貢献していたのである.実際,権力者や知識人は,文字体系のカラクリたるコードを一般庶民から秘匿し(一般庶民はそれを魔法と信じていた),情報戦における優位と権益を保持できるように努めた.これは,近現代の戦争において国家が軍事的暗号を厳密に管理しようとした動機やその実態にも,そのまま当てはまる.

以前に「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) と題する記事を書いたが,暗号(学)の歴史を概観した後でその記事を読み返すと,文字と暗号の性質の類似性がよく理解できる.暗号が秘匿性をもっているというのはトートロジーだとしても,暗号が保守性を有するという見解は一面の真実を含んでいる.例えば,暗号はいったんその強度に関して信頼を得ると,有用な方法として広く用いられ,制度として定着する傾向がある.敵の暗号解読者に破られて有用性を失う瞬間までは,新たな暗号開発が本格的になされることはない(既存暗号の安全性を高める工夫は常に行なわれていたが).暗号の歴史は,その軍事的実用性に駆り立てられて,新暗号の発明→解読の成功→新暗号の発明→解読の成功→・・・を繰り返してきたという点で,全体としてはむしろ革新の歴史とも理解できるかもしれないが,解読成功というやんごとなき理由が発生するまでは,あくまで保守的にとどまると見ることもできるのである.

2016-09-16 Fri

■ #2699. 暗号学と言語学 [cryptology][linguistics][statistics][grammatology]

サイモン・シンの『暗号解読』を読んだ.暗号学 (cryptology) は言語学の1分野として言及されることもあるが,最も原始的な転置式暗号や,語や文字を置き換える換字式暗号を除けば,それ以降の暗号作成と解読は数学,統計学,物理学の応用そのものであり,言語学の扱う範囲から大きく逸脱しているように思われる.近代以降に開発されたヴィジュネル暗号,エニグマの暗号,公開鍵方式,量子暗号などは,高度な数学・物理学を利用した暗号であり,もはや言語学の出る幕ではないかのようだ.

しかし,いくつかの点で暗号学は言語学と密接な連係を保っているのは事実である.『暗号解読』により暗号の歴史を概観したところで,両分野の顕著な接点について考えてみた.1つ目は,当然といえば当然だが,暗号化して秘匿したいもとの材料はほぼ常に言語であるということだ.数字やその他の記号を秘匿したいという機会もあるだろうが,基本的には何らかの言語で書かれた文章が暗号化の対象であり,それゆえに「平文」と呼ばれる.暗号作成者は,この平文に何らかのスクランブル(暗号化するための演算)を施して無意味な文字列を得るわけだが,ここで行なっていることは,有意味で言語らしいテキストを無意味で言語らしからぬ文字列へ変換するという作業である.つまり,暗号作成者はなるべく平文のもつ言語らしさを取り除こうと努力する人にほかならず,暗号の成否は,その人が言語らしいとは何を指し,言語らしからぬとは何を指すのかについて,いかに深く理解しているかにかかっている.言語(とりわけ書き言葉)における文字の出現率などの統計的な事情に精通していればいるほど,暗号作成者は言語らしからぬ出力を得られるし,逆に暗号解読者はもとの平文を取り戻すことができる.隠したい元のものが言語テキストである以上,その後,いかに複雑な演算を加えようとも,何らかの言語的性質は着いて回らざるをえない.

2つ目に,暗号化や復号化に用いられる鍵もまた,暗号の歴史の大部分において,単語やその他の表現など言語的な単位だったという事実がある.現代の最も進んだ暗号においては鍵が数字であることが多いが,少なくとも鍵交換の問題が解決される以前の暗号においては,鍵は意味をなすキーワードやキーフレーズであり,ある言語の語彙に登録された単語やその他の表現であることが普通だった.それは,鍵が暗号者と復号者に共有されていなければならず,互いにとって既知である単語を鍵とし,それを暗記しておくのが,管理上もっとも便利だったからだ.数字や記号の羅列は暗記しにくいし,メモに書き留めておくという手はセキュリティ上問題がある.したがって,2人が最初から知っているもの,すなわち共通言語の何らかの単位を鍵とするのが自然である.逆にいえば,暗号解読者にとっては,鍵を突き止めるために,言語の語彙や表現のリストのなかから候補を絞り込むという戦略が妥当となる.このように,平文のみならず,暗号の鍵そのものも多くの場合,言語である.

3つ目に,諸言語は言語としての特性を共有しつつも互いに異なる恣意的な記号体系であるから,自言語と他言語の間の翻訳の作業は,暗号・復号の作業に近い.実際,第2次世界大戦では,アメリカは先住民ナヴァホ族の言語を用いたナヴァホ暗号なるものを生み出した.英語も話せるナヴァホ族が媒介となって,暗号化したい英語の平文をナヴァホ語へ変換し,そのナヴァホ語テキストを伝達したい相手に届ける.その相手は,お付きのナヴァホ族の人に頼んでそのテキストを英語へなおしてもらう.当時,敵国ドイツには,ナヴァホ語に関する研究は一切なく,ドイツ人の解読者がナヴァホ語から翻訳する術はなかった.既存のあまり知られていない自然言語は,それ自体が暗号のアルゴリズムになりうるという例だ.

最後に,未解読文字との関連もある.「#2427. 未解読文字」 ([2015-12-19-1]) で述べたように,いまだ解読されていない文字体系は少なくない.「#2486. 文字解読の歴史」 ([2016-02-16-1]) で触れたが,文字解読の歴史をひもとくと,そこで使われてきた手法は,現代に近づくほど,主として文字論を基礎とする統計学や数学を駆使する科学的な手法へと進化してきており,一般の暗号解読の手法ときわめてよく似ている.このことは,いずれも「平文」が何らかの言語で書かれたテキストであるということを前提としているのだから,不思議ではないだろう.暗号学の成果は,文字の解読におおいに貢献することができる.

さらに本質的で興味深い問いとして,人間はいつ,どこで,なぜ言語を暗号化する必要があるのだろうか.言語がコミュニケーションのために発達してきたことを前提とすると,メッセージを秘匿したいという行動や欲求は一種の矛盾ともいえる.言語と秘匿というテーマは,暗号学の哲学ともいうべきものになるだろう.

・ サイモン・シン(著),青木 薫(訳) 『暗号解読 上下巻』 新潮社,2017年.

2016-09-05 Mon

■ #2688. 戦中と右横書き [writing][grammatology][direction_of_writing][history][sociolinguistics][language_myth]

8月15日の読売新聞朝刊に,83歳の女性からの投書が掲載されていた.先の戦争中に学校で右横書きを習ったという世代の方である.「学校では横書きをする場合,右から書くよう指導された.敵国の英語のまねにならないよう,とのことだった.今でも,右から書かれた言葉を見ると,当時を思い出して悲しい気持ちになる」とあった.

文字を書く書字方向 (direction_of_writing) の話題については ##2448,2449,2482,2483 で扱ってきた.文字論,特に統字論の問題として見れば,近代日本語の右横書きか左横書きか,あるいは右縦書きかという書字方向の変異や変化は,世界の書記体系の取り得る類型の枠内で論じられるものの,実際にその選択に際して作用していた力は,極めて社会的なものだった.戦中は欧米イメージのまとわりついた左横書きが忌避され,日本古来のイメージと重ね合わされた右横書きがよしとされた.戦後は右横書きは消えたが,くだんのイメージの対立は戦中の書字方向の記憶とともに現在でも語り継がれている.

しかし,これは語り継がれた記憶という以上に,神話に近いものであるという.屋名池 (169--70) は,戦前・戦中・戦後の日本語書字方向の変化について,次のようにまとめている.

右横書きは,左横書きと同じく,本来欧米語の影響によって生まれたものであるにもかかわらず,早くから縦書きと併用されてきたこともあって,大正末・昭和初期までには「右横書き=日本固有・伝統的」,「左横書き=欧米模倣・モダン」というイメージが成立・定着していたことはすでにたびたびふれた.このイメージはその語の社会の有為転変にかかわらず,戦後まで一貫して変わらなかった.一方,このイメージに対する評価・価値付けは激動の時代を反映して激しく変転し,横書きはそれに大きく翻弄されたのである.

西欧化イコール近代化・進歩として高い評価を与える明治以来の傾向は,日中戦争下にも続き,一九四〇(昭和一五)年になっても,レコードや洋菓子のような洋風・モダンなイメージの商品では,従来右横書きだった表示が新たに左横書き化していることは先に述べた.

しかし,欧米列強を的にまわして太平洋戦争が勃発するや,価値付けは大きく逆転し,日本在来の伝統的なものが国粋主義の立場から強力に支持されるようになる.それに支えられて左横書きの右横書き化という動きがあらわれ,これまでの左横書き化の流れと対立することになった.

太平洋戦争が敗戦に終わり,「鬼畜米兵」から「四等国」自認へと,価値が三転すると,国粋主義の支えを失って右横書き化の動きは失速し,一方,ふたたび芽生えた欧米のモダンで豊かな生活文化への憧れに押されて,左横書きの評価は急上昇する.左横書き化が一挙に進み,右横書きは駆逐されて,ついに横書きは左横書きへ統一されることになるのである.

実際,1946--48年の新聞広告の調査によれば,この3年間という短期間のあいだに,なだれを打って右横書きから左横書きへと移行したことが分かっている(屋名池,p. 171).ただし,注意すべきは,上の引用内でも述べられている通り,左横書きは戦前から一般的な趨勢だったことである.確かに従来戦前から右横書きも並存していたし,終戦直前には特に右横書きが目立ってきたという状況はあったが,それ以前から左横書きの傾向は既定路線だった.戦後になって,その既定路線が改めて日本人に自然に確認され,受け入れられたということだろう.屋名池 (177) 曰く,「左横書きへの統一は戦後の日本語表記の変革のうち,唯一,草の根が生み出し成就させたものなのだ」.つまり,戦前・戦中=右横書き,戦後=左横書きという構図は広く流布しているものの,一種の神話というべきものである.

だが,人々がその神話を生み出すに至ったのも,終戦前後のほんの数年間で左右転換を遂げたという強烈な印象と記憶があったからだろう.この神話は,当事者たちが自ら作り上げた神話といえるのではないか.

・ 屋名池 誠 『横書き登場―日本語表記の近代』 岩波書店〈岩波新書〉,2003年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow