2015-12-21 Mon

■ #2429. アルファベットの卓越性という言説 [language_myth][writing][alphabet][grammatology][sociolinguistics][linguistic_imperialism][grapheme]

アルファベット (alphabet) あるいは単音文字の文字体系としての卓越性について,多くの言説がなされてきた.数十年前まで,特に西洋ではアルファベットは文字の発展の頂点にあるという認識が一般的だったし,現在でもそのように信じている者は少なくないだろう (cf. 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])) .

合理性,経済性,分析性という観点からいえば,アルファベットは確かに音節文字よりも,表語文字よりもすぐれているとはいえるだろう.しかし,そのような性質が文字の果たす機能のすべてであるわけではない.むしろ,「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]),「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1]),「#2401. 音素と文字素」 ([2015-11-23-1]) の記事などで繰り返してきたように,私は,文字の本質は表語機能 (logographic function) にあると考えている.それでも,アルファベット卓越論は根強い.

文字体系としてのアルファベット卓越論は,優位に西洋文化優勢論に発展しうる.西洋社会は,アルファベットを採用し推進したがゆえに,民主主義や科学をも発展させることができたのだ,という言説だ.しかし,これは神話であるにすぎない.この問題について,ロビンソン (226--27) は次のように議論している.

アルファベットは民主主義の発展に不可欠だったとよくいわれる.識字率を大いに高めたからだと.また,現代社会に於ける西洋の勝利,とくに科学分野での成功は,いわゆる「アルファベット効果」に負うところが大きいともいわれる.なぜなら西洋と中国を比較すると,科学はどちらでも発達したが,西洋では分析的な思考が発達し,例えばニュートンやアインシュタインのような人物が輩出して中国をはるかに引き離す結果となった.そういう分析的な思考は,単語が1字1字に分解されるアルファベットの原理によって育まれたというのだ.簡単にいえば,アルファベットは還元主義的な思考を育て,漢字は全体論的な思考を育てるということになる.

初めに述べた民主主義とアルファベットについての意見には,一片の真実がありそうだ.だがアルファベットが民主主義の発展を助けたのだろうか,それとも,人々に芽生えた民主主義を求める気持ちがアルファベットを誕生させたのだろうか?〔中略〕古代エジプト人は早くも紀元前第3千年紀,母音記号のないアルファベットを知っていた.しかしそれを使おうとはせずに,たくさんの記号を使ってヒエログリフを書くことを選んだ.これは彼らが自分たちの政治体制に,民主主義の必要性を感じていなかったということなのか?

科学の発展をめぐる二つめの意見は,おもしろいが誤りだ.中国の文字がそのあまりの複雑さのために,読み書き普及の妨げになったというなら話はわかる.しかし分析的な思考が得意かどうかといった深い文化的傾向を,漢字が表語的な文字だということに結びつけるのはばかげている.インド?ヨーロッパ語族の人々が叙事詩を書くということと,牛乳を飲むという事実を結びつけるようなものだろう.中国人は牛乳を飲まないから叙事詩を書かないのだと.ある優れた中国研究者は,皮肉をこめてこれを「牛乳食効果」と読んでいる.文化的な深い違いを論じるには,その文化全体を見なければならない.それがどんなに重要そうでも,文字がどうかといったほんの一面だけを見ても仕方がない.結局のところ重力や相対性理論を理解したニュートンやアインシュタインなら,たとえ漢字で教育を受けていても,いやエジプトのヒエログリフやバビロニアの楔形文字であったとしても,学ぶべきものは学んだに違いないのである.

また,ロビンソンは別の箇所 (265)で民主主義の問題について次のようにも述べている.

アルファベットと識字能力と民主主義の同時代的な関係も,一見もっともらしいけれど,評価するのは難しい.確かに文字が覚えやすければ,多くの人が習得でき,その人々が社会的な問題に明るくなれば,それに関与したり,何らかの役割を求めるようになるかもしれない.だから確かに今日の民主主義国家の教育政策は,読み書きの能力向上に重点をおき,非識字は進歩の遅れだというのが常識になっている.とはいえ識字の問題には,読み書きのたやすさ以外にも,ひじょうに多くのことが関係している.経済,政治,社会や文化の状況なども,識字能力と民主主義が根付き成長していくには,それに好都合でなければならない.古代エジプトに根本的な社会構造の変化が起きなかったこと,あるいは古代ギリシアにそれが起きたことを,たんにヒエログリフとアルファベットの違いから説明することはできないだろう.それは今日の日本の識字率の高さを,その世界一複雑な文字のせいにはできないのと同じくらい明白なことである.

文字論という分野がもっと認知され,理解されない限り,標題の言説は今後も繰り返されるのかもしれない.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-20 Sun

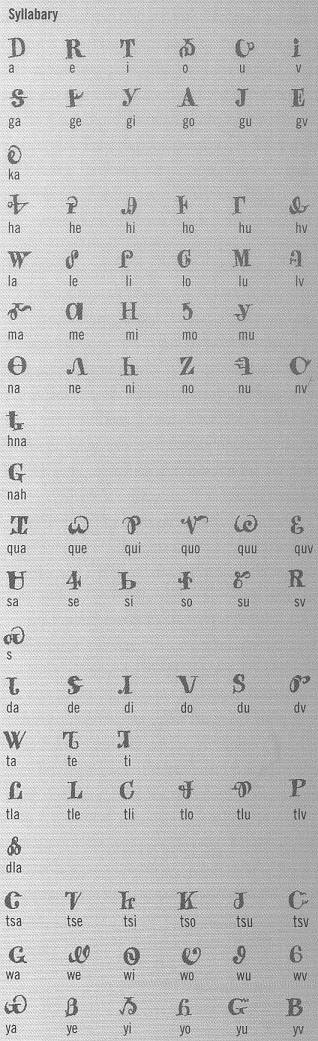

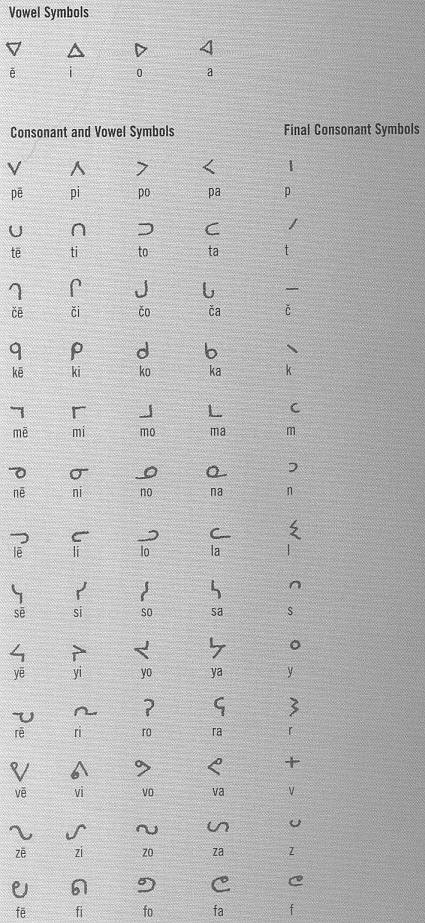

■ #2428. チェロキー音節文字とクリー音節文字 [writing][grammatology][syllabary]

19世紀前半にローマ字を参考に作られた2種類の表音文字がある.いずれもアメリカ先住民の言語を表記するのに考案された音節文字だ.

1つめは,チェロキー・アルファベットと呼ばれる文字である.これは,チェロキー族 (Cherokee) のセコイヤ (Sequoyah; 1760--1843) が,母語であるイロクォイ語 (Iroquoian) を表記するために1821年に考案したもので,「アルファベット」と呼ばれこそするが,実際には音節文字 (syllabary) である.85の記号により,6つの母音,22の子音,200ほどの音素群や音節を表わす.セコイヤは英語を知らなかったが,英語話者の開拓者と接触するなかで,母語を表記する文字体系を作ろうと思い立った.当初は表語文字の考案を目指していたが,数千の記号が必要となることを知って諦めざるをえず,音節文字の考案へと転向した.はじめ文字の種類は200近くあったが,最終的には85文字へ絞った.字形はギリシア文字やヘブライ文字の影響も受けつつラテン文字を基礎としているが,与えられている音価はラテン語や英語などとはまったく異なる.

チェロキー文字が提案されると,それは数年のうちに多くのチェロキー族の人々によって習得された.まずは発祥地 North Carolina で,さらに1830年以降はチェロキー族の多くが移住した Oklahoma でも用いられることになった.1827年には,チェロキー文字はボストンでデザインされた活字により印刷・出版されもした.やがてチェロキー族の90%がこの文字を読めるようになったというから,民族の識字率向上に相当の効果があったことになる.チェロキー文字は後に衰退したが,私信,聖書翻訳,インディアンの医学的記述などには残ったものがある.また,近年,復活の試みもなされているようだ.以下にその文字表を示そう(Comrie et al. 206; ロビンソン 224--25 も参照).

一方,19世紀半ばに James Evans なる宣教師が,カナダ西部で行われていたアルゴンキン語群 (Algonquin) に属するクリー語 (Cree) を表記する文字を考案した.基本的には12組の音節文字だが,語尾に現われる短子音を綴ることもできた.1833年までに,この言語と文字により聖書翻訳がなされた.また,同じ文字は Choctaw, Chippewa, Slave などのアメリカ先住民の言語を表記するのにも用いられた.クリー文字もチェロキー文字と同様に,民族の識字率の向上に訳だったようだ.以下に,Comrie et al. (205, 207) より文字表を示そう.

両文字体系については,Omniglot: Writing Systems & Language of the World より Cherokee language, writing system and pronunciation および Cree syllabary, pronunciation and language も要参照.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

2015-12-19 Sat

■ #2427. 未解読文字 [grammatology][hieroglyph][timeline]

未解読文字の解読への夢は,人々のロマンを誘わずにいられない.Jean-François Champollion (1790--1832) によるロゼッタ石 (Rosetta stone) に記されたエジプト聖刻文字(ヒエログリフ)の解読,Sir Henry Creswicke Rawlinson (1810--95) による楔形文字の解読,Michael George Francis Ventris によるクレタ島の線文字Bの解読,西田龍雄による西夏文字の解読の過程などを読むと,一級のミステリー小説よりもなおワクワクする.現在解読作業が進んでおり,本格的な解読が時間の問題と目されているものに,マヤ文字がある.こちらの謎解きの経過にも目が離せない.

世界中の遺跡などから発掘される遺物に記されている文字(体系)は,それが既知の文字でない限り,発見当初はすべて未解読文字として扱われる.後に,天才の出現や時の運により首尾よく解読が進んでゆくものもあれば,まったく手の出ないものもある.だが,エジプト聖刻文字や線文字Bのように「解読に成功した」文字と呼ばれてはいても,すべてが解読されているわけではなく,未解読の部分が残っているというのが普通である.未解読と既解読は,あくまで程度の問題ととらえる必要があろう.

上記の但し書きを加えた上でも,完全に,あるいはほぼ未解読といってよい文字体系が,今なお多く存在する.ロビンソン (175) にまとめられている未解読文字一覧を再現しよう.表中の「*」の印は,学者の間で意見が一致していないことを示す.

| 文字の呼び名 | 発見された場所 | 最古とされるものの年代 | 文字:既知/未知 | 言語:既知/未知 |

|---|---|---|---|---|

| 原エラム文字 | イラン/イラク | 紀元前3000年頃 | 未知 | 未知 |

| インダス文字 | パキスタン/北西インド | 紀元前2500年頃 | 未知 | * |

| 「疑似ヒエログリフ」 | ビブロス(レバノン) | 紀元前第2千年紀 | 未知 | 未知 |

| 線文字A | クレタ島 | 紀元前18世紀 | 一部は既知 | 未知 |

| ファイストスの円盤 | ファイストス(クレタ島) | 紀元前18世紀 | 未知 | 未知 |

| エトルリア文字 | 北イタリア | 紀元前8世紀 | 既知 | 一部は既知 |

| メロエ文字 | メロエ(スーダン) | 紀元前200年頃 | 既知 | 一部は既知 |

| ラモハーラ文字 | 中央アメリカ | 紀元150年頃 | * | * |

| ロンゴロンゴ | イースター島 | 紀元19世紀以前 | 未知 | 未知 |

未解読文字には,大きく分けて (1) 言語は既知だが文字は未知(マヤ文字など),(2) 言語は未知だが文字は既知(エトルリア文字など),(3) 言語も文字も未知(インダス文字,ロンゴロンゴなど)に分けられる.いずれにせよ,最終的に記されている言語が何語であるのかが判らなければ,解読は不可能ということになる.新たな謎解きミステリーを読んでみたいが,マヤ文字を除けば,その時は簡単には訪れないだろう.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-16 Wed

■ #2424. digraph の問題 (2) [alphabet][grammatology][writing][digraph][spelling][grapheme][orthography][phoneme][diacritical_mark][punctuation]

昨日の記事 ([2015-12-15-1]) に引き続いての話題.現代英語の二重字 (digraph) あるいは複合文字素 (compound grapheme) のうち,<ch>, <gh>, <ph>, <sh>, <th>, <wh> のように2つめの文字素が <h> であるものは少なくない.すべてにあてはまるわけではないが,共時的にいって,この <h> の機能は,第1文字素が表わす典型的な子音音素のもつ何らかの弁別特徴 (distinctive feature) を変化させるというものだ.前舌化・破擦音化したり,摩擦音化したり,口蓋化したり,歯音化したり,無声化したり等々.その変化のさせかたは一定していないが,第1文字素に対応する音素を緩く「いじる」機能をもっているとみることができる.音素より下のレベルの弁別特徴に働きかける機能をもっているという意味においては,<h> は機能的には独立した文字というよりは発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]) に近い.このように機能としては補助的でありながら,体裁としては独立した文字素 <h> を騙っているという点が,あなどれない.

日本語の仮名に付す発音区別符号である濁点を考えよう.メインの文字素「か」の右肩に,さほど目立たないように濁点を加えると「が」となる.この濁点は,濁音性(有声性)という弁別特徴に働きかけており,機能としては上述の <h> と類似している.同様に,フランス語の正書法における <é>, <è>, <ê> などのアクサンも,メインとなる文字素 <e> に補助的に付加して,やや閉じた調音,やや開いた調音,やや長い調音などを標示することがある.つまり,メインの音価の質量にちょっとした改変を加えるという補助的な機能を果たしている.日本語の濁点やフランス語のアクサンは,このように,機能が補助的であるのと同様に,見栄えにおいてもあくまで補助的で,慎ましいのである.

ところが,複合文字素 <th> における <h> は事情が異なる.<h> は,単独でも文字素として機能しうる.<h> はメインもサブも務められるのに対し,濁点やアクサンは単独でメインを務めることはできない.換言すれば,日本語やフランス語では,サブの役目に徹する発音区別符号というレベルの単位が存在するが,英語ではそれが存在せず,あくまで視覚的に卓立した <h> という1文字が機能的にはメインのみならずサブにも用いられるということである.昨日に引き続き改めて強調するが,このように英語の正書法では,機能的にレベルの異なるものが,形式上区別なしに用いられているという点が顕著なのである.

なお,2つの異なるレベルを分ける方策として,合字 (ligature) がある.<ae>, <oe> は2つの単独文字素の並びだが,合字 <æ>, <œ> は1つの複合文字素に対応する.いや,この場合,合字はすでに複合文字素であることをやめて,新しい単独文字素になっていると見るべきだろう (see 「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]),「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1])) .

2015-12-15 Tue

■ #2423. digraph の問題 (1) [alphabet][grammatology][writing][digraph][spelling][grapheme][terminology][orthography][final_e][vowel][consonant][diphthong][phoneme][diacritical_mark][punctuation]

現代英語には <ai>, <ea>, <ie>, <oo>, <ou>, <ch>, <gh>, <ph>, <qu>, <sh>, <th>, <wh> 等々,2文字素で1単位となって特定の音素を表わす二重字 (digraph) が存在する.「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1]),「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]),「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1]) ほかの記事で取り上げてきたが,今回はこのような digraph の問題について論じたい.beautiful における <eau> などの三重字 (trigraph) やそれ以上の組み合わせもあり得るが,ここで述べる digraph の議論は trigraph などにも当てはまるはずである.

そもそも,ラテン語のために,さらに遡ればギリシア語やセム系の言語のために発達してきた alphabet が,それらとは音韻的にも大きく異なる言語である英語に,そのままうまく適用されるということは,ありようもない.ローマン・アルファベットを初めて受け入れた古英語時代より,音素の数と文字の数は一致しなかったのである.音素のほうが多かったので,それを区別して文字で表記しようとすれば,どうしても複数文字を組み合わせて1つの音素に対応させるというような便法も必要となる.例えば /æːa/, /ʤ/, /ʃ/ は各々 <ea>, <cg>, <sc> と digraph で表記された (see 「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1])) .つまり,英語がローマン・アルファベットで書き表されることになった最初の段階から,digraph のような文字の組み合わせが生じることは,半ば不可避だったと考えられる.英語アルファベットは,この当初からの問題を引き継ぎつつ,多様な改変を加えられながら中英語,近代英語,現代英語へと発展していった.

次に "digraph" という用語についてである.この呼称はどちらかといえば文字素が2つ組み合わさったという形式的な側面に焦点が当てられているが,2つで1つの音素に対応するという機能的な側面を強調する場合,"compound grapheme" (Robert 14) という用語が適切だろう.Robert (14) の説明に耳を傾けよう.

We term ai in French faire or th in English thither, compound graphemes, because they function as units in representing single phonemes, but are further divisible into units (a, i, t, h) which are significant within their respective graphemic systems.

compound grapheme (複合文字素)は連続した2文字である必要もなく,"[d]iscontinuous compound grapheme" (不連続複合文字素)もありうる.現代英語の「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) がその例であり,<name> や <site> において,<a .. e> と <i .. e> の不連続な組み合わせにより2重母音音素 /eɪ/ と /aɪ/ が表わされている.

複合文字素の正書法上の問題は,次の点にある.Robert も上の引用で示唆しているように,<th> という複合文字素は,単一文字素 <t> と <h> の組み合わさった体裁をしていながら,単一文字素に相当する機能を果たしているという事実がある.<t> も <h> も単体で文字素として特定の1音素を表わす機能を有するが,それと同時に,合体した場合には,予想される2音素ではなく新しい別の1音素にも対応するのだ.この指摘は,複合文字素の問題というよりは,それの定義そのもののように聞こえるかもしれない.しかし,ここで強調したいのは,文字列が横一列にフラットに表記される現行の英語書記においては,<th> という文字列を見たときに,(1) 2つの単一文字素 <t>, <h> が個別の資格でこの順に並んだものなのか,あるいは (2) 1つの複合文字素 <th> が現われているのか,すぐに判断できないということだ.(1) と (2) は文字素論上のレベルが異なっており,何らかの書き分けがあってもよさそうなものだが,いずれもフラットに th と表記される.例えば,<catham> と <catholic> において,同じ見栄えの <th> でも前者は (1),後者は (2) として機能している.(*)<cat-ham>, *<ca(th)olic> などと,丁寧に区別する正書法があってもよさそうだが,一般的には行われていない.これを難なく読み分けられる読み手は,文字素論的な判断を下す前に,形態素の区切りがどこであるかという判断,あるいは語としての認知を先に済ませているのである.言い換えれば,英語式の複合文字素の使用は,部分的であれ,綴字に表形態素性が備わっていることの証左である.

この「複合文字素の問題」はそれほど頻繁に生じるわけでもなく,現実的にはたいして大きな問題ではないかもしれない.しかし,体裁は同じ <th> に見えながらも,2つの異なるレベルで機能している可能性があるということは,文字素論上留意すべき点であることは認めなければならない.機能的にレベルの異なるものが,形式上区別なしにフラットに並べられ得るという点が重要である.

・ Hall, Robert A., Jr. "A Theory of Graphemics." Acta Linguistica 8 (1960): 13--20.

2015-12-12 Sat

■ #2420. 文字(もどき)における言語性と絵画性 [grammatology][writing][terminology]

文字の起源について語るときに問題となるのは,絵のような図のような「文字もどき」というべき文字の前段階のものが,いつから純然たる文字となるのかという疑問である.「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1]),「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1]),「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1]),「#2416. 文字の系統 (4)」 ([2015-12-08-1]) 等の記事では,この「先段階」のものを「絵」「絵文字」「始原文字」などと様々に呼んできた.

文字と文字もどきの区別を明確につけることは難しい.一般的な理解によれば,文字とは,慣習的に特定の言語的単位と結びついた書記記号であり,そのような単位と関連づけられていないような記号は,せいぜいシンボルと呼ぶべきものだろう.しかし,考古学的な遺物に残されている痕跡が,いつから,どの瞬間から,この定義における純然たる文字に相当するようになるのかを決定することは難しい.1つの目安として,文字らしき痕跡が,いかに写実的な絵画から逸脱して,より非絵画的に,あるいは幾何学的に変形しているかという基準がある.というのは,描きやすい幾何学的へ簡略化しているということは,その痕跡が慣習化して,おそらく特定の言語的単位と結びつけられていることを示唆するからだ.

しかし,純然たる文字としての確立(すなわち言語的単位との密な関係)と,その痕跡の絵画風たる度合いとは,必ずしも一致するわけではない.言語性と非絵画性とは,確かにしばしば連動するが,原則として独立した2つの軸と捉える必要がある.この2つを同一視してしまうと,いまだ文字にならざるその前段階のものを絵「文字」と呼称しつつ,純然たる文字であるエジプト聖刻文字も「絵」文字と呼ぶというように,用語上の混乱が生じる (cf. 「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1])).

そこで,言語性を縦軸に,絵画性を横軸にとったマトリックスを作成してみた.種々の痕跡なり,シンボルなり,(絵)文字なりは,このマトリックスの適当な位置に配置されるはずである.粗っぽい図ではあるが,これを掲げよう.

絵画的 ←──────────────────────→ 非絵画的(幾何学的)

非言語的

↑ 「絵文字」 甲骨卜辞 地図記号

│ 印章 天気記号

│ ピクトグラム

│ 数字

│

│ 聖刻文字 漢字 仮名 アルファベット

↓ 象形文字

言語的

文字の先段階のプロトタイプは「絵文字」であり,文字のプロトタイプは例えばアルファベットだろう.しかし,絵画的でありながらも言語的であるエジプト聖刻文字もあれば,非絵画的(幾何学的)な方向に発展していながらも厳密には言語的単位と結びついていない地図記号や天気記号などのシンボルもある.それらの中間段階に位置づけられるシンボル・文字体系も存在する.文字論上,最も重要な差異は,マトリックスの上半分と下半分の違いである.下半分に位置づけられるのが,純然たる文字である.

2015-12-09 Wed

■ #2417. 文字の保守性と秘匿性 [writing][grammatology][alphabet][hieroglyph][religion]

文字を利用する書き言葉という媒体は,話し言葉に対して保守的である.このことは,これまでの文字や書き言葉に関する記事において前提としてきた.これについては,例えば「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]),「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート」 ([2015-08-06-1]),「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1]) を参照されたい.

文字には,保守性に加えて,特に古代においては秘匿性があった.文字の読み書き能力は,特権階級にのみ習得の認められた秘密の技能であり,それは権力や威信の保持にもあずかって大きかった.また,世俗的な権力と宗教的な威信も分かち難いものであったから,それらと強く結びつく文字もまた「守り」に入る傾向が顕著だった.秘匿するくらい大事に守る文字であるから,権力者や宗教人がやすやすとそれを変化させるはずもない.文字の保守性と秘匿性は密接に関係している.

文字のこの性質を示す歴史的な事例は豊富にある.「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]) でも触れたように,王=神が字形の変化を許さなかったと考えられる聖刻文字(ヒエログリフ)の事例があるし,同じようなケースが中国の漢字(篆書)にもみられる.加藤 (172) は,アルファベットを発明したフェニキア人の秘匿性について,次のように述べている.

これほどアルファベットの発明と普及に貢献したフェニキア人であったが,かれら自身は自分たちのもとめた文字の「実用性」ということを活用しただけで,この新しい文字をもちいて実用以上のもの,つまり文学とか哲学を記すということはあまりしなかったようである.そればかりでなく,かれらはこの文字でしるした商業上・行政上の文書もあまりのこしていない.その理由は,かれらの都市国家内では,特権階級を構成していた大商人たちが寡頭政治をしき,なにごとにも秘密主義をモットーにしていたからと考えられている.

なお,この引用の次の段落で,加藤 (172) は「それゆえ,ギリシア人がアルファベットによせた貢献は,単に母音の記号を加え,左ヨコ書きをはじめたという形式的なものよりも,この実用の文字ですぐれた学芸の文書をしるしたこと,つまりはじめてアルファベットに学芸の魂を吹きこんだことであったといってよいであろう」とも述べており,興味深い.ギリシア文字は,それほど秘密主義に陥らなかったということか.

文字の保守性に関わるもう1つの要因として,文字体系は言語以上に特定の言語社会を越えて広く伝播しうるという事情があるかもしれない.広く種が蒔かれて,別の言語にも適用されやすいことになるから,どこかしらで生き延びる確率も高い.場所は移れども長く生き残り得るから,その分「保守的」に見えるという要因があるかもしれない.例えば,中国語で漢字が滅びたとしても,日本語で残りさえすれば,漢字という文字体系は存続することになり,長生きで「保守的」と見えるだろう.ロビンソン (77) は,言語の滅びやすさに対する文字の生存率の高さについて,次のように表現している.

いつの時代にも,言語の数は文字の数をはるかに上回る.しかし言語は文字よりもずっと簡単に消滅してしまう.一方,文字のほうは,新しい言語に応用されたおかげで,より広く使われるようになることがめずらしくない.文字によってはそうしたことが一度ならず起きる.楔形文字や漢字,ギリシアのアルファベットがそうだった.ところがエジプトやマヤのヒエログリフは,そうはいかなかった.文字がなぜ生き残ったり消滅したりするのか,その理由は定かではない.記号の単純さや,音声をうまく表記できるかどうかだけが,生き残りの決め手になるのでないことは確かだろう.もしそうだったら,中国から漢字は消え,アルファベットに取って代わられただろうし,日本人が漢字を借用することもなかったにちがいない.政治や経済の力,宗教や文化の威信,そして重要な文献の存在.そうしたことのすべてが文字の歴史的な運命を担うのだ.

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-08 Tue

■ #2416. 文字の系統 (4) [grammatology][family_tree][alphabet]

標題に関連しては,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#2414. 文字史年表(ロビンソン版)」 ([2015-12-06-1])

・ 「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1])

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

・ 「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

・ 「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1])

・ 「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1])

・ 「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1])

・ 「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1])

・ 「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1])

今回は,ロビンソンによる文字体系あるいは書記体系の系統図を示そう.

絵

│

│

絵文字

│

│

始原文字:氷河時代の洞窟壁画,アメリカ先住民の絵文字,多くの道路標識,数学と科学の記号,音譜

│

始原文字 │

………………………………………………………判じ絵…………………………………………………………………………………………………………………………………………

完全文字 │

│

完全文字

│

↓

音節システム

│

┌───────────┴─────────────┐

│ │

│ 子音システム

│ │

│ ┌───────┴────────────────┐

│ │ ↓

┌─────┴─────┐ │ アルファベット・システム

│ │ │ │

│ │ │ ┌────────────┼───────────────┐

| | | | | |

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

┌────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐

│音節システム │ │表語・音節システム│ │表語・子音システム│ │子音アルファベット│ │音素アルファベット │ │表語・音素アルファベット│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│線文字 B │ │シュメール文字────→エジプト文字─────→フェニキア文字 │ │ギリシア文字 │┌→英語文字 │

│日本語のかな文字←──漢字 │ │ │ │ヘブライ文字 │ │ラテン文字(ローマ文字)─┴→フランス語文字 │

│チェロキー文字 │ │マヤ文字 │ │ │ │アラビア文字 │ │フィンランド語文字 │ │朝鮮語文字 │

└────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────────────┘ └────────────┘

この系統図の特徴は,書記体系が複数の文字体系の混合であるケースが多いという事実を,前提として取り込んでいる点である.書記体系の多くには,表語的な原理と表音的な原理とが混じっているのであり,片一方だけというのは非常に稀である.ここには代表的な文字体系しか挙げられていないのでプロトタイプとしての系統図・分類図にとどまるが,混合型書記体系を基本とした視点は注目すべきである.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-06 Sun

■ #2414. 文字史年表(ロビンソン版) [timeline][history][grammatology]

「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) とその記事に張ったリンク先で,文字史年表は何度か示したが,今回はロビンソン版 (12) の年表を示したい.それなりに詳しくて,有用.

| 氷河時代(紀元前25,000年以降) | 「始原文字」の時代.絵文字的コミュニケーション. |

| 紀元前8000年以降 | 中東で粘土の「トークン」が計算に使われる. |

| 紀元前3300年 | イラクのウルクで,シュメール人が粘土板に記号を刻みはじめる. |

| 紀元前3100年 | メソポタミアで楔形文字の使用が始まる. |

| 紀元前3100年?3000年 | エジプトでヒエログリフの使用が始まる. |

| 紀元前2500年 | パキスタン/北西インドにインダス文字が発生. |

| 紀元前18世紀 | クレタ島に線文字Aが出現. |

| 紀元前1792年?1750年 | バビロン王ハンムラビの治世.ハンムラビ法典が石版に刻まれる. |

| 紀元前17世紀?16世紀 | パレスチナで,最古のものとされるアルファベットが誕生する. |

| 紀元前1450年 | クレタ島に線文字Bが出現. |

| 紀元前14世紀 | シリアのウガリットでアルファベット的な楔形文字が使われる. |

| 紀元前1361年?1352年 | エジプト,ツタンカーメン王の治世. |

| 紀元前1285年頃 | カデシュの戦い.ラムセス2世とヒッタイト軍の双方が勝利を記す. |

| 紀元前1200 | 卜骨の甲骨文字から漢字ができはじまる. |

| 紀元前1000年 | 地中海沿岸地方でフェニキア・アルファベットの使用が始まる. |

| 紀元前8世紀頃 | 北イタリアにエトルリア・アルファベットが出現. |

| 紀元前650年 | エジプトでヒエログリフからデモティックができる. |

| 紀元前600年 | 中央アメリカでマヤ文字(絵文字)の使用が始まる. |

| 紀元前521年?486年 | ペルシア王ダレイオスの治世.ベヒストゥーンの碑文(楔形文字解読のカギとなった)が刻まれる. |

| 紀元前400年 | イオニア・アルファベットが標準のギリシア・アルファベットになる. |

| 紀元前270年頃?232年頃 | 北インドでブラーフミ文字とカローシュティー文字により,アショーカ王の勅令が石柱に刻まれる. |

| 紀元前221年 | 秦王朝の漢字改革. |

| 紀元前2世紀頃 | 中国で紙が発明される. |

| 1世紀 | 死海写本がアラム/ヘブライ文字で記される. |

| 75年 | 楔形文字の最後の碑文が記される. |

| 2世紀 | 北ヨーロッパにルーン文字が出現. |

| 394年 | エジプトのヒエログリフによる最後の碑文が記される. |

| 615年?683年 | メキシコでパカル王が古典期マヤの都市パレンケを支配. |

| 712年 | 日本最古の歴史文学『古事記』完成(漢字で書かれている). |

| 800年以前 | 中国で印刷技術が発明される. |

| 9世紀 | ロシアでキリル・アルファベットが考案される. |

| 1418年?1450年 | 挑戦の王世宗の治世.ハングル・アルファベットが考案される. |

| 15世紀 | ヨーロッパで1文字ずつの可動の活字が考案される. |

| 1560年代 | ユカタン半島でディエゴ・デ・ランダがマヤの「アルファベット」を記録する |

| 1799年 | エジプトでロゼッタ・ストーンが発見される. |

| 1821年 | アメリカ先住民セコイヤによりチェロキー族の「アルファベット」が考案される. |

| 1823年 | エジプトのヒエログリフがシャンポリオンにより解読される. |

| 1840年以降 | ローリンソン,ヒンクスらによるメソポタミア楔形文字の解読. |

| 1867年 | タイプライターの発明. |

| 1899年 | 中国で甲骨文字の刻まれた卜骨が発見される. |

| 1900年 | エヴァンスによるクノッソスの発見と線文字A, Bの同定. |

| 1905年 | シナイ半島のセラービト・エル・ハーディムでピートリーが原シナイ文字を発見. |

| 1908年 | クレタ島で「ファイストスの円盤」が発見される. |

| 1920年代 | インダス文明の発見. |

| 1940年代 | 電子計算機(コンピュータ)の発明. |

| 1948年 | ヘブライ語がイスラエルの公用語となる. |

| 1953年 | ヴェントリスによる線文字Bの解読. |

| 1950年代以降 | マヤ文字の解読. |

| 1958年 | 中国のピンイン導入. |

| 1980年代 | ワードプロセッサの発明.文字が電子化される. |

| 2012年12月23日 | マヤ歴で現在の大サイクルが終わる日. |

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-04 Fri

■ #2412. 文字の魔力,印の魔力 [grammatology][writing][kotodama][taboo]

近代科学としての言語学では,言葉の魔力という問題について真っ向から取り組むことはない.しかし,「#1876. 言霊信仰」 ([2014-06-16-1]) でみたように,言葉の魔力は現代にも確かに存在する.「#1455. gematria」 ([2013-04-21-1]) などの言葉占いしかり,呪文や神仏の名を書いた護符の携帯しかり,タブー語の忌避とその代わりとしての婉曲表現の使用しかり,日常的な「記号=指示対象」の同一視しかり (「#1770. semiotic triangle の底辺が直接につながっているとの誤解」 ([2014-03-02-1])) .言葉への畏れは,決して前近代的なものとして退けることはできない.

ましてや古代においては,言葉は真に現実的な畏怖の対象だったろう.とりわけ書き言葉は畏れられた.これは書記言語の超時間性や超空間性という特徴にも関連すると思われるが,書き手の権力や威信という要因もあったろう.文字を読み書きできる者は特権階級に限られており,人々からは超自然的な能力を有する者と信じられていたにちがいない.文字は,それが表わす語句の指示対象を想起させるがゆえに(すなわち,言霊機能ゆえに)畏れられたと同時に,それを書き記す者の絶大な力を想起させるがゆえにも,畏れられたのではないか.

意図的に刻みつけられた痕跡が刻んだ者を想起させるということであれば,それは文字に限らず,絵や記号でもよい.実際,文字が現われるずっと前から,個人,部族,職業などを標示する印は出土している.印はものの所有権を示したり,威信を誇示するのに用いられたと考えられ,その印を所有する権力者を想起させる役割を,すでにもっていたと想像される.文字の魔力は,その前段階にあった印の魔力を引き継いだものと見ることができそうだ.印に関する藤枝 (101) の見解が示唆的である.

印がないと,文書は文書としての効力をもたない.このことは今も昔も変わりはない.それほど印というものは昔から大切であったので,文字の歴史からいっても,重要な意味をもっている.中国では漢の時代に文書の制度が十分に整ったのに応じて,印章の制度も整い,いわばその発達の一極点に達したといってよい.だから印章制度の歴史は,漢代を規準にすると話が判りよい.

だからといって,漢代になって急に印の使用が盛んになったという訳ではない.印は実は悠久の昔から,オリエントでもインドでも中国でも使われていた.文字の歴史はせいぜい三,四千年にしかならないけれども,印章の方はその二倍程度は遡り得る.文字より遙かに古いのである.文字ができてないから,当時の印はただの文様や絵が刻ってあった〔中略〕.神聖な祭器や場所に,これで封印をした.文字が発明されて,やがて印には文字が刻られるようになるが,印といい,文字といい,当初は神聖な魔力をもつものであった.文字が下々にまで普及するに従って,印も次第に多くの人が使うようになったが,何千年も前からもっていた魔力はそう簡単には消滅しない.今日,銀行や役所などで,本人よりも印の方が幅をきかす場合にしばしばお眼にかかるが,これなどもその魔力の名残りに違いない.

現代日本の印鑑文化も,言霊思想のもう1つの例ということになる.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2015-12-01 Tue

■ #2409. 漢字平仮名交じり文の自由さと複雑さ [grammatology][writing][orthography][japanese][kanji][hiragana][alphabet]

「#2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語」 ([2015-11-14-1]) で話題にしたように,現代日本語の通常の表記法である漢字平仮名交じり文は,古今東西でまれにみる自由さを持ち合わせている.エジプト学者の加藤 (218) は,これに類する例は,エジプト聖刻文字くらいしかないのではないかと述べている.

日本語の文章を書くとき,漢字とカナとを適度に配合できる「自由さ」は,古代エジプト語において表意文字,表音文字,決定詞を配合したような場合を除けば,現在では他の国にほとんど例のない「自由さ」であろう.しかし,この自由さのために,私たちは,日本文を書く場合にも読む場合にも,無意識のうちに,無駄なエネルギーを費やしているのかもしれないし,またこの自由さが,知らず知らずのうちに「正確な文章」よりも「ムードによる文章」をつづらえる傾向を私たちのあいだにうえつけているかもしれない.ともかく,この種の自由さ,便利さは,児童や外国人が日本の文字を習得する場合に,かえって一つの障害となっているのではなかろうか.

なるほど,漢字平仮名交じり文は積極的にとらえれば自由で便利となるが,消極的にとらえれば不正確で主観的ということになる.

また,漢字平仮名交じり文は,日本語母語話者にとっても非母語話者にとっても,学習するうえで難解であることは間違いない.すでにこの慣習に慣れてしまっている者にとっては,その難解さを感じにくいのだが,表語文字体系である漢字と表音文字体系である平仮名を混在させているというのは,理屈の上でたいへん込み入っているということは了解できるだろう.しかも,表語文字体系である漢字のなかでも字音と字訓が区別されており,複雑さが倍増するということも,理屈の上で想像されるだろう.この辺りの事情について,日本語の文字体系の発達史と関連づけながら,藤枝 (217--18) が以下のように鋭く洞察している.

もともと漢字は表音文字であると同時に表意文字であるが,仮名は漢字の表意の方をすてて表音だけを採った.そうなると文章がやたらに長くなるので,日本語の文章の間に漢字をそのまま挟むという芸当をやるようになった.芸当と呼ぶのは,そこで漢字は時に本来の音が無視せられて,日本訓みせられるからである.つまり,表音をすてて表意だけを採る.また,本来の音と意味とをそのままに漢語も挟みこむ.全く融通無碍の芸当という外はない.その結果として,われわれが受けてきた学校教育では,極めて多くの時間,というより年月が,この芸当の習得に充てられることになった.

ここでは,中国語の表語文字体系である漢字が日本において字音,字訓,仮名の3種類へと分化し,その3種がすべて用いられている事実が,驚きとともに述べられている.日本で発達した文字体系とその使用法について,藤枝の説明をもう少し補足しよう.中国語の漢字に形・音・義の3つの属性が備わっていることを前提とすると,日本語表記のために発達した字音,字訓,仮名の3種は,件の漢字の属性を次のように保持したり変化させたりした.

| 形 | 音 | 義 | |

|---|---|---|---|

| 絖???? | 篆???? | 篆???? | 篆???? |

| 字訓 | 保持 | 日本語化 | 保持 |

| 仮名 | 超草書体化 | 保持/日本語化 | 捨象 |

この3種の異なる文字使用について,いずれも字体の起源は漢字にあるという点が重要である.

さて,この複雑さを英語とローマン・アルファベットを用いた比喩で再現してみたい.古代日本人の接触したのが,中国語と漢字ではなく,英語とローマン・アルファベットであったと想像してみよう.彼らは,相手が英語で "he went to church yesterday." と話して書くのを,聞いて読んだ.英語を通じて初めてアルファベットに接した日本人は,数世紀の間,この言語と文字体系を学び,この文字体系によって自分たちの母語である日本語を表記する方法を探った.そして,試行錯誤の末についにそれを手に入れた.

hewayesterdayCHURCHnigotta.

すべてはアルファベットと,その変異であるイタリック体と大文字で書かれている.通常字体の部分は字訓で,大文字体の部分は字音で,イタリック体の部分は日本語音として読むというのがルールである.したがって,この文は /karewakinoːʧaːʧiniitta/ (彼は昨日チャーチに行った)と音読できる.

漢字平仮名交じり文を日常的に読んでいる者は,このようなことを当たり前に実践しているのである.(もっとも,表語文字である漢字を表音文字であるアルファベットに喩えているので,完全な比喩にはならない.あしからず.)

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2015-11-30 Mon

■ #2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化 [hieroglyph][grammatology][grapheme][alphabet][kanji][hiragana][katakana][speed_of_change][religion]

英語や日本語の字体や字形について,共時的な変異と通時的な変化に関心をもっている.ここでいう字体とは emic な単位,字形とは etic な単位を指し,それぞれ音韻論でいう音素 (phoneme) と異音 (allophone) に相当するものである.「#2401. 音素と文字素」 ([2015-11-23-1]) の用語を用いれば,文字素 (grapheme) と異文字体 (allograph) といってもよい.

歴史的にみて,ローマン・アルファベット,漢字,仮名などの文字体系における字形や字体の変異や変化は少なくなかった.文字単位の出入りは激しくみられたし,新たな書体や書風の分化や発達もしばしば生じてきた,ところが,加藤一郎(著)『象形文字入門』を読んでいて,エジプト聖刻文字 (hieroglyph) の変異と変化の様式(変化についてはその欠如の様式というべきか)に驚いた.

まず,字形の変異の様式について.ローマン・アルファベットや日本の文字においては,通常,字形の変異は,筆記具の種類,行草体の別,個人の筆記の癖などに依存する変異であり,ある程度幾何学的に記述されうるだろう.しかし,エジプト聖刻文字では,幾何学的というよりは美術的に記述されるもののようである.加藤 (142) によると,

このヒエログリフは諸民族の象形文字のなかでももっとも絵に近いもので,どの程度くわしく実物を写すべきであるかという規準がない.誰にでも読めるように,人物,鳥,獣を写す一定の方式があり,その輪郭はきまっていた.しかしこの輪郭のなかで,思いきりこまかに実物を写すことも,また簡単に仕上げることも自由であった.そこで美術家たちは,ちょうど南画の賛のように,同じ画面の浮彫りや絵に似つかわしい文字の製作をすることになった.

これは,字形の輪郭は一定だが,その中に描く要素の精緻さで字形を変異させているというに等しい.絵画的な要素を多分に含む象形文字ならではの,特異な字形の変異のさせ方である.

次に字体の不変化について.エジプト聖刻文字は,そこから実用的な行草書体の神官文字(ヒエラティック,hieratic)や民用文字(デモティック,demotic) という新たな文字体系を派生させたことは事実であるが,それ自身は独自の文字体系として3000年以上もの長きにわたって,基本的な字体を変化させることなく存続し続けた.これは,気の遠くなるような,驚くべき保守性である.同様の長い歴史を誇る漢字を比較してみれば,漢字という文字体系は3500年以上のあいだアイデンティティを連綿と継いできたものの,各字体については原初の甲骨文字や金石文から,篆書,隷書,楷書に至るまで相当な変化を遂げてきた.だが,エジプト聖刻文字ではそのような変化がなかったというのである.この点について,加藤 (52--53) は次のように述べている.

なぜこの型がくずれなかったのであろうか.もともと美術は神である王に奉仕するものであったので,一度型がきまると,後代の美術家は神を冒瀆することを恐れて変更しようとしなかったのか,それとも神である王自身が変更を許さなかったのであろうか.

宗教的権威(及び古代においてそれと分かち難い世俗的権威)が付されたがゆえに,字体の変化を許されなかったということは確かにあるだろう.まさに「聖なる象形文字」である.

中国でも秦の始皇帝の制定した篆書は,神の字体,王の字体として長らく威信を誇り,官職の印を経て現代の印鑑にまで,ある種の権威を保ち続けている.エジプト聖刻文字と篆書には,彫る文字だったという共通点も指摘されよう.アルファベットや仮名には,そこまで権威が付される機会がなかったために,字体も自由闊達に変化してきたのではないか.

関連して,「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]) も参照.

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

2015-11-23 Mon

■ #2401. 音素と文字素 [phonology][phoneme][grammatology][grapheme][writing][double_articulation][sign][semiotics][terminology]

ここしばらくの間,文字素 (grapheme) とは何かという問題を考えている.音韻論における音素 (phoneme) になぞらえて,文字論における文字素を想定するということは,ある程度の研究史がある.確かに両者には平行的に考えられる点も少なくないのだが,音声言語と書記言語は根本的に性質の異なるところがあり,比喩を進めていくと早い段階でつまずくのである.

そのキモは,音声言語では2重分節 (double_articulation) が原則だが,書記言語では第1分節こそ常に認められるものの,第2分節は任意であるという点にあるだろうと考えている.第1分節でとどめれば表語文字(あるいは表形態素文字)となり,音声言語と平行的に第2分節まで進めば表音文字(単音文字)となる.

この辺りの事情は今後じっくり考えていくとして,当面は音素と文字素について平行するところを整理してみたい.Pulgram が便利な一覧を作ってくれているので,それを再現したい.以下,P(honeme) と G(rapheme) の比較対照である.

| P1 | The smallest distinctive audible units of a dialect are its phonemes. | G1 | The smallest distinctive visual units of an alphabet are its graphemes. |

| P2 | A phoneme is a class of articulated speech sounds pertaining to one dialect. | G2 | A grapheme is a class of written characters pertaining to one alphabet. |

| P3 | The hic et nunc spoken realization of a phoneme is an articulated speech sound or phone. | G3 | The hic et nunc written realization of a grapheme is a written alphabet character or graph. |

| P4 | The number of phonemes in each dialect must be limited, the number of phones cannot be. | G4 | The number of graphemes in each alphabet must be limited, the number graphs cannot be. |

| P5 | By definition, all phones identifiable as members of one phoneme are its allophones. | G5 | By definition, all graphs identifiable as members of one grapheme are its allographs. |

| P6 | The phonetic shape of an allophone is dependent on its producer and on its phonetic surroundings. | G6 | The graphic shape of an allograph is dependent on its producer and on its graphic surroundings. |

| P7 | Phones which are not immediately and correctly identifiable as belonging to a certain phoneme when occurring in isolation, may be identified through their meaning position in a context. | G7 | Graphs which are not immediately and correctly identifiable as belonging to a certain grapheme when occurring in isolation, may be identified through their meaningful position in a context. |

| P8 | Dialects are subject to phonemic change and substitution. | G8 | Alphabets are subject to graphemic change and substitution. |

| P9 | The number, kind, and distribution of phonemes varies from dialect to dialect. | G9 | The number, kind, and distribution of graphemes varies from alphabet to alphabet. |

Pulgram の論文は音素と文字素の平行性を扱ったものである.私は,実はかえってその非平行性を示す点が明らかになるのではないかという期待をもって,この論文を読んでみたのだが,期待外れだった.唯一印象に残ったのは,p. 19 の次の1文のみである.

If today we distinguish between letter (or better grapheme) and speech sound (or better phoneme), the reason is that there has hardly ever existed in any language with some tradition of writing a strictly one to one ratio between the two.

Pulgram は,音素と文字素の非平行性に気づいていながらも,それを真正面から扱うことを避けたのではないか,という気がしないでもない.

・ Pulgram, Ernst. "Phoneme and Grapheme: A Parallel." Word 7 (1951): 15--20.

2015-11-22 Sun

■ #2400. ピクトグラムの可能性 (2) [grammatology]

昨日の記事「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1]) で,「絵文字」が言語学的に厳密な意味での文字ではないことに触れた.現代の絵文字といえば「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1]) で触れたピクトグラムが国際的な注目を集めている.この状況を,文字史の観点から考えてみるとおもしろい.

加藤 (28) は,近年の世界共通ピクトグラムの策定の動きをみていて,そのなかの文字がエジプト象形文字(ヒエログリフ)に似ているので驚いたと述べている.その上で,「このような文字が実は人類の文字の出発点であって到達点ではない」と指摘している点が興味深い.人類は絵文字から脱皮して,数々の機能的な文字を発達させてきたわけであるが,現在になって,いわば先祖返りして,文字史上もっともローテクというべき絵文字に訴えかけているのである.加藤 (29) は,こう続ける.

われわれの目によくふれる絵文字として交通標識がある.ドライバーは子どもの走っている絵を見れば,その先に学校があるのだと知って注意して運転しなければならない.機関車の絵を見れば,踏切があるのだと知って注意しなければならない.四辻に近づくと,衝突事故の大きな絵文字(ポスター)が目に入る.交通が発達するにつれて,人びとは高速度で走っている間に左するか右するか瞬間にきめなければならないことが多くなるので,文明社会にもこの種の絵文字はいよいよ多くもちいられることになるだろう.

人間は,文明を発達させてスピード社会を生み出し,直感的,瞬間的にコミュニケーションを取る必要に迫られ,その目的を果たす手段の1つが最も原始的といえる絵文字であることに気づいた,ということか.

現在,人々がピクトグラムに期待している役割は,上記のような直感的コミュニケーションだけでなく,言語の壁を越えた国際コミュニケーションである.しかし,原初の絵文字についても,その発明の動機づけの1つは,やはり自らの意図を他人に伝えるということだったはずだ.そして,その他人が自分と異なる言語の話者だったという可能性も,特に交易などにおいては,あっただろう.

このように考えると,文字はその歴史を通じて幾多の形式上,機能上の変化を遂げてきたにはちがいないが,その本質的な役割は原初から現在に至るまで変わっていないのではないかとも思われる.近年のピクトグラムの可能性の発見とは,(絵)文字の本質の再認識というべきかもしれない.

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

2015-11-21 Sat

■ #2399. 象形文字の年表 [grammatology][timeline][hieroglyph][link]

象形文字 (hieroglyph) は,前段階の絵文字 (pictogram) から発達したと考えられる,真の文字の名に値する原初の文字である.絵文字は特定の言語単位に対応しておらず,厳密にいえば真の文字とはいえない.したがって,「絵文字」という呼称そのものがある種の自己矛盾を含んでいる.一方,象形文字は特定の言語単位(最初期の文字においては典型的に語)に対応している,換言すれば特定の音声上の「読み」をもっている,とみられるものである.象形文字も,(多少なりとも簡略化されているとはいえ)事物をかたどった絵であるという点で,見栄えこそ絵文字と共通するが,その記号論上の機能は絵文字と決定的に異なることに注意したい.

典型的な象形文字として,ヒエログリフ (hieroglyph) と称されるエジプト聖刻文字がよく知られている.その詳細で繊細な字形はまさに絵というにふさわしく,その形態も3000年の長きにわたってほとんど変化していないことから,一般に「絵文字」と称されるが,上記の定義からすると絵文字ではなく正真正銘の文字,象形文字と称するべきである.聖刻文字はこのように典型的な象形文字であることから,英語で hieroglyph はエジプト聖刻文字に限らず,シュメール楔形文字や甲骨文字なども含めて,広義に象形文字を意味する語ともなっている.

以下,加藤 (250--51) の年表をもとに,象形文字 (hieroglyph) の盛衰を示そう.

| エジプト・エーゲ海 | 西アジア | インド・東アジア | 新大陸 | |

|---|---|---|---|---|

| 都市国家の成立(前3300頃) | ||||

| エジプト統一王朝の始まり,ヒエログリフの始まり(前3100頃) | シュメール象形文字の始まり(前3100頃) | |||

| 前3000 | ||||

| エジプト古王国(前2700頃--前2200頃) | ||||

| 楔形文字の始まり(前2600頃) | ||||

| インダス文明,インダス文字の使用(前2500頃--前1500頃) | ||||

| アッカド王国(前2350頃--前2150頃) | ||||

| 前2000 | エジプト中王国(前2000頃--前1800頃),クレタ文字(前2000頃--前1450頃) | |||

| 殷王朝(前18世紀頃--前1050頃) | ||||

| エーゲ線状文字A型(前1700頃--前1450頃),ファイストス円盤(前17世紀) | バビロニア王国(前1830頃--前1530頃) | |||

| エジプト新王国(前1570頃--前1090頃) | 原シナイ文字(前16世紀頃) | |||

| ヒッタイト象形文字(前1500頃--前700頃),ヒッタイト帝国(前1460頃--前1200頃) | ||||

| アクエンアテンの宗教改革(前1370頃),エーゲ線状文字B型(前14世紀頃--前12世紀) | 甲骨文字(前14世紀--前11世紀) | |||

| アヒラム王碑文(前13世紀頃) | ||||

| 周王朝(西周・東周時代,前1120頃--前256)のもとに金文の使用 | ||||

| 前1000 | アッシリア帝国(前1000頃--前612) | |||

| デモティックの始まり(前700頃),エジプト・サイス王朝時代(前663--前525) | ||||

| ペルシア帝国(前6世紀中頃--前330) | ||||

| エジプト・プトレマイオス王朝時代(前323--前30) | ||||

| 秦時代(前221--前206)に小篆(ふつうにいう篆書)と隷書の始まり | ||||

| 前1 | 楔形文字の終わり(前1世紀末) | |||

| 紀元後 | ||||

| コプト文字の始まり(200頃) | 楷書(今日の漢字)の始まり(後漢末,200頃),中国文字が日本につたわる(200頃) | |||

| ヒエログリフの最後の例(394) | ||||

| デモティックの最後の例(452) | ||||

| マヤ文化,マヤ文字の使用(6世紀頃--10世紀頃) | ||||

| 1000 | ||||

| アステカ文化,アステカ文字の使用(1220頃--1521) | ||||

| インカ帝国の盛時(1400頃--1533) | ||||

| シャンポリオンがヒエログリフを解読(1822) | グローテフェントが楔形文字を解読(1802),ローリンソンが楔形文字を解読(1835) | 甲骨文字の発見(1899) | ||

| 原シナイ文字の発見(1904--05),ヴェントリスがエーゲ線状文字B型を解読 | ||||

| 2000 |

文字史については,以下の記事を参照.

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

・ 「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

・ 「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1])

・ 「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1])

・ 「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1])

・ 「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1])

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

2015-11-20 Fri

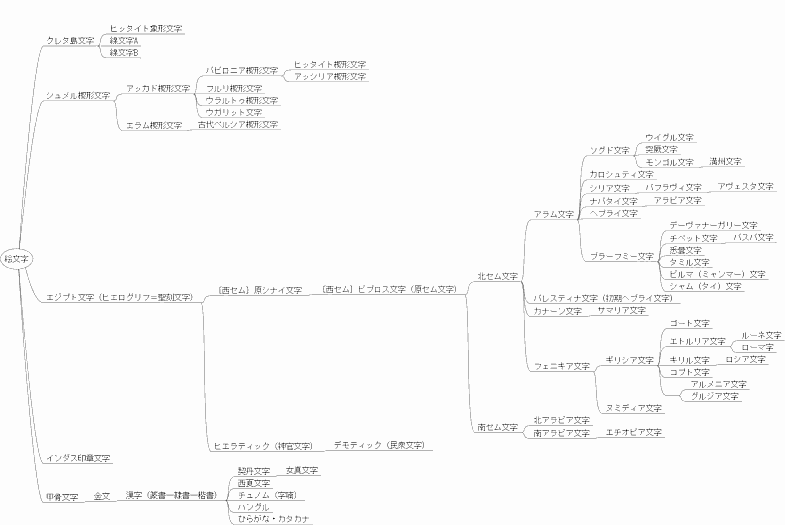

■ #2398. 文字の系統 (3) [grammatology][family_tree][flash][mindmap]

文字の系統図はすでに 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) でいろいろ示してきたが,たいてい言語に関わる系統図は,論者の数だけあるといっても過言ではない.

言語そのものの系統関係を示す図も,様々な理論的な問題を含んでいるが,文字の系統図はさらに難しい.例えば,1446年に人工的に(したがって極めて合理的に)創作され,李朝第4代世宗によって「訓民正音」の名で公布されたハングルは,新たに生み出された文字体系であるという点で,主たる歴史的な文字体系のいずれにも属さないはずである.しかし,創作にあたって悉曇を参考としつつ,漢字とアルファベットなどからインスピレーションを得て創案された可能性が高いという点を斟酌して,多くの系統図では,それらの系列に連なるものとして表現されることが多いのである.しかし,実際のところ,そのインスピレーションが何だったかのは決定しがたく,系統図を編む者の推測が多分に含まれている.一方,日本語の仮名は,漢字からの漸次的な発達であることが文献学的,古文書学的にかなり正確に確かめうるので,系統図上,漢字のもとに連ねても異論は生じない.文字体系によって,このような歴史的な発達の確かさに差があるために,論者によって異なる系統図が描かれるのである.

さて,そこで今回は『世界の文字の図典』 (p. 5) の文字系統図をもとに,マインドマップ風に改変したものを示したい.下図をクリックして大画像をご覧ください.あるいは,ノードを開閉できるFLASH 版もどうぞ.なお,見やすくするために配列などを相当いじっているので,原典ほどの信頼度はないことを前提に,手軽な参照用としてのご利用をお願いします.

・ 『世界の文字の図典 普及版』 世界の文字研究会(編),吉川弘文館,2009年.

2015-11-14 Sat

■ #2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語 [grammatology][writing][orthography][kanji][hiragana][katakana][romaji][japanese][spelling][standardisation]

昨日の記事「#2391. 表記行動」 ([2015-11-13-1]) で,厳しい正書法をもつ現代英語と,正書法の緩い現代日本語の対比に触れた.正書法 (orthography) とは,基本的には語の書き表し方の規則である.英語であれば語の綴り方のことになり,日本語であれば使用漢字の制限,漢字と送り仮名,仮名遣い,同訓異字,外来語表記などの問題が関係する.日本語の正書法について内閣の告示や訓令によって「目安」や「よりどころ」はあるとはいえ,強制力はなく,そこから逸脱したものが即「間違い」になるわけでもないという点では,やはり現代英語の正書法とは異なり,緩いものと見なさざるを得ない(日本語のこの問題に関しては,今野(著)『正書法のない日本語』を参照).

そもそも日本語は漢字,平仮名,片仮名,ローマ字という4つの文字体系で書き表すことができる.英語ではある動物の名前を書き表すのに,書体,字形,大文字・小文字などの区別を無視すれば,<cat> と綴る以外に選択肢はない.しかし,日本語では <猫> のほか,<ねこ> や <ネコ>,また場合によっては <neko> ですら許容され,いずれも間違いとはいえない.日本語の表記においては,書き手の置かれている文脈・場面・状況や書き手の気分により,表記に判断や選択の余地がある.それでも古い日本語に比べれば,現代日本語にはある程度の「目安」や「よりどころ」があるのも事実であり,正書法がまったくないと言うこともできない.

世界の主要な言語に関していえば,書記の近現代史は,程度の差はあれ標準化と規範化の歴史といえる.政府機関やアカデミーが関与して正書法を制定するフランスのような国もあれば,数世紀をかけて下からのたたき上げで正書法を確立したイギリスのような国もある.日本では,明治時代以降,政府が介入して指針を示してきた.多くの言語はその過程でおよそ「厳しい」正書法を確立してきたが,日本語の正書法は,珍しいことにあくまで「緩い」状態にとどまっている.

このように国ごと,言語ごとに正書法確立の歴史は異なっているが,この違いが何に由来するのかを問うことは無意味だろうか.社会,文化,政治,歴史といった社会的要因はもちろん関与するだろうが,そのほかに部分的にであれ,書き表す対象の言語体系や採用されている書記体系の性質そのものに由来する諸要因の関与を想定することはできないだろうか.これは,各言語の表記体系の規範化についての話題だが,その前に各時代における当該の表記体系の記述的な研究がなされなければならないだろう.

・ 今野 真二 『正書法のない日本語』 岩波書店,2013年.

2015-11-13 Fri

■ #2391. 表記行動 [grammatology][writing][orthography][spelling]

『日本語百科大事典』 (p. 310) に挙げられていた「表記行動の過程」と題する図に興味をひかれた.以下に,ほぼ忠実に再現しよう.

┌────┐ ┌────────┐

│表記体系│ │文脈・場面・状況│

└──┬─┘ └───┬────┘

│ │

┌───┼─────────┼────────┐

│ │ ↓ │

│ │ ┌────┐ │

│ │ ┌┤表記主体├─┐ │

│ │ │└──┬─┘ │ │

│ │ ↓ │ ↓ │

│ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │

│ │ │表記記号│ │ │表記手段│ │

│ │ └──┬─┘ │ └─┬──┘ │

│ │ │ │ │ │

│ ↓ ↓ ↓ ↓ │

┌──┐ │ ┌─────────────────┐ │ ┌──┐

│表現├─┼─→│ 表 記 の 決 定 過 程 ├─┼─→│表記│

└──┘ │ └──┬──────────────┘ │ └──┘

↑ │ │ │

└──┼─────┘ │

└──────────────────────┘

表記するという行動,表記が生み出されてくる過程には,図のような様々な参与者や要因が関与する.この図は,表現(左下)が表記(右下)として出力されるまでの過程を示したものである.この過程の中心には,当然のことながら,書き手である表記主体がいる.表記主体の下にある表記記号は,文字体系を構成する文字や補助符号などの要素であり,表記主体はそれによって制限を受けることがある.例えば,常用漢字のみを用いるとか,アルファベットの小文字のみを用いるなどの条件である.同じように,表記主体は表記手段によっても影響を受ける.表記手段とは一般には筆記用具の類いを指すが,近年の電子的なタイピングなども含む.これによって,字形や書体の選択や,表記のありようなどが変わることがある.

枠の外にある表記体系とは表記規則の集成であり,これによっても,当然,表記は影響を受ける.また,文脈・場面・状況も,表記主体がどの表記記号や表記手段を用いて表記を行うかに関与する.例えば,正式な手紙であれば楷書体で筆を用いて書くとか,くだけたメッセージであれば略記を多く含めた電子メールを書くなどの TPO の考慮のことだ.しかし,最終的に主導権を握っているのは,表記主体であることは間違いない.なお,「表記の決定過程」から「表現」へ矢印が戻っているのは,例えば,漢字や綴字が分からなくて,表現そのものを変えてしまおうというケースが相当する.

表記体系や正書法がよく確立している現代英語のような言語においては,その分,表記主体に判断や選択の余地がないため,決定過程は比較的単純となる.一方,そのような標準的な規則が緩い現代日本語のような言語の表記においては,表記主体の主体的な決定が重要な位置を占める.日英語の表記の対照研究や,各言語の表記の歴史的研究において,「表記行動の過程」という視点を加えて考察するとおもしろそうだ.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2015-11-12 Thu

■ #2390. 文字体系の起源と発達 (2) [grammatology][writing][kanji]

昨日の記事に続いての話題.西田 (226) は,文字の発展段階として以下のような流れを想定している.

〔表現手段〕 〔文字の性格〕

先段階1 結縄など

先段階2 絵文字 表文(表意)

〔字形構成法〕 〔言葉の単位との関連〕

第一段階 象形字形 ─┐

├───── 表語(表意)文字

指事字形 ─┘

第二段階 会意文字 ─────── 表語(表意)文字

/

/

/

第三段階 形声字形 ─┐ /

│ /

│ \

注音字形 ─┘ \

\

\

\

仮借字形 ─────── 表音文字(音節,単音)

┌─ (表)音節文字

第四段階 表音字形 ─────┤

└─ (表)単音文字

もちろん古今東西のすべての文字体系がこの図の段階を経たというわけではなく,途中の段階で止まっているもの,複数の段階の状況が共存しているものなど様々な可能性が考えられる.しかし,文字体系の歴史として大きくみた場合には,原則として上図における上から下へという方向で段階が推移していったことは認めてよい.表語から表音への流れである.では,この方向の推移が普通であるのはなぜだろうか.1つには,文字数に関する経済性がある.文字はまず絵文字として,すなわち表語文字として始まったが,そのような文字体系では原則として当該言語の語彙に匹敵する数千から数万という文字が必要となる.漢字がその典型だが,当然ながら読み書きともに学習が大変である.それに対して,表音的な体系では,音節文字で数百文字,単音文字で数十文字で事足りる.文字体系も「体系」であるならば,経済性,合理性が目指されるということは不思議ではない.

また,表語文字体系においても,厳密に各語に対して1文字が割り当てられるわけではない.ある文字が発音を同じくする別の語をも表わす,いわゆる仮借(かしゃ)の原理が発達するのが常である.つまり,表語文字にも間接的に音を表わす機能は備わっているのであり,これが拡張してより純粋な表音文字へと変化していくということは十分に考えられる.

加えて,文字体系は異なる言語に適用されてきたという事情もある.実際,文字史は,ある言語を書き記すために発達した文字体系が近隣の他言語へと拡大していく歴史だった.ある言語を書き表す表語文字体系が異なる言語へと移植されるとき,おそらく名詞や動詞などの内容語や自立語の多くは両言語で共有されており,使用に際してそれほど問題が起こらないかもしれないが,後者の言語に固有の文法的要素(付属語や屈折語尾など)を書き表す方法が,その文字体系に欠けているという場合があったろう.また,その言語の固有名詞を書き表す際にも,問題が生じる.このような場合に,当該の表語文字体系に内蔵されている仮借などの表音機能に訴えて,表音的な表記を試みるのが適切だろう.漢字が日本語に移植されたときに,中国語には相当するものがない日本語独自の活用語尾や助詞の類いを表わすのに,万葉仮名という漢字の使用法が発達し,仮名という音節文字が発生したのは,その好例である.

・ 西田 龍雄(編) 『言語学を学ぶ人のために』 世界思想社,1986年.

2015-11-11 Wed

■ #2389. 文字体系の起源と発達 (1) [grammatology][writing][alphabet][kanji]

古今東西の文字体系が歴史上いかに発展してきたかという問題について,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]) で関連する話題を扱ってきた.今回は,文字の起源と発達の概略を記したい.

人類史において文字の誕生がいつのことだったかは,論者によって数千年の開きがある.紀元前3万年頃に陰画手像が出現し,遠く後世の文字につながる可能性が指摘されているが,カルヴェ (23) の引用するように「文字が地上のどこに生まれたかなどと詮索するのはむなしいことである.ある社会が象徴的事物を描きつつ一連の物質的記号を残そうとし,媒体を選び,そこに表記する,こういった社会がある限り文字出現の地点はどこにもあるのである.いくつもの社会が原始的媒体(洞窟壁画)とか保存不能の媒体(粘土以外のもの)を選択したと思われる」.絵画と並んで,文字の前段階に相当するものとして,古代インカ帝国で行われた結縄 (quipu) という記録法も知られている.縄の種類や結び目や色合いによって,数やその他の意味を表わすものである.これらの最古の記号と呼べるものがどの程度密接に言語単位と結びついていたかは計り知れず,それが文字なのか,あるいは文字の前段階にすぎないのかの判断は難しい.

しかし,前4000年頃までにはスサ(現イラン)で土器に書かれた文字らしき記号が現われ,前3300年頃にはメソポタミア南部でも文字と解釈できるような記号が出現した.これらの文字は絵文字や象形文字 (pictogram) と呼ばれる.絵文字は,その絵が指し示す事物そのものに対応し,例えば鳥の輪郭であればその鳥を指すなど,最も原始的な文字として世界各地から発見されている.紀元前1500年頃の中国の象形文字(漢字)や現在の道路標識を含む「ピクトグラム」も,絵文字としての性格を有する (「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1])) .具体的な形をもたない抽象的な概念を表わすのに,漢字の「上」や「下」のように横線の上方や下方に点を打った記号から発達した指事文字も,同じように原始的な文字である.これら最初期の文字は,語という言語単位と密接に結びついていることから,表語文字 (logogram) と呼ぶことができる.漢字が表語文字の典型であるが,語彙の規模に匹敵する数の文字があるといってよく,5万種ほどもあるといわれる.基本文字に限れば2千種程度に収まるものの,相当な数であることは間違いない.

表語文字の次の段階として,表音文字 (phonogram) が生まれた.表語文字は語という記号を表わすが,語には必然的に音形(記号論でいう聴覚映像)が内包されているので,その文字をもって音形を直接に表わそうという契機が生じた.最初は複数音のまとまり,典型的には音節を文字に対応させた音節文字 (syllabic) の発達することが多い.日本語の仮名はそのようにして生じた典型的な音節文字である.表語文字に比べて文字数は格段と少なくなり,数十から数百の間に収まることが多い.

音節文字からさらに分節化が進むと,文字と音素が結びつく音素文字あるいは単音文字 (alphabet) が生まれた.これは非常に経済的な文字体系で,文字数は20?30個ほどに収まることが多い.ギリシア・アルファベット,ローマン・アルファベット,ルーン文字,オガム文字など複数の音素文字が存在するが,いずれも起源は北部セミ文字 (North Semitic) と呼ばれる,パレスチナやシリアなどで紀元前1700年くらいに用いられた原初アルファベットに遡る (「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])) .

このように,古今東西の文字の発達は表語文字から表音文字へと進んできたのであり,その反対の方向ではない.表語文字の段階で体系的にとどまっているものは漢字くらいであり,ほとんどの文字体系が表音性を指向してきたことは事実である.しかし,このことは表音文字のほうが表語文字よりも優れているということを意味するわけではない.文字体系の評価は,それが対象となる言語をいかによく書き表すことができるかという点にかかっているのであり,その文字体系の類型的な区分によって自動的に定まるものではない.また,それは対象となる言語の性質にも依存するだろう.

なお,絵画的な記号から表語文字への発展と前後して,表意文字 (ideogram) の発達を想定することができるかもしれない.絵文字が指示対象の事物やそれを表わす語に対応するにとどまらず,それと慣習的に結びつけられた種々の意味をも表わすようになることがある.例えば前2700年頃に現われたシュメール文字の初期のものでは,星をかたどる幾何学的記号は「夜」「暗い」「黒い」など「星」と慣習的に関連づけられた意味をも表わした.日本語における「上」という漢字は「うえ」「うわ」「かみ」「じょう」「のぼ(る)」「あが(る)」「あげ(る)」という数々の語に対応しており,複表語文字とでも呼びたくなるほどだが,「ある基準より高いところ」という共通の意味が認められる点では,むしろ表意文字と考えるほうが妥当であるという意見もある.だが,一方で,純粋な表意文字(や表意文字体系)というものがありうるのかという議論もあることを付け加えておこう.表意文字を認めるにせよ,たいていは他の種類の文字と組み合わさって用いられると考えてよい.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow