2019-08-17 Sat

■ #3764. 動詞接尾辞 -ate の起源と発達 [suffix][-ate][adjective][participle][verb][word_formation][loan_word][latin][french][conversion][morphology][analogy]

昨日の記事「#3763. 形容詞接尾辞 -ate の起源と発達」 ([2019-08-16-1]) に引き続き,接尾辞 -ate の話題.動詞接尾辞の -ate については「#2731. -ate 動詞はどのように生じたか?」 ([2016-10-18-1]) で取り上げたが,今回はその起源と発達について,OED -ate, suffix1 を参照しながら,もう少し詳細に考えてみよう.

昨日も述べたように,-ate はラテン語の第1活用動詞の過去分詞接辞 -ātus, -ātum, -āta に遡るから,本来は動詞の語尾というよりは(過去分詞)形容詞の語尾というべきものである.動詞接尾辞 -ate の起源を巡る議論で前提とされているのは,-ate 語に関して形容詞から動詞への品詞転換 (conversion) が起こったということである.形容詞から動詞への品詞転換は多くの言語で認められ,実際に古英語から現代英語にかけても枚挙にいとまがない.たとえば,古英語では hwít から hwítian, wearm から wearmian, bysig から bysgian, drýge から drýgan が作られ,それぞれ後者の動詞形は近代英語期にかけて屈折語尾を失い,前者と形態的に融合したという経緯がある.

ラテン語でも同様に,形容詞から動詞への品詞転換は日常茶飯だった.たとえば,siccus から siccāre, clārus から clārāre, līber から līberāre, sacer から sacrāre などが作られた.さらにフランス語でも然りで,sec から sècher, clair から clairer, content から contenter, confus から confuser などが形成された.英語はラテン語やフランス語からこれらの語を借用したが,その形容詞形と動詞形がやはり屈折語尾の衰退により15世紀までに融合した.

こうした流れのなかで,16世紀にはラテン語の過去分詞形容詞をそのまま動詞として用いるタイプの品詞転換が一般的にみられるようになった.direct, separate, aggravate などの例があがる.英語内部でこのような例が増えてくると,ラテン語の -ātus が,歴史的には過去分詞に対応していたはずだが,共時的にはしばしば英語の動詞の原形にひもづけられるようになった.つまり,過去分詞形容詞的な機能の介在なしに,-ate が直接に動詞の原形と結びつけられるようになったのである.

この結び付きが強まると,ラテン語(やフランス語)の動詞語幹を借りてきて,それに -ate をつけさえすれば,英語側で新しい動詞を簡単に導入できるという,1種の語形成上の便法が発達した.こうして16世紀中には fascinate, concatenate, asseverate, venerate を含め数百の -ate 動詞が生み出された.

いったんこの便法が確立してしまえば,実際にラテン語(やフランス語)に存在したかどうかは問わず,「ラテン語(やフランス語)的な要素」であれば,それをもってきて -ate を付けることにより,いともたやすく新しい動詞を形成できるようになったわけだ.これにより nobilitate, felicitate, capacitate, differentiate, substantiate, vaccinate など多数の -ate 動詞が近現代期に生み出された.

全体として -ate の発達は,語形成とその成果としての -ate 動詞群との間の,絶え間なき類推作用と規則拡張の歴史とみることができる.

2019-08-16 Fri

■ #3763. 形容詞接尾辞 -ate の起源と発達 [suffix][-ate][adjective][participle][word_formation][loan_word][latin][french][conversion][morphology]

英語で典型的な動詞語尾の1つと考えられている -ate 接尾辞は,実はいくつかの形容詞にもみられる.aspirate, desolate, moderate, prostrate, sedate, separate は動詞としての用法もあるが,形容詞でもある.一方 innate, oblate, ornate, temperate などは常に形容詞である.形容詞接尾辞としての -ate の起源と発達をたどってみよう.

この接尾辞はラテン語の第1活用動詞の過去分詞接辞 -ātus, -ātum, -āta に遡る.フランス語はこれらの末尾にみえる屈折接辞 -us, -um, -a を脱落させたが,英語もラテン語を取り込む際にこの脱落の慣習を含めてフランス語のやり方を真似た.結果として,英語は1400年くらいから,ラテン語 -atus などを -at (のちに先行する母音が長いことを示すために e を添えて -ate) として取り込む習慣を獲得していった.

上記のように -ate の起源は動詞の過去分詞であるから,英語でも文字通りの動詞の過去分詞のほか,形容詞としても機能していたことは無理なく理解できるだろう.しかし,後に -ate が動詞の原形と分析されるに及んで,本来的な過去分詞の役割は,多く新たに規則的に作られた -ated という形態に取って代わられ,過去分詞(形容詞)としての -ate の多くは廃用となってしまった.しかし,形容詞として周辺的に残ったものもあった.冒頭に挙げた -ate 形容詞は,そのような経緯で「生き残った」ものである.

以上の流れを解説した箇所を,OED の -ate, suffix2 より引こう.

Forming participial adjectives from Latin past participles in -ātus, -āta, -ātum, being only a special instance of the adoption of Latin past participles by dropping the inflectional endings, e.g. content-us, convict-us, direct-us, remiss-us, or with phonetic final -e, e.g. complēt-us, finīt-us, revolūt-us, spars-us. The analogy for this was set by the survival of some Latin past participles in Old French, as confus:--confūsus, content:--contentus, divers:--diversus. This analogy was widely followed in later French, in introducing new words from Latin; and both classes of French words, i.e. the popular survivals and the later accessions, being adopted in English, provided English in its turn with analogies for adapting similar words directly from Latin, by dropping the termination. This began about 1400, and as in -ate suffix1 (with which this suffix is phonetically identical), Latin -ātus gave -at, subsequently -ate, e.g. desolātus, desolat, desolate, separātus, separat, separate. Many of these participial adjectives soon gave rise to causative verbs, identical with them in form (see -ate suffix3), to which, for some time, they did duty as past participles, as 'the land was desolat(e by war;' but, at length, regular past participles were formed with the native suffix -ed, upon the general use of which these earlier participial adjectives generally lost their participial force, and either became obsolete or remained as simple adjectives, as in 'the desolate land,' 'a compact mass.' (But cf. situate adj. = situated adj.) So aspirate, moderate, prostrate, separate; and (where a verb has not been formed), innate, oblate, ornate, sedate, temperate, etc. As the French representation of Latin -atus is -é, English words in -ate have also been formed directly after French words in --é, e.g. affectionné, affectionate.

つまり,-ate 接尾辞は,起源からみればむしろ形容詞にふさわしい接尾辞というべきであり,動詞にふさわしい接尾辞へと変化したのは,中英語期以降の新機軸ということになる.なぜ -ate が典型的な動詞接尾辞となったのかという問題を巡っては,複雑な歴史的事情がある.これについては「#2731. -ate 動詞はどのように生じたか?」 ([2016-10-18-1]) を参照(また,明日の記事でも扱う予定).

接尾辞 -ate については,強勢位置や発音などの観点から「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い」 ([2019-05-30-1]),「#3686. -ate 語尾,-ment 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い」 ([2019-05-31-1]),「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1]) をはじめ,-ate の記事で取り上げてきたので,そちらも参照されたい.

2019-08-06 Tue

■ #3753. 英仏語におけるケルト借用語の比較・対照 [french][celtic][loan_word][borrowing][lexicology][etymology][gaulish][language_shift][diglossia][sociolinguistics][contrastive_language_history]

昨日の記事「#3752. フランス語のケルト借用語」 ([2019-08-05-1]) で,フランス語におけるケルト借用語を概観した.今回はそれと英語のケルト借用語とを比較・対照しよう.

英語のケルト借用語の数がほんの一握りであることは,「#3740. ケルト諸語からの借用語」 ([2019-07-24-1]),「#3750. ケルト諸語からの借用語 (2)」 ([2019-08-03-1]) で見てきた.一方,フランス語では昨日の記事で見たように,少なくとも100を越えるケルト単語が借用されてきた.量的には英仏語の間に差があるともいえそうだが,絶対的にみれば,さほど大きな数ではない.文字通り,五十歩百歩といってよいだろう.いずれの社会においても,ケルト語は社会的に威信の低い言語だったということである.

しかし,ケルト借用語の質的な差異には注目すべきものがある.英語に入ってきた単語には日常語というべきものはほとんどないといってよいが,フランス語のケルト借用語には,Durkin (85) の指摘する通り,以下のように高頻度語も一定数含まれている(さらに,そのいくつかを英語はフランス語から借用している).

. . . changer is quite a high-frequency word, as are pièce and chemin (and its derivatives). If admitted to the list, petit belongs to a very basic level of the vocabulary. The meanings 'beaver', 'beer', 'boundary', 'change', 'fear' (albeit as noun), 'to flow', 'he-goat', 'oak', 'piece', 'plough' (albeit as verb), 'road', 'rock', 'sheep', 'small', and 'sow' all figure in the list of 1,460 basic meanings . . . . Ultimately, through borrowing from French, the impact is also visible in a number of high-frequency words in the vocabulary of modern English . . . beak, carpentry, change, cream, drape, piece, quay, vassal, and (ultimately reflecting the same borrowing as French char 'chariot') carry and car.

この質的な差異は何によるものなのだろうか.伝統的な見解にしたがえば,ブリテン島のブリトン人はアングロサクソン人の侵入により比較的短い期間で駆逐され,英語への言語交代 (language_shift) も急速に進行したと考えられている.一方,ガリアのゴール人は,ラテン語・ロマンス祖語の話者たちに圧力をかけられたとはいえ,長期間にわたり共存する歴史を歩んできた.都市ではラテン語化が進んだとしても,地方ではゴール語が話し続けられ,diglossia の状況が長く続いた.言語交代はあくまでゆっくりと進行していたのである.その後,フランス語史にはゲルマン語も参入してくるが,そこでも劇的な言語交代はなかったとされる.どうやら,英仏語におけるケルト借用語の質の差異は言語接触 (contact) と言語交代の社会的条件の違いに帰せられるようだ.この点について,Durkin (86) が次のように述べている.

. . . whereas in Gaul the Germanic conquerors arrived with relatively little disruption to the existing linguistic situation, in Britain we find a complete disruption, with English becoming the language in general use in (it seems) all contexts. Thus Gaul shows a very gradual switch from Gaulish to Latin/Romance, with some subsequent Germanic input, while Britain seems to show a much more rapid switch to English from Celtic and (maybe) Latin (that is, if Latin retained any vitality in Britain at the time of the Anglo-Saxon settlement).

この英仏語における差異からは,言語接触の類型論でいうところの,借用 (borrowing) と接触による干渉 (shift-induced interference) の区別が想起される (see 「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1]), 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])) .ブリテン島では borrowing の過程が,ガリアでは shift-induced interference の過程が,各々関与していたとみることはできないだろうか.

フランス語史の光を当てると,英語史のケルト借用語の特徴も鮮やかに浮かび上がってくる.これこそ対照言語史の魅力である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-08-05 Mon

■ #3752. フランス語のケルト借用語 [french][celtic][loan_word][borrowing][lexicology][etymology][gaulish][hybrid][hfl]

連日英語におけるケルト諸語からの借用語を話題にしているが,観点をかえてフランス語におけるケルト借用語の状況を,Durkin (83--87) に依拠してみていこう.

ローマ時代のフランス(ガリア)では,ラテン語と並んで土着のゴール語 (Gaulish) も長いあいだ用いられていた.都市部ではラテン語や(ロマンス祖語というべき)フランス語の前身が主として話されていたが,地方ではゴール語も粘り強く残っていたようだ.この長期にわたる接触の結果として,後のフランス語には,英語の場合よりも多くのケルト借用語が取り込まれてきた.とはいっても,100語を越える程度ではある(見方によって50--500語までの開きがある).ただし,「#3749. ケルト諸語からの借用語に関連する語源学の難しさ」 ([2019-08-02-1]) で英語の場合について議論を展開したように,借用の時期やルートの特定は容易ではないようだ.この数には,ラテン語時代に借用されたものや,いくつもの言語の仲介を経て間接的に借用されたものなども含まれており,フランス語話者とゴール語話者の直接の接触に帰せられるべきものばかりではない.

上記の問題点に注意しつつ,以下に意味・分野別のケルト借用語リストの一部を挙げよう (Durkin 84) .

・ 動物:bièvre "beaver", blaireau "badger", bouc "billy goat", mouton "sheep", vautre "type of hunting dog"; chamois "chamois", palefroi "palfrey", truie "sow" (最後の3つは混種語)

・ 鳥:alouette "lark", chat-huant "tawny owl"

・ 魚:alose "shad", loche "loach", lotte "burbot", tanche "tench", vandoise "dace", brochet "pike"; limande "dab" (ケルト接頭辞を示す)

これらの「フランス単語」のうち,後に英語に借用されたものもある.mutton, palfrey, loach, tench, chamois などの英単語は,実はケルト語起源だったということだ.しかし,英単語 buck, beaver などは事情が異なり,フランス語の bièvre, bouc との類似は借用によるものではなく,ともに印欧祖語にさかのぼるからだろう.brasserie (ビール醸造)や cervoise (古代の大麦ビール)などは,ゴール人の得意分野を示しているようでおもしろい.

フランス語におけるケルト借用語のその他の候補をアルファベット順に挙げてみよう (Durkin 84) .

| arpent | 'measure of land' |

| bec | 'beak' |

| béret | 'beret' |

| borne | 'boundary (marker)' |

| boue | 'mud' |

| bouge | 'hovel, dive' (earlier 'bag') |

| bruyère | 'heather, briar-root' |

| changer | 'to change' |

| char | 'chariot' (reflecting a borrowing which had occurred already in classical Latin, whence also charrue 'plough') |

| charpente | 'framework' (originally the name of a type of chariot) |

| chemin | 'road, way' |

| chêne | 'oak' |

| craindre (partly) | 'to fear' |

| crème | 'cream' |

| drap | 'sheet, cloth' |

| javelot | 'javelin' |

| lieue | 'league (measure of distance)' |

| marne | 'marl' (earlier marle, hence English marl) |

| pièce | 'piece' |

| ruche | 'beehive' |

| sillon | 'furrow' |

| soc | 'ploughshare' |

| suie | 'soot' |

| vassal | 'vassal' |

| barre | 'bar' |

| jaillir | 'to gush, spring, shoot out' |

| quai | 'quay' |

英仏語におけるケルト借用語の傾向の差異という話題については,明日の記事で.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-06-17 Mon

■ #3703.『英語教育』の連載第4回「なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][adjective][adverb][comparison][rensai][latin][french][synthesis_to_analysis][link]

6月14日に,『英語教育』(大修館書店)の7月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第4回目として拙論「なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」が掲載されています.是非ご覧ください.

形容詞・副詞の比較表現については,本ブログでも (comparison) の各記事で扱ってきました.以下に,今回の連載記事にとりわけ関連の深いブログ記事のリンクを張っておきますので,あわせて読んでいただければ,-er と more に関する棲み分けの謎について理解が深まると思います.

・ 「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1])

・ 「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1])

・ 「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1])

・ 「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1])

・ 「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

・ 「#3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因」 ([2018-06-28-1])

・ 「#3619. Lowth がダメ出しした2重比較級と過剰最上級」 ([2019-03-25-1])

・ 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])

・ 「#3615. 初期近代英語の2重比較級・最上級は大言壮語にすぎない?」 ([2019-03-21-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第4回 なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」『英語教育』2019年7月号,大修館書店,2019年6月14日.62--63頁.

2019-05-05 Sun

■ #3660. 変なスペリングの queue [spelling][french][loan_word][doublet][q][vowel][digraph][sobokunagimon]

先日,素朴な疑問として「#3649. q の後には必ず u が来ますが,これはどういうわけですか?」 ([2019-04-24-1]) を本ブログで取り上げたところ,読者の方より,queue (列)という妙なスペリングの単語があることを指摘してもらった.<ueue> と母音字が4つも続くのは,英語のスペリングとしては破格だからだ.フランスからの借用語であるこの語については,意味的な観点および英語の英米差という観点から,かつて「#1754. queue」 ([2014-02-14-1]) で話題にしたが,スペリングについては考えたことはなかったので,ここにコメントを加えておきたい.

先日の記事 ([2019-04-24-1]) では,<qu> ≡ /kw/ と単純にとらえたが,実は <qu> ≡ /k/ であることも少なくない.critique, technique, unique などの語末に現われるケースはもとより,quay, conquer, liquor など語頭や語頭に現われても /kw/ ではなく /k/ となる例は,そこそこ見られる(cf. 「#383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」」 ([2010-05-15-1])).今回注目している queue /kjuː/ もこれらの仲間だ.

queue の母音部分のスペリングをみると <eu> ≡ /juː/ となっており,これは一応英語のスペリング規則に沿ってはいる.neurotic, leukaemia; feudal, neuter; adieu, deuce, lieu など (Upward and Davidson 163) に確認される対応だが,これらは純粋な英語のスペリング規則というよりは,それぞれギリシア語,ラテン語,フランス語からの借用語として原語のスペリング習慣を引き継いだものとみるほうが妥当かもしれない(しかも,これらのいくつかの単語では (yod-dropping) の結果 <eu> ≡ /uː/ となっている).語末の <e> は,借用元のフランス語にもあるからあるのだと説明してもよいが,同時に英語のスペリング規則では <u> で単語を終えることができないからと説くこともできそうだ(「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1]) を参照).

ちなみに,先の記事 ([2014-02-14-1]) でも触れたように,queue と cue (突き棒;弁髪)とは同根語,換言すればスペリングを違えただけの2重語 (doublet) である(ちょうど「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]) のようなもの).いずれも同一のフランス単語に由来するが,スペリングを違えることで異なる語であるかのようにみなすようになったのは,英語における独自の発達である.

いずれにせよ queue のスペリングは, <ueue> と母音字が4つ続く点で,きわめて破格的であることは間違いない.ご指摘ありがとうございました.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2019-05-02 Thu

■ #3657. mountain, mount, Mt. [etymology][latin][french][loan_word][abbreviation]

Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. には,Mt. (= mount) と mountain という「山」を意味する2つの単語が現われる.固有名詞とともに現われる場合には mount (表記上はたいてい省略して Mt.)を用い,一般名詞としては mountain を用いる.

古英語で普通に「山」を意味する語は本来語の beorg (ドイツ語 Berg)だった.しかし,すでに古英語期から,ラテン語で「山」を意味する mōns, mont- が借用語 munt として入っており,用いられることはあった.さらに中英語期になると,同語源で古フランス語の語形 mont にも強められるかたちで通用されるようになった(MED の mount n.(1) を参照).現代英語では,一般名詞としては文語・古語としての響きを有し,上記のように Mt. として固有名詞の一部として用いられるのが普通である.

一方,mountain は13世紀後半に初出する.語源は先にもあげたラテン語 mōns, mont- の形容詞形ともいうべきもので,俗ラテン語の *montānea(m) (regiōnem) (= "mountainous region") から古フランス語形 montagne を経て,英語に mountain(e n. として入ってきたものである.現在までに最も普通の「山」を表わす一般名詞として発展してきた.(考えてみると,mountainous という形容詞は,語源的には形容詞の,そのまた形容詞ということになっておもしろい.)

実は Mt. という省略表記の使用の歴史について知りたいと思い,いくつかの歴史辞書でこれらの語を引いてみたのだが,ほとんど情報がない.別の資料にあたって調べてみる必要がありそうだ.ちなみに,関連するかもしれないと思って調べてみた Mr や Mrs などの表記については,およそ初期近代に遡るという(cf. 「#895. Miss は何の省略か?」 ([2011-10-09-1])).

2019-02-20 Wed

■ #3586. 外来複数形 [plural][latin][greek][french][italian]

英語の不規則複数形をとる名詞には,外来複数形と呼ばれる一群がある.主として近代英語以降にラテン語,ギリシア語,フランス語,イタリア語などから借用された学術・専門語で,原語における複数形を保っているものだ.現代にかけて,英語の規則的な語尾 -(e)s を取るようになったものも少なくないが,それらも含めて代表的な単語を,『徹底例解ロイヤル英文法』に依拠して以下に示そう.

特にラテン系 -us 名詞に見られる20世紀中の規則複数化の流れについては,Hotta の拙論を参照(関連して,「#121. octopus の複数形」 ([2009-08-26-1]),「#161. rhinoceros の複数形」 ([2009-10-05-1]) も).

1. ラテン語系の名詞

1.1 -us で終わる語

a) -us [əs] → -i [aɪ]

alumnus (男子卒業生) → alumni

bacillus (バチルス菌) → bacilli

esophagus (食堂) → esophagi

locus (軌跡) → loci, loca

stimulus (刺激) → stimuli

b) 規則複数語尾 -es をつけるもの

apparatus (装置) → apparatuses

bonus (ボーナス) → bonuses

campus (校庭) → campuses

caucus (幹部会議) → caucuses

chorus (コーラス) → choruses

circus (サーカス) → circuses

impetus (起動力) → impetuses

minus (負の数,マイナス符号) → minuses

prospectus (学校などの案内) → prospectuses

sinus (洞) → sinuses

status (地位) → statuses

c) -us → -i の変化と -es の両様のもの

cactus (サボテン) → cacti, cactuses

cirrus (巻雲) → cirri, cirruses

cumulus (積雲) → cumuli, cumuluses

focus (焦点) → foci, focuses

fungus (きのこなどの菌類) → fungi, funguses

genius (守護神;天才) → genii (守護神),geniuses (天才)

nimbus (乱雲) → nimbi, nimbuses

nucleus (原子核) → nuclei, nucleuses

radius (半径) → radii, radiuses

stratus (層雲) → strati, stratuses

syllabus (教授細目) → syllabi, syllabuses

terminus (末端,終着駅) → termini, terminuses

d) その他

corpus (集大成,言語資料) → corpora, corpuses

genus (属) → genera, genuses

1.2 -a で終わる語

a) -a [ə] → -ae [iː]

alga (藻) → algae

alumna (女子卒業生) → alumnae

larva (幼虫) → larvae

b) 規則複数語尾 -s をつけるもの

area (地域) → areas

arena (闘技場) → arenas

dilemma (ジレンマ) → delemmas

diploma (学位免状) → diplomas [まれに diplomata もあり]

drama (ドラマ) → dramas

era (時代) → eras

c) -a → -ae と -s の両様のもの

antenna (触角;アンテナ) → antennae (触覚), antennas (アンテナ)

formula (公式) → formulae, formulas

nebula (星雲) → nebulae, nebulas

vertebra (脊椎) → vertebrae, vertebras

1.3 -um で終わる語

a) -um [əm] → -a [ə]

addendum (付録) → addenda

bacterium (バクテリア) → bacteria

corrigendum (ミスプリント) → corrigenda (正誤表)

datum (データ) → data

desideratum (切実な要求) → desiderata

erratum (誤植) → errata (正誤表)

ovum (卵子) → ova

b) 規則複数語尾 -s をつけるもの

album (アルバム) → albums

chrysanthemum (菊) → chrysanthemums

forum (討論会) → forums [まれに fora もあり]

museum (博物館) → museums

premium (割り増し金) → premiums

stadium (スタジアム) → stadiums [まれに stadia もあり]

c) -um → -a と -s の両様のもの

aquarium (水族館) → aquaria, aquariums

curriculum (教育課程) → curricula, curriculums

maximum (最大限) → maxima, maximums

medium (媒介物) → media, mediums [media が単数形,medias が複数形という用法もあり]

memorandum (メモ) → memoranda, memorandums

millennium (千年間) → millennia, millenniums

minimum (最小限) → minima, minimums

moratorium (支払い猶予期間) → moratoria, moratoriums

podium (指揮台,葉柄) → podia, podiums

referendum (国民投票) → referenda, referendums

spectrum (スペクトル) → spectra, spectrums

stratum (地層) → strata, stratums

symposium (シンポジウム) → symposia, symposiums

ultimatum (最後通告) → ultimata, ultimatums

1.4 -ex, -ix で終わる語

a) -ex [ɛks], -ix [ɪks] → -ices [ɪsiːz]

codex (古写本) → codices

b) -ex, -ix → -ices と -es の両様のもの

apex (頂点) → apices, apexes

appendix (付録,虫垂) → appendices, appendixes [「虫垂」の意味の複数形は appendixes]

index (指標) → indices, indexes [「索引」の意味の複数形は indexes]

matrix (母体,行列) → matrices, matrixes

vortex (渦) → vortices, vortexes

2. ギリシャ語系の名詞の複数形

2.1 -is [ɪs] で終わる語

a) 語尾は -es [iːz] になる.

analysis (分析) → analyses

axis (軸) → axes [ax(e) 「斧」の複数 (発音は [ɪz])ともなることに注意]

basis (理論的基礎) → bases [base 「基地」の複数 (発音は [ɪz])ともなることに注意]

crisis (危機) → crises

diagnosis (診断) → diagnoses

ellipsis (省略) → ellipses [ellipse 「長円」の複数 (発音は [ɪz])ともなることに注意]

hypothesis (仮説) → hypotheses

oasis (オアシス) → oases

paralysis (麻痺) → paralyses

parenthesis (丸かっこ) → parentheses

synopsis (概要) → synopses

synthesis (総合,合成) → syntheses

thesis (論文) → theses

b) 規則複数語尾 -es をつけるもの

metropolis (首都,大都会) → metropolises

2.2 -on で終わる語

a) -on [ən] → -a [ə]

criterion (判断の基準) → criteria

phenomenon (現象) → phenomena

b) 規則複数語尾 -s をつけるもの

electron (電子) → electrons

neutron (中性子) → neutrons

proton (陽子) → protons

c) -on → -a と -s の両様のもの

automaton (自動装置,ロボット) → automata, automatons

ganglion (神経節) → ganglia, ganglions

3. フランス語系の名詞の複数形

3.1 -eau, -eu → -eaux, -eux

adieu [əˈdjuː] (別れ) → adieux [əˈdjuːz] または adieus

bureau [ˈbjʊəroʊ] (事務局) → bureaux [ˈbjʊəroʊz] または bureaus

plateau [ˈplætou] (高原) → plateaux [ˈplætoʊz] または plateaus

tableau [ˈtæbloʊ] (絵) → tableaux [ˈtæbloʊz] または tableaus

3.2 単複同 (ただし複数のときのみ -s [z] を発音する)

corps (団) → corps

chassis [ˈʃæsi(ː)] (自動車の車台,シャシー) → chassis

faux pas [foʊ pɑː] (エチケットに反する失敗) → faux pas

rendezvous [ˈrɑːndəˌvuː] (約束による会合) → rendezvous

4. イタリア語系の名詞の複数形

4.1 -o → -i

libretto (脚本) → libretti [-iː] または librettos

tempo (テンポ) → tempi [-iː] または tempos

virtuoso (巨匠) → virtuosi [-iː] または virtuosos

4.2 規則複数語尾 -s をつけるもの

solo (独奏[唱]) → solos

soprano (ソプラノ) → sopranos

・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.

・ Hotta, Ryuichi. "Thesauri or Thesauruses? A Diachronic Distribution of Plural Forms for Latin-Derived Nouns Ending in -us." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture. 106 (2010): 117--36.

2019-02-16 Sat

■ #3582. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (2) [french][latin][loan_word][lexicology][etymology][borrowing]

昨日の記事 ([2019-02-15-1]) で,標題に関する Ellenberger の批評を紹介した.中英語の学問語 (= "mots savants") のソース言語に関する伝統的な見解は,不当にフランス語寄りではないかという問題提起である.では,Ellenberger 自身は,この問題についてどのような姿勢を取るのがふさわしいと考えているのだろうか.論文の終わりに,4箇条を掲げている (149--50) .

1. Words are borrowed not once and for all but many times and from many sources.

2. A Latin word borrowed into either of Anglo-French or English would be given an ending prescribed by Anglo-Norman scribal tradition.

3. Words could be borrowed from Latin or French depending on what spheres of society the borrowers moved in. Clerics would be more likely to borrow from Latin than would laics.

4. As the medieval libraries of England contained mainly Latin books and school curricula concentrated on Latin texts, learned words borrowed into French from written Latin sources would be more likely also to have entered English from those same sources than through French.

英語史では,中英語の借用語の話題といえばフランス語がさらっていく.しかし,学問語に関する限り,中英語期のラテン語からの借用は,一般に思われているよりもずっと豊富だったことに注意したい.関連して,「#120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語」 ([2009-08-25-1]),「#1211. 中英語のラテン借用語の一覧」 ([2012-08-20-1]),「#2961. ルネサンスではなく中世こそがラテン語かぶれの時代?」 ([2017-06-05-1]),「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) を参照.

・ Ellenberger, Bengt. "On Middle English Mots Savants." Studia Neophilologica 46.1 (1974): 142--50.

2019-02-15 Fri

■ #3581. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (1) [french][latin][loan_word][lexicology][etymology][borrowing]

「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]),「#848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2)」 ([2011-08-23-1]) で論じてきたように,とりわけ中英語期にラテン語・フランス語から入ってきた借用語は,いずれの言語をソースとするのか判然としないケースが多い.ラテン語なのか,ラテン語化したフランス語なのか,フランス語なのか,フランス語化したラテン語なのか,等々.

OED を中心とする,この問題に対する伝統的な対処法として,「フランス語形が文証されればフランス語を借用元言語とし,そうでない場合に限ってラテン語をソースとみなす」ことが一般的だった.もう少し強くいってしまえば,判然としない場合には,フランス語をソースとみなすのをデフォルトとしようというスタンスだ.Ellenberger (142) は,この立場を紹介しながら,それに対する批判的な見解を示している.

. . . the 'learned words' . . . could have been taken either from French or directly from Latin. The difficulty of determining the exact source has been recognized with varying hesitation. Foremost in Francophilia stands the Oxford English Dictionary, which regards as borrowed from Latin only those words that have not been recorded in French; in addition, French forms are often postulated. To the author's knowledge, no scholar before Marchand has openly criticized this procedure.

Ellenberger が引用中で同じ意見の仲間として引き合いに出している H. Marchand は,The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation (2nd ed. München, 1969) の p. 238 で次のように述べている (Ellenberger 142fn) .

It would . . . be an erroneous standpoint to be always looking for the Latin original or the French pattern of a word (which the OED often does). The existence of an actual pattern is irrelevant so long as, potentially, the coinage is Latin. . . . the principle of assuming an actual original is wrong.

借用元の形態が文証されるからフランス語であるとか,そうでないからラテン語であるとか,そのような議論はおそらく成り立たないだろうということだ.Ellenberger (148) 自身の言葉でいえば,次のような議論となる.

The clerks knew about adaptation and suffixation; they were used to latinizing English names, and sometimes words, and we may trust them to have been able to anglicize a Latin word in the same way as they or the French would have Frenchified it. To request a French intermediary for each and every word is to deny the knowledge of Latin in England. To regard an English word as a loan from French because a corresponding French loan is recorded a few years earlier in an ever so obscure source is to fall a victim to the perilous argument of post hoc, ergo propter hoc; as far as we know, no annual lists of new French words circulated among English clerks. Whether a learned word occurs first in French or English is simply a matter of chance, need, and literary activity.

中英語期の学問語 (= "mots savants") のソースがフランス語なのかラテン語なのかという問題を議論することよりも大事なことは,むしろそれが一般のフランス借用語とは異なるレベルに属することを再認識することだろう.Ellenberger (150) が,論文の最後で次のように述べている通りである.

A far more useful distinction than that between learned words that might have and those that could not have been mediated by French is that between Romance popular and learned words. Middle English mots savants are latinisms and should be treated as such.

なお,Ellenberger では,OED が上記のように槍玉に挙げられているが,現在編纂が進んでいるOED3 の編者の1人である Durkin は,この問題に柔軟な態度を示していることを付け加えておきたい.「#848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2)」 ([2011-08-23-1]) を参照.

・ Ellenberger, Bengt. "On Middle English Mots Savants." Studia Neophilologica 46.1 (1974): 142--50.

2018-10-29 Mon

■ #3472. 慶友会講演 (1) --- 「歴史上の大事件と英語」 [keiyukai][hel_education][slide][christianity][runic][latin][loan_word][bible][norman_conquest][french][ame_bre][spelling][webster][history]

一昨日,昨日と「#3464. 大阪慶友会で講演します --- 「歴史上の大事件と英語」と「英語のスペリングの不思議」」 ([2018-10-21-1]) で案内した大阪慶友会での講演が終了しました.参加者のみなさん,そして何よりも運営関係者の方々に御礼申し上げます.懇親会も含めて,とても楽しい会でした.

1つめの講演「歴史上の大事件と英語」では「キリスト教伝来と英語」「ノルマン征服と英語」「アメリカ独立戦争と英語」の3点に注目し「英語は,それを話す人々とその社会によって形作られてきた歴史的な産物である」ことを主張しました.休憩を挟んで180分にわたる長丁場でしたが,熱心に聞いていただきました.通時的な視点からみることで,英語が立体的に立ち上がり,今までとは異なった見え方になったのではないかと思います.

この講演で用いたスライドを,以下にページごとに挙げておきます.

1. 「歴史上の大事件と英語」

2. はじめに

3. 英語史の魅力

4. 取り上げる話題

5. I. キリスト教伝来と英語

6. 「キリスト教伝来と英語」の要点

7. ブリテン諸島へのキリスト教伝来

8. 1. ローマン・アルファベットの導入

9. ルーン文字とは?

10. ルーン文字の起源

11. 知られざる真実 現存する最古の英文はルーン文字で書かれていた!

12. 古英語アルファベットは27文字

13. 2. ラテン語の英語語彙への影響

14. ラテン語からの借用語の種類と謎

15. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響の比較

16. 3. 聖書翻訳の伝統の開始

17. 各時代の英語での「主の祈り」の冒頭

18. 聖書に由来する表現

19. 「キリスト教伝来と英語」のまとめ

20. II. ノルマン征服と英語

21. 「ノルマン征服と英語」の要点

22. 1. ノルマン征服とは?

23. ノルマン人の起源

24. ノルマン人の流入とイングランドの言語状況

25. 2. 英語への言語的影響は?

26. 語彙への影響

27. 英語語彙におけるフランス借用語の位置づけ

28. 語形成への影響

29. 綴字への影響

30. 3. 英語への社会的影響は?

31. 堀田,『英語史』 p. 74 より

32. 「ノルマン征服と英語」のまとめ

33. III. アメリカ独立戦争と英語

34. 「アメリカ独立戦争と英語」の要点

35. 1. アメリカ英語の特徴

36. 綴字発音 (spelling pronunciation)

37. アメリカ綴字

38. アメリカ英語の社会言語学的特徴

39. 2. アメリカ独立戦争(あるいは「アメリカ革命」 "American Revolution")

40. アメリカ英語の時代区分

41. 独立戦争とアメリカ英語

42. 3. ノア・ウェブスターの綴字改革

43. ウェブスター語録 (1)

44. ウェブスター語録 (2)

45. ウェブスターの綴字改革の本当の動機

46. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめ

47. おわりに

48. 参考文献

2018-10-07 Sun

■ #3450. 「余はフランス人でありフランス語を話す」と豪語した(はずの)ヘンリー2世 [monarch][french][map]

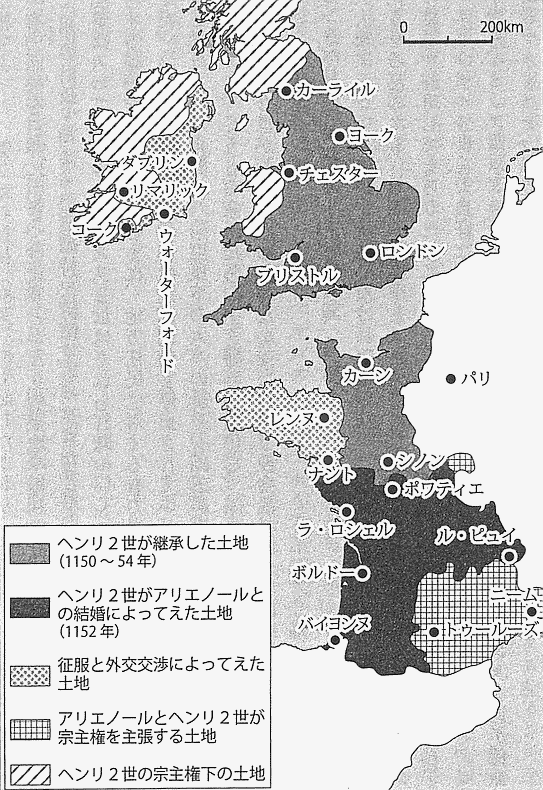

ヘンリー2世 (Henry II; 1133--89年;統治1154--89年) は,Plantagenet 王朝の開祖,イングランド王にして,12世紀半ばの西ヨーロッパに突如出現したアンジュー帝国 (the Angevin Empire) の「皇帝」である.先祖代々の継承地に加え,アリエノールとの結婚によって獲得した土地,そして征服や外交によって得た領土を含め,イギリス海峡をまたいだ広大な地域を治めることになった.具体的には,次の地図(君塚,p. 73の「アンジュー帝国」より)の示すとおり,勢力範囲はスコットランド国境からピレネー山脈に及んでおり,実力としては対抗するフランス王を優に超えていた.

ヘンリー2世は,軍役代納金の本格的導入,法制・財政の諸制度改革,巡回裁判制度の拡充,聖職者や教会の特権の制限,自由都市の認可など数々の業績を残した.カンタベリー大司教ベケットとの対立したり,野心的な拡張主義を実践したという側面はあるが,英王と評価してよいだろう.しかし,英語史の観点からいえば,イングランド王でありながら,フランス人であることを主張し,フランス語で押し通したという点に注目したい.森 (47) 曰く,

ヘンリー二世は,「イングランド王ではあったが,決してイングランド人の王ではなかった」とも評されている.プランタジニット王家は,アーンジュ家の血を引くことから「アーンジュ王家」とも呼ばれるが,彼の場合は,まさしくアーンジュの人,つまりフランス人で押し通し,フランスからイェルサレムまでの言葉を理解したといわれながらも,遂にイングランドの言葉は全く理解しなかったし,その努力もしなかった.そのイングランドにおける統治の充実も,飽くまでも大陸における彼の野望達成のための手段であったとする見方もある.彼が「短いマント (Curtmantle)」のニックネイムで呼ばれたのも,それまでの長いローブとは異なる,アーンジュ・スタイルのマントを持ちこんだことによる.

この種の「フランスかぶれ」は,ノルマン王家とプランタジネット王家においては珍しくもない当たり前の事実だったが,ヘンリー2世は,その後を継いだ息子のリチャード1世に比べれば,ノルマンディとイングランドをそこそこ足繁く往復していた方ではあるといえるだろう (cf. 「#3447. Richard I のイングランド滞在期間は6か月ほど」 ([2018-10-04-1])) .皇帝は出不精ではいけない,フットワークの軽さが重要である.

・ 森 護 『英国王室史話』16版 大修館,2000年.

2018-09-26 Wed

■ #3439. St. Ives の「通り」の表現 [toponym][loan_word][french][latin][old_norse][italian]

英語の通りの名前に用いられる「通り」に相当する名詞は,種類が豊富である.日本語では「?通り」「?道」「?街道」がある程度だが,英語では様々な語源に由来する種々の名前が用いられる.以下は,デイヴィスとレヴィットの英語地名の著書 (8--9) で紹介されている Cambridgeshire の町,St. Ives に見られる数々の「通り」を表わす語を語源ごとに整理した一覧である.

[ 英語 ]

mews (うま屋,あるいは鳥小屋のあった通り),road (馬場,ride の母音交替による名詞形),lane (小路),yard,row (家の列),hill,way,walk,drove (家畜の群を追う際に通る道,drive の名詞形),grove (小森,神の森),lea,ley (共に,農地,耕地)

[ フランス語(<ラテン語<ギリシア語) ]

place, gardens, court, avenue, square, crescent (三日月形の通り),close (袋小路),terrace (山の手に建てられた家並み),passage,market (市場のある通り)

[ ラテン語 ]

street, circus (そこから道が放射状に延びている広場)

[ 古ノルド語 ]

gate (通り,あるいは門)

[ イタリア語 ]

villa (領主の邸宅のある通り)

St. Ives では,1つの町のなかに様々な言語に由来する「通り」の表現が混在している.St. Ives が特別なわけではなく,むしろイギリスの町並みと地名を象徴する1例にすぎないととらえるべきだろう.地名の1つひとつに,その土地の歴史が刻まれているのだ.地名学の魅力を感じさせる.

・ デイヴィス,C. S.・J. レヴィット(著),三輪 伸春(監訳),福元 広二・松元 浩一(訳) 『英語史でわかるイギリスの地名』 英光社,2005年.

2018-09-21 Fri

■ #3434. 近代英語期までもつれこんだ英語の公用語化 [reestablishment_of_english][me][french][latin][law_french][norman_conquest]

ノルマン征服により,イングランドの公用語はフランス語およびラテン語となった.英語は非公式の言語として地下に潜ったわけだが,その後の数世紀をかけてゆっくりと,しかし着実に復権を遂げていった.この経緯については,reestablishment_of_english の数々の記事で取り上げてきたが,とりわけ以下の記事を挙げておこう.

・ 「#131. 英語の復権」 ([2009-09-05-1])

・ 「#324. 議会と法廷で英語使用が公認された年」 ([2010-03-17-1])

・ 「#336. Law French」 ([2010-03-29-1])

・ 「#1207. 英語の書き言葉の復権」 ([2012-08-16-1])

・ 「#3096. 中英語期,英語の復権は徐ろに」 ([2017-10-18-1])

・ 「#3265. 中世から初期近代まで行政の書き言葉標準はずっとラテン語だった」 ([2018-04-05-1])

君塚 (134--35) は,公用語としての英語の復権を13世紀以降の流れのなかで描いているが,その終点はといえば,近代に入った1649年である.

なお,「ノルマン征服」以後,イングランド貴族の日常言語はフランス語であり,公式の文書などにはラテン語が用いられてきた.これがジョンによる「ノルマン喪失」以降,貴族間でも英語が日常的に使われ,エドワード3世治世下の一三六三年からは議会での日常語は正式に英語と定められた.庶民院にはフランス語ができない層が数多くいたこととも関わっていた.

議会の公式文書のほうは,一五世紀前半まではラテン語とともにフランス語が使われていたが,一四八九年からは法令の草稿も英語となった(議会制定法自体はラテン語のまま).最終的に法として認められる「国王による裁可」(ロイヤル・アセント)も,一七世紀前半まではフランス語が使われていたが,共和制の到来(一六四九年)とともに英語に直され,以後今日まで続いている.

だが,さらに後の話題もある.法律を含めた公文書が英語で書かれなければならなくなる,いわゆる「ラテン語の全廃」は,ハノーヴァー朝の1713年のことである.イングランドは,ノルマン征服以降,英語を公的な場に完全に取り戻すのに,ざっと650年を要したことになる.

・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上下巻)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.

2018-07-24 Tue

■ #3375. 「語彙層累重の法則」 [lexicology][french][latin][loan_word][lexical_stratification]

「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]),「#3374. 「示相語彙」」 ([2018-07-23-1]) に引き続き,地質学の概念を歴史言語学に応用してみるシリーズの第3弾.今回は,「地層累重の法則」をもじって「語彙層累重の法則」を考えてみたい.

「地層累重の法則」 (law of superposition) とは,『世界大百科事典第2版』によれば,次の通りである.

W. スミスによって始められた層位学の二つの基本法則の一つで,もし一連の岩石が他の岩石の上に重なっており,構造的に逆転などしていない場合には,上にのる岩石が新しいという意味である.相重なる二つの地層の空間的上下関係から時間的前後関係を読みとることができる.

きわめて常識的で理解しやすい原理である.では,これを若干のひねりを加えながら語彙に応用してみよう.語彙について空間的上下関係というのはナンセンスなので,文体的上下関係(フォーマリティの高低)と読み替えてみる.

もし一連の語彙が他の語彙の上に重なっており,構造的に逆転などしていない場合には,上にのる語彙が新しいという意味である.相重なる2つの語彙層の文体的上下関係から時間的前後関係を読みとることができる.

昨日の記事 ([2018-07-23-1]) でも少しく触れた英語語彙の3層構造を念頭において考えてみよう.一般に英語語彙はピラミッド状の3層構造をなしているといわれ,本来語,フランス借用語,ラテン・ギリシア借用語がそれぞれ下層・中層・上層を構成する.同じ「尋ねる」を意味する語でも ask -- question -- interrogate のように文体(フォーマリティ)の程度によって3段階の区別がある(類例については「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]) などを参照).

このような文体的上下関係の事実は受け入れるとして,では,その上下関係ははたして時間的な前後関係を示唆するのか,という問題に移ろう.事実,ask は本来語として古英語(以前)に遡る歴史をもつが,フランス借用語 question は初出が15世紀後半,ラテン借用語 interrogate はやや遅れて15世紀後半となっている.個々の単語の厳密な初出年代は別として,フランス借用語の大半は中英語期に,ラテン・ギリシア借用語の大半は近代英語期に流入したことを勘案すれば,先の文体的上下関係と時間的前後関係はおよそ一致すると考えられる.

ただし,英語の語彙階層にはある程度うまく適用できたものの,「語彙層累重の法則」が一般的に通用するかどうかはよくわからない.後の時代に加わった語彙ほど文体的な上層を構成する傾向がある,ということになるのかもしれないが,これは必ずしも自明なことではない.

とりあえず思考実験ということで「語彙層類従の法則」を試してみた.

2018-07-23 Mon

■ #3374. 「示相語彙」 [lexicology][old_norse][french][latin][loan_word][lexical_stratification][contact][link][methodology]

昨日の記事「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]) に引き続き,地質学の概念を歴史言語学に応用できるかどうか,もう1つの事例で考えてみる.地層の年代推定に資する示準化石とは別に,示相化石 (facies fossile) という種類の化石がある.これは時代推定ではなく環境推定に資する種類の化石のことで,例えばサンゴ化石は,かつてその地が温暖で透明な浅海域であったことを伝える.では,これを言語に応用して「示相語彙」なるものについて語ることはできるだろうか.

思いついたのは,借用語彙の日常性やその他の位相の差に注目するという観点である.「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) で見たように,古ノルド語からの借用語には,本来語と見まがうほど日常的で卑近な語彙が多い.この驚くべき事実について,英語史では一般に次のような説明がなされる.古英語話者と古ノルド語話者は,同じゲルマン民族として生活習慣もおよそ類似しており,互いの言語もある程度は理解できた.文化レベルもおよそ同等であり,社会的な関係もおおむね対等であった.だからこそ,基礎レベルの語彙が互いの言語に流れ込み得たのだと.つまり,このような日常的な借用語の存在は,両者のあいだの親密で濃厚な言語接触があったことを示唆する.

もう1つの「示相語彙」となりうる例は,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) でみたような英語本来語とフランス借用語との差に関するものである.動物を表わす calf, deer, fowl, sheep, swine, ox などの本来語に対して,その肉を表わす単語は veal, venison, poultry, mutton, pork, beef などの借用語である.伝統的な解釈によれば,この語彙的な対立は,庶民階級アングロサクソン人と上流階級ノルマン人という社会的な対立を反映する.このような語彙(語彙そのものというよりは語彙分布)は,借用語の借用当時の環境推定を示唆するものとして示相的であるといえるのではないか.

より一般的にいえば,英語語彙の3層構造を典型とする語彙階層 (lexical_stratification) の存在も,かつての言語接触や社会状況のなにがしかを伝える点で示相的である.実際のところ,語彙史研究において「示相語彙」という発想は,その用語こそ使わずとも,当然のように受け入れられてきたようにも思われる.

上で触れた動物と肉の話題と3層構造の話題については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1])

・ 「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1])

・ 「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1])

・ 「#1603. 「動物とその肉を表す英単語」を最初に指摘した人」 ([2013-09-16-1])

・ 「#1604. 「動物とその肉を表す英単語」を次に指摘した人たち」 ([2013-09-17-1])

・ 「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1])

・ 「#1967. 料理に関するフランス借用語」 ([2014-09-15-1])

・ 「#2352. 「動物とその肉を表す英単語」の神話 (2)」 ([2015-10-05-1])

・ 「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1])

・ 「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1])

・ 「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1])

・ 「#2072. 英語語彙の三層構造の是非」 ([2014-12-29-1])

・ 「#2279. 英語語彙の逆転二層構造」 ([2015-07-24-1])

・ 「#2643. 英語語彙の三層構造の神話?」 ([2016-07-22-1])

・ 「#387. trisociation と triset」 ([2010-05-19-1])

・ 「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1])

2018-07-22 Sun

■ #3373. 「示準語彙」 [lexicology][gvs][vowel][diphthong][loan_word][old_norse][french][methodology][palatalisation][doublet]

古生物学や地質学では,示準化石 (index fossil) と呼ばれるものがある.例えば三葉虫の化石が見つかれば,それを含む地層が古生代であることがわかるし,アンモナイトであれば中生代,哺乳類であれば新生代などと考えてよい.生存期間が短く,地理的な分布が広く,様々な種類の堆積岩から多く産出し,形態的特徴がわかりやすいものが選ばれる.

「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の対象となるもの,歴史的な考察対象となるものであれば,示準○○や示相○○という考え方がおよそ通用するのではないかと思い,言語にも応用してみることにした.まず思いつくのは,語の時代推定に資する音韻変化・交替である.ある音韻特徴を反映しているか否かにより,その語が当該言語に現われたのが,特定の年代よりも前なのか後なのかが判明するケースが少なくない.

例えば,skill, skin, skirt など前舌母音の前位置で <sk> = /sk/ を示す現代英語の単語は,古英語後期以降に古ノルド語から借用された語である可能性が大きい.英語では前舌母音の前位置では,/sk/ は口蓋化して /ʃ/ = <sh> となるのが規則だったからである.つまり,shine, ship, shirt は,おそらく古英語本来語であると内的に推定される(cf. 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1]),「#2944. ship, skiff, skip(per)」 ([2017-05-19-1])).

大母音推移 (gvs) の効果の有無も,同じような役割を果たす.design, divine, polite などは2重母音を示すことから推移前(おそらくは15世紀以前)に借用されたと考えられるが,同じフランス語からの借用語でも machine, police, unique などは長母音を示すことから推移後に英語に入ってきたと内的に推定できる(cf. 「#2523. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (3)」 ([2016-03-24-1])).

化石の場合ほどの精度は期待できないものの,上記の語群は年代推定にヒントを与えてくれる「示準語彙」と呼ぶことができるのではないか.

2018-07-19 Thu

■ #3370. frequent の意味変化 [semantic_change][latin][french][loan_word][cawdrey][johnson]

frequent (頻繁な,たびたびの)は,文字通り頻繁に用いられる常用語だが,この語義が発生したのは意外と新しく,初例は近代に入ってからの1596年のことだと知った.この語は,ラテン語の動詞 frequentāre (詰め込む)から派生した形容詞 frequēns (混み合った)がフランス語 fréquent を経て,15世紀半ばに英語に入ってきた.当初の語義は,フランス語に倣った「おびただしい,豊富な」であり,「混み合った,多人数の」の語義でも19世紀まで使われた.「混み合った,多人数の」の例としては,Discourse concerninge the Spanish Fleet Invadinge Englande (1590) の18世紀翻訳において,"There was generally made throughout the whole realm a most frequent assembly of all sorts of people." と見える.

その後,frequent は「ありふれた」ほどの否定的な含意を発達させ,Shakespeare ではさらに "addicted" 「常習的に耽溺している」 ほどの語義で使われている.The Winter's Tale (1611) からの例として,"I have missingly noted he is of late much retired from court, and is less frequent to his princely exercises than formerly he hath appeared".

さらにその後,否定的な含意を中立化し,現在通用される「常習的な」「頻繁な」の語義を発達させたが,初例は上述のように16世紀終わりである.ただし,1604年の 英語史上初の英語辞書 A Table Alphabeticall の定義では "often, done many times: ordinarie, much haunted, or goe too" とあり,すでに新しい語義が定着していたようである.

一方,1755年の Johnson の辞書でも,以下のように「混み合った,多人数の」という古い語義もまだ収録されている(とはいっても,そこに例として挙げられていた句 frequent and full は17世紀の Milton からのものではあったが).

1. Often done; often seen; often occurring.

2. Used often to practise any thing.

3. Full of concourse

当たり前の単語にも,意味変化の歴史が潜んでいるものである."Chaque mot a son histoire." (= "Every word has its own history.") .

2018-07-17 Tue

■ #3368. 「ラテン語系」語彙借用の時代と経路 [contact][latin][greek][french][borrowing][lexicology][loan_word]

「ラテン語系」 (Latinate) 借用語とは,主としてラテン語とフランス語をソースとする借用語を指す.緩く解釈して,他のロマンス諸語からの借用語を含むこともあれば,ギリシア語もラテン語を経由して英語に取り込まれることが多かったことから,ギリシア借用語(直接借用されたものも)を含んで言われることもある.英語史上,ラテン語系の語彙借用が見られた時代と経路は,以下のように図示できる(輿石,p. 113 の図を参照した).

┌───────────────────────────────────┐

│ Greek │

└──────┬──────────────────────────┬─┘

│ │

↓ │

┌─────┬────────────┬────────┐ │

│ Latin │ Old and Middle French │ Modern French │ │

└──┬──┴─────┬──────┴────┬───┘ │

│ │ │ │

│ └─────┐ └──┐ │

│ │ │ │

┌───┴─┬──────┬───────┬─────┐│ │

│ │ │ │ │ ││ │

│ │ │ │ │ ││ │

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓

┌────┬───────┬──────┬───────┬───────┐

笏?Germanic笏1rehistoric OE笏0ld English 笏?Middle English笏?Modern English笏?

└────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

図を見ると,借用元言語のレパートリーは変わっていないものの,時代によって経路を含めた英語との関わり方がそれぞれ特徴的であることが,改めてよく分かる.英語の語彙にとりわけ強い影響を及ぼしてきた言語といえば,上記の "Latinate" languages を除けば古ノルド語の名前が挙がるくらいであり,「ラテン語系」の存在感の著しさが再確認できるだろう.

ラテン語系に限らない語彙借用の経路図としては,「#1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図」 ([2014-08-09-1]) も参照.

・ 輿石 哲哉 「第6章 形態変化・語彙の変遷」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.106--30頁.

2018-06-27 Wed

■ #3348. 初期近代英語期に借用系の接辞・基体が大幅に伸張した [word_formation][prefix][suffix][neologism][french][latin][loan_word][lexicology][renaissance][emode]

Wersmer (64, 67) や Nevalainen (352, 378, 391) を参照した Cowie (610--11) によれば,接辞を用いた新語形成において,本来系の接辞を利用したものと借用系のものと比率が,初期近代英語期中に大きく変化したという.

The relative frequency of nonnative affixes to native affixes in coined words rises from 20% at the beginning of the Early Modern English period to 70% at the end of it . . . . The proportion of Germanic to French and Latin bases in new coinages falls from about 32% at the beginning of the Early Modern period to some 13% at the end . . . . Together these measures confirm the emergence of non-native affixes as independent English morphemes over the Early modern period. They also seem to contradict claims that the native affixes in Early Modern English are just as, if not more productive, than ever . . . , although it is always less likely that words coined with native affixes would be recorded in a dictionary . . . .

この時期の初めには借用系は20%だったが,終わりには70%にまで増加している.一方,基体に注目すると,借用系に対する本来系の比率は,期首で32%ほど,期末で13%ほどに落ち込んでいる.全体として,初期近代英語期中に,借用系の接辞および基体が目立つようになってきたことは疑いない.ただし,引用の最後の但し書きは重要ではある.

関連して,「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]),「#3165. 英製羅語としての conspicuous と external」 ([2017-12-26-1]),「#3166. 英製希羅語としての科学用語」 ([2017-12-27-1]),「#3258. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (1)」 ([2018-03-29-1]),「#3259. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (2)」 ([2018-03-30-1]) を参照.

・ Wersmer, Richard. Statistische Studien zur Entwicklung des englischen Wortschatzes. Bern: Francke, 1976.

・ Nevalainen, Terttu. "Early Modern English Lexis and Semantics." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 332--458.

・ Cowie, Claire. "Early Modern English: Morphology." Chapter 38 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 604--20.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow