2012-08-17 Fri

■ #1208. フランス語の英文法への影響を評価する [french][syntax][inflection][synthesis_to_analysis][norman_conquest][me][word_order][idiom][contact][french_influence_on_grammar]

中英語期,フランス語は英語の語彙に著しい影響を及ぼした.また,綴字においても相当の影響を及ぼした.しかし,形態や統語など文法に及ぼした影響は大きくない.

中英語に起こった文法変化そのものは,きわめて甚大だった.名詞,形容詞,代名詞,動詞の屈折体系は,語尾音の消失や水平化や類推作用により簡略化しながら再編成された.文法性はなくなった.語順がSVOへ固定化していった.しかし,このような文法変化にフランス語が直接に関与したということはない.

たしかに,慣用表現 (idiom) や語法といった広い意味での統語論で,フランス語の影響(の可能性)をいくつか指摘することはできる (Baugh and Cable, p. 167 の注15を参照).しかし,フランス語が英語語彙の分野に及ぼした影響とは比べるべくもない.全体として,フランス語の英語統語論への直接的な影響は僅少である.

しかし,間接的な影響ということであれば,[2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」で取り上げたフランス語の役割を強調しなければならない.フランス語の英文法への影響は,屈折の摩耗と語順の固定可の潮流を円滑に進行させるための社会言語学的な舞台を整えた点にこそ見いだされる.Baugh and Cable (167) の評価を引用する.

It is important to emphasize that . . . changes which affected the grammatical structure of English after the Norman Conquest were not the result of contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of inflections and the confusion of forms that constitute the truly significant development in Middle English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a factor in syntactic changes.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-14 Tue

■ #1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか [french][loan_word][history][bilingualism][reestablishment_of_english][language_shift]

[2009-08-22-1]の記事「#117. フランス借用語の年代別分布」で,Jespersen と Koszal による,フランス借用語の流入率の通時的変化を見た.フランス借用語は13世紀と14世紀に爆発期を迎えるが,この時期はちょうど英語がフランス語から解放されて復権を遂げてゆく時期である([2009-09-05-1]の記事「#131. 英語の復権」を参照).一見すると,この符合は矛盾するように思われる.これについて,先の記事では「フランス語を母語としていた貴族が英語に乗り換える際に,元母語から大量の語彙をたずさえつつ乗り換えたと考えれば合点がいく」と述べた.

もう少し詳しく述べるために,Schmitt and Marsden (84) から引用しよう.

Our records for the 11th and early 12th centuries are sparse, but it appears that the words entered quite slowly at first, came at a greater rate later in the 12th century, and then flooded in during the 13th and 14th centuries. One reason for this is that it was not until the 13th century that English was finally becoming established again as the language of administration and creative literature (replacing French), and many specialist terms and words to express new social structures and new ideas, unavailable in the native language, were now needed.

続けて,Baugh and Cable (135) より.

Instead of being a mother tongue inherited from Norman ancestors, French became, as the century wore on, a cultivated tongue supported by social custom and by business and administrative convention. Meanwhile English made steady advances. A number of considerations make it clear that by the middle of the century, when the separation of the English nobles from their interests in France had been about completed, English was becoming a matter of general use among the upper classes. It is at this time . . . that the adoption of French words into the English language assumes large proportions. The transference of words occurs when those who know French and have been accustomed to use it try to express themselves in English. It is at this time also that the literature intended for polite circles begins to be made over from French into English . . . .

常用言語をフランス語から英語に乗り換える (language shift) に当たって,人々は,慣れ親しんできた多数のフランス単語を携えて乗り換えたということである.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-13 Mon

■ #1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」 [french][me][monarch][norman_conquest][reestablishment_of_english][history]

1066年のノルマン・コンクェストからおよそ1世紀半の時期は,ノルマン朝および後続のプランタジネット朝 (Plantagenet) の初期に当たる.この時期は,正体はフランス貴族であるイングランドの歴代の王が,イングランドの統治よりもむしろフランスの領土の保持と拡大に腐心した時代だった.この時期の歴代イングランド王と貴族たちの言語観と,その言語観を映し出す彼らの政治的行動は,英語史を考える際にも意義深い.英語はフランス語と比べて劣等であるという言語観は,英語の書き言葉の伝統の断絶(あるいは断続)を誘因したし,一方で自由闊達な言語変化を促すことになったからだ([2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」を参照).

そこで,時の権力者たちが,いかにフランス(語)を重視し,相対的にイングランド(英語)を軽視していたかを示す証拠が欲しくなる.12世紀のイングランド王のフランス(語)への姿勢を直接,間接に示す事実を,Baugh and Cable (116--22) に従って,4点ほど列挙しよう.

・ Henry I は,1100--35年の統治期間のうち17年余をフランスで過ごした.このことから,フランス重視の姿勢が明らかである.ただし,彼は英語を理解する能力はあったとされる.

・ Henry II は,1154--89年の長い統治期間の3分の2をフランスで過ごした.なお,妻の Eleanor of Aquitaine は,(アングロ)フレンチ文学のパトロンであり,英語は解さなかった.

・ Richard I は,1189--99年の統治期間のうちほんの数ヶ月しかイングランドに滞在しなかった.英語を用いたことはないとみなしてよいだろう.

・ 1087--1100年に統治した William II,1135--54年に統治した Stephen,1199--1216年に統治した John については,英語を話す能力があったかはわからない.

・ Henry I を除き,15世紀後半の Edward IV に至るまでの歴代のイングランド王は,誰一人としてイングランドで妻を求めなかった.

12世紀のイングランド王には,概して「英語力」はなかったと言えるだろう.ただし,当時の王家はイングランドにおいてもっとも非イングランド的な集団であったことに注意すべきである (Baugh and Cable 118, fn. 21) .位が低ければ低いほど,「英語力」は平均的に上昇したと考えられる.中英語期のイングランド君主の英語使用については,「#131. 英語の復権」の記事 ([2009-09-05-1]) でも触れているので,要参照.

なお,13世紀になって,在位1216--72年の Henry III はおそらく英語を理解できたと思われ,その子 Edward I (在位1272--1307年)は通常的に英語を使っていたと見られる (Baugh and Cable 137) .Edward III や Richard II など14世紀の王も,英語を理解した (Baugh and Cable 148) .

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-12 Sun

■ #1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化 [french][me][norman_conquest][bilingualism][sociolinguistics][diglossia]

ノルマン・コンクェスト以後,イングランドにおける言語状況が英仏語の2言語使用 (bilingualism) となったことは,英語史において主要な話題である(今回はラテン語使用については触れない).だが,英語のみの単一言語使用 (monolingualism) だったところに,突如としてフランス語使用の慣習が入り込んだということはどういうことだろうか.多言語使用という状況にあまり馴染みのない者にとっては,想像するのは難しいかもしれない.英語史の授業でこの辺りの話題を出すと,さぞかし社会が混乱したのではないかという反応が聞かれる.何しろ海峡の向こうから異民族が異言語を引き下げて統治しにくるのだから,大事件のように思われるのも当然だ.

私自身,2言語使用に関する想像力が乏しいので,当時のイングランドの言語事情を具体的に思い浮かべるのに困難を感じる.しかし,民族との関わりよりも,社会階級の関わりにおいて言語をとらえると,中世イングランドにおける英仏語の関係をよりよく理解できるように思われる.

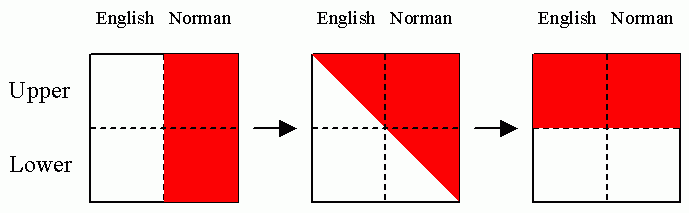

ノルマン・コンクェストの時点とその直後の時代には,「征服者たるノルマン人=フランス語」 vs 「被征服者たるイングランド人=英語」という対立の構図があったことは間違いない.ここでは,民族と言語が分かちがたく結びついている.しかし,征服から数世代を経て両民族の混血や交流が進むにつれ,英仏言語使用を区別する軸が,民族や出身地という軸から,社会階層という軸へと移ってきた.12世紀を通じて,イングランドの言語状況は,徐々に「上流階級=フランス語」 vs 「下流階級=英語」という対立の構図へと移行していったのである.移行の様子を(極度に)単純化して図示すれば,次のようになるだろう(赤がフランス語使用を表わす).

混血や交流が生じたとはいえ,12世紀でも「ノルマン系=上流階級」「イングランド系=下流階級」という図式がおよそ当てはまるのは事実である.しかし,英仏語の使い分けの軸が,民族や出身地を示す「系」から,階層としての「上下」に移った,あるいは「社会化」したと考えると,理解しやすい.この点について,Baugh and Cable (114--15) を引用しよう.

For 200 years after the Norman Conquest, French remained the language of ordinary intercourse among the upper classes in England. At first those who spoke French were those of Norman origin, but soon through intermarriage and association with the ruling class numerous people of English extraction must have found it to their advantage to learn the new language, and before long the distinction between those who spoke French and those who spoke English was not ethnic but largely social. The language of the masses remained English, and it is reasonable to assume that a French soldier settled on a manor with a few hundred English peasants would soon learn the language of the people among whom his lot was cast.

Baugh and Cable は外面史に定評のある英語史だが,とりわけノルマン・コンクェスト以後の中英語の社会言語学的状況に関して,記述に力が入っている.

関連して,[2011-02-17-1]の記事「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-02 Thu

■ #1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目 [me][french][loan_word][suffix][adjective][grammaticalisation][semantic_change][lexicology][french_influence_on_grammar]

中英語期に,フランス語の影響で,英語の本来的な言語要素が脅かされたり,置き換えられたり,変化を余儀なくされた例は枚挙にいとまがない.語のレベルではもっとも顕著であり,フランス借用語の流入ゆえに古英語語彙の多くが廃用へと追い込まれた.人名についても同じことが言えるし,綴字習慣の多くの部分についても然り,語の意味においてもそうだ ([2009-09-01-1]の記事「#127. deer, beast, and animal」などを参照).

あまり目立たないところでは,接尾辞についても同じことが言えるという指摘がある.米倉先生の論文 (238) によれば,初期中英語では,本来語要素である名詞を派生する接尾辞 -ness は "action of A", "quality of A", "thing that is A", "place of being A" などの広い意味をもっており,対応するフランス語要素である -ity は "quality of being A" のみだった.ところが,後期中英語になると,-ness は "quality of being A" のみへと意味を限定し,逆に -ity は "quality of being A" と "aggregate of being A" の意味を合わせもつようになった.つまり,意味の広がりという観点からすると,-ness と -ity の立場が逆転したことになる.ただし,対象語の意味を詳しく検討した米倉先生は,必ずしもこの概説は当たっておらず,中英語期中は両接尾辞ともに多義であったのではないかとも述べている.とはいえ,-ness が,近代英語期以降に意味を単純化し,固有の意味を失いながら,ついには名詞を派生するという形態的役割をもつのみとなった事実(=文法化 "grammaticalisation")をみれば,少なくとも意味の範囲という点では,数世紀にわたって,いかにフランス語要素 -ity に脅かされてきたかが知れよう.

接尾辞における英語とフランス語の対決および逆転現象という議論を読みながら考えていたのは,[2012-05-01-1]の記事「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」で述べた,形容詞の意味範囲の語種による差についての仮説である.その仮説を繰り返そう.

古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

-ness と -ity の意味範囲の対立や deer, beast, animal の意味の場を巡る競合は,特定の語や接尾辞の意味に関する単発的な問題だが,より大きな語彙や語種というレベルでも,英仏語勢力の大規模な逆転現象が起こっているのではないか.

・ 米倉 綽 「後期中英語における接尾辞の生産性―-ityと-nessの場合―」『ことばが語るもの―文学と言語学の試み―』米倉 綽 編,英宝社,2012年,213--48頁.

2012-07-17 Tue

■ #1177. EU 仏語の退潮 [french][global_language][elf][statistics]

7月15日(日)の読売新聞朝刊6面の「ワールドビュー」に標題の記事があった.EU は英仏独の3言語を作業言語に指定しているが,報告書はまず最初に英語で出版されるのが常態となっている.

第2次世界大戦後の統合欧州の歴史を振り返れば,当初は,英語圏抜きで歩み始めたために,仏語の支配的地位は盤石だった.しかし,英語の急速な世界化に伴い,仏語の相対的な地位は,世紀後半に向けて落ちていった.特に2004年のEU東方拡大では,仏語よりも英語の得意な中東欧諸国など10カ国が一気に加盟したことにより,仏語の退潮に拍車がかかった.欧州委員会翻訳総局によると,1997年に起草された文書のうち,原文が仏語だったものは40.5%であり,英語は45%だった.ところが,2010年には,その比は7%対77%となり,英語の圧倒的優勢が示された.

最近の欧州財政・金融危機を巡る報道でも,英語メディアの優勢が目立っている.市場への影響力の大きさを考慮したEU官僚が英語メディアに情報を流しているというのが理由のようだ.

ある言語が世界化すればするほど,周囲の環境がその世界化を後押しするために,スパイラル状に世界化が進行する.上で見た例でいえば,2004年のEU東方拡大や現在のEU財政情勢の報道が,部分的に英語の世界化を後押しする社会的要因となっている.

ほかに ELF (English as a Lingua Franca) の統計に関しては,statistics elf の各記事を参照.

2012-07-15 Sun

■ #1175. ロマンス系動詞借用以前の副詞の役割 [romancisation][lexicology][latin][french][adverb][synonym][japanese][onomatopoeia][lexical_stratification]

英語語彙の三層構造について,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) を始めとする記事で取り上げてきた.本来語とロマンス系借用語との差は,意味や語法上の微妙な差として現われることが多い.例えば,本来語動詞 beat が "to defeat, to win against sb" であるのに対して,フランス語動詞 vanquish は "to defeat sb completely" である.また,本来語動詞 wet が "to make sth wet" であるのに対して,フランス語形容詞から派生した動詞 moisten は "to make sth slightly wet" である.動詞についていえば,類義語間の差異は,多くの場合,迂言的に言い換えた場合の副詞(相当語句)の差異や有無であることが多い.

このことを逆からみれば,ロマンス系動詞が借用される以前の時代(古英語や初期中英語)には,類義語は貧弱であり,表現力を求めるのであれば,副詞(相当語句)により迂言的に表現せざるを得なかったということになる.特に文学の文体における副詞の役割は大きかったに違いない.Donner (2) は,次のように指摘している.

In a period of the language antecedent to the influx of Latin verbs that allow modern authors so readily both to designate an act and to characterize its quality within a single word, modal qualifiers are likely to play rather a more important role than they currently do in literary rhetoric, which largely avoids them . . . .

中英語期以降,法 (mood) を含意する副詞の役割が大きくなっていることは,Killie (127) などの言及している "adverbialization process" として認められるが,それ以前の時代にも,それとは異なる意味においてではあるが,上記の動詞語彙の貧弱さとの関連において,副詞の役割は重要だったと考えられる.

ここで思い出すのは,日本語における動詞の貧弱さと擬音語様態副詞の豊富さだ.和語の動詞は比較的少なく,多くは漢語に補助動詞「する」を付加した派生的な動詞である.漢語が借用される以前の日本語では,先述の諸期中英語以前の状況と同様に,表現力を求めるかぎり,副詞的な役割をもつ語に依存せざるを得なかった.日本語の場合,副詞的な役割をもつ語として,擬音語が異常に発達していたことは広く知られている.現代の「ゴロゴロ」「スヤスヤ」「ジリジリ」「プンプン」「シトシト」「ベロンベロン」等々.漢語の動詞が大量生産された後もこれらの擬音語は遺産として引き継がれ,拡大すらしたが,動詞の表現力を補う副詞としての役割は,相対的に減じているのかもしれない.同様に,英語の副詞はロマンス系動詞の大量借用後も遺産として引き継がれ,拡大すらしたが,動詞の表現力を補う副詞としての役割は,相対的に減じてきたのではないか.

ただし,これは,Donner も触れているとおり,"literary rhetoric" というレジスターにおいてのみ有効な議論かもしれない.いや,それすらも危うい.英語の副詞や日本語の擬音語の多用は幼稚な印象を与えかねない一方で,時にこれらの表現は驚くほど印象的な修辞を生み出すこともあるからだ.しかし,この問題は,英語史にとっても,日英語の比較にとっても,エキサイティングなテーマとなるに違いない.

・ Killie, Kristin. "The Spread of -ly to Present Participles." Advances in English Historical Linguistics. Ed. Jacek Fisiak and Marcin Krygier. Mouton de Gruyter: Berlin and New York: 1998. 119--34.

・ Donner, Morton. "Adverb Form in Middle English." English Studies 72 (1991): 1--11.

2012-07-11 Wed

■ #1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退 [synthesis_to_analysis][inflection][french][contact][norman_conquest][word_order][reestablishment_of_english][french_influence_on_grammar]

昨日の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1]) では,英語の文法史上,古ノルド語の果たした役割がいかに大きいかを概説した.しかし,屈折の衰退と,それと密接に関わる語順の固定化や前置詞の使用の拡大は,言語内的・外的な複数の要因で生じたのであり,古ノルド語との言語接触は,重要ではあるがそのうちの1つにすぎないことを理解しておく必要がある.

言語外的な要因としてもう1つ考えるべきは,フランス語との言語接触である.1066年のノルマン征服以降,イングランドにおける英語の地位は下落した.古英語には存在した英語の標準形は失われ,一時期,書き言葉もほぼ奪われた.英語は,話者数でみればフランス語よりも圧倒的に多かったことは確かだが ([2010-03-31-1]),社会言語学的には地下に潜ったと表現してもよい.その後,英語の復権には2世紀を超える時間が必要だったのである(reestablishment_of_english) .フランス語が英語に及ぼした影響としては,語彙や綴字など言語的なものも多いが,それ以上に,英語が社会言語学的に干されることになった点が重要である.

興味深いことに,社会的に干され,地下に潜ったことにより,英語はむしろ生き生きと発展することになった([2010-11-25-1]の記事「#577. 中英語の密かなる繁栄」を参照).社会的地位が下落したといっても,フランス語側からの言語規制といったような実力行使はなく,むしろ自由に泳がされたと表現するほうが適切な状況だった.このような状況下で,ノルマン征服の時点までにすでに他の原因によりある程度まで進んでいた屈折の衰退は,滞りなく進行し続けることを許されたのである.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第4章第3節第5項「ノルマン人とフランス語」 (74) で,次のように述べた.

英語はこうして地下に潜ったが,この事実は英語の言語変化が進行してゆくのに絶好の条件を与えた.現代の状況を考えれば想像できるだろうが,書き言葉の標準があり,そこに社会的な権威が付随している限り,言語はそう簡単には変わらない.書き言葉の標準は言語を固定化させる方向に働き,変化に対する抑止力となるからである.しかしいまや英語は庶民の言語として自然状態に置かれ,チェック機能不在のなか,自然の赴くままに変化を遂げることが許された.どんな方向にどれだけ変化しても誰からも文句を言われない,いや,そもそも誰も関心を寄せることのない土着の弱小言語へと転落したのだから,変わろうが変わるまいがおかまいなしとなったのである.

そして,第5章第4節「なぜ屈折が衰退したか」 (99--100) で,次のように締めくくった.

古英語後期の古ノルド語との接触が引き金となって顕現した英語の屈折語尾の摩耗傾向は,中英語初期にフランス語によって英語が価値をおとしめられたがゆえに,誰に阻害されることもなく円滑に進行したのである.潜在的なゲルマン語的な漂流,古ノルド語話者との接触,フランス語の優勢な社会のもとで英語の価値が低下したこと,これらの諸要因が相俟って英語史上の一大変化を生じさせたのである.

2012-04-10 Tue

■ #1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

##626,1077,1078 に引き続き,Rivarol のフランス語優勢説の話題.昨日の記事[2012-04-09-1]の (3) で,Rivarol によると,フランス語の「明晰さ」とは,屈折の欠如と関連するSVOの固定した語順そのものであることを紹介した.また,明晰さの根拠をこの点に求めるのであれば,むしろ英語のほうがより明晰であるということを指摘した.今日はこの観点から,Rivarol の説を批評したい.

まず,屈折ということでいえば,名詞,代名詞,動詞,形容詞のいずれの語類においても,英語よりフランス語のほうが屈折の種類は多い.フランス語を屈折語と呼ぶには抵抗があるかもしれないが,英語に比べれば屈折的であるとはいってよい.関連して,諸言語にフランス単語が借用されても語形は比較的よく保たれているという指摘については,近代語の単語が近代に借用される場合には概ね当てはまることであり,フランス語に限った話しではない.

次に,SVOの固定した語順,とりわけ主語の第1の位置についても,これはフランス語の専売特許ではなく,むしろ英語にこそよく当てはまる統語規則である.実際,昨日の Rivarol からの引用部分だけをみても,Lodge (24) の指摘するように, "C'est de là que résulte cette admirable clarté" の que 節内では主語と動詞が倒置されている.同様に,形式張った文体では,"aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles" に見られるように,主語と動詞の倒置はごく普通に見られる (Lodge 26--27) .これらの例は,"on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe" 「最も変化に富んだ移動やあらゆる語法の手段を用いてこの語順を隠そうとしても無駄であり,この語順は常に存在する定めなのである」という Rivarol の主張とは完全に反することになる.

このように Rivarol の説を言語学的に批判することはたやすく,実際に批判はなされてきたようだが,それでも一旦根づいてしまうと,ちょっとやそっとの反論ではくつがえされないのが神話というものである.不思議なのは,フランス語を母語として愛する人々のみがこの神話を抱いているということであればまだ理解できるのだが,英語話者ですら同じ神話を抱いている者が少なくないし,場合によっては言語学者ですら神話に呑まれてしまっているということだ (Lodge 25--26) .Rivarol の神話の言語学的批判はたやすくとも,なぜその神話が広く受け入れられるようになったのかという問いに答えるには,別途,言語と国家という社会言語学的なアプローチが必要になってくるだろう.言語の研究としては,このような話題までを射程に入れる必要があると思う.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2012-04-09 Mon

■ #1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

昨日の記事[2012-04-08-1](及び[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」)に引き続き,Rivarol の名(迷)文句 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の背景についての話題.Rivarol は,他言語(主に英語やラテン語)や他方言と比べて,フランス語のどのような言語特徴を優れていると考えていたのだろうか.発音,語形,統語よりそれぞれ1点ずつ取り上げよう.

(1) フランス語の発音は,南フランスの方言よりも母音が多種でよく鳴り響き,北フランスの方言よりも滑らかである.無音の e は,声帯の最後の振動と比較され,わずかな調和を生み出す (119) .

(2) 現代の諸言語に伝わるラテン語の語形は往々にして崩れており,原形を復元することが困難だが,諸言語に借用されているフランス語の語形は,少なくとも綴字上はよく判別できる (102) .Rivarol は,特に英語に借用されていながらも綴字上の自律性を失っていないフランス単語を念頭に論じている.屈折接尾辞の豊富だったラテン語の語形が屈折の崩壊とともに崩壊していったのに対して,フランス語は屈折に依存しておらず,語形=語幹という明晰な関係を保っているからだという考えのようである.ラテン語に見られるような激しい屈折の作用はむしろ明晰さを損なうという議論は,次の (3) にも関係してくる.

(3) フランス語の明晰さは,何よりもSVOの語順の厳守によって確保されている.SVOの語順は,「直接的で必然的に明晰で」あり,「自然の論理」にかなっており,人間の「常識」と「理性」にも沿っているという.目的語を前置する統語法は理性ではなく感情や情熱を優先させる手段であり,フランス語以外の多くの言語がこの悪弊に陥っている.屈折の発達したラテン語などは,語順が固定していないために,むしろこの悪弊に陥りやすい.

原文を読んで初めて知り驚いたのだが,くだんの名文句にある "clair" とは実のところSVOの語順のことにほかならないのである.だが,(2) にも (3) にも関連する屈折の欠如と語順の固定ということでいえば,皮肉にも,英語のほうがフランス語よりも上手である.いや,英語はこの方面では印欧語族中,最先端をいっている([2011-02-12-1]の記事「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」を参照).Rivarol が英語の形態論と統語論に完全に無知だったとは思えないだけに,この発言には首をかしげざるを得ない.

明日も議論を続けるが,ここで Rivarol の名文句を,前後の文脈も合わせて引用しておきたい.文脈を知ると理解の仕方も変わるものである.

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre de la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite le verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes; voilà ce qui constitue le sens commun. Or cet ordre, si favorable, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l'objet qui frappe le premier. C'est pourquoi tous les peuples, abandonnant l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs sensations ou l'harmonie des mots l'exigeaient; et l'inversion a prévalu sur la terre, parce que l'homme est plus impérieusement gouverné par les passions que par la raison.

Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout raison, et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre des sensations : la syntaxe française est incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français; ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les langues à inversion, il suffit de connaître les mots et leurs régimes; pour apprendre la langue française, il faut encore retenir l'arrangement des mots. On dirait que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de la simple ligne droite, que s'est formée la langue française, et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont présidé aux langues grecque et latine. La nôtre règle et conduit la pensée; celles-là se précipitent et s'égarent avec elle dans le labyrinthe des sensations et suivent tous les caprices de l'harmonie : aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles, et la nôtre les eût absolument décriés. (112--13)

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

2012-04-08 Sun

■ #1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1) [french][language_myth]

[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」で,Rivarol (1753--1801) が,著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) で述べた有名な台詞 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の歴史的な背景を概説した.この台詞は,言語学の関心からいえば,当時のフランスとフランス語を取り巻くヨーロッパの情勢という問題,英語とのライバル関係の問題,ある民族が自言語を称揚するという社会言語学的な問題,言語にまつわる誤解や神話の起源と流布の問題,言語の優劣の有無の問題などとしてとらえることができ,今なお問題としてのおもしろさを失っていない.

Rivarol は,自称伯爵だが,実際には南フランスの宿屋の息子として生まれたとされる.標準フランス語を習得してパリに上京し,その文筆力をたのんでベルリン・アカデミーの懸賞論文に応募した.そのときに当選したのが,この Discours だった.本来フランス語の方言話者だった者が自ら標準フランス語の旗手として立ち上がったという経歴が興味深い.

今回,Rivarol の原文を読んでみたが,当然のごとく,主張のほとんどは言語学的にいって支離滅裂である.Rivarol によると,言語には話者や国家の気質と分かちがたく結びついたいた特性 (la génie) があり,それは歴史によって形成されてきたものではあるが,気候の影響を受けているかもしれない (89--90) .フランスには "la politesse et la grâce" (94) が備わっており,フランス語にもこれが備わっている(ただし,英語には備わっていない).このような言語観は言語学的には受け入れがたいが,当時としては珍しくなかったし,現在でもこの種の言語にまつわる神話は解消されているとは言いがたい.

Rivarol のフランス語(とフランス)の称揚の仕方は,他のヨーロッパの主要言語と比較しながらフランス語がもつ美点を主張するという方法である.ラテン語,ギリシア語,英語,イタリア語,ドイツ語,スペイン語などを比較対象に持ち出しているが,予想されるとおり,最もライバル視しているのは英語とラテン語である.上に引用した名文句には,セミコロンでつながった後半部分がある.Ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. 「明晰ならざるものといえば,英語,イタリア語,ギリシア語,あるいはラテン語である」 (113) .ちなみに,ここにドイツ語が含まれていないのは,田中 (99) のいうように,懸賞論文の応募先がベルリン・アカデミーであることに配慮したからだろうと思われるが,もう1つの理由はドイツ語をあえて取り上げる必要を認めなかったということではないか.Rivarol はドイツ語(とスペイン語)については論文の最初の方で簡単に言及しているくらいで,そもそもフランス語に対するライバルとはみなしていなかった節がある.

では,Rivarol は英語やラテン語と比較してフランス語のどのような点を優れているとみなしたのだろうか.各言語の特徴を国民性,政治,文学,文体に引きつけて議論している箇所が少なくないが,言語そのものに注目した箇所もあり,その根拠は言語神話の真骨頂ともいえる.具体的には,明日の記事で.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2012-03-17 Sat

■ #1055. uvular r の言語境界を越える拡大 [map][phonetics][wave_theory][french][linguistic_area]

言語変化がある地点から周囲の方言に広がってゆく様子について,波状説 (the wave theory; Wellentheorie) や方言周圏論の名のもとに,いくつかの事例を見てきた(「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1])).しかし,ある言語変化が方言の境界ではなく言語の境界を越えて同様に広がってゆく事例も確認されている.よく知られているのは,フランス発祥の uvular r (口蓋垂の r; IPA [ʀ])の拡大である.

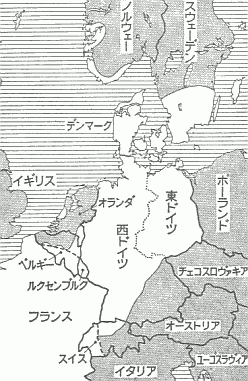

トラッドギル (189--99) によれば,16世紀まではヨーロッパの言語では r の発音は,イタリア語,ロシア語,スコットランド方言の英語で典型的に行なわれているような舌尖のふるえ音か弾き音だった.ところが,17世紀になってパリの上流階級のフランス語において uvular r がはやりだした.ヨーロッパの一部,しかもその限られた社会階級から発した流行は,それから300年の間に北西ヨーロッパの広い領域へ広がった.現在では,フランス語とドイツ語では教養あるほとんどの人々によって,またオランダの一部,デンマークのほぼ全域,スウェーデンとノルウェーの南部の一画で,uvular r が行なわれている.一方,ドイツ語圏南部から南や東の方向へは広がっていない.トラッドギル (189) の地図を掲載しよう.

広がり方が波状だったかどうかは判然としないが,北海やバルト海方面へ地を這うように進み,いったん海に出れば海路でスカンディナヴィア半島の南端に伝播したのだろうということは容易に推測できる.

なお,標準的な英語の r は,IPA では [ɹ] と表記される後部歯茎接近音 (post-alveolar approximant) あるいは無摩擦持続音 (post-alveolar frictionless continuant) だが,Northumberland や Durham などのイングランド北東部の方言では uvular r も聞かれる.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-03-10 Sat

■ #1048. フランス語の公文書で mademoiselle が不使用へ [french][title][address_term][political_correctness][honorific]

2月21日付の Le Monde の記事 によると,Fillion 首相は,同日付で,公文書において未婚女性の敬称 mademoiselle (略記 Mlle )をできるかぎり使用しないよう,省庁や自治体へ通達した.この敬称の不使用については,昨年9月に活動団体の Osez le féminisme ! や les Chiennes de garde が政府に申し入れており,今回,それが実現した形になる.今後は,従来,典型的に既婚女性に付けられてきた敬称である madame が,女性のための汎用の敬称とされることになる.この点では,Mrs. と Miss の統合に際して Ms. なる新敬称が用いられるようになった英語とは事情が異なる.

英語の Ms. については,[2011-10-09-1]の記事「#895. Miss は何の省略か?」の冒頭に少し触れた通り,近年では公文書では当たり前のように見られるようになった.この新敬称の発生と受容の略史を記せば以下のようになる.Ms. は,1960--70年代のアメリカでの女性解放運動の際に熱心に推奨されたが,英語に初めて現われたのは,実のところ,運動に先立つ1950年代の初期である.ビジネス文書などで,宛先人の女性の既婚未婚が不明だったり不問に付すべき場合のために,人工的に造語され,用いられたものらしい.これが,後に運動家によって担ぎ上げられた.提示された当初は社会的に嘲笑と敵意をもって見られたが,政府機関や出版社が男女平等の方針を打ち出してゆくに従って,次第に受け入れられていった.

アメリカから発信された Ms. の使用は,国連では早く1973年に正式採用されたが,イギリスでは出遅れた.Romaine (53--54) によると,1998年の時点で,The New York Times は Mrs や Miss の使用をやめていたが,The London Times では特に事情がなければいまだ使用を続けていた.また,The Linguistic Society of America はガイドラインを改訂し,Committee on the Status of Women in Linguistics を設立するなどしたが,The Linguistic Association of Great Britain は男女平等語法への改定案を拒否した.性に関わるPC表現に関するかぎり,全体的に,北米は革新的であり,イギリスやその他の英語圏は一歩遅れており,保守的といえるだろう.また,一般的に,編集方針の変更はあくまで書きことばの上に影響を及ぼすにすぎず,Ms. 等のPC表現の話しことばへの浸透は遅い.

英語 (Miss) やドイツ語 (Fräulein) で未婚女性の敬称が不使用となる傾向があり,国連その他の公的機関もその方針を支持しているという国際的な情勢からすれば,フランス語の mademoiselle 不使用の方向はごく自然だろう.1960--70年代にアメリカで Ms. が反発を受けたときとは,時代も違う.

しかし,Ms. について The American Heritage Dictionary の Usage Note で述べられているように,"Some women prefer Miss or Mrs., however, and courtesy requires that their wishes be respected." という少数意見にも耳を傾ける必要はあると考える.待遇表現の歴史をみれば,西ヨーロッパ諸語でも日本語でも,絶対敬語から相対敬語の方向へ,あるいは power 重視から solidarity 重視の方向へと流れている.この女性は未婚か既婚か,というステータスそのものに着眼した敬称に固執する必要はないだろうが,その女性がどう呼ばれたいか,呼ぶ側がどう呼びたいかという両者の negotiation の末に決まってくる敬称ならば,Ms. でも Mrs. でも Miss でもかまわないと思う.また,上にも述べたが,書きことばと話し言葉という媒体の違いや formality の違いによっても,使用・不使用の態度の異なるのが現実のようだ.

関連して,[2009-10-16-1]の記事「#172. 呼びかけ語としての Mr, *Mrs, Miss」を参照.

・ Romaine, Suzan. "Introduction." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998.

2012-03-04 Sun

■ #1042. 英語における音読みと訓読み [japanese][kanji][grammatology][spelling_pronunciation_gap][french][acronym]

日本語の漢字という文字体系がもつ,極めて特異な性質の1つに,音読みと訓読みの共存がある.多くの漢字が,音と訓というまったく異なる発音に対応しており,場合によっては音読みには呉音,漢音,唐宋音(例として,脚気,脚本,行脚)が区別され,訓読みにも熟字訓などを含め複数の読みが対応することがある.1つの文字に互いに関連しない複数の音形があてがわれているような文字体系は,世界広しといえども,現代では日本語の漢字くらいしかない.歴史を遡れば,シュメール語 (Sumerian) の楔形文字にも漢字の音と訓に相当する2種類の読みが認められたが,いずれにせよ非常に珍しい文字体系であることは間違いない.

しかし,この漢字の特異性は,音と訓が体系的に備わっているという点にあるのであって,散発的にであれば英語にも似たような綴字と発音の関係がみられる.それは,ラテン語の語句をそのままの綴字あるいは省略された綴字で借用した場合で,(1) ラテン語として発音するか頭字語 (acronym) として発音する(概ね音読みに相当),あるいは (2) 英語へ読み下して(翻訳して)発音するか(訓読みに相当)で揺れが認められることがある.具体例を見るのが早い.以下,鈴木 (146--48) に補足して例を挙げる.

| 表記(綴字) | ラテン語(音読み) | 英語読み下し(訓読み) |

| cf. | confer, /siː ˈɛf/ | (compare) |

| e.g. | exempli gratia, /iː ˈʤiː/ | for example |

| etc. | et cetera, /ˌɛt ˈsɛtərə/ | and so on |

| i.e. | id est, /ˌaɪ ˈiː/ | that is |

| viz. | videlicet, /vɪz/ | namely |

| vs. | versus, /ˈvɜːsəs/ | against |

同様に,フランス語にもいくつかの例がある.

| 表記(綴字) | ラテン語(音読み) | 仏語読み下し(訓読み) |

| 1o | primo /primo/ | premièrement |

| 2o | secundo /səgɔ̃do/ | deuxièmement |

| 3o | tertio /tɛrsjo/ | troisièmement |

| id. | idem /idɛm/ | la même |

| N.B. | nota bene /nɔta bene/ | note bien |

| op. cit. | opere citato | à l'ouvrage cité |

英語を解する日本語学習者に,日本語の漢字の特異な音訓2面性を理解してもらうためには,英語のこのような例を示せばよいことになる.英仏語の類似現象に対応させて漢字の音訓2面性の意義を改めて考えてみると,漢字を理解している日本語話者が,常日頃,非常に高度なことをしていることがわかる.漢字仮名交じり文を読んでいるとき,漢字の図像を通じて漢語(音)と和語(訓)を常にマッチングさせているのであり,一種の同時翻訳をしていることになる.これは,バイリンガルも同然だ.

・ 鈴木 孝夫 『日本語と外国語』 岩波書店,1990年.

2012-02-28 Tue

■ #1037. 前置詞 save [preposition][conjunction][french][latin][loan_word][etymology][but]

[2011-11-30-1]の記事「#947. 現代英語の前置詞一覧」で,marginal preposition として挙げた現代英語の前置詞の1つに save がある.辞書のレーベルとしては文語あるい古風とされることが多いが,「?を除いて」の意で,文例はいろいろと挙げられる.

・ They knew nothing about her save her name.

・ Answer the last question save one.

・ Every man she had ever loved, save her father, was now dead.

・ No one, save perhaps his wife, knows where he is.

・ All that remained to England in France, save Calais, was lost.

この前置詞は,民間語源的に動詞 save と関連づけられることがあるが,実際には古フランス語 sauf, sauve の1300年頃の借用である(もっとも,動詞 save と語源が間接的に関連することは確かである).この古フランス単語は "keeping safe or intact" ほどの意の形容詞で,これ自身はラテン語形容詞 salvus の単数奪格形 salvō あるいは salvā へさかのぼる.salvus は "unharmed, sound; safe, saved" の意であり,例えば salvo iure といえば,"law being unharmed" (法に違反せず)ほどを表わした.いわゆる奪格構文であり,英語でいえば独立分詞構文に相当する.

前置詞 save はこのような由来であるから,本来,後続する名詞句は形容詞 save と同格である.このことから,その名詞句が対格ではなく主格で現われ得ることも理解できるだろう.細江 (270--71) によれば,Shakespeare あたりまでは主格後続のほうが普通だったようだ (ex. I do entreat you, not a man depart, / Save I alone, till Antony have spoke. (Julius Cæsar, III. ii. 65--66.) .しかし,近代以降は,後ろに目的格を要求する通常の前置詞として意識されるようになり,現在に至っている.

一方,この save には,借用当初から接続詞としての用法もあり,現在では save that として Little is known about his early life, save that he had a brother. のような例がある.必ずしも that を伴わない古い用法では,直後に後置される人称代名詞が主格か対格によって,接続詞か前置詞かが区別されたわけであり,この点で両品詞を兼任しうる as, but, except, than などと類似する.細江 (271) は「今日でも save はその次に対格を伴わなければならないと断然主張するだけの根拠はない」としている.

中英語の用例については MED "sauf (prep.)" 及び "sauf (adj.)", 7 を参照.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-02-17 Fri

■ #1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語 [loan_word][french][history]

[2012-02-03-1]の記事「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」で触れたように,フランス語が英単語を借用語として受け入れ始めたのは,古代の可能性を抜きにすれば,18世紀になってからである.現在でこそフランスでは英語の流入への反発が叫ばれるなどしているが,18世紀にはむしろイギリスへの心酔があった.

18世紀といえば,フランス語の地位はヨーロッパの国際社会のなかで最高潮に達しており,[2011-03-06-1]の記事「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」でみたように,英語へも国際的なフランス単語が流れ込んでいた.このフランス語の栄光を思えば,フランスのイギリスへの心酔とは矛盾した表現のように聞こえるが,1つの反動としてそれは確かに存在したのである.政治,イギリス生活,異国趣味,商業・運輸の領域などで借用語が見られる.ホームズ・シュッツ (147)より,いくつかを挙げよう.

bill, budget, comité (< committee), corporation, excise; jockey, punch, redingote (< riding coat), rosbif (< roast beef), whist; albatros, antilope, chimpanzee, tomahawk; bushel, chelin (< shilling), drawback, dumping, macadam, whiskey

英語史では,「○○語から英語への借用語」の例を列挙するのに熱をあげてきた.本ブログでも loan_word の記事で多く取りあげてきたし,「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]) や「#201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)」 ([2009-11-14-1]) の記事がそれを代表している.しかし,特に英語が国際的な影響力をもつようになった近代以降については「英語から○○語への借用語」という観点が,英語史自身の側にも必要だと思う.英語から語彙的な影響を受けた言語の言語史では,例えば,日本語史などでは,もちろん英語からの借用語について研究されているのだが,そこでの成果をもう一度英語史側に戻してやって,英語史として総括することができればよいと考える.これは英語語彙史の話題にはなりえないが,英語の国際的な影響力の増大という話題にはなる.もっとも,近代から現代へと時代が下るにつれ,個々の言語へ個別に語彙的影響を与えるというよりは,国際的に一括して影響を与えるという傾向が強まるだろうから,英語史としても大雑把な総括になるのかもしれないが.

日本語に入った英単語については,今後,少しずつ話題にしてゆきたい.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2012-02-03 Fri

■ #1012. 古代における英語からフランス語への影響 [loan_word][palatalisation][french][germanic][anglo-saxon][etymology]

英語史においてフランス語が英語に与えてきた影響については,french の多数の記事で取り上げてきた.古英語末期から近代に至るまで,言語的な影響はほぼ仏から英への一方向であり,逆方向の影響は,英語が国際的に力をもってきた18世紀以降になって初めて,借用語の部門で認められるといってよい(ホームズ・シュッツ,p. 147).

しかし,英語史以前,アングロサクソン民族がブリテン島へ渡る直前には,英から仏への言語的影響が断片的に確認される.もっとも,当時の言語を英語や仏語と呼ぶのは,厳密には不適切だろう.標題も誤解を招く表現になっているが,以下に挙げる例の背景として念頭にあるのは,Anglo-Frisian と Gallo-Roman という段階での言語接触であることを断わっておく.

西ゲルマン諸語は,[k] が [ʧ] へと変化する口蓋化 (palatalisation) を経た Anglo-Frisian 言語群とそれ以外の言語群に分けることができる.口蓋化を経た Anglo-Frisian の話者の一部は,5世紀以前,民族大移動の一環としてフランス北部へ圧力をかけており,Artois 北西部,Boulogne 近辺に定住していたことを示唆する地名上の証拠も多くある.このときに,Anglo-Frisian が Gallo-Roman にいくつかの言語的な影響を与えた可能性がある.Martinet (5) が挙げている断片的な例を引こう.

上記の Anglo-Frisian 的な口蓋化が影響を及ぼした可能性の反映としては,ラテン語 caballum (馬)からフランス語 cheval (馬)への語頭子音の推移が挙げられる.フランス語(及びプロヴァンス語)以外のロマンス諸語では /k/ 音が保たれていることから,Anglo-Frisian の関与が考えられる.

フランス語 savon (石けん)は,西ゲルマン祖語 *saipōn に由来する語形に基づく.第1音節の母音は,オランダ語 zeep やドイツ語 Seife の母音ではなく,古英語 sāpe の母音を反映しているようにみえる.また,フランス語 hâte (急ぎ)もゲルマン語からの借用だが,ゴート語の haifsts に示されるような2重母音よりは,古フリジア語 hāst (cf. 古英語 hǣst) の長母音をよく反映している(オランダ語 haast やドイツ語 Hast は後代にフランス語から借用されたもの).同じく母音の例を挙げれば,フランス語 est (東)の母音は,オランダ語 oost やドイツ語 Ost よりも,古英語 ēast の母音により近い.

上記の例が,主張しているような言語接触の反映であると結論づけるためには,関与する諸言語間の音韻対応と各言語の音韻変化とを詳細につき合わせることが必要だろう.しかし,この言語接触の仮説は,西ゲルマン語族の一派が,大陸からブリテン島へ渡る途中に,フランス北部に定住,そして通過してゆく姿を思い描かせる仮説であり,興味をそそられる.

西ゲルマン語族のブリテン島への移住に関する地図は,[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」を参照.ゲルマン諸語の系統図と分布図は,[2009-05-08-1]の記事「#9. ゴート語(Gothic)と英語史」を参照.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

・ Martinet, André. "Comment les Anglo-Saxons ont-ils accédé à la Grande-Bretagne?" La Linguistique 32.2 (1996): 3--10.

2011-12-21 Wed

■ #968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞 [french][loan_word][adjective][me]

12月17日,18日に,日本歴史言語学会の設立総会および第一回大会が大阪大学で開催された.関心があるので出席してみたが,いくつかの興味深い発表があった.特に,輿石哲哉氏の発表「英語の語形成史と形容詞のタイプについて」が語彙借用史の観点からおもしろかった.

形容詞には,意味的に2種類が区別されるという.1つは,評価を含み,程度を示すことのできる qualitative adjective (QA) で,good, beautiful, kind などがその典型である.これらは評価を示すものであり,very で強調できるし,比較級も作れる.もう1つは,評価を含まず,関係を示す relational adjective (RA) であり,Indian, linguistic, opposite などがその典型である.通常,強調したり比較級にすることはできない.

輿石氏の主張のなかで興味深かったのは,RA は QA よりも指示性が強く,名詞に一歩近いということである.換言すれば,評価を示す QA こそが形容詞のプロトタイプであり,RA は多かれ少なかれそこから逸脱しているために,形容詞的な性格が弱く,逆に名詞的性格が強いといえる.さて,語の借用といえば,数的に名詞が圧倒していることが知られている (##902,879,666,667) .このことは,形容詞でいえば典型的な形容詞である QA よりも,名詞に一歩近い形容詞である RA のほうが,より多く借用されているという事実と関連するのではないか.以上が,輿石氏の主張の一部であった.

確かに,日本語でも名詞に「の」や「な」や「的」をつければ,どんな名詞でも形容詞な用法へと転化できる.この形容詞の意味・機能を "relation" と呼ぶのであれば,relation の種類 のほうが quality の種類よりもずっと多いことは頷ける.名詞の数と同じだけ対応する形容詞があるということになるからだ.これは借用語に限ったことではないだろう.借用語か本来語かにかかわらず,形容詞全体における QA と RA の割合は,そもそも後者に大きく偏っていると考えられる.

だが,借用語に限ると,興味深い事実が浮かび上がってくる.現代英語ではなく,フランス借用語が本格的に流入した中英語の時代に絞った場合の話しだが,借用語形容詞を眺めてみると,どうも上記の予想に反して QA の割合がなかなか多そうである.形容詞の具体例は,[2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」で挙げた形容詞一覧を参照されたい.QA の多いことが見て取れるだろう(もちろん,この一覧はクレパンによる抜粋であり,網羅的ではないが).また,この一覧は,本来語の QA と比較されるくらいに高頻度の基本語を多く含んでいることにも気づくかもしれない.英語におけるフランス借用語の形容詞に,案外と QA が多いこと,特に高頻度で基本的な QA が多いことは,注目に値する事実である.

2011-11-27 Sun

■ #944. ration と reason [doublet][history_of_french][french][latin][etymology][loan_word]

英語語彙に散見される 2重語 (doublet) は,そのソース言語(方言)の組み合わせによって様々な種類がみられる.これまでの doublet の記事で取り上げてきた例は,フランス語絡みが多い.今回もフランス語からの借用語を扱うが,さらにその元であるラテン語の形態との間で2重語の関係を作っている例をみてみよう.

ラテン単語は,その娘言語であるフランス語へ伝わる際に音韻変化を経た.その音韻変化の1つに,ラテン語の典型的な名詞語尾 -tiō(nem) がフランス語で -son へと発達したというものがある.これにより,ラテン語 ratiōnem はフランス語 raison へ,同様に traditiōnem は trahison へ,pōtiōnem は poison へ,lectiōnem は leçon へと変化した.

音韻変化は原則として例外なしとすると,フランス語に -tion の形態は残らないはずだが,実際にはいくらでも存在する.それは,フランス語が,音韻変化を遂げた後に改めてラテン語から語源的な形態を借用した(あるいは復活させた)からである.その段階で,すでに,フランス語の内部において語源を一にする2つの異なる形態(フランス語形とラテン語形)が2重語として共存していたことになる.そして,フランス語におけるその2形態が,時期は必ずしも同じでないにせよ,そのまま英語へも借用され,2重語の関係がコピーされたのが,ration -- reason, tradition -- treason, potion -- poison, lection -- lesson のようなペアである.

ration -- reason には,ratio という同根語も英語に存在し,3重語 (triplet) を形成している.tradition はラテン語 trādere ("through" + "give") からの派生名詞で,「(次世代に)引き継ぐこと,明け渡すこと」が原義である.同語源の英単語 treason (裏切り)は「(人を)売り渡すこと」ほどの語義から発達した.英単語の tradition 自体も,15世紀末から17世紀までは「裏切り」の語義をもっていた.

[2011-02-09-1]の記事「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」で見たように,フランス語とラテン語の語形は見分けるのが難しいことも多い.中世ではそれくらい両言語の差は小さく,それだけにラテン語にもある程度慣れていたフランスの書記たちは大いに混乱していた.古フランス語においては,フランス語形とラテン語形の併存は常態であり,その状況のなかで上記のような2重語が生み出された.そして,その余波は海峡を越えてイングランドへも伝わった.英語史の少なくとも一部は,このようにフランス語史と密接に関わっていることがわかるだろう.

このような2重語の例は,改めて英語語彙の多層性を見せてくれる例として覚えておきたい.

2011-11-17 Thu

■ #934. 借用の多い言語と少ない言語 (2) [loan_word][borrowing][french][geography]

[2011-10-17-1]の記事「#903. 借用の多い言語と少ない言語」の続編.言語によって借用語を受け入れる度合いが異なっている点について,Otakar Vočadlo という研究者が homogeneous, amalgamate, heterogeneous という3区分の scale of receptivity を設けていることに触れたが,同じ3区分法を採用している研究者に Décsy がいる.以下,下宮 (62--63) による Décsy の論の紹介を参照しつつ,3区分とそれぞれに属する主なヨーロッパ語を挙げよう.

(1) 借用に積極的な言語 "Mischsprachen" (混合語): English, French, Albanian, Romanian

(2) 借用に消極的な言語 "introvertierte Sprachen" (内向的な言語): German, Icelandic, Czech, Modern Greek

(3) 中間的な言語 "neutrale Sprachen" (中立的な言語): Polish, Danish, Swedish, Dutch

上で Mischsprachen として分類されている言語の借用元諸言語を記すと,以下の通り.

・ English: Old English, French, Celtic, Latin

・ French: Latin, Frankish, Celtic

・ Albanian: Illyrian, Latin, Slavic, Turkish

・ Romanian: Latin, Slavic, French

フランス語は近年英単語の借用を拒んでいるというイメージがあり,借用語の少ない言語かのように思われるかもしれないが,英語ほどとは言わずとも,かなりの Mischsprache である.基層のケルト語にラテン語が覆い被さったのみならず,フランク語からの借用語も少なくない.ゲルマン系とロマンス系が語彙的に同居しているという点では,英語とフランス語は一致している.

[2011-10-17-1]の記事でも触れたように,借用語の多寡は,その言語の構造的な問題というよりは,その言語の共同体の政治的・社会的な態度の問題としてとらえるほうが妥当のように思われる.もっと言えば,[2011-11-10-1]の記事「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」で取り上げたように,共同体の地政学的な立ち位置に多く依存する問題なのではないか.

・ Vočadlo, Otakar. "Some Observations on Mixed Languages." Actes du IVe congrès internationale de linguistes. Copenhagen: 1937. 169--76.

・ 下宮 忠雄 『歴史比較言語学入門』 開拓社,1999年.

・ Décsy, Gyula. Die linguistische Struktur Europas. Wiesbaden: Kommissionsverlag O. Harrassowitz, 1973.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow