2011-09-09 Fri

■ #865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か [french][loan_word][lexicology]

バケ (66) は,中英語期のフランス語彙の大量借用について概説しながら,次のような印象的な指摘をしている.

フランス語によってひどく影響を受けた語彙場と並んで,フランス語によって,ほとんど,あるいは全然特質化されてこなかった場を究明しうることは感激であるといえよう.

中英語期にフランス語の語彙的影響がいかに大きかったかという議論は無数にあるが,その中にあって英語が影響を受けなかった語彙領域は何かと問う視点は新鮮である.中英語のフランス語に限らず,英語史を通じて諸言語より甚大な語彙的影響を受けながらも,英語語彙は本来語要素を25%程度は保ってきた([2011-08-20-1]の記事「現代英語の語彙の起源と割合」を参照).ラテン語であればキリスト教用語,フランス語であれば法律用語や貴族用語,イタリア語であれば音楽用語など,借用語が特定の語彙領域に顕著である事実については,英語史のどの概説書でも述べられている.しかし,逆に本来語が生きながらえた語彙領域は何かという観点からの記述は,基本語や機能語に言及する以外では稀である.

だが,基本語や機能語であっても借用語に置換される例はいくらでもある.father, mother, brother, sister, son, daughter, child は基本語かつ本来語だが,uncle, aunt, nephew, niece, cousin, grand-(father/mother) は基本語ではあるが借用語だ(あるいは2--3親等が基本的か否かの分かれ目か?).he -- his -- him は本来語だが,they, -- they -- them は借用語である.反対に,借用語が活躍すると予期される語彙領域に本来語が残っている例もある.例えば,ラテン語やギリシア語に占領されているキリスト教関連の語彙領域(「古英語期に借用されたラテン語」[2009-05-30-1])にあって,その中心を占めるはずの God はなぜ本来語のままなのか.heaven や hell も本来語である (Baugh and Cable 90--91) .ノルマン征服によりもたらされた大陸風の王侯貴族の慣習をとりまく語彙の場は court, noble, prince, royal などのフランス借用語で埋め尽くされたが,その中心を占めるはずの king と queen はなぜ本来語のままなのか.これらは,単純に基本語だから本来語を保ったという議論では済まされないのではないか,と疑わせる例である.どの語彙領域が借用を受けやすいかだけではなく,どの領域が借用を受けにくいのかを明らかにすることは,語彙史研究のみならず文化史研究の重要な課題だろう.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2011-08-23 Tue

■ #848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2) [french][latin][loan_word][etymology]

[2011-02-09-1]の記事「中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」の議論の続き.[2011-08-20-1]の記事「現代英語の語彙の起源と割合」でも触れた Philip Durkin 氏の最近の講演 "Some neglected aspects of Middle English lexical borrowing from (Anglo-)French" で,標記の問題も議論されていた.講演とそのハンドアウトをもとに,議論の一端を紹介したい.

・ ある語がフランス借用語かラテン借用語かは,フランス語史の知見に基づき,主に語形から判断されるが,大多数はいずれとも決めがたい.そのようなケースでは,いずれか一方からの借用であるという可能性は否定できないが,それを積極的に証明することもできない.つまり,両言語からの multiple input という可能性を常に念頭に置いておく必要がある.

・ 源がいずれの言語であるかにかかわらず,相当数のフランス・ラテン借用語は多義であり,一方の言語を借用元と仮定した場合に想定される語義よりも多くの語義を含んでいる.

・ Helsinki Corpus に基づく調査によると,フランス・ラテン借用語で現在頻度の高い語は,借用当初から高頻度だったわけではない.初期近代英語期に高頻度となってきたフランス・ラテン借用語は,主として13--14世紀に借用された語である.

・ 1380年より前には,大陸フランス語のみが起源であると証明される借用語は存在しない.そのような借用語が現われ始めるのは,14世紀後半から15世紀にかけてである.

フランス・ラテン語借用の従来のモデルでは,以下のような暗黙の前提があった.(1) 英語はいずれかの言語(いずれかが判明できないとしても)から語を借用したが,(2) 後に,同言語同語の発展形,他方の言語の同根語,あるいはその派生語や関連語から意味借用を行なうことによって語義を追加していくことがあった.

しかし,Durkin 氏は,自らの調査結果に基づき,フランス・ラテン語借用について新たなモデルを提案している.その内容は次のように要約できるだろう.中英語から初期近代英語にかけての時代,特に英語が記録の言語として復権を果たした後の時期でも,イングランドにおいてフランス語とラテン語は多くの分野で権威の言語であり続け,当時のイングランド人は日常的に両言語との新たな接触を繰り返していた.このような多言語社会において,イングランド人は,所属する社会集団に応じて程度の差はあれ,英語,フランス語,ラテン語のあいだで互いに対応する語の形態と意味を知っていたと考えられる.数世紀にわたる "multiple input" の結果として,借用語の形態と意味が累積し,複雑化してきたのではないか.

新モデルでは,いずれの言語が借用元かという起源の議論よりは,中世から初期近代のイングランド多言語社会において借用語の形態と意味がどのように多元化してきたかという過程の議論に焦点が当てられている.形態や語義の直線的な発達というよりは,相互の複合的な影響の可能性が重視されている.[2010-08-06-1]の記事「語源学は技芸か科学か」で,語源には内的語源と外的語源があることを紹介したが,Durkins 氏の新モデルは内的語源のみならず外的語源にも目を向けさせるバランス型のモデルと評することができるかもしれない.

2011-07-26 Tue

■ #820. 英仏同義語の並列 [french][loan_word][register][lexicology][hybrid][binomial][lexical_stratification]

中英語期にフランス借用語が大量に流入してきた事実についてはすでに多くの記事で扱ってきた([2009-08-22-1]の記事「フランス借用語の年代別分布」ほかを参照).これにより英語の表現の可能性が広がったが,注目すべき表現として,英語本来語と対応するフランス借用語を並列させる2項イディオム (binomial idiom) の表現がある(バケ,p. 60).my heart and my corage, wepe and crye, huntynge and venerye の如くである.この表現は,本来語とフランス借用語の間に使用域 ( register ) の差のあることを利用した修辞的な技法ともとらえることもできるが(「英語語彙の三層構造」については[2010-03-27-1]の記事を参照),目新しい借用語の理解を容易にするための訳語として本来語を添えたとも考えられる.後者は,説明を要する語に注解 ( gloss ) を施すという古英語以来の習慣の一端と言えるかもしれない.これはまた,17世紀の難語辞書 (see [2010-12-27-1], [2010-11-24-1]) の登場にもつらなる言語文化的習慣である.近代以降では lord and master, my last will and testament などが慣用表現となっている.

なお,並列表現といっても,必ずしも and のような等位接続詞で結ばれているとは限らない.例えば court-yard (中庭)や mansion-house (邸宅)は英仏対応要素の直接複合であり,冗語的といえる.

借用語の流入は,単に既存の語を置きかえたり,語の種類を増やしたりすだけではなく,既存の語彙と連携して当該言語の表現可能性を高めている側面もあることを評価すべきだろう.関連して,英仏両要素が1語内に混合している hybrid の各記事(特に[2009-08-01-1]の「英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」)も参照.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2011-07-02 Sat

■ #796. 中英語に脚韻が導入された言語的要因 [rhyme][alliteration][meter][stress][prosody][romancisation][french]

英語の韻律の型の変遷は,英語の言語的変化そのものと連動している.

古英語の典型的な韻律は,詩行に一定数の強勢が配される強勢韻律 (accentual meter) であり,かつ語頭子音を合わせる頭韻 (alliteration) に特徴づけられていた.ところが,中英語になると韻律の主流は古英語以来の強勢韻律に加え,詩行に一定数の音節が配される音節韻律 (syllabic meter) の要素が入り込んでくる.なおかつ,語末の母音(+子音群)を合わせる脚韻 (rhyme) が一世を風靡した.見方によれば,古英語から中英語にかけて韻律が180度の転換を経験したかのようであり,この転換の背後には相応の言語的変化があったのではないかと疑われる.

古英語から中英語にかけての時代は,英語史において劇的な変化の時代だが,韻律の転換にかかわる項目を厳選すれば以下の2点に絞り込める.

(1) 屈折の衰退に伴い単音節語が増えた

(2) フランス語からの大量の借用語により,最終音節あるいは最後から2番目の音節に強勢をもつ語が増えた

まず (1) についてだが,古英語の後の強勢は,接頭辞を除き原則として第1音節に落ちた ([2009-10-26-1], [2009-10-31-1]) .この特徴は頭韻にとっては都合がよかったが,脚韻にとっては不都合だった.脚韻を担当する語尾部分が,強勢のない屈折語尾により占められることが多かったからだ.ところが,中英語期にかけて屈折が衰退してくると,それ自身が強勢をもつ単音節語が多くなる.これは頭韻にとって特に不利になる変化ではないが,脚韻にとっては有利は変化となった.また,屈折の衰退は付随的に前置詞や助動詞の発達を生みだし,統語的にも「前置詞+名詞」や「助動詞+動詞」のような弱強格 (iamb) が増加し,脚韻にとって好都合な条件が整っていった.

次に (2) についてだが,これは,フランス語からの大量借用により,英語にフランス語型の強勢パターンがもたらされたということを意味する ([2011-04-15-1], [2009-11-13-1]) .語の後方に強勢をもつフランス借用語は脚韻にはうってつけの材料となった.この (1) と (2) の要因によって,全体として語の終わりのほうに強勢をもつ語が増え,脚韻に利用できる語彙資源が豊富になった.

英語の詩における音節韻律と脚韻は,直接的にはフランス・イタリア詩の伝統に倣っての導入である.しかし,言語的に相応の受け入れ態勢が整っていなければ,中英語にみられたような円滑な導入と定着はなかっただろう.古英語から中英語にかけての言語変化は,新しい韻律を積極的に呼び寄せたとは言えずとも,それが活躍する舞台を設定したとは言えるだろう.

2011-05-21 Sat

■ #754. 産婆と助産師 [etymology][loan_word][french]

近年,日本語では古風な響きをもつ「産婆」に代わって「助産婦」さらに「助産師」という職業名が一般的に聞かれるようになった.「産婆」は「学」というよりは「術」あるいは「職人技」を思い浮かばせ,近代医学の1分野としての「助産学」よりも,古くて劣ったものという響きが付随している.この差別的な響きゆえに,公式な職業名としては用いられなくなっている.

英語でも,助産の仕事を指す語として,古い伝統的な響きを有する midwifery 「産婆術」と近代医学のオーラの漂う obstetrics 「産科学」の2語があり,日本語の状況と似ていなくもない.

OED によると,midwife は1303年,midwifery は1483年が初出で,英語での使用の歴史は長い.midwife の wife は「妻」ではなく「女性」の意味である.また,接頭辞 mid- は古い前置詞 mid "with" と考えられ,全体として "(a woman) with a mother at the birth" ほどの意味を表わす.中英語期の語形成ではあるが,本来語要素を組み合わせた点でゲルマン的な語である.

一方 obstetrics の初出は1819年で,その定義にもなっている例文では midwifery より重要な分野として言及されている: "the doctrines or practice of midwifery. . . Employed in a larger signification than midwifery in its usual sense." ただし,形容詞の obstetric は1742年と割りに早く出現している.obstetric の語源はラテン語 obstetrīcius で,ob- + stāre + -trīx で "a woman who stands before" 「(お産に)立ち会う女性」ほどの意味である.ほぼ同じ語形成で「前に立ちはだかる邪魔者」として obstacle も英語に入っている.

midwifery が obstetrics よりも古めかしく響くのは,Walker (39) によると,その語源とも関係しているという.

'Midwifery' is a word which derives from Old English rather than Latin or Greek, implying that historically it has been given a lower status than other branches of medicine. It is no coincidence that it has been predominantly practised by women.

関連して,職業(人)名にロマンス系借用語が多いことについては,寺澤盾先生の著書 (66) でも紹介されている.ものを作る職業の場合,材料は英語本来語だが,職人名は借用語であることが多い.これは「動物とその肉を表す英単語」の話題(前者は英語本来語で後者は借用語)とも関係している ([2010-03-24-1], [2010-03-25-1]) .ノルマン征服によりイングランド社会にフランス人(語)上位,アングロサクソン人(語)下位という序列が形成された歴史的事実が,これらの語彙の語源分布に反映されていると言われている.

| 職人名 | 素材・製品 |

|---|---|

| carpenter 「大工」 | wood 「木材」 |

| mason 「石工」 | stone 「石」 |

| tailor 「仕立屋」 | cloth 「布」 |

| fletcher 「矢羽職人」 | arrow 「矢」 |

| barber 「床屋」 | hair 「頭髪」 |

| butcher 「肉屋」 | meat 「食肉」 |

・ Walker, Julian. Evolving English Explored. London: The British Library, 2010.

・ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

2011-04-22 Fri

■ #725. use --- 最も頻度の高いフランス借用語 [french][loan_word][homonymic_clash][hybrid][lexical_stratification]

現代英語の語彙にフランス借用語の数はあまたあれど,use ほど頻度の高い語はない.Frequency Sorter より BNC のレンマ頻度表で調べると,use は動詞と名詞の頻度を合わせたときに最も頻度の高いフランス借用語となる.(その他の最高頻度フランス借用語としては people, state, very などがある.関連して[2010-03-02-1]の記事も参照.)

英語語彙の三層構造 ([2010-03-27-1]) の中層を担うフランス借用語彙は覆っている範囲が広く,実際には下層にも上層にも延長線がのびている.このように重要な語について借用語が本来語を置き換える例は多くないが,本来語と借用語の競合の勝敗があたかもランダムに決せられているようにみえるケースは確かにある.use のような庶民的な語が最頻語リストの上位に含まれていること自体は偶然にあり得たものとして理解できる.

しかし,use の英語の言語体系への同化の度合いは際立っている.本来語の接尾辞を伴う混種語 ( hybrid ) としての useful, useless はもとより,熟語 be used to や助動詞 used to などにも現われ,本来語語彙も顔負けの大活躍である.英語に入ってきた時期も13世紀より前であり,他の最高頻度フランス借用語と比べても相当の古株である.一般論として借用語と本来語の競合と勝敗にまつわるランダム性を認めるにしても,use の英語への同化には,部分的であれ他に何らかの事情が関与していると考えられないだろうか.

Menner (235--36) は,類義語の同音異義衝突 ( homonymic clash ) が関与していたのではないかと論じている.「使用する」を意味した本来語 note(n) ( < OE notian ) と,それと形態的に類似した「書き記す,気付く」を意味するフランス借用語 note(n) ( > PDE note ) が衝突を起こし,前者が衰退することによって生じた意味の間隙を,フランス借用語 use(n) が埋めたという筋書きである.「使用する」の意味で最も普通だった OE notian の中英語形は14世紀には -i を失い,「書き記す,気付く」と同形の note(n) になっていた.この同音異義衝突により「使用する」の意の note(n) は徐々に廃用となってゆき,代わりにすでに他の語義で存在感を示すようになっていた use(n) が,「使用する」を意味する最も普通の語として機能するようになったのではないかという.Menner は,同音異義衝突を言語変化の消極的な原理として積極的に評価する論者の1人である.

Although proof is hardly possible in such a case, the combination of circumstances makes one suspect that the homonymy of the native and foreign note was one of the factors in establishing use as one of the commonest words in our language. (236)

この説を検証するには,各語の関連する語義の盛衰の時期を細かく調べる必要がある.また,「使用する」を意味する brouken ( < OE brūcan ), nitten ( < OE nyttian ) など,他の類義語との関連にも注意する必要があるだろう.OED や MED の他に HTOED ( Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary ) が現われたことで,このような調査は格段に行ないやすくなってきている.同音異義衝突などは HTOED の恩恵を特に享受しやすい研究テーマにちがいない.言語変化における同音異義衝突の意義を主張した M. L. Samuels が,Historical Thesaurus of English のプロジェクトを立ち上げた人物であることは決して偶然でない.

・ Menner, Robert J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

2011-04-15 Fri

■ #718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか [stress][romancisation][prosody][french][latin][loan_word][diatone][gsr][rsr]

英語の強勢パターンの規則は,原則として "left-prominent and morphologically governed" であり,これは Germanic Stress Rule (GSR) と呼ばれる.これは,[2009-10-26-1], [2009-10-31-1]でゲルマン語の特徴の1つとして説明した「語幹の第1音節に強勢がおかれる」に等しい.しかし,[2009-11-13-1]の記事で見たように,主に中英語以降,フランス・ラテン借用語が大量にもたらされるようになり,英語の韻律論に "right to left and phonologically governed" を原則とする Romance Stress Rule (RSR) が加わった.以降の英語韻律論の歴史は,相反する2つの強勢規則が互いに干渉しあう歴史である.そして,相克は現在にまで続いている.

Halle and Keyser の画期的な研究以降,中英語に導入された RSR が英語の韻律論に大変革をもたらしたとする,上記のような見方が有力となっているが,Minkova によれば,中英語での RSR の効果は過大評価されているきらいがあるという.むしろ,GSR の底力を評価すべきであるという意見だ.このように考える根拠はいくつかある.Minkova (169--73) の議論をまとめよう.

(1) RSR と GSR は必ずしも相反するものではない.例えば,3音節語では効果が表面的に一致する例がある.máidenhòod (by GSR) and víolènt (by RSR) など.

(2) 接頭辞に強勢を置かない準規則をもつ GSR は,しばしばロマンス借用接頭辞にも適用され,特に動詞借用語では普通である.現代英語の confirm, deduct, displease, enlist, expose などの強勢位置を参照.(しかし,後に名詞や形容詞では強勢が第1音節に移行した.「名前動後」の話題については,[2009-11-01-1], [2009-11-02-1]を参照.)

(3) 中英語の比較的早い時期に英語に入ったフランス借用語は,本来語に同化しており,GSR によって強勢が第1音節に移行していた.

(4) 中英語では RSR と GSR の競合によりフランス借用語が一様に強勢位置の揺れを示すかのようにいわれることがある.これを示す典型的な例として挙げられるのは,Chaucer の詩行 "In dívers art and in divérse figures" (FrT 1486) である.しかし,詳しく調べると語によって揺れの程度は異なるし,韻律上の位置(押韻位置にあるか否か) と強勢の揺れの分布を調査すると,多くの揺れが韻律上の要請に起因するものであることがわかる.実際の話し言葉では,指摘されている広範な揺れはなかったと考えられ,GSR の適用によりすでに第1音節に強勢が落ちていた借用語も多かったろう.

RSR の導入による中英語韻律論の動揺は言われるほど破壊的なものではなかったという見解だが,RSR が従来とは異なる革新的な強勢パターンをもたらしたことは確かである.特に顕著な革新的パターンは,3音節からなる借用語で真ん中の音節に強勢の落ちるケースである.以下の語は,少なくとも借用された当初は第2音節に強勢が落ちていただろう.calendar, sinister, memento, placebo. また,本来は3音節語だったが,最終音節が消失して2音節語になってからも強勢の位置は変わらずに第2音節に落ちたままの語も少なくなかった.divers(e), legend(e), maner(e), honour(e), montayn(e), natur(e), tempest(e), sentenc(e), solemn(e). これらの語は,従来の英語韻律論からすると異質な強勢パターンに従っており,RSR が英語の韻律に一定の衝撃をもたらしたことは確かである.

しかし,Minkova は,中英語の段階では全体として従来の GSR がいまだ圧倒的であり,RSR は破壊的な影響力を獲得していないと主張する.英語韻律論に大きな動揺があったとすれば,大量のラテン語借用 ([2010-08-18-1], [2009-08-19-1]) を経た Renaissance 以降のことだろう.

. . . in spite of the influx of 10,000 Romance loanwords, words of Germanic origin continued to constitute the bulk of the core vocabulary of Middle English, accounting for seventy-five to ninety-five per cent of the wordstock, depending on register. It was only during the Renaissance that the balance began to shift in favour of non-Germanic patterns, bringing about the co-existence of two typologically different systems of stress in modern English. (172--73)

この動揺から,現在にまで続く数々の混乱が生まれた.先述の名前動後もそうだし,同根の派生語間での強勢位置の差異もそうである.以下は後者についての Minkova の言及.

Seen in the larger context of prosodic typology, however, the accentuation of derived Romance words introduced a major new paradigm of stress-shifting in English. For the first time in the history of the language words derived from the same root started to exhibit disparate prosodic contours: móral--morálitèe, párish--paríshonèr, sólemn--solémpnitè, vólume--volúminòus. (173)

・ Halle, M. and S. J. Keyser. English Stress: Its Form, Its Growth, and Its Role in Verse. New York: Harper and Row, 1971.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

2011-03-06 Sun

■ #678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語 [loan_word][french][history]

英語のフランス語彙借用は,中英語期だけではなく近代英語期以降にも継続していたことは,[2010-12-12-1]の記事などで触れてきた.[2009-08-22-1]のグラフで見ると,近代英語期のフランス語借用は数としては大したことがないように見える.18世紀にはグラフの谷に達しており,14世紀の威光は見る影もないかのようだ.しかし,英語史のみならずヨーロッパの言語史を考えると,18世紀のフランス借用語は重要な役割を担っている.当時のフランス語借用は,汎ヨーロッパ的な現象だったからだ.

フランスでは,1598年に出されたナントの勅令 ( L'Édit de Nante ) が1685年に太陽王ルイ14世 (Louis XIV; le Rois Soleil; 1643--1715) によって廃止されるに及び,新教徒が国外へ亡命してきた.[2010-12-12-1]で見たように,英語では,それ以降のフランス語借用は形態が英語化しておらず,フランス語の形態がよく保たれているのが特徴である.フランス語は中世よりイギリス,ドイツ,ノルウェー,イタリアなどヨーロッパ各国で文学語として一目置かれてきており,16世紀のドイツの大学ではフランス語教育が定着したほどである.17世紀にはルイ14世の絶対王権の国際的な威勢より,フランス語は外交の言語としてヨーロッパに幅を利かせることになる.18世紀には,フランス語はラテン語に匹敵する,いや多くの場合にはラテン語をしのぐほどの国際的通用度を得て,ヨーロッパの知的な共通語となった.やがて各国の国家意識が強まり,ヨーロッパにおけるフランス語の国際的な地位はそれほど長続きはしなかったが,ヨーロッパ言語史上,フランス語を仰ぐ1つの特徴的な時代が認められることは確かである ( Perret 69 ) .この時代にフランス語借用がイギリスのみならず汎ヨーロッパ的な現象であったことは,上記の背景から理解できるだろう.

18世紀に英語に入ったフランス借用語の例を Perret (70) から挙げると,流行に関する語として chic, à la mode, blouse, brassière, négligé.情事を飾る coquette, beau, femme fatale, gallant.車に関する automobile, garage, chauffeur, chauffeuse.軍事用語として general, lieutenant-colonel, regiment .フランス革命によって刷新された度量衡から,metre, litre, gramme.

ここに挙げた英語語彙は,汎ヨーロッパ的なフランス語借用の一角にすぎない.レストラン・料理という分野もフランスが得意とする分野だが,イタリア語に入ったフランス単語を挙げてみれば,その多くが英語にも入っていることに気づく.ristorante, menu, croissant, marron glacé, charlotte.借用語彙というよりは国際語彙と呼ぶほうがふさわしいかもしれない.料理,流行,恋愛といった分野は現在でもフランスと強く結びついているが,その関連語は18世紀以来,ヨーロッパの諸言語を豊かに飾っているのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-02-23 Wed

■ #667. COCA 最頻50万語で品詞別の割合は? [lexicology][corpus][french][loan_word][adjective][statistics][coca]

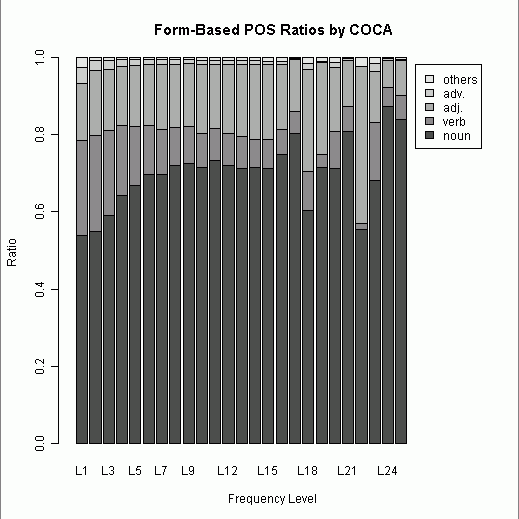

昨日の記事[2011-02-22-1]に引き続き,COCA ( Corpus of Contemporary American English ) に基づく単語の頻度リストを利用したパイロット・スタディ.今回は,こちらで最近になって追加された最頻50万語のリストを用いて,昨日と同様の品詞別割合を調べた.昨日のリストは見出し語 ( lemma ) に基づいた最頻5000語,今日のリストは語形 ( word form ) に基づいた最頻50万語(正確には497187語)で,性格が異なることに注意したい.

昨日とほぼ同じ作業だが,今回は2万語ずつで階級を区切り,L1からL25までの階級のそれぞれにおいて noun, verb, adj., adv., others の5区分で品詞別割合を出した.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

L6(12万語レベル)辺りから品詞別比率は安定期に入るといってよいだろう.L17(34万語レベル)辺りから変動期が始まるのが気になるが,階級幅を大きくしてみると(ならしてみると)直前のレベルから大きく逸脱していない.

[2011-02-16-1]の記事以来,形容詞の比率が気になっているが,今回のデータ全体から計算すると,0.1738という値がはじきだされた.昨日の lemma 調査では0.1678だったから,値は非常に近似している.ただし,名詞と動詞の lemma 対 word form の比率は,名詞が 0.5086 : 0.6985,動詞が 0.2000 : 0.1065 と大きく異なるので,形容詞の 0.1678 : 0.1738 という近似は偶然かもしれない.lemma 対 word form の品詞別割合には異なる傾向があるのかもしれないが,それでも大規模に調べると安定期と呼びうる区間が出現することは確かなようだ.

[2011-02-16-1]の記事で触れたように,中英語期のフランス借用語における形容詞比率は0.1768だった.今回の値0.1738と酷似しているが,主題の性質がまるで違うので,直接の関係を論じることは無理である.もとより昨日と今日の調査は,[2011-02-16-1]の調査とは無関係に始めたものである.しかし,偶然と思えるこの結果は,示唆的ではある.借用語彙といえば名詞が圧倒的なはずだと予想していたものの,フランス語や古ノルド語からはおよそ一定の割合の形容詞(それぞれ lemma 調査で0.1768と0.1817)が借用されていた.そして,その比率は時代が異なるとはいえ現代英語の比率と近似している.英語語彙全体における比率と借用語彙における比率が近似しているということは,もし偶然でないとしたら,何を意味するのだろうか.フランス借用語彙や古ノルド借用語彙が,英語に適応するような自然な比率で英語語彙へ溶け込んだということだろうか.これは,今回のパイロット・スタディの結果を受けての印象に基づく speculation にすぎない.今後も品詞別割合という観点に注目していきたい.

2011-02-21 Mon

■ #665. Chaucer にみられる3人称代名詞の疑似指示詞的用法 [chaucer][personal_pronoun][demonstrative][french]

中英語では3人称代名詞を人名に先行させて,その代名詞に一種の指示的機能をもたせる特殊な用法がある.Chaucer の "The Knight's Tale", ll. 1209--10 からの例が Burnley (22--25) で論じられているので引用しよう(以下,引用は The Riverside Chaucer より).

This was the forward, pleynly for t'endite,

Bitwixen Theseus and hym Arcite:

幽閉されていた Arcite を条件つきで解放する契約に言及している箇所で,その契約が Theseus と hym Arcite の間で交わされた契約であることが示されている.ここで用いられている hym が,問題の疑似指示詞的な用法の3人称代名詞である.hym が Arcite という名前に先行しているのは,1つには韻律上の都合ということが考えられるが,ここでは「くだんのアルシータ,前述のアルシータ」ほどの意味で,hym は指示対象を限定し,明示していると解釈することができる.Horobin (95) では,指示詞 that ほどに置きかえられる hym だとしている.

人称代名詞には主として前方照応 ( anaphora ) の機能がある.前方照応の聞き手に及ぼす効果としては,(1) 前方照応の対象の存在を認知させ,(2) それが何・誰であるかを突き止めさせる,という2つの段階が考えられる.上記の hym Arcite で,hym は (1) の役割のみを担っており,照応対象として Arcite が直後に明示されているために,(2) までを担う必要がない.人称代名詞でありながらその本来の機能を半分しか果たしていない点が,疑似指示的と呼ばれる所以だろう.

しかし,韻律の都合は別として,文脈としては hym は不要なように思えるかもしれない.確かに Arcite だけでも解釈の上で何ら問題はないし,Arcite として示されている明確な指示対象を hym でさらに限定し,明示するというのも妙なものである.だが,ここでは「契約」が絡んでいるという点が重要である.

「契約」の関わる法律的な文言においては,問題になっているのが誰なのか,何なのかをことさらに明示する必要がある.そのために,法律文書では固有名詞にも指示詞的な要素が余剰的に先行することが多いのである.Burnley (24) が挙げている法律文書からの例としては,Petition of the Folk of Mercerye (1386) に he Nichol, hym Nichol, the forsaid Nichol (PDE (the) aforesaid), the same Nichol などが繰り返し現われるという.まさに「くだんのニコル,前述のニコル」である.

中世イングランドの法律語法は非常に多くをフランス語に負っており ( see [2010-03-29-1], [2010-07-04-1] ), 今回の問題の語法もフランス語の影響を多分に受けていると想定される.3人称代名詞を疑似指示詞として用いる hym Arcite のような「人称代名詞+固有名詞」という型に完全に対応する例はフランス語にはないが,機能的にほぼ対応する dit, le ditz, avaunt ditz, lequel などが影響を及ぼしたと考えられる.ラテン語の法律文書でも,フランス語法に対応する dictus, supradictus, ipse, idem などが見られる.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983.

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

2011-02-16 Wed

■ #660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率 [french][loan_word][adjective][statistics]

クレパン (p. 113) に次のような記述があった.

中英語では,ラテン語およびフランス語からの借用語の流入が特徴的である.フランス語の借用語は,次例にみられるように,形容詞の領分に,とくに明白なあらわれ方をしている.

able covetous gracious pertinent simple abundant coy hardy plain single active cruel hasty pliant sober actual curious honest poor solid amiable debonair horrible precious special amorous double innocent principal stable barren eager jolly probable stout blank easy large proper strange brief faint liberal pure sturdy calm feeble luxurious quaint subtle certain fierce malicious real sudden chaste final mean rude supple chief firm moist safe sure clear foreign natural sage tender common frail nice savage treacherous contrary frank obedient scarce universal courageous gay original second usual courteous gentle perfect secret

どの言語からであっても借用語彙はその大半が名詞であるという前提が染みこんでいたので,その陰で特に形容詞が顕著であるなどと借用語彙を品詞別に見る視点は欠けていた.確かに上のように例を列挙されるとそのようにも思われてくる.

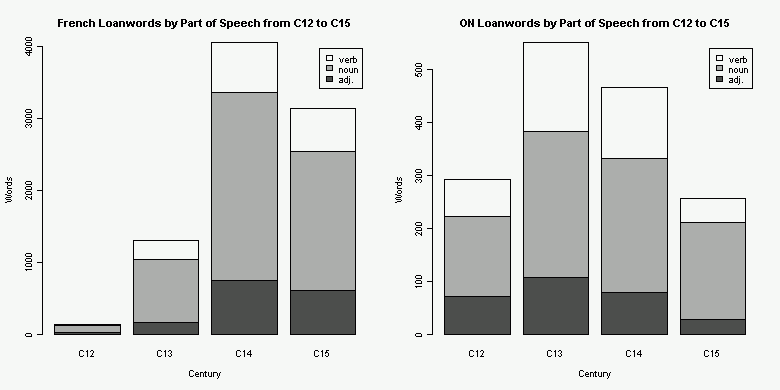

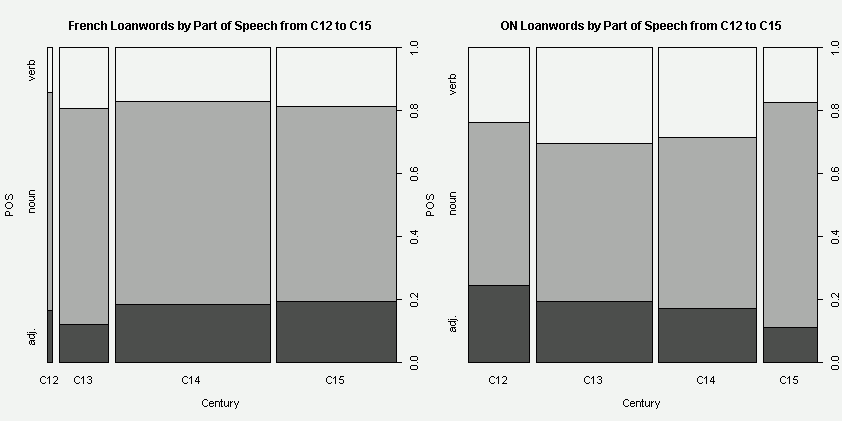

ある時期にある言語から入った借用語彙全体を1としたときに品詞別の比率はどのくらいか.この観点からの研究があったかどうかすぐには思いつかなかったので,OED を用いて自分で軽く調べてみることにした.中英語期に入ったフランス借用語彙の形容詞比率がどのくらいかを調べるのが主目的だが,出された数値を解釈するためには,何らかの比較が必要である.今回は,古ノルド語の対応する比率と比べることにした.OED の Advance Search で,名詞,形容詞,動詞の主要3品詞ごとに検索することにし,"language names" にそれぞれ "French" と "ON" を,"earliest date" に "1101-1500" を入力してAND検索した.その結果を,[2011-01-05-1]の記事で紹介した「OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI」に流し込み,得た数値を品詞ごとの語数で整理し,2種類のグラフを作成した.両言語でスケールが異なっていることに注意.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

予想とはやや異なる結果が出た.前半2世紀でみたときには,形容詞比率に関しては古ノルド語のほうがフランス語よりも上回っている.一方,後半2世紀ではフランス語のほうが上回っている.両言語で借用語の最盛期が異なっていることを反映するかのように,フランス語ではおよそ上り調子,古ノルド語ではおよそ下り調子になっていることがわかるだろう.4世紀合計でみるとフランス語0.1768,古ノルド語0.1817で後者が僅差で勝っており,全体としてフランス語の形容詞が「とくに明白なあらわれ方をしている」ことは読み取れなかった.

ただし,これは荒いパイロット・スタディなので解釈には注意を要する.OED の検索には機能上の限界があり,そこから拾い出したデータには相当数の雑音が入っている.また,[2011-02-09-1]の記事で話題にしたように,ある借用語がフランス語からなのかラテン語からなのか区別がつけにくいケースも多いだろう.今回ラテン語借用語を比較対象に加えなかったのも同じ理由からである.

クレパンの「とくに明白なあらわれ方」とは,品詞別(特に対名詞)比率のことを指しているわけではないかもしれない.テキスト上での頻度が高いとか,目につく使われ方をしているとか,比率とは別の次元での顕著さのことを指しているのかもしれない.何よりも,形容詞の絶対数でいえばフランス語は古ノルド語の5倍以上もある.印象としては,Chaucer やロマンスのテキストでのフランス借用語形容詞の役割は確かに顕著だし,クレパンの指摘には首肯できる.

今後この問題を追究するのであれば,より精度の高い調査が必要だろう.手作業で借用元言語を確認し,古ノルド語だけでなくラテン語からの借用語彙も比較し,扱う時代範囲も前後に移動させる必要があろう.中英語テキストをジャンル別に検討するのもおもしろそうだ.

・ アンドレ・クレパン 著,西崎 愛子 訳 『英語史』 白水社〈文庫クセジュ〉,1980年.

2011-02-09 Wed

■ #653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 [etymological_respelling][history_of_french][french][latin][loan_word][etymology]

中英語期のフランス語借用については,本ブログでも[2009-08-22-1]の記事を始めとして様々な形で触れてきた.同じく,中英語期のラテン語借用についても[2009-08-25-1]の記事で扱った.さらに,現代英語語彙に占める両言語からの借用語の比率が高いことは,[2010-06-30-1], [2009-11-14-1], [2009-08-15-1]で話題にした.フランス語とラテン語の借用は英語史ではよく取りあげられるトピックであり,借用語の数が問題になる場合に「フランス・ラテン借用語」として合わせて数えられることも多い.確かにフランス語とラテン語はロマンス語群のなかで親子関係にある言語どうしではあるが,一応は別々の言語として区別がつけられるはずである.それにもかかわらず,合わせて扱われることが多いのはなぜだろうか.

1つには,予想されるとおり,中英語期に相当する時代では,フランス語はいまだラテン語から別れて久しくなかったということがある.確かに種々の音声変化によってフランス語はラテン語から区別されるようになっていたが,両言語の形態はいまだに似通っていることが多かった.さらに,中世イングランドと同様に,中世フランスではフランス語と並んでラテン語も書き言葉として用いられていたので,両言語の形態がなまじ似ている分,その混用も頻繁だったのである.英語では中英語後期から近代英語初期にかけてラテン語源かぶれの綴字 ( see etymological_respelling ) が増したが,同じ傾向がフランスでは早く13世紀後半から現われていた.既存のフランス語をラテン語形に近づける方向へ少しだけ変化させたのである.その新しい語形は,従来のフランス語でもないし厳密なラテン語でもない中途半端な語形となり,いずれかに分類するのは困難であり,無意味でもあるということになる(バケ,pp. 72--73).

ホームズとシュッツ (pp. 78--80) を参考に,フランス語とラテン語の混用の状況を概観しておこう.聖王ルイと呼ばれたルイ9世 (Louis IX; 1214--70) は,1260年頃から法律制度改革に乗り出していた.改革の主眼は証言を文書で提出することを許可にした点にあり,これにより代理人としての職業的法律家が台頭してくることになった.法律家たちはそれぞれ書記を雇っており,その書記たちは basoche と呼ばれる組織を構成し,フランス語の綴字に大きな影響を及ぼす集団となった.当時,告訴状はフランス語で書かれたが,法令はぞんざいなラテン語で書かれており,法曹界は2言語制で回っていた.この状況は,フランソワ1世 (Francis I; 1494--1547) が法廷でのラテン語使用をヴィレ・コトレ ( Villers-Cotterêts ) で廃止した1539年まで続いた.このような時代背景で,書記たちはなにがしかのラテン語の教養を身につけている必要があったわけだが,その教養とて大したものではなく,フランス語とラテン語の綴字が混用されるのが常だった.フランス語の dit 「上述の,くだんの」がラテン語風に dict と綴られたり,doit 「指」もラテン語 digitus の影響で doigt と綴られたりした.

一方で,14世紀にはシャルル5世 (1338--80) の学芸奨励によりラテン語が重んじられた.実際,14--15世紀にわたる中世フランス語後期の借用語の半数以上がラテン語からのものとされる.それに加えて,既存のフランス語単語をラテン語の形に近づけた etymological respelling の例も少なからずあった.delitier を delecter などとする例である ( see [2010-02-04-1] ) .

以上が,中英語期に大量に英語に流入した Latin, Latinised French, and French loanwords を別々に扱うのではなく「フランス・ラテン借用語」として一緒くたに扱うのが妥当である理由だ.ラテン語に基づく etymological respelling は英語だけでなくフランス語でも起こっていたこと,後者ではラテン語となまじ似ているがゆえの語形の混用も大いに絡んでいたことに注意する必要がある.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2011-01-13 Thu

■ #626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話 [french][history][academy][language_myth][standardisation]

フランス語は英語史上もっとも重要な外国語であるといっても過言ではない.中英語期のみならず近代英語期以降にもフランス語は英語に対して大きな影響を及ぼしてきた ( see [2009-08-22-1], [2009-08-19-1] ) .フランス語の影響力は語彙の借用といった直接の言語的影響ばかりでない.英語の標準化が国家の問題となった初期近代英語期においては,ヨーロッパにおけるフランス語の存在感はイギリスでの英語標準化の議論に少なからぬ刺激を与えた.例えば,Jonathan Swift が1712年に提示した,言語を統制するアカデミーを設立するという案 ( see [2010-12-02-1] ) は,主にフランスのアカデミー ( l'Academie française ) 設立にならった発想である(関連する記事として[2009-09-15-1],[2009-09-08-1]を参照).

フランス語が英語話者によってどのように見られてきたかという問題は英語史の重要なトピックだが,英語話者に限らず,周辺諸国,世界諸国,そしてフランス語話者自身によってフランス語がどのように見られてきたのかという問題もまた重要である.今回は「フランス語は論理的な言語である」という人口に膾炙した見方---言語学の立場からは「神話」というべきだが---がどのように生まれ,どのように現在まで生き残ってきたのかを,Lodge に依拠して概説したい.

この神話の生みの親というべきはフランスの文筆家 Count Antoine de Rivarol (1753--1801) だろう.彼は著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) に,有名な台詞 "Ce qui n'est pas clair n'est pas franais" 「明晰ならざるものフランス語にあらず」を残した.以降,19, 20世紀のフランス人も Rivarol とほぼ同じ趣旨の言説を繰り返してきており,フランス語は内在的に明晰であり論理的であるという神話が国内外に確立されていった.

神話確立の背景にはいくつかの社会的な事情があった.この神話が国内で抱かれただけでなく国外へも広がっていった背景としては,諸言語に対するステレオタイプ付与が1世紀ほど前に広く起こったことがある.イタリア語はオペラゆえに「音楽的な言語」,スペインは闘牛やフラメンコと結びつけられる「ロマンチックな言語」,ドイツは軍国主義を思わせる「無情で耳障りな言語」といった類のステレオタイプである.フランス語はすでに「論理的な言語」として定評があったために,このステレオタイプが以降ますます定着することとなった.

言語のステレオタイプは民族のステレオタイプと同様に通常は外部から付与されるものだが,フランス語はすでに内部で定着していた.では,この神話はフランス国内でどのように生まれ,根付いたのか.それは16世紀のフランスにおけるフランス語標準化の動きに端を発する.当時,フランス語の標準を定めるために何をモデルにするかという問題はそれほど難しい問題ではなかった.王侯貴族の話すフランス語こそがもっとも正当とされ,それこそが標準語にふさわしいと当然のごとく考えられていたのである.しかし,17,18世紀になり「理性の時代」が到来すると,フランス語の正当性を王侯貴族の権力に帰するという理屈はさすがに理性的ではないとされ,代わりにフランス語に内在する論理的明晰性に訴えるという方略へシフトしてゆく.18世紀末,フランス革命によって共和制が敷かれると,新生フランスは,王権とは別の,国民を統合する新しい象徴を求めた.それが,標準フランス語だったのである.国家アイデンティティのために,標準フランス語が利用されたといってよい.

以上の歴史から,標準フランス語がフランス人によって「国民の統合の象徴」として認識されてきたこと,単なる国内コミュニケーションの言語である以上の役割を付されてきたことが分かる.我が国の「国民統合の象徴」を思い浮かべながら考えると,フランス人のフランス語への思い入れ(そして神話への思い入れ)がいまだに強い理由がよく分かるのではないか.

ひるがって英語の標準化の過程をみるとフランス語のそれとはまったく異なっている.イギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱い.

「フランス語は論理的な言語である」という神話を言語学の立場から解体することは難しくない.しかし,それ以上に神話が生まれ広まってきた歴史的過程を知ることが興味深い.ある言語が自他からどのように見られるかという問題は,歴史背景を抜きにしては論じられないのである.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2010-12-12 Sun

■ #594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴 [loan_word][french][statistics][history]

英語語彙史においてフランス借用語の果たしてきた役割の大きさは本ブログでも幾度となく取り上げてきた ( see french ) .しかし,しばしばフランス語借用はもっぱら中英語期の話題であると信じられているきらいがある.確かに[2009-08-22-1]の記事で掲げたグラフで示されている通り,15世紀以降はフランス語借用が一気に落ち込んでいる.しかしこれは13, 14世紀の絶頂期と比べての相対的な凋落であり,近現代に至るまで絶え間なく英語に語彙を供給してきた点は注目に値する.

英語史において絶え間ない語彙の供給源としては,ほかにラテン語とギリシア語が挙げられるが,この3言語のなかではフランス語が最も優勢のようである.数値を挙げよう.トゥルニエ (347) は The Shorter Oxford English Dictionary による調査で,1900--50年の間に英語に入った208の借用語のうち93例 (44.71%) がフランス語に関係しており,1961--75年では253例中の136 (53.75%) がフランス語であるという(ブランショ, p. 132--33).

英語語彙借用におけるフランス語の優位性はさることながら,借用語彙の分野が中世以来あまり変わっていないことも顕著である.その分野とは,貴族の生活,流行,美食,贅沢品,芸術,文学,軍事などで,まとめてしまえば「貴族的気取り」「知的流行」といったところだろうか.

近代英語期のフランス語借用に特徴的なのは,フランス語のまま入ってきているということである.つまり,発音や綴字が英語化されていない.フランス語らしさ,外国語らしさが保たれている.

古典期のフランス心酔は,1685年のナントの勅令の廃止後,フランスのプロテスタントの国外流出によって育まれたものである.これがフランス語に特権的な地位を与えるようになり,借用された語はもはや英語化されなくなる.それらの語は優先的に社会生活に関わるものである.例えば,à propos, ballet, chagrin, chaperon, double-entendre, étiquette, fête, moquette, naïve, intrigue, nom de plume, rendez-vous, rêverie などでは,そのままの採用が見られる.(ブランショ,p. 132)

ナントの勅令 ( L'Édit de Nante ) は,1598年4月13日にフランス国王アンリ4世がナントで発布した勅令で,限定的ながらも新教徒の権利を認めた寛容勅令の集大成だった.これにより30年以上続いた宗教戦争に一応の終止符が打たれたが,17世紀に絶対王権の強化とともにナントの勅令は形骸化していった.1685年,国王ルイ14世がナントの勅令を廃止すると,大量の新教徒が国外亡命することになった.この事件が,現代英語へフランス語ぽいフランス借用語がもたらされる契機となったのである.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-10-11 Mon

■ #532. Chaucer の形容詞の屈折 [inflection][chaucer][adjective][ilame][french]

英語史では屈折形態論の観点から,古英語,中英語,近代英語はそれぞれ次のように記述される.

・ Old English: full inflection

・ Middle English: levelled inflection

・ Modern English: lost inflection

屈折というとまず最初に名詞,代名詞,動詞が思い浮かぶが,古英語では形容詞も複雑に屈折した.形容詞はそれ自体が何らかの形態クラスに分類されるわけではなく,一致する名詞とともに形態統語的に屈折するので,むしろ1つの形容詞が取りうる屈折語尾の variation は名詞などよりも幅広い.統語的な基準で弱変化屈折と強変化屈折に分かれ,性・数・格のパラメータによってのべ40種類の屈折形を示す.古英語期が full inflection の時代と呼ばれる所以である.

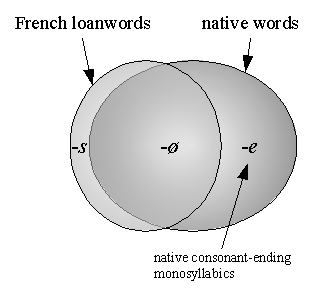

近代英語以降は,この多様な屈折語尾がすべて消失した ( lost inflection ) .その中間段階に levelled inflection の時代があるのだが,例えば中英語後期の Chaucer の形容詞屈折をみると,中間とはいっても限りなく lost inflection に近い.Chaucer から形容詞 good を例に挙げると,強変化単数でゼロ屈折だが,それ以外では -e をとるのみの高度に水平化されたパラダイムである.

| Weak | Strong | |

|---|---|---|

| Singular | goode | good |

| Plural | goode | goode |

しかも,このようにゼロ屈折か -e 屈折かの区別をつける形容詞は「単音節で語尾が子音で終わる英語本来語」という条件つきであり,その他はすべて無屈折である.付け加えるべきは,本来語に対してフランス借用語の形容詞は原則として無屈折だが,フランス語の句を借りてきた場合などで原語の複数屈折語尾 -s が見られる例がまれにある ( ex. weyes espirituels, places delitables ) .

形態論の歴史では中英語は過渡期の時代とみなされる傾向があり,関心や扱いも levelled になりがちである.しかし,Chaucer の形容詞の屈折体系を概観して分かるとおり,古英語に比べて遙かに levelled ではあるが,屈折が体系をなしていることは間違いない.-e や -s といった屈折語尾の存在感の薄さは否めないが,中英語における形態論の再編成という観点からみると,このような下位体系 ( subsystem ) がいかにして生み出されたかは興味深い問題を提供してくれる.

・ Old English Grammar by Murray McGillivray, University of Calgary

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 105--06.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. 13--15.

2010-09-13 Mon

■ #504. 現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞 [inflection][gender][adjective][french][ilame]

[2010-07-27-1]の記事で,形容詞の比較級・最上級を示す -er / -est を形容詞の屈折と見なすべきかどうかについての議論があることを話題にした.これを除けば現代英語における形容詞の屈折は皆無といってよさそうだ.古英語では,形容詞は統語的に関連する名詞の性・数・格に応じて激しく屈折したし,さらにゲルマン諸語に特徴的な強変化屈折と弱変化屈折の使い分けも存在していたことを思うと,現代英語の状況は「屈折の消失」が英語史の流れを構成する大きな要素であることを改めて思い起こさせる.

ところが,Bryson (26) によると,現代英語に屈折する形容詞が1つあるという.

In English adjectives have just one invariable form with but, I believe, one exception: blond/blonde.

blond(e) 「金髪の,ブロンドの」はフランス借用語であり,借用元言語の文法にならって男性(名詞)を修飾するときには blond を,女性(名詞)を修飾するときには blonde を用いるというのが伝統的な使い分けである(発音は区別がない).しかし,この伝統は必ずしも守られなくなってきている.アメリカでは男女にかかわりなく一般に blond が用いられることが多くなってきており,イギリスでは逆に blonde が一般形として選ばれている.いずれにせよ,変化の流れとしては区別がなくなる方向に動いていると考えてよさそうだ.

消えつつあるのかもしれないが一応いまだ存在する blond/blonde の区別を,現代英語に「残る」唯一の屈折する形容詞と表現しなかったのは,古英語以来の屈折とはタイプが異なるからである.数や格による屈折ではないし,性 ( gender ) による屈折とはいっても古英語的な文法性 ( grammatical gender ) ではなく現代英語的な自然性 ( natural gender ) による屈折にすぎない.しかも,この屈折は借用元のフランス語の文法を参照した「格好つけのまねごと」のように見える.古英語の形容詞屈折とは一線を画しており,屈折としての歴史的な連続性が感じられない.したがって,「残る」というのは必ずしも適切でないと判断した.

OED でのこの語の初例は15世紀の Caxton だが,その後は17世紀後半まで現れず,そこでもイタリック体で綴られていることから,いまだに借用語との意識が濃厚だったにちがいない.現代英語でも,発音こそ区別しないが綴字で区別するということは意識的に保たれている区別であることを示しており,やはりフランス単語であることによって生じる「格好つけのまねごと」という色合いが強い.

しかし,共時的にみれば性に基づく屈折であるには違いない.現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞であるという事実は嘘ではない.この区別が今後失われていく可能性が強いことを考えると,伝統からの脱却,性差の廃止,例外的事項の規則化を示しうる言語変化の事例として注目すべきだろう.

なお名詞としては男性に blond,女性に blonde を用いるのが一般的であり,形容詞用法とは異なり,区別はよく保たれている.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

2010-07-30 Fri

■ #459. 不安定な子音 /h/ (2) [spelling_pronunciation][h][loan_word][latin][french]

[2009-11-27-1]に取りあげた話題の続編.英語の <h> の綴字が表わす子音 [h] にまつわる混乱は,この子音が単に音声的に不安定であるからばかりではなく,<h> を含んだフランス単語を英語が借用する際に一貫性を欠いていたという事情にもよる.このことを理解するには,話を古典ラテン語まで遡らなければならない.

古典ラテン語では <h> の綴字は /h/ として発音しており規則的だった.ところが,古典期も後期になると /h/ 音の脱落が始まった.ところが,綴字は <h> で固定していたので綴字と発音のズレが起こり出した.このズレた状態が後のロマンス諸語にもそのまま伝わった.中世のフランス語も例外ではなく,<h> と綴る単語では /h/ は決して発音されなかった.そして,英語は中英語期にこのようなズレを抱えたフランス語から大量の <h> を含む語を借用することとなったのである.

このとき,英語は <h> と綴るのに無音というズレに対処するのに3つの方法を採用した ( Scragg, p. 41 ).

(1) 発音しないのだから綴る必要なしということで <h> を落として取り入れた.able, ability, arbour などがあるが,例は少ない.(フランス語の habile, habileté,ラテン語の herbarium と比較.)

(2) ズレたフランス語の通りに従った.つまり,<h> と綴るが発音しないというズレを甘受した.heir, honest, honour, hour など,(1) よりは例が多い.(an historical study や an hotel のような例も参考.)

(3) 綴りがあるのだから発音しようという spelling-pronunciation の発想で <h> を /h/ として読むことにした.horrible, hospital, host など大多数の <h> を含む借用語がこのパターン.

英語は原則として (3) の方法を選んだ.これ自体は合理的であり,綴字と発音の関係がすっきりする.英語の spelling-pronunciation の歴史では,<h> と /h/ ほどに一貫して起こった spelling-pronunciation の例はないのではないか.まさに spelling-pronunciation の鏡といってよい.ただし,100%一貫していたわけではなく,少数の語ではあるが (1) や (2) が適用されてしまったことで,尊い完璧な分布の夢は崩れてしまった.(2) の少数の語によって,英語は中世ラテン語やフランス語の負の遺産を引きずることになってしまい,その混乱は現代英語にも続いているのである.

関連する話題として「アデランス」の記事[2010-04-22-1]も参照.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2010-07-04 Sun

■ #433. Law French と英国王の大紋章 [me][french][loan_word][heraldry][law_french]

[2010-03-29-1]の記事で触れた Law French について,佐藤 (31) からもう少し例を挙げたい.以下のフランス借用語句は本来的に法律用語であるが,一般化して広く使われるようになった名詞も少なくない.

accuse 「告発(告訴)する」, assize 「巡回裁判;陪審(審理)」, cause 「訴訟(事件)」, court 「法廷,裁判所」, crime 「犯罪」, damage 「損害(賠償金)」, demesne 「(権利に基づく土地の)占有」, dower 「寡婦産」, fee 「相続財産」, guile 「策略」, just 「公正な」, justice 「司法(官),裁判(官)」, petty 「(犯罪が)軽微な」, plea 「(被告の最初の)訴答,抗弁」, plead 「(訴訟事実などを)申し立てる」, property 「所有権」, puisne 「陪席判事」, session 「開廷期」, sue 「訴える」, suit 「訴訟」, summon 「召喚する」, heir male 「男子相続人」, issue male 「男子」, real estate 「不動産」

他に法律関連では,Le roi le veult 「王がそれをお望みだ」(王が裁可を下す時の形式文句)や Le roi s'avisera 「王はそれを考慮なさるだろう」(王が議案の裁可を拒むときの形式文句)という文としての表現が現在でも残っている.英国王の大紋章 ( great arms ) の銘文 ( motto ) として描かれている DIEU ET MON DROIT は「神とわが権利」を意味し,12世紀後半に Richard I が戦場で使った雄叫びに由来するといわれ,15世紀後半の Henry VI の時代に紋章に加えられたという(下図参照).ちなみに,英国王の大紋章には HONI SOIT QUI MAL Y PENSE という銘文も刻まれており,フランス語で「それを悪いと思う者に禍あれ」を意味する.これは1348年にガーター騎士団を創設した Edward III の発言に由来するとされる(森,p. 409).英国王の大紋章 "The Royal coat of arms" は英国王室の公式サイトから大画像を見ることができる.

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』 第227号,1959年,15--41頁.

・ 森 護 『英国王室史事典』 大修館,1994年.

(後記 2018/09/29(Sat):Wikipedia よりこちらの SVGもどうぞ.)

2010-05-24 Mon

■ #392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化 [word_formation][loan_word][french][latin][greek][neo-latin][lexicology][romancisation]

昨日の記事[2010-05-23-1]で取りあげた antidisestablishmentarianism という語を英語史の視点からみると,英語のロマンス語化が,語や形態素という表面的なレベルだけではなく,語形成や形態論の規則という抽象的なレベルにまで染みこんでいるという点が意義深い.

一般に英語がロマンス語化したというときには,中英語期のフランス単語の大量借用が出発点として念頭におかれるのではないか.確かに古英語期やそれ以前の大陸時代にも英語はラテン語と接してきたので,ロマンス語への慣れは多少はあったといえるが,本格的なロマンス語化の引き金を引いたのは中英語期のフランス語との接触に他ならない.フランス語が開始したこのロマンス語化の波に乗るかのように,次の初期近代英語期にラテン語単語が大量に英語に流れ込んだ.さらに,このフランス語とラテン語の流れには,実はギリシャ語要素も隠れて多く含まれており,近代英語期から現在までに多くのギリシャ語形態素が英語へ供給された.中英語以来の英語語彙のロマンス語化,より正確には Greco-Latin 化は,[2010-05-16-1]の記事でも述べた通り,The Great Vocabulary Shift とでも名付けたくなるくらいに英語の概観を一変させた.

しかし,仏・羅・希は単に語や形態素を英語に供給しただけではない.英語は長期の接触と影響により,ラテン語やギリシャ語の語形成規則や形態論規則を半ばネイティブであるかのように獲得してしまったのである.現在,日々新しく作られている科学用語や専門用語に主として用いられている言語的リソースは Neo-Latin と呼ばれるが,これはラテン語やギリシャ語の形態素をラテン語やギリシャ語の形態規則にのっとって派生・合成させる仕組みといってよい.標題の antidisestablishmentarianism は Greco-Latin 要素とその組み合わせ規則にのっとった典型的な Neo-Latin の語であるが,フランス単語やラテン単語としてではなく,あくまで英単語として造語された点がポイントである.英語のロマンス語化は,語彙のみの表面的な現象だと見なされることがあるが,現代英語の生きた語形成にも非常に大きく貢献している点で,もっと積極的に評価してもいいのではないか.

フランス語が窓口となり英語がロマンス語化してきた経緯と意義については,Gachelin の評が言い得て妙である.

French acted as the Trojan horse of Latinity in English, the sluice gate through which Latin was able to pour into English on a scale without any equivalent in any Germanic language. The process of 'classicization' which had originated in Greece was to spread from Latin to Romance languages, and via French to English. (9--10)

・ Gachelin, Jean-Marc. "Is English a Romance Language?" English Today 23 (July 1990): 8--14.

2010-05-22 Sat

■ #390. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? (2) [french][loan_word][false_friend][pde_characteristic]

[2009-09-27-1]の記事で,現代英語の5特徴 ( [2009-09-27-1] ) の一つ Cosmopolitan Vocabulary が,英語学習者にとって Baugh and Cable のいうような asset ではなく,むしろ liability なのではないかと論じた.Baugh and Cable の議論では,フランス語母語話者など,英語の語彙に大きな影響を与えた言語の母語話者が英語を学習する場合のことを主に念頭においている節がある.フランス語母語話者は,英語を学習する際になじみ深い語に出会う確率が高く,心理的にも実際的にも学習しやすいはずだという理屈だろう.

この議論について Granger が興味深い論文を書いている.大量のフランス借用語の存在が,フランス語を母語とする英語学習者にとって必ずしもプラスに機能しているとは限らないかもしれないという趣旨の論文である.

中英語以降,多くのフランス単語が英語に借用されてきたが,現在までに両言語で独立して意味変化が生じてきた結果,英仏間で意味の食い違いを示す対応語ペアが量産されてしまった.こうしたペアは学習者用辞書の世界などでは false friends ( F "faux amis" ) として知られている.例を挙げれば,英語 fabric は「織物,繊維」を意味するが,対応するフランス語の fabrique は「製造所」を意味する.英語へ借用された当初は「宗教建築物」という意味の一致があったが,時間とともに意味上はまったく別の語に変化してしまった.フランス語を母語とする英語学習者にとって,こうした例は形態がほぼ同じだからこそかえって目を欺くものとなる.

Granger によると,読んだり聞いたりという perception については,フランス借用語の存在はフランス母語話者にプラスに機能するようだという.perception では,文脈も手伝って false friends に欺かれる可能性が減少するからかもしれない.ところが,書いたり話したりする production では,必ずしもプラスに働いているとは言えないという研究結果が出た.ICLE ( the International Corpus of Learner English ) の一部で,フランス語母語話者による英作文を収集したコーパスに基づいて調査した結果,英語母語話者と比べてフランス借用語の使用頻度が意外にも低かったという.むしろゲルマン系の本来語の頻度が高かったのである.

Granger はその説明として二つの可能性を指摘している.一つは,外国語として英語を学習する者にとっては,できるだけ基本的な易しい語彙を用いたほうが安全で確実だという戦略が働いているというものである.もう一つは,フランス語母語話者として false friends の罠に十分に気付いており,確信がない場合にはフランス借用語の使用をあえて避ける心理が働いているというものである.一方で,上級の英語学習者でも false friends による誤りが頻繁に起こることが確認されており,英語学習の壁になっていることも示されている.

まとめれば,フランス語を母語をする英語学習者にとって,少なくとも production に関する限り,英語内のフランス借用語の存在は意外とやっかいなものであるという可能性が浮かび上がったといえる.この可能性が今後の詳細な調査で確かめられれば,Cosmopolitan Vocabulary を現代英語の長所ととらえる Baugh and Cable の議論の前提が崩れることになるだろう.

語彙の豊かさが現代英語の「特徴」であることは変わらないだろうが,「特長」ではないという主張をサポートする材料になりそうである.

There is no doubt that the strong Romance influences exerted on the English language over the centuries have made it a richer language. From the foreign language learner's perspective, however, it seems as though it has also made it more difficult to master, creating lexical choices which they make at their peril. ( Granger 118 )

・ Granger, Sylviane. "Romance Words in English: from History to Pedagogy." Words: Proceedings of an International Symposium, Lund, 25--26 August 1995, Organized under the Auspices of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities and Sponsored by the Foundation Natur och Kultur, Publishers. Ed. Jan Svartvik. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1996. 105--21.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow