2017-05-28 Sun

■ #2953. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を近現代8ヴァージョンで読み比べ [bible][tower_of_babel]

「#2929. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2017-05-04-1]) に引き続き,「バベルの塔」を近現代英語の8バージョンを追加したい.いずれも,Weigle の The Genesis Octapla (50--51) から取ってきたものである.

英訳聖書の種類と歴史については,「#1427. 主要な英訳聖書に関する年表」 ([2013-03-24-1]),「#1709. 主要英訳聖書年表」 ([2013-12-31-1]),「#1472. ルネサンス期の聖書翻訳の言語的争点」 ([2013-05-08-1]) を参照.

(1) TYNDALE 1530

And all the world was of one tonge and one language. And as they came from the east, they founde playne in the lande of Synear, and there they dwelled. And they sayd one to a nother: come on, let us make brycke and burne it wyth fyre. So brycke was there stone and slyme was there morter. And they sayd: Come on, let us buylde us cyte and a toure, that the toppe may reach unto heaven. And let us make us name, for peraventure we shall be scatered abrode over all the erth. And the LORde came downe to see the cyte and the toure which the children of Adam had buylded. And the LORde sayd: See, the people is one and have one tonge amonge them all. And thys have they begon to do, and wyll not leave of from all that they have purposed to do. Come on, let us descende and myngell theire tonge even there, that one understonde not what a nother sayeth. Thus the LORde skatered them from thence uppon all the erth. And they left of to buylde the cyte. Wherfore the name, of it is called Babell, because that the LORDE there confounded the tonge of all the world. And because that the LORde from thence, skatered them abrode uppon all the erth.

(2) GREAT BIBLE (1539) 1540

Al the whole erth was of one language and lyke speche. And it happened whan they wente furth from the east, they founde playne in the londe of Sinhar, and there they abode. And they sayd every one to his neyghboure: Come, let us prepare brycke, and burne them in the fyre. And they had brycke for stone, and slyme had they in steade of morter. And they sayde: Go to, let us buylde us citie and tower, whose toppe maye reach unto heaven: and let us make us name, lest haply we be scatred abrode in to the upper face of the whole erth. But the Lord came downe, to se the cytie and tower whych the chyldren of men buylded. And the Lorde sayde: Beholde, the people is one, and they have all one language, and thys they begynne to do, neyther wyll it be restrayned from them, whatsoever they have ymagined to do. Come on, let us go downe, and confounde theyr language, that every one perceave not hys neyghbours speche. And so the Lorde scatred them from that place into the upper face of all the erth. And they left of to buylde the cytie. And therfore is the name of it called Babel, because the Lorde dyd there confounde the language of ail the erth. And from thence dyd the Lorde scater them abrode upon the face of all the erth.

(3) GENEVA BIBLE (1560) 1562

Then the whole earth was of one language and one speache. And as they went frome the Easte, they founde a plaine in the lande of Shinar, and there they abode. And they sayd one to an other, Come let us make brycke, and burne it in the fire. So they had brycke for stone, and slyme had they in steade of morter. Also they said, Go to, let us builde us citie and tower, whose toppe (may reache) unto the heaven, that we may get us name, lest we be scatred upon the whole earth. But the Lord came downe, to se the citie and tower, whiche the sonnes of men buylded. And the Lord said, Beholde, the people (is) one, and they all have one language, and this they begynne to do, nether can they now be stopped from whatsoever they have imagined to do. Come on, let us go downe, and there confounde their language, that everie one perceive not an others speache. So the Lord scattred them frome thence uppon all the earth, and they left of to buylde the citie. Therefore the name of it was called Babel, because the LORDE did there confounde the language of all the earth: from thence then did the LORDE scater them upon all the earth.

(4) BISHOPS' BIBLE (1568) 1602

And all the whole earth was of one language, and like speach. And when they went forth from the East, they found plaine in the lande of Sinar, and there they abode. And one saide to another, Come, let us prepare bricke, and burne them in the fire. And they had bricke for stones, and slime had they in stead of morter. And they said, Go to, let us build us citie and tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us name, lest peradventure we be scattered abroad upon the whole earth. But the Lord came downe to see the city and tower, which the children of men builded. And the Lord saide, Beholde, the people is one, and they have all one language: and this they begin to do, neither is there any let to them from all those things which they have imagined to doe. Come on, let us go downe, and there confound their language, that every one perceive not his neighbours speach. And so the Lord scattered them from that place upon all the earth: and they left off to build that citie. And therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth: and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth.

(5) DOUAY 1609

And the earth was of one tongue, and al one speach. And when they removed from the east, they found a plaine in the land of Sennaar, and dwelt in it. And eech one said to his neighboure: Come, let Us make bricke, and bake them with fire. And they had bricke in steed of stone, and bitume in steed of morter: and they said: Come, let us make us citie and a towre, the toppe wherof may reach to heaven: and let us renowne our name before we be dispersed into al lands. And our Lord descended to see the citie and the towre, which the children of Adam builded, and he said: Behold, it is one people, and one tongue is to al: and they have begunne to doe this, neyther wil they leave of from their determinations, til they ac complish them indede. Come ye therfore, let us goe downe, and there confound their tongue, that none may heare is neighbours voice. And so our Lord dispersed them from that place into al lands, and they ceased to build the citie. And therfore the name therof was called Babel, because there the tongue of the whole earth was confounded: and from thence our Lord dispersed them upon the face of al countries.

(6) KJ (1611) 1873

And the whole earth was of one language, and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found plain in the land of Shinar; and they dwelt there. And they said one to an other, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter. And they said, Go to, let us build us city and tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded. And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there con found their language, that they may not understand one another's speech. So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.

(7) (RV 1881) ASV 1901

And the whole earth was of one language, and of one speech. And it came to pass, as they journeyed east, that they found plain in the land of Shinar; and they dwelt there. And they said one to another, Come, -let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Come, let us build us city, and tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name; lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And Jehovah came down to see the city and the tower, which the children of men builded. And Jehovah said, Behold, they are one people, and they have all one language; and this is what they begin to do: and now nothing will be withholden from them, which they purpose to do. Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So Jehovah scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off building the city. Therefore was the name of it called Babel; because Jehovah did there confound the language of all the earth: and from thence did Jehovah scatter them abroad upon the face of all the earth.

(8) RSV (1952) 1960

Now the whole earth had one language and few words. And as men migrated from the east, they found plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, "Come, let us make bricks, and burn them thoroughly." And they had brick for stone, and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves city, and tower with its top in the heavens, and let us make name for ourselves, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth." And the LORD came down to see the city and the tower, which the sons of men had built. And the LORD said, "Behold, they are one people, and they have all one language; and this is only the beginning of what they will do; and nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech." So the LORD scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore its name was called Babel, because there the LORD confused the language of all the earth; and from there the LORD scattered them abroad over the face of all the earth.

バベルの塔 (tower_of_babel) に関しては,「#2946. 聖書にみる言語の創成と拡散」 ([2017-05-21-1]),「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1]) も参照.

・ Weigle, Luther A. ed. The Genesis Octapla: Eight English Versions of Genesis in the Tyndale-King James Tradition. New York: Thomas Nelson & Sons, 1952.

2017-05-21 Sun

■ #2946. 聖書にみる言語の創成と拡散 [bible][origin_of_language][language_myth][tower_of_babel][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

ユダヤ・キリスト教の聖書の伝統によれば,言語の創成と拡散にまつわる神話は,それぞれアダムとバベルの塔の逸話に集約される.これは,歴史的に語られてきた言語起源説のなかでも群を抜いて広く知られ,古く,長きにわたって信じられてきた言説だろう.その概要を,Mufwene (15--16) によるダイジェスト版で示そう.

Speculations about the origins of language and linguistic diversity date from far back in the history of mankind. Among the most cited cases is the book of Genesis, in the Judeo-Christian Bible. After God created Adam, He reportedly gave him authority to name every being that was in the Garden of Eden. Putatively, God and Adam spoke some language, the original language, which some scholars have claimed to be Hebrew, the original language of Bible. Adam named every entity God wanted him to know; and his wife and descendants accordingly learned the names he had invented.

Although the story suggests the origin of naming conventions, it says nothing about whether Adam named only entities or also actions and states. In any case, it suggests that it was necessary for Adam's wife and descendants to learn the same vocabulary to facilitate successful communication.

Up to the eighteenth century, reflecting the impact of Christianity, pre-modern Western philosophers and philologists typically maintained that language was given to mankind, or that humans were endowed with language upon their creation. Assuming that Eve, who was reportedly created from Adam's rib, was equally endowed with (a capacity for) language, the rest was a simple history of learning the original vocabulary or language. Changes needed historical accounts, grounded in natural disasters, in population dispersals, and in learning with modification . . . .

The book of Genesis also deals with the origin of linguistic diversity, in the myth of the Tower of Babel (11: 5--8), in which the multitude of languages is treated as a form of punishment from God. According to the myth, the human population had already increased substantially, generations after the Great Deluge in the Noah's Ark story. To avoid being scattered around the world, they built a city with a tower tall enough to reach the heavens, the dwelling of God. The tower apparently violated the population structure set up at the creation of Adam and Eve. God brought them down (according to some versions, He also destroyed the tower), dispersed them around the world, and confounded them by making them speak in mutually unintelligible ways. Putatively, this is how linguistic diversity began. The story suggests that sharing the same language fosters collaboration, contrary to some of the modern Darwinian thinking that joint attention and cooperation, rather than competition, facilitated the emergence of language . . . .

最後の部分の批評がおもしろい.バベルの塔の神話では「言語を共有していると協働しやすくなる」ことが示唆されるが,近代の言語起源論ではむしろ「協働こそが言語の発現を容易にした」と説かれる.この辺りの議論は,言語と社会の相関関係や因果関係の問題とも密接に関係し,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) へも接続するだろう.バベルの塔から言語相対論へとつながる道筋があるとは思っても見なかったので,驚きの発見だった.

バベルの塔については,最近,「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1]) と「#2938. 「バベルの塔」の言語観」 ([2017-05-13-1]) で話題にしたので,そちらも参照されたい.

・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013.

2017-05-13 Sat

■ #2938. 「バベルの塔」の言語観 [bible][tower_of_babel][origin_of_language][language_myth][linguistic_ideology]

「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1]) で,バベルの塔に言及した.それとの関係で,言語学という視点からバベルの塔の逸話について調べてみようかと手持ちの書籍をひっくり返してみたのだが,案外出てこない.最近の言語学書には,バベルの塔の出番はないらしい.これはどういうことだろうか.

現在,言語学の言説において,特に言語の起源の議論において「バベルの塔」の説を持ち出す学者はさすがにいない.したがって,議論に付されることがない,ということは分かる.セム系一神教に密着した逸話であり一般性がないという点でも,科学としての言語学において出る幕がないのだろう.しかし,西洋で書かれる言語学史の文脈などでは,言及くらいあってもよさそうなものだが,あまり出てこない.

しかし,(歴史)社会言語学の立場からは,そして間接的ではあるが英語史の関心からしても,「バベルの塔」は著しく大きな意義をもっている.現在広く共有されている言語観(近現代の言語学の言語観でもある)は,近代国家を後ろ盾として成立しているものであり,それを批判的に眺めることなしに,言語について論じることは本来できないはずである.では,近代国家とは何かといえば,近代ヨーロッパの作り出した特異な社会装置であり,その陰には常に国語と呼ばれる虚構があった.バベルによって散り散りになった人間の諸言語は,近代初期に,国家によってお墨付きを与えられた国語としてそれぞれ自立の道を歩み始め,近代期を通じて互いに覇権を競い合う時代へ突入したのである.そして,数世紀の競合により各国家に言語的安定がある程度もたらされ,英語などは国際的にも成功し,リンガ・フランカとして台頭してきた.こうした各国語の自立と発展のために,バベルの神話の言語観が部分的に利用されることもあった点に注意すべきである.

現代の特に欧米主導の言語学が「バベルの塔」に言及しないという現状は,それが言語,国家,パワーという,言語のすぐれて社会的な側面に対して無関心であるか,あるいは意図的に避けている,という可能性を示唆するものではないか.

今後「バベルの塔」の言語観に関する問題を考えていくに当たって,まずは McArthur (101) の言語学事典を引いてみた.

BABEL [14c: from Hebrew bābel Babylon, Assyrian bāb-ilu gate of God or bāb-ili gate of the gods. Pronounced 'bayble']. (1) Also Tower of Babel. The Biblical tower whose builders intended it to reach heaven. According to the Book of Genesis, all people once spoke the same language, but to prevent the completion of the tower God confounded their tongues. (2) A scene of confusion; a confused gathering; a turbulent medley of sounds, especially arising from the use of many language. Babelize and Babelization are sometimes used disparagingly of the growth of multiethnic, multicultural, and multilingual societies.

英語史関係としては,渡部 (6--7) 『英語の歴史』に言及があった.さすがである.

「バベルの塔」伝承 ヨーロッパ人は,元来旧約聖書の創世記(11章)にあるバベルの塔 (the Tower of Babel) に関する記事を文字通りに信じていた.その話の大要は次の通りである.バベルとはバビロン (Babylon) のことであるが,ここにノアの大洪水の後に,人々が天までとどく高い塔を建てようとした.神はその人間の傲慢さを憎んで人々の言語を混乱せしめた.そのために協同で塔を作るということは不可能になり,お互に言葉の通ずる者同士が群になって,方方へ散っていた.これがいろいろな言語の起源である.

この話が文字通りに信じられている間は,ヨーロッパ人にとって,さまざまな言語が地球上にあったとしても,少しも不思議なことではなかった.むしろそれぞれの民族の言語は違うのが当然という考え方であった.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2017-05-04 Thu

■ #2929. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を7ヴァージョンで読み比べ [bible][popular_passage][hel_education][oe_text][basic_english][popular_passage]

昨日の記事「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1]) で「バベルの塔」の古英語版を読んだが,「#1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2014-06-10-1]) にならって中英語以降のテキストも含めた7ヴァージョンを並べてみた.(1), (2), (3), (4), (7) の5つは寺澤先生の著書の第8章より,(5), (6) は聖書サイトより持ってきた現代英語版である.

(1) 1000年頃の古英語訳 Old English Heptateuch より.

Wæs þā ān gereord on eorþan, and heora ealre ān sprǣc. Hī fērdon fram ēastdēle oð þæt hī cōmon tō ānum felde on þām lande Sennar, and þēr wunedon. Ðā cwǣdon hī him betwȳnan, “Vton wyrcean ūs tigelan and ǣlan hī on fȳre.” Witodlīce hī hæfdon tigelan for stān and tyrwan for weall-līm. And cwǣdon, “Cumað and utan wircan ūs āne burh and ǣnne stȳpel swā hēahne ðæt his rōf ātille þā heofonan, and uton mǣrsian ūrne namon, ǣr þan wē bēon tōdǣlede tō eallum landum.” God þā nyþer āstāh, þæt hē gesēga þā burh and þone stȳpel þe Adames sunus getimbroden. God cwæð þā, “Efne þis his ān folc and gereord him ealum, and hī ongunnon þis tō wircenne; ne hī ne geswīcað heora geþōhta, ǣr þan þe hī mid weorce hī gefyllan. Cumað nū eornostlīce and uton niþer āstīgan and heora gereord þēr tōwendon, þæt heora nān ne tōcnāwe his nēxtan stemne.” And God þā hī tōdǣlde swā of þǣre stōwe tō eallum landum, and hī geswicon tō wyrcenne þā buruh. And for þī wæs sēo burh gehāten Babel, for þan þe ðǣr wæs tōdǣled þæt gereord ealre eorþan. God þā hī sende þanon ofer brādnesse ealra eorðan.

(2) 1388--95年の Wycliffite Bible (Later Version) より.

Forsothe the lond was of o langage, and of the same speche. And whanne thei ȝeden forth fro the eest, they fonden a feeld in the lond of Sennaar, and dwelliden ther ynne. And oon seide to his neiȝbore, "Come ȝe, and make we tiel stonys, and bake we tho with fier," and thei hadden tiel for stonus, and pitche for morter; and seiden, "Come ȝe, and make we to vs a citee and tour, whos hiȝnesse stretche `til to heuene; and make we solempne oure name bifor that we be departid in to alle londis." Forsothe the Lord cam down to se the citee and tour, which the sones of Adam bildiden. And he seide, "Lo! the puple is oon, and o langage is to alle, and thei han bigunne to make this, nethir thei schulen ceesse of her thouȝtis, til thei fillen tho in werk; therfor come ȝe, go we doun, and scheende we there the tunge of hem, that ech man here not the voys of his neiȝbore." And so the Lord departide hem fro that place in to alle londis; and thei cessiden to bielde a cytee. And therfor the name therof was clepid Babel, for the langage of al erthe was confoundide there; and fro thennus the Lord scaterede hem on the face of alle cuntrees.

(3) 1611年の The Authorised Version (The King James Version)より.

And the whole earth was of one language, and of one speach. And it came to passe as they iourneyed from the East, that they found a plaine in the land of Shinar, and they dwelt there. And they sayd one to another; Goe to, let vs make bricke, and burne them thorowly. And they had bricke for stone, and slime had they for morter. And they said; Goe to, let vs build vs a city and a tower, whose top may reach vnto heauen, and let vs make vs a name, lest we be scattered abroad vpon the face of the whole earth. And the LORD came downe to see the city and the tower, which the children of men builded. And the LORD said; Behold, the people is one, and they have all one language: and this they begin to doe: and now nothing will be restrained from them, which they haue imagined to doe. Goed to, let vs go downe, and there cōfound their language, that they may not vnderstand one anothers speech. So the LORD scattered them abroad from thence, vpon the face of all the earth: and they left off to build the Citie. Therefore is the name of it called Babel, because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad vpon the face of all the earth.

(4) 1989年の The New Revised Standard Version より.

Now the whole earth had one language and the same words. And as they migrated from the east, they came upon a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, "Come, let us make bricks, and burn them thoroughly." And they had brick for stone, and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city, and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves; otherwise we shall be scattered abroad upon the face of the whole earth." The Lord came down to see the city and the tower, which mortals had built. And the Lord said, "Look, they are one people, and they have all one language; and this is only the beginning of what they will do; nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down, and confuse their language there, so that they will not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore it was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth; and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth.

(5) 基礎語彙のみを用いた Basic English(The Holy Bible --- Bible in Basic English) より.

And all the earth had one language and one tongue. And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place. And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth. And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth. And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building. And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another. So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.

(6) 平易な米口語訳 Good News Translation (BibleGateway.com) より.

At first, the people of the whole world had only one language and used the same words. As they wandered about in the East, they came to a plain in Babylonia and settled there. They said to one another, "Come on! Let's make bricks and bake them hard." So they had bricks to build with and tar to hold them together. They said, "Now let's build a city with a tower that reaches the sky, so that we can make a name for ourselves and not be scattered all over the earth." Then the Lord came down to see the city and the tower which they had built, and he said, "Now then, these are all one people and they speak one language; this is just the beginning of what they are going to do. Soon they will be able to do anything they want! Let us go down and mix up their language so that they will not understand each other." So the Lord scattered them all over the earth, and they stopped building the city. The city was called Babylon, because there the Lord mixed up the language of all the people, and from there he scattered them all over the earth.

(7) 新共同訳より.

世界中は同じ言葉を使って,同じように話していた.東の方から移動してきた人々は,シンアルの地に平野を見つけ,そこに住み着いた.彼らは,「れんがを作り,それをよく焼こう」と話し合った.石の代わりにれんがを,しっくいの代わりにアスファルトを用いた.彼らは,「さあ,天まで届く塔のある町を建て,有名になろう.そして,全地に散らされることのないようにしよう」と言った.主は降って来て,人の子らが建てた,塔のあるこの町を見て,言われた.「彼らは一つの民で,皆一つの言葉を話しているから,このようなことをし始めたのだ.これでは,彼らが何を企てても,妨げることはできない.我々は降って行って,直ちに彼らの言葉を混乱させ,互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう.」主は彼らをそこから全地に散らされたので,彼らはこの町の建設をやめた.こういうわけで,この町の名はバベルと呼ばれた.主がそこで全地の言葉を混乱(バラル)させ,また,主がそこから彼らを全地に散らされたからである.

・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

2017-05-03 Wed

■ #2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む [oe_text][bible][tower_of_babel][origin_of_language][hel_education][popular_passage]

東京都美術館でブリューゲル「バベルの塔」展が開かれている.24年ぶりの来日だそうで,たいへん盛り上がっている.

「バベルの塔」 (The Tower of Babel) の話は「創世記」11:1--9 に記されている.この世に様々な言語が存在することを「聖書なりに」説明づけた箇所とされ,言語起源論においてもしばしば引き合いに出される,極めて著名なくだりである.

今回は,「バベルの塔」の古英語の文章を,寺澤盾先生の『聖書でたどる英語の歴史』第8章から,Old English Heptateuch 版によって示そう.

Wæs þā ān gereord on eorþan, and heora ealre ān sprǣc. Hī fērdon fram ēastdēle oð þæt hī cōmon tō ānum felde on þām lande Sennar, and þēr wunedon. Ðā cwǣdon hī him betwȳnan, “Vton wyrcean ūs tigelan and ǣlan hī on fȳre.” Witodlīce hī hæfdon tigelan for stān and tyrwan for weall-līm. And cwǣdon, “Cumað and utan wircan ūs āne burh and ǣnne stȳpel swā hēahne ðæt his rōf ātille þā heofonan, and uton mǣrsian ūrne namon, ǣr þan wē bēon tōdǣlede tō eallum landum.” God þā nyþer āstāh, þæt hē gesēga þā burh and þone stȳpel þe Adames sunus getimbroden. God cwæð þā, “Efne þis his ān folc and gereord him ealum, and hī ongunnon þis tō wircenne; ne hī ne geswīcað heora geþōhta, ǣr þan þe hī mid weorce hī gefyllan. Cumað nū eornostlīce and uton niþer āstīgan and heora gereord þēr tōwendon, þæt heora nān ne tōcnāwe his nēxtan stemne.” And God þā hī tōdǣlde swā of þǣre stōwe tō eallum landum, and hī geswicon tō wyrcenne þā buruh. And for þī wæs sēo burh gehāten Babel, for þan þe ðǣr wæs tōdǣled þæt gereord ealre eorþan. God þā hī sende þanon ofer brādnesse ealra eorðan.

・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

2017-04-13 Thu

■ #2908. キリスト教主要9教派の名称の由来 [etymology][christianity][bible]

英語(史)や英文学(史)を学んでいると,キリスト教に関する様々な知識が必要である.キリスト教の歴史にせよ現状にせよ,きわめて込み入っているので,学ぶのもなかなか大変だ.

八木谷(著)によるキリスト教の入門書を読んでいたら,その補遺 (52) に,主要9教派の起源や名称の由来その他が掲載された便利な一覧表があったので,ここにメモとして残しておきたい.同じ補遺には,キリスト教の教派の系譜なども分かりやすく図示されており,有用.*

| 教派 | 英語名 | 起源 | 名称の由来 | 拠り所 |

|---|---|---|---|---|

| 東方正教会 | Eastern Orthodox Church (Orthodox Churches) | イエスの使徒たちによって各地に創設.1054年,西方教会と分裂 | ギリシャ語の Orthodox は,「正しく(オルソス)」「神を賛美する(ドクサ)」ことを追求する態度に由来.5世紀ころに現れた「異端」の教会に対し,「正統」派とする立場.「東方」は「西方」のローマに対応 | 聖伝と聖書.ニケヤ第1公会議 (325) からニケヤ第2公会議 (787) までの七回の公会議の信条 |

| ローマ・カトリック教会 | Roman Catholic Church | イエスとの使徒ペトロを初代教皇(ローマ司教)とする.1054年,東方教会と分裂 | カトリック (Catholic) とはギリシャ語の Katholikos に由来する形容詞で,普遍的,公同の,万人のためという意味.その普遍性の中心をローマの司教座(ローマの司教がすなわちローマ教皇)におくことから,ローマ・カトリックと呼ばれる. | 聖書と聖伝.公会議の信条.教皇が発する教義 |

| ルター派(ルーテル教会) | Lutheran Churches | ローマ・カトリックの修道司祭だったマルティン・ルターによる宗教改革(ドイツ,1517年以降) | ドイツの宗教改革者マルティン・ルター (Martin Luther) の名前に由来 | 聖書のみ |

| 聖公会(イングランド国教会) | Anglican/Episcopal Churches | イングランド国王ヘンリー八世が政治的動機でローマ・カトリック教会から分離した,国家レベルの宗教改革(イングランド,1534年) | イングランドの国教会 Church of England を母教会とする一連の教会を,Anglican Church (アングリカン=アングル族,すなわちイングランド系の教会)という.日本語の「聖公会」は,使徒信経及びニケヤ信経の一節 "holy catholic church" (聖なる公同の教会)に由来 | 聖書のみ |

| 改革派/長老派 | Reformed/Presbyterian Churches | 進学者ツヴィングリ,カルヴァンらによる宗教改革(スイス,16世紀後半) | 大陸系のカルヴァン主義の教会を指す「改革派」は,「神の言によって改革された」教会の意.英国系の教会に使われる「長老派」は,教会政治において,主教ではなく,教会員のなかから「長老」(ギリシャ語の Presbyteros)を選んで代用とする制度に由来 | 聖書のみ |

| 会衆派(組合派) | Congregational Churches | イングランド国教会からの分離派(イングランド,16世紀後半) | 教会員(会衆)全体の合意にもとづく教会政治に由来.日本では「組合派」ともいい,「組合」の名前が一時教団名として使われた | 聖書のみ |

| バプテスト | Baptist Churches | 宗教改革期のスイスやドイツのアナバプテスト,およびイングランド国教会からの分離派(オランダ,イングランド,17世紀前半) | 聖書に示された洗礼,すなわちバプテスマは,自覚的な信従者のみが,全身を浸す浸礼で行うべきだとし,幼児洗礼を否定した教義に由来.幼児洗礼を認める者から,アナバプテスト(再洗礼者)あるいはバプテストと呼ばれた | 聖書のみ |

| メソジスト | Methodist Churches | イングランド国教会司祭ジョン・ウェスリーによる国教会内部の信仰覚醒運動(イングランド,18世紀半ば) | 教派の創設者ジョン・ウェスリーらに与えられた Methodist (メソッドを重んじる人/几帳面すぎる生活態度の人)というあだ名に由来.ウィースリー本人は,この名称を「聖書に言われている方法〔メソッド〕に従って生きる人」と定義した | 聖書のみ |

| ペンテコステ派 | Pentecostal Churches | 主としてメソジスト系の教会を背景に,北米大陸においては,カンザス州の聖書学校で始まった霊的覚醒運動(アメリカ,1900年ころ) | 新約聖書・使徒言行録第2章に描かれた復活祭後50日目の「五旬祭」,すなわち精霊降臨の日 (Pentecost) に由来.この日,使徒たちに降ったのと同じ精霊の働きを強調する立場を示す | 聖書のみ |

・ 八木谷 涼子 『知って役立つキリスト教大研究』 新潮社,2001年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-04-11 Tue

■ #2906. 古英語聖書より「種をまく人の寓話」 [oe][popular_passage][bible][literature][oe_text][hel_education][kochushoho]

「#2895. 古英語聖書より「岩の上に家を建てる」」 ([2017-03-31-1]) に引き続き,新約聖書を古英語訳で読んでみよう.今回は,同じくよく知られた Matthew 13: 3--8 の「種をまく人の寓話」を紹介する.市川・松浪 (84--86) より,現代英語訳も付して示す.

Sōþlīċe ūt ēode se sāwere his sǣd tō sāwenne. And þā þā hē sēow, sumu hīe fēollon wiþ weȝ, and fuglas cōmon and ǣton þā. Sōþlīċe sumu fēollon on stǣnihte, þǣr hit næfde miċle eorþan, and hrædlīċe ūp sprungon, for þǣm þe hīe næfdon þāre eorþen dēopan; sōþlīċe, ūp sprungenre sunnan, hīe ādrūgodon and forscruncon, for þǣm þe hīe næfdon wyrtruman. Sōþlīċe sumu fēollon on þornas, and þā þornas wēoxon, and forþrysmdon þā. Sumu sōþlīċe fēollon on gōde eorþan, and sealdon wæstm, sum hundfealdne, sum siextiȝfealdne, sum þrītiȝfealdne.

Truly the sower went out to sow his seeds. And while he was sowing, some of them fell along the way, and birds came and ate them. Truly some fell on stony ground where it had not much earth, and quickly sprang up, because they had not any deep earth; truly, the sun (being) risen up, they dried up and shrank up, because they had not roots. Truly some fell on thorns, and the thorns grew, and choked them. Some truly fell on good ground, and gave fruit, some hundredfold, some sixtyfold, (and) some thirtyfold.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩』 研究社,1986年.

2017-03-31 Fri

■ #2895. 古英語聖書より「岩の上に家を建てる」 [oe][popular_passage][bible][literature][oe_text][hel_education][voicy]

古英語訳の聖書は,古英語読解のための初級者向け教材として有用である.近代英語の欽定訳聖書 (The Authorized Version) や現代英語版はもちろん,日本語を含むありとあらゆる言語への訳も出されており,比較・参照できるからだ.

以下,新約聖書より Matthew 7: 24--27 の「岩の上に家を建てる」寓話について,古英語版テキストを MS Corpus Christi College Cambridge 140 より示そう (Mitchell 60) .合わせて,対応する近代英語テキストを欽定訳聖書より引用する.

Ǣlċ þāra þe ðās mīne word ġehȳrþ and þā wyrcþ byþ ġelīċ þǣm wīsan were se hys hūs ofer stān ġetimbrode.

Þā cōm þǣr reġen and myċel flōd and þǣr blēowon windas and āhruron on þæt hūs and hyt nā ne fēoll・ sōþlīċe hit wæs ofer stān ġetimbrod.

And ǣlċ þāra þe ġehȳrþ ðās mīne word and þā ne wyrcþ・ sē byþ ġelīċ þǣm dysigan menn þe ġetimbrode hys hūs ofer sand-ċeosel.

Þā rīnde hit and þǣr cōmon flōd and blēowon windas and āhruron on þæt hūs and þæt hūs fēoll・ and hys hryre wæs miċel

Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

聖書に関する古英語テキストについては,「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1]),「#1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2014-06-10-1]) も参照されたい.

(後記 2022/05/03(Tue):Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,この1節を古英語の発音で読み上げていますのでご参照ください.「古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」です.)

・ Mitchell, Bruce. An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Blackwell: Malden, MA, 1995.

2016-10-25 Tue

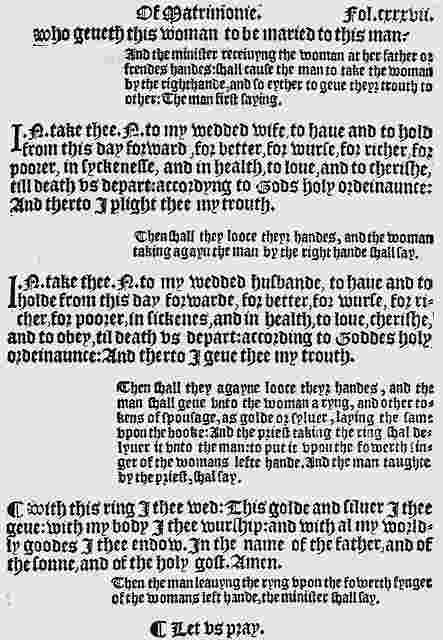

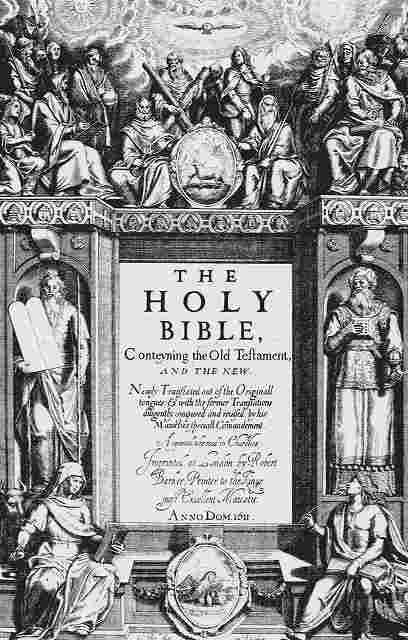

■ #2738. Book of Common Prayer (1549) と King James Bible (1611) の画像 [bible][book_of_common_prayer][popular_passage][hel_education][bl][history][literature][link][emode][printing]

表題の2つの書は,英語史上大きな影響力をもった,初期近代英語で書かれた文献である.いつぞやか大英図書館で購入した絵はがきを見つけたので,各々より1葉のイメージを与えておきたい(画像をクリックすると文字も読める拡大版).

|  |

| Book of Common Prayer (Of Matrimonie) | King James Bible (Title-page) |

Book of Common Prayer および King James Bible については,各々以下の記事やリンク先を参照.

・ 「#2597. Book of Common Prayer (1549)」 ([2016-06-06-1])

・ 「#745. 結婚の誓いと wedlock」 ([2011-05-12-1])

・ 「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1])

・ BL より Sacred Texts: King James Bible

・ The King James Bible - The History of English (4/10)

2016-10-03 Mon

■ #2716. 原始・古代の暗号のあけぼの [cryptology][history][hieroglyph][grammatology][bible][hebrew]

「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1]) で考察したように,文字の発明は,それ自体が暗号の誕生と密接に関係する出来事だが,秘匿することを主目的とした暗号コミュニケーションが本格的に発展するまでには,多少なりとも時間がかかったようである.今回は,『暗号解読事典』の pp. 2--6 を参照して,原始・古代の暗号のあけぼのを概略する.

暗号そのものではないが,文字の変形と秘匿性という特性をもった暗号の原型といえるものは,紀元前2000年ほど古代エジプト聖刻文字の使用にすでに見られる.例えば,王族を表わす文字には,権威と神秘性を付すために,そして俗人に容易に読めないように,変形が施された.しかし,このような文字の変形が軍事・外交的に体系的に使われた証拠はなく,これをもって本格的な暗号の登場とすることはできない.しかし,その走りではあったと思われる.

一方,紀元前1500年頃のメソポタミアには,明確に秘匿の意図が読み取れる真の暗号が用いられていたようだ.釉薬の製法が記された楔形文字の書字板において,正しい材料を表わす文字列が意図的に乱されているのだ.これは,人類最古の暗号の1つといってよい.

紀元前500年頃では,インドでも書法秘匿の証拠が見つかる.その手法もすでに多様化しており,換字式暗号から,文字反転,配置の攪乱に至るまで様々だ.これは,当時のインドで暗号コミュニケーションがある程度広く認知されていた状況を物語っている.人間の悦楽についての書『カーマ・スートラ』では,書法秘匿は女性が習得すべき技術の1つであると述べられている.

聖書にも,暗号の原型を垣間見ることができる.旧約聖書では,「アタシュ」と呼ばれるヘブライ語アルファベットに基づく換字式暗号の原初の事例がみられる.アタシュでは,最初の文字と最後の文字を入れ替え,次に2番目の文字と最後から2番目の文字を入れ替えるといったように,すべてのアルファベットを入れ替えるものである.これにより,『エレミヤ書』25章26節と51章41節で Babel が Sheshach と換字されている.しかし,ここには特別な秘匿の意図は感じられず,あくまで後の時代の本格的な暗号に連なることになる暗号の原型という程度のものだった.

古代ギリシアでは,ペルシアとの戦争に関わる軍事的な目的で,すでに単純ではあるが体系的な暗号技術が発達していた.紀元前5世紀,ギリシアの歴史家トゥキュイディデスは,スパルタ人がスキュタレーという暗号器具を発明したことに言及している.これは特定の大きさの棒で,そこに紙を巻き付けて棒の上から下へ文字を書いていった後で紙を解くと,無意味な文字列が並んでいるというものである.また,紀元前2世紀には暗号学者ポリュビオスが「ポリュビオスのチェッカー盤」と呼ばれる5×5のアルファベット表に基づく暗号技術を確立し,後の暗号発展の基礎となった.

ローマ帝国においては,「#2704. カエサル暗号」 ([2016-09-21-1]) で触れた換字式暗号が考案され,後に改良されながらも中世を通じて広く使われることになった.

このように,暗号史は世界史と連動して発達してきたのである.

・ フレッド・B・リクソン(著),松田 和也(訳) 『暗号解読事典』 創元社,2013年.

2016-06-06 Mon

■ #2597. Book of Common Prayer (1549) [bible][history][literature][book_of_common_prayer][idiom]

「祈祷書」(英国教会の礼拝の公認式文)として知られる The Book of Common Prayer の初版は,1549年に編纂された.宗教改革者にしてカンタベリー大主教の Thomas Crammer (1489--1556) を中心とする当時の主教たちが編纂し出版したものであり,その目的は,書き言葉においても話し言葉においても正式とみなされる英語の祈祷文を定めることだった.正式名称は The Booke of the Common Prayer and administracion of the Sacramentes, and other Rites and Ceremonies after the Use of the Churche of England である.

この祈祷書は,Queen Mary と Oliver Cromwell による弾圧の時代を除いて,現在まで連綿と用いられ続けている.現在一般に用いられているのは初版から約1世紀後,1661--62年に改訂されたものであるが,初版の大部分をよくとどめているという点で,完全に連続性がある.この祈祷書は5世紀近くもの繰り返し唱えられてきたために,人口に膾炙した文言も少なくない.特によくに知られているのは結婚式での文句だが,その他の常套句も多い.Crystal (36) より,以下にいくつか挙げてみよう.

[ 結婚式関係 ]

・ all my worldly goods

・ as long as ye both shall live

・ for better or worse

・ for richer for poorer

・ in sickness and in health

・ let no man put asunder

・ now speak, or else hereafter forever hold his peace

・ thereto I plight thee my troth

・ till death us do part

・ to have and to hold

・ to love and to cherish

・ wedded wife/husband

・ with this ring I thee wed

[ その他 ]

・ all perils and dangers of this night

・ ashes to ashes

・ battle, murder and sudden death

・ bounden duty

・ dust to dust

・ earth to earth

・ give peace in our time

・ good lord, deliver us

・ peace be to this house

・ read, mark, learn and inwardly digest

・ the sins of the fathers

・ the world, the flesh and the devil

祈祷書に関連して,「#745. 結婚の誓いと wedlock」 ([2011-05-12-1]),「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1]) も参照されたい.また,聖書からの常套句としては「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) を参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2016-03-04 Fri

■ #2503. 中英語文学 [me][literature][chaucer][norman_conquest][romance][reestablishment_of_english][wycliffe][bible][langland][sggk][pearl][lydgate]

中英語期の英語で書かれた文学について,主として Baugh and Cable の110節 "Middle English Literature" (149--51) に依拠し,英語史に関連する範囲内で大雑把に概括したい.

中英語が社会言語的にたどった運命と,中英語文学は密接にリンクしている.ノルマン征服により,フランス語を話す上流階級の文学的嗜好は,当然ながらフランス語で書かれた書物へ向かっており,英語で書かれたものにパトロンが付く可能性は皆無だった.しかし,英語で物する者がいたことは確かであり,彼らは別の目的で書くという行為を行なっていたのである.それは,英語しか解さない一般庶民にキリスト教を布教しようという情熱に駆られた宗教者たちだった.したがって,1150--1250年に相当する初期中英語期に英語で書かれたものは,ほぼすべてが宗教的・説諭的な文学である.Ancrene Riwle や Ormulum (c. 1200) のような聖書の福音書の解釈本や,古英語に由来する聖者伝や説教集の焼き直しが,この時代の英語文学だった.例外的に Layamon's Brut (c. 1200) や The Owl and the Nightingale (c. 1195) のような非宗教的な文学も出たが,例外と言ってよい.この時代は,原則として "Period of Religious Record" と呼べるだろう.

次の100年間は,フランス語に対して英語が徐々に復権の兆しを示し初め,英語がより広く文学として表わされるようになってきた.フランス語で書かれた文学が翻訳されるなどして,14世紀にかけて英語の文学は勢いを増してきた.具体的には,非宗教的なロマンス (romance) というジャンルが英語という媒体に乗せられるようになった.1250--1350年の英語文学の時代は,"Period of Religious and Secular Literature" と呼ぶことができるだろう.

14世紀の後半までには,イングランドにおいて英語はほぼ完全な復活 (reestablishment_of_english) を果たし,この時期は中世英語文学史における華を体現することになる.Canterbury Tales や Troilus and Criseyde といった大著を残した Geoffrey Chaucer (1340--1400) を初めとして,社会的寓話 Piers Plowman (1362--87) を著わした William Langland,聖書翻訳で物議をかもした John Wycliffe (d. 1384),Sir Gawain and the Green Knight ほか3つの寓意的・宗教的な珠玉の詩を残した詩人が現われ,まさに "Period of Great Individual Writers" と言ってよいだろう.

15世紀は,Chaucer などの偉大な先人の影響下で,英語文学史上,影が薄い時期となっており,"Imitative Period",あるいは初期近代の Shakespeare までのつなぎの時期という意味で "Transition Period" などと呼ばれている.文学史的には相対的に過小評価されてきたきらいがあるが,Lydgate, Hoccleve, Skelton, Hawes などの傑物が現われている.スコットランドでも,Henryson, Dunbar, Gawin Douglas, Lindsay などが著しい活躍をなした.世紀末には Malory や Caxton が現われるが,この15世紀の語学や文学はもっと真剣に扱われてしかるべきである.この最後の時代の語学・文学的事情については,「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) および「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) も要参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-02-15 Mon

■ #2485. 文字と宗教 [writing][alphabet][religion][history][geolinguistics][geography][sociolinguistics][greek][christianity][bible]

言語・文字と宗教の関係については,本ブログの様々な箇所で触れてきた (例えば「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]),「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#1455. gematria」 ([2013-04-21-1]),「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]),「#1546. 言語の分布と宗教の分布」 ([2013-07-21-1]),「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]),「#1869. 日本語における仏教語彙」 ([2014-06-09-1]),「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]),「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) などを参照) .

宗教にとって,文字には大きく2つの役割があるのではないか.1つは,聖典を固定化し,その威信を保持する役割,もう1つは,宗教を周辺の集団へ伝道する媒介としての役割である.前者が本質的に文字の保守性を強化する方向に働くのに対して,後者においては文字は必要に応じて変容することもある.実際,イスラム教では,イスラム地域でのアラビア文字の威信が高く保たれていることから,文字の前者の役割が優勢である.しかし,キリスト教では,むしろ伝道する先々で,新たな文字体系が生み出されるという歴史が繰り返されてきており,文字の後者の役割が強い.この対比を指摘したのは,「文字と宗教」 (103--27) と題する文章を著わした文字学者の矢島である.関連する部分を3箇所抜き出そう.

人間が文字を発明した直接の動機は――少なくともオリエントにおいては――経済活動と関係のある「記録」のためであったように思われるが,宗教との結び付きもかなり大きな部分を占めているような気がする.オリエントでは上記の「記録」の多くは神殿で神官が管理するものであったし,中国の初期の文字(甲骨文字類)は神命を占うという,広義の宗教活動と切り離せなかったからである.(p. 105)

キリスト教の思想は民族のわくを越えたものであり,その教えは広く述べ伝えられるべきものであった.その中心的文書である『新約聖書』(ヘー・カイネー・ディアテーケー)さえ,イエス・キリストが話したと思われる西アラム語ではなくて,より国際性の強い平易なギリシア語(コイネー)で記された.しかしキリスト教徒は必ずしもギリシア語聖書を読むことを強制されることはない.キリスト教の普及に熱心な伝道者たちが,次々と聖書(この場合『新約聖書』であるが今日では外典とか偽典と呼ばれる文書を含むこともある)を翻訳してくれているからである.その熱心さは,文字がないところに文字を創り出すほどであり,こうして現われ出た文字の代表的なものとしてはコプト文字,ゴート文字,スラヴ文字,そしてカフカスのアルメニア文字,グルジア文字がある. (pp. 110--11)

『コーラン』はイスラム教徒にとってアッラーの言葉そのものであるが,これがアラビア語で表わされたことから,アラビア語はいわば神聖な言語と考えられ,イスラム教徒にはアラビア語の学習が課せられることになった.こうしてイスラム教徒アラビア語は切っても切れないつながりをもつことになり,さらにはアラビア文字の伝播と普及が始まった.キリスト教が『聖書』の翻訳を積極的に行ない,各地の民族語に訳すためには文字の創造をも行なったのに対して,イスラム教は『コーラン』の翻訳を禁じ(イスラム圏では近年に至るまで公けには翻訳ができなかったが,今はトルコ語訳をはじめいくつか現われている),アラビア語による『コーラン』の学習を各地のマドラサ(モスク付属のコーラン学校)で行なって来た.そのために,アラビア語圏の周辺ではアラビア文字が用いられることになった.今日のイラン(ペルシア語),アフガニスタン(パシュトゥ語など),パキスタン(ウルドゥー語など)などのほか,かつてのトルコやトルキスタン(オスマン・トルコ語など),東部アフリカ(スワヒリゴなど),インドネシア(旧インドネシア語,マライ語など)がそれである. (pp. 124--25)

このように,文字の相反する2つの性質という観点からは,キリスト教とイスラム教の対比は著しくみえる.一見すると,キリスト教は開放的,イスラム教は閉鎖的という対立的な図式が描けそうである.しかし,わかりやすい対比であるだけに,注意しなければならない点もある.西洋史を参照すれば,キリスト教でも聖書翻訳にまつわる血なまぐさい歴史は多く記録されてきたし,イスラム教でも少なからぬ地域でアラビア語離れは実際に生じてきた.

言語と同様に,文字には保守性と革新性が本質的に備わっている.使い手が文字のいずれの性質を,いかなる目的で利用するかに応じて,文字の役割も変異する,ということではないだろうか.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-01-19 Tue

■ #2458. 施光恒(著)『英語化は愚民化』と土着語化のすゝめ [review][linguistic_imperialism][hel][japanese][language_planning][language_myth][hel_education][elt][bible]

「#2306. 永井忠孝(著)『英語の害毒』と英語帝国主義批判」 ([2015-08-20-1]) で紹介した書籍の出版とおよそ同時期に,施光恒(著)『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』という,もう1つの英語帝国主義批判の書が公刊されていた.ただし,力点は,英語帝国主義批判そのものというよりも日本の英語化への警鐘に置かれている.この分野の書籍の例に漏れず挑発的なタイトルだが,著者が言語学や教育学の畑ではなく政治学者であるという点で,私にとって,得られた知見と洞察が多かった.

現代日本のグローバル化と英語化の時勢は,近代史がたどってきた流れに逆行しており,むしろ中世化というに等しい,と著者は主張する.西洋近代は,それまで域内の世界語であったラテン語が占有していた宗教的・学問的な特権を突き崩し,英語,イタリア語,スペイン語,フランス語,ドイツ語など土着語の地位を高めることによって,人々の間に分け隔てなく知識を行き渡らせることを可能にした.人々は母語を通じて豊かな情報に接することができるようになり,結果として階級間の格差が小さくなった.これが,近代化の原動力だという.具体的には,聖書の各土着語への翻訳の効果が大きかった.

もし現代世界で進行している英語化がやがて完了し,かつてのラテン語のような特権を享受するようになれば,英語を理解しない非英語母語話者は情報へのアクセスの機会を奪われ,社会のあらゆる側面で不利益を被るだろう.つまり,多くの人々が中世の下級民のような地位,つまり「愚民」の地位へと落ちていくだろう,という.確かに,日本人にとって,日本語という母語・土着語を通じて情報にアクセスするのが,物事の理解・吸収のためには最も効率がよいはずであり,その媒体が英語に取って代わられてしまえば,能率は格段に落ちるはずだ.

著者は,今目指すべきは英語化ではなく,むしろ土着語化であるという逆転の発想を押し出している.では,世界中で英語やその他の言語により発信される価値ある情報は,どのように消化することができるだろうか.その最良の方法は,土着語への翻訳であるという.明治日本の知識人が,驚くべき語学力を駆使して,多くの価値ある西洋語彙を漢語へ翻訳し,日本語に浸透させることに成功したように,現代日本人も,絶え間ない努力によって,英語を始めとする外国語と母語たる日本語とのすりあわせに腐心すべきである,と (see 「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1])) .

英語が無条件に善いものであるという神話や英語化を前提とする政策の数々が,日本中に蔓延している.この盲目的で一方的な英語観の是正には,英語史を学ぶのが早いだろうと考えている.施 (215) の次の主張も傾聴に値する.

英語の隆盛の一因は,さかのぼれば,イギリス,そしてアメリカの植民地支配の歴史にある.また,第二次世界大戦後,イギリスやアメリカが,植民地を手放す際,旧植民地における実質的な政治力やビジネス上の有利さを残すため,国家戦略の一端として英語の覇権的地位を保ち,推進するよう努めてきた「成果」でもある.

『英語化は愚民化』よりキーワードを拾ったので,次に示しておこう.英語教育改革,英語公用語化論,オール・イングリッシュ,グローバル化史観,啓蒙主義,新自由主義(開放経済,規制緩和,小さな政府),TPP,ボーダレス化,リベラル・ナショナリズム,歴史法則主義.

・ 施 光恒 『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』 集英社〈集英社新書〉,2015年.

2015-10-16 Fri

■ #2363. hapax legomenon [hapax_legomenon][terminology][lexicology][lexicography][word_formation][productivity][bible][zipfs_law][frequency][corpus][shakespeare][chaucer]

昨日の記事「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1]) でギリシア語の haplo- (one, single) に触れたが,この語根に関連してもう1つ文献学や辞書学の用語としてしばしば出会う hapax (legomenon) を取り上げよう.ある資料のなかで(タイプ数えではなくトークン数えで)1度しか用いられていない語(句)を指す.ギリシア語の hapax (once) + legomenon (something said) からなる複合語だ.複数形は hapax legomena という.

"nonce word" を hapax legomenon と同義としている辞書もあるが,前者は「臨時語」と訳され「その時限りに用いる語」を指す.nonce-word は新語の臨時的な生産性を念頭に用いられることが多いのに対し,hapax legomenon は文献に現われる回数が1度であることに焦点が当てられているという違いが感じられる.nonce (その場限りの)という語の語源については,「#1306. for the nonce」 ([2012-11-23-1]) を参照.

hapax legomenon は,聖書の注釈との関連で,しばしば言及されてきた歴史がある.OED によると英語における初例は1692年のことで,"J. Dunton Young-students-libr. 242/1 There are many words but once used in Scripture, especially in such a sence, and are called the Apax legomena." とある.

文献学や語源学において,hapax legomenon はしばしば問題となる.その語の語源はおろか,意味すら不明であることが少なくない.語彙論や辞書学では,それを一人前の「語」として認めてよいのか,何かの間違いではないか,辞書に掲載すべきか否か,という頭の痛い問題がある (see 「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1])) .一方で,語形成やその生産性という観点からは,hapax legomenon は重要な考察対象となる.というのは,1度だけ臨時的に出現するためには,話者の生産的な語形成機構が前提とされなければならないからである (see 「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1])) .

だが,実際のところ halax legomenon は決して少なくない.このことは,ジップの法則に照らせば驚くべきことではないだろう (see 「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]), 「#1103. GSL による Zipf's law の検証」 ([2012-05-04-1])) .英語の例としては,Chaucer の用いたnortelrye (education) や Shakespeare の honorificabilitudinitatibus, また Dickens の sassigassity (audacity?) などが挙げられる.

2015-03-24 Tue

■ #2157. word pair の種類と効果 [binomial][french][loan_word][chaucer][ancrene_wisse][bible]

binomial (2項イディオム)と呼ばれる "A and B" などの型の表現について,binomial の記事で扱ってきた.binomials は,word pair, paired word, doublets, collocated words などとも呼ばれる."A and B" 型に限らず広く定義すると「接続詞により結合された,同一の統語位置を占める2語」(片見,p. 170)となる(以下では呼称を word pair に統一).英語史における word pair の研究は盛んだが,それはとりもなおさず古い英語では word pair が著しく豊かだったからである.特に近代英語期の始まりまでは,ごく普通に見られた.

word pair にもいろいろな型があるが,語源的にみれば本来語か(主としてフランス語からの)借用語かという組み合わせによって英英タイプ,(順不同で)英仏タイプ,仏仏タイプに分けられる.一方,word pair の効果にもいくつかの種類が区別される.「#820. 英仏同義語の並列」 ([2011-07-26-1]) でも述べたが,文体的・修辞的な狙いもあれば,馴染みのない片方の語の理解を促すために,馴染みの深いもう片方の語を添えるという狙いもある.あるいは,「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) でみたように,特に英仏タイプの法律用語において,あえていずれか一方を選択するという労をとらなかっただけということもあるかもしれない.また,いずれの場合にも,意味を強調するという働きはある程度は含まれているのではないか.

各要素の語源に注目した分類と効果に注目した分類が,いかなる関係にあるのかという問題は興味深いが,とりわけ英仏タイプに関して,フランス借用語の意味を理解させるために本来語を添えたとおぼしき例が多いことは想像に難くない.Jespersen (89--90) は,Ancrene Riwle からの例として次のような word pair を挙げている.

cherité þet is luve

in desperaunce, þet is in unhope & in unbileave forte beon iboruwen

Understondeð þet two manere temptaciuns---two kunne vondunges---beoð

pacience, þet is þolemodnesse

lecherie, þet is golnesse

ignoraunce, þet is unwisdom & unwitenesse

一方,Chaucer は英仏タイプを文体的・修辞的に,あるいは強調の目的で使用することが多かったとされる.Jespersen (90) はこのことを以下のように例証している.

In Chaucer we find similar double expressions, but they are now introduced for a totally different purpose; the reader is evidently supposed to be equally familiar with both, and the writer uses them to heighten or strengthen the effect of the style; for instance: He coude songes make and wel endyte (A 95) = Therto he coude endyte and make a thing (A 325) | faire and fetisly (A 124 and 273) | swinken with his handes and laboure (A 186) | Of studie took he most cure and most hede (A 303) | Poynaunt and sharp (A 352) | At sessiouns ther was he lord and sire (A 355).

谷を参照した片見 (174--75) によれば,Chaucer が散文中に用いた word pairs 全体のうち73%までが英仏タイプか仏仏タイプであるとされ,Chaucer が聴衆や読者に求めたフランス語の水準の高さが想像される.

使用した word pair の種類に関して Chaucer の対極に近いところにあるものとして,片見 (174--75) は,英英タイプの比率が相対的に高い欽定訳聖書や神秘主義散文を挙げている.これらのテキストでは,英英タイプが word pairs 全体の半数近く,あるいはそれ以上を占めているという.だが,その狙いは Chaucer と異ならず,文体的・修辞的なもののようである.というのは,英英タイプを多用することで,「荒削りではあるが力強い文体」(片見,p. 175)を作り出すことに貢献しているからだ.word pair の種類と効果を考える上では,個々の作家やテキストの特性を考慮に入れる必要があるということだろう.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ 片見 彰夫 「中世イングランド神秘主義者の散文における説得の技法」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.163--88頁.

・ 谷 明信 「Chaucer の散文作品におけるワードペア使用」『ことばの響き――英語フィロロジーと言語学』(今井 光規・西村 秀夫(編)),開文社,2008年.89--116頁.

2015-03-23 Mon

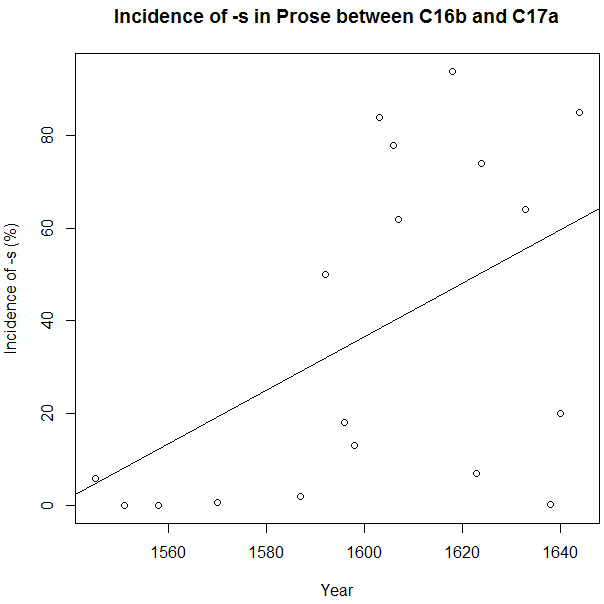

■ #2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][lexical_diffusion][schedule_of_language_change][speed_of_change][bible]

初期近代英語における動詞現在人称語尾 -th → -s の変化については,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) などで取り上げてきた.今回,この問題に関連して Bambas の論文を読んだ.現在の最新の研究成果を反映しているわけではないかもしれないが,要点が非常によくまとまっている.

英語史では,1600年辺りの状況として The Authorised Version で不自然にも3単現の -s が皆無であることがしばしば話題にされる.Bacon の The New Atlantis (1627) にも -s が見当たらないことが知られている.ここから,当時,文学的散文では -s は口語的にすぎるとして避けられるのが普通だったのではないかという推測が立つ.現に Jespersen (19) はそのような意見である.

Contemporary prose, at any rate in its higher forms, has generally -th'; the s-ending is not at all found in the A[uthorized] V[ersion], nor in Bacon A[tlantis] (though in Bacon E[ssays] there are some s'es). The conclusion with regard to Elizabethan usage as a whole seems to be that the form in s was a colloquialism and as such was allowed in poetry and especially in the drama. This s must, however, be considered a licence wherever it occurs in the higher literature of that period. (qtd in Bambas, p. 183)

しかし,Bambas (183) によれば,エリザベス朝の散文作家のテキストを広く調査してみると,実際には1590年代までには文学的散文においても -s は容認されており,忌避されている様子はない.その後も,個人によって程度の違いは大きいものの,-s が避けられたと考える理由はないという.Jespersen の見解は,-s の過小評価であると.

The fact seems to be that by the 1590's the -s-form was fully acceptable in literary prose usage, and the varying frequency of the occurrence of the new form was thereafter a matter of the individual writer's whim or habit rather than of deliberate selection.

さて,17世紀に入ると -th は -s に取って代わられて稀になっていったと言われる.Wyld (333--34) 曰く,

From the beginning of the seventeenth century the 3rd Singular Present nearly always ends in -s in all kinds of prose writing except in the stateliest and most lofty. Evidently the translators of the Authorized Version of the Bible regarded -s as belonging only to familiar speech, but the exclusive use of -eth here, and in every edition of the Prayer Book, may be partly due to the tradition set by the earlier biblical translations and the early editions of the Prayer Book respectively. Except in liturgical prose, then, -eth becomes more and more uncommon after the beginning of the seventeenth century; it is the survival of this and not the recurrence of -s which is henceforth noteworthy. (qtd in Bambas, p. 185)

だが,Bambas はこれにも異議を唱える.Wyld の見解は,-eth の過小評価であると.つまるところ Bambas は,1600年を挟んだ数十年の間,-s と -th は全般的には前者が後者を置換するという流れではあるが,両者並存の時代とみるのが適切であるという意見だ.この意見を支えるのは,Bambas 自身が行った16世紀半ばから17世紀半ばにかけての散文による調査結果である.Bambas (186) の表を再現しよう.

| Author | Title | Date | Incidence of -s |

|---|---|---|---|

| Ascham, Roger | Toxophilus | 1545 | 6% |

| Robynson, Ralph | More's Utopia | 1551 | 0% |

| Knox, John | The First Blast of the Trumpet | 1558 | 0% |

| Ascham, Roger | The Scholmaster | 1570 | 0.7% |

| Underdowne, Thomas | Heriodorus's Anaethiopean Historie | 1587 | 2% |

| Greene, Robert | Groats-Worth of Witte; Repentance of Robert Greene; Blacke Bookes Messenger | 1592 | 50% |

| Nashe, Thomas | Pierce Penilesse | 1592 | 50% |

| Spenser, Edmund | A Veue of the Present State of Ireland | 1596 | 18% |

| Meres, Francis | Poetric | 1598 | 13% |

| Dekker, Thomas | The Wonderfull Yeare 1603 | 1603 | 84% |

| Dekker, Thomas | The Seuen Deadlie Sinns of London | 1606 | 78% |

| Daniel, Samuel | The Defence of Ryme | 1607 | 62% |

| Daniel, Samuel | The Collection of the History of England | 1612--18 | 94% |

| Drummond of Hawlhornden, W. | A Cypress Grove | 1623 | 7% |

| Donne, John | Devotions | 1624 | 74% |

| Donne, John | Ivvenilia | 1633 | 64% |

| Fuller, Thomas | A Historie of the Holy Warre | 1638 | 0.4% |

| Jonson, Ben | The English Grammar | 1640 | 20% |

| Milton, John | Areopagitica | 1644 | 85% |

これをプロットすると,以下の通りになる.

この期間では年間0.5789%の率で上昇していることになる.相関係数は0.49である.全体としては右肩上がりに違いないが,個々のばらつきは相当にある.このことを過小評価も過大評価もすべきではない,というのが Bambas の結論だろう.

・ Bambas, Rudolph C. "Verb Forms in -s and -th in Early Modern English Prose". Journal of English and Germanic Philology 46 (1947): 183--87.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

・ Wyld, Henry Cecil. A History of Modern Colloquial English. 2nd ed. London: Fisher Unwin, 1921.

2015-03-08 Sun

■ #2141. 3単現の -th → -s の変化の概要 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][bible][shakespeare][schedule_of_language_change]

「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]) でみたように,17世紀中に3単現の屈折語尾が -th から -s へと置き換わっていった.今回は,その前の時代から進行していた置換の経緯を少し紹介しよう.

古英語後期より北部方言で行なわれていた3単現の -s を別にすれば,中英語の南部で -s が初めて現われたのは14世紀のロンドンのテキストにおいてである.しかし,当時はまだ稀だった.15世紀中に徐々に頻度を増したが,爆発的に増えたのは16--17世紀にかけてである.とりわけ口語を反映しているようなテキストにおいて,生起頻度が高まっていったようだ.-s は,およそ1600年までに標準となっていたと思われるが,16世紀のテキストには相当の揺れがみられるのも事実である.古い -th は母音を伴って -eth として音節を構成したが,-s は音節を構成しなかったため,両者は韻律上の目的で使い分けられた形跡がある (ex. that hateth thee and hates us all) .例えば,Shakespeare では散文ではほとんど -s が用いられているが,韻文では -th も生起する.とはいえ,両形の相対頻度は,韻律的要因や文体的要因以上に個人または作品の性格に依存することも多く,一概に論じることはできない.ただし,doth や hath など頻度の非常に高い語について,古形がしばらく優勢であり続け,-s 化が大幅に遅れたということは,全体的な特徴の1つとして銘記したい.

Lass (162--65) は,置換のスケジュールについて次のように要約している.

In the earlier sixteenth century {-s} was probably informal, and {-th} neutral and/or elevated; by the 1580s {-s} was most likely the spoken norm, with {-eth} a metrical variant.

宇賀治 (217--18) により作家や作品別に見てみると,The Authorised Version (1611) や Bacon の The New Atlantis (1627) には -s が見当たらないが,反対に Milton (1608--74) では doth と hath を別にすれば -th が見当たらない.Shakespeare では,Julius Caesar (1599) の分布に限ってみると,-s の生起比率が do と have ではそれぞれ 11.76%, 8.11% だが,それ以外の一般の動詞では 95.65% と圧倒している.

とりわけ16--17世紀の証拠に基づいた議論において注意すべきは,「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) で見たように,表記上 -th とあったとしても,それがすでに [s] と発音されていた可能性があるということである.

置換のスケジュールについては,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) も参照されたい.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

2014-11-09 Sun

■ #2022. 言語変化における個人の影響 [neolinguistics][geolinguistics][dialectology][idiolect][chaucer][shakespeare][bible][literature][neolinguistics][language_change][causation]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) の記事で,連日イタリア新言語学を取り上げてきた.新言語学では,言語変化における個人の役割が前面に押し出される.新言語学派は各種の方言形とその分布に強い関心をもった一派でもあるが,ときに村単位で異なる方言形が用いられるという方言量の豊かさに驚嘆し,方言細分化の論理的な帰結である個人語 (idiolect) への関心に行き着いたものと思われる.言語変化の源泉を個人の表現力のなかに見いだそうとしたのは,彼らにとって必然であった.

しかし,英語史のように個別言語の歴史を大きくとらえる立場からは,言語変化における話者個人の影響力はそれほど大きくないということがいわれる.例えば,「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]) や「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]) の記事でみたように,従来 Chaucer の英語史上の役割が過大評価されてきたきらいがあることが指摘されている.文学史上の役割と言語史上の役割は,確かに別個に考えるべきだろう.

それでも,「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) などの記事でみたように,ある特定の個人が,言語のある部門(ほとんどの場合は語彙)において限定的ながらも目に見える貢献をしたという事実は残る.多くの句や諺を残した Shakespeare をはじめ,文学史に残るような文人は英語に何らかの影響を残しているものである.

英語史の名著を書いた Bradley は,言語変化における個人の影響という点について,新言語学派的といえる態度をとっている.

It is a truth often overlooked, but not unimportant, that every addition to the resources of a language must in the first instance have been due to an act (though not necessarily a voluntary or conscious act) of some one person. A complete history of the Making of English would therefore include the names of the Makers, and would tell us what particular circumstances suggested the introduction of each new word or grammatical form, and of each new sense or construction of a word. (150)

Now there are two ways in which an author may contribute to the enrichment of the language in which he writes. He may do so directly by the introduction of new words or new applications of words, or indirectly by the effect of his popularity in giving to existing forms of expression a wider currency and a new value. (151)

Bradley は,このあと Wyclif, Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton などの名前を連ねて,具体例を挙げてゆく.

しかし,である.全体としてみれば,これらの個人の役割は限定的といわざるを得ないのではないかと,私は考えている.圧倒的に多くの場合,個人の役割はせいぜい上の引用でいうところの "indirectly" なものにとどまり,それとて英語という言語の歴史全体のなかで占める割合は大海の一滴にすぎない.ただし,特定の個人が一滴を占めるというのは実は驚くべきことであるから,その限りにおいてその個人の影響力を評価することは妥当だろう.言語変化における個人の影響は,マクロな視点からは過大評価しないように注意し,ミクロな視点からは過小評価しないように注意するというのが穏当な立場だろうか.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2014-08-31 Sun

■ #1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意 [honorific][title][address_term][politeness][euphemism][rhetoric][metonymy][personal_pronoun][bible][t/v_distinction]

標記の日本語表現と英語表現は,それぞれ天皇と国王を指示する呼称であり至高の敬意を表わす.いずれの表現にも politeness や euphemism の戦略が複数埋め込まれており,よくぞここまで工夫したと思わせる語句となっている.

「陛下」は元来宮殿に上る階段の下を指した.そこには取次の近臣がおり,その近臣を経由して,伝達事項が天皇の上聞に達することになっていた.本来は場所を表わす語句によりそこにいる取次を間接的に指示し,さらにその取次を指示することにより上にいる天皇を間接的に指示するのだから,2重の換喩 (metonymy) であり,ポライトネスを著しく意識した婉曲表現でもある.「敬して遠ざく」の極致だろう.また,「下」は反意語「上」を否応なしに想起させ,天皇の至上性を暗示する点で,緩叙法 (litotes) の効果をも併せもつ.表現としては中国で天子の敬称として用いていたものが日本にも伝わったものであり,古くは天皇にはむしろ類義語「殿下」の称号が付された.明治以降,皇室典範の規程により,天皇と三后には「陛下」,三后以外の皇族には「殿下」と使い分けが定められ,今に至っている.

英語の Your Majesty も,ポライトネス戦略の点からは「陛下」に負けていない.まず,「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]) でみたように,Your そのものが敬意を含んでいる (cf. t/v_distinction) .次に,Majesty はそれ自身の意味として至高の美徳を表わしている.加えて,その至高の美徳という抽象的な性質によって,具体的な王を間接的に指示している.ここには,換喩による間接性と婉曲性が感じられる.なお,抽象的な性質によって具体的な人や物を指す例は,She is our last hope., His latest novel is a complete failure., Our daughter is a great pride and joy to us. のような表現にも見ることができ,換喩として一般的なものである (cf. Stern 319--20) .

なお,Majesty のこの用法の初出は,OED によると,14世紀後半である.

a1387. J. Trevisa tr. R. Higden Polychron. (St. John's Cambr.) (1872) IV. 9 (MED), Whanne Alisaundre..wente toward his owne contray, þe messangers..of Affrica, of Spayne, and of Italy come in to Babilon to ȝilde hem to his lordschipe and mageste [L. ejus ditioni].

しかし,君主の敬称として定着したのは17世紀のことであり,それ以前には Henry III や Queen Elizabeth I が Your Grace や Your Highness と呼ばれるなど,諸形が交替した.James I に捧げられた The Authorised Version (The King James Version [KJV]) では,Your Highness と Your Majesty がともに用いられている.

「陛下」,Your Majesty,そして関連するいくつかの表現は,それぞれ異なるポライトネス・ストラテジーによってではあるが,最高度の敬意を表わすために作り出された感心するほど巧みな造語である.敬礼!

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow