2014-05-10 Sat

■ #1839. 言語の単純化とは何か [terminology][language_change][pidgin][creole][functionalism][functional_load][entropy][redundancy][simplification]

英語史は文法の単純化 (simplification) の歴史であると言われることがある.古英語から中英語にかけて複雑な屈折 (inflection) が摩耗し,文法性 (grammatical gender) が失われ,確かに言語が単純化したようにみえる.屈折の摩耗については,「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]) で2種類の過程を区別する観点を導入した.

単純化という用語は,ピジン化やクレオール化を論じる文脈でも頻出する.ある言語がピジンやクレオールへ推移していく際に典型的に観察される文法変化は,単純化として特徴づけられる,と言われる.

しかし,言語における単純化という概念は非常にとらえにくい.言語の何をもって単純あるいは複雑とみなすかについて,言語学的に合意がないからである.語彙,文法,語用の部門によって単純・複雑の基準は(もしあるとしても)異なるだろうし,「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) でも論じたように,各部門にどれだけの重みを与えるべきかという難問もある.また,機能主義的な立場から,ある言語の functional_load や entropy を計測することができたとしても,言語は元来余剰性 (redundancy) をもつものではなかったかという疑問も生じる.さらに,単純化とは言語変化の特徴をとらえるための科学的な用語ではなく,ある種の言語変化観と結びついた評価を含んだ用語ではないかという疑いもぬぐいきれない(関連して「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]) を参照).

ショダンソン (57) は,クレオール語にみられるといわれる,意味の不明確なこの「単純化」について,3つの考え方を紹介している.

(A) 「最小化」 ―― この仮説は,O・イエスペルセンによって作られた.イエスペルセンは,クレオール語のなかに,いかなる言語にとっても欠かせない特徴のみをそなえた最小の体系をみた.

(B) 「最適化」 ―― L・イエルムスレウの理論で,彼にとって「クレオール語における形態素の表現は最適状態にある」.

(C) 「中立化」 ―― この視点はリチャードソンによって提唱された.リチャードソンは,モーリシャス語の場合,はじめに存在していた諸言語の体系(フランス語,マダガスカル語,バントゥー語)があまりに異質であったために,体系の節減が起こったと考えた.

しかし,ショダンソンは,いずれの概念も曖昧であるとして「単純化」という術語そのものに疑問を呈している.フランス語をベースとするレユニオン・クレオール語からの具体的な例を用いた議論を引用しよう (57--58) .ショダンソンの議論は,本質をついていると思う.

単純化という概念そのものが自明ではない.たとえばレユニオン・クレオール語の mon zanfan 〔わたしのこども〕という表現は,フランス語で mon enfant 〔単数:わたしの子〕と mes enfants 〔複数:わたしの子供たち〕という二つの形に翻訳することができる.これをみて,レユニオン語は単数と複数とを区別しないから,フランス語より単純だといいたくなるかもしれないが,別の面からみれば,同じ理由から,クレオール語の表現はもっとあいまいだから,したがってより「単純」ではないともいえるだろう!実際,「単純」という語の意味は,「複合的ではない」とも,「明晰」「あいまいでない」ともいえるのである.しかし,上の例をさらによく調べるならば,レユニオン語は,はっきりさせる必要があるときは複数をちゃんと表わすことができることに気がつく.その時には mon bane zanfan (私の子供たち)のように〔bane という複数を表わす道具を用いて〕いう.だから,クレオール語とフランス語のちがいは,一部には,もっぱら話しことばであるクレオール語がコンテクストの要素に大きな場所をあたえていることによる.母親がしばらくの間こどもをお隣りさんにあずけるとき,vey mon zanfan! 〔うちの子をみてくださいね〕と頼んだとしよう.このときわざわざ,こどもが一人か複数かをはっきりさせる必要はない.他方で,口語フランス語では,複数をしめすには,たいていの場合,名詞の形態的標識ではなく,修飾語の標識によっている.だから,クレオール語で修飾語の体系を組み立てなおしたならば,それと同時に,数の表示にも手をつけることになるのである.しかし,これは別の過程から来るとばっちりにすぎない.

この数の問題についての逆説をすすめていくと,レユニオン・クレオール語は双数をもっているから,フランス語よりももっと複雑だということにもなろう.事実,レユニオン・クレオール語では,何でも二つで一つになっているもの(目,靴など)に対し,特別のめじるしがある.「私の〔二つの〕目」については,mon bane zyé ということはできず,mon dé zyé といわなければならない.同様に「私の〔一つの〕目」といいたいときは,mon koté d zyé という.koté d と dé は,双数用の特別のめじるしである.したがって,mon bane soulie は,何足かの靴を指すことしかできないのである.

このような事情があるから,「単純化」ということばは使わないにこしたことはない.この語には〔クレオール語を劣ったものとみる〕人種主義的なニュアンスがあるし,機能的,構造的に異なる言語を比較している以上,事柄を具体的に解明するには,あまりに精密を欠き,あいまいだからである.「再構造化」といったほうがずっといい.「再構造化」という語のほうがもっと中立的であるし,他の多くの用語(単純化,最小化,最適化)とことなり,明らかにしようとしている構造的なちがいの原因を,偏見の目で判断しないという利点がある.

上の最初の引用にあるイエスペルセンの言語観については「#1728. Jespersen の言語進歩観」 ([2014-01-19-1]) を,イエルムスレウについては「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) を参照.

・ ロベール・ショダンソン 著,糟谷 啓介・田中 克彦 訳 『クレオール語』 白水社〈文庫クセジュ〉,2000年.

2014-04-21 Mon

■ #1820. c-command [syntax][generative_grammar][terminology][ppcme2][ppceme][ppcmbe]

「#310. PPCMBE で広がる英語統語論の通時研究」 ([2010-03-03-1]) で,Penn Parsed Corpora of Historical English を紹介した.Helsinki Corpus をベースとしながらも拡張を加えた歴史英語コーパス群で,詳細に構文解析された Penn-Treebank format による統語ツリーもろとも検索できるのが最大の特徴である.タグや注釈の体系が複雑で,CorpusSearch なる特殊なプログラムを用いて検索する必要もあり,初心者が使いこなすには敷居が高いが,統語的に明確に規定された例文を集めるといった用途では,今のところ Penn 系の構文解析コーパス (PPC) にかなうものはない.

PPC の構文解析の理論的基盤は生成文法だが,用いられる術語は生成理論の特殊化したヴァージョンのものではなく,一般的・基本的なものなので,理論に精通していなくとも何とか利用はできる.例えば,CorpusSearch の命令群に,"Dominates", "iDominates" (=immediately dominates), "HasSister", "IsRoot" などがあるが,統語ツリーのいろはを知っていれば,これらの用語が指す統語関係を理解することは難しくない.

しかし,上に挙げたものよりも少し理論がかった命令に,"CCommands" というものがある.c-command あるいは c-統御とは,1980年代初期に発展した束縛理論 (binding theory) において広く言及された統語関係である.束縛理論は,UG (universal grammar) の一般原則のなかでも中核をなすものとして当時こぞって研究された理論であり,とりわけ再帰代名詞などに代表される照応形 (anaphora) ,代名詞,その他の名詞句と,それらの先行詞との関係を規定する原則を追究した.その理論的発展の過程で,とりわけ重要とされるようになった統語関係の1つが,c-統御である.ほかに,関連の深いものに束縛 (binding) と統率 (government) がある.

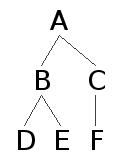

以下で,c-統御 (c-command) と束縛 (binding) について概説しよう.下の架空の統語ツリーにおいて,

・ B は C と F を c-統御している

・ C と F はともに B, D, E を c-統御している

・ D は E を,E は D を c-統御している

と言われる.定義風にいえば,「節点 X を支配している最初の枝分かれ節点が別の節点 Y を支配しているとき,X は Y を c-command する」(渡辺,p. 86).

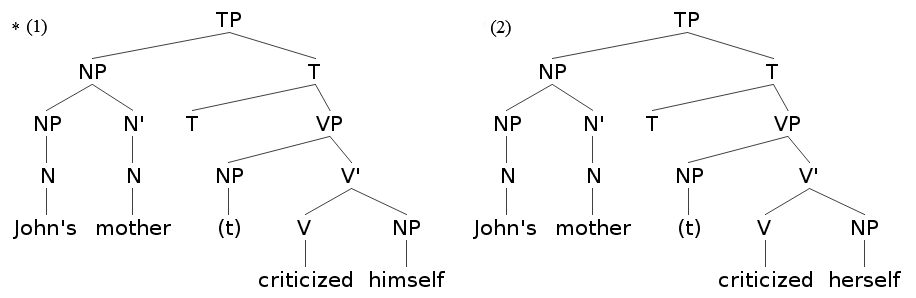

生成文法で理論上 c-統御が重要視されたのは,再帰代名詞とそれが指す先行詞の関係を規定するために,c-統御という統語関係が決定的な役割を果たすことがわかってきたからだ.以下の2つの文を考えよう.

(1) *John's mother criticized himself.

(2) John's mother criticized herself.

非文の (1) では,"John" に相当する NP を支配している最初の枝分かれ節点は TP のすぐ下の NP であるから,"John" は "mother" を c-command していることにはなっても,"himself" を c-command していることにはならない."himself" の立場からいえば,"John" に c-command されていないことになる.このような場合,すなわち "himself" が "John" に束縛されていない場合には,照応が成り立たないというのが,英語統語論でのルールである.

一方,正文の (2) では,再帰代名詞 "herself" は "John's mother" を表す NP を先行詞としているが,この NP を支配している最初の枝分かれ節点は TP であるから,"John's mother" は "herself" を c-command していることになる."herself" の立場からいえば,"John's mother" に c-command されており,束縛されているので,照応が成り立つ.生成文法家は,c-統御,さらに束縛という統語関係の規程を通じて,英語の照応に関する一般原則が見いだされたと考えた.

PPC の話に戻ると,例えば his ouermoch fearinge of you のような名詞句を検索するのに,"CCommands" という命令により「代名詞が別の代名詞を c-統御しているような名詞句」という統語条件を設定すればよい.複雑な統語条件のもとで,かつ authentic な例文を取り出したいときに,PPC と CorpusSearch は威力を発揮する.

・ 渡辺 明 『生成文法』 研究社,2009年.

2014-01-17 Fri

■ #1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門 [terminology][linguistics][morphology]

言語学に形態論 (morphology) と呼ばれる分野があるが,常々この名前は紛らわしくて不適切であると思っている.というのは,言語学研究において形態という術語は異なる2つの意味で用いられるからだ.

1つは,上記の形態論やそれが扱う形態素 (morpheme) の略語としての「形態」である.現代の言語学では,通常,取り扱う言語単位の大きさによって音韻論 (phonology),形態論 (morphology),統語論 (syntax) が区別されるが,その2つ目の単位として「形態」が現れる.

もう1つは,意味あるいは機能に対置されるものとしての「形態」である.これは形式と言い換えてもよい.この意味においては,音素,形態素,語,句,節,文,文章などの単位はいずれも「形態」をもつことになる.

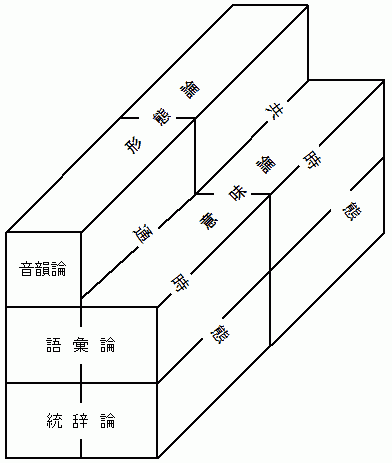

この「形態」の混乱は,Ullmann の提案した言語学研究の全体像を表わす図においては,解消されている.以下,ペロ (124) に掲載されている図を再現する.

ここでは,形態論というラベルは意味論に対置するものとして与えられている.一方,音韻論と統辞論のあいだに来るものには語彙論というラベルが貼られている.形態論という用語の使い方が一本化されているために,すっきりとした構成にみえる.この言語学の構成と用語使いは,「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]) にも通じる.

なお,Ullmann の図では3次元目として通時態と共時態が区別されており,通時態が共時態と等しい割合で居場所を与えられている.伝統的な言語学の構成部門よりも,包括的で正当だと評価することができる.

・ ジャン・ペロ 著,高塚 洋太郎・内海 利朗・滝沢 隆幸・矢島 猷三 訳 『言語学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1972年.

2013-12-12 Thu

■ #1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題 [pidgin][creole][lingua_franca][dialect][koine][terminology]

「#444. ピジン語とクレオール語の境目」 ([2010-07-15-1]) の記事で,pidgin の creole の区別が程度の問題であることをみた.一方で,pidgin も creole も,「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) で話題にした koiné とともに,lingua_franca として機能しうることを,「#1391. lingua franca (4)」 ([2013-02-16-1]) の記事で確認した.そこでは,lingua franca は,trade language, contact language, international language, auxiliary language, mixed language など複数の種類に区別されるという議論だったが,Gramley はこれらの用語の指示対象の間に異なる関係を想定しているようだ.Gramley (219) はピジン語とその関連用語との区別を,contact, marginal, mixed, non-native, reduced という5つのパラメータを用いて以下のように示している.

| contact | marginal | mixed | non-native | reduced | |

|---|---|---|---|---|---|

| trade jargon | yes | yes | yes | yes | yes |

| pidgin | yes | yes | yes | yes | yes/no |

| lingua franca | yes | yes | no | yes/no | yes |

| koiné | yes | no | yes | no | yes/no |

| dialect | no | yes/no | no | no | no |

| creole | no | no | no | no | no |

それぞれのパラメータを解説すると,contact は接触変種として発達してきたかどうか,marginal は使用される状況が制限されているかどうか,mixed は複数の変種の要素が混じり合っているか,non-native は主として非母語話者によって話されているか,reduced は言語的に簡略化しているか,ということである.

当然ながらそれぞれの値が yes なのか no なのかが重要となってくるが,ここに定義の問題が関わってくる.例えば,pidgin の行を横に見ると,yes, yes, yes, yes, yes/no という値の並びとなっているが,これは pidgin を定義していることになるのだろうか,それとも pidgin を記述していることになるのだろうか.yes だけからなる trade jargon を一方の端に設定し,no だけからなる creole をもう一方の端に設定して,その間に様々なタイプを位置づけたということなのかもしれない.

上記の疑問があるのだが,とりあえずこの問題は横に置いておくとして,「#1681. 中英語は "creole" ではなく "creoloid"」 ([2013-12-03-1]) で取り上げた "creoloid" というタイプの変種をこの表の中に位置づけるとすると,どこに収まるだろうかと考えてみた.だが,考えれば考えるほど,それぞれのパラメータの指す内容が分からなくなってきた.そもそも,creole が contact や mixed で no の値を取るということはどういうことなのか.それぞれのタイプの定義の問題以前に,パラメータの定義の問題となってしまうようである.

それぞれの用語とその指示対象が弁別素性によってうまく切り分けられるのであればよいが,そううまくいかないように思われる.pidgin とその関連語を巡る定義の問題は難しい.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-12-03 Tue

■ #1681. 中英語は "creole" ではなく "creoloid" [creole][pidgin][me][old_norse][contact][terminology][creoloid]

「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]),「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」 ([2012-09-27-1]),「#1250. 中英語はクレオール語か? (3)」 ([2012-09-28-1]),「#1251. 中英語=クレオール語説の背景」 ([2012-09-29-1]) を受けて,もう少し議論の材料を提示したい.直接この問題に迫るというよりは,2言語の混合という過程とピジン化 (pidginisation) という過程とをどのように区別するかという問題を考察したい.

混合の前後に連続性が見られず,"the drastic break" (Görlach 341) があると判断される場合にはピジン化といってよいと考えるが,Trudgill (181--82) も Afrikaans を取り上げて同趣旨の議論を展開している.

Interestingly, there are some languages in the world which look like post-creoles, but which are not. These are varieties which, compared to some source, show a certain degree of simplification and admixture. We do not, however, call these languages creoles, because the extent of the simplification and admixture is not very great. And we do not call them post-creoles because they have never been creoles --- which is in turn because they have never been pidgins! Afrikaans, the other major language of the white community in South Africa alongside English, used to be considered a dialect of Dutch . . . . During the course of the twentieth century, however, it achieved autonomy . . . and now has its own literature, dictionaries, grammar books, and so on. Compared to Dutch, Afrikaans shows significant amounts of regularization in the grammar, and a significant amount of admixture from Malay, Portuguese and other languages. It still remains mutually intelligible with Dutch, however. The crucial feature of Afrikaans is that, although it is now spoken by some South Africans who are the descendants of people who spoke it as a non-native language --- hence the influence from Portuguese, Malay and so on --- and who undoubtedly therefore spoke a pidginized form of Dutch/Afrikaans, the language was at no time a pidgin. In the transition from Dutch to Afrikaans, the native-speaker tradition was maintained throughout. The language was passed down from one generation of native speakers to another; it was used for all social functions and was therefore never subjected to reduction. Such a language, which demonstrates a certain amount of simplification and admixture, relative to some source language, but which has never been a pidgin or a creole in the sense that it has always had speakers who spoke a variety which was not subject to reduction, we can call a creoloid.

標準オランダ語に比べれば,Afrikaans には確かに単純化や規則化がみられる.また,マレー語,ポルトガル語などから言語項目の著しい借用がみられる.しかし,だからといって pidgin だとか creole だとか呼ぶわけにはいかない.というのは,Afrikaans には間違いなく歴史的な連続性があるからだ.各世代の話者は,単純化や接触を経験しながらも,途切れることなくこの言語変種を用いてきたし,接触言語と合わせて即席の便宜的な言語を作り出したという痕跡もない."the drastic change" はなかったのである.では,この言語を何と呼ぶのか.Trudgill は,新しい用語として "creoloid" が適切ではないかと主張する.

この "creoloid" という用語は,中英語にもそのまま当てはめられるだろう.古英語と古ノルド語との接触は,creole を生み出したわけではなく,あくまで creoloid を生み出したにすぎなかったといえる.なぜならば,古ノルド語との接触は古英語以来の言語変化の速度を速めたが,あくまで自然な路線の延長であり,連続性があったからだ.同趣旨の議論として,「#1224. 英語,デンマーク語,アフリカーンス語に共通してみられる言語接触の効果」 ([2012-09-02-1]) も参照.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-11-23 Sat

■ #1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization [koine][dialect][accommodation_theory][terminology][variation][geography][demography][me_dialect][koineisation][dialect_mixture][dialect_levelling][dialect_contact]

互いに通じるが異なる方言を話す者どうしが接触する場合には,しばしば互いに自らの方言の特徴を緩和させ,言語項目を歩み寄らせる accommodation の作用が観察される.しかし,このような交流が個人レベルではなくより大きな集団レベルで生じるようになると,dialect contact (方言接触) と呼ぶべき現象となる.dialect contact は,典型的には,方言境界での交流において,また都市化,植民地化,移民といった過程において生じる.

dialect contact の結果,ある言語項目はこちらの方言から採用し,別の言語項目はあちらの方言から採用するといったランダムに見える過程,すなわち dialect mixture を経て,人々の間に方言の混合体が生まれる.

この方言の混合体から1--2世代を経ると,各言語項目の取り得る変異形が淘汰され,少数の(典型的には1つの)形態へと落ち着く.ヴァリエーションが減少してゆくこの水平化過程は,dialect levelling と呼ばれる.

dialect levelling (および平行して生じることの多い簡略化 (simplification) の過程)を経て,この新たな方言は koiné として発展するかもしれない (koinéization) .さらに,この koiné は,標準語形成の基盤になることもある.

さて,dialect contact から koinéization までの一連の流れを,Trudgill (157) により今一度追ってみよう.

The dialect mixture situation would not have lasted more than a generation or possibly two, and in the end everybody in a given location would have ended up levelling out the original dialect difference brought from across the Atlantic and speaking the same dialect. This new dialect would have been 'mixed' with respect to its origins, but uniform in its current characteristics throughout the community. Where dialect levelling occurs in a colonial situation of this type --- or in the growth of a new town, for instance --- and that leads to the development of a whole new dialect, the process is known as koinéization (from the Ancient Greek word koiné meaning 'general, common').

歴史的に確認される koinéization の例を挙げておこう.用語の起源ともなっているが,古代ギリシア語の Attic 方言は典型的な koiné である.中世ラテン語の俗ラテン語も,koinéization により生じた.また,17世紀前期にイギリスからアメリカへ最初の植民がなされた後,数世代の間に植民地で生じたのも,koinéization である.同じ過程が,様々な英語方言話者によるオーストラリア植民やニュージーランド植民のときにも生じた.さらに,近代の都市化の結果として生じた英米都市方言も,多くが koiné である.

英語史上で dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koinéization の過程が想定されるのは,14世紀後半のロンドン英語においてだろう.様々な方言話者が大都市ロンドンに集まり,dialect mixture と dialect levelling が起こった.この結果として,後に標準語へと発展する変種の原型が成立したのではないか.現代英語で busy, bury, merry の綴字と発音の関係が混乱している背景にも,上記の一連の過程が関与しているのだろう.

busy, bury, merry 等の問題については,「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]),「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1]),「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]),「#1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展」 ([2012-09-23-1]),「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1]),「#1561. 14世紀,Norfolk 移民の社会言語学的役割」 ([2013-08-05-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-11-18 Mon

■ #1666. semantics の意味の歴史 [semantics][semantic_change][terminology][philosophy_of_language]

言語学の1部門で,意味を扱う分野を semantics (意味論)と呼んでいる.現在ではこの名称が定着しているが,定着するまでには紆余曲折があった.また,定着した後は,形容詞形 semantic とともに意味の拡大,とりわけ意味の一般化を経て,現在に至っている.semantic(s) という語の意味の広がりを通時的に記述した論文を見つけ,読んでみた.

Read によると,英語における semantic の初出は,John Spencer による A Discourse concerning Prodigies の2版 (1665年) においてである.そこでは,"Semantick Philosophy" として言及されており,これは記号から未来を占う種々の予言のことを意味していた.17世紀の使用がほかにないことから判断すると,これは Spencer が古代ギリシア語でアリストテレスなどによって用いられた形容詞 σημαντικóς (significant) (< σημαίνω (to signify)) を単発に借用したものと考えられる(ラテン語でも semanticus が用いられていた).

17世紀に上記の単発の使用例が見られた後は,この語は本格的には19世紀後半まで現れない.この語が活躍し始めるのは,意味論の開祖,フランスの言語学者 Michel Bréal (1832--1915) が1883年に論文で使用してからである.以下は,Bréal による sémantique の定義である.

L'étude où nous invitons le lecteur à nous suivre est d'espèce si nouvelle qu'elle n'a même pas encore reçu de nom. En effet, c'est sur le corps et sur la forme des mots que la plupart des linguistes ont exercé leur sagacité: les lois qui président à la transformation des sens, au choix d'expressions nouvelles, à la naissance et à la mort des locutions, ont été laissées dans l'ombre ou n'ont été indiquées qu'en passant. Comme cette étude, aussi bien que la phonétique et la morphologie, mérite d'avoir son nom, nous l'appellerons la SÉMANTIQUE (du verb σημαίνω), c'est-à-dire la science des significations. (quoted by Read , p. 79)

上の定義でわかるように,sémantique は主として意味の変化の学を指していた.その2年後の1885年にフランスの言語学者 Arsène Darmesteter (1846--88) もその定義を引き継ぎ,世紀末までには英語でも使用が始まった.1897年に Bréal の著書 Essai de Sémantique が出版されると,この名称は広く知れ渡ることとなった.英語においては,1900年の同著の英訳で特別な説明なしに semantics が用いられた.

しかし,意味についての研究を指す名称としては,19世紀から様々な語が使われており,semantics が独占的な地位を得るまでには時間がかかった.例えば,ライバル表現として,semasiology (a1829--), rhematic (1830), sematology (1831--), glossology (a1871--), comparative ideology (1886), sensifics (1896), significs (1896--), rhematology (1896--), semiotic (ca 1897--), semiology (a1913), orthology (1928--), science of idiom (1944) などがあった.それぞれの表現が指示する研究上の範囲は異なっていたものの,この乱立は著しい.いかに1つの分野としてまとまりを欠いていたかがわかる(ただし,現在でも意味論 = semantics にまとまりがあるかどうかは疑わしい).ドイツの学界では19世紀から Semasiologie が好まれていたが,これに影響を受けたアメリカの学界でも20世紀前半ではいまだ semasiology のほうが semantics よりも好まれていたほどである.意味論の名著 Ogden and Richards の The Meaning of Meaning (1923) でも,semantics は使用されていない.学問名としての semantics の定着は,英語においてもそれほど古い話しではないのである.

別の流れとして,semantics は,1930年代にウィーンで起こった論理実証主義 (logical positivism) の学派や Alfred Korzybski (1879--1950) による言語哲学においても頻繁に用いられるようになり,この語の認知度を高めた.認知度が高まるにつれて semantic(s) の語義が一般化し,1940年代以降,日常的な用法が目立つようになった.semantic はしばしば verbal と同義の形容詞であり,意味や言葉を表わすあらゆる文脈で使われるようになっている (ex. He did not want to enter into a semantic debate.) .Read (91) は semantic(s) の意味の一般化を,rhetoric の意味の一般化と比較している.

One is reminded here of the fate that has overtaken the word rhetoric: fallen from its high status in the pattern of the medieval schoolmen, it now usually occurs in the phrase 'mere rhetoric,' with reference to discourse that is insincere, pretentious, or mendacious. In similar popular use, semantics often appears in contexts that tend to bolster word-magic rather than to combat it.

semantic(s) という語は,数世紀の歴史において,それ自身が Bréal の創始した意味の変化の学としての sémantique に素材を提供しているということになる.

・ Read, Allen Walker. "An Account of the Word 'SEMANTICS'." Word 4 (1948): 78--97.

2013-11-06 Wed

■ #1654. 言語政策に関わる3対の概念 [language_planning][sociolinguistics][terminology]

「#1518. 言語政策」 ([2013-06-23-1]) や language_planning の各記事で,応用社会言語学とも呼ばれる言語政策の話題を取り上げてきた.そもそも言語政策とは何か.カルヴェを参照しつつ,3対の概念を用いてこの分野への導入を図りたい.

(1) 言語政策 (language policy) と言語計画 (language planning)

(諸)言語と社会生活とのさまざまな関係に関する意識的な選択のまとまりを言語政策と呼び,言語政策の具体的実践の開始,あるいは何らかの行動への移行を,言語計画と呼ぶことにする.いかなる集団といえども,言語政策を練ることができる.たとえば,「家族の言語政策」について語れるし,離散する人びと(耳の不自由な人びと,ロマ人,イディッシュ語の話し手)が会議に結集して言語政策を決定するということも想像できるのである.しかし,言語と社会生活の様々な関係という重要な領域においては,〔言語政策を〕言語計画の段階へ移行させ,みずからの政治的選択を実践に移す権限と手段を唯一有するのが,国家である.(『社会言語学』, pp. 158--59)

(2) 多言語状況の管理に関するインヴィヴォ (in vivo) な方法とインヴィトロ (in vitro) な方法

多言語状況を管理する1つの方法は,社会的実践から生じる方法,すなわち多言語状況におけるコミュニケーションの様々な問題に日々直面している人々が生活の中で解決してゆく方法である.インヴィヴォな管理と呼ばれるこの管理方法は,ピジン語などの媒介言語が自然発生する場合,時間をかけてカタカナ語の取捨選択がおこなわれる場合などに相当する.

もう1つの方法は,権力側からの,インヴィトロ(試験管内)でのアプローチである.典型的には,言語学者が研究室のなかで多言語状況の分析をおこない,将来についての仮説を立てた上で,問題解決のための提案を出し,政策決定者にゆだねるという段階を経る.l'Academie française の各種の言語に関する法案,「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]) で紹介したトルコの政府主導の語彙統制などが,インヴィトロな管理方法の例となる.インヴィヴォとインヴィトロは反対向きの方法であり,必ずしも相容れないというわけではないが,衝突しがちであることは確かである(『社会言語学』, pp. 159--61).

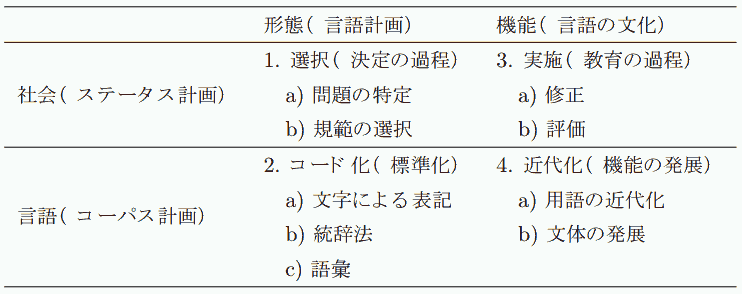

(3) コーパス計画 (corpus planning) とステータス計画 (status planning)

問題への介入が,表記法の創設,新語の導入,語彙や文法の標準化など,各種の言語項目にかかわる場合,これをコーパス計画と呼ぶ.一方,ある言語の地位を公用語へと昇格させたり,学校教育に導入するなど,言語の社会的ステータスを修正しようとする場合,これをステータス計画と呼ぶ.Haugen は,このコーパスとステータスという対立に,形態と機能という対立を掛け合わせて,言語計画の類型を図式化した(以下,『言語政策とは何か』, p. 25 の図より).

コーパス計画とステータス計画は互いに乗り入れるので厳密には不可分だろうが,概念的には対立項としてとらえておくと便利である.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-08-30 Fri

■ #1586. 再分析の下位区分 [reanalysis][metanalysis][exaptation][analogy][terminology][do-periphrasis][negative_cycle]

過去の記事で,再分析 (reanalysis) と異分析 (metanalysis) という用語をとりわけ区別せずに用いてきたが,Croft (82--86) は後者を前者の1種であると考えている.つまり,再分析は異分析の上位概念であるとしている.Croft によれば,"form-function reanalysis" は連辞的 (syntagmatic) な4種類の再分析と範列的 (paradigmatic) な1種類の再分析へ区別される.以下,各々を例とともに示す.

(1) hyperanalysis: "[A] speaker ananlyzes out a semantic component from a syntactic element, typically a semantic component that overlaps with that of another element. Hyperanalysis accounts for semantic bleaching and eventually the loss of syntactic element" (82) .例えば,古英語には属格を従える動詞があり,動作を被る程度が対格よりも弱いという点で対格とは意味的な差異があったと考えられるが,受動者を示す点では多かれ少なかれ同じ機能を有していたために,中英語において属格構造はより優勢な対格構造に取って代わられた.この変化は,本来の属格の含意が薄められ,統語的に余剰となり,属格構造が対格構造に吸収されるという過程をたどっており,hyperanalysis の1例と考えられる.

(2) hypoanalysis: "[A] semantic component is added to a syntactic element, typically one whose distribution has no discriminatory semantic value. Hypoanalysis is the same as exaptation . . . or regrammaticalization . . ." (83) .Somerset/Dorset の伝統方言では,3単現に由来する -s と do-periphrasis の発展が組み合わさることにより,標準変種には見られない相の区別が新たに生じた."I sees the doctor tomorrow." は特定の1度きりの出来事を表わし,"I do see him every day." は繰り返しの習慣的な出来事を表わす.ここでは,-s や do が歴史的に受け継がれた機能とは異なる機能を担わされるようになったと考えられる.

(3) metanalysis: "[A] contextual semantic feature becomes inherent in a syntactic element while an inherent feature is analyzed out; in other words, it is simultaneous hyperanalysis/hypoanalysis. Metanalysis typically takes place when there is a unidirectional correlation of semantic features (one feature frequently occurs with another, but the second often does not occur with the first)." (83) .接続詞 since について,本来の時間的な意味から原因を示す意味が生み出された例が挙げられる."negative cycle" も別の例である.

(4) cryptanalysis: "[A] covertly marked semantic feature is reanalyzed as not grammatically marked, and a grammatical marker is inserted. Cryptanalysis typically occurs when there is an obligatory transparent grammatical marker available for the covertly marked semantic feature. Cryptanalysis accounts for pleonasm (for example, pleonastic and paratactic negation) and reinforcement." (84) .例えば,"I really miss having a phonologist around the house." と "I really miss not having a phonologist around the house." は not の有無の違いがあるにもかかわらず同義である.not の挿入は,miss に暗に含まれている否定性を明示的に not によって顕在化させたいと望む話者による,cryptanalysis の結果であるとみなすことができる.

(5) intraference: 同一言語体系内での機能の類似によって,ある形態が別の形態から影響を受ける例.Croft に詳しい説明と例はなかったが,範列的な類推作用 (analogy) に近いものと考えられる.interference が別の言語体系からの類推としてとらえられるのに対して,intraference は同じ言語体系のなかでの類推としてとらえられる.

このような再分析の区分は,機能主義の立場から統語形態論の変化を説明しようとする際の1つのモデルとして参考になる.

・ Croft, William. "Evolutionary Models and Functional-Typological Theories of Language Change." Chapter 4 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 68--91.

2013-08-08 Thu

■ #1564. face [face][politeness][terminology][euphemism][honorific][phatic_communion][t/v_distinction][solidarity]

「#1559. 出会いと別れの挨拶」 ([2013-08-08-1]) で触れた Goffman の face-work の理論は,近年の語用論や社会言語学で注目される politeness 研究において有望な理論とみなされている.

言語によるコミュニケーションにせよ,その他の社会的な交流にせよ,人は肉体的,精神的なエネルギーを費やしながらそれに従事している.だが,なぜ人はわざわざそのようなことをするのだろうか.社会から課される種々の制限を受け入れてまで,交流を図るのはなぜだろうか.自らの欲求を満たすためにそうするのだというのであれば理解できるが,例えば phatic communion (交感的言語使用)はどのようにして欲求の満足に関係するというのだろうか.アメリカの社会学者 Goffman は,人はみな face という概念をもっており,それを尊重し合うという行為 (face-work) によって社会生活を営んでいると主張した.Goffman (213) の定義によると,face とは次のようなものである.

The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes---albeit an image that others may share, as when a person makes a good showing for his profession or religion by making a good showing for himself.

日本語にも「面目を失う」「面子を重んずる」などの表現があるので face の概念は分かりやすいだろう.英語にも "to lose/save face" という言い方がある.

face-work の理論の骨子は,Hudson (113--14) が以下の通りに述べている.

The basic idea of the theory is this: we lead unavoidably social lives, since we depend on each other, but as far as possible we try to lead our lives without losing our own face. However, our face is a very fragile thing which other people can very easily damage, so we lead our social lives according to the Golden Rule ('Do to others as you would like them to do to you!') by looking after other people's faces in the hope that they will look after ours. . . . Face is something that other people give to us, which is why we have to be so careful to give it to them (unless we consciously choose to insult them, which is exceptional behaviour).

人には自他ともに認める「面子」がある.自分はそれを宣伝し,失わないように努力していると同時に,他人もそれを立て,傷つけないように努力している.これが,face-work の原理だ.

Brown and Levinson の politeness の研究以来,face には positive face と negative face の2種類が区別されると言われる.両者ともに自他の尊重を表わすが,前者はその人への尊重を示すこと,後者はその人の権利を尊重することに対応する.だが,この区別は必ずしも分かりやすいものではない.Hudson は代わりにそれぞれを solidarity-face と power-face と呼びかえている (114) .

Solidarity-face is respect as in I respect you for . . ., i.e. the appreciation and approval that others show for the kind of person we are, for our behaviour, for our values and so on. If something threatens our solidarity-face we feel embarrassment or shame. Power-face is respect as in I respect your right to . . ., which is a 'negative' agreement not to interfere. This is the basis for most formal politeness, such as standing back to let someone else pass. When our power-face is threatened we feel offended. . . . Solidarity-politeness shows respect for the person, whereas power-politeness respects their rights.

親しい者に呼びかける mate, love, darling, Hi! などは solidarity-politeness の例であり,目上の人に呼びかける敬称,please などの丁寧化表現,婉曲語法などは power-politeness の例である.英語に T/V distinction があった時代の親しみの thou と敬いの you は,向きこそ異なれ,いずれも相手の face を尊重する politeness の行為だということになる.

関連して,「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」 ([2012-03-21-1]) と「#1552. T/V distinction と face」 ([2013-07-27-1]) の記事,および「#1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源」 ([2012-05-27-1]) に張ったリンク先の記事を参照されたい.「顔」についての日本語の読みやすい文献としては,岡本真一郎の『言語の社会心理学 伝えたいことは伝わるのか』の第3章を挙げておこう

・ Goffman, Erving. "On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction." Psychiatry 18 (1955): 213--31.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ 岡本 真一郎 『言語の社会心理学 伝えたいことは伝わるのか』 中央公論新社〈中公新書〉,2013年.

2013-08-07 Wed

■ #1563. 音節構造 [syllable][phonetics][phonology][metrical_phonology][terminology]

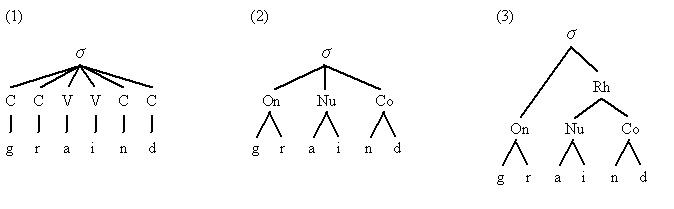

昨日の記事「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1]) で,説明抜きで音節構造 (syllable structure) の分析を示したが,今日は Hogg and McCully (35--38) に拠って,音節構造の教科書的な概説を施したい.以下では,grind /graind/ という1音節語の音節構造を例に取る.

最も直感的な分析方法は,音節を構成する各分節音をフラットに並べる下図の (1) の方法である.ただし,音声学的にも音韻論的にも,母音と子音とを区別することは前提としておいてよいと思われるので,その標示は与えてある.

(1) を一見して明らかなように,子音は子音どうしの結合をなし,母音は母音どうしの結合をなすのが通常である.したがって,それぞれをグループ化して音節内での位置に応じてラベルをつけることは自然である.音節の始まりを担当する子音群を Onset,本体を占める母音群を Nucleus,終わりを担当する子音群を Coda と分けることが一般的に行なわれている.これが,(2) の分析である.

この段階でも有効な音節構造の分析はできるが,さらに階層化を進めると,理論上,便利である.(3) のように Nucleus と Coda をまとめる Rhyme を設定し,Onset に対応させるという分析が広く受け入れられている.

では,(3) のような一見すると複雑な階層化がなぜ理論的に有意味なのだろうか.1つは,Onset には独自の制限がかかっているということがある.英語では /graind/ という音連続は許されるが,例えば */pfraind/ は許されない.これは,Onset /pfr/ にかかっている子音連続の制限ゆえであり,Onset より右の部分の構造からは独立した理由によるものである.同様に,brim, bread, bran, brock, brunt と *bnim, *bnead, *bnan, *bnock, *bnunt を比較すれば,問題は Onset が /br/ か */bn/ かにかかっているのであり,その後の部分は全体の可否に影響していないことがわかるだろう.また,Rhyme という語そのものが示すとおり,脚韻の伝統により,この単位が直感的にもまとまりをなすものだという認識は強い.

さらに,Rhyme (あるいはそれより下のレベル)の分岐の仕方により,多くの音韻過程や強勢が記述できるという利点がある.分岐していれば重い音節 (heavy syllable) であると言われ,分岐していなければ軽い音節 (light syllable) であると言われる.Nucleus と Coda の構造に別々に言及せずとも,Rhyme 以下の構造として一括して言及できるので,Rhyme というレベルの設定は説明の経済性に資する.

以上の理由で,Onset に対して Rhyme を区別する合理性はあるといえる.しかし,Rhyme 以下を Nucleus と Coda へ区分せずに,音をフラットに横並びにする音韻論など,(3) の変種といえるものもあることに注意したい.いずれも合理的に音韻や韻律の分析を可能にするための仮説であり,道具立てである.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-07-18 Thu

■ #1543. 言語の地理学 [geolinguistics][geography][sociolinguistics][demography][language_shift][language_death][world_languages][terminology]

ブルトンの『言語の地理学』を読み,地理学の観点から言語を考察するという新たなアプローチに気づかされた.言語における地理的側面は,方言調査,言語変化の伝播の理論,言語圏 (linguistic area; see [2012-12-01-1]) の研究などで前提とはされてきたが,あまりに当然のものとみなされ,表面的な関心しか払われてこなかったといえるかもしれない.このことは,「#1053. 波状説の波及効果」 ([2012-03-15-1]) の記事でも触れた.

言語の地理学,言語地理学,地理言語学などと呼び方はいろいろあるだろうが,これはちょうど言語の社会学か社会言語学かという区分の問題に比較される.Trudgill (56) の用語集で geolinguistics を引いてみると,案の定,この呼称には2つの側面が区別されている.

(1) A relatively recent label used by some linguists to refer to work in sociolinguistics which represents a synthesis of Labovian secular linguistics and spatial dialectology. The quantitative study of the geographical diffusion of words or pronunciations from one area to another is an example of work in this field. (2) A term used by human geographers to describe modern quantitative research on geographical aspects of language maintenance and language shift, and other aspects of the spatial relationships to be found between languages and dialects. An example of such work is the study of geographical patterning in the use of English and Welsh in Wales. Given the model of the distinction between sociolinguistics and the sociology of language, it might be better to refer to this sort of work as the geography of language.

伝統的な方言研究や言語変化の伝播の研究では,言語項目の地理的な分布を明らかにするという作業が主であるから,それは「地理言語学」と呼ぶべき (1) の領域だろう.一方,ブルトンが話題にしているのは,「言語の地理学」と呼ぶべき (2) の領域である.後者は,民族や宗教や国家や経済などではなく言語という現象に焦点を当てる地理学である,といえる.

言語の地理学で扱われる話題は多岐にわたるが,その代表の1つに,「#1540. 中英語期における言語交替」 ([2013-07-15-1]) で具体的にその方法論を適用したような言語交替 (language shift) がある.また,失われてゆく言語の保存を目指す言語政策の話題,言語の死の話題も,話者人口の推移といった問題も言語の地理学の重要な関心事だろう.世界の諸言語の地理的な分布という観点からは,先述の言語圏という概念も関与する.諸文字の地理的分布も同様である.

ブルトンが打ち立てようとしている言語の地理学がどのような性格と輪郭をもつものなのか,直接ブルトンに語ってもらおう.

結局,地理学者は,社会史学的・経済学的な次元の人文現象と言語とのあいだの空間的相関関係の確立に習熟しているのである.そして中でも,自然環境や生物地理的環境との相関関係はお手のものである.言語が,自然環境に直接働きかけるものでない以上,言語については本来の生態学を語ることはできない.しかしすべての言語は,住民の中に独自の分布を示しており,住民は言語の環境でもある.したがってまた共通の言語を備えた人間集団の生態学が存在するのである.そしてある文化的特徴――言語――がある一つの環境――またはいくつかの環境――の中で,他の文化的・社会的・経済的特質と同様の,あるいは異なったしかたで,どのように拡大しどのように維持されどのように定着できたかを明らかにするには,地理学者はまさに資格十分である.(29--30)

実際にはブルトンは,言語の地理学を,さらに大きな文化地理学へと結びつけようとしている.

自然現象と文化現象の2つの領域を厳密に分けることによってのみ,人種や人類学的圏域のような概念を理解し利用することが可能となり,これら人種圏の範囲と文化的な集合体の範囲とを比較することができる.この文化的集合体の中でも,言語的,宗教的,政治的属性といった異なる次元のあいだの相違は,長いあいだ,より明確に認識されてきた.そこからエスニー(民族言語的共同体)や信仰社会集団や国家といったような,それぞれの区別に対応する共同体や構造についての認識が派生してきたのである./文化の諸特徴の地理学から,われわれはいまや文化それ自体の地理学へと近づくことができる.すなわち,社会の言語的・宗教的・歴史政治的な遺産を結びつけ,そして思考と仲間意識との個性的な諸体系を生みだすような文化の集合体に関する地理学へ,である.この文化地理学はそれゆえに,大きなあるいは社会全体の人間集団を見極めることを目的とする.これらの集団は,場合に応じて部族,エスニー,国家,大文明の一大単位などと同列視されるのである.地理学者はこれらの集団の生態学を,その内部運動,偶発的な相互依存,さらにそれらの機能的な階層性,依存度または支配度,文化の受容と放棄といった個別的または集団的な現象による浸透力などの側面から研究する.経済活動の優先性が一般に認められている世界では,文化地理学は社会の中で経済人の反対の側に生きいきと存在しているものを見分けるという使命を帯びているのである.(32--33)

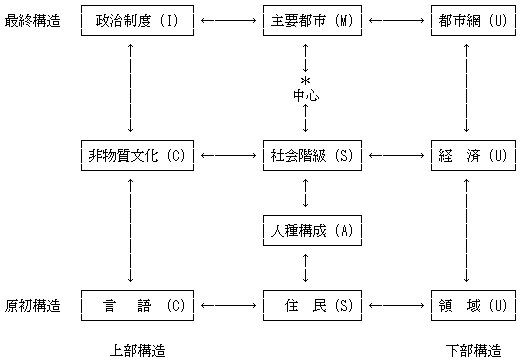

要するに,ブルトンの姿勢は,社会における言語という大局観のもとで言語の地理的側面に焦点を当てるということである.以下は,その大局観と焦点の関係を図示したものである(ブルトン,p. 47,「エスニーの一般的特徴」).言語の社会学や社会言語学のための見取り図としても解釈できる.

なお,上の引用文で用いられているエスニーという概念と用語については,「#1539. ethnie」 ([2013-07-14-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ ロラン・ブルトン 著,田辺 裕・中俣 均 訳 『言語の地理学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

2013-07-14 Sun

■ #1539. ethnie [sociolinguistics][geolinguistics][terminology]

人種,部族,民族,国家,言語などの相互関係は複雑である.この複雑な蜘蛛の糸を解きほぐしたり,どのように絡まっているのかを考察するのが社会言語学の仕事だが,そのためにはそれぞれの概念に対応する人間集団を表わす表現が必要である.ある人種の成員,部族の成員,民族の成員,国家の成員というのは理解しやすいが,言語の成員という言い方はない.言語の話者集団の成員とか言語共同体の成員と呼ぶことはできるが,もっと端的な表現が欲しい.そこで,エスニー (ethnie) という術語が生み出された.ブルトン (51) によれば,エスニーという呼称は,以下の集団に対して与えられるべきである.

言語学的単位であることをその特徴とし,発生の起源や人類学的等質性による集団(人種)とは異なるもの,次に親族関係による結びつき(氏族,部族)でもなく,また文化的特徴の複合体(民族)でも政治的特徴の複合体(国民)でもないような集団に対してである.厳密な意味でエスニーは,言語学者や民族学者の言う《共通母語集団 (G.L.M.)》,もう少し曖昧ないい方では《民族言語集団》もしくは《言語共同体》と同じものである.したがってエスニーとは,その人類学的起源や地理的状況や政治的属性がどうであれ,同じ母語をもつ個々人の集合体ということになる.

了解さえしていれば共通母語集団 (G.L.M. = "groupe de langue maternelle") や言語共同体という呼称でもよいが,「エスニー」という表現で概念をカプセル化してしまえば確かに便利である.これにより,従来,「英語母語話者集団」と訳されてきた "native (or L1) speakers of English" は「英語エスニー」と端的に訳すことができる.

厳密な定義ではエスニーはある言語を母語として話す集団を指すが,第2言語としての話者集団をも含めた緩い定義で用いることもできるかもしれない.ただし,その場合にも母語話者なのか非母語話者なのかを分けるのが適切なことがあるだろう.ブルトン (52) は,前者を ethnophone (母民族語話者),後者を allophone (非母民族語話者)と呼んでいる.この用語によれば,"native (or L1) speakers of English" は「英語エスノフォンヌ」,"L2 speakers of English" は「英語アロフォンヌ」と呼ぶことができる.そして,両者合わせた "speakers of English" は,緩い意味での「英語エスニー」として呼ぶことができる.

異なるエスニー間の言語活動や社会言語学的状況について異同を調べるといった,言語地理学の課題に対するアプローチから生まれた概念であり用語である.便利に利用できそうだ.

・ ロラン・ブルトン 著,田辺 裕・中俣 均 訳 『言語の地理学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

2013-07-12 Fri

■ #1537. 「母語」にまつわる3つの問題 [sociolinguistics][terminology][linguistic_right]

「母語」は言語学の専門用語というわけではないが,一般にも言語学にも広く使われている.英語で "mother tongue", フランス語で "langue maternelle", ドイツ語で "Muttersprache" であり,「母の言語」という言い方は同じである.典型的に母親から習得する,話者にとっての第1言語のことであり,自明な呼称のように思われるかもしれない.だが,「母語」という用語にはいくつかの問題が含まれている.すでに定着している用語であり,使うのを控えるというのも難しいが,問題点を指摘しておくことは重要だろう.

1つ目は,用語にまつわる表面的な問題である.母から伝承される言語というイメージは情緒的ではあるが,現実には母以外から言語を聞き知る例はいくらでもある.母とはあくまで養育者の代名詞であるという議論は受け入れるとしても,「#1495. 驚くべき北西アマゾン文化圏の multilingualism」 ([2013-05-31-1]) で示したように,社会制度として父の言語が第1言語となるような文化も存在する.この場合には,むしろ「父語」の呼称がふさわしい.

2つ目は,母語の定義についてである.上でも第1言語という代替表現を用いたが,これが含意するのは,母語とは話者が最初に習得した言語を指すということである.ほとんどの場合,この定義でうまくいくだろうが,習得順序によって定まる母語と心理的実在としての母語とが一致しないケースがまれにあるかもしれない.ブルトン (34--35) による以下の文章を参照.

国家が国勢調査を実施するために与えている多様な〔母語の〕定義は,時間的先行性と心理的内在性という2つの規準のあいだを行きつ戻りつするためらいを反映している.前者の定義はつまり,母語は最初の言語であるということであり,後者は,人が話し続け,なかんずくその中で思考する言語が,母語であるというわけである.幼年期,とくに第一幼年期において習得されるということが,客観的諸条件の中では一般に最も重要とされている(インド,メキシコ,フィリピン,カナダ,モーリシャスなど).しかし多言語使用の根強い伝統をもつスイスのような国は,母語とは自分が一番よくわかっていると信じかつそれで思考する言語だということを,正確に示している.いかなる定義を採用しようとも,母語を母語たらしめている本質的に重要な価値と,母語が個人の社会文化的帰属に関して重要な指標であることについては,一般に見解の一致を見ている.

3つ目に,本質的に話者個人の属性としての母語が,用語として社会的な文脈に現われるとき,ほとんど気付かれることなく,その意味内容が社会化され,ゆがめられてしまうという問題がある.例えば,UNESCO 1953 は,次のように述べて,母語での教育の機会を擁護している.

On educational grounds we recommend that the use of the mother tongue be extended to as late a stage in education as possible. In particular, pupils should begin their schooling through the medium of the mother tongue, because they understand it best and because to begin their school life in the mother tongue will make the break between home and school as small as possible.

意図として良心的であり,趣旨には賛成である.しかし,"the mother tongue" という用語が教育という社会的な文脈で用いられることにより,本来的に話者個人と結びつけられていたはずの問題が,社会問題へとすり替えられえいるように思われる.

話者個人にとって母語というものが紛れもない心理的実在だとしても,その言語が社会的に独立した言語として認知されているかどうかは別問題である.例えば,その言語が威信ある言語の1方言として位置づけられているにすぎず,独立した言語として名前が与えられていない可能性がある.その場合には,その話者は母語での教育の機会を与えられることはないだろう.また,話者本人が自らの言語を申告する際に,母語を申告しない可能性もある.Romain (37) によれば,イギリスにおいて,家庭で普段 Panjabi を話すパキスタン系の人々は,自らは Panjabi の話者ではなく,パキスタンの国語である Urdu の話者であると申告するという.ここには故国の政治的,宗教的な要因が絡んでいる.

母語を究極的に個人の属性として,すなわち個人語 (idiolect) として解釈するのであれば,母語での教育とは話者の数だけ種類があることになる.しかし,そのように教育を施すことは非現実的だろう.一方で,ある程度抽象化した言語変種 (variety) として捉えるのであれば,その変種は言語なのか方言なのかという,例の頭の痛い社会言語学的な問題に逆戻りしてしまう.社会的な文脈で用いられた母語という用語は,すでに社会化された意味内容をもってしまっているのである.

・ ロラン・ブルトン 著,田辺 裕・中俣 均 訳 『言語の地理学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-28 Fri

■ #1523. Abstand language と Ausbau language [terminology][sociolinguistics][language_or_dialect]

昨日の記事「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) で,言語と方言の区別という問題に迫るための新しい概念と用語を導入した.今日は関連して,ある言語変種が方言 (heteronomous) ではなく言語 (autonomous) と認定されるために,2つの異なる基準があるということを議論したい.

ドイツの社会言語学者 Heinz Kloss の導入した対概念に,標題の Abstand language と Ausbau language がある.Trudgill の用語集によれば,それぞれ次のように説明される.

Ausbau language (German /ˈausbau/) A concept due to the German sociolinguist Heinz Kloss. A variety which derives its status as a language, rather than a dialect, not so much from its linguistic characteristics, like an Abstand language, but from its social, cultural and political characteristics. These characteristics will normally involve autonomy and standardisation. Norwegian and Swedish are regarded as distinct languages, not because they are linguistically very different from one another --- there is clear mutual intelligibility --- but because they are associated with two separate, independent nation states, and because they have traditions involving different writing systems, grammar books and dictionaries. Ausbau is the German word for 'extension' or 'building up'. Note that when new Ausbau languages are being developed through language planning, planners will often make the most of what Abstand is available. For example, Ivar Aasen, the developer of the form of Standard Norwegian now known as Nynorsk deliberately modelled it on those (western) dialects which were least like Danish, which had hitherto been the standard language of Norway. There is no widely used English equivalent for this term, but 'language by extension' is sometimes employed. (11--12)

Abstand language (German /ˈapʃtant/) A concept developed by the German sociolinguist Heinz Kloss. A variety of language which is regarded as a language in its own right, rather than a dialect, by virtue of being very different in its linguistic characteristics from all other languages. The degree of linguistic distance (German 'Abstand') between this variety and other languages is such that, unlike Ausbau languages, there can be no dispute as to its language status. Basque, the language spoken in northern Spain and southwestern France, is a good example of an Abstand language. It is clearly a single language, because its dialects are similar. And it is clearly a language rather than a dialect because, since it is not related historically to any other European language, it is completely different in its grammar, vocabulary and pronunciation from the neighbouring languages, French and Spanish . . . . There is no widely used English equivalent for this term, but 'language by distance' is sometimes employed. (1--2)

この対概念を英語史に応用できそうな例を考えると,例えば中世イングランドにおいてラテン語やフランス語が権威をもっていた社会言語学的状況にあって,英語は,社会的な立場こそ弱かったものの,誰もが認める1つの独立した (autonomous) 言語ではあった.なぜならば,単純に英語はラテン語やフランス語とはまるで似つかない Abstand language だからだ.ところが,フランス語はイングランドにおいてこそ英語よりも地位が高かったが,フランスにおいてはラテン語の影にあってむしろ英語の状況に比べれば独立性は危うかった.フランス語は権威あるラテン語とあまりに似すぎており,それに従属する (heteronomous) 方言へと降格しかねない.フランス語は,ラテン語によって自らの autonomy を侵されかねず,Ausbau language として独立した地位を守る必要があったのである.「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) で触れたように,ラテン語とフランス語の言語的な近さがかえってあだとなり,綴字の混用や etymological_respelling が英語における以上に頻繁に起こっていたことは,ラテン語に対する両言語の関係が異なっていたからに相違ない.この議論に Abstand と Ausbau の対概念を持ち込むことができるのではないか.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2013-06-27 Thu

■ #1522. autonomy と heteronomy [sociolinguistics][dialect][variety][terminology][language_or_dialect][dialect_continuum]

言語学および社会言語学の古典的な問題の1つに,言語 (language) と方言 (dialect) の境界という問題がある.この境界を言語学的に定めることは,多くの場合,きわめて難しい([2013-06-05-1]の記事「#1500. 方言連続体」を参照).この区別をあえてつけなくて済むように "a linguistic variety" (言語変種)という便利な術語が存在するのだが,社会言語学的にあえて概念上の区別をつけたいこともある.その場合,日常用語として実感の伴った「言語」と「方言」という用語を黙って使い続けてしまうという方法もあるが,それでは学問的にあえて区別をつけたいという主張が薄まってしまうきらいがある.

そこで便利なのが,標題の autonomy と heteronomy という一対の概念だ.autonomous な変種とは,内からは諸変種のなかでもとりわけ権威ある変種としてみなされ,外からは独立した言語として,すなわち配下の諸変種を束ねあげた要の変種を指す.一方,heteronomous な変種とは,内からも外からも独立した言語としての地位を付されず,上位にある autonomous な変種に従属する変種を指す.比喩的にいえば,autonomy とは円の中心であり,円の全体でもあるという性質,heteronomy とはその円の中心以外にあって,中心を指向する性質と表現できる.

この対概念をよりよく理解できるように,Trudgill の用語集からの説明を示そう.

autonomy A term, associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen, which means independence and is thus the opposite of heteronomy. Autonomy is a characteristic of a variety of a language that has been subject to standardisation and codification, and is therefore regarded as having an independent existence. An autonomous variety is one whose speakers and writers are not socially, culturally or educationally dependent on any other variety of that language, and is normally the variety which is used in writing in the community in question. Standard English is a dialect which has the characteristic of autonomy, whereas Cockney does not have this feature. (12)

heteronomy A term associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen. Dependence --- the opposite of autonomy. Heteronomy is a characteristic of a variety of a language that has not been subject to standardisation, and which is not regarded as having an existence independent of a corresponding autonomous standard. A heteronomous variety is typically a nonstandard variety whose speakers and writers are socially, culturally and educationally dependent on an autonomous variety of the same language, and who look to the standard autonomous variety as the one which naturally corresponds to their vernacular. (58)

日常用語としての「言語」と「方言」が指示するものの性質をそれぞれ autonomy vs heteronomy として抽出し,その性質を形容詞 autonomous vs heteronomous として記述できるようにしたのが,この新しい概念と用語の利点だろう.言語と方言の区別,標準変種と非標準変種の区別という問題を,社会的な独立と依存という観点からとらえ直した点が評価される.関連して,Romain (14--15) の解説も有用.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: OUP, 2003.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-25 Tue

■ #1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか [terminology][verb][passive][category][sobokunagimon]

英語で受動態を "passive voice",能動態を "active voice" と呼ぶが,なぜ「態」が "voice" と対応するのだろうか.この文法範疇は主語や目的語などの文の要素が動詞の表わす動作とどのように関わるかを表わすものであり,いわば動作の姿や有様(=態)を標示する機能をもっている.このように日本語の「態」という用語はかろうじて理解されるかもしれないが,なぜ英語では "voice" と表現されるのかは謎である.そこで,調べてみることにした.

まずは,OED から.voice, n. の語義13によると,文法用語としての "voice" の初例は15世紀前半である(大陸の文献では初出が16世紀なので,英語での使用のほうが早いことになる).最初期の用例を2つ挙げよう.

c1425 in C. R. Bland Teaching Gram. in Late Medieval Eng. (1991) 160 (MED), Þo secund coniugaciun..of passyf wowus, þat as -e- long befor þo -ris indecatyf, as doceris.

a1450 (a1397) Prol. Old Test. in Bible (Wycliffite, L.V.) (Cambr. Mm. II. 15) (1850) xv. 57 A participle of a present tens, either preterit, of actif vois, eithir passif.

次に MED voice (n.) 6(a) によれば,15世紀の文法用語として,用例が続々と挙がる.興味深いことに,名詞の「格」 (case) を表わすのに voice が用いられている例がある.また,先の OED の voice, n. の語義14には,廃用ではあるが「人称」 (person) との定義もある.つまるところ,voice は,中世後期から近代初期にかけて,しばしば動詞の「態」を表わすほか,ときには名詞や動詞の屈折範疇をも広く表わすことができたらしい.

関連して,ラテン文法で「態」は "genus" と呼ばれるが,これは名詞の範疇である "gender" とも同根である.ある用語が,品詞にかかわらず,ある種の分類に貼り付けられるラベルとして共用されることがある,もう1つの例として解釈できる.これらの文法用語の使い方は文法家の属する流派にも依存するため,近代期の一般的な用語と語義を同定するには文法史の知識が必要となるだろうが,私にはその知識はないので,詳細に立ち入ることができない.

この問題について,ほかに手がかりはないかと言語学辞典その他に当たってみた.そして行き当たったのが,意外なところで Lyons (371--72) だ.

8.3.1 The term 'voice'

The term 'voice' (Latin vox) was originally used by Roman grammarians in two distinguishable, but related, senses: (i) In the sense of 'sound' (as used in the 'pronunciation' of human language: translating the Greek term phōnē, especially of the 'sounds' produced by the vibration of the 'vocal cords': hence the term 'vowel' (from Latin sonus vocalis, 'a sound produced with voice', via Old French vowel). (ii) Of the 'form' of a word (that is, what it 'sounded' like) as opposed to its 'meaning' . . . . the first of these two senses is still current in linguistics in the distinction between voiced and voiceless 'sounds' (whether as phonetic or phonological units . . .). In the second sense, 'voice' has disappeared from modern linguistic theory. Instead, the term has developed a third sense, derived ultimately from (ii) above, in which it refers to the active and passive 'forms' of the verb. (the traditional Latin term for this third sense was species or genus. In the course of time, genus was restricted to the nominal category of 'gender'; and the somewhat artificial classification of the 'forms' of the different parts of speech in terms of genera and species was abandoned.) The traditional Greek term for 'voice' as a category of the verb was diathesis, 'state', 'disposition', 'function', etc.; and some linguists prefer to use 'diathesis', rather than 'voice', in this sense of the term. However, the risk of confusion between the phonetic or phonological sense of 'voice' and its grammatical sense is very small.

voice にせよ,case にせよ,gender にせよ,文法範疇の用語の語源や意味を探ってもあまり納得がゆかないのは,結局のところ,それぞれの文法範疇の機能が一言では記述できない代物であり,それならば「種類」や「形」を表わす類義語で代えてしまえ,という名付けに対する緩い態度があるからかもしれない.

なお,上の引用にもある通り,「態」という文法範疇を表わすのに,voice のほかにギリシア語由来の diathesis という用語が使われることもある.これは dia- (between) + thesis (position) という語形成で「配置」ほどの原義である.

・ Lyons, John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP, 1968.

2013-06-18 Tue

■ #1513. 聞こえ度 [phonetics][phoneme][sonority][syllable][terminology][phonotactics]

音節 (syllable) には様々な定義が与えられうるが,広く受け入れられているものとして,分節音の音声的な聞こえ度 (sonority) に依存する定義がある.聞こえ度そのものは,"the overall loudness of a sound relative to others of the same pitch, stress and duration" (Crystal 442) のように定義される.各分節音が本来的にもつ聞こえやすさの程度と解釈できる.

分節音の聞こえ度の測定は様々になされており,その値については実験ごとに詳細は異なるかもしれないが,おおまかな分類や順位については研究者のあいだで一致をみている.その1例として,Hogg and McCully (33) に挙げられている英語の分節音の sonority scale を示そう.

| Sounds | Sonority values | Examples |

|---|---|---|

| low vowels | 10 | /a, ɑ/ |

| mid vowels | 9 | /e, o/ |

| high vowels | 8 | /i, u/ |

| flaps | 7 | /r/ |

| laterals | 6 | /l/ |

| nasals | 5 | /n, m, ŋ/ |

| voiced fricatives | 4 | /v, ð, z/ |

| voiceless fricatives | 3 | /f, θ, s/ |

| voiced stops | 2 | /b, d, g/ |

| voiceless stops | 1 | /p, t, k/ |

一般に,子音よりも母音のほうが,無声よりも有声のほうが,口の開きが小さいよりも大きいほうが聞こえ度は高い.子音についていえば,子音の強度と聞こえ度は反比例の関係であり,強度の低い(=弱い=聞こえ度の高い)子音は,音声的な摩耗や消失を被りやすい.

さて,聞こえ度が音節を定義するのに有効なのは,分節音の連続において聞こえ度が頂点 (peak) に達するところが音節の核 (syllabic nucleus) と一致するからである.語を分節音の連続に分け,各分節音に聞こえ度を割り振ると,1つ以上の聞こえ度の頂点が得られる.この頂点の数が,その語の音節数ということになる.ある音節と隣あう音節との境目がどこに落ちるかは理論的な問題を含んでいるが,少なくとも音節の核(頂点)は,このように聞こえ度を分析することで機械的に定まるので都合が良い.

以下に,いくつかの語の聞こえ度分析を示そう.

| Word | Pronunciation | Sonority values | Peaks = Syllables |

|---|---|---|---|

| modest | /modest/ | 5-9-2-9-3-1 | 2 |

| complain | /compleːn/ | 1-9-5-1-6-9-5 | 2 |

| petty | /peti/ | 1-9-1-8 | 2 |

| elastic | /əlæstik/ | 8-6-10-3-1-8-1 | 3 |

| elasticity | /iːlæstisiti/ | 9-6-10-3-1-8-3-8-1-8 | 5 |

| petrol | /petrəl/ | 1-9-1-7-9-6 | 2 |

| button | /bʌtn/ | 2-9-1-5 | 2 |

| bottle | /botl/ | 2-9-1-6 | 2 |

最後の button や bottle では最終音が子音だが,聞こえ度として頂点をなすので,音節の核として機能している.いわゆる音節主音的子音である.

さらに興味深いのは,音節を構成する一連の分節音が聞こえ度に関するある法則を示すことである.これは "Sonority Sequencing Generalisation" (SSG) と呼ばれる原則で,次のように定式化される.

[I]n any syllable, there is a segment constituting a sonority peak that is preceded and/or followed by a sequence of segments with progressively decreasing sonority values. (Crystal 442)

音節によって山の頂点の高さはまちまちだが,典型的に「谷山谷」のきれいな分布になるということを,SSG は示している.onset が s で始まる子音群 (ex. sp-, st-, sk-) の場合などではこの原則は規則的に破られることが知られているが,これを除けば SSG は英語において非常に安定した原則である.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-06-08 Sat

■ #1503. 統語,語彙,発音の社会言語学的役割 [variation][syntax][lexicon][variety][sociolinguistics][terminology][linguistic_area]

これまでの記事でも言語項(目) (linguistic item) という術語を用いてきた.これは変異を示しうるあらゆる言語単位を指すための術語として,Hudson (21--22) によって導入されたものである.より一般的な言語学用語では "lexical items" (単語), "sounds" (発音), "constructions" (構文)などと単位が区別されているが,いずれも社会的な変異を示すという点で違いはなく,単位が何であれ,それを指示できる術語が欲しいというわけである.

しかし,あえて言語項目を上記3つの単位に区別して,それぞれの単位における変異がもつ社会言語学的な機能を考えるとき,そこに差はあるのだろうか.つまり,単語の変異,発音の変異,構文の変異とを比べると,社会言語学的にみて,変異の質に違いはあるのだろうか.

この問題を考察するにあたって,日本語でも英語でも,発音の変異は単語や構文の変異とは異なる扱いを受けやすいという事実を指摘しておこう.地域方言について話題にするとき,一般に,語彙や文法の違いよりも,発音の違いを指摘することが多い.訛り (accent) として言及されるものである.英語の英米差でも,語彙にも文法にも相違点はあるが,それぞれの変種の母語話者は,まず発音によって相手の変種を認識する.音声は物理的な現象として直接的な変異のインデックスとみなされやすいという事情がありそうだ.そこで,発音は話者の出自を示す社会言語学的な機能を,他の単位よりも強くもっていると仮定することができる.では,それに対して語彙や構文の変異はどのような機能をもっていると仮定できるか.

Hudson (44--45) は,バルカン半島や南インドの言語圏 (linguistic area) において,文法項目が言語の垣根を越えて広がっている例を挙げながら,構文などの文法項目は語彙や発音に比べて変異の量が少ないという仮説を立てている.一方,これらの言語圏では,語彙の変異は社会的な差異を表わすのに有効に活用されている.ここから,Hudson (45) は言語項目を構成する3つの単位について,一般的な仮説を提起した.

A very tentative hypothesis thus emerges regarding the different types of linguistic items and their relations to society, according to which syntax is the marker of cohesion in society, with individuals trying to eliminate alternatives in syntax from their individual language. In contrast, vocabulary is a marker of divisions in society, and individuals may actively cultivate alternatives in order to make more subtle social distinctions. Pronunciation reflects the permanent social group with which the speaker identifies.

団結を表わす構文,相違を表わす語彙,アイデンティティを表わす発音.検証すべき仮説として,実に興味をそそられる.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-06-05 Wed

■ #1500. 方言連続体 [dialect_continuum][dialect][geography][isogloss][map][terminology][language_or_dialect]

方言どうしの境界線(あるいは時に言語どうしの境界線)は,必ずしも明確に引けるとは限らない.否,多くの場合,方言線は多かれ少なかれ恣意的である.「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) で述べたように,等語線 isogloss が太い束をなすところに境界線が引かれるとするのが一般的ではあるが,絶対的な基準はないといってよい.

ある旅行者が地理的に連続体をなすA村からZ村へと歩いてゆく旅を想像すると,A村の言語とB村の言語とは僅少な差しかなく,B村とC村,C村とD村も同様だろう.旅行者は,各々の言語的な差異にはほとんど気付かずに歩いて行き,ついにZ村に達する.ところが,客観的にA村とZ村の言語を比べると,明らかに大きな差異があるのである.村から村への言語差はデジタルではなくアナログであり,旅行者が体験したのは方言連続体 (dialect continuum) にほかならない.世界各地に方言連続体が存在するが,ヨーロッパだけを見ても複数の方言連続体が見られる.以下は,Romain (12) の図を参考にして作った方言連続体の地図である.

この地図は,例えばイタリア南端からフランス北部のカレーまで,あるいはアムステルダムからウィーンまで,方言連続体を旅することができるということを意味する.

方言連続体を示す地域の限界は,波線で示された国境線と一致することもあれば一致していないこともある.これは,隣り合う2つの村が国境を挟んでいるからといって,必ずしも大きく異なる言語を用いているというわけではないということを示すと同時に,場合によっては同一国内の隣り合う2つの村でも言語の断絶があり得るということを示す.

方言連続体に関しては,理論的な問題がある.A, B, C, . . . Zの村々が方言連続体を構成していると想定した場合,それぞれの村の内部では一様な言語が行なわれていると考えてよいのだろうか.あるいは,村の西端と中央と東端とではミクロな方言連続体が存在しているのだろうか.もしA村とB村がそれぞれ言語的に一様だと仮定するならば,A村は1つの方言地域 (dialect area) を構成し,B村はもう1つの方言地域を構成するということになり,A村の方言とB村の方言の間には連続体ではなく小さいながらも断絶が想定されるということにならないだろうか.方言連続体という概念と方言地域という概念はどのように関連しているのだろうか.この理論的問題は,Chambers and Trudgill の問題として,Heeringa and Nerbonne によって取り上げられている.

Chambers and Trudgill (1998) introduced an interesting puzzle, one that is related to whether dialects should be viewed as organized by areas or via a geographic continuum. They observed that a traveller walking in a straight line notices successive small changes from village to village, but seldom, if ever, observes large differences. This sounds like a justification of the continuum view . . . . (376)

いかに方言連続体が生じるか,なぜ方言が存在するのかという問題については,「#1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明」 ([2012-11-20-1]) の記事も参照.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ Heeringa, Wilbert and John Nerbonne. "Dialect Areas and Dialect Continua." Language Variation and Change 13 (2001): 375--400.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1998.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow