2017-01-29 Sun

■ #2834. wimmin と herstory [political_correctness][pronunciation_spelling][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

標題の最初の語は woman の複数形 women を表わす PC 的な綴字である.従来の標準的な綴字では,woman/women が man/men からの派生であり,したがって副次的であるという含意を伴うために,それを改善すべくフェミニストが表音的な綴字を作り出したという経緯があった.現在でも主要な英和辞典には見出し語として挙がっているが,ほとんどの英英辞典では見出しが立てられていない.落ちぶれた一時限りの流行語,という扱いなのだろう.今では,歴史的な価値しか残っていない.

同様に,history に対する herstory も,PC 史ではことのほかよく知られている.「フェミニストの観点からの歴史,女性の歴史」を指すが,やはり現在の英英辞典では扱われていない.

Hughes (183) が,これらの語の歴史に関して解説を加えている.両語とも,すっかりこけにされてしまったものである.

Wimmin . . . attracted a lot of publicity in 1982--3 before going through the phases of satire and obsolescence prior to fading away. A similar feminist coinage was herstory, briefly institutionalized in the acronym "WITCH --- Women Inspired to Commit Herstory," in Robin Morgan's Sisterhood is Powerful (1970, p. 551). Jane Mills made this telling observation in her compendium Womanwords: "The rewriting or respeaking of history as herstory --- coined by some feminists in the 1970s --- is guaranteed to annoy most men, many women and almost all linguists" (1989, p. 118). Although the currency of herstory has declined, Elaine Showalter showed further creativity in her study Hystories: Hysterical Epidemics and the Modern Media (1997).

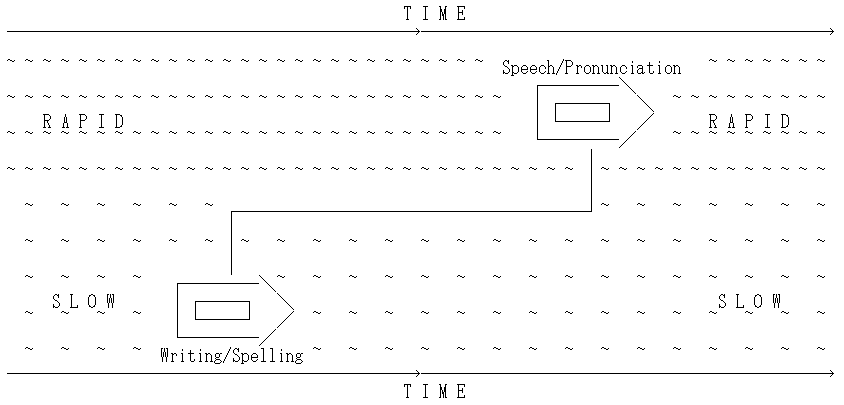

wimmin について,PC 史の観点からは,上の引用に述べられているほかに言うべきことはないが,綴字の問題と関連して,もう少し議論を続けてみたい.この綴字改革(あるいは綴字操作?)の背景にある考え方は,冒頭に述べたように,<women> という綴字は否応なしに <men> を連想させてしまう.視覚的に韻を踏んでいる (eye rhyme) からである.両語の形態・意味的なつながりは,無視し得ないほどに明白である.

ところが,発音は別の話だ.発音としては,むしろ /mɛn/ と /ˈwɪmɪn/ で韻を踏まない.つまり,発音を忠実に標記するような綴字に変えれば,両語の関係を見えにくくすることができる,ということになる.発音と綴字の乖離 (spelling_pronunciation_gap) は英語における悪名高い特徴だが,<wimmin> はまさにその特徴を逆手に取った pronunciation_spelling の技法の成果なのである.

現代英語の綴字体系の基本方針が,表音性 (phonography) というよりも表形態素性 (morphography) にあることは,「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) などで見てきた通りである.端的にいえば,綴字は音より意味を表わすほうに重点を置くという方針だ.<wimmin> への綴字改革は,その裏をかいて,men との意味の連想を断つのに,その対立項としての表音重視をもってする,という戦略をとったことになる.綴字の担いうる表音機能と表形態素機能という文字論上の対立を,PC という社会言語学的な目的のために利用した例といえるだろう.綴字の政治利用の1形態と言ってもよい.PC がいかなる言語的な素材を戦略的に用いてきたか,その類型論を考える際に,<wimmin> はおもしろい例を提供してくれている.

women の発音と綴字を巡る話題については,「#223. woman の発音と綴字」 ([2009-12-06-1]),「#224. women の発音と綴字 (2)」 ([2009-12-07-1]),「#246. 男性着は「メンズ」だが,女性着は?」 ([2009-12-29-1]),「#247. 「ウィメンズ」と female」 ([2009-12-30-1]) も参照.

・ Hughes, Geoffrey. Political Correctness: A History of Semantics and Culture. Malden, ML: Wiley Blackwell, 2010.

2016-12-18 Sun

■ #2792. Webster の発音への影響 [pronunciation][ame][webster]

Noah Webster (1758--1843) が,イギリス綴字とは異なるものとして,いくつかの単語でアメリカ綴字を提案したことはよく知られている.しかし,綴字教本の出版を通じて,間接的にアメリカ英語の発音にも影響を与えた可能性があるということは,あまり注目されない.Baugh and Cable (361) は,"Webster's Influence on American Pronunciation" という節を設けて,この点について議論している.

Though the influence is more difficult to prove, there can be no doubt that to Webster are to be attributed some of the characteristics of American pronunciation, especially its uniformity and the disposition to give fuller value to the unaccented syllables of words. Certainly he was interested in the improvement of American pronunciation and intended that his books should serve that purpose. In the first part of his Grammatical Institute, which became the American Spelling Book, he says that the system "is designed to introduce uniformity and accuracy of pronunciation into common schools."

Webster の発音への影響とは,具体的には,上の引用文にあるように,多音節語における強勢のない音節の母音を完全な音価で明瞭に発音するというアメリカ発音の傾向に関するものである.例えば necessary, secretary はイギリス英語では典型的に necess'ry, secret'ry のように発音されて音節が縮まるが,アメリカ英語では当該の母音が完全な音価値で明瞭に発音される.関連して,アメリカ英語の centénary, labóratory, advértisement にみられる強勢位置も特徴的である.

このような傾向は,単語を構成する各々の音節は明確に発音すべきである,というアメリカ的な教育的指導の結果と考えられ,その教育の現場で大きく貢献したのが Webster の The American Spelling Book (1783) だったというわけだ.以下は,18世紀末の当時,何千というアメリカの学校でみられたはずの授業風景の記述である.Baugh and Cable (362) が,Letter to Henry Barnard, December 10, 1860 より引いている文章である.

It was the custom for all such pupils [those who were sufficiently advanced to pronounce distinctly words of more than one syllable] to stand together as one class, and with one voice to read a column or two of the tables for spelling. The master gave the signal to begin, and all united to read, letter by letter, pronouncing each syllable by itself, and adding to it the preceding one till the word was complete. Thus a-d ad, m-i mi, admi, r-a ra, admira, t-i-o-n shun, admiration. This mode of reading was exceedingly exciting, and, in my humble judgment, exceedingly useful; as it required and taught deliberate and distinct articulation. . . . When the lesson had been thus read, the books were closed, and the words given out for spelling. If one was misspelt, it passed on to the next, and the next pupil in order, and so on till it was spelt correctly. Then the pupil who had spelt correctly went up in the class above the one who had misspelt. . . . Another of our customs was to choose sides to spell once or twice a week. . . . [The losing side] had to sweep the room and build the fires the next morning. These customs, prevalent sixty and seventy years ago, excited emulation, and emulation produced improvement.

この教室風景については,「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]) でも関連する話題に触れているので,参考までに.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-11-28 Mon

■ #2772. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (1) [standardisation][prescriptivism][prescriptive_grammar][emode][pronunciation][orthoepy][dictionary][lexicography][rp][johnson][lowth][orthoepy][orthography][walker]

中英語の末期から近代英語の半ばにかけて起こった英語の標準化と規範化の潮流について,「#1237. 標準英語のイデオロギーと英語の標準化」 ([2012-09-15-1]),「#1244. なぜ規範主義が18世紀に急成長したか」 ([2012-09-22-1]),「#2741. ascertaining, refining, fixing」 ([2016-10-28-1]) を中心として,standardisation や prescriptive_grammar の各記事で話題にしてきた.この流れについて特徴的かつ興味深い点は,時代のオーバーラップはあるにせよ,語彙→文法→発音の順に規範化の試みがなされてきたことだ.

イングランド,そしてイギリスが,国語たる英語の標準化を目指してきた最初の部門は,語彙だった.16世紀後半は語彙を整備していくことに注力し,その後17世紀にかけては,語の綴字の規則化と統一化に焦点が当てられるようになった.語彙とその綴字の問題は,17--18世紀までにはおよそ解決しており,1755年の Johnson の辞書の出版はだめ押しとみてよい.(関連して,「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]),「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1]) を参照).

次に標準化・規範化のターゲットとなったのは,文法である.18世紀には規範文法書の出版が相次ぎ,その中でも「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1]) や「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1]) が大好評を博した.

そして,やや遅れて18世紀後半から19世紀にかけて,「正しい発音」へのこだわりが感じられるようになる.理論的な正音学 (orthoepy) への関心は,「#571. orthoepy」 ([2010-11-19-1]) で述べたように16世紀から見られるのだが,実践的に「正しい発音」を行なうべきだという風潮が人々の間でにわかに高まってくるのは18世紀後半を待たなければならなかった.この部門で大きな貢献をなしたのは,「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) である.

「正しい発音」の主張がなされるようになったのが,18世紀後半という比較的遅い時期だったことについて,Baugh and Cable (306) は次のように述べている.

The first century and a half of English lexicography including Johnson's Dictionary of 1755, paid little attention to pronunciation, Johnson marking only the main stress in words. However, during the second half of the eighteenth century and throughout the nineteenth century, a tradition of pronouncing dictionaries flourished, with systems of diacritics indicating the length and quality of vowels and what were considered the proper consonants. Although the ostensible purpose of these guides was to eliminate linguistic bias by making the approved pronunciation available to all, the actual effect was the opposite: "good" and "bad" pronunciations were codified, and speakers of English who were not born into the right families or did not have access to elocutionary instruction suffered linguistic scorn all the more.

では,近現代英語の標準化と規範化の試みが,語彙(綴字を含む)→文法→発音という順序で進んでいったのはなぜだろうか.これについては明日の記事で.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-10-27 Thu

■ #2740. word のたどった音変化 [pronunciation][phonetics][vowel][minim]

「#2180. 現代英語の知識だけで読めてしまう古英語文」 ([2015-04-16-1]) で挙げたように,現代英語の word は,古英語でもそのまま <word> と綴られており,一見すると何も変わっていないように思われるが,とりわけ発音に関しては複雑な変化を経ている.『英語語源辞典』によると,「OE word の o は -rd の前で ō と長音化し,/woːrd → wuːrd → wurd → wʌrd → wəːd/ と発達したと説明されるのがふつうだが,この場合 /wurd/ と短くなったのは,末尾の -d が無声化したため母音延長の起こらなかった北部・東部方言の影響か」とある.

だが,音変化について他の説明もありうるようだ.例えば,中尾 (163) によれば,後期古英語から [p, b, f, m, w] のような唇音の後位置で [ɔ] > [ʊ] の上げの過程が生じたとされる.これは,以下のような単語群に観察される.

borgian > burgian (to borrow)

fol > full (full)

forþor > furþer (further)

fugol (fowl)

morþor > murþer (murder)

spora > spura (spur)

worc > wurc (work)

word > wurd (word)

worold > wurold (world)

wulf (wolf)

そして,中英語から初期近代英語にかけて [ʊ] > [ʌ] の中舌化・非円唇化が起こり,結果としての /ʌr/ が,後期近代英語になると /ɪr, ɛr/ と合流し,現在の /ər/ へと連なったという.関連する単語群としては,以下のものがある(中尾,p. 306).burn, burst, burden, burr, cur, curd, curse, curtain, curl, church, demur, disturb, fur, furnish, further, furze, hurl, hurt, hurdle, journey, murder, nurse, occur, purse, purchase, prefer, purple, purpose, spur, spurn, surge, scurf, turf, turn, Thursday, work, worm, worse, worst, worship, worth, worthy, world, word.中舌化については,「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]),「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]),「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1]) などを参照されたい.

なお,上に挙げた語群では <ur> の綴字が多いが,<w> で始まる語については <or> が多いことに注意.これは,"minim avoidance" (Carney 188) のもう1つの例であり,<wu>, <wi> を嫌った結果である("minim avoidance" については,「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]) も参照).だが,歴史的には中英語などで <wurd> を含めた <wur-> をもつ綴字もあったことには注意しておきたい.中英語の異綴字については,MED より wōrd (n.) を参照.

word のたどった変化,特に音変化の問題は,深入りするとなかなか大変そうである.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2016-05-30 Mon

■ #2590. <gh> を含む単語についての統計 [statistics][spelling][grapheme][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][digraph][gh]

標記について,辻前が,Jones の English Pronouncing Dictionary (12th ed.) を用いて,<gh> を含む固有名詞,派生語,複合語を除いた90語を対象とした調査を行なっている.以下に,辻前 (145--46) が結論部で整理して示している数字を示したい.

1. Spelling について

(1) Digraph 'gh' の位置による分類

語頭にある語 6 (7%) 語中にある語 19 (21%) 語尾にある語 (-t を含む) 65 (72%)

語頭に 'gh' がくる語はすべて gh [g] 音である.

(2) 母音字による分類

- ough(t) を含む語 29 73 -igh(t) を含む語 24 -augh(t) を含む語 10 -eigh(t) を含む語 10 その他 17

2. Sound について

(1) 'gh' 音による分類

gh [g] 音語 14 (16%) gh [f] 音語 10 (10%) gh-mute 語 62 (70%) その他の音 4 (4%)

'gh' [g] 音語は不必要に作られたか,借用語である.正規の変化によるものとしては [f] 音語が一割ある外はほとんど黙字であるといえる.

(2) gh-mute 語の分類

[-ait] となる語 25 54 [ɔːt] となる語 19 [-eit] となる語 10 その他の音 8

正規の音声変化が立証されるとともに,この点で 'gh' digraph と母音との関係が密接であったことに注目すべきであろう.

(3) 音節による分類

単音節語 68 (76%) 2音節語 19 (21%) 3音節語 3 (3%)

'gh' word は単音節で frequency の高い基本語が多く,逆に多音節語はほとんどが特殊な輸入語である.

結論としては,<gh> を含む単語では,though や thought のような単語が最も典型的である.7割ほどが,単音節語であるか,語尾に問題の2重字をもつか,無音に対応するかである.

<gh> に関連する話題として,「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]),「#210. 綴字と発音の乖離をだしにした詩」 ([2009-11-23-1]),「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]),「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1]),「#1936. 聞き手主体で生じる言語変化」 ([2014-08-15-1]),「#2085. <ough> の音価」 ([2015-01-11-1]) などの記事も参照.

・ 辻前 秀雄 「Digraph 'gh' 発達に関する史的考察」『甲南女子大学研究紀要』第4巻,1967年.128--47頁.

2016-03-20 Sun

■ #2519. transition の発音 [phonetics][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap]

「#1634. 「エキシビジョン」と equation」 ([2013-10-17-1]) で取り上げたように,<-tion> 語尾に対応する通常の発音は /-ʃən/ だが,例外的に equation の通用発音は /ɪˈkweɪʒən/ となり,語尾の摩擦音は有声化している./-ʃən/ と /-ʒən/ の揺れは <-sion> や <-sian> ではよく見られるので,それが類推的に <-tion> にも拡大したものと考えられるが,例はきわめて少ない.

equation のほかに,もう1つの例として transition がある(磯部,p. 64).LPD によると,この単語にはイギリス英語では3種類の発音が行なわれている./trænˈzɪʃən/, /trænˈsɪʃən/, /trænˈsɪʒən/ である.Preference poll によると,それぞれの使用比率は75%, 16%, 9%で,問題の /-ʒən/ をもつ発音は最も少ないが,例としては聞かれる.ただし,これはアメリカ英語では行なわれていないようだ.

・ 磯部 薫 「現代英語の単語の spelling と sound のdiscrepancy について―特に英語史の観点から見た orthography と phonology の関係について―」『福岡大学人文論叢』第8巻第1号, 1976年.49--75頁.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2015-12-26 Sat

■ #2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][syllable][pronunciation][prosody][language_change][final_e][speed_of_change][schedule_of_language_change][language_change][metrical_phonology][eurhythmy][inflection]

英語史では,名詞,動詞,形容詞のような主たる品詞において,屈折語尾が -e へ水平化し,後にそれも消失していったという経緯がある.しかし,-e の消失の速度や時機 (cf speed_of_change, schedule_of_language_change) については,品詞間で差があった.名詞と動詞の屈折語尾においては消失は比較的早かったが,形容詞における消失はずっと遅く,Chaucer に代表される後期中英語でも十分に保たれていた (Minkova 312) .今回は,なぜ形容詞弱変化屈折の -e は遅くまで消失に抵抗したのかについて考えたい.

この問題を議論した Minkova の結論を先取りしていえば,特に単音節の形容詞の弱変化屈折における -e は,保持されやすい韻律上の動機づけがあったということである.例えば,the goode man のような「定冠詞+形容詞+名詞」という統語構造においては,単音節形容詞に屈折語尾 -e が付くことによって,弱強弱強の好韻律 (eurhythmy) が保たれやすい.つまり,統語上の配置と韻律上の要求が合致したために,歴史的な -e 語尾が音韻的な摩耗を免れたのだと考えることができる.

ここで注意すべき点が2つある.1つは,古英語や中英語より統語的に要求されてきた -e 語尾が,eurhythmy を保つべく消失を免れたというのが要点であり,-e 語尾が eurhythmy をあらたに獲得すべく,歴史的には正当化されない環境で挿入されたわけではないということだ.eurhythmy の効果は,積極的というよりも消極的な効果だということになる.

2つ目に,-e を保持させるという eurhythmy の効果は長続きせず,15--16世紀以降には結果として語尾消失の強力な潮流に屈しざるを得なかった,という事実がある.この事実は,eurhythmy 説に対する疑念を生じさせるかもしれない.しかし,eurhythmy の効果それ自体が,時代によって力を強めたり弱めたりしたことは,十分にあり得ることだろう.eurhythmy は,歴史的に英語という言語体系に広く弱く作用してきた要因であると認めてよいが,言語体系内で作用している他の諸要因との関係において相対的に機能していると解釈すべきである.したがって,15--16世紀に形容詞屈折の -e が消失し,結果として "dysrhythmy" が生じたとしても,それは eurhythmy の動機づけよりも他の諸要因の作用力が勝ったのだと考えればよく,それ以前の時代に関する eurhythmy 説自体を棄却する必要はない.Minkova (322--23) は,形容詞屈折語尾の -e について次のように述べている.

. . . the claim laid on rules of eurhythmy in English can be weakened and ultimately overruled by other factors such as the expansion of segmental phonological rules of final schwa deletion, a process which depends on and is augmented by the weak metrical position of the deletable syllable. The 15th century reversal of the strength of the eurhythmy rules relative to other rules is not surprising. Extremely powerful morphological analogy within the adjectives, analogy with the demorphologization of the -e in the other word classes, as well as sweeping changes in the syntactic structure of the language led to what may appear to be a tendency to 'dysrhythmy' in the prosodic organization of some adjectival phrases in Modern English. . . . The entire history of schwa is, indeed, the result of a complex interaction of factors, and this is only an instance of the varying force of application of these factors.

英語史における形容詞屈折語尾の問題については,「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]),「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]) ほか,ilame (= Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English) の各記事を参照.

なお,私自身もこの問題について論文を2本ほど書いています([1] Hotta, Ryuichi. "The Levelling of Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." Journal of the Institute of Cultural Science 73 (2012): 255--73. [2] Hotta, Ryuichi. "The Decreasing Relevance of Number, Case, and Definiteness to Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." 『チョーサーと中世を眺めて』チョーサー研究会20周年記念論文集 狩野晃一(編),麻生出版,2014年,273--99頁).

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." ''Papers from the 5th International

2015-12-25 Fri

■ #2433. advisor の綴字と発音の相互作用 [suffix][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation][agentive_suffix][agentive_suffix]

綴字と発音の相互作用について,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) や「#2407. margarine の発音」 ([2015-11-29-1]) で触れてきた.同じ相互作用の観点から,adviser と advisor の差異化を扱った McDavid による記事をみつけたので紹介したい.

adviser と advisor は,「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) で例示したように,異なる行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) をもつペアである.意味上は,adviser が一般的な助言者を指すのに対して,advisor は特にアメリカ英語で大学の指導教官を指す傾向が強い.両語の接尾辞が異なるとはいっても,それは綴字上のみであり,発音においては通常いずれも /ədˈvaɪzɚ/ となる.しかし,以下に述べるように,McDavid が論考を発表した1942年という段階では,advisor に対して /ədˈvaɪzˌɔɚ/ のような発音も聞かれたらしい.

McDavid は,advisor の綴字と発音の発達を次のように分析している.まず,一般的な意味での adviser のみが存在していたところに,大学における「指導教官」を意味するものとして <advisor> なる綴字が生み出された.これは,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor など,-or 接尾辞をもつ語の多くが専門的な役職や職業を表わしていたために,これに乗じて書記上の差異化を生み出そうとした結果だろう.また,advisory や supervisor のような綴字の類似も関わっていたかもしれない.このように綴字上の区別が生み出されたあとに,advisor は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理により,最終音節がやや過剰に /ɔɚ/ と発音されるようになった.

つまり,advisor はまず狭められた意味として生命を得て,次に綴字において新たに作り出され,そして最後に発音が変形を受けたことによって,従来の adviser から独立した語彙素として独立したということになる.ただし,その後は上述の通り adviser と同じ発音へと回帰していったのであり,現在では advisor は視覚的に独立した語彙素 (cf. 「#2432. Bolinger の視覚的形態素」 ([2015-12-24-1])) として機能していると解釈すべきだろう.

・ McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

2015-11-29 Sun

■ #2407. margarine の発音 [spelling_pronunciation_gap][spelling][pronunciation][g]

標題の単語は「マーガリン」を意味するが,通常,発音は /ˌmɑːʤəˈriːn/ である.<a> の前位置の <g> は /g/ で発音するという一般の綴字規則に従って,第2子音を /g/ とする発音も皆無ではない.しかし,一般的には不規則な /ʤ/ で発音する.この非常にまれな綴字と発音の非対応は,<gaol> = /ʤeɪl/ にもみられるが,これについては「#94. gaol と jail」 ([2009-07-30-1]) で解説した通りである.では,<margarine> = /ˌmɑːʤəˈriːn/ には,どういう理由があるのだろうか.

この語は,マルガリン酸グリセリドという化合物を表わす化学用語 margarin /ˈmɑːʤərɪn/ に由来する.その真珠色にちなんで,ギリシア語 márgaron (pearl) の語幹を利用したフランス語形 margarine を借用元として 英語では margarin(e) の形態で1821年より用いられるようになった.一方,すべての油脂はマルガリン酸を含むという誤解から,1873年に,語尾を変形させた margarine という形態により,食卓になじみ深いマーガリンを指すようになった.

いずれの単語についても,OED の初版 (1905) によれば規則通りに /g/ をもっていたという.1931年からは英口語として /g/ をもった Maggie Ann というニックネームでも呼ばれるようになった.しかし,20世紀の早い段階から,新しい /ʤ/ の発音も現われていた.1913年に出版された Phonetic Dict. Eng. Lang. (Ed. H. Michaelis and D. Jones) によると,すでにマイナーな発音として /ʤ/ も行われていたようである.また,1922年には,省略形 marge が /ʤ/ として用いられたとの言及もある.その後20世紀後半には,本来の /g/ はまれとなり,/ʤ/ が一般的となった.

/g/ → /ʤ/ の置換の背景には,おそらく様々な要因が関わっている.『英語語源辞典』では margin などとの連想かとしながら,参考として Margaret -- Margery, Margie などの愛称形に関連する /g/ と /ʤ/ の交替にも言い及んでいる.おそらく,書記と音韻のあいだに相互作用が働き,その交渉の過程で混同が生じたものと思われる.そして,最終的にふたを開けてみたら,<g(a)> が /ʤ/ に対応するという結果となっていた,ということだろう.書記と音韻の相互作用という話題については,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) を参照.

2015-11-27 Fri

■ #2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理 [spelling_pronunciation_gap][spelling][pronunciation][writing][orthography][hel_education][alphabet][link][grahotactics]

現代英語における綴字と発音の乖離の問題については,spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取り上げてきた.とりわけその歴史的要因については,「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」 ([2009-06-28-2]) でまとめた.今回は英語綴字について言われる不規則性の種類と,それが生じた歴史的要因に注目し,改めて関連する事情を箇条書きで整理したい.各項の説明は,関連する記事のリンクにて代える.

[ 不規則性の不満の背後にある前提 ]

(1) アルファベットは表音文字体系を標榜している以上「1文字=1音」を守るべし (see #1024)

(2) 綴字規則に例外あるべからず (see #503)

(3) 1つの単語に対して1つの決まった綴字があるべし,という正書法 (orthography)の発想 (see ##53,54,194)

[ 不規則性の種類 ]

(1) 1つの文字(列)に対して複数の音: <o> で表わされる音は? <gh> で表わされる音は? (see ##210,1195)

(2) 1つの音に対して複数の文字(列): /iː/ を表わす文字(列)は? /k/ を表わす文字(列)は? (see #2205)

(3) 黙字 (silent_letter): climb, indict, doubt, imbroglio, high, hour, marijuana, know, half, autumn, receipt, island, listen, isthmus, liquor, answer, plateaux, randezvous

(4) 形態音韻上の交替: city/cities, swim/swimming, die/dying (see #1284)

(5) 綴字のヴァリエーション: color/colour, center/centre, realize/realise, jail/gaol (see #94)

[ 不規則性の歴史的要因 ]

(1) 英語は,音素体系の異なるラテン語を表記するのに最適化されたローマン・アルファベットという文字体系を借りた (see ##423,1329,2092)

(2) 英語は,諸言語から語彙とともに綴字体系まで借用した (see #2162)

(3) 綴字の標準を欠く中英語期の綴字習慣の余波 (see ##562,1341,1812)

(4) 各時代の書写の習慣,美意識,文字配列法 (graphotactics) (see ##91,223,446,1094,2227,2235)

(5) 語源的綴字 (see etymological_respelling)

(6) 表音主義から表語主義への流れ (see ##1332,1386,1760,2043,2058,2059,2097,2312,2344)

(7) 音はひたすら変化するが,文字は保守的 (see ##15,2292)

(8) 綴字標準化の間の悪さ (see ##1902,297,871,312)

(9) 変種間,位相間の綴字ヴァリエーション (see #ame_bre spelling)

(10) 綴字改革の難しさ (see spelling_reform)

[ 前提を疑う必要 ]

(1) アルファベットは表音文字体系だが,単語を表記するためにそれを組み合わせた単位である綴字は表語的である

(2) 1つの単語に対して1つの決まった綴字があるべしという正書法の発想は,多くの言語において近代以降に特徴的な考え方である (see #2392)

(3) 綴字規則には例外が多いが,個々の例外の多くは歴史的に説明される

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-08-06 Thu

■ #2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][medium][writing][spelling_reform][spelling_pronunciation]

英語の綴字と発音の関係,ひいては言語における書き言葉と話し言葉の関係について長らく考察しているうちに,頭のなかで標題のイメージが固まったきた.

まず,大前提として発音(話し言葉)と綴字(書き言葉)が,原則としてそれぞれ独立した媒体であり,体系であるということだ.これについては,「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) における Transmission や,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) も参照されたい.それぞれの媒体を,時間という川を流れる独立したボートに喩えよう.

さて,発音と綴字は確かに原則として独立してはいるが,一方で互いに依存し合う部分も少なくないのは事実である.この緩い関係を,2艘のボートをつなぐロープで表現する.かなりの程度に伸縮自在な,ゴムでできたロープに喩えるのがよいのではないかと思っている.

両媒体が互いに依存し合うとはいえ,圧倒的に多いのは,発音が綴字を先導するという関係である.発音は放っておいても,時間とともに変化していくのが常である.発音のボートは,常に早瀬側にあるものと理解することができる.一方,綴字は流れの緩やかな淵にあって,止まったり揺れ動いたりする程度の,比較的おとなしいボートである.したがって,時間が経てば経つほど,両ボートの距離は開いていく可能性が高い.しかし,2艘はロープでつながっている以上,完全に離れきってしまうわけではない.つかず離れずという距離感で,同じ川を流れていく.

稀な機会に,綴字のボートが発音のボートと横並びになる,あるいは追い越すことすらあるかもしれない.そのような事態は自然の川ではほとんどありえないが,言葉の世界では,人間が意図的にロープを短くしてやったり,綴字のボートを曳航してやるなどすれば可能である.これは,綴字改革 (spelling_reform) や綴字発音 (spelling_pronunciation) のようなケースに相当する.

この "Two-Boat Model" は,表音文字体系をもつ言語においてはおそらく一般的に当てはまるだろう.話し言葉と書き言葉の媒体は,半ば独立しながらも半ば依存し合っており,互いに干渉しすぎることなく,つかず離れずで共存しているのである.

2015-08-04 Tue

■ #2290. 形容詞屈折と長母音の短化 [final_e][ilame][inflection][vowel][phonetics][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][spelling][adjective][afrikaans][syntagma_marking]

<look>, <blood>, <dead>, <heaven>, などの母音部分は,2つの母音字で綴られるが,発音としてはそれぞれ短母音である.これは,近代英語以前には予想される通り2拍だったものが,その後,短化して1拍となったからである.<oo> の綴字と発音の関係,およびその背景については,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]),「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]),「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]),「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]) で触れた.<ea> については,「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]) で簡単に触れたにすぎないので,今回の話題として取り上げたい.

上述の通り,<ea> は本来長い母音を表わした.しかし,すでに中英語にかけての時期に3子音前位置で短化が起こっており,dream / dreamt, leap / leapt, read / read, speed / sped のような母音量の対立が生じた (cf. 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])) .また,単子音前位置においても,初期近代英語までにいくつかの単語において短化が生じていた (ex. breath, dead, dread, heaven, blood, good, cloth) .これらの異なる時代に生じた短化の過程については「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]) や「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) で見たとおりであり,純粋に音韻史的な観点から論じることもできるかもしれないが,特に初期近代英語における短化は一部の語彙に限られていたという事情があり,問題を含んでいる.

Görlach (71) は,この議論に,間接的ではあるが(統語)形態的な観点を持ち込んでいる.

Such short vowels reflecting ME long vowel quantities are most frequent where ME has /ɛː, oː/ before /d, t, θ, v, f/ in monosyllabic words, but even here they occur only in a minority of possible words. It is likely that the short vowel was introduced on the pattern of words in which the occurrence of a short or a long vowel was determined by the type of syllable the vowel appeared in (glad vs. glade). When these words became monosyllabic in all their forms, the conditioning factor was lost and the apparently free variation of short/long spread to cases like (dead). That such processes must have continued for some time is shown by words ending in -ood: early shortened forms (flood) are found side by side with later short forms (good) and those with the long vowel preserved (mood).

子音で終わる単音節語幹の形容詞は,後期中英語まで,統語形態的な条件に応じて,かろうじて屈折語尾 e を保つことがあった (cf. 「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1])) .屈折語尾 e の有無は音節構造を変化させ,語幹母音の長短を決定した.1つの形容詞におけるこの長短の変異がモデルとなって,音節構造の類似したその他の環境においても長短の変異(そして後の短音形の定着)が見られるようになったのではないかという.ここで Görlach が glad vs. glade の例を挙げながら述べているのは,本来は(統語)形態的な機能を有していた屈折語尾の -e が,音韻的に消失していく過程で,その機能を失い,語幹母音の長短の違いにその痕跡を残すのみとなっていったという経緯である (cf. 「#295. black と Blake」 ([2010-02-16-1])) .関連して,「#977. 形容詞の屈折語尾の衰退と syntagma marking」 ([2011-12-30-1]) で触れたアフリカーンス語における形容詞屈折語尾の「非文法化」の事例が思い出される.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2015-07-29 Wed

■ #2284. eye の発音の歴史 [pronunciation][oe][phonetics][vowel][spelling][gvs][palatalisation][diphthong][three-letter_rule]

eye について,その複数形の歴史的多様性を「#219. eyes を表す172通りの綴字」 ([2009-12-02-1]) で示した.この語は,発音に関しても歴史的に複雑な過程を経てきている.今回は,eye の音変化の歴史を略述しよう.

古英語の後期ウェストサクソン方言では,この語は <eage> と綴られた.発音としては,[æːɑɣe] のように,長2重母音に [g] の摩擦音化した音が続き,語尾に短母音が続く音形だった.まず,古英語期中に語頭の2重母音が滑化して [æːɣe] となった.さらにこの母音は上げの過程を経て,中英語期にかけて [eːɣe] という音形へと発達した.

一方,有声軟口蓋摩擦音は前に寄り,摩擦も弱まり,さらに語尾母音は曖昧化して /eːjə/ が出力された.語中の子音は半母音化し,最終的には高母音 [ɪ] となった.次いで,先行する母音 [e] はこの [ɪ] と融合して,さらなる上げを経て,[iː] となるに至る.語末の曖昧母音も消失し,結果として後期中英語には語全体として [iː] として発音されるようになった.

ここからは,後期中英語の I [iː] などの語とともに残りの歴史を歩む.高い長母音 [iː] は,大母音推移 (gvs) を経て2重母音化し,まず [əɪ] へ,次いで [aɪ] へと発達した.標準変種以外では,途中段階で発達が止まったり,異なった発達を遂げたものもあるだろうが,標準変種では以上の長い過程を経てきた.以下に発達の歴史をまとめて示そう.

| /æːɑɣe/ |

| ↓ |

| /æːɣe/ |

| ↓ |

| /eːɣe/ |

| ↓ |

| /eːjə/ |

| ↓ |

| /eɪə/ |

| ↓ |

| /iːə/ |

| ↓ |

| /iː/ |

| ↓ |

| /əɪ/ |

| ↓ |

| /aɪ/ |

なお,現在の標準的な綴字 <eye> は古英語 <eage> の面影を伝えるが,共時的には「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) を遵守しているかのような綴字となっている.場合によっては *<ey> あるいは *<y> のみでも用を足しうるが,ダミーの <e> を活用して3文字に届かせている.

2015-07-25 Sat

■ #2280. <x> の話 [alphabet][grapheme][x][pronunciation][spelling][verners_law]

英語アルファベットの24文字目の <x> には,日陰者のイメージがつきまとう.まず,1文字なのに2つの子音結合 /ks/ に対応するというのが怪しい.頻度の点からも,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) で示した通り,<z>, <q>, <j> に次いで稀な文字である.無ければ無いで済ませられそうな文字だ.

英語史における <x> の役割を簡単に振り返ってみよう.この文字素は,確かに /ks/ あるいは /hs/ に対応する文字として古英語から見られた.しかし,eax (axe), fleax (flax), fox, oxa (ox), siex (six), wæx (wax) などの一握りの単語に現われるのみで,当初から目立った文字ではなかった (Upward and Davidson 62) .これらの単語は,現代英語へも <x> を保ったまま伝わっている.その後,中英語期に入ると,方言によっては <x> を多用するものもあったが (cf. 「#663. 中英語方言学における綴字と発音の関係」 ([2011-02-19-1])) ,やはり概して頻度の高い文字ではなかった.

しかし,初期近代英語期になると,<x> はラテン語やギリシア語からの借用語に多く含まれていたために,これまでの時代に比べて出現頻度が増した.接頭辞 ex- をもつ多数の語に加え,語中で anxious, approximate, auxiliary, axis, maximum, nexus, noxious, toxic などに現われたし,語末でも apex, appendix, crux, index などが入った.ほかにも complexion, crucifixion, connexion, inflexion などの -xion 語尾や,近代フランス語からの faux pas, grand prix,さらにフランス語の複数形を表わす bureaux, chateaux, jeux など,<x> の生じる機会が目に見えて増した.

<x> はとりわけ専門的な借用語語彙に多く現われる.語頭,語中,語末それぞれの環境に現われる <x> の例をもう少し見てみよう (Upward and Davidson 213--14) .

[語頭]: xenophobia, Xerox, xylophone

[語中]: anorexia, apoplexy, asphyxia, axiom, axis, dyslexia, galaxy, lexical, hexagon, oxygen, paroxysm, taxonomy

[語末]: anthrax, calx, calyx, climax, coccyx, helix, larynx, onyx, paradox, phalanx, pharynx, phlox, phoenix, sphinx, syntax, thorax

このようにラテン語やギリシア語を中心とした借用語彙の貢献が大きいが,そのほかにも古英語から続く前述の語群が <x> を保持したばかりでなく,cox (< cockswain) や smallpox (< pl. of small pock) などの短縮によって作られた語に <x> が見られるようになったことが注目される.20世紀には,同様の短縮の過程を経て sox (< socks), fax (< facsimile), proxy (< proc'cy < procuracy) が生まれている.

The X of cox 'boatman' arose from cockswain, while pox (as in smallpox) was respelt from the plural of pock (as in pockmarked). These replacements of CC or CKS by X are first attested in EModE; other examples are 20th-century: sox for socks, fax from facsimile. Proxy < proc'cy < procuracy. (Upward and Davidson 168)

さて,現代英語における <x> の発音への対応を,Carney (377--78) に拠って見てみよう.語頭では,上記の第1群の語にみられる通り /z/ が基本である.ただし,例外として Xhosa /ˈkoʊsə/ や Xmas /ˈkrɪsməs, ˈɛksməs/ には注意 (<Xmas> は Christ の語頭子音に対応するギリシア語文字 <Χ> に由来).語頭以外では,続く母音に強勢があれば /gz/ がルールだ (ex. exact, exaggerate, exalt, examine, executive, exempt, exert, exhibit, exhort, exist, exonerate, exotic, exult) .それ以外は,/ks/ が基本である (ex. axe, boxing, extra, fox, mixture, orthodox, praxis, texture, vixen, wax) . 派生語間での /ks/ と /gs/ の交替については,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) と「#2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題」 ([2015-06-05-1]) を参照されたい.ほかには,<i> や <u> の前位置で,/kʃ/ となることがある (ex. anxious, connexion, flexure, luxury) .

<z> が歴史的に日陰者だったことは「#446. しぶとく生き残ってきた <z>」 ([2010-07-17-1]) でも確認したとおりだが,<x> も負けていない.未知の人物や数を表わすのに x をもってする慣習があるが,この由来は不詳である.もしかすると,原因なのか結果なのか,ここには <x> の日陰者としての歩みが関与しているのではないかとも疑われる・・・.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2015-07-20 Mon

■ #2275. 後期中英語の音素体系と The General Prologue [chaucer][pronunciation][phonology][phoneme][phonetics][lme][popular_passage]

Chaucer に代表される後期中英語の音素体系を Cruttenden (65--66) に拠って示したい.音素体系というものは,現代語においてすら理論的に提案されるものであるから,複数の仮説がある.ましてや,音価レベルで詳細が分かっていないことも多い古語の音素体系というものは,なおさら仮説的というべきである.したがって,以下に示すものも,あくまで1つの仮説的な音素体系である.

[ Vowels ]

iː, ɪ uː, ʊ eː oː ɛː, ɛ ɔː, ɔ aː, a ɑː ə in unaccented syllables

[ Diphthongs ]

ɛɪ, aɪ, ɔɪ, ɪʊ, ɛʊ, ɔʊ, ɑʊ

[ Consonants ]

p, b, t, d, k, g, ʧ, ʤ

m, n ([ŋ] before velars)

l, r (tapped or trilled)

f, v, θ, ð, s, z, ʃ, h ([x, ç])

j, w ([ʍ] after /h/)

以下に,Chaucer の The General Prologue の冒頭の文章 (cf. 「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1])) を素材として,実践的に IPA で発音を記そう (Cruttenden 66) .

Whan that Aprill with his shoures soote

hʍan θat aːprɪl, wiθ hɪs ʃuːrəs soːtə

The droghte of March hath perced to the roote,

θə drʊxt ɔf marʧ haθ pɛrsəd toː ðe roːtə,

And bathed every veyne in swich licour

and baːðəd ɛːvrɪ vaɪn ɪn swɪʧ lɪkuːr

Of which vertu engendred is the flour;

ɔf hʍɪʧ vɛrtɪʊ ɛnʤɛndərd ɪs θə flurː,

Whan Zephirus eek with his sweete breeth

hʍan zɛfɪrʊs ɛːk wɪθ hɪs sweːtə brɛːθ

Inspired hath in every holt and heeth

ɪnspiːrəd haθ ɪn ɛːvrɪ hɔlt and hɛːθ

The tendre croppes, and the yonge sonne

θə tɛndər krɔppəs, and ðə jʊŋgə sʊnnə

Hath in the Ram his halve cours yronne,

haθ ɪn ðə ram hɪs halvə kʊrs ɪrʊnnə,

And smale foweles maken melodye,

and smɑːlə fuːləs maːkən mɛlɔdiːə

That slepen al the nyght with open ye

θat sleːpən ɑːl ðə nɪçt wiθ ɔːpən iːə

(So priketh hem nature in hir corages),

sɔː prɪkəθ hɛm naːtɪur ɪn hɪr kʊraːʤəs

Thanne longen folk to goon on pilgrimages,

θan lɔːŋgən fɔlk toː gɔːn ɔn pɪlgrɪmaːʤəs.

・ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

2015-07-19 Sun

■ #2274. heart の綴字と発音 [spelling_pronunciation_gap][spelling][pronunciation][vowel]

強勢音節における <ear> の綴字で表わされる発音には,3種類がある.hear や beard のような /ɪər/,learn や dearth のような /ər/,heart や hearth のような /ɑr/ である.とりわけ子音が後続する場合には,2つめの learn のように /ər/ の発音となるのが普通で,beard や heart のタイプは珍しい.ここでは特に heart や hearth の不規則性について考えたい.

この問題を考察するにあたっては,中英語期の音変化について知る必要がある.中英語の /er/ に対応する綴字には,典型的なものとして <er> と <ear> があった.後者の母音は2文字で綴られることからわかるとおり元来は二重母音あるいは長母音を表わしたが,後ろに子音が続く環境では往々にして短化したために,<er> と等価になった.14世紀末,おそらく Chaucer の時代あたりに,非常に多くの単語において,この <er> あるいは <ear> で表わされた /er/ の母音が下げの過程を経て,/ar/ へと変化した.この音変化に伴って,綴字も <ar> と書き換えられる例が多かった.例えば,dark (< derk), darling (< derling), far (< fer), star (< ster), starve (< sterve), yard (< yerde) である.しかし,変化前後の両音がしばらく揺れを示していたことを反映し,綴字でも <ar> へ変更されず,<er> や <ear> を保ったものもあった.17世紀頃には発音は /ar/ が普通となっていたが,18世紀には綴字発音の影響で /er/ に戻ったものもあり,関与する単語群において,この発音と綴字の関係は安定感を欠くことになった.結果として,発音は /ar/ へ変化したものが標準化したけれど,綴字は <er> や <ear> で据え置かれるという例が生じてしまった.

<er> の例には,sergeant やイギリス発音としての clerk, Derby などがある(cf. 「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]), 「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1])) .また,<ear> の例としては heart, hearth のほか,hearken (おそらく hear の綴字に影響を受けたもの.<harken> の綴字もあり)や固有名詞 Liskeard などがある.Kearney などでは,発音としては /ər/ と /ɑr/ の両方の可能性がある(以上,Carney (311),Jespersen (197--99), 中尾 (207--08), Scragg (49) などを参照した).

beard の示す不規則性については,現在同じ母音をもつ fierce, Pierce にもかつて /ər/ という変異発音が存在したことを述べておこう.逆に,現在は /ər/ をもつ vers に /ɪər/ の変異発音が聞かれたこともあった (Jespersen 365) .

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2015-07-13 Mon

■ #2268. 「なまり」の異なり方に関する共時的な類型論 [pronunciation][phonetics][phonology][phoneme][variation][ame_bre][rhotic][phonotactics][rp][merger]

変種間の発音の異なりは,日本語で「なまり」,英語で "accents" と呼ばれる.2つの変種の発音を比較すると,異なり方にも様々な種類があることがわかる.例えば,「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1]) でみたように,イギリス英語とアメリカ英語の発音を比べるとき,bath や class の母音が英米間で変異するというときの異なり方と,star や four において語末の <r> が発音されるか否かという異なり方とは互いに異質のもののように感じられる.変種間には様々なタイプの発音の差異がありうると考えられ,その異なり方に関する共時的な類型論というものを考えることができそうである.

Trubetzkoy は1931年という早い段階で "différences dialectales phonologiques, phonétiques et étymologiques" という3つの異なり方を提案している.Wells (73--80) はこの Trubetzkoy の分類に立脚し,さらに1つを加えて,4タイプからなる類型論を示した.Wells の用語でいうと,"systemic differences", "realizational differences", "lexical-incidental differences", そして "phonotactic (structural) differences" の4つである.順序は変わるが,以下に例とともに説明を加えよう.

(1) realizational differences. 2変種間で,共有する音素の音声的実現が異なるという場合.goat, nose などの発音において,RP (Received Pronunciation) では [əʊ] のところが,イングランド南東方言では [ʌʊ] と実現されたり,スコットランド方言では [oː] と実現されるなどの違いが,これに相当する.子音の例としては,RP の強勢音節の最初に現われる /p, t, k/ が [ph, th, kh] と帯気音として実現されるのに対して,スコットランド方言では [p, t, k] と無気音で実現されるなどが挙げられる.また,/l/ が RP では環境によっては dark l となるのに対し,アイルランド方言では常に clear l であるなどの違いもある.[r] の実現形の変異もよく知られている.

(2) phonotactic (structural) differences. ある音素が生じたり生じなかったりする音環境が異なるという場合.non-prevocalic /r/ の実現の有無が,この典型例の1つである.GA (General American) ではこの環境で /r/ が実現されるが,対応する RP では無音となる (cf. rhotic) .音声的実現よりも一歩抽象的なレベルにおける音素配列に関わる異なり方といえる.

(3) systemic differences. 音素体系が異なっているがゆえに,個々の音素の対応が食い違うような場合.RP でも GA でも /u/ と /uː/ は異なる2つの音素であるが,スコットランド方言では両者はの区別はなく /u/ という音素1つに統合されている.母音に関するもう1つの例を挙げれば,stock と stalk とは RP では音素レベルで区別されるが,アメリカ英語やカナダ英語の方言のなかには音素として融合しているものもある (cf. 「#484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記」 ([2010-08-24-1]),「#2242. カナダ英語の音韻的特徴」 ([2015-06-17-1])) .子音でいえば,loch の語末子音について,RP では [k] と発音するが,スコットランド方言では [x] と発音する.これは,後者の変種では /k/ とは区別される音素として /x/ が存在するからである.

(4) lexical-incidental differences. 音素体系や音声的実現の方法それ自体は変異しないが,特定の語や形態素において,異なる音素・音形が選ばれる場合がある.変種間で異なる傾向があるという場合もあれば,話者個人によって異なるという場合もある.例えば,either の第1音節の母音音素は,変種によって,あるいは個人によって /iː/ か /aɪ/ として発音される.その変種や個人は,両方の母音音素を体系としてもっているが,either という語に対してそのいずれがを適用するかという選択が異なっているの.つまり,音韻レベル,音声レベルの違いではなく,語彙レベルの違いといってよいだろう.

一般に,発音の規範にかかわる世間の言説で問題となるのは,このレベルでの違いである.例えば,accomplish という語の第2音節の強勢母音は strut の母音であるべきか,lot の母音であるべきか,Nazi の第2子音は /z/ か /ʦ/ 等々.

・ Wells, J. C. Accents of English. Vol. 1. An Introduction. Cambridge: CUP, 1982.

2015-06-25 Thu

■ #2250. English の語頭母音(字) [pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][i-mutation][haplology]

現代英語で強勢音節における <en> という綴字の最初の母音が /ˈɪŋ/ に対応するのは,English と England という単語においてのみである.あまりに見慣れているので違和感を覚えることすらないが,この2語はきわめて不規則な綴字と発音の関係を示している.歴史的背景を追ってみよう.

「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1]) で説明したように,English と England は,それぞれ古英語における派生語,複合語である.前者は基体の Engle (or Angle)(アングル人)に形容詞を作る接尾辞 -isc を付した形態であり,後者は同じ基体の複数属格形に land を付した Englaland から la の haplography (重字脱落)を経た形態である.古英語の基体 Engle は,ゲルマン祖語 *anȝli- に遡り,釣針 (angle) の形をした Schleswig の一地方名と関連づけられるが,これがラテン語に借用されて Anglus (nom. sg.) や Angli (nom. pl.) として用いられたものが,古英語へ入ったものである.

ゲルマン祖語の語頭に示される [ɑ] の母音は,次の音節の i による i-mutation を経て前寄りの [æ] となったが,鼻音の前ではさらに上げを経て [ɛ] に至った.この2つめの上げは,第2の i-mutation ともいうべきもので,Campbell (75) によると後期古英語のテキストにはよく反映されている(ただし,中英語の South-East Midland に相当する地域では生じなかった).同変化を経た語としては,menn (< *manni), ende (< *andja) などがある(中尾,p. 222--24).一方,この一連の音変化を反映せずに現代において定着した語としては,(East) Anglia や Anglo-Saxon などがある.

さて,14世紀になると /eŋ/ > /iŋ/ の変化が例証されるようになる.senge > singe, henge > hinge, streng > string, weng > wing, þenken > þinken, enke > inke などである(中尾,p. 169).音としては,ゲルマン祖語のもともとの低母音 [ɑ] が,上げの過程を何度も経てついに高母音 [ɪ] になってしまったわけである.

さて,上に挙げた単語群では,この母音の上げに伴い,後の標準的な綴字でも <eng> から <ing> と書き改められて現代に至るが,English, England については,一時期は行なわれていた <Inglish>, <Ingland> などの綴字が標準化することはなく,<Eng>- が存続することになった (cf. 「#1436. English と England の名称 (2)」 ([2013-04-02-1])) .その理由はよくわからないが,いずれにせよ,この2語については不規則な綴字と発音の関係が定着してしまったという顛末だ.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-06-11 Thu

■ #2236. 母音の前の the の発音について再考 [pronunciation][article][euphony][vowel]

なぜ the apple が普通は [ði ˈæpl] と発音され,[ðə ˈæpl] となりにくいのか.この問題については,「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1]),「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]) でいくつかの見解を紹介してきた.ある種の音便 (euphony),[i] 音の調音的・聴覚的な明確さ,規範教育の効果などが関与しているのではないかと述べてきたが,大名 (68--72) は母音の緊張・弛緩という観点から,この問題に迫っている.

英語の母音には,緊張 (tense) と弛緩 (lax) の対立がある.前舌高母音でいえば [i(ː)] が緊張母音,[ɪ] が弛緩母音だ.単語内で各々が生じうる環境は音韻論的におよそ決まっている.例えば無強勢音節の末尾においては happy [ˈhæpi] のように緊張母音が現われるのが普通だが,その後に音節が後続すると happily [ˈhæpɪli] のように弛緩母音が現われることが多い.場合によっては,弛緩母音 [ɪ] はさらに弛緩化し,[ə] に至ることもあれば,当該の母音が消失してしまうことすらある.

しかし,後ろに音節が続く場合でも,その音節が母音で始まる場合には,happier [ˈhæpiə] のように緊張母音が保たれるのが規則である.これは,緊張母音が調音的にも聴覚的にも明確であり,後続する母音と融合し脱落してしまうのを防ぐ働きをしているのだろう.緊張母音は,音節の区別を維持するのに役立つということだ.後続するのが母音か子音かで,緊張母音と弛緩母音が交替する状況は,create [kriˈeɪt] vs cremate [krɪˈmeɪt], react [riˈækt] vs relate [rɪˈleɪt], beatitude [biˈætitjuːd] vs believe [bɪˈliːv] などにも見られるとおりである.

the の緊張母音 [i] と弛緩母音 [ə] (or [ɪ]) の交替も,同じように考えることができる.母音が後続する場合には,the の音節の独立性を保つために緊張母音 [i] が採用され,the apple [ði ˈæpl] のようになる.子音が後続する場合には,the の母音が弛緩したとしても音節の独立性は保たれるため,緊張母音が必須とはならない.本来,定冠詞は無強勢であるから発音が弱まり,弛緩母音を伴って the grape [ðə greɪp] のようになるのは,自然の成り行きである.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-06-09 Tue

■ #2234. <you> の綴字 [personal_pronoun][spelling][orthography][pronunciation]

「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1]) では,きわめて例外的な綴字としての <you> について触れた.原則として <u> で終わる語はないのだが,この最重要語は特別のようである.だが,非常に関連の深いもう1つの語も,同じ例外を示す.古い2人称単数代名詞 <thou> である.俄然この問題がおもしろくなってきた.関係する記述を探してみると,Upward and Davidson (188) が,これについて簡単に触れている.

OU and OW have become fixed in spellings mainly according to their position in the word, with OU in initial or medial positions before consonants . . . .

・ OU is nevertheless found word-finally in you and thou, and in some borrowings from or via Fr: chou, bayou, bijou, caribou, etc.

・ The pronunciation of thou arises from a stressed form of the word; hence OE /uː/ has developed to /aʊ/ in the GVS. The pronunciation of you, on the other hand, derives from an unstressed form /jʊ/, from which a stressed form /juː/ later developed.

Upward and Davidson にはこれ以上の記述は特になかったので,さらに詳しく調査する必要がある.共時的にみれば,*<yow> と綴る方法もあるかもしれないが,これは綴字規則に照らすと /jaʊ/ に対応してしまい都合が悪い.<ewe> や <yew> の綴字は,すでに「雌山羊」「イチイ」を意味する語として使われている.ほかに,*<yue> のような綴字はどうなのだろうか,などといろいろ考えてみる.所有格の <your> は語中の <ou> として綴字規則的に許容されるが,綴字規則に則っているのであれば,対応する発音は */jaʊə/ となるはずであり,ここでも問題が生じる.謎は深まるばかりだ.

上の引用でも触れられている you の発音について,より詳しくは「#2077. you の発音の歴史」([2015-01-03-1]) を参照.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow