2020-09-12 Sat

■ #4156. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][voice][th][digraph][phonetics]

英語には th-sound と呼ばれる変な発音があります.日本語にはない発音なので,私たちはこれを比較的近い /s/ や /z/ と聞き取り,サ行音,ザ行音で音訳する慣習に従っています.「変な発音」というのは日本語母語話者にとってだけでなく,世界の多くの非英語母語話者にとっても同様で,あまり慣れない音であることは事実です.ある意味で,th-sound は世界語としての英語の「玉に瑕」といってもよいかもしれません.では,音声の解説をお聴きください.

th-sound は世界の言語のなかでも比較的まれな音ということですが,たまたま昔からこの音を持ち続けてきた英語の内部で考えると,とりわけ有声音の /ð/ は,the, this, that, then, there, though, with など,きわめて頻度の高い語に現われるために,実はメジャーな音といってよいのです.是非とも /θ/, /ð/ を /s/, /z/ と区別して習得しておかなければならない所以です.

今回の素朴な疑問と関連して,##842,1022,1329の記事セットをご覧ください.

2020-09-06 Sun

■ #4150. なぜ will の否定形は won't になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][phonetics][me_dialect][auxiliary_verb]

hellog ラジオ版の第22回は,「未来形」を学んだ多くの英語学習者が首をかしげるはずの素朴な疑問です.助動詞に not の省略形 n't を付した否定形は,たいていストレートな発音と綴字を示します.can/can't, could/couldn't, should/shouldn't, is/isn't, are/aren't, have/haven't, does/doesn't, did/didn't など,なんら問題は生じません.しかし,未来・意志の助動詞として頻度の高い will については,なぜか母音の大きく異なる won't となっているのです.おまけに l も消えてしまっています.これはいったいなぜなのでしょうか.解説の音声をどうぞ.

hellog ラジオ版のリスナーであれば,第18回にお届けした「#4135. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-22-1]) で解説したのと同じ理由だなと思い当たるかもしれません.現代のように標準英語が定まっていなかった中英語期には,多数の方言が林立しており,同じ単語でも様々な「訛り」の発音が行なわれていました.「訛り」は特に母音に現われることが多く,問題の助動詞についても,方言によって will, well, wall, woll など様々な母音が聞かれました.その後,近代英語期にかけて英語が標準化していく過程で,肯定形はある方言からの will が,否定形は別の方言からの woll に基づいた won't が,標準形として選ばれてしまったというわけです.このチグハグな選択が,現在の不幸なマッチングの原因なのです.

実は今回取り上げた中英語の方言に由来するという説のほかに,音声学的な観点からの異説もあります.異説も含めまして,##89,1298の記事セットをご覧ください.

2020-09-02 Wed

■ #4146. なぜ often は「オフトゥン」と発音されることがあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][phonetics]

hellog ラジオ版の第21回は,「しばしば」を意味する基本語 often の発音に関する疑問です.この単語は一般には「オフン」と発音されるものと習いますが,実際の英語では「オフトゥン」の発音も聞かれます.いったいどちらの発音が正しいのでしょうか.そして,なぜこのように発音の揺れがみられるのでしょうか.以下の音声解説をどうぞ.

often の /t/ を含んだ発音は,綴字に <t> があるから /t/ を発音しようという動機づけによる「綴字発音」 (spelling_pronunciation) と呼ばれる現象ということになります.ここには綴字と発音のズレを埋めたいという英語話者の心理が作用しています (cf. forehead, ate) .

しかし,だとすると,標題の問いよりももっと重要な問いが浮かんでくるはずです.そもそもなぜ古くから <t> の文字を含んでいた often が /t/ なしで発音されるようになってしまったのかという問いです.その背景には,3子音連続の中音脱落という音変化がありました (cf. listen, castle, soften, Christmas) .

これらの話題については,ぜひ##379,211,380,381の記事セットをお読みください.

2020-08-26 Wed

■ #4139. なぜ数詞 two は「トゥー」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][numeral][phonetics][spelling_pronunciation_gap]

hellog ラジオ版の第19回は,前回の「#4135. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-22-1]) に続いて数詞 (numeral) の話題です.前回は one は綴字のどこにも <w> がないのに発音には /w/ が現われる,けしからん,という趣旨でしたが,今回はさらに不審な点を指摘したいと思います.two は綴字に <w> が現われるのに発音には /w/ が出てこないのです.英語がいかに妙ちくりんな言語であるかが,よくわかるかと思います.

しかし,ここにもちゃんと歴史的背景があります.では,音声の解説をどうぞ.

two の関連語で /w/ の後に前舌母音が続く twelve, twenty, twin, twain 等ではしっかり /w/ が発音されるのですが,たまたま後舌母音が続いた two については,母音と /w/ との音声学的な特徴が似ているために,歴史の過程で /w/ が脱落してしまったということです.この脱落は中英語期にはすでに始まっていたようです.

このように発音はどんどん変わっていくものですが,綴字はその変化のスピードに付いていけず,古い発音を表わした状態に据え置かれることが多いのです.英語における綴字と発音の乖離の問題の大半は「発音は変わったけれども,綴字は昔の状態に取り残されてきた」過程の結果として説明できます.

この話題について,詳しくは##184,1324,51,3630の記事セットをご覧ください.

2020-08-22 Sat

■ #4135. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][numeral][etymology][phonetics][me_dialect][article][spelling_pronunciation_gap]

hellog ラジオ版の第18回は,なぜ <w> の綴りのない one が /wʌn/ と発音されるのですか,という素朴な疑問です.英語の綴字と発音の関係はメチャクチャと言われますが,one ほどの基本語でそれが観察されるということは,やはりただ事ではありません.しかも,古今東西 <w> の文字なくして /w/ で発音される単語など他に思いつきません.ちょっとひどすぎる単語ということになります.では,その歴史的背景を覗いてみましょう.

<one> = /wʌn/ は,いくら現代的な観点から共時的に迫っても解決しません.中英語の方言発音とその後のスペリングの標準化の過程に由来する,すぐれて歴史的な問題だからです.言語はこのように,まずもって歴史的な存在なのです.

言語は確かに体系としての側面があります.だからこそ,現代の理論言語学が成り立っているのです.しかし,それがすべてではありません.言語特徴のなかには,前世代から受け継がれ,必ずしも現代的に再編された体系には適応せず,旧来のまま残っているものもあります.一方,現代の言語には,次の世代を見据えて先取りした新しい言語特徴も部分的に反映されています.言語は,世代ごとにゆっくりとバトンリレーを繰り返していく通時的な存在なのです.

本来の /aːn/ が,one とその関連語において歴史の過程で環境に応じて /oʊn/, /wʌn/, /ən/, /ə/ などに発展し,それらが現在も姉妹形として共存しているのです.

そこには半分音声学的な理屈がありますが,もう半分は歴史の戯れです.理屈で説明できるところはしっかり説明し,そうでないところは歴史の戯れとして受け入れる.言語はそれくらいの緩さを示すものなのだと思います.

この問題と関連して,##86,89,3573,831,2723,3551の記事セットをご覧ください

2020-08-19 Wed

■ #4132. なぜ定冠詞 the は母音の前では the apple のように「ズィ」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][article][clitic][euphony][vowel][prescriptive_grammar][sociolinguistics]

hellog ラジオ版の第17回は,定冠詞 the の発音に関する話題です.一般に the の後に母音が続く場合には [ði ˈæpl] のように発音され,[ðə ˈæpl] とは発音されない,と習います.これは発音のしやすさということで説明されることが多いのですが,若干の疑問が生じます.後者は本当に発音しにくいのでしょうか.私としては特に問題ないように思われるのですが・・・.実際,調べてみると現代の英語母語話者でも [ðə ˈæpl] と発音するケースが珍しくないのです.

では,なぜ [ði ˈæpl] が規範的な発音とされているのでしょうか.以下,私の仮説も含めた解説をお聴きください.

自然の流れに任せていれば,初期近代英語期にごく普通だった th'apple, th'orange などの elision 発音が受け継がれていただろうと想像されますが,後に規範主義的な言語観のもとで the apple (しかもその発音は単語の境目がことさら明確になるように [ði ˈæpl])が「正式な形」として「人為的に復元された」のではないかと疑っています.発音にせよ何にせよ,一度自然の発達で簡略化・省略化されたものが,再びもとの複雑かつ長い形に戻るというのは,常識では考えにくいからです.そこには規範的,教育的,人為的等々と呼びうる非自然的な力が働いたと思われます.ただし,上記はあくまで仮説です.参考までに.

この問題と関連して,##906,907,2236の記事セットを是非お読みください.

2020-06-13 Sat

■ #4065. なぜ have はこのスペリングで「ヘイヴ」ではなく「ハヴ」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][have][spelling_pronunciation_gap][vowel][degemination][gvs]

過去2日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]),「#4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか?」 ([2020-06-12-1]) に引き続いて,標題の素朴な疑問です.回答の理屈は2つの記事とまったく同じですので,勘の良い読者は想像できるかと思います.

have も超高頻度の機能語ですので,例によって歴史を通じて音形の弱化と強化を繰り返してきました.古英語の不定詞(原形)は habban という形態で,語幹母音は短母音でした(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]),「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]).しかし,そこで <bb> と表記されていた2重子音は中英語にかけて脱重子音化 (degemination) し,それと連動する形で短かった語幹母音が長化して,[haːvə] のような音形になりました.この長母音が受け継がれていれば,大母音推移 (gvs) を経て,現代では [heɪv] となっていたでしょう.実際,接頭辞 be- を付した behave は,この予想される発音を示します.

しかし,have そのものは超高頻度の機能語です.例の性(さが)により再び弱化し,母音が短化することは避けられませんでした.近代英語以降に [hav] → [hæv] を経て,現在に至ります (cf. 「#3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか?」 ([2020-04-07-1])) .

are, were, have のいずれにおいても,発音については弱化やら強化やらの変化を経てきましたが,スペリングは中英語期辺りから妙に安定していたというのがミソです.これは超高頻度語の特徴なのかもしれません.関連して「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) もどうぞ.

今日を含めた3日間の記事は,Jespersen (1299--30; §4.432) に依拠して執筆しました.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-12 Fri

■ #4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][bre][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

昨日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]) に引き続き,類似の問題です.were は,英語の正書法規則に則って発音すれば here, mere, sphere などと脚韻を踏んで [wɪə] となるか,あるいは ere, there, where などと脚韻を踏んで [wɛə] 辺りになりそうですが,実際には [wəː] などと発音されます.これはなぜでしょうか.

これは,昨日の are と同様に were もまた超高頻度の機能語として弱化と強化を繰り返してきた結果として説明されます.対応する古英語の形態は,標準的とされる West-Saxon 方言で wǣre や wǣron でした(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).これが中英語にかけて [wæːrə] → [wɛːrə] → [wɛːr] と規則的に発達しました.ここまでは there や where などと同じ経路をたどっています.

しかし,この後 were は袂を分かちます.例の超高頻度の機能語としての性(さが)で,弱化が生じ,母音が短化して [wɛr] となります.ここからは -er をもつ多数の語と足並みを揃えて母音が規則的に発達し,[wə] となりました.現在,弱く発音されるときの発音が,この [wə] です.一方,これをもとに新たに強化(長化)した発音も生まれ,現在の通常の発音 [wəː] が定着したというわけです (Jespersen (130; §4.432)) .

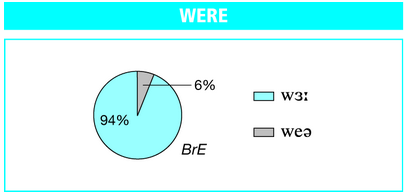

歴史のある段階で were が there や where と袂を分かったと述べましたが,実は必ずしもそうだったわけではありません.袂を分かたずに発達したとおぼしき,there や where と脚韻を踏む [wɛə] の発音も,マイナーとはいえ現在でも行なわれているからです.LPD の Preference poll によると,この発音は,イギリス英語で強形として使用される場合に6%という割合ではありますが,確かに行なわれていることがわかります(←私もイギリス滞在中にこの発音をよく聴きました).

昨日の記事のシメの部分を were に関して繰り返したいと思います.were は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「ウィア」だったかもしれないのです(「ウェア」は実際に6%の現行発音).現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-06-11 Thu

■ #4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

be 動詞の are は,英語の正書法規則に則って発音すれば [ɛə] となるはずです.語頭に別の子音(字)を補ってみればわかるとおり,bare, care, dare, fare, hare, mare, rare, ware などではいずれも [ɛə] で脚韻を踏みます.are は超高頻度の単語であり,見慣れても読み慣れてもいるために,普段このスペリングと発音の不規則性には気づきませんが,実はおかしな対応関係になっているのです.今回はこの謎に迫ってみましょう.

are の語源形は,古英語 Anglia 方言の複数形主語に対応する be 動詞の形態 aron (Old Northumbrian) や earun (Old Mercian) にあります.これは古英語で標準的とされた West Saxon 方言などでは用いられなかったので「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) の屈折表には現われていません.古英語の aron や earun は,中英語期に語末音節を弱化させ,are のような形態へと水平化していきました.

中英語でのこの語の発音は,長い語幹母音を示し,語末母音も曖昧母音としてかろうじて生き残っていたと思われます.つまり,/aːrə/ ほどの発音です.その後,もし通常の音発達を遂げていたならば,care が [kaːrə] → [kaːr] → [kɛːr] → [kɛər] → [kɛə] と変化してきたのと平行的に,[aːrə] → [aːr] → [ɛːr] → [ɛər] → [ɛə] となっていたはずです (cf. Minkova 279) .しかし,are に関してはそうはなりませんでした.なぜでしょうか.

それは先にも触れたように are が超高頻度語であり,しかも機能語であるためです.be 動詞を含め助動詞,代名詞,前置詞などの機能語類は,頻用されるため,発音がすり減って弱化しがちです.一方,あまりに弱化しすぎては用を足しませんので,意識的な強化を施して,発音をしっかりしたものに再生させます.この語類は,歴史上頻繁に弱化と強化を繰り返してきました(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])).

この観点から改めて are の発音の発達をみてみましょう.中英語では [aːrə] → [aːr] まで進みましたが,その後,語幹母音の弱化,もっと具体的にいえば短化が生じ,[ar] となりました.短母音となった以上,長母音のみに作用する近代英語期にかけての大母音推移 (gvs) に突入することもなく,care などとは袂を分かちながら,近代英語期でもこの [ar] を保ち続けました(ただし,長母音形に由来する形態は非標準的には残存し,ain't を生み出したという洞察もあります (Jespersen (130; §4.432))).

近代英語期の [ar] はさらに弱まって,[a] や [ə] となり,これが現在 we're, they're のようにアポストロフィを伴った省略形として綴られる場合の発音に相当します.一方,意識的な強化を経た形態として,単純に母音を長化させた [aːr] が発達しました.これが現在の通常の発音である [ɑə] や [ɑː] に終着しました.

are は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「エァ」だったかもしれないのです.現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-05-21 Thu

■ #4042. anti- は「アンティ」か「アンタイ」か --- 英語史掲示板での質問 [sobokunagimon][pronunciation][prefix]

大学の英語史の授業のためにオープンしている電子掲示板に,次の質問が書き込まれました.

抗〇〇をあらわす接頭辞の発音

抗生物質,抗体など,抗〇〇をあらわす "anti" -という接頭辞の発音ですが,アンタイ…の場合とアンティ…の場合があります.

例1)抗生物質 antibiotics アンタイバイオティックス

抗生物質の場合,アンタイバイオティックスという発音が多いように思います.

例2)抗体 antibody アンティボディ

昨今の新型コロナウイルスに関する海外メディアの報道でよく耳にする抗体を意味する antibody は,アンティボディーと発音されており,アンタイボディという発音は聞いたことがない気がします.

地域差でもなさそうな気がします.その後に続く単語に引きずられるなどの法則があるのでしょうか.

その後,自分でも調べてみました.一説にはアンタイは米国英語でアンティは英国英語などという主張もあるようですが,CNN の一つのニュースの中でキャスターがアンティバイオティックと発音し,医者がアンタイバイオティックと発音したりしています.究極どっちでもいいということなのでしょうが,気になります.

これについて,必ずしも深く調べたわけではないのですが,次のような回答で返事したので,こちらにも繰り返しておきます.

接頭辞 anti- の異なる発音についての質問をいただきました.

実態はどうなのかその道の専門家に尋ねてみたいところですが,指摘できる大きな傾向としては,イギリス英語では「アンティ」が原則であり,アメリカ英語では「アンティ」も「アンタイ」もあり得るということです.アメリカ英語話者がいずれの発音を取るかは,話者によって,さらにはレジスター(TPO)によっても異なる場合があるのではないかと想像されます.また,個々の単語によっても傾向が異なると思います.言語学の金言の1つに "Every word has its own history." というものがありますが,今回のケースもまさにそれでしょう.

また,世界的にアメリカ英語化の潮流が進んでおり,イギリス英語も例外ではなくそこに巻き込まれているので,イギリス英語話者の口から「アンタイ」が聞こえてきても驚きません.

なお,antinomy, antiphony など接尾辞の第2音節に強勢が落ちる語については,その部分は常に「イ」となります.

本格的に調査するならば,英語諸変種の各々について1つひとつの anti- 語がいかに発音されるか,特に両発音の揺れの分布を調べていくことが必要となりますが,そうなるとなかなか手のかかるプロジェクトです.しかし,素朴な疑問として非常におもしろい問いだと思います.

2020-04-07 Tue

■ #3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか? [pronunciation][sound_change][vowel][digraph][a]

apple, cat, man に含まれる母音は,日本語母語話者にとっては難しい音です.日本語の「ア」でもなければ「エ」でもなく,その中間音ということなので中途半端に聞こえます.カタカナでは「エァ」と2文字で書くのが近いと思われますが,発音としてはあくまで単母音であるので注意が必要です.この音は,国際音標文字 (ipa) ではまさに a と e を組み合わせた [æ] と表記されます.

[æ] について,音声学的には様々に解説できますし,それに基づいた学習法や指導法もあるとは思います(音声学でいう母音四辺形については「#19. 母音四辺形」 ([2009-05-17-1]) を参照).しかし,ここでは英語史の観点からこの母音について考察したいと思います.標題の質問に真っ向から答えるのは難しいのですが,せめて歴史的な背景だけでも知っておくとモヤモヤは晴れるかもしれません.

ざっと2000年ほど前の(西)ゲルマン祖語の時代にさかのぼりましょう.今回問題となっている母音の当時の発音は,日本語張りのシンプルな「ア」= [a] でした.ところが,紀元700--1100年の古英語の時代までに,発音に際しての舌構えが少し前寄り・上寄り(つまり「エ」寄り)となり,問題の [æ] となりました.文字として <a> とは別に <æ> が作り出されたのも同時期です(例えば古英語の「りんご」は æppel などと綴られました).古英語のこの文字は "ash" と呼ばれますが,ずっと後の19世紀後半に国際音標文字が策定されたときに,この母音を表わす記号として採用されることになりました.つまり,古英語の <æ> が先にあり,発音記号の [æ] は後にそれを拝借したものにすぎません(その逆ではないので注意).

さて,古英語の [æ] は,中英語期になると少し後ろ寄り・下寄りの [a] へ回帰する傾向を示しました.正確にいえば,古英語から続く [æ] も完全に失われたわけではないので,[a] が [æ] よりも優勢となったと表現しておきましょう.[a] が優勢となったためか,この時代には文字 <æ> も用いられなくなり,英語のアルファベットから永遠に消えていきました(そして19世紀に発音記号として「復活」したことは上記の通りです).

続く初期近代英語期には,再び [æ] が勢いを取り戻し,[a] は劣勢となります.そして,[æ] は現代にかけてその勢いを増し続け,ついに [a] は概ね追い払われてしまいました.

つまり,この2000年ほどの間,今注目している件の母音は,[a] → [æ] → [a] ? [æ] → [æ] ? [a] → [æ] のように行ったり来たりを繰り返してきたのです(「?」は揺れを表わします).現在は [æ] の時代ということになりますが,標準発音でそうだというだけで,方言や話者個人によっては [a] もありますし揺れも頻繁でしょう.このような状況は,昔もおよそ同じだったはずです.

なぜこのように振り子が振れ続けてきたのかはよく分かりません.ただ1つ言えることは,英語の歴史を通じて,この音は微妙な発音の違いを示しながらも同一性を保ち続けてきたということです(専門的には「同一音素であり続けてきた」と表現します).今後,再び振り子が振れて,英語史上何度目かのシンプルな [a] = 「ア」へ回帰する時代がやってくるかもしれませんね.そうなれば日本語母語話者にとっては楽でしょう.

以上,Minkova (199--200) を参考にして執筆しました.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-03 Mon

■ #3934. イギリスの er とアメリカの uh [interjection][spelling][pronunciation][ame_bre][rhotic][onomatopoeia]

言葉につかえた際などの言いよどみの典型的な filler として,標記の語がある.er も uh も発音上は大差なく /ə, əː, ʌ/ で一致しているといってよいが,スペリングは大きく異なり,辞書では別々の間投詞 (interjection) として扱われている.一般的にいえば,er がイギリス英語,uh がアメリカ英語に典型的な filler である.

この分布は,いわれてみればなるほどと納得できる.標準的には non-rhotic であるイギリス発音(具体的には RP など)を念頭におけば,er というスペリングが,母音のみの発音に対応しているのは普通のことである.一方,rhotic な一般アメリカ英語(具体的には General American など)を念頭におくと,er のスペリングで母音のみの発音に対応させるのには抵抗があるのかもしれない.アメリカ英語では,er のスペリングと発音の間に不規則性が感じられるということで,uh という別の綴り方が「発明」されたのではないか.Cook (183) がこの辺りの事情に触れている.

. . . characters who hesitate in British novels say 'er', whereas those in American novels say 'uh', though the sound is doubtless the same. The American correspondence of <er> would have to be /ər/, whereas <uh> can correspond to /ə/ in a more straightforward way.

なお,er も uh も言いよどみに際する心理的・生理的な作用の結果として発せられた音をスペリングに書き起こした擬声語だが,この形自体はかなり新しい.OED によると,er は初例が1862年,uh は1962年である.

英米変種間のスペリングの差異の例はごまんと挙げることができるが(cf. 「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1])),発音上の non-rhotic/rhotic の違いがスペリングの差異と密接に関連している今回のような例はほとんど見たことがない.もっとも er と uh はスペリングの差異ではなく,本質的には語の差異であると議論することは可能かもしれないが.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2019-05-20 Mon

■ #3675. kn から k が脱落する音変化の過程 [pronunciation][phonetics][sound_change][consonant][phonotactics][assimilation][dissimilation][silent_letter]

knead, knee, knell, knife, knight, knob, knock, knot, know などに見られる <kn> のスペリングは,発音としては [n] に対応する.これは,17世紀末から18世紀にかけて [kn] → [n] の音変化が生じたからである.この話題については,本ブログでも以下の記事で扱ってきた.

・ 「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])

・ 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1])

この音変化は,数世代の時間をかけて [kn] → [xn] → [hn] → [n] という段階を経ながら進行したと考えられている.Dobson (Vol. 2, §417) より,解説箇所を引用する.

In OE and ME [k] in the initial group kn- in, for example, knife had the same pronunciation as before the other consonants (e.g. [l] in cliff), and is retained as [k] by all sixteenth- and most seventeenth-century orthoepists. The process of loss was that, in order to facilitate transition to the [n] (which is articulated with the point of the tongue, not the back as for [k]), the stop was imperfectly made, so that [k] became the fricative [χ], which in turn passed into [h]; the resulting group [hn] then, by assimilation, became voiceless [n̥], which was finally re-voiced under the influence of the following vowel.

この音変化の時期については,Dobson は次のように考えている.

[T]he entry of this pronunciation into educated StE clearly belongs to the eighteenth century. The normal seventeenth-century pronunciation was still [kn], but the intermediate stages [hn] and/or [n̥] were also in (perhaps rare) use.

この音変化のタイミングは,「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1]) で示唆したとおり方言によって早い遅いの差があったので,いずれにせよ幅をもって理解する必要がある.

関連して,gnarr, gnash, gnat, gnaw, gnome における [gn] → [n] の音変化についてもみておこう.一見すると両変化はパラレルに生じたのではないかと疑われるところだが,実際には「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) で記したように両者のタイミングは異なる.[gn] → [n] のほうが少し早いのである.

しかし,Dobson (Vol. 2, §418) は精妙な音変化の過程を想定して,両変化はやはり部分的には関連していると考えているようだ.

Initial [gn] had two developments which affected educated speech in the sixteenth and seventeenth centuries. In the first the [g] was lost by a direct process of assimilation to [n]; too early opening of the nasal passage would tend to produce [ŋn], which would forthwith become [n]. In the second [gn] by dissimilation becomes [kn], the vibration of the vocal chords being delayed fractionally and coinciding, not with the making of the stop, but with the opening of the nasal passage; thereafter it develops with original kn- through [χn] and [hn] to [n̥] and [n].

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2019-05-12 Sun

■ #3667. 消えゆく「ヴ」 [katakana][japanese][romaji][pronunciation][consonant]

昨日(5月11日)の朝日新聞朝刊の「ことばサプリ」欄に「消えゆく『ヴ』 発音 バ行とほぼ区別なく」と題する記事が掲載されていた.今年の3月末に,外務省が使う国名に関する「在外公館名称位置給与法」が改正され,「ヴ」の表記がなくなったことを受けての記事である.これについては,本ブログでも4月3日に「#3628. 外国名表記「ヴ」消える」 ([2019-04-03-1]) で取り上げた.今回の「ことばサプリ」の記事から,議論するとおもしろそうな点をいくつか拾っておこう.

「ベートーベン」を「ベートーヴェン」と表記しても,通常は「ヴェ」の発音を1拍目の「ベ」とことさらに区別しないはずです.これは,日本語の「音韻」に v がなく,b で置き換えられるためです.

論点1:日本語の文脈で「ヴ」を [v] で発音している人はいるか,あるいは発音する場合があるか.関連して,「#3325. 「ヴ」は日本語版の語源的綴字といえるかも?」 ([2018-06-04-1]) も参照.

逆の例から見てみましょう.「新聞」は,ヘボン式ローマ字で「shimbun」とつづります.2拍目の「ん」を「m」,4拍目の「ん」を「n」と表記するのは,英語などでは両者を別々の音韻と捉えるため.しかし日本語話者は「ん」という一つの音韻と考えるので,日本語では「しんぶん」と書きます.

論点2:ヘボン式では <shimbun>,訓令式では <sinbun> となるが,それぞれの立場が拠ってたつ基盤は何か.「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1]),「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1]),「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) も参照.

朝日新聞社は,国名表記に限らず基本的に「ヴ」を使いません.〔中略〕どう発音するかということと併せて,独自に決めているケースも多いのです.人名や地名の表記もメディア各者で様々.読み比べてみると面白いかもしれません.

論点3:みなさん個人は「ヴ」に関連して,どのような表記習慣をもっているか.新聞に限らず,辞書,教科書,雑誌などで調査してもおもしろそうな話題.

2019-04-27 Sat

■ #3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか? [sobokunagimon][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][stress][gsr][rsr][gvs][phonetic_change]

学生から出されたおもしろい質問です.意識したことはありませんでした.スペリングでは語頭に <n> と <m> の違いがあるだけですが,発音はそれぞれ /ˈneɪʧə/ と /məˈʧʊə/ となり大きく異なっています.比例的なスペリングでありながら発音が異なるということは,両者が1対1で対応しているわけではなく,複雑な関係を有していることの証左です.

両単語はそれぞれラテン語の nātūra (本質)と mātūrus (時宜を得た)にさかのぼります.ラテン語の段階では,両単語に関してスペリングも発音も比例的な関係にあり,現代英語のような異なりはみられませんでした.ところが,これらが借用語として英語に入ってきた後に,事件が起こります.

ラテン語 nātūra は,古フランス語の nature を経て,中英語期の13世紀後半に natur(e) として英語に入ってきました.英語に入ってきた当初は,古フランス語風に /naːˈtyːr/ と第2音節に強勢をおいて発音されていましたが,徐々に発音様式が英語化してくることになりました.発音の英語化とは,大雑把にいえば,強勢が第1音節に置かれるようになり,強勢の置かれなくなった第2音節を構成する音が弱化・短化する過程を指します.これにより /naːˈtyːr/ は /ˈnaːtyːr/ となり,さらに近代英語期にかけて大母音推移 (gvs) を含むいくつかの音変化を経て現代の /ˈneɪʧə/ にまで発展したのです.

一方,ラテン語 mātūrus は,15世紀半ばに直接英語に mature として借用されました.英語での当初の発音は /maːˈtyːr/ に近いものだったと思われます.ところが,この単語については,その後 nature では起こった発音様式の英語化,すなわち強勢位置の前移動が起こらなかったのです.その結果,強勢の置かれない第1音節は弱まることになり,現代英語の /məˈʧʊə/ の発音に至ったのです.

つまり,nature と mature の分水嶺は,英語に借用された後に発音様式の英語化が起こったか,起こらなかったかだったのです.では,なぜ nature では英語化が起こり,mature では起こらなかったのでしょうか.これは簡単には答えられませんが,一般論としては,早い時期に借用された語であればあるほど,現在までに英語化するのに十分な時間が確保されており,実際に英語化している可能性が高いということはいえます.nature は13世紀後半,mature は15世紀半ばの借用ですから,この時間差が関係している可能性はあります.また,借用時期が近代英語期に近づけば近づくほど,ラテン語やフランス語からの借用語は,原語の発音様式のままにとどまる傾向が強いことも知られています.

ラテン語・フランス語の強勢規則 (Romance Stress Rule; rsr) と英語の強勢規則 (Germanic Stress Rule; gsr) とは水と油の関係であり,これらが借用語において競合したときに何が起こるかという問題については,「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) や「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) をご覧ください.

2019-04-05 Fri

■ #3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか? [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][interrogative_pronoun][sobokunagimon][sound_change][digraph]

標題の who (とその仲間というべき whom, whose, etc.)はあまりに卑近な単語であるだけに,英語学習者は皆,この綴字でこの発音 (= /huː/) であることをそのまま丸暗記しており,特に疑問も抱かないにちがいない.しかし,よく考えてみると,綴字と発音の関係が不規則きわまりない単語である.この綴字であれば,本来 /woʊ/ と発音されるはずだ.

まず子音をみてみよう.<wh> と綴って /h/ と発音されるのは,他の wh 疑問詞と比べればわかる通り,異例である.what, which, when, where, why はいずれも /w/ で始まっている(ただし一部の非標準変種では無声の /ʍ/ もあり得る;cf. 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])).疑問詞において /h/ で始まる単語は,規則的に <h> で綴られる how のみである(how が疑問詞のなかでもこのように一風変わっていることについては,「#51. 「5W1H」ならぬ「6H」」 ([2009-06-18-1]) を参照).

次に母音をみてみよう.子音字+ <o> で単語が終わる場合,go, ho, Jo, lo, no, so などにみられるように,母音は /oʊ/ である.who のように /uː/ となるものは,do, to などがあるが,圧倒的に少数派だ.したがって,who は本来 hoo とでも綴られるべき単語であり,現状の綴字は子音においても母音においても不規則といわざるを得ない.

一見すると納得のいかないこの綴字と発音の関係には,歴史的な経緯がある.古英語でこの単語は hwa と綴られ /hwɑː/ と発音された.ここから数世紀をかけて,次のような一連の母音変化が生じた.

/hwɑː/ → /hwɔː/ → /hwoː/ → /hwuː/ → /huː/

つまり,低母音の構えだった舌が,口腔のなかを上方向へはるばると移動して,ついに高母音の舌構えに到達してしまったのである.最終段階の /w/ の消失は,子音と後舌・円唇母音に挟まれた環境で15--16世紀に規則的に生じた音変化で,two, sword などの発音も説明してくれる.つまり who と two の音変化は平行的といってよい.(なので次の記事も参考にされたい:「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]),「#1324. two の /w/ はいつ落ちたか」 ([2012-12-11-1]),「#3410. 英語における「合拗音」」 ([2018-08-28-1]) .)

綴字については,この子音は古英語では2重字 (digraph) <hw> で書かれたが,中英語では逆転した2重字 <wh> で書かれるようになった.母音字に関しては,途中までは母音変化を追いかけるかのように <a> から <o> へと変化したが,追いかけっこはそこでストップし,<u> や <oo> の綴字へと定着することはついぞなかったのである.かくして,who = /huː/ なる関係が標準化してしまったというわけだ.

言語にあっては,who のように卑近な単語であればあるほど不規則性がよく観察されるものである.関連して,「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) の単語リストも参照.

なお,<wh> = /h/ という例外的な子音(字)の対応は,who のほかに whole, whore にもみられる.これについては,「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1]) を参照.

2019-02-10 Sun

■ #3576. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 発音 [aave][variation][variety][rhotic][pronunciation][phonetics][phonotactics]

日本語で「黒人英語」と言い習わされている英語変種は,社会言語学では AAVE (= African American Vernacular English) と呼ぶことが多い.他にも Black English Vernacular, African-American English, Afro-American (English), (American) Black English, black English など様々な呼び方が行なわれているが,以下は AAVE で通す.

本ブログでは「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) を含む aave の各記事で AAVE の言語的特徴や起源について紹介してきた.毎年のように AAVE に関心のある学生がゼミなどに現われることもあり,今日から向こう数回にわたり,もう少し体系的に AAVE の言語的特徴を紹介していきたい.McArthur の英語事典の BLACK ENGLISH VERNACULAR の項 (133--35) に依拠しながら,発音,文法,語彙,語用などの部門別に紹介していく予定である.

今回はイントロとして AAVE そのものが一枚岩ではなく,変異 (variation) に特徴づけられる変種であることをまず強調した上で,発音の特徴へと進みたい.AAVE は,米国の黒人の大多数が母方言とする英語変種である.しかし,その内部には種々の下位変種があり,社会階層によっても異なるし,都市・田舎の別によっても異なる.比較的「標準的な」ものから,教育を受けておらず,生まれ育った環境から外に出ない貧しい黒人によって話される「訛りのきつい」ものまで幅広い.標準的な AAVE といっても,標準英語と同様に地域による差異は存在する.南部の AAVE は(白人の話す)南部英語の語法を取り込んでいるし,北部の AAVE も同様である.個人や状況によっても,訛の強い AAVE 変種と標準英語に近い変種との交替 (style-shifting) がしばしば見られ,(社会)言語学的に正確な記述は困難を極める.

では,典型的な AAVE の発音特徴をいくつか挙げていこう.

(1) 一般的なアメリカ南部方言と同様に,non-rhotic である.car は "ca" のように,party は "pahty" のように発音される.唇音を含む子音群に起こる /l/ は脱落し,help は "hep" に,self は "sef" になる.r や l は,We're coming や We'll be here などにおいても脱落し,"We comin" や "We be here" のようになる.

(2) -ing において,/ŋ/ は /n/ で置換される.coming, running は,したがって "comin", "runnin" となる.

(3) 語末の子音群は縮減される.desk, test, cold はそれぞれ "des", "tes", "col" となる.

(4) 過去形語尾 /d/ も子音群において脱落する.looked, talked は,"look", "talk" となってしまう.

(5) 語頭の /ð/ はしばしば /d/ で発音され,that day, this house が "dat day", "dis house" となる.

(6) 語末の /θ/ はしばしば /f/ で発音され,booth, south が "boof", "souf" となる.

(7) 2音節語において,しばしば第1音節に強勢が落ちる.たとえば,標準英語と異なり "pólice", "défine" などと発音される.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2019-02-08 Fri

■ #3574. <o> で表わされる母音の問題 --- donkey vs monkey [vowel][pronunciation][minim]

昨日の記事「#3573. accomplish と one の強勢母音の変異」 ([2019-02-07-1]) で,<o> の綴字に対応する発音が /ʌ/ と /ɒ/ の間で揺れている例をみた.この問題は,そもそも <o> の綴字が典型的にこの2つの母音に対応しうることに起因する.単語例としては <o> ≡ /ɒ/ のほうがずっと多く,だからこそ昨日取り上げたように spelling_pronunciation のモデルとなり得るのだが,<o> ≡ /ʌ/ も決して少なくないし,むしろ日常的な語に多く観察されるという事実もある.したがって,どちらの対応が規則であり,どちらが例外なのか,直観的には判然としない.

Carney (355) は,<o> についてのデフォルト規則として <o> ≡ /ɒ/ を立てている.単語例を示そう.

across, belong, block, bobbin, bronze, catalogue, choreography, confident, dog, donkey, glottal, jolly, obstinate, off, olive, plonk, stock, tonsils; cost, lost, frost, costume, ostensible, posterior

一方,<o> ≡ /ʌ/ は,上記のデフォルトからは逸れるものの,/v/ の前では広くみられるし,それ以外でも多くの例を挙げることができる.Carney (351, 355) より例を抜き出そう.

above, coven, covenant, cover, covet, covey, discover, dove, glove, govern, love, oven, plover, recover, shove, shovel, slovenly; accomplice, accomplish, among, another, borough, brother, colour, comfort, company, compass, conjure, fishmonger, front, frontier, ironmonger, mongrel, monk, monkey, month, mother, nothing, one, once, other, smother, son, sponge, ton, tongue, won, wonder, Monday

このリストには挙げられていないが「#3513. come と some の綴字の問題」 ([2018-12-09-1]) で論じた come, some も <o> ≡ /ʌ/ の例である.この2つめのリストの語群については,多く <o> の前後に <m>, <n>, <v> (= <u>) がみられ,"minim avoidance" の理屈で説明することができるのも確かだが,それだけですべてを片付けることはできない("minim avoidance" については,「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]),「#2453. 中英語における <u> の <o> による代用 (2)」 ([2016-01-14-1]) を参照).

2つのリストを見比べると,donkey /ˈdɒŋki/ と /ˈmʌŋki/ は,似たような綴字をしていながら異なる強勢母音をもつことがわかる.しかし,この対立も標準的で一般的なイギリス発音に基づいた場合にのみ成り立つものであり,アメリカ英語では donkey に /ˈdʌŋki/ の発音もあり得ることを付け加えておこう.

逆もまた真なり.昨日の記事の one でみたとおり,通常は /ʌ/ で発音される among, mongrel, nothing, once, tongue の強勢母音が,方言や個人の発音によっては /ɒ/ として現われ得ることにも注意しておきたい.<o> の発音は難しい.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2019-02-07 Thu

■ #3573. accomplish と one の強勢母音の変異 [spelling_pronunciation][vowel][pronunciation][ame_bre]

表記の単語は,「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]) で触れたように,従来は [əˈkʌmplɪʃ] と発音されてきたが,近年のアメリカ英語では綴字の影響により [əˈkɑ:mplɪʃ] と発音されるようになってきている.

イギリス英語でも類似の現象が観察され,第2母音を /ʌ/ ではなく /ɒ/ で発音する傾向が現われてきている.LPD の Preference poll によると,イギリス英語でも8%ほどが後者の低母音で発音されるようになっているという(cf. 「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]),「#2268. 「なまり」の異なり方に関する共時的な類型論」 ([2015-07-13-1]) も参照).

これは,いわゆる綴字発音 (spelling_pronunciation) の効果といってよいが,綴字 <o> に対応する母音が /ʌ/ から /ɒ/ へ変化してきている他の例としては,colander, combat, comparable, comrade, conduit, constable などにおける第1母音があげられる (Upward and Davidson 193) .この傾向は,単発の単語レベルでは今後も増えていくものと予想される.

もう1つ類例として忘れてはならないのが,one の母音である.この単語は,一般的には /wʌn/ と発音されてきたが,実は /wɒn/ の発音も増えてきている.LPD の Preference Poll によれば,イギリス英語において30%が後者の発音だという.若年層では50%に迫る勢いだというから,次第に低母音で置き換えられていくのかもしれない.one の発音の歴史については「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]),「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]),「#3536. one, once, none, nothing の第1音節母音の問題」 ([2019-01-01-1]) で取り上げてきたが,21世紀にも新たな変化と変異が展開していることになる.万物は流転するのだ.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2018-12-30 Sun

■ #3534. <ae> にまつわるエトセトラ [digraph][ligature][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][diphthong]

最近の Merriam-Webster の記事として How to Pronounce 'Ae' in English Words が目にとまった.2重字 (digraph) の <ae> あるいは合字 (ligature) の <æ> については,本ブログでは「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1])),「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1]),「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1]) で扱ってきたが,上の記事はよい補足になる.

ギリシア・ラテン借用語に典型的にみられる <ae> の綴字は,原則としては /iː/ の長母音に対応する (ex. algae, Caesar, aqua vitae, arborvitae, antennae) .しかし,知らなかったのだが,この /iː/ に加えて,慣用的に2重母音 /aɪ/ で発音される <ae> も少なくないようだ.例として,alumnae, larvae, lacunae, Bacchae などが挙げられている.例外中の例外だが,原則として /aɪ/ で発音される <ae> をもつ唯一の英単語としては,maestro /ˈmaɪstrəʊ/ が挙げられる.後期近代の新しいイタリア借用語ということでの例外だろう.また,例外といえば,単母音で読まれる aesthetic /ɛsˈθɛtɪk/ もある.

前の母音を「長く」読ませる記号としての <e> という役割に鑑みれば,<ae> を /eɪ/ と発音させる慣習が発達するのも不自然ではない.aegis の本来の発音は /ˈiːʤəs/ だが,並行して /ˈeɪʤəs/ も行なわれているようだ.

このように <ae> に対する発音の揺れが激しいのは,そもそもこの綴字の生起頻度が低く,特定の発音と結びつけられるのに十分な機会に乏しいためだろう.人を寄せ付けない古典借用語に多いという事実も,この揺れに拍車をかけている.両文字が合わさった合字 <æ> は,古英語ではすこぶる高頻度の文字だったことを思えば,ずいぶんと衰退してしまったのだなあと感慨深いが,現代英語でも発音(記号)としての /æ/ は十分に高頻度だ(「#1022. 英語の各音素の生起頻度」 ([2012-02-13-1]) を参照).20個ほどある母音音素の頻度ランキングで第4位はなかなか立派.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow