2010-10-26 Tue

■ #547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音 [gvs][vowel][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][centralisation]

現代英語で <oo> の綴字で表わされる発音には,3種類があることが知られている.

・ /uː/: doom, food, pool, tooth, soot

・ /ʊ/: book, good, hood, look, stood

・ /ʌ/: blood, flood

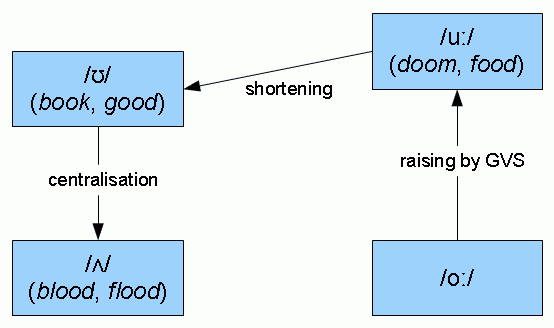

綴字と発音が一対多である典型的な例だが,この3通りの発音が生じたのは,中英語後期から異なる複数の音声変化が順次 <oo> の表わす音に対して作用したためである.まずは,15世紀以降に生じた大母音推移 ( Great Vowel Shift ) である ( see [2009-11-18-1] ) .中英語期には <oo> は /oː/ という発音に対応したが,大母音推移により一律に上げ ( raising ) を経て /uː/ へ変化した.

次に,/uː/ となった <oo> の一部(歯音 /k, t, d/ が後続するものの一部)(← 後記:/k/ は歯音ではありませんでした.2010/10/26(Tue))が16?17世紀に短化 ( shortening ) を起こし /ʊ/ となった.こうして /ʊ/ へと変化した語群のさらに小さな部分集合が,今度は16世紀半ば以降に中舌化 ( centralisation ) を起こし /ʌ/ となった(以上をまとめた下図を参照).

このように,異なる音声変化が <oo> をもつ語の部分集合,さらにその部分集合に対して働いたために,現代英語の共時的な視点からみれば <oo> に対して3種類の発音が対応することになった.

<oo> と <oa> の関係については[2010-07-06-1]の記事を参照.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,174頁.

2010-10-22 Fri

■ #543. says や said はなぜ短母音で発音されるか (2) [pronunciation][spelling_pronunciation][sobokunagimon][shocc]

[2010-10-20-1]の話題の継続.says, said の発音について Jespersen に当たってみると,次のような記述があった.

The shortening of /ɛi/ to [e] in said, says, saith [sed, sez, seþ] is probably due to the frequent unstressed use in "said ˈhe," etc. It is mentioned by D1640 [Daines, Orthoepia Anglicana] and C1685 [Cooper, Grammatica Linguæ Anglicanæ] (facilitatis causa dicitur sez sed). In the North [ei] is still heard, and in the attributive use of the ptc. (the said witness, etc.) [seid] is sometimes heard instead of [sed] even in the South. (11.35: 324--25)

頻度の高い動詞が主格代名詞と倒置される環境で,両語が融合し,弱い短い発音になることは一般的なので,said ˈhe による説明は説得力がある.類例として,主格ではないが目的格の代名詞と動詞が融合したものに prithee 「願わくば」がある.これは pray thee の短縮である.

says, said の場合には主格代名詞との融合による弱化・短化という説明が可能だが,[2010-10-20-1]でも触れた against ( /əgeɪnst/ or /əgɛnst/ ), again ( /əgeɪn/ or /əgɛn/ ) の場合にはその説明は当てはまらない.ここで再び Jespersen を参照すると,against の弱化・短化は語末に /-nst/ という子音群をもっている点に起因するのだろうという.子音群に先行する母音の短化は確かに頻繁に起こっており,その典型は弱変化動詞の過去・過去分詞形に見られる ( ex. dream -- dreamt, keep -- kept, mean -- meant ) (4.312: 120--21) .また,again の発音は against の発音からの類推.

これらの弱化・短化発音は,"ease of articulation" または "facilitatis causa" の産物といえる.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007. 324--25.

2010-10-20 Wed

■ #541. says や said はなぜ短母音で発音されるか [pronunciation][spelling_pronunciation][sobokunagimon]

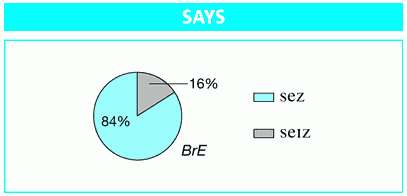

きわめて基本的な語で発音が不規則なものに says が挙げられる.予想される /seɪz/ ではなく /sɛz/ と発音されることが知られているが,実は前者の発音も皆無ではない.Longman Pronunciation Dictionary の発音傾向調査 ( Pronunciation Preference Polls ) によると,イギリス英語で16%の割合で /seɪz/ が聞かれるという.ただし,非RP発音としてである.過去形 said についてもおよそ同様の状況と考えられる.

では,RP を含めて一般的に /sɛz/ と発音されるのはなぜか.現代英語の say に対応する中英語の seye, seyn, sayn などに含まれる /aɪ/ に近い二重母音は,17世紀までに /ɛː/ へと滑化していた.これが後に /eː/,さらに /eɪ/ へと発展し,現在に至っている.しかし,一部の語では滑化した /ɛː/ が短化し,/ɛ/ となる場合があった.このような変化と変異の結果として,近代英語期にはこれらの語は複数の発音のあいだで揺れを示すこととなった.後に標準変種として say は第1の道を,says や said は第2の道をたどったことになる.現代の非標準発音 /seɪz/ や /seɪd/ は第1の道をたどって現代にたどりついた日陰者なのか,あるいは比較的近年の綴り字発音 ( spelling pronunciation ) の例なのか,よく分からない.

関連する例としては,again と against が挙げられる.現在では両語ともに /ɛ/ あるいは /eɪ/ の発音が聞かれるが,これは中英語の形態 agayn, ageyn などからそれぞれ上記の第1の道筋と第2の道筋で発展してきたものである.ちなみに,again については英米変種ともに /əˈgɛn/ のほうが優勢である.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.290頁.

2010-10-19 Tue

■ #540. Ralph の発音 [pronunciation][etymology][personal_name][spelling_pronunciation_gap]

授業で学生から,男性の名前 Ralph がなぜ /reɪf/ と発音されるのかという質問があった.なるほど,Ralph には綴字から予想される /rælf/ の発音もあるが,/reɪf/ という発音もある.後者は伝統的な発音で,特にイギリスで多く聞かれる人名である.例えば,アメリカ人作家 Ralph Waldo Emerson やアメリカ人ファッション・デザイナー Ralph Lauren では前者の発音が,イギリス人作曲家 Ralph Vaughan Williams では後者の発音が聞かれる.

この名前は,Old Norse の Raðulfr が Radulf として Old Norman French に入り,その短縮形 Raulf が英語に入ってきたものである.Old Norse の形態は古英語の Rǣdwulf ( rǣd "counsel" + wulf "wolf" ) に対応し「助言する狼」ほどの意である.現在の綴字は18世紀に一般化した.<ph> の綴字はラテン語あるいはギリシア語の綴字習慣を摸した一種の格好つけだろう.wulf はもともとこれら古典語に由来するわけではないので etymological respelling ( see [2009-08-21-1], [2009-11-05-1] ) とは呼べないが,効果としては同類と考えられる.

<ph> の綴字をもつようになった別の例としては,古英語の rand "shield" + wulf "wolf" に由来する Randolph がある.Bēowulf ( bēo "bee" + wulf "wolf" ) も現代に伝わっていたら,*Beewolph とか *Beelph のような名前になっていたかもしれない.

さて,/reɪf/ という発音についてはどうだろうか./rælf/ から /reɪf/ への発音変化の道筋については,調べてみたが詳細は分からなかった.しかし,次のような道筋が想定されるだろう./reɪf/ が大母音推移の出力結果だとすると,入力は /raːf/ である.後者の発音は,Raulf などの初期形態から子音 l の脱落あるいは先行母音との融合によって容易に到達しうる.実際に,Rauf, Rafe などの中間形態を表わす綴字が歴史的に例証される.発音と綴字がそれぞれつかず離れずに発展し,最終的にはちぐはぐな対応関係 <Ralph> = /reɪf/ に至ったというのが真相ではないか.人名や地名などの固有名詞,特にイギリスのものには,このような「ちぐはぐ」が多く見られる ( see [2010-07-18-1] ) .

2010-08-28 Sat

■ #488. 発音の揺れを示す語の一覧 [pronunciation][language_change][h]

現代英語にみられる発音の揺れについて,本ブログではこれまで controversy, harass, Caribbean と具体例を取り上げてきた.揺れ ( fluctuation ) があるということは言語変化の種である変異 ( variation ) があるということであり,音声変化が今まさに起こっていることを示唆するものと考えられる.

[2010-05-31-1]の記事で現代英語に起こっている言語変化の代表的なものを部門ごとに列挙したが,特に発音部門について,現在揺れを示している例,今後の音声変化を示唆する例を一覧にしておくと,言語変化ウォッチャーとしては便利だろうと考えた.そこで,Longman Pronunciation Dictionary の発音傾向調査 ( Pronunciation Preference Polls ) で取り上げられている,揺れを示す語をアルファベット順に取り出してみた.発音傾向調査の結果とともに詳しく解説されている語ばかりなので,音声変化の観点からは「注目語」とみなしてよいだろう.揺れの基準は英米差や世代差に関わるものが多いが,語ごとに異なっているのでこの一覧はあくまで目安と捉えておきたい.また,say は見出しとしては say となっているが,実際の揺れは3単現形 says の発音が [sez] か [seɪz] かという問題なので,個々の例については辞書を参照されたい.

absorb, absurd, accomplish, address, adult, again, ally, almond, alto, amphitheater, applicable, Asia, associate, association, assume, asterisk, ate, attitude, auction, aunt, baptize, bath, because, bedroom, been, bequeath, booth, bouquet, brochure, broom, capsize, caramel, Caribbean, casual, caviar, chance, chromosome, chrysanthemum, cigaret, circumstance, citizen, clandestine, coffee, communal, complex, congratulate, contribute, controversy, costume, coupon, covert, cream, create, creek, crescent, cyclical, data, debris, debut, decade, defect, deity, delirious, demonstrable, depot, deprivation, detail, diagnose, diphthong, direct, direction, discount, dispute, dissect, distribute, donate, drama, drastic, due, during, economic, ecosystem, egotistic, electoral, electronic, envelope, ephemeral, equation, equinox, evolution, exasperate, exit, exquisite, extraordinarily, falcon, false, February, fiance, finance, financial, forehead, formidable, garage, gibberish, giga-, Glasgow, gone, gradual, graph, greasy, H, halt, handkerchief, harass, herb, hero, historic, homogeneous, homosexual, hurricane, ice, idea, ideology, illustrate, impious, incomparable, increase, inherent, innovative, inquiry, insurance, involve, irrefutable, issue, jump, jury, justifiable, juvenile, kilometer, lamentable, lather, lawyer, length, -less, licorice, longitude, lure, luxurious, luxury, maintain, mall, malpractice, marry, masquerade, Massachusetts, mayonnaise, measure, migraine, mischievous, Muslim, necessarily, necessary, nephew, new, newspaper, niche, nuclear, often, ogle, omega, ominous, one, onerous, opposite, oral, orange, ordinary, pajama, palm, patriotic, patronise, perpetual, plaque, plastic, poem, Polynesia, poor, predecessor, premature, Presley, prestigious, presume, primarily, princess, privacy, process, project, protester, puncture, quagmire, quarter, questionnaire, real, really, regulatory, research, resource, respiratory, restaurant, room, route, salt, sandwich, say, scallop, schedule, schism, scone, semi-, shortcut, simultaneous, situation, soot, sorry, soviet, spectator, stereo, strength, student, submarine, subsidence, substantial, suggest, suit, sure, syrup, thanksgiving, thespian, tinnitus, tomorrow, transferable, transistor, transition, translate, tube, tune, umbrella, usage, vacation, vehicle, via, visa, voluntarily, were, white, with, year, yours, youth, zebra

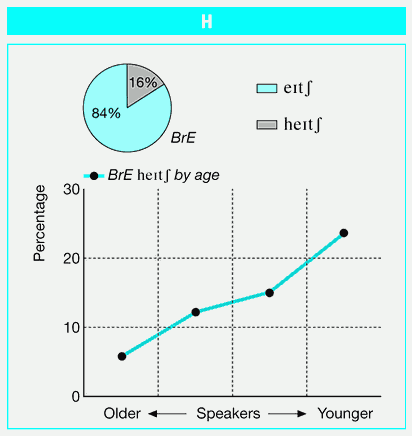

一覧を作成している過程で驚いたのは,アルファベットの8文字目の H がイギリス英語の若年層で [heɪtʃ] と発音されるようになってきているということだ.LPD の以下の調査結果を参照.

Irish English では [heɪtʃ] が標準だということも知らなかった.[h] 音の脱落や spelling-pronunciation による復活については,これまでもいくつかの記事で扱ってきたが,文字名としての H 自身も関わっていたとは・・・.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2010-08-24 Tue

■ #484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記 [pronunciation][phonetics][vowel][merger][ame][dictionary][lexicography]

2008年にアメリカの老舗辞書出版社 Merriam-Webster から本格的な EFL 用の英英辞書 Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary ( MWALED ) が出版された.昨日の記事[2010-08-23-1]でそのオンライン版を紹介した.以下に検索ボックスを貼り付け.

EFL 英英辞書はこれまでイギリス系出版社がほとんど市場を独占しており,アメリカ英語と銘打った EFL 辞書ですらイギリス系からの出版だった.MWALED の出版をもって,いよいよアメリカの出版社が独自に EFL 辞書市場に乗り込んできたことになる.アメリカの手による初のアメリカ英語 EFL 辞書ということで記述内容がいかに American であるかが問題になるが,発音表記について見ると,従来のイギリス系出版社によるアメリカ英語 EFL 辞書に比べて相当に American のようだ.Kokawa et al. ( pp. 38--41; Sugimoto 氏執筆担当 ) に拠って,General American ( GA ) における後舌低母音の融合の様子を概説しよう.

キーになる語は,lot, palm, thought, cloth である.従来の EFL 辞書では GA と RP でそれぞれ次のように発音表記されてきた.

| Keyword | GA | RP | Examples |

|---|---|---|---|

| lot | /lɑt/ | /lɒt/ | bomb, cot |

| palm | /pɑːm/ | /pɑːm/ | balm, father |

| thought | /θɔːt/ | /θɔːt/ | caught, taught |

| cloth | /clɔːθ/ | /clɒθ/ | loss, soft |

GA でも RP でも分布は異なるが,いずれも3種類の後舌低母音を区別していることになる.ところが近年の GA では,lot--palm merger が生じて /ɑː/ へ融合してきている.さらに,lot--thought merger も生じており,そこに cloth も巻き込んですべて /ɑː/ へと1元化してきているという.結果的に,多くの GA の話者はこれらの4語に代表される語群をすべて /ɑː/ として区別なく発音するようになってきている.

近年に出版されたイギリス系のアメリカ英語辞書では,母音融合の進んでいるこの最新の状況が完全には発音表記に反映されておらず,比較的保守的であった.ところが,MWALED はこれらを一斉に /ɑː/ にまとめている.さすがにアメリカの手によるアメリカの辞書である.現状を反映して非常にシンプルであるが,イギリス英語の発音と比較する必要がある場合には気をつけなければならないだろう.

一般に,辞書編纂 ( lexicography ) は記述的 ( descriptive ) な態度をとるか規範的 ( prescriptive ) な態度をとるか,2者のあいだでバランスを取る必要があるが,EFL 辞書ともなればバランスの取り方はさらに難しいだろう.MWALED は上記の後舌低母音については記述主義で打って出たが,読者はアメリカ英語を学ぼうとして規範を求める EFL 学習者である.いくら規範とはいっても,記述(現実)が変化すれば一緒に変化してゆくのが宿命なのだろうか.

・ Kokawa, Takahiro, Rika Aoki, Junko Sugimoto, Satoru Uchida, and Miyako Ryu. "An Analysis of the Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary." Lexicon 40 (2010): 27--84.

2010-04-28 Wed

■ #366. Caribbean の綴字と発音 [pronunciation][suffix][stress]

[2010-03-14-1] ( controversy ) , [2010-04-04-1] ( harass ) の記事に引き続き発音の揺れの話題.世界英語 ( World Englishes ) や creole を話題にするときに外せない地域としてカリブ海地域 ( the Caribbean ) がある.ところが,私はどういうわけかこの単語の綴字と発音をいつまでたっても覚えられない.今回の記事は,自らそれについて書くことで記憶をしっかり定着させようという狙いがある.

まずは,綴字から.基体の Carib /ˈkærɪb/ 自身は難しくない.この語はアメリカ・インディアン諸語の一つ Arawak 語からスペイン語を経由して16世紀に英語に入ってきた.かの Christopher Columbus が Haiti と Cuba で最初に記録した語だという.原義は "brave people".

この語に接尾辞 -ean をつけると Caribbean となる.接尾辞 -ean は固有名詞について「?の(人),?に属する(もの)」を意味する形容詞・名詞を作る.16世紀後半辺りから使用され始め,Epicurean, European, Promethean などを生み出した.同語源,同義の -ian と混乱しないようにするのがポイント.ここまではよいのだが,<b> の重なるところで引っかかる.強勢の位置とも関連する綴字規則と理解したいところだが,そもそも強勢の位置に揺れがあるというのだから心許ない.次に発音を見てみよう.

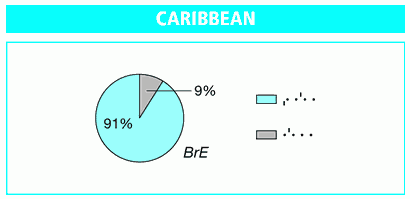

LPD によると,この語には二通りの発音が認められる.一つは /ˌkærəˈbi:ən/,もう一つは /kəˈrɪbiən/ である.LPD のイギリス英語での Preference poll では,下図の通り前者が91%,後者が9%である.数値上は差が歴然としているようだが,留学中に英語母語話者のフラットメイトとどっちの発音が正しいのだろうねと議論になった記憶があるから,揺れに伴う不確かさの感覚は数値が示す以上にあるのかもしれない.

個人的には多数派の /ˌkærəˈbi:ən/ を採用することにしよう.<b> も二つ,強勢も二つ ( primary and secondary stresses ) と覚えておけばいいかもしれない.しかし,ここまで書いても数日後に聞かれたら忘れていそう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2010-04-04 Sun

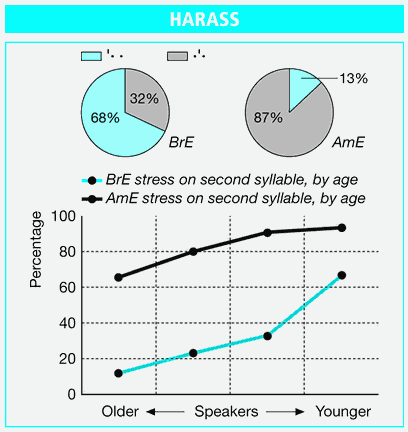

■ #342. harass のアクセントの位置 [pronunciation][rp]

[2010-03-14-1]の記事で controversy のアクセントの位置を問題にした.アクセントの位置を話し始めると種は尽きないが,今回は harass ( harassment も同様)に注目してみる.

この語はフランス語 harasser "to tire out" に由来し,現在では /həˈræs/ と /ˈhærəs/ の二つの発音が聞かれる.LPD で英米の分布をみてみると以下の通りである.

アメリカでは /həˈræs/ が圧倒的である.イギリスでは伝統的なRP発音は /ˈhærəs/ だが,1970年代からイギリスでも /həˈræs/ が聞かれるようになってきたという.イギリスでも若年層でアメリカ型の /həˈræs/ が増えてきていることを考えると,RP型発音が駆逐されるのも時間の問題ということだろう.

先日,京都大学で開かれた英語史研究会の懇親会の場で Glasgow から来られた Jennifer Smith 先生と Jonathan Hope 先生と話していて harass(ment) がどうのこうのという話題になった(すでに半分酔っていたのでどんな文脈だったか失念した).しかし,お二方ともRP型の /ˈhærəs/ で発音していたことを覚えている.実際に後で確認してみたら,やはり /ˈhærəs/ だった.確かに研究者とRPとは結びつきやすいのかもしれないが,RPとそれ以外というのはかなり大雑把な分け方であるし,両先生はそれぞれスコットランドと北部イングランドのご出身ということなので地域差も関与しているかもしれない.また,年齢がパラメータの一つであることも上のグラフから明らかである.最終的には個人レベルの選択ということになるのだろう.

日本語では「ハラスメント」と「ラ」にアクセントを置くので,この英単語の発音を覚えるときに学習者はアメリカ型に第2音節にアクセントを置くことが多いのだろうか.それとも,RP型に「ゲルマンぽく」第1音節にアクセントを置くことが多いのだろうか.第二言語習得論の話題としても興味深そうだ.

私個人としてはアメリカ型の /həˈræs/ で覚えていた.controversy もアメリカ型に /ˈkɑːntrəvɜːsi/ として覚えていたので,なんだかアメリカづいてるらしいぞ・・・.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

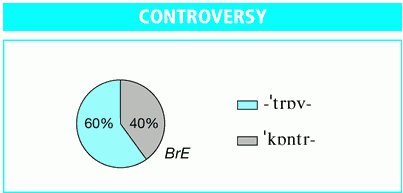

2010-03-14 Sun

■ #321. controversy over controversy [pronunciation][rp][stress]

controversy 「論争」という語には,英米で標準とされる変種をとってもいくつかの発音がありうる.LPD ( Longman Pronunciation Dictionary ) の記述によると,以下の発音がある.

(BrE) /ˈkɒntəvɜːsi/ or /ˈkɒntəvəsi/: RP ( Received Pronunciation ) で優勢とされる発音.

(BrE) /kənˈtrɒvəsi/: RP 以外で広く使われている発音.教養層では第1音節に第2アクセントをおく発音 /ˌkɒnˈtrɒvəsi/ もきかれる.

(AmE) /ˈkɑːntrəvɜːsi/: 米語では唯一の発音.

AmE では選択肢はないが,BrE ではアクセントを第1音節におくものと第2音節におくものとで variation が見られる.LPD の傾向調査によると,BrE での揺れの度合いは以下の通りである.

イギリスの国民的な机上辞書といわれる COD ( The Concise Oxford English Dictionary. 11th rev. ed. ) を参照してみると,標準変種では /kənˈtrɒvəsi/ は誤りであると記されているが,実際のところ,むしろこちらのほうがよく使われているということになる.しばらく時間が経ち,こちらの発音がさらに優勢になってゆけば,英米変種間の差が明確になることになる.だが,今のところは,BrE では controversy の発音に関する controversy は継続中である.

この問題についておもしろいのは,イギリスで,伝統的な /ˈkɒntəvɜ:si/ と異なる /kənˈtrɒvəsi/ という変種がきかれるようになったとき,後者はアメリカ英語かぶれの崩れた発音であるという認識が一部の BrE 話者に存在したことである ( Algeo 177 ).BrE 話者には AmE 英語を蔑視するという伝統がある.近年は AmE の世界的な影響力のもとにその伝統は弱まってきているとはいうものの,根底には存続していると考えられる.しかし,上で見たようにAmE では,BrE の伝統的な発音に対応する,第1音節に強勢のある発音しか存在しないのであり,この認識には事実の裏付けがない.偏見と直感にすぎなかったわけである.[2010-03-08-1]で触れたように,BrE は保守的で由緒正しく,AmE は革新的にすぎて軽蔑に値するという神話が生きている証拠でもある.実際には,この語の発音に関する限り,BrE こそが第2音節に強勢をおく革新的な発音を生み出したのであった.

アクセントの位置に関連する話題としては,名前動後 ( diatones ) も要参照 ([2009-11-01-1], [2009-11-02-1]).

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Soanes, Catherine and Angus Stevenson, eds. Concise Oxford English Dictionary. 11th rev. ed. Oxford: OUP, 2008.

・ Algeo, John. "America is Ruining the English Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 176--82.

2009-12-12 Sat

■ #229. recognize と women [pronunciation][spelling][phonetics]

現代英語において発音と綴字の関係がずれていることは,本ブログでも再三再四とりあげてきた話題だが,その中でも <o> と /ɪ/ のマッチングがいかに珍妙であるかは[2009-05-13-1], [2009-12-06-1], [2009-12-07-1]で語った.

このマッチングを体現する唯一の例として women /wɪmɪn/ を挙げたが,実は「唯一」ではない.多くの辞書で recognize は /ˈrɛkəgˌnaɪz/ と発音されるとあるが,一部 /ˈrɛkɪgˌnaɪz/ の発音を挙げている辞書がある(ex. Merriam-Webster Online Dictionary).第一音節の母音が前舌母音であるため,続く /k/ が前寄りの調音になり,さらに続く第二音節の問題の母音にも前寄りの影響を与えたということになるのだろう.

ただ,recognize における <o> と/ɪ/ のマッチングは,(1) 発音の変異の一つにすぎないこと,(2) 弱音節にみられるにすぎないことから,women のケースの明確さには及ばない.やはり,この異常なマッチングの唯一頼れる体現者は women といってしかるべきだろう.

2009-12-07 Mon

■ #224. women の発音と綴字 (2) [pronunciation][spelling][phonetics][etymology]

昨日の記事[2009-12-06-1]では,単数形 <woman> /wʊmən/ の謎を歴史的に明らかにしたが,本来の問いは,複数形の発音と綴字の問題だった.なぜ <women> と綴り,/wɪmɪn/ と発音するのか?

古英語で wīfmann の複数形は wīfmenn だった.mann -- menn から容易に予想される形態である.だが,複数形でも単数形の場合と同様に一連の音声変化が生じた./f/ が /m/ の影響下で /m/ へと同化し,長母音 /i:/ が /ɪ/ へと短化したところは,単数形のケースとパラレルである.ところが,/ɪ/ が /w/ の影響下で /ʊ/ へと円唇化する変化は起こらなかった.ここだけが単数形の場合と異なっていたのである.

これは,第二音節の -mann と -menn には強勢がおかれずに単複の区別が曖昧になるため,第一音節の母音を対立させることによって区別を保とうとした結果ではないかと考えられる.単数の /ʊ に対して複数は /ɪ/ であるという後者の特徴は,第二音節それ自身にも及び,/mɪn/ と発音されるようになったのではないか.

一方,綴字は,発音とは独立して,単数形の綴字と歩調をそろえて発展した.その結果,<o> と綴って /ɪ/ と発音するという珍奇な関係が生じ,現在にいたっている.

以上,昨日の記事と合わせて woman と women の発音と綴字の謎に迫ったが,上述の一連の音声変化と綴字発達が,このように美しく働いたかどうかは,実のところ疑問である.中英語期を中心として各方言で様々な発音と綴字がおこなわれていたが,近代英語期に今ある形態に落ち着いたというのが現実だろう.英語史における「説明」は,とかく単純化されてなされることが多いので,慎重に理解したい.

2009-12-06 Sun

■ #223. woman の発音と綴字 [pronunciation][spelling][phonetics][assimilation][etymology]

woman の複数形は <women> と綴り /wɪmɪn/ と発音する.<o> の綴字に /ɪ/ の音が対応するというのは,現代英語広しといえども相当な珍事であり,Bernard Shaw をして <ghoti> "fish" なる綴字を発明させたほどである([2009-05-13-1]).この <o> と /ɪ/ の珍奇なマッチングはいかにして生じたのだろうか.

この謎を解くには,まずは単数形 <woman> /wʊmən/ から考えなければならない.この語の古英語の形は wīfmann である.これは,wīf "wife" + mann "man" の複合語である.古英語の wīf は「妻」のほかに「女性」一般を意味した(ドイツ語の Weib 「女性」と比較).一方,mann は現代英語と同様に「男」のほかに「人」をも意味した.したがって,複合語 wīfmann は「女性である人」すなわち「女性」を意味した.

古英語以降,wīfmann はいくつかの音声変化を経ることとなった./f/ が直後の /m/ によって調音様式の同化を受け /m/ へと変化する一方で,長母音 /i:/ が /ɪ/ へ短化した.また,語頭の /w/ が後続する /ɪ/ 音に影響を及ぼし,/ɪ/ は /ʊ/ へと円唇化した.この一連の音声変化によって,現代的な発音 /wʊmən/ が生まれた.

これで発音は説明できたが,綴字の <o> はまだ説明されていない.音声変化の結果として生じた新発音が発音通りに綴られれば,<wuman> となるはずだった.実際に,歴史的には <wumman> などの綴字が例証される.

ところが,中英語期に,<m>, <n>, <v>, <w> のように縦棒 ( minim ) で構成される文字の近隣に <u> を置くことが避けられるようになった.<u> 自身も縦棒で構成されるため,これらの文字どうしで判別がつかなくなる恐れがあったためである.そこで,このような環境にある <u> は当時のフランス語の綴字習慣をまねて <o> で代用するという慣習が発達した.

通常,発音は自然に発達するものだが,綴字は人為的に採用されるものである.かくして,woman は,発音こそ /wʊmən/ として定着したが,綴字は <woman> として定着することとなった.

では,複数形 women の発音と綴字は? 明日の記事に続く.

2009-11-26 Thu

■ #213. 「え゛ー」の発音 [pronunciation][interjection][phoneme][origin_of_language]

マンガなどで叫び声ともうめき声ともつかない「え゛ー」や「あ゛ー」という表記を見ることがある.日本語としては非標準的な表記ではあるが,非標準としてはじわじわと認知度を広げてきている.こうした表記は通常は目で見るだけだが,あえて発音してみなさいと言われたら,どのように発音すればいいのだろうか.

こんな他愛のない話題で,先日,同僚の英語学の先生方と盛り上がった.そこで各々の意見を述べあったが,結論は一致した.「え゛」や「あ゛」に含まれる子音は「有声声門摩擦音」ではないか.発音記号としては [ɦ] と表記される子音である.

音声学の基礎を修めていれば,この子音の調音は理解できる.一言でいえば [h] の有声音である.しかし,これは言語音としては比較的珍しい音の一つで,正規の音素としては日本語にも英語にも存在しない.ただし,音節間を明確に切らずに「はは(母)」と発音するときに,二つ目の「は」の子音の異音として現れる場合がある.

「え゛ー」のような感情を表現する語は間投詞 ( interjection ) と呼ばれ,この語類ではその言語の標準的な音素体系から外れた音が現れることがある.言語化される以前の感情を反射的に発する際に出される音であるから,当該言語の標準的な音素体系から独立しているということは不思議ではない.

英語に話を移すと,不快を表す ugh [ʌx] や,軽い後悔・非難を表す tut-tut [

] のような間投詞がある.[x] は無声軟口蓋摩擦音,[

] のような間投詞がある.[x] は無声軟口蓋摩擦音,[ ] は無声歯吸着音であり,標準英語の音素体系には含まれていない子音である.

] は無声歯吸着音であり,標準英語の音素体系には含まれていない子音である.

ここで注目したいのは,日本語でも英語でも,間投詞の表す音を強引に綴字として表記しようとした場合,従来の綴字で表すことが難しいために,無理をせざるをえないという点である.「え゛ー」も強引な表記だし,ugh も強引な表記である.だが,この表記が慣習として定着してくると,逆にこの表記に基づいた新しい発音が生まれることになる.例えば,ugh は [ʌg] として,tut-tut は [tʌt tʌt] として発音されるようになってくる.もともとは感情の発露であった表記しにくい音を強引に表記することによって,今度はその表記に基づいた発音,すなわち綴り字発音 ( spelling pronunciation ) を生み出していることになる.

仮に感情の発露としての最初の発音を「第一次発音」と呼び,その後に綴り字発音として生じた発音を「第二次発音」と呼ぼう.感情の発露としての第一次発音に対して,第二次発音は何段かの言語化プロセスを経て現れた「不自然」で「人工的」な発音である.第二字発音は,その長いプロセスを経る過程で,「皮肉」という connotation を獲得したのではないか.Quirk et al. (853 ft. [c]) によると,ugh [ʌg] や tut-tut [tʌt tʌt] のような第二次発音は,常に皮肉的な響きを有するという.別の例として,ha ha [hɑ: hɑ:] などを挙げている.

感情の発露である第一次発音と綴り字発音などのプロセスを経た第二次発音との間に,「皮肉」などのより人間的な複雑な感情が connotation として付加されるということは,言語発生の議論にも示唆を与えるのではないか.

気がついたら,「え゛ー」の話から言語発生論にまで発展していた・・・.

・Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2009-10-28 Wed

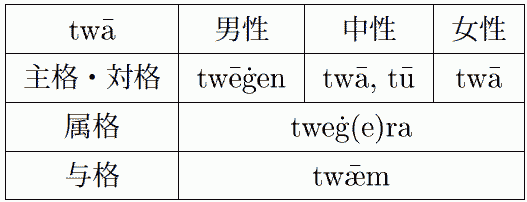

■ #184. two の /w/ が発音されないのはなぜか [numeral][etymology][pronunciation][vowel][phonetics][inflection][oe][sobokunagimon]

[2009-07-22-1], [2009-07-25-1]で one の綴りには <w> がないのになぜ /w/ が発音されるかを見たが,今回は逆に two の綴りに <w> があるのになぜ /w/ が発音されないかを考えてみたい.

数詞は形容詞の一種であり,古英語では two も以下のように性と格で屈折した(数については定義上,常に複数である).

古英語では独立して「2」を表す場合には女性・中性形の twā が使われ,現在の two につらなっているが,男性形も twain として現代英語に残っている.

さて,/w/ 音は,母音 /u/ が子音化したものであるから,調音的性質は同じである.母音四辺形[2009-05-17-1]をみると,

高・後舌・円唇という調音的性質をもつことがわかる./w/ や /u/ は口の奥深くという極端な位置での調音となるため,周辺の音にも影響を及ぼすことが多い.twā でいうと,後続する母音 /a:/ が /w/ 音に引っ張られ,後舌・円唇化した結果,/ɔ:/ となった.後にこの /ɔ:/ は /o:/ へ上昇し,そして最終的には /u:/ へと押し上げられた.そして,/w/ 音はここにきて役割を終えたかのごとく,/u:/ に吸収されつつ消えてゆく.まとめれば,次のような音変化の過程を経たことになる.

/twa:/ → /twɔ:/ → /two:/ → /twu:/ → /tu:/

最後の /w/ 音の消失は15?16世紀のことで,この単語のみならず,子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境で,同じように /w/ が消失した.who や sword においても,綴りでは <w> が入っているものの /w/ が発音されないのはこのためである./w/ の消失は「子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境」が条件であり,「子音と前舌母音にはさまれた環境」では起こらなかったため,twain, twelve, twenty, twin などでは /w/ 音はしっかり保たれている.

swollen 「膨れた」や swore 「誓った」などでも,上の条件に合致したために /w/ 音が一度は消失したのだが,それぞれの動詞の原形である swell や swear で /w/ 音が保持されていることから,類推作用 ( analogy ) により後に /w/ が復活した.多くの語で /w/ 音がこのように復活したので,むしろ two, who, sword が例外的に見えてしまうわけである.

2009-07-25 Sat

■ #89. one の発音は訛った発音 [numeral][etymology][me_dialect][pronunciation][vowel]

[2009-07-22-1]で,one の音声変化について教科書的な説明を施した.母音の変化というのは,有名な大母音推移 ( Great Vowel Shift ) を含め,英語史において非常に頻繁に起こるし,現代英語でも母音の方言差は非常に大きい.したがって,one に起こった一連の母音変化もむべなるかなと受け入れるよりほかない気がする.しかし,[w] という子音の語頭挿入という部分については,そうやすやすとは受け入れられない.

「後舌母音に伴う円唇化」は調音音声学的には合理的である[2009-05-17-1].だが,なぜこの特定の単語でのみそれが見られるのか.なぜ他の単語群では [w] 音が挿入されなかったのか.まったく関係のない単語ならいざしらず,語源的関連の強い only がなぜ [wʌnli] と発音されないか.

その答えは方言の違いにある.[w] 音が挿入されたのは中英語期のイングランド南西部・西部方言の発音であり,その方言形がたまたま後に標準語へ取り込まれたということに過ぎない.一方,only にみられる [w] 音のない発音は中英語期のイングランド南部・中部方言の発音に由来する.

つまり,one の発音はこっちの方言からとって来られて標準発音となったが,only の発音はあっちの方言から来たというわけだ.ある語について,その発音がどこの方言からとられて標準化したか,そしてそれを決めるファクターは何だったのかという問いに対しては,明確な基準はなくランダムだった,としか答えようがない.

だが,このように,中英語期のどの方言に由来するかで,もともとは同根の語どうしが,現代標準語では異なる発音をもつようになった例はたくさんある.一例を挙げれば,will の母音は中英語の多くの方言で用いられておりそのまま標準化したが,否定形 won't の母音は主に中部・南部の方言に由来する.後者は,中部訛りの wol(e) + not が縮約された形に他ならない.肯定形と否定形がセットで同じ方言から標準語に入ってきていたならば母音も同じになったろうが,ランダムともいうべき方言選択の結果,現在の標準英語の will --- won't という分布になってしまった.

嘆かわしいと思うなかれ,言葉の歴史は興味深いと思うべし.

2009-07-22 Wed

■ #86. one の発音 [numeral][etymology][phonetics][spelling][pronunciation][vowel][article]

現代英語の綴りと発音のギャップは大きいが,その中でも特に不思議に思われるものに one の発音がある.普通は,どうひっくり返ってもこの綴りで [wʌn] とは読めない.これは,この語の綴り字が歴史上あまり変わってこなかったのに対して,発音は激しく変化してきたためである.以下は教科書的な説明.

古英語の対応する語形は ān だった.この語はもちろん「一つの」の意で,後に one へ発展したと同時に,an や a という不定冠詞へも分化した.したがって,数詞の one と不定冠詞の an, a とは,まったくの同語源であり,単に強形と弱形の関係に過ぎない[2009-06-22-1].

さて,古英語の ān は [ɑ:n] という発音だったが,強形の数詞としては次のような音声変化を経た.まず,長母音が後舌母音化し,[ɔ:n] となった.それから,後舌母音に伴う唇の丸めが付加され,[wɔ:n] となった.次に長母音が短母音化して [wɔn] となり,その短母音が後に中舌母音して [wʌn] となった.実に長い道のりである.

ここまで激しく音声変化を経たくらいだから,その中間段階では綴りもそれこそ百花繚乱で,oon, won, en など様々だったが,最終的に標準的な綴りとして落ち着いたのが比較的古めの one だったわけである.

綴りと発音について,one と平行して歩んだ別の語として once がある[2009-07-18-1].だが,これ以外の one を含む複合語では,上記の例外的に激しい音声変化とは異なる,もっと緩やかで規則的な音声変化が適用された.古英語の [ɑ:n] は規則的な音声変化によると現代英語では [oʊn] となるはずだが,これは alone ( all + one ) や only ( one + -ly ) の発音で確認できる.

2009-05-15 Fri

■ #17. 注意すべき古英語の綴りと発音 [oe][spelling][pronunciation][alphabet]

古英語は,原則としてローマ字通りに音読すればよいが,現代英語に存在しない文字や音が存在したので注意を要する.以下に,要点を記す.

(1) 古英語のアルファベット

小文字: a, b, c, d, e, f, ȝ, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, x, y, z, þ, ð, ƿ, æ

大文字: A, B, C, D, E, F, Ȝ, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, X, Y, Z, Þ, Ð, Ƿ, Æ

(2) 注意を要する文字と発音

以下,綴りは<>で,発音は//で囲む.

<c>

・前舌母音が続くとき,/tʃ/: bēce "beech", cild "child"

・語末で<ic>となるとき,/tʃ/: dic "ditch", ic "I"

・それ以外は,/k/: æcer "acre", weorc "work"

<f, s, þ, ð>

・有声音に挟まれるとき,/v, z, ð/: hūsian "to house", ofer "over", sūþerne "southern"

・それ以外は,/f, s, ð/: hūs "house", of "of", þanc "thank"

<g>

・前舌母音が前後にあるとき,/j/: dæg "day", geong "young"

・<l, r>が続くとき,/j/: byrgan "bury", fylgan "follow"

・後舌母音に挟まれるとき,/ɣ/: āgan "own", fugol "fowl"

・それ以外は,/g/: glæd "glad", gōs "goose"

<h>

・語頭で,/h/: hand "hand", hlāf "loaf"

・前舌母音が前にあるとき,/ç/; cniht "knight", riht "right"

・口舌母音が続くとき,/x/: nāht "naught", seah "saw"

<y>

・/y/: lȳtel "little", yfle "evilly"

<sc>

・多くは,/ʃ/: asce "ashes", scild "shield"

・その他は,/ks/: āscaþ "(he) asks", tusc "tusk"

<cg>

・/dʒ/: bricg "bridge", secgan "say"

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow