2012-10-09 Tue

■ #1261. Wednesday の発音,綴字,語源 [pronunciation][spelling_pronunciation_gap][etymology][metathesis][calendar]

Wednesday の発音と綴字の関係は悪名高い.最初の <d> は発音されず,/wˈenzdeɪ/ となるのだから英語初学者は必ずつまずく.しかし,多少安心してよいのは,イングランドの北部・北西部方言ではより綴字に忠実な /wˈednzdeɪ/ も行なわれていることだ./d/ の発音されない標準的な発音は15世紀にさかのぼり,子音連続 /-dnz-/ の環境における脱落とされる.だが,c1300 の Layamon の写本に wendesdei という音位転換 (metathesis) の形態が見られ,14--17世紀には Wensday(e) が現われることから,子音連続 /-ndz-/ の環境における脱落と考えるほうが妥当だろう.

発音についてもう1つ注意すべきは,-day 語一般に当てはまることだが,語尾の母音には /-deɪ/ (強形)と /-di/ (弱形)の2種類の発音があることだ.RP (Received Pronunciation) でも GA (General American) でも,一般に弱形が好まれるといわれるが,実際には See you on Monday. などの文末位置では強形が,Monday morning などの複合表現の1部としては弱形が選ばれることが多い.

西洋の七曜語の語源はよく知られている.大きく分けて,順番で数える教会方式 (ecclesiastical) と神・惑星の名前を用いる方式 (astronomical) があるが,英語は典型的な後者である.ラテン語の diēs Mercuriī (マーキュリー[水星]の日)のなぞりとして,多くのゲルマン諸語では Woden's day (ウォーディンの日)が当てられた.Woden はアングロサクソン神話の主神であり,北欧神話の主神 Odin に相当する.同根語を挙げれば,古英語 Wōdnesdæġ,古ノルド語 óðinsdagr,オランダ語 woensdag などである.ゲルマン諸語のなかでの例外は,ドイツ語 Mittwoch で,これは教会ラテン語の media hebdomas (週の中日)のなぞりであり,教会方式の一種といえる.

さて,このように Wednesday の語源はよくわかっているのだが,最大の問題は,現代の第1母音が語源的な o ではなくe として現われていることだ.e をもつ形は古英語では文証されておらず,中英語で初めて Wedenesdei などが現われる.古英語の異形として *Wōðinas を想定し,i-mutation により /o/ > /e/ となったとする説もあるが,決定力を欠く.また,古フリジア語の Wernis-dei と比較される,という提案もある.地名では,Staffordshire の Wednesbury, Wednesfield や Derbyshire の Wensley も参照される.

2012-08-04 Sat

■ #1195. <gh> = /f/ の対応 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][gh]

綴字 <gh> に対する発音が多様であることは,「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) や「#210. 綴字と発音の乖離をだしにした詩」 ([2009-11-23-1]) で示唆したが,語末において /f/ に対応する例は少なくない.[2012-06-29-1]の記事「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」の検索例として挙げたが,chough, clough, cough, enough, laugh, rough, shough, slough, sough, tough, trough などがヒットした(ただし,このうちのいくつかは異なる発音を示すものもある).Hough や Brough などの固有名にも /f/ が見られる.その一方で,borough, bough, dough, plough, though, through など,無音のものも少なくない.また,/t/ が後続する環境でも無音が多い (ex. aught, bought, daughter, naught, ought, slaughter, sought, thought, tought) .

この多様化がいかにして生じたかを知るために,<gh> の音韻史を調べてみた.中尾 (443--44) によれば,/x/ > /f/ の変化は,音声環境によって異なるが,14世紀から観察される.語末で /rx/ あるいは /lx/ という子音連続となる場合には,14世紀に /rf/, /lf/ へとそれぞれ変化した.古英語 dweorh は,中英語 dwerh を経て dwerf "dwarf" を出力した.この語については,結果として表われた発音に合わせて <f> で綴ったので,今回の <gh> の問題と直接には関係しない.

次に,おそらく15世紀に始まったと想定されるが,/uː/ や /aʊ/ の先行する環境で /x/ は /f/ へと変化した.後舌母音との同化により /x/ が /xw/ へと唇音化し,さらに /f/ へと変化したと考えられる.これが enough や laugh のケースである.一方,理由は不明であるが,この期待される変化が生じなかったケースが,bough, through の類である.

/t/ が後続する sought, daughter などについては,/x/ は一度 /f/ へと変化し,17世紀頃には /f/ を示すものが多かったが,後に削除された形が確立した.ただし,おそらく類推により,/f/ の保たれた laughter や draught もあり,単純ではない.

plough について一言.<plough> は,古英語 plōh に由来するが,中英語では複数屈折形 plōwes に基づく <plow> も並び立った.17世紀以降,イギリス英語では <plough> が選択され,アメリカ英語では <plow> が選択され,現在の分布に至っている.<enough> と古形 <enow> も同様 である.<gh> にまつわるその他の詳細は,Upward and Davidson (182--84) を参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2012-07-31 Tue

■ #1191. Pronunciation Search [pronunciation][web_service][cgi][ame][dictionary]

綴字ではなく発音で引ける(電子)辞書はいくつかあるが,ある発音をもつ語を一覧にするなどの目的には,今ひとつ使い勝手が悪い.特に,本格的なリストを作るというよりは,軽く単語例を列挙したいなどの日常的な目的には,もっと簡便に使える検索ツールが欲しい.そこで,Grady Ward's Moby からダウンロードできる Moby Pronunciator の圧縮ファイルに含まれている,無償で無制限に利用可能な発音データベース The Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary を下敷きにした発音検索ツールを作成した.このデータベースは110935個のエントリーからなるアメリカ英語の発音辞書である(3MB以上あるデータファイルはこちら).

検索の指定は,Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary の発音表記に対して正規表現で与えるという仕様である.発音表記の凡例は以下の通り.音素間は半角スペースで区切られている.また,強勢は母音表記に続く 0 (no stress), 1 (primary stress), 2 (secondary stress) で示される.例えば,dictionary の発音表記は,"D IH1 K SH AH0 N EH2 R IY0" などとなる.なお,発音検索は,[2012-06-29-1]の記事で公開した「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」の機能の1部を利用することもできる.

| Phoneme | Example | Translation |

|---|---|---|

| AA | odd | AA D |

| AE | at | AE T |

| AH | hut | HH AH T |

| AO | ought | AO T |

| AW | cow | K AW |

| AY | hide | HH AY D |

| B | be | B IY |

| CH | cheese | CH IY Z |

| D | dee | D IY |

| DH | thee | DH IY |

| EH | Ed | EH D |

| ER | hurt | HH ER T |

| EY | ate | EY T |

| F | fee | F IY |

| G | green | G R IY N |

| HH | he | HH IY |

| IH | it | IH T |

| IY | eat | IY T |

| JH | gee | JH IY |

| K | key | K IY |

| L | lee | L IY |

| M | me | M IY |

| N | knee | N IY |

| NG | ping | P IY NG |

| OW | oat | OW T |

| OY | toy | T OY |

| P | pee | P IY |

| R | read | R IY D |

| S | sea | S IY |

| SH | she | SH IY |

| T | tea | T IY |

| TH | theta | TH EY T AH |

| UH | hood | HH UH D |

| UW | two | T UW |

| V | vee | V IY |

| W | we | W IY |

| Y | yield | Y IY L D |

| Z | zee | Z IY |

| ZH | seizure | S IY ZH ER |

2012-05-31 Thu

■ #1130. gross の母音 [pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymology][spelling_pronunciation]

Carney (38) によると,gross は,<oss> の綴字で /əʊs/ と発音される唯一の英単語であるという.実際には,語源を同じくする engross も /əʊs/ をもっているが,ともかく他の <oss> をもつ語と一線を画することは確かだ.across, boss, cross, doss, dross, emboss, floss, gloss, goss, kaross, loss, moss, poss, toss などの語は,いずれもイギリス標準発音で /ɒs/ をもつ.

まず gross の語源を調べてみると,古典ラテン語にはなかったが,後のラテン語に grossum "thick, great" が文証される.古フランス語で gros あるいは grosse として現われ,これらの形態が14世紀に英語へ借用された.当初の意味は「大きい」だったが,英語では意味を発達させ,15世紀には「全般的な」や「野卑な」が生じている.

次に,綴字と発音の歴史をざっと調べてみたが,現在の特殊な関係に至った経緯はよく分からなかった.MED では,gros (adj.) の異綴りとして grosse や groce があったと記されており,OED でも同様の記述がある.groce の綴字は長母音を示唆するが,これが Carney (38) の述べているとおり "a common medieval spelling" だったかどうかは,両辞書の例数に基づいて判断するに,疑わしい.しかし,異綴りの存在は,問題の母音に長短の揺れがあったことを示唆する.<oss> の綴字をもつほとんどの語では,母音は短化して落ち着いたが,gross に限ってはどういうわけか長母音が選択され,後に二重母音化したということだろう.

現代英語で Gross! と感嘆すれば「ひどい,最悪」という俗語的表現となるが,中英語での gross の語感も「粗っぽい」という否定的な評価を伴うものだったようだ.顔をしかめながら感情たっぷりに発音する Gross! の母音が長い量になりやすいという事情が,かつてもあったのではないかと考えるのは speculation にすぎないだろうか.

ちなみに,人名としての Gross は,CEPD17 によれば,/grɒs, grəʊs/ の2種類があるという.前者の発音は,かつての母音の長短の揺れを反映しているのだろうか.あるいは,固有名詞としての spelling pronunciation の例と考えるべきだろうか.

・ Carney, Edward. "English Spelling is Kattastroffik." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 32--40.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

2012-04-25 Wed

■ #1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][scribe][paleography][centralisation][minim]

英語の綴字と発音の関係には1対1ならぬ多対多の対応例が無数にあるが,<o> の綴字で [u] の母音を表わす例はないのかという質問が院生より出された.その場ですぐに思いつく例はなかったが,これは思いつきを待つというよりは,考えるべき,調べるべき問題である.考えるべきというのは,絞り込みをかける方法がいくつかありそうだからだ.まず,現代英語で奥舌高母音 /ʊ/ は最も頻度が低い短母音である([2012-02-13-1]の記事を参照).これで,例となる単語の絶対数は少なそうだという予測が立つ.

次に,この母音をもつ単語を思い浮かべてみる.すぐに挙がってくるのは push, put, pull などの <u> をもつグループと,book, foot, look などの <oo> をもつグループである.前者は古英語 /ʊ/ = <u> の関係が現代英語まで連綿と継承されてきた例である.この母音は一般的には1600年くらいまでに中舌化を経て,現代英語へ続く /ʌ/ を出力したが,主に唇音と /l/ や /ʃ/ に挟まれた環境では,上の例のように中舌化を経なかった.「唇音に後続する環境」をヒントに,標題の質問に対応するような例外がないだろうかと考えてみると,1つ思いつくことができた.古英語 wulf に由来する wolf の母音(字)である.前者は,綴字で縦棒 (minim) の連続する環境を避けるために <u> を <o> へ書き換えたという中英語の一般的な綴字習慣でうまく説明される例である.w を <uu> と綴る書記習慣では,wolf は <uuulf> として実現されてしまい,ひどく読みにくい.そこで,せめて <uuolf> として紛らわしさを減じた,ということである (Upward and Davidson 59) .この <u> を <o> で代用する習慣については,[2009-12-06-1]の記事「#223. woman の発音と綴字」や[2009-07-27-1]の記事「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」でも取り上げた.とここまで書いて,woman の第1母音(字)も標題の質問に対するもう1つの答えであることに気づいた.

続いて,<oo> をもつグループを考えてみよう.このグループが示唆する音韻史は,/oː/ → (大母音推移) → /uː/ → (短化) → /ʊ/ という変化である.この音韻変化をたどりながらも綴字のほうは典型的な <oo> に落ち着かず,<o> を取っているような例を探せばよいことになるが,古英語 bōsm に由来する bosom の第1母音(字)がこれに相当する(中尾,p. 111).第2音節の母音は挿入によるものだが,第1音節の母音の変化は <oo> のグループと歴史をともにしている.

他には,to の弱化した発音の1つとして /tʊ/ がある.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2011-11-28 Mon

■ #945. either の2つの発音 [pronunciation][ame_bre]

現代英語 either の発音については,AmE /ˈiːðə/, BrE /ˈaɪðɚ/ が区別されると言われる.実際のところ,LPD3 の Preference polls では,AmE でも18%は /ˈaɪðɚ/ を用い,BrE でも13%は /ˈiːðə/ を用いるという.第1母音の音価の差は,英米変種を特徴づけているとは言えるかもしれないが,決定づけているとは言えないようだ.neither についても同様だろう.

近代英語期の問題の母音の変異についても,様々な言及がある.OED の説明を見てみよう.

The pronunciation (ˈaɪðə(r)), though not in accordance with the analogies of standard Eng., is in London somewhat more prevalent in educated speech than (ˈiːðə(r)). The orthoepists of 17th c. seem to give (ˈɛːðər, ˈeːðər); Jones 1701 has (ˈeːðər) and (ˈaɪðər), Buchanan (1766) has (ˈaɪðə(r)) without alternative (see Ellis, ''Early Eng. Pron.'' ix, x.). Walker (1791) says that (ˈiːðə(r)) and (ˈaɪðə(r)) are both very common, but gives the preference to the former on the ground of analogy and the authority of Garrick. Smart (1849) says that 'here is little in point of good usage to choose' between the two pronunciations, though in the body of his dictionary he, like earlier orthoepists, gives (ˈiːðə(r)) without alternative.

Jespersen は,/ˈiːðɚ/ の発音はスコットランド方言ではないかという説を紹介しながらも,20世紀半ばにおいては,その発音はむしろイングランドの南部方言で多く,北部方言では /ˈaɪðɚ/ が多いことを述べている (68) .この母音の歴史的な発達と分布については,わからないことが多い.

この語の古英語の形態は ǣȝhwæðer (ǣȝ "always" + hwæðer "whether") であり,"each of two" を意味した.しかし,14世紀初頭から選言的な "one or the other of two" の意味が発達した.これは,選言的意味をもっていた,似て非なる古英語の語 āhwæðer (ā "ever" + hwæðer "whether") との混同の結果だろう.古英語の副詞 ā "ever" は,every や each の語頭音にもその痕跡を残している([2011-08-07-1]の記事「#832. every と each」を参照).

関連して,says の母音の歴史については,[2010-10-20-1], [2010-10-22-1]の記事を参照.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2011-11-02 Wed

■ #919. Asia の発音 [pronunciation][diachrony][variation]

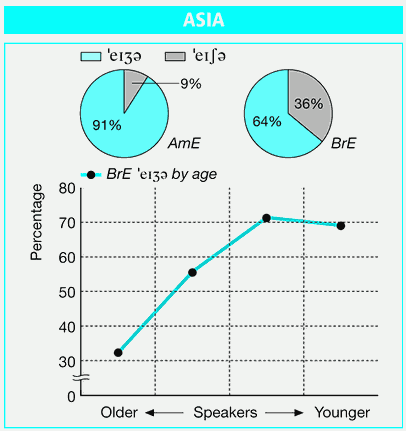

少し前だが10月19日に,中央大学で駐日英国大使 David Warren 氏による講演会が開かれた(案内のチラシ).1952年ロンドン生まれの Warren 氏の講演内では,Asia(n) という語が頻出したが,/eiʃə(n)/ と発音されていた.この発音は時々聞かれることはあっても,現在では概ね /eiʒə(n)/ と発音されるものだろうと認識していたので,大使の発音が耳についた.Asia は,[2010-08-28-1]の記事「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」にも含まれており,発音の揺れを示す語の典型のようなので,少し調べてみた.

LDP3 によれば,AmE ではほぼ /eiʒə/ だが,BrE では揺れが激しいという.Preference Poll の結果は,次の通り.

また,1942年より前に生まれた人々は,有声子音が 32%,無声子音が 68% という統計も示されていた.Warren 氏は上述の通り1952年生まれではあるが,この世代のイギリス英語母語話者ではまだ /eiʃə/ も珍しくはないということが予想される.

[2011-10-28-1]の記事「#914. BNC による語彙の世代差の調査」でも触れたが,現時点での発音の年齢差を調べることで,擬似的に過去数十年の通時的変化を観察することができる.前者は "apparent time",後者は "real time" と呼ばれ,共時的変異 (synchronic variation) と通時的変化 (diachronic change) を結びつける手法が,近年の社会歴史言語学で確立されてきた.両者を完全に同一視できるわけではないが,慎重に扱えば,通時的変化を間接的に観察する方法として有効である.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2011-10-21 Fri

■ #907. 母音の前の the の規範的発音 [pronunciation][article][clitic][spelling_pronunciation][lmode]

昨日の記事「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1]) の続きとして,特に母音の前の規範的な発音 [ði] について付け加えたい.昨日の記事を書いているときにたまたま読んでいた Foster の著書に,母語話者の直感に基づく参考になる言及があった.

When the ensuing word begins with a vowel, as 'the apple'. (This seems to be something which has deliberately to be instilled into schoolchildren, who left to themselves will happily pronounce 'th' apple' in Shakespearean fashion.) . . . An odd belief of many naïve speakers is that 'thee' is somehow more easily understood than 'the', so that it is especially favoured when carefully enunciating a name or address, thus producing 'Thee Pines' or 'Thee Mount', to the bewilderment of at least one listener [the author himself]. (259)

中英語期から近代英語期までに母音の前の the が自身の母音を落として後接辞 (proclitic) として用いられていたことについては昨日も話題にしたが,これは自然な音発達のように思える.ところが,具体的にいつ頃からかは定かではないが,およそ近代英語後期から,自然に反するような [ði] が認められるようになってくる.自然に反するような流れといえば,綴られている通りに発音するという spelling pronunciation の潮流が真っ先に思い浮かぶ.「みなさん,綴字通りに音節を省略せずに発音しましょう.いいですか,<the apple> の発音は [ðæpl] ではなく [ði ˈæpl] ですよ」という(アメリカの?)小学校の教室風景が想像されるのだが,いわれなき偏見だろうか.もしこの空想にいわれがあるとすれば,現在の母音の前の the の発音も,多くの文法項目と同様に,近代英語後期における規範的な英語観の所産ということになるのかもしれない.

・ Foster, Brian. The Changing English Language. London: Macmillan, 1968. Harmondsworth: Penguin, 1970.

2011-10-20 Thu

■ #906. the の異なる発音 [pronunciation][article][clitic]

現代英語の規範的な発音では,the には3種類の発音が区別される.子音の前に現われる弱形として [ðə],母音の前に現われる弱形として [ði],環境とは無関係に強形としては [ðiː] である.なぜこのような分布になっているのだろうか.基本的な疑問であるほど説明は難しいが,歴史的に調査する価値がある.今回は,解決には至っていないが,調べられた範囲で経緯を報告したい.

Dobson (457) によると,the には初期近代英語から種々の発音が見られたようである.この頃,[ðe] が一般的な弱形だったが,強形としての [ðiː] はそれほど一般的ではなかった.前者を長化して作られた強形 [ðeː] や,後者を短化して作られた弱形 [ði] も現われていたが,音声環境による各形の分布については Dobson は言及していない.弱形としての [ðe] の母音が中舌化して現在の [ðə] が生じたと考えられるが,これがいつ頃のことだったのかはよく分からない.種々の弱強形が並立・競合するなかで,最終的に現在の分布へ落ち着いたということなのだろうか.

母音の前の [ði] についても詳しい経緯は不明である.ただし,初期近代英語で母音の前で the の母音が脱落 (elision) する傾向があったことは報告されている.これは,中英語にも普通に見られた proclitic な現象である([2011-06-22-1]の記事「#786. 前接語と後接語」を参照).Jespersen (187--88) より,関連する部分を引用しよう.

6.13 A final e was soon lost before a word beginning with a vowel . . . . A special case of this is the loss . . . in the, e.g. th' array, th' angel, th' engyn (Ch.), þarrke (Orrm). The elision in the was very frequent in early ModE; it occurs constantly in Hart's phonetically written prose texts (see H.'s Pron. p. 112, 122), and is shown on any page of Elizabethan poetry, where it is more frequently indicated in the original editions than in most modern ones. D 1640 speaks of the elision as used especially by lawyers. It is curious that Milton elided the chiefly before stressed vowels, and Pope chiefly before unstressed ones (Abbott, Concordance to Pope XIV); the reason lies perhaps in the growing tendency to a full pronunciation of the before a vowel in natural prose, though E 1765 recognizes th' Omnipotent as less stiff than 'thyomnipotent' used by some (thy = [ðj]). Now the elided form is sometimes used archaically in poetry, but not in colloquial language, except perhaps vulgarly; the Cockney stories "Thenks awf'ly" have th'air, th'ether (other), th'id (head), etc.

th' Omnipotent と 'thyomnipotent' を比較しているということは,母音の前での [ði] がある程度普通に聞かれていたことの証左となるだろう.実際には,母音 [i] ではなく半母音 [j] で発音されたとすれば,elision と同じ効果,すなわち句全体で1音節少なくするという効果が得られることになる.この効果は,[i] の高母音性から生じるのであり,中母音の [ðə] からは生じ得ない.この辺りに,母音の前で [ði] が好まれた理由があるのではないだろうか.

各音形の出現と発達,その分布については,歴史的には分からないことが多い.いかに現在の分布に落ち着くに至ったかという問題設定をしたわけだが,「現在の分布」とは「規範的な現在の分布」にすぎない.記述主義でゆくのであれば,初期近代英語の並立状態あるいは乱立状態は,現代英語にも受け継がれていると言える.LPD3 の記述を参照されたい.

The English as a foreign language learner is advised to use ðə before a consonant sound (the boy, the house), ði before a vowel sound (the egg, the hour). Native speakers, however, sometimes ignore this distribution, in particular by using ðə before a vowel (which in turn is usually reinforced by a preceding ʔ), or by using ðiː in any environment, though especially before a hesitation pause. Furthermore, some speakers use stressed ðə as a strong form, rather than the usual ðiː.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500-1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2011-09-03 Sat

■ #859. gaseous の発音 [spelling_pronunciation][pronunciation][orthoepy]

発音の可能性が複数ある英単語は数多く存在する.[2010-08-28-1]の記事「発音の揺れを示す語の一覧」や,特に議論のあるものとしては[2011-06-05-1]の記事「発音の揺れを示す語の一覧 (2) 」で例を示した通りである.しかし,標記の gaseous ほど発音の variants の多い語は,他にないのではないか.2つのイギリス系発音辞書 CEPD17 と LPD3 とで確認したところ,アメリカ発音も含めた標準的な発音は8種類あった.

CEPD17: /ˈgæs.i.əs/, /ˈgeɪ.si.əs/, /ˈgeɪ.ʃəs/; /ˈgæʃ.əs/ (US /ˈgæs.i.əs/, /ˈgæʃ.i.əs/; /ˈgæʃ.əs/)

LPD3: /ˈgæs iəs/, /ˈgeɪs iəs/, /ˈgeɪz iəs/ (US /ˈgæʃ əs/)

語頭子音の /g/ と語末子音の /s/ は不変だが,語中の母音と子音には以下の variants が生じている.

・ <a> で表わされる第1音節の母音は,/æ/ or /eɪ/ の2通りの可能性.

・ 語中の <s> で表わされる子音は,/s/ or /ʃ/ or /z/ の3通りの可能性.

・ <eou> で表わされる第2音節の母音は,/i.ə/ or /iə/ or /ə/ の3通りの可能性.ただし,/ə/ の可能性は先行子音が /ʃ/ の場合に限られる.

理屈の上では組み合わせは18通りあるが,実際にはその半数の8種類ほどが多かれ少なかれ標準発音として聞かれるということになる.いや,8種類あれば十分に凄まじい.

Fowler's Modern English Usage には次のような記述があった.

The dominant pronunciation now in standard English is /ˈgæsɪəs/. Daniel Jones (1917) recommended /ˈgeɪzɪəs/ (which is now defunct), and gave /ˈgeɪsɪəs/ as a variant, but the pronunciation with initial /ˈgeɪs-/ is now not often heard.

この語の発音がここまで多様化した主因は,spelling pronunciation の適用である.綴字に頼って発音を取り出す際に,綴字と発音の関係が一対一でないために,様々な発音の可能性が生じてしまった.通常,spelling pronunciation の効果はねじれた綴字と発音の関係を是正する点にあるのだが,gaseous の場合には,皮肉なことに混乱が増してしまった.「気体の」という語義で考えても,この語は耳から入る語というよりは目から入る類の語である( OED による初例は1799年の医学雑誌).綴字先行で,後から発音がついてくる種類の語においては,このようなことも生じうるということだろう.Barber (67) が挙げている nausea なども,類例である.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Edinburgh and London: Oliver and Boyd, 1964.

2011-07-30 Sat

■ #824. smoke --- 2重の品詞転換 [conversion][metonymy][semantic_change][pronunciation]

名詞 smoke には主要な語義として「煙」と「喫煙」の2つがある.The air was thick with cigarette smoke. では前者の語義が,Are you coming outside for a smoke? では後者の語義が用いられている.両語義は密接であり,その関係は換喩 (metonymy) によって容易に説明できる.したがって,これは単純に名詞 smoke の意味の拡大の例だと片付けてしまいがちである.

ところが,Bradley は,これは歴史的には2重の品詞転換 (conversion) の例であると断言している.なるほどと納得させられる議論だ.

Occasionally it happens that a noun in this way gives rise to a verb, which in its turn gives rise to another noun, all three words being exactly alike in sound and spelling. Thus, in the following examples: (1) 'The smoke of a pipe,' (2) 'To smoke a pipe,' (3) 'To have a smoke,' the noun of (1) is not, strictly speaking, the same word as the noun of (3). It is true that in cases like this our dictionaries usually treat the secondary noun as merely a special sense of the primary noun; and, indeed, very often, this treatment is unavoidable, because the difference of meaning between the two is so slight that in some contexts it disappears altogether. Still, it ought not to be forgotten that from the historical point of view the two nouns are really distinct: if English had retained its original grammatical system this would probably have been shown by a difference of termination, gender, or declension. (93--94)

英語史における品詞転換については[2009-11-03-1]ほか conversion の各記事で扱ってきたが,その起源は古英語後期に始まった屈折語尾や派生語尾の水平化現象に遡る.古英語には名詞語尾や動詞語尾などカテゴリーごとに異なる語尾を付与する形態論があったが,語尾の水平化によりカテゴリー間の形態的区別が失われると,同一形態がカテゴリーをまたいで自由に往来できる素地が整った.Bradley は,smoke の名詞としての両語義は,その往来により生まれたものだとしている.興味深いのは,引用の最後にあるように,古英語の形態論が健在であると仮定すれば,「煙」と「喫煙」は異なる形態論的特徴(形態そのもの,性,屈折タイプなど)をもつ異なる名詞として存在していただろうということである.

smoke についてはあくまで仮定の話しだが,実際に古英語の形態論的特徴を保ったまま現代に生きている例がある.例えば,bath は,(1) 'take a bath,' (2) 'bathe in the sea,' (3) 'take a bathe in the sea' のように発展してきており,(1) と (3) は smoke の場合と違い,異なる形態を示している.これは,古英語で <th> に相当する語幹末の音素が,音声環境に応じて無声音 [θ] か有声音 [ð] として現われる音素だったことに由来する差異で,[2011-03-30-1]の記事「-ths の発音」で触れたように breathe, clothe にも共通する.

このように bath と bathe による明らかな例を示されると,smoke の例を2重の品詞転換と考える議論が説得力をもつように思われる.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2011-06-24 Fri

■ #788. half an hour [syllable][pronunciation][prosody]

「30分」は half an hour と表現されるが,特に米語や形容詞で修飾される環境では a (good) half hour とも用いられる.しかし,冠詞の前に数量形容詞が置かれる例は,他にも all the boys, both the books, many a time などがあり共通の統語的特徴を示している.この統語的特徴の背後には,韻律的な要因が働いているように思われる.上記の例のいずれも,この語順を取ることで強弱格 ( trochee ) となり,英語の一般的なリズムによく適合する.このように語順を整序したり,意味統語的に必要のない冠詞などの無強勢の音節を挿入することによって韻律を整えるという例は,英語では少なくない.

Bolinger (151--53) は韻律の都合によって説明されうる代替構文をペア(ただし一部非文も含む)で掲げている.右側がより韻律的な代替表現である.

an aloof person vs. an aloof kind of person It's a compact book. vs. It's a compact little book. a half hour vs. half an hour without doubt vs. without a doubt mother mine vs. pal o' mine Outside these I have no preference. vs. Outside of these I have no preference. Beware the Ides of March vs. Beware of Brutus a little bread vs. a bit of bread a dozen eggs vs. a gross of eggs a morsel bread vs. a piece of bread I dare not tell her. vs. We dare to judge. He dared adventure himself. vs. The players dared to satirise. the lessons these things have taught us vs. the lessons these things have taught to all of us He's gone fishing. vs. He's gone a-fishing. Why did you have to go tell her? vs. Why did you have to go and tell her? Who was it that told you? vs. Who was it told you? a quite long report vs. quite a long report *very a long report vs. a very long report *a so pretty girl vs. so pretty a girl so pretty a girl vs. such a pretty girl *a that pretty girl vs. that pretty a girl *a too remote place vs. too remote a place *an enough good reason vs. a good enough reason a good enough reason vs. a reason good enough

[2011-04-09-1]の記事「独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」や[2011-06-12-1]の記事「過去分詞形容詞 -ed の非音節化」などでも触れたように,韻律は多くの場合,積極的に語順の変更を促す要因というよりは,別の要因によって引き起こされている一般的な変化の方向に多少なりとも抗い,ともすれば消えていく可能性のある代替的な語順を保持させる要因として作用していると考えられる.韻律による説明は,例外が多く「規則」と呼ぶには弱すぎるが,おそらく英語に限らず言語に普遍的に作用していると考えられるほどに応用範囲が広く「傾向」以上の説明力は有しているのではないか.

a Jàpanese stúdent などにおける強勢の back shifting や,Amelia's love makes the burning sand grow green beneath him and the stunted shrubs to blossom. における最後の不定詞標示 to の挿入など,韻律の関わると目される事例は数多い.

・ Bolinger, Dwight L. "Pitch Accent and Sentence Rhythm." Forms of English: Accent, Morpheme, Order. Ed. Isamu Abe and Tetsuya Kanekiyo. Tokyo: Hakuou, 1965. 139--80.

2011-06-05 Sun

■ #769. 発音の揺れを示す語の一覧 (2) [pronunciation][bre]

[2010-08-28-1]の記事「発音の揺れを示す語の一覧」で,Longman Pronunciation Dictionary に取り上げられている揺れの例をリストしたが,今回は 1981年の BBC 発音ガイド( Robert Burchfield 編)で取り上げられているという発音の揺れの一部を示す( Crystal (62) に掲載されているものを持ってきただけ).BBC 推奨発音を左に,代替発音を右に示した.LPD で Preference Poll の結果が与えられている語についてはイギリス発音での使用比率もパーセントで示した.

| Word | BBC recommended | Variant |

|---|---|---|

| adversary | /ˈædvəsəri/ | /ədˈvəːsəri/ |

| apartheid | /əˈpɑːtheɪt/ | /əˈpɑːthaɪt/ |

| apparatus | /ˌæpəˈreɪtəs/ | /ˌæpəˈrɑːtəs/ |

| applicable | /ˈæplɪkəbl/ (15%) | /əˈplɪkəbl/ (85%) |

| ate | /ɛt/ (55%) | /eɪt/ (45%) |

| centenary | /ˌsɛnˈtiːnəri/ | /ˌsɛnˈtɛnəri/ |

| centrifugal | /ˌsɛnˈtrɪfjʊgəl/ | /ˌsɛntrɪˈfjuːgəl/ |

| comparable | /ˈkɒmpərəbl/ | /kəmˈpærəbl/ |

| contribute | /kənˈtrɪbjuːt/ (41%) | /ˈkɑntrɪbjuːt/ (59%) |

| controversy | /ˈkɒntrəvəːsi/ (40%) | /kənˈtrɒvəsi/ (60%) |

| deity | /ˈdiːəti/ (20%) | /ˈdeɪəti/ (80%) |

| derisive | /diˈraɪsɪv/ | /diˈraɪzɪv/ |

| dilemma | /dɪˈlɛmə/ | /daɪˈlɛmə/ |

| diphtheria | /dɪfˈθɪəriə/ | /dɪpˈθɪəriə/ |

| dispute | /dɪsˈpjuːt/ (62%) | /ˈdɪspjuːt/ (38%) |

| economic | /ˌiːkəˈnɒmɪk/ (62%) or /ˌɛkəˈnɒmɪk/ (38%) | <- both accepted |

| envelope | /ˈɛnvələup/ (78%) | /ˈɒnvələup/ (22%) |

| furore | /fjuˈrɔːri/ | /ˈfjʊərɔː/ |

| homosexual | /ˌhɒməˈsɛksjuəl/ (59%) | /ˌhəʊməˈsɛksjuəl/ (41%) |

| inherent | /ɪnˈhɪərənt/ (34%) | /ɪnˈhɛrənt/ (66%) |

| kilometre | /ˈkɪləˌmiːtə/ | /kɪˈlɒmɪtə/ |

| longitude | /ˈlɒnʤɪtjuːd/ (15%) | /ˈlɒŋgɪtjuːd/ (85%) |

| medicine | /ˈmɛdsən/ | /ˈmɛdɪsən/ |

| migraine | /ˈmiːgreɪn/ (61%) | /ˈmaɪgreɪn/ (39%) |

| pejorative | /pɪˈʤɒrətɪv/ | /ˈpiːʤərətɪv/ |

| plastic | /ˈplæstɪk/ (91%) | /ˈplɑːstɪk/ (9%) |

| primarily | /ˈpraɪmərəri/ (49%) | /praɪˈmɛrəli/ (51%) |

| privacy | /ˈprɪvəsi/ (88%) | /ˈpraɪvəsi/ (12%) |

| sheikh | /ʃeɪk/ | /ʃiːk/ |

| Soviet | /ˈsɒviɛt/ (27%) | /ˈsəʊviɛt/ (73%) |

| status | /ˈsteɪtəs/ | /ˈstætəs/ |

| subsidence | /səbˈsaɪdəns/ (47%) | /ˈsʌbsɪdəns/ (53%) |

| trait | /treɪ/ | /treɪt/ |

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-06-04 Sat

■ #768. 変化しつつある RP の地位 [rp][pronunciation][bre][estuary_english][variety]

RP ( = Received Pronunciation ) 「容認発音」の成立過程について,[2009-11-21-1]の記事「産業革命・農業革命と英語史」で簡単に触れた.RP は,18世紀後半,産業革命・農業革命の間接的な結果として生じた.19世紀には Eton, Harrow, Winchester などのパブリックスクールの発音と結びつけられ,やがて教養層の発音として広く認められるようになった.高い教育を受け RP を身につけた人々は大英帝国の政府官庁や軍隊のなかで権力を占め,RP は権威の言語となった.RP は社会的な変種であり地域的な訛りを含んでいないことから,1920年代,BBC 放送の立ち上げに際して規範的な発音として採用され,ますます人々の耳に触れるようになった.第2次世界大戦中には,BBC を通じて多くの人々に「 RP =自由の声」という印象が植えつけられ,その権威が広まった.

RP が200年にわたって英国内外に築き上げてきた地位は現在でも随所に感じられる.例えば,法廷,議会,英国国教会や他の国家的機関では広く聞かれる.また,イギリス英語をモデルとする EFL 学習者にとっては,事実上,唯一のイギリス発音といってよい.実際に,英国人の RP 話者よりも外国人の RP 話者のほうが多いだろう.さらに,英語研究上,最も注目を浴びてきた変種でもある.

しかし,現代の教養層からは,RP が古い価値観を体現する発音,posh な発音という評価も現われ始めており,かつての RP の絶対的価値は揺らいできている.メディアの発達により地域変種が広く人々の耳に入るようになって,以前よりも抵抗感や不寛容が和らいできたという理由もあろう.[2010-08-04-1]の記事「Estuary English」で見たとおり,他の変種がライバルとして影響力を高めてきているという事情もあるだろう.

Crystal (68) も述べている通り,現在,RP の歴史は下降期に入っているようである.

For the first time since the eighteenth century, the 'prestige accent' has begun to pick up some of the negative aura which traditionally would have been associated only with some kinds of regional speech.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-05-27 Fri

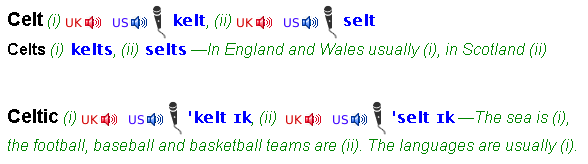

■ #760. Celt の発音 [pronunciation][celtic]

Celt やその派生語 Celtic の語頭子音には /k/ と /s/ の2通りの発音があり得る.日本語では民族名としての「ケルト」が定着しているが,英語では揺れが見られる.

ケルト民族の歴史は古いが,Celt が民族名として英語に入ってきたのは案外遅く,16世紀半ばである.古代ギリシア人はゴール人 ( the Gauls ) を指して Κελτοί と呼び,古代ローマ人は Celtæ と呼んでいた.古代人は,ブリテン島にいたケルト系ブリトン人 ( the Britons ) を指すのにはこの語を使わなかったようである.

さて,この語はフランス語へ Celte として伝えられた.フランス語ではブルターニュ ( Brittany; see [2011-05-01-1] ) のケルト人やケルト語を指していたが,かれらと系統関係にあるイギリス諸島に住まうケルト人やケルト語の一般名称としても用いられるようになった.そして,このフランス語形が近代英語期に Celt として英語に借用されたのである.英語でも当初はブルターニュのケルト人を指していたが,フランスの歴史家 Pezron の著作『古代ケルト民族・言語史』の英訳 (1706) 以降に一般名称としての「ケルト」の語義が始まっている.形容詞形 Celtic もほぼ同じ経緯である.

問題の語頭子音の発音だが,ギリシア語やラテン語の音としては /k/ ,フランス語の音としては /s/ である.異綴字の Kelt(ic) では /k/ で発音されることは間違いないが,この異綴字はまれである.辞書では,OED では /sɛlt, kɛlt/ となっているが,現代の主要な学習者英英辞書では /kɛlt, sɛlt/ と順序が逆転している.ただし,最も伝統的ともいえる OALD8 では,/kɛlt/ しか示されていない.一方,Longman Pronunciation Dictionary によると,両子音の分布は複雑なようである.

言語や民族を話題にする場合には一般的な /k/ を,チーム名やスコットランド英語としては /s/ を用いると覚えておけば当面は足りそうである.Scotland は Glasgow を本拠地とするサッカークラブ Celtic Football Club は,典型的な /s/ の例ということになるだろう.

(後記 2019/07/25(Thu):柳田国男は「セルチック」と呼んでいた.鎌田 東二・鶴岡 真弓(編著) 『ケルトと日本』 角川書店,2000年.p. 22.)

2011-05-13 Fri

■ #746. Amen の発音は特殊 [royal_wedding][pronunciation][gvs]

昨日の記事[2011-05-12-1]に,William & Catherine の marriage vows のスクリプトを掲載した.キリスト教の祈祷の締めくくりといえば Amen であり,今回の誓約でも何度か Amen と唱えられているが,この語の発音について2,3コメントすべきことがある.

(1) 現代英語における Amen の発音には2種類が区別される.1つは二重母音をもつ /eɪˈmɛn/ ,もう1つは長母音をもつ /ɑːˈmɛn/ である.Longman Pronunciation Dictionary によると,BrE では,プロテスタントの間では長母音が普通で,カトリックの間や非宗教な場面 ( ex. Amen Corner ) では二重母音が好まれるという.一方,AmE では日常的には二重母音が普通だが,歌においては長母音が用いられるという.Fowler's Modern English Usage では以下のように述べられている.

I was brought up to pronounce the word /ˌɑːˈmen/ and was puzzled to hear others saying /ˌeɪˈmen/. Speakers are probably equally divided in the matter.

(2) 上記の長母音と二重母音の差は,大母音推移 ([2009-11-18-1]) の適用の有無に帰せられる.本来の発音は長母音だったが,通常の音韻発達によれば大母音推移を経て二重母音化するはずだった.実際に二重母音の発音も生じたが,一方で大母音推移をすり抜けた長母音の発音も残った.大母音推移をすり抜けたのは,古きをよしとする宗教的な文脈,祈祷や歌詞という非日常的な文脈で用いられるのを常とした特殊な語だからだろう.

(3) 出典は失念したが,第1音節の母音が鼻母音で発音されることがあるという.続く2子音が鼻音なので調音様式の同化 (assimilation) が生じていると考えられる.また,歌詞で母音が鼻音化することは通常である.ここでも,Amen の使われる特殊な環境が特殊な発音を生み出していると考えられる.

Amen の語源は,Hebrew の「確か(に),真実(に)」を意味する語で,同意を表わす副詞あるいは間投詞として用いられていた.これが,Greek, Latin に伝わり,新約聖書に取り込まれた.英語へはすでに古英語期に借用されているが,古英語では Amen が Sōþlice "soothly, verily" と本来語で訳されていることが多い.Amen.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2011-04-09 Sat

■ #712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2) [adjective][syllable][pronunciation][prosody][eurhythmy]

aged, beloved, crooked, dogged, jagged, learned, naked, ragged, wicked, wretched などの過去分詞形容詞が2音節として発音される件について,[2011-01-30-1]の記事に補足する.先日の記事では,なぜこのような一部の語群でのみ,第2音節の母音が保持されたかについて疑問を呈した.いずれも高頻度語とはいえず ( Frequency Sorter で確認済み),頻度は関係なさそうだ.ただし,限定用法と叙述用法の差が関与している可能性があることは,記事の最後で示唆した.

形容詞としての用法の違いが音節の問題にどのように関与しうるかを理解するには,韻律 ( prosody ) ,リズムの都合 ( eurythmy ) という観点を導入する必要がある.限定用法として用いられる形容詞は,通常,直後に名詞がくる.直前にはアクセントの弱い冠詞や指示詞のあることが多い.典型的な例として a lovely girl を考えると,アクセントが弱強弱強と続く弱強格 ( iamb ) で現われる.これは,英語で最も典型的で耳に心地よい韻律の1つである.この位置にくる限定形容詞が第1音節にアクセントをもつ2音節であるほうが,英語の韻律上,都合がよいことがわかるだろう.aged, naked, wicked など問題の語群は,まさにこのような「都合のよい」音節構造をなしている.しかも,多くが主として限定用法に用いられる.my aged aunt, their beloved Ireland, a crooked nose, the jagged edges, a learned journal, a naked body, a ragged jacket, a wicked witch, the wretched animal など.英語の過去分詞語尾ではないが,-id 語尾をもつラテン借用語 solid, squalid, timid, vivid における第2音節も,おそらく同じ理由で保持されたと考えられる (Minkova 327--28) .

過去分詞形容詞の語尾に -ed だけでなく -en も含めると,叙述用法 ( predicative use ) と限定用法 ( attributive use ) のそれぞれで用いられる形態の差はより鮮明になる.Minkova (327) に挙げられている例を以下に示そう.

| PREDICATIVE | ATTRIBUTIVE |

|---|---|

| The case is proved. | a proven case |

| The sailor is drunk. | a drunken sailor |

| His knee is bent. | one bended knee |

| The main had burst. | a bursted main |

過去分詞形容詞の -ed や -en の母音は,英語の自然な音声変化の流れに乗っていれば語中音消失 ( syncopation ) を経ていたはずだが,上述のような韻律の都合で,消失傾向にブレーキがかかったものと考えられる.もちろんこの説明は強い説明となり得ない.典型的な弱強格から外れる a dogged determination などは珍しくないからだ.しかし,2つの交替形(母音を発音する2音節語と母音を発音しない1音節語)が競合している場合に,eurhythmy がいずれかの生き残りの確率を高める要因として作用するということは十分にありそうである.この作用を,Minkova (327) は Bolinger に言及しつつ "the operation of a rhythmic principle 'causing one of two alternative constructions to be preferred over the other, contributing to the preservation of a form that might otherwise have been lost. . .'" と記している.

2つの交替形の競合が持久戦になればなるほど,韻律の都合という僅かな要因でも,後々大きく効いてくるのではないだろうか.実際,英語史における曖昧母音の語中音省略は,中英語期から近代英語期にかけてまさにだらだらと締まりなく続いていたのである.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

2011-03-30 Wed

■ #702. -ths の発音 [pronunciation][plural][th]

近代英語期には,-th で終わる語は,無声と有声のあいだで揺れていた.例えば,seventh, ninth, tenth などでは /ð/ も行なわれていたという(中尾, p. 383 ).それに伴って複数形の -s を付加した発音も /θs/ と /ðz/ のあいだで揺れていたようだが(中尾,p. 372 ),その揺れは現代英語でも解消されていない.Quirk et al. では,"There is considerable indeterminacy between voicing and nonvoicing in many nouns ending in -th." (305) とある.

現代英語で -th をもつ名詞に複数形の -s を付加した -ths の発音を調べてみた.参照したのは,主にイギリス英語について規範的な言及のある Longman Pronunciation Dictionary ( LPD ) , Fowler's Modern English Usage ( MEU, p. 770 ) , A Comprehensive Grammar of the English Language ( CGEL, pp. 305--06 ) の3点である.今回は,複数形で現われる可能性の十分にある名詞に限った.表中で,"Ts" は /θs/ を,"Dz" は /ðz/ をそれぞれ表わす.セミコロンの後はアメリカ発音.LPD と MEU では,相対的に規範性の低いものを ( ) でくくり,非容認発音のものを (( )) でくくった.

| LPD | MEU | CGEL | |

|---|---|---|---|

| baths | Dz ((Ts)) | Dz (Ts) | |

| berths | Ts (Dz); Ts | Ts | Ts |

| births | Ts | Ts | Ts |

| breaths | Ts | Ts | |

| broths | Ts (Dz); Ts | ||

| cloths | Ts (Dz); Dz (Ts) | Ts (Dz) | Ts |

| deaths | Ts | Ts | Ts |

| faiths | Ts | Ts | |

| fourths | Ts | Ts | |

| girths | Ts | Ts | |

| growths | Ts | Ts | |

| hearths | Ts (Dz); Ts | Ts (Dz) | |

| heaths | Ts | Ts (Dz) | Ts |

| laths | Ts (Dz); Dz (Ts) | Ts (Dz) | |

| lengths | Ts | Ts | |

| moths | Ts; Dz (Ts) | Ts; Dz (Ts) | Ts |

| mouths | Dz ((Ts)) | Dz | |

| myths | Ts | Ts | |

| oaths | Dz (Ts) | Dz | Ts, Dz |

| paths | Dz (Ts) | Dz | Dz |

| sheaths | Dz (Ts) | Dz (Ts) | Ts, Dz |

| smiths | Ts | Ts | |

| truths | Dz (Ts) | Dz (Ts) | Ts, Dz |

| wraiths | Ts | Ts (Dz) | |

| wreaths | Dz (Ts) | Ts, Dz | |

| youths | Dz (Ts); Ts (Dz) | Dz | Ts, Dz |

問題の子音群の直前が子音の場合には /θs/ が原則だが,母音の場合には揺れが激しい.( ) でくくられた発音は規範性のより低いとされているものだが,それは必ずしも頻度が低いことを意味しない.LPD の発音傾向調査によると,baths は英米いずれの変種においても /ðz/ と /θs/ が同比率だったという.伝統的な有声発音が相対的に衰えてきているということだろうか.「入浴」の意味では /θs/ を,「バスタブ」の意味では /ðz/ を用いるという人もあるようだ.youths については,有声の /ðz/ は BrE で82%,AmE で39% である.母音に先行される -ths については,今後の振る舞いに注意してゆきたい.もっとも,少なくとも近代英語期から続いている揺れであることを考えると,今後数十年である明確な傾向が観察されるという可能性は低いだろう.

関連して,上記の名詞から派生した動詞や動名詞の多くは /ðz/ をもっていることに注意したい( ex. bathe, breathe, clothe, mouthing, sheathe, teething, wreathe ) .有声音に挟まれた無声摩擦音の有声化は,古英語に普通に見られた現象である ([2009-05-15-1]).

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2011-01-30 Sun

■ #643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 [adjective][syllable][pronunciation]

Quirk et al. (7.19) によると,通常,以下の過去分詞形容詞は語尾の -ed を /ɪd/ と発音し,音節を追加する.

aged, beloved, crooked, dogged, jagged, learned, naked, ragged, wicked, wretched

ただし,aged /ˈeɪdʒɪd/ は my aged father のように限定的に人の年齢を表わすときや the aged 「老人たち」の場合に使われ,人の形容でなく aged wine などと用いれば /ˈeɪdʒd/ の発音になる.beloved は,my beloved son の場合には /bɪˈlʌvɪd/ だが,She was beloved by everyone. のように動詞としての性格が強ければ /bɪˈlʌvd/ となる.また,a learned professor 「博学な教授」や a learned journal 「学術雑誌」では /ˈlɚːnɪd/ だが,a learned skill 「経験によって身につけた技術」では /lɚːnd/ である.使い分けはなかなか難しい.

本来は,規則的な過去分詞形(及び過去形)の語尾 -ed は,綴字に示されている通り,母音を伴って独立音節として発音されていた.中尾 (320--21) によれば,中英語では弱まった母音で /əd/ と発音されていたが,この母音は北部方言では13世紀から,それ以外の方言でも14世紀から消失していった.この語中音削除 ( syncopation ) は,-ed のみならず -es, -eth, -est, -en, -er などの語末形態素でも広く生じた音声変化である.ただし,消失自体はゆっくりとした過程であり,15世紀には大規模に進行したが,17世紀頃まで母音を保つ例もあった.

母音が現在まで保たれたものとしては,歯擦音 ( sibilant ) や歯破裂音で終わる語幹に接続する場合 ( ex. kisses, houses, edges, hated, ended ) が規則的な例外といえる.他には,過去分詞形容詞に副詞語尾 -ly の接続した assumedly, assuredly, supposedly などがある.これは,3子音の連続を避けるための音便として説明できるだろう.

上記のリストに掲げた一部の過去分詞形容詞で母音が保持された理由はよく分からない.とりわけ頻度が高い語群でもないので,頻度は関係なさそうだ.ただし,いずれも限定用法の形容詞として使われるという共通点があり,beloved の限定・叙述用法の発音の違いからも示唆されるとおり,用法が関与しているということは言えそうである.これについては,The driver is drunk と the drunken driver の比較などが参考になるかもしれない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2010-11-19 Fri

■ #571. orthoepy [orthoepy][orthography][emode][pronunciation]

初期近代英語期は英語が数々の悩みを抱えていた時代である.英語をラテン語のような固定化した言語へと高めたいと思っていたイギリスの学者は,発音,綴字,語彙,文法など英語のあらゆる側面に干渉し,標準的で正しい英語を作り上げようとした.発音に関しても16世紀以降「正しい発音」にこだわる学者たちが現われ,彼らは17世紀には正音学者 ( orthoepist ) と呼ばれるようになった ( see [2010-07-12-1] ) .正音学者は正しい発音のみならず,発音と綴字の関係にも関心を寄せ,正書法 ( orthography ) の発展や綴字改革とも密接に関わった.正音学 ( orthoepy ) はもともとは発声法や朗読法との関連で発達してきた分野だったが,18世紀には William Kenrick (1773) の A new Dictionary of the English Language: containing not only the explanation of words . . . but likewise their orthoepia or pronunciation in speech や John Walker (1791) A Critical Pronouncing Dictionary of the english Language などの発音辞書が現われた.さらに後に,正音学は現代の音声学の基礎ともなった.

George Bernard Shaw の Pygmalion をもとにした映画 My Fair Lady (1964) では Audrey Hepburn 扮する Eliza が発音を厳しく矯正されるが,これは近代イギリスでは正しい発音の獲得は社会の階段を上るうえで重要な要素であったことを示すものである.現在でも RP とは言わずともイングランド南部の標準発音を獲得することは,地方出身のイギリス人にとって1つの目標である.私の留学していた Scotland の Glasgow (訛りのひどさで悪名高い)では,若者たちは標準発音を期待される就職面接などを本気で怖れるというから,笑えない話である.EFL 学習者にとっても「正しい発音」は重要な目標となっており,規範としての正音学は健在である.しかし,英語が世界化するとともに英語の発音も日々多様化している.英語の正音学というのはそもそも可能なのだろうか,と考えさせられる.

英語における「正音」の難しさは,皮肉にも orthoepy や orthoepist そのものの発音が揺れていることに表わされている.なんと,両語の4音節のうち最終音節以外の3つの音節のいずれにもアクセントが落ちうるのである.「正音」の「正」とは一体何を指すのだろうか.規範文法のあり方とも関連して,近未来の英語で問題となってくる主題だろう.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow