2018-08-30 Thu

■ #3412. 日英語における m の n への混同・合一 [pronunciation][consonant][nasal][inflection]

日本語の古典文法における推量の助動詞「む」の発音は「む」なのか「ん」なのか.[m(u)] と [n] は同じ鼻音であるとはいえ,音韻的には区別される音である.しかし,すでに平安時代において,音便が発達したことも関わって,[m] と [n] の混同は始まっていた.沖森 (165) によれば「十一世紀後半頃からは次第に n 音便も『む・ん』で書かれるようになった」ほどに混同が進んでいた.日本語の音韻においては,古今を通じて /m/ と /n/ の区別は堅持されてきたが,形態音韻的な音便という過程においては,その差異は中和されてきたのである.いわば,/m/ と /n/ は原則としては区別せよ,しかし形態音韻的に都合がよいならば中和も非としない,というほどの便法で運用してきた.

この日本語の事情がおもしろいのは,英語史でも似たような時期に似たようなことが起こっており,その後の言語変化に少なからぬ影響を与えていたからである.英語でも,古今を通じて /m/ と /n/ の音韻的な差異は常に堅持されてきた.しかし,屈折語尾(しかも典型的にはその末尾)の子音としての /m/ と /n/ は,古英語から中英語への過渡期にあたる12世紀か,それ以前に,すでに混同され,結果的には [n] へと収斂していった(Moore の論文を参照).これによって屈折語尾の音声的多様性が著しく減じたことは間違いなく,それは日本語史において音便という現象がもたらした効果に匹敵するものがある.例えば,古英語の男性弱変化名詞 nama は,格・数に応じて nama (nom.sg.), naman (acc.sg), naman (gen.sg), naman (dat.sg), naman (nom.pl), naman (acc.pl), namena (gen.pl), namum (dat.pl) と屈折したが,いまや [m] の [n] への混同・合一と語末母音の曖昧化により,結果として,主格単数の nama に対して,その他のすべての格・性で naman という形態に収斂した.ある環境における音韻的対立の無効化が,続けて形態的対立の無効化を引き起こし,それぞれの形態論に,そしてさらに波及して統語論にも,少なからぬ影響を及ぼしたのである.

両言語ともに,これが11--12世紀に生じた形態音韻論的変化であるというのは,もちろん偶然である.[m] と [n] の両鼻音の混同それ自体は,古今東西珍しくもなく,両言語のたまたまの時間的な一致に不思議を感じる必要もないだろう.おもしろみを感じるのは,[m] が [n] へ収斂したという些細な音声的現象の,その後の形態統語的な余波を比較したとき,日英語について案外似ている部分もあるかもしれないということだ.

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

・ Moore, Samuel. "Earliest Morphological Changes in Middle English." Language 4 (1928): 238--66.

2018-08-28 Tue

■ #3410. 英語における「合拗音」 [labiovelar][pronunciation][phonetics][consonant][japanese][indo-european][comparative_linguistics][norman_french]

昨日の記事「#3409. 日本語における合拗音の消失」 ([2018-08-27-1]) で,合拗音「クヮ」「グヮ」音が直音化した経緯に注目した.合拗音の [kw], [gw] という「子音+半子音」の部分に着目すれば,話題としては,印欧語比較言語学でいうところの軟口蓋唇音 (labiovelar) ともつながってくる (cf. 「#1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音」 ([2012-06-21-1])) .

英語では印欧祖語に遡るとされる [kw] や [gw] は比較的よく保存されており,この点では日本語の音韻傾向とは対照的である.綴字としては典型的に <qu>, <gu> で表わされ,queen, quick, liquid, language, sanguine などの如くである.さらにいえば,英語では [k], [g] が先行する音環境に限らず,一般に [w] はよく保存されている.

とはいうものの,そのような英語でも歴史的な [w] が失われているケースはある.「#383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」」 ([2010-05-15-1]) で見たように,フランス借用語のなかでも,Norman French から取り込まれたものは,その方言の音韻特徴を反映して /kw/ が保たれているが (e.g. conquest /ˈkɒŋkwɛst/) ,Central French からのものは,その方言の特徴を受け継いで /w/ が落ちている (e.g. conquer /ˈkɒŋkə/) .

また,「#51. 「5W1H」ならぬ「6H」」 ([2009-06-18-1]),「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]) で見たたように,後舌母音が後続する場合の [w] は脱落しやすいという調音的な事情があり,それにより how, who, sword, two などの発音(と綴字とのギャップ)が生じている.

[w] は半子音と呼ばれるだけに中途半端な音声的特質をもっており,日本語でも英語でもその挙動(の歴史)は複雑である.

2018-08-27 Mon

■ #3409. 日本語における合拗音の消失 [labiovelar][pronunciation][phonetics][consonant][japanese]

合拗音とは古い日本語で「クヮ」「グヮ」などと表記された [kwa, gwa] 音のことである.もともと日本語には合拗音なる音はなかった.漢語とともに漢字音としての合拗音が導入され,中世前期に日本語の音韻へ取り込まれていったものである.しかし,近世後期になると,日本語の本来的な音韻へ回帰するかのごとく,再び合拗音が消滅するに至った.かつての合拗音「クヮ」「グヮ」は,直音「カ」「ガ」へ合一している.

沖森 (319--20) によれば,合拗音の直音化の時期については方言差があった.

合拗音のクヮ [kwa]・グヮ [gwa] は,「火事」をクヮジ,「因果」をイングヮというように漢字音において用いられてきたが,この時代において直音化してカ [ka]・ガ [ga] となった.上方語と江戸語ではその変化の時期は異なっているが,前掲の『浮世風呂』(二・上)に見える,上方と江戸の女性が言葉について言い争う場面で,上方の女性が,江戸ではグヮイをガイ,クヮンをカンと発音していることを非難している

お慮外(りょぐわい)も,おりよげへ.観音(くわんおん)さまも,かんのんさま.なんのこつちやろな.

すなわち,江戸語では十九世紀初めにはすでに直音化していたのに対して,上方語ではあまり直音化が進んでいなかったことを物語っている.江戸語では『音曲玉淵集』に「くわの字,かとまぎれぬやうにいふべきこと」と注記されるように,上方語よりもいち早く十八世紀初期には合拗音の直音化が生じていたことがわかる.これに対して,上方語では十九世紀に入っても遅い時期に変化したようである.

合拗音と直音の合一という音韻変化に関して,さらに複雑かつ興味深いのは,そこに社会語用論的な側面もあったらしいことだ.両者が区別されるか合一するかは,話者の教養の程度や,言葉遣いの丁寧さにも依存したという.上述のように合拗音は漢字音に基づくものであり,漢字や漢語の知識がない者にとって,その区別は容易ではなかった.実際,混同に基づく合一は早くも13世紀から例証されるようだ(沖森,pp. 320--21).

合拗音の消失が日本語の一般的な音韻傾向に沿うものであることは,様々に指摘されている.たとえば,[kwa, gwa] から半子音 [w] が落ちたということは,しばしば日本語のウラルアルタイ語的性格を表わすものと言われる2重子音の忌避の1例として説明することができる(『日本語百科大事典』 pp. 256--57) .一方,沖森 (318) は,次のように,日本語音韻史のより広い観点から「唇音退化」の一環として位置づけることができるという(cf. 「#1271. 日本語の唇音退化とその原因」 ([2012-10-19-1])).

ハ行子音の [ɸ] → [h] [çi],すなわち両唇摩擦音から声門摩擦音・喉頭〔ママ〕摩擦音へという変化は,調音する上で唇の関与をより軽減したものである.エが [e] に,オが [o] に,そして,ウが円唇母音から非円唇母音に変化したのも同一の傾向にある.さらにいえば,古くに,ヰ・ヱが [i]・[je] に変化したのも両唇音 w の喪失であり,後述する合拗音の直音化 [kwa] → [ka] も同じ流れである.こうした,唇の緊張を緩める方向で変化してきたことを歴史の大きな流れとして「唇音退化」ということがある.発音の負担を軽くしようという欲求に基づくものである.

なお,現代でも,東北北部,北陸,四国,九州,沖縄などで直音と合拗音の区別が存続している方言もある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2018-07-05 Thu

■ #3356. 標準発音の整備は18世紀後半から [standardisation][prescriptivism][pronunciation][walker][rp][phonetics][dictionary][ipa]

「#2772. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (1)」 ([2016-11-28-1]),「#2773. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (2)」 ([2016-11-29-1]) で触れたように,英語史における標準化・規範化の流れのなかで発音がターゲットにされたのは最も遅い時期だった.18世紀後半に発音辞書が出版され始めたのがその走りだったが,より本格的な発音の "codification" が試みられたのはさらに1世紀後,IPA(International Phonetic Alphabet; 国際音標文字)が生み出された19世紀後半のことだった.そして,その流れは20世紀,さらに21世紀へと続いている.Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (307--08) の解説を引用しよう.

It is only relatively recently that the norms of standard British (or rather English) English pronunciation were first systematically codified. Attempts were made to that effect in pronunciation dictionaries in the late eighteenth century by Walker (1791) and, in particular, Sheridan (1780). However, a more detailed codification did not become possible until the International Phonetic Alphabet (IPA) came into existence and began to be used by Henry Sweet, Daniel Jones and their fellow phoneticians in the late nineteenth and early twentieth centuries. Jones' works ran into a large number of editions, An Outline of English Phonetics, first published in its entirely in 1918, into as many as nine. His English Pronouncing Dictionary came out in 1917 and underwent a series of revisions first by Jones himself, and later by A. C. Gimson and Susan Ramsaran (14th edition, 1977). Its sixteenth edition, prepared by Peter Roach and James Hartman, came out in 2003. The most comprehensive recent work in the field is John Wells' Longman Pronunciation Dictionary (1990), which shows both RP and General American pronunciations.

引用では,発音の規範化の走りとなった18世紀後半でとりわけ影響力をもったものとして Walker が触れられているが,それについては「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) を参照.Walker の現代の末裔として Longman Pronunciation Dictionary の名前が挙げられているが,この発音辞書は本ブログでも発音を話題にするときに何度となくお世話になってきた.

発音の標準化・規範化とはいっても,書き言葉と結びつけられやすい綴字や文法と異なり,発音は話し言葉の領域に属するものなので,完璧な標準化・規範化は望んだとしても簡単に得られるものではない.あくまで目指すべき抽象的なターゲットである.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2018-05-19 Sat

■ #3309. なぜ input は *imput と綴らないのか? [spelling][pronunciation][prefix][assimilation][morpheme][consonant][sobokunagimon]

接頭辞 in- は,原則として後続する基体がどのような音で始まるかによって,デフォルトの in- だけでなく, im (b, m, p の前), il- (l の前), ir- (r の前), i- (g の前)などの異形態をとる.意味としては,接頭辞 in- には「否定」と「中に」の2つが区別されるが,異形態の選択については両方とも同様に振る舞う.それぞれ例を挙げれば,inactive, inconclusive, inspirit; imbalance, immature, immoral, imperil, implode, impossible; illegal, illicit, illogical; irreducible, irregular, irruptive; ignoble, ignominy, ignorant などである.

in- の末尾の子音が接続する音によって調音点や調音様式を若干変異させる現象は,子音の同化 (assimilation) として説明されるが,子音の同化という過程が生じたのは,ほとんどの場合,借用元のラテン語(やフランス語)においてであり,英語に入ってくる際には,すでにそのような異形態をとっていたというのが事実である.むしろ,英語側の立場からは,それらの借用語を後から分析して,接頭辞 in- を切り出したとみるのが妥当である.ただし,いったんそのような分析がなされて定着すると,以降 in- はあたかも英語固有の接頭辞であるかのように振る舞い出し,異形態の取り方もオリジナルのラテン語などと同様に規則的なものととらえられるようになった.

ラテン語由来の「否定」と「中に」を意味する接頭辞 in- は上記のように振る舞うが,注意すべきは英語本来語にも「中に」を意味する同形態の in が存在することだ.前置詞・副詞としての英語の in が接頭辞として用いられる場合には,上記のラテン語の接頭辞 in- のように異形態をとることはない.つまり,in- は不変化である.標題の単語 input の in- は,反対語の output の out- と比べれば分かるとおり,あくまで本来語の接頭辞 in- である.したがって,*imput とはならない(ちなみにラテン語で out- に対応するのは ex- である).この観点から in-between, in-place, inmate なども同様に説明できる.

ただし,発音上は実際のところ子音の同化を起こしていることも多く,input と綴られていても,/ˈɪnpʊt/ に加えて /ˈɪmpʊt/ も行なわれている.

2018-05-15 Tue

■ #3305. なぜ can の否定形は cannot と1語で綴られるのか? [sobokunagimon][negative][spelling][auxiliary_verb][clitic][punctuation][pronunciation]

標題の疑問が寄せられた.実際には,助動詞 can の否定形としては標題の cannot のほか,can't と can not の3種類がある.一般には1語であるかのように綴られる can't と cannot が圧倒的に多いが,分かち書きされた can not もあるにはある.ただし,後者が用いられるのは,形式的な文章か,あるいは強調・対照・修辞が意図されている場合のみである.

まず,主に Fowler's を参照し,can't と cannot について現代英語での事実を確認しておこう.can't の発音は,イギリス英語で /kɑːnt/, アメリカ英語で /kænt/ となるが,特に子音の前ではしばしば語末の t が落ちて,/kɑːn/, /kæn/ のようになる.肯定形の can とは異なり,否定形では弱形は存在しない.一方,cannot は英米音でそれぞれ /ˈkæn ɒt/, /ˈkæn ɑːt/ となるが,実際には can't として発音される場合もある.

can't と cannot の使い分けは特になく,いずれかを用いるかは個人の習慣によるところが大きいとされる.ただし,原則として cannot が使われるケースとして,「?せざるを得ない」を意味する cannot but do や cannot help doing の構文がある.逆に,口語で「努力してはみたが?することができないようだ」を意味する can't seem to do では,もっぱら can't が用いられる.

歴史的には cannot のほうが古く,後期中英語から使用例がある(OED では a1425 が初出).can't も後期中英語で使われていた可能性は残るが,まともに出現してくるのは17世紀からのようだ.can't は Shakespeare でも使われていない.

さて,標題の疑問に戻ろう.実際のところよく分からないのだが,1つ考えられそうなところを述べておく.can't は子音の前で t が落ちる傾向があると上述したが,とりわけ後続音が t, d, n のような歯茎音の場合には,その傾向が強いと推測される.すると,肯定形と否定形が同形となってしまい,アクセントによる弁別こそまだ利用可能かもしれないが,誤解を招きやすい.その点では,cannot の2音節発音は,少なくとも2音節目の母音の存在が否定形であることを保証しているために,有利である.また,完全形 can not とは形式的にも機能的にも区別されるべき省略形には違いないため,綴字上も省略形にふさわしく1語であるかのように書かれる,ということではないか.他の助動詞の否定形の音韻・形態とその歴史も比較してみる必要がありそうだ.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2018-05-07 Mon

■ #3297. chivalry の語頭子音 (2) [pronunciation][french][loan_word][consonant][digraph][doublet]

「#3285. chivalry の語頭子音」 ([2018-04-25-1]) への補足.古いフランス借用語でありながら chivalry においては,<ch> が /ʧ/ ではなく /ʃ/ に対応するのはなぜかという問題だが,Jespersen (§14.74; pp. 407--08) がこの点について次のように説明している.

Though chivalry is an old loan (Chaucer, etc.), it is now generally pronounced [ʃivəlri] instead of [ʧ]: when the institution itself became obsolete, the word disappeared from actual speech, and when revived, was made to conform with chevalier.

chivalry という語自体は,中世から近代にかけても書き言葉において死に絶えることはなかったが,指示対象である騎士制度そのものが衰退することによって,日常的な語の地位からは脱落したというのはもっともな見解だろう.近代後期になってから,「近代化」した発音とイメージを伴って,事実上復活した語だったということができる.

<ch> = /ʃ/ を示す近代フランス語からの借用語の例をいくつか挙げておこう.chagrin, chaise (早くに借用された chair と同根), chamade, champagne, chandelier, chaperon, charade, charlatan, Charlemagne, Charlotte (より早い Charles と比較; cf. 「#2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte」 ([2015-05-07-1])), chamois, château, chauvinism, chef (より早い chief と比較), chemise, chmisette, chenille, chevalier, chic, chicane, chiffon, machine, marchioness, moustache, douche, cartouche などがある.

なお,Charlie はペット名としては,雄の場合は /ʧ/ で,雌の場合は /ʃ/ で発音されるという.また,champaign, champignon, debauch では両方の子音発音があり得るようだ.

<ch> にまつわる話題としては,「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1]), 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]),「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1]) の記事を参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2018-05-04 Fri

■ #3294. occupy は「オカピー」と発音しない [pronunciation][stress][spelling]

英語史の授業の学生が提供してくれた話題.study と occupy は綴字の構成が似ているために,後者を「オカピー」と発音している学習者や先生(!)がいたという話しである.思ってもみなかった発音で,英語の綴字と発音の関係について深く考えさせる事例である./ˈɒkjuˌpaɪ/ と読めるほうが変ではないか,という感想にも一理ある.

まず,参照ポイントとなった study /ˈstʌdi/ からして,綴字と発音の関係が不規則である.この綴字では <d> が1つのみなので規則的には */ˈst(j)uːdi/ となるはずのところだが,あたかも *studdy と綴ったかのような発音になっている (cf. student /ˈst(j)uːdənt/).実際 <dd> と子音字を重ねた綴字も中英語から見られるが,後に標準となったのは <d> 1つの綴字だった.したがって,occupy についても,*/əˈkjuːpi/ と予想するならば,それはそれで理に適っている.ところが実際には /ˈɒkjuˌpaɪ/ である.何が問題なのだろうか.

occupy の綴字を見ただけで完全に発音を予想することができないのは,それぞれの文字に対応する音価が予想できないという以前に,強勢位置が予想できないからである.この綴字では,理論上は第1音節,第2音節,第3音節のいずれにも第1強勢が落ちうる.もし第1音節に強勢が落ちるならば,正しく /ˈɒkjuˌpaɪ/ と予想できる可能性が高まるが,第3音節を第2強勢の落ちる音節としてではなく弱音節としてとらえれば,むしろ */ˈɒkjupi/ となる (cf. apocope /əˈpɒkəpi/) .第2音節に強勢が落ちるならば */əˈkjuːpi/ となり,第3音節に第1強勢が落ちるならば */ˌɒkjuˈpaɪ/ となろう.

つまり,どこに強勢(第1にせよ第2にせよ)が落ちるのかが先に分かっていないかぎり,いくら英語における(一応のところ存在する)綴字規則を当てはめようとしても,複数の発音の可能性が生じるのは当然なのである.そして問題は,残念ながら,英語の綴字体系は,どの音節に強勢が落ちるのかを示してくれるような仕組みには,必ずしもなっていないということだ.

「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1]),「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1]) で論じたように,英語は綴字上で母音を表わすのが苦手である.その問題と密接に関わっており,ある意味でその問題の根っこにあるといえるのが,今回みた強勢位置を標示するのが苦手というもう1つの弱点である.もちろん強勢位置の標示がまったくできないわけではないのだが,苦手とはいってよい.

ただし,その点では日本語の仮名も変わりない.「はし」(橋,端,箸)や「あめ」(雨,飴)は,強勢位置を標示する何の形式も含んでいない.漢字にしても,語を表わしているにすぎず,強勢位置に関する直接的な情報はやはり含まれていない.

2018-04-28 Sat

■ #3288. restaurant の発音の英語化 [french][loan_word][pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

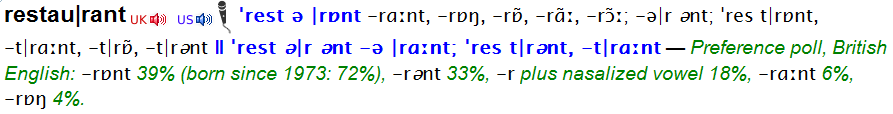

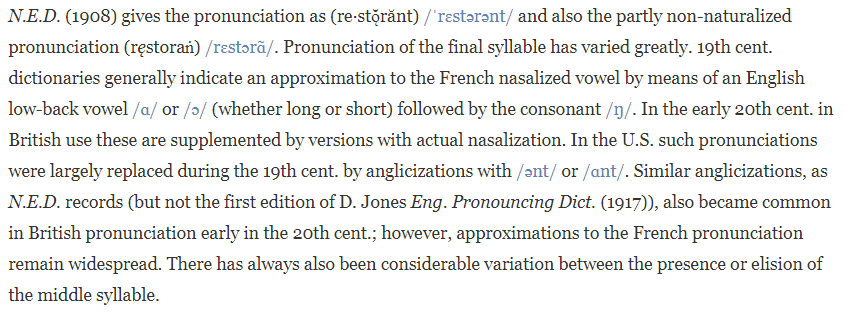

学生から restaurant の <au> 部分が発音されず,2音節となるのはなぜかという質問を受けた.しかし,以下に示すように,この単語には多種多様な発音があり,<au> の部分が曖昧母音 /ə/ として実現される3音節の発音も普通にある.つまり,/ˈrɛstrɒnt/ も /ˈrɛstərɒnt/ もある.

この中間音節の母音は,オリジナルのフランス語では /ɔ/ と明瞭な母音で発音されるが,英語では19世紀初めにこの語が借用された当初から,弱化された /ə/ で発音されていたと思われる.語頭音節と語末音節にそれぞれ第1,第2強勢が置かれるのならば,中間音節は弱音節となり,その母音は弱母音となるはずだからだ.さらに当該音節の弱化が進めば,消失ということになる.

しかし,この語の発音の揺れが激しいのは,実はこの中間音節というよりも,語末音節においてなのである.LPD の発音表記を見てみよう.

母音の質・量の変異もさることながら,鼻音化しているか否か,有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ が付随するか否か,/t/ が実現されているか否か等をめぐって,相当な変異が認められる.表記中のコメントにあるように,イギリス英語の1973年生まれ以降では /-rɒnt/ が大多数となってきているようであり,近年のトレンドと解釈することができる.

歴史的にみれば,この語が借用された当初はオリジナルのフランス語発音を真似て /t/ なしの鼻母音で発音されていたが,時とともに英語化した発音へと推移してきたといえる.まず非英語的な鼻母音が,英語的な有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ に置き換えられ,次に綴字発音 (spelling_pronunciation) として /t/ をもつ発音も現われてきたのだろう.しかし,前の発音が後の発音に置き換えられたというのは正確ではなく,前の発音も勢力を弱めながら存続し,後の発音が次々とその上に積み重なってきたと理解すべきである.結果として,累積してきた種々の発音が,現在,並立しているというわけだ.

まとめれば,中間音節にせよ語末音節にせよ,いずれもフランス語の原音から次々と英語化する形で変異を増やしてきたということができる.この歴史的な変遷については OED が詳しいので,以下に引用しておこう.

2018-04-25 Wed

■ #3285. chivalry の語頭子音 [pronunciation][french][loan_word][consonant][digraph]

「騎士道」を意味する chivalry は /ˈʃɪvəlri/ のように語頭に無声歯茎硬口蓋摩擦音 /ʃ/ をもって発音される.しかし,これは一見すると理解しがたい発音である.というのは,この単語はフランス語からの借用語であり,1300年頃の Kyng Alysaunder に "He schipeth into Libie, With al his faire chivalrie." (l. 1495) のように現われることから考えて,当時のフランス語の原音に忠実な破擦音 /ʧ/ をもって発音されていたはずだからだ.

確かに現代英語の <ch> は最も典型的には破擦音 /ʧ/ に対応するといいつつも,摩擦音 /ʃ/ への対応も決して珍しくない.しかし,「#2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte」 ([2015-05-07-1]) の記事で触れたように,フランス借用語に関する限り,<ch> がいずれの子音を表わすかは,およそ借用の時期によって決まる.先の記事で,次のように述べた通りである.

現代英語におけるフランス借用語で <ch> と綴られるものが,破擦音 [ʧ] を示すか摩擦音 [ʃ] を示すかという基準は,しばしば借用時期を見極めるのに用いられる.例えば chance, charge, chief, check, chair, charm, chase, cheer, chant はいずれも中英語期に借用されたものであり,champagne, chef, chic, chute, chaise, chicanery, charade, chasseur, chassis はいずれも近代英語期に入ったものである.

つまり,問題は何かといえば,現代英語の chivalry は中英語期に借用された語であるから,当時から現在まで破擦音 /ʧ/ を持ち続けたはずであると予想されるにもかからず,むしろ近代英語期の借用語であるかのような摩擦音 /ʃ/ を示すのが妙だということだ.OED でも,現代で /ʧɪvəlri/ の発音もあり得ると示唆しながらも,"As a Middle English word the proper historical pronunciation is with /ʧ-/; but the more frequent pronunciation at present is with /ʃ-/, as if the word had been received from modern French." と述べられている.

『英語語源辞典』によると次のような事情があったようだ.

この語派1600年以前に一度すたれたが,やがて18C後半のロマンス作家たちがよみがえらせた.〔中略〕ME では OF 同様 /ʧ-/ と発音されたが,今では ModF の影響による /ʃ-/ がふつう(ちなみに OF では ch- は13Cの間に /ʧ/ から /ʃ/ に変化している).

ここで「一度すたれた」とあるが,OED の用例を見渡す限り,完全に途絶えたというわけではなさそうだ.だが,中世の騎士道への懐古的な関心をもちながら近代の語として蘇らせた,あるいは再借用されたという筋書きを想定すれば,現在ふつうである破擦音の謎が解ける.そうだとすれば,chivalry という語は,/ʃ/ を示すがゆえに,近現代的な中世観を体現する語として,現代人にとってロマンチックなほどに中世的な語と言えるのかもしれない.

2重字 <ch> については,「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1]), 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]) の記事も参照.関連して「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1]) もどうぞ.

2018-03-01 Thu

■ #3230. indict の語源的綴字 [etymological_respelling][spelling][pronunciation][silent_letter][spelling_pronunciation_gap][doublet]

語源的綴字 (etymological_respelling) の代表例の1つとして名高いこの単語の発音は /ɪnˈdaɪt/ である.綴字としては <c> があるのに発音しない,いわゆる黙字 (silent_letter) を含む例である.最近,この話題が Merriam-Webster サイトの単語コーナーで Why Do We Skip The "C" in "Indict"? として取りあげられた.以下に,引用しておこう.

Why do we pronounce indict /in-DYTE/? Other legal terms in English that share the Latin root dicere ("to say") are pronounced as they are spelled: edict, interdict, verdict.

Indict means "to formally decide that someone should be put on trial for a crime." It comes from the Latin word that means "to proclaim."

We pronounce this word /in-DYTE/ because its original spelling in English was endite, a spelling that was used for 300 years before scholars decided to make it look more like its Latin root word, indictare. Our pronunciation still reflects the original English spelling.

The other words ending in -dict were either borrowed directly from Latin or the English pronunciation shifted when they were respelled to reflect a closer relationship to Latin.

ラテン語形を模して <c> が挿入されたものの発音が追随しなかった indict に対し,綴字と発音が結果的に一致した -dict 語の例として edict, interdict, verdict が挙げられている.しかし,実際には -dict に限らず,より広く ct を示す語について語源的綴字としての <c> の挿入が確認され,その綴字にしたがって発音は /kt/ に対応する結果となっている.例として,conduct (ME conduit), distracted (ME distrait), perfect (ME parfit), subject (ME suget), victual (ME citaile) などを挙げておこう.<t> → <ct> は,語源的綴字の典型的なパターンの1つだったといえる(cf. 「#1944. 語源的綴字の類型」 ([2014-08-23-1])).

ただ1つ注意しておきたいのは,《古風》ではあるが「(詩・文)を作る;書く」という意味で indite/endite という姉妹語も存在することである.indict と indite は,したがって2重語 (doublet) ということになる.

2018-02-27 Tue

■ #3228. enough と enow [inflection][spelling][pronunciation][adjective][johnson][ilame]

enough の語幹は印欧祖語に遡り,ゲルマン諸語に同根語が認められる.ゲルマン祖語 *ȝanōȝaz から派生した各言語の語形は,オランダ語 genoeg, ドイツ語 genug, 古ノルド語 gnógr,ゴート語 ganōhs,そして古英語 ġenōh, ġenōg などである.

古英語後期には,語末の g は長母音の後で無声音化することが多く,/x/ と発音されるようになったと考えられる.その後,16世紀までに唇音化して /f/ となったものが,現在の enough の標準発音に連なる発音である.

一方,(語末ではなく)語中の g は上記の経路をたどらなかった.この点は重要である.というのは,形容詞としてこの語が用いられるとき,古英語と中英語においては,性・数・格に応じた屈折語尾を付加する必要があり,問題の g はたいてい語末ではなく語中に生起することになるからだ.例えば,古英語において,複数主格・対格では -e 語尾が付加されて,ġenōge という形態を取った.この形態にあっては,問題の子音は後の時代に半母音化し,さらに上げや大母音推移などの音変化を経て,近代英語までに現在の /ɪˈnaʊ/ に近い発音になっていた.enow の綴字は,こちらの発音を反映するものである.

このように,enough と enow の区別は歴史的には単数形と複数形の違いと考えることができるが,単数に enow,複数に enough を用いるような両者の混乱はすでに中英語期からあったようである.enow を退けての enough の一般化は,歴史的な区別を明確につけていた Milton のような書き手もいたものの,17世紀には確立していたとみられる (Jespersen §2.75) .

ところが,おもしろいことに1755年に出版された Johnson の辞書では,enow が enough と別の見出しで挙げられており,"The plural of enough. In a sufficient number." とある.ただし,例文として与えられているのは Sydney, Milton, Dryden, Addison などのやや古めの文献からであり,辞書出版当時に enow と enought が日常的に区別されていた証拠とするわけにはいかないだろう.

現在の辞書では,enow は《古風》というレーベルを貼られて enough の代用とされているが,上記のように,歴史的には enough の複数形に起源をもつという事実は押さえておきたい.なお,現代英語でも方言を見渡せば,enow のほうを一般化させて日常的に使用しているケースも多いことを付言しておこう.

ちなみに,enough/enow の問題と平行的に論じられる例として,plough/plow を挙げることができる.こちらについては「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) を参照.関連して,blond/blonde に見られる性による「屈折」を取りあげた「#504. 現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞」 ([2010-09-13-1]) もどうぞ.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. Vol. 1. 2nd ed. Heidelberg: C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1922.

2018-01-11 Thu

■ #3181. Spelling/Pronunciation Search [spelling][pronunciation][orthography][web_service][cgi][dictionary][spelling_pronunciation_gap][silent_letter]

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,The Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary に基づくアメリカ英語発音検索ツールを作成した.そのデータベース (3MB+) の実体は,110935対の綴字と発音の組み合わせである.前回のツールは,Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary の発音表記を正規表現で指定して,それを含む単語の綴字を返すものだったが,今回は綴字と発音のそれぞれに正規表現で条件を指定し,いずれにもマッチする単語を返すという仕様のツールを作ってみた.

正規表現は Perl 用のもので,大文字・小文字の別は最初から無視する仕様.発音表記の凡例は,本記事の末尾に掲げておいた.どちらか一方の検索欄を空にすれば,純粋な綴字検索あるいは発音検索になる.

2017-12-05 Tue

■ #3144. 英語音韻史における long ash 1 と long ash 2 [vowel][diphthong][oe][germanic][phonetics][i-mutation][oe_dialect][pronunciation][phoneme]

英語音韻史では慣例として,古英語の West-Saxon 方言において <æ> で綴られる長母音は,その起源に応じて2種類に区別される.それぞれ伝統的に ǣ1 と ǣ2 として言及されることが多い(ただし,厄介なことに研究者によっては 1 と 2 の添え字を逆転させた言及もみられる).この2種類は,中英語以降の歴史においても方言によってしばしば区別されることから,方言同定に用いられるなど,英語史研究上,重要な役割を担っている.

中尾 (75--76) によれば,ゲルマン語比較言語学上,ǣ1 と ǣ2 の起源は異なっている.ǣ1 は西ゲルマン語の段階での *[aː]- が鼻音の前位置を除き West-Saxon 方言において前舌化したもので,non-West-Saxon 方言ではさらに上げを経て [eː] となった (ex. dǣd "deed", lǣtan "let", þǣr "there") .一方,ǣ2 は西ゲルマン語の *[aɪ] が古英語までに [ɑː] へ変化したものが,さらに i-mutation を経た出力である (ex. lǣran "teach", dǣlan "deal") .これは,West-Saxon のみならず Anglian でも保たれたが,Kentish では上げにより [eː] となった.したがって,ǣ1 と ǣ2 の音韻上の関係は,West-Saxon では [æː] : [æː],Anglian では [eː] : [æː],Kentish では [eː] : [eː] となる.まとめれば,以下の通り.

PGmc aː > OE WS æː NWS æː > eː WGmc aɪ > OE ɑː > (i-mutation) WS, Angl æː K æː > eː

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2017-11-06 Mon

■ #3115. God に長母音の発音があり得た [pronunciation][meosl][vowel][pun]

歴史的に,God の発音は言うまでもまく短母音を示してきた.現代英語では,イギリス発音で [gɒd] に対して,アメリカ発音では [gɑːd] を示すが,後者は比較的最近の長母音化の結果であり,歴史的に短母音であったという事実をくつがえすものではない.しかし,実のところ God に長母音をもつ [goːd] のような発音も,歴史的には行なわれていたようだ.古英語や中英語では,「神=良きもの」という発想から,問題の名詞 God と,本来的に長母音をもつ形容詞 good とをなぞらえたり,場合によっては同一視する地口 (pun) がしばしば行なわれたが,ダジャレという言葉遊びの域を超えたかと疑われるほどに,両語が長母音をもつ発音で文字通りに融合してしまった例が見られる.

OED には,God の長母音を示唆する綴字(β系列)として,以下を列挙している.

硫. OE (rare) ME-15 good, eME ȝode, ME goed, ME goid, ME gooddes (plural), ME guodes (genitive, perhaps transmission error), ME-16 gode, lME goodyse (genitive), lME goyd; U.S. regional 18- gord; Sc. pre-17 goid, pre-17 19- gode, 18- goad.

OED では,さらに語源解説欄に次のように述べられている.要するに,God の長母音の発音は,斜格形においては中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) の結果として規則的に得られたものであるという.

In Old English the word is often collocated with the formally identical but etymologically unrelated word gōd GOOD adj., GOOD n., and the two words are not always easy to distinguish (compare discussion at GOOD adj., n., adv., and int.). Rare occurrences of the form good in Old English (see 硫. forms) may result from confusion of this kind. The association of the two words continues in later English, sometimes leading to the deliberate euphemistic substitution of forms of GOOD n. for GOD n. (frequently in oaths); such substitution is found in several modern regional varieties, especially in Scots (compare GOOD n. 3).

It is nevertheless likely that the majority of Middle English (and later) 硫. forms show a genuine lengthening of the stem vowel, probably arising originally from open syllable lengthening in oblique (disyllabic) forms; pronunciations reflecting the lengthened form gode are attested in modern English regional and nonstandard use, e.g. J. Wright Eng. Dial. Gram. (1905) 464/1 records the pronunciation /ɡo:d/ from east Devon. (The suggestion made in N.E.D. (1900) that the motivation for lengthening may perhaps have been expressive, i.e. 'from a desire to utter the name of God more deliberately than the short vowel naturally allows', is unlikely.) A later (early modern English) lengthening is shown by GAWD n. The modern Scots forms goad, gode at 硫. forms probably represent the half-close realization of short ŏ typical of many varieties of Scots.

MED の God, god にも,"in ME , inflected forms with long vowel are attested in rime." とある.しかし,本来は長母音は God の斜格形に限定されたはずだが,それが無語尾の God にも波及したかと思われる例が,中英語で見受けられる.

Dobson (Vol. 2, §53 n3) も,近代英語のイングランド北部やスコットランドの方言で,God に長母音の実現があったことについて触れている.

The long close [o:] and the diphthong [uə] which occur in Scottish and Northern dialects in blot, cot, God, cock, cog, frost, sop, &c. (and in Devon in God) may develop by ModE lengthening of ME ŏ, but in many cases are probably due to a ME variant in ǭ developed by lengthening in the open syllable of the oblique forms.

God の長母音の発音は,マイナー・ヴァリアントとしてだが,歴史的に確実に存在したのである.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2017-10-20 Fri

■ #3098. 綴字と発音の交渉 [phonetics][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][terminology]

equation は <-tion> の綴字をもつにもかかわらず,/-ʃən/ よりも /-ʒən/ で発音されることのほうが多い.この問題については,「#1634. 「エキシビジョン」と equation」 ([2013-10-17-1]),「#1635. -sion と -tion」 ([2013-10-18-1]) で取りあげた.ほかに「#2519. transition の発音」 ([2016-03-20-1]) でも,問題の歯茎硬口蓋摩擦音が有声で発音されることに言及した.また,大名氏のツイートによれば,<-tion> の事例ではないが,coercion でもアメリカ発音で /ʃ/ と並んで /ʒ/ が聞かれ,Kashmir(i) でも同様だという.現代英語の標準綴字体系としては,<-tion>, <-cion>, <sh> の綴字中の歯茎硬口蓋摩擦音は無声というのが規則だが,このような稀な例外も見出されるのである(Carney (242) は equation について "A very curious correspondence of /ʒ/≡<ti> occurs for many speakers in equation. Among the large number of words ending in <-ation>, this appears to be a single exception." と述べている).

equation, transition, coercion の例を考えてみると,なぜこのようなことが起こりうるかという背景については言えることがありそうだ.「#2519. transition の発音」 ([2016-03-20-1]) で述べたように,「/-ʃən/ と /-ʒən/ の揺れは <-sion> や <-sian> ではよく見られるので,それが類推的に <-tion> にも拡大したものと考えられる」ということだ.これを別の角度からみると,(1) 綴字と発音の対応関係,および (2) 発音どうし,あるいは綴字どうしの類推関係の2種類の関係が,順次発展していったものととらえることができる.もっと凝縮した表現として,綴字と発音の「交渉」 (negotiation) という呼称を提案したい.

以下の図を参照して「交渉」の進展する様を見てみよう.

| --- 第1段階 --- | --- 第2段階 --- | --- 第3段階 --- | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | |||||

| <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| || | || | |||||||||

| <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ | <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ | <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| --- 第4段階 --- | --- 第5段階 --- | --- 第6段階 --- | ||||||||

| [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | |||||

| <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian>, <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| || | ||||||||||

| <-tion>, <-cion> | = | <-tion>, <-cion> | = | |||||||

まず,第1段階では,独立した2つの綴字と発音の対応関係が存在している.これは,図には描かれていないが,先立つ第0段階の交渉作用を通じて,現在までに「対応規則」として確立してきた盤石な綴字と発音の関係を表わしている.

第2段階では,上下2つの対応関係が,発音の世界においてともに /-ʃən/ を含んでいることが引き金となり,上が下へ交渉を働きかける.つまり,上の /-ʃən/ or /-ʒən/ が,下の /-ʃən/ に働きかけて,自分と同じように振る舞えと圧力をかける.

その結果,第3段階では,下の発音が上の発音と同様の /-ʃən/ or /-ʒən/ となり,無声・有声のヴァリエーションを許容するようになる.現代標準英語は,この第3段階まで進んでいるようにみえる.ただし,それも equation や transition などのごく少数の単語に及んでいるにすぎず,第3段階の初期段階と考えることができるように思われる.

第4段階では,上下の発音の世界が合一したことが示されている.

第5段階では,発音の世界の上下合一の圧力が,左側の綴字の世界へも及んでいき,新たな交渉を迫る.結果として,綴字の世界においても,<-sion>, <-sian>, <-tion>, <-cion> が無差別に結びつけられるようになる.その連係が完成した際には,最後の第6段階の構図に至るだろう.

以上は,あくまで綴字と発音をめぐる交渉を図式的に説明するためのものであり,そもそも第4段階以降は,将来到達するかもしれない領域についての想像の産物にすぎない.しかも,これは綴字と発音をめぐる複雑な関係の通時的変化のメカニズムを一般的に説明しようとするモデルにすぎず,なぜ equation や transition という特定の単語が,現在第3段階にあって,交渉を受けているのかという個別の問題には何も答えてくれない.

綴字と発音のあいだに複雑な関係が発達するということは,通時的には至極ありふれた現象である.「交渉」という用語・概念や上の段階図も,大仰ではあるが,その卑近な事実を反映したものにすぎない.

なお,この「交渉」と呼んだ現象については,去る6月24日に青山学院大学で開かれた近代英語協会第34回大会でのシンポジウム「英語音変化研究の課題と展望」にて,「英語史における音・書記の相互作用 --- 中英語から近代英語にかけての事例から ---」と題する発表で取りあげた.シノプシスはこちらのPDFからどうぞ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-10-15 Sun

■ #3093. 早口言葉と tongue twisters [word_play][pronunciation]

たまに授業で実践している,遊びを兼ねた発声・発音練習のためのネタ.日本語の「早口言葉」と英語の "tongue twisters" .それなりに有名なものを集めてある.英語でよく知られた tongue twisters は,Mother Goose の伝承童謡集を出典とするものが多い.印刷用にこちらのPDF版もどうぞ.私も特に滑舌のよいほうではありませんが,日々練習しているとそれなりに上手くなるものです.

[ 早口言葉 ]

生麦生米生卵

赤巻紙青巻紙黄巻紙

京の生鱈奈良生まな鰹

隣の客はよく柿食う客だ

竹屋にたけ高い竹立てかけた

特許許可する東京特許許可局

坊主が屏風に上手に坊主の絵をかいた

小米の生噛み小米の生噛みこん小米の小生噛み

蛙ぴょこぴょこ三ぴょこぴょこ合せてぴょこぴょこ六ぴょこぴょこ

[ Tongue Twisters ]

A glowing gleam growing green.

If Sue chews shoes, Sue should choose the shoes she chews.

A wicked cricket critic cricked his neck at a critical cricket match.

Swan swam over the sea;

Swim, swam, swim.

Swan swam back again.

Well swum swan!

She sells sea-shells on the sea shore;

The shells that she sells are sea-shells I'm sure.

So if she sells sea-shells on the sea shore,

I'm sure that the shells are sea-shore shells.

Peter Piper picked a peck of pickled pepper;

A peck of pickled pepper Peter Piper picked;

If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,

Where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked?

The Leith police dismisseth us,

I'm thankful, sir, to say;

The Leith police dismisseth us,

They thought we sought to stay.

The Leith police dismisseth us,

We both sighed sighs apiece,

And the sigh that we sighed as we said goodbye

Was the size of the Leith police.

2017-09-16 Sat

■ #3064. Sir John Cheke のギリシア語の発音論争 [greek][bible][orthography][spelling_reform][reformation][webster][pronunciation]

昨日の記事「#3063. Sir John Cheke の英語贔屓」 ([2017-09-15-1]) で Cheke の言語的純粋主義に焦点を当てた.英語史上,Cheke はこのほか正書法と綴字問題にも関わっていることで知られている(cf. 「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]),「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1])).そしてもう1つ,Cheke はギリシア語の発音について,社会的な意義をもつ論争を引き起こしたことで有名である.

ギリシア語の発音を巡っては,オランダの人文主義者 Desiderius Erasmus (1466?--1536) が先駆けて議論を提示していた.従来のギリシア語の音読では,異なる母音字で綴られていても同じように発音するという慣習があった.しかし,Erasmus はそれがかつては異なる母音を表わしていたに違いないと推測し,本来の発音がいかなるものだったかを Dialogus de recta latini graecique sermonis pronuntiatione (1528) で提示した.

Cheke も徹底的に古典ギリシア語の発音を研究していた.Cheke は,1540年にケンブリッジ大学のギリシア語教授となってから,慣習的なギリシア語の発音は誤りであるとして改革の必要性を説いたが,ケンブリッジ大学総長の Stephen Gardiner がそれを遮った.1542年に改革発音を禁じたのである.パリでも Erasmus の改革発音が「文法上の異端」として禁止された.従来の発音を維持することで権威を守りたい体制側のカトリックが,原語に忠実な発音へ改革しようとする反体制的なプロテスタントを押さえつけるという構図である.

Gardiner は何を恐れていたのだろうか.Knowles (68) より引用する.

It is difficult to believe that Gardiner was threatened by sounds and the study of pronunciation. What did present a threat, and a serious one, was the precise study of texts. This point had been understood by the Lollard translators. The Bible was at this time increasingly proclaimed by reformers as the ultimate authority, and, the more scholarly and accurate the written text, the more effectively it could be used to challenge the traditional oral authority of the church.

Gardiner was extremely conservative not only in language but also in politics and religion. When, after 1553, Queen Mary sought to return the English church to Rome, Gardiner was her lord chancellor; and in this capacity he played a role in the burning of heretics, and one of his potential victims --- had he not recanted --- was Sir John Cheke. After Gardiner's death in 1555, Cheke published the correspondence between himself and Gardiner under the title Disputationes de pronuntiatione graecae linguae. What is important and perhaps surprising in this story is that the study of pronunciation could be regarded as a political issue.

引用の最後で指摘されているとおり,この事件でおもしろいのは,外国語の発音の仕方という些細な問題が政治と宗教の論争にまで発展したことだ.言語においては,1音あるいは1字のうえに命が懸かっているという状況が,実際にありうる.非常におもしろいが,非常におそろしい.

colour から1文字だけ削除して color とすることを訴えて綴字改革に邁進した Noah Webster も,独立したアメリカへの愛国心に駆られて,ある意味で命を懸けていたのではなかったか.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2017-07-30 Sun

■ #3016. colonel の綴字と発音 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][dissimilation][silent_letter][folk_etymology][l][r]

(陸軍)大佐を意味する colonel は,この綴字で /ˈkəːnəl/ と発音される.別の単語 kernel (核心)と同じ発音である.l が黙字 (silent_letter) であるばかりか,その前後の母音字も,発音との対応があるのかないのかわからないほどに不規則である.これはなぜだろうか.

この単語の英語での初出は1548年のことであり,そのときの綴字は coronell だった.l ではなく r が現われていたのである.これは対応するフランス語からの借用語で,そちらで coronnel, coronel, couronnel などと綴られていたものが,およそそのまま英語に入ってきたことになる.このフランス単語自体はイタリア語からの借用で,イタリア語では colonnello, colonello のように綴られていた.つまり,イタリア語からフランス語へ渡ったときに,最初の流音が元来の l から r へすり替えられたのである.これはロマンス諸語ではよくある異化 (dissimilation) の作用の結果である (cf. Sp. coronel) .語中に l 音が2度現われることを嫌っての音変化だ(英語に関する類例は「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]),「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]),「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1]) を参照).

さらに語源を遡ればラテン語 columnam (円柱)に行き着き,「兵士たちの柱(リーダー)」ほどの意味で用いられるようになった.フランス語で変化した coronnel の綴字についていえば,民間語源 (folk_etymology) により corona, couronne "crown" と関係づけられて保たれた.しかし,フランス語でも16世紀後半には l が綴字に戻され,colonnel として現在に至る.

英語では,当初の綴字に基づき l ではなく r をもつ発音がその後も用いられ続けたが,綴字に関しては早くも16世紀後半に元来の綴字を参照して l が戻されることになった.フランス語における l の復活も同時に参照したものと思われる.18世紀前半までは古い coronel も存続していたが,徐々に消えていき現在の colonel が唯一の綴字となった.発音は古いものに据えおかれ,綴字だけが変化したがゆえに,現在にまで続く綴字と発音のギャップが生じてしまったというわけだ.

しかし,実際の経緯は,上の段落で述べたほど単純ではなかったようだ.綴字に l が戻されたのに呼応して発音でも l が戻されたと確認される例はあり,/ˌkɔləˈnɛl/ などの発音が19世紀初めまで用いられていたという.発音される音節数についても通時的に変化がみられ,本来は3音節語だったが17世紀半ばより2音節語として発音される例が現われ,19世紀の入り口までにはそれが一般化しつつあった.

<colonel> = /ˈkəːnəl/ は,綴字と発音の関係が複雑な歴史を経て,結果的に不規則に固まってきた数々の事例の1つである.

2017-02-15 Wed

■ #2851. almond [recipe][history][pronunciation]

「#2849. macadamia nut」 ([2017-02-13-1]),「#2850. walnut」 ([2017-02-14-1]) に引き続き,もう1つの人気あるナッツである almond (アーモンド)について.almond の語源はギリシア語にまで遡ることができるが,それ以前については不詳である.英語へは1300年頃にフランス語経由で入った.MED の alma(u)nde (n.) に挙げられているように,alma(u)nde や almo(u)nde などの綴字で現われている.

MED の例文を眺めていると分かるように,使用例は料理のレシピに多い.実際,アーモンドは中世とルネサンス期を通じて,レシピに最もよく現われたナッツの1つである.レシピでは特にアーモンドミルクやアーモンドバターとしての使用が目立ち,1399年頃の料理本とされる The Form of Cury には,多くの例が確認される.MED でも引用されている4例を挙げると,

・ (a1399) Form Cury (Add 5016) 32: Make gode thik Almaund mylke as tofore.

・ (a1399) Form Cury (Add 5016) 44: Creme of Almandes: Take Almandes blanched, grynde hem and drawe hem up thykke..boile hem..spryng hem with Vynegar, cast hem abrode uppon a cloth and cast uppon hem sugar.

・ (a1399) Form Cury (Add 5016) 45: Grewel of Almandes: Take Almandes blanched, bray hem with oot meel, and draw hem up with water.

・ (a1399) Form Cury (Add 5016) 56: Take the secunde mylk of Almandes.

この料理本は,政治的にはぱっとしないが,その宮廷と厨房の壮麗さではよく知られている Richard II のお抱え料理人が編纂したもので,後に Elizabeth I にも献呈されたというから,一流のレシピである.40もの異なる版が現存しており,1780年に出版された版がオンラインの The Form of Cury で閲覧できるので,参照してみた.例えば,その p. 44 には,上の MED からの引用の2つめにも挙げた "Creme of Almānd" と題するレシピが掲載されている.

Take Almānd blan~ched, grynde hem and drawe hem up thykke, set hem oūe the fyre & boile hem. set hem adoū and spryng hem with Vyneg~, cast hem abrode uppon a cloth and cast uppon hem sug. whan it is colde gadre it togydre and leshe it in dyssh.

一度,味わってみたい気がする.

「#1967. 料理に関するフランス借用語」 ([2014-09-15-1]) の記事で引用した15世紀のレシピにも,almondes が現われている.アーモンドは,14世紀半ばの黒死病の猛威と関連して,外来の香辛料とナッツの需要が拡大したなかで,とりわけ愛された食材だったのである.

なお,LPD によると,almond の現在の発音は,イギリス英語では原則として /ˈɑːmənd/ と <l> を発音しないが,アメリカ英語では75%の割合で <l> を発音し,/ˈɑːlmənd/ となるという.この発音については,「#2099. fault の l」 ([2015-01-25-1]) も参照.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow