2013-11-29 Fri

■ #1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説 [h][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation][french][anglo-norman][scribe]

英語史における語頭の <h> を巡る問題は,それ自体が歴史をもっている.英語史において語頭の <h> は実際に発音されてきたのか,それとも発音されてこなかったのか.発音されなかったとすると,どの時代に,どの変種で発音されなかったのか.そして,いつどのようにして標準変種では <h> が発音 [h] として「復活」したのか.その音韻論的位置づけはどうなっているのか.フランス借用語などによる影響はあったのか,なかったのか.解決していない問題が山積みである.

語頭の <h> の研究史上,最も古い説は,今では「アングロ・ノルマン写字生の神話」と呼ばれている仮説である(「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) を参照).この説によれば,語頭の <h> は常に発音 [h] として実現されてきた.基本的には <h> = [h] の関係は,中英語を含む英語史の全時代にわたって維持されてきた.中英語によく見られる <h> に関する綴字の誤りは,英語を理解しないアングロ・ノルマン写字生により導入されたものにすぎず,英語史において [h] が消失したことを示す証拠とはなりえない,とする.この説に関して,Crisma (Were 51) が明快に要約しているので,引用する.

[T]he traditional view . . . is that [h]- was preserved before vowels throughout ME, though it could be dropped in words bearing weak stress, such as pronouns and forms of auxiliary have. Spelling errors involving <h>- are noted, but they are not considered sufficient evidence for [h]- loss, being dismissed by attributing them to '(Anglo-)Norman' scribes. The general validity of this treatment of errors, however, has been very convincingly questioned by Clark . . ., who labels it as a 'myth'.

現在では「アングロ・ノルマン写字生の神話」説は受け入れられていない.そこで,新しい仮説が現れた.中英語期に語頭の <h> は綴字としては旧来通りに残っていたが,発音としては消失したというものである.語頭の <h> の綴字を巡る誤りが頻繁であること,Pearl-poet などで <h> で始まる語と母音で始まる語が頭韻を踏む例があること,Chaucer などで語末の <e> の脱落に関して,後続する語頭の <h> と母音が同じ振る舞いを示すことなどから,語頭の [h] は発音としては失われていたと解釈すべきだという議論である.現在ではすでに伝統的となっている仮説だが,「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]) でも問題として取り上げたとおり,もし中英語期での消失を仮定すると,近代英語期でのほぼ完全なる「復活」をどのように説明するかという難問が生じる.Crisma (Were 52) もこの難点を指摘している.

Assuming an early and widespread loss of word-initial [h]- poses the problem of how to account for its eventual restoration. It seems dubious that this might have happened 'mainly via spelling and the influence of the schools' (Lass, 1992: 62), first because [h], if it was really generally lost at some point, was re-established without errors in all native words, which would be a spectacular success indeed.

語頭の [h] は消失したのか,しなかったのか.次いで,この問題を巡って折衷的な仮説が現れた.Milroy, J. ("On the Sociolinguistic History of /h/-Dropping in English." Current Topics in English Historical Linguistics. Ed. M. Devenport, E. Hansen, and H. -F. Nielsen. Odense: Odense UP, 1983. 37--53) は,語頭の [h] が消失した変種と消失しなかった変種があり,両変種が文体的な変異として話者個人のなかに共存していたと考えた.これによれば,近代英語期の語頭の [h] の復活も大きな問題とはならない.

現在,この折衷路線は,異なった形ではあるが,Paola Crisma や Julia Schlüter などの研究者が推進している.

・ Crisma, Paola. "Were They 'Dropping their Aitches'? A Quantitative Study of h-Loss in Middle English." English Language and Linguistics 11 (2007): 51--80.

・ Crisma, Paola. "Word-Initial h- in Middle and Early Modern English." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 130--67.

・ Schlüter, Julia. "Consonant or 'Vowel'? A Diachronic Study of Initial <h> from Early Middle English to Nineteenth-Century English." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 168--96.

2013-11-27 Wed

■ #1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2) [h][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation][french][ot]

英語史における /h/ の不安定性について h の各記事で扱ってきたが,今回は語頭の /h/ の歴史について,Crisma の論文を読んでみた.

この問題について従来唱えられてきた説の1つに次のようなものがある.語頭の /h/ は音としては中英語期に完全に消えたが,近代英語期に標準変種で復活を果たしたというものだ.だが,Crisma (136--37) は以下の3点を指摘しつつ,この説を批判している.

(1) この説によると,後の /h/ の復活は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理によるものということになるが,少なくともすべての本来語において復活した事実を考えれば,復活の完璧さと徹底ぶりは信じがたいほどである(「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]) を参照).通常,綴字発音はここまで体系的には作用せず,単語ごとに単発で生じることが多い.

(2) 綴字発音の原理の作用と想定されている現象は,フランス借用語においては,効き始める時期が遅かった.なかには効き目が現れずに後の標準変種に残った heir, honest, honour, hour などの語も散見される.完全消失→完全復活という仮説では,フランス借用語と本来語の振る舞いの違いを説明できない.

(3) 近代英語期の /h/ の完全復活は /h/ を保っていた北部方言からの影響であると考える説もあるが,そもそもなぜ北部方言が標準変種に影響を与えうるのかが分からない.

代案として Crisma が唱えているのは,具体的な議論は込み入っているが,一言で次のようにまとめられるだろう.中英語において,語頭の /h/ は消えたわけではなく,基底に確たるものとして存在していた /h/ が,複雑に絡みあう条件のもとで,予期される [h] ではなく [φ] として実現された,ということである.Crisma は,中英語と近代英語のコーパスを駆使して,h で始まる語に先行する不定冠詞 a vs an の分布および所有形容詞 my/thy vs myn(e)/thyn(e) の分布を詳細に調査し,その調査結果を最適性理論 (Optimality Theory) で分析した.最適性理論は,淵源に生成文法の思想があり,深層(入力)と表層(出力)を区別する理論である.単純に /h/ が消失したとみるのではなく,入力には /h/ があったけれども出力としては [φ] となるものがあったと議論するのである.Crisma (158) の結論部を引用して,新説の要約としよう.

To sum up, I propose that the distribution of the different forms of the indefinite article and of the 1st and 2nd person singular possessive pronouns can be captured in its diachronic development in Middle and Early Modern English assuming that the phonetic realization of the phoneme /h/- became at some point `disliked' in the grammar of the language. This dislike results in its inability to surface in a series of contexts, which vary along time because of the slight differences in the interaction with other constraints on the well-formedness of the phonetic output. This proposal is empirically superior to theories failing to distinguish between true /h/-loss and a (sic) the coexistence of a lexical /h/-ful underlying representation with a contextually-bound [h]-less phonetic output, and therefore unable to account for the complex and apparently contradictory evidence.

・ Crisma, Paola. "Word-Initial h- in Middle and Early Modern English." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 130--67.

2013-11-03 Sun

■ #1651. j と g [alphabet][grapheme][grammatology][spelling][pronunciation][g][j][caxton][flemish]

昨日の記事「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) のために <j> の歴史を調べていたときに,Scragg (66--67fn) に記されていた <j> と <g> の相補的関係についての洞察に目がとまった.

In Old French orthography, the sound /dʒ/ (Mod. Fr. /ʒ/) was represented <i> (<j>) before <a o u> and <g> before <e i>. The convention was carried into Middle English in French loanwords, and survives, for example, in jacket, join, July, germ, giant. The resulting confusion with <g> for /g/ has sometimes been avoided by extending <j> to positions before <e> and <i>, e.g. jet (cf. get), jig (cf. gig), or alternatively the French convention of using <gu> for /g/ was adopted (guess, guide). In the sixteenth century, <gu> for /g/ was more widespread than it is today (e.g. guift, guirl 'gift, girl'), and some printers followed Caxton, whose long association with the Netherlands led him to use <gh> for /g/ very frequently (e.g. gherle, ghoos, ghes, ghoot 'girl, goose, geese, goat'). Sixteenth-century books often have <gh> where modern spelling has <gu> (e.g., ghess, ghest), and the Oxford English Dictionary even records ghuest. Sixteenth-century familiarity with Italian literature may have contributed here, as Italian has <gh> for /g/. In English it survives only in ghost, ghastly and gherkin.

この説明を私なりに整理すると次のようになる.フランス借用語を大量に入れた中英語では,フランス語の綴字習慣をまねて,/ʤ/ に対する綴字を,後続母音の前舌性・後舌性によって <g> か <j> かに割り当てた.一方,<g> は従来 /g/ を表わしていたので,<g> と <j> の音の対応は原則として以下のようになっていた.

| <i> | <e> | <a> | <o> | <u> | |

|---|---|---|---|---|---|

| <g> | /ʤi/, /gi/ | /ʤe/, /ge/ | /ga/ | /go/ | /gu/ |

| <j> | /ʤa/ | /ʤo/ | /ʤu/ |

前舌母音の前で <g> が機能過多になっていたことがわかるだろう.これを解消するのに2つの方法があった.1つは,<j> = /ʤ/ の対応を後続母音の種類にかかわらず一般に押し広げることによって,<g> = /ʤ/ の連想を弱めてやろうとする方法である.もう1つは,<g> が前舌母音の前位置で確実に /g/ を表せるように,再びフランス語の綴字習慣を参照して,<gu> を採用しようとする方法である.この結果,本来語的な綴字習慣とフランス語的な綴字習慣が混ざり合って,以下のような分布を示すようになった.

| <i> | <e> | <a> | <o> | <u> | |

|---|---|---|---|---|---|

| <g> | (/ʤi/, /gi/) | (/ʤe/, /ge/) | /ga/ | /go/ | /gu/ |

| <gu> | /gi/ | /ge/ | |||

| <j> | /ʤi/ | /ʤe/ | /ʤa/ | /ʤo/ | /ʤu/ |

16世紀になると,/g/ の音価のために,フランス語から借用した <gu> のみならず,Flemish の綴字習慣の影響を受けた Caxton とその後続印刷家により <gh> も用いられるようになった.この <gh> の綴字習慣は後に一般的にはならなかったが,ghost, ghastly など少数の語に痕跡をとどめている.Caxton と Flemish との関わりについては,「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1]) および「#435. <oa> の綴りの起源」 ([2010-07-06-1]) も参照されたい.

なお,<j> で始まる英単語は原則として英語本来語ではないということを付け加えておこう.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2013-11-02 Sat

■ #1650. 文字素としての j の独立 [alphabet][grapheme][grammatology][spelling][pronunciation][punctuation][johnson][j]

現代英語でアルファベットの第10番目の文字 <j> は,生起頻度としては「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) でみたとおり,<z>, <q> に続いて最低である.それほどまでに目立たない文字だが,それもそのはず,独り立ちししてから長めに数えても400年と経っていないのだ.

<j> は <i> を下にのばし鉤をつけてできた文字である.歴史的には <j> はローマ時代から存在したが,機能としては <i> と重複しており,文字素 <i> の変異形にすぎなかった.つまり,<j> は独立した文字素としてはみなされていなかったのである.中世英語を通じて,<j> は典型的にはローマ数字におけるように,<i> が連続する際の最後の <i> の代わりに用いられた (ex. iiij) .

ところが,1630--40年に,<i> を母音字として,<j> を /ʤ/ に対応する子音字として用いる現代風の慣習が始まりだす.だが,慣習が始まりだしただけで,すぐに <j> が <i> と区別される独立した地位を獲得したわけではない.それにはさらに時間がかかった.例えば,1755年の Johnson の辞書でも,"I is in English considered both as a vowel and consonant; though, since the vowel and consonant differ in their form as well as sound, they may be more properly accounted two letters" と区別が示唆されてはいるが,実際には <i> で始まる語と <j> で始まる語が同じ見出しのもとに配列されている.つまり,jar, jaw, jay, ice, idol, jealous, jerk, ill などがこの順序で見出しとして現われるのである (Upward and Davidson 184--85) .大文字 <J> と <I> の区別はさらに遅れ,混用は19世初期まで続いた (Crystal 260) .なお,1828年の Webster の辞書では,両文字は完全に区別されている.

<j> が /ʤ/ に対応する子音字として用いられるようになったのは,古フランス語においてその対応があったからである.ラテン語 iacere, iunctus iuvenis などの語頭の <i> は半子音 /j/ を表わしたが,古フランスに至る過程でこの /j/ は音韻過程を経て,最終的に破擦音 /ʤ/ となった.こうして成立した <i/j> = /ʤ/ の対応関係が中英語にも移植され,17世紀前半に,ある程度安定的に現代風の分布で用いられるようになった (Upward and Davidson 133--34) .また,15世紀のスペイン語における母音字 <i> と子音字 <j> の使い分けの慣習も,英語における両文字の分化に関わっている.これについては,<i>, <j> の上の点 (dot) とも関連して,「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]) を参照.さらに詳しくは,OED の "J, n. の項を参照されたい.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2013-10-18 Fri

■ #1635. -sion と -tion [pronunciation][spelling]

昨日の記事「#1634. 「エキシビジョン」と equation」 ([2013-10-17-1]) で取り上げた語尾の /-ʃən/ と /-ʒən/ の発音について,綴字との関連で分布を調べてみた.一般的に,昨日の equation を除き <-tion> は /-ʃən/ に対応し,<-sion> は /-ʃən/ あるいは /-ʒən/ に対応するように思われるが,実際のところはどうなのだろうか.

揺れを詳しく調査するのは時間と労力を要すると思われるので,今回は揺れを示す可能性のある語については主たる発音のみを扱うこととし,ざっと分布を出すにとどめることにした.利用したデータベースは1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) である."SH AH0 N$" (/-ʃən/) と "ZH AH0 N$" (/-ʒən/) で発音検索し,ヒットした語の綴字別にタイプ数を数えた.まずは,/-ʃən/ 語から見てみよう.

| -cean | 3 |

| -chen | 6 |

| -cian | 25 |

| -cion | 4 |

| -shane | 2 |

| -chian | 1 |

| -shion | 2 |

| -shan | 7 |

| -shen | 3 |

| -shon | 5 |

| -sian | 4 |

| -sion | 24 |

| -ssion | 46 |

| -szen | 1 |

| -tian | 16 |

| -tion | 974 |

| -xion | 2 |

<-tion> と /-ʃən/ とがとりわけ強く結びついていることがわかる.続いて <-ssion>, <-cian>,<-sion>, <-tian> が多い.

次に /-ʒən/ 語を見てみよう.

| -sian | 10 |

| -sion | 73 |

| -ssion | 1 |

| -tion | 1 |

equation と rescission の2語の例外を除き,ヒットした語のすべてが <-sian> か <-sion> で終わっていた.案の定,発音の分布が割れているのは <-sion> である.<-sion> に対応する /-ʃən/ が24語,/-ʒən/ が73語(うち -vision 複合語を含む)である.それぞれを列挙しておこう.

1. <-sion> = /-ʃən/ (24語)

apprehension, ascension, comprehension, compulsion, condescension, convulsion, dimension, dissension, emulsion, expansion, expulsion, extension, hypertension, hypotension, l'expansion, mansion, misapprehension, overexpansion, pension, pretension, propulsion, revulsion, suspension, tension.

2. <-sion> = /-ʒən/ (73語)

abrasion, activision, allusion, aversion, cablevision, circumcision, cohesion, collision, collusion, computervision, conclusion, confusion, contusion, conversion, coopervision, corrosion, decision, delusion, derision, diffusion, disillusion, dispersion, diversion, division, envision, erosion, evasion, excision, exclusion, excursion, explosion, extrusion, fusion, illusion, immersion, implosion, incision, inclusion, incursion, indecision, infusion, intrusion, invasion, inversion, lesion, macrovision, misprision, multivision, occasion, occlusion, persuasion, perversion, precision, profusion, provision, recision, rediffusion, reperfusion, reversion, revision, seclusion, suasion, subdivision, submersion, subversion, supervision, television, transfusion, univision, version, vision, worldvision, xyvision

<-sion> の直前の綴字・発音を調べてみると,/-ʃən/ では必ず n か l が先行しているという特徴がある.一方,/-ʒən/ では母音(字)や r が先行している.この分布が具体的にいつ頃から定まったのかは詳しく調べてみなければ分からないが,おそらく中英語期の /s/ と /z/ の揺れを示す分布がもととなっていると思われる.

2013-10-17 Thu

■ #1634. 「エキシビジョン」と equation [phonetics][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation]

『すっきりわかる!超訳「カタカナ語」事典』という文庫を買ってぱらぱら読んでいたら,「エキシビション」の項で「エキシビジョン」と発音する人が多いとのコメントにが目にとまった.英語では exhibition /ˌɛksɪˈbɪʃən/ なので「ション」の発音で借用されたはずだが,フィギュアスケートなどの公開演技は確かに視覚に訴えるものなので,vision /ˈvɪʒən/ からの類推で「ジョン」と発音されたり書かれたりすることが多くなったのだろう.中納言によれば,エキシビションが13件,エキシビジョンが7件ヒットした.

モデルの英単語 <exhibition> を参照する規範的な論者であれば,英語の <-tion> は /-ʃən/ に厳密に対応し,/-ʒən/ に対応することはないので,/ション/ が正しいと議論するかもしれない.原則としてはその通りなのだが,英語にも <-tion> = /ʒən/ の対応例が1つある.equation /ɪˈkweɪʒən/ である.

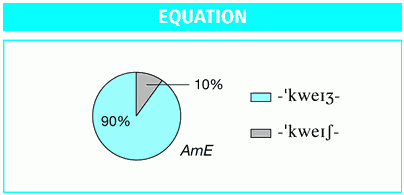

正確にいえば,equation には /ɪˈkweɪʒən/ と /ɪˈkweɪʃən/ の両方の発音があるのだが,綴字と発音の規則から逸脱する前者のほうが圧倒的によく使われる.LPD によると,アメリカ英語では90%が /ɪˈkweɪʒən/ の発音だという.

両発音の揺れは理解できる.英語では,語尾において /-ʃən/ と /-ʒən/ との揺れが観察される語が少なくないからである.例えば,conversion, dispersion, version, Asian (「#919. Asia の発音」の記事[2011-11-02-1]を参照), Persian などで揺れが見られる.ただし注意すべきは,揺れを示すこれらの語の綴字は,<-sion> や <-sian> のように <s> をもつものがほとんどであり,equation の例のように <-tion> をもつものはないといってよい.<s> だからこそ /ʃ/ と /ʒ/ のあいだで揺れ得るのであって,<t> では原則として無声の /ʃ/ で固定のはずだ.この綴字と発音の規則を参照すれば,綴字発音 (spelling_pronunciation) の圧力により equation /ɪˈkweɪʒən/ が流行するということは考えにくいが,実際に現在優勢であるということは,綴字と発音の規則が関与する以上に,<-sion> に代表される語の /ʃ/ と /ʒ/ の揺れのほうに強く巻き込まれてしまったと想定するのが妥当だろう.この問題を掘り下げるには,equation を含む発音の揺れを示す語について,揺れの発生時期とその後の分布などを通時的に調査する必要がある.

エキシビ「ジ」ョン派にとっては残念なことに,英語 exhibition にはまだ */ˌɛksɪˈbɪʒən/ の発音は現れていない.ただし,名前をもじったロックバンド ExhiVision は実在する.

・ 造事務所(編著) 『すっきりわかる!超訳「カタカナ語」事典』 PHP研究所〈PHP文庫〉,2012年.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2013-09-12 Thu

■ #1599. Qantas の発音 [acronym][pronunciation][information_theory][redundancy][alphabet][q]

8月後半にオーストラリアに出かけていたが,その往復に初めて Qantas 機を利用した.成田・シドニー路線の機内は非常に広々としており,実に快適なフライトだった.日本語では「カンタス」と呼び習わしているが,機内の放送で [ˈkwɑntəs] の発音を聞いた.Q の文字に対応するだけに,子音は [k] ではなく [kw] なのだ.

Qantas は "Queensland and Northern Territory Aerial Services" の頭字語 (acronym) である.1920年に名前の通りオーストラリアのローカルな航空会社として創設されたが,47年に国営化され,現在では世界有数の国際的な航空会社である.創業してから無事故とされ(事故の定義にもよるが),安全面での評価も高い.

英語本来語あるいは英語に入って歴史の長い語のなかでは,通常 <q> は単独で用いられることはなく,<qu> と必ず直後に <u> を伴う.歴史的には,古英語で <cw> と綴られていたものが,中英語でフランスの写字習慣に習って <qu> と綴られるようになったものだ.<q> の後に原則として <u> が続くということは,情報価値という観点から言い換えれば「<u> の情報量はゼロである」ということになる.<u> が続くことは100%予想できるので,<u> はなくても同じということになるからだ.機能上,<q> の後の <u> は不要ということになるのだが,<qu> の連続に慣れてしまった目には <q> 単独は妙に見える.綴字レベルでも,言語の余剰性 (redundancy) が作用している証だろう.

もっとも,頭字語,アラビア語や中国語からの借用語など,完全に英語に同化したとはみなせない語群では,<q> の後に <u> が続かないことも多い.表題の Qantas は綴字としては <q> 単独で用いられているが,発音としては単独の [k] ではなく [kw] を示している.Qatar [ˈkæːtɑː], qibla(h) [ˈkɪblə], Qing [ʧɪŋ], また <u> が後続するものの [kw] を示さない Quran [kɔːˈrɑːn] も参照.

なお,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) の末尾で見たように,<q> は英語で <z> に次いで最も使用頻度の低いアルファベットの文字である(<z> については z の各記事を参照).キーボードのQWERTY配列でも,その名が示すとおり,<Q> は左手の小指を差しのばして打たなければならない日陰者である.QWERTY 自体が一種の頭字語であり,<q> の後に <w> が続き,かつ [w] が発音されるまれな例である.

2013-09-11 Wed

■ #1598. kilometre の強勢位置をめぐるオーストラリアでの論争 [pronunciation][stress][australian_english]

英語には,[2010-08-28-1]や[2011-06-05-1]で一覧したように,発音の揺れを示す語が多い.同様に強勢位置の揺れも頻繁で,「#321. controversy over controversy」 ([2010-03-14-1]) や「#366. Caribbean の綴字と発音」 ([2010-04-28-1]) などに見られるように,どちらが正しい発音かを巡って議論に発展することすらある.今日は,かつてオーストラリアで政治問題にまで発展し,議会に持ち込まれた kilometer の強勢位置を巡る論争を紹介する.

1972年,オーストラリアでは23年ぶりに労働党が自由党保守政権に代わって政治の主導権を握った.政権運営に慣れていない労働党は,内部での指導権争いを許したが,とりわけホイットラム総理大臣とカメロン科学技術大臣との間に生じた確執の原因が何ともおもしろい.科学技術(用語)の守護者を辞任するカメロンが,総理大臣の kilómetre との発音が間違っているとして,公開で論争を仕掛けたのである.カメロン曰く,「オーストラリアはメートル法を早々と採用した先進国であり,総理大臣が誤った kilómetre などという発音を続けているというのは恥ずかしいことである.私は,教育大臣に対しても正しい kílometre を徹底するように要請するつもりだし,郵便大臣に対してもラジオやテレビを通して国民に正しい発音を教えることを求めるつもりだ.」

ここまで非難されては,ホイットラム総理大臣も黙ってはいない.何しろ,彼はかつてギリシア語学・哲学を教えていた学者である.徹底的に文献を調査して反論した.英語の metre はギリシア語 metron に遡るという語源の云々かんぬん,それが後にフランス語の影響を受けることになったという語史的背景,強勢の位置は penult に含まれる母音が長母音か短母音かによって決まるという規則,その後世界で最初にメートル法を採用したペルシャのゲリラ兵は metre のつく語にはきまって antepenult に強勢を置いたこと等々を主張した.もちろん,論争の発端もホイットラムの応戦の内容も,多分に政治的な色彩を含んだものであり,言語学的な観点からはそれほど有意味とは思えない.アクセント問題が政争に利用されたと解釈すべきだろう.ホイットラムは,一見すると言語学的なこれらの主張のかたわら,さすがは文化多元主義を積極的に推し進めた首相とだけあって,政治的な主張も忘れていない.「オーストラリアの将来を担う子供たちといっても出身母国はさまざまである.たとえばイタリア人,ギリシャ人,チモール人などはいずれも母国語でメーターとつくことばには,うしろから三番目の母音にアクセントを置いている」 (堀,p. 89).

さて,この問題は,Australian Broadcasting Corporation (ABC) と,さらにはイギリスの BBC を巻き込んだ論争に発展した.放送局は,総理大臣のような kilómetre も一部に出てきているが,正式には科学技術大臣の kílometre が正しいという判断に至った.なお,カメロンは強勢位置の論争には勝ったわけが,後にスキャンダルに巻き込まれ政争には負けることになった.人々は,母音の長短に引っかけて "Short or long---it is still a kilometre." と嘲ったとのことである.

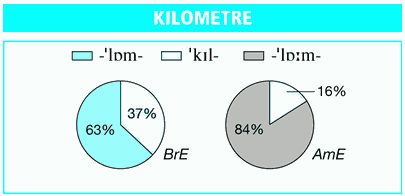

では,実際のところ,kilometre の強勢の現状はどうなのだろうか.LPD によると,次のような記述と Preference polls の結果が示されている.

On the analogy of ˈcentiˌmetre, ˈmilliˌmetre, it is clear that the stressing ˈkiloˌmetre is logical and might be expected to predominate. Nevertheless, it does not. Preference polls, British English: -ˈlɒm- 63%, ˈkɪl- 37%; American English: -ˈlɑːm- 84%, ˈkɪl- 16% -ˈlɒm- 57%.

いまだに kílometre を正当とする保守的な論者もいるが,英米ともにホイットラム総理大臣型の kilómetre のほうが優勢ということになる.この発音は barómetre, speedóometre, thermómetre などからの類推だろうと考えられる.語の初出は1810年だが,AmE ではそのすぐ後から kilómetre が記録されており,いまや歴史の長い発音といってもよい.

・ 堀 武昭 『オーストラリア A to Z』 丸善〈丸善ライブラリー〉,1993年.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2013-07-10 Wed

■ #1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値 [sociolinguistics][rhotic][pronunciation]

英語の変種における non-prevocalic /r/ の話題については,「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) を始めとして rhotic の各記事で扱ってきた.non-prevocalic /r/ の有無は,英語における社会言語学的パターン (sociolinguistic pattern) を示す最も典型的な変異の1つといってよい.社会階級によって /r/ の発音の比率が異なるという発見は,そのまま社会言語学の華々しいデビューとなった.

non-prevocalic /r/ は社会階級との関係や英米差という議論のなかで語れることが多いが,これらの議論の最大のポイントは,/r/ に対する価値判断は,その音価によって内在的に定まるのではなく,社会的な要因によって相対的に定まるにすぎないということだ.英語の /r/ には様々な音声的実現があるが,いずれの異音をとっても,人間の耳にとって内在的に美しい音であるとか醜い音であるとか,そのような評価を示す客観的な事実はほとんどない.仮にもしそのようなことがあったとしても,社会的な評価によっていとも簡単にかき消されてしまうだろう./r/ の評価は,ひとえに社会言語学的に付された価値に依存する.したがって,アメリカとイギリスのように社会が異なれば /r/ の評価は異なるし,同じ社会でも時代が変われば /r/ の評価も変わりうる.

Romain (68) に挙げられている,アメリカの New York City とイギリスの Reading の2つの町における階級別の non-prevocalic /r/ 比率を対照的に眺めれば,いかにその評価が相対的か一目瞭然である.

| New York City | Reading | Social class |

|---|---|---|

| 32 | 0 | upper middle class |

| 20 | 28 | lower middle class |

| 12 | 44 | upper working class |

| 0 | 49 | lower working class |

もし /r/ の音価が内在的に美しいのであれば,より上流階級の(したがって,より標準的で丁寧な)発話において,New York City でも Reading でも同様に non-prevocalic /r/ の比率が高まるはずである.しかし,実際には Reading で正反対の比率の傾向を示している.これは,non-prevocalic /r/ に対する評価があくまで社会的に定まっているにすぎないことを証明している.

この議論は,個別言語に対する価値判断という,より一般的な問題にもそのまま応用できる.ある言語に対する価値判断は,その言語の内在的な価値に基づいた絶対的な判断ではなく,社会的に育まれたステレオタイプにすぎない.したがって,土地が変わったり,時代が変わったりすれば,その価値判断もともに変わりうるものである.言語のステレオタイプに関する神話については,Giles and Niedzielski の "Italian is Beautiful, German is Ugly" がお薦めである.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ Giles, Howard and Nancy Niedzielski. "Italian is Beautiful, German is Ugly." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 85--93.

2013-04-22 Mon

■ #1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791) [orthoepy][pronunciation][dictionary][lexicography][rp][prescriptive_grammar][walker][bl]

後期近代英語期,主として18世紀に英語の規範を作った個人名を挙げよと言われたら,辞書(綴字)は Samuel Johnson (1709--84),文法は Robert Lowth (1710-87),では発音は誰か.

答えは,John Walker (1732--1807) である.彼の著わした A Critical Pronouncing Dictionary (1791) は,正しい権威ある発音を求めた18世紀のイギリス庶民たちに確かな道しるべを与えた.初版以降,100版以上を重ねて人気を博し,英米では "Elocution Walker" と呼ばれるまでに至った.18世紀末に Walker が定着させ方向づけた正音主義路線は,19世紀末から20世紀にかけて容認発音 (RP = Received Pronunciation) が生み出される基盤を提供し,現代標準英語にまで大きな影響を及ぼしている.

辞書の表題は例によって長い."A Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language: to which are prefixed Principles of English Pronunciation: Rules to be Observed by the Natives of Scotland, Ireland, and London, for Avoiding their Respective Peculiarities; and Directions to Foreigners for Acquiring a Knowledge of the Use of this Dictionary." 表題の表現が示すとおり,ロンドン中心の相当に凝り固まった規範主義である.序文でもロンドン発音こそが "undoubtedly the best" と断言しているが,ロンドンとはいっても Cockney 発音は例外であり,スコットランドやアイルランドの発音を引き合いに出しながら Cockney を "a thousand times more offensive and disgusting" と糾弾している.

Walker の辞書の発音解説は実に詳細で,例えば drama の語義説明は22語ほどで終わっているが,発音説明は770語に及ぶ詳しさだ.収録語数36,600語は,ライバル辞書ともいえる Thomas Sheridan の A General Dictionary of the English Language (1780) の約38,000語には少々及ばないが,発音説明の詳細さは比較にならない.

British Library の English Timeline にある Walker's correct pronunciation より,見出し語 "BACK" で始まる辞書のページ画像を閲覧できる.以上,Crystal (52) および寺澤 (19--20) を参照して執筆した.

正音主義の伝統については,「#571. orthoepy」 ([2010-11-19-1]) を参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2013-01-09 Wed

■ #1353. 後舌高母音の長短 [pronunciation][phonetics][spelling][vowel][phoneme][frequency][variation]

[2012-02-13-1]の記事「#1022. 英語の各音素の生起頻度」で確認できるように,/ʊ/ は英語の短母音音素のなかで最も生起頻度の低いものである.綴字としては,典型的に <oo> や <u> で表わされる音素だが,前者は /uː/,後者は /ʌ/ として実現されることも多いので,実際にはそれほど現われない.具体的にはどのくらいあるのだろうか.

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,「/ʊ/ + 子音」で終わる単音節語を拾ってみた.検索欄に "^[^AEIOU]*(?<!Y )UH[012]? [^AEIOUHWY]+$" と入れてみると次の159語が挙がった.

bloor, book, book's, booked, books, books', boor, boord, boors, bourque, brook, brook's, brooke, brooke's, brookes, brooks, brooks's, bruehl, bull, bull's, bulls, bulls', cook, cook's, cooke, cooked, cooks, could, crook, crooke, crooks, duerr, duerst, flook, fluhr, fooks, foor, foot, foote, foote's, foots, fuhr, fuld, full, full's, fulp, fults, fultz, gloor, good, good's, goode, goods, gook, hood, hoods, hoofed, hoofs, hook, hook's, hooke, hooked, hooks, hooves, joong, jure, kook, kooks, koors, kuehl, kuhrt, look, looked, looks, loong, luehrs, luhr, luhrs, lure, lured, lures, mook, moor, moore, moore's, moored, moores, moors, muhr, nook, nooks, poor, poor's, poore, poors, pull, pulled, pulls, puls, pultz, put, puts, rook, rooke, rooks, routes, ruehl, ruhr, schnooks, schnoor, schoof, schook, schultz, schulz, schulze, schuur, shook, should, shultz, shure, snook, snooks, soot, soots, spoor, spoor's, stood, stroock, stuhr, suire, sure, took, tooke, tookes, tour, tour's, toured, tours, ture, uhr, wolf, wolf's, wolfe, wolfe's, wolff, wolves, wood, wood's, woods, wool, woolf, wools, woong, would, wuertz, wulf, wulff, zook, zuehlke

一方で,対応する長母音 /uː/ や中舌母音 /ʌ/ をもつ単音節語は,同様の条件検索 "^[^AEIOU]*(?<!Y )UW[012]? [^AEIOUHWY]+$" および "^[^AEIOU]*(?<!Y )AH[012]? [^AEIOUHWY]+$" によれば,それぞれ596語,966語がヒットした.限定された音声環境における調査ではあるが,相対的に /ʊ/ をもつ単語が少ないことがわかる.

上の171語のうち,<oo> = /ʊ/ の関係を示すものは95語ある.この綴字と発音の関係の背景には,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) および「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で述べた通り,長母音の短母音化という音韻変化があった.

この音韻変化は過去のものではあるが,その余波は現代でも少数の語において散発的に見られる.例えば,「発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]) で確認できる限り,room, bedroom, broom の発音は,長母音と短母音の間で揺れを示す.LPD の Preference polls によれば,揺れの分布は以下の通り.

| BrE /ruːm/ | BrE /rʊm/ | AmE /ruːm/ | AmE /rʊm/ | |

|---|---|---|---|---|

| room | 81% | 19 | 93 | 7 |

| bedroom | 63 | 37 | - | - |

| broom | 92 | 8 | - | - |

関連して,「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1]) も参照.長母音 /uː/ については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も関与する.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2012-12-31 Mon

■ #1344. final -e の歴史 [final_e][mulcaster][spelling][graphemics][alphabet][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][ilame]

英語史における最重要の問題の1つとして,final -e が挙げられる.本ブログでも,「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) や「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) などで扱ってきた話題だ.個人的な関心ゆえにひいき目に「最重要」と呼んでいる節もないではないが,「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流,ひいては印欧語史の潮流を体現する問題として final -e のもつ意義は大きい.final -e は,発音の問題でもあり綴字の問題でもある.final -e は,古英語・中英語の問題でもあり,近代英語・現代英語の問題でもある.今回は,本年の最後の日の話題としてもふさわしいと思われる final -e の歴史を概観してみよう.概観といっても本来は一言では済ませられないところだが,Caon の論文に従って,無理矢理,要約する.

後期古英語までは,語尾に現われる様々な母音は互いに音価も綴字も区別されていた.ところが,後期古英語になると,強勢の落ちない語尾の環境では -a, -o, -u は -e へと融合してゆく.母音(字)の水平化 (levelling) と呼ばれる現象である.歴史的には明確に区別されていたこれらの母音は,まず schwa /ə/ へと曖昧化し,次に消失した (e.g., sune > sunə > sun) .しかし,この -e は,綴字上はずっと遅くまで保たれた.

final -e の脱落は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- from North to South in all dialects in turn;

- first from written disyllabic forms with short stem vowel and then from those with a long stem vowel. In the latter forms, -e was generally retained to indicate that the previous vowel was long e.g. name;

- first from nouns and verbs and then from adjectives . . . .

一方,final -e の残存は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- the kind of text: the ending occurred more frequently in poetry than in prose, in that it provided the poet with an extra syllable whenever he needed it;

- the presence of the ending in the dialect: if the writer spoke a southern dialect he probably still pronounced --- and therefore wrote --- all his final -e's;

- the author of the text: conservative writers like Chaucer and Gower preserved final -e in their spelling.

15世紀までには,発音としての final -e はほぼ消えていたと考えられる.16, 17世紀には,言語学者や綴字改革者が,正書法上,final -e の定式化を図った.この点で最も影響力があったとされるのが Richard Mulcaster (1530?--1611; see [2010-07-12-1]) である.Mulcaster は,著書 The First Part of the Elementarie (1582) において,-ld, -nd, -st, -ss, -ff の後位置,有声の c や g の後位置,長い語幹母音をもつ語において final -e の使用を定式化した(ただし,16世紀の印刷家 John Rastell (c. 1475--1536) が Mulcaster よりも先に先行母音の長さを標示する final -e の機能を発達させていたともいわれる).これは18世紀に再分析され,最後に挙げた機能のみが標準化した.

・ Caon, Louisella. "Final -e and Spelling Habits in the Fifteenth-Century Versions of the Wife of Bath's Prologue." English Studies (2002): 296--310.

2012-12-30 Sun

■ #1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙) [ame_bre][pronunciation][stress][-ate]

英語の英米差については ame_bre ほか,多くの記事で触れてきた.文法と綴字については「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1]) と「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1]) で少しくまとめたが,今回は主として発音と語彙における変異について,Schmitt and Marsden (185--92) に従って一覧したい.言うまでもなく,英米差というときには,標準アメリカ英語と標準イギリス英語の変異を念頭に置いている.

1. Pronunciation

・ Words spelled with the vowel a: /æ/ for AmE and /ɑː/ for BrE as in bath, class, last, mask, past, rather.

・ Words spelled with -er: /əː/ for AmE and /ɑː/ for BrE as in clerk, Derby (see 「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]))

・ Words ending with -ile: /(ə)l/ for AmE and /aɪl/ for BrE as in agile, docile, fertile, missile

・ Words spelled alike but typically pronounced differently (z については「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1]) および「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1]) を参照)

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| asthma | /ˈæzma/ | /ˈæsma/ |

| clique | /klɪk/ | /kliːk/ |

| vase | /veɪs/ | /vɑːz/ |

| schedule | /ˈskɛʤəl/ | /ˈʃɛdjuːl/ |

| leisure | /ˈliːʒəː/ | /ˈlɛʒəː/ |

| lieutenant | /luːˈtɛnənt/ | /lɛfˈtɛnənt/ |

| z (the letter) | /ziː/ | /zɛd/ |

| tomato | /tʌˈmeɪtəʊ/ | /tʌˈmɑːtəʊ/ |

2. Word Stress

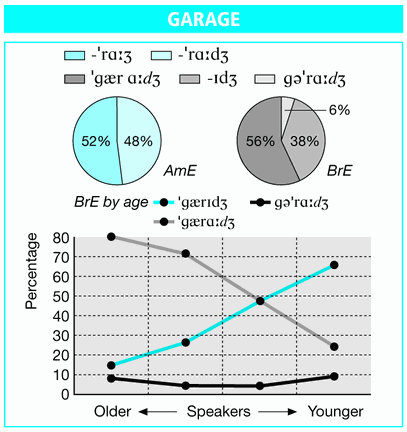

・ Words derived from French (garage については「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]) を参照)

| AmE | BrE |

|---|---|

| balLET | BALlet |

| blaSÉ | BLAse |

| bufFET | BUFfet |

| garAGE | GARage |

| perFUME | PERfume |

| debuTANTE | DEButante |

| vaLET | VAlet |

・ Three- and four-syllable words

| AmE | BrE |

|---|---|

| comPOSite | COMposite |

| subALtern | SUBaltern |

| arIStocrat | ARistocrat |

| priMARily | PRImarily |

・ Words ending in -ary, -ery, -ory and -mony

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| military | /ˈmɪləˌtɛri/ | /ˈmɪlɪtri/ |

| arbitrary | /ˈərbəˌtrɛri/ | /ˈɑːbɪtri/ |

| cemetery | /ˈsɛməˌtɛri/ | /ˈsɛmətri/ |

| monastery | /ˈmɒnəsˌtɛri/ | /ˈmɒnəstri/ |

| mandatory | /ˈmændəˌtɔri/ | /ˈmændətri/ |

| category | /ˈkætəˌgɔri/ | /ˈkætəgri/ |

| testimony | /ˈtɛstəˌməʊni/ | /ˈtɛstəməni/ |

| matrimony | /ˈmætrəˌməʊni/ | /ˈmætrɪməni/ |

・ Days of the week

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| Sunday | /ˈsʌndɛɪ/ | /ˈsʌndi/ |

| Monday | /ˈmʌndɛɪ/ | /ˈmʌndi/ |

| Tuesday | /ˈˈtuːzdɛɪ/ | /ˈtjuːzdi/ |

| Thursday | /ˈθəːzdɛɪ/ | /ˈθəːzdi/ |

| Friday | /ˈfraɪdɛɪ/ | /ˈfraɪdi/ |

| Saturday | /ˈsætəːdɛɪ/ | /ˈsætəːdi/ |

・ Place-names

| Name | AmE | BrE |

|---|---|---|

| Lancaster | /ˈlæŋˌkæstər/ | /ˈlæŋkəstə/ |

| Rochester | /ˈrɒʧɛstər/ | /ˈrɒʧəstə/ |

| Worcester | /ˈwʊəsɛstər/ | /ˈwʊstə/ |

| Nottingham | /ˈnɒtɪŋˌhæm/ | /ˈnɒtɪŋəm/ |

| Birmingham | /ˈbəːmɪŋˌhæm/ | /ˈbəːmɪŋəm/ |

・ Verbs ending in -ate (「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) を参照)

| AmE | BrE |

|---|---|

| DICtate | dicTATE |

| FIXate | fixATE |

| ROtate | roTATE |

| VIbrate | vibRATE |

・ Miscellaneous word-stress differences (「#321. controversy over controversy」 ([2010-03-14-1]) を参照)

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| advertisement | /ˈædvəːˌtaɪzmənt/ | /ædˈvəːtəzmənt/ |

| controversy | /ˈkɒntrəˌvəːsi/ | /kɒnˈtrɒvəsi/ |

| corollary | /ˈkʊrəˌlɛri/ | /kɒˈrɒləri/ |

| inquiry | /ˈɪnkwəri/ | /ɪnˈkwaɪri/ |

| laboratory | /ˈlæbrəˌtʊəri/ | /ləˈbɒrətri/ |

3. Vocabulary (「#1331. 語彙の英米差を整理するための術語」 ([2012-12-18-1]) を参照)

・ synonymic variables

| AmE | BrE |

|---|---|

| railroad | railway |

| engineer | driver |

| conductor | guard |

| baggage | luggage |

| truck | lorry |

| hood (car) | bonnet |

| trunk (car) | boot |

| fender (car) | bumper |

| gasoline | petrol |

| subway | underground |

| counterclockwise | anticlockwise |

| thumbtack | drawing pin |

| flashlight | torch |

| elevator | lift |

| apartment | flat |

| post | |

| vacation | holiday |

| garbage can | dustbin |

| bar | pub |

| druggist | chemist |

| French fries | chips |

| potato chips | crisps |

| cookie | biscuit |

| trailer | caravan |

| round-trip ticket | return ticket |

| one-way ticket | single ticket |

・ lexical classes of variables

| AmE | BrE |

|---|---|

| underwear | pants |

| pants | trousers |

| vest | waistcoat |

| diaper | nappy |

| first floor | ground floor |

| second floor | first floor |

| sidewalk | pavement |

| pavement | road |

4. Idioms

| AmE | BrE |

|---|---|

| a home away from home | a home from home |

| leave well enough alone | leave well alone |

| sweep under the rug | sweep under the carpet |

5. Grammar

・ Prepositions

| AmE | BrE |

|---|---|

| on a street | in a street |

| fill out a form | fill in a form |

| check out something | chuck up on something |

| on the weekend | at the weekend |

| of two minds | in two minds |

| to all tastes | for all tastes |

・ Definite article

| AmE | BrE |

|---|---|

| in the hospital | in hospital |

| in the future | in future |

| go to the university | go to university |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-12-11 Tue

■ #1324. two の /w/ はいつ落ちたか [numeral][spelling][pronunciation][laeme][lalme]

「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]) で,two の発音に含まれる半母音 /w/ が,いつどのように脱落したかについて簡単に触れた.15?16世紀に脱落したとされるが,綴字で確認する限りでは,方言によってはもっと早く中英語期に脱落していたことを示す証拠がある.

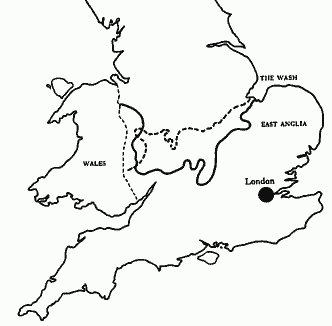

まず,後期中英語について.LALME の Dot Map 548--57 に two の異綴りの方言分布が示されている.主要な異綴りについて概説すれば,twa タイプ (Dot Map 548) は北部方言に限定されているのに対して,最も普通の two タイプ (Dot Map 550) は北部を含むイングランド全域にまんべんなく例証される.問題の <w> の綴字を含まない to(o) タイプ (Dot Map 557) は,広く南部に見られ,とりわけ East Anglia や South-West Midland に濃く分布している.このように,後期中英語では,すでに w の落ちた形態がイングランド南半で珍しくなかったことがわかる.

では,初期中英語ではどうだったろうか.LAEME で調べてみた.TO あるいは TO- の綴字をもつ "two" を取り出し,方言別,時代別に整理すると以下のようになった.

| C12b | C13a | C13b | C14a | |

|---|---|---|---|---|

| N | 1 | |||

| NEM | 1 | |||

| NWM | ||||

| SEM | 28 | 6 | ||

| SWM | 1 | 1 | ||

| SW | 4 | 20 | ||

| SE |

ちょうど LALME の Dot Map 557 で to(o) が比較的濃い分布を示していた地域に,TO(-) が集まっている.初期中英語から後期中英語への分布の連続性がよく表われている例といえるだろう.<w> をもたない綴字は,時代としてはおよそ13世紀後半以降に,南部諸方言を中心に始まったと考えてよさそうだ.対応する音声における /w/ の脱落も同様に考えるのが妥当だろう.

中英語におけるこの語の数々の異綴りについては,MEDを参照.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2012-12-05 Wed

■ #1318. 言語において保守的とは何か? [ame_bre][colonial_lag][pronunciation][rsr][gsr][prescriptive_grammar]

言語における保守 (conservative) と革新 (innovative) については,本ブログでも主として英語の英米差を扱った記事 (ame_bre) ,とりわけ最近の「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) や colonial_lag に関する記事で触れてきた.ほかに,本ブログ内を「保守 革新」で検索すると,いくつかの記事が挙がる.これらの記事を執筆しながら,言語の保守性とは一体何なのだろうかと考えてきた次第である.

例として,garage の発音の英米差を考えてみよう.LPD によると,この語の発音の強勢位置は,アメリカ英語では専ら第2音節,イギリス英語では94%が第1音節に置かれる.

この分布について,どちらがより保守的でどちらがより革新的といえるだろうか.1つの見方(おそらく通常の見方)によれば,この語はフランス語 garer "shelter" に基づく派生語であり,フランス語的な第2音節への強勢が基本にあると考えられるので,その位置を保っているアメリカ英語発音こそが保守的であると議論できるかもしれない (cf. Romance Stress Rule) .しかし,別の見方によれば,強勢が第1音節に落ちるのは発音が英語化(ゲルマン語化)している証拠であり,イギリス英語発音こそが英語の伝統的な強勢位置の傾向を体現しているといえ,結果として保守的である,とも議論できるかもしれない (cf. Germanic Stress Rule) .

また別の見方によれば,より一般的に言語的な規範を遵守する傾向が強い場合に,保守的と表現されることもある.アメリカ英語は相対的に規範遵守の態度が強いと言われるが(例えば,[2011-10-11-1]の記事「#897. Web3 の出版から50年」を参照),その意味では保守的ともいえるのである.たとえ,規範の内容やでき方そのものは,歴史的に革新的だったとしてもである.

上に述べた3種類の保守性は,それぞれある意味では保守的ではあるが,互いにどこかずれている.この見かけの矛盾を解く鍵は,「基準点」の定め方にある.「保守」を「旧来の風習・伝統を重んじ,それを保存しようとすること」(『広辞苑第6版』)と理解する場合,基準点である「旧来の風習・伝統」が何を指すか明確にしなければ,保守そのものの指示内容も曖昧になる.基準点とは,ある時点において規範として守られている,あるいは少なくとも広く行なわれている語法を指し,その語法がその前段階の語法を引き継いだものであるのか,そこから変化したものであるのかは問わない.

基準点をフランス語的発音に置けば,garage の第2音節に強勢を置くアメリカ英語発音は保守的とみなせるが,基準点をゲルマン祖語に置けば,第1音節に強勢を置くイギリス英語発音は保守的である.また,言語規範は成立過程がどのようなものであれ,ある程度定着すれば基準点として機能しうるので,以後それを遵守する風潮が続けば,それはすべて保守的といえる.つまり,基準点をどこに置くかによって,保守の指示内容も大きく異なってくるのである.だが,基準点をどこに置くのが正しいかを判断する客観的な指標はない.

このように,保守(そしてその反意語である革新)とは相対的な用語にすぎない.言語において保守性を論じる場合には,少なくとも何を基準点として論じているのかを明示しなければ無意味だろう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2012-11-15 Thu

■ #1298. won't から l が消えた理由 [phonetics][consonant][pronunciation]

助動詞 will の否定短縮形 won't が,肯定形と異なる母音を示すことについては,「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]) で取り上げた.否定形は,中英語の中・南部の後舌母音を示す方言形 wol などに由来するとされる.否定短縮形は woln't などとなったはずだが,後に l がこの環境で消失し,結果として現在までに /woʊnt/ が出力された.

Jespersen (10.452) によれば,l に n が後続する環境で l が消失した例はほかにもある.shall の否定形 shan't もその例だ.walnut の l も18世紀には無音だった記録がある.現在の l の発音は,綴り字発音による復活だろう.Lancashire の地名 Colne /koʊn/ も参照.

母音の変化については,中尾 (262) が次のような見解を示している.

PE won't は一般に ME *wolnt (Pt wolde に基づく推定形)からの発達形とされるが,wol は [ɔ] でなく w_l の文脈における後退過程 /ɪ/ > /ʊ/ を示す.したがって LME *wulnt > ɔ > ɔʊ > PE wount の発達経路を取ったと解するのが妥当であろう.

なお,Bloomfield (183) によると,/oʊnt/ の発音を示すのは,現代英語では won't と don't の2語のみである.もともと2語からなる句が縮約することによって生じた新種の音素配列ということができるだろう.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-14 Wed

■ #1297. does, done の母音 [phonetics][gvs][vowel][pronunciation][map][dialect][centralisation][trish][centralisation]

do /duː/ の円唇長母音に対して,does /dʌz/, done /dʌn/ が非円唇短母音を示すのはなぜか.

do とその屈折形は中英語ではいずれも長母音 /oː/ をもっていたと考えられるが,これが大母音推移により /uː/ へと変化した.do ではこの長母音が保たれたが,屈折語尾のつく does, doest, doth, done では短化が生じ,/uː/ とともに /u/ も行なわれだす.この短化した発音が,/u/ > [ʌ] の変化(中舌化)に合流し,現在の /dʌz, dʌst, dʌθ, dʌn/ が出力された.基底形 do を除けば,全体的な音韻変化の流れは,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で取り上げた blood, flood と同じということになる.ほかには,OE mōste > PDE must, OE ōþer > PDE other, OE mōdor > PDE mother, OE brōþor > PDE brother, OE mōnandæg > PDE Monday などの母音変化も同様である.nothing, none の母音も然り.

この中舌化は17世紀に生じたとされる.Jespersen による記述を引用しよう.

The change /u/ > [ʌ], by which /u/ was perhaps first unrounded into the high-back-wide vowel and then lowered, must have taken place in the 17th c. (11.61)

The change /u/ > [ʌ] affects . . . all short /u/s existing in the 17th c. . . . (11.64)

中舌化の過程については,Jespersen の主張する平行移動→垂直移動ではなく,垂直移動→平行移動だったのではないかという説もある(中尾,p. 300).

この中舌化は The Wash より北側(イングランド北部)の方言では生じず,そこでは現在でも伝統的な方言発音として /ʊ/ が聞かれる(中尾, p. 299) .以下に Chambers and Trudgill (128) の現代英語方言地図を掲げよう.some における円唇母音 [ʊ] の南限が実線で示されている.なお,波線は chaff における短母音 [a] の南限を示す.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. Cambridge: CUP, 1980.

2012-11-07 Wed

■ #1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][orthography][silent_letter][etymological_respelling]

昨日の記事「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) に引き続き,綴字と発音の話題.現代英語の綴字と発音の乖離のなかでも,特に黙字 (silent_letter) と呼ばれる種類のものがある.綴字が無音に対応するケースだ.debt の <b> や island の <s> は,語源(後者は誤った語源)を参照して挿入された黙字の例 (etymological_respelling) だが,多くの黙字は,標準的な綴字が定まりかけていた時期,あるいは定まった後に,対応する音韻が消失したことにより生じたものである.Schmitt and Marsden (137) に,主として音韻消失により生じた黙字が便利に一覧されているので,以下にまとめたい.

| Silent letter | Examples | Reason |

|---|---|---|

| k before n | knight, knee | k ceased to be pronounced during C17 (17th century); see [2009-08-27-1], [2012-04-26-1]. |

| g before n | gnat, gnaw | g ceased to be pronounced during C16 |

| m before n | mnemonic | Greek spelling; m never pronounced in English |

| p before n | pneumonia | Greek spelling; p never pronounced in English |

| p before s | psyche, psychology | Greek spelling; p pronounced by learned people probably until C18 |

| w before r | wrist, wrong | w probably no longer pronounced after C16m (mid-16th century) |

| w after s | sword | w probably no longer pronounced after C17m |

| l after a and before f or v | calf, half | l probably not pronounced after ME |

| l after a and before k | talk, chalk | l probably not pronounced after ME |

| l after a and before m | calm, palm | l probably not pronounced after ME |

| l in modal verbs | should, could | l ceased to be pronounced soon after ME in should; never pronounced in could (added to spelling by analogy with should) |

| g after a vowel and before m or n | sign, paradigm | g reflects French/Latin original spellings but was probably never pronounced in English |

| word-final b after m | bomb, thumb | b in some words never pronounced (crumb), in others it ceased to be pronounced quite early (thumb), in still others in EModE (dumb); see [2009-06-01-1], [2011-04-21-1]. |

| word-final n after m | autumn, column | n reflects original French spelling but never pronounced in English |

| t after s or f and before -en | listen, soften | t ceased to be pronounced in EModE; see [2010-05-11-1]. |

| word-initial h | honest, hour | The loanwords are French, where h not pronounced; English usually follows this, but sometimes not (e.g., host) |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-06 Tue

■ #1289. magic <e> [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][orthography][meosl][gvs][silent_letter][final_e][diacritical_mark]

英語史の授業などで大母音推移 (Great Vowel Shift) の話題を扱うと,次のような質問が寄せられることがある.name や lake などの <a> が大母音推移により /eɪ/ となったことは分かったが,語末の <e> を発音しないのはなぜか.

これは,いわゆる "magic <e>" と呼ばれる正書法の問題に直結する."magic <e>" については「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) の (4) で取り上げたが,最も典型的には <母音字+子音字+e> の綴字連続において最初の母音字が「長い母音」で発音され,<e> そのものは無音となるという規則である.例えば,take, mete, side, rose, cube においてそれぞれの第1母音字は,/æ/, /ɛ/, /ɪ/, /ɔ/, /ʌ/ のような「短い母音」ではなく,/eɪ/, /iː/, /aɪ/, /oʊ/, /juː/ のような「長い母音」で発音される.

上記の "magic <e>" の特徴は,ある母音の音価や長さの違いを標示するのに,次の子音字を越えたところにある <e> の有無(しかも <e> 自体は無音)という一見すると不自然な手段を用いている点にある.通常の発想であれば,当該母音字そのものを変化させたり,そこに発音区別符(号) (diacritical mark) を付したりするのが自然だろう(フランス語のアクサンやドイツ語のウムラウトなどがそれに当たる).なぜ英語では「黙字 <e> による遠隔操作」という間接的な,回りくどい方式で先行母音を示すようになっているのだろうか.

実は,この綴字規則は,最初からこのように回りくどかったわけではない.もともとはひねりなどなかったのであり,<e> も黙字ではなく,主として曖昧母音 /ə/ ではあったが母音としての音価を保持していたのである.この問いに歴史的に答えるには,少なくとも古英語にまで遡らなければならない.「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1]) と同様に,説明は簡単ではないが,以下で略説を試みよう.

古英語では語末に現われる種々の母音はそれぞれ完全な音価を保っており,対応する母音字で表記されていた.しかし,初期中英語にかけて,語末母音は次第に曖昧母音 /ə/ へと水平化していった.この水平化した母音に対応する文字としては,概ね <e> が使用されていた.だが,この水平化に引き続き,水平化した語末母音の脱落という音韻変化が生じ,語末の /ə/ が徐々に消えていった.一方,綴字としては語末の <e> は保たれることになった.

さて,語末の /ə/ の有無は音韻的には些細なことのように思われるが,音節構造の観点からは大問題である.例として,"name" を表わす古英語 nama /nama/ と "take" を表わす動詞 niman の第1過去形 nam /nam/ を考えよう.両者の違いは語尾母音の有無のみではあるが,後の音韻発達を考えると,これが天と地ほどの違いを生み出す.nama は語尾母音を水平化させた段階までは,2音節語に留まっており,語幹を表わす第1音節 na は母音で終わる開音節である.ところが,語末母音が脱落すると,この語は1音節語となり,子音 m で終わる閉音節となる.一方,nam はこの期間中ずっと閉音節の1音節語のままである.このままでは,両語は音韻的に融合してしまうかのようだが,実際にはそうならなかった.というのも,別途,初期中英語には Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL) という音韻変化が生じていたからである.方言によっても進行の具合が異なっていたが,一般的にいって,この音韻変化により開音節の母音が長化した.

上記の初期中英語以降の一連の音韻変化により,古英語 nama /nama/ は次のような発達を遂げた.まず語尾母音の水平化により /namə/ へと変化した.次に,MEOSL により /naːmə/ へ,そして語尾母音の脱落により /naːm/ へと変化した(相互の関連については諸説ある).そして,これが数世紀の後に開始される大母音推移の入力となり,近代英語の /nɛːm/ ,そして現代英語の /neɪm/ が出力されることとなった.

以上をまとめれば,現代英語の <e> に相当する語末母音が古英語において存在したからこそ,中英語で MEOSL が作用しえて語幹母音が長化したのであり,長化したからこそ大母音推移へと突入できたのである.別の見方をすれば,現代英語の綴字で語末に <e> があるということは,子音をまたいで戻ったところにある母音が大母音推移を経たという証拠なのである."magic <e>" は,少々の回りくどさはあるが,長い歴史の間に複雑化してきた綴字と発音の関係を共時的な正書法として公式化した便法といえるだろう.

2012-11-01 Thu

■ #1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則 [spelling][pronunciation][phonetics][orthography][meosl][spelling_pronunciation_gap][degemination][sobokunagimon]

基礎英文法で綴字規則として必ず学ぶ事項の1つに,標題の綴字規則がある.dig → digging, hop → hopping, run → running, swim → swimming の類だ.これはなぜかという素朴な疑問が寄せられたので,略説する.

先に注意しておきたいのは,これらの -ing 形において,綴字でこそ子音字を重ねるものの,発音においては子音重複 (geminate) となるわけではないことだ.日本語としては「ランニング」と /n/ を重ねて発音するが,英語ではあくまで基体の発音に -ing の発音を加えた /rʌnɪng/ である.現代英語の屈折形態論においては,発音としての子音重複は存在しないと考えてよい.古英語では単子音と重子音の対立,すなわち子音の量(長さ)の対立が音韻論的に存在したが,初期中英語期に非重子音化 (degemination) が進行し,以降,子音の量の対立が解消されたからである.もっとも,penknife /pɛnnaɪf/ などの複合語などでは形態素間をまたがっての子音重複はあるので,現代英語に子音重複が皆無というわけではない.

では,現代英語には音韻論的に単子音と重子音の対立がないにもかかわらず,正書法上 <running> のように綴ることになっているのはなぜだろうか.共時的には,このような重子音字は,子音そのものの長さではなく,直前の母音の音価を示す機能を果たしているといわれる.<running> のように <n> を重ねることによって,*/nn/ を表わしているのではなく,直前の音が長母音 /uː/ ではなく短母音 /ʌ/ であることを明示しているというのである.もし長母音を表わしたいのであれば,逆に <n> を重ねずに *<runing> とすればよい(実例として,<hoping> と <hopping> の対立などがあるが,これはいわゆる Magic <e> の綴字規則とも関連が深い).このように,現代英語の正書法では,子音字を重ねるか否かによって,直前の母音の音価が(完璧ではないが)およそ決定されるという仕組みになっている.

この仕組み自体がどのように発生したのかを歴史的に探ろうとすれば,上に述べた非重子音化の生じた前後の時代における音韻体系,音節構造,綴字習慣の知識が必要となる.とりわけ Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), loss of schwa, degemination など,相互に関連する一連の音韻変化の理解が欠かせない.この一連の音韻過程には理論的な問題も多く,話しは込み入っている.簡単に踏み込めない領域なので,別の機会に臨むことにし,ここでは関連する最近の論文として Britton を挙げるにとどめておく.

・ Britton, Derek. "Degemination in English, with Special Reference to the Middle English Period." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 232--43.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow