2015-04-24 Fri

■ #2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster [suffix][affixation][word_formation][oe][etymology][gender]

古英語の -estre, -istre (< Gmc *-strjōn) は女性の行為者名詞を作る接尾辞 (agentive suffix) で,男性の行為者名詞を作る -ere に対立していた.西ゲルマン語群に散発的に見られる接尾辞で,MLG -(e)ster, (M)D and ModFrisian -ster が同根だが,HG, OS, OFrisian には文証されない.古英語からの語例としては hlēapestre (female dancer), hoppestre (female dancer), lǣrestre (female teacher), lybbestre (female poisoner, witch), miltestre (harlot), sangestre (songstress), sēamstre (seamstress, sempstress), webbestre (female weaver) などがある.この造語法にのっとり,中英語期にも spinnestre (spinster) などが作られている.しかし,中英語以降,まず北部方言で,さらに16世紀までには南部方言でも,女性に限らず一般的に行為者名詞を作る接尾辞として発達した.例えば,1300年以前に北部方言で書かれた Cursor Mundi では,demere ではなく demestre が性別に関係なく判事 (judge) の意味で用いられた.近代期には seamster や songster 単独では男女の区別がつかなくなり,区別をつけるべく新しく女性接尾辞 -ess を加えた seamstress や songstress が作られた.

-ster は,単なる動作主名詞を作る -er に対して,軽蔑的な含意をもって職業や習性を表わす傾向がある (ex. fraudster, gamester, gangster, jokester, mobster, punster, rhymester, speedster, slickster, tapster, teamster, tipster, trickster) .この軽蔑的な響きは,ラテン語由来ではあるが形態的に類似した行為者名詞を作る接尾辞 -aster のネガティヴな含意からの影響が考えられる (cf. criticaster, poetaster) .-ster を形容詞に付加した例としては,oldster, youngster がある.職業名であるから固有名詞となったものもあり,上記 Webster のほか,Baxter (baker) などもみられる.

ほかにも多くの -ster 語があるが,女性名詞を作るという古英語の伝統を今に伝えるのは,spinster のみとなってしまった.この語については,別の観点から「#1908. 女性を表わす語の意味の悪化 (1)」 ([2014-07-18-1]),「#1968. 語の意味の成分分析」 ([2014-09-16-1]) で触れたので,そちらも参照されたい.

2015-04-23 Thu

■ #2187. あらゆる語の意味がメタファーである [metaphor][synaesthesia][semantic_change][semantics][etymology][rhetoric][unidirectionality][terminology]

言葉のあや (figure of speech) のなかでも,王者といえるのが比喩 (metaphor) である.動物でもないのに椅子の「あし」というとき,星でもないのに人気歌手を指して「スター」というとき,なめてみたわけではないのに「甘い」声というとき,比喩が用いられている.比喩表現があまりに言い古されて常套語句となったときには,比喩の作用がほとんど感じられなくなり,死んだメタファー (dead metaphor) と呼ばれる.日本語にも英語にも死んだメタファーがあふれており,あらゆる語の意味がメタファーであるとまで言いたくなるほどだ.

metaphor においては,比較の基準となる source と比較が適用される target の2つが必要である.椅子の一部の例でいえば,source は人間や動物の脚であり,target は椅子の支えの部分である.かたや生き物の世界のもの,かたや家具の世界のものである点で,source と target は2つの異なるドメイン (domain) に属するといえる.この2つは互いに関係のない独立したドメインだが,「あし」すなわち「本体の下部にあって本体を支える棒状のもの」という外見上,機能上の共通項により,両ドメイン間に橋が架けられる.このように,metaphor には必ず何らかの類似性 (similarity) がある.

「#2102. 英語史における意味の拡大と縮小の例」 ([2015-01-28-1]) で例をたくさん提供してくれた Williams は,metaphor の例も豊富に与えてくれている (184--85) .以下の語彙は,いずれも一見するところ metaphor と意識されないものばかりだが,本来の語義から比喩的に発展した語義を含んでいる.それぞれについて,何が source で何が target なのか,2つのドメインはそれぞれ何か,橋渡しとなっている共通項は何かを探ってもらいたい.死んだメタファーに近いもの,原義が忘れ去られているとおぼしきものについては,本来の語義や比喩の語義がそれぞれ何かについてヒントが与えられている(かっこ内に f. とあるものは原義を表わす)ので,参照しながら考慮されたい.

1. abstract (f. draw away from)

2. advert (f. turn to)

3. affirm (f. make firm)

4. analysis (f. separate into parts)

5. animal (You animal!)

6. bright (a bright idea)

7. bitter (sharp to the taste: He is a bitter person)

8. brow (the brow of a hill)

9. bewitch (a bewitching aroma)

10. bat (You old bat!)

11. bread (I have no bread to spend)

12. blast (We had a blast at the party)

13. blow up (He blew up in anger)

14. cold (She was cold to me)

15. cool (Cool it,man)

16. conceive (f. to catch)

17. conclude (f. to enclose)

18. concrete (f. to grow together)

19. connect (f. to tie together)

20. cut (She cut me dead)

21. crane (the derrick that resembles the bird)

22. compose (f. to put together)

23. comprehend (f. seize)

24. cat (She's a cat)

25. dig (I dig that idea)

26. deep (deep thoughts)

27. dark (I'm in the dark on that)

28. define (f. place limits on)

29. depend (f. hang from)

30. dog (You dog!)

31. dirty (a dirty mind)

32. dough (money)

33. drip (He's a drip)

34. drag (This class is a drag)

35. eye (the eye of a hurricane)

36. exist (f. stand out)

37. explain (f. make flat)

38. enthrall (f. to make a slave of)

39. foot (foot of a mountain)

40. fuzzy (I'm fuzzy headed)

41. finger (a finger of land)

42. fascinate (f. enchant by witchcraft)

43. flat (a flat note)

44. get (I don't get it)

45. grasp (I grasped the concept)

46. guts (He has a lot of guts)

47. groove (I'm in the groove)

48. gas (It was a gasser)

49. grab (How does the idea grab you?)

50. high (He got high on dope)

51. hang (He's always hung up)

52. heavy (I had a heavy time)

53. hot (a hot idea)

54. heart (the heart of the problem)

55. head (head of the line)

56. hands (hands of the clock)

57. home (drive the point home)

58. jazz (f. sexual activity)

59. jive (I don't dig this jive)

60. intelligent (f. bring together)

61. keen (f. intelligent)

62. load (a load off my mind)

63. long (a long lime)

64. loud (a loud color)

65. lip (lip of the glass)

66. lamb (She's a lamb)

67. mouth (mouth of a cave)

68. mouse (You're a mouse)

69. milk (He milked the job dry)

70. pagan (f. civilian, in distinction to Christians, who called themselves soldiers of Christ)

71. pig (You pig)

72. quiet (a quiet color)

73. rip-off (It was a big rip-off)

74. rough (a rough voice)

75. ribs (the ribs of a ship)

76. report (f. to carry back)

77. result (f. to spring back)

78. shallow (shallow ideas)

79. soft (a soft wind)

80. sharp (a sharp dresser)

81. smooth (a smooth operator)

82. solve (f. to break up)

83. spirit (f. breath)

84. snake (You snake!)

85. straight (He's a straight guy)

86. square (He's a square)

87. split (Let's split)

88. turn on (He turns me on)

89. trip (It was a bad (drug) trip)

90. thick (a voice thick with anger)

91. thin (a thin sound)

92. tongue (a tongue of land)

93. translate (f. carry across)

94. warm (a warm color)

95. wrestle (I wrestled with the problem)

96. wild (a wild idea)

ラテン語由来の語が多く含まれているが,一般に多形態素からなるラテン借用語は,今日の英語では(古典ラテン語においてすら)原義として用いられるよりも,比喩的に発展した語義で用いられることのほうが多い.体の部位や動物を表わす語は比喩の source となることが多く,共感覚 (synaesthesia) の事例も多い.また,比喩的な語義が,俗語的な響きをもつ例も少なくない.

このように比喩にはある種の特徴が見られ,それは通言語的にも広く観察されることから,意味変化の一般的傾向を論じることが可能となる.これについては,「#1759. synaesthesia の方向性」 ([2014-02-19-1]),「#1955. 意味変化の一般的傾向と日常性」 ([2014-09-03-1]),「#2101. Williams の意味変化論」 ([2015-01-27-1]) などの記事を参照.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

2015-04-09 Thu

■ #2173. gospel から d が脱落した時期 [phonetics][consonant][etymology][loan_translation][folk_etymology][laeme]

福音(書)を意味する gospel の語源はよく知られている.この語は,ラテン語 evangelium (これ自体はギリシア語 euaggélion "good news" に由来する)からの翻訳借用 (loan_translation) であり,古英語期に取り入れられた.古英語 godspel (good news) の第1要素は gōd (good) に等しく,本来は長母音をもっていたが,god (God) との類推から短母音も早くから行われていたようだ.これは,一種の民間語源 (folk_etymology) といってよいだろう.OED や Jespersen (126) もこの民間語源説を支持している.しかし,もう1つの説明として,「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) で触れたように,この短母音は3子音前位置短化という音韻過程の結果と考えることもできるかもしれない.中尾 (142) は,この過程がすでに初期古英語から始まっていたと述べている.

母音の量については上のような説明が与えられているが,古英語 godspel からの d の脱落についてはどうだろうか.中尾 (405) によれば,13世紀に,子音の後続する d の削除の過程がいくつかの語において観察されるという.例を挙げると,an (and), handeselle > hanselle (handsel), wenesday (Wednesday), godspell > gospel, andswerian > answerie (answer) である(cf. 「#1261. Wednesday の発音,綴字,語源」 ([2012-10-09-1])).

d の脱落という問題に関心をもったのは,Wordorigins.org の gospel に関する記事に,13世紀末に godspel から d が突如として消えたとの記述があったからである.突如としてということであれば,注目に値する.LAEME で簡単に調べてみた.

結果は,当該語の種々の異形を含む合計213例のうち,18例において問題の破裂音 (多数の d に加えて t の例も1つあった)の脱落が見られた(脱落率は8.45%).これらの例は6テキストに集中しており,方言は North, South-West Midland, Southwestern とばらばらだが,時期的には13世紀前半からの1例を除いてすべて13世紀後半から14世紀前半について,つまり1300年を挟む時期である.ただし,1300年以降にも d を示す例のほうが多数派ではあるし,d に関して揺れを示すテキストもある.全体として,Wordorigins.org の上の記事で述べられているように13世紀末に d が脱落したという形跡はなかったし,脱落が突如として生じたというわけでもなさそうだ.おそらくは中尾の言及にもある通り,13世紀中に d の削除が始まったが,その削除は突如として起こったわけではなく,14世紀以降に向けて徐々に進行したと考えるのが妥当だろう.MED の gospel (n) も参照されたい.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-03-02 Mon

■ #2135. nowadays [genitive][plural][adverb][etymology][plural][semantic_change]

標題は過去と対比して「最近,近頃」を表す日常的な語だが,形態と意味を有意義に理解するためには,その成り立ちを知る必要がある.一見するところ now + a + days という語形成にみえるが,なぜこれが「最近,近頃」を意味するのだろうか.

起源を尋ねると,now は予想通り副詞の now で間違いないが,a は不定冠詞ではなく前置詞 on の弱形に,days は複数形ではなく単数属格形に由来する (cf. 「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1])) .単数属格形に由来する days は,古英語からみられる古い表現であり,現在でも nights (夜中に)と対比して用いられるように,単独で副詞的に「日中に」 (in the daytime) の意で用いられてきた.単独で副詞的に用いられるのであれば前置詞 on (> a) の支えは必要ないはずだが,「#723. be nihtes」 ([2011-04-20-1]) でみたように,総合的な語法と分析的な語法が混合した "on days" に相当する表現も生じた.これら全体が合わさった "now on days" に相当する表現がイディオムとして頻繁に用いられるようになると,発音や綴字の上で nowadays が複合的に1語として認識されるようになったものと思われる.OED によると,†now on days や nowadays, また †adays,さらに単数属格語尾を伴わない nowaday などの関連する諸形態が14世紀末にこぞって初出している.MED より nou-a-daies (adv.) (Also nou-daies) と nou-a-day (adv.) も参照.

したがって,nowadays の -s は起源的には単数属格語尾ということになるが,現在の母語話者の直感では複数語尾とみなされているのではないだろうか.類義表現 these days からの影響なども考慮すると,その解釈が妥当のように思われる.これに関して OED は次のように述べている.

Adverbial use and adverbial phrases.

For adverbial use of an original genitive singular form, which was later probably apprehended as a plural, see DAYS adv. In prepositional phrases of the noun which occur in adverbial use, it is not always clear to what extent variants with final -s simply show the plural of the noun and how far they reflect the influence of DAYS adv. (especially in early use); compare by days at Phrases 1b(b), on days at Phrases 1d(b), ADAYS adv., NOWADAYS adv.

Beside the regular dative, an endingless dative form also occurs in Old English, especially in adverbial use; compare e.g. forms of TODAY adv.

では,単数属格形に由来する nowadays が,なぜ "these days" の意味をもつようになったのだろうか.語源に従えば本来の意味は "now in the daytime" ほどであり,adays の部分は now (今,現在)を限定して強める働きをしていた.つまり,時間の一地点としての「まさに今」を表す表現だった.ところが,「まさに今」の厳密性が使われ続けるなかで「強意逓減の法則」の餌食となり,「今を含む前後の範囲;最近,近頃」という緩い意味を発展させたものと考えられる (cf. 「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1])).現在の共時的な感覚としては nowadays における days の部分は these days と同列に複数として認識されているのだろうが,両表現の通時的な発展は形態的にも意味的にも異なることに注意したい.

2015-02-12 Thu

■ #2117. playwright [etymology][metathesis][verb][suffix]

英語の姓に Wright さんは普通にみられるが,これは「職人」の意味である.普通名詞として単体で wright (職人)として用いられることは今はほとんどないが,様々な種類の職人を表すのに複合語の一部として用いられることはある.比較的よくみるのは playwright (劇作家)である.これは戯曲を書く (write) 人ではなく,職人的に作り出す人 (wright) である.もし write (書く)に関係しているのであれば,行為者を表す接尾辞 (agentive suffix) をつけて writer (書き手)となるはずだろう.ほかにも arkwright, boatwright, cartwright, comedywright, housewright, millwright, novelwright, ploughwright, shipwright, timberwright, waggonwright, wainwright, wheelwright, woodwright などがある.

この wright は起源を遡ると,動詞 work に関係する.この動詞の古英語形 wyrcan は「行う;作る;生み出す」など広い意味で用いられ,その語幹に語尾が付加された wyrhta (< wyrcta) が「職人」として使われた.この語形成は他のゲルマン諸語にも見られ,起源は相応して古いものと思われる.wyrhta からは,第1母音と r とが音位転換 (metathesis) した wryhta が異形として生まれ,後に <a> で表される語末母音が水平化・消失するに及んで,現代につらなる wright の母型ができあがった.音位転換は,work の古い過去・過去分詞形 wrought にも見られる.

MED の wrigt(e (n.(1)) によると,中英語で,この語が以下のようなあまたの綴字(そしておそらくは発音)で実現されていたことがうかがえる.

wright(e (n.(1)) Also wrigt(e, wrigth(e, wrigh, wriȝt(e, wriȝth(e, wriht(e, writ(e, writh(e, writht, wreth(e, (N) wreght, (SWM) wrouhte, whrouhte & (chiefly early) wricht(e, (early) wirhte, (chiefly SW or SWM) wruhte, wruchte, wurhte, wurhta, wurhtæ, wuruhte & (in names) wrightte, wrighthe, wrig, wri(h)tte, wrihgte, wrichgte, wrich(e, wrict(e, wricth(e, wrick, wristh, wrieth, wreghte, wreȝte, wrehte, wrechte, wrecthe, wreit, wreitche, wreut(t)e, wroghte, wrozte, wrouȝte, wrughte, wrushte, wrh(i)te, wirgh, wirchte, wiche, wergh(t)e, werhte, wereste, worght(t)e, worichte, worithte, wort, worth, whrighte, whrit, whreihte, whergte, right, rith; pl. wrightes, etc. & wriȝttis, writtis, (NEM) whrightes & (early) wrihten, wirhten, (SWM) wrohtes, wurhten, (early gen.) wurhtena, (early dat.) wurhtan & (gen. in place names) wrightin(g)-, wri(c)tin-, wrichting-, wrstinc-, uritting-.

また,中英語では castlewright, feltwright, glasswright などに相当する現代には見られない職人名や,battlewright (戦士),Latinwright (ラテン語学者)などに相当する変わり種も見られた.複合語の人名も,現代まで伝わっているものもいくつかあるが, Basketwricte, Bordwricht, Bowwrighth, Briggwricht, Cartewrychgte, Chesewricte, Waynwryche, Wycchewrichte など幅広く存在した.

中英語までは wright は複合語要素として生産性を保っていたようだが,その後は次第に衰えていき,現在では数えるほどしか残っていない.この衰退の原因として,中英語以降にフランス語やラテン語から新たな職業・職人名詞が流入してきたこと,-er や -ist を含む種々の行為者接尾辞による語形成が活発化してきたことが疑われるが,未調査である.

2015-01-16 Fri

■ #2090. 補充法だらけの人称代名詞体系 [personal_pronoun][suppletion][etymology][indo-european][paradigm]

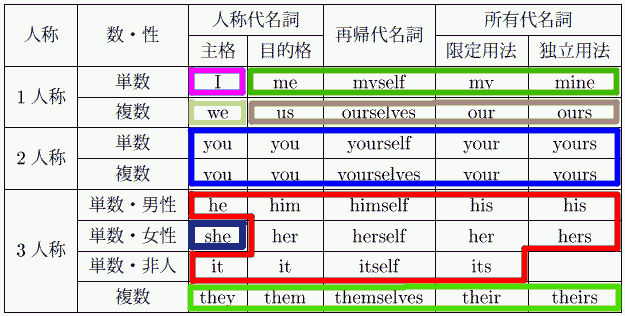

英語における人称代名詞体系の歴史は,それだけで本を書けてしまうほど話題が豊富である.今回は,(現代)英語の人称代名詞の諸形態が複数の印欧語根に遡ること,人称代名詞体系が複数語根の寄せ集め体系であることを示したい.換言すれば,人称代名詞体系が補充法の最たる例であることを指摘したい(安井・久保田, pp. 44--46).

色別にくくった表に示したとおり,8つの異なる語根が関与している.初期近代英語までは,2人称代名詞に単数系列の thou----thee--thyself--thy--thine も存在しており,印欧祖語の *tu- というまた異なる語根に遡るので,これを含めれば9つの語根からなる寄せ集めということになる.

それぞれ印欧祖語の語根を示せば,I は *eg,me 以下は *me-,we は *weis,us 以下は *n̥s に遡る (cf. 「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1])) .you 系列は *yu-,he 系列は *ki- に遡る.it 系列で語頭の /h/ の欠けていることについては,「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) を参照.they 系列は古ノルド語形の指示代名詞 þeir (究極的には印欧祖語の指示詞 *so などに遡る)に由来する.she は独立しているが,その語源説については「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]) を始め she の各記事で取り上げてきたので,そちらを参照されたい.

本来,屈折とは同語根の音を少しく変異させて交替形を作る作用を指すのだから,この表を人称代名詞の「屈折」変化表と呼ぶのは,厳密には正しくない.I と my とは正確にいえば屈折の関係にはないからだ.むしろ単に人称代名詞変化表と呼んでおくほうが正確かもしれない.

パラダイムを史的に比較対照するには「#180. 古英語の人称代名詞の非対称性」 ([2009-10-24-1]),「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1]),「#196. 現代英語の人称代名詞体系」 ([2009-11-09-1]) を順に参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2014-11-19 Wed

■ #2032. 形容詞語尾 -ive [etymology][suffix][french][loan_word][spelling][pronunciation][verners_law][consonant][stress][gsr][adjective]

フランス語を学習中の学生から,こんな質問を受けた.フランス語では actif, effectif など語尾に -if をもつ語(本来的に形容詞)が数多くあり,男性形では見出し語のとおり -if を示すが,女性形では -ive を示す.しかし,これらの語をフランス語から借用した英語では -ive が原則である.なぜ英語はフランス語からこれらの語を女性形で借用したのだろうか.

結論からいえば,この -ive はフランス語の対応する女性形語尾 -ive を直接に反映したものではない.英語は主として中英語期にフランス語からあくまで見出し語形(男性形)の -if の形で借用したのであり,後に英語内部での音声変化により無声の [f] が [v] へ有声化し,その発音に合わせて -<ive> という綴字が一般化したということである.

中英語ではこれらのフランス借用語に対する優勢な綴字は -<if> である.すでに有声化した -<ive> も決して少なくなく,個々の単語によって両者の間での揺れ方も異なると思われるが,基本的には -<if> が主流であると考えられる.試しに「#1178. MED Spelling Search」 ([2012-07-18-1]) で,"if\b.*adj\." そして "ive\b.*adj\." などと見出し語検索をかけてみると,数としては -<if> が勝っている.現代英語で頻度の高い effective, positive, active, extensive, attractive, relative, massive, negative, alternative, conservative で調べてみると,MED では -<if> が見出し語として最初に挙がっている.

しかし,すでに後期中英語にはこの綴字で表わされる接尾辞の発音 [ɪf] において,子音 [f] は [v] へ有声化しつつあった.ここには強勢位置の問題が関与する.まずフランス語では問題の接尾辞そのもに強勢が落ちており,英語でも借用当初は同様に接尾辞に強勢があった.ところが,英語では強勢位置が語幹へ移動する傾向があった (cf. 「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]),「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]),「#861. 現代英語の語強勢の位置に関する3種類の類推基盤」 ([2011-09-05-1]),「#1473. Germanic Stress Rule」 ([2013-05-09-1])) .接尾辞に強勢が落ちなくなると,末尾の [f] は Verner's Law (の一般化ヴァージョン)に従い,有声化して [v] となった.verners_law と子音の有声化については,特に「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]) と「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照されたい.

上記の音韻環境において [f] を含む摩擦音に有声化が生じたのは,中尾 (378) によれば,「14世紀後半から(Nではこれよりやや早く)」とある.およそ同時期に,[s] > [z], [θ] > [ð] の有声化も起こった (ex. is, was, has, washes; with) .

上に述べた経緯で,フランス借用語の -if は後に軒並み -ive へと変化したのだが,一部例外的に -if にとどまったものがある.bailiff (執行吏), caitiff (卑怯者), mastiff (マスチフ), plaintiff (原告)などだ.これらは,古くは [f] と [v] の間で揺れを示していたが,最終的に [f] の音形で標準化した少数の例である.

以上を,Jespersen (200--01) に要約してもらおう.

The F ending -if was in ME -if, but is in Mod -ive: active, captive, etc. Caxton still has pensyf, etc. The sound-change was here aided by the F fem. in -ive and by the Latin form, but these could not prevail after a strong vowel: brief. The law-term plaintiff has kept /f/, while the ordinary adj. has become plaintive. The earlier forms in -ive of bailiff, caitif, and mastiff, have now disappeared.

冒頭の質問に改めて答えれば,英語 -ive は直接フランス語の(あるいはラテン語に由来する)女性形接尾辞 -ive を借りたものではなく,フランス語から借用した男性形接尾辞 -if の子音が英語内部の音韻変化により有声化したものを表わす.当時の英語話者がフランス語の女性形接尾辞 -ive にある程度見慣れていたことの影響も幾分かはあるかもしれないが,あくまでその関与は間接的とみなしておくのが妥当だろう.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2014-08-20 Wed

■ #1941. macaronic code-switching としての語源的綴字? [etymological_respelling][code-switching][bilingualism][latin][silent_letter][etymology][borrowing][grapheme]

中英語期には英仏羅の間で言語の切り替え code-switching が起こるテキストがあることを,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) の記事でみた.ジャンルとしては宗教的な韻文や散文,また書簡などの事例があるが,これらが著者によるランダムな切り替えなのか,あるいは切り替えに際して何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" があったのかが問題となる(cf. 「#1627. code-switching と code-mixing」 ([2013-10-10-1])).

通常,上記の macaronic code-switching で問題とされるのは,語句,節,文といった比較的大きな言語単位で一方の言語から他方の言語へ切り替わる場合だが,より小さな単位,例えば形態素や音素(文字素)という単位での macaronic code-switching はありうるのだろうか.もしあるとすれば,そこにも何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" が関わっていると考えられるのだろうか.

Miller (211) は,<doubt> (cf. ME <doute>) に見られるような語源的綴字 (etymological_respelling) はもしかすると macaronic code-switching により生じたものかもしれないと推測している.

Some changes may be due to the macaronic codeswitching between Medieval Latin and Late Middle English in certain poetic texts and especially London accounting records . . . .

しかし,この推測が妥当かどうかを決めることは難しい.<doubt> や <receipt> のように <b> や <p> を挿入する行為は,実に細微な点をついたラテン語かぶれの行為である.より大きな言語単位での英羅間の切り替えが頻繁に起こっていない限り,この細微さが物語るのは,著者が流ちょうな2言語使用者ではなくラテン語を外国語として(不十分に)学んだ英語話者だということだろう.ラテン語の語源形を参照した文字の挿入を macaronic code-switching と呼ぶべきかどうかは,畢竟,その定義にかかってくる.しかし,code-switching とは何かを考え始めれば,bilingualism とは何かという頭の痛い問題にも至らざるを得ない.また,「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) の問題も関わってこよう.<b> や <p> が初めて挿入されたとき,それははたして macaronic code-switching の現われなのか,あるいはラテン語形の借用なのか.そして,いずれにせよ,そこに社会的・語用論的な意図はあったのか.

この挿入がある程度慣習化してくると,語源主義,綴字論,衒学的風潮に裏打ちされて「社会的・語用論的な意義」が付加されることにはなったろう.しかし,初めて挿入されたときに,そのような意義や意図があったかどうかは,推測の域を出ない.

以上を考察した上で,次のような感想をもった.(1) code-switching が文字という小さな単位で起こり得るかどうか疑わしい.(2) 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) でみたフランス語における類例が示唆するように,中途半端なラテン語の知識に基づく混用とみなすことで十分ではないか.(3) 結果として後に,<b> や <p> の挿入に社会的・語用論的な意義が付された点こそが重要なのであって,その過程が code-switching か借用かなどの問題は各々の定義の問題であり,それほど重要ではない.ただし,挿入の過程に macaronic text の存在を考えてみる視点はなかったので,新鮮な推測ではある.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-07-27 Sun

■ #1917. numb [etymology][participle][silent_letter][verb][old_norse][loan_word][spelling_pronunciation_gap]

古ノルド語によって置き換えられた幾多の古英語の単語のうち,とりわけ重要なものの1つに動詞 niman (to take) がある.古英語から中英語にかけて最も卑近な動詞の1つだったが,古英語後期に古ノルド語から入った同義語 taka (後の take)に置き換えられることになった.現代英語では「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) の各種の語彙頻度表で見る限り,take は上位60位以内に入る超高頻度語である.このように日常的な意味を担当する語において本来語から借用語への移行が生じるほどの言語接触とはいかなる状況だったかについては様々な考察がなされてきたが,有力な見解によれば,古英語と古ノルド語が社会言語学的な上下関係にはなく,横並びの adstrata (傍層)をなしていたからだろうとされている.実際,中英語でも nimen と tāken は互いに長い競合・併存関係を経験しており,決して短期間で前者が後者に置換されたわけではない.niman は16世紀に一時衰退したが,1600年以降再び復活するなどの振る舞いを示し,17世紀を通じて一般的に用いられた.しかし,結果としては niman 系統は現在までに,方言を除いて事実上廃用となり,take が niman のほぼすべての用法を置換して,現在に至っている.両語の競合関係については,Rynell に詳しく記述されている.

古英語 niman は,ゲルマン祖語の *neman に遡り,同根語としてはオランダ語 nemen, ドイツ語 nehmen, ゴート語 niman のほか,古ノルド語そのものにも nema がある.さらに遡れば,印欧祖語 *nem- (to distribute) にたどりつき,ここからギリシア語 némein (to distribute) を経た nemesis (ネメシス;ギリシア神話の応報天罰の女神)が英語に入っている.

古英語 niman は強変化4類の動詞で,niman -- nam -- nōmon -- numen のように活用した.方言によって,またパラダイム内の類推により,各スロットに異なる母音が現われたが,いずれも初期近代英語期までには弱変化化した.

このように,niman は現代標準英語では痕跡をほぼ残していないといってよいが,1つだけ重要な生きた化石がある.過去分詞 numen に由来する形容詞 numb (かじかんだ;無感覚になった;しびれた) /nʌm/ である."taken, seized, overcome" ほどの意味から「感覚を失った」の語義を獲得したものと考えられる.初出は,a1400の Cursor Mundi (Frf 14) の13821行に nomin の異形として現われる ("xxviij 3ere in bande I lay nomme baþ fote & hande.") .非語源的な語末の <b> の挿入は16世紀からで,crumb, limb, thumb などと比較される.無音の <b> の挿入については,「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]), 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) を参照されたい.

・ Rynell, Alarik. The Rivalry of Scandinavian and Native Synonyms in Middle English Especially taken and nimen. Lund: Håkan Ohlssons, 1948.

2014-07-14 Mon

■ #1904. 形容詞の no と副詞の no は異なる語源 [negative][adjective][adverb][etymology]

否定の no は,Have you ever been to Kyoto? に対する No, I haven't. のような返答において,単独で副詞として用いられる.しかし,それ以外の多くの用例により,no は典型的には形容詞として認識されている.文否定の形容詞として,I have no money on me., He is no fool., Let there be no talking in class. のように用いられるほか,語否定の形容詞として No news is good news., The owl can see with no light., No homework, no TV., No objection. のようにも用いられる.

しかし,応答の no 意外にも副詞の no 用法は存在する.比較級や叙述形容詞に前置される例,また whether or no などという例がそれである.いくつか例文を挙げよう.

・ The sick man is no better.

・ You're no longer young.

・ I can walk no further.

・ There were no more than two books on the desk.

・ Their way of life is no different from ours.

・ I am no good at tennis.

・ I don't know whether it's true or no.

・ Rain or no, I have to leave tomorrow.

比較級との構造としては no + the + less が1語になった natheless /ˈneɪθləs, ˈnæθləs/ (cf. nonetheless, nevertheless) も同類である.最後の2つの例文の . . . or no は,現代標準英語では格式張った言い方で,通常は . . . or not で代用する.ほかに We had no little rain. (雨が少ないどころではなかった)における no も,形容詞 little を否定する副詞と解釈できるだろう.

上記の形容詞の no と副詞の no は,用法こそ異なれ,辞書でも通常は同じ語彙項目のもとに記述されている.しかし,語源的には両者は区別される.形容詞の no は,古英語の形態でいえば,否定の副詞 ne (not) と数詞 ān (one, a(n)) を合わせた複合語である.不定冠詞の a(n) や所有形容詞の my/mine と平行的な音韻発達により,後続する語頭音が母音や h の場合には -n が保持されたが,子音の場合には -n が脱落した.語幹母音は古英語の ā が,中英語の南部・中部方言で ō へと発達したものが,後の標準的な形態に反映している.語源的には数詞であるから,この系統の no は基本的に形容詞である.

一方,現代英語の副詞の no は,古英語の語形成としては,否定の副詞 ne (not) と副詞 ā (ever, always, aye) の複合語であり,意味と機能においては never とほぼ同じである.形態的には形容詞の no と合流し,さらに機能的に none も巻き込んで三人四脚で発展してきた.

この流れのなかで,副詞としての none も後期古英語から発展し,主として比較級と構造をなす nanmore, non lengere, none the less や,He went to college but is none the better for it.(彼は大学へ行ったが,何の役にも立たなかった)などの用法が現われてきた.

(後記 2022/10/02(Sun):この話題は 2021/06/18 に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#17. 形容詞と副詞の no は別語源!」として取り上げました.以下よりどうぞ.)

2014-06-20 Fri

■ #1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1) [suffix][loan_word][french][register][anglo-norman][law_french][etymology][-ate][agentive_suffix][french_influence_on_grammar]

emplóyer (雇い主)に対して employée (雇われている人)というペアはよく知られている.appóinter/appointée, exáminer/examinée, páyer/payée, tráiner/trainée などのペアも同様で,それぞれの組で -er をもつ前者が能動的に動作主を,-ee をもつ後者が受動的に被動作主を表わす.

しかし,absentee (欠席者), escapee (脱走者), patentee (特許権所有者), refugee (避難民), standee (立見客)など,意味的に受け身とは解釈できない例も存在する.実際,standee と stander は同義ではないとしても,少なくとも類義ではある.-ee という接頭辞の働きはどのようなものだろうか.

-er は本来的な接尾辞(古英語 -ere)だが,-ee はフランス語から借用した接尾辞である.フランス語 -é(e) は動詞の過去分詞接尾辞であり,他動詞に接続すれば受け身の意味となった.これ自体はラテン語の第1活用の動詞の過去分詞接辞 -ātus に遡るので,communicatee, dedicatee, educatee, legatee, relocatee などでは同根の2つの接尾辞が付加されていることになる(-ate 接尾辞については,「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) や「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) を参照).

接尾辞 -ee の基本的な機能は,動詞語幹から人や有生物を表わす被動作主名詞を作ることである.他の特徴としては,接尾辞 -ee /ˈiː/ に強勢が落ちること,意志性の欠如という意味上の制約があること,法律用語として用いられる傾向が強いこと,などが挙げられる.法律という使用域 (register) についていえば,Anglo-Norman の法律用語 apelour/apelé から英語に入った appellor/appellee (上訴人/被上訴人)などのペアが嚆矢となり,後期中英語以降,基体の語源にかかわらず -or (or -er) と -ee による法律用語ペアが続々と生まれた.

被動作主とひとくくりにいっても,統語的には基体の動詞の直接目的語,間接目的語,前置詞目的語に相当するもの,さらに主語に相当するものや,動詞とは直接に関連しないものを含めて,様々な種類がある (Isozaki 5--6).examinee は "someone who one examines" で直接目的語に相当,payee は "someone to whom one pays something" で間接目的語に相当,laughee は "someone who one laughs at" で前置詞目的語に相当, standee と attendee は "someone who stands" と "someone who attends something" で主語に相当する.その他,変則的な種類として,amputee は "someone whose limb was amputated" と複雑な統語関係を示し,patentee, redundantee, biographee は名詞や形容詞を基体としてもつ.

この接尾辞について後期近代英語から現代英語へかけての通時的推移をみると,ロマンス系語幹ではなく本来語幹に接続する傾向が生じてきていること,standee のような動作主(主語)タイプが増えてきていることが指摘される.この潮流については,明日の記事で.

・ Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

2014-04-20 Sun

■ #1819. AHD Word History Note Search [etymology][dictionary][cgi][web_service]

「#1809. American Heritage Dictionary の Notes」 ([2014-04-10-1]) で,The Free Dictionary 上でアクセスできる Notes へのリンク集を作った(Notes 集そのものは,1.6MBあるこちらのページへ).今回は,そのなかから Word Histories に関する Notes を集めたものをデータベース化し,「#952. Etymology Search」 ([2011-12-05-1]) の要領で,検索ツール "AHD Word History Note Search" を作ってみた.

語源記事が登録されている見出し語を検索するだけであれば,上のリンク集で単語を検索すればよく,このツールの有用性はあまりない.このツールの特徴は,Notes の中身を正規表現で検索できる仕様(デフォルト)にある.例えば,日本に何らかの言及のある英単語の語源コラムを得たいのであれば,下の検索ボックスに Japan と入れればよいし,アイルランド関係であれば (Irish|Ireland) などだ.ほかには,search range を "Search for entry words" に入れ替えて,^[A-Z] と検索ボックスに入れると,固有名詞の語源コラムを集められる,等々.

2014-04-10 Thu

■ #1809. American Heritage Dictionary の Notes [dictionary][etymology][link][synonym][thesaurus]

「#485. 語源を知るためのオンライン辞書」 ([2010-08-25-1]) で触れたが,American Heritage Dictionary of the English Language, 4th ed. (AHD) とその他の辞書に基づいた The Free Dictionary というオンライン辞書がある.AHD は,アメリカの辞書らしく百科事典的な情報や視覚資料が豊富で,私もよく使うお気に入りの辞書だ.紙版は大型だが,読む辞書としてお薦めである.(なお,The Free Dictionary Encyclopedia の Article of the Day というフィードもお気に入り.)

特に注目したいのが,Notes と呼ばれるコラム的な記事が充実していることだ.Usage Notes, Synonym Notes, Word Histories, Our Living Language, Regional Notes といった5種類の Notes が,延べ1,700以上,辞書中にちりばめられている.以下では,取りこぼれもあるとは思われるが,その大多数へのリンクを拾い出した.長いリストなので,ジャンプのための目次を挙げておく.

・ Usage Notes 一覧

・ Synonym Notes 一覧

・ Word Histories 一覧

・ Our Living Language 一覧

・ Regional Notes 一覧

ほかにも,リンク先の Notes 部分のみを抜き出した Notes 集そのものもブラウザ上で閲覧できるように作ってみたが,1.6MBと重めなので,必要に応じてどうぞ.

[ Usage Notes ]

!Kung, -ee, -ess, -wise, .gov, a, A.M., aberrant, able, about, absolute, absolutely, accessory, acquiesce, act, acumen, ad hominem, admission, adopt, advance, advise, affect, affinity, agenda, aggravate, ain't, alibi, all, all right, alleged, allude, alongside, also, alternative, although, altogether, alumnus, Amerasian, Amerindian, and, and/or, Anglo, anticipate, antidote, anxious, any, anyone, apparent, archetype, as, as far as, Asian, Asiatic, assure, author, awhile, backward, bad, bait, baleful, banal, barbarism, barbiturate, be, bear, because, behalf, berdache, besides, best, between, bi-, black, Black English, blatant, boast, both, bring, but, callous, can, cannot, capital, careen, celebrant, celibate, center, certain, challenged, Chicano, child-directed speech, claustrophobic, cohort, collective noun, color, colored, compact disk, compare, complected, complement, complete, comprise, conflicted, contact, contemporary, continuance, contrast, controller, convince, council, couple, craft, credential, credible, crescendo, criterion, critique, culture, czar, dare, data, deaf, debut, deceptively, decimate, definite, demagogue, denote, depend, deprecate, dialogue, different, dilemma, disabled, discomfit, disingenuous, disinterested, disinvent, distinct, dive, domestic partner, double negative, doubt, dour, drunk, due to, each, each other, either, elder, else, empower, enervate, enormity, enthuse, envelope, epicenter, epithet, equal, err, escape, Eskimo, Eurasian, every, everyplace, except, exceptionable, fact, factoid, farther, February, few, finalize, First Nation, firstly, flammable, flaunt, flotsam, follow, foot, foregone, former, formidable, forte, fortuitous, founder, fulsome, fun, gambit, gay, gender, General American, get, glamour, good, gourmet, government, graduate, graffito, grieve, group, grow, handicapped, hang, harass, hardly, harebrained, have, he, headquarter, headquarters, healthy, hegemony, height, help, herb, hero, Hispanic, historic, hoi polloi, holocaust, homosexual, hopefully, host, however, hyphenated, I, identical, identify, if, impact, impeach, important, impracticable, include, Indian, individual, infer, infinite, infrastructure, input, insignia, intense, interface, intrigue, intuit, Inuit, ironic, irregardless, its, Jew, Jewess, kabbalah, Kanaka, kilometer, knot, kudos, lack, lady, late, Latina, lay, leave, legend, liable, lifestyle, light, like, likely, literally, literate, loan, look, majority, man, master, masterful, materialize, mean, medium, men, methodology, mid-, migrate, minimal, mistress, momentarily, month, moot, Ms., mute, mutual, myriad, myself, native, Native American, nauseous, need, neither, Net, none, nonstandard, nonwhite, nor, not, nothing, nuclear, number, oblivious, octoroon, of, off, officiate, often, old, on, one, only, or, oriental, ought, over-, pair, paradigm, parameter, participle, party, pass, people, percent, percentage, perfect, periodic, permit, person, peruse, phenomenon, pill bug, plead, plus, politics, poor, possessed, practicable, practically, precipitate, premiere, preposition, presently, principal, prioritize, process, protagonist, prove, quarter, queer, quick, quote, race, rarely, rather, redundancy, regard, replete, repulse, responsible, restive, sacrilegious, safe sex, said, salutation, same, saving, scarcely, schism, Scottish, seasonal, series, service, set, shall, she, short-lived, should, slow, sneak, so, so-called, someday, sometime, sonorous, soon, split infinitive, Standard English, status, staunch, stomp, stratum, strength, such, suffer, than, that, themed, there, they, this, Three Age system, thusly, tight, till, together, too, tortuous, toward, transpire, try, un-, unaware, unexceptionable, unique, utilize, various, verbal, very, victual, virtual, wake, want, way, we, wean, web, website, well, what, whatever, when, whence, where, which, who, whose, why, wish, with, wreak, Xmas, ye, yet, zoology

[ Synonym Notes ]

ability, abolish, abstinence, abuse, accidental, accompany, acknowledge, active, adapt, admonish, adulterate, advance, adventurous, advice, advise, affair, affect, affectation, afflict, afraid, ageless, agitate, agree, aim, airy, allocate, alone, amateur, ambiguous, ambush, amenity, amiss, amuse, analyze, ancestor, anger, angry, announce, annoy, answer, anxiety, apology, apparent, appear, appendage, applaud, appoint, appreciate, apprehend, appropriate, approve, arbitrary, argue, argument, argumentative, arrange, art, artificial, ask, assent, assistant, attack, attribute, authentic, authorize, average, aware, band, banish, banter, bargain, barrage, base, baseless, batter, bear, beat, beautiful, beg, begin, beginning, behavior, belief, belligerent, bend, beneficial, benefit, benevolent, besiege, bet, bias, binge, bite, bitter, blackball, blackout, blame, blameworthy, blast, blemish, blink, block, bloom, blunder, boast, bodily, boil, book, boor, border, boring, botch, branch, brave, brawl, breach, break, breeze, bright, broach, broad-minded, brood, brush, bulge, bulwark, burden, burdensome, burn, business, busy, cadge, calculate, call, calm, campaign, care, careful, careless, caress, caricature, catch, cause, celebrity, center, certain, certainty, chafe, chance, charge, charm, chief, choice, chronic, circumference, citizen, claim, clean, clear, clever, cliché, clothe, coagulate, cold, collision, comfort, comfortable, comment, commit, common, complete, complex, conceit, condemn, conduct, confidence, confirm, conflict, confuse, consider, contain, contaminate, contemporary, continual, convert, convey, cool, correct, corrupt, count, crisis, criticize, crowd, crude, cruel, crush, cry, cure, curious, dark, daze, dead, decay, deceive, decide, decision, decisive, decrease, decry, defeat, defend, defer, defy, degrade, delicate, delicious, demand, demote, deny, dependent, deplete, depressed, describe, desire, despise, despondent, development, deviation, devote, dexterous, dialect, dictate, dictatorial, differ, difference, difficulty, dip, dirty, disadvantage, disappear, discord, discourage, discover, discuss, disguise, disgust, dishonest, dismay, dismiss, display, disposition, dissuade, distinct, distort, distribute, doctrine, dominant, dry, dull, earn, easy, eat, echo, effect, effective, eject, elaborate, element, elevation, eliminate, embarrass, emphasis, empty, enclose, encourage, endanger, enemy, engagement, enmity, enormous, enrapture, envy, equipment, erase, escape, estimate, estrange, evoke, exaggerate, example, excel, excessive, existence, expect, explain, explicit, expressive, extemporaneous, extricate, fair, faithful, faithless, fantastic, fashion, fashionable, fast, fasten, fat, fatal, favorable, fawn, fear, feat, feeling, female, fertile, fidelity, field, figure, flagrant, flash, flexible, flirt, flock, flourish, flow, follow, foolish, forbid, force, foreign, foretell, forgive, form, forte, found, fragile, fragrance, frank, freedom, frighten, frown, function, furnish, futile, gather, gaudy, gaze, general, gesture, ghastly, giddy, glad, glib, gossip, gracious, grand, graphic, grieve, gruff, guide, habit, hamper, handle, happen, happy, harass, hard, harden, haste, hateful, healthy, heap, heavy, help, heritage, hesitate, hide, hinder, honor, humane, idea, ideal, imagination, imitate, immaterial, impetuous, importance, impression, improper, improve, inactive, incalculable, incisive, incline, include, increase, indicate, indispensable, infinite, inflexible, injustice, innate, inquiry, insanity, instinctive, insubordinate, intelligent, intense, intention, interfere, intimidate, introduce, irrelevant, isolate, item, jealous, jerk, join, joke, judge, justify, keep, kind, knowledge, lack, large, last, latent, lazy, lean, learned, lethargy, letter, level, liberal, lie, lift, likeness, limit, limp, living, logical, loose, loud, love, lure, luxury, makeshift, male, malign, malleable, manipulate, mark, mature, living, logical, mercy, method, meticulous, mind, miscellaneous, mix, mixture, moderate, moment, monopolize, mood, moral, morale, moving, multitude, muscular, mysterious, naive, native, nautical, neat, negligent, new, news, noise, noted, noticeable, nuance, nurture, object, oblige, observe, obstacle, obstinate, occurrence, offend, offensive, offer, old, opinion, opportunity, oppose, opposite, orderly, origin, outline, overthrow, pacify, pain, palliate, pamper, partner, passion, pathetic, patience, pause, pedantic, penitence, pensive, perceptible, perfect, perform, period, periodic, permission, persuade, phase, pity, plain, plan, plausible, please, plentiful, poisonous, polite, poor, possible, posture, practice, praise, predicament, predict, predilection, preliminary, presume, prevailing, prevent, produce, proficient, profuse, promise, proportion, propose, proud, provoke, prudence, pull, punish, pure, push, puzzle, quality, qualm, quibble, range, reach, real, reap, reason, recede, reciprocate, reckless, recover, refer, refrain, refuse, regard, regret, relevant, reliable, relieve, religious, relinquish, rely, remember, reparation, repeat, replace, represent, resort, responsible, restrain, revere, reverse, revive, rich, ridicule, right, rise, rival, room, rough, rude, ruin, rural, sad, sarcastic, satisfy, save, saying, scatter, scold, secret, see, seem, send, sensuous, sentimental, separate, series, serious, severe, shade, shake, shameless, shapeless, sharp, shelter, shorten, shout, show, showy, shrewd, shy, sign, silent, sinister, slant, sleek, slide, sloppy, slow, small, smell, social, solitude, solve, sour, spacious, sparing, speak, speed, spend, spontaneous, stain, standard, state, stay, steal, steep, stem, stench, stiff, still, stoop, stop, strange, streak, strength, subject, substance, sufficient, suggest, summit, superfluous, supervise, support, supposed, sure, surprise, surrender, surround, swerve, swing, tact, tardy, task, taste, teach, tear, teem, temporary, tend, tendency, theoretical, think, think, tight, tire, tireless, tool, touch, treat, trial, trivial, trouble, trust, truth, turn, ugly, uncertainty, unctuous, unfortunate, unruly, unspeakable, urgent, use, usual, vain, valid, vent, versatile, vertical, victory, vigor, vociferous, voluntary, voracious, wander, waste, way, weak, weird, wet, whole, wile, wit, wonder, wordy, work, yield, young, zest

[ Word Histories ]

abacus, abracadabra, accolade, acorn, adder, adolescent, agnostic, alcohol, Allegheny River, alligator, amateur, Amazon, an, anesthesia, appendicitis, arena, arrowroot, artery, artichoke, Aryan, asparagus, assassin, automatic, avocado, baby-sit, badger, ballyhoo, banquet, barnacle, bayonet, beef, belfry, berserk, Betelgeuse, bigot, bless, Bolshevik, book, boomerang, boycott, Brazil, brickbat, broker, buccaneer, buffalo, bumpkin, bury, butterfly, bylaw, Canada, canter, cappuccino, caricature, carouse, casino, caterpillar, caviar, chagrin, chameleon, chaperon, check, Chicago, china, chivalry, chortle, churl, ciao, circus, cleric, cockroach, codex, cologne, comet, comrade, coroner, cot, coupon, coward, crayfish, croissant, crucial, cuckold, cushy, cute, cynic, dandelion, debunk, deer, delta, dervish, desert, diabetes, diatribe, digitalis, dinner, dirge, ditto, do-gooding, Don River, drench, dress, dungeon, dynamite, easel, economy, edit, eleven, empty, encyclopedia, English, ennui, enthusiasm, erudite, ethnic, eunuch, exorcise, fascism, fear, fee, fellow, fey, fiction, film, fire, fizzle, flunky, fool, fornication, fraction, freeze, friend, fuck, funky, garage, gauntlet, geezer, gerrymander, giddy, glitch, goatee, goodbye, gorilla, Gothic, grass widow, Greenland, gremlin, gringo, guillotine, hall, hamburger, harlot, hassle, haywire, hectic, helicopter, hell, helpmate, hex, high muckamuck, hobnob, holocaust, hooker, Hoosier, hubbub, husband, iconoclast, ilk, impeach, industry, inkling, interloper, internecine, island, item, janitor, Japan, jaunty, junk, kangaroo, ketchup, kidnap, kiosk, kith and kin, laconic, landscape, larva, lava, lemon, leprechaun, lieutenant, limbo, lingo, lion, loaf, lobster, long-lived, lucre, macabre, maharajah, malaprop, mannequin, mantis, marshal, mascot, mattress, mealy-mouthed, Melba toast, menu, mesmerism, metal, midwife, milquetoast, Minnesota, misericord, Mississippi, modern, mortgage, mosquito, Muse, mutt, namby-pamby, nap, naughty, neighbor, nerd, nest, New Jersey, noise, nonchalant, numb, OK, ombudsman, one, opossum, orange, orgy, oscillate, otorhinolaryngology, Ouse River, outlaw, oyez, Pakistan, pal, pant, paradise, pariah, pay, peeping Tom, penthouse, period, petard, Philistine, pickle, pilot, plane, Platonic, plumber, Plymouth, poison, pollster, Pomerania, posh, posthumous, powwow, premise, pretzel, prison, prude, Pueblo, Punjab, Quaalude, quark, queen, queue, quiz, raid, rajah, rankle, rapt, read, reindeer, resent, rhinestone, Riot Act, robot, role, rose, roster, rune, sack, salad, sanction, sanguine, Sanskrit, sarcophagus, scan, scarce, scold, scuba, séance, seersucker, senile, serendipity, shadow, shambles, sherbet, short shrift, shyster, Singapore, slave, sleuth, slivovitz, soldier, soothsayer, Sophocles, south, speak, speed, spill, spoof, spree, stampede, stove, sunbeam, superman, surly, syphilis, taboo, tangerine, tattoo, tea, telephone, temple, testis, testy, Thames, theater, they, third, ticket, tin, tithe, toady, Tokyo, tomato, tooth, trek, trivial, true, tulip, tweed, tycoon, typhoon, umpire, underling, uranium, valentine, vegetable, vixen, vogue, vulgar, Wales, wallflower, war, water, Wednesday, went, werewolf, whiskey, whore, wigwam, window, winsome, worry, write, xylophone, Yankee, Zeus, zipper, zloty

[ Our Living Language ]

a-, agreement, all, as far as, ax, bad, basket case, be, breathe, call, cent, chill, comparative, cool, dig, downsize, dude, dumb, foot, geek, go, gung ho, hisself, historical present, hornswoggle, I'm, igg, it, izzard, knockout, like, me, might, mine, Ocracoke Island, of, plural, rap, redundancy, rent, right, schlock, sleigh, Smith Island, strike, trashed, were, za, zero copula

[ Regional Notes ]

absquatulate, agin, andiron, anymore, as, bare-naked, beignet, birth, bodacious, boughten, cayuse, chaw, chesterfield, chirren, clever, critter, damned, dogie, dope, dornick, dragonfly, drudge, everwhere, fair, faubourg, favor, feist, ferninst, fix, frosting, frying pan, gallery, goober, greasy, gum band, gunnysack, gutter, hey, highfalutin, holler, hosey, intervale, johnnycake, juke, kindling, krewe, krumkake, lagniappe, light bread, lightning bug, loblolly, luminaria, milk shake, mill, mozo, mud dauber, muffuletta, need, neutral ground, Old Scratch, old-field colt, olla, parking, pocosin, poke, pone, possum, powerful, preacher, purty, quoit, ramada, redd, reeling, run, scoot, shivaree, slatch, smart, so, spa, stateside, stob, stoop, submarine, summercater, tarnation, ted, teeter-totter, thataway, tit, tonic, tule, tumbleset, ugly, ukulele, vaquero, vum, wake, wanigan, whiffletree, woodchuck, yonder, you-all, you-uns

2014-03-25 Tue

■ #1793. -<ce> の 過剰修正 [spelling][french][etymology][hypercorrection][spelling_pronunciation_gap]

「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) の記事で,once, twice の -<ce> は語源的には属格語尾の -s を表わすが,フランス語の綴字習慣を容れて置き換えたものであると述べた.他に hence, thence も同様だし,語源的に複数語尾の -s を表わした pence のような例もある.また,ice, mice などの本来語の語根の一部を表わす /s/ ですら,垢抜けた見栄えのするフランス語的な -<ce> で綴られるようになった.何としても /s/ を <ce> で表わしたいという思いの強さが伝わってくるような例の数々である.

だが,Horobin (88) が指摘しているように,この -<ce> は妙な分布を示している.上記の通り現代英語で複数形 mice は -<ce> を示すが,単数形 mouse では本来語的な -<se> の綴字が保持されている.louse -- lice も同様だ.単複のあいだにこの綴字習慣が共有されていないというのが気になるところである.とりわけ -<ice> という綴字連鎖が好まれるということのようだ.

それでは,-<ice> をもつ語を洗いざらい調べてみよう.OALD8 より該当する語(複合語は除く)を拾い出すと62語が得られた.上記の ice, lice, mice を除きほとんどがフランス語起源だが,このうち語源形において問題の子音が <s> で綴られていたものは以下の22語である.

advice, apprentice, choice, coppice, cowardice, device, dice, juice, lattice, liquorice, poultice, price, pumice, rejoice, rice, service, sluice, splice, suffice, surplice, vice, voice

例えば,advice はフランス語 avis に対応するので,英語側で -<is> → -<ice> が生じたことになる(advice については,「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1]) を参照).同様に,rice は古フランス語の ris (現代フランス語では riz)に対応したので,やはり英語側で -<is> → -<ice> と刷新した.現代フランス語の標準的な綴字と異なるものもあり,フランス語側での綴字変化も考慮に入れる必要はあるが,それでも英語として,いかにもフランス的な外見を示す -<ice> で定着してきたことが興味深い.

この英語側の行動は,一種の過剰修正 (hypercorrection) と呼んでいいだろう.当然ながらこの過剰修正は一貫して起こったわけではないため,英語の綴字体系にもう1つの混乱がもたらされることとなった.ただし,-<ce> は /z/ ではなく /s/ を一意に表わすことができるという点で,両音を表わしうる -<se> よりも機能的とは言える.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-03-23 Sun

■ #1791. 語源学は技芸が科学か (2) [etymology][bibliography][lexicography]

標題については,「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1]) や「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1]) で論じてきた話題だが,言語科学における語源学の位置づけというのは実に特異で,私の頭の中でも整理できていない.通時的な音韻論,形態論,意味論,語彙論でもあり,一方で文献学でもあり,はたまた言語外の社会を参照する必要がある点で社会史や文化史の領域にも属する.ある語の語史をひもとくために様々な知識を総合し,書き上げた作品が,1つの辞書項目ということになる.語源調査は,1つの学問領域を構成するというよりは,マルチタレントを要求する技芸である,という見解が現れるのももっともである.

昨日の記事「#1790. フランスでも16世紀に頂点を迎えた語源かぶれの綴字」 ([2014-03-22-1]) で引用したブリュッケルの『語源学』を読んで,上の印象を新たにした.ブリュッケルも,以前の語源学に関する記事で言及したブランショや Malkiel とともに,語源学の自律性について肯定的に論じようと腐心しているのだが,読めば読むほど科学というよりは技芸に近いという印象が増してくる.ブリュッケル (34--35) は,語源学者のもつべき資質を挙げている.

語源学者の仕事に先行する諸条件は彼の仕事や彼の探求の対象に対する言語学者としての一連の準備または素質のなかにある.つぎの諸点を考慮に入れればよい.文学語にも,また諸方言にも富んだ,できるかぎり広範囲にわたる資料;関係する領域における音声進化についての的確な知識;語の規定と語が包含する言語外の現実との間の諸関係を明らかにすることを可能にするレアリア realia 〔文物風土.ある言語社会の制度,習慣,歴史,動植物などに関する事実,またはそれらの知識を示す.言語を言語外の事実との関連で取り扱う,本来外国語教育の用語で,最初ドイツ語の Realien――実体,事実――から借用された〕についての幅広い経験;社会文化的,社会言語学的部門がなおざりにされてはならないということ;最小限の創意と,時には想像力がなければ,語源学者は自分を認めさせることがむずかしくなるであろうということ.

さらに,p. 44 でこうも述べている.

語の起源や意味作用を把握するために,具体的な事物,品物,仕事の道具,農業生活,田園生活などを理解し,植物相,動物相,風土,地形を考慮することの必要性を強調する人々は多い.FEW の著者である,W・フォン・ヴァルトブルクは事物に関する正確な知識を語源学的研究の絶対的条件であると考える.

これは,博物学者の資質といったほうがよい項目の羅列である.芸人の天分の領域にも近い.

ブリュッケルの『語源学』には特に新しい視点は見られなかったが,4章にはいくつかのフランス語語源辞典の解題が付けられており便利である.以下に書誌を示しておく.

・ Diez, Friedrich Christian. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. Adolph Marcus, 1853.

・ Meyer-Lübke, Wilheml, ed. Romanisches etymologisches Wörterbuch. C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1911. (= REW)

・ Wartburg, Walther von. Französisches etymologisches Wörterbuch. Mohr, 1950. (= FEW)

・ Baldinger, Kurt, Jean-Denis Gendron, Georges Straka, and Martina Fietz-Beck. Dictionnaire étymologique de l'ancien francais. Max Niemeyer: Presses de l'Université Laval, 1971--. (= DEAF)

・ Bloch, Oscar and W. von Wartburg. Dictionnaire étymologique de la langue française. Presses universitaires de France, 1932.

・ Dauzat, Albert, Jean Dubois, and Henri Mitterand. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. 2nd ed. Larousse, 1964. (= DDM)

・ Picoche, Jacqueline. Nouveau dictionnaire étymologique du français. Hachette-Tchou, 1971.

・ Trésor de la langue française. Ed. Centre national de la recherche scientifique. Institut nationale de la langue Française. Nancy Gallimard, 1986. (= TLF)

・ シャルル・ブリュッケル 著,内海 利朗 訳 『語源学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1997年.

2014-03-15 Sat

■ #1783. whole の <w> [spelling][phonetics][etymology][emode][h][hc][hypercorrection][etymological_respelling][ormulum][w]

whole は,古英語 (ġe)hāl (healthy, sound. hale) に遡り,これ自身はゲルマン祖語 *(ȝa)xailaz,さらに印欧祖語 * kailo- (whole, uninjured, of good omen) に遡る.heal, holy とも同根であり,hale, hail とは3重語をなす.したがって,<whole> の <w> は非語源的だが,中英語末期にこの文字が頭に挿入された.

MED hōl(e (adj.(2)) では,異綴字として wholle が挙げられており,以下の用例で15世紀中に <wh>- 形がすでに見られたことがわかる.

a1450 St.Editha (Fst B.3) 3368: When he was take vp of þe vrthe, he was as wholle And as freysshe as he was ony tyme þat day byfore.

15世紀の主として南部のテキストに現れる最初期の <wh>- 形は,whole 語頭子音 /h/ の脱落した発音 (h-dropping) を示唆する diacritical な役割を果たしていたようだ.しかし,これとは別の原理で,16世紀には /h/ の脱落を示すのではない,単に綴字の見栄えのみに関わる <w> の挿入が行われるようになった.この非表音的,非語源的な <w> の挿入は,現代英語の whore (< OE hōre) にも確認される過程である(whore における <w> 挿入は16世紀からで,MED hōr(e (n.(2)) では <wh>- 形は確認されない).16世紀には,ほかにも whom (home), wholy (holy), whoord (hoard), whote (hot)) whood (hood) などが現れ,<o> の前位置での非語源的な <wh>- が,当時ささやかな潮流を形成していたことがわかる.whole と whore のみが現代標準英語まで生きながらえた理由については,Horobin (62) は,それぞれ同音異義語 hole と hoar との区別を書記上明確にするすることができるからではないかと述べている.

Helsinki Corpus でざっと whole の異綴字を検索してみたところ(「穴」の hole などは手作業で除去済み),中英語までは <wh>- は1例も検出されなかったが,初期近代英語になると以下のように一気に浸透したことが分かった.

| <whole> | <hole> | |

|---|---|---|

| E1 (1500--1569) | 71 | 32 |

| E2 (1570--1639) | 68 | 2 |

| E3 (1640--1710) | 84 | 0 |

では,whole のように,非語源的な <w> が初期近代英語に語頭挿入されたのはなぜか.ここには語頭の [hw] から [h] が脱落して [w] となった音韻変化が関わっている.古英語において <hw>- の綴字で表わされた発音は [hw] あるいは [ʍ] だったが,この発音は初期中英語から文字の位置の逆転した <wh>- として表記されるようになる(<wh>- の規則的な使用は,1200年頃の Ormulum より).しかし,同時期には,すでに発音として [h] の音声特徴が失われ,[w] へと変化しつつあった徴候が確認される.例えば,<h> の綴字を欠いた疑問詞に wat, wænne, wilc などが文証される.[hw] と [h] のこの不安定さゆえに,対応する綴字 <wh>- と <h>- も不安定だったのだろう,この発音と綴字の不安定さが,初期近代英語期の正書法への関心と,必ずしも根拠のない衒いに後押しされて,<whole> や <whore> のような非語源的な綴字を生み出したものと考えられる.

なお,whole には,語頭に /w/ をもつ /woːl/, /wʊl/ などの綴字発音が各種方言に聞かれる.EDD Online の WHOLE, adj., sb. v. を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-03-06 Thu

■ #1774. Japan の語源 [etymology]

英単語 Japan の語源を探ってみよう.まずは,OED による語源記述を引用しよう.

Like the other European forms (Dutch, German, Danish, Swedish Japan, French Japon, Spanish Japon, Portuguese Japão, Italian Giappone), apparently < Malay Jăpung, Japang, < Chinese Jih-pŭn (= Japanese Ni-pon), 'sun-rise', 'orient', < jih (Japanese ni) sun + pŭn (Japanese pon, hon) origin. The earliest form in which the Chinese name reached Europe was apparently in Marco Polo's Chipangu, in Pigafetta Cipanghu. The existing forms represent Portuguese apão and Dutch Japan, 'acquired from the traders at Malacca in the Malay forms' (Yule).

すなわち,英語 Japan はマレー語 Japung から借用されたものであり,これ自体は「日の出」を意味する中国語 Jihpûn (jih 日 + pûn 本)からの借用ということである.また,現行の形態はポルトガル語やオランダ語の形態の影響を受けたものとされる.英語での初出は1577年で,以下の文である.

1577 R. Eden & R. Willes (title) The history of travayle in the West and East Indies, and other countreys..as Moscovia, Persia,..China in Cathayo and Giapan.

一方,Japanese は1588年に "R. Parke tr. J. G. de Mendoza Comm. Notable Thinges in tr. J. G. de Mendoza Hist. Kingdome of China 375 There is no nation so abhorred of the Chinos as is the Iapones." として初出しているが,ラテン語的な形態であり,英語に同化した形態とはみなせない.実質的な初例は,「日本人」の語義で1604年,「日本の」で1719年,「日本語」で1808年である.なお,イギリスではなくヨーロッパに初めて「日本」の語を持ち込んだのは Marco Polo (1254--1324) なので,14世紀のことと考えられる.

日本の国名を表わす語として,英語には Japan のほかに Nippon という語もある.こちらは1670年に初出し,後には Japan の口語的な変異形として,とりわけ国家的意識を強く伴う場合の変異形として用いられるようになった.こちらの語源は日本語としての「にっぽん」の語源と同一となるが,OED によると,

< Japanese Nippon (more formal variant of usual Nihon), short for Nippon-koku, lit. 'land of the origin of the sun' (in official Japanese use by the early 7th cent., after Hi-no-moto, lit. 'sun's origin'; 1603 as Nippon, Nifon in Vocabulario da Lingoa de Iapam) < nip-, combining form (before p-) of nichi sun + -pon, combining form of hon origin + -koku country; all elements < Middle Chinese. Compare French nippon, nippon(n)e, adjective (1888).

派生語としては Nipponese という語もあり,「日本の」の語義での初出は1859年,「日本人」では1860年,「日本語」では1916年である.

なお,上記の OED の説明で,日本語において「にっぽん」は「にほん」より形式張った変異形だとされているのが目を引く.この記述は,日本語として,確かに少なからぬ日本語母語話者の感覚を言い表わしているように思われるが,「にほん」か「にっぽん」かという問題は方々で議論されている興味深い問題である.

2014-02-27 Thu

■ #1767. 固有名詞→普通名詞→人称代名詞の一部と変化してきた guy [etymology][history][personal_pronoun][semantic_change]

先日の記事「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1]) で触れたが,イギリスでは11月5日は Bonfire Night あるいは Guy Fawkes Night と呼ばれ,花火や爆竹を打ち鳴らすお祭りが催される.

James I の統治下の1605年同日,プロテスタントによる迫害に不満を抱くカトリックの分子が,議会の爆破と James I 暗殺をもくろんだ.世に言う火薬陰謀事件 (Gunpowder Plot) である.主導者 Robert Catesby が募った工作員 (gunpowder plotters) のなかで,議会爆破の実行係として選ばれたのが,有能な闘志 Guy Fawkes だった.11月4日の夜から5日の未明にかけて,Guy Fawkes は1トンほどの爆薬とともに議会の地下室に潜み,実行のときを待っていた.しかし,その陰謀は未然に発覚するに至った.5日には,James I が,ある種の神託を受けたかのように,未遂事件の後始末としてロンドン市民に焚き火を燃やすよう,お触れを出した.なお,gunpowder plotters はすぐに捕えられ,翌年の1月末までに Guy Fawkes を含め,みな処刑されることとなった.

事件以降,この日に焚き火の祭りを催す風習が定着していった.17世紀半ばには,花火を打ち上げたり,Guy Fawkes をかたどった人形を燃やす風習も確認される.本来の趣旨としては,あのテロ未遂の日を忘れるなということなのだが,趣旨が歴史のなかでおぼろげとなり,現在の風習に至った.Oxford Dictionary of National Biography の "Gunpowder plotters" の項によれば,次のように評されている. * * * *

. . . the memory of the Gunpowder Plot, or rather the frustration of the plot, has offered a half-understood excuse for grand, organized spectacle on autumnal nights. Even today, though, the underlying message of deliverance and the excitement of fireworks and bonfires sit alongside the tantalizing what-ifs, and a sneaking respect for Guy Fawkes and his now largely forgotten coconspirators.

さて,Guy という人名はフランス語由来 (cf. Guy de Maupassant) だが,イタリア語 Guido などとも同根で,究極的にはゲルマン系のようだ.語源的には guide や guy (ロープ)とも関連する.この固有名詞は,19世紀に,「Guy Fawkes をかたどった人形」の意で用いられるようになり,さらにこの人形は奇妙な衣装を着せられることが多かったために,「奇妙な衣装をまとった人」ほどの意が発展した.さらに,より一般化して「人,やつ」ほどの意味が生じ,19世紀末にはとりわけアメリカで広く使われるようになった.固有名詞から普通名詞へと意味・用法が一般化した例の1つである.この意味変化を Barnhart の語源辞書の記述により,再度,追っておこう.

guy2 n. Informal. man, fellow. 1847, from earlier guy a grotesquely or poorly dressed person (1836); originally, a grotesquely dressed effigy of Guy Fawkes (1806; Fawkes, 1570--1606, was leader of the Gunpowder Plot to blow up the British king and Parliament in 1605). The meaning of man or fellow originated in Great Britain but became popular in the United States in the late 1800's; it was first recorded in American English in George Ade's Artie (1896).

口語的な "fellow" ほどの意味で用いられる guy は,20世紀には you guys の形で広く用いられるようになってきた.you guys という表現は,「#529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞」 ([2010-10-08-1]) やその他の記事 (you guys) で取り上げてきたように,すでに口語的な2人称複数代名詞と呼んで差し支えないほどに一般化している.ここでの guy は,人称代名詞の形態の一部として機能しているにすぎない.

あの歴史的事件から400年余が経った.Guy Fawkes の名前は,意味変化の気まぐれにより,現代英語の根幹にその痕跡を残している.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

2014-02-25 Tue

■ #1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典 [etymology][dictionary][lexicology][hebrew]

日本にもたびたび訪れている英語史界の重鎮,ポーランドの Fisiak (8) に,日本の英語語源学が充実している旨,言及がある.

One important area of research in Japan is English etymology. At least two important recent dictionaries should be mentioned: Osamu Fukushima An etymological dictionary of English derivatives, 1992 (in English), and Yoshio Terasawa.(sic) The Kenkyusha dictionary of English etymology, 1997 (in Japanese), I received both of them in 1997. Fushima's (sic) dictionary is unique in its handling solely derivatives. Terasawa's opus magnum is in Japanese but with some explanations it can be used by people who do not read Japanese. . . . The dictionary is a magnificent piece of work. It is the largest etymological dictionary of English. Its scope is unusually wide. In the notes sent to me Professor Terasawa wrote that the dictionary "includes approximately 50.000 words, the majority of which are common words found in general use, new coinages, slang, and such technical terms as seen in science and technology, such components of a word as prefixes, suffixes, linking forms, as well as major place names and common personal names" (private correspondence). It is comprehensive and up-to-date, well-researched and contains a fairly large number of entries thoroughly revised in comparison with earlier etymological dictionaries. Onions' Oxford dictionary of English etymology, 1966 contains 38.000 words with the derivatives and as could be expected many of the etymologies require revisions. From a linguistic point of view Terasawa's dictionary compares favorably with Klein's comprehensive etymological dictionary of the English language, 1966--67.

寺澤,福島による語源辞典を愛用する者として,おおいに歓迎すべき評である.Fisiak は,『英語語源辞典』を Klein の辞典に比較すべき労作であるとしているが,ここで引き合いに出されている Klein の英語語源辞典とはどのようなものか,確認しておこう.Klein については,寺澤自身が『辞書・世界英語・方言』 (80) で次のように評している.

本辞典は,'history of words' と同時に 'history in words' を明らかにすることを目標としている.その副題も "Dealing with the origin of words and their sense development thus illustrating the history of civilization and culture" とあり,巻頭のモットーにも "To know the origin of words is to know the cultural history of mankind" と揚言されている.言い換えれば,単語を,言語の一要素であると同時にそれを用いる人間の一要素,自然・人文・科学の諸分野の発達を写し出す鏡の役目をもつものと捉える.これが本辞書の第一の特色である.第二は,印欧語根に遡る場合,従来の英語辞典であまり取り上げられなかったトカラ語 (Tocharian) の同族語を記載する,第三は750に及ぶセム語 (Semitic) 起源の語について,印欧語に準ずる記述を行なう.第四は人名のほか,神話・伝説上の固有名詞(例:Danaüs.ただし,その語源解には問題あり)を豊富に採録.第五は科学・技術の専門語を重視する,などである

Klein は1日11時間,18年の年月をかけてこの辞典を編んだというから,まさに労作中の労作である.Klein については,荒 (100) も次のように評している.「E. クラインは,初めチェッコスロヴァキアでラビ(ユダヤ教の教師)をしていたが,ナチの強制収容所に捕えられ,その間,父,妻,一人息子,三人姉妹の二人を失った.戦後,カナダに移り,イギリス語の語原辞典の編集を思い立ち,文明と文化に重点をおき,これまで無視されていたセミティック系の諸言語との関係を究明した点では,画期的なもの」である.

この労作と比肩するものとして日本の英語語源辞典が紹介されているということは,素直に賞賛と受け取ってよいだろう.ただし,Klein の辞典の利用には注意が必要である.英語史内での語史記述が不十分であること,編者の経歴からセム語(特にヘブライ語)の記述は期待されそうだが必ずしも正確ではないことなどは,気にとめておく必要がある.

関連して,「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1]) も参照.

・ Fisiak, Jacek. "Discovering English Historical Linguistics in Japan." Phrases of the History of English: Selection Papers Read at SHELL 2012. Ed. Michio Hosaka, Michiko Ogura, Hironori Suzuki, and Akinobu Tani. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

・ 荒 正人 『ヴァイキング 世界史を変えた海の戦士』 中央公論新社〈中公新書〉,1968年.

2014-02-14 Fri

■ #1754. queue [bre][ame_bre][etymology][semantic_change][french][loan_word]

イギリス人の習性として,何事にも列を作るということがしばしば言われる.例えば,NTC's Dictionary of Changes in Meanings によると,George Mikes は How to Be an Alien (1946) のなかで,"Queueing is the national pastime of an otherwise dispassionate race. The English are rather shy about it, and deny that they adore it" と評している.

イギリス人のこの習性を反映し,いかにもイギリス英語的と言うべき語が上にも出た「行列(を作る)」を意味する queue である.アメリカ英語ではこの意味では line を用いるのが普通である.先日,オーストラリアに出かけていたが,そこでは予想通りイギリス的な queue が用いられている.queue がイギリス英語的であることを具体的に確認すべく,「#1730. AmE-BrE 2006 Frequency Comparer」 ([2014-01-21-1]) や「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1]) に,^queu(e[sd]?|ing)$ と入れて検索してみると,統計的に検定するまでもなく,明らかに分布はイギリス英語への偏りを示す.AmE-BrE 2006 Frequency Comparer による検索結果を以下に掲げておこう.

| ID | WORD | FREQ | TEXTS | RANK | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | ||

| 1 | queue | 2 | 19 | 2 | 12 | 26348 | 5149 |

| 2 | queued | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39987 |

| 3 | queues | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8971 |

| 4 | queuing | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8972 |

一見するところ,イギリス英語的な queue のほうが古くて由緒正しい「行列」であり,line はアメリカ英語での散文的な革新ではないかと疑われるかもしれない.しかし,事実は逆である.line は古英語より「ひも」の意味で文証される古い語で,ゲルマン祖語 *līnjōn に遡る.一方,これと同根のラテン語 līnea から発展した古フランス語 ligne が中英語に入り,両者が line として合流した.line の「列」の意味は a1500 に発生しており,当然ながら近代英語期のイギリスでは普通に用いられていた.この使用が,そのままアメリカ英語に持ち越されたことになる.

ところが,その後,イギリス側で革新が生じた.1837年の Carlyle, French Revolution を初例として,queue なる語が「列」の語義を line から奪い取っていったのである.この queue は中英語末期に「一列の踊り子たち」ほどの意味で初出しており,古フランス語 co(u)e からの借用語である.これ自体はラテン語 cauda (tail) に遡る.したがって,英語でも当初の意味は「獣の尾」であり,caudal (尾の), cue (突き棒;弁髪)も同根である.英語では,18世紀に「弁髪」の語義がはやった後,19世紀にフランス語を再び参照して「列」の語義を獲得した.だが,Carlyle を含めた英語の初期の用例ではフランス(語)的な文脈で現れることが多く,英語の語彙に同化するにはしばらく時間がかかったようである.この経緯を考えると,19世紀当時,列を作るのはむしろフランスの特徴だったということになりそうだ.

「イギリス人=列を愛する人」というステレオタイプを体現する語としての queue の定着は,案外と新しいものだったことになる.今では,Are you in the queue?, How long were you in the queue? などは,イギリス生活において必須の日常表現といっていいだろう.

イギリス英語とアメリカ英語の保守と革新という問題については,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]),「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]),「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]),「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) ほか colonial_lag の各記事を参照.また,関連して「#880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語」 ([2011-09-24-1]) も参照.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow