2018-06-21 Thu

■ #3342. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」のお知らせ [notice][etymology][lexicology][hel_education][asacul][link]

7月21日(土)の13:30?16:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて単発の講座「歴史から学ぶ英単語の語源」を開講します.内容紹介を以下に再掲します.

英語でも日本語でも,単語の語源という話題は多くの人を惹きつけます.一つひとつの単語に独自の起源があり,一言では語り尽くせぬ歴史があり,現在まで生き続けてきたからです.また,英語についていえば,語源により英単語の語彙を増やすという学習法もあり,その種の書籍は多く出版されています.

本講座では,これまで以上に英単語の語源を楽しむために是非とも必要となる英語史に関する知識と方法を示し,これからのみなさんの英語学習・生活に新たな視点を導入します.具体的には,(1) 英語の歴史をたどりながら英語語彙の発展を概説し (単語例:cheese, school, take, people, drama, shampoo),(2) 単語における発音・綴字・意味の変化の一般的なパターンについて述べ(単語例:make, knight, nice, lady),(3) 語源辞典や英語辞典の語源欄を読み解く方法を示します(単語例:one, oat, father, they).これにより,語源を利用した英単語力の増強が可能となるばかりではなく,既知の英単語の新たな側面に気づき,英単語を楽しみながら味わうことができるようになると確信します.

英単語の語源と一口にいっても相当に広い範囲を含むのですが,本講座では,英語の語彙史や音韻・意味変化のパターンを扱う理論編と,英語語源辞書を読み解いてボキャビルに役立てる実践編とをバランスよく配して,英単語の魅力を引き出す予定です."chaque mot a son histoire" (= "every word has its own history") の神髄を味わってください (cf. 「#1273. Ausnahmslose Lautgesetze と chaque mot a son histoire」 ([2012-10-21-1])) .

本ブログでも本講座と関連する記事を多数書いてきましたが,とりわけ以下のものを参考までに挙げておきます.

・ 「#361. 英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)」 ([2010-04-23-1])

・ 「#485. 語源を知るためのオンライン辞書」 ([2010-08-25-1])

・ 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])

・ 「#1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典」 ([2014-02-25-1])

・ 「#2615. 英語語彙の世界性」 ([2016-06-24-1])

・ 「#2966. 英語語彙の世界性 (2)」 ([2017-06-10-1])

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

2018-06-15 Fri

■ #3336. 日本語の諺に用いられている語種 [japanese][proverb][lexicology][etymology][genre][hel_education]

木下 (84--87) が,日本語の諺に用いられている語彙を「漢語」「和語」「混種語/外来語」に区分して提示している.

| 漢語 | 和語 | 混種語/外来語 | |

|---|---|---|---|

| ほにゅう類 | しし,象,てん,ひょう,駄馬(荷物運びの馬) | あしか,いたち,犬,うさぎ,牛,馬,おおかみ,きつね,くま,こうもり,さる,鹿,たぬき,虎,猫,ねずみ,羊,豚,むじな,め牛 | |

| 鳥類 | くじゃく | あひる,う,うぐいす,おうむ,かささぎ,かも,からす,きじ,さぎ,みみずく,すずめ,たか,ちどり,つぐみ,つばめ,つる,とび,はと,ひばり,ほととぎす,めじろ,山鳥,よたか,わし | |

| は虫類・両生類 | 亀,かえる,とかげ,へび,まむし,わに | ||

| 魚介類 | あんこう | あさり,あわび,いか,いわし,魚,うなぎ,えび,かき,かつお,かに,かます,かれい,くじら,くらげ,こい,さば,さめ,さんま,しじみ,たこ,たにし,どじょう,なまこ,なまず,はぜ,はまぐり,はも,ひらめ,ふぐ,ふな,まぐろ,ます,めだか,やつめうなぎ | |

| 虫類 | あぶ,あり,いもむし,うじ,か,くも,けら,しらみ,せみ,かたつむり,なめくじ,のみ,はえ,はち,ほたる,みのむし,むかで | ||

| 想像上の動物 | きりん,りゅう | おに,かっぱ,ぬえ | |

| 植物 | 甘草,しょうぶ,じんちょうげ,せんだん,ぼたん,れんげ草 | おさがお,あざみ,あし,あやめ,いばら,えのき,かし,かや,けやき,こけ,桜,ささ,杉,すすき,竹,たで,とち,どんぐり,野菊,またたび,松,柳,やまもも,よもぎ | |

| 道具類 | 絵馬,看板,金銭,剣,こたつ,さいころ,財布,磁石,尺八,三味線,手裏剣,定規,膳,線香,ぞうきん,太鼓,茶碗,ちょうちん,鉄砲,のれん,鉢,判,びょうぶ,仏壇,ふとん,棒,やかん,ようじらっぱ,わん | いかり,糸,うす,大鍋,おけ,鏡,かぎ,かご,刀,かなづち,金,鐘,釜,鎌,かまど,紙,かみそり,かんな,きね,きり,くい,釘,鍬,琴,こま,さお,さかずき,皿,ざる,しめなわ,鋤,鈴,墨,すりこぎ,薪,手綱,棚,たらい,たる,杖,つぼ,てこ,と石,つづら,なた,なわ,のみ,はさみ,箸,はしご,針,火打ち石,ひも,袋,筆,舟,船,へら,帆,枕,升,まないた,耳かき,むち,眼鏡,矢,やすり | 重箱,すり鉢,そろばん,拍子木,弁当箱 |

| 料理 | せんべい,たくあん,まんじゅう | あずき飯,いも汁,かば焼,かゆ,刺身,塩から,たら汁,つけ物,どじょう汁,なます,煮しめ,冷酒,冷飯,ぼたもち,飯,もち | 甘茶,金つば,団子,茶漬け,鉄砲汁,豆腐汁 |

| 食品・食材 | 牛乳,こしょう,こんにゃく,こんぶ,さとう,さんしょう,しょうゆ,茶,豆腐,納豆,肉,みそ | 油あげ,かつおぶし,米,酒,塩,酢,たまご | 焼豆腐 |

| 野菜・作物 | ごぼう,ごま,すいか,大根,にんじん,ひょうたん,びわ,ゆず | 麻,小豆,いね,いも,うど,梅,瓜,柿,菊,栗,しめじ,そば,だいだい,たけのこ,長いも,なし,なす,ねぎ,はす,へちま,まつたけ,麦,桃,山いも,わらび | かぼちゃ |

| 衣服 | 烏帽子,下駄,ずきん,雪駄,ぞうり,はんてん | 帯,笠,かたびら,かみしも,かさ,小袖,衣,たすき,足袋,羽織,日がさ,振袖,みの,むつき(おむつ),わらじ | 越中ふんどし,白むく,高下駄,まち巻き,かぶと,じゅばん |

これは「諺というテキストタイプにおける語種(名詞)の分布」を表わす区分表であり,実際に何の役に立つのかは分からないものの,眺めていてなんだかおもしろい.なんらかの方法で語彙研究に貢献しそうな予感がする.これを英語の諺でもやってみたら,それなりにおもしろくなるかもしれない.

この区分表を掲げた後で,木下 (88) が次のようにコメントしている.

道具,衣服などは,洋風化,機械化が進んだ現在では,ほとんど見られなくなってしまったものが多くあります.生活が便利になった半面,日本の伝統的な生活の道具がしだいに私たちのまわりから姿を消しています.そして,おもしろいことに,新しく作られた便利な道具は,まだ,歴史が浅いせいか,ことわざのなかには見つかりません.将来,テレビやラジオ,せんたく機,そうじ機などといったことばを使ったことわざができるかもしれませんね.

動物にしても,植物にしても,虫にしても,たくさんの名前を,ことわざの中に見ることができます.この中の何種類かは,もうわたしたちのまわりでは見ることができません.自然破壊が進んで,森や野原や沼がなくなり,川も海も姿を変えつつあります.私たちの生活を便利にし,より高度な文明を作り上げるためには,いたしかたない側面もあるのですが,これらのことわざを聞くたびに,さびしい気持ちになりますね.

各言語の諺というのは,いろんな方面からディスカッションの題材となりそうだ.

・ 木下 哲生 『ことわざにうそはない?』 アリス館,1997年.

2018-05-17 Thu

■ #3307. 文法用語としての participle 「分詞」 [terminology][grammar][etymology][sobokunagimon][loan_translation][participle]

現在分詞 (present participle) と過去分詞 (past participle) は,英語の動詞が取り得る形態のうちの2種類に与えられた名前である.しかし,「分詞」 participle というネーミングは何なのだろうか.何が「分」かれているというのか,何の part だというのか.今回は,この文法用語の問題に迫ってみたい.

この語は直接にはフランス語からの借用語であり,英語では a1398 の Trevisa において,ラテン語 participii (主格単数形は participium)に対応するフランス語化した語形 participles として初出している.最初から文法用語として用いられている.

では,ラテン語の participium とはどのような語源・語形成なのか.この単語は pars "part" + capere "to take" という2つの語根から構成されており,「分け前を取る」が原義である.動詞 participate は同根であり,「参加する」の意味は,「分け前を取る」=「分け合う」=「その集団に加わっている」という発想からの発展だろう.partake や take part も,participate のなぞりである.さらにいえば,ラテン語 participium 自体も,同義のギリシア語 metokhḗ からのなぞりだったのである.

さて,問題の文法用語において「分け前を取る」「分け合う」「参加する」とは何のことを指すのかといえば,動詞と形容詞の機能を「分け合う」ということらしい.1つの単語でありながら,片足を動詞に,片足を形容詞に突っ込んでいることを participle 「分詞」と表現したわけだ.なお,現在では廃義だが,participle には「二つ以上の異なった性質を合わせもつ人[動物,もの]」という語義もあった.2つの品詞に同時に参加し,2つの性質を合わせもつ語,それが「分詞」だったのである.

なお,上記の説明は,古英語でラテン文法書を著わした Ælfric にすでに現われている.OED の participle, n. and adj. に載せられている引用を再掲しよう.なお,ラテン語の場合には名詞と形容詞は同類なので,Ælfric の解説では,合わせもつものは動詞と名詞となっていることに注意.

OE Ælfric Gram. (St. John's Oxf.) 9 [sic]PARTICIPIVM ys dæl nimend. He nymð anne dæl of naman and oðerne of worde. Of naman he nymð CASVS, þæt is, declinunge, and of worde he nymð tide and getacnunge. Of him bam he nymð getel and hiw. Amans lufiende cymð of ðam worde amo ic lufige.

他の文法用語の問題については,「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]),「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1]) も参照.

2018-04-15 Sun

■ #3275. 乾杯! wassail [be][etymology][oe][bible][imperative][old_norse]

4月は新歓の季節ということで,この話題.wassail /ˈwɒseɪl, ˈwɑːsl/ という語は,名詞として「(主にクリスマスの)祝いの酒」を,動詞として「酒盛りをする;酒で祝う」を意味する.ここには,今はなき be 動詞の命令形が化石的に埋め込まれている(Crystal 21 を参照).

古英語での乾杯の挨拶は,相手が単数の場合には wes hal "(you (sg.)) be in good health",相手が複数の場合には wesað hale "(you (pl.)) be in good health" と言った.wes や wesað は,現在では使われていない be 動詞の一種 wesan の2人称命令形(それぞれ単数と複数)である(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).hal(e) は,現代英語で「健全な;健康な」を表わす whole や hale の古英語形であり,「万歳」という呼びかけに対応する hail とも同根である(cf. 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])).古英語のウェストサクソン福音書では,Luke 1.28 で天使がマリアに対して Hal wes ðu と挨拶する箇所がある.

中英語では wesan 系列の be 動詞の命令形は消失していったが,くだんの乾杯の表現は wassail として固定化した状態で生き残った.なお,wassail に対する返しの挨拶は,drinkhail である.

古ノルド語にも同種の表現 ves heill があり,英語表現の語源説としてはむしろこの古ノルド語形の影響が大きいとされるが,現在は wassail はいかにも伝統的なイギリス風の乾杯の仕方として知られている.

・ Crystal, David. The Story of Be. Oxford: OUP, 2017.

2018-02-28 Wed

■ #3229. 2月,February,如月 [calendar][etymology][mythology][latin][dissimilation]

末日になってしまったが,月名シリーズの締めくくりとして「2月」をお届けする.

英語 February の究極の語源は不詳だが,ラテン語で「清めの祭り」を指した februa (pl.) に由来するとされる.この祭りの起源はイタリア半島を縦走するアペニン山脈地方の原住民サビニ人にあるとされ,祭りは2月15日に行なわれたという.この februa に接尾辞を付加して februārius (mēnsis) と月名を作り,それが俗ラテン語形 *fabrāriu(m) を経由して,ロマンス諸語へと伝わった.古フランス語では feverier (現代フランス語 février)となり,これが中英語期に fever(y)er, feverel などの形で入ってきた.英語での初例は1200年頃とされる.

fever(y)er には第2子音に b ではなくフランス語形にならった v がみられるが,これは15世紀まで用いられた.なお,feverel の語末の l は異化 (dissimilation) によるものである(cf. laurel, marble, purple; 「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]) も参照) .現在のラテン語的な b をもつ形は,英語では februarie などの綴字で14世紀末から見られ,近代にかけて v を示す綴字を置き換えていった.ただし,ラテン語形そのもの形 februārius は,実は後期古英語に取り込まれていたことを付言しておく.

現代の February の発音については,揺れのあることが知られている.規範的には /ˈfɛbruəri/ と発音されるが, 最初の r が消えた /ˈfɛbjuəri/ もよく聞かれる.LDP3 の Preference Poll によると,若い世代のアメリカ英語では後者の発音がすでに64%に達している.イギリス英語での対応する数値は39%だが,これも決して低くない.高い世代では英米いずれでも相対的に低い値となっており,まさにこの単語における発音変化が着々と進行しているものとみてよいだろう.

古英語本来語では solmōnaþ "mud-month" 「ぬかるみの月」と表現していた.また,日本語で陰暦2月の異称「如月(きさらぎ)」は,寒いので更に上着を着る月とも,草木の更生する「生更ぎ」の月の意ともいう.

さて,これで月名シリーズが完成したので,以下にシリーズの各記事へのリンクを張っておこう.

・ 「#2910. 月名の由来」 ([2017-04-15-1])

・ 「#3187. 1月,January,睦月」 ([2018-01-17-1])

・ 「#3229. 2月,February,如月 ([2018-02-28-1])

・ 「#2890. 3月,March,弥生」 ([2017-03-26-1])

・ 「#2896. 4月,April,卯月」 ([2017-04-01-1])

・ 「#2939. 5月,May,皐月」 ([2017-05-14-1])

・ 「#2983. 6月,June,水無月」 ([2017-06-27-1])

・ 「#3000. 7月,July,文月」 ([2017-07-14-1])

・ 「#3046. 8月,August,葉月」 ([2017-08-29-1])

・ 「#3073. 9月,September,長月」 ([2017-09-25-1])

・ 「#3103. 10月,October,神無月」 ([2017-10-25-1])

・ 「#3167. 11月,November,霜月」 ([2017-12-28-1])

・ 「#3168. 12月,December,師走」 ([2017-12-29-1])

2018-01-17 Wed

■ #3187. 1譛茨シ繰anuary?シ檎擱譛? [calendar][etymology][mythology][latin]

月名シリーズとして,1月 = January = 睦月に関する話題を.英語の January は,ローマの門の守護神 Jānus (ヤヌス)に由来する.ヤヌスには2つの顔があり,1つは前を,1つは後ろを向いていた.時間でいえば行く年と来る年の両方に見通しの利く門番だったことになる.Janus 自体は janua (扉)に由来し,扉の番人を表わす英語の janitor も関連語である.これらは究極的には印欧語根の *ei- (行く)の拡大形 *ya- に遡る.Jānus は Diānus の転じたものともされ,その場合には Diāna とも関係するだろう.

ラテン語形 Jānuārius (mensis) が古英語期に入り,Januarius として用いられた例があるが,通常,古英語期には本来語で se æfterra ġēola (the later Yule) と呼ばれた(12月を表わした se ǣrra ġeōla (the earlier Yule) とも要比較).ほかに wulfmōnaþ (wolf-month) とも称されたが,これは空腹な狼が人を襲うこともあり得る危険な月だったことに由来すると考えられる.ラテン単語は中英語期の1300年頃にアングロ・フレンチ語形 jenvier を経由して Jenever などの形で改めて導入されたが,14世紀末に現在風の語形へと再形成された(再形成前の古い語形は方言形として今なお残っている).

日本語で陰暦正月を表わす「睦月」は,人々が往来してなかむつまじくすることからとも,稲の実を水に浸す「実月」の転ともされる.

月名シリーズとして,「#2910. 月名の由来」 ([2017-04-15-1]),「#2890. 3月,March,弥生」 ([2017-03-26-1]),「#2896. 4月,April,卯月」 ([2017-04-01-1]),「#2939. 5月,May,皐月」 ([2017-05-14-1]),「#2983. 6月,June,水無月」 ([2017-06-27-1]),「#3000. 7月,July,文月」 ([2017-07-14-1]),「#3046. 8月,August,葉月」 ([2017-08-29-1]),「#3073. 9月,September,長月」 ([2017-09-25-1]),「#3103. 10月,October,神無月」 ([2017-10-25-1]),「#3167. 11月,November,霜月」 ([2017-12-28-1]),「#3168. 12月,December,師走」 ([2017-12-29-1]) も参照.

2017-12-31 Sun

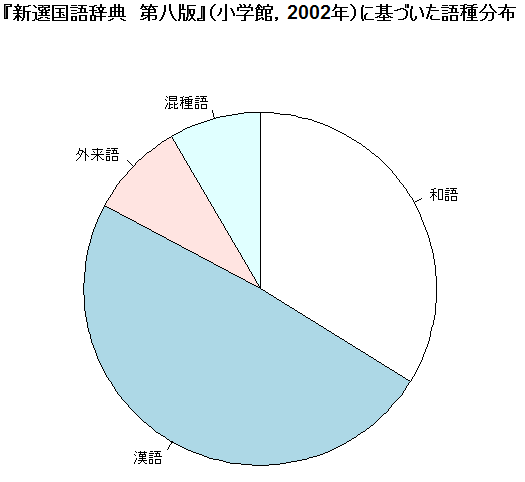

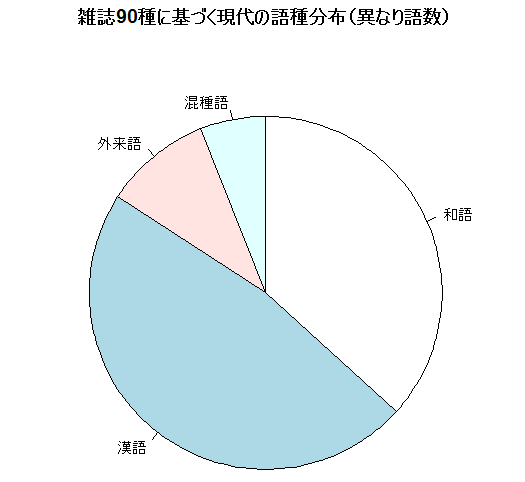

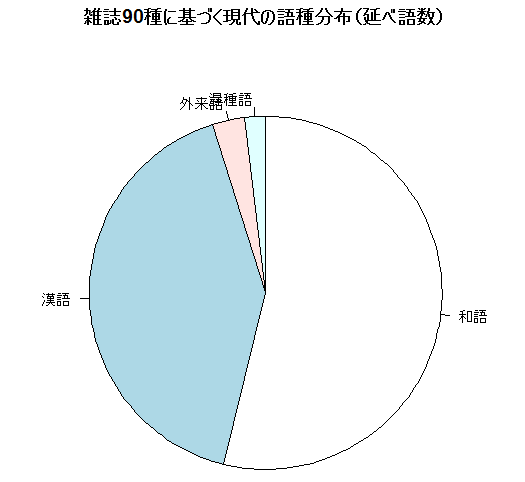

■ #3170. 現代日本語の語種分布 (2) [japanese][lexicology][statistics][etymology][loan_word][lexical_stratification]

「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) の記事で,標題について明治から昭和にかけて出版された国語辞典に基づく数値を示した.今回は平成からの数値を示そう.沖森ほか (71) に掲載されている,『新選国語辞典 第八版』(小学館,2002年)に基づいた語種分布である.

|

|

先の記事 ([2013-10-28-1]) で参照した,国立国語研究所『語彙の研究と教育(上)』(大蔵省印刷局,1984年)の雑誌90種に基づく異なり語数と延べ語数の統計も,改めて円グラフにして示そう(こちらも沖森ほか (79) 経由で).

|

|

|

|

・ 沖森 卓也,木村 義之,陳 力衛,山本 真吾 『図解日本語』 三省堂,2006年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-12-29 Fri

■ #3168. 12月,December,師走 [calendar][etymology][numeral][pchron][word_family][month]

いよいよ本年も終わりに近づいてきているので,この辺りで December (12月)の語源の話題を提供しよう.

この英単語は,ラテン語で decem (10)を第1要素として作られた合成語 *decemmembris (< *decem-mēnsris < decem + mēnsis) に遡ると考えられる.このラテン単語がフランス語を経由して英語に入ってきたのは中英語の最初期のことで,Peterborough Chronicle の1122年の記述に初出している.古英語では,この月は se ǣrra ġeōla (the earlier Yule) と称されていた.

decem の印欧語根は *dekm̥ であり,英語本来語としては ten, -teen, -ty, tithe (cf. 「#3105. tithe と tenth」 ([2017-10-27-1])) 等が関係するほか,実は hundred (そしてラテン語経由で cent その他)も,さらには thousand も関係する.この問題については,「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」,「#2240. thousand は "swelling hundred"」 ([2015-06-15-1]),「#2285. hundred は "great ten"」 ([2015-07-30-1]),「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]),「#2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2)」 ([2015-08-18-1]) を参照されたい.

さて,この印欧語根 *dekm̥ を受け継ぐラテン語からの借用語を挙げれば,decemvir (十大官の一人), decimal (10進法の), decimate (多くの人を殺す), decuple (10倍の), decussate (十字形に交わる), denarius (デナリウス), denier (ドゥニエ貨), dicker (10個の一組), dime (ダイム,10セント硬貨), Dixie (飯ごう), dozen (ダース,12個), duodecimal (12進法の).ギリシア語からは,dean (学部長), decade (10年), decanal (学部長の), dodecagon (12角形), doyen (古参者), Pentecost (ペンテコステ,五旬祭)が英語に入っている.

日本語で陰暦12月を表わす「師走」(しわす)の語源は未詳とされる.よく知られている民間語源によれば「師馳す」,つまり師匠(の僧)が経をあげるために走り回る月であるという.この解釈は平安末期の『色葉字類抄』にすでに「俗に師馳と云ふ,釈有り」として知られていた.他の説としては,四季の果てる「四極」(しはつ),すべてをなし終える「為果つ」(しはつ)や「年果つ」(としはつ)に基づくとするものなどがある.

月名シリーズの他の記事も参照.「#2910. 月名の由来」 ([2017-04-15-1]),「#2890. 3月,March,弥生」 ([2017-03-26-1]),「#2896. 4月,April,卯月」 ([2017-04-01-1]),「#2939. 5月,May,皐月」 ([2017-05-14-1]),「#2983. 6月,June,水無月」 ([2017-06-27-1]),「#3000. 7月,July,文月」 ([2017-07-14-1]),「#3046. 8月,August,葉月」 ([2017-08-29-1]),「#3073. 9月,September,長月」 ([2017-09-25-1]),「#3103. 10月,October,神無月」 ([2017-10-25-1]),「#3167. 11月,November,霜月」 ([2017-12-28-1]) .

2017-12-28 Thu

■ #3167. 11譛茨シ君ovember?シ碁惧譛? [calendar][etymology][numeral][word_family][month][epenthesis]

年の瀬に November (11月)の話題というのも妙だが,11月に書き忘れていたので,お許し願いたい.

この英単語は,ラテン語の数詞 novem (9)に基づいた November あるいは Novembris (mēnsis) が,フランス語を経由して1200年頃に Novembre として英語に入ってきたものである.ラテン語での語形成は *novem-ri-s の子音間に b が添加されて -mbr- となったものだろう(このような語中音添加 (epenthesis) については「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) を参照).「月」を表わすこの語の後半要素の起源については,「#3073. 9月,September,長月」 ([2017-09-25-1]) の説明を参照されたい.

ラテン語novem の印欧語根は *newn̥ であり,英語本来語としてはもちろん nine が関係する.ラテン語からの借用語としてこの語根を保持している単語には nonagenarian (90歳代の), nones (ローマ暦で9日前の日(月によって第5日か第7日に相当する)), noon ((午前6時から数えて)第9時;後に正午の意へ), novena (9 日間の祈り) がある.また,ギリシア語からの借用語としては ennead (九つ一組)がある.

古英語では Blōdmōnaþ (blood month) と呼ばれ,何やら穏やかではないが,これはアングロサクソン人が冬支度として動物の生贄を捧げた風習と関連するという.

日本語で陰暦11月を表わす「霜月」は,ストレートに霜降月(しもふりつき)に由来するとも考えられるが,様々な語源説がある.ヲシモノツキ(食物月)の略ともされるし,10月を上の月と考えて11月を下の月としたという説もある.

2017-12-26 Tue

■ #3165. 英製羅語としての conspicuous と external [waseieigo][latin][borrowing][loan_word][derivation][etymology][suffix][adjective][emode][neologism][lexicology][word_formation][shakespeare]

標題と関連する話題は,「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1]),「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1]),「#2979. Chibanian はラテン語?」 ([2017-06-23-1]) や,waseieigo の各記事で取り上げてきた.

Baugh and Cable (222) で,初期近代期に英語がラテン単語を取り込む際に施した適応 (adaptation) が論じられているが,次のような1文があった.

. . . the Latin ending -us in adjectives was changed to -ous (conspicu-us > conspicuous) or was replaced by -al as in external (L. externus).

これらの英単語は,ある意味では借用された語ともいえるが,ある意味では英語が自ら形成した語ともいえる.「英製羅語」と呼ぶのがふさわしい例ではないだろうか.

OED によれば,conspicuous は,ラテン語 conspicuus に基づき,英語側でやはりラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -ous を付すことによって新たに形成した語である.16世紀半ばに初出している.

1545 T. Raynald tr. E. Roesslin Byrth of Mankynde Hh vij These vaynes doo appeare more conspicuous and notable to the eyes.

実はこの接尾辞を基体(主としてラテン語由来だが,その他の言語の場合もある)に付加して自由に新たな形容詞を作るパターンはロマンス諸語に広く見られたもので,フランス語で -eus を付したものが,14--15世紀を中心として英語にも -ous の形で大量に入ってきた.つまり,まずもって仏製羅語というべきものが作られ,それが英語にも流れ込んできたというわけだ.例として,dangerous, orgulous, adventurous, courageous, grievous, hideous, joyous, riotous, melodious, pompous, rageous, advantageous, gelatinous などが挙げられる(OED の -ous, suffix より).

また,英語でもフランス語に習う形でこのパターンを積極的に利用し,自前で conspicuous のような英製羅語を作るようになってきた.同種の例として,guilous, noyous, beauteous, slumberous, timeous, tyrannous, blusterous, burdenous, murderous, poisonous, thunderous, adiaphorous, leguminous, delirious, felicitous, complicitous, glamorous, pulchritudinous, serendipitous などがある(OED の -ous, suffix より).

標題のもう1つの単語 external も conspicuous とよく似たパターンを示す.この単語は,ラテン語 externus に基づき,英語側でラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -al を付すことによって形成した英製羅語である.初出は Shakespeare.

a1616 Shakespeare Henry VI, Pt. 1 (1623) v. vii. 3 Her vertues graced with externall gifts.

a1616 Shakespeare Antony & Cleopatra (1623) v. ii. 340 If they had swallow'd poyson, 'twould appeare By externall swelling.

反意語の internal も同様の事情かと思いきや,こちらは一応のところ post-classical Latin として internalis が確認されるという.しかし,この語のラテン語としての使用も "14th cent. in a British source" ということなので,やはり英製の匂いはぷんぷんする.英語での初例は,15世紀の Polychronicon.

?a1475 (?a1425) tr. R. Higden Polychron. (Harl. 2261) (1865) I. 53 The begynnenge of the grete see is..at the pyllers of Hercules..; after that hit is diffusede in to sees internalle [a1387 J. Trevisa tr. þe ynnere sees; L. maria interna].

「○製△語」は決して珍しくない.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2017-11-26 Sun

■ #3135. -ed の起源 [suffix][preterite][participle][germanic][indo-european][verb][inflection][etymology][reduplication][gothic][grammaticalisation][preterite-present_verb][degemination][sobokunagimon]

現代英語における動詞の過去(分詞)形を作る接尾辞 -ed は "dental suffix" とも呼ばれ,その付加はゲルマン語に特有の形態過程である(「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) を参照).これによってゲルマン諸語は,語幹母音を変化させて過去時制を作る印欧語型の強変化動詞(不規則変化動詞)と,件の dental suffix を付加する弱変化動詞(規則変化動詞)とに2分されることになった.後者は「規則的」なために後に多くの動詞へ広がっていき,現代英語の動詞形態論にも大きな影響を及ぼしてきた(「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]) を参照).

現代英語の -ed のゲルマン語における起源については諸説あり,決着がついていない.しかし,ある有力な説によると,この接尾辞は動詞 do と同根ではないかという.しかし,do 自体が補助動詞的な役割を果たすということは認めるにせよ,過去(分詞)の意味がどこから出てくるのかは自明ではない.同説によると,ゲルマン語において do に相当する語幹が,過去時制を作るのに重複 (reduplication) という古い形態過程をもってしたために,同じ子音が2度現われる *dēd- などの形態となった.やがて中間母音が消失して問題の子音が合わさって重子音となったが,後に脱重子音化して,結局のところ *d- に収まった.つまり,-ed の子音は,do の語幹子音に対応すると同時に,それが過去時制のために重複した同子音にも対応することになる.

では,この説は何らかの文献上の例により支持されるのだろうか.ゴート語に上記の形態過程をうかがわせる例が見つかるという.Lass (164) の説明を引こう.

The origin of the weak preterite is a perennial source of controversy. The main problem is that it is a uniquely Germanic invention, which is difficult to connect firmly with any single IE antecedent. Observing the old dictum ex nihilo nihil fit (nothing is made out of nothing), scholars have proposed numerous sources, none of which is without its difficulties. The main problem is that there are at least three consonantisms: /d/ (Go nasida 'I saved', inf. nasjan), /t/ (Go baúhta 'I bought', inf. bugjan), and /s/ (Go wissa 'I knew', inf *witan).

But even given this complexity, the most likely primary source seems to be compounding of an original verbal noun of some sort with the verb */dhe:-/ 'put, place, do' (OHG tuon, OE dōn, OCS dějati 'do', Skr dádhati 'he places', L fēci 'I made, did').

This leads to a useful analysis of a Gothic pret 3 ppl like nasidēdun 'they saved':

(7.18) nas - i -dē - d - un

SAVE-theme-reduplication-DO-3 pl

I.e. a verbal root followed by a thematic connective followed by the reduplicated perfect plural of 'do'. This gives a periphrastic construction with a sense like 'did V-ing'; with, significantly, Object-Verb order . . ., i.e. (7.18) has the form of an OV clause 'NP-pl sav(ing) did'. An extended form also existed, in which a nominalizing suffix */-ti/ or */-tu/ was intercalated between the root and the 'do' form, e.g. in Go faúrhtidēdun 'they feared', which can be analysed as {faúrh-ti-dē-d-un}. This suffix was in many cases later weakened; first the vowel dropped, so that */-ti-d-/ > */-td-/; this led to assimilation */-tt-/, and then eventual reinterpretation of the /t/-initial portion as a suffix itself, and loss of the 'do' part from verbs of this type . . . . The problematic /s(s)/ forms may go back to a different (earlier) development also involving */-ti/, in which the sequence */tt/ > /s(s)/ . . . but this is not clear.

要するに,-ed 付加の原型は次の通りだ.まず動詞語幹に名詞化する形態操作を施し,いわば動名詞のようなものを作る.その直後に,do の過去形 did のようなものを置いて,全体として「(動詞)の動作を行なった」とする.このようにもともとはOV型の迂言的な統語構造として始まったが,やがて全体がつづまって複合語のようなものとしてとらえられるようになり,形態的な過程へと移行した.この段階に至って,-ed に相当する部分は,語彙的な要素というよりは接尾辞,すなわち拘束形態素と解釈された.一種の文法化 (grammaticalisation) の例とみてよいだろう.

上の引用で Lass は Go wissa に言及するとともに,最後に /s(s)/ を巡る問題に言い及んでいるが,対応する古英語にも過去現在動詞 wāt の過去形として wiste/wisse があり,音韻形態的に難しい課題を投げかけている.これについては,「#2231. 過去現在動詞の過去形に現われる -st-」 ([2015-06-06-1]) を参照されたい.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2017-09-25 Mon

■ #3073. 9譛茨シ郡eptember?シ碁聞譛? [calendar][month][latin][verners_law][etymology][numeral][analogy]

月名シリーズ (month) の「9月」をお届けする.「9月」を表わす語は,古英語では hærfest-mōnaþ "harvest month" (収穫の月)だった.しかし,古英語後期にはラテン語 September (mēnsis) が借用されている.中英語ではフランス語形 Septembre が普通だったが,近代英語になると再びラテン語形 September が採用された.ラテン語 septem は "seven" の意であるから,本来は「7番目の月」を表わしていた.現在の感覚からすると2月分ずれているように見えるが,これは古代ローマ暦では1月ではなく3月を年始としていたことに由来する.

「7」を表わす印欧祖語の再建形は *septm̥ であり,ラテン語形 septem から遠くない.なお,ギリシア語では印欧祖語の s は h に対応するため,「7」は heptá となる (cf. Heptarchy (七王国),s (七書);「#350. hypermarket と supermarket」 ([2010-04-12-1]) と「#352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応」 ([2010-04-14-1]) も参照) .印欧祖語形 *septm̥ の子音 *p は,ゲルマン祖語においては Verner's Law を経て有声摩擦唇音の *ƀ となる一方で,もう1つの子音 *t は,おそらく歯音接辞を付す序数詞形において4子音連続が生じてしまうために消失したことからの類推で落ちたものと考えられる (cf. Gmc *sebunða-) .結果として Gmc 古英語 *seƀun から,古英語 seofon,オランダ語 zeven,ドイツ語 sieben などが発達した.Verner's Law については,「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]),「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1]),「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照されたい.

なお,October, November, December にもみられる -ber 語尾については,ラテン語 mēnsis に基づく形容詞形 *mēns-ris において,隣接する子音群の同化により -br- が現われたのではないかと推測されているが,詳細は不明である.

日本語で陰暦9月を表わす「長月」は,夜長月(ヨナガツキ)の略(あるいは稲刈月(イナカリツキ)の略)と言われるが,これは中古以来の民間語源説にすぎないという見解もある.折口信夫によれば,9月が長雨(ナガメ)の時季でもあることと関連して名付けられたのだろうとされる.

2017-08-31 Thu

■ #3048. kangaroo の語源 [etymology][loan_word][language_myth][folk_etymology]

オーストラリアの有袋類 kangaroo の語源について,多くの人が耳にしたことがあるだろう.それによると,オーストラリアの原住民 (Aborigine) の言語に由来するが,もともとはその動物を指す語ではなかったという.Captain Cook が原住民に動物の名前を尋ねたところ,この語が返ってきたのだが,それは原住民の言語で I don't know. ほどを意味するものだったという.つまり,勘違いが原因で生まれた一種の民間語源 (folk_etymology) とも考えられる例だ.しかし,この語源説は後世の俗説と思われる.このまことしやかな説は広く流布することになり,現在でも再生産され続けている.

では,実際のところはどうだったのか.語源説に絶対的な正解はないといってよいが,I don't know 説よりはずっと信憑性があると考えられる説を紹介しよう.オーストラリア原住民の諸言語のなかに,かの動物のうちでも大型の黒い種類を指して gangaru, gangurru, ganurru などと呼ぶ言語がある(北西部の Guugu Yimidhirr).おそらくこれが kangaroo という形態で西洋の言語へ借用されたのだろう.その後,西洋の言語で確立したこの語が,オーストラリア原住民の他の言語へも広がった.つまり,実は多くの原住民の言語にとって,kangaroo は西洋からの借用語ということである.

Horobin (136--37) がこの過程を説明している.

Sadly, the story that the name of the kangaroo derives from the locals' bemused response, 'I do not know', when asked the name of the animal, appears to be entirely fictional; rather more prosaically, the word kangaroo comes from a native word ganurru. The word and the animal were introduced to the English in an account of Captain Cook's expedition of 1770. Shortly after this, during his tour of the Hebrides, Dr Johnson is reputed to have performed an imitation of the animal, gathering up the tails of his coat to resemble a pouch and bounding across the room. Later voyages to Botany Bay brought English settlers into contact with Aboriginals who knew the kangaroo by the alternative name patagaran, but who subsequently adopted the word kangaroo. Kangaroo, therefore, is an interesting example of a word borrowed into one Aboriginal language from another, via European settlers.

American Heritage Dictionary の Notes より,kangaroo も要参照.

・ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

2017-08-29 Tue

■ #3046. 8譛茨シ窟ugust?シ瑚痩譛? [calendar][etymology][latin][personal_name][month]

いつの間にか蝉の鳴く声が弱まり,代わって夕べに虫の音が聞こえる処暑となった.8月も終わりに近づいている.終わらないうちに,月名シリーズ (month) の「8月」をお届けしよう.

英語の August (BC 63--14 AD) は,初代ローマ皇帝 Augustus Caesar にちなむ.8世紀に,元老院が Augustus に敬意を表し,もともとのラテン語の Sextīlis mēnsis (第6の月)に代えて新しく用いだしたものである.もとの名が示すとおり,春分の月(現在の3月)を年始めとする古いローマ暦の第6の月(現在の8月)を指した.Augustus 帝にとってもこの月は縁起のいい月だったとされ,この月に31日あるのは養父カエサル (Julius Caesar) の7月よりも日数が少ないのを嫌って,2月から1日奪い取ったためとも言われる.

古英語では wēod-mōnaþ (weed month) と呼ばれていたが,後期になるとラテン語から August が入ってきた.中英語では August のほか,フランス語から借用された aust, aoust も用いられた.

日本語で陰暦8月を指す「葉月」は,稲が穂を張る月「穂発月」からとも,木の葉が落ちる月「葉落月」からとも言われる.本来は「はつき」と清音で発音された.

2017-08-22 Tue

■ #3039. 連載第8回「なぜ「グリムの法則」が英語史上重要なのか」 [grimms_law][consonant][loan_word][sound_change][phonetics][french][latin][indo-european][etymology][cognate][germanic][romance][verners_law][sgcs][link][rensai]

昨日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第8回の記事「なぜ「グリムの法則」が英語史上重要なのか」が公開されました.グリムの法則 (grimms_law) について,本ブログでも繰り返し取り上げてきましたが,今回の連載記事では初心者にもなるべくわかりやすくグリムの法則の音変化を説明し,その知識がいかに英語学習に役立つかを解説しました.

連載記事を読んだ後に,「#103. グリムの法則とは何か」 ([2009-08-08-1]) および「#102. hundred とグリムの法則」 ([2009-08-07-1]) を読んでいただくと,復習になると思います.

連載記事では,グリムの法則の「なぜ」については,専門性が高いため触れていませんが,関心がある方は音声学や歴史言語学の観点から論じた「#650. アルメニア語とグリムの法則」 ([2011-02-06-1]) ,「#794. グリムの法則と歯の隙間」 ([2011-06-30-1]),「#1121. Grimm's Law はなぜ生じたか?」 ([2012-05-22-1]) をご参照ください.

グリムの法則を補完するヴェルネルの法則 (verners_law) については,「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]),「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1]),「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) をご覧ください.また,両法則を合わせて「第1次ゲルマン子音推移」 (First Germanic Consonant Shift) と呼ぶことは連載記事で触れましたが,では「第2次ゲルマン子音推移」があるのだろうかと気になる方は「#405. Second Germanic Consonant Shift」 ([2010-06-06-1]) と「#416. Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか」 ([2010-06-17-1]) のをお読みください.英語とドイツ語の子音対応について洞察を得ることができます.

2017-08-05 Sat

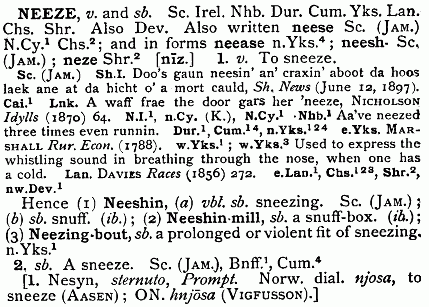

■ #3022. sneeze の語源 (2) [spelling][onomatopoeia][edd][etymology]

「#1152. sneeze の語源」 ([2012-06-22-1]) を巡る議論に関連して,追加的に話題を提供したい.Horobin (60) は,この問題について次のように評している.

. . . Old English had a number of words that began with the consonant cluster <fn>, pronounced with initial /fn/. This combination is no longer found at the beginning of any Modern English word. What has happened to these words? In the case of the verb fneosan, the initial /f/ ceased to be pronounced in the Middle English period, giving an alternative spelling nese, alongside fnese. Because it was no longer pronounced, the <f> began to be confused with the long-s of medieval handwriting and this gave rise to the modern form sneeze, which ultimately replaced fnese entirely. The OED suggests that sneeze may have replaced fnese because of its 'phonetic appropriateness', that is to say, because it was felt to resemble the sound of sneezing more closely. This is a tempting theory, but one that is hard to substantiate.

また,現代でも諸方言には,語頭に摩擦子音のみられない neese や neeze の形態が残っていることに注意したい.EDD Online の NEEZE, v. sb. によれば,以下の通り neese, neease, neesh-, neze などの異綴字が確認される.

long <s> については,「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]),「#1732. Shakespeare の綴り方 (2)」 ([2014-01-23-1]),「#2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s>」 ([2017-07-11-1]) を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2017-07-31 Mon

■ #3017. industry の2つの語義,「産業」と「勤勉」 (1) [semantic_change][polysemy][etymology][latin][french][industrial_revolution]

多くの辞書で industry という語の第1語義は「産業;工業」である.heavy industry (重工業),the steel industry (鉄鋼業)の如くだ.そして,第2語義として「勤勉」がくる.a man of great industry (非常な勤勉家)という表現や,Poverty is a stranger to industry. 「稼ぐに追い付く貧乏なし」という諺もある.2つの語義は「勤労,労働」という概念で結びつけられそうだということはわかるが,明らかに独立した語義であり,industry は典型的な多義語ということになる.実際,形容詞は分かれており,「産業の」は industrial,「勤勉な」は industrious である.

語源を遡ると,ラテン語 industria (勤勉)に行き着く.これは indu- (in) + struere (to build) という語形成であり,「内部で造る」こと,すなわち個人的な自己研鑽や知識・技能の修養という意味合いがあった.原義は職人に求められる「器用さ」や「腕の達者」だったのである.この単語がこの原義を携えて,フランス語経由で15世紀後半の英語に入ってきた.そして,すでに15世紀末までには,原義から「勤勉」の語義も発達していた.

16世紀になると,これまでの個人的な職業と結びつけられていた語義が,より集合的な含意を得て「産業」の新語義が生じる.しかし,この新語義が本格的に用いられるようになったのは18世紀後期のことである.1771年にフランス語 industrie がこの語義で用いられたのに倣って,英語での使用が促進されたという.この年代は,後に Industrial Revolution (産業革命)と命名された社会の一大潮流の開始時期とおよそ符合する.

対応する形容詞の歴史を追っていくと,原義に近い「達者な,器用な」「勤勉な」の意味で industrious がすでに15世紀後期に現われている.実は「産業の」を意味する industrial も同じ15世紀後期には現われており,その点ではさして時間差はない.しかし,industrial (産業の)が本格的に用いられるようになったのは,18世紀に対応するフランス語 industriel の影響を受けてからであり,主として19世紀以降である.

名詞形も形容詞形も,18世紀後期が用法の点でのターニングポイントとなっているが,これは上でも触れたとおり Industrial Revolution の社会的・言語的な影響力に負っている.なお,Industrial Revolution という用語は,1840年に初出するが,1848年に John Stuart Mill (1806--73) によって導入されたといってよく,それが歴史学者 Arnold Toynbee (1852--83) によって広められたという経緯をもつ.

2017-07-19 Wed

■ #3005. or の語源 [etymology][conjunction][analogy]

接続詞 or は初期中英語に初出する,意外と古くはない接続詞である.古英語では類義で oþþe, oþþa が用いられており,その起源は *ef þau (if or) の短縮形と考えられている(Old Saxon に eftho が文証される).これらの古英語形は1225年頃に消失し,1200年頃から代わって台頭してきたのが語尾に r を付加した oþer である.この r の付加は,outher (OE āþer, ǣġhwæþer "either"), whether (OE hwæþer) からの類推 (analogy) によるものと説明される.似たような類推作用は,古高地ドイツ語 aber, weder の影響下で odo, eedo に r が付加された現代高地ドイツ語の oder にも見受けられる.

oþer は間もなく弱化して中間子音が落ち,短い語形 or へと発展した.これは,ever から e'er への弱化・短化とも比較される.しかし,南部方言では16世紀後半まで強形の other がよく保存されていたことに注意を要する.現代英語の相関表現 (either) A or B は,古くは other A other B や other A or B とも言われ,さらに or A or B へと発展した.この最後の表現は Shakespeare でも頻出するが,その後すたれた.

なお,「他の」を表わす other は,上記と直接語源的に関連しない.こちらは「#1162. もう1つの比較級接尾辞 -ther」 ([2012-07-02-1]),「#1107. farther and further」 ([2012-05-08-1]) で触れたように,either, neither, whether, after, nether, bresbyter, further などと同じ接尾辞に由来する.もっとも,上述の通り "or" の意味の other の r が,これらの語の語尾に影響されたらしいという事情を考えれば,起源を共有するとはいえずとも,間接的な関係はあったとみなせる.

2017-07-14 Fri

■ #3000. 7譛茨シ繰uly?シ梧枚譛? [calendar][etymology][latin][personal_name][dissimilation][month]

古ローマ暦では春分を年の始まりとしたため,現在の暦よりも2ヶ月ずれていた.したがって,現在の7月はかつての5月に対応し,これはラテン語で Quinctilis (第5の月)と称されていた.しかし,Marcus Antonius (83?--30 B.C.) が,帝政開始前の最後の支配者であり友人でもあった Julius Caesar (100--44 B.C.) の死後,神格化すべく,その出生月にちなんで,この月の名前を Jūlius (mēnsis) へと変更した.これが後に古フランス語 jule や古ノルマン・フランス語 julie を経由して,初期中英語期に juil, iulie 等の綴字で借用された.なお,Julius は *Jovilios の短縮形であり,Jove や Jupiter と語根を共有する.Julius Caesar は,したがって,Jupiter の血を引く正統な家系に属するとみなされた.

古英語末期には直接ラテン語形が用いられたが,7月を表わす本来的な表現としては,līþa se æfterra (the later līþa) と呼ばれた.これについては,「#2983. 6月,June,水無月」 ([2017-06-27-1]) の記事も参照.

July の標準的な発音は /ʤʊˈlaɪ/ だが,18世紀には第1音節に強勢が置かれる /ˈʤuːli/ という発音が行なわれており,現在でも米国南部で聞かれる.標準発音は,おそらく June との混同を避けるための異化 (dissimilation) によるものと考えられる(cf. 「いちがつ」と区別するための「なながつ」(7月)という読み方).

日本語の7月の別称「文月」は,稲の穂のフフミヅキ(含月)に由来するとも,七夕に詩歌の文を添えることに由来するとも言われる.

月名シリーズの記事として「#2910. 月名の由来」 ([2017-04-15-1]),「#2890. 3月,March,弥生」 ([2017-03-26-1]),「#2896. 4月,April,卯月」 ([2017-04-01-1]),「#2939. 5月,May,皐月」 ([2017-05-14-1]),「#2983. 6月,June,水無月」 ([2017-06-27-1]) を参照.

2017-07-04 Tue

■ #2990. Black Death [etymology][loan_translation][history][black_death][epidemic]

14世紀半ばにイングランド(のみならずヨーロッパ全域)を襲った Black Death (黒死病; black_death)の英語史上の意義については,「#119. 英語を世界語にしたのはクマネズミか!?」 ([2009-08-24-1]),「#138. 黒死病と英語復権の関係について再考」 ([2009-09-12-1]),「#139. 黒死病と英語復権の関係について再々考」 ([2009-09-13-1]) で論じてきた.

この世界史上悪名高い疫病につけられた Black Death という名前は,実は後世の造語である.『英語語源辞典』によると,英語での初例は1758年と意外に遅く,ドイツ語のder schwarze Tod のなぞり (loan_translation) とされる.16世紀よりスウェーデン語で swarta dödhen が,デンマーク語で den sorte död がすでに用いられており,それがドイツ語でなぞられたものが,一般的な疫病の意味でヨーロッパ諸語に借用されたものらしい.14世紀半ばのイギリス史上の疫病を指す用語としての Black Death は,1823年に "Mrs Markham" (Mrs Penrose) が導入し,1833年には医学書で上述のようにドイツ語を参照して使われ出したとされ,それ以前には the pestilence, the plague, great pestilence, great death などと呼ばれていた.

なぜ「黒」なのかという点については,この病気にかかると体が黒くなることに由来すると言われるが,詳細は必ずしも明らかではない.参考までに,Gooden (68) には次のように解説されている.

The term 'Black Death' came into use after the Middle Ages. It was so called either because of the black lumps or because in the Latin phrase atra mors, which means 'terrible death', atra can also carry the sense of 'black'.

・ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow