2010-12-17 Fri

■ #599. 英語語源学の略史 (2) [etymology][lexicography]

昨日の記事[2010-12-16-1]の続きで,英語語源学の発展史の概略について.18世紀末に,語源学は大きな転機を迎える.William Jones の講演 ( see [2010-02-03-1] ) によって端緒が開かれた19世紀比較言語学の発展により,語源学も方法論的厳格さを備えて大きく生まれ変わることになったのである.

Walter W. Skeat は現代的語源学の真の創立者として呼ばれるにふさわしい.彼は An Etymological Dictionary of the English Language, Arranged on an Historical Basis (1879--82) を出版し,死に至るまで改訂を続けた.同時にその庶民版ともいえる A Concise Etymological Dictionary of the English Language (1882) を出版し,語源の啓蒙活動を怠っていない.Skeat は語源辞学の理論書や手引き書も多く出版している:Principles of English Etymology (1887, 1891--92),A Primer of English Etymology (1892), Notes on English Etymology (1901) .そして,The Science of Etymology (1912) は Skeat の集大成ともいえる著作である.Skeat は Johnson の辞書や H. Fox Talbot の English Etymologies (1847) などの古い語源学実践を糾弾し,科学的語源学を主張したのである.

こうして語源学史を振り返ってみると,17世紀の辞書の登場以来,主として断片的,雑学的,百科辞典的な知識として語源情報が辞書にちりばめられていたにすぎなかったが,18世紀になって形態的な語根の同定へ関心が集中し始める.19世紀の比較言語学によって,語根の同定は科学的厳密さをもって体系的に追究され,Skeat の著作や OED の形に結実した.

ブランショによれば,形態的な観点からの体系的な語源学はすでに完成に近づいており,今後の語源学は記号表現ではなく記号内容,すなわち意味の起源と変化を記述するものでなければならないという.語源学は,意味というつかみ難い領域へと手を伸ばさざるをえない.今後は,意味変化の諸相を前面に押し出す語源辞典が現われてくることになるのだろうか.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-12-16 Thu

■ #598. 英語語源学の略史 (1) [etymology][lexicography][cawdrey][johnson]

Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604) を皮切りに英語辞書が続々と現われ始める17世紀初頭から,OED が出版され始める19世紀後半に至るまでに,語源の知識がどのように英語辞書に反映されてきたか,そして語源学という分野がどのように発展してきたかを,ブランショの2章「近代科学以前の英語語源学」,3章「比較文法学者と辞書編纂者」に拠って概略を示したい.

まず,断片的ではあるが一部の学問用語と芸術用語に語源的記述を加えた辞書として明記すべきは,弁護士 Thomas Blount による Glossographia (1656) である.Henry Cockeram の The English Dictionarie (1623) を範としたこの辞書は,語源情報を Francis Holyoke の羅英辞書 Dictionarium Etymologicum (1639) に求めつつ,独自の創意をも加えている.語源の考え方は,形態に基づくものではなく記号内容の連結に基づく未熟なものではあるが,辞書に語源的説明の掲載を提唱したイギリス初の辞書編纂者として語源学史上,重要である.

初めて形態に基づく近代的な語源観をもって語源辞書 Etymologicon Linguae Anglicanae (1671) を編纂したのは Stephen Skinner である.Skinner は1691年にはその改訂版 A New English Dictionary, Shewing the Etymological Derivation of the English Tongue, in Two Parts を出版している.記載事項はあくまで概略的であり,説明不足も目立つが,形態に基づいた語源を提案している点で,語源学史上,進歩が見られる.ここではラテン語偏重の語源観からも解放されつつあり,ゲルマン諸語にも関心を払う姿勢がうかがわれる.同時期には,匿名の Gazophylacium Anglicanum (1689) が似たような語源観をもって出版されている.

このように形態に基づく語源学が徐々に育っていったが,語根の体系的な同定に特別な関心を寄せた点で語源学史上重要な役割を担っているのが Nathaniel Bailey の An Universal Etymological English Dictionary (1721) である.この語源辞書は1802年までに25版を重ねるほど重用された.Bailey はまた Dictionarium Britannicaum: Or, A More Compleat Universal Etymological English Dictionary than any Extant, etc. Containing not only the Words, and their Explications; but their Etymologies . . . (1730) の著者でもある.その1736年の第2版では,ゲルマン語学者 Thomas Lediard の協力を取り付けて語源的装備はより豊かになった.この辞書は大成功を収め,1755年には Joseph Nicol Scott による改訂版 A New Universal Etymological English Dictionary が出版された.

およそ同時期に,語源は言語の良き理解に不可欠な知識であるという立場から,Benjamin Martin による Linguae Britannica Reformata, Or, A New English Dictionary (1749) が現われる.そして,Samuel Johnson は,語源学の危うさを認めたうえで A Dictionary of the English Language (1755) に大いに語源情報を埋め込み,後世の語源観に大きな影響を与えることとなった.

このあと,18世紀末に厳密な形態的同定の方法論をもつ比較言語学が開花する.この語源学へのインパクトについては明日の記事で.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-12-15 Wed

■ #597. starve と starvation [euphemism][semantic_change][hybrid][suffix][etymology]

昨日の記事[2010-12-14-1]で古英語で「死ぬ」は steorfan ( > PDE starve ) だったことを話題にした.語源を探ると,案の定,この動詞自体が婉曲表現ともいえそうである.印欧祖語の語根 ( root ) としては *ster- "stiff" にさかのぼり,動詞としては「硬くなる」ほどの意味だったろうと想定される.

したがって,starve の意味変化は当初から比喩的,婉曲的な方向を指し示していたということになる.一方,古英語から中英語にかけての意味変化は,昨日述べた通り特殊化 ( specialisation ) として言及される.餓死という特殊な死に方へと意味が限定されてゆくからだ.意味の特殊化の萌芽は,12世紀の starve of [with] hunger といった表現の出現に見いだすことができる.さらに,現代までに餓死とは関係なく単に「腹が減る」「飢えている,渇望している」といった意味へと弱化してきた.

もう1つおもしろいのは,名詞形 starvation である.初出は1778年と新しいが,派生法がきわめて稀である.starve という本来語に,ロマンス語系の名詞接尾辞 -ation が付加している混種語 ( hybrid ) の例であり,実に珍しい.-ation では他に類例はあるだろうか? 基体の語源が不詳の(したがってもしかすると本来語かもしれない)例としては flirtation (1718年),botheration (1797年)がある.

2010-12-03 Fri

■ #585. 「背広」の語源 [etymology][japanese]

日本語の「背広」は明治時代から用いられているが,その語源は不詳とされている.従来,様々な説が提案されてきた.

(1) 「背幅の広い服」から

(2) sack coat の訳語でゆったりした上衣

(3) 「市民服」を表わす civil clothes の civil から(従来もっとも有力とされてきた説)

(4) ロンドンにある高級紳士服の仕立屋の多い街路 Savile Row から

(5) スコットランドの羊毛・服地の産地 Cheviot から

(6) 英語の中国語訳に vest 「背心」,new waistcoat 「新背心」などと「背」が使用されることにならって

(4) の Savile Row 説もその真偽のほどは分からないが,確かにこの通りには18世紀から続く老舗が多く,そこでスーツを仕立てることが紳士のステータスとされる.一生のうち1着だけでも仕立ててみたいなあ,本物のセヴィロゥを(夢).

・ 前田 富祺 監修 『日本語源大辞典』 小学館,2005年.

2010-11-29 Mon

■ #581. ache --- なぜこの綴字と発音か [etymology][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][verb][conjugation][johnson][sobokunagimon]

綴字と発音の関係について,<ch> は通常 /tʃ/ に対応するが,/k/ に対応することもある./k/ への対応はギリシア語やラテン語からの借用語に典型的に見られ,さして珍しいことではない ( ex. chemistry, chorus, chronic, school ) .しかし,英語本来語で <ch> = /k/ の対応は相当に珍しい.ache /eɪk/ がその変わり者の例である.

この語は古英語の acan 「痛む」に遡るが,究極的には印欧祖語の *ak- 「鋭い」にまで遡りうる ( cf. acid, acrid, acute, vinegar ) .古英語の動詞 acan は強変化動詞第VI類に属し,その4主要形は acan -- ōc -- ōcon -- acen だったが,14世紀からは弱変化形も現われ,じきに完全に強弱移行を経た(←この現象を「強弱移行」と呼ぶようで,英語にはない実に簡便な日本語表現).

古英語動詞 acan からは子音を口蓋化させた名詞 æce 「痛み」が派生しており( see [2009-06-16-1] ) ,それ以降,初期近代英語期までは動詞と名詞の綴字・発音は区別されていたが,1700年辺りから混同が生じてくる.発音では名詞が動詞に吸収され /eɪk/ に統一されたが,綴字では動詞が名詞に吸収され <ache> に統一された.本来語としてはまれな <ch> = /k/ の対応は,動詞と名詞の混同に基づくものだったことになる.

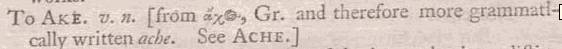

この混同した対応を決定づけたのは,Dr Johnson である.1755年の辞書の中で,to ake の見出しに次のような説明が見られる.

Johnson はこの語の語源をギリシア語と誤解していたようで,それゆえに <ache> の綴字が正しいとした.この記述が後に影響力を及ぼし,現在の綴字と発音のねじれた関係が確定してしまった.

ちなみに,日本語の「痛いっ」と英語の ouch は発音が類似していなくもない.間投詞 ouch は,18世紀にドイツ語 ( Pennsylvania Dutch ) の間投詞 autsch からアメリカ英語に入ったとされるが,日本語の「いたい」にしろ,ドイツ語の autsch にしろ,英語の ouch にしろ,そして当然 ache も悲痛の擬音語に端を発したのではないかと疑われる.ouch について,日本語の「いたい」を参照している粋な Online Etymology Dictionary の記事も参照.

2010-11-28 Sun

■ #580. island --- なぜこの綴字と発音か [etymology][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][hybrid][sobokunagimon]

昨日の記事[2010-11-27-1]で aisle の綴字と発音について述べたが,その背景には一足先に妙な綴字と発音の関係を確立していた isle や island の存在があった.island は一種の誤解に基づいた etymological respelling の典型例であり,その類例を例説した[2009-11-05-1], [2009-08-21-1]でも詳しく触れていなかったので,遅ればせながら由来を紹介したい.

「島」を表わす語は古英語で īegland あるいは ēaland といった.この複合語の前半部分 īeg- や ēa は「水,川」を表わす語で,これに land が組み合わさって「島」を意味した.「水の土地」が「島」を意味するというのはごく自然の発想であり,ゲルマン諸語にも対応する複合語が広く見られる.ちなみに,īeg- の印欧語の再建形は *akwā で,これはラテン語 aqua 「水」と同根である.

さて,古英語の īegland は中英語では iland や yland として伝わった.一方で,1300年頃に「島」を表わす類義語としてフランス語から ile, yle が入ってきた.ここで iland は ile + land と再分析されることとなった.この分析の仕方ではフランス語形態素と英語形態素の組み合わさった混種語 ( hybrid ) となるが,この組み合わせは[2009-08-01-1]の記事で触れたように必ずしも珍しくはない.

さらにもう一ひねりが加えられる.15世紀にフランス語側で ile が isle と綴られるようになった.これは,ラテン語の語源 insula 「島」を参照した etymological spelling だった.この <s> を含んだ etymological spelling の影響がフランス語から英語へも及び,英語でも15世紀から isle が現われだした.複合語でも16世紀から isle-land が現われ,17世紀中に island の綴字が定着した.こうした綴字の経緯を尻目に,発音のほうは /s/ を挿入するわけでもなく,第1音節の長母音 /iː/ が大母音推移を経て /aɪ/ へと推移した.

ところで,古英語 īeg- 「水」に相当する語は,Frisian や Old Norse では -land を伴わずとも単独で「島」を表わすというからおもしろい.フリジア諸島やアイスランド島の住民が「おれたちゃ水のなかに住んでいるようなもんさ」といっているかのようである.「水」と「島」ではまるで反意語だが,島民にとっては We live on the water と We live on the island とはそれほど異ならないのかもしれない.

2010-11-27 Sat

■ #579. aisle --- なぜこの綴字と発音か [etymology][gvs][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][johnson][sobokunagimon]

飛行機や列車で通路側の席のことを aisle seat という.特に長距離の飛行機では window seat よりもトイレに立ちやすい,飲み物を頼みやすいなどの理由で,私はもっぱら aisle seat 派である.なぜ aisle はこんな妙な綴字と発音なのだろうとふと思って調べてみると,なかなかの波瀾万丈な歴史を経てきたようだ.OED の記述を読んでいると,複雑すぎて混乱するほどだ.

発音から見てみよう.語源はラテン語の āla 「翼」で /aː/ の母音をもっていたが,古フランス語では e(e)le と1段上がった母音を示した.この形態が14世紀に英語へ入ってきた.15世紀からは,この語の「側廊」(教会堂の中心から分離されて翼状に配された側面廊下)の語義が ile 「島」と連想され,/iː/ の音をもつに至る.これが大母音推移の入力となり,現在の発音 /aɪl/ にたどりついた.ラテン語 /ā/ から現代英語の /aɪ/ まで舌が口腔内を広く移動してきたことになる.類例としては[2010-07-25-1]で触れた friar などがある.

一方,綴字はもっと複雑である.ラテン語 <ala>,古フランス語 <e(e)la>,中英語 <ele>, <ile> までは上で見た.18世紀に,一足先に(誤解に基づく) etymological respelling で <s> を挿入していた isle や island ( see [2009-11-05-1], [2009-08-21-1] ) にならい,この語も isle と綴られるようになる.続けてフランス語で発達していた綴字 <aile> にも影響され,現在の <aisle> が生じた.現在の綴字は,isle と aile の合の子ということになる.

Samuel Johnson は A Dictionary of the English Language (1755) で aile の綴字が正当だと主張しているが,すでに現在の妙な綴字は定着しつつあったようである.

Thus the word is written by Addison, but perhaps improperly; since it seems deducible only from either aile, a wing, or allie, a path; and is therefore to be written aile.

2010-11-17 Wed

■ #569. discus --- 6重語を生み出した驚異の語根 [doublet][loan_word][etymology]

語源を一にする形態の異なる2つの語を2重語 ( doublet ) と呼ぶ.これまでも2重語や3重語については多くの記事で話題にしてきた ( see doublet and triplet ) .英語の語彙の豊富さを考えると,最大で何重語まであり得るのかと思っていたが,Bryson (67) で6重語 ( sextuplet ) が存在するという記述をみつけた.

古代ギリシア語 discos からラテン語に入った discus 「(古代ギリシアの競技用の)円盤」を語根とする以下の英単語群である.

| Word | Meaning | First year by OED |

|---|---|---|

| dish | 「大皿」 | OE |

| dais | 「高座,上段」 | a1259 |

| desk | 「机」 | c1386 |

| discus | 「(古代ギリシアの競技用の)円盤」 | 1656 |

| disk | 「円盤;(天体の)平円形;(記憶媒体の)ディスク」 | 1664 |

| disc | 主として disk の英綴り | C18? |

disc は disk の異綴りであり別の語とみなすことができるかどうか怪しいが,これを差し引いても堂々の5重語 ( quintuplet ) である.dais はフランス語を経由して変形した形態が英語に入ったものである.desk は,プロヴァンス語 desca 「かご」あるいはイタリア語 desco 「台,机」に基づく中世ラテン語の形態が英語に入ったもので,discus からの距離は遠いが,究極的には同根と考えられる.

古英語以前の借用と考えられる dish から近代英語期の disk, disc まで,よくもこれほど長い期間にわたってラテン語 discus にお世話になってきたものだ.

Bryson は他にも,4重語 ( quadruplet ) の例としてラテン語 gentilis にさかのぼる jaunty 「陽気な,軽快な」, gentle 「優しい」, gentile 「非ユダヤの」, genteel 「上品ぶった」を挙げている.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

2010-11-06 Sat

■ #558. Romance [literature][romance][etymology]

日本語で「ロマンス」といって一般的に想起されるのは恋愛物語だろう.文学のジャンルとしてのロマンスは,中世以来様々な発展を遂げながら現代にまで強い影響力を及ぼしている.一方で,比較言語学の分野で「ロマンス」といえば,インドヨーロッパ語族のイタリック語派の主要な諸言語を含むロマンス語派のことを指す.具体的には,ラテン語とそこから派生したフランス語,スペイン語,ポルトガル語,イタリア語,プロバンス語,レト=ロマンシュ語,ルーマニア語,カタルニア語などの総称である.では,「ロマンス」のこの2つの語義は関連しているのだろうか.

答えは Yes .深く関連している.英語 romance は古フランス語 romanz からの借用語で,後者は俗ラテン語 *Rōmānicē 「ロマンス語で」,さらにラテン語 Rōmānicus 「ローマの」に遡るとされる.古フランス語では,この語はラテン語に対してラテン語から発達した土着語であるフランス語を指す表現として用いられた.この土着のフランス語 ( = Romance ) で書かれた土着の文学は騎士道,恋愛,冒険,空想,超自然を主題とした緩やかなまとまりを示しており,新しい文学ジャンルを発達させることになった.こうして「ロマンス」は,ラテン語から派生した土着語を指すとともに,同時にそれで書かれた中世の独特な文学を指すことになった.

文学ジャンルとしてのロマンスは12世紀半ばにフランスで生まれたが,英語に入ってきたのは1世紀以上も遅れてのことである.この遅れは,ノルマン征服によってイングランドにおける英語の社会的地位が下落し,書き言葉としての英語が再び復活するまでにしばらく時間がかかったことによる.イングランドでは英語より先にラテン語,フランス語,アングロ・ノルマン語によるロマンス作品が生まれており,後にこれら先発の作品を翻訳するという形で英語のロマンスが登場してきた.こうして13世紀後半から15世紀にかけて英語のロマンス作品が広く著わされることとなったが,ロマンスの流行は近代に入って衰退する.しかし,ロマンスはジャンルとして廃れることはなく脈々と現在にまで受け継がれている.18世紀にはゴシック・ロマンスという形で復活を果たしたし,20世紀以降の J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, J. K. Rowling などの作品に代表されるファンタジーの要素はロマンスの型を現在に伝えている.

ロマンスの定義は難しい.慣用的な表現形式や騎士道,冒険,空想といった主題の点で共通要素をもった作品の集合体とみることはできるが,その具体的な現われは国・地域や時代とともに実に多岐にわたる.この多様性,柔軟性,個別性こそがロマンス人気の息の長さを説明しているように思われる.Chism (57) が,ロマンスの特性についての Cooper の言及を紹介している.

Helen Cooper suggests that romance is best conceived as a family, branching and evolving in different directions, rather than as manifestations or "clones of a single Platonic idea," and this family metaphor is useful because it stresses the genre's existence in time.

ロマンスは,ジャンルとして常に進化し枝葉を展開してきたからこそ,時代を超えて読者を惹きつけるのだろう.

・ Chism, Christine. "Romance." Chapter 4 of The Cambridge Companion to Medieval English Literature 1100-1500. Ed. Larry Scanlon. Cambridge: CUP, 2009. 57--69.

2010-11-05 Fri

■ #557. finis の派生語 [etymology][derivation]

先日授業で英文を読んでいて「細かい」という意味で用いられる fine に出会った(実際には副詞 finely として).「細かい」という語義は確かに馴染みがないかもしれないが,fine rain 「こぬか雨」,fine dust 「細かな埃」などの表現で使用される.

fine の種々の語義や派生語の広がりを理解するには,語源から考えるとよい.形容詞 fine は,Old French fin から13世紀に英語に入った.もっと遡ると Late Latin fīnus "fine, pure" ,さらに Latin fīnis "end" にたどり着く.ラテン語 fīnis は「切り裂く」を意味する語根 fid から派生しており ( cf. fissure 「裂け目」 ) ,この語根の原義を核として数々の語義や派生語が生み出されることとなった.

ものを「切り裂く」ことによって「細かく」なる.ここから「繊細」「鋭敏」「洗練」「精巧」「上品」などの意味が生じた.一方,土地を「切り裂く」と「境界」ができ「範囲」「限度」が生じる.「限度」「限界」から「端」「終点」へと意味が展開し,さらに「始末」「解決」へも拡張した.以下のリストの語はすべて英語にもたらされた fīnis と同根の派生語である.各派生語の意味には,上記の意味のいずれかが反映されている.派生語群の意味のつながりと広がりを味わってもらいたい.

・ affinity 「親近性」(←両端が接している状態)

・ confine 「制限する」

・ define 「限定する,定義する」

・ final 「最後の」

・ finance 「財政,財源」(←物事に始末を付けるための金の扱い方)

・ fine 「すぐれた」

・ fine 「罰金」(←物事に始末を付けるための金,訴訟を解決する手段としての金)

・ finery 「(過度な)装飾」

・ finesse 「技巧,優雅」

・ finial 「頂華;先端装飾」

・ finical 「凝り性の,気むずかしい」

・ finis 「終わり,末期」

・ finish 「終了する」

・ finite 「有限の」

・ infinite 「無限の」

・ infinitesimal 「極小の」

・ infinitive 「不定詞」(←人称によって限定されていない形態)

・ infinitude 「無限」

・ refine 「精錬する」

ここには,例えば definition, definitive などのさらなる派生語は含まれていない.語根から派生語や意味の広がりを味わうには,福島治先生の辞典がうってつけである.語源辞典:スペースアルクも有用.

ラテン語 sequi の派生語について述べた[2009-07-08-1]の記事も要参照.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

2010-10-27 Wed

■ #548. example, ensample, sample は3重語 [doublet][triplet][etymological_respelling][etymology][aphaeresis]

現代英語に残る標題の3語は,語源を一にする3重語 ( triplet ) である.ラテン語の emere "take" に接頭辞 ex- "out" が付加された派生語 eximere がもととなり,exemplum "something taken out" が生じた.意味は「多数の中から取り出されたもの」から「手本,模範;見本,標本」へと変化した.

ラテン語 exemplum は後に子音変化し essample としてフランス語へ入った.このフランス語の essample,あるいはさらに子音変化したアングロ・フレンチの ensample などの形態が1290年頃に英語へ借用され,後者は中英語期中に特に広く使われた.ensample は古風な響きはあるが,現在でも用いられている.

一方,1384年頃に大本のラテン語形を参照した example も別途英語に入ってきた ( cf. etymological_respelling ) .ensample と example は特に意味の相違なく用いられていたが,後者の方が早くから頻度としては優勢になったようである.

さらにその一方で,1325年以前という早い段階から語頭音消失 ( aphaeresis ) による sample も英語で現われ出す.こうして,中英語後期からは3重語が併存する状況となった.

関連語としては,exempt 「免除する」がある.これはラテン語 eximere の過去分詞 exemptus が英語に入ったもので,「取り出す」→「外へ排除する」→「免除する」という意味のつながりを示す.

2010-10-19 Tue

■ #540. Ralph の発音 [pronunciation][etymology][personal_name][spelling_pronunciation_gap]

授業で学生から,男性の名前 Ralph がなぜ /reɪf/ と発音されるのかという質問があった.なるほど,Ralph には綴字から予想される /rælf/ の発音もあるが,/reɪf/ という発音もある.後者は伝統的な発音で,特にイギリスで多く聞かれる人名である.例えば,アメリカ人作家 Ralph Waldo Emerson やアメリカ人ファッション・デザイナー Ralph Lauren では前者の発音が,イギリス人作曲家 Ralph Vaughan Williams では後者の発音が聞かれる.

この名前は,Old Norse の Raðulfr が Radulf として Old Norman French に入り,その短縮形 Raulf が英語に入ってきたものである.Old Norse の形態は古英語の Rǣdwulf ( rǣd "counsel" + wulf "wolf" ) に対応し「助言する狼」ほどの意である.現在の綴字は18世紀に一般化した.<ph> の綴字はラテン語あるいはギリシア語の綴字習慣を摸した一種の格好つけだろう.wulf はもともとこれら古典語に由来するわけではないので etymological respelling ( see [2009-08-21-1], [2009-11-05-1] ) とは呼べないが,効果としては同類と考えられる.

<ph> の綴字をもつようになった別の例としては,古英語の rand "shield" + wulf "wolf" に由来する Randolph がある.Bēowulf ( bēo "bee" + wulf "wolf" ) も現代に伝わっていたら,*Beewolph とか *Beelph のような名前になっていたかもしれない.

さて,/reɪf/ という発音についてはどうだろうか./rælf/ から /reɪf/ への発音変化の道筋については,調べてみたが詳細は分からなかった.しかし,次のような道筋が想定されるだろう./reɪf/ が大母音推移の出力結果だとすると,入力は /raːf/ である.後者の発音は,Raulf などの初期形態から子音 l の脱落あるいは先行母音との融合によって容易に到達しうる.実際に,Rauf, Rafe などの中間形態を表わす綴字が歴史的に例証される.発音と綴字がそれぞれつかず離れずに発展し,最終的にはちぐはぐな対応関係 <Ralph> = /reɪf/ に至ったというのが真相ではないか.人名や地名などの固有名詞,特にイギリスのものには,このような「ちぐはぐ」が多く見られる ( see [2010-07-18-1] ) .

2010-10-17 Sun

■ #538. monokini と trikini [etymology][folk_etymology][metanalysis][analogy][prefix]

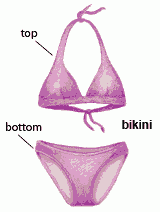

昨日の記事[2010-10-16-1]で bikini の語源について調べたが,語形成上おもしろい関連語がある.monokini と trikini だ.

詳しい解説は野暮だが,一応,簡単に説明を.まず,bikini の bi をラテン語で「2」を意味する接頭辞と分析し「2ピースの水着」と解釈する.これに引っかけて「1ピースの水着」を表現するのにギリシア語の「1」を意味する接頭辞 mono- を用いたということである.同様に「3ピースの水着」にはラテン語・ギリシア語の「3」を意味する接頭辞 tri- を当てた.

それぞれの水着のサンプル画像(モデル付き)をぜひ見たいという方は以下を参照.

・ monokini

・ bikini

・ trikini

昨日の記事でみたように,bikini は本来はマーシャル諸島の現地語の固有名詞に由来するので,語源的にラテン語やギリシア語接頭辞とは関係ない.したがって,monokini も trikini も一種の遊びによる造語である.おもしろいのは,この語形成に対する各辞書の説明・解釈の相違だ.例えば monokini について,研究社『新英和辞典第6版』は「戯言的造語」と説明しているが,老舗の OALD8 は "the first syllable misinterpreted as bi- 'two'" としている.後者のお堅さが伝わってくる.これはお遊びでしょう,と言いたい.

詳しい解説は野暮とはいったものの,OALD8 の路線でお堅く語形成を解説するとどうなるだろうか.改めて順を追って解説する.

(1) bikini を bi + kini へ異分析 ( metanalysis ) する

(2) bi- を「2」を意味するラテン語接頭辞として,kini を "piece(s)" くらいの意味に解釈し,ここに民間語源 ( folk etymology ) が誕生する

(3) bi-, mono-, tri- という古典語に基づく数接頭辞の体系を類推 ( analogy ) 的に応用し,新派生語 monokini と trikini が生まれる

この語形成がお遊びであれ勘違いであれ,結果として3語に含まれることになった kini は英語において一人前の形態素として独立したといってもいいかもしれない.

2010-10-16 Sat

■ #537. bikini [etymology]

大学が後期に入ってから,同僚の先生方と夏は何をしていたかという話しになった.旅行→リゾート→海水浴→水着→ビキニと話題が移り,bikini の語源の話しになった.

アメリカによる1946年の水爆実験地として知られる,太平洋中部に浮かぶマーシャル諸島 ( the Marshal Islands ) のビキニ環礁 ( Bikini Atoll ) と結びつくはずだということは分かっても,なぜそれが水着に関係するのかはよく分からなかった.後日いろいろ調べてみても,諸説紛々としてどれが真の語源かがはっきりしない.OED によれば英語での初例は1948年であり,前年にフランス語で用いられたものが英語に借用されたというから,時間的にはビキニ環礁での実験と確かに符合している.現段階では語源不詳というべきだが,それらしい諸説を4つ,以下に挙げてみる.

(1) 1946年にビキニ水着が初めてパリのショーで現われたときの衝撃と,同年のビキニ環礁での水爆実験の衝撃とを引っかけて

(2) ビキニ水着の特許を取得したフランスの技術者,ルイ・ルオール ( Louis Ruault ) が名付けた(何にちなんでかは不明)

(3) ビキニ水着はルイ・ルオールとジャック・エイムが同時に発表し,エイムは最初「アトム」と呼んだが,原水爆実験に引っかけて後に「ビキニ」と名付け直された

(4) ビキニ環礁の原住民のあらわな着衣にちなんで

(5) 原水爆実験によるきのこ雲との形状の類似から

もし (1) の仮説が正しいとすると,1954年の実験で被爆した第五福竜丸の事件を思うとき,日本人にとって不謹慎な語源だなと思わざるをえない(実家のそばに第五福竜丸展示館があるのです.ちなみにニュースになりましたが,今年の8月1日にビキニ環礁がユネスコの(負の?)世界遺産に登録されました.).

ウェブ上の調査ではほとんどが (1) を採用しているようで,他の説が紹介されていないばかりか,語源不詳ということすらがぼやけてくるような検索結果ばかりだった.ちょっと危ない.

2010-09-22 Wed

■ #513. ローマ法王と英女王が470年ぶりの「和解」 [etymology][history]

先週16日,英国史に歴史的な出来事が起こった.ローマ法王ベネディクト16世 ( Pope Benedict XVI ) が英国を公式訪問し,英国国教会の頂点に立つエリザベス女王と公式会談したのである.ローマ法王と英国(女)王の公式の修好は,ヘンリー8世 ( Henry VIII ) が1534年にカトリックと決別して以来,実に476年ぶりのことである.歴史的といってよい.

16日付けの BBC News によると,その日,法王の Glasgow の野外ミサに7万もの人々が押しかけたという.ものすごい歓待ぶりである.法王と女王の会談でも両教会の和解が強調された.

さて,記事の英文には法王を表わす名詞として (the) Pope が17回用いられているが,別に pontiff という名詞も3回用いられている.Pope はラテン語 pāpa に由来し,古英語期から用いられている.papa と同根で,キリスト教の教父の意味である.一方,法王に対する pontiff という呼称は17世紀後半からのことで,比較的新しい.この語はフランス語 pontife,さらにはラテン語 pontifex に遡り,pōns "bridge" + -fic-, -fex "maker" の複合語である.pontifex は "high priest" 「高位神官」を指し,その長 Pontifex Maximus が「法王・教皇」だったわけである.

「橋を架ける人」がなぜ「高位神官」となるのかについては,神官は地上と天井に橋を架ける人であるという解釈がありうるが,ここには民間語源 ( folk etymology ) 的な解釈が含まれているようである.OED によれば,ponti- は pōns 「橋」ではなく,ラテン語と同じイタリック語派の Oscan-Umbrian ( see [2009-06-17-1], [2010-07-26-1] ) における puntis "propitiatory offering" 「(神を)なだめるために差し出す捧げ物」ではないかという.これが後に pōns 「橋」と形態的に混同された.

今回の法王の訪英は女王の公式の招待によるもので,橋を架けてきたのは pontiff ではなく Queen だったが,pontiff も Queen の架橋に快く応じた.女王が演説で次のように両教会の融和を説くと,

Your Holiness, your presence here today reminds us of our common Christian heritage. . . . I'm pleased that your visit will deepen the relationship between the Roman Catholic Church and the established Church of England and Church of Scotland.

法王は,英国のキリスト教に基づく歴史を大いに評価して,その融和に次のように応じたのだった.

The monarchs of England and Scotland have been Christians from very early times, and include outstanding saints like Edward the Confessor and Margaret of Scotland. . . . As a result, the Christian message has been an integral part of the language, thought and culture of the peoples of these islands for more than a thousand years.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2010-09-10 Fri

■ #501. うろこ雲の季節 [etymology][loan_word][semantic_change]

9月に入ってからもいまだ日本列島では猛暑が続いているが,空を見上げると秋を思わせるうろこ雲が浮かぶようになった.うろこ雲はいわし雲,さば雲,まだら雲とも呼ばれるがいずれも俗称で,正式名称は巻積雲(けんせきうん)という.英語で何というのかと思い調べてみると,cirrocumulus というと知った.世界気象機関 ( World Meteorological Organization ) によると,雲は10種類に分類されるという.以下は Visual Dictionary Online からの画像.cirrocumulus は2番目の "high clouds" (上層雲)の画像にある.

![clouds [1] - Visual Dictionary Online clouds [1] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_1.jpg)

![clouds [2] - Visual Dictionary Online clouds [2] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_2.jpg)

![clouds [3] - Visual Dictionary Online clouds [3] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_3.jpg)

![clouds [4] - Visual Dictionary Online clouds [4] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_4.jpg)

英語での俗称は mackerel sky と表現し,鯖の群れが広がる空と見立てているが,ここでいう sky はこの語の原義を考えると興味深い.sky は古ノルド語 ský 「雲」からの借用語で,英語には13世紀に英語に初めて現れるが,英語でも当初の意味はやはり「雲」だった.古英語 scua "shadow, darkness" や scield "shield",フランス語からの借用語 obscure なども同根と考えられ,印欧祖語 *(s)keu- の原義は "to cover" 「覆い隠す」と考えられる.sky は13世紀後半から早くも「空」の語義を発展させ,現代に至っており,原義「雲」は16世紀の例を最後に廃れてしまった.

古英語で「雲」は wolcen と言ったが,12世紀くらいからは sky と同様に「空」の語義を発展させ,文学・詩的な表現として現代の welkin につらなっている.2単語で「雲」が「空」へと意味変化を遂げたのに対して,「雲」を表す一般的な語として13世紀以降に台頭してきたのが cloud である.この語は古英語期から「岩山」の意味で用いられていたが,「雲」の意味での sky や welkin が衰退するにつれて,新しい「雲」の意味を担う語として発展したと考えられる.3単語の意味変化は13世紀辺りに集中していることから,互いに連動していると考えるのが妥当だろう.

関連して skyless 「曇った」という形容詞について一言.この語の初例は1848年と新しいが,発想は「(青)空が見えない」→「曇った」ということだろう.しかし,sky の原義が「雲」だったことを知ると,逆ではないかと突っ込んでしまいたくなる.語源を知ると見方が変わるものである ( see [2009-05-10-1] ) .

2010-09-02 Thu

■ #493. It's raining cats and dogs. [idiom][corpus][etymology]

『実践コーパス言語学』の冒頭に標題の慣用表現に関する論考がある ( pp. 1--8 ) .この表現は「雨が土砂降りに降る」を意味する慣用表現で,新奇な連想を誘うためか日本の英語教育でもしばしば取り上げられる.しかし,この有名な慣用表現が実は自然な英語表現とみなすことはできないのではないかという問題提起がなされている.

その根拠の1つは,1億語を誇る BNC ( The British National Corpus ) ですら例がわずかしか挙がらないという事実である.実際に検索してみると以下の3例しか挙がらず(いずれも書き言葉のサブコーパスから),しかも3つめの例は構文の説明という文脈で現れており,自然な例とは考えられない.

1. It was raining cats and dogs and the teachers were running in and out helping us get our stuff in and just couldn't do enough for us.

2. What must you be careful of when it's raining cats and dogs?

3. Fig 4.5 shows the structure of the compound tree for the compounds 'rain cats and dogs', 'tennis ball' and 'tennis court'.

Collins COBUILD Resource Pack から The Bank of English に基づく500万語のコーパス Wordbank で検索しても,3例しか見つからなかった.いずれもやはりイギリス英語の書き言葉からだ.

1. You mean she wasn't wearing a coat, even though it was raining cats and dogs?" said Cicero, gently puzzled.

2. It was the longest section in terms of distance, over 38 miles, and it rained cats and dogs all day long.

3. "Well if you just hold on for a wee while sir, it looks like it'll be raining cats and dogs soon and that'll put it out."

一方,Corpus of Contemporary American English (BYU-COCA) では23例が見つかった.今度は話し言葉でも使われている.

EFL 辞書で調べてみると,記載や例文のあることは多いが,辞書によって spoken, informal, old-fashioned など別々のレーベルが貼られており使用域が一定しない.こう見てくると,習ったことはあるにせよ自信をもって使うには躊躇せざるをえない表現という印象が強まってきた.

この慣用表現の起源には諸説ある.(1) 犬と猫が互いに仲が悪いことから激しくいがみ合うというイメージが醸成され,それが激しい降雨と結びつけられた.(2) 昔は排水が劣悪で土砂降りのあとに野良犬や野良猫が死体となって浮いていたことから.(3) ギリシア語の καταδουπεω ( catadūpeō ) "to fall with a heavy sound" と結びつけられた.(4) 北欧神話で魔女が猫の姿をして嵐に乗って現れ,嵐の神 Odin が犬を連れていたことから.

(1) の「激しさ」に引っかける説は,次のような表現があることから支持されるかもしれない.

1. fight like cat(s) and dog(s) 「猛烈にいがみ合う」

2. Cats and dogs have different natures. 「犬と猫は性質[本性]が違う.」

3. They agree like cats and dogs. 「(皮肉に)犬猿の仲だ.」

It's raining cats and dogs の variation としては,次のようなものがあるようなので参考までに.

1. It poured cats and dogs.

2. It's pelting cats and dogs.

3. rain pitchforks [buckets, chicken coops, darning needles, hammer handles,(英話)stair-rods,(英俗)trams and omnibuses] (『ランダムハウス英語辞典』より)

4. It's raining pigs and horses. (オーストラリア語法)

OED によると初例は1738年の Swift の文章である.ただし,a1652年として It shall raine . . Dogs and Polecats. なる関連表現がある.

・ 鷹家 秀史,須賀 廣 『実践コーパス言語学』 桐原ユニ,1998年.

2010-08-29 Sun

■ #489. ハンガリー語から英語への借用語 [loan_word][etymology][icehl]

ICEHL-16 の学会でハンガリーに行っていた.ハンガリーの公用語のハンガリー語 ( Hungarian, Magyar ) はヨーロッパにありながら印欧語族でなくウラル語族 ( Uralic ) に属している「アジアの言語」だ.ウラル語族のなかでもフィン=ウゴル語派,ウゴル語群に属する言語で,Ethnologue の情報によると1000万人の話者がおり,ウラル語族としては最大の言語である.またウラル語族のなかで最も古い12世紀の文献が残っている.

当然のことながら語族の異なる英語とは言語類型的に遠く,歴史文化的なつながりもそれほど多くはないので,英語(史)と結びつけるのが困難である.ただ世界の語彙を吸収している英語のことなので,ハンガリー語の単語もいくつか英語に入り込んでいる.OED によるとざっと30語以上はあるようだ.

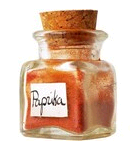

馴染みのない単語が多いが,ハンガリーの代表料理として goulash 「グーラッシュ」が知られている.タマネギ,パプリカ,キャラウェーを用いたビーフシチューで,見た目はこんな料理.ハンガリー語の gulyās (hūs) "herdsman's (meat)" に由来し,英語には19世紀の終わりに入ってきた.料理の起源は9世紀に遡る.マジャール人( Magyar; ハンガリーの主要民族)の羊飼いが羊の放牧に出かけるときに,肉シチューを乾燥させたものを羊の胃袋で作った袋に詰めて出かけたという.それを水でシチューに戻して食べたようだ.一種のレトルト弁当だ.

goulash にも大量に入っている paprika もハンガリー語から入った.さらに遡ればセルビア語の pàper に指小辞を付加した pàprìka に行き着き,その源はギリシア語の páperi "pepper" である.乾燥した成熟アマトウガラシで辛味が少なく,どんな料理でも真っ赤にしてしまうきつい色だ.原産はスペイン,インド,アメリカなど諸説ありハンガリーではないが,この香辛料はハンガリーの象徴となっており,ハンガリー産の "rose paprika" は世界最良品質のパプリカとされる.paprika は英語へはやはり19世紀の終わりに入ってきた.

他には,ハンガリーの通貨 forint を挙げておこう.ハンガリー通貨としては1946年に制定された新しいものだが,起源は古イタリア語の fiorino に遡り,1252年に Florence で最初に発行された florin 「フロリン金貨」と同根である.硬貨にユリの花模様 ( 古イタリア語 fiore 「花」 ) があることからこの名がついた.厳しい財務状況によりハンガリーのユーロ入りはまだ先のようだ.

2010-08-25 Wed

■ #485. 語源を知るためのオンライン辞書 [web_service][link][dictionary][etymology]

今日は語源情報を与えてくれるオンライン辞書を紹介したい.専門的なオンラインの英語語源辞書は Online Etymology Dictionary だけだが,一般のオンライン辞書の語源欄にも便利なものがある.英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)もどうぞ.

(1) 唯一の本格派オンライン語源辞書

・ Online Etymology Dictionary: Douglas Harper 氏による本格的な語源辞書.初出年あり.英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)でもお世話になっています.お薦め.

(2) 語源の勉強になるお薦めの辞書

・ Dictionary.com: 初出年あり.The Random House dictionary や Collins English Dictionary などの複数の辞書の記述を比べられるので便利.お薦め.

・ The Free Dictionary: American Heritage Dictionary of the English Dictionary と Collins English Dictionary に基づいた簡潔な語源説明.比べられて便利.また,thesaurus の情報も一緒に入ってきて有用.単なる類義語だけでなく関連語が一覧されるので,語彙増強にも役立つ.お薦め.

・ Merriam-Webster's Online Dictionary: 老舗辞書の語源欄として有用.初出年あり.

・ スペースアルクの語源辞典: 日本語で分かりやすい.関連語の一覧が出るので,語彙増強に利用できる.

(3) 意味や類義語などを知るついでに語源を軽く知りたいときに

・ Oxford Dictionaries Online - English Dictionary and Thesaurus: 老舗の辞書に簡潔な語源説明あり.Origin 欄で読みやすい説明.

・ Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913 + 1828): 本格派辞書(旧版)の語源欄.

・ HyperDictionary.com: 同じく Webster (1913) の語源欄.ただ,thesaurus の情報も一緒に入ってくるので便利なときも.

・ Wiktionary: 簡潔な語源説明.先頭に語源欄が来る.

・ MSN Encarta Dictionary: 簡潔な語源説明.

(4) 語源に関する読み物

・ Etymologically Speaking: 語源豆辞典.228語しかないが各々に丁寧な説明があり,辞書としてよりも読み物として面白い.

・ hellog の語源の話題: 本ブログでも何かと語源は断片的に扱っているので.検索ボックスに "etymology ○○" (○○は英単語)などとすると引っかかるものがあるかもしれない.

2010-08-19 Thu

■ #479. bushel [etymology][chaucer][palatalisation]

ロシアの異常気象と干ばつによる小麦の不作で,小麦の先物価格が高騰している.ロシアはアメリカ,カナダに次ぐ世界3位の小麦輸出国で,国際価格を乱高下させる可能性がある.小麦価格の高騰に関する新聞記事を読んでいると,1ブッシェル当たり7ドルを超えたなどという指標に出くわす.

bushel 「ブッシェル」は穀物・果実などの量を測るのに用いられるヤード・ポンド法の単位である.本来は重量でなく体積の単位であり,35.24リットル( Winchester bushel; 米国および15世紀から1824年までのイングランドで)あるいは36.37リットル( Imperial bushel; 英国で)に相当する.重量単位としては1ブッシェル升の体積に対応する重量を表わすが,穀物によって対応する重量は異なるために,イギリスでは13世紀以来,複数の重量に対応することになっている.小麦の場合には約27kgである.

14世紀,中英語の busshel, bussel は古フランス語 boissiel (現代フランス語の boisseau )からの借用語で,後者は boisse + -el という派生語である.語根の boisse は6分の1ブッシェルの意で,俗ラテン語 ( Vulgar Latin ) の *bostia 「手一杯の分量」,さらにはゴール語 ( Gaulish ) の *bosta に遡るとされる.フランス語から英語に入った -ss をもつ語では,1400年頃までに当該音が /s/ から /ʃ/ へ変化するに伴い,綴字も <ss> から <sh> へと変化した ( see [2010-04-08-1] ) .

さて,bushel と聞いて思い出すのは,Chaucer の The Canterbury Tales のなかの1話 "The Reeve's Tale" である.粉屋が小麦をピンはねするという悪行に対して,オックスフォード大学の神学生2人が粉屋の奥さんと娘を寝取ることで仕返しをするという下世話な物語である.ファブリオ ( fabliau ) と呼ばれるこの種の韻文滑稽譚は,現代の読者が読んでも愉快である.粉屋が神学生2人の馬の手綱をほどいて逃がすという悪戯を働いた後に,まんまと半ブッシェルをせしめてしまうシーンが印象深い ( ll. 4093--94; see the text here. ) .

He half a busshel of hir flour hath take,

And bad his wyf go knede it in a cake.

小麦は現代世界で最も収穫量の多い穀物である.半ブッシェルほどをせしめたくなるほどにブッシェル当たりの価格に一喜一憂するのは,600年前も今も変わっていないということだろう.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow