2021-08-23 Mon

■ #4501. 世界の英語変種の整理法 --- McArthur の "Hub-and-Spokes" モデル [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics]

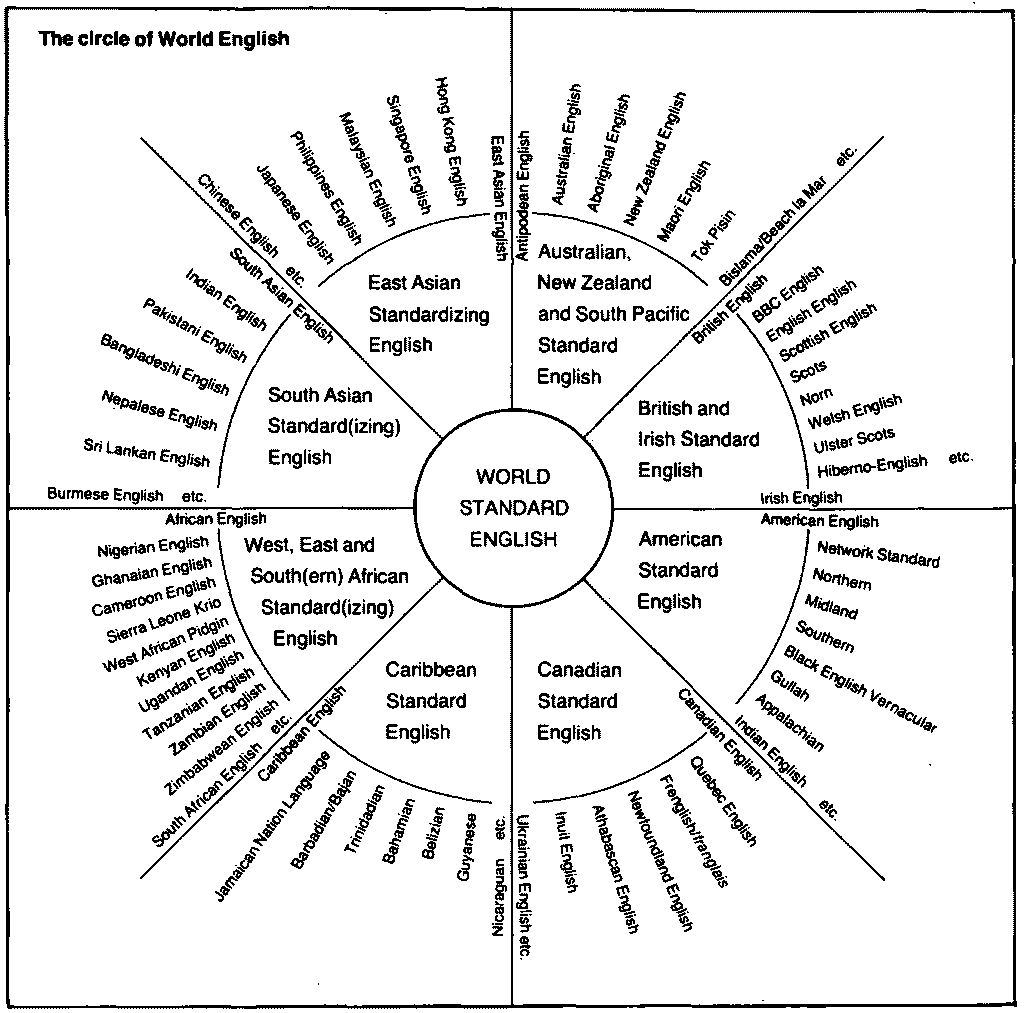

英語変種の整理法として比較的早くに提起されたモデルの1つに "Hub-and-Spokes" モデルがある.様々な英語変種から構成される同心円の図を車輪のハブとスポークに見立てた視覚モデルだ.このモデルにもいくつかのバージョンがあるが,McArthur が1987年の論文 ("The English Languages?", 11) で提示したものを覗いてみたい.1991年の論文 ("Models of English", 19) に再掲されている図を再現する.

このモデルの要点について,McArthur ("The English Languages?", 11) は次のように解説している.

The purpose of the model is to highlight the broad three-part spectrum that ranges from the 'innumerable' popular Englishes through the various national and regional standards to the remarkably homogeneous but negotiable 'common core' of World Standard English.

McArthur 自身も述べているように,このモデルはあくまでたたき台として提案されたものであり,様々な問題や議論が生じることが予想される.実際,いくらでも批判的なコメントを加えることができる.個々の変種の分類はこの通りで広く受け入れられるのか,BBC English と Norn が同列に置かれているのはおかしいのではないか,また Australian English と Tok Pisin も然り.さらに本質的な問いとして,そもそも中央に据えられている "World Standard English" というものは現実に存在するのか.

この図が全体として World English を構成しているという見方については,McArthur ("The English Language", 10) は「逆説的な事実」であると評している.

Within such a model, we can talk about a more or less 'monolithic' core, a text-linked World Standard negotiated among a variety of more or less established national standards. Beyond the minority area of the interlinked standards, however, are the innumerable non-standard forms --- the majority now as in Roman times, with all sorts of reasons for being unintelligible to each other. There is nothing new in this, and it is a state of affairs that is unlikely to change in the short or even the medium term. In the distinctness of Scots from Black English Vernacular, Cockney from Krio, and Texian from Taglish, we have all the age-old criteria for talking about mutually unintelligible languages. Nonetheless, all such largely oral forms share in the totality of World English, and can be shown to share in it, however bafflingly different they may be. This is a paradox, but it is also a fact.

・ McArthur, Tom. "The English Languages?" English Today 11 (1987): 9--11.

・ McArthur, Tom. "Models of English." English Today 32 (1991): 12--21.

2021-08-20 Fri

■ #4498. 世界英語と最適性理論 [ot][phonology][world_englishes][pidgin][contact][sociolinguistics]

社会言語学的文脈で議論されることが多い世界英語 (world_englishes) と,音韻理論としての最適性理論 (Optimality Theory; ot) の2つを組み合わせて考えてみることなど,これまでなかったが,Uffmann がまさにそのような論考を提示している.

"World Englishes and Phonological Theory" という論題だけを見たときには,世界中の様々な英語変種の音韻論を比べて,最適性理論により統一的に説明しようとするものだろうかと思ったが,どうもそういうわけではないようだ.究極の目標としてはそのようなことも考えているのかもしれないが,この論考では,主に Vernacular Liberian English (cf. 「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1])) というL2英語変種の音韻特徴を,L1の制約(のランキング)が持ち越されたことに由来するとして説明するのに,最適性理論を援用している.

刺激的な論文だった.言語接触 (contact) というすぐれて社会言語学的な問題と,音韻体系に関わる理論言語学的な問題とが,最適性理論のランキングを介して結びつけられる快感を得たといえばよいだろうか.ただし,この論文で両者の結びつきが必ずしも鮮やかに提示されたわけではない.あくまで今後の課題として示されるにとどまってはいる.それでも,見通しとしては前途有望だ.Uffmann (79--80) は次のように見通している.

We also still do not have a clear idea of how the social factors in language contact interface with the formal properties of a grammar. With respect to creoles, Uffmann . . . suggests that there are three main processes at work whose relative weighting will depend on the exact nature of the contact situation: (a) transfer of substrate rankings, (b) levelling across substrates, which will be levelling to the unmarked (unless the marked option is shared by a majority of speakers), that is, choosing the ranking from the pool of grammars in which markedness constraints are ranked highest, and (c) acquisition of the superstrate grammar, as reranking via constraint demotion . . . . How does this proposal transfer to other contact varieties?

In this context, a particularly interesting model to look at could be the Dynamic Model of postcolonial Englishes proposed in Schneider (2007; this volume). It is interesting not only because it is the best developed framework to date to account for all postcolonial varieties, from settler varieties, via nativized varieties, to pidgins and creoles. Its special relevance lies in the fact that it links sociolinguistic and socio-historical conditions to identify construction and to linguistic effects. Why and how then do specific contact settings yield specific linguistic outcomes? How could this proposal tie in with Uffmann's model of constraint transfer, levelling to the unmarked and reranking (as acquisition)? This chapter cannot answer these questions. It can only serve as a call for more serious research in this field. Linking World Englishes to phonological theory and applying the models of phonological theorizing to varieties of English from around the world can be an exciting endeavour, and it is to be hoped that it can enrich our understanding of both the processes that lead to the emergence of new Englishes and of the fundamental principles that underlie phonological computation and processing.

ここでは,言語接触を巡る社会的諸パラメータの強度,基層言語の影響,普遍的制約の存在,といった言語学の端から端までを覆う話題を,最適性理論のランキングという1つの装置に収斂させていこうという遠大な狙いが感じられる.

最適性理論については,「#3848. ランキングの理論 "Optimality Theory"」 ([2019-11-09-1]),「#3867. Optimality Theory --- 話し手と聞き手のニーズを考慮に入れた音韻理論」 ([2019-11-28-1]),「#1581. Optimality Theory の「説明力」」 ([2013-08-25-1]),「#3910. 最適性理論 (Optimality Theory) のランキング表の読み方」 ([2020-01-10-1]) を参照.

上の引用で参照されている Schneider の "Dynamic Model" については,昨日の記事「#4497. ポストコロニアル英語変種に関する Schneider の Dynamic Model」 ([2021-08-19-1]) を参照.

・ Uffmann, Christian. "World Englishes and Phonological Theory." Chapter 4 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 63--83.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

2021-08-19 Thu

■ #4497. Schneider の ポストコロニアル英語変種に関する "Dynamic Model" [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics][contact][accommodation][variation][dynamic_model]

先日,「#4492. 世界の英語変種の整理法 --- Gupta の5タイプ」 ([2021-08-14-1]) や「#4493. 世界の英語変種の整理法 --- Mesthrie and Bhatt の12タイプ」 ([2021-08-15-1]) で世界英語変種について2つの見方を紹介した.他にも様々なモデルがあり,model_of_englishes で取り上げてきたが,近年もっとも野心的なモデルといえば,Schneider の ポストコロニアル英語変種に関する "Dynamic Model" だろう.2001年から練り上げられてきたモデルで,今や広く受け入れられつつある.このモデルの骨子を示すのに,Schneider (47) の以下の文章を引用する.

Essentially, the Dynamic Model claims that it is possible to identify a single, underlying, fundamentally uniform evolutionary process which can be observed, with modifications and adjustments to local circumstances, in the evolution of all postcolonial forms of English. The postulate of some sort of a uniformity behind all these processes may seem surprising and counterintuitive at first sight, given that the regions and historical contexts under investigation are immensely diverse, spread out across several centuries and also continents (and thus encompassing also a wide range of different input languages and language contact situations). It rests on the central idea that in a colonization process there are always two groups of people involved, the colonizers and the colonized, and the social dynamics between these two parties has tended to follow a similar trajectory in different countries, determined by fundamental human needs and modes of behaviour. Broadly, this can be characterized by a development from dominance and segregation towards mutual approximation and gradual, if reluctant, integration, followed by corresponding linguistic consequences.

このモデルを議論するにあたっては,その背景にあるいくつかの前提や要素について理解しておく必要がある.Schneider (47--51) より,キーワードを箇条書きで抜き出してみよう.

[ 4つの(歴史)社会言語学の理論 ]

1. Language contact theory

2. A "Feature pool" of linguistic choices

3. Accommodation

4. Identity

[ 2つのコミュニケーション上の脈絡 ]

1. The "Settlers' strand"

2. The "Indigenous strand"

[ 4つの(歴史)社会言語学的条件と言語的発展の関係に関わる要素 ]

1. The political history of a country

2. Identity re-writings of the groups involved

3. Sociolinguistic conditions of language contact

4. Linguistic developments and structural changes in the varieties concerned

[ 5つの典型的な段階 ]

1. Foundation

2. Exonormative stablization

3. Nativization

4. Endonormative stabilization

5. Differentiation

Schneider のモデルは野心的かつ包括的であり,その思考法は Keller の言語論を彷彿とさせる.今後,どのように議論が展開していくだろうか,楽しみである.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2021-08-14 Sat

■ #4492. 世界の英語変種の整理法 --- Gupta の5タイプ [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics][bilingualism]

世界英語 (World Englishes) をモデル化し整理する試みは,様々になされてきた.本ブログで model_of_englishes の各記事で紹介してきた通りである.視覚的な図で表現されるモデルが多いなかで,今回紹介する Gupta によるモデルは単純なリストである.世界の英語変種を5タイプに分類している.Schneider (44) より Gupta モデルの紹介部分を引用する.

Gupta (1996) proposed five types of variety settings, based on whether English is embedded in multilingual nations and on how it originated in a given country (with "ancestral" indicating settler transmission, "scholastic" denoting contexts in which formal education was important, and "contact" characterizing more mixed and creolized varieties):

・ "Monolingual ancestral English" (e.g. United States, Australia, New Zealand).

・ "Monolingual contact variety" (e.g. Jamaica)

・ "Multilingual scholastic English" (e.g. India, Pakistan)

・ "Multilingual contact variety" countries (e.g. Singapore, Nigeria, Papua New Guinea).

・ "Multilingual ancestral English" (e.g. South Africa, Canada)

関与するパラメータは2つだ.1つ目は多言語使用のなかでの英語使用か否か.2つ目は,その英語(使用)の起源が,母語話者の移住によるものか,正規教育によるものか,言語混合によるものか.これらの組み合わせにより論理的には6タイプの変種が区別されるが,実際には "Monolingual scholastic English" に相当するものはない.例えば,将来日本の英語教育が著しく発展し,日本語母語話者がみな英語へ言語交替したならば,それは "Monolingual scholastic English" と分類されることになるだろう(ありそうにない話しではあるが).

大雑把ではあるが,歴史社会言語学的な基準による見通しのよい整理法といえる.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

・ Gupta, A. F. "Colonisation, Migration, and Functions of English." Englishes around the World. Vol. 1: General Studies, British Isles, North America. Studies in Honour of Manfred Görlach. Ed. by E. W. Schneider. Amsterdam: Benjamins, 1997. 47--58.

2021-07-20 Tue

■ #4467. インド英語は「崩れた英語」か「土着化した英語」か? [variety][esl][indian_english][linguistic_ideology][sociolinguistics]

「#4463. 「印製英語」」 ([2021-07-16-1]) と「#4464. インド英語の歴史の時代区分」 ([2021-07-17-1]) でインド英語 (Indian English) の話題を取り上げた.インド英語に限らないのだが,ESL (English as a Second Language) や EFL (English as a Foreign Language) などの非母語変種を観察すると,当然ながら英米標準英語と異なる言語特徴が多く浮かび上がってくる.このような特徴をどうみるかに関して2つの対立する立場がある.

1つは,非母語話者がモデルとして想定していた英米標準英語を不完全にしか習得できなかったがゆえの言語的逸脱と見る立場である.「崩れた英語」観と呼んでおこう.もう1つは,その特徴を方言的革新ととらえ,それを含めて自立した英語変種であると見る立場だ.「土着化した英語」観と呼んでおきたい.1990--91年,「崩れた英語」観を唱えた Randolph Quirk と「土着化した英語」観を唱えた Braj Kachru の間で論争が起こった,世界英語の研究史における有名な論争である.

いずれの立場が真実を体現しているのだろうか.言語学的な観点からは,各々の言語特徴についてその起源と発達を調査したり,第2言語習得の知見を参照するなどして判断するという方法はあるだろう.しかし,それだけでは問題は解決しそうにない.というのは,これは純粋に言語学的な問題というよりは,言語変種に対する態度,もっといえば言語イデオロギーの問題だからだ.

インド英語研究に関していえば,先の記事で参照してきた Sharma (2089--90) によると,初期の研究はおよそ「崩れた英語」観に立つものが多かったが,最近では「土着化した英語」観に立つものが増えてきているという.英語規範を英米変種など外に仰ぐ "exo-normative" な見方から,規範を自身で内に築き上げる "endo-normative" な見方へ移行してきているようだ.ただし,Sharma (2090) が締めくくりの言葉として "Indian English . . . undergoing a shift from exonormative to endonormative stablization but not as fully nativezed and diversified as native varieties" と述べているように,現在のインド英語は,両極の中間,過渡期的な位置づけにあるというのが事実のように思われる.

・ Sharma, Devyani. "Second-Language Varieties: English in India." Chapter 132 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2077--91.

2021-07-19 Mon

■ #4466. World Englishes への6つのアプローチ [world_englishes][variety][sociolinguistics][lingua_franca][contact][linguistic_ideology][linguistic_imperialism]

現代世界に展開する様々な英語変種,いわゆる "World Englishes" の研究は,この40年ほどの間,主に社会言語学の立場から注目されてきた.世紀をまたぐこの数十年間,リングア・フランカとしての英語は存在感を著しく増し,世界を席巻する社会現象というべきものになった.英語研究においても明らかにその衝撃が感じられ,例えば World Englishes に関する学術雑誌が続々と発刊されてきた.English World Wide (1979),English Today (1984) ,World Englishes (1985) などである.

World Englishes は(応用)言語学の様々な角度から迫ることができる.英語史も様々な角度の1つであり,本ブログでも種々に取り上げてきた次第である.Mesthrie and Bhatt の序説 (1) によると,World Englishes へのアプローチとして6点が挙げられている.

・ as a topic in Historical Linguistics, highlighting the history of one language within the Germanic family and its continual fission into regional and social dialects;

・ as a macro-sociolinguistic topic 'language spread' detailing the ways in which English and other languages associated with colonisation have changed the linguistic ecology of the world;

・ as a topic in the filed of Language Contact, examining the structural similarities and differences amongst the new varieties of English that are stabilising or have stabilised;

・ as a topic in political and ideological studies --- 'linguistic imperialism' --- that focuses on how relations of dominance are entrenched by, and in, language and how such dominance often comes to be viewed as part of the natural order;

・ as a topic in Applied Linguistics concerned with the role of English in modernisation, government and --- above all --- education; and

・ as a topic in cultural and literary studies concerned with the impact of English upon different cultures and literatures, and the constructions of new identities via bilingualism.

このような概説は,実に視野を広げてくれる.私など World Englishes を主として英語史の立場から見るにすぎなかったが,とたんに多次元の話題に見えてくるようになった.各分野の概説書の第1ページというものは,しばしば啓発的である.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2021-07-17 Sat

■ #4464. インド英語の歴史の時代区分 [indian_english][periodisation][esl][sociolinguistics][hindi]

近年,インドは国際的に存在感を高めているが,それに伴ってインドで用いられる英語,いわゆるインド英語 (Indian English) への注目も高まってきている.このインド英語には意外と長い歴史がある.少なくみても400年ほどはある.

Sharma (2077--85) は,インド英語の歴史を社会言語学的な観点から緩く4つの時代に区分している.簡単に説明を補いながら以下に示そう.

(1) The early presence of English in India (17th--18th century)

エリザベス1世の統治下の1600年,東インド会社が設立され,イギリスとインドの交易が本格的に始まった.この東インド会社は,1858年のイギリスによる直接統治まで拡大を続けることになる.当初は英語とインドの土着言語との接触は実用的なもので,互いの言語を不完全に習得する程度にとどまった.18世紀からはキリスト教学校が設立され,次第に英語使用がインドの人々の間に広がっていった.

(2) Colonial language ideologies (18th--19th century)

1757年,東インド会社軍がプラッシーの戦いでベンガル軍に勝利し,インドに対するイギリスの支配権が確立した.インドの不満は100年後の1857年にインド大反乱として爆発したが,鎮圧された後,翌1858年からはイギリスによる直接統治が始まった.イギリスには,植民地インドに対して2つの対立するイデオロギーがあった.インド土着の言語や文化を黙認する "Orientalist" と,イギリスの言語や文化によってインドを啓蒙しようとする "Anglicist" とである.Orientalist の立場としては,近代英語学の祖と呼ばれる William Jones などがいた.この立場は18世紀中には優勢だったが,19世紀に入ると Anglicist のイデオロギーが強まってきた.そのピークが1835年の Thomas Macaulay の "Minute on Indian Education" に結実しており,そこでは英語の優越性が明確に宣言された.インド人の知識人のなかにも Rammohun Roy のように Anglicist の立場をとるものがいた(cf. 「#3315. 「ラモハン・ロイ症候群」」 ([2018-05-25-1])).この結果,19世紀中,教育,出版,政治における英語使用が着実に増加した.

(3) English and the Independence movement (19th--20th century)

第1次大戦後,イギリス支配からの独立を目指す民族運動が起こった.英語ではなく土着言語の使用を訴えた Mahatma Gandhi の運動に象徴されるように,反英語のイデオロギーが台頭してきた.国民会議派の指導者で後にインドの初代首相となった Nehru も英語への抵抗を呼びかけた.しかし,1947年に独立が成し遂げられると,現実的な観点からは英語を保持せざるを得ないとの論調が復活してきた.以降,インドでの英語使用は継続してきたが,かつてのようなイギリス標準英語への憧憬をもつインド人は減ってきた.

(4) English in independent India: planning and use (20th century)

少なく見積もって415の言語が用いられているインドでは,複雑な多言語使用の様相がみられる.そのなかで22の言語が地域公用語として認められている.中央政府の言語としてはヒンディー語が公用語として,英語が準公用語として指定されている.独立直後には教育言語としてインドの土着言語が厚遇され,英語も当面は必要悪として保持するものの,いずれは使用されなくなっていくべきものと予期されていた.しかし,現実には土着言語間の政治的軋轢という問題があり,非土着言語として中立的な立場にある英語の使用が止まることはなかった.現在ではヒンディー語が優勢ではあるが,若い世代で英語のバイリンガルも普通となってきており,「インドの土着英語」というとらえ方が広がってきている.

・ Sharma, Devyani. "Second-Language Varieties: English in India." Chapter 132 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2077--91.

2021-07-10 Sat

■ #4457. 英語の罵り言葉の潮流 [swearing][slang][asseveration][lexicology][semantic_change][taboo][euphemism][pc][sociolinguistics][pragmatics]

英語史における罵り言葉 (swearing) を取り上げた著名な研究に Hughes がある.英語の罵り言葉も,他の言葉遣いと異ならず,各時代の社会や思想を反映しつつ変化してきたこと,つまり流行の一種であることが鮮やかに描かれている.終章の冒頭に,Swift からの印象的な2つの引用が挙げられている (236) .

For, now-a-days, Men change their Oaths,

As often as they change their Cloaths.

Swift

Oaths are the Children of Fashion.

Swift

英語の罵り言葉の歴史には,いくつかの大きな潮流が観察される.Hughes (237--40) に依拠して,何点か指摘しておきたい.およそ中世から近現代にかけての変化ととらえてよい.

(1) 「神(の○○)にかけて」のような by や to などの前置詞を用いた誓言 (asseveration) は減少してきた.

(2) 罵り言葉のタイプについて,宗教的なものから性的・身体的なものへの交代がみられる.

(3) C. S. Lewis が "the moralisation of status word" と指摘したように,階級を表わす語が道徳的な意味合いを帯びる過程が観察される.例えば churl, knave, cad, blackguard, guttersnipe, varlet などはもともと階級や身分の名前だったが,道徳的な「悪さ」を含意するようになり,罵り言葉化してきた.

(4) 「労働倫理」と関連して,vagabond, beggar, tramp, bum, skiver などが罵り言葉化した.この傾向は,浮浪者問題を抱えていたエリザベス朝に特徴的にみられた.

(5) 罵り言葉と密接な関係をもつタブー (taboo) について,近年,性的なタイプから人種的なタイプへの交代がみられる.

英語の罵り言葉の潮流を追いかける研究は「英語歴史社会語彙論」の領域というべきだが,そこには実に様々な論題が含まれている.例えば,上記にある通り,タブーやそれと関連する婉曲語法 (euphemism) の発展との関連が知りたくなってくる.また,典型的な語義変化のタイプといわれる良化 (amelioration) や悪化 (pejoration) の問題にも密接に関係するだろう.さらに,近年の political correctness (= pc) 語法との関連も気になるところだ.slang の歴史とも重なり,社会言語学的および語用論的な考察の対象にもなる.改めて懐の深い領域だと思う.

・ Hughes, Geoffrey. Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity in English. London: Penguin, 1998.

2021-07-09 Fri

■ #4456. 黒人英語 (= AAVE) を巡る6つの立場 [aave][creole][ame][sociolinguistics][variety][historiography]

African American Vernacular English (= AAVE),いわゆる黒人英語の話題について aave の各記事で取り上げてきた.AAVE の起源と発達を巡っては激しい論争が繰り広げられてきたし,現在も続いている.つまり決定的な解答は与えられていないといってよい.

よく知られているのは,クレオール語起源説 (creolist hypothesis) かイギリス変種起源説 (Anglicist hypothesis) かを巡る対立である.これについては「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]),「#2739. AAVE の Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis 再訪」 ([2016-10-26-1]) などで紹介した.

しかし,AAVE を巡る学史は,この2つの派閥の間の論争の歴史として単純にくくることはできない.ほかにもいくつかの立場があるのだ.Lanehart (1826--27) が,ハンドブックにて6つの立場を端的に解説してくれている.箇条書きで引用しよう(なお,Lanehart は African American Language (= AAL) という呼称を用いている).

(1) Anglicist (aka Dialectologist), which purports that Africans in American (sic) learned regional varieties of British English dialects from British overseers with little to no influence from their own native African languages and cultures;

(2) Creolist, which purports that AAL developed from a prior US creole developed by slaves that was widespread across the colonies and slave-holding areas (though Neo-Creolists acknowledge there likely was not a widespread creole but one that emerged in conditions favorable to creole development);

(3) Substratist, which purports that distinctive patterns of AAL are those that occur in Niger-Congo languages such as Kikongo, Mande, and Kwa;

(4) Ecological and Restructuralist, which is a perspective within the Anglicist position that acknowledges the difficulty of knowing the origins of AAL but proposes that we can say something useful about Earlier AAL (not nascent AAL) given settlement and migration patterns as well as socio-ecological issues;

(5) Divergence/Convergence, which purports that AAL diverges and converges to white varieties over the course of its history with respect to changes in and degrees of racism, segregation, inequalities, and inequities that fluctuate across time and differs (sic) regionally; and

(6) Deficit, which purports that AAL is based on the assumption that Africans in America and their culture are inferior to whites and their language learning as a result was imperfect and bastardized.

各々の仮説には,純粋に言語学的な知見が反映されている部分もあれば,提唱者や支持者のイデオロギーや認識論的な立場が色濃く反映されている部分もある.後者が入り込むからこそ議論がややこしくなる,というのがこの問題の抱える深い悩みである.

・ Lanehart, Sonja L. "Varieties of English: Re-viewing the Origins and History of African American Language." Chapter 117 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1826--39.

2021-06-18 Fri

■ #4435. 言語変化の地理的な伝播に関する諸説の問題点 [wave_theory][geography][geolinguistics][sociolinguistics]

昨日の記事「#4434. 言語変化の地理的な伝播に関する諸説」 ([2021-06-17-1]) で,様々なモデルをみてきた.それら既存の諸説を鋭く批判している論者に地理学者の Gregory がいる.以下,Gregory 批判の内容について,Britain (2037--39) の説明を介してではあるが,紹介しコメントしたい.

Gregory の批判は,端的にいえば,いずれの伝播説も社会の成員(集団)間の交流のあり方の機微を考慮していないということだ.言語変化の伝播についていえば,波状説にせよそこから派生した諸説にせよ,言語的革新が途中で性質を変えることなく地理的に自動的に広がっていき,旧来の形式を置き換えるものと想定されている.そこでは,(1) 言語的革新そのものが,伝播していく中で形式や機能を変化させていく可能性について考慮されておらず,(2) 社会の成員(集団)が新形式を意識的に受け入れる,あるいは拒むといった「主体的選択」の概念が欠けており,(3) さらに,言語接触の帰結には様々なタイプがあるにもかかわらず,新形式が旧形式を置き換えるという単純な1つの帰結しか前提とされていない.要するに,言語接触 (contact) の条件,過程,結果に関するきめ細かな考察がなされていないというわけだ.

特に (2) の指摘について,Gregory (1985: 322--23) の次の1節を引用しよう.

In even the most developed version [of Hägerstrand's diffusion theory --- DB] it is axiomatic that 'resistance levels' will eventually diminish, and these are supposed to be a function of insufficient information --- of ignorance --- rather than of conscious collective action. There is a strong presumption that innovations are pro bono publico, therefore, and that their adoption is as uncontentious as it is unproblematic. (qtd. in Britain (2037))

この議論から強く想起されるのは「言語変化は人間による積極的な採用である」という言語変化観である.言語変化が地理的に伝播していくと表現するよりも,地理的に異なる話者(集団)がその言語変化を意識的に受け入れていくと表現するほうがふさわしい.主役はその新しい言語形式ではなく,それを受け入れる話者である.伝播説は,話者の顔がみえる伝播説ではなければならない.そのような議論として解釈できる.

Britain (2039) は,Gregory の議論を受け,既存の伝播説について次のようにまとめている.

In general, then, the weaknesses of contemporary spatial diffusion models can be seen to result from their failure to adopt a richly socialized and interactional perspective on the spaces across which features diffuse. Society in diffusion models, Gregory (1985: 328--329) argues, needs to be conceived as a "multidimensional structure and not 'squashed into a flat surface, pock-marked only by the space-time incidence of events'".

言語変化の伝播の研究も,問題が山積みのようだ.

なお,上で触れた「言語変化は人間による積極的な採用である」という言語変化観については,以下の記事を参照されたい.

・ 「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1])

・ 「#2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2)」 ([2015-03-06-1])

・ 「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1])

・ 「#3367. 種類,選択,変化 --- 社会言語学の3つの前提」 ([2018-07-16-1])

・ 「#1502. 波状理論ならぬ種子拡散理論」 ([2013-06-07-1])

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

・ Gregory, Derek. "Suspended Animation: The Stasis of Diffusion Theory." Social Relations and Spatial Structures. Ed. Derek Gregory and John Urry. London: Macmillan, 1985. 296--336.

・ Gregory, Derek. "Diffusion." The Dictionary of Human Geography. 4th ed. Ed. Ron Johnston, Derek Gregory, Geraldine Pratt, and Michael Watts. Oxford: Blackwell, 2000. 175--78.

・ Hägerstrand, Torsten. "Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and the Diffusion of Information." Papers and Proceedings of the Regional Science Association 16 (1966): 27--42.

2021-06-17 Thu

■ #4434. 言語変化の地理的な伝播に関する諸説 [wave_theory][geography][geolinguistics][sociolinguistics][history_of_linguistics]

言語変化は地理的にどのように伝播するのか.言語地理学 (linguistic geography or geolinguistics) の問題として,様々な説が唱えられてきた.最も古く最もよく知られているのは波状説 (the wave theory; Wellentheorie) だろう.変化の生じた中心地から,同心円状に波のように広がっていくというものだ.日本語研究において「方言周圏論」として知られるものも,この一種と考えてよい.関連して「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) や wave_theory の各記事を参照.

波状説に都市階層や人口規模というパラメータを組み込んだ "Urban Hierarchy Model" あるいは "cascade diffusion" と称される説もある (Britain 2035) .これは大都市で始まった変化が中都市,そして小都市,村,田舎へと,階層・規模に沿った順序で伝播していくというものだ.

この "Urban Hierarchy Model" の延長線上に "gravity model" という説がある.都市間の相対的な影響関係を考慮するモデルだ(cf. 「#2170. gravity model」 ([2015-04-06-1])).言語変化がある都市から別の都市へとジャンプしながら伝播していく様子から,私が「飛び石理論」と呼んできたものにも近い(cf.「#2034. 波状理論ならぬ飛び石理論」 ([2014-11-21-1]),「#2040. 北前船と飛び石理論」 ([2014-11-27-1])).

さらにこれらの説の1変種として "Cultural Hearth model" (Britain 2036) というものもある.ある都市から別の都市に伝播するよりも早く,まず都市周辺部に広がっていくという事例が報告されている.「#2037. 言語革新の伝播と交通網」 ([2014-11-24-1]) で紹介した例なども,これに近いかもしれない.

たいてい言語変化の伝播は都市から田舎へという方向性をもつものと認識されているが,逆に田舎から都市へ伝播するタイプの事例も確認されている.これは "counterhierarchical diffusion" と呼ばれる (Britain 2037) .関連して「#2171. gravity model の限界」 ([2015-04-07-1]) を参照されたい.

単純な波状説を除いた上記の諸説は,それぞれ力点の置き方こそ異なっているが,およそ地理的距離,都市階層,人口規模などのパラメータを設定している点では共通している.パラメータの種類を増やして新たなモデルを提示していくことも可能かもしれないが,そのようなパラメータの束の本質は何なのだろうか.これについて,言語地理学の第一人者である Hägerstrand は "the diffusion of innovation is by definition a function of communication" (27) と喝破している.複数のパラメータを単一の "communication" にまとめあげただけ,といえばそうなのだが,すべての言語変化の伝播を1つのモデルで説明しようとしても無理だということを分かりやすく述べた謂いだと思う.ある種の一般的な傾向は見出せるとしても,伝播の個々の事例は独自のものであり,したがって独自に設定されたパラメータで説明されるべきものなのだろう.

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

・ Hägerstrand, Torsten. "Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and the Diffusion of Information." Papers and Proceedings of the Regional Science Association 16 (1966): 27--42.

2021-06-16 Wed

■ #4433. J. Milroy の「弱い絆」理論と W. Labov の「強い絆」理論 [social_network][weakly_tied][language_change][sociolinguistics]

社会言語学の social_network の理論によれば,ある集団に強固には組み込まれておらず,他集団と弱く結びついている (weakly_tied) 個人こそが,言語的革新を拡散させるのに重要な役割を果たすという.James Milroy の研究によって広く知られるようになった理論であり,本ブログでも「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1]),「#1352. コミュニケーション密度と通時態」 ([2013-01-08-1]) などで取り上げてきた.

この理論について,もう少し詳しく説明しよう.結束の固いネットワークは,外部からもたらされる革新の受容を拒む保守的な傾向を示す一方,そのようなネットワークと弱いつながりをもつにすぎない個人は,外部からの革新を受容しやすく,そのネットワーク内部にその革新を染み込ませていく入口になり得るという洞察だ.別の見方をすれば,「弱い絆」に特徴づけられる個人は,内部の「強い絆」に特徴づけられる個々のネットワーク間の橋渡しの役割を演じることがあるということだ.もちろん「弱い絆」をもつ個人が常に革新の橋渡しに貢献するということではなく,革新の橋渡しがなされているのであれば,そこにそのような個人が関わっているはずだという理屈だ (Milroy 176--79) .

一方で,William Labov (351, 360, 364) は,これに対して真っ向から対立する立場を取っている.言語的革新を拡散させるのは,内部にも外部にも「強い絆」をもっている指導者たちであるという.内部からも外部からも社会的に一目を置かれる「参照点」となる指導者こそが,革新の拡散に貢献するだろう.これに対して,Milroy は Labov の想定するような内部にあっても外部にあっても中心的な指導者など存在し得ないと反論している.

実際のところ,各々の理論を支持する事例が見つかっており,どちらが絶対的に正しいということではなさそうである.Britain (2034) は,Raumolin-Brunberg (2006) を参照しながら,両理論を止揚する見解を紹介している.

[D]rawing on evidence from the Helsinki Corpus of Early English Correspondence, Raumolin-Brunberg (2006) was able to suggest that both the Labovian and Milroyian approaches to finding the social locus of the diffusers of change may be accurate, sometimes. For a number of different features, she examined the rates of change at different stages of progress, and was, thereby, able to shed light on the strength of innovators' network ties at those different stages. When changes were in their infancy, she found that it was those individuals who were highly mobile and who had social profiles characterized by many weak social networks that were leading the change. When the changes were somewhat more advanced, however, it was individuals who were influential central "pillars" of their communities, with strong multiplex social ties, that were leading. She was able to conclude, therefore, that the two positions are perhaps not mutually exclusive, but simply reflect the position at different points along the life-cycle of a change.

また,Britain (2035) は,両理論の同意している点が1つあると述べている.言語変化をリードするのは,中ほどの階層 ("the upper working and lower middle classes") であるということだ (cf. 「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1])) .

論争を通じて理解が深まっている感がある.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Labov, William. Principles of Linguistic Change: Social Factors. Oxford: Blackwell, 2001.

・ Raumolin-Brunberg, Helena. "Leaders of Linguistic Change in Early Modern England." Corpus-Based Studies of Diachronic English Ed. Roberta Facchinetti and Matti Rissanen. Bern: Peter Lang, 115--34.

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

2021-06-13 Sun

■ #4430. cockney の現在 [cockney][h][variety][sociolinguistics]

cockney は,ロンドンの下町 East End に住む労働者階級の俗語的な英語変種として知られているが,これほどステレオタイプとしてみられてきた英語変種はないだろう.初期近代英語期以来続いてきた「伝統ある」ステレオタイプである(cf. 「#1458. cockney」 ([2013-04-24-1])).

言語的には,標準英語と比較して様々な差異がみられる.Fox (2016--29) に拠っていくつか挙げてみよう.

・ happy の語末母音が [ɪ] ではなく [i] で発音される,いわゆる "happy tensing"

・ 閉鎖音 /p, t, k/ が声門閉鎖音 [ʔ] で発音される

・ 歯摩擦音 /θ/, /ð/ がそれぞれ唇歯摩擦音 /f/, /v/ で発音される,いわゆる "th-fronting"

・ /h/ が発音されない,いわゆる h-dropping (cf. 「#3936. h-dropping 批判とギリシア借用語」 ([2020-02-05-1]))

・ be と have の否定形としての ain't の使用

・ She can't say nothing. のような多重否定

・ 付加疑問文の不変の innit (< isn't it) の使用

・ Cockney rhyming slang の使用 (cf. 「#1459. Cockney rhyming slang」 ([2013-04-25-1]))

これらの言語特徴は確かに現在の cockney にも認められ,現実からかけ離れたステレオタイプというわけではない.しかし,「cockney 話者」と認められる人々皆が,例えば生活の中で Cockney rhyming slang を頻用しているかといえば,それは実態からかけ離れている.実態の記述が精密になされていないことが,ステレオタイプを存続させているのだろう.

cockney 話者の分布についても,伝統的な見方には少々の修正が必要となってきているようだ.Fox (2015) 曰く,

Cockney is therefore no longer confined to the traditional dialect area with which it has been associated but has come to represent the working class dialect of a much wider geographical southeastern region of England. It is probably also accurate to say that Cockney has become synonymous with white working class speakers and is not generally a term applied to speakers of minority ethnic backgrounds even if they have been born within the traditional Cockney area.

Fox の cockney の現在に関する解説は,簡にして要を得る.以下に引用する梗概 (2013) を読むだけでも,相対化した視点から cockney を理解することができるだろう.

There is no homogeneous speech form to which Cockney refers. There have always been slight regional differences as well as specific local variants used by some speakers and of course there have also always been social and stylistic differences among individuals. Nevertheless, Cockney is a term which has a long history and, even if its application has been rather vague, has traditionally been associated with the speech of the lower social groups in London, particularly in the "East End". However, like any variety, it has been subject to change over time and recent sociolinguistic research shows that socio-economic and demographic changes to the area may render the term Cockney irrelevant to the majority of people now living in the traditional homeland of the variety. This chapter will give an overview of the traditional aspects of the London dialect while at the same time taking into account some of the recent changes described as Multicultural London English.

・ Fox, Sue. "Varieties of English: Cockney." Chapter 128 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2013--31.

2021-06-09 Wed

■ #4426. hedge [hedge][pragmatics][terminology][cooperative_principle][prototype][sociolinguistics][cognitive_linguistics][semantics]

hedge (hedge) は,語用論の用語・概念として広く知られている.一般用語としては「垣根」を意味する単語だが,そこから転じて「ぼかし言葉」を意味する.日本語の得意技のことだと言ったほうが分かりやすいだろうか.

『ジーニアス英和辞典』によると「(言質をとられないための)はぐらかし発言,ぼかし語句;〔言語〕語調を和らげる言葉,ヘッジ《◆I wonder, sort of など》.」とある.

また,Cruse の意味論・語用論の用語集を引いてみると,たいへん分かりやすい説明が与えられていた.

hedge An expression which weakens a speaker's commitment to some aspect of an assertion:

She was wearing a sort of turban.

To all intents and purposes, the matter was decided yesterday.

I've more or less finished the job.

As far as I can see, the plan will never succeed.

She's quite shy, in a way.

述べられている命題に関して,それが真となるのはある条件の下においてである,と条件付けをしておき,後に批判されるのを予防するための言語戦略といってよい.一般には「#1122. 協調の原理」 ([2012-05-23-1]) を破ってウソを述べるわけにもいかない.そこで言葉を濁すことによって,言質を与えない言い方で穏便に済ませておくという方略である.これは私たちが日常的に行なっていることであり,日本語に限らずどの言語においてもそのための手段が様々に用意されている.

私も hedge という用語を上記のような語用論的な意味で理解していたが,言語学用語としての hedge はもともと認知意味論の文脈,とりわけ prototype 理論の文脈で用いられたものらしい.Bussmann の用語集から引こう (205) .

hedge

Term introduced by Lakoff (1973). Hedges provide a means for indicating in what sense a member belongs to its particular category. The need for hedges is based on the fact that certain members are considered to be better or more typical examples of the category, depending on the given cultural background (→ prototype). For example, in the central European language area, sparrows are certainly more typical examples of birds than penguins. For that reason, of these two actually true sentences, A sparrow is a bird and A penguin is a bird, only the former can be modified by the hedge typical or par excellence, while the latter can be modified only by the hedges in the strictest sense or technically speaking.

この言語学用語自体が,この半世紀の間,意味合いを変えながら発展してきたということのようだ.ところで,個人的には hedge という用語はどうもしっくりこない.なぜ「垣根」?

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Lakoff, G. "Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts." Journal of Philosophical Logic 2 (1973): 458--508.

2021-06-05 Sat

■ #4422. code-switching が起こりうる状況に関する 2 x 2 の分類 [code-switching][contact][typology][sociolinguistics][bilingualism]

code-switching の研究と聞いてまず思い浮かぶのは,例えば日本語と英語を流ちょうに使いこなす話者どうしが,会話のなかでどのように使用言語を切り替えているかを観察し考察する,という類いの研究だろう.しかし code-switching という現象を広くとらえると,借用 (borrowing) との境目はぼやけてくるし,言語接触による干渉にも接近してくる.以下の記事でも扱ってきたように,code-switching は言語接触 (contact) 一般の話題に及ぶ大きなテーマである.

・ 「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1])

・ 「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1])

・ 「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1])

冒頭に述べたような流ちょうな2言語話者どうしの会話に限らず,1言語話者どうしの会話のなかですら code-switching が生じることはある.例えば基本的に日本語のみを話す2人が英単語を散りばめて会話していれば,そこにはある種の code-switching が生じているともいえるのだ.

Winford (102) は,Lüdi を参照して,(1) 関与する話者が同じ言語レパートリーを持っているか否か,(2) 2言語使用状況か1言語使用状況か,という2つの軸によって,code-switching が起こりうる状況を4種に分類した.

| Bilingual | Unilingual | |

| Exolingual | Interaction among speakers with different languages | Interaction between native and non-native speakers of the same language |

| Endolingual | Interaction among bilinguals | Interaction among monolinguals |

"code-stitching" の一般的なイメージは,マトリックスの左下の "Endolingual Bilingual" だろうが,この類型論に基づいて考えると,それは4種の状況の1つにすぎないことになる.通常は code-switching など関わらないと思われがちな "Exolingual Unilingual" や "Endolingual Unilingual" も,code-switching 研究の射程に入り得ることがわかる.

類型論の役割は,このように洞察に富む視点を与えてくれる点にある.「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]) でみたように英語史においても code-switching は重要なテーマとなるが,今回の類型論に照らして再考してみれば,新たな視点と課題が浮き上がってくるのではないか.

・ Winford, Donald. An Introduction to Contact Linguistics. Malden, MA: Blackwell, 2003.

・ Lüdi, G. "Les marques transcodiques: regards nouveaux sur le bilinguisme." Devenir bilingue --- parler bilingue. Actes du 2e colloque sur le bilinguisme, Université de Neuchâtel, 20--22 Septembre, 1984. Ed. G. Lüdi. Tübingen: Max Niemeyer, 1987. 1--21.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-04-10 Sat

■ #4366. 英語における言語と性の問題について [gender][gender_difference][sociolinguistics][link][khelf_hel_intro_2021][masanyan]

標題の2つのキーワード「言語」と「性」と聞いてピンと来る場合にも,そのピンの種類には3通りがありそうです.まず,昨今の「性」にまつわる種々の用語問題を思い浮かべる人も少なくないでしょう.英語に関していえば,たとえば singular they の問題があります(cf. 「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1])).また,昨秋 JAL が乗客に対して「レディース・アンド・ジェントルメン」の呼びかけをやめ「オール・パッセンジャーズ」へ切り替える決定をしたという事例もあります(cf. 「#4182. 「言語と性」のテーマの広さ」 ([2020-10-08-1])).

しかし,むしろ言語学的な意味での性,いわゆる文法性 (grammatical gender) を思い浮かべる人もいると思います.特にフランス語,ドイツ語,ロシア語等の英語以外のヨーロッパの諸言語を学んだことがあれば,名詞に割り振られている文法上の性 (gender) のことが最初に想起される,という人も多いに違いありません.

ほかには,日本語の「男言葉」と「女言葉」のように,話者によって言葉使いが変わる現象を指して,言語における性を考えるという向きもあるでしょう (cf. gender_difference) .

上記3種類の「言語における性」は,確かに互いに異なる「性」の側面に注目していることは確かです.しかし,私はこれらすべてが精妙なやり方で関連し合っていると考えています.言語と性に関わる探究においては,上記のような一見異なる諸側面を分割しないないほうがよいだろうと考えています.

このテーマは,多くの人が思っている以上に幅広いのです.この幅広さについては,私の厳選した「言語と性」に関する記事セットをご覧いただければと思います.ほかにも,gender や gender_difference の記事も要参照.

さて,この4月初めに立ち上げた「英語史導入企画2021」の一環として,昨日,慶應義塾大学大学院の学生より「コロナ(Covid-19)って男?女?」と題する,非常に興味深いコンテンツがアップロードされました.コンテンツの作者は,YouTube 「まさにゃんチャンネル」を運営する「まさにゃん」です(cf. 「#4005. オンラインの「まさにゃんチャンネル」 --- 英語史の観点から英単語を学ぶ」 ([2020-04-14-1])).まさにゃんは公的に活動している英語史の伝道師で,数週間前には母校の鳥取県立八頭高等学校にて英語史と英語学習に関する授業も担当したとのことです.上記のコンテンツも,英語における「言語と性」の問題を考えるきっかけを与えてくれる好コンテンツですので,こちらもどうぞ一読を.

2021-03-26 Fri

■ #4351. 儀礼としての言語行為 [politeness][face][pragmatics][sociolinguistics][taboo]

滝浦 (6) が,オーストラリアのアボリジニ社会の原初的な宗教における聖性について,フランスの社会学者 Durkheim の要点を以下のように示している.

【デュルケームの儀礼論】

(i) 「聖なるもの」への態度は,すべて「儀礼 (rites)」において表される.儀礼の形をとることで,人びとのふるまいの社会的意味を共同体全体で共有することができる.

(ii) 儀礼の第一の機能は,聖なるものの聖性が汚されることのないように,聖なるものを俗なるものから分離し隔離することである.この場合,儀礼は基本的に「?しない」という否定形で規定されるので,「消極的儀礼(仏 rites négatif 〔ママ〕)」と呼ぶことができる.

(iii) 聖なるものの聖性が汚されないという前提のもとで,ある特殊な条件が満たされるならば,聖なるものと通じ合うことが許される.この場合,儀礼は「?してよい」という肯定形で規定されるので,「積極的儀礼(仏 rites positif 〔ママ〕))」と呼ぶことができる.

言語行為も,この意味での儀礼と見ることができる.言語において聖なるものとは個人のプライバシー (negative face) のことであると解釈すれば,言語行為=儀礼説は支持される.第1に,言語行為も儀礼と同様,個人の私的な行為にとどまるものではなく,共同体全体で共有されるべきものである.第2に,言語行為においては,個人(特に聞き手)のプライバシーが犯されないよう,言葉使いに十分な注意が払われるのが普通である (cf. negative politeness) .第3に,個人のプライバシーが十分に守られているという前提のもとで,個人と通じ合い,近づくための手段が用意されており使用することが許されている (cf. positive politeness) .

言語行為を "face-work" ととらえた Goffman (cf. 「#1564. face」 ([2013-08-08-1])) も,この Durkheim の儀礼論に立脚していた.さらに,ポライトネス理論を提唱した Brown and Levinson (cf. 「#4346. フェイス・リスク見積もりの公式」 ([2021-03-21-1])) も,Durkheim と Goffmann の両者より影響を受けていた.

言語行為=儀礼説によれば,宗教でいう神などに相当する聖なるものは,言語においては個人の "face" ということになる.すぐれて社会語用論的な言語観といえる.

・ 滝浦 真人 『ポライトネス入門』 研究社,2008年.

・ Durkheim, É. Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie. Félix Alcan.

・ Goffman, Erving. "On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction." Psychiatry 18 (1955): 213--31.

2021-03-09 Tue

■ #4334. 婉曲語法 (euphemism) についての書誌 [euphemism][bibliography][semantics][lexicology][taboo][slang][swearing][sociolinguistics][thesaurus][terminology][hel_education]

英語の語彙や意味の問題として,婉曲語法 (euphemism) は学生にも常に人気のあるテーマである.隣接領域として taboo, swearing, slang のテーマとも関わり,社会言語学寄りの語彙の問題として広く興味を引くもののようだ.

そもそも euphemism とは何か.まずは Cruse の用語辞典より解説を与えよう (57--58) .

euphemism An expression that refers to something that people hesitate to mention lest it cause offence, but which lessens the offensiveness by referring indirectly in some way. The most common topics for which we use euphemisms are sexual activity and sex organs, and bodily functions such as defecation and urination, but euphemisms can also be found in reference to death, aspects of religion and money. The main strategies of indirectness are metonymy, generalisation, metaphor and phonological deformation.

Sex:

intercourse go to bed with (metonymy), do it (generalisation)

penis His member was clearly visible (generalisation)

Bodily function:

defecate go to the toilet (metonymy), use the toilet (generalisation)

Death:

die pass away (metaphor), He's no longer with us (generalisation)

Religion:

God gosh, golly (phonological deformation)

Jesus gee whiz (phonological deformation)

Hell heck (phonological deformation)

この種の問題に関心をもったら,まずは本ブログより「#469. euphemism の作り方」 ([2010-08-09-1]),「#470. toilet の豊富な婉曲表現」 ([2010-08-10-1]),「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) を始めとして (euphemism) の記事群,それから taboo の記事群にも広く目を通してもらいたい.

その後,以下の概説書の該当部分に当たるとよい.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975. pp. 198--203.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. pp. 43--49.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. pp. 80--81.

書籍レベルとしては,Bussmann (157) と McArthur (387) の参考文献リストより,以下を掲げる.

・ Allan, K. and K. Burridge. Euphemism and Dysphemism: Language Used as a Shield and Weapon. New York: OUP, 1991.

・ Ayto, J. Euphemisms: Over 3,000 Ways to Avoid Being Rude or Giving Offence. London: 1993.

・ Enright, D. J., ed. Fair of Speech: The Uses of Euphemism. Oxford: OUP, 1985.

・ Holder, R. W. A Dictionary of American and British Euphemisms: The Language of Evasion, Hypocrisy, Prudery and Deceit. Rev. ed. London: 1989. Bath: Bath UP, 1985.

・ Lawrence, J. Unmentionable and Other Euphemisms. London: 1973.

・ Rawson, Hugh. A Dictionary of Euphemisms & Other Doubletalk. New York: Crown, 1981.

具体的な語の調査にあたっては,もちろん OED,各種の類義語辞典 (thesaurus),Room の語の意味変化の辞典などをおおいに活用してもらいたい.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2021-02-01 Mon

■ #4298. ヨーロッパの有力な共通語とならなかったスペイン語 [spanish][lingua_franca][history][hispanification][prestige][language_planning][sociolinguistics]

現代世界において,スペイン語の話者人口は著しく増加している.母語話者数でいえば,この10年ほどの間に英語を追い抜き,中国語に継ぐ世界第2位の地位を誇るに至った超大言語である(cf. 「#3009. 母語話者数による世界トップ25言語(2017年版)」 ([2017-07-23-1])).ただし,スペイン語のこの勢いは,スペイン本国というよりは南米諸国の勢いに大きく依存している.また,アメリカ合衆国内部での伸張が著しいことも注目に値する(cf. 「#256. 米国の Hispanification」 ([2010-01-08-1])).

現代世界におけるスペイン語の伸張はこのように明らかだが,お膝元のヨーロッパにおいてはどうだろうか.スペイン語はヨーロッパでももちろん大言語の1つとは言い得るが,域内の近代史のなかでリンガ・フランカとして影響力を示したことはなかった.少なくとも英語,フランス語,ドイツ語に比べれば,その影響力は常に小さいものだったし,現在もそうである.なぜスペイン語はヨーロッパの有力な共通語とならなかったのだろうか.

この問いに関して,アジェージュに記述がある.ラテン語から派生し,カスティーリャ語として国家語の地位に就き,新大陸へも拡張したスペイン語の歴史を振り返った後で,次のように述べている (27--28) .

スペイン語はこれほど波瀾万丈の歴史を経てきたのだから,それを糧にして,ヨーロッパの共通語として名乗りをあげてもよさそうなものではないだろうか.ところが実際にはそううまくはいかなかった.というのも,スペイン語は,その歴史を通じて,ヨーロッパの超国民的なコミュニケーション言語として使われたことがまったくないからである.たとえば,スペイン語と同じくらいの話者数をもつ言語にポーランド語やウクライナ語があり,約三〇〇〇から三五〇〇万のひとびとに話されているが,スペイン語はこれらの言語と比べても地域的なひろがりをもっていない.スペイン王国がつぎつぎと国外の王国を併合したおかげで,スペイン語を母語とする君主たちが,スペインよりも広大な領土をもつ帝国を支配することとなったことはたしかである.けれども,どの土地でもスペイン語は優越した地位を占めなかった.ポルトガルでも,イベリア半島の外でもそうであった.たとえば,十七世紀,十八世紀のスペイン領ネーデルラント,さらにミラノやナポリがそうであった.もし歴史の女神がスペインを大西洋のはるかかなたの大陸に向かわせることがなかったならば,そして十九世紀半ばまでに,スペイン独特の政治,経済,社会,宗教のあり方が,他の西欧諸国に見られるのとは異質の文明をスペインに作りあげてこなかったならば,スペイン語はヨーロッパの共通語のひとつになってもなんらおかしくはなかったはずだ.とはいえ,いまやアメリカ合衆国では,東はプエルトリコ系から西はメキシコ系にいたるまで,カスティーリャ語のさまざまなアメリカ的変種の占める地位がますます増大している状況を見ると,スペイン語の未来は約束されているように思えるかもしれない.こうした動向を応援するひとのなかには,スペイン語がアメリカ大陸にいまよりさらにひろい領土を獲得した後に,凱旋将軍としてヨーロッパにもどってくる日が来るのを心待ちにしているひとさえいるだろう.しかしいずれにせよ,いまのところスペイン語は,ヨーロッパ大陸を結びつける言語のモデルとしては役不足である.

この記述は,先の「なぜ」の問いに答えているわけではない.「歴史の女神」を引き合いにしているにすぎないからだ.この問題は,とりわけ英語やフランス語の歴史と比較していけば解決するにちがいない.言語の帯びる威信 (prestige) や言語計画 (language_planning) という観点からの比較もおもしろそうだ.

・ グロード・アジェージュ(著),糟谷 啓介・佐野 直子(訳) 『共通語の世界史 --- ヨーロッパ諸語をめぐる地政学』 白水社,2018年.

2021-01-11 Mon

■ #4277. 標準語とは優れた言語のことではなく社会的な取り決めのことである [standardisation][sociolinguistics][prestige]

言語の標準化 (standardisation) や標準語をどうみるかという問題は,社会言語学の重要なトピックである.英語でいえば,標準英語 (Standard English) とは何かという話題だ.これについては,本ブログでも様々な形で扱ってきた(##1228,1237,1245,1247,1275,1396,3207,3232,3499,3780,4093の記事セットを参照).

標準語には威信 (prestige) が付随しているのが普通である.平たくいえば標準語は他変種よりも「偉い」.しかし,「偉い」といっても社会的にたまたまそのような役割を付されているという意味で「偉い」のであって,言語的に他変種より優れているという含みをもって「偉い」わけではない.しかし,後者の意味において「偉い」ものであると錯覚されてしまうことが多く,これにこそ注意すべきである.

では,社会的に「偉い」とはどういうことだろうか.実は偉くも何ともないのである.ただ,1つの取り決めとして社会の中心に据えられており,皆がそのサービスを享受するために,便利で有名で注目されやすいということにすぎない.その点では,度量衡や交通マナーなどの取り決めに類する.この秀逸な比喩は Horobin (72--73) のものである.

. . . many people today insist that Standard English is inherently superior. Such a view implies a misunderstanding of a standard language, which is simply an agreed norm that is selected in order to facilitate communication. We might compare Standard English with other modern standards, such as systems of currency, weights and measures, or voltage. No one system is inherently better than another; the benefit is derived from the general adoption of an established set of norms.

Another useful analogy is with the rules of the road. There is no reason why driving on the left (as in England) should be preferred over driving on the right-hand side (as on the continent and in the USA). The key reason to choose one over another is to ensure that everyone is driving on the same side of the road.

標準語は,皆が同意している社会的な取り決めであり,だからこそ社会的に便利なものである.しかし,だからといって他変種と比べて本質的に優れた変種であるわけではない.社会的な取り決めが変われば,標準語となる言語変種も変わることがある.言ってしまえば,その程度の代物である.この辺りをしっかり押さえておきたい.

・ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow