2017-09-28 Thu

■ #3076. 隠語,タブー,暗号 [cryptology][taboo][semiotics][sociolinguistics][anthropology][kotodama]

古代社会では,名前を置き換える隠語が広く使用されていた.例えば,古代エジプト人や古代インドのバラモンの子供は2つの名前をもっていた.1つは一般に開放されて常用される名前であり,もう1つは秘匿される真の名前である.真の名前を隠すのは悪霊から身を守るためである.このように代わりの名前を用いることが個人名にとどまらず一般の言葉にまで及ぶと,それは隠語の体系,あるいはタブー (taboo) の組織というべきものになってくる.隠語とは,それを用いる比較的狭い言語共同体のなかでしか理解されないという意味において,外部の人間にとって暗号以外の何物でもない.ここにおいて,隠語,タブー,暗号の3者が関連づけられることになる.

この件について,長田 (106) は次のように述べている.

このようにみてくると,コトバの置換えである隠語の使用が,いかにわれわれの祖先の生活に不可欠であったかがわかる.すなわち隠語は,人類がコトバをもったとき同時に生まれたもう一つのコトバだったのである.

また忌み詞も隠語の一種といえよう.ある特定の言葉を口にすることを忌む習慣から,塩を「浪の花」といったり,西アフリカのバングウェ族のように便所に行くことを,「薪を取りに走って行かねばならない」とか,「わなを見回ってくる」といったりするのが,それである.

隠語やタブーが,人間のコミュニケーション能力を爆発させることになる言語の創発と同時に生じたという仮説は,人類にとって言語とは何かという問題に新たな角度から光を当てるものになるだろう.

関連して,「#1338. タブーの逆説」 ([2012-12-25-1]),「#2410. slang, cant, argot, jargon, antilanguage」 ([2015-12-02-1]) も要参照.

・ 長田 順行 『暗号大全 原理とその世界』 講談社,2017年.

2017-09-17 Sun

■ #3065. 都市化,疫病,言語交替 [language_shift][black_death][sociolinguistics][geolinguistics][geography]

マクニールは著書『疫病と世界史』のなかで,都市を中心とする文明は疫病とそれによる人口減少の脅威にさらされており,都市機能の維持のために常に周辺からの人口流入を必要とすると述べている (116) .

まず第一にこの上なく明白なことは,人的資源の再生産構造が,文明という環境を利用してはびこる病気との絶えざる接触からくる人口の恒常的な減少傾向に,対応するものとならねばならなかったということである.都市というものは,ごく最近まで,周囲の田園地帯から相当な数の流民を絶えず受け入れていなければ,その成員数を維持してゆくことができなかった.ともかく,都市生活は住民の健康にとってそれほど危険が大きかったのだ.

周辺部から都市への人口の流入により,ときには都市において言語交替 (language_shift) が起こってきたともいう.例えば,古代メソポタミアで紀元前3000--2000年のあいだに,セム語人口が従来のシュメール語人口を置き換えたケースについて,次のように述べている.「恐らくこの種の人口移動の直接の結果である.推測するに,セム語を話す民衆が大量にシュメールの諸都市に流れ込んだので,古い言語を話す住民を圧倒してしまったのだ.〔中略〕この言語交代の要因としてまず考えられるのは,都市の急激な膨張であり,さらに可能性が強いのは病気,戦争,飢餓等による都市住民の異常な現象である.」 (マクニール,p. 118).

マクニール (119) は,19世紀の東欧からも例を引いている.

およそ一八三〇年代以降そして特に一八五〇年以後,都市の急速な膨張と新種の疫病であるコレラの蔓延という二つの要因が相まって,ハプスブルク帝国に永年の間確立していた文化的構造が崩壊するに到った.ボヘミアとハンガリーの町々に移り住んだ農民は改めてドイツ語を習得しようとするのが長い間の習慣だった.彼らの子孫は,二,三世代後には,言語においても意識においてもドイツ人になりきってしまう.十九世紀に入るとこのプロセスが崩れ始める.帝国内の諸都市に移住したスラブ語とハンガリー語を話す住民の数がある線を越えたとき,新来者が日常用語としてドイツ語を習得する必要はなくなった.やがて,民族主義的理念が根を下ろし,ドイツ的であることは非愛国的とみなされるに到る.その結果,わずか半世紀のうちに,プラハはチェコ語,ブダペストはハンガリー語が使用される都市に変わったのである.

異なる言語を話す人々が何らかの人口移動により共存するようになると,そこに人口統計学的,社会言語学的なダイナミズムが生まれ,言語交替が起こるということは,自然のことだろう.しかし,「何らかの人口移動」とは,征服や植民地化などに伴うものばかりではなく,疫病による人口減少の埋め合わせであるとか,技術革新にアクセスするための都市への引きつけであるとか,様々なタイプのものがありうる.マクニールは,それらのなかで疫病の流行に関わるものが歴史の普遍的なパラメータの1つであると力説している.

・ ウィリアム・H・マクニール(著),佐々木 昭夫(訳) 『疫病と世界史 上・下』 中央公論新社〈中公文庫〉,2007年.

2017-09-11 Mon

■ #3059. ベンガル語の必修化を巡るダージリンのストライキ [india][sociolinguistics][esl][official_language]

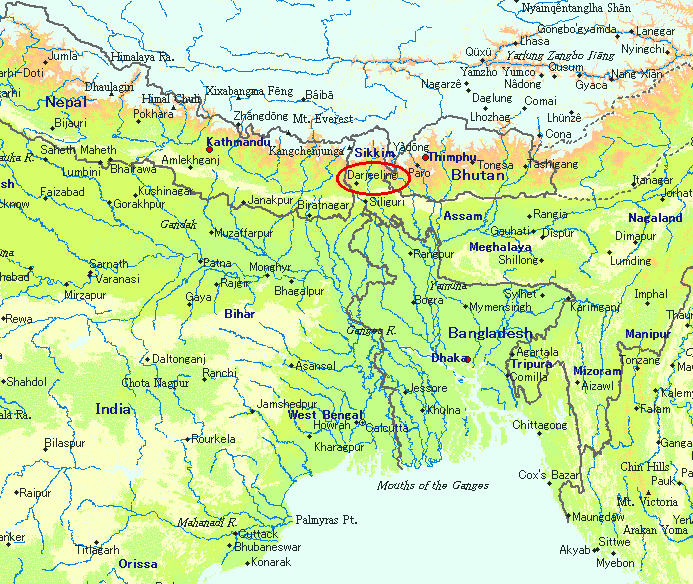

紅茶の名産地であるインド北東部,ヒマラヤ山脈南麓のダージリン地方 (Darjeeling) で大規模なストライキが3ヶ月続いている.すべての茶園が閉まっており,最盛期の6月の生産量は昨年同期の1割ほどにとどまり,損失額は45億ルピー(約76億円)だという.ストに伴う暴動で住民に死亡者も出ている.

ストの背景には民族と言語の問題がある.ネパール国境に近いダージリン地方にはネパール語 (Nepal) を母語とするネパール系住民が多く,西ベンガル州から独立して「ゴルカランド州」を建てようとする運動が1980年代から続いている.そこへ今年5月,西ベンガル州政府が州の公用語であるベンガル語 (Bengali) の教育を義務化すると公表した.ダージリンでは主にネパール語や英語が教えられており,住民たちはこのベンガル語の強制に反発し,6月より大規模なストを始めたというわけだ.州政府は必修化を撤回したが,ストは収まっていない.

このエリアが,民族,言語に関して込み入った事情のある地域であることは明らかである.本ブログより,関連する情報をいくつか提示しよう.

(1) 「#3009. 母語話者数による世界トップ25言語(2017年版)」 ([2017-07-23-1]) によると,ベンガル語は2億4200万人の話者を擁する世界第6位の大言語である.

(2) ダージリンの住民と関係の深いネパールでは,ネパール語と並んで英語も広く使われている.「#2469. アジアの英語圏」([2016-01-30-1]) でみたように,ネパール国内では700万人ほどが英語を第2言語 (ESL = English as a Second Language) として話しており,「#56. 英語の位置づけが変わりつつある国」 ([2009-06-23-1]) の1つである.

(3) インドの言語多様性はよく知られている.「#401. 言語多様性の最も高い地域」 ([2010-06-02-1]) でみたとおり,445ほどの言語を擁する.言語多様性指数は 0.940 と著しく高い.

2017-09-10 Sun

■ #3058. 「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド [black_death][reestablishment_of_english][history][sociolinguistics][slide][link][map][hel_education][asacul]

ここ数日,集中的に英語史における黒死病の意義を考えてきた.これまで書きためてきた black_death の記事を総括する意味で「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド (HTML) を作ってみたので,こちらよりご覧ください.

13枚からなるスライドで,目次は以下の通り.

1. 英語史における黒死病の意義

2. 要点

3. 黒死病 (Black Death) とは?

4. ノルマン征服による英語の地位の低下

5. 英語の復権の歩み (#131)

6. 黒死病の社会(言語学)的影響 (1)

7. 黒死病と社会(言語学)的影響 (2)

8. 英語による教育の始まり (#1206)

9. 実は中英語は常に繁栄していた

10. 黒死病は英語の復権に拍車をかけたにすぎない

11. 村上,pp. 176--77

12. まとめ

13. 参考文献

HTML スライドなので,そのまま hellog 記事にリンクを張ったり辿ったりでき,とても便利.英語史スライドシリーズとして,ほかにも作っていきたい. * *

2017-09-08 Fri

■ #3056. 黒死病による人口減少と技術革新 [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][sociolinguistics][printing]

英語史における黒死病 (black_death) の意義は,黒死病→人口減少→英語母語話者の社会的台頭→英語の復権といった因果関係の連鎖に典型的にみることができる.しかし,もっと広い視野から歴史の因果関係を考察すると,黒死病→人口減少→賃金上昇→技術革新という連鎖も認められ,この技術革新が間接的に英語の復権をサポートしたという側面もありそうだ.

ケリーが『黒死病 ペストの中世史』のなかの「必要が新しい技術を生む」という節で,次のように述べている (376--77) .

人口減少は技術革新にも大きな影響を及ぼした.労働力が急激に減少したことから,人手を省くための装置の開発が各分野で進み,書籍作りにもその動きが見られた.十三世紀と十四世紀には,商人や大学教育を受けた専門職や職人などの階級が成長したことから,書籍への需要が着実に伸びた.しかし,中世の造本はきわめて労働集約的な作業だった.まず,数人の写字生が手分けして一冊の本を一折りずつ書き写す.労働賃金が安かった黒死病以前の時代には,この方法でも儲けが出たが,黒死病以後の高賃金の時代になると,そうはいかなかった.そこでドイツのマインツに生まれた野心家の若者ヨハネス・グーテンベルクの登場である.大量死の時代からおよそ百年後の一四五三年,グーテンベルクは世界初の印刷機を世に送り出した.

以上より,1世紀ほどの時間幅があるとはいえ,黒死病→人口減少→賃金上昇→技術革新→印刷術の発明,という連鎖が得られた.印刷術の発明の後に続く連鎖については,「#2927. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上」 ([2017-05-02-1]) と「#2937. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上 (2)」 ([2017-05-12-1]) を参照されたい.黒死病が,最終的には英語の社会的地位の向上につながる.

ケリー (377--79) は,黒死病に起因する技術革新や制度変化が,造本のほか,鉱業,漁業,戦争形態,医療,公衆衛生,高等教育など多くの分野で生じたことを示しており,すでに近代的な科学の方法論を取り入れる素地ができあがりつつあったとも述べている.例えば,高等教育の変化について「ペスト流行後の学問の衰退と聖職者兼教育者の不足」に言及している(ケリー,p. 379).当時の大学の置かれていた状況については「#1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり」 ([2012-08-15-1]) および「#3055. 黒死病による聖職者の大量死」 ([2017-09-07-1]) を参照.

・ ジョン・ケリー(著),野中 邦子(訳) 『黒死病 ペストの中世史』 中央公論新社,2008年.

2017-09-07 Thu

■ #3055. 黒死病による聖職者の大量死 [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][sociolinguistics]

連日,黒死病 (black_death) の話題を取りあげている.昨日の記事「#3054. 黒死病による社会の流動化と諸方言の水平化」 ([2017-09-06-1]) では Gooden の英語史読本を参照したが,黒死病を手厚く扱っているもう1つのポピュラーな英語史読本として,Bragg (60--61) を挙げよう.黒死病の英語史における意義に関して特に目新しことを述べているわけではないが,さすがに読ませる書き方ではある.

In 1348 Rattus rattus, the Latin-named black rodent, was the devil in the bestiary. These black rats deserted a ship from the continent which had docked near Weymouth. They carried a deadly cargo, a term that modern science calls Pasteurella pestis, that the fourteenth century named the Great Pestilence and that we know as the Black Death.

The worst plague arrived in these islands, and much, including the language, would be changed radically.

The infected rats scaled out east and then north. They sought out human habitations, building nests in the floors, climbing the wattle and daub walls, shedding the infected fleas that fed on their blood and transmitted bubonic plague. It has been estimated that up to one-third of England's population of four million died. Many others were debilitated for life. In some places entire communities were wiped out. In Ashwell in Hertfordshire, for instance, in the bell tower of the church, some despairing soul, perhaps the parish priest, scratched a short poignant chronicle on the wall in poor Latin. "The first pestilence was in 1350 minus one . . . 1350 was pitiless, wild, violent, only the dregs of the people live to tell the tale."

The dregs are where our story of English moves on. These dregs were the English peasantry who had survived. Though the Black Death was a catastrophe, it set in train a series of social upheavals which would speed the English language along the road to full restoration as the recognised language of the natives. The dregs carried English through the openings made by the Black Death.

The Black Death killed a disproportionate number of the clergy, thus reducing the grip of Latin all over the land. Where people lived communally as the clergy did in monasteries and other religious orders, the incidence of infection and death could be devastatingly high. At a local level, a number of parish priests caught the plague from tending their parishioners; a number ran away. As a result the Latin-speaking clergy was much reduced, in some parts of the country by almost a half. Many of their replacements were laymen, sometimes barely literate, whose only language was English.

More importantly, the Black Death changed society at its roots --- the very place where English was most tenacious, where it was still evolving, where it roosted.

In many parts of the country there was hardly anyone left to work the land or tend the livestock. The acute shortage of labour meant that for the first time those who did the basic work had a lever, had some power to break from their feudal past and demand better conditions and higher wages. The administration put out lengthy and severe notices forbidding labourers to try for wage increases, attempting to force them to keep to pre-plague wages and demands, determined to stifle these uneasy, unruly rumblings. They failed. Wages rose. The price of property fell. Many peasants, artisans, or what might be called working-class people discovered plague-emptied farms and superior houses, which they occupied.

引用中に,聖職者が特にペストの餌食となったことにより,イングランド社会におけるラテン語の影響力が減じたとある.含意として,相対的に大多数の人々の母語である英語が影響力を増したと読める.しかし,聖職者がとりわけ被害を受けたというのが本当なのかどうかについては論争があり,真実は必ずしも明らかにされていない.とはいえ,「聖職者というのは,埋葬に立ち会い,終油の秘蹟をさずけ,あるいは救助活動に身を捧げたりで,患者や死者との接触度が一般人よりもはるかに大きく,それだけ危険度も高かった」(村上,p. 131)というのは,理に適っているように思われる.なお,聖職者は教育者でもあったことも付け加えておこう (cf. 「#1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり」 ([2012-08-15-1])) .

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ 村上 陽一郎 『ペスト大流行 --- ヨーロッパ中世の崩壊 ---』 岩波書店〈岩波新書〉,1983年.

2017-09-06 Wed

■ #3054. 黒死病による社会の流動化と諸方言の水平化 [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][me_dialect][sociolinguistics][dialect_levelling]

英語史では中世における英語の復権と関連して,たいてい黒死病のことが触れられる.しかし,簡単に言及されるにとどまり,突っ込んだ説明のないものも多い.そのなかで,一般向けの英語史読本を著わした Gooden (67--68) は,黒死病に対して1節を割くほどの関心を示している.読み物としておもしろいので引用しておこう.なお,引用の第2段落の1部は,Black Death の語源と関連して「#2990. Black Death」 ([2017-07-04-1]) でも取りあげた.

The Black Death had a devastating effect on the British Isles, as on the rest of Europe. The population of England was cut by anything between a third and a half. Probably originating in Asia, the plague arrived in a Dorset port in the West country in 1348, rapidly spreading to Bristol and then to Gloucester, Oxford and London. If a rate of progress were to be allotted to the plague, it was advancing at about one-and-a-half miles a day. The major population centres, linked by trading routes, were the most obviously vulnerable but the epidemic had reached even the remotest areas of western Ireland by the end of the next decade. Symptoms such as swellings (the lumps or buboes that characterize bubonic plague), fever and delirium were almost invariably followed within a few days by death. Ignorance of its cause heightened panic and public fatalism, as well as hampering effectual preventive measures. Although the epidemic petered out in the short term, the disease did not go away, recurring in localized attacks and then major outbreaks during the 17th century which particularly affected London. One of them disrupted the preparations for the coronation of James I in 1603; the last major epidemic killed 70,000 Londoners in 1665.

The term 'Black Death' came into use after the Middle Ages. It was so called either because of the black lumps or because in the Latin phrase atra mors, which means 'terrible death', atra can also carry the sense of 'black'. To the unfortunate victims, it was the plague, or, more often, the pestilence. So Geoffrey Chaucer calls it in The Pardoner's Tale, where he makes it synonymous with death. The words survive in modern English even if with a much diminished force in colloquial use: 'He's a pest.' 'Stop plaguing us!' Curiously, although pest in the sense of 'nuisance' has its roots in pestilence, the word pester comes from a quite different source, the Old French empêtrer ('entangle', 'get in the way of').

The impact of the pestilence on English society was profound. Quite apart from the psychological effects, there were practical consequences. Labour shortages meant a rise in wages and more fluid social structure in which the old feudal bonds began to break down. Geographical mobility would also have helped in dissolving regional distinctions and dialect differences.

黒死病による人口減少により,生き残った労働者の賃金が上がり,彼らの社会的地位が上昇するとともに彼らの母語である英語の社会的地位も上昇した,というのが黒死病の英語史上のインパクトと言われる.しかし,引用の最後にあるように,人々が社会的にも地理的にも流動化したという点にも注目すべきである.これにより,人々がますます混交し,とりわけロンドンのような都会では諸方言が水平化してゆく契機となった (cf. dialect levelling) .黒死病は,確かに英語の行く末に間接的な影響を与えたといえるだろう.

・ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

2017-09-05 Tue

■ #3053. 黒死病により農奴制から自由農民制へ [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][sociolinguistics]

1348年に起こった黒死病 (black_death) について,本ブログでも何度か取りあげてきた(cf. 「#119. 英語を世界語にしたのはクマネズミか!?」 ([2009-08-24-1]),「#138. 黒死病と英語復権の関係について再考」 ([2009-09-12-1]),「#1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり」 ([2012-08-15-1])).今回は,英語史における黒死病の意義を考えるにあたって,特に農業経済の変化に焦点を当てつつ,広い視野から当時の歴史的背景を紹介したい.

黒死病に関する McDowall (46--47) からの文章を引こう.

Probably more than one-third of the entire population of Britain died, and fewer than one person in ten who caught the plague managed to survive it. Whole villages disappeared, and some towns were almost completely deserted until the plague itself died out.

The Black Death was neither the first natural disaster of the fourteenth century, nor the last. Plagues had killed sheep and other animals earlier in the century. An agricultural crisis resulted from the growth in population and the need to produce more food. Land was no longer allowed to rest one year in three, which meant that it was over-used, resulting in years of famine when the harvest failed. This process had already begun to slow down population growth by 1300.

After the Black Death there were other plagues during the rest of the century which killed mostly the young and healthy. In 1300 the population of Britain had probably been over four million. By the end of the century it was probably hardly half that figure, and it only began to grow again in the second half of the fifteenth century. Even so, it took until the seventeenth century before the population reached four million again.

The dramatic fall in population, however, was not entirely a bad thing. At the end of the thirteenth century the sharp rise in prices had led an increasing number of landlords to stop paying workers for their labour, and to go back to serf labour in order to avoid losses. In return villagers were given land to farm, but this tenanted land was often the poorest land of the manorial estate. After the Black Death there were so few people to work on the land that the remaining workers could ask for more money for their labour. We know they did this because the king and Parliament tried again and again to control wage increases. We also know from these repeated efforts that they cannot have been successful. The poor found that they could demand more money and did so. This finally led to the end of serfdom.

Because of the shortage and expense of labour, landlords returned to the twelfth-century practice of letting out their land to energetic freeman farmers who bit by bit added to their own land. In the twelfth century, however, the practice of letting out farms had been a way of increasing the landlord's profits. Now it became a way of avoiding losses. Many "firma" agreements were for a whole life span, and some for several life spans. By the mid-fifteenth century few landlords had home farms at all. These smaller farmers who rented the manorial lands slowly became a new class, known as the "yeomen". They became an important part of the agricultural economy, and have always remained so.

Overall, agricultural land production shrank, but those who survived the disasters of the fourteenth century enjoyed a greater share of the agricultural economy. Even for peasants life became more comfortable. For the first time they had enough money to build more solid houses, in stone where it was available, in place of huts made of wood, mud and thatch.

黒死病の勃発する1358年より前にも,疫病,人口増加,農地不足はすでに大きな問題となっており,農業経済は行き詰まっていた.農奴制 (serfdom) も持ちこたえられなくなっており,賃金労働者たる自由農民 (yeoman) という新しい身分が出現し始めていた.そこへ黒死病が到来し,生産者人口が激減するに及んで,生き残った生産者の社会的地位が高まった.このようにして,とりわけ自由農民の層が15世紀にかけて存在感と発言力を増していった.そして,彼らの話す言葉こそが,英語だったのである.

McIntyre (15) が述べている通り,"the greater the influence a particular group has within society, the more likely it is that the language spoken by that group will be seen as prestigious."である.英語は,中世イングランドの農業経済の変化(農奴制から自由農民制へ)とともに復権を果たしたといえる.

ただし,黒死病が必ずしも農業経済に直接の影響を及ぼしたわけではない,それは旧来の学説だとする見方も,近年影響力を高めてきているようではあるマクニール(下巻,p. 58 を参照).

・ McDowall, David. An Illustrated History of Britain. Harlow: Longman 1989.

・ McIntyre, Dan. History of English: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge. 2009.

・ ウィリアム・H・マクニール(著),佐々木 昭夫(訳) 『疫病と世界史 上・下』 中央公論新社〈中公文庫〉,2007年.

2017-08-25 Fri

■ #3042. 後期近代英語期に接続法の使用が増加した理由 [subjunctive][lmode][prescriptive_grammar][prescriptivism][sociolinguistics][synthesis_to_analysis][drift][mandative_subjunctive]

英語史における接続法は,おおむね衰退の歴史をたどってきたといってよい.確かに現代でも完全に消えたわけではなく,「#326. The subjunctive forms die hard.」 ([2010-03-19-1]) や「#325. mandative subjunctive と should」 ([2010-03-18-1]) でも触れた通り,粘り強く使用され続けており,むしろ使用が増えているとおぼしき領域すらある.しかし,接続法の衰退は,総合から分析へ向かう英語史の一般的な言語変化の潮流 (synthesis_to_analysis) に乗っており,歴史上,大々的な逆流を示したことはない.

大々的な逆流はなかったものの,ちょっとした逆流であれば後期近代英語期にあった.16世紀末から急激に衰退した接続法は衰退の一途を辿っていたが,18世紀後半から19世紀にかけて,少しく回復したという証拠がある.Tieken-Boon van Ostade (84--85) はその理由を,後期近代の社会移動性 (social mobility) と規範文法の影響力にあるとみている.

The subjunctive underwent a curious development during the LModE period. While its use had rapidly decreased since the end of the sixteenth century, it began to rise slightly during the second half of the eighteenth century and into the nineteenth, when there was a sharp decrease from around 1870 onwards . . . . The temporary rise of the subjunctive has been associated with the influence of normative grammar, and though, this may explain the increased use during the nineteenth century, when linguistic prescriptivism was at its height and its effects must have been felt, in the second half of the eighteenth-century it must have been because of the strong linguistic sensitivity among social climbers rather than the actual effect of the grammars themselves. This is evident in the language of Robert Lowth and his correspondents: in Lowth's own usage, there is an increase of the subjunctive around the time when his grammar was newly published, and with his correspondents we found a similar linguistic awareness that they were writing to a celebrated grammarian . . . .

Tieken-Boon van Ostade は,規範文法の影響力があったとしてもおそらく限定的であり,とりわけ18世紀後半の接続法の増加のもっと強い原因は "social climbers" (成上り者)の上昇志向を反映した言語意識にあるとみている.

かりに接続詞の衰退を英語史の「自然な」流れとみなすのであれば,後期近代英語のちょっとした逆流は,人間社会のが「人工的に」生み出した流れということになろうか.「#2631. Curzan 曰く「言語は川であり,規範主義は堤防である」」 ([2016-07-10-1]) の比喩を思い起こさざるを得ない.

・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.

2017-08-02 Wed

■ #3019. 18--19世紀の「たしなみ」としての手紙書き [lmode][prescriptivism][history][sociolinguistics]

英文学史上,18--19世紀は "the Age of Prose", "the great age of the personal letter", "the golden age of letter writing" などと呼ばれることがある.人々がいそいそと手紙をしたため,交わした時代である.近年,英語史的において,この時代の手紙における言葉遣いや当時の規範的な文法観が手紙に反映されている様子などへの関心が高まってきている.とりわけ社会言語学や語用論の観点からのアプローチが盛んだ.

18--19世紀に手紙を書くことが社会的なブームとなった背景について,Tieken-Boon van Ostade の解説を引こう (2--3) .

Letter writing became an important means of communication to all people alike, largely as a result of the developments of the postal system. With the establishment of the Penny Post throughout Britain in 1840, postage became cheaper and was now paid for by the writer instead of the receiver. The result was phenomenal: while according to Mugglestone (2006: 276) 'some 75 million letters were sent in 1839', they had increased to 347 million ten years later. Just before the widespread introduction of the Penny Post, the average person in England and Wales received about four letters a year (Bailey 1996: 17), which rose to about eight times as many in 1871, and doubled further at the end of the century. The effects on the language were significant: more people write than ever before, either themselves or, as with minimally schooled writers, through the hands of others who had had slightly more education. Letter-writing manuals, such as The Complete Letter Writer (Anon., 2nd edn 1756), had been appearing in increasing numbers since the mid-eighteenth century, and they gained in popularity during the nineteenth, both in England and in the United States.

このブームは,後期近代英語期に新たな書き言葉のジャンルが本格的に開拓され伸張したことを意味するばかりではない.これまで書いていた人々がますます書くようになったこと,そしてさらに重要なことに,これまで書くことのなかった人々までが書くという行為の担い手となり始めたことをも意味する.さらに,手紙の書き方に関するマニュアルが出版されるようになり,それが社会的なたしなみとして規範化していった時期でもあることを意味する.

この時代は,ドレスコードにせよ言葉遣いにせよ,何事につけても「たしなみ」の時代だった.手紙を書くという行為も,そのような時代の風潮のなかで社会に組み込まれていったもう1つのたしなみだったということになろう.

16世紀から19世紀までの手紙の資料については,Tieken-Boon van Ostade による Correspondences のページを参照.

・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.

2017-07-29 Sat

■ #3015. 後期近代英語への関心の高まり (2) [lmode][history_of_linguistics][language_change][sociolinguistics][gender][world_englishes][variety]

「#2993. 後期近代英語への関心の高まり」 ([2017-07-07-1]) で,近年,後期近代英語期の研究が盛り上がってきていることに触れた.その理由は様々に説明できるように思われるが,Kytö et al. (4--5) の指摘している4点に耳を傾けよう.19世紀の英語が研究に値する理由として,先の記事で触れたものと合わせて確認しておきたい.

(1) 19世紀中に識字率が上がったことにより,多種多様なテキストが豊富に生み出された.とりわけ性差と言語変化の関係がよく調査できるようになった.

(2) Brown Family のような現代英語のコーパスによる研究の成果として,数十年ほどの短期間における言語変化に注目が集まった.ここから,後期近代英語期の社会的・政治的な出来事と,当時の言語変化の関係を探る研究が試みられるようになった.

(3) この時期にジャンルの広がりが見られた.特に,私信,新聞,小説,科学の言説など,現代にかけて重要性を増すことになる諸ジャンルが開拓された時期として重要である.

(4) 19世紀は,イギリス以外の英語変種の多くにとって形成期に相当する.

いずれの項目も,後期近代英語期に特有の特殊な歴史事情を反映していることはいうまでもないが,それ以上に近年のコーパス言語学,社会言語学,語用論といったアプローチが興隆してきた学史的な背景と連動していることが重要である.もとより歴史的な分野であるとはいえ,いま歴史のどの側面に関心を寄せやすいのか,関心があるのかという現在的な動機こそが,歴史研究を駆動していくものだとわかる.

・ Kytö, Merja, Mats Rydén, and Erik Smitterberg. "Introduction: Exploring Nineteenth-Century English --- Past and Present Perspective." Nineteenth-Century English: Stability and Change. Ed. Merja Kytö, Mats Rydén, and Erik Smitterberg. Cambridge: CUP, 2006. 1--16.

2017-07-08 Sat

■ #2994. 後期近代英語期はいつからいつまでか? [lmode][periodisation][sociolinguistics][history]

昨日の記事「#2993. 後期近代英語への関心の高まり」 ([2017-07-07-1]) で,近年の後期近代英語研究の興隆について紹介した.後期近代英語 (Late Modern English) とは,いつからいつまでを指すのかという問題は,英語史あるいは言語史一般における時代区分 (periodisation) という歴史哲学的な問題に直結しており,究極的な答えを与えることはできない(比較的最近では「#2640. 英語史の時代区分が招く誤解」 ([2016-07-19-1]),「#2774. 時代区分について議論してみた」 ([2016-11-30-1]),「#2960. 歴史研究における時代区分の意義」 ([2017-06-04-1]) で議論したので参照).

ややこしい問題を抜きにすれば,後期近代英語期は1700--1900年の時期,すなわち18--19世紀を指すと考えてよい.もちろん,1700年や1900年という区切りのわかりやすさは,時代区分の恣意性を示しているものと解釈すべきである.ここに社会史に沿った観点から細かい修正を施せば,英国史における「長い18世紀」と「長い19世紀」を加味して,後期近代とは王政復古の1660年から第1次世界大戦終了の1918年までの期間を指すものと捉えるのも妥当かもしれない.特に社会史と言語史の密接な関係に注目する歴史社会言語学の立場からは,この「長い後期近代英語期」の解釈は,適切だろう.Beal (2) の説明を引く.

Of course, it would be foolish to suggest that any such period could be homogeneous or that the boundaries would not be fuzzy. The starting-point of 1700 is particularly arbitrary, especially since . . . the obvious political turning-point which might mark the Early/Later Modern English boundary is the restoration of the monarchy in 1660. This coincides with the view of historians that the 'long' eighteenth century extends roughly from the restoration of the English monarchy (1660) to the fall of Napoleon (1815). On the other hand, the 'long' nineteenth-century in European history is generally acknowledged as beginning with . . . 'the great bourgeois French Revolution' of 1789 . . . and concluding with the end of World War I in 1918 . . . .

終点をさらに少しく延ばして第2次世界大戦の終了の1945年にまで押し下げて,「非常に長い後期近代英語期」を考えることもできるかもしれない.このように見てくると,この約3世紀に及ぶ期間が,いまや世界的な言語である英語の歴史を論じるにあたって,極めて重要な時代であることは自明のように思われる.しかし,この時期に本格的な焦点が当たり始めたのは,今世紀に入ってからなのである.

・ Beal, Joan C. English in Modern Times: 1700--1945. Arnold: OUP, 2004.

2017-07-07 Fri

■ #2993. 後期近代英語への関心の高まり [lmode][history_of_linguistics][sociolinguistics]

この20年ほどの間,特に21世紀に入ってから,英語史の分野では後期近代英語 (Late Modern English; 18--19世紀の英語) への関心が高まってきている.逆にいえば,現代英語に接続する最も「近い」時代の英語が,これまで正当に評価されてこなかったという見方もできるだろう.この見方は,18--19世紀の英語研究を表現する Charles Jones の有名な句 "the Cinderellas of English historical linguistic study" に端的に表わされている (Jones, Charles. A History of English Phonology. London: Longman, 1989. p. 279) .

後期近代英語に関する本格的な研究書は1990年代から現れ始め,2001年にはエディンバラ大学でこの時代に焦点を当てた初めての国際学会が開かれるなど,にわかに活況を呈してきた.この近年の英語史研究の潮流は,いったい何に起因するのだろうか.

Beal (xi--xii) によれば,2つの理由があるという.1つはミレニアム,もう1つは歴史社会言語学とコーパス言語学の発達と熟成である.前者について,次のように述べられている.

Perhaps the most obvious clue is in the millennium itself: the nineteenth century is no longer 'the last century', so that there is the perception that a 'safe' distance now exists between the 'Later Modern' period the the present day.

要するに,研究者が19世紀を「歴史」として捉えられるだけの時間差と心の余裕を得たということになろう.完全かつ安全に過去のものとなった,という認識である.2点目の言語学史的な潮流に関しては,Beal (xii) は次のように指摘している.

A second explanation for the recent upsurge in interest in this period lies in the change of emphasis within historical linguistics from the purely theoretical to socio-historical and corpus-based approaches to the study of language.

"socio-historical" や "historical sociolinguistic" と表わされる「歴史社会言語学」という表現自体が比較的新しいものであり,いまだ定着しつつ過程にあるにすぎないが,1つの有望な領域であるとは私も確信している (cf. 「#2883. HiSoPra* に参加して (1)」 ([2017-03-19-1]),「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1])) .また,コーパス言語学の手法の発達とあらゆるテキストの電子可は,英語史研究者が時代を自由にまたいで越えていくことを可能にし,結果として比較的手薄だった近代英語研究の間口を広げることに貢献したといえる(「#368. コーパスは研究の可能性を広げた」 ([2010-04-30-1]) を参照).近代英語には,中世と現代の双方から歩み寄ることのできる「出会いの場」としての役割も期待されている.

英語史研究で盛り上がりをみせている後期近代英語期に,今後も要注目である.

・ Beal, Joan C. English in Modern Times: 1700--1945. Arnold: OUP, 2004.

2017-05-11 Thu

■ #2936. 保守性こそが言語の本質? [sociolinguistics][syntax][generative_grammar]

吉川氏の論考を読み,「社会統語論」 (sociosyntax) という言語の新しい見方を知った.統語論の一種というよりは,統語論の見方というべきもので,吉川 (146) も「メタ統語論」と位置づけている.統語を含む文法というものを「社会知」として把握するところに特徴がある.吉川 (159) によれば,

現実の文法とは,言語コミュニティの成員同士の相互作用の中に宿る,各成員に分散された知識としての「社会知」であり,理想の文法とは,個々の成員が他の成員との「共有範囲」を推して計った結果として得られる,実態はよくわからないが従うべき「規範」としての「社会知」である,という特徴づけができる.

言語コミュニティの成員は,互いに相手と同じように話すべきだという社会的なプレッシャーを受けながら,常に同化を目指して言語を運用しているのだという.とすると,必然的に,人々は定型表現を用いるなどの保守的な言語行動を取ることが多くなるということだ.単純化していえば,保守性こそが言語の本質であると唱えている.これは,言語の創造性の卓越を主張する生成文法など従来の統語論とは真っ向から対立する考え方である.

この見方を採用すれば,例えば文法規則から逸脱した「例外」には,かつての時代の文法規則の生き残りとして説明できるものが少なくないが,このようなものも「例外」とみなすべきではなく,保守性の強い事項とみなせばよい,ということになる.吉川 (152) 曰く,

このような「例外」と一般に「文法」として記述される規則との差は何ら質的なものではなく,適用される範囲の規模の大きさの差異でしかない可能性がある.言語の本質を創造性ではなく定型性・保守性に求めれば,これは「保守性の度合い」として尺度化・定量化が可能であり,「規則/例外」のような択一式で考える必要はなくなる.

社会統語論は,文法規則の社会的共有性と保守性に焦点を当てた variationist 的な立場の統語論といえるだろう.

・ 吉川 正人 「第8章 社会統語論の目論見」『社会言語学』井上 逸兵(編),朝倉書店,2017年.146--67頁.

2017-05-10 Wed

■ #2935. 「軍事・経済・宗教―――言語が普及する三つの要素」 [elf][sociolinguistics][lingua_franca][linguistic_imperialism][language_myth]

「English ではなく Englic を話せ」と提唱する鈴木は,ある言語がリンガ・フランカとして普及してゆく背景には大きく分けて標題の3つの要素がある,と論じている.たいへん明解な議論なので,そのまま引用して紹介しよう(鈴木,pp. 35--37).

英語が広まったのは英語が言語としてよくできていて習いやすいからだと言う人がいますが,それは大嘘です.習いにくい言語だろうと,支配者がこの言語を勉強しろ,しないなら死ねという,そういう強制的な情況があれば,どの言語でも同じく広まります.

実は人間の言語はどれが決定的に難しいとか易しいとかはないのです.ある言語は他の人間にとってみんな学べる.ただ,小さいときに学ばないと苦労が多いというのは事実ですが.それと,重要なことは背後の文化や宗教の違う言語は学習するのに苦労するということです.しかし言語だけをとってみれば,自分の言語とタイプが違う言語は学ぶのに時間がかかるというだけの話で,本質的な難易度というのは差がありません.

要するに,英語が本質的に易しい言語だったから拡まったのではありません.イギリスという国が世界を征服し,大英帝国の艦隊が七つの海を支配し,地球を覆うユニオンジャックの旗の下では太陽は沈まないという,人類始まって以来の大帝国になったこと,これがまず英語を世界に拡める素地を作ったのです.

そして次に,第二次大戦後アメリカが唯一無傷の資本主義国家として,当時の世界経済の五〇パーセント近くを占めていたわけですが,そのアメリカがその後も全世界に強力な影響を及ぼし続けたがゆえに,さらに英語が今のように広まったのです.経済支配と軍事支配とはほとんどの場合表裏一体の関係にあります.

それからもう一つの原因は宗教です.非常に魅力のある強力な宗教が興ると,その宗教と結びついている言語,たとえばイスラム教はアラビア語,初期のキリスト教はラテン語やギリシア語というふうに,言語が宗教の担い手として広まっていくわけです.けれども,宗教だけというのは人間の世界ではあり得ないので,宗教は必ずその人々の文化を伴い,経済体制をもってきます.

このように言語が世界に広まる原因は,ある面は軍事,ある面は宗教,ある面は経済,この三つといえます.

軍事・経済・宗教のほかにも,言語が普及する(あるいは人々がある言語を学ぼうと努める)要素がもう1つあるように思われる.それは「惰性」である.これらの要素によって言語が国際的に一定程度まで普及すると,その言語の有用性はすでに高まっており,人々がそれを習得することによる利益は多方面に及ぶ.軍事・経済・宗教といった限定された領域にとどまらず,政治,学術,技術,交通,文化など,考えられる多くの分野で,その言語を学ぶことの価値が感じられるようになる.この力学を惰性と呼ぶのがネガティブと感じるならば,積極的に正のスパイラルと呼び替えてもよい.

皮肉をこめていうが,日本における英語教育・学習熱――猫も杓子も英語を学ばなければならないという強迫観念――は,具体的な動機づけに支えられているというよりは,この「惰性」によるところが大きいのではないか.惰性が歴史の成り行きで作り出されてきたことはその通りだが,その大本に標題の3要素があるという事実は銘記しておくべきだろう.

引用の最初にある通り,「英語は簡単だから世界語となった」という俗説は,非常に根強く残っている.この問題については,「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1]),「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]),「#2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである」 ([2016-02-17-1]),「#2673. 「現代世界における英語の重要性は世界中の人々にとっての有用性にこそある」」 ([2016-08-21-1]) 等の記事を参照されたい.

・ 鈴木 孝夫 『あなたは英語で戦えますか』 冨山房インターナショナル,2011年.

2017-04-27 Thu

■ #2922. 他の社会的差別のすりかえとしての言語差別 [linguistic_ideology][language_myth][sociolinguistics][function_of_language][aave]

言語は,コミュニケーションの道具であるとともに,アイデンティティの指標でもある.言語のこの2つの機能は,言及指示的機能 (referential function) と社会指標的機能 (socio-indexical function) とも呼ばれる. 特に後者の機能は社会言語学における最重要のテーゼとして強調されるが,一般には広く認識されているとは言いがたい.多くの人が,言語はひとえにコミュニケーションの道具として機能していると思い込んでいる.

しかし,「言語=コミュニケーションの道具」のみの発想にとらわれていると,狭い視野に閉じ込められるばかりではなく,現実にある社会的な問題を助長する可能性すらある.言語は道具であるから政治的には中立である,と無邪気にみなしてしまうと,言語を政治的に悪用する社会の不正にも気づきにくくなるからだ.言語は,コミュニケーションの道具であるにとどまらず,恐るべき政治的なツールへと容易に化けることができるのである.小山 (137) によるアメリカの黒人英語や英語公用語化を巡る問題についての評説が,言語の政治的な側面をよくあぶり出しているので,引用したい.

公的な場では人種差別の表明がタブーと化しているアメリカのような社会に生きる人種差別主義者たちは,たとえば1996年から97年に起こったエボニクス論争にみられたように,黒人を批判するのではなく黒人英語を批判したり,あるいはイングリッシュ・オンリー(英語公用語化)運動にみられるように,ヒスパニックを批判するのではなくスペイン語を喋ることを批判したりしている.つまり現代アメリカでは人種の問題が言語(および文化)の問題に置き換えられて語られているのであり,これは,上でみたような,アメリカ標準語としてのジェネラル・アメリカンの勃興にまつわる排外主義的,人種論的背景を,「中西部」や「西部」の発音などと,地域的な範疇にすりかえて語るという修辞とも共鳴する.

なお,合衆国の法制度では,人種,宗教,性,出生国などと違い言語は差別の根拠となる範疇 ("suspect category") とはみなされておらず,これが,より一般的な公的言説における人種のタブー化とともに,言語が人種について語るための「コード・ワード」となっていることと関係していることは明らかである.Sonntag (2003) は,このような法的言説における言語の位置づけは,アメリカのリベラル民主主義の伝統,つまりジョン・ロック的な伝統においては,言語がアイデンティティの指標ではなくコミュニケーションのための中性的な道具であると考えられていることに由来する面があることを正しく指摘している.

社会言語学者の大家 Peter Trudgill も,人種や性など多くの範疇での差別が消えていくなかで,言語は最後の最後まで差別の拠り所として根強く残っていくだろうと述べている.残念ながら,私もこの意見に同感せざるを得ない.言語の社会指標的機能について力説していくほかない.

・ 小山 亘 「第7章 社会語用論」『社会言語学』井上 逸兵(編),朝倉書店,2017年.125--45頁.

2017-03-20 Mon

■ #2884. HiSoPra* に参加して (2) [academic_conference][historical_pragmatics][pragmatics][sociolinguistics][history_of_linguistics][hisopra]

昨日の記事[2017-03-19-1]に続いて,3月14日に参加した HiSoPra* の話題.大討論会「社会と場面のコンテクストから言語の歴史を見ると何が見えるか?―歴史社会言語学・歴史語用論の現在そして未来」で,10分程度の発言の機会をいただいた.僭越ながら私が掲げた「テーゼ」は,「21世紀の歴史社会言語学は,古くからある問題に新たな衝撃を与え,言語変化を含む歴史言語学の諸問題に活気をもたらすものである」というもの.特に資料もなしでの口頭発表だったので,以下に備忘録的に内容の概要を残しておきたい.

テーゼをさらに短く要約すると,「古い問題に対する新しいアプローチ」である.これはいろいろなところで聞くフレーズかもしれないが,歴史社会言語学・歴史語用論について,私が考えていることを端的に表現すると,これに行き着く.特に英語史の分野では,HiSoPra 的な研究は連綿と続いてきており,知見も蓄積されてきている.日本語史の立場から,もう1人の討論者である青木氏が「とっくにやってる」と述べた通り,英語史でも「とっくにやってる」のである.ただ,「歴史社会言語学」や「歴史語用論」というラベルが貼られていなかっただけである.しかし,ここで問題は,「たかがラベル」なのか「されどラベル」なのか,である.実際のところは「たかが」かつ「されど」の解釈が正解だと思っているが,討論会の題に「未来」が入っていることもあり,新しい分野としてのラベル貼りは重要だという方向で議論を運んだ.「とっくにやってる」こと,すなわち既存の研究に名前と場所を与えることによって,新たな見方や対し方が生まれ,今まで見えなかった周辺の問題との関連が見えるようになり,思いも寄らない化学反応が生じてくる可能性がある.

18世紀末からの近代言語学の歴史は,「歴史的視点 vs 非歴史視点」「中心領域 vs 周辺領域」の2つの対立軸でみると,きれいに整理できる.以下のマトリックスで表わされるように,19世紀から20世紀後半にかけて,言語学の主たる関心は I → II → III の順序で変化してきて,21世紀に残されたのは第IVステージしかない.このステージは,空白ではあるが,未知のものではない.既存の2つの項「歴史的視点」「周辺領域」を掛け合わせることによって,必然的に埋まるはずの空白である.しかし,意識的な2項の掛け合わせは,歴史上初のものであり,その意味において「新しい」とは言える(以下,伏せ字部分をクリック).

| 中心領域(音声,音韻,形態,統語,意味) | 周辺領域(社会,語用) | |

|---|---|---|

| 非歴史的視点 | II. 共時的言語理論(構造主義,生成文法)(20世紀) | III. 社会言語学,語用論など(20世紀後半) |

| 歴史視点 | I. 比較言語学,文献学(19世紀) | IV. 歴史社会言語学,歴史語用論など (21世紀) |

英語史の分野で蓄積されてきた多くの研究を,このマトリックスのなかに一つひとつプロットしていくと,第IV領域にも少なからぬ点が打たれるだろう.その意味では「新しい」研究分野ではないとも言えるのだが,これまでそこに名前がつけられていなかったので位置づけがぼんやりしていたのである.「第I領域や第III領域の周辺部」という否定的な位置づけしか与えられていなかった.それが,「歴史社会言語学」や「歴史語用論」などの積極的なラベルを与えられることによって,居場所が確定することになった.

こんな比喩はどうだろうか.これまで,第I領域や第III領域という固まった星から宇宙空間へ漏れ出たチリのようなものとしてしか認識されてこなかった諸問題が,徐々に集まって,今や星雲のようなものとしてまとまる兆しを示すようになってきた.まだ固い星となるには材料も重心も足りないが,少なくともチリではなく星雲となってきたのだから,「○○星雲」ほどの名前を与えてあげてもよいのではないか.(共時的な社会言語学も語用論も,数十年前に駆け出し始める以前には,星でもなければ,星雲でもなく,それこそチリ扱いされていたのだ!)

さて,歴史社会言語学や歴史語用論は,第IVステージであり,(2つの軸だけの世界で考えれば)ファイナルステージとなる.埋まるべくして埋まる空白という見方をすれば消極的だが,後発ゆえの強みをもつと捉えれば積極的である.第IVステージは,後発であるがゆえに,第I, II, IIIステージの知見をすべて利用することができる恵まれたポジションにいる,と考えたらどうだろうか.第IVステージは,マトリックスの位置づけとしては「歴史的・周辺的」と特徴づけられる右下の1領域を占めるにすぎないが,言語学史上の流れを踏まえながら考えれば,右下領域を中心としつつ,他の3領域全体にもにらみを利かせられる有利な立場にいるとも言える.この意味で,総合的言語観を提供するホープかもしれないのだ.とにかく,後発の強みを活かすことである.

以上のように,私の考える HiSoPra の意義は「古い問題に対する新しいアプローチ」である.

2017-03-19 Sun

■ #2883. HiSoPra* に参加して (1) [academic_conference][historical_pragmatics][pragmatics][sociolinguistics][hisopra]

3月14日に学習院大学にて,歴史社会言語学・歴史語用論の研究会 HiSoPra* (= HIstorical SOciolinguistics and PRAgmatics) の第1回研究会が開催された.2つの比較的新しい,緩く関連づけられた分野における国内初のフォーラムである.40名ほどの参加者があり,2つの個人発表と,「社会と場面のコンテクストから言語の歴史を見ると何が見えるか?―歴史社会言語学・歴史語用論の現在そして未来」と題する2時間にわたる「大討論会」がプログラムに組まれていた.

私は,討論会の5名の指定討論者の1人ということで参加する機会をいただいた(学習院の高田博行先生をはじめ,開催と準備に関わる各位に感謝いたします).各指定討論者が,この分野の現在と未来にむけて「提題」を提示し,それをネタにフロア全体で議論し,意見交換して盛り上がる,という趣旨の会である.司会の先生方も裁き方が難しかったのではないかと思うけれども,事前打ち合わせも特になかったために本音トークや自由意見が活発に飛び交い,刺激的な会となった.

いくつかの議論がなされたが,(1) 中黒やスラッシュで結ばれた「歴史社会言語学」と「歴史語用論」がいかなる関係にあり,各々がいかに定義づけられるのか,(2) これらが(特に日本語史や英語史の分野において)本当に「新しい」分野なのか,(3) (少なくとも名前としては)新しいこれらの学問分野は,どのような新たな知見をもたらしてくれると見込まれるのか,といったところが主たる話題だった.

討論を通じて,上記のような疑問への「答え」が必ずしも明らかになったわけではないが,この分野に緩く関係している研究者諸氏の間に様々な見解があり,そうした見解が諸々の言葉に対する姿勢や学問的伝統を反映しているのだということを知ることができた.この点だけでも,大きな収穫だったのではないか.

少なくとも,「○○さんの研究って,基本的に HiSoPra ぽいよね」などと一言で表現できるようになるのはとても便利だと思っている.

2017-03-18 Sat

■ #2882. 生物種と言語変種の存在論と認識論 [dialect][variety][sociolinguistics]

生物における種の定義について,池田による「種とは何か」を読んだ.現在のところ,教科書に掲載されるような最も一般的な生物種の定義は「その構成員が自然条件の下で自由に交配できる集団」である.これは遺伝的隔離による生物学的種概念というべきものであり,確かに受け入れやすい定義といえそうだ.

しかし,この定義について注意すべきは,存在論的な定義とはなっていないことだ.池田 (24) が述べるように,「生物学的種概念は,遺伝子の交換が起きるか起きないかといった操作的あるいは事後的概念であって,存在論的意味合いが稀薄な概念だからである」.言い方を変えれば,遺伝子の交換を試してみて初めて,それが成功するか失敗するかが分かるという意味で,存在論的な定義にたどり着いていないということである.では,種概念は,存在論的には定義できないとすれば,何論的な概念といえるのだろうか.池田 (22) 曰く,

種は何よりもまず人間の認識論的な概念であって,本来は存在論的な概念でも客観的な概念でもないのだ.われわれはカブトムシとオオクワガタ,あるいはスズメとメジロを別の種として認知するが,その際,これらの2種の間の存在論的相違について明晰であるわけではない.

そして,池田 (32) は「種に対して厳密な定義を下せないのは,種が進化することの必然の結果なのである」と結んでいる.

生物学から言語学へと切り替えよう.言語と言語の区別,あるいは言語と方言の区別は,(社会)言語学の抱えてきた難問であり,そのような区別の問題に立ち入らないで済む用語として変種 (variety) が提案されてきた.言語変種を生物種になぞらえると,その定義に関して共通点が多いことに気づく.例えば,言語変種も生物種と同様に客観的に定義することは困難であり,その意味において存在論的な概念とはいえず,あくまで人間の認識論的な概念である,と言える.また,言語変種に対して厳密な定義を下せないのは,それが変化することの必然の結果である,とも言い得る.

もちろん,生物における交配や遺伝が,言語において何に相当するのか,あるいは何にも相当しないのか等の問題はあるが,歴史的に連続している対象を離散的にグルーピングして各々に名付けを行なう営みとして,生物種の区分と言語変種の区分は似通っている.生物種も言語変種も,将来的な存在論的区分の可能性を完全に否定するものではないが,まず何よりも認識論的な概念なのである.

・ 池田 清彦 「種とは何か」『新しい生物学の教科書』 新潮社,2001年.17--30頁.

2017-01-31 Tue

■ #2836. カタカナ語の氾濫問題を solidarity の観点から視る [sociolinguistics][japanese][katakana][loan_word][purism][solidarity][inkhorn_term]

「カタカナ語」と称される外来語の氾濫は,しばしば日本語の問題として話題となる.本ブログでも,「#1617. 日本語における外来語の氾濫」 ([2013-09-30-1]),「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]),「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1]) などで問題にしてきた.

#1617の記事で触れたように,とりわけ「高齢者の介護や福祉に関する広報紙の記事は,読み手であるお年寄りに配慮した表現を用いることが,本来何よりも大切にされなければならないはず」にもかかわらず,外来語が多用されている現実が問題とされることが多い.「お年寄りに配慮した表現」とは,理解しやすい漢語や和語での言い換え表現であるとか,あるいは少なくとも括弧で説明を付すなどの気遣いのことと把握していたが,社会言語学的な観点,特に solidarity (連帯)の観点から視ると,もう少し根の深い問題がありそうだということが分かる.井上 (190) は,「連帯」の裏返しとしての「排除」について次のように述べている.

日本のお役所ことばにカタカナ語を乱用するのはそれがわからない高齢者などを排除することになる.カタカナ語が問題なのは,意味がわからないことだけではない.連帯と排除の構造を社会に作り出してしまうことこそより問題である.

つまり,多くのお年寄りがカタカナ語の意味を理解できないという言語コミュニケーション上の問題以上に,お年寄りが,その意味を理解する若年集団と社会的に「連帯」できないという問題,もっと言えば「排除」されてしまうという問題があるという

この社会言語学的な説明は,ただお年寄りとカタカナ語の問題に限らず,ある言語に借用語が氾濫したときにしばしば生じるアンチ借用語の言語的純粋主義 (purism) を論じるにあたって,一般的に有効なのではないかと思われる.例えば,初期近代英語の「インク壺語論争」(inkhorn_term) においても,ラテン借用語の氾濫は,一般庶民の理解を超えるという点で言語コミュニケーション上の問題と捉えることもできるが,それ以上に,ラテン語を操れる知識層と操れない一般庶民たちの間の断絶という社会的な含意をもった問題と捉えるほうが妥当かもしれない.

・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow