2012-09-15 Sat

■ #1237. 標準英語のイデオロギーと英語の標準化 [standardisation][historiography][sociolinguistics][variation]

Milroy の "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." は,英語史における standardisation と英語学史における standard ideology を同時に考察した,読み応えのある論文である.variation の存在を捨象し,standard ideology に浸かった従来の英語史記述を批判するその舌鋒は,Milroy ならではのもの.

Milroy は,近代に発達した標準英語のイデオロギーは英語史研究者を巻き込み,彼らの書いた英語史そのものが同イデオロギーに荷担してきたと主張する.とりわけイングランドや他の北ヨーロッパ諸国で発達した強い国家主義と純粋主義のもとで,ゲルマン語としての英語の正統性が強調され,Standard English は「歴史化」 (historicisation) されてきた.この歴史化のなかで,Anglo-Saxon は Old English として英語の歴史の中に位置づけられることになり,さらに遡って Germanic あるいは Proto-Indo-European までもが英語史の射程に入ることになった.また,英語の構造的な変化はもっぱら言語内的な要因によりもたらされたという言語変化観が支配的となり,英語が諸言語の影響を受けてきたという事実は,時に恥であるとすら考えられた.Sweet, Sisam, Skeat, Wyld という英語史を築いてきた大学者たちですら,こうして近代期に塗り固められてきた Standard English のイデオロギーに縛られてきたのであり,現在ですらこの状況は少なからず続いていると言ってよい.

Milroy は,一般の人々のみならず英語史研究者をも強く縛ってきた標準英語のイデオロギーあるいは standardisation という過程に,互いに関連する5つの特徴を認めている.uniformity, respect for writing, invariability, prestige, carefulness である.

(1) "the chief linguistic consequence of successful standardisation is a high degree of uniformity of structure" (13)

uniformity の現われとして,正しい語法と誤った語法が明確に区別される(その基準は言語的には恣意的だが,社会言語学的には恣意的でない);実際にはこの変種の話者はいない;対置される非標準英語の立場も明確になる.

(2) "standardisation is implemented and promoted primarily through written forms of language" (14)

これにより,書き言葉偏重の英語史記述が促進される.

(3) "standardisation inhibits linguistic change and variability" (14)

標準英語が言語変化を完全に取り込まないというわけではないが,取り込む速度はゆっくりである.標準化が言語変化を嫌うということは,Swift や Johnson の時代から少しも変わっていない.

(4) "the equation of the standard language with the prestige language" (15)

prestige language とは少人数によって話されるにすぎない権威ある変種を指す.ただし,"prestige" という概念は分析されない社会的カテゴリーを表わすものであり,実体はわかっていない.経済的に区別される階級と重なることも多いが,必ずしも一致せず,多くの研究が必要とされている概念である.

(5) "carefulness and clarity of enunciation" (19)

RP のラジオ放送に代表されるように,この発音をおこなうには,マイクに慣れており,タキシードを着ている必要がある.それほどかしこまっていない限り,実現し得ない発音である.

標準化のイデオロギーが言語研究者にも(言語研究者にこそ?)強い縛りをかけているということは重い現実であり,これをいかに克服するか,あるいは少なくとも認識しておくかは,言語研究者の主要テーマの一つである.

・ Milroy, Jim. "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 11--28.

2012-09-11 Tue

■ #1233. 言語変化は風に倒される木である [language_change][causation][sociolinguistics]

昨日の記事「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) に引き続き,言語変化の内的要因の外的要因の話題.Aitchison は,外的要因(あるいは社会言語学的要因)として,昨日触れた借用のほかにも,流行と社会的必要性という項目を挙げている.

流行といえば,[2012-06-25-1]の記事で取り上げた「#1155. Postal の言語変化観」が思い出される.また,「流行語」という現象がよく知られているように,部分的に流行によって駆り立てられる言語変化は確かにある.社会的必要性は,これも語の借用の原動力としてしばしば話題にあがるので,説明する必要はないだろう([2009-06-13-1]の記事「#46. 借用はなぜ起こるか」や[2011-10-16-1]の記事「#902. 借用されやすい言語項目」を参照).語彙のほか語形成の変化においても,一種の社会的必要性を反映した densification という傾向が指摘されており([2011-01-12-1]の記事「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」),より一般的に,言語変化の外的要因の一つとしてとらえることは妥当である.

しかし,Aitchison の観点では,流行や社会的必要性という外的要因も借用と同様に,内的要因に「つけいる」役割を果たすにすぎない.内的要因が変化のお膳立てをし,外的要因が変化のスイッチを入れる,ということだろう.Aitchison では,雨漏りの比喩に引き続き,ニレの木とオークの木の比喩が展開される.

When a gale blows down an elm tree, but leaves an oak standing, we do not believe that the gale alone caused the elm to fall. The gale merely advanced an event that would probably have occurred a few months or years later in any case. However, the gale dictated the direction in which the elm fell, which might in turn set off a further chain of events. If the elm fell against another tree, it might weaken this tree, and leave it vulnerable in another gale. Sociolinguistic causes of language change are similar to this gale. They exploit a weak point or potential imbalance in the system which might have been left unexploited. This exploitation may create further weak points in the system. (151)

Aitchison は,内的要因と外的要因のどちらが重要かという問題についても,的確な議論を展開している.

Note . . . that a number of linguists might disagree with the judgment that sociolinguistic causes are 'superficial' and other types 'deep'. It might be more accurate, perhaps, to replace the terms 'superficial' and 'deep' with the words 'immediate' and 'long-term', which do not imply that one type is more important than the other. It is clear that no long-term cause can take effect without an immediate trigger. It is equally clear that sociolinguistic factors do not set off changes randomly. The language must be ready to move in that particular direction.

内的要因と外的要因のバランスについて,さらに次の一節.

Change is likely to be triggered by social factors, such as fashion, foreign influence and social need. However, these factors cannot take effect unless the language is 'ready' for a particular change. They simply make use of inherent tendencies which reside in the physical and mental make-up of human beings. Causality needs therefore to be explored on a number of different levels. The immediate trigger must be looked at alongside the underlying propensities of the language concerned, and of human language in general. (197)

「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]) の議論と合わせて考えたい.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2012-09-10 Mon

■ #1232. 言語変化は雨漏りである [language_change][causation][borrowing][sociolinguistics]

「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]) で取り上げた言語変化の原因論について,最近,「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) で再考する機会をもった.

私見によれば,言語接触による他言語からの影響は,自言語の体系に著しい変化をもたらすものではない.語の借用は,語彙体系や意味体系にいくばくかの影響を与え得るとはいえ,多くの場合,体系から独立したものとして受け入れられる.また,音韻,形態,統語への影響は,語彙に比べて頻度として少ないし,あったとしても受け入れ側の言語の体系の隙間をついたり,すでに内的に始まっている変化を促進するという補助的な役割を果たすにすぎない.いずれにせよ,他言語からの影響は,著しい体系変化を呼ぶものではない.一方で,隙間をついたり,内的に進行している変化に一押しを加えるという役割それ自体は,それまでは多分に潜在的であった言語変化を顕在化させるという点で,言語変化において重要な地位を占めているとも考えられる.言語変化は,内的な体系化の力のもとで準備が整えられ,外的な圧力のもとで発現するものではないか.

Aitchison の雨漏りの比喩は,実に言い得て妙である.

Overall, then, borrowing does not suddenly disrupt the basic structure of a language. Foreign elements make use of existing tendencies, and commonly accelerate changes which are already under way. We may perhaps liken the situation to a house with ill-fitting windows. If rain beats against the windows, it does not normally break the window or pass through solid panes of glass. It simply infiltrates the cracks which are already there. If the rain caused extensive dry rot, we could perhaps say that in a superficial sense the rain 'caused' the building to change structurally. But a deeper and more revealing analysis would ask how and why the rain was able to get in the window in the first place. (145)

では,この場合,雨漏りの原因としてより重要なのはどちらなのだろうか.窓のひび(内的要因)だろうか,雨の強さ(外的要因)だろうか.明日の記事で,続けて考えたい.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2012-08-28 Tue

■ #1219. 強意語はなぜ種類が豊富か [intensifier][adverb][synonym][thesaurus][sociolinguistics]

強意語に作用する「限界効用逓減の法則」については,[2012-01-14-1]の記事その他で触れてきた.強意表現は使われてゆくうちに徐々に強意が失せてくるため,話者は新たな強意表現を求める.そして,その新表現も強度が薄まり,次の表現が欲しくなる.この永遠のサイクルに潜む原理が「限界効用逓減の法則」である.新表現の欲求の背後には,真の強意を伝えたいという意図が働いていることは間違いないが,それだけではない.話者の独創的でありたいという希望,巧みな話術を見せたいという希望,聞き手の関心を惹きたいという希望が,その根底にある.このような欲求や希望が原動力となって,次々と新しい強意語が生まれてくる.

しかし,古い強意語がいつでも新しい強意語にとって代わられるわけではない.古い語が新しい語と併存する場合も少なくない.その場合,強意語群は累々と積み重ねられてゆき,共時的にみれば,非常に種類の豊富な類義語カテゴリーとなる.別の場合には,強意語は,ある話者集団にのみ好んで用いられる shibboleth としての役割を果たす."group identification" (Peters 271) に関与しやすい語類として,社会言語学的にも重要な語類である.

標題の質問に対しては,もう1つの回答があるように思われる.ここで取り上げている強意語とは,厳密にいえば maximizer と booster を指すが,とりわけ booster は種類が豊富である.それは,maximizer が程度の最高点を表わすという意味で点的だが (ex. absolutely, completely) ,booster は漠然と程度の高さを表わすという点で線的であり,覆う範囲がそれだけ広いからだ (ex. greatly, highly, uncommonly) .booster の供給源に感情を表わす語が少なくないが (ex. desperately, terribly, violently) ,これは感情もまた線的であり,覆う幅が広いことと関係しているだろう (Peters 271) .そして,感情を表わす語は,言うまでもなく,種類の豊富な語群である.

限界効用逓減の法則,コミュニケーション上の欲求,group identification のための手段,漠然とした程度の広がり,感情語に代表される無尽蔵の供給源.これらの要因によって,強意語は,通時的なサイクルを経験し続けるだけでなく,共時的なヴァリエーションを広げてゆくのである.

日本語の強意語については,[2012-01-19-1]の記事「#997. real bad と「すごいヤバい」」を参照.

・ Peters, Hans. "Degree Adverbs in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 269--88.

2012-08-12 Sun

■ #1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化 [french][me][norman_conquest][bilingualism][sociolinguistics][diglossia]

ノルマン・コンクェスト以後,イングランドにおける言語状況が英仏語の2言語使用 (bilingualism) となったことは,英語史において主要な話題である(今回はラテン語使用については触れない).だが,英語のみの単一言語使用 (monolingualism) だったところに,突如としてフランス語使用の慣習が入り込んだということはどういうことだろうか.多言語使用という状況にあまり馴染みのない者にとっては,想像するのは難しいかもしれない.英語史の授業でこの辺りの話題を出すと,さぞかし社会が混乱したのではないかという反応が聞かれる.何しろ海峡の向こうから異民族が異言語を引き下げて統治しにくるのだから,大事件のように思われるのも当然だ.

私自身,2言語使用に関する想像力が乏しいので,当時のイングランドの言語事情を具体的に思い浮かべるのに困難を感じる.しかし,民族との関わりよりも,社会階級の関わりにおいて言語をとらえると,中世イングランドにおける英仏語の関係をよりよく理解できるように思われる.

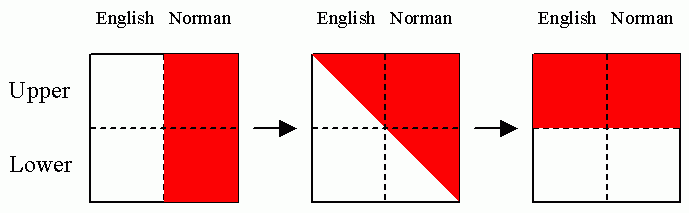

ノルマン・コンクェストの時点とその直後の時代には,「征服者たるノルマン人=フランス語」 vs 「被征服者たるイングランド人=英語」という対立の構図があったことは間違いない.ここでは,民族と言語が分かちがたく結びついている.しかし,征服から数世代を経て両民族の混血や交流が進むにつれ,英仏言語使用を区別する軸が,民族や出身地という軸から,社会階層という軸へと移ってきた.12世紀を通じて,イングランドの言語状況は,徐々に「上流階級=フランス語」 vs 「下流階級=英語」という対立の構図へと移行していったのである.移行の様子を(極度に)単純化して図示すれば,次のようになるだろう(赤がフランス語使用を表わす).

混血や交流が生じたとはいえ,12世紀でも「ノルマン系=上流階級」「イングランド系=下流階級」という図式がおよそ当てはまるのは事実である.しかし,英仏語の使い分けの軸が,民族や出身地を示す「系」から,階層としての「上下」に移った,あるいは「社会化」したと考えると,理解しやすい.この点について,Baugh and Cable (114--15) を引用しよう.

For 200 years after the Norman Conquest, French remained the language of ordinary intercourse among the upper classes in England. At first those who spoke French were those of Norman origin, but soon through intermarriage and association with the ruling class numerous people of English extraction must have found it to their advantage to learn the new language, and before long the distinction between those who spoke French and those who spoke English was not ethnic but largely social. The language of the masses remained English, and it is reasonable to assume that a French soldier settled on a manor with a few hundred English peasants would soon learn the language of the people among whom his lot was cast.

Baugh and Cable は外面史に定評のある英語史だが,とりわけノルマン・コンクェスト以後の中英語の社会言語学的状況に関して,記述に力が入っている.

関連して,[2011-02-17-1]の記事「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-07-19 Thu

■ #1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」 [variation][contact][sociolinguistics][old_norse][history][weakly_tied][social_network][language_change][geography]

[2012-07-07-1]の記事「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」で,言語接触の効果は,安定的で継続的な状況よりも,不安定で断続的な状況においてこそ著しいものであるという横田さんの主張を紹介した.これは近年の社会言語学でいうところの,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会でこそ,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという主張に対応する.このような社会的ネットワークに基づく言語変化理論は,Milroy などの研究を通じて,広く認知されるようになってきている([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照).

横田さんは,この考え方を古英語と古ノルド語(横田さんは包括的な用語である「ノルド語」を用いている)との言語接触の事例に具体的に適用し,そこから逆に当時の社会言語学的状況を想像的に復元しようと試みた.その要約が,[2012-07-07-1]の記事で引用した文章である.次に掲げる引用は,「弱い絆」理論の適用をさらに推し進め,想像をふくらませた文章である.

その地[イングランドの北部と東部]の沿岸部ではヴァイキング時代前から北欧人とイングランド人の間で交易等があり,ヴァイキング時代には彼らの軍事要塞や駐屯地が設けられ,ヴァイキング兵士達は退役後もその地域に住みつき,北欧からの移民を受け入れたのであった.その地域のイングランド人と移住者の北欧人はお互いに相手の言葉を方言の違いくらいにしか感じていなかったろうから,スムーズな会話は当初は無かったとしても接触する時間と回数が増す毎にもっと容易に出来たであろう.そのような状況は,弱い絆で結ばれたスピーチ・コミュニティーも大量に出現させ,両方の言語のヴァリエーションは相当増えたことであろう.言語革新の運び屋である弱い絆で結ばれた人は北欧人,イングランド人,あるいはその混血人のだれでも成りえただろう.またそのような人達の職業は貿易などに携わるものや,あるいは傭兵のように,広い地域に足を伸ばす人であって,さまざまな土地で強い絆を形成しているコミュニティーの人達と接触することになるのである.その強い絆のコミュニティーの1つが昔から代々変わらず同じ土地で農耕生活を営んでいる集落であった.そのような集落には必ず中心的役割を果たす人が存在し,その人が新しいヴァリアントを取り入れることによって,徐々にその集落内に広まっていくのである.そしてこの言語革新の拡大のメカニズムが,その他の言語変化の要素と絡み合い,結果的にデーンロー地域に,アングロ・スカンジナビア方言と呼ばれる.南部とは異なった言葉を多く含んだ言語組織を生んだのであった.デーンローの境界線は,デーンロー地域がイングランド王によって奪回されるまで,厳しく管理され一般人は行き来が不可能であったため,その方言はその地域に多いに拡大したのである.

この記述には,社会歴史言語学上の重要な対立軸がいくつも含まれている.まず,言語変化において弱い絆の共同体と強い絆の共同体の果たす相補的な役割が表現されている.次に,個人と共同体の役割も区別されつつ,結びつけられている.これは,言語変化の履行 (implementation) と拡散 (diffusion) とも密接に関連する対立軸である.そして,共時的変異 (synchronic variation) と通時的変化 (diachronic change) の相互関係も示唆されている.

ほかにも,言語変化における交易や軍事といった社会活動の役割や,地理の果たす役割など,注目すべき観点が含まれている.先に「社会歴史言語学」という表現を用いたが,まさに社会言語学と歴史言語学との接点を強く意識した論説である.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-07-08 Sun

■ #1168. 言語接触とは話者接触である [contact][sociolinguistics][old_norse]

昨日の記事「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」 ([2012-07-07-1]) で,古英語と古ノルド語の言語接触について,従来よりも現実味のある横田さんの見解を紹介した.この見解は,横田さんの言語接触に対する基本的な立場,言語接触とは話者どうしの社会的な接触の帰結であるという考え方をよく反映している.「はじめに」 (vii) より,同趣旨の力強い文章を引用しよう.

言語接触というと,複数の言語組織が接触するというよりも,異なった言語組織を持っている複数の話し手が接触することなのである.だから,ノルド語の英語への影響という場合,ノルド語の言語組織が英語の言語組織に影響を与えたと言うことではなくて,ノルド語の話し手が英語の話し手に影響を与えたということである.〔中略〕だから「ノルド語の強い影響」とひと言で表わしているものの根底には,言葉を実際に使う人間と,その人間の社会との関わりがあったことを協調する必要があるし,そうすることによって単なるノルド語起源の語彙を列挙するだけでは見えてこないものが見えてくると思う.

拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第2章第5節「なぜここまで変化したのか」 (43) でも,「言語接触とは無機質な言い方だが,つまるところ英語と諸言語の使用者たる人と人,社会と社会とが衝突し,融合し,現代の英語を形作って来たのである.」と述べたことがある.

言語学では,「言語が接触する」や「言語が変化する」など,「言語」が主語に立つ表現が多い.当然といえば当然なのだが,このような言い方はあくまでショートカットにすぎず,常に「話者」を主語にして読み替えなければならない.「話者が言語を接触させる」のであり「話者が言語を変化させる」のである.近代言語学において形式主義は強みであることは確かだが,話者不在の議論には常に注意を払っておく必要があるだろう.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-07-07 Sat

■ #1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい [contact][sociolinguistics][old_norse][history][standardisation][language_change]

古英語と古ノルド語との言語接触については,old_norse の各記事で取り上げてきた.見方にもよるが,英語史において古ノルド語の影響という話題は,最も重要な話題の1つである.8世紀半ばから11世紀にかけて起こったヴァイキングのイングランドへの略奪,移民,定住の結果として,古英語話者と古ノルド語話者の融合が進み,言語も混交した.代名詞,接続詞,前置詞などの機能語やその他の基本語が,多数,古ノルド語から古英語へと流れ込み,屈折も大いに水平化した.そのようにして現われた Norsified English と呼ぶべき言語や,その影響を受けた中英語は,14世紀以降の英語標準化の基盤となり,現代英語にも連なっている.

古ノルド語との接触は,これほど重要な話題なので,英語史概説書でも必ず触れられるテーマだが,記述が大雑把であることが多い.そもそも,異なる言語の共同体どうしが交わると,いつでもこのような言語的な混交が進むものなのだろうか.古英語話者と古ノルド語話者が,数世紀の間,平和に共存したがゆえに言語が混交したのだと説明されることが多いが,実際のところ,両話者集団のあいだの言語的,政治的,軍事的,経済的等々の関係はいかなるものだったのだろうか.当時の社会言語学的状況を思い浮かべるには,概説書に書かれている表面的な記述を超えた,豊かな想像力が必要である.

想像力豊かに,かつ社会言語学の知見を含めて,古英語と古ノルド語の言語接触の問題に迫った良書が現われた.横田由美さんの『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』である.引用・参照したい箇所はいくつかあるが,両言語の話者の融合の度合い,特に共同生活が平和的であったかどうかという点について,当時のデーンローにおける人々の社会的関係を想像し,描写しながら,次のように述べている箇所が印象的である.

以上のように考えると両者間の融合は平和的だったと簡単に片付けてしまうよりも,平和的な時期や地域もあればそうでもない時期や地域もあったであろうし,その状態は地域の社会状況によっても大いに異なっていたのである.そして,安泰時よりも,外来人や国内の様々な人達がデーンロー地域に終結した戦争状態の時には,様々な方言(そして言語)を話す人達の接触を引き起こしたであろう.そしてそのことは言語変化を考える上で非常に重要なことである.

従来は,両側の人々の混交が平和に,緩慢と,着実に進んだことにより,言語も次第に混じり合ったとするのが一般的な理解だったが,むしろ長期間にわたる断続的な戦争状態においてこそ言語接触が濃密だったのではないかという提案は,意表を突くものではあるが,考えてみれば現実味がある.

言語接触の議論には,背後にいる話者どうしの社会的な関係を理解しておくことが必要である.そして,そのためには,歴史の知識と現実感を伴った想像力もまた必要なのである.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-06-25 Mon

■ #1155. Postal の言語変化観 [language_change][causation][generative_grammar][contact][sociolinguistics][rsr]

昨日の記事「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1]) で言及した Postal は,「#1123. 言語変化の原因と歴史言語学」 ([2012-05-24-1]) で取り上げたように,言語変化の原因を fashion と考える論者である.同時に,言語変化とは "grammar change" (文法変化)にほかならなず,その文法変化は世代間で生じる規則の再解釈であるという生成的言語観の持ち主だ.そして,その文法変化の最初の段階を表わす "primary sound change which is independent of language contact" は,"'nonfunctional' stylistic change" であり,それ以外の原因説明はありえないとする.

Postal の議論は一見すると単純だが,実は但し書きがいろいろとついている.例えば,社会言語学的な差異化,言語変化の実現と拡散の区別,言語接触による言語変化,英語の Romance Stress Rule の歴史的獲得についても触れている.Postal の議論は,言語変化理論の大きな枠組みの1つとして注目すべきと考えるので,重要な1節 (283--85) の大部分を引用しよう.

SOME REMARKS ON THE 'CAUSES OF SOUND CHANGE'

It is perhaps not inappropriate to ask what implications the view that sound change consists in changes in grammars has for the much discussed and controversial question of the causes of sound change. Why should a language, independently of contact with other languages, add a new rule at a certain point? Of course there are some scholars who hold that all linguistic change is a result of language contact, but this position seems too radically improbable to demand serious consideration today. Assuming then that some if not all phonological changes are independent of contact, what is their basis? It seems clear to the present writer that there is no more reason for languages to change than there is for automobiles to add fins one year and remove them the next, for jackets to have three buttons one year and two the next, etc. That is, it seems evident within the framework of sound change as grammar change that the 'causes' of sound change without language contact lie in the general tendency of human cultural products to undergo 'nonfunctional' stylistic change. This is of course to be understood as a remark about what we might call 'primary change,' that is, change which interrupts an assumed stable and long-existing system. It is somewhat more plausible that such stylistic primary changes may yield a grammar which is in some sense not optimal, and that this may itself lead to 'functional' change to bring about an optimal state. Halle's suggestion that children may learn a grammar partially distinct from that underlying the utterances they hear and thus, from the point of view of the adult language, reformulate the grammar (while adults may only add rules), may be looked upon as a suggestion of this type. For as he noted, a grammar G2 which results from the addition of a rule to a grammar G1 may not be the optimal grammar of the set of sentences it generates. Hence one would expect that children learning the new language will internalize not G2 but rather the optimal grammar G3. It remains to be seen how many of the instances of so-called 'structural sound change,' discussed in the writings of scholars like A. Martinet, can be provided with a basis of this type.

It should be emphasized that the claim that contact independent sound change is due basically to the stylistic possibility for adults to add limited types of rules to their grammars does not preclude the fact that these changes may serve social functions, i.e. may be related to group differentiation, status differences, etc. That is, the claim that change is stylistic is not incompatible with the kinds of results reached by such investigators as Labov (1963). These latter matters concern more properly the social explanation for the spread of the change, a matter which seems more properly sociological than linguistic.

I have been careful above not to insist that all instances of what have been called sound change were necessarily independent of language contact. Although committed to the view that sound change can occur without contact, we can also accept the view that some changes result from borrowing. The view that sound change is grammar change in fact really eliminates much of the importance of this difference. For under the rule interpretation of change, the only issue is the forces which led to the grammar change. Studies of complex cases of phonological grammar change due to contact have actually been carried out recently within the framework of generative grammar. This work, to be reported in a forthcoming monograph (Keyser and Halle, to appear), shows quite clearly that English has borrowed a number of Romance phonological rules. In particular, English has incorporated essentially the Latin stress rule, that which softens Romance k to s in certain environments, etc. This work has important implications beyond the area of sound change and may affect radically concepts of genetic relationship, Mischsprache, etc., all of which will, I think, require reevaluation.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

2012-04-12 Thu

■ #1081. 社会言語学の発展の背景と社会言語学の分野 [sociolinguistics][history_of_linguistics][linguistic_relativism][geography][wave_theory][contact]

[2012-03-18-1]の記事「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」の冒頭,よび[2012-03-22-1]の記事「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」の後半で触れたが,1960年代から社会言語学という分野が発展してきた.その言語学史的な背景について,トラッドギルは1974年の著書のなかで次のように指摘している.

言語学はこれまで言語と社会との関係をまったく無視して来たと言ってしまってはあまりに大ざっぱすぎるかもしれないが,しかしまずまず当たっていると言えよう.もっともなぜそうであったかについては,多くの場合それなりに正当な理由がある.「個人語(idiolect)」,つまり一時点における一つのスタイルによる一個人のことば遣いの研究に限ることによって,複雑な現象を研究する際には不可欠な単純化をはかり,単純化したことによって,理論的にも進歩したのである.しかしすでに指摘した通り,言語というのは社会的な現象なのである.社会という場面をまったく無視して言語を研究したのでは,言語のより複雑な,しかし興味あるいくつかの面が必然的に脱落することになるし,また言語理論をさらに発展させる機会を失わせることにもなろう.言語というのは非常に変異しやすい現象であって,この変異性は言語と同時に社会とも密接に関係があるのだという事実の重要性に気づいたことが,社会言語学的な研究を発達させるに至らしめた主な要因の一つなのである.言語とは,いかなる場面でもすべての人によって同じように使われる簡単な単一の記号体系なのではない.そして言語学はこの複雑な現象に取り組み始めることが可能でもあるし有利でもあるという段階に,今やっと到達したところなのだ.(24--25)

このようにして発展してきた社会言語学の扱う範囲は広い.現在でもその範囲は拡大しているが,社会言語学の注目を大雑把に分けると,人類学的な関心,社会学的な関心,地理学的な関心の3種が認められる.それぞれ,人類学,社会学,地理学の方法論や研究成果を援用して言語をとらえなおすという基本姿勢である.人類学的な観点としては,民族や文化によって,親族名称を表わす語彙体系が異なったり,顕点(興味を示す事物・現象)が異なるといった,言語的相対論 (linguistic relativism) にかかわる諸問題がある.社会学的な観点としては,Labov の研究([2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」を参照)や Milroy (and Milroy) の研究([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照)がその代表例で,社会統計学の方法を利用した都市方言学が展開している.地理学的な観点は,古くから方言学で採用されてきたが,波状説 (the wave theory) に代表される言語地理学 (linguistic geography) や言語接触 (language contact) の方面から新たな生命を吹き込まれている.

このほか,種々のアプローチの上位に立つ(あるいは横断する)純社会言語学とでも呼ぶべき領域を考えることもできる.これは,トラッドギル (27) によれば「言語の本質についての理論をどうすれば改善することができるかとか,言語はなぜ,そしてどのように変化するのか,といったような興味ある問題に対して,主に言語学者に解答を与えようとするもの」である.また,言語と国家,言語と教育といった政治的,教育的な側面を対象とする分野もあり,これは言語の社会学とでも呼ぶほうが適切かもしれない.

言語学史的には,社会言語学の発展は理論言語学からの脱却であるという側面が強調されるが,勢いに乗ってきた現在,そして将来にむけて,野心的な「純社会言語学」の目指す,社会的な観点を取り入れた理論言語学というものが具体的に構想されてゆくことになるのではないか.特に言語の変異と変化についての知識は,社会言語学の発展によって著しく豊かになった.言語史や歴史言語学にも大きな影響を及ぼしてきた社会言語学に,今後ますます注目したい.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-03-22 Thu

■ #1060. 世界の言語の数を数えるということ [sociolinguistics][world_languages][contact][saussure]

Ethnologue の冒頭では,現在の世界の言語の数について,次のように謳われている."An encyclopedic reference work cataloging all of the world’s 6,909 known living languages." ただし,論者によってはその半分の数を挙げるものもあり,他にも様々な数が提案されており,確定することは難しい.世界の言語の数を数えることの困難な理由は,[2010-01-22-1]の記事「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」で取り上げた.また,関連する話題を「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]) で考察した.今回は,議論をもう一歩推し進めたい.

現在,世界にいくつの言語があるのか.この問いは言語についての最も素朴な疑問のようにも思われるが,実のところ,この素朴さのなかには非常に厄介な問題が含まれている.言語を数えるということは,当然ながら言語が複数あることが前提となっている.また,言語が複数あるということは,ある言語と他の言語との境界が明確であり,それぞれが個別化,個体化,個数化していることが前提となっている.しかし,自然状態におかれている言語は,通常,境がぼんやりとしているものではないか.特に隣接する言語であれば,互いに混交して,中間的な特徴を備えた言語が間に入っているものではないか.

しかし,このように本来は音の連続である茫洋とした言語の平面に,強引に線引きをする主がいる.そして,私たちは,その主の存在を疑わずに,むしろ前提としているからこそ,標記の問題がいかにも素朴な疑問に聞こえるのである.その線引きの主とは,近代国家である.田中 (150) の適格な表現を引用しよう.

近代はまた,ことばとことばとの間に境界を設けて,その数を数えられるものにした.言語の数が数えられるものになったのは,主として国家の成立による./言語の数はしかし,本来は――自然の状態では――数えられないものであった.数えようにも,まず名前がついていなかった.ヨーロッパでは,こうしたいわゆる「俗語」,すなわち,ラテン語以外の言語が文字で書かれるようになり,その文法が書かれることによって,「○○語」が確立されたのである.

つまり,言語を数えるということは,「国家=言語」という等式を無意識のうちに前提としている発想であり,言語の自然状態を観察していては決して生まれてこない発想だということになる.では,上記の素朴な疑問は,素人的な疑問として片付けてしまってよいのだろうか.否である.実のところ,近代科学としての言語学こそが,「国家=言語」を前提として成立してきたのである.もっと言えば,「国家≧言語(学)」ですらあった.田中 (154--55) を引こう.

近代言語学に成立の動機を与えたのは,国家であった.国家が,言語に境界を与え,○○語という,区切りのある単位を与えたからである.そして,言語学は,このような,国家によって提供された,いわゆる個別言語 (Einzelsprache) の研究に従事してきた.少し誇張して言うと,国家が個別言語を創り出し――その統合,均質化の過程によって――それを言語学が当然のようにおしいただいて研究したのであるから,この点から言うと,言語学は国家に従属したのである.

このように,近代言語学は国家観を強烈に含みながら創始された.自然状態の言語を,国家という概念を介入させず,ありのままに観察するという態度は,20世紀のソシュール言語学を待たねばならなかったのである.20世紀言語学は,いよいよ国家をはぎ取った状態で言語そのものを観察し始めたのだが,世紀の後半になって国家なり社会なりの服を,改めて今度は意識的に,裸の言語に着させるという試みを開始した.

21世紀に入った言語学は,いまだ標題の素朴な疑問に明確な解答を与えうる段階にない.しかし,言語学は,何もしてこなかったわけではない.むしろ,素朴な外見を装った標題の疑問の本質は,素朴どころか,政治のどろどろした問題をはらんでいるという事実を,言語学はありありと示してきたのである.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-03-15 Thu

■ #1053. 波状説の波及効果 [wave_theory][geography][dialect][sociolinguistics][rhotic][lexical_diffusion][geolinguistics]

言語変化は波状に周囲に伝わって行くという波状説 (the wave theory; Wellentheorie) や方言周圏論について,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) の記事で取り上げてきた.波状説は,比較言語学の前提としていた the family tree model に対する反論として提唱されたものだったが,言語の変化にも他の文化の伝播と同様に地理的な側面があるという,今考えてみればもっともな主張に学問上の立場を与えたという点が評価される.

波状説は,言語変化の伝播についての様々な側面に光を当ててきた.以下に,波状説が言語変化の研究に与える波及効果や含蓄について,私の考えるところを挙げよう.

(1) 「古語は辺境に残る」 (archaism in marginal areas) の原則を打ち立て,方言研究に弾みを与えた.

(2) 言語変化の伝播の地理的側面についての諸説を生み出す母体となった.例えば,波状説に対する the gravity model や,その the gravity model に対抗する the counterhierarchical model,政治的境界が及ぼす border effect など.広く言語地理学 (linguistic geography) の発展に貢献した.

(3) 波状説の原理は,地理方言レベルの伝播だけでなく社会方言レベルの伝播にも応用できる可能性がある.例えば,[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した調査で,社会経済的な階層の下から上に向かって(最上は別として) /r/ の比率が高かった事実は,rhotic 発音が階層を縫って波状に広がっているのではないかという仮説を支持する.

(4) 語彙拡散 (lexical diffusion) は,本来,地理的側面は関係なく,語彙体系のなかを縫うように進む音韻変化を説明する理論として提唱されたが,地理的な波状説とも類似性があるように思われる.波紋の半径が2倍,3倍と拡がればそれぞれ面積は4倍,9倍と大幅に拡大するように,語彙拡散でもある段階で勢いがつき "take-off" すると,拡大の速度が急激に上がり,語彙の大半を一気に呑み込む.

波状説が言語変化の地理的拡大の唯一の型ではないことは知られているが,(2) で述べたように,言語変化の研究に地理的空間という次元を取り戻した功績は大きい.Britain は,その論文の冒頭で,現在でも社会言語学において地理的空間の次元への関心は乏しいと指摘している.

The geographical dimension of space has been an almost wholly unexplored dimension in sociolinguistics. This is a somewhat surprising state of affairs since modern sociolinguistics can rightfully claim roots in a number of (seemingly) spatially-aware antecedents: the cartographic tradition of early dialectology, early linguistic anthropology, the cultural geography of Vidal de la Blache . . . and so on. Almost without exception, and rather than having been critically explored as a potential social variable, space has been treated as a blank canvas onto which sociolinguistic processes are painted. It has been unexamined, untheorised and its role in shaping and being shaped by language untested.

地理的空間を言語変化拡大のカンバスとしてではなく絵の具としてとらえる観点を育てていく必要がある.

・ Britain, Dave. "Geolinguistics and Linguistic Diffusion." Sociolinguistics: International Handbook of the Science of Language and Society. Ed. U. Ammon et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.

2011-10-29 Sat

■ #915. 会話における言語使用の男女差 [gender_difference][sociolinguistics]

[2011-10-27-1]の記事「#913. BNC による語彙の男女差の調査」に関連して,Hirschman による標題の問題を扱った会話分析の古典的研究を紹介したい.

この研究の元となった会話の調査と分析は,1973年の Linguistic Society of America の年次大会で特別セッションにて口頭発表された.その後,発表原稿は半ば行方不明となっていたが,Hirschman の研究は同種の研究の先駆けとして評価されるようになり,いわば口づてにより研究者の間で有名になっていった.皆が Hirschman の研究に言及するようになったものの,その原稿に目を通した者はほとんどいないという幻の研究となっていたのである(Hirschman 自身はその後コンピュータ言語学の分野へと進み,社会言語学の分野から離れたために,自らの研究が同分野で古典的な研究となっていることに気づかずにいたという).ところが,性と言語の分野の研究者 Deborah Tannen が,ある偶然から Hirschman と連絡を取るに至った.そして,最初の発表から20年以上の歳月を経て,古典的研究が正式に論文として Language in Society 誌上に印刷されたのである.

さて,Hirschman の研究は男女各2人,計4人の学生による対話に基づくものである.異なる組み合わせの1対1の対話をそれぞれ10分ずつ録音し,それを転記したものに量的な分析を施した(当時からコンピュータ言語学者であった Hirschman も,当時の環境ではすべて手作業で分析せざるを得なかったという点が時代を感じさせる).4人のみを対象とした各10分ほどの対話の記録であるから,得られるコーパスの量は不十分であり,そこから引き出された分析結果も仮説的なものとならざるを得ない.しかし,Hirschman のすぐれた調査の手法は後の同種の調査のお手本となり,提起された仮説も広く注目を浴びることになった.

Hirschman の主な分析結果をまとめれば次のようになる.

・ 女性どうしの対話では,対話に与えられた時間の95%が実際に対話に費やされたが,男性どうしの対話では76%しか費やされなかった.また,女性の参加する対話では,女性の参加しない(男性どうしの)対話より多くの時間が対話に費やされた.

・ um, uh, ah, like, well, you know, I mean などの "filler" は,男性よりも女性のほうがずっと多く使用した.しかし,女性でも,男女の対話に比べて女性どうしの対話では filler の頻度は低かった.

・ 女性は男性よりも we, you, I を多く用い,she/he, they, someone, person/people を少なく用いた.これは,女性は個人的な経験や感情を語り,男性は物事を抽象的に語るという主観的な印象と合致する.

・ yeah, ok, right, all right などの肯定的応答は同性どうしの対話に,より多かった.肯定的応答の値は,最もよく話す女性が最高値を示し,最もよく話す男性が最低値を示した.すなわち,ここには男女差が反映されている可能性がある.

・ mm hmm の相槌はほぼ女性に限定して用いられた.

・ 対話の遮断は女性どうしの対話において遥かに多く見られた.

・ 女性は相手の議論に同調して対話を進展させる傾向,あるいは相手に質問をして対話を進展させる傾向が見られたが,男性は議論をする傾向が見られた.

以上は,全体として "the role of the female as facilitator of the conversation" (438) を示唆するように思えるが,Hirschman はあくまで冷静に事実を示し,突っ込んだ読み込みはしていない.この辺りの控えめさが,名論とされる所以なのかもしれない.

・ Hirschman, Lynette. "Female-Male Differences in Conversational Interaction." Language in Society 23 (1994): 427--42.

2011-09-26 Mon

■ #882. Belfast の女性店員 [sociolinguistics][language_change][contact][social_network][weakly_tied]

20世紀の後半には,社会言語学の分野でいくつかの画期的なフィールドワークが実施され,言語変化の実態(誰が,いつ,どこで,どのように,そしてなぜ言語変化を開始するのか)が少しずつ明らかにされてきた.[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した研究はそのうちの1つだが,別の進取的な研究を紹介したい.昨日の記事「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で引き合いに出した Milroy (and Milroy) の研究である.Aitchison (73--77) による同研究の要約を参照しつつ,以下で紹介する.

Milroy (and Milroy) は,北アイルランドの Belfast 市街地社会で生じている音声変化を実地調査した.いくつかの母音変化が生じているが,そのなかに grass や bad に含まれる母音 /ɑ/ が後舌化して /ɔː/ へと変化しているというものがある.あたかも <grawss> や <bawd> と綴られるかのような発音となる変化だ.この母音変化は19世紀後半より記録されており,決して新しくないが,その進行過程には謎があった.Belfast 市街地社会で一律に生じているわけではなく,分布に偏りが見られるというのである.

分布の偏りについて見る前に,Belfast 市街地の社会的背景を理解しておく必要がある.Belfast 市街地は貧しく,荒廃しており,失業,早死,病気,少年犯罪が蔓延するスラム街だったが,そのなかでプロテスタントとカトリックの対立が際立っていた.両集団は市内で住み分けしており,互いに言語的接触はおろか物理的接触もあまりなく,たまの接触は一触即発の危険をはらんでいた.

さて,問題の実地調査は,市街地東部のプロテスタント系の町 Ballymacarrett と市街地西部のカトリック系の町 the Clonard で行なわれた.その結果,当該の母音変化は Ballymacarrett の男性住民に顕著に観察されることが分かった.Ballymacarrett の男性住民は就業率が the Clonard よりも高く,ある種の社会的地位を有しているのが特徴的である.彼らは社会的つながりによって互いに強く結びつけられており,その集団力によって Belfast 市街地における母音後舌化の推進力となっていると考えられる.だが,Ballymacarrett の女性については,この母音変化は男性ほど浸透していない.あくまで男性集団が主導している変化であることが分かる.一般に,非標準的な方向への言語変化は男性に多く見られることが多いとされるが,その傾向がよく示されている.

ところが,興味深いことに市街地西部のカトリック系の町 the Clonard においては,同じ母音変化が,若年層において男性よりも女性に多く観察されるというのである.ここに2つの謎がある.1つは,Ballymacarrett では,当該の母音変化は非標準的な方向への変化であることから予測される通り男性主導の革新だったが,the Clonard では若い女性が主導しているように見えることである.もう1つは,そもそも両集団のあいだにほとんど社会的な接触はないはずなのに,なぜ言語変化が伝播しうるのかという問題である( Ballymacarrett から the Clonard へと伝播していることは確からしい).

この問題を解く鍵は,Ballymacarrett の男性と the Clonard の若い女性とのあいだに何らかの接触があるに違いないという点である.しかし,社会状況を考えれば,それほどロマンチックな話しがありそうには思えない.だが,あまりロマンチックではないところであれば,接触の機会はある.それは,町の中心にある店だった.the Clonard の若い女性は若い男性よりも就業率が高く,両集団が共通して利用する町の中心の店に店員として雇われているケースがある.彼女らは,Ballymacarrett からの男性客に応対する際に,彼らの発音の癖である後舌化した /ɔː/ を獲得したのではないか.店員が客層に合わせて言葉遣いを替える "shop-assistant phenomenon" は,社会言語学では accommodation の一種として知られており,[2010-06-07-1]の Labov の研究でも確認されている通りである.この小さな,しかし日常的な接触により,Ballymacarrett 発の母音変化が若い女性店員を経由して the Clonard へと伝播しているのではないか.

母音変化の分布の謎を鮮やかに解き明かした Milroy (and Milroy) の実地調査は,後に言語変化の社会的ネットワーク理論へと発展する.これまで目に見えなかった言語変化の伝播の現場を,点として捉えることを可能にした画期的な研究である.

参考までに,Aitchison (75) で要約されている後舌母音の頻度指数の内訳を示そう.4.0が最高値である.

| Men | Women | Men | Women | |

| Aged 40--55 | 40--55 | 18--25 | 18--25 | |

| East Belfast | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 2.1 |

| West Belfast | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Belfast: Change and Variation in an Urban Vernacular." In Sociolinguistic Patterns in British English. London: Arnold, 1978.

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Linguistic Change, Social Network and Speaker Innovation." Journal of Linguistics 21 (1985): 339--84.

・ Milroy, L. Language and Social Networks. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1987.

2011-09-25 Sun

■ #881. 古ノルド語要素を南下させた人々 [old_norse][contact][review][sociolinguistics]

BBC のキャスターで,著述家としても知られる Melvyn Bragg の書いた一般向けの英語史の本がある.BBC Radio 4 で2000--2001年に放送された25回にわたる The Routes of English のシリーズ番組を担当した経験をもとに,今度は2003年に ITV の8回にわたるテレビシリーズ番組として The Adventure of English を制作した,その際の台本とも言える本である.アマチュア教養人の視点から自らの母語の歴史を熱く語った本で,英語を礼賛するロマンチストとしての評もあるが(そして私もその評に賛成するが),英語史の専門家ではないがゆえの縛りからの解放と想像力の発露が随所に見られ,確かな文章力と相俟って,読者の心をつかむ本となっている.議論したい箇所を取り出せばきりがないのだが,それでもイギリスの教養人とはかくあるものかと思わせる筆致ではある.

Bragg の歴史についての知識と発想の豊かさは,例えば,次のようなくだりに表われている.878年,King Alfred がデーン人を打ち負かした際に締結されたウェドモア条約 (Treaty of Wedmore) に基づいて,イングランドはアングロサクソン領とデーン領に二分された([2011-07-24-1]の記事「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」を参照).その後の両地域の国境を越えた交流について,Bragg (19) はこう述べている

. . . he [King Alfred] drew a line diagonally across the country from the Thames to the old Roman road of Watling Street. The land to the north and east would be known as the Danelaw and would be under Danish rule. The land to the south and west would be under West Saxon, becoming the core of the new England. This was no cosmetic exercise. No one was allowed to cross the line, save for one purpose --- trade. This act of commercial realism would more radically change the structure of the English language than anything before or since. Trade refined the language and made it more flexible.

古ノルド語との接触が及ぼした英語への影響,古ノルド語の英語史上の意義については,[2009-06-26-1]の記事「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」で要約したが,言語接触を論じるには,その背景にある人々の接触についての歴史的な理解がなければならない.言語接触という抽象的な現象を扱っていると,この点は比較的忘れられやすい.言語接触とは無機質な言い方だが,実際には話者という生身の人間の接触が起こっているのである.

当時,国境線をまたいでの人々の往来は政治的,軍事的な次元では制限されていたが,地に足の着いたより現実的な営みである交易という次元では活発だったはずだ.そして,交易を担った商人は商品だけでなく言葉をも北へ南へと伝えた.狭い関門を幾たびも通り抜けることによって南北の言語習慣を互いに波及させた交易の役割は,ちょうど Milroy (and Milroy) の Belfast における言語変化の研究で鮮やかに提示された社会的ネットワーク理論を想起させる.

Bragg の英語史が読みやすいのは,過去の出来事がいかに現代の日常的な言語使用に結びついているのかという,歴史への自然な問いかけとその答えが,随所にさらっと記されているからだと思う.専門家であれば歴史の因果関係の正確さを気にするあまり簡単には口にできないことを,彼はアマチュア的に指摘する.歴史記述というよりは歴史小説として読める.英語史への関心を惹くにはよい一冊だ.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

2011-05-20 Fri

■ #753. なぜ宗教の言語は古めかしいか [speed_of_change][language_change][religion][sociolinguistics][sobokunagimon]

[2011-05-12-1], [2011-05-13-1]の記事でそれぞれ,結婚の誓約と Amen の発音を取り上げ,宗教の言語が保守的な振る舞いを示す事実の一端を見た.古今東西,宗教にまつわる言語使用,ことに聖典の言語や儀式の言語は保守的であり,変化に対して抵抗を示すのが常である.キリスト教,イスラム教,仏教でも然り.では,なぜ宗教の言語は古いまま保たれるのだろうか.

以下,思いつくままに可能性のある要因をブレストしてみたが,他にもいろいろ挙がるかもしれない.

・ 古いままの言語あるいは理解不能の言語のほうが宗教的な神秘性,ありがたみが感じられるから

・ 教義の不変性・普遍性に対応すべく,それを表わす言語も不変・普遍でなければならないから

・ 教祖の言葉をそのままに伝えることが重要だから

・ 聖典や儀式の文句などがいったん文字化されたあとでは,そこに書き言葉の特性である保守性が付与されるのは当然である

・ 宗教の言語には諺や詩に見られるようなレトリックが用いられている場合が多く,そのようなレトリックは現代語に翻訳することが難しいから

・ 宗教組織においては,庶民にとって理解不能な言語であるほうが,その言語を使いこなせる聖職者階級が権威を保ちやすいから

これらの要因が組み合わさって,宗教の言語は変化しない,少なくとも変化の速度が緩いということになるのではないか.言語変化の速度については speed_of_change の各記事で話題にしてきたが,特に「言語変化を阻害する要因」の記事[2010-07-01-1]で言語が変化しにくい環境について論じた.今回の話題にも応用できるはずである.

例えば,[2010-07-01-1]の記事で言語変化を阻害する要因の3点目として挙げた "political and social stability" は,社会体制としての宗教についてそのまま当てはまるだろう.4点目の "attitudes of ethnic and linguistic purism" については,ここに "religious purism" を含めても自然な文脈である.宗教的 purism を追求するのであれば,当然,それを伝える言語の purism も追求することになるだろう.英語史でも,宗教改革の時代に聖書翻訳の問題と絡んで言語的 purism の議論が生じた.5点目の "a strong written tradition" も上に触れた通りである.

1点目,2点目の "isolation", "separation" が示唆するのは,宗教の非日常性である.日常世界から逸脱している雰囲気をかもすには,言語を古くするのが手っ取り早い.同時に,神秘性,ありがたみをかもすこともできる.

いずれの点も,宗教という体制の特徴を要として相互に関係している.宗教の言語の古さは,宗教に内在する特徴の現われと言えるのではないか.

2011-03-25 Fri

■ #697. Log-Likelihood Tester CGI [corpus][bnc][statistics][web_service][cgi][lltest][sociolinguistics]

昨日の記事[2011-03-24-1]で Log-Likelihood Test を話題にした.計算には Rayson 氏の Log-likelihood calculator を利用すればよいと述べたが,実際の検定の際に作業をもう少し自動化したいと思ったので CGI を自作してみた.細かい不備はあると思うが,とりあえず公開.

上のテキストボックスに入力すべきデータは,タブ区切りの表の形式.1行目(省略可)はコーパス名,2行目以降はキーワードと観察頻度数(ヒット数),最終行は各コーパスのサイズ(語数)."#" で始まる行はコメント行として無視される.1列目のキーワード列は省略可.

以下のテキストが入力サンプル.[2010-09-11-1]の記事で取り上げたテレビ広告で頻用される形容詞(比較級と最上級を含む)トップ20の頻度を,BNCweb の話し言葉サブコーパスから話者の性別に整理した表である.このままコピーして入力ボックスに貼り付けると,出力結果が確認できる.

BNC_Male_Speakers BNC_Female_Speakers new 149 91 good 408 310 free 173 75 fresh 84 118 delicious 12 34 full 210 107 sure 532 328 clean 197 223 wonderful 270 258 special 177 82 crisp 10 16 fine 347 215 big 470 415 great 203 96 real 163 80 easy 326 157 bright 113 110 extra 347 203 safe 182 92 rich 120 45 #-------- corpus_size 4949938 3290569

男女間で有意差の特に大きいのは,対応行が赤で塗りつぶされた fresh, delicious, clean, wonderful, big で,いずれも期待度数に基づいて計算された Diff_Co ( "Difference Coefficient" 「差異係数」 ) がマイナスであることから,女性に特徴的な形容詞ということになる.big は意外な気がしたが,おもしろい結果である.一方,男性に偏って有意差を示すのは黄色で示した easy や rich である.この結果はいろいろと読み込むことができそうだし,より詳細に調べることもできる.広告の形容詞という観点からは,話者ではなく聞き手の性別,年齢,社会階級などを軸に調査してもおもしろそうだ.いろいろと応用できる.

2011-01-12 Wed

■ #625. 現代英語の文法変化に見られる傾向 [pde][language_change][grammaticalisation][colloquialisation][americanisation][sociolinguistics][pde_language_change]

Svartvik and Leech によると,現代英語の書き言葉文法の変化は以下の3つの傾向を示しているという (206).

・ Grammaticalization --- Items of vocabulary are gradually getting subsumed into grammatical forms, a well-known process of language change.

・ Colloquialization --- The use of written grammar is tending to become more colloquial or informal, more like speech.

・ Americanization --- The use of grammar in other countries (such as the UK) is tending to follow US usage.

1点目の grammaticalization ( see [2010-06-18-1] ) は現代英語に特有の変化(のメカニズム)というわけではないが,Svartvik and Leech は現代英語に顕著だと考えているのだろうか.著者らの念頭には,例えば[2010-05-31-1]や昨日の記事[2011-01-11-1]で触れた semi-auxiliaries や extension of the progressive があるのだろう.

2点目の colloquialization は現代の談話の民主化傾向 ( democratization ) とも関連するが,単純に書き言葉が話し言葉へ同化しつつあるということを意味するわけではない.同様に,3点目の Americanization が単純に BrE が AmE 化しつつあるということを意味するわけではない.この2つの傾向は確かに部分的に重なり合っており,それぞれ自身も単純に記述できない複雑な過程である.

上述の著者の1人である Leech が別の共著者と著わした Leech et al. のなかでは,もう1つの傾向として "densification" (50) あるいは "the effects of 'information explosion'" (22) が指摘されている.それによると,増大し続ける情報をできるだけコンパクトに効率よく言語化しようとする欲求が高まっているという.その具体的現われが,brunch, smog などの かばん語 ( blend ) や AIDS, NATO などの 頭字語 ( acronym ) や New York City Ballet School instructor などの名詞連鎖だろう.

かりに現代英語の書き言葉文法の変化に関して colloquialization, Americanization, densification などといった傾向を受け入れるとすると,次に文法変化と社会変化の相関関係を疑わざるを得ない.もし社会変化が文法変化の方向を定めているとすれば,それは実に興味深い.従来,確かに社会変化が語彙変化を誘発するということは言語の常であったし,言語接触や方言接触が言語の諸側面に変化の契機をもたらすことも常であった(実際に Americanization は後者に相当する).しかし,それ以外の社会の変化,より具体的に言えば "the broader changes in the communicative climate of the age" が,間接的ながらも,言語のなかでもとりわけ抽象的な部門である文法に影響を及ぼすというのは,決して自明のことではなかった.

Leech et al. は,社会変化の文法変化に及ぼす影響について次のように述べている.

More often than not there are links between grammatical changes, on the one hand, and social and cultural changes, on the other. Such links may not be as obvious as the links between social change and lexical change, and they are certainly more indirect. Again and again, however, the authors have discovered that, especially when it comes to explaining the spread of innovations through different styles and genres, apparently disparate grammatical 'symptoms' can be traced back to common 'causes' at the discourse level. Exploring the connections between the observed shifts in grammatical usage (the nuts and bolts of the system, as it were) and the broader changes in the communicative climate of the age, which are reflected in the performance data that the corpora are made up of, is a fascinating challenge not only for the linguist. (Leech et al. 22)

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2010-08-31 Tue

■ #491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do [emode][syntax][synthesis_to_analysis][inflection][sociolinguistics][scots_english][do-periphrasis]

[2010-08-26-1]の記事で見たように,迂言的 do ( do-periphrasis ) は,初期近代英語期に疑問文や否定文を中心に発達してきた.英語史の大きな視点から見ると,この発展は総合的言語 ( synthetic language ) から分析的言語 ( analytic language ) へと進んできた英語の発展の流れに沿っている.

do, does, did を助動詞として用いることによって,後続する本動詞はいかなる場合でも原形をとれば済むことになる.主語の人称・数と時制を示す役割は do, does, did が受けもってくれるので,本動詞が3単現形や過去形に屈折する必要がなくなるからである.この流れでいけば,疑問文や否定文に限らず肯定平叙文でも do-periphrasis が発達することも十分にあり得たろう.実際に,16世紀には,現代風に強調を含意する用法とは考えられない,純粋に迂言的な do の使用が肯定平叙文で例証されており,do はこの路線を歩んでいたかのようにみえる.

ところが,[2010-08-26-1]のグラフに示されている通り,肯定平叙文での do の使用は17世紀以降,衰退の一途をたどる.英語史の流れに逆らうかのようなこの現象はどのように説明されるのだろうか.Nurmi ( p. 179 ) は社会言語学的な視点からこの問題に接近した.Nevalainen ( pp. 109--10, 145 ) に触れられている Nurmi の説を紹介しよう.

ロンドン地域における肯定平叙文での do の使用は,17世紀の最初の10年で減少しているとされる( Nevalainen によれば Corpus of Early English Correspondence のデータから示唆される).17世紀初頭といえば,1603年にスコットランド王 James VI がイングランド王 James I として即位するという歴史的な出来事( Stuart 朝の開始)があった.当時のスコットランド英語 ( Scots-English ) では肯定文での迂言的 do の使用は稀だったとされ,その変種を引きさげてロンドンに都入りした James I と彼の周辺の者たちが,その権威ある立場からロンドンで話される変種に影響を与えたのではないかという.

この仮説は慎重に検証する必要があるが,言語変化を社会言語学的な観点から説明しようとする最近の潮流に沿った興味深い仮説である.

・ Nurmi, Arja. A Social History of Periphrastic DO. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 56. Helsinki: Société Néophilologique, 1999.

・ Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2010-08-14 Sat

■ #474. 「英語が変化する」の2通りの意味とその相互関係 [sociolinguistics][language_change][wsse]

英語(言語)が変化するというときに普通に想定されているのは,発音,文法,語彙などの言語体系の構成要素が変化するということだろう.これを言語学的変化 ( linguistic change ) と呼ぼう.

しかし,もう1つの意味での変化がありうる.それは社会的な観点における変化で,例えば社会における英語の位置づけであるとか,英語が使用される分野や機会の拡大であるとか,英語という言語の社会的機能の変化を指す.これを社会言語学的変化 ( sociolinguistic change ) と呼ぼう.

英語の歴史や未来を論じる場合にはこの2種類の変化を区別する必要があるが,この2者は互いにどのような関係にあるのだろうか.社会言語学的変化が言語学的変化を誘引してきた例は,間違いなく英語史にある.長らくラテン語やフランス語のくびきのもとで地下に潜っていた英語が,中英語後期よりイギリス国内で復活を遂げてきた.英語がイギリス国内のあらゆる分野・領域 ( domain ) で用いられるようになり,それに応じて綴字の標準化も進んできた.続く近代英語期には,辞書や文法書が数多く著され,英語の規範が確立された.

社会言語学的変化が言語学的変化を牽引する近年の例では,英語が ELF ( English as a Lingua Franca ) として広く使われるようになるに伴い,WSSE ( World Standard Spoken English ) と呼ばれる新タイプの英語変種が現れつつある.WSSE では,地域色の強い語句や発音が避けられる傾向があるという.以上の例は,英語が各時代に要求される社会的機能に対応して言語的に変化が生じるという例だ.

それでは,逆の方向の影響,つまり言語学的変化が社会言語学的変化を誘引する事例はあるのだろうか.これは,慎重に議論すべき問題だろう.この問題は,例えば「英語は文法が単純化したからこそ世界語の地位を獲得できたのだ」というような説を検討する際に関係してくる.以下の2つの命題において「 (1) ゆえに (2) 」という説である.

(1) 英語の文法が単純化した(言語学的変化)

(2) 英語が世界語の地位を獲得した(社会言語学的変化)

英語の未来についての論客の1人である Crystal はこの説は俗説として退けている (7--10) .私も Crystal の意見には賛成で,(1) が (2) をもたらしたという因果関係はないという考えである.しかし,いったん英語が世界語の地位を確立し,世界の相当部分がその潮流に乗るという方向が定まった後では,(1) は (2) を後押しするくらいの効果はあるのではないかとも考えられる.だが,この意見は「 (1) ゆえに (2) 」という直接の因果関係を意図するものではない.

言語学的変化の結果として社会言語学的変化が新たに生じたという明らかな事例は一体あるのだろうか.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow