2013-02-22 Fri

■ #1397. 断続平衡モデル [punctuated_equilibrium][family_tree][linguistic_area][world_languages][nostratic][sociolinguistics]

近隣言語のあいだにみられる関係を把握する方法には,伝統的に系統樹モデル (family_tree) と波状モデル (wave_theory) が提唱されている.前者が前提とするのは系統樹によって表わされる語族 (language_family) という考え方であり,後者が前提とするのは言語圏 (linguistic_area である.両者の対立については,##999,1118,1236,1302,1303,1313,1314 などの各記事で取り上げてきた.だが,実際には「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]) で議論したように,両モデルは対立する関係というよりは,相互に補完すべき関係というほうが適切だろう.しかし,互いがどのような関係にあるのか,具体的にはあまり論じられていないのが現状である.

ディクソンは,両モデルを独特な形で融合させようと試みた.その結果として提案された仮説が,断続平衡モデル (punctuated equilibrium) である.

断続平衡モデルの説明は著書のあちらこちらに散らばっているが,最も重要と思われる箇所を,やや長いが,先に引用しよう.

本書で私はある仮説を立てた.一九七二年にエルドリッジとグールドがはじめて発表した生物学における断続平衡 (punctuated equilibrium) というモデル〔種の進化には変化のない長期の安定期と,それと比べて相対的に著しく急速な種分化と形態変化によって特徴づけられる中間期があるとする仮説〕に触発され,この考えを言語の発達と起源に当てはめてみたのである.人類の歴史の大部分の期間は平衡状態が保たれてきた.ある地域には,多くの,似たようなサイズや組織の政治集団があったと考えられる.そこではどの集団も他の集団の上にとりわけ大きな力を持つということはなく,それぞれが自分たちの言語または方言を話していただろう.これらの言語は,比較的平衡を保ちつつ長い期間にわたって言語圏を形づくっていく.しかし何事もまったく静止状態だったわけではない――潮の干満のようにゆったりした変化や推移はあっただろう――が,どちらかといえば小さなものだ.そして平衡が破られる時が訪れ,急激な変化が起きる.この中断は旱魃や洪水などの自然災害によるものかもしれないし,新しい道具や武器の発明,または農耕の発達,新しい土地への移動を可能にした船舶の改良,さらには帝国主義の発達や宗教的侵略によりひき起こされたものかもしれない.平衡状態を破るこのような中断は,往々にして言語の内部や言語間に根本的な変革をもたらす引き金となる.このため人々の集団や言語は拡張したり,分裂したりする.言語の系統樹モデルが適用できるのはこの,非常に長い平衡期の間に挟まっているごく短い中断期なのである.

私の推論では,平衡期の間に,同地域に存在する異なる言語間に種々の言語特徴が伝播する傾向があり,非常に長い時間をかけてではあるが,一つの共通の原型に収束する.そして拡張と分裂で特徴づけられる中断期には,一つの共通祖語から分岐して,一連の新しい言語が発達するのである.

この仮説は当然言語の起源の問題と結びつくが,それにはいくつかの可能性が考えられる.一つは,言語が大変にゆっくりと,つまり千年以上もかかってほんの数百の語や少しの文法項目を増やしていくといった具合に,未発達の言語から原始的な言語に,さらに少し進歩して前近代的言語,そして近代的言語にと進化して現代の姿になる,というものだ.しかし私の考える筋書はこれとは違う.初期の人間は比較的安定した状態のなかで生活し,認知,伝達能力を増やしていっただろうと思うが,言語は持たなかったのではないだろうか.そこに,なんらかの中断期が訪れて言語が発生したのだと考える.この過程はかなり急激に起き,二,三世紀あるいは多分二,三世代のうちには,原始的な言葉の断片というよりむしろ,現在話されている言語の複雑さに劣らないくらい十分発達した,まさに言語と呼べるものができあがったのではないかと思う.そして次にまた長い平衡期が始まる. (4--5)

著者は,この引用の後で,この2千年,特にこの数百年は格段の中断期であり,系統樹モデルでよりよく説明される諸言語の分岐が起こっているのだと主張する.また,系統樹モデルでいう祖語のとらえ方については,次のように述べている.

中断期の前後に横たわる長い言語的平衡期の間,地域の人々は比較的調和を保って生活する.たくさんの言語特徴を含んだ,多くの文化的特性が伝播波及する.同一地域の言語は互いに似通ったものとなっていく――これらの言語は一つの共通の原型に向かって収束するだろう.やがて,この収束によりもとの系統関係すなわち最後の中断期にあった系統樹の先端がぼやけていく. (129)

系統樹モデルで特徴づけられる言語の拡張と分裂という観念に基づいて,比較言語学者はしばしば祖語を,あたかも中断期に起きた急速な分裂の結果生まれたものであるかのようにみなす.だが多分そうではないだろう.中断期は長い平衡期の間に間欠的に挟まるもので,祖語を担う語族の始まりはすでに平衡期に潜在する.つまり,一つの言語圏内で言語間の収束が起き,そこから生まれた言語状態が語族の下地となったのだと思う.実際,一つの語族はたった一つの言語から生まれ出るわけではないのではないか. (138)

最後の点については,「#736. 英語の「起源」は複数ある」 ([2011-05-03-1]) でも少しく触れた問題である.

ディクソンは,オーストラリアを始めとする世界の諸言語のフィールドワークによって得た知見に基づき,断続平衡モデルをありそうな仮説であると提案したが,反証がほぼ不能という点では,彼の酷評する Nostratic 大語族 ([2012-05-16-1]) と異ならない.それでも,しばしば対立させられる系統樹モデルと波状モデルとを,大きな言語史のスパンなのなかで統合して理解しようとする姿勢には共感する.

系統樹モデルの抱える問題に関しては,第III章「系統樹モデルはどこまで有効か」が秀逸である.

・ ディクソン,R. M. W. 著,大角 翠 訳 『言語の興亡』 岩波書店,2001年.

2013-02-21 Thu

■ #1396. "Standard English" とは何か [variety][elf][model_of_englishes][wsse][terminology][sociolinguistics][sobokunagimon]

第2言語として英語を学習する際に目標とする英語変種 (the target variety of English) は,ほとんどの場合,"Standard English" (標準英語)だろう.これはより正確には "the Standard variety of English" と表現でき,当然ながら存在するものと思い込んでいる.しかし,「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]) で見たとおり,variety という概念が明確に定まらないのだから,the Standard variety の指すものも不明瞭とならざるをえないことは自明である.「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]) の議論からも予想される通り,標準英語なる変種もまた fiction である.

ただし,fiction であることを前提に,標準英語を仮に設定することには意味がある.というよりも,そのような変種の存在を信じているふりをしなければ,英語学習の標的も,英語研究の対象も定まらず,覚束ない.例えば,Quirk et al. が英語記述のターゲットとしているのは "the common core" と呼んでいるものであり,「標準英語」が漠然と指示しているものと大きく重なるだろう([2009-12-10-1]の記事「#227. 英語変種のモデル」を参照).また,近年,ELF (English as a Lingua Franca) という概念が確立し,英語のモデルに関する議論 (model_of_englishes) や WSSE (World Standard Spoken English) なる変種の登場という話題も盛り上がっているなかで,標準英語という前提は避けて通れない.

その指示対象が捉えがたく,存在すらも怪しいものであるから,標準英語を定義するというのは至難の業だが,Trudgill は次のような定義を与えた.

Standard English is that variety of English which is usually used in print, and which is normally taught in schools and to non-native speakers learning the language. It is also the variety which is normally spoken by educated people and used in news broadcasts and other similar situations. The difference between standard and nonstandard, it should be noted, has nothing in principle to do with differences between formal and colloquial language, or with concepts such as 'bad language'. Standard English has colloquial as well as formal variants, and Standard English speakers swear much as others. (5--6)

読めば読むほど捉えどころがないのだが,とりあえずはこの辺りで妥協して理解しておくほかない.世界の英語を巡る状況が刻一刻と変化している現代において,標準英語の定義はますます難しい.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-02-16 Sat

■ #1391. lingua franca (4) [elf][global_language][pidgin][creole][esperanto][artificial_language][basic_english][contact][sociolinguistics][koine]

英語とエスペラント語の共通点は何か.言語的には,分析的であるとか,ロマンス系言語の語根をもつ語彙が多いとか,個々の言語項目について指摘することができるだろうが,大づかみに共通点を1つ挙げるというのは難しい.社会言語学的にいえば,単純である.いずれの言語も lingua franca である,ということだ.英語とピジン語の共通点,スワヒリ語と俗ラテン語の共通点にしても同じ答えである.

[2012-04-17-1], [2012-04-18-1], [2012-04-19-1]の記事で lingua franca という用語について調べたが,社会言語学的な見地からこの用語と概念にもう一度迫りたい.Wardhaugh (55) によれば,UNESCO が lingua franca を "a language which is used habitually by people whose mother tongues are different in order to facilitate communication between them" と定義している.この定義では,その言語が通用する範囲の広さについては言及していないので,小さな共同体でのみ用いられているような言語も上の条件を満たせば lingua franca ということになる."used habitually" も程度問題だが,緩く解釈すれば,上の段落で挙げた言語は確かにいずれも lingua franca の名に値するだろう.

lingua franca はいくつかの種類に分けることができる (Wardhaugh 56) .

(1) 西アフリカのハウサ語や東アフリカのスワヒリ語のように交易目的で用いられる "trade language"

(2) 古代ギリシア世界における koiné (コイネー)や中世ヨーロッパにおける俗ラテン語のように諸方言が接触した結果としての "contact language"

(3) 英語のように国際的に用いられる "international language"

(4) Esperanto ([2011-12-15-1]) や Basic English ([2011-12-13-1]) のような補助言語(人工言語)たる "auxiliary language"

(5) カナダの小共同体で話されている,クリー語の文法とフランス語の語彙を融合させた,民族的アイデンティティを担った Michif のような "mixed language"

ほかにも上記の定義に当てはまる言語を挙げれば,地中海世界の交易共通語となった Sabir,世界の各地域で影響を誇る Arabic, Mandarin, Hindi の各言語,19世紀後半に北米 British Columbia から Alaska にかけて広く通用した Chinook Jargon などがある.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-02-06 Wed

■ #1381. "interventionist" sociolinguistics [sociolinguistics][linguistic_imperialism]

標題は,「介入主義」社会言語学とでも訳せるだろうか.Wardhaugh (15) の用いている用語で,近年,この分野での研究が増えているという.Wardhaugh 自身は,引用符でくくっていることから示唆されるように,この分野をやや否定的にとらえている.

Wardhaugh (15) によれば,「介入主義」社会言語学者は,言語研究を通じて社会の不平等や不正義が生み出されるメカニズムを明らかにし,よりよい社会を作るためにそれらの障害を取り除くことを目指している.その旗手として,Fairclough や van Dijk の名前を挙げている.彼らの報じる "critical discourse analysis" において重要視されているのは,"how language is used to exercise and preserve power and privilege in society, how it buttresses social institutions, and how even those who suffer as a consequence fail to realize how many things that appear to be 'natural' and 'normal,' i.e., unmarked, are not at all so" というような社会問題である (Wardhaugh 15) .

Fairclough (6) は,従来の社会言語学は社会と言語のあいだにある本質的な問題に踏み込んでいないと批判する.

Sociolinguistics is strong on "what?" questions (what are the facts of variation?) but weak on "why?" and "how?" questions (why are the facts as they are?; how --- in terms of the development of social relationships of power --- was the existing sociolinguistic order brought into being?; how is it sustained?; and how might it be changed to the advantage those who are dominated by it?). (cited in Wardhaugh, p. 15)

これは,多分にイデオロギーのこもった社会言語学といってよい.社会言語学が半分社会を対象にしている以上,社会言語学者は完全にイデオロギーから自由の身で研究を行なうことはできないだろう.例えば,広く読まれている Trudgill の社会言語学の概説書でも,10章などは相当な "interventionist" である.とはいえ,正義に訴えることにこだわりすぎると,科学的な探究が妨害されかねない点には注意を要する.

関連して,「解放の言語学」に言及した記事「#1251. 中英語=クレオール語説の背景」 ([2012-09-29-1]) や,言語(英語)帝国主義批判を扱った linguistic_imperialism の各記事も参照.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Fairclough, N. Language and Power 2nd ed. London: Longman, 2001.

2013-02-05 Tue

■ #1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics [sociolinguistics][terminology]

昨日の記事「#1379. 2012年度に提出された卒論の題目」 ([2013-02-04-1]) で,社会言語学 (sociolinguistics) のなかに macro-sociolinguistics と呼ばれる下位分野があることを示唆した.対するのは micro-sociolinguistics あるいは狭義の sociolinguistics ということになるが,この対立の設定をめぐっては賛否両論がある.

前者の macro-sociolinguistics は sociology of language とも称されるように,言語との関連でみる社会についての学である.言い換えれば,言語を手段として社会の仕組みを明らかにするという趣旨である.一方,後者の micro-linguistics あるいは狭義での sociolinguistics は,社会との関連でみる言語の学である.こちらは,社会を材料として言語の仕組みを明らかにすることを目的としている.Wardhaugh (12--13) に引用されている Coulmas (2) の表現を借りれば,この違いは次のように言い直すことができる.

[M]icro-sociolinguistics investigates how social structure influences the way people talk and how language varieties and patterns of use correlate with social attributes such as class, sex, and age. Macro-linguistics, on the other hand, studies what societies do with their languages, that is, attitudes and attachments that account for the functional distribution of speech forms in society, language shift, maintenance, and replacement, the delimitation and interaction of speech communities.

もう少し具体的にみると,macro-linguistics が扱う主題としては,Labov (30) が述べるように,次のようなものがある(Wardhaugh, p. 13 からの孫引き).

[Macro-linguistics] deals with large-scale social factors, and their mutual interaction with languages and dialects. There are many open questions, and many practical problems associated with the decay and assimilation of minority languages, the development of stable bilingualism, the standardization of languages and the planning of language development in newly emerging nations. The linguistic input for such studies is primarily that a given person or group uses language X in a social context or domain Y.

社会言語学の碩学 Trudgill も micro-linguistics と macro-linguistics を明確に区別しようとする論者だが,Wardhaugh は両者の対立には懐疑的だ.Coulmas (3) に賛意を示しながら,次の一節を引いている (Wardhaugh 13) .

There is no sharp dividing line between the two, but a large area of common concern. Although sociolinguistic research centers about a number of different key issues, any rigid micro-macro compartmentalization seems quite contrived and unnecessary in the present state of knowledge about the complex interrelationships between linguistic and social structures. Contributions to a better understanding of language as a necessary condition and product of social life will continue to come from both quarters.

言語学も社会学も発展途上であり,それが組み合わさった社会言語学はなおさらそうである.しかし,だからといって,社会言語学が両プロパーへ口出ししてはいけないということにはならないし,むしろつなぎ役として盛んに往復すべきではないか.無理に区別しようとして学者間で線引き箇所に相違が出てきているという問題もあり,私も micro-linguistics と macro-linguistics は緩い連続体ととらえておくほうがよいように思われる.

なお,日本語学の分野では「言語生活」 という研究分野が主として戦後に育まれてきた.西洋の言語学の伝統ではあまり言及されない分野であり,macro-linguistics に属する領域としてユニークな存在である(加藤ほか,pp. 259--60).

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Coulmas, F., ed. The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 1997.

・ Labov, W. "The Study of Language in its Social Context." Studium Generale 23 (1970): 30--87.

・ 加藤 彰彦,佐治 圭三,森田 良行 編 『日本語概説』 おうふう,1989年.

2013-01-29 Tue

■ #1373. variety とは何か [variety][sociolinguistics][terminology]

社会言語学の最重要のキーワードの1つに variety (変種) がある.variety については,variety の各記事,とりわけ「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]) で議論したが,今回は社会言語学者による定義をいくつかみてみよう.

Wardhaugh (23) からの孫引きだが,Hudson (22) による "a variety of language" の定義は,"a set of linguistic items with similar distribution" である.次に,Ferguson (30) は,"any body of human speech patterns which is sufficiently homogeneous to be analyzed by available techniques of synchronic description and which has a sufficiently large repertory of elements and their arrangements or processes with broad enough semantic scope to function in all formal contexts of communication" と定義する.いずれの定義でも,"similar" や "sufficiently homogeneous" という表現を用いていることからわかるとおり,あらゆる言語項目にわたる完全な同一性を要求しているわけではない.あくまで緩やかに似通っていれば "variety" と呼ばれる資格があり,その中にある程度の variation (変異)が含まれていることはむしろ前提とされているのだ.この観点からすれば,ある多言語使用社会の成員が用いる言語項目の総体も,複数言語から成っているにもかかわらず "a variety" であるし,方言よりも小さい単位,例えばある村の言語やある家族の言語も "a variety" である.

(社会)言語学で常用されている "variety" とは,かくも緩い概念である.あまりに緩すぎて,話題となっている "a variety" がそもそも存在するのかということすら,問題になりうるほどだ.それでも,Algeo が「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]) と述べる通り,そして Wardhaugh (23) も次の引用のなかで認める通り,"variety" という術語の有用さは疑い得ない.

[I]f we can identify such a unique set of items or patterns for each group in question, it might be possible to say there are such varieties as Standard English, Cockney, lower-class New York City speech, Oxford English, legalese, cocktail party talk, and so on. One important task, then, in sociolinguistics is to determine if such unique sets of items or patterns actually do exist. As we proceed we will encounter certain difficulties, but it is unlikely that we will easily abandon the concept of 'variety,' no matter how serious these difficulties prove to be.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ Ferguson, C. A. Language Structure and Language Use. Stanford, CA: Stanford UP, 1972.

2013-01-28 Mon

■ #1372. "correlational sociolinguistics"? [sociolinguistics][variation][language_change][causation][idiolect]

社会言語学では様々な調査が行なわれており,すでに古典的とされる著名な調査がいくつもある.本ブログでは,そのうちのほんの少数に過ぎないが,以下の話題に触れてきた.

・ 「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1])

・ 「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1])

・ 「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1])

・ 「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1])

いずれの調査も,階級や性など話者集団の社会的な区別が言語的変異と対応しているということを明らかにしている.このような研究結果をみると,確かに社会と言語とが関係していることはわかるが,なぜ相関しているのか,その相関関係が何を意味するのかという,より深い疑問が生じる.だが,多くの研究では,そこまで踏み込んだ議論には至らないことが多い.そこで,社会言語学は,社会と言語の相関関係を指摘して終わるだけの "correlational sociolinguistics" であるとの批判がなされてきた.言語学と社会学のそれぞれにおいて設定されているパラメータを付け合わせたに過ぎず,社会言語学という分野が独自に明らかにする知見というのは少ないという批判だ.

確かに,この批判は社会言語学者が重く受け止めるべき批判だと思われる.Wardhaugh (11--12) などもこの問題について紙面を割いて議論しているが,この批判への回答としてよくまとまっているのは Trudgill (39--41) だろう.Trudgill は次の5点を挙げて,"correlational sociolinguistics" との批判に答える.

(1) 言語的な証拠を基盤として話者に社会的地位を付与するにあたり,正確にどのような情報を用いているかを明示している.

(2) 対象としている言語共同体の社会構造について何かを教えてくれる.例えば,Norwich の例では,当該社会を Middle Class と Working Class へ大きく二分して捉えることが妥当であることを示唆する.

(3) 個人語 (idiolect) の振る舞いを予想することはできないが,ある社会集団の平均的な振る舞いを予想することが可能となる.

(4) 区別される社会集団の間の言語的差異は,あくまで相対的かつ連続的なものであることを示す.問題となっている差異が,質的な違いではなく量的な違いであることを示す.

(5) 言語変化にかかわる過程について多くの示唆を与えてくれる.

Trudgill は,社会言語学の自立は特に (5) にかかっていると考えている節がある."correlational sociolinguistics" ならぬ "causational sociolinguistics" (?) なる分野の発展が期待されている.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-27 Sun

■ #1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査 [sociolinguistics][style][rhotic][causation][language_change]

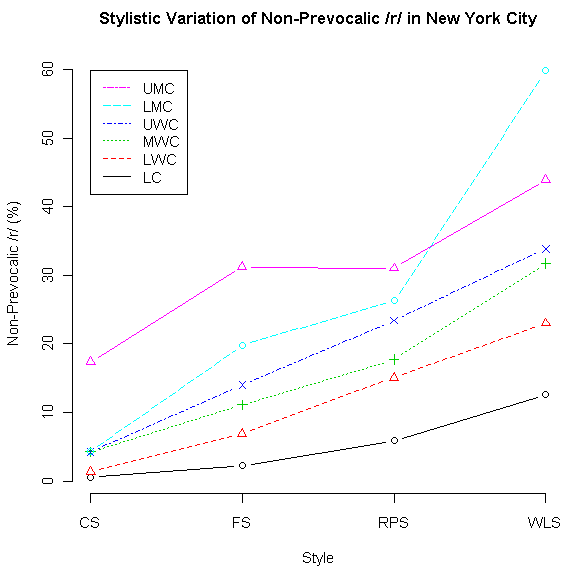

昨日の記事「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]) で,文体の差による異形態の選択の事例をみた.今回も文体差の別の事例を紹介したい.「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) と「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]) で取り上げた,ニューヨーク市における non-prevocalic /r/ の有無の分布についてである.これは Labov による社会言語学調査の成果だが,以下の略述は Trudgill (88--89) に与えられている概要に基づいたものであることを断わっておく.

Labov は,ニューヨーク市において社会階級と non-prevocalic /r/ の発音の生起率とが相関しているという仮説を立て,それをフィールドワークにより実証した.すなわち,高い階級であればあるほどこの音声環境での /r/ の生起率が高いという./r/ が社会的な威信を結びついているというのだ.次に,Labov は階級別の分析 (Lower Class, Lower Working Class, Middle Working Class, Upper Working Class, Lower Middle Class, Upper Middle Class) と合わせて文体別の分析を試みた.文体の区別は,昨日触れた場合と同様に,(1) 単語リストを読み上げてもらう word-list style (WLS),(2) 文章を読み上げてもらう reading-passage style (RPS),(3) formal speech (FS),(4) casual speech (CS) の4種類である.分析結果は,およそ以下のグラフの通りとなった.

昨日の Norwich における -in' の調査結果と同様に,全体として,格式ばった文体であればあるほど威信ある /r/ の発音が選ばれる確率が高いことがわかる.ところが,ここには Norwich の場合と異なる,きわめて興味深い点が1つある.Lower Middle Class の word-list style において,予想を上回る /r/ の生起率が確認されることである.対応する Upper Middle Class の生起率を大きく越えて,約60%の高率を示しているのである.これはどのように説明すればよいのだろうか.

有力な説明は次の通りである.LMC は,一種の上昇志向から,威信ある /r/ の有無に敏感であり,意識的な文体においては上位の UMC よりも /r/ を多く産出するに至るのではないか.さらに仮説を推し進めると,ニューヨーク市の英語共同体全体を /r/ を発音する方向へと牽引しているのは,ほかならぬ LMC ではないかという可能性も出てくる.実際,Labov の研究に端を発するその後の社会言語学の知見によれば,この仮説は概ね支持されてきている.言語変化の源と原動力についての謎が,少しずつ明らかにされてきているといえよう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-26 Sat

■ #1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査 [sociolinguistics][style][register]

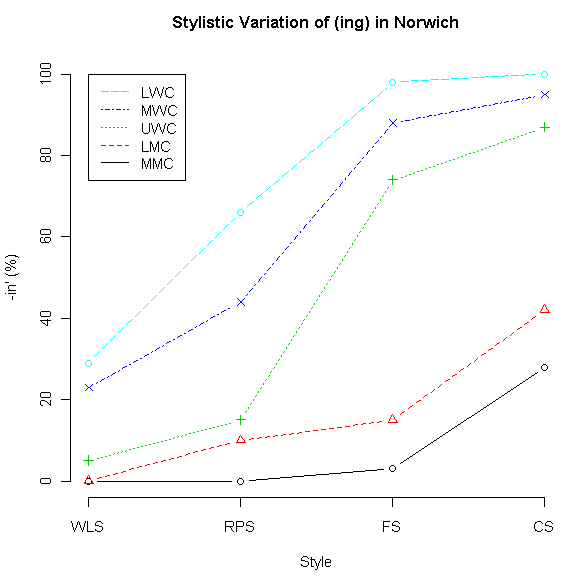

「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]) で,Norwich における -ing の発音に関する Trudgill による社会言語調査を見た.そこでは,標準的な -ing と非標準的な -in' のそれぞれの使用頻度が,階級別および性別にどのように異なるかを表で示した.Trudgill は,この -ing の変異について,ほかにも文体別に調査を行なっているので,それを見ておこう.

一般に,くだけた会話などの略式的な文体では非標準的な異形が選ばれ,単語を丁寧に読み上げるように要求されるような格式ばった文体では標準的な異形が選ばれる可能性が高いと予想される.そこで,Trudgill は,各社会階級を代表する被験者から,4種類の文体における -in(g) の発音を引き出し,標準形と非標準形の生起率を比べた.4種類の文体とは,最も格式ばったものから順に,(1) 単語リストを読み上げてもらう word-list style (WLS),(2) 文章を読み上げてもらう reading-passage style (RPS),(3) formal speech (FS),(4) casual speech (CS) である.以下は,Trudgill (87) から取った,非標準形 -in' の階級別および文体別の生起率である.さらに,グラフでも表わした.

| WLS (%) | RPS (%) | FS (%) | CS (%) | |

|---|---|---|---|---|

| Middle Middle Class | 0 | 0 | 3 | 28 |

| Lower Middle Class | 0 | 10 | 15 | 42 |

| Upper Working Class | 5 | 15 | 74 | 87 |

| Middle Working Class | 23 | 44 | 88 | 95 |

| Lower Working Class | 29 | 66 | 98 | 100 |

予想通り,全階級において,略式的な文体であればあるほど,非標準形 -in' の生起率が高い.最も高い階級の最も略式的な文体における値と,最も低い階級の最も格式ばった文体における値が,それぞれ28%と29%でほぼ並んでいるのが注目に値する.いずれかの階級に属する個人であっても,文体に応じて標準形と非標準形を何らかの割合で使い分けているのが普通であることがわかるだろう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-22 Tue

■ #1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 [lexicology][loan_word][french][latin][renaissance][history][register][sociolinguistics][lexical_stratification]

「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]) で英語(の歴史)の民主的な側面を垣間見たが,バランスのとれた視点を保つために,今回は,やはり歴史的な観点から,英語の非民主的な側面を紹介しよう.

英語は,近代英語初期(英国ルネサンス期)に夥しいラテン借用語の流入を経験した (##114,1067,1226).これによって,英語語彙における三層構造が完成されたが,これについては「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) や「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]) で見たとおりである.語彙に階層が設けられたということは,その使用者や使用域 (register) にも対応する階層がありうることを示唆する.もちろん,語彙の階層とその使用に関わる社会的階層のあいだに必然的な関係があるというわけではないが,歴史的に育まれてきたものとして,そのような相関が存在することは否定できない.上層の語彙は「レベル」の高い話者や使用域と結びつけられ,下層の語彙は「レベル」の低い話者や使用域と結びつけられる傾向ははっきりしている.

この状況について,渡部 (244) は,「英語の中の非民主的性格」と題する節で次のように述べている.

人文主義による語彙豊饒化の努力が産んだもう一つの結果は,英語が非民主的な性格を持つようになった,ということであろう.OE時代には王様の言葉も農民の言葉もたいして変りなかったと思われる.上流階級だからと言って特に難かしい単語を使うということは少なかったからである.その状態は Norman Conquest によって,上層はフランス語,下層は英語という社会的二重言語 (social bilingualism) に変ったが,英語が復権すると,英語それ自体の中に,一種の社会的二言語状況を持ち込んだ形になった.その傾向を助長したのは人文主義であって,その点,Purism をその批判勢力と見ることが可能である.事実,聖書をほとんど唯一の読書の対象とする層は,その後近代に至るまでイギリスの民衆的な諸運動とも結びついている.

英語(の歴史)は,ある側面では非民主的だが,別の側面では民主的である.だが,このことは多かれ少なかれどの言語にも言えることだろう.また,言語について言われる「民主性」というのは,「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]) や「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) で取り上げた「保守性」と同じように,解釈に注意が必要である.「民主性」も「保守性」も価値観を含んだ表現であり,それ自体の善し悪しのとらえ方は個人によって異なるだろうからだ.それでも,社会言語学的な観点からは,言語の民主性というのはおもしろいテーマだろう.

なお,英語における民主的な潮流といえば,「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1]) や「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」 ([2012-03-21-1]) の話題が思い出される.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

2013-01-20 Sun

■ #1364. なぜ女性は言語的に保守的なのか [gender_difference][sociolinguistics]

昨日の記事「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]) で,女性が男性よりも言語的に保守的な振る舞いをすることを示す,英語の社会言語学調査を概観した.では,なぜそうなのだろうか.Trudgill (73--74) は,2つの仮説を紹介している.

(1) 男性は「男らしさ」 ("masculinity" or "toughness") を求めて,標準や規範の遵守から逸脱しようとする傾向があるのに対して,女性にはそのような傾向は見られない.言語の男女差は,男性が自らに求める伝統的な価値観に起因するものではないか.

(2) 多くの社会では,女性は男性よりも社会的な標準や規範により強く従うことを期待される.飲酒や性的な慣習を考えてみれば思い当たるとおりだが,これが言語習慣にも及んでいるのではないか.

おそらく,(1) と (2) の説明は両方とも正しいだろう.言語も社会的な慣習である以上,他の社会的な慣習と同様に,標準や規範がある.そして,言語もその他の社会的な慣習も同様に,標準や規範に対する態度や遵守の程度に男女差が見られるのは自然である.男女は社会的に期待されている振る舞いが異なるからこそ,言語においても異なる振る舞いを示すのだろう.Trudgill (79--80) は,以下のように総括する.

Gender differentiation in language . . . arises because . . . language, as a social phenomenon, is closely related to social attitudes. Men and women are socially different in that society lays down different social roles for them and expects different behaviour patterns from them. Language simply reflects this social fact. If the social roles of men and women change, moreover, as they seem to be doing currently in many societies, then it is likely that gender differences in language will change or diminish also . . . .

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-19 Sat

■ #1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説 [gender_difference][sociolinguistics][negative][rhotic][sobokunagimon][double_negative]

「#1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説」 ([2013-01-17-1]) 及び「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1]) に引き続き,Trudgill の最も有望とみる仮説を紹介する.英語圏で行なわれた多くの社会言語学調査によれば,女性は男性に比べてより標準的な変種を好むという傾向がみられる.

1例として,Detroit で行なわれた多重否定 (multiple negation) の調査を挙げる.一般に,現代英語において I don't wanna none のような多重否定は非標準的な語法とされる(「#549. 多重否定の効用」 ([2010-10-28-1]) ,「#988. Don't drink more pints of beer than you can help. (2)」 ([2012-01-10-1]) を参照).階級別では,上流階級ほど標準的な語法を選択するために多重否定が避けられるだろうと予想され,実際にその通りなのだが,同一階級内で比べると,女性のほうが男性よりも多重否定が避けられる傾向が明らかに見られた.Trudgill (70) より,多重否定の使用率を再現しよう.

| Upper Middle Class | Lower Middle Class | Upper Working Class | Lower Working Class | |

|---|---|---|---|---|

| Male | 6.3 | 32.4 | 40.0 | 90.1 |

| Female | 0.0 | 1.4 | 35.6 | 58.9 |

次に,Trudgill (71) に要約されている,Detroit の黒人の non-prevocalic /r/ に関する調査もみてみよう.「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) で話題にしたのと同様に,Detroit でも non-prevocalic /r/ は威信のある発音とみなされている.ここでも,女性はより威信のある,より標準的とされる rhotic な発音を選ぶ傾向があることがわかる.

| Upper Middle Class | Lower Middle Class | Upper Working Class | Lower Working Class | |

|---|---|---|---|---|

| Male | 66.7 | 52.5 | 20.0 | 25.0 |

| Female | 90.0 | 70.0 | 44.2 | 31.7 |

もう一つ,Norwich における -ing の発音に関する調査を見ておこう.そこでは,標準的な -ing と非標準的な -in' の対立が確認されるが,以下は非標準的な異形態の生起率である (Trudgill 71) .

| Middle Middle Class | Lower Middle Class | Upper Working Class | Middle Working Class | Lower Working Class | |

|---|---|---|---|---|---|

| Male | 4 | 27 | 81 | 91 | 100 |

| Female | 0 | 3 | 68 | 81 | 97 |

ほかにも,ロンドン英語で特徴的な,非標準的とされる声門閉鎖音 (butter などの [t] の代用として)の生起率は,女性では相対的に低いということが知られている.

いずれの場合においても,概して女性のほうが男性よりもより標準的とされる言語項目を選ぶ傾向が確認される.昨日の記事「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1]) で取り上げたコアサティ語 (Koasati) の事例とあわせて,広く女性の言語行動には,標準や規範を遵守しようとする傾向,すなわち保守主義が観察されるといえよう.だが,それはなぜなのだろうか.その議論は,明日の記事で.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-18 Fri

■ #1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説 [gender_difference][sociolinguistics][taboo][sobokunagimon]

昨日の記事「#1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説」 ([2013-01-17-1]) に引き続き,言語の男女差の起源について.

Trudgill は,征服説に懐疑的な立場を取りながら,次に Jespersen の提起する「タブー説」を紹介する (66) .Jespersen は,カリブ人の男性は戦いに出ると,大人の男性のみが使うことを許されるいくつかの語を使うことがあったことに注目した.女性や未熟な男性にとってはその語群はタブー (taboo) であり,代用表現が生み出されることとなった.これが,その語彙の男女差の起源だろうという.

同様の例は,ズールー語 (Zulu) からも例証される.ズールー語では,妻が義父とその兄弟の名前を呼ぶことは厳格なタブーとして禁じられており,その名前に似た語や,その名前に含まれる特定の音すら忌避しなければならないという習慣がある.例えば,/z/ が忌避されるべき音だとすると,「水」を表わす通常の amanzi という語は避けられ,代用語として amandabi などが用いられるというような次第だ.このような慣行が,その言語共同体の女性のあいだに一般化すれば,語彙の男女差が生まれることになるだろう.

しかし,このタブー説が世界に広く見られる一般的な男女差の説明となりうるかというと,Trudgill はこれにも懐疑的である.Trudgill は,第1に,タブーに由来する男女差がどのように言語共同体の女性にあいだに一般化しうるのかが不明であるし,第2に,語彙以外に見られる男女差で,タブー由来ではないことが明確な例が多くあると指摘する (67) .例えば,アメリカ・インディアンのマスコギ語族 (Muskogean) の コアサティ語 (Koasati) には男女差を示す言語項目があるが,これは習慣的に男女間で使い分けられているにすぎず,異性が口にすることがタブーであるわけではないことがわかっている.このようなケースでは,男性の言語でのみある革新が生じたが,女性の言語は保守的に古形を保ったとして十分に説明できるものがあるという.

女性の言語が保守的(かつ規範的)であるという考察は,より一般的にいって,興味深い.というのは,英語に関する多くの社会言語学の調査が,女性の言語の保守性を実証しているからだ.一般的に言語の男女差を解く鍵は,征服説でもタブー説でもなく,言語変化に対する態度の男女差にあるのではないか.明日の記事で,この提案について考察する.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-17 Thu

■ #1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説 [gender_difference][sociolinguistics][sobokunagimon]

言語における男女差については,「#476. That's gorgeous!」 ([2010-08-16-1]) ,「#913. BNC による語彙の男女差の調査」 ([2011-10-27-1]) ,「#915. 会話における言語使用の男女差」 ([2011-10-29-1]) の記事で取り上げたことがある.日本語母語話者であれば,言語の男女差については直感的によく知っており,豊富に具体例を挙げられるだろう.英語では日本語ほど明示的には現われないが,上に挙げた記事のなかで,いくつかの例を示した.世界の諸言語を眺めても,言語における男女差は,程度の差はあれ,広く認められる.では,言語における男女差はなぜ存在するのか.今回は,この一般的な問題について,主として Trudgill の第4章 "Language and Sex" に従って議論したい.

Trudgill は,3つの仮説を紹介している.その1つ目は,いまや古典的となっている西インド諸島の事例に基づく仮説である.17世紀,ヨーロッパ人が西インド諸島の小アンティル諸島 (the Lesser Antilles) でカリブ人に出会ったとき,そのカリブ人たちが男女で異なる言語を話していることに驚いた.以下は,Trudgill (65) に挙げられている同時代の証言である.

The men have a great many expressions peculiar to them, which the women understand but never pronounce themselves. On the other hand the women have words and phrases which the men never use or they would be laughed to scorn. Thus it happens that in their conversations it often seems as if the women had another language than the men.

実際には,異なる言語というのは誇張であり,男女間で一部の語彙が異なっている程度だったので,同一言語の異なる変種ととらえるのが適切だろう.だが,そうだとしても,この語彙の男女差は何に由来するのか.同じ証言者は次のように続ける.

The savage natives of Dominica say that the reason for this is that when the Caribs came to occupy the islands these were inhabited by an Arawak tribe which they exterminated completely, with the exception of the women, whom they married in order to populate the country. It is asserted that there is some similarity between the speech of the continental Arawaks and that of the Carib women. (Trudgill 66)

つまり,征服による2民族の混合が,この言語の男女差の起源だという.男性は征服者のカリブ語,女性は被征服者のアラワク語という対立だ.

この「征服説」の真偽のほどは確かめることはできない.しかし,報告されているようなカリブ語における男女差と類似した例は,実は他のアメリカ・インディアン諸語にも見られることから,同説は必ずしも説得力をもたないという見解がある.また,少なくとも征服説が提起できるような他の例があるのだろうかと世界を見渡しても,そのような言語は見当たらない.したがって,征服説は,もしあり得たとしても特殊なケースにすぎず,世界の言語にみられる男女差を一般的に説明するものとはなりえないだろう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-16 Wed

■ #1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか? [elf][variety][sociolinguistics][prescriptive_grammar][netspeak][writing][function_of_language][future_of_english]

現在,世界の英語をとりまく環境には,ELF (English as a Lingua Franca) としての機能,すなわち mutual intelligibility を目指す求心力と,話者集団の独自性をアピールする機能,すなわち cultural (national, ethnic, etc.) identity を求めて諸変種が枝分かれしてゆく遠心力とが複雑に作用している.今後,相反する2つの力がどのように折り合いをつけてゆくのかという問題は,英語の未来を占う上で大きなテーマである.この問題は,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第10章第4節「遠心力と求心力」 でも論じている.

英語が諸変種へ分岐して散逸してゆくかもしれないというシナリオが提起される背景には,いくつかの考察や観察がある.例えば,かつての lingua franca たるラテン語がたどった諸変種への分岐という歴史的事実や,世界中に英語の諸変種が続々と誕生し,自らの市民権を主張し始めているという現状が挙げられるだろう.遠心力を加速させている可能性のあるもう1つの要因としては,言語的規範意識の弱まりがある.規範意識は求心力として作用するので,それが弱まっているとすれば,相対的に遠心力が増加するのは自然の理である.これは,多様性が許容される社会の風潮とも結びついているだろう.

Schmitt and Marsden (208--11) は,遠心力を助長している要因として,3点を挙げている.

(1) 言語の標準化を推進するための印刷文化,書き言葉文化の弱体化.電子技術の発展により,従来,求心力として作用してきた注意深く校正された文章よりも,速度と利便性を重視する電子メールなどにおける省略された文章が,存在感を増してきている([2011-07-14-1]の記事「#808. smileys or emoticons」を参照).この傾向は,電子媒体の英語から宣伝の英語などへも拡大しており,学生の提出するレポートの英語などへも入り込んできている.

(2) 放送英語の "localizing" 傾向.かつて,BBC をはじめとする放送は標準英語を広める役割を担ってきたが,最近の放送は,むしろそれぞれの地域色を出す方向へと舵を切ってきている.例えば,CNN はスペイン語版の CNNenEnpañol を立ち上げている.

(3) 英語教育がターゲットとする変種の多様化.従来は,世界の英語教育のターゲットは,英米変種を代表とする ENL 変種しかなかった.しかし,近年では,他の変種も英語教育のターゲットとなりうる動きが出てきている([2009-10-07-1]の記事「#163. インドの英語のっとり構想!?」を参照).

(1) と (2) について,当初は英語の求心力を引き出す方向で作用すると期待されたメディアや技術革新が,むしろ多様性を助長する方向で作用するようになってきているというのが,皮肉である.[2009-10-08-1]の記事で取り上げた「#164. インターネットの非英語化」も,同じ潮流に属するだろう.

21世紀の多様性を許容する風潮は,英語をバラバラにしてゆくのだろうか.

This diversification may be more acceptable to societies now than before, as there appears to be a general movement away from conformity and toward a greater tolerance of diversity. Whereas in former times there might have been an outcry against incorrect written English, nowadays people seem increasingly comfortable with the idea that different types of English might be suitable for different purposes and media. These trends may exert pressure toward more diversification of English rather than standardisation. (Schmitt and Marsden 210)

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2013-01-15 Tue

■ #1359. 地域変異と社会変異 [sociolinguistics][variation][variety][rp][elf]

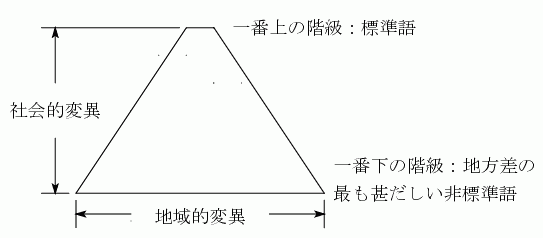

社会的な言語変異 (linguistic variation) のパラメータには様々な種類のものがある.英語に関しては「#227. 英語変種のモデル」 ([2009-12-10-1]) ,「#228. 英語変種のモデル (2)」 ([2009-12-11-1]) などでいくつかのパラメータを見たが,一般的にいえば,言語変異の主要なパラメータとして,階級,民族,性,場面,国家,地理などが挙げられる.従来,社会言語学でとりわけ広く話題にされてきたのは,地域変異と階級(社会)変異だろう.

地域変異と社会変異の関係は入り組んでいるが,主要な英語社会においては一般的に次のようなモデルとして表現される(トラッドギル,p. 37 の図をもとに作成).

この図は,社会的に高い立場にいる話者どうしの間には地域的な差が少ないが,低い立場にいる話者どうしの間には地域的な差が大きいことを示している.イギリスにおける英語使用に当てはめてると,伝統的に威信のある RP (Received Pronunciation) をもつ話者は,イギリスのどこで生まれ育ったとしてもおよそ同じ RP を話すが,非標準とされる変種を話す話者は,地域によって互いに大きく異なった言語を用いる.このモデルは,RP のような発音のみならず,語彙や文法にも有効である.例えば,「かかし」を表わす語は,ピラミッドの頂点にある標準英語では scarecrow しかないが,ピラミッドの底辺になる非標準英語では,地域によって bogle, flay-crow, mawpin, mawkin, bird-scarer, moggy, shay, guy, bogeyman, shuft, rook-scarer などと交替する.文法では,標準的な He's a man who/that likes his beer に対して,非標準変種では地域によって関係代名詞の部分が,who, that, at, as, what, he, ゼロのように交替する(トラッドギル,p. 38).

ELF (English as a Lingua Franca) の観点から,このモデルは Svartvik and Leech による「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) と類似していることに注意したい.

ただし,一つ付け加えておくべきは,世界には,地域変異と社会変異の関係がむしろ逆ピラミッドとなる例もあるということだ.トラッドギル (31--32) によれば,南インドのドラヴィダ語族に属するカンナダ語について,語彙や文法について地域差とカースト差の関係を調査してみると,上位カースト(ブラフマン)では地域によって変異が多く見られるのに対して,下位カースト(非ブラフマン)では地域をまたいで互いに近似性が見られるという.

ピラミッドの向きは異なるが,いずれにせよ,地域変異と社会変異の間には,しばしば,ある種の相関関係が見られるということはいえるだろう.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2013-01-08 Tue

■ #1352. コミュニケーション密度と通時態 [sociolinguistics][diachrony][weakly_tied][social_network][language_change][contact]

Bloomfield (46) はアメリカを代表する構造言語学者だが,名著 Language では,歴史言語学や社会言語学が扱うような話題についても驚くほど多くの洞察に満ちた議論を展開している.感銘を受けたものの1つに,「コミュニケーション密度」 (the density of communication) への言及がある.「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]) の例が示唆するように,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会では,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという傾向がある(関連して[2012-07-19-1]の記事「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」も参照).これは,近年の社会言語学において言語変化を説明する力学として注目されている概念だが,Bloomfield は早い段階でその基本的なアイデアをもっていたと考えられる.

Bloomfield のいう "the density of communication" は,巨大なカンバス上の点と線により表わされる.点として表現される個々の話者が互いに無数の矢印で結びつき合い,言語共同体のネットワークを構成しているというイメージだ.

Every speaker's language, except for personal factors which we must here ignore, is a composite result of what he has heard other people say. / Imagine a huge chart with a dot for every speaker in the community, and imagine that every time any speaker uttered a sentence, an arrow were drawn into the chart pointing from his dot to the dot representing each one of his hearers. At the end of a given period of time, say seventy years, this chart would show us the density of communication within the community. Some speakers would turn out to have been in close communication: there would be many arrows from one to the other, and there would be many series of arrows connecting them by way of one, two, or three intermediate speakers. At the other extreme there would be widely separated speakers who had never heard each other speak and were connected only by long chains of arrows through many intermediate speakers. If we wanted to explain the likeness and unlikeness between various speakers in the community, or, what comes to the same thing, to predict the degree of likeness for any two given speakers, our first step would be to count and evaluate the arrows and series of arrows connecting the dots. We shall see in a moment that this would be only the first step; the reader of this book, for instance, is more likely to repeat a speech-form which he has heard, say, from a lecturer of great fame, than one which he has heard from a street-sweeper. (46--47)

太い線で結束している共同体どうしが,今度は互いに細い線で緩やかに結びついており,全体として世界がつながっているというイメージは,社会言語学者の描く "social network" (Aitchison 49) の図そのものである.

ところが,歴史言語学の立場から見てより重要なのは,Bloomfield が上の引用の直後に,カンバスに対して垂直な軸である通時態をも思い描いていたという事実である.

The chart we have imagined is impossible of construction. An insurmountable difficulty, and the most important one, would be the factor of time: starting with persons now alive, we should be compelled to put in a dot for every speaker whose voice had ever reached anyone now living, and then a dot for every speaker whom these speakers had ever heard, and so on, back beyond the days of King Alfred the Great, and beyond earliest history, back indefinitely into the primeval dawn of mankind: our speech depends entirely upon the speech of the past. (47)

話者は,同時代に生きている他の話者とのつながりのみによって言語を体験しているわけではない.年上世代の話者により言語的な影響を被った経験があるだろうし,その経験の痕跡は自らの言語に少なからず反映されているだろう.同様に,自らが年下世代の話者に言語的影響を及ぼしていることもあるだろう.点と点を結ぶ線はカンバスに対して垂直に過去へも未来へも伸びてゆき,古今東西のすべての点がネットワーク内のどこかに位置づけられることになる.

共時態と通時態の区別は方法論上必要だろうが,Bloomfield のカンバスの比喩に照らせば,両者の間に明確な境界がないとも考えられる.両者の区別については,「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]) ,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2012-10-23 Tue

■ #1275. 標準英語の発生と社会・経済 [standardisation][sociolinguistics][london]

標準英語の発生と発展を論じる上で,ロンドンを主とするイングランド諸都市の社会史の知識が欠かせないと痛感させられる Keene の論文を読んだ.Keene は,言語学者ではなく歴史学者の視点から,ロンドンがイングランドの中心として地位を固めてゆく過程を,多くの図表を用いて描き,英語の標準化に関わる経済,社会,政治的な背景を概説している.

Keene (101) は,10世紀後半までにロンドンの中心的な地位は固まったが,ことに13世紀後半の Edward I の治世において "the prime focus of English identity and civilisation" および "the capital in something like the modern sense of that term" (101) としての地位が揺るぎないものとなったとしている.地方から人々を引きつけるロンドンの力は以前よりあったが,1300年以前および16世紀には主として雇用と救済を求めての "subsistence migration" であり,生活水準が上昇した1400年前後の時期には主として機会と技術の鍛錬を求めての "betterment migration" であった.この差は,ロンドンへ流入する人々の質に関わるため,その言語的な出力にも差をもたらしただろうとの指摘は,社会言語学的な観点から意味深長である (105) .

この点だけでなく,Keene の視点は,論文全体にわたって社会言語学的な示唆を与えている.経済,社会,政治という観点から標準英語の発生の問題を論じながら,Keene は次のような結論を導く.

London is likely to have had an influence in the emergence of Standard English not primarily as a site of government and power but rather as an engine of communication and exchange which enabled ideas and information to be distributed and business to be done across an increasingly extensive, complex and varied field. Key processes to consider would include the establishment of fellowship, trust and norms which fostered understanding and an ability quickly to conclude deals in acknowledged and repeatable ways. In the speech of modern economists, such forms of standardisation would have reduced transaction costs. It is no coincidence, therefore, that some of the earliest evidence for the force of London in processes of standardisation concerns matters of measurement which were vital to trade. Another useful concept from the world of economics concerns integration between markets --- between London and other places, and around certain focal points within the city --- leading to uniformity in prices, products and practice. Integration could be a spontaneous process, but it could also be facilitated by a framework imposed by state authority, the king's peace as it was called in the earlier Middle Ages. The search for peace, with a view to promoting harmony, exchange and prosperous cities, was a profound influence on those who wielded power. (111--12)

社会の経済活動を促進するために人々が度量衡や価格設定の取り決めを求めたのと同様に,社会のコミュニケーションを促進するために人々は標準英語を求めたのではないか,という結論だ.この過程にどの程度人々の意志や意識が反映されているかを判断することは難しいが,上の引用は,経済に限らず言語においても「取り決め」を求める社会の風潮があっただろうということを,説得力をもって示している.きわめて社会言語学的に示唆的な考察だと思う.

・ Keene, Derek. "Metropolitan Values: Migration, Mobility and Cultural Norms, London 1100--1700." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 93--114.

2012-10-12 Fri

■ #1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道 [methodology][uniformitarian_principle][writing][history][sociolinguistics][laeme][corpus][representativeness][evidence]

[2012-10-10-1], [2012-10-11-1]の記事で,The LAEME Corpus の代表性について取りあげた.私の評価としては,カバーしている方言と時代という観点からみて代表性は著しく損なわれているものの,現在利用できる初期中英語コーパスとしては体系的に編まれた最大規模のコーパスであり,十分な注意を払ったうえで言語研究に活用すべきツールである.The LAEME Corpus の改善すべき点はもちろんあるし,他のコーパスによる補完も目指されるべきだとは考えるが,言語を歴史的に研究する際に必然的につきまとう限界も考慮した上で評価しないとアンフェアである.

歴史言語学は,言語の過去の状態を観察し,復元するという課題を自らに課している.過去を扱う作業には,現在を扱う作業には見られないある限界がつきまとう.Milroy (45) の指摘する歴史言語学研究の2つの限界 (limitations of historical inquiry) を示そう.

[P]ast states of language are attested in writing, rather than in speech . . . [W]ritten language tends to be message-oriented and is deprived of the social and situational contexts in which speech events occur.

[H]istorical data have been accidentally preserved and are therefore not equally representative of all aspects of the language of past states . . . . Some styles and varieties may therefore be over-represented in the data, while others are under-represented . . . . For some periods of time there may be a great deal of surviving information: for other periods there may be very little or none at all.

乗り越えがたい限界ではあるが,克服の努力あるいは克服にできるだけ近づく努力は,いろいろな方法でなされている.そのなかでも,Smith はその著書の随所で (1) 書き言葉と話し言葉の関係の理解を深めること,(2) 言語の内面史と外面史の対応に注目すること,(3) 現在の知見の過去への応用の可能性を探ること,の重要性を指摘している.

とりわけ (3) については,近年,社会言語学による言語変化の理解が急速に進み,その原理の過去への応用が盛んになされるようになってきた.Labov の論文の標題 "On the Use of the Present to Explain the Past" が,この方法論を直截に物語っている.

これと関連する方法論である uniformitarian_principle (斉一論の原則)を前面に押し出した歴史英語の論文集が,Denison et al. 編集のもとに,今年出版されたことも付け加えておこう.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Labov, William. "On the Use of the Present to Explain the Past." Readings in Historical Phonology: Chapters in the Theory of Sound Change. Ed. Philip Baldi and Ronald N. Werth. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1978. 275--312.

・ Denison, David, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore, eds. Analysing Older English. Cambridge: CUP, 2012.

2012-09-29 Sat

■ #1251. 中英語=クレオール語説の背景 [creole][me][family_tree][history_of_linguistics][evolution][sociolinguistics][historiography][language_equality]

##1223,1249,1250 の記事で,中英語=クレオール語とする仮説を批判的に見てきた.およそ議論の決着はついているのだが,議論それ以上に関心を寄せているのは,なぜこの仮説が現われ,複数の研究者に支持されたのかという背景である.

Baily and Maroldt が論争を開いた1970年代以降,クレオール語研究が盛んになり,とりわけ言語進化論や社会言語学へ大きな刺激を与えてきたという状況は,間違いなく関与している.

言語進化論との関係でいえば,Baily and Maroldt は,言語と生物の比喩を強烈に押し出している.

One of the authors has for more than a half-dozen years been contending that internal language-change will result only in new subsystems, while creolization is required for the creation of a new system, i.e. a new node on a family tree. Each node on a family tree therefore has to have, like humans, at least two parents. (22)

これは,比較言語学の打ち立てた the family tree model の肯定でもあり,同時に否定のもう一つの形でもある.この発想自体が議論の的なのだが,いずれにせよクレオール研究の副産物であることは疑い得ない.

次に,解放の言語学ともいえる社会言語学の発展との関係では,世界語の座に最も近い,威信のある言語である英語を,社会的には長らく,そして現在も根強く劣等イメージの付されたクレオール語と同一視させることによって,論者は言語的平等性を主張することができるのではないか.特定の言語に付された優勢あるいは劣勢のイメージは,あくまで社会的な価値観の反映であり,言語それ自体に優劣はなく平等なのだ,というメッセージを,論者はこの仮説を通じて暗に伝えているのではないか.

私は,このような解放のイデオロギーとでもいうような動機が背景にあるのではないかと想定しながら Bailey and Maroldt を読んでいた.そのように想定しないと,[2012-09-27-1]の記事「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」でも言及したように,論者が英語をどうしても creolisation の産物に仕立て上げたいらしい理由がわからないからだ.支離滅裂な議論を持ち出しながらも,「英語=クレオール語」を推したいという想いの背景には,ある意味で良心的,解放的なイデオロギーがあるのではないか,と.

ところが,論文の最後の段落で,この想定は見事に裏切られた.むしろ,逆だったのだ.creolisation の議論を手段とした世界語としての英語の賛歌だったのである.これには愕然とした.読みが甘かったか・・・.

A closing word on the value of creolization will not be amiss. Just as the evolution of plants and animals became vastly more adaptive, once sexual reproduction became a reality --- because then the propagation of mutations through crossing of strains became feasible --- so creolization enables languages to adapt themselves to new communicative needs in a much less restricted way than is otherwise open to most languages. Thus creolization has the same adaptive and survival value for languages as sexual cross-breeding has for the world of plants or animals. The flexibility and adaptability which have made English so valuable as a world-wide medium of communication are no doubt due to its long history of creolization. (53)

[2012-04-14-1]の記事「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」で取り上げた Bragg の英語史観も参照.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow