2023-09-19 Tue

■ #5258. 小学校英語ブームは鹿鳴館時代に一度あった [english_in_japan][elt]

「#5112. 江利川春雄(著)『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』(筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年)」 ([2023-04-26-1]) を読んでいる.現代の英語教育をめぐる問題の1つに「小学校英語」があるが,小学校への英語科の導入は,日本の英語教育史において今回が初めてではない.江利川 (34--35) より,関連する3段落を引こう.

文部科学省の学習指導要領によって,小学校では二〇二〇(令和二)年度から外国語(実質は英語)が正式教科となった.なので,小学校の英語教育は平成・令和に始まったと思う人が多いようだ.ところが実際には,明治期から小学校で英語が教えられていた.近代日本の学校制度を最初に定めた一八七二(明治五)年の「学制」には,すでに小学校で外国語を教えてもよいと書かれていた.しかし,当時は教師も教材も不足しており,外国語を教える小学校はほとんどなかった.

小学校で英語教育が本格的に始まったのは,鹿鳴館が開館した翌年の一八八四(明治一七)年一一月に「小学校教則綱領」が改正され,「英語の初歩を加えるときは読方,会話,習字,作文等を授くべき」と定められてからである.小学校への英語の導入は欧化政策の一環だったようだ.

二年後の一八八六年には高等小学校制度が発足した.これは四年制の尋常小学校(義務制)を修了した希望者が入学する二~四年制の学校で,現在の小学校五年から中学校二年(一〇~一三歳)に相当する.高等小学校の英語は加設科目(一種の選択科目)だったが,発足当初は週二~三時間ほど英語を教える学校がほとんどだった.たとえば一八八八年に,大阪府は「高等小学校は必ず英語科を置くこと」と定め,和歌山県でも英語を週三時間加設するよう通達している.

この歴史を知っていると知っていないとでは,目下の小学校英語をめぐる議論の前提が異なってくるだろう.もちろん上記の明治時代の教育政策は失敗した.鹿鳴館時代の英語ブームに乗っての政策だったわけだが,短期間のブームが終息すると,政策それ自身もしぼんでしまった.この歴史を押さえておくことは重要である.

・ 江利川 春雄 『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』 筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年.

2022-11-25 Fri

■ #4960. 新渡戸稲造と Basic English [basic_english][esperanto][english_in_japan]

新渡戸稲造 (1862--1933) と聞いて,何を思い浮かべるだろうか.身近なところでは5千円札の顔だったし,札幌農学校でクラーク博士に学んだ秀才としても記憶されているし,「太平洋の橋」でもあり,さらには『武士道』の著者でもある.個人的には,かつて非常勤講師として東京女子大学で教えたこともあるので親しみが湧くが,新渡戸は同大学の初代学長でもあった.

英語との関連では,斎藤兆史(著)『英語達人列伝 ー あっぱれ,日本人の英語』の巻頭を飾る英語達人の1人として知られている.新渡戸は上述の著書『武士道』で知られるが,もともと彼が書いたのは英語の Bushido, the Soul of Japan であり,日本語の『武士道』ではない点に注意する必要がある.Bushido は達意の英文である.

新渡戸は,このように日本英学史に大きな足跡を残しているが (cf. 「#4587. 「日本英語受容史略年表」」 ([2021-11-17-1])),国際連盟事務次長を務めていた晩年には国際語の問題に強い関心を寄せるようになった.実際,彼は「#962. Esperanto」 ([2011-12-15-1]) でも触れたようにエスペランティストもあったし,Basic English の支持者でもあった.斎藤 (24--25) より引用する.

国際連盟事務局次長を務めるころから新渡戸は世界語の必要性を痛感するようになる.晩年は英国の言語学者C・K・オグデンとI・A・リチャーズが英語学習者用に開発した「基本英語(ベーシック・イングリッシュ)」に関心を寄せていたようだ(『編集余録』五三八).

たしかに,通常二万語を要する日常の言語活動を八五〇の英単語で済ませるためのこの独創的なシステムは,新時代の公用語になるであろうとの触れ込みで発表されたから,彼がそれに世界語としての機能を期待したのも無理はない.だが,効率を重視した言語体系に期待を寄せること自体,英語教育に対して割り切った考え方をせざるをえない時期が来たことを物語っている.それは日本が軍国主義の支配体制へとまっしぐらに突き進んでいた時代,そして英学が衰亡の一途を辿る時代であった.

英語達人である新渡戸は,自らのような英語達人の後輩を日本で量産することは不可能だと悟っていたに違いない.そこで異なる路線を取ることにし,エスペラントや Basic English を志向したものと思われる.しかし,それとても適わなかった.方向性は違えど,いずれの目標も振り返ってみれば理想主義的であることは一致していた.これは新渡戸の性格だったというほかないように思われる.

Basic English については「#959. 理想的な国際人工言語が備えるべき条件」 ([2011-12-12-1]),「#960. Basic English」 ([2011-12-13-1]) も参照されたい.

・ 斎藤 兆史 『英語達人列伝 ー あっぱれ,日本人の英語』12版,中公新書,2017年.

2022-11-16 Wed

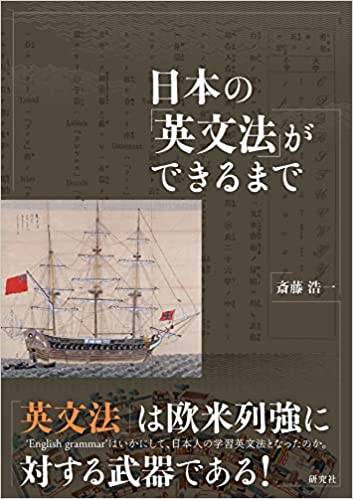

■ #4951. 国防上の武器として巧妙に作り上げられてきた「学習英文法」と「英語教育」 [english_in_japan]

「#4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より」 ([2022-10-13-1]) やその他の記事で紹介してきた同著は,日本において発達してきた「学習英文法」および「英語教育」の淵源と歴史的・現代的意義について詳しく論じている.同著によると,それは,古くは古代ギリシア語文法にルーツをもち,中世から近代にかけてラテン語や英語の文法というフィルターを経ながら,幕末維新期の日本に持ち込まれて従来の蘭学の滋養を受け継ぐ形で「英学」に高められた後,「英語教授」そして「英語教育」へと変容してきた一連の流れのなかに位置づけられるべき,日本独自の開発になる国防上の武器だったという.

「おわりに --- 中間的メタ言語となった「学習英文法」」と題する終章から,上記の著者の主張の要約を読んでみたい (198--99) .

本書では英文法という小さな窓から,「英学」,「英語教授」,そして「英語教育」が成立するまでの歴史を眺めてみたが,そこから見えてきたものは,国民国家形成期の日本語・「国語」圏による,外来物への強力な同化力,およびそれに伴う異種同士のぶつかりあいのなかから生まれた創造力である.これは日本が英米に学びつつも,それによる植民地化を防ぎ,彼らを乗り越えていくことを目指す,当時の英語関係者たちのアンビヴァレントな志に裏づけられたものであった.

現代のわれわれが学ぶ「学習英文法」は,もとはといえば外来物であった.象徴的な言葉でいえば,それは 'English grammar' として輸入されてきた.しかし,これはそのままのかたちで受容されずに「作り変え」られ,最終的に日本語・「国語」圏のなかにとり込まれた.このとき,'English grammar' は,新しく創造された「英文法」となった.

'English' と「国語」のあいだに存在し,両者を相対化できるメタ言語として位置づけられた「英文法」は,単にスキル面において役立てられただけではなかった.それは,'English' が日本国内にダイレクトに流入することを防ぎ,かつ「国語」圏に生きる人間たちの思考訓練や,「国語」(あるいは言語一般)への省察をもたらすための手段となった.もともと英米の所有物であった英文法が,今度は英米を制し,日本の独立と文化的発展をもたらすための武器として活用されたわけである.

……〔中略〕……

「英語教育」は,英語をダイレクトに,模倣的に受容することが国防上危険であり,また文化的にも不毛であることを見抜いていた.外来物をコピーするのではなく,そこから新しいものを生み出し,乗り越えていくためには,それに刺激をもたらす異質物が必要である.本書が扱った「幕末・明治」という時代においては,それが日本という国民国家であったわけである.

日本にとって,英米の手になる "English (grammar)" を直接受け入れるのは意に沿わない同化の危険がある.そこで日本独自の「英文法」に作りかえて間接的に受け入れることにしたというわけだ.いわば緩衝地帯を設けるようにして,距離を保ちながら英語に接することに決めたということだ.このワンクッションによって,日本人の英語へのアクセスは一歩遠くなり,結果的にその分英語習得も難しくなるだろう.しかし,これは国防上ぜひとも必要な防波堤だった.

しばしば日本人は英語が下手と言われるし,それを自認している節もある.このことの意味を改めて考えてみたい.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-10-20 Thu

■ #4924. クジラ構文と斎藤秀三郎 [syntax][history_of_linguistics][prescriptive_grammar][comparison][adjective][adverb][english_in_japan]

つい先日,ゼミの学生と「クジラ構文」の発祥について議論になった.そのときは,調べてみる価値があるね,おもしろそうだね,と話していた.そもそも「クジラ構文」とは,いかにも日本の英語教育(受験英語業界)に特有の jargon ぽい.ある段階で不動の地位を得たのだろうなと思っていたのだが,導入したのは斎藤秀三郎先生の Practical English Grammar (1898--99) らしい.斎藤浩一著『日本の「英文法」ができるまで』の p. 112 に次のようにあった.前後の文脈も合わせて引用する.

つづく形容詞論,副詞論においても,従来の枠組みや形式規則群が踏襲されたうえで,これに含まれる個別表現の意味が重視された.例えば「不定」を表す certain や some, any の違いのほか,(a) few や (a) little の用法,さらには every, each, all, ever, always, since, ago, often, either, nearly, almost, still, same などの用法がその類義語と対比されるかたちで解説されたのである.

くわえて,例えば形容詞 other の用法と連動して,'one after the other' や 'one after another' などの表現が紹介されたことに象徴されるように,個々の表現に関連するイディオムや構文も大量に体系化されることになった.この結果,現代のわれわれにとってもなじみ深い 'would rather A than B' や 'no / not more /less than' をはじめ,'A whale is no more a fish than a horse is.', 'He saves what little money he earns.' といった定番の例文も導入された

日本の英文法史に燦然と輝くクジラ構文の登場である.

こうしたものを「定番構文」とくくってみると,改めてその具体性に驚く.暗記すべき1つの構文として目の前に現われるので,影響力が大きいのだ.「英語の規範文法」という概念こそ18世紀イングランドからの借り物だが,それ自体は大雑把で抽象的である.それを,斎藤秀三郎流の「イディオモモロジー」という装置に流し込むと,ミンチのように細かくされ,個々の具体的な「定番構文」となって出てくる.ここまで具体的な単位に落とし込まない限り,英語を母語としない学習者にとって「規範文法」などをまともに学ぶことはできないだろう.そんな日本人学習者の心理を汲み取って斎藤秀三郎が定式化した数々の「定番構文」の最も有名なものの1つ,それが「クジラ構文」なのではないか.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-10-18 Tue

■ #4922. 形態論と統語論の区別を廃した斎藤秀三郎 [morphology][syntax][history_of_linguistics][english_in_japan]

連日,斎藤浩一著『日本の「英文法」ができるまで』を引用・参照している.

日本の「学習英文法」を完成させ「日本英学界の巨人」とも称される斎藤秀三郎 (1866--1929) の主著の1つに Practical English Grammar (1898--99) がある.斎藤英文法の重要な特徴の1つとして,形態論(品詞論や語形論とも)と統語論の垣根を取り払ったことがある.斎藤浩一 (110) より説明を引用する.

まず全体に関わることとして,伝統的な「品詞(語形)論」と「統語論」の区別が撤廃されたことが注目される.すなわち彼自身の言葉を借りれば,'In learning a language so slightly inflected as English, the study of form should go hand in hand with that of meaning. There is no need of separating English Syntax from English Etymology. The student must know the use and meaning of the different forms' というのである(斎藤秀三郎 Practical English Lessons, No. 2 (Fourth Year) 訂正再版,1901年).

つまり斎藤は,英語の形式的特性に対する考慮から,従来の体系を支配していた「縦割り」の組織を廃し,新たに「形式」 ('form') と「意味」 ('meaning') にもとづく記号の体系として横断的に文法事象を捉えていたのである.

「#4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より」 ([2022-10-13-1]) で確認したように,日本における英文法の伝統は,究極的には西洋のギリシア語やラテン語の文法論に遡る.これらの西洋古典語は屈折語であるから,その文法論は当然ながら形態論に大きく依拠するものであった.一方,近代以降の英語は屈折語としての性質を大幅に失い,主として統語論に依存する文法をもつに至っていたが,それにもかかわらず文法論は形態論に重きを置く伝統にしがみついてきたために,何ともチグハグな英文法論が築かれる始末となった.

この点を鋭く見抜き,なんとなれば形態論と統語論の区別など無用にしてしまおうと言い放ったのが,日本人である斎藤秀三郎だったわけだ.なかなか痛快な話しではないか.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-10-13 Thu

■ #4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より [prescriptive_grammar][lowth][history_of_linguistics][greek][latin][elt][review][english_in_japan]

今年5月に研究社より出版された斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』を読んだ.古代のギリシア語文法から始まり,ラテン語文法に受け継がれ,西洋諸言語に展開し,幕末・明治期に日本にやってきた,2500年に及ぶ(英)文法研究の流れを一望できる好著である.

本書第1章の最初のページに「日本の「学習英文法」には,じつに2500年余りにも及ぶ長大な言語分析の伝統が盛り込まれている」 (p. 8) とあり,次のような見取り図が示されている.あまりに適切で,核心を突いており,分かりやすくて感動してしまった.

【古代】ギリシア語文法

≪ローマ帝国,カトリック教会の興隆≫

【(古代~)中世】ラテン語文法

≪宗教改革≫

【16~18世紀】英文法

≪19世紀イギリスのアジア進出≫

【19~20世紀】日本の「学習英文法」

≪ ≫に囲まれている語句は,時代を動かした「媒介項」を表わしているという.英文法史のエッセンスを,ここまで端的に(7行で!)大づかみにした図はみたことがない.見事な要約力.

古代ギリシア語文法からラテン語文法を経て,初期近代のヴァナキュラーとしての英文法を模索する時代に至るまでの歴史(日本における「学習英文法」に注目する本書の観点からみると「前史」)については,hellog でも様々に記事を書いてきた.とりわけ古典語との関連では,次のような話題を提供してきたので,関心のある方はぜひ以下をどうぞ.

・ 「#664. littera, figura, potestas」 ([2011-02-20-1])

・ 「#892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論」 ([2011-10-06-1])

・ 「#1256. 西洋の品詞分類の歴史」 ([2012-10-04-1])

・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])

本書では,英語学史の奥深さを堪能することができる.昨今,近代英語期に関しては英語史と英語学史の研究の融合も起こってきているので,ぜひこのトレンドをつかみたいところ.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2021-11-19 Fri

■ #4589. 1911年,日本の学生の英語力が低下した理由とその処方箋 --- 夏目漱石と岡倉由三郎 [english_in_japan]

明治末期は,それ以前の英語漬けによる英語教育の潮流が去り,エリートの間でも英語力が低下していた.この状況を受けて,当時を代表する英語人といってよい夏目漱石と岡倉由三郎が,それぞれおもしろい英語教育論を公表している.

斎藤(著)『日本人と英語 --- もうひとつの英語百年史』 (45) より,まず漱石による「語学養成法」(明治44年1月?2月号の『学生』より)の文章を読んでみよう.当時の英語力低下の原因を探った論考である.

……吾々の学問をした時代は,総ての普通学は皆英語で遣らせられ,地理,歴史,数学,動植物,その他如何なる学科も皆外国語の教科書で学んだが,吾々より少し以前の人に成ると,答案まで英語で書いたものが多い.(中略)処が「日本」と云ふ頭を持つて,独立した国家という点から考えると,かゝる教育は一種の屈辱で,恰度,英国の属国印度と云つたやうな感じが起る.日本の nationality は誰が見ても大切である.英語の知識位と交換の出来る筈のものではない.従つて国家生存の基礎が堅固になるに伴れて,以上の様な教育は自然勢を失ふべきが至当で,又事実として漸漸其の地歩を奪はれたのである.実際あらゆる学問を英語の教科書でやるのは,日本では学問をした人がないから已むを得ないと云ふ事に帰着する.学問は普遍的なものだから,日本に学者さへあれば,必ずしも外国製の書物を用ゐないでも,日本人の頭と日本の言語で教へられぬと云ふ筈はない.又学問普及といふ点から考えると,(或る局部は英語で教授しても可いが)矢張り生まれてから使ひ慣れてゐる日本語を用ゐるに越した事はない.たとひ翻訳でも西洋語その儘よりは可いに極つてゐる.

至極もっともな言い分に聞こえる.

続いて,同年の『英語教育』に掲載されている岡倉由三郎の英語教育論の一節を,斎藤 (50) より引こう.英語力の低下の原因についてこう述べている.

今日の学生に,語学の力の不足なりと認められる点は,語彙の知識の貧弱なことも其一である.かのあらゆる学科に原書を用ゐなければならなかった時代には,英語の力の上から見て,其活用方面は兎まれ,単語に於ては,充分豊富なる知識を有するを得たことは事実である.然るに今日の如く,英語は英語の教授時間以外に,之を学び得る機会が殆ど無くなった時代には,此点に対して遜色あるは止むを得ぬことである.

その後で,処方箋としてこんなことを提案している(斎藤 (51) より).

そこで,之を補ふ為には,自宅自修を多く遣らせる外,名案の無いことゝ為る.究極の所,今日は自修を多く命ずると云ふ事が,最緊切な点で,英語教授を効果あらしめるには,自修に俟つを最良とするより外に道が無い.然るに今日の教授法では自修に十分重きを置いて居るか,頗る疑はしい.此点は深く教師諸君の注意を乞はねばならぬ.

斎藤も「悲しいまでに当たり前の真理」 (51) と述べている通り,身も蓋もない処方箋ではあるが,現代でもこれは変わらないだろう.

・ 斎藤 兆史 『日本人と英語 --- もうひとつの英語百年史』 研究社,中央公論新社,2007年.

2021-11-17 Wed

■ #4587. 「日本英語受容史略年表」 [timeline][english_in_japan][elt]

「#4578. 朝ドラ『カムカムエヴリバディ』が始まっています」 ([2021-11-08-1]) で述べたように,日本における英語受容の歴史は,広い意味での英語史の1側面とみることができる.英語の進出と受容とでは視座が異なるものの,英語の拡大の一部であることは間違いない.

もちろん日本の英語教育や英語学習の歴史にも直結する問題であり,英語関係者の間でもっと関心が広まってしかるべき話題だと思っている.斎藤 (198--99) が以下のように述べているとおりである.

英語をめぐる最近の議論を聞いていると,(とくに「コミュニケーション」能力を中心とした)英語力を高めるための学習法だけが問題視されているような気がしてならない.たしかに,効果的な英語学習法が研究・開発されれば,それはそれで喜ぶべきことであろう.だが,日本の英語学習法をめぐる議論は,つねに日本人にとって英語とは何なのかとの問いを踏まえていなければならない.そしてその問いは,日本人にとって英語とは何だったのかとの問いの延長線上にあるものなのである.

以下,斎藤 (195--97) より「日本英語受容史略年表」を掲げよう.英語受容史を体現する3名の偉人,福沢・新渡戸・漱石(紙幣の肖像画でもある)の動きと連動させているのがユニークである.関連して「#3695. 日本における英語関係史の略年表」 ([2019-06-09-1]) も参照.

| 年号 | 年 | 日本英語受容史上の重要事項 | 福沢・新渡戸・漱石の動き | 世界の動き |

|---|---|---|---|---|

| 江戸 | 1600(慶長5) | ウィリアム・アダムズ豊後に漂着.(関ヶ原の戦いが起こる) | イギリスの東インド会社ができる. | |

| 1776 | アメリカが独立宣言をする. | |||

| 1808(文化5) | フェートン号事件 | |||

| 1811(文化8) | 日本初の英語手引き書『諳厄利亜興学小筌』成る. | |||

| 1834(天保5) | 福沢,大阪に生まれる. | |||

| 1840 | アヘン戦争が起こる. | |||

| 1841(天保12) | ジョン万次郎,アメリカ船に救出されてアメリカに渡る. | |||

| 1848(嘉永元) | ラナルド・マクドナルド利尻島に上陸. | |||

| 1853(嘉永6) | 黒船が浦賀に来航. | |||

| 1854(安政元) | 日米和親条約締結. | |||

| 1856(安政3) | 蕃書調所が開設される. | |||

| 1859(安政6) | 横浜開港 | 福沢,横浜を見学し,英学に転向. | ||

| 1860(万延元) | 福沢,咸臨丸でアメリカへ. | |||

| 1861 | アメリカで南北戦争が起こる. | |||

| 1862(文久2) | 日本初の印刷の英和辞書『英和対訳袖珍辞書』が出版される. | 新渡戸,盛岡に生まれる. | ||

| 1867(慶応3) | 漱石,江戸に生まれる. | |||

| 明治 | 1868 | 福沢,私塾を慶應義塾と改称. | ||

| 1874 | 7つの官立の外国語学校が英語学校と改称. | |||

| 1876 | 札幌農学校開校. | |||

| 1877 | 東京と大阪の英語学校を除き官立の英語学校が廃校となる. | 新渡戸,札幌農学校入学. | ||

| 1884 | 新渡戸,渡米. | |||

| 1894 | (日清戦争が起こる.) | |||

| 1896 | 斎藤秀三郎,正則英語学校を創設. | |||

| 1900 | 津田梅子,女子英学塾創立. | 漱石,渡英. | ||

| 1901 | (日英同盟締結.) | 福沢,死去. | ||

| 1903 | 漱石,第一高等学校校長となる. | |||

| 大正 | 1914 | (第一次世界大戦に参戦.) | 第一次世界大戦が始まる. | |

| 1916 | 漱石,死去. | |||

| 1922 | ハロルド・パーマー来日 | |||

| 1923 | (関東大震災が起こる.) | |||

| 1924 | 英語存廃論が盛んとなる. | アメリカで排日移民法が成立. | ||

| 昭和 | 1933 | 新渡戸,死去. | ||

| 1939 | 第二次世界大戦が始まる. | |||

| 1941 | (太平洋戦争が始まる.) | |||

| 1945 | (終戦.) | |||

| 1946 | 「カムカム英語会話」放送開始. | |||

| 1951 | (サンフランシスコ講和条約調印.) | |||

| 1954 | 高校生のAFS留学始まる. | |||

| 1963 | 日本英語検定協会発足. | |||

| 1972 | 中学校学習指導要領改訂,「週3時間」全面実施. | |||

| 平成 | 1990 | 湾岸戦争が起こる. | ||

| 1994 | 「オーラル・コミュニケーション」A・B・Cが科目に加わる. | |||

| 1999 | 学習指導要領改訂. | |||

| 2000 | 小渕内閣の諮問機関「21世紀日本の構想」懇談会が「英語第二公用語化」を提言. | |||

| 2002 | 文科省「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」. | |||

| 2002 | 文科省「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」. | |||

| 2009 | 高校学習指導要領告示(2013施行).「授業は英語で行うことを基本とする」と規定. | |||

| 2013 | 文科省「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」. |

・ 斎藤 兆史 『英語襲来と日本人 --- 今なお続く苦悶と狂乱』 中央公論新社,2017年.

2021-11-08 Mon

■ #4578. 朝ドラ『カムカムエヴリバディ』が始まっています [notice][hel][hel_education][english_in_japan]

先週より,NHK連続テレビ小説(朝ドラ)の新シリーズが始まっています.『カムカムエヴリバディ』です.「カムカム英語」として名をはせたラジオ英会話の昭和史とともに,3世代にわたるヒロインの人生を描く朝ドラです.斜めからではありますが日本における英語受容史を描いているという点で,本ブログの読者の皆さんにも一推ししておきたいと思います.第2週目ですので,まだ見ていない方も十分に追いつけます.なお,今後登場してくるはずのラジオ英会話の平川唯一は,英語受容史上に名を残す重要な存在です (cf. 「#3695. 日本における英語関係史の略年表」 ([2019-06-09-1])) .

日本における英語受容史ということですので,大きくいえば日本の言語文化史の話題となりましょうか.もう少し言語学に寄せていえば,日本における諸言語使用の歴史というところかと思います.

しかし,見方によっては英語史の話題ともなり得ます.近現代において英語が世界的拡大を進めるなかで,○○国にはどのような過程で英語が食い込んでいったのか,という観点からみると,周辺的ではありますが一応英語史のテーマとなり得ます.昨今の英語史では近現代の世界英語 (world_englishes) への関心が著しく高まっていますが,この機会に,日本を舞台とする英語拡大史の一環を「カムカム英語」を通じて振り返ってみるのもおもしろいと思います.

ということで,私としては向こう半年ほど,日本の英語受容史の観点と英語史の観点を織り交ぜて意識しながら,この朝ドラを追いかけていきたいと思っています.脚本家も役者も素晴らしいですしね.皆さんも,ぜひどうぞ.

ちなみに,朝ドラと連動する形で,NHKラジオではこの11月1日より新講座として「ラジオで!カムカムエヴリバディ」も開講されているようです.テキストでは「日本人と英語講座の100年の歩み」と題する連載も始まっており,実に楽しみです.朝ドラ,英会話学習,英語受容史の記事で,3倍(以上)楽しめるのではないでしょうか.それはそうと,私自身がNHKラジオの別の講座『中高生の基礎英語 in English』のテキストに毎月寄稿している連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」もよろしくお願いしますね(笑).

それにしても,朝ドラの第1週目は展開が甘酸っぱすぎて,オジサンの私には刺激が強すぎました,しかも朝から(泣).第2週も引き続きキツそうですので,昭和らしく正座してテレビに向かおうと思います.

2019-06-09 Sun

■ #3695. 日本における英語関係史の略年表 [timeline][hel_education][english_in_japan]

小学館の『英語便利辞典』に,日本における英語受容史の主要な事項を年代順に列挙した略年表がある (460--61) .1600年から第2次世界大戦直後までの3世紀半に渡る日本と英語との接触の足跡を辿ろう.

| 年号 | 事項 | 解説 |

|---|---|---|

| 1600(慶長5)年 | ウィリアム・アダムズ(William Adams;三浦按針)豊後海岸に漂着. | ウィリアム・アダムズは日本に最初に来た英国人とされる.家康に重用された. |

| 1808(文化5)年 | フェートン号事件 (Phaeton Incident) . | イギリスの軍艦フェートン号が長崎港に乱入.この事件をきっかけに,蘭学から英学へ移行. |

| 1814(文化11)年 | 『暗厄利亜語林大成(あんげりあごりんたいせい)』出版. | 蘭英字書をもとに編まれた日本最初の英和辞書. |

| 1841(天保12)年 | 中浜万次郎(通称:ジョン万),米捕鯨船に保護される. | 中浜万次郎は出漁中に太平洋上の孤島で遭難.その後米捕鯨船に救助され,アメリカで教育を受け,1851年帰国. |

| 1855(安政2)年 | 洋学所設立,翌年蕃書調所となる. | 洋学所は幕府の設置する洋学研究所. |

| 1858(安政5)年 | 日米修好通商条約締結. | 日本が外国と結んだ最初の条約. |

| 1859(安政6)年 | ヘボン博士来日. | ヘボン (James Curtis Hepburn) 博士はヘボン式ローマ字で有名.辞書編纂,聖書の日本語訳その他日本文化に多大の寄与をした. |

| 1860(万延1)年 | 咸臨丸アメリカに向け出航. | 日本の軍艦咸臨丸は,日米修好通商条約批准のための遣米使節団を乗せたポウハタン号に随行したが,同船には福沢諭吉,勝海舟なども乗船していた. |

| 1862(文久2)年 | 『英和對譯袖珍(しゅうちん)辞書』出版. | 堀達乃助他編.日本最初の本格的英和辞書. |

| 1866(慶応2)年 | 『西洋事情』ベストセラーとなる. | 福沢諭吉が著し,明治開化期の文明に大きな影響を与えた. |

| 1867(慶応3)年 | 『和英語林集成』出版. | ヘボンによる最初の和英辞典.その後改訂増補された. |

| 1871(明治4)年 | 津田梅子渡米. | 津田梅子は日本初の女子留学生.1900年女子英学塾(現在の津田塾大の前身)を創設. |

| 1876(明治9)年 | クラーク博士,札幌農学校に赴任. | クラーク (William Smith Clark) 博士は札幌農学校(現北海道大学)初代教頭を務める.諸説あるが,Boys, be ambitious! で有名.同校は新渡戸稲造(にとべいなぞう),内村鑑三など優秀な人材を輩出する. |

| 1890(明治23)年 | ラフカディオ・ハーン来日. | ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn;日本名:小泉八雲)は作家,英文学者.松江中学,東京帝国大学などで教鞭をとる.主著『怪談』『心』など. |

| 1914(大正4)年 | 『熟語本意英和中辞典』出版. | 斎藤秀三郎著.独創的な内容は,その後の英和辞書に大きな影響を与える. |

| 1918(大正7)年 | 『武信和英大辞典』出版. | 日本初の本格的和英辞典で,現行の研究社『新和英大辞典』の前身.武信(たけのぶ)由太郎編. |

| 1922(大正11)年 | パーマー (Harold E. Palmer) 来日. | オーラル・メソッド(Oral Method;口頭教授法)を唱え,以後の英語教育に大きな影響を与えた. |

| 1927(昭和2)年 | 研究社『新英和大辞典』出版. | 日本初の本格的英和大辞典.現在は第6版が出されているが,初版の著者は岡倉由三郎. |

| 1945(昭和20)年 | 『日米会話手帳』ベストセラーとなる. | 戦後2か月を経ない出版で,360万部の爆発的売れ行きを示した. |

| 1946(昭和21)年 | 平川唯一,英語会話放送開始. | 平川唯一はNHK放送のいわゆる「カムカム英語」の担当者.第二次世界大戦後の英語ブームの元祖となる. |

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow