2022-12-04 Sun

■ #4969. splendid の同根類義語のタイムライン [cognate][synonym][lexicology][inkhorn_term][emode][borrowing][loan_word][renaissance][oed][timeline]

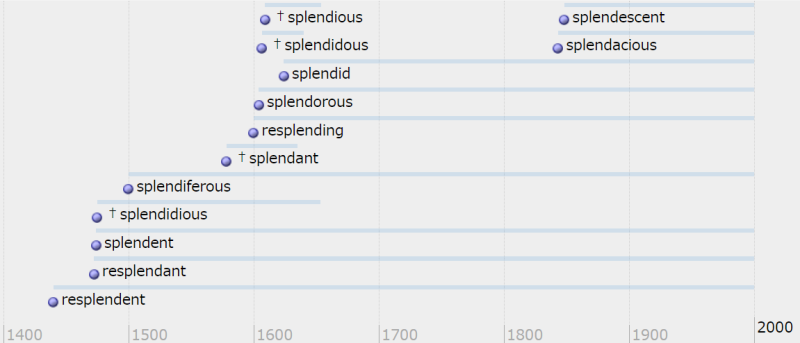

すでに「#3157. 華麗なる splendid の同根類義語」 ([2017-12-18-1]) で取り上げた話題ですが,一ひねり加えてみました.splendid (豪華な,華麗な;立派な;光り輝く)というラテン語の動詞 splendēre "to be bright or shining" に由来する形容詞ですが,英語史上,数々の同根類義語が生み出されてきました.先の記事で触れなかったものも含めて OED で調べた単語を列挙すると,廃語も入れて13語あります.

resplendant, resplendent, resplending, splendacious, †splendant, splendent, splendescent, splendid, †splendidious, †splendidous, splendiferous, †splendious, splendorous

OED に記載のある初出年(および廃語の場合は最終例の年)に基づき,各語の一生をタイムラインにプロットしてみたのが以下の図です.とりわけ16--17世紀に新類義語の登場が集中しています.

ほかに1796年に初出の resplendidly という副詞や1859年に初出の many-splendoured という形容詞など,合わせて考えたい語もあります.いずれにせよ英語による「節操のない」借用(あるいは造語)には驚かされますね.

2022-11-12 Sat

■ #4947. 推奨を表わす動詞の that 節中における shall の歴史的用例をもっと [auxiliary_verb][subjunctive][mandative_subjunctive][sobokunagimon][syntax][oed][med]

一昨日の「#4945. なぜ推奨を表わす動詞の that 節中で shall?」 ([2022-11-10-1]) および昨日の「#4946. 推奨を表わす動詞の that 節中における shall の歴史的用例」 ([2022-11-11-1]) の記事に引き続き,従属節内で接続法(仮定法)現在でもなく should でもなく,意外な shall が用いられている歴史的用例を歴史的辞書からもっと集めてみました.

OED を調べると,問題の用法は shall, v. の語義11aに相当します.

11. In clauses expressing the purposed result of some action, or the object of a desire, intention, command, or request. (Often admitting of being replaced by may; in Old English, and occasionally as late as the 17th cent., the present subjunctive was used as in Latin.)

a. in clause of purpose usually introduced by that.

In this use modern idiom prefers should (22a): see quot. 1611 below, and the appended remarks.

c1175 Ormulum (Burchfield transcript) l. 7640, 1 Þiss child iss borenn her to þann Þatt fele shulenn fallenn. & fele sHulenn risenn upp.

c1250 Owl & Night. 445 Bit me þat ich shulle singe vor hire luue one skentinge.

1390 J. Gower Confessio Amantis II. 213 Thei gon under proteccioun, That love and his affeccioun Ne schal noght take hem be the slieve.

c1450 Mirk's Festial 289 I wil..schew ȝow what þis sacrament is, þat ȝe schullon in tyme comyng drede God þe more.

1470--85 T. Malory Morte d'Arthur xiii. xv. 633 What wille ye that I shalle doo sayd Galahad.

1489 (a1380) J. Barbour Bruce (Adv.) i. 156 I sall do swa thow sall be king.

1558 in J. M. Stone Hist. Mary I App. 518 My mynd and will ys, that the said Codicell shall be accepted.

1611 Bible (King James) Luke xviii. 41 What wilt thou that I shall doe vnto thee? View more context for this quotation

a1648 Ld. Herbert Life (1976) 70 Were it not better you shall cast away a few words, than I loose my Life.

1698 in J. O. Payne Rec. Eng. Catholics 1715 (1889) 111 To the intent they shall see my will executed.

1829 T. B. Macaulay Mill on Govt. in Edinb. Rev. Mar. 177 Mr. Mill recommends that all males of mature age..shall have votes.

1847 W. M. Thackeray Vanity Fair (1848) xxiv. 199 We shall have the first of the fight, Sir; and depend on it Boney will take care that it shall be a hard one.

1879 M. Pattison Milton xiii. 167 At the age of nine and twenty, Milton has already determined that this lifework shall be..an epic poem.

とりわけ1829年と1847年の例は,推奨を表わす今回の問題の用法に近似します.

MED の shulen v.(1) の語義4a(b)と21b(ab)辺りにも,完全にピッタリの例ではないにせよ類例が挙げられています.

歴史的な観点からすると,推奨を表わす動詞の that 節中における shall の用法の「源泉」は,緩く中英語まではたどれるといえそうです.これを受けて,改めて「物議を醸す日本ハム新球場「ファウルゾーンの広さ」問題を考えていただければと思います.

この3日間の hellog 記事のまとめとして,今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で「#530. 日本ハム新球場問題の背後にある英語版公認野球規則の shall の用法について」を取り上げました.そちらもぜひお聴きください.

2022-09-24 Sat

■ #4898. 1999年に初出の blog [oed][etymology][clipping][conversion][neologism]

hellog を始めて13年半ほどが経ちました.開始した2009年にはブログという形式はすでに世の中に浸透していましたが,blog という英単語の出現はそこからさらに10年遡った1999年のことでした.OED の記述により経緯を追ってみましょう.

blog の前身は weblog です.ここから語頭の切り株 (clipping) により,短縮された形態 blog が生じました.weblog は1997年に次のように URL の文字列の一部として初出します (sv weblog, n.).

1997 J. Barger Lively New Webpage in alt.culture.www (Usenet newsgroup) 23 Dec. I decided to start my own webpage logging the best stuff I find as I surf, on a daily basis:..www.mcs.net/~jorn/html/weblog.html.

その2年後の1999年に blog が初出します.

1999 P. Merholz peterme.com 28 May (blog, Internet Archive Wayback Machine 25 Dec. 1999) For those keeping score on blog commentary from outside the blog community.

同年に,品詞転換 (conversion) を通じて動詞化したものも初出しています.「ブログを書く(読む)」の意味です.

1999 TBTF for 1999-08-30: Aibo Rampant in cistron.lists (Usenet newsgroup) 30 Aug. Blog..to run a Web log.

この動詞としての blog から,やはり同年のうちに blogging, blogger も生まれています.

その後,blog は2004年に Merriam-Webster's Dictionary により "word of the year" として宣言され,時代をときめく英単語となりました(cf. 「#262. 2009年の英語流行語大賞」 ([2010-01-14-1])).blog 自体を部分要素とする新語形成も盛んとなり,moblog, audioblog, photoblog, videoblog (vlog), linklog, sketchblog, microblogging, blogstorm, blog swarm, blogoise, blogerati, bleg, blogorrhea などの新語が生み出されました (Crystal, p. 457) .それぞれどんな意味か分かるでしょうか.例えば最後の単語は「長記事病」ほどです.

私自身は blogger ですし,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で声のブログも運営しているので audioblogger でもあるのだろうと思います.ということで I (audio)blog therefore I am. と述べておきたいと思います.引き続きよろしくお願いいたします.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2022-09-19 Mon

■ #4893. King's English と Queen's English の初出年代 [emode][monarch][oed][inkhorn_term][voicy][heldio]

今月8日にエリザベス女王 (Elizabeth II) が亡くなり,本日19日にウェストミンスター寺院にて国葬が営まれる予定とのことです.統治期間はイギリス史上最長の70年.まさに1つの歴史を刻んだ君主でした.そして,チャールズ国王 (Charles III) が新たに即位しました.

これまで Queen's English と呼ばれてきた,いわゆるイギリス標準英語は,今後は King's English という呼称に回帰することになると思います.この機会に King's English や Queen's English という呼び方について少々調べ,今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#476. King's English と Queen's English」と題してしゃべってみました.

放送内で触れた OED による両表現の初出について,以下で補っておきます.まず,King's English については,king, n. の下で,次のように説明と用例が与えられています.

King's English n. [apparently after king's coin n.] (chiefly with the) the English language regarded as under the guardianship of the King of England; (hence) standard or correct English, usually taken as that written and spoken by educated people in Britain; cf. Queen's English n. at queen n. Compounds 3b.

1553 T. Wilson Arte of Rhetorique iii. f. 86 These fine Englishe clerkes, will saie thei speake in their mother tongue, if a man should charge them for counterfeityng the kynges English.

a1616 W. Shakespeare Merry Wives of Windsor (1623) i. iv. 5 Abusing of Gods patience, and the Kings English.

1787 Eng. Rev. May 284 That fervent zeal which now displays itself among all ranks of persons,..to circulate the purity of the king's English among them.

1836 E. Howard Rattlin xxxv. 144 They..put the king's English to death so charmingly.

1941 W. J. Cash Mind of South i. i. 28 Smelly old fellows with baggy pants and a capacity for butchering the king's English.

2003 E. Stuart Entropy & Alchemy vi. 71 The British, custodians of the King's English and supposedly so careful and conscientious with words.

king's coin (硬貨に刻まれている国王の肖像画)からの類推ではないかということですが,どうなのでしょうか.ちなみに初出する1553年というのは,Edward VI が早世し Mary I が女王として即位した年でもあり,興味深いタイミングではあります.初例を提供している T(homas) Wilson については「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]),「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]),「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]),「#2479. 初期近代英語の語彙借用に対する反動としての言語純粋主義はどこまで本気だったか?」 ([2016-02-09-1]),「#4093. 標準英語の始まりはルネサンス期」 ([2020-07-11-1]) などを参照.

次に Queen's English もみてみましょう.queen, n. の下で,次のように記述されています.初出する1592年は Elizabeth I の統治下です.

Queen's English n. (usually with the) the English language regarded as under the guardianship of the Queen of England; (hence) standard or correct English, usually as written and spoken by educated people in Britain; cf. King's English n. at king n. Compounds 5b.

1592 T. Nashe Strange Newes sig. B1v He must be running on the letter, and abusing the Queenes English without pittie or mercie.

a1753 P. Drake Memoirs (1755) II. iii. 81 He was pretty far overcome by the Champaign, for he clipped the Queen's English.

1848 Southern Literary Messenger 14 636/2 'On' yesterday, (another Southern emendation of the Queen's English, which is funny enough,) I was so unfortunate [etc.].

1867 F. S. Cozzens Sayings 82 In fact, that arbitrary style of speaking which is commonly known as the Queen's English.

1885 Punch 4 July 5/2 (heading) The Premier's Primer; or Queen's English as she is wrote.

1902 F. Hume Fever of Life 146 I! Oh, how can you? I speak the Queen's English.

1991 K. Waterhouse English our English p. xvii The more slipshod English in circulation, the wider the assumption that it doesn't matter any more, that the Queen's English is by now the quaint preserve of pedants.

2006 PC Gamer Apr. 79/1 This doesn't mean that the cast of characters suddenly speak the Queen's English with cut-glass accents and quote Shakespeare.

いずれも読ませる例文が選ばれており,さすが OED と感心します.両表現とも初出年代が16世紀というのが,またおもしろいところです.英国ルネサンスの真っ只中にあった当時,ラテン語やギリシア語などの古典語に対する憧れが高まっていましたが,その一方でヴァナキュラーである英語への自信も少しずつ深まってきていました.その国語の自信を支える「顔」として,政治上のトップである君主が選ばれたことは自然なことです.その伝統が現在まで400年以上続いているというのは,やはり息の長いことだと思います.

2022-09-09 Fri

■ #4883. magic e という呼称 [oed][final_e][spelling][vowel][terminology][mulcaster][walker][silent_letter][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

take, meme, fine, pope, cute などの語末の -e は,それ自体は発音されないが,先行する母音を「長音」で読ませる合図として機能する.このような用法の e は magic e (マジック e)と呼ばれる.魔法のように他の母音の発音を遠隔操作してしまうからだろう.英語教育・学習上の用語としてよく知られている.

magic e の働きや歴史の詳細は hellog より以下の記事を参照されたい.

・ 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])

・ 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])

・ 「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1])

・ 「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1])

・ 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1])

・ 「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])

・ 「#3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸」 ([2020-02-23-1])

今回は magic e という呼称そのものに焦点を当てたい.OED の magic, adj. (and int.) のもとに追い込み見出しが立てられている.

magic e n. (also with capital initials) (chiefly in primary school literacy teaching) a silent e at the end of a word or morpheme following a consonant, which lengthens the preceding vowel and consequently appears to transform its sound; as the e in hope, lute, casework, etc.

Cf. silent adj. 3c.

1918 Primary Educ. Mar. 183/2 Let us see how the a will sound after magic e is fastened on mat. (Write mate on board. Pronounce.) You see what trick he did. He changed short a into long a.

2005 L. Wendon & L. Holt Letterland: Adv. Teacher's Guide (2009) ii. 58 It was recommended that children play-act the Magic e's function in tap and tape.

初出は100年ほど前の教育学雑誌となっている.19世紀や18世紀には遡らない,比較的新しめの表現ではないかと予想していたが,当たったようだ.

上記で Cf. として挙げられている silent, adj. and n. を参照してみると,3c の項に "silent e" に関する記述があった.

c. Of a letter: written but not pronounced. Cf. mute adj. 4b, magic e n. at magic adj. Compounds.

Sometimes designating a letter whose absence would have no impact on the pronunciation of the word, as b in doubt, and sometimes designating a letter that has a diacritic function, as final e indicating the length of the vowel of a preceding syllable, as in mute or fate.

1582 R. Mulcaster 1st Pt. Elementarie xvii. 113 Som vse the same silent e, after r, in the end, as lettre, cedre, childre, and such, where methink it were better to be the flat e, before r, as letter, ceder, childer.

1775 J. Walker Dict. Eng. Lang. sig. 4Ov Persuade, whose final E is silent, and serves only to lengthen the sound of the A in the last syllable.

1881 E. B. Tylor Anthropol. vii. 179 The now silent letters are relics of sounds which used to be really heard in Anglo-Saxon.

2017 Hispania 100 286 The letter 'h' is silent in Spanish and is often omitted by those who are not familiar with the spelling of a word.

magic e は "silent e" と同値ではない.前者は後者の特殊事例である.上の引用で Mulcaster からの初例は magic e のことを述べているわけではないことに注意が必要である.一方,2つ目の Walker からの例は,確かに magic e のことを述べている.

さらに mute, adj. and n.3 の 4b の項を覗いてみると "mute e" という呼び方もあると分かる.これは "silent e" と同値である.この呼称の初例は次の通りで,そこでは実質的に magic e のことを述べている.

1840 Proc. Philol. Soc. 3 6 It gradually was established..that when a mute e followed a single consonant the preceding vowel was a long one.

2022-07-06 Wed

■ #4818. standard の意味変化 [terminology][oed][standardisation][semantic_change][prestige]

昨日の記事「#4817. standard の語源」 ([2022-07-05-1]) に引き続き,OED より standard という語に注目する.今回は,英単語としての standard がたどった意味変化の軌跡をたどりたい. *

昨日見たように,standard が初期中英語に初出した際には「軍旗」を意味していた.この語義は現在でも残っている.その後,15世紀になると「度量衡の基本単位,原器」の語義(OED では A. III 系列の語義群)が発達した.アングロノルマン語やラテン語ですでに発達していた語義のようで,英語としてもこれを借りたということらしい.OED では,次のように説明がある.

The senses of branch A. III. originally arose in Britain. The first of these senses, denoting a legal weight or measure (see A. 15) is attested slightly earlier in Anglo-Norman and Latin than it is in English; compare (in this sense) post-classical Latin standardus (frequently from 13th cent. in British sources), Anglo-Norman estandard (a1280 as estaundart); this use may be a development of the sense 'military flag or banner' (see sense A. 1), with the royal standard taken as the symbol of royal authority, e.g. to impose the legal norms (compare also later sense A. 4).

この引用の後半部分が示唆的である.「軍旗」と「原器」の共通点は「王権の象徴」であることだという.

そして,いよいよ言語に関わる standard の語義,つまり「標準語」が登場するが,時期としては驚くほど遅く1904年が初出である.OED の語義23とその初例を引用する.

23. A language variety of a country or other linguistic area which is by convention generally considered the most correct and acceptable form, esp. for written use. Cf. sense B. 3d.

. . . .

1904 Life 18 Feb. 167/1 Each one of these variations in tone and pronunciation is bound to give us some day a conglomerate which will not be pure in inflection or pronunciation unless we have a single, spoken standard, to which all who call themselves educated will seek to conform.

ただし,上記は「標準語」を意味する名詞としての初例であり,言語を形容する形容詞「標準的な」の語義についていえば,B. 3d の語義として1世紀早く1806年に初出している.

d. Designating a language variety of a country or other linguistic area which is by convention generally considered the most correct and acceptable form (esp. for written use), as in Standard English, Standard American English, Modern Standard Arabic n., etc.

A standard language variety is often associated with or prescribed in various ways by formal institutions, including government, language academies, and education and national media.

1806 G. Chalmers in D. Lindsay Poet. Wks. I. 141 The Scottish dialect was formed, as the various dialects of England were formed, by retaining antiquated words and old orthography, while the standard English relinquished both, and adopted novelties.

「軍旗」「原器」からの流れを考慮すると,言語に関する「標準(語)」の語義発達の背景には,「国王の権威に支えられた唯一の正しい規範」「国民が拠って従うべき決まり」といった基本義が括り出せそうである.もしこの意味変化のルートが正しいとすれば,言語についていわれる standard は,当初,単なる「標準」というよりも,トップダウン色の強い「規範」に近い語感を伴っていたのではないかと疑われる.否,当初ばかりでなく,現代でも状況によっては「規範」の匂いがプンプンしてくるのが standard の語感だろう.

関連して,「#4777. 「標準」英語の意味の変遷 --- 「皆に通じる英語」から「えらい英語へ」」 ([2022-05-26-1]) も参照.

2022-07-05 Tue

■ #4817. standard の語源 [etymology][latin][french][terminology][oed][standardisation][pchron]

近刊書,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年の紹介と関連して,ここしばらくの間,言語の標準化 (standardisation) について議論する機会が多くなってきている.しかし,そもそも standard の語源は何なのか.これまで hellog で取り上げてきたことがなかったので,今回注目してみたい.

OED で standard, n., adj., and int. を引いてみると,語形欄,語源欄,語の比較言語学的事実,そして語義記述に至るまで詳細な情報が与えられていることに圧倒される.これを読み解くだけでも一苦労だ.日々英語という言語と格闘している OED 編者たちの,この語への思い入れの強さが,ひしひしと伝わってくる.彼らにとって standard は様々な意味で「重い」単語なのだろう. *

standard は古仏語からの早い借用語で,英語での初出は12世紀半ばのことである.中英語の最初期の文献とされる The Peterborough Chronicle (pchron) の The Final Continuation より,1138年の記述のなかで「軍旗」の意味で初出する.

?a1160 Anglo-Saxon Chron. (Laud) (Peterborough contin.) anno 1138 Him [sc. the king of Scotland] com togænes Willelm eorl of Albamar..& to [read te] other æuez men mid fæu men & fuhten wid heom & flemden þe king æt te Standard.

古仏語/アングロノルマン語の estandart, standarde を借用したものということだが,このフランス単語自体の語源に諸説あり,事情は複雑なようである.OED の語源欄より引用する.

Origin: A borrowing from French. Etymons: French standarde, estandart.

Etymology: < Anglo-Norman standarde, Anglo-Norman and Old French estandart, Old French estendart (Middle French estandart, estendart, French étendard) military flag or banner, also as a (fortified) rallying point in battle (c1100), (figuratively) person worth following (c1170), upright post (a1240), large candle (a1339, only in Anglo-Norman), of uncertain origin, probably either (a) < a West Germanic compound with the literal sense 'something that stands firm' < the Germanic base of STAND v. + the Germanic base of HARD adv., or (b) < classical Latin extendere to stretch out (see EXTEND v.), or (c) < a Romance reflex of classical Latin stant-, stāns, present participle of stāre to stand (see STAND v.) + Old French -ard -ARD suffix.

3つの語源説が紹介されているが,(a) 説をとれば,西ゲルマン語の stand + hard がフランス語に入り,これが後に改めて英語に入ったということになる.また,原義の観点からいえば「直立しているもの」か「伸びているもの」かという2つの語源説があることになる.

2022-06-30 Thu

■ #4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景 [oed][vernacular][emod][renaissance][contrastive_language_history][genbunicchi]

先日,「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1]) の記事で,英単語としての vernacular の初出が OED によれば1601年だったことを述べた.「(ラテン語ではなく)英語で書く(人)」ほどを意味する形容詞として使われている.

その後については,OED の用例の収集方法に関わる事情があるのかもしれないが,17世紀中からの用例は意外と少ない.しかし,18世紀以降,とりわけ19世紀以降には,様々な語義や名詞としての用法が現われ,例文も増えてくる.詳しい分布については,近代英語期のコーパスなどで調べる必要がありそうだ.

なお,OED によると,1607年には vernaculous という類義の形容詞も初出しており,17世紀中には廃語となってしまったようだが,言語を形容する語義でも用例が確認される.

さて,vernacular が初出したのが17世紀の最初の年だったという事実は非常に興味深い.世紀の変わり目に当たるこの時代は,イングランドに土着の英語が,ヨーロッパの威信の言語であるラテン語に追いつこうともがきながら,着実に自信を獲得しつつあった時代だったからだ.英語が,イングランドの公的な書き言葉の世界において,ラテン語に代わる言語として存在感を増し,市民権を主張し始めた時期である.より詳しくは,以下の記事を参照.

・ 「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1])

・ 「#2580. 初期近代英語の国語意識の段階」 ([2016-05-20-1])

・ 「#2611. 17世紀中に書き言葉で英語が躍進し,ラテン語が衰退していった理由」 ([2016-06-20-1])

英語が書き言葉において市民権を獲得しようともがいていた,この時期の潮流を指して,私は「英語史における『言文一致運動』」と呼んでいる(cf. 「#3314. 英語史における「言文一致運動」」 ([2018-05-24-1])).かの明治期日本の「言文一致運動」に範を得た呼び名ではあるが,イングランドのみならずヨーロッパの他国でも近代初期に同じような潮流がみられたということも考え合わせると,まさに「対照言語史」 (contrastive_language_history) としてふさわしい話題となるだろう.この視点については,近刊書『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』のために私が執筆した「第6章 英語史における『標準化サイクル』」のなかでも触れている.これについては,「#4776. 初の対照言語史の本が出版されました 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 ([2022-05-25-1]),「#4784. 『言語の標準化を考える』は執筆者間の多方向ツッコミが見所です」 ([2022-06-02-1]) を参照されたい.

このように17世紀前半は,英語がラテン語に対抗して自信を獲得していく時期として位置づけられ,一種の反骨精神をもって vernacular という単語を用い始めたのではないかと推測してみることができる.ただし,この単語自体がラテン語からの借用語であるという点も見逃してはならない.英語は,あくまでラテン語の威光にすがりながらゆっくりと自信をつけていたのである.「#2611. 17世紀中に書き言葉で英語が躍進し,ラテン語が衰退していった理由」 ([2016-06-20-1]) の記事の最後で述べたとおり

威信ある世界語としてのラテン語の衰退は一朝一夕にはいかず,それなりの時間を要した.同じように,土着語たる英語の威信獲得にも,ある程度の期間が必要だったのである.

2022-06-27 Mon

■ #4809. OED で vernacular の語義を確かめる [oed][vernacular][terminology]

「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1]) で vernacular の意味について考えた.初期近代英語期に初めてラテン語から導入されたこの単語は,21世紀の世界英語 (world_englishes) 現象を考える上でキーワードとなりうる.権力をもった言語(英語史の観点からは典型的にラテン語)に対する土着の言語(イングランドで日常的に用いられた英語)としての英語を指す言葉だが,今や英語こそがかつてのラテン語のような社会的に威信をもつ言語となってしまっているので,見方によっては英語を vernacular と呼ぶことは皮肉な響きを伴う.

この観点からすると,英単語として英語を指す vernacular は手垢のついた用語といえなくもない.だが,その点でいえば類義語である folk や indigenous も似たようなものだろう.「手垢」に対処するには,この単語の歴史的な用法をひもといてみる必要がある.OED の vernacular, adj. and n. の項をじっくり読んでみた. *

この語の語源であるラテン語 vernāculus は,英語には1601年に「英語で書く(作家)」ほどを意味する形容詞として次の例文にて文証される.

1601 Bp. W. Barlow Def. Protestants Relig. 2 A vernaculer pen-man..hauing translated them into English.

私たちにとって最も重要な語義は,言語を形容する用法で OED の定義2aとして次のように初出する.

2.

a. Of a language or dialect: That is naturally spoken by the people of a particular country or district; native, indigenous.

Usually applied to the native speech of a populace, in contrast to another or others acquired for commercial, social, or educative purposes; now frequently employed with reference to that of the working classes or the peasantry.

1647 J. Howell New Vol. of Lett. 149 This [sc. Welsh] is one of the fourteen vernacular and independent tongues of Europe.

その後,遅れて17世紀後半,そして18世紀以降になって,文学や芸術などにも適用されていく.しかし,もとのラテン語 vernāculus が言語の形容に限らず一般的に土着性を表わすのに用いられたのに対して,英語では借用の初期にはとりわけ言語(周辺)の話題に限定して用いられていたというのが特徴的である.現在でも,辞書の記載としては言語以外の対象を形容するのに用いられ得るものの,基本的には言語との関連が深い形容詞といってよい.

ちなみに「土着の言語」を意味する名詞用法としては,18世紀初めの次の例が初出である.

a1706 J. Evelyn Hist. Relig. (1850) I. vii. 427 It is written in the Chaldæo-Syriac, which was..the vernacular of our Lord.

このように英単語としての vernacular の用法は,言語への執着が強い.それは,やはり威信あるラテン語に対する威信なき英語という構図が前提にあったからだろう.それが,いまや威信ある(標準)英語と威信なき(非標準)○○語の構図を想起させる文脈で用いられることが増えてきたというのは,意味深長である.

2021-11-18 Thu

■ #4588. OED による複数形の Englishes の初例 [world_englishes][variety][oed][countability][number][plural]

普通,言語名というものは不可算名詞であり English, French, Japanese のように無冠詞で用いる.一方,日常言語生活においても言語学においても,各言語のなかに様々な変種(方言)があるということは常識的に知られており,形容詞を冠して American English, Old French, written Japanese などという表現があることは暗黙の了解事項となっている.これらは丁寧にパラフレーズするならば an American variety of English, an ancient variety of French, a written variety of Japanese などとなるだろうか.この丁寧なフレーズから,冠詞と variety of を省略したのが American English, Old French, written Japanese などの表現となっていると考えられる.

このように,あくまで表現上のショートカットととらえるのであれば,それ以上議論する余地もないかもしれない.便宜上の省略表現にすぎないからだ.しかし,Englishes のような表現は,あえてこうした発想を形式の上にも反映させようとしたところに,新しさを感じさせる.実は Englishes という複数形だけがポイントなのではなく,an English という明示的な単数形も重要なポイントなのである.要するに English の可算名詞化こそが新しいのだ.

American English と British English を合わせて two Englishes と表現できるようになった背景には,人々の英語観の転換がある.それまでも two varieties of English という言い方はできたわけで,ここから varieties of を省いて two Englishes という新しい表現を作った,ということだが,単に形式上の変化として済まされる問題ではない.認識の変化が関わっているのだ.英語を可算名詞と解釈しなおしたことのインパクトは大きい.

OED の English, adj. (and adv.) and n. の II. 2. d によると,English の可算名詞としての初例は1910年の H. L. Mencken である.この項を再現しよう.

d. As a count noun: a variety of English used in a particular context or (now esp.) a certain region of the world; (in plural) regional varieties of English considered together, often in contradistinction to the concept of English as a language with a single standard or correct form.

1910 H. L. Mencken in Evening Sun (Baltimore) 10 Oct. 6/8 (heading) The two Englishes.

1941 W. Barkley (title) Two Englishes; being some account of the differences between the spoken and the written English languages.

1964 Eng. Stud. 45 21 Many people side-step the recognition of a plurality of Englishes by such judgments as: 'Oh, that's not English, that's American.'

1978 J. Pride Communicative Needs in Learning & Use of Eng. 1 The role of literature in non-native Englishes may be focal.

1984 Eng. World-wide 5 248 An overview of some aspects of various Englishes suggesting areas of possible research.

2000 Independent (Nexis) 28 June 11 It was one of the first places to be settled in the Plantations; there's an English spoken there that's unique.

初例がアメリカ英語に関する名著 The American Language を著わしたジャーナリスト・批評家の H. L. Mencken だとは知らなかった.アメリカ英語とイギリス英語を別ものと見ていた Mencken の英語観に照らせば,彼が The two Englishes と表現したことはまったく不思議ではないが,初耳だった.

OED の例文選びのクセはあるかもしれないが,学術雑誌や新聞という堅めのメディアからの引用が多いように見受けられる.English の可算名詞としての用法が,英語研究という学術的な文脈で使い始められ,それが少しずつ一般にも広がってきたという傾向を読み取ることができそうだ.

Englishes のように複数形で用いられ得る,という英語観の変化の種が蒔かれてから,たかだか100余年.多少なりとも広く知られてきたものの,いまだ主として学術の分野で用いられるにすぎない特殊な用法とみることもできる.今後どれだけ人口に膾炙していくのか.見守っていきたい.

2021-10-12 Tue

■ #4551. 19世紀に Beowulf の価値が高騰した理由 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript][history][reformation][philology][linguistic_imperialism][oed]

「#4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」」 ([2021-10-02-1]) でみたように,Beowulf 写本とそのテキストは,"myth of the longevity of English" を創出し確立するのに貢献してきた.主に文献学的な根拠に基づいて,その制作時期を紀元700年頃と推定することにより,英語と英文学の歴史的時間幅がぐんと延びることになったからだ.しかも,文学的に格調の高い叙事詩とあっては,うってつけの宣伝となる.

Beowulf の価値が高騰し,この「神話」が醸成されたのは,19世紀だったことに注意が必要である.なぜこの時期だったのだろうか.なぜ,例えばアングロサクソン学が始まった16世紀などではなかったのだろうか.Watts (52) は,これが19世紀的な現象であることを次のように説明している.

As a whole the longevity of English myth, consisting of the ancient language myth and the unbroken tradition myth, was a nineteenth-century phenomenon that lasted almost till the end of the twentieth century. The need to establish a linguistic pedigree for English was an important discourse archive within the framework of the growth of the nation-state and the Age of Imperialism. In the face of competition from other European languages, particularly French, it was perhaps necessary to construct English as a Kultursprache, and one way to do this was to trace English to its earliest texts.

端的にいえば,イギリスは,イギリス帝国の威信を対外的に喧伝するために,その象徴である英語という言語が長い伝統を有することを,根拠をもって示す必要があった,ということだ.歴史的原則に立脚した OED の編纂も,この19世紀の文脈のなかでとらえる必要がある(cf. 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])).

16世紀には,さすがにまだそのような動機づけは存在していなかった.その代わりに16世紀のイングランドには別の関心事があった.それは,ヘンリー7世によって開かれたばかりのテューダー朝をいかに権威づけるか,そしてヘンリー8世によって設立された英国国教会をいかに正当化するか,ということだった.この目的のために,ノルマン朝より古いアングロサクソン時代に,キリスト教文典や法律が英語という土着語で書かれていたという歴史的事実が利用されることになった.テューダー朝はとりわけ宗教改革に揺さぶられていた時代であるから,宗教的なテキストの扱いには慎重だった.一方,Beowulf のような民族叙事詩のテキストには,相対的にいってさほどの関心が注がれなかったというわけだ.Watts (52) は次のように述べている.

The dominant discourse archive at this particular moment of conjunctural time [= the sixteenth century] was religious. It was the struggle to assert Protestantism after the break with the Church of Rome that determined the focus on religious, legal, constitutional and historical texts of the Anglo-Saxon era. The Counter-Reformation in the seventeenth century sustained this dominant discourse and relegated interest in the longevity of the language and the poetic value of texts like Beowulf till a much later period.

・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.

2021-07-24 Sat

■ #4471. photogenic --- 無声映画とインスタにより新たな生命を吹き込まれた語 [oed][semantic_change]

日本語で用いられる「フォトジェニック」という語は,昨今「インスタ映え」の類義語であるかのように一般にも用いられるようになってきた.英単語としての photogenic はすでに存在した語だが,SNS という新メディアの登場によって新たな生命を吹き込まれ,日本語でも広まったということだろう.「フォトジェニック」と photogenic の現在の用法については,今年5月6日にアップされた学部ゼミ生によるコンテンツ「フォトジェニックなスイーツと photogenic なモデル」で取り上げられており,それを受けて私も「#4393. いまや false friends? --- photogenic と「フォトジェニック」」 ([2021-05-07-1]) を公表した.

OED によると,英単語としての photogenic は photographic (写真(術)の)の同義語として1835年に初出している.しかし,現代の主要な語義である「写真写りのよい」としての初例は,遅れて1922年のことである.OED の定義としては "Originally U.S. Of a person or thing: that is a good subject for photography; that shows to advantage in a photograph or film." とある.アメリカで1922年のこと,しかも "film" ともあるので,これはハリウッドの無声映画の絶頂期に当たるし,新語義の発展と無関係なはずはない.現実には「写真写りのよい」というよりも「映画写りのよい」のほうに近かったのではないかと疑いたくなる.実際,Room の意味変化辞典によると photogenic の項の最後に次のコメントをみつけた.

The modern popular meaning, 'photographing attractively', evolved in the United States in the 1920s, especially in connection with the cinema. In recent use, the word is often little more than a synonym for 'good-looking', or at most as a synonym for 'handsome'(of a male) or 'pretty as a picture' (of a female).

photogenic という単語と新語義は,英語でも日本語でも,とりわけ視覚に訴える新しいメディアの登場とともに誕生し繁栄してきたといえる.100年ほどの時差はあるものの,この共通点はとても興味深い.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2021-06-28 Mon

■ #4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか? [historiography][dutch][flemish][low_german][contact][loan_word][borrowing][purism][register][oed]

昨日の記事「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1]) でも触れたように,英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきたきらいがある (cf. 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])).これは英語史記述に関する小さからぬ問題と考えているが,なぜそうだったのだろうか.

Hendriks (1660) によれば,過小評価されてきた理由の1つとして,オランダ語を代表とする低地諸語がいずれも英語と近縁言語であり,個々の単語の語源確定が困難である点を指摘している.積極的にオランダ語由来であると判定できない限り,英語本来語であるという保守的な判断が優先されるのも無理からぬことだ.英語史はまずもって英語の存在を前提とする学問である以上,この点において強気の議論を展開することは難しい.明らかに英語とは異質の語源であると判明しやすいフランス語(そして,ある程度そうである古ノルド語)と比べれば,この点は確かに理解できる.

[C]ontributions from the Scandinavian and French languages to the lexicon of English, for example, are discussed in terms of certainty, whereas contributions from the closely related varieties of "Low Dutch" or "Low German" are couched in terms of "probably" or "possibly" or are simply not discussed.

しかし,それ以上に Hendriks が強調しているのは,従来の英語史の標準的参考書の背景に横たわる "purist language ideologies" (1659) である.Hendriks はさほど過激な物腰で論じていてるわけではないのだが,効果としては伝統的な英語史記述に対する強烈で辛辣な批判となっているといってよい.非常に注目すべき論考だと思う.

Hendriks は議論を2点に絞っている.1つめは,OED の文学テキスト偏重への批判である.OED は伝統的に,中英語における複数言語の混交した "macaronic" なテキストをソースとして除外してきた.実際には,このような実用的で現実的なテキストこそが,まさにオランダ語などからの新語導入の契機を提供していたかもしれないという視点が,OED には認められなかったということである(ただし,目下編纂中の第3版においてはこの点で改善が見られるということは Hendriks (1669) 自身も言及している).

もう1つは上記とも関連するが,OED は現代の標準英語に連なる英語変種にしか焦点を当ててこなかったという指摘だ.オランダ語からの借用語は,むしろ標準英語から逸脱したレジスター,例えば商業分野や通商分野の "macaronic" なレジスターでこそ活躍していたと想定されるが,OED なり英語史の標準的参考書では,そのような非標準的なレジスターはまともに扱われてこなかった.Hendriks (1662) 曰く,

Non-literary sources such as macaronic business writings, however, may be more likely to reflect the vernacular of London than the more pure literary texts selected to compile the atlas. Given the literary emphasis in the OED and the LALME, the range of topics which appear in these sources may be considerably restricted. The consequence of this is that entire semantic fields --- such as those pertaining to industrial or commercial relations, that is, fields where the significant contribution of Low Dutch to the English lexicon would be observed --- remain undocumented.

さらに,近代英語期以降に限れば,OED は "Standard English" 以外のソースを軽視してきたという事実も指摘せざるを得ない.

要するに,オランダ借用語が存在感を示してきたはずのレジスターが,OED を筆頭とする標準的レファレンスのソースには含まれてこなかったということなのだ.これは,英語史の historiography における本質的な問題と言わざるを得ない.

・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.

2021-04-27 Tue

■ #4383. be surprised at ではなく be surprised by も実は流行ってきている [hel_education][link][khelf][passive][preposition][corpus][clmet][lmode][oed][khelf_hel_intro_2021]

この4月を通じて宣伝してきた「英語史導入企画2021」も,そろそろ折り返し地点にたどり着きます.大学院と学部の英語史ゼミのメンバーが日々「英語史コンテンツ」を提供するという,年度初め限定のキャンペーンを展開しています.

4月6日に公表された初回コンテンツは,「#4362. 「英語史導入企画2021」がオープンしました」 ([2021-04-06-1]) で紹介した「be surprised at―アッと驚くのはもう古い?(1)」でした.英語学習者の誰もが習う be surprised at ですが,最近では be surprised by も多くなっているという衝撃の事実(?)を指摘した大学院生によるコンテンツでした.

それを受けて昨日アップされたのは,同院生による第2弾「be surprised at―アッと驚くのはもう古い?(2)」です.前回は現代英語の諸変種に焦点を当てた「共時的」な内容でしたが,今回はいよいよ英語史的の醍醐味ともいえる「通時的」なアプローチでの分析です.おお,そうなのか!という驚きの事実が明らかになります.英語史導入企画としてナイスです,ぜひどうぞ.

私もその洞察に刺激を受け,18--19世紀辺りの分布はどうだったのだろうと,後期近代英語のコーパス CLMET3.0 でちらっと検索してみました.70年刻みの3期に分け,(be 動詞はあえて指定せず)surprised at と surprised by でヒット数を単純に比較してみました.

| Period | surprised at | surprised by |

|---|---|---|

| 1710--1780 | 158 | 40 |

| 1780--1850 | 189 | 55 |

| 1850--1920 | 157 | 30 |

この時代には surprised by はまだ全体の2,3割程度だったということになります.上記のコンテンツによれば,その後 surprised by が20世紀後半から伸張してきたということで,ますます目を離せない追い上げといってよいですね.なお,コンテンツ内でも触れられている通り,この問題に関する本格的な研究として以下のものがありますので,改めて明記しておきます.

・ Taketazu, Susumu. Psychological Passives and the Agentive Prepositions in English: A Historical Study. Tokyo: Kaibunsha, 2019.

今回のコンテンツは,英語史学習への導入としてはややハイレベルだったかもしれませんが,英語史研究への導入としては,基本的ながらもたいへん重要な指摘を多く含んでいると思いました.5点ほど挙げれば次のようになるでしょうか.

・ 英語史研究にはコーパス利用がたいへん有効であること

・ 同じく OED (= Oxford English Dictionary) の利用が不可欠であること

・ ただし,これらから得られた情報は,単純に結論につなげるのではなく,慎重に分析し議論することが必要であること

・ 言語は常に変化しているということ

・ 新しいと思っていた表現が,実は古くから用いられたということ

「英語史導入企画2021」はまだまだ続きます.引き続きよろしくお願い致します.

2021-04-23 Fri

■ #4379. social distance/social distancing の語彙項目化 [corpus][oed][covid][lexeme][unidirectionality][lexicalisation][khelf_hel_intro_2021]

この4月にゼミの学部生・院生で立ち上げた「英語史導入企画2021」より,昨日アップされたコンテンツとして「「社会的」な「距離」って結局何?」を紹介します.悲しいかな,今を時めく語となってしまった日本語「ソーシャル・ディスタンス」と英語の social distance/social distancing に関する話題です.英語のこの2つの表現について,OED を用いて丁寧に情報を整理してもらいました.

この話題は,およそ1年前から日本国内のみならず世界中で話題にされていましたね(あれから早1年ですが,まだ「渦中」ならぬ「禍中」というのが悲しい現実です).日本語では「ソーシャル・ディスタンス」が定着した感がありますが,英語では social distancing という表現のほうが一般的です.distance という純粋な名詞というよりも distancing という動詞由来の名詞を用いることで「距離を取る」という動詞本来の動作・行為が前面化していると考えられます.ただし,いったん日本語に取り込まれれば,もともとの英語における名詞と動詞名の区別などは吹き飛んでしまうわけなので,音節数の少ない「ソーシャル・ディスタンス」のほうが好まれたということではないかと,私は理解しています.

コロナ禍に見舞われたこの1年余,言語学者もただただ巣ごもりしていたわけではありません.「#4129. 「コロナ禍と英語」ならこれしかないでしょ! --- OED の記事より」 ([2020-08-16-1]),「#4339. American Dialect Society による2020年の "Word of the Year" --- Covid」 ([2021-03-14-1]) などから分かる通り,むしろ精力的といえる仕事がなされてきましたし,Coronavirus Corpus なるコーパスも出現しているのです.このコーパスは,2020年1月から現在までのコロナ関連のニュースを集めた9億7300万語からなるコーパスです.単純検索にすぎませんが,social distance は17,180件,social distancing は243,636件がヒットしました.つまり,後者のほうが15倍近く多く用いられていることが確認されたのです.

この1年間,人類がなすべきだったことは social distancing ではなく physical distancing ではなかったのかという表現の選択に関する問題点は,早い段階から WHO も指摘しており,私自身もずっと気になっていました.しかし,上記コンテンツでも述べられている通り,social distancing のように「一度定着してしまったものを違う語に置き換えることは容易ではないの」でしょう.

本来の「形容詞+名詞」からなる名詞句 social distance/social distancing は「社会的な距離(を取ること)」という予測可能な意味をもっていたはずです.しかし,この表現は実態としてはもっぱら「物理的な距離(を取ること)」(典型的には2メートルと言われていますね)を意味します.つまり,意味的な予測可能性が減じているのです.名詞句ではなく,複合名詞という単位に近づいていると言い換えてもよいでしょう.つまり,語彙(項目)化 (lexicalisation) の例なのです.

ちなみに,social distance/social distancing は,本ブログでも,現在の感染症とは無関係に社会言語学上の用語として用いてきた経緯がああります.「#1127. なぜ thou ではなく you が一般化したか?」 ([2012-05-28-1]) と「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1]) で用いていますので,そちらも参照.

2021-04-17 Sat

■ #4373. tsunami で英語史,英語学 [japanese][loan_word][corpus][coha][glowbe][oed][htoed][khelf_hel_intro_2021]

「英語を呑み込む 'tsunami'」と題するコンテンツが,昨日「英語史導入企画2021」の第11作目としてゼミ大学院生よりアップされました.英単語としての tsunami の使用について歴史的に迫る好コンテンツです.調査とインスピレーションのために使われているリソースは,Twitter に始まり,COHA (Corpus of Historical American English), GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English), OED (= Oxford English Dictionary), 地震データベース,映画と幅広いです.内容としては,自然科学と社会科学と人文科学を融合させた総合的英語史コンテンツというべき,非常に啓発的な出来映えとなっています.まさに「英語史導入企画2021」の趣旨にピッタリ! ぜひ皆さんに読んでもらいたいと思います.

同コンテンツ内でも触れられている通り,日本語「津波」が英語 tsunami として英語に借用され,初めて用いられたのは1897年のことです.明治期には数々の日本語の単語が英語に持ち込まれましたが,この単語もその1つです(cf. 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])).しかし,英語に借用されたからといって,必ずしも当初から頻繁に用いられていたわけではありません.コンテンツ内でも触れられているように,tsunami が「津波」を意味する一般的な語として用いられるようになったのは,つい最近のことといってもよいのです.

それまでは「津波」を意味する英単語としては tidal wave を用いるのが普通でしたし,現在でもこの tidal wave は tsunami と共存しています.しかし,よく考えてみると tidal wave というのは誤解を招きやすい表現です.「潮の(大)波」と言われれば何となく納得しそうにもなりますが,「潮」は津波とは相容れない定期的な海洋現象で,これがなぜ「津波」を意味するようになったのか判然としません.実際,Durkin (397) などは tidal wave を "misleading" と評価しています(←この箇所を教えてくれた学生に感謝!).

A special case is shown by tsunami (1897), which, since it denotes a widespread natural phenomenon, can be used freely in English without any implicit associations with Japanese (or even generalized Eastern) culture, and is now preferred by most speakers to the misleading term tidal wave.

なぜ近年になって,tsunami が tidal wave に代わり急速に用いられるようになってきたのでしょうか.これは,まさに上記のコンテンツが英語史的なアプローチにより解決しようとしている問題です.

以下は私のブレスト結果にすぎませんが,この問題に関わってきそうな他の英語学的な観点をいくつか挙げてみたいと思います.いずれも tsunami という語のインパクト・ファクターに注目する視点です.

・ 意味論的にいえば,tsunami は tidal wave の denotation こそ基本的に受け継いでいるものの,津波の強力さや恐ろしさなどを想起させる種々の connotation が加わっており,独自の存在価値をもつ語として受容されるようになってきたのではないか.

・ 形態論(語形成論)的にいえば,tidal wave のような複合語ではなく,単体語であるということ(日本語としてみれば「津」+「波」の2形態素だが)は,上記の種々の connotation を(分析的ではなく)総合的に含み込んでいることとマッチする.

・ 音韻論的にいえば,「#3949. 津波が現代英語の音素体系に及ぼした影響」 ([2020-02-18-1])」で触れたとおり,onset における /ts/ の生起は英語史的にはかなり新しい現象であり,それだけで多少なりとも異質で目立つことになる.近年の借用語であることが語頭で一発で示されることにもなる.それと連動して,語頭の綴字 <ts> も英語らしくないので,やはり借用語であることが視覚的にも一目瞭然となる.これらが当該単語のインパクトに貢献している.

・ 韻律的にいえば,おもしろいことに同じ3音節でも tídal wàve (強弱強)と tsunámi (弱強弱)は正反対である.このように韻律上の差異があることも,相対的に後者の新鮮さを浮き彫りにしているのかもしれない.

・ 社会言語学的にいえば,地質学や海洋学などの特殊レジスターに属する単語という位置づけから,一般レジスターへ進出したとみることができる.

以上,当の海洋現象は望ましくないものの英単語としては広まってしまった tsunami について,英語史・英語学してみた次第です.tsunami については「#1432. もう1つの類義語ネットワーク「instaGrok」と連想語列挙ツール」 ([2013-03-29-1]) の記事でも軽く触れています.

なお,上記の Durkin の言及について教えてくれた学生から,あわせて「Tsunami or Tidal Wave? --- 舘林信義」というウェブ上の記事も教えてもらいました.たいへん貴重な情報.多謝.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2021-03-11 Thu

■ #4336. Richardson の辞書の長所と短所 [etymology][dictionary][lexicography][johnson][oed][webster]

「#3155. Charles Richardson の A New Dictionary of the English Language (1836--37)」 ([2017-12-16-1]) で紹介したように,Richardson (1775--1865) の英語辞書は,Johnson, Webster, OED という辞書史の流れのなかに埋没しており,今ではあまり顧みられることもないが,19世紀半ばにおいては重要な役割を果たしていた.

長所としては,英語辞書史上初めて本格的に「歴史」を意識した辞書だったということがある.引用文による定義のサポートは Johnson に始まるが,Johnson とて典拠にした文献は王政復古以後のものであり,中英語にまで遡ることはしなかった.しかし,Richardson は中英語をも視野に入れ,真の「歴史的原則」の地平を開いたのである.しかも,引用数は Johnson を遥かに上回っている.結果として,小さい文字で印刷されながら2000頁を超すという(はっきりいって使いづらい)大著となった (Dixon 146) .

もう1つ長所を指摘すると,近代期の辞書編纂は善かれ悪しかれ既存の辞書の定義からの剽窃が当然とされていたが,Richardson はオリジナルを目指したことである.手のかかるオリジナルの辞書編纂を選んだのは,前には Johnson,後には OED を挙げれば尽きてしまうほどの少数派であり,この点において Richardson の覇気は評価せざるを得ない.

短所としては,先の記事でも触れたとおり,"a word has one meaning, and one only" という極端な原理を信奉し,主に語源記述において独善に陥ってしまったことだ.この原理は Horne Tooke (1736--1812) という,やはり独善的な政治家・語源論者によるもので,この人物は今では奇書というべき2巻ものの英語語源に関する著 The Diversions of Purley (1786, 1805) をものしている.Richardson の辞書を批判した Webster も,この Tooke の罠にはまった1人であり,この時代,語源学方面で Tooke の負の影響がはびこっていたことが分かる.

いずれにせよ Richardson は,英語辞書史において主要な辞書編纂家のはざまで活躍した19世紀半ばの重要キャラだった.

・ 佐々木 達,木原 研三 編 『英語学人名辞典』 研究社,1995年.

・ Dixon, R. M. W. The Unmasking of English Dictionaries. Cambridge: CUP, 2018.

2020-12-08 Tue

■ #4243. 英単語の意味変化の辞典 --- NTC's Dictionary of Changes in Meanings [dictionary][lexicology][semantic_change][oed][bibliography][bleaching]

あまり知られていないと思われる NTC's Dictionary of Changes in Meanings を紹介します.英単語の意味変化に特化した辞典です.これを手元に置いておくと便利なことが多いです.単語ごとにその意味変化を調べようと思えば,まずは OED に当たるのが普通です.しかし,OED はあまりに情報量が多すぎて,ちょっと調べたい場合には適さないことも多いですね.鶏を割くにいずくんぞ牛刀を用いん,ということになりかねません.そんなときに手近に置いておくと便利な辞典の1つが,この Room (編)の辞書です.意味変化に焦点を絞って編まれています.ありがたや.

先日,院生からのインプットで passion という語の起源について関心をもちました.その意味は,「情熱」はもちろん「(キリスト教徒の)受難」もありますし「受動」 (cf. passive) もあります.互いにどう関係するのでしょうか.もともとの語源はラテン語 patī (to suffer) です.堪え忍ぶからこそ「受難」なのであり,受難を堪え忍ばせるだけの「情熱」ともなるわけです.「受動,受け身」の語義も納得できるでしょう.宗教的な強い感情を表わすのに相応しい語源ですね.

しかし,その強い情熱的感情を表わした語が,常用されるうちに「強意逓減の法則」により,単なる「あこがれ」へと弱まっていきます.現在では He has a passion for golf. のように薄められた意味で用いられるようになっています.

では,上記の意味変化の辞書で passion (200--01) に当たってみましょう.以下のようにありました.

passion (strong feeling, especially of sexual love; outbreak of anger)

The earliest 'passion' was recorded in English in the twelfth century, and was the suffering of pain, and in particular the sufferings of Christ (as which today it is usually spelt with a capital letter). This is therefore the meaning in the Bible in Acts 1:3, where the word was retained from Wyclif's translation of 1382 down to later versions of the sixteenth and seventeenth centuries (in the Authorized Version of 1611: 'To whom also he shewed himself alive after his passion'). In the fourteenth century, the sense expanded from physical suffering to mental, and entered the emotional fields of strongly experienced hope, fear, love, hate, joy, ambition, desire, grief and much else that can be keenly felt. In the sixteenth century, there was a kind of polarization of meaning into 'angry outburst' on the one hand, and 'amorous feeling' on the other, with the latter sense of 'passion' acquiring a more specifically sexual connotation in the seventeenth century Finally, and also in the seventeenth century, 'passion' gained its inevitably weakened sense (after so much strength) as merely 'great liking for' (as a 'passion' for riding or growing azaleas).

「強意逓減の法則」を体現している好例といってよさそうです.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2020-10-26 Mon

■ #4200. Hoosier --- インディアナ州民のニックネーム [onomastics][personal_name][ame][slang][etymology][oed][etymology][pc][coha]

本年度の後期もオンライン授業が続いているが,先月のゼミ合宿で行なった即興英語史コンテンツ作成のイベント(cf. 「#4162. taboo --- 南太平洋発,人類史上最強のパスワード」 ([2020-09-18-1]))が苦しくも楽しかったので,学生と一緒にもう一度やってみた.その場で英単語を1つランダムに割り当てられ,それについて OED を用いて90分間で「何か」を書くという苦行.今回は,標題の未知の単語を振られ,見た瞬間に茫然自失.死にものぐるいの90分だった.その成果を,こちらに掲載.

古今東西,ある国や地域の住民に軽蔑(ときに愛情)をこめたニックネームを付けるということは,広く行なわれてきた.とりわけ付き合いの多い近隣の者たちが,茶化して名前を付けるケースが多い.しかし,たとえ当初は侮蔑的なニュアンスを伴うネーミングだったとしても,言われた側も反骨と寛容とユーモアの精神でそれを受け入れ,自他ともに用いる呼称として定着することも少なくない.

最も有名なのはアメリカ人を指す Yankee だろう.語源は諸説あるが,John に相当するオランダ語に指小辞を付した Janke が起源ではではないかといわれている.ニューヨーク(かつてオランダ植民地で「ニューアムステルダム」と称された)のオランダ移民たちが,コネチカットのイギリス移民を「ジョン坊主」と呼んで嘲ったことにちなむという説だ.

Yankee ほど有名でもなく,由来もはっきりしない類例の1つとして,米国インディアナ州の住民につけられたニックネームがある.標題の Hoosier だ.OED によると,Hoosier, n. /huːʒiə/ と見出しが立てられており,(予想される通り)アメリカ英語で使用される名詞である.語義が2つみつかる.いくつかの例文とともに示そう.

1. A nickname for: a native or inhabitant of the state of Indiana.

・ 1826 in Chicago Tribune (1949) 2 June 20/3 The Indiana hoosiers that came out last fall is settled from 2 to 4 milds of us.

・ 1834 Knickerbocker 3 441 They smiled at my inquiry, and said it was among the 'hoosiers' of Indiana.

・ . . . .

2. An inexperienced, awkward, or unsophisticated person.

・ 1846 J. Gregg Diary 22 Aug. (1941) I. 212 Old King is one of the most perfect samples of a Hoosier Texan I have met with. Fat, chubby, ignorant, and loquacious as Sancho Panza..we could believe nothing he said.

・ 1857 E. L. Godkin in R. Ogden Life & Lett. E. L. Godkin (1907) I. 157 The mere 'cracker' or 'hoosier', as the poor [southern] whites are termed.

・ . . . .

第1語義は「インディアナ州の住民」,第2語義は「世間知らずの垢抜けない田舎者」ほどである.上述の通り,軽蔑の色彩のこもった小馬鹿にするような呼称であることが感じられるだろう.初出は19世紀の前半とみられる.

語源に関しては OED に "Origin unknown" (語源不詳)とあり,残念な限りなのだが,ここで諦めるわけにはいかない.米国のことであれば,OED よりも情報量の豊富なはずの,百科辞典的な特色を備える The American Heritage Dictionary of the English Language に頼ればよい.早速当たってみると,しめしめ,1つの説が紹介されていた.その概要を解説しよう.

語源は闇に包まれているが,イングランドのカンバーランド方言で19世紀に「とてつもなく大きいもの」を意味する hoozer という訛語が文証される.これが変形した形で米国に持ち込まれたのが Hoosier ではないかという説だ.一方,後者の初出年である1826年よりも後のことではあるが,Dictionary of Americanisms には "a big, burly, uncouth specimen or individual; a frontiersman, countryman, rustic",要するに「田舎者の大男」の語義で現われていることが確認され,OED の第2語義にぴったり通じる.

実際,19世紀前半は Hoosier を含め米国各州の住民に次々と侮蔑的なニックネームがつけられた時代である.インディアナ州についても,おそらく近隣州の住民などが名付けの奇想を練っていたのだろう.詳しいルートこそ分からないが,そこへ Hoosier (田舎者の大男)がスルッと入り込んだようだ.テキサス州民の Beetheads (ビート頭),アラバマ州民の Lizards (トカゲ),ネブラスカ州民の Bugeaters (虫食い野郎),そしてミズーリ州民の Pukes (へど)などの名(迷)悪言が生まれたが,これらに比べれば Hoosier はひどい方ではない.

昨今は PC (= political correctness) の時代である.特定の国であれ地域であれ,そこの住民を侮蔑的なニュアンスを帯びた名前で呼ぶ慣習は,下火になりつつある.地域のスポーツチームのニックネームとして,ノースカロライナ州の Tarheels (ヤニの踵)やオハイオ州の Buckeyes (トチノキ)などに残る以外には用いられなくなってきている.

試しに Corpus of Historical American English により "[Hoosier]" として検索してみると,1870年代から1920年代にかけて浮き沈みはありつつも相対的に多く用いられていたようだが,20世紀後半にかけては低調である.

ただし,国民・地域住民への侮蔑的なあだ名が忌避されるようになってきているとはいえ,「公には」という限定つきである.実際には,そこいらの街角で,日々のおしゃべりのなかで,からかいの言葉は使われ続けるものである.憎まれっ子が世にはばかるように,憎まれ語も実はアンダーグラウンドで世にはばかっているのである.

・ The American Heritage Dictionary of the English Language. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2006.

・ Corpus of Historical American English. Available online at https://www.english-corpora.org/coha/. Accessed 20 October 2020.

・ The Oxford English Dictionary Online. Oxford: Oxford University Press, 2020. Available online at http://www.oed.com/. Accessed 20 October 2020.

2020-10-24 Sat

■ #4198. 映画『博士と狂人』を観ました [film][history][lexicography][oed][linguistic_imperialism][philology][comparative_linguistics][hellog_entry_set]

「#4172. 映画『博士と狂人』の原作者による OED 編纂法の紹介文」 ([2020-09-28-1]) で紹介した映画が,先週全国ロードショーとなったので劇場に観に行きました.OED (初版)編纂を巡る人間ドラマです.ネタバレしすぎない程度に,とりあえず感想を一言二言述べておきたいと思います.

・ 原作はノンフィクションだが,映画では少なからずフィクション化されていて,やや趣旨が変わっていたような.逆にいえば,原作が抑え気味だったということ.映画を観たことで,原作のノンフィクションらしい抑制感の魅力に気づいた.

・ OED 編纂を背景とした,実に悲しい話しであることが改めてよく分かった.

・ OED がイギリス帝国としての威信を背負って帝国主義的に企画され,編纂された事実がよく描かれていた.英語(学)史的な観点から,この点はとても重要.授業などで議論したいと思っているポイント.

・ 映画では OED の中身に触れている箇所が少ない(それはそうか)ので,OED の辞書としての凄さが思ったほど伝わらなかったような.映画化するには仕方がないか.もっぱら人間ドラマの描写に集中していた様子.

・ Murray 博士の先輩ともいうべき元 OED 編集主幹にして EETS 設立者でもある Furnivall 役がとても良い味を出していた.原作ではあまり描かれていなかった部分なので,映画でけっこうなお得感があった.やはり,Furnivall は破天荒で魅力的な英語文献学史上の重要キャラ.

・ 「狂人」ことショーン・ペンの演技は迫真だった(メル・ギブソンの「博士」も十分に良かったとはいえ).

上でも触れている OED 編纂と帝国主義の関係については,ぜひ以下の記事を読んでみてください(記事セットとしてはこちらから).OED の見方が変わるかもしれません.

・ 「#304. OED 制作プロジェクトののろし」 ([2010-02-25-1])

・ 「#638. 国家的事業としての OED 編纂」 ([2011-01-25-1])

・ 「#644. OED とヨーロッパのライバル辞書」 ([2011-01-31-1])

・ 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1])

・ 「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])

・ 「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1])

・ 「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1])

・ 「#4131. イギリスの世界帝国化の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-18-1])

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow