2015-12-28 Mon

■ #2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][inflection][final_e][plural][number][category][agreement]

この2日間,「#2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) と「#2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例」 ([2015-12-27-1]) の記事で,Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English (ilame) について考察した.#2434の記事で話題にしたのは,実は形容詞の「単数」の弱変化屈折として生起する -e のことであって,同じように -e 語尾が遅くまでよく保たれていた形容詞の「複数」の屈折については触れていなかった.「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]) に挙げた屈折表から分かるように,複数においては,弱変化と強変化の区別なく,原則としてあらゆる統語環境において,単音節形容詞は -e を取ったのである.#2435の記事で扱った "eurhythmy" や "buffer hypothesis" は,形容詞の用いられる統語環境の差異を前提とした仮説だったが,複数の場合には上記のように統語環境が不問となるので,なぜ複数屈折の -e がよく保持されたのかについては,別の問題として扱わなければならない.

この問題に対して,基本的には,単複を区別する数 (number) という文法範疇 (category) が英語の言語体系においてよく保守されてきたからである,と答えておきたい.名詞や代名詞においては,印欧祖語から古英語を経て現代英語に至るまで一貫して数の区別は保たれてきたし,主語と動詞の一致 (concord) においても,数という範疇は常に関与的であり続けてきた.形容詞では,結果的に近代英語期以降,数の標示をしなくなったことは事実だが,初期中英語期の激しい語尾の水平化と消失の潮流のなかを生き延び,後期中英語まで複数語尾 -e をよく保ってきたということは,英語の言語体系において数という範疇が根深く定着していたことを示すものだろう.この点で,私は以下の Minkova (329) の見解に同意する.

My analysis assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural. Yet in maintaining the syntactically based strong-weak distinction in the singular, it is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival NPs. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject NPs and the predicate, in other words the singular-plural opposition continues to be realized across the system.

では,なぜ英語では数という文法範疇がここまで根強く残ろうとした(そして現在でも残っている)のか.これは言語における文法範疇の一般的な問題であり,究極の問題というべきである.これについての議論は,拙著の "Syntactic Agreement" と題する6.6節 (141--44) で触れているので参照されたい.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2015-09-26 Sat

■ #2343. 19世紀における a lot of の爆発 [clmet][corpus][lmode][agreement][3pp][syntax][reanalysis]

「#2333. a lot of」 ([2015-09-16-1]) で,現代英語で極めて頻度の高いこの句限定詞 (phrasal determiner) の歴史が,たかだか200年余であることをみた.19世紀に入るまでは,この句における lot は「一山,一組;集団,一群」ほどの語義で用いられており,その後,ようやく「多数;多量」の語義が生じたということだった.そこで,後期近代英語期における a lot of と lots of の例を確認すべく,CLMET3.0 で例文を拾ってみた.(検索結果のテキストファイルはこちら.)

第1期 (1710--1780) のサブコーパス(10,480,431語)からは4例がヒットしたが,いずれも「多数の?」を意味する句としては用いられていない.a lot of my own drawing では「多数」ではなく「一山」の語義として用いられており,"Annuities for lives have occasionally been granted in two different ways; either upon separate lives, or upon lots of lives" では明らかに「集団」の語義だろう.しかし,最初の例などでは,語義が「多数」へと発展していきそうな雰囲気は感じられる.

第2期 (1780--1850) のサブコーパス(11,285,587語)からは22例が得られた.予想通り,問題の用法で使われているものがちらほらと現われ出す.いくつかの例文を挙げよう.

・ You know when a lot of servants gets together they like to talk about their betters; and some, for a bit of swagger, likes to make it appear as though they knew more than they do, and to throw out hints and things just to astonish the others. (Anne Brontë, The Tenant of Wildfell Hall (1848))

・ There’ll be lots to speak for her! (ibid.)

・ . . . there's a high fender, and an iron safe, and some cards about ships that are going to sail, and an almanack, and some desks and stools, and an inkbottle, and some books, and some boxes, and a lot of cobwebs, . . . (Charles Dickens, Dombey and Son (1844))

・ . . . I ran on through a lot of alleys and back-slums, until I got somewhere in St. Giles's, and here I took a cab. (Punch, Vol. 1 (1841))

a lot of の数の一致が判断できる例文は少なかったが,上の第1の例文が興味深い.主語の a lot of servants に対して gets と受けているが,この動詞の -s 語尾は,後続する some . . . likes から判断しても,複数主語に一致する複数現在の -s と考えるのが妥当だろう(複現の -s については 3pp の各記事を参照).

第3期 (1850--1920) のサブコーパス(12,620,207語)からは,表現の頻度自体が大幅に増え,384例がヒットした.lot(s) が旧来の語義で用いられている例も少々みられるが,基本的には現代英語並と疑われるほど普通に「多数の?」の意味で用いられている.1800年前後に初出し,その後数十年で一気に広まった流行語法であることがわかる.

2015-09-16 Wed

■ #2333. a lot of [semantic_change][grammaticalisation][etymology][agreement][determiner][reanalysis][syntax]

9月14日付けで,a lot of がどうして「多くの」を意味するようになったのかという質問をいただいた.これは,英語史や歴史言語学の観点からは,意味変化や文法化の話題としてとらえることができる.以下,核となる名詞 lot の語義と統語的振る舞いの通時的変化を略述しよう.

OED や語源辞典によると,現代英語の lot の「くじ;くじ引き」の語義は,古英語 hlot (allotment, choice, share) にさかのぼる.これ自体はゲルマン祖語 *χlutam にさかのぼり,究極的には印欧祖語の語幹 *kleu- (hook) に起源をもつ.他のゲルマン諸語にも同根語が広くみられ,ロマンス諸語へも借用されている.元来「(くじのための)小枝」を意味したと考えられ,ラテン語 clāvis (key), clāvus (nail) との関連も指摘されている.

さて,古英語の「くじ;くじ引き」の語義に始まり,くじ引きによって決められる戦利品や財産の「分配」,そして「割り当て;一部」の語義が生じた.現代英語の parking lot (駐車場)は,土地の割り当てということである.くじ引きであるから「運,運命」の語義が中英語期に生じたのも首肯できる.

近代英語期に入って16世紀半ばには,くじ引きの「景品」の語義が発達した(ただし,後にこの語義は廃用となる).景品といえば,現在,ティッシュペーパー1年分や栄養ドリンク半年分など,商品の一山が当たることから推測できるように,同じものの「一山,一組」という語義が17世紀半ばに生じた.現在でも,競売に出される品物を指して Lot 46: six chairs などの表現が用いられる.ここから同じ物や人の「集団,一群」 (group, set) ほどの語義が発展し,現在 The first lot of visitors has/have arrived. / I have several lots of essays to mark this weekend. / What do you lot want? (informal) などの用例が認められる.

古い「割り当て;一部」の語義にせよ,新しい「集団,一群」の語義にせよ,a lot of [noun] の形で用いられることが多かったことは自然である.また,lot の前に(特に軽蔑の意味をこめた)様々な形容詞が添えられ,an interesting lot of people や a lazy lot (of people) のような表現が現われてきた.1800年前後には,a great lot of や a large lot of など数量の大きさを表わす形容詞がつくケースが現われ,おそらくこれが契機となって,19世紀初めには形容詞なしの a lot of あるいは lots of が単体で「多数の,多量の」を表わす語法を発達させた.現在「多くの」の意味で極めて卑近な a lot of は,この通り,かなり新しい表現である.

a lot of [noun] や lots of [noun] の主要部は,元来,統語的には lot(s) のはずだが,初期の用例における数の一致から判断するに,早くから [noun] が主要部ととらえられていたようだ.現在では,a lot of も lots of も many や much と同様に限定詞 (determiner) あるいは数量詞 (quantifier) と解釈されている (Quirk et al. 264) .このことは,ときに alot of と綴られたり,a が省略されて lot of などと表記されることからも確認できる.

同じように,部分を表わす of を含む句が限定詞として再分析され,文法化 (grammaticalisation) してきた例として,a number of や a majority of などがある.a [noun_1] of [noun_2] の型を示す数量表現において,主要部が [noun_1] から [noun_2] へと移行する統語変化が,共通して生じてきていることがわかる (Denison 121) .

上記 lot の意味変化については,Room (169) も参照されたい.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2015-08-23 Sun

■ #2309. 動詞の人称語尾の起源 [category][person][verb][inflection][personal_pronoun][agreement][linguistic_relativism]

本ブログでは3単現の -s (3sp) や3複現の -s (3pp) ほか,英語史における動詞の人称語尾に関する話題を多く取り上げてきた.人称 (person) という文法範疇 (category) は世界の多くの語族に確認され,英語を含む印欧諸語においても顕著な範疇となっている.しかし,そもそも印欧語において人称が動詞の屈折語尾において標示されるという伝統の起源は何だったのだろうか.主語の人称と動詞が一致しなければならないという制約はどこから来たのだろうか.

この問題について,印欧語比較言語学では様々な議論が繰り広げられているようだ.この分野の世界的大家の1人 Szemerényi (329) によれば,1・2人称語尾については,対応する人称代名詞の形態が埋め込まれていると考えて差し支えないという.

The question of the origin of the personal endings has always aroused much greater interest. Since Bopp's earliest writings, indeed since the eighteenth century, it has been usual to find in the personal endings the personal pronouns. In spite of frequent dissent this theory is universally accepted; it is, however, also valid for the 1st pl., where the original form of the pronoun was *mes . . ., and for the 1st dual, whose ending -we(s) similarly contains the pronoun. And the principle must be expected to operate in the 2nd person also. This is suggest by many other language families. . . .

一方,3人称については,1・2人称と同様の説明を与えることはできず,単数にあっては指示詞 *so/*to に由来し,複数にあっては動作主名詞接尾辞と関係し,やや複雑な事情を呈するという (Szemerényi 330) .これが事実だとすると,太古の印欧祖語の話者は,1・2人称を正当な「人称」とみて,3人称を「非人称」とみていたのかもしれない.ここに反映されている世界観(と屈折語尾の分布)は現代の印欧諸語の多くに痕跡を残しており,屈折語尾の著しく衰退した現代英語にすら,3単現の -s としてかろうじて伝わっている.

では,そもそも印欧語において人称という文法範疇が確たる地位を築いてきたのはなぜか.というのは,他の多くの言語では,人称という文法範疇はたいした意味をもたないからだ.例えば,日本語では形容詞の用法における人称制限などが問題となる程度であり,範疇としての人称の存在基盤は薄い.しかし,人称という術語の指し示すものをもっと卑近に理解すれば,それは話す主体としての「私」と,私の話しを聞いている「あなた」と,話題となりうる「それ以外」の一切の素材とを区別する原理にほかならない.「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の用語でいえば,話し手(=1人称),聞き手(=2人称),事物・現象(=3人称)という区分である.これらが普遍的な構成要素のうちの3つであるということが真であれば,いかなる言語も,この区分をどの程度確たる文法範疇として標示するかは別として,その基本的な世界観を内包しているはずである.印欧祖語は,それを比較的はっきり標示するタイプの言語だったのだろう.

なお,前段落の議論は,ある種の言語普遍性 (linguistic universal) を前提とした議論である.だが,日本語母語話者としては,人称という文法範疇は直感的によく分からないのも事実であるから,言語相対論 (linguistic_relativism) として理解したい気もする.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-03-25 Wed

■ #2158. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." (2) [syntax][word_order][verb][agreement][register]

標題のように said John など伝達動詞が主語の前に置かれる語順について,[2015-02-25-1]の記事の続編を送る.現代英語のこの語順について,Biber et al. (922) は,Quirk et al. の記述と多く重なるが,次のような統語的条件を与えている.

Subject-verb order is virtually the rule where one or more of the following three conditions apply:

The subject is an unstressed pronoun:

"The safety record at Stansted is first class," he said. (NEWS)

The verb phrase is complex (containing auxiliary plus main verb):

"Konrad Schneider is the only one who matters," Reinhold had answered. (FICT)

The verb is followed by a specification of the addressee:

There's so much to living that I did not know before, Jackie had told her happily. (FICT)

LGSWE Corpus での調査によると,被引用文句の後位置では SV も VS も全体的におよそ同じくらいの頻度だというが,FICTIONでは SV がやや多く,NEWSでは VS が強く好まれるなど,傾向が分かれるという.ジャンルとの関係でいえば,前回の記事で触れたように,journalistic writing やおどけた場面では被引用文句の前でも VS が起こることがあるという.この問題は使用域や文体との関連が強そうだ.

伝達動詞であるという語彙・意味的制限,上掲の統語的条件,使用域や文体の関与,これらの要因が複雑に絡み合って said John か John said が決定されるとすれば,この問題は多面的に検討しなければならないことになる.ほかにも語用論的な要因が関与している可能性もありそうだし,他の引用文句を導入する表現や手段との比較も必要だろう.通時的な観点からは,諸条件の絡み合いがいかにして生じてきたのか,また書き言葉における引用符の発達などとの関係があるかどうかなど,興味が尽きない.(後者については,「#2004. ICEHL18 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2014-10-22-1]) で紹介した ICEHL18 の学会で,引用符の発達と quoth の衰退とが関与している可能性があるという趣旨の Colette Moore の口頭発表を聴いたことがある.The ICEHL18 Book of Abstracts (PDF) の pp. 170--71 を参照.)

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2015-03-12 Thu

■ #2145. 初期近代英語の3複現の -s (6) [verb][conjugation][emode][number][agreement][3pp][nptr]

標題については 3pp の各記事で取り上げてきたが,関連する記述をもう1つ見つけたので,以下に記しておきたい.「#1301. Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイト」 ([2012-11-18-1]) と「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]) で紹介した Gramley (136--37) からの引用である.

Third person {-s} vs. {-(e)th} is a further inflectional point. This distinction is one of the most noticeable in this period [EModE], and it may be used as evidence of the influence of Northern on Southern English. In ME Northerners used the ending {-s} where Southerners used {-(e)th}. In each case the respective inflection could be used in both the third person singular present tense as well as in the whole of the plural . . . . While zero became normal in the plural, in the third person singular present tense there was no such move, and the two forms were in competition with each other both in colloquial London speech and in the written language.

同英語史書のコンパニオンサイトより,6章のための補足資料 (p. 8) に,さらに詳しい解説が載っており有用である.また,そこでは Northern Subject Rule (= Northern Present Tense Rule; cf. nptr, 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1])) にも触れられており,その関連で Lass (166, 185) と Nevalainen and Raumolin-Brunberg (283, 312) への言及もある.

NPTR が南部において適用された結果と思われる複現の -s の例を挙げておこう.

・ they laugh that wins (F1--3, Q1--3; win F4) (Shakespeare, Othello 4.1.121)

・ whereby they make their pottage fat, and therewith driues out the rest with more content. (Deloney, Jack of Newbury 72)

・ For if neither they can doo that they promise & wantes greatest good (Elizabeth, Boethius 48.11)

・ Well know they what they speak that speaks (F1; speak Q) so wisely (Shakespeare, Troilus 3.2.145)

・ when sorrows comes (F1), they come not single spies. (Shakespeare, Hamlet 4.5.73)

・ As surely as your feet hits (F1) the ground they step on (Shakespeare, Twelfth Night 3.4.265)

Shakespeare では版によって複現の -s が現われたり消えたりする例が見られることから,そこには文体的あるいは通時的な含意がありそうである.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・ Nevalainen, T. and H. Raumolin-Brunberg. "The Changing Role of London on the Linguistic Map of Tudor and Stuart England." The History of English in a Social Context: A Contribution to Historical Sociolinguistics. Ed. D. Kastovsky and A. Mettinger. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 279--337.

2015-03-03 Tue

■ #2136. 3単現の -s の生成文法による分析 [generative_grammar][syntax][agreement][3sp][verb][inflection][agreement][conjugation]

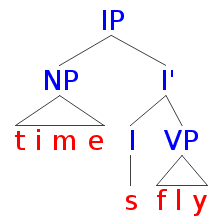

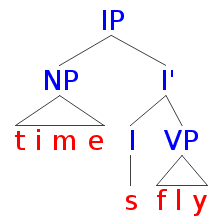

「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) で,生成文法による分析を批判的に取り上げた.だが,それはなぜという問いには答えられていないという批判であり,共時的な分析として批判しているわけではない.むしろ,それは主語と動詞の一致 (agreement) を動詞の屈折によって標示する言語に一般的に適用できる,共時的にすぐれた分析だろう.Time flies. という単純な文に生成文法の統語分析を加えると,以下の構文木が得られる(ただし,生成文法でも立場によって機能範疇のラベルや細部の処理が異なる可能性はある).

最上部は文全体に相当する IP (=Inflectional Phrase) であり,主要部に I (=Inflection),指定部に主語となる NP (=Noun Phrase),補部に述語動詞となる VP (=Verb Phrase) をもつ.NP の time と I の s は統率 (government) し合う関係にあるといわれ,この統率関係が上述の一致と深く関連している.NP の time には,[+ 3RD PERSON] と [+ SINGULAR] という素性が付与されており,I に内包される [+ PRESENT] と共鳴して,s という屈折辞が選ばれる.

上の図ではそこまでしか描かれていないが,このあと接辞移動 (affix-hopping) という規則が適用されて,s が VP の fly の末尾に移動し,最後に音韻部門で音形が調えられて time flies という実現形が得られるとされる.要するに,統率関係にある NP と I のもとで,人称・数・時制の各素性の値が照合され,すべて一致すると屈折辞 s が選択されるというルールだ(実際には,3・単・現のほか,直説法であることも必須条件だが,ここでは省略する).このルールを1つ決めておくと,既存の他の統語規則も活用して,関連する応用的な文である否定文 "Time doesn't fly." や疑問文 "Does time fly?" なども正しく生成することができるようになる.

この分析は標準現代英語の3単現の -s にまつわる統語と形態を一貫したやりかたで説明できるという利点はあるが,なぜそのような現象があるのかということは説明しない.生成文法は「何」や「どのように」の問いに答えるのは得意だが,「なぜ」の問いに答えるには,やはり歴史的な視点を採用するほかないだろう.

2015-03-03 Tue

■ #2136. 3単現の -s の生成文法による分析 [generative_grammar][syntax][agreement][3sp][verb][inflection][agreement][conjugation]

「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) で,生成文法による分析を批判的に取り上げた.だが,それはなぜという問いには答えられていないという批判であり,共時的な分析として批判しているわけではない.むしろ,それは主語と動詞の一致 (agreement) を動詞の屈折によって標示する言語に一般的に適用できる,共時的にすぐれた分析だろう.Time flies. という単純な文に生成文法の統語分析を加えると,以下の構文木が得られる(ただし,生成文法でも立場によって機能範疇のラベルや細部の処理が異なる可能性はある).

最上部は文全体に相当する IP (=Inflectional Phrase) であり,主要部に I (=Inflection),指定部に主語となる NP (=Noun Phrase),補部に述語動詞となる VP (=Verb Phrase) をもつ.NP の time と I の s は統率 (government) し合う関係にあるといわれ,この統率関係が上述の一致と深く関連している.NP の time には,[+ 3RD PERSON] と [+ SINGULAR] という素性が付与されており,I に内包される [+ PRESENT] と共鳴して,s という屈折辞が選ばれる.

上の図ではそこまでしか描かれていないが,このあと接辞移動 (affix-hopping) という規則が適用されて,s が VP の fly の末尾に移動し,最後に音韻部門で音形が調えられて time flies という実現形が得られるとされる.要するに,統率関係にある NP と I のもとで,人称・数・時制の各素性の値が照合され,すべて一致すると屈折辞 s が選択されるというルールだ(実際には,3・単・現のほか,直説法であることも必須条件だが,ここでは省略する).このルールを1つ決めておくと,既存の他の統語規則も活用して,関連する応用的な文である否定文 "Time doesn't fly." や疑問文 "Does time fly?" なども正しく生成することができるようになる.

この分析は標準現代英語の3単現の -s にまつわる統語と形態を一貫したやりかたで説明できるという利点はあるが,なぜそのような現象があるのかということは説明しない.生成文法は「何」や「どのように」の問いに答えるのは得意だが,「なぜ」の問いに答えるには,やはり歴史的な視点を採用するほかないだろう.

2015-02-25 Wed

■ #2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." [syntax][word_order][verb][agreement]

主語と動詞が倒置される例に,標題のような直接引用を導く said John などの表現がある.引用される文句の後または中間に来るときに,現在形あるいは過去形の伝達動詞が主語に前置される場合である.このような位置で I said, I replied, I thought などの通常の語順を取る場合もあるが,quoth の場合には倒置されるのが規則である.細江 (163--64) から例を挙げよう.

・ "Can I have a light, sir?" said I.---Stevenson.

・ "My very dog," sighed poor Rip, "has forgotten me!"---Irving.

・ But where, thought I, is the crew?---Irving.

・ There was no getting away from these verities, thought Constance.---Bennett.

・ "The swine turned Normans to my comfort!" quoth Gurth.---Scott.

・ Quoth I: "But have you no prison at all now?"---William Morris.

・ "Well," quoth I, "I have always been told that a woman is as old as she looks."---ibid.

引用される文句の後または中間の位置では quoth を除き,SVもVSもいずれも可能ということだが,主語が代名詞か名詞によっても分布は異なる.Quirk et al. (1022) によると,主語が名詞の場合の John said や said John はいずれも普通だが,主語が代名詞の場合は he said が普通で,said he は珍しいか古風だという.古い英語では said he などもごく普通に見られたが,現代までに分布を狭めたらしい.

一方,引用される文句の前に置かれるときに通常倒置は起こらない.しかし,特殊な環境においては起こりうる.細江 (165fn) によると,

もっともややこっけい味を帯びた文または人の発言によって事件の推移の急であるときには,Said she, "Tom, it was middling warm in school, warn't it?"---Mark Twain; Said I: "How do you manage with politics?"---William Morris のようなものもある.すべて,上記の場合にも後に来るものに重点がある.したがって主語が名詞である場合に転置が多く,代名詞のときには常位置が多い.ゆえに代名詞の主語が動詞よりも後に来たときには,特にそれが強く示されているものと見てよい.反対に主語が名詞で,それが動詞より前にあったら,動詞に重点がおかれているものと解すべきである.Cp. "Mr. Sherlock Holms, I believe," said she.---Doyle (これはよもや知るまいと思っていた女が,ちゃんと知っていたから,she が強調された場合); Barbara looked enchanting to-day, Basil thought.---Alfred Noyes (これは Basil の思いに注意が向けられている場合).

また,journalistic writing でも,引用文句の前でときにVSとなる場合がある (ex. "Declared tall, nineteen-year-old Napier: 'The show will go on'." (Quirk et al. 1024fn)) .

ほかに変わったところでは,くだけた会話において行儀の悪い言い返しとして,-s 語尾をつけた says you や says he などが聞かれることがある.A: I'm going to win this game., B: Says you! の如くであり,ここでBが意味しているのは "That's what you say." ほどである.

通時的な関心としては,被引用文句の後や中間において said he のタイプが減少してきた経緯と理由が気になる.歴史統語論や歴史語用論の観点からある程度研究されているのではないかと思われるが,今後調べてみたい.

以下に,直接引用を導く典型的な伝達動詞を一覧していおこう (Quirk et al. 1024)

add, admit, announce, answer, argue, assert, ask, beg, boast, claim, comment, conclude, confess, cry (out), declare, exclaim, explain, insist, maintain, note, object, observe, order, promise, protest, recall, remark, repeat, reply, report, say, shout (out), state, tell, think, urge, warn, whisper, wonder, write

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2015-02-07 Sat

■ #2112. なぜ3単現の -s がつくのか? [verb][inflection][agreement][conjugation][paradigm][morphology][3sp][3pp][sobokunagimon]

標題は,英語学習者が一度は抱くはずの素朴な疑問の代表格である.現代英語では動詞の3人称単数現在形として語幹に接尾辞 -(e)s を付すのが規則となっている.(1) 主語が3人称であり,(2) 主語が単数であり,(3) 時制が現在であるという3つの条件がすべて揃ったときにのみ接尾辞を付加するという厳しい規則なので,英語学習者にとって習得しにくい(厳密には (4) 直説法であるという条件も必要).私自身も,英語で話したり書いたりする際には,とりわけ主語と動詞が離れた場合などに,規則で要求される一致をうっかり忘れてしまう.3単現の -s とは何なのか,何のために存在するのか,と学習者が不思議に思うのは極めて自然である.

現代英語における3単現の -s の問題は奥の深い問題だと思っている.共時的な観点からは,動詞の一致という広範な現象の一種として,種々の議論や分析がなされうる.形式主義の立場からは,例えば生成文法では InflP という機能範疇のもとで主語に相当する名詞句の素性と屈折辞との関係を記述することで,どのような場合に動詞に -s が付加されるかを形式化できる.しかし,これは条件を形式化したにすぎず,なぜ3単現のときに -s が付くのか,その理由を説明することはできない.

一方,機能主義の立場からは,-s の有無により,(1) 主語が3人称か1・2人称かの区別,(2) 主語が単数か複数かの区別,(3) 時制が現在か非現在かの区別を形態的に明示することができる,と論じられる.例えば,主語が John 1人を he で指すか,あるいは John and Mary 2人を they で指すかのいずれかであると予想される文脈において,主語代名詞部分が聞き取れなかったとしても,(現在時制という仮定で)動詞の語尾を注意深く聞き取ることができれば,正しい主語を「復元」できる.このような復元可能性がある限りにおいて,-s の有無は機能的ということができ,したがって3単現の -s という規則も機能的であると論じることができる.

しかし,ここでも3単現の -s の「なぜ」には答えられていない.復元可能性という機能を確保したいのであれば,特に3単現に -s をつけるという方法ではなく,他にも様々な方法が考えられるはずだ.なぜ3単現の -p とか -g ではないのか,なぜ3複現の -s ではないのか,なぜ3単過の -s ではないのか,等々.あるいは,これらの可能性をすべて組み合わせた適当な動詞のパラダイムでも,同じように用を足せそうだ.つまり,上記の機能主義的な説明は,3単現の -s をもつ現代英語のパラダイムに限らず,同じように用を足せる他のパラダイムにも通用してしまうということである.結局,機能主義的な説明は,なぜ英語がよりによって3単現の -s をもつパラダイムを有しているのかを説明しない.

形式的であれ機能的であれ,共時的な観点からの議論は,3単現の -s に関する説明を与えようとはしているが,せいぜい説明の一部をなしているにすぎず,本質的な問いには答えられてない.だが,通時的な観点からみれば,「なぜ」への答えはずっと明瞭である.

通時的な解説に入る前に,標題の発問の前提をもう一度整理しよう.「なぜ3単現の -s がつくのか」という疑問の前提には,「なぜ3単現というポジションでのみ余計な語尾がつかなければならないのか」という意識がある.他のポジションでは裸のままでよいのに,なぜ3単現に限って面倒なことをしなければならないのか,と.ところが,通時的な視点からの問題意識は正反対である.通時的には,3単現で -s がつくことは,ほとんど説明を要さない.コメントすべきことは多くないのである.むしろ,問うべきは「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.

では,謎解きのとっかかりとして,古英語の動詞 lufian (to love) の直説法現在の屈折表を掲げよう.

| lufian (to love) | Singular | Plural |

|---|---|---|

| 1st person | lufie | lufiaþ |

| 2nd person | lufast | lufiaþ |

| 3rd person | lufaþ | lufiaþ |

この屈折表から分かるように,古英語では3単現に限らず,1単現,2単現,1複現,2複現,3複現でも何らかの語尾が付いていた.現代英語の観点からは,3単現のみに語尾が付くために3単現という条件を特別視してしまうが,古英語では(それ以前の時代もそうだし,中英語にも初期近代英語にも部分的にそう言えるが)それぞれの人称・数・時制の組み合わせが同程度に「特別」であり,いずれにも決められた語尾が付かなければならなかった.言い換えれば,3単現だけが現在のように浮いたポジションだったわけではない.

しかし,古英語の「すべてのポジションが特別」ともいえるこのパラダイムは,中英語から近代英語にかけて大きく変容する.古英語末期以降,屈折語尾が置かれるような無強勢音節において,音が弱化し,ついには消失するという大きな音変化の潮流が進行した.上記の lufian の例でいえば,1単現の lufie の語尾は弱化の餌食となり,中英語では明確な語末母音をもたない love となった.不定詞 lufian 自体も,同じく語末の子音と母音が弱化・消失し,結局「原形」 love へと発展した.一方,いずれの人称でも共通の古英語の複数形 lufiaþ は,屈折語尾における母音の弱化・消失の結果,3単現 lufaþ と形態的に融合してしまったことも関係してか,とりわけ中英語の中部方言で,接続法現在のパラダイムに由来する語尾に n をとる loven という形態を採用した.ところが,この n 語尾自体が弱化・消失しやすかったため,中英語末期までにはおよそ消滅し,結局 love へと落ち着いた.2単現の lufast については,屈折語尾として消失に抵抗力のある子音を2つもっており,本来であればほぼそのままの形で現代英語まで生き残るはずだった.ところが,2単現に対応する主語代名詞 thou が,おそらく社会語用論的な要因で存在意義を失い,その立場を you へと明け渡していくに及んで,-ast の屈折語尾自体も生じる機会を失い,廃用となった.2単現の屈折語尾は,2複現に対応する you と同じ振る舞いをすることになったため,このポジションへも love が侵入した.

残るは3単現の lufaþ である.語尾に消失しにくい子音をもっていたために,中英語まではほぼそのままに保たれた.中英語期に北部方言に由来する -s が勢力を拡げ,元来の -þ を置き換えるという変化があったものの,結果としての -s も消失しにくい安定した子音だったため,これが現代英語まで生き残った.他のポジションの屈折語尾が音声的な弱化・消失の餌食となったり,他の主要な語尾に置換されていくなどして,ついには消え去ったのに対し,3単現の -s は音声的に強固で安定していたという理由で,運良く(?)たまたま今まで生き残ったのである.3単現の -s は直説法現在の屈折パラダイムにおける最後の生き残りといえる.

改めて述べるが,通時的な視点からの問題意識は「なぜ3単現の -s がつくのか」ではなく「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.この「なぜ」の答えの概略は上で述べてきたが,実際には個々のポジションについてもっと複雑な経緯がある.英語史では,屈折語尾の水平化 (levelling of inflection) として知られる大規模な過程の一端として,重要かつ複雑な問題である.

3単現の -s 関連の諸問題については 3sp の各記事を,関連する3複現の -s という英語史上の問題については 3pp の各記事を参照されたい.

(後記 2017/03/15(Wed):関連して,研究社のウェブサイト上の記事として「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」を書いていますので,ご参照ください.)

2014-06-23 Mon

■ #1883. 言語における性,その問題点の概観 [gender][gender_difference][category][agreement][personal_pronoun][title][address_term][political_correctness][sociolinguistics][language_planning]

言語と性 (gender) を巡る諸問題について,本ブログでは gender や gender_difference の記事で考察してきた.そのなかには,文法性 (grammatical gender) という範疇 (category) ,統語上の一致 (agreement) ,人称代名詞 (personal_pronoun) の指示対象など,形式的・言語学的な問題もあれば,性差に関する political_correctness,Miss/Mrs./Ms. などの称号 (title) ,談話の男女差,女性の言語変化への関与など,文化的・社会言語学的な問題もある.言語における性の問題はこのように広い領域を覆っている.

このように広すぎて見通しが利かない分野だという印象をもっていたのだが,Hellinger and Bussmann 編 Gender across Languages の序章を読んで,頭がクリアになった.章節立て (1) を眺めるだけでも,この領域の覆う範囲がおよそ理解できるような,すぐれた構成となっている.

1. Aims and scope of "Gender across languages"

2. Gender classes as a special case of noun classes

2.1 Classifier languages

2.2 Noun class languages

3. Categories of gender

3.1 Grammatical gender

3.2 Lexical gender

3.3 Referential gender

3.4 "False generics": Generic masculines and male generics

3.5 Social gender

4. Gender-related structures

4.1 Word-formation

4.2 Agreement

4.3 Pronominalization

4.4 Coordination

5. Gender-related messages

5.1 Address terms

5.2 Idiomatic expressions and proverbs

5.3 Female and male discourse

6. Language change and language reform

7. Conclusion

この著書は "Gender across languages" と題する研究プロジェクトの一環として出版されたものだが,そのプロジェクトの主たる関心を5点にまとめると以下のようになる (Hellinger and Bussmann 2) .

(1) 注目する言語は文法性をもっているか.もっているならば,一致,等位,代名詞化,語形成などにおける体系的な特徴は何か.

(2) 文法性がない言語ならば,女性限定,男性限定,あるいは性不定の人物を指示するのにどのような方法があるか.

(3) 中立的な文脈で人を指すときに男性がデフォルトであるような表現を用いるなどの非対称性が見られるか.

(4) 性差に関わる社会文化的な階層やステレオタイプを表わす慣用句,比喩,ことわざなどがあるか.

(5) 性差と言語の変異・変化はどのように関わっているか.言語改革についてはどうか.

編者たちは,言語における性は,形式言語学上の問題にとどまらず,社会言語学的な含意のある問題であることを強く主張している.大きな視点を与えてくれる良書と読んだ.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2013-12-09 Mon

■ #1687. 初期近代英語の3複現の -s (4) [verb][conjugation][emode][number][agreement][analogy][3pp]

「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]) に引き続いての話題.Wyld (340) は,初期近代英語期における3複現の -s を北部方言からの影響としてではなく,3単現の -s からの類推と主張している.

Present Plurals in -s.

This form of the Pres. Indic. Pl., which survives to the present time as a vulgarism, is by no means very rare in the second half of the sixteenth century among writers of all classes, and was evidently in good colloquial usage well into the eighteenth century. I do not think that many students of English would be inclined to put down the present-day vulgarism to North country or Scotch influence, since it occurs very commonly among uneducated speakers in London and the South, whose speech, whatever may be its merits or defects, is at least untouched by Northern dialect. The explanation of this peculiarity is surely analogy with the Singular. The tendency is to reduce Sing. and Pl. to a common form, so that certain sections of the people inflect all Persons of both Sing. and Pl. with -s after the pattern of the 3rd Pres. Sing., while others drop the suffix even in the 3rd Sing., after the model of the uninflected 1st Pers. Sing. and the Pl. of all Persons.

But if this simple explanation of the present-day Pl. in -s be accepted, why should we reject it to explain the same form at an earlier date?

It would seem that the present-day vulgarism is the lineal traditional descendant of what was formerly an accepted form. The -s Plurals do not appear until the -s forms of the 3rd Sing. are already in use. They become more frequent in proportion as these become more and more firmly established in colloquial usage, though, in the written records which we possess they are never anything like so widespread as the Singular -s forms. Those who persist in regarding the sixteenth-century Plurals in -s as evidence of Northern influence on the English of the South must explain how and by what means that influence was exerted. The view would have had more to recommend it, had the forms first appeared after James VI of Scotland became King of England. In that case they might have been set down as a fashionable Court trick. But these Plurals are far older than the advent of James to the throne of this country.

類推説を支持する主たる論拠は,(1) 3複現の -s は,3単現の -s が用いられるようになるまでは現れていないこと,(2) 北部方言がどのように南部方言に影響を与え得るのかが説明できないこと,の2点である.消極的な論拠であり,決定的な論拠とはなりえないものの,議論は妥当のように思われる.

ただし,1つ気になることがある.Wyld が見つけた初例は,1515年の文献で,"the noble folk of the land shotes at hym." として文証されるという.このテキストには3単現の -s は現われず,3複現には -ith がよく現れるというというから,Wyld 自身の挙げている (1) の論拠とは符合しないように思われるが,どうなのだろうか.いずれにせよ,先立つ中英語期の3単現と3複現の屈折語尾を比較検討することが必要だろう.

・ Wyld, Henry Cecil. A History of Modern Colloquial English. 2nd ed. London: Fisher Unwin, 1921.

2013-11-22 Fri

■ #1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement [generative_grammar][syntax][auxiliary_verb][lexical_diffusion][agreement][synthesis_to_analysis]

can, could, may, might, will, would, shall, should, must のような現代英語の法助動詞は,一般の動詞とは異なった統語・形態的振る舞いを示す.様々な差異があるが,以下にいくつかを示そう.

(1) 完了形をとらない: *He has could understand chapter 4. (cf. He has understood chapter 4.)

(2) 現在分詞形をとらない: *Canning understand chapter 4, . . . . (cf. Understanding chapter 4, . . . .)

(3) 不定詞形をとらない: *He wanted to can understand. (cf. He wanted to understand.)

(4) 別の法助動詞に後続しない: *He will can understand. (cf. He will understand.)

(5) 目的語を直接にはとらない: *He can music. (cf. He understands music.)

しかし,古英語や中英語では,上記の非文に対応する構文はすべて可能だった.つまり,これらの法助動詞は,かつては一般動詞だったのである.英語史の観点から重要なことは,(1)--(5) の法助動詞的な特徴が,個々の(助)動詞によって時間とともに一つひとつ徐々に獲得されたのではなく,どうやらすべての特徴が一気に獲得されたようだということである.つまり,これらの語は,徐々に動詞から法助動詞へと発展していったというよりは,ひとっ飛びに動詞から法助動詞へと切り替わった.より具体的にいえば,16世紀前半に Sir Thomas More (1478--1535) は,(1)--(5) で非文とされる種類の構文をすべて用いていたが,彼の継承者たちは1つも用いなかった (Lightfoot 29) .Lightfoot は,16世紀中に生じたこの飛躍を V-to-I movement の結果であると論じている.

現代英語と中英語の統語構造をそれぞれ木で示そう.

a) 現代英語

b) 中英語

現代英語の構造を仮定すると,I の位置を can が占めていることにより,(1)--(5) の非文がなぜ容認されないのかが理論的に説明される.完了形や進行形は VP 内部で作られるために,その外にある can には関与し得ない.不定詞を標示する to や別の法助動詞は I を占めるため,can とは共存できない.I が直接に目的語を取ることはできない.一方,中英語の構造を仮定すると,下位の統語範疇が I の位置へ移動する余地があるため,(1)--(5) の現代英語における非文は,非文とならない.

この抽象的なレベルでの変化,すなわち文法変化は,個々の(法)助動詞については異なるタイミングで生じたかもしれないが,生じたものについては (1)--(5) の各項目をひとまとめにした形で一気に生じたのではないか.ここで議論しているのは,「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) で取り上げた,言語変化の "clusters" と "bumpy" という性質である."clusters" という単位で "bumpy" に生じる変化それ自体が,個々の(法)助動詞によって異なるタイミングで生じることはあり得るし,始まった変化が徐々に言語共同体へ広がってゆくこともあり得る.つまり,この "bumpy" を主張する Lightfoot の言語変化論は,"gradual" を主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) と表面的には矛盾するようでありながら,実際には矛盾しないのである.矛盾するようで矛盾しないという解釈について,直接 Lightfoot (30) のことばを引用しよう.

The change in category membership of the English modals explains the catastrophic nature of the change, not in the sense that the change spread through the population rapidly, but that phenomena changed together. The notion of change in grammars is a way of unifying disparate phenomena, taking them to be various surface manifestations of a single change at the abstract level. Tony Kroch and his associates . . . have done interesting statistical work on the spread of such changes through populations of speakers, showing that it is grammars which spread: competing grammars may coexist in individual speakers for periods of time. They have shown that the variation observed represents oscillation between two fixed points, two grammars, and not oscillation in which the phenomena vary independently of each other.

"bumpy but gradual" は,言語変化の時間的な相を論じる上で刺激的な理論である.

なお,Lightfoot と同様の分析を,同じ生成文法の枠組みでも,principles and parameters theory を用いて分析したものに Roberts がある.Roberts (33) によれば,英語の一致 (agreement) の歴史は,形態的なものから統語的なものへのパラメータの切り替えとして解釈できるとし,その時期を16世紀としている.そして,(法)助動詞の V-to-I movement もその大きな切り替えの一環にすぎないという.

[T]he choice of a morphological or a syntactic agreement system is a parameter of UG. Our central proposal in this paper is that English has historically developed from having a morphological agreement system to having a syntactic agreement system: We propose that this parametric change took place during the sixteenth century. The development of a class of modal auxiliaries was part of this change.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

・ Roberts, I. "Agreement Parameters and the Development of English Modal Auxiliaries." Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 21--58.

2013-08-20 Tue

■ #1576. 初期近代英語の3複現の -s (3) [verb][conjugation][emode][number][agreement][analogy][3pp]

[2013-03-10-1], [2013-03-20-1]に引き続き,標記の話題.北部方言影響説か3単現からの類推説かで見解が分かれている.初期近代英語を扱った章で,Fennell (143) は後者の説を支持して,次のように述べている.

In the written language the third person plural had no separate ending because of the loss of the -en and -e endings in Middle English. The third person singular ending -s was therefore frequently used also as an ending in the third person plural: troubled minds that wakes; whose own dealings teaches them suspect the deeds of others. The spread of the -s ending in the plural is unlikely to be due to the influence of the northern dialect in the South, but was rather due to analogy with the singular, since a certain number of southern plurals had ended in -e)th like the singular in colloquial use. Plural forms ending in -(e)th occur as late as the eighteenth century.

一方,Strang (146) は北部方言影響説を支持している.

The function of the ending, whatever form it took, also wavered in the early part of II [1770--1570]. By northern custom the inflection marked in the present all forms of the verb except first person, and under northern influence Standard used the inflection for about a century up to c. 1640 with occasional plural as well as singular value.

構造主義の英語史家 Strang の議論が興味深いのは,2点の指摘においてである.1点目は,初期近代英語の同時期に,古い be に代わって新しい are が用いられるようになったのは北部方言の影響ゆえであるという事実と関連させながら,3単・複現の -s について議論していることだ.are が疑いなく北部方言からの借用というのであれば,3複現の -s も北部方言からの借用であると考えるのが自然ではないか,という議論だ.2点目は,主語の名詞句と動詞の数の一致に関する共時的かつ通時的な視点から,3複現の -s が生じた理由ではなく,それがきわめて稀である理由を示唆している点である.上の引用文に続く箇所で,次のように述べている.

The tendency did not establish itself, and we might guess that its collapse is related to the climax, at the same time, of the regularisation of noun plurality in -s. Though the two developments seem to belong to very different parts of the grammar, they are interrelated in syntax. Before the middle of II there was established the present fairly remarkable type of patterning, in which, for the vast majority of S-V concords, number is signalled once and once only, by -s (/s/, /z/, /ɪz/), final in the noun for plural, and in the verb for singular. This is the culmination of a long movement of generalisation, in which signs of number contrast have first been relatively regularised for components of the NP, then for the NP as a whole, and finally for S-V as a unit.

名詞の複数の -s と動詞の3単現の -s の交差的な配列を,数を巡る歴史的発達の到達点ととらえる洞察は鋭い.3複現の出現が北部方言の影響か3単現からの類推かのいずれかに帰せられるにせよ,生起は稀である.なぜ稀であるかという別の問題にすり替わってはいるが,当初の純粋に形態的な問題が統語的な話題,通時的な次元へと広がってゆくのを感じる.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2013-03-20 Wed

■ #1423. 初期近代英語の3複現の -s (2) [verb][conjugation][emode][corpus][ppceme][ppcbme][number][agreement][analogy][3pp]

「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]) の記事の続き.前の記事では,PPCEME による検索で,3複現の -s の例を50件ほど取り出すことができたと述べたが,文脈を見ながら手作業で整理したところ,全52例が確認された(データのテキストファイルはこちら).

PPCEME では,E1 (1500--1569), E2 (1570--1639), E3 (1640--1710) の3期が区分されているが,その区分ごとに3複現の -s の生起数を示すと以下のようになる(各期のコーパスの総語数も示した).

| Period | Tokens | Wordcount |

|---|---|---|

| E1 (1500--1569) | 13 | 567,795 |

| E2 (1570--1639) | 18 | 628,463 |

| E3 (1640--1710) | 21 | 541,595 |

| Total | 52 | 1,737,853 |

Queen Elizabeth I's Boethius (E2), Thomas Middleton's A chaste maid in Cheapside (E2), Celia Fiennes's journeys (E3) などの特定のテキストに数回以上生起するとはいえ,全体として少ない生起数ながらも,およそむらなく分布しているとは言えるかもしれない.例文を眺めてみると,以下のように主語と動詞の倒置がみられるものがいくつかあり,現代英語の「there is + 複数名詞」のような構文を想起させる.

・ and after them comys mo harolds,

・ Here comes our Gossips now,

・ Now in goes the long Fingers that are wash't Some thrice a day in Vrin,

さて,Lass (166) に3複現の -s について関連する言及を見つけたので,紹介しておこう.Lass は,3複現の -s の起源について,単数に比べれば時代は遅れたものの,北部方言からの伝播だと考えているようだ.

The {-s} plural appears considerably later than the {-s} singular, and if it too is northern (as seems likely), it represents a later diffusion. The earliest example cited by Wyld ([History of Modern Colloquial English] 346) is from the State Papers of Henry VIII (1515): 'the noble folk of the land shotes at hym'. It is common throughout the sixteenth and seventeenth centuries as a minority alternant of zero, and persists sporadically into the eighteenth century.

16,17世紀を通じて行なわれていたということは,上記の PPCEME からの例で確かに認められた.なお,後期近代英語をカバーする PPCMBE で18世紀以降の状況を調べてみると,こちらの6例が挙がった.しかし,実体の数と観念の上で焦点化される数との不一致の例と読めるものも含まれており([2012-06-14-1]の記事「#1144. 現代英語における数の不一致の例」を参照),後期近代英語では3複現の -s は皆無に近いと考えてよさそうだ.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2013-03-10 Sun

■ #1413. 初期近代英語の3複現の -s [verb][conjugation][emode][corpus][ppceme][number][agreement][analogy][3pp]

標記について Baugh and Cable (247) に触れられており,目を惹いた.3単現ならぬ3複現における -s は,中英語では珍しくない.中英語の北部方言では,「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) の下の地図で示したように,直説法3人称複数では -es が基本だった.しかし,初期近代英語の標準変種において3複現の -s が散見されるというのは不思議である.というのは,この時期の文学や公文書に反映される標準変種では,中英語の East Midland 方言の -e(n) が消失した結果としてのゼロ語尾が予想されるし,実際に分布として圧倒的だからだ.しかし,3複現の -s は確かに Shakespeare でも散見される.

この問題について,Baugh and Cable (247) は次のように指摘している.

Their occurrence is also often attributed to the influence of the Northern dialect, but this explanation has been quite justly questioned, and it is suggested that they are due to analogy with the singular. While we are in some danger here of explaining ignotum per ignotius, we must admit that no better way of accounting for this peculiarity has been offered. And when we remember that a certain number of Southern plurals in -eth continued apparently in colloquial use, the alternation of -s with this -eth would be quite like the alternation of these endings in the singular. Only they were much less common. Plural forms in -s are occasionally found as late as the eighteenth century.

ここで,3複現の -s が北部方言からの影響ではないとする Baugh and Cable の見解は,Wyld, History of Modern Colloquial English, p. 340 の言及に負っている.むしろ,この時期の3単現の -s 対 -th の交替が,複数にも類推的に飛び火した結果だろうと考えている.なお,Görlach (89) は,方言からきたものか単数からきたものか決めかねている.

この問題を考察するにあたって,何はともあれ,初期近代英語において3複現の -s なり -th なりが具体的にどのくらいの頻度で現われるのかを確認しておく必要がある.そこで,The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Early Modern English (PPCEME) によりざっと検索してみた.約180万語という規模のコーパスだが,3複現の -s の例は50件ほど,3複現の -th の例は60件ほどが挙がった(結果テキストファイルは左をクリック).年代や文脈などの詳細な分析はしていないが,典型的な例を少し挙げておく.

・ and all your children prayes you for your daly blessing.

・ but the carving and battlements and towers looks well;

・ then go to the pot where your earning bagges hangs,

・ as our ioyes growes, We must remember still from whence it flowes,

・ Ther growes smale Raysons that we call reysons of Corans,

・ now here followeth the three Tables,

・ And yf there be no God, from whence cometh good thynges?

・ First I wold shewe that the instruccyons of this holy gospell perteyneth to the vniuersal chirche of chryst.

・ and so the armes goith a sundre to the by crekes.

・ And to this agreith the wordes of the Prophetes, as it is written.

・ Also high browes and thicke betokeneth hardnes:

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2013-01-12 Sat

■ #1356. 20世紀イギリス英語での government の数の一致 [bre][number][agreement][noun][syntax][corpus]

昨日の記事「#1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか?」 ([2013-01-11-1]) で取り上げた,Bauer の集合名詞の数の一致に関する調査について,紹介を続ける.The Times の社説のコーパスによる通時的な調査を通じて,Bauer は群を抜いて最頻の集合名詞である government が,20世紀の間に,数の一致に関して興味深い分布を示すことを発見した (Bauer 64--65) .

20世紀の前期には,government は複数一致が多いものの,従来から指摘されているとおり,とらえ方に応じて単複のあいだで変異を示していた.ところが,中期になると,単複一致の違いが指示対象の違いに対応するようになった.複数として用いられるときには英国政府を指し,単数として用いられるときには他国政府を指すという傾向が現われてくるというのだ.文法の問題というよりも,意味(指示対象)の問題へと移行したかのようだ.以下に,Bauer (64) の "Concord with government by meaning from The Times corpus, 1930--65" のデータを再掲しよう.

| Year | British government | Non-British government | ||

|---|---|---|---|---|

| Singular | Plural | Singular | Plural | |

| 1930 | 3 | 15 | 12 | 3 |

| 1935 | 2 | 13 | 1 | 12 |

| 1940 | 2 | 14 | 4 | 2 |

| 1945 | 2 | 7 | 2 | 2 |

| 1950 | 1 | 26 | 26 | 0 |

| 1955 | 2 | 2 | 8 | 0 |

| 1960 | 0 | 23 | 8 | 0 |

| 1965 | 1 | 13 | 4 | 1 |

| Total | 13 | 113 | 65 | 18 |

1965年までにこの傾向が確立したが,その後,世紀の後期にかけて,今度は指示対象にかかわらず単数一致が増えてくる.government に関する限り,世紀の前期は notional variation,中期は semantic distinction,後期は grammatical preference for the singular と振る舞いを変化させてきたということになる.

問うべきは,上記の20世紀中期の使い分けの傾向は社説以外のテキストタイプでも同様に見られるのだろうか,という問題だ.社説に government が高頻度で現われることは予想されたことだが,それだけに社説の言語において特殊な用法が発達したと疑うこともできるかもしれない.コーパスを広げて確認する必要があるだろう.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2013-01-11 Fri

■ #1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか? [bre][number][agreement][noun][syntax][corpus][americanisation]

主語と動詞の数の一致については,「#930. a large number of people の数の一致」 ([2011-11-13-1]) ,「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]) ,「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1]) の記事で扱ってきた.一般に,現代英語において government や team などの集合名詞の数の一致は,アメリカ英語ではもっぱら単数で一致するが,イギリス英語ではとらえ方に応じて単数でも複数でも一致するとされる.この一般化は概して有効だが,数の一致に関して変異を示すイギリス英語についてみると,20世紀を通じて単数一致の傾向が強まってきているのではないかという指摘がある.Bauer (61--66) の The Times の社説を対象としたコーパス研究を紹介しよう.

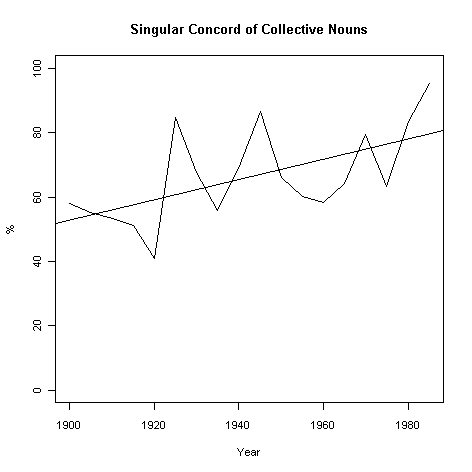

Bauer は,1900--1985年の The Times corpus の社説からなるコーパスを対象に,集合名詞が単数で一致する比率を求めた.Bauer は,本調査は The Times 紙の社説という非常に形式張った文体における調査であり,これが必ずしもイギリス英語全体を代表しているとはいえないと断わった上で,興味深いグラフを与えている.以下は,Bauer (63) のグラフから目検討で数値を読み出し,再作成したものである.

回帰直線としてならせば,毎年0.3178%の割合での微増となっている.数値が安定しないことやコーパスの偏りなどの理由によりこの結果がどこまで信頼できるのかが問題となるが,Bauer は細かい情報を与えておらず,判断できないのが現状である.

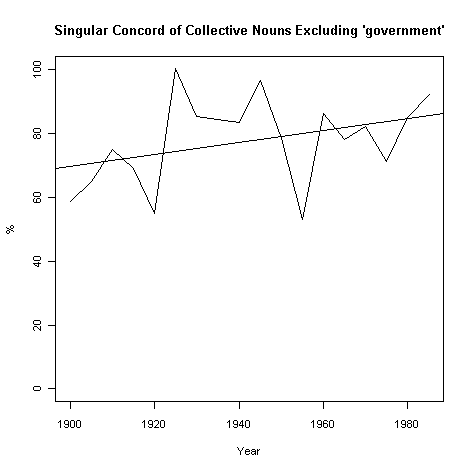

Bauer はさらに,コーパス内で最も頻度の高い集合名詞 government が特殊な振る舞いをすることに注目し,この語を除いた集合名詞について,単数一致の割合を再計算した.上のグラフと同じ要領で,Bauer (66) のグラフに基づいて下のグラフを再作成した.ならすと毎年0.1877%の割合での微増である.

この結果は多くの点で仮の結果にとどまらざるを得ないように思われるが,少なくともさらに調査を進めてゆくためのスタート地点にはなるだろう.

なお,Bauer は1930年代にこの傾向に拍車がかかったという事実を根拠に,アメリカ英語が影響を与えたと考えることはできないだろうとしている([2011-08-26-1]の記事「#851. イギリス英語に対するアメリカ英語の影響は第2次世界大戦から」を参照).

government の数の一致に関するおもしろい振る舞いについては,明日の記事で紹介する.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2012-12-21 Fri

■ #1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致 [number][agreement][noun][inflection][syntax]

現代英語には,名詞と動詞のあいだの数の不一致という問題がある.「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1]) の (3) で示した通り,イギリス英語では team, audience, board, committee, government, the public のような集合名詞は,話者が一体として単数とみなせば対応する動詞も単数形で一致し,複数とみなせばで複数形で一致する.一方,アメリカ英語では名詞の形態のみに依存するといわれ,動詞は単数形で一致する.

現代英語の数の不一致の用例には,ほかにも,someone や everyone などの不定代名詞が複数で動詞に一致する例,配分単数の例,数が直近の語に影響される「牽引」の現象,There's 構文など,様々な種類ものが見られる.これらの一部については,武藤に拠って「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]) で概説した.

では,この数の不一致の問題の起源はどこにあるのか.少々,歴史を遡ってみたい.今回は,中英語における folk, people, host などの集合名詞の振る舞いを中心に見てみよう.Mustanoja (62--63) を要約すると以下のようになる.

古英語では,folk のような集合名詞は,従属節では複数動詞と一致するのが優勢だったが,独立節では単数動詞と一致するのが規則だった.後者に複数での一致が見られるようになるのは,11世紀以降である.中英語期に入ると,徐々に両用法が入り乱れてくるものの,一般的にいえば,初期は独立節ではいまだ単数での一致が多いが,後期中英語にかけていずれの種類の節でも複数での一致が規則となってゆく.folk, people などの本来的に指示対象が複数である集合名詞に比べれば,country, court などの比喩的に複数を表わす集合名詞は,この流れに乗るのが遅かった.

Mustanoja の概説は一般論であり,個々には例外もある.例えば,最近見つけた例では,Chaucer, CT. Pri. l. 626 で peple が単数形 was と一致している.

Unnethe myghte the peple that was theere

This newe Rachel brynge fro his beere.

冒頭で述べたように,名詞と動詞の数の不一致の問題には様々な種類があり,集合名詞に限っても people タイプと country タイプとを区別する必要がありそうだ.節の種類による場合分けも必須だろう.数の不一致の歴史的発展を追うといっても,一筋縄ではいかないようだ.

・ 武藤 光太 「英語の単数形対複数形について」『プール学院短期大学研究紀要』33,1993年,69--88頁.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-06-14 Thu

■ #1144. 現代英語における数の不一致の例 [number][agreement][prescriptive_grammar][syntax][singular_they]

主語となる名詞の示す数と,対応する動詞の示す数が一致しない例は,古い段階の英語にも現代英語にも数多く認められる.現代英語におけるこの問題の代表としては,[2012-03-16-1]の記事で取り上げた singular they などが挙げられよう.Reid に基づいた武藤 (85--86) によれば,数の不一致の例は,3種類に分けられる.以下,各例文で,不一致の部分を赤で示した.

(A型) 実体の焦点は単数;数の焦点は複数

・ At ADT (security systems) 98 years' experience have taught us that no one alarm device will foil a determined burglar.

・ Five years ago 5 per cent of tax returns were subject to review. Today, only one per cent are subject to review.

・ The whole process of learning a first and second language are so completely different. (Laura Holland)

・ Rudolph is especially effective in crowd scenes like the opening, where movement of people and camera are delicately braided, where odd characters flutter through the background unemphasized. (Stanley Kauffman, The New Republic)

(B型) 実体の焦点は複数;数の焦点は単数

・ The sex lives of Roman Catholic nuns does not, at first blush, seem like promising material for a book. (Newsweek)

・ Two million dollars comes from corporations and foundations, but almost $400,000 from private gifts. (The New York Times)

・ Two drops deodorizes anything in your home. (Air freshner advertisement)

・ For one thing, the player is much closer to the instrument than the listener, and the sounds he hears is thus a different sound. (John Holt, Instead of Education)

(C型) and で連結された2個の実体;数の焦点は単数

・ Gas and excess acid in your stomach is what we call Gasid Indigestion. (Alka-Seltzer commercial)

・ We know that the company's destiny and ours is the same.

・ Galloping horses and thousands of cattle is not necessary to cinema; I call that photography. (Alfred Hitchcock, radio interview)

・ I just want you to know that this whole Watergate situation and the other opportunities was a concerted effort by a number of people. (Jeb Magruder, Newsweek)

以上の例は,いずれも実体の数と,観念の上で焦点化される数との不一致として説明される.A型の各例文でいえば,主語となる名詞句の主要部が指している実体は単数だが,共起している 98 years', tax returns, a first and second language, people and camera が複数を喚起するため,それに引かれて動詞も複数で呼応しているということである.

言語の社会的,規範遵守的,論理的な側面と,個人的,規範逸脱的,文体的な側面とのせめぎ合いと言ったらよいだろうか.武藤 (87) のことばを借りれば,次のようになる.

名詞形の数の話者が置く焦点によって動詞との呼応が何れかに分れるのはそれなりの根拠が存在している点を考えると,この呼応は話者の idiosyncratic な言語感覚,stylistic な好みによっているとも思われるが,もっと大きな言語行為として把えると,話者が形態上の呼応にとらわれずに自由に,単数あるいは複数の呼応を決めて行こうとする言語表現の1つの傾向だと思われる.

・ 武藤 光太 「英語の単数形対複数形について」『プール学院短期大学研究紀要』33,1993年,69--88頁.

・ Reid, Wallis. Verb and Noun Number in English: A Functional Explanation. London: Longman, 1991.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow