2013-03-18 Mon

■ #1421. Johnson の言語観 [johnson][standardisation][spelling][spelling_reform][language_change][prescriptive_grammar][popular_passage]

昨日の記事で「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1]) を紹介した.Samuel Johnson (1709--84) は,英語辞書史上のみならず英語史上でも重要な人物である.理性の時代 (the Age of Reason) の18世紀,規範主義の嵐の吹きすさぶ18世紀をひた走りながらも,穏健な慣用主義の伝統に立ち,英語の書き言葉,とりわけ綴字にある種の標準化をもたらすことに成功した.時代が時代だったので,Johnson も多分に独断的な規範観や理性主義をのぞかせるところはあったが,歴史的にみれば穏健,寛容,常識,バランスといった美徳を持ち合わせた文人だった.

以下では,The Plan of a Dictionary of the English Language (1747) 及び "The Preface to A Dictionary of the English Language" (1755) からの引用により,Dr Johnson の言語観の一端をのぞいてみたい.引用のページ数は,Crystal の選集による.

Johnson は,2世紀半にわたる英語の綴字標準化の流れに事実上の終止符を打った人物とみてよいが,ここで彼が採用した方針は現実主義的な慣用重視の路線だった([2013-03-04-1]の記事「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」の (2) を参照).次の一節がその態度を雄弁に物語っている.

When a question of orthography is dubious, that practice has, in my opinion, a claim to preference, which preserves the greatest number of radical letters, or seems most to comply with the general custom of our language. But the chief rule which I propose to follow, is to make no innovation, without a reason sufficient to balance the inconvenience of change; and such reasons I do not expect often to find. All change is of itself an evil, which ought not to be hazarded but for evidence advantage; and as inconstancy is in every case a mark of weakness, it will add nothing to the reputation of our tongue. ("Plan" 7)

急進的な綴字改革の不可能を悟っており,すでに達観しているかのようだ.Johnson は,本質的に言語は自然の理性に従うものというよりは,人間の慣用の産物であると考えている.次の引用では,Quintilian を引き合いに出して,anomalist の立場を明らかにしている([2012-12-03-1]の記事「#1316. analogist and anomalist controversy (2)」を参照).

To our language may be with great justness applied the observation of Quintilian, that speech was not formed by an analogy sent from heaven. It did not descend to us in a state of uniformity and perfection, but was produced by necessity and enlarged by accident, and is therefore composed of dissimilar parts, thrown together by negligence, by affectation, by learning, or by ignorance. ("Plan" 11)

Johnson が,"Plan" (1747) と "Preface" (1755) までの間に,言語を固定することの不可能を悟ったことはよく知られている.辞書の作業を通じて,より穏健な慣用主義へ傾斜していったのである.次の文章は,Johnson の言語変化観をよく示す箇所として,しばしば文献に引用されている.

Those who have been persuaded to think well of my design, require that it should fix our language, and put a stop to those alterations which time and chance have hitherto been suffered to make in it without oppositions. With this consequence I will confess that I flattered myself for a while; but now begin to fear that I have indulged expectation which neither reason nor experience can justify. When we see men grow old and die at a certain time one after another, from century to century, we laugh at the elixir that promises to prolong life to a thousand years; and with equal justice may the lexicographer be derided, who being able to produce no example of a nation that has preserved their words and phrases from mutability, shall imagine that his dictionary can embalm his language, and secure it from corruption and decay, that it is in his power to change sublunary nature, and clear the world at once from folly, vanity, and affectation. ("Preface" 37--38)

穏健な慣用主義というよりは,言語の固定化という時代の理想に対する悲壮な諦念に近いところがある.

If the changes that we fear be thus irresistible, what remains but to acquiesce with silence, as in the other insurmountable distresses of humanity? it remains that we retard what we cannot repel, that we palliate what we cannot cure. Life may be lengthened by care, though death cannot be ultimately defeated: tongues, like governments, have a natural tendency to degeneration; we have long preserved our constitution, let us make some struggles for our language. ("Preface" 40)

ルネサンス期の人文主義者たちの言語に純粋性を見いだし,そこに理性を加えることによって,移ろいやすい英語を固定化したいという希望は,きわめて18世紀的である.Johnson にも現われているこの言語観あるいは言語変化観は,19世紀に比較言語学が興るとともに,また異なった視点で置き換えられてゆくようになる.

Johnson は,英語史のみならず言語学史上の1点をも占める人物だった.

・ Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language: An Anthology. Selected, Edited and with an Introduction by David Crystal. London: Penguin, 2005.

2013-03-13 Wed

■ #1416. shew と show (2) [spelling][corpus][ppcmbe][johnson][pronunciation_spelling]

昨日の記事「#1414. shew と show (1)」 ([2013-03-12-1]) の続編.昨日は Helsinki Corpus を用いて初期近代英語期までの shew と show の分布を調査したが,今回は後期近代英語期における分布を PPCMBE (Penn Parsed Corpus of Modern British English; see [2010-03-03-1]) によって簡単に調査した.

PPCMBE は,1700年から1914年までの総語数948,895語のコーパスである.これを約70年ずつの3期に分け,見出し語化された pos ファイル群を対象に検索することで shew 系列と show 系列の token 数を数え上げた.結果は以下の通り.

| shew 系列 | show 系列 | 総語数 | |

|---|---|---|---|

| 1700--1769 | 80 | 25 | 298,764 |

| 1770--1839 | 79 | 86 | 368,804 |

| 1840--1914 | 17 | 162 | 281,327 |

大雑把な数え上げではあるが,第1期と第3期は明らかに分布に有意差が出る.1800年前後を境に形勢が逆転し,show が優勢になってきたことがわかるだろう.なぜ形勢が逆転したかという理由については,Johnson の Dictionary (1755) の記述が参考になる."To SHOW" の見出しのもとに次のようにあるので,引用しておこう.

This word is frequently written shew; but since it is always pronounced and often written show, which is favoured likewise by the Dutch schowen, I have adjusted the orthography to the pronunciation.

つまり,spelling_pronunciation ならぬ pronunciation_spelling の例ということになるのだろうか.show ほどの高頻度語でこのような一種の理性的な過程が作用したというのは不思議にも思えるが,中英語期以来,劣勢とはいえ show 系列が一応は行なわれていたという事実が背景にあったことは,確かに効いているだろう.

2013-03-12 Tue

■ #1415. shew と show (1) [spelling][phonetics][corpus][hc][diphthong]

動詞 show には古い異綴り shew がある.法律文書,聖書,詩などには見られるものの,現在では一般的にはあまりお目にかからない.しかし,shew は18世紀まで優勢な綴字であり,19世紀前半まで現役として活躍していたし,20世紀前半ですら目にすることがあった.OED "show, v." の語源欄の記述を参照しよう.

The spelling shew, prevalent in the 18th cent. and not uncommon in the first half of the 19th cent., is now obsolete exc. in legal documents. It represents the obsolete pronunciation (indicated by rhymes like view, true down to c1700) normally descending from the Old English scéaw- with falling diphthong. The present pronunciation, to which the present spelling corresponds, represents an Old English (? dialectal) sceāw- with a rising diphthong.

この異綴りの由来は,古英語 scéawian (to look) の形態に由来する.語幹の2重母音が長母音へと滑化 (smoothing) する際に,もともと下降調2重母音であれば最初の母音が伸びて ē となり,上昇調2重母音であれば最後の母音が伸び,結果として ō となった.shew に連なる前者の系列では,規則的な音発達により,/ʃjuː/ が出力されるはずだが,show に連なる後者の系列の発音 /ʃoʊ/ に置換されることになった.近代後半までに綴字としては shew が優勢でありながら,発音としては show が一般化していたとことになる.なお,sew /soʊ/ も,これと平行的な発達の結果である.

OED や語源辞書では,近代までは shew 系列が優勢だったということだが,劣勢だった show 系列の萌芽は中英語から確認される (cf. MED "sheuen (v.(1))") .Helsinki Corpus により,中英語から近代英語までの shew vs show の通時的な分布を概観してみよう.(データファイルは "shew" and "show" in Helsinki Corpus を参照.)

| shew 系列 | show 系列 | |

|---|---|---|

| M1 | 12 | 0 |

| M2 | 36 | 2 |

| M3 | 185 | 0 |

| M4 | 207 | 7 |

| E1 | 198 | 13 |

| E2 | 113 | 15 |

| E3 | 71 | 4 |

確かに初期近代英語期までの通時的な傾向は明白である.だが,後期近代英語期以降の show の逆転劇については未調査なので,明日の記事で探ってみる.

2013-02-11 Mon

■ #1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴 [spelling][grammatology][orthography][etymological_respelling][standardisation][loan_word][latin][greek]

「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]) で略述したように,近代英語の綴字体系の大きな特徴は,より logographic だということだ.語や形態素を一定の綴字で表わすことを目指しており,その内部における表音性は多かれ少なかれ犠牲にしている.これは特徴というよりは緩やかな傾向と呼ぶべきものかもしれないが,的確な記述である.Brengelman (346) は,この特徴なり傾向なりを,さらに的確に表現している.

The specific characteristics of the theory of English spelling which finally emerged were the following: Each morpheme ought to have a consistent, preferably etymological spelling. Each morpheme ought to be spelled phonemically according to its most fully stressed and fully articulated pronunciation (thus n in autumn and damn, d in advance and adventure), and the etymology ought to be indicated in conventional ways (by ch, ps, ph, etc. in Greek words; by writing complexion---not complection---because the word comes from Latin complexus).

要するに,形態素レベルでは主として語源形を参照して一貫した表記を目指し,音素レベルでは (1) 明瞭な発音に対応させるという方針と,(2) 語源を明らかにするための慣習に従うという方針,に沿った表記を目指す,ということである.近現代の綴字体系の特徴をよくとらえた要約ではないだろうか.

興味深いことに,上の方針が最もよく反映されているのは,長くて堅苦しい借用語である.逆にいえば,初期近代英語期にラテン語やギリシア語からの借用語が増加したという背景があったからこそ,上の特徴が発生してきたということかもしれない.この点に関連して,Brengelman の2つの記述を読んでみよう.

Of all the improvements on English spelling made by the seventeenth-century orthographers, none was more important than their decision to spell the English words of Latin origin in a consistent way. Schoolmasters explained the process as showing the historical derivation of the words, but it did more than this: it showed their morphology. It is this development which makes possible a curious fact about English spelling: the longer and more bookish a word is, the easier it is to spell. No rules would lead a foreigner to spellings such as build or one, but he should easily spell verification or multiplicity. (350)

[E]nglish spelling began to be increasingly ideographic as early as the fourteenth century, and by the sixteenth, when the majority of readers and writers knew Latin, understanding was actually enhanced by Latinate spellings . . . . (351)

歴史的にラテン語は英語に多種多様な影響を与えてきたが,また1つ,初期近代英語期の綴字標準化の過程においても大きな影響を与えてきたということがわかるだろう.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2013-02-10 Sun

■ #1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠 [caxton][spelling][standardisation][printing][orthography]

昨日の記事「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1]) を含め ##297,871,1312,1384 の各記事で,印刷業者が綴字の標準化に貢献したとする従来の説への反論を見た.今回も同様に,イングランドにおける最初の印刷業者 William Caxton (c1422--91) が綴字標準化に貢献しなかったと考えるべき根拠を,Brengelman (337--39) に拠りつつ,挙げたい.

(1) Caxton は,主として依頼に応じて,かつ少数の貴族のみを対象として印刷したに過ぎない.100部数を超えて発行したことはないだろう.

(2) Caxton は自らが多くの翻訳や編集を手がけたことから考えても,印刷作業そのものを担当する機会はそれほど多くなかったはずである.

(3) Caxton の翻訳や作品の綴字は一貫しておらず,フランス語の綴字の強い影響を受けている.Malory の Morte d'Arthur でいえば,Caxton はむしろ自らの綴字よりも古風な綴字で印刷している.

(4) Caxton において初出の単語ですら,後の標準綴字とは異なる綴字で印刷されている.具体的には,Caxton に初出のロマンス系借用語1384語のうち約170語が現在にまで残っているが,Caxton 綴字と現在の標準綴字とが一致するのは,その約170語うち57語のみである.一致しない過半数の綴字についても,17世紀に規格化された綴字規則と比較して,連続性が見られない.

(5) Caxton と同時代,同方言の写本の綴字を比較してみると,両者のあいだで variation の分布に大きな違いが見られない.

これらの根拠を挙げながら,Brengelman (339) は,"[I]t can hardly be true that Caxton had a major direct role in standardizing (not to mention regularizing) English spelling" と結論している.

以下は付け加えだが,Brengelman (336, fn 9) では,近代高地ドイツ語においても印刷業者が書き言葉の発展に特に貢献したわけではないとする研究が紹介されている.印刷業者は,別の影響によって発達した新しい書き言葉習慣に則った教科書を流通させるという最終段階において貢献したにすぎず,その歴史的な役割はあくまで間接的なものであるとしている.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2013-02-09 Sat

■ #1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師 [spelling][standardisation][printing][orthography][orthoepy]

初期近代英語の16--17世紀に綴字標準化の動きが活発化したが,従来,この潮流の背景には15世紀後半の印刷術の導入があったとされてきた.ところが,近年の研究によると,印刷術の導入は直接的には綴字の標準化に関与しなかったのではないかという可能性が持ち上がってきた.この議論に関しては,「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1]) ,「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1]) ,「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1]) で取り上げた.

Brengelman (333, 336) によると,印刷業者たちが綴字標準化に貢献したとする説は,おそらく20世紀初頭の George Philip Krapp に遡り,以降も多くの研究者に支持されてきた.しかし,Brengelman は,同説を積極的に支持する根拠は乏しく,むしろ17世紀の理論言語学者と教師の努力によるところが大きいとして,説得力のある議論を展開している.やや長いが,結論を引用しよう (Brengelman 354) .

It thus seems clear that the extensive rationalization of English spelling which took place during the seventeenth century was the result of efforts by theoretical linguists and schoolmasters. There is no evidence at all that during the years when English spelling was being standardized the printing industry made any significant contribution to the process. The actual contribution of the printers to the evolution of English spelling seems to have been the following:

1. The elimination of most ligatures, abbreviatory symbols, and complementarily distributed letters. These spelling variants were eliminated in order to reduce the number of different sorts [type characters] constituting a particular alphabet.

2. Making possible the very wide distribution of texts exemplifying a particular selection of spellings. The English Bibles and Book of Common Prayer as well as certain school books issued by a very few publishing houses (a privilege granted by the King or Queen) may possibly have had an impact on the ultimate preference for certain spellings.

3. The reinforcement of modernizing, standardizing tendencies through the practice of bringing reprints and new editions into line with current spelling practice.

Thus English printers are seen to have played only an indirect role in the process of spelling rationalization that took place during the seventeenth century. In contrast, practically all of the spelling reforms urged by orthoepists and schoolmasters early in the century were adopted by authors during the middle years of the century. It is their effort which resulted in the vastly more rational spelling system that had become standard by the end of the century.

綴字の標準化を牽引したのは,印刷業者のような実業家だったのだろうか,正音学者のような理論家だったのだろうか.あるいは,理論と実践を折衷した教師こそが最も強力に牽引した,ということなのかもしれない.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2013-01-09 Wed

■ #1353. 後舌高母音の長短 [pronunciation][phonetics][spelling][vowel][phoneme][frequency][variation]

[2012-02-13-1]の記事「#1022. 英語の各音素の生起頻度」で確認できるように,/ʊ/ は英語の短母音音素のなかで最も生起頻度の低いものである.綴字としては,典型的に <oo> や <u> で表わされる音素だが,前者は /uː/,後者は /ʌ/ として実現されることも多いので,実際にはそれほど現われない.具体的にはどのくらいあるのだろうか.

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,「/ʊ/ + 子音」で終わる単音節語を拾ってみた.検索欄に "^[^AEIOU]*(?<!Y )UH[012]? [^AEIOUHWY]+$" と入れてみると次の159語が挙がった.

bloor, book, book's, booked, books, books', boor, boord, boors, bourque, brook, brook's, brooke, brooke's, brookes, brooks, brooks's, bruehl, bull, bull's, bulls, bulls', cook, cook's, cooke, cooked, cooks, could, crook, crooke, crooks, duerr, duerst, flook, fluhr, fooks, foor, foot, foote, foote's, foots, fuhr, fuld, full, full's, fulp, fults, fultz, gloor, good, good's, goode, goods, gook, hood, hoods, hoofed, hoofs, hook, hook's, hooke, hooked, hooks, hooves, joong, jure, kook, kooks, koors, kuehl, kuhrt, look, looked, looks, loong, luehrs, luhr, luhrs, lure, lured, lures, mook, moor, moore, moore's, moored, moores, moors, muhr, nook, nooks, poor, poor's, poore, poors, pull, pulled, pulls, puls, pultz, put, puts, rook, rooke, rooks, routes, ruehl, ruhr, schnooks, schnoor, schoof, schook, schultz, schulz, schulze, schuur, shook, should, shultz, shure, snook, snooks, soot, soots, spoor, spoor's, stood, stroock, stuhr, suire, sure, took, tooke, tookes, tour, tour's, toured, tours, ture, uhr, wolf, wolf's, wolfe, wolfe's, wolff, wolves, wood, wood's, woods, wool, woolf, wools, woong, would, wuertz, wulf, wulff, zook, zuehlke

一方で,対応する長母音 /uː/ や中舌母音 /ʌ/ をもつ単音節語は,同様の条件検索 "^[^AEIOU]*(?<!Y )UW[012]? [^AEIOUHWY]+$" および "^[^AEIOU]*(?<!Y )AH[012]? [^AEIOUHWY]+$" によれば,それぞれ596語,966語がヒットした.限定された音声環境における調査ではあるが,相対的に /ʊ/ をもつ単語が少ないことがわかる.

上の171語のうち,<oo> = /ʊ/ の関係を示すものは95語ある.この綴字と発音の関係の背景には,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) および「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で述べた通り,長母音の短母音化という音韻変化があった.

この音韻変化は過去のものではあるが,その余波は現代でも少数の語において散発的に見られる.例えば,「発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]) で確認できる限り,room, bedroom, broom の発音は,長母音と短母音の間で揺れを示す.LPD の Preference polls によれば,揺れの分布は以下の通り.

| BrE /ruːm/ | BrE /rʊm/ | AmE /ruːm/ | AmE /rʊm/ | |

|---|---|---|---|---|

| room | 81% | 19 | 93 | 7 |

| bedroom | 63 | 37 | - | - |

| broom | 92 | 8 | - | - |

関連して,「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1]) も参照.長母音 /uː/ については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も関与する.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2013-01-01 Tue

■ #1345. read -- read -- read の活用 [verb][conjugation][phonetics][spelling][gvs][homonymic_clash][degemination][sobokunagimon]

明けましておめでとうございます.巳年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

新年最初の記事は,先日寄せられた次の質問について.read の過去形の発音がなぜ /rɛd/ なのか,英語史の観点からどう説明されるのか.

現代標準英語の read の活用は,綴字こそ不変だが,発音では /riːd/ -- /rɛd/ -- /rɛd/ となる.確かに,現代の観点からは不規則の極みのように見える.しかし,歴史的にみれば,規則的と言い切ることはできないものの,かといって不規則の極みとも言えない.発音に関しては類例があるし,綴字についてもある程度の説明が与えられる.

発音と綴字を別々に考えていこう.まずは,発音から.動詞 read の古英語 West-Saxon 方言における不定詞は rǣdan であり,語幹には前舌長母音が含まれていた.Anglian や Kentish 方言では,問題の母音は ē で表わされるより高い位置の母音だったが,いずれにせよ古英語の不定詞には前舌長母音が含まれていたことが重要である.さて,この動詞はゲルマン祖語の段階では強変化VII類に属していたが,古英語までには弱変化化しており,West-Saxon では過去形 rǣdde,過去分詞形 gerǣd(e)d が例証されている.ここで,語幹末の d と接尾辞の d とが重複していることがポイントである.というのは,中英語にかけて,この重子音の直前の長母音が短化するという音韻変化が生じたからである(続いて脱重子音化も生じた).かくして,中英語では,語幹母音の音価こそ /æ/, /ɛ/, /a/ など前舌母音の間で揺れていたが,不定詞および現在形の語幹では長母音,過去形および過去分詞形の語幹では短母音という分布が現われた.この長母音は後に大母音推移の入力となり,現代標準英語の /iː/ へと連なり,短母音は /ɛ/ へと連なった.

一方,問題の母音に対応する綴字はどのように発展してきたか.中英語に現われた <ea> の綴字は,不定詞と現在形の語幹母音の /ɛː/ に対応していたと考えられる.短母音化した過去形と過去分詞形の語幹母音を表わす綴りとしては <e> 辺りが最もふさわしかったのだろうが,<red> では「赤」を表わす同綴り異義語と衝突してしまう恐れがあったからか,一般化することはなかった.この "homographic clash" とでも呼ぶべき説明原理は,OED "read, v." の語源欄で与えられているものである.

The present-day spelling of the past tense and past participle forms is analogous to the present tense; the spelling red for past tense and past participle is found only in isolated instances in the modern period and was perhaps avoided because it coincided with the standard spelling of RED adj.

"homographic clash" は1つの可能性としては考慮に値するだろうが,果たして似たような例があるのだろうか.また,/ɛ/ = <ea> の対応そのものは bread, dead, head, lead (n.), spread, stead, thread などに見られ,必ずしも稀ではない.

上に述べてきた説明は OED の記述を大雑把にまとめたものだが,現代標準英語の発音と綴字の関係に落ち着くまでの歴史(を明らかにすること)は複雑である.MED の異綴りの一覧を一瞥すれば,ややこしさは想像できるだろう.

なお,lead (v.) も read と同様の歴史をたどったが,綴字は発音と密接な関係を保ち続け,現代標準英語では lead -- led -- led へと落ち着いている.また,初期近代英語では eat や spread も現在形は長母音,過去形は短母音だった (Dobson 503) ので,その時点までは発音上の発達は read と平行だったことになる.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2012-12-31 Mon

■ #1344. final -e の歴史 [final_e][mulcaster][spelling][graphemics][alphabet][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][ilame]

英語史における最重要の問題の1つとして,final -e が挙げられる.本ブログでも,「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) や「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) などで扱ってきた話題だ.個人的な関心ゆえにひいき目に「最重要」と呼んでいる節もないではないが,「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流,ひいては印欧語史の潮流を体現する問題として final -e のもつ意義は大きい.final -e は,発音の問題でもあり綴字の問題でもある.final -e は,古英語・中英語の問題でもあり,近代英語・現代英語の問題でもある.今回は,本年の最後の日の話題としてもふさわしいと思われる final -e の歴史を概観してみよう.概観といっても本来は一言では済ませられないところだが,Caon の論文に従って,無理矢理,要約する.

後期古英語までは,語尾に現われる様々な母音は互いに音価も綴字も区別されていた.ところが,後期古英語になると,強勢の落ちない語尾の環境では -a, -o, -u は -e へと融合してゆく.母音(字)の水平化 (levelling) と呼ばれる現象である.歴史的には明確に区別されていたこれらの母音は,まず schwa /ə/ へと曖昧化し,次に消失した (e.g., sune > sunə > sun) .しかし,この -e は,綴字上はずっと遅くまで保たれた.

final -e の脱落は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- from North to South in all dialects in turn;

- first from written disyllabic forms with short stem vowel and then from those with a long stem vowel. In the latter forms, -e was generally retained to indicate that the previous vowel was long e.g. name;

- first from nouns and verbs and then from adjectives . . . .

一方,final -e の残存は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- the kind of text: the ending occurred more frequently in poetry than in prose, in that it provided the poet with an extra syllable whenever he needed it;

- the presence of the ending in the dialect: if the writer spoke a southern dialect he probably still pronounced --- and therefore wrote --- all his final -e's;

- the author of the text: conservative writers like Chaucer and Gower preserved final -e in their spelling.

15世紀までには,発音としての final -e はほぼ消えていたと考えられる.16, 17世紀には,言語学者や綴字改革者が,正書法上,final -e の定式化を図った.この点で最も影響力があったとされるのが Richard Mulcaster (1530?--1611; see [2010-07-12-1]) である.Mulcaster は,著書 The First Part of the Elementarie (1582) において,-ld, -nd, -st, -ss, -ff の後位置,有声の c や g の後位置,長い語幹母音をもつ語において final -e の使用を定式化した(ただし,16世紀の印刷家 John Rastell (c. 1475--1536) が Mulcaster よりも先に先行母音の長さを標示する final -e の機能を発達させていたともいわれる).これは18世紀に再分析され,最後に挙げた機能のみが標準化した.

・ Caon, Louisella. "Final -e and Spelling Habits in the Fifteenth-Century Versions of the Wife of Bath's Prologue." English Studies (2002): 296--310.

2012-12-19 Wed

■ #1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差 [spelling][grammatology][spelling_pronunciation_gap][orthography]

英語における綴字と発音の乖離については spelling_pronunciation_gap の記事を中心に多くの記事で触れてきたが,今まで木を見て森を見ずに論じてきたかもしれない.Jespersen (3) を読んでいて,はっとさせられた.

In the Middle Ages the general tendency was towards representing the same sound in the same way, wherever it was found, while the same word was not always spelt in the same manner. Nowadays greater importance is attached to representing the same word always in the same manner, while the same sound may be differently written in different words.

やや乱暴だが,この引用を一言でまとめれば,「中英語の綴字体系の拠り所と近代英語のそれとの間の本質的な差は,前者がより表音的 (phonographic) であるのに対して,後者はより表語的 (logographic) である」ということになる.現代英語に同音異綴 (homophony) が多い事実を根拠に,現代英語の綴字体系はアルファベットを使用していながらも実は logographic であるという主張はしばしば聞かれるが,文字論の観点と通時的な視点を組み合わせれば,英語の綴字体系の変化は,確かにこのようにまとめられるように思われる.Jespersen も "tendency" と穏やかな言葉遣いをしているとおり,あくまで各時代の英語の綴字体系が向いている方向が指摘されているにすぎないが,言い得て妙だろう.

中英語の綴字体系は,音を表わすのだと主張してうるさいが,実現された語形は多種多様で大雑把である.近代英語の綴字体系は,音は適当に表わせればよいと鷹揚だが,実現される語形は厳格に定まっている.一般に文字の発展の歴史において表意や表語から表音へ向かう流れが認められるが,英語史においてはその逆ともいえる表音から表語への流れが観察されるというのは興味深い.

関連して,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) も参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2012-12-17 Mon

■ #1330. 初期中英語における eth, thorn, <th> の盛衰 [thorn][th][spelling][laeme][alphabet][graphemics]

昨日の記事[2012-12-16-1]で,Helsinki Corpus を用いて「#1329. 英語史における eth, thorn, <th> の盛衰」を概観した.グラフによると,<þ> が <ð> を押しのけて著しく成長するのは,M1 (1150--1250) から M2 (1250--1350) にかけての時期であり,この時期について詳細に調査するには LAEME がうってつけである.方言による差異なども確認できるだろうと考え,早速,大雑把に調査してみた.大雑把というのは,例えば,1つの語形のなかに <þ> が2回以上現われたとしても1回と数えるなど,自動処理上の都合があるためである.

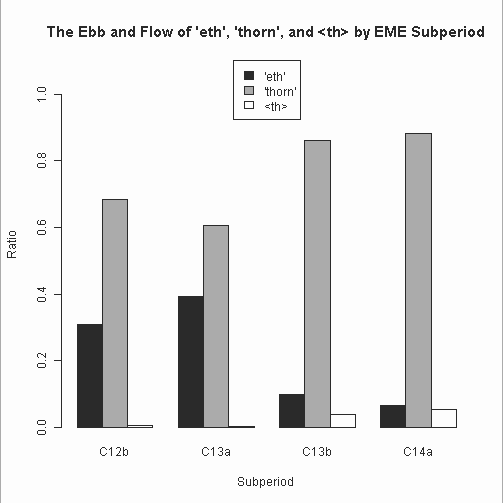

以下は,時代別(半世紀単位)および方言別の分布を示すグラフである(数値データは,HTMLソースを参照).なお,方言付与については,[2012-03-19-1]の記事「#1057. LAEME Index of Sources の検索ツール Ver. 2」で触れたように,仮のものである.COUNTY と DIALECT の仮の対応表はこちらを参照.

LAEME による時代別の調査結果は,昨日の Helsinki Corpus による調査結果と符合する.C13a と C13b の間に <ð> の減小と <þ> の増加が著しく観察される.以降,数十年間は <ð> 独走の時代といってよいだろう.一方,方言別にみると概ね <þ> が支配的だが,NWM を除く中部においては <ð> もある程度は健闘していることがわかる.方言別の分布は,より詳細な調査が必要かもしれない.

2012-12-16 Sun

■ #1329. 英語史における eth, thorn, <th> の盛衰 [thorn][th][spelling][hc][alphabet][graphemics]

古英語や中英語では,現代英語の <th> /θ, ð/ に相当する文字として,<þ> "thorn" と <ð> "eth" or "edh" が頻繁に用いられた.中英語期以降は <th> が両者を置き換えてゆくことになったが,ルーン文字に由来する前者は([2012-01-28-1]の記事「#1006. ルーン文字の変種」を参照),中英語期中,とりわけ北部方言でしぶとく生き残った.17世紀の印刷本に現われることすらあったという (Schmitt and Marsden 159) .

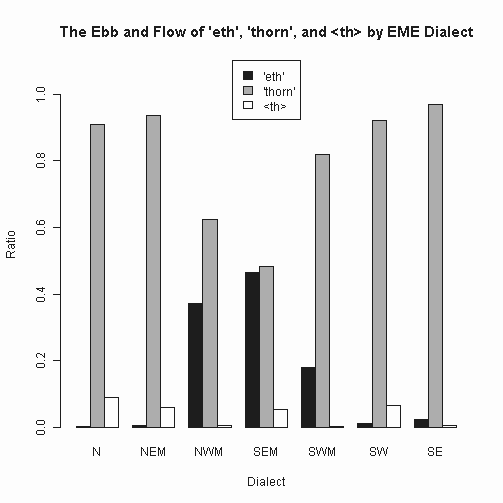

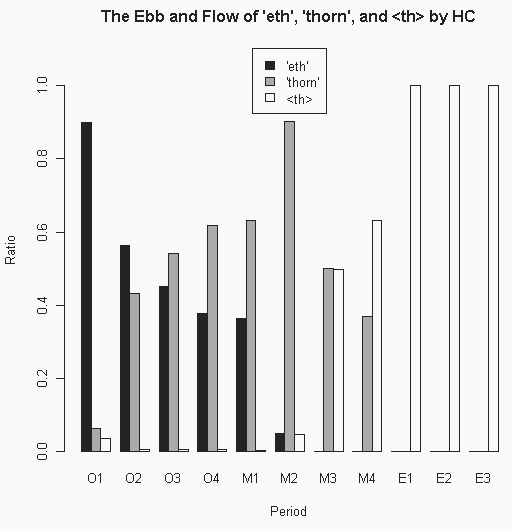

では,<þ>, <ð>, <th> に関する上の記述は,Helsinki Corpus によって裏付けられるだろうか.写本の時代区分(COCOA の <C で表される part of corpus)をキーにしておおまかに頻度を数え,各時代の内部比率でグラフ化した.数値データは,HTMLソースを参照.また,時代区分についてはマニュアルを参照.

近代英語での <þ> の使用は Helsinki Corpus では確認できなかったものの,上に概観した3種類の文字素の盛衰はおよそ裏付けられたといってよいだろう.古英語から M2 (1250--1350) にかけて,<ð> がひたすら減少する一方で,<þ> は分布を広げていた.しかし,絶頂もつかの間,次の時代以降,<þ> は <th> に急速に置き換えられてゆく.

中英語ではとりわけ北部で <þ> が持続したというが,こちらも確認したいところだ.Helsinki Corpus を用いた他の頻度調査の例としては,「#381. oft と often の分布の通時的変化」 ([2010-05-13-1]) も参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-12-11 Tue

■ #1324. two の /w/ はいつ落ちたか [numeral][spelling][pronunciation][laeme][lalme]

「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]) で,two の発音に含まれる半母音 /w/ が,いつどのように脱落したかについて簡単に触れた.15?16世紀に脱落したとされるが,綴字で確認する限りでは,方言によってはもっと早く中英語期に脱落していたことを示す証拠がある.

まず,後期中英語について.LALME の Dot Map 548--57 に two の異綴りの方言分布が示されている.主要な異綴りについて概説すれば,twa タイプ (Dot Map 548) は北部方言に限定されているのに対して,最も普通の two タイプ (Dot Map 550) は北部を含むイングランド全域にまんべんなく例証される.問題の <w> の綴字を含まない to(o) タイプ (Dot Map 557) は,広く南部に見られ,とりわけ East Anglia や South-West Midland に濃く分布している.このように,後期中英語では,すでに w の落ちた形態がイングランド南半で珍しくなかったことがわかる.

では,初期中英語ではどうだったろうか.LAEME で調べてみた.TO あるいは TO- の綴字をもつ "two" を取り出し,方言別,時代別に整理すると以下のようになった.

| C12b | C13a | C13b | C14a | |

|---|---|---|---|---|

| N | 1 | |||

| NEM | 1 | |||

| NWM | ||||

| SEM | 28 | 6 | ||

| SWM | 1 | 1 | ||

| SW | 4 | 20 | ||

| SE |

ちょうど LALME の Dot Map 557 で to(o) が比較的濃い分布を示していた地域に,TO(-) が集まっている.初期中英語から後期中英語への分布の連続性がよく表われている例といえるだろう.<w> をもたない綴字は,時代としてはおよそ13世紀後半以降に,南部諸方言を中心に始まったと考えてよさそうだ.対応する音声における /w/ の脱落も同様に考えるのが妥当だろう.

中英語におけるこの語の数々の異綴りについては,MEDを参照.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2012-11-29 Thu

■ #1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2) [spelling][standardisation][printing][orthography][caxton]

昨日の記事「#1311. 綴字の標準化はなぜ必要か」 ([2012-11-28-1]) と関連して,綴字の標準化と印刷術の関係について再考したい.以前,「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1]) と「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1]) の記事で,両者の相関が正か負かを話題にした.この問題について,Schmitt and Marsden (160--61) は印刷術の貢献を支持する意見に対して慎重論を述べている.

[A]lthough the new technology offered the opportunity for rapid standardization of orthography, in practice there is little evidence during the first hundred years of its use that printers were much concerned with such matters. As his own translations and the prefaces to his works show, Caxton himself was wildly inconsistent in his spellings. Within a few sentences in his prologue to Caton (c. 1484), for instance, we find boke, booke, and book, and lytel, lytell, and lytyl (and from another contemporary work of his we may add lityl and lityll). . . . The formative period of English spelling in fact lasted some 200 years; not until 1700 was the standard that we recognize today, with all its familiar conventions, just about in place.

Salmon (24) も同様に,Caxton に始まり,Wynkyn de Worde, Robert Pynson, Robert Copland などの印刷工へと引き継がれた印刷術の初期の時代には,一貫した綴字への関心は薄かったとしている.

In general . . . printers of the early sixteenth century demonstrate little obvious interest in working towards a standardised orthography. Their lack of concern has been well illustrated in a comparison . . . of five editions of Reynard the fox (1481, 1489, 1500, 1515 and 1550) in which it is difficult to discern any consistent progress towards a standard orthography . . . .

16世紀は,中世から近代への過渡期である.この時期に特有の問題の1つとして綴字の標準化へのもがきの問題があると認識していたが,もがきが欠如していたことが問題だったのかもしれない.最終的な問題の解決は1755年を待たなければならなかったが,第1次解決にしてもそこからもう100年ほど,17世紀半ばまで待たなければならなかったのである.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Salmon, Vivian. "Orthography and Punctuation." The Cambridge History of the English Language: Vol. 3 1476--1776. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 13--55.

2012-11-28 Wed

■ #1311. 綴字の標準化はなぜ必要か [spelling][standardisation][me_dialect][writing][medium][spelling_reform][academy][johnson]

中英語の綴字の奔放さとその後世への負の影響については,##53,219,193,562を始めとする記事でいろいろと扱ってきた.現代英語学習者にとって,[2009-06-20-1]の記事「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」でみた異綴りは,嫌気という以上に,狂気を思わせ,同時に驚嘆の念をも催すだろう.綴字というものも,現代のように管理下に置かれていないかぎり,際限なく方言化してゆくのだということを示す好例である.だが,実際に中英語のテキストを読んでいると,異綴りというものに少しずつ慣れてゆくのも事実で,標準がなくとも書き言葉は何とかなるものだという感覚にもなってくる.方言を聞いているうちに耳が慣れてくるのと同じで,異綴りはいわば目で見る方言であるから,目が慣れればそれはそれで案外と機能するのだ.

とはいっても,不便は大きい.例えば,中英語のテキストを読む現代人は,辞書である語を引くのに,登録されている綴字の当たりをつけてから引かなければならない.テキストに現われる綴字のままで辞書に登録されている保証はないからである.何度も試行錯誤し,結局,登録されていないのだと諦めることもしばしばである.ここには,辞書使用者は標準綴字を求めているにもかかわらず,実際の綴字には標準形がないという涙ぐましい問題がある.

綴字の標準化が望ましい理由,必要とされる理由は,現代人の都合以外にもある.Schmitt and Marsden (156--57) は3点を挙げている.

(1) 書き言葉は,時間と空間を越えて無数の相手に情報を伝えるための手段である.この手段を最大限に用いようとすれば,高度な一貫性と普遍性が要求されるはずである.

(2) 書き言葉には,話し言葉に備わっている身振りや抑揚などの情報伝達に関わる多くの手段が欠けている.したがって,書き言葉において明晰さを確保するためには,語,文法,綴字などの正確さが要求される.

(3) 書き言葉は,話し言葉とは異なり,意図的な教育により獲得されるものである.教育のために,一貫した綴字体系を定めることは重要である.

(1) と (2) については writing medium の各記事を参照.興味深いのは,(1) と (3) は綴字の標準化が必要である理由であると同時に,綴字改革が試みられる理由でもあり,またそれがほぼ常に失敗する理由ともなっていることだ(spelling_reform) の各記事を参照).ある程度の体系がすでにある場合,それを変えようとすることは一貫性や普遍性に抵触する恐れがあるからだ.

実際に,綴字の標準化は近代国家の重要な事業であった.例えば,国家が直接に事業に参与するか否かは別として,西欧諸国は例外なくこの事業に精を出した.イタリア,フランス,スペインはそれぞれ1582年,1634年,1713年にアカデミーを作り,標準的な綴字を統制した.ドイツでは1901年に,オランダ語圏では1883年と1947年に,それぞれ政府による統制があった.イギリスでは,Jonathan Swift (1667--1745) が1712年に提案したアカデミー設立こそ実現しなかったが,Johnson の辞書の出版 (1755) を頂点とする辞書編纂活動の努力により,綴字の標準化が完成した.いずれの近代国家も,上記の理由で,綴字の標準化を強く求めたのである.加えて,国家の威信を求めたことも理由の1つだったろう.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-07 Wed

■ #1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][orthography][silent_letter][etymological_respelling]

昨日の記事「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) に引き続き,綴字と発音の話題.現代英語の綴字と発音の乖離のなかでも,特に黙字 (silent_letter) と呼ばれる種類のものがある.綴字が無音に対応するケースだ.debt の <b> や island の <s> は,語源(後者は誤った語源)を参照して挿入された黙字の例 (etymological_respelling) だが,多くの黙字は,標準的な綴字が定まりかけていた時期,あるいは定まった後に,対応する音韻が消失したことにより生じたものである.Schmitt and Marsden (137) に,主として音韻消失により生じた黙字が便利に一覧されているので,以下にまとめたい.

| Silent letter | Examples | Reason |

|---|---|---|

| k before n | knight, knee | k ceased to be pronounced during C17 (17th century); see [2009-08-27-1], [2012-04-26-1]. |

| g before n | gnat, gnaw | g ceased to be pronounced during C16 |

| m before n | mnemonic | Greek spelling; m never pronounced in English |

| p before n | pneumonia | Greek spelling; p never pronounced in English |

| p before s | psyche, psychology | Greek spelling; p pronounced by learned people probably until C18 |

| w before r | wrist, wrong | w probably no longer pronounced after C16m (mid-16th century) |

| w after s | sword | w probably no longer pronounced after C17m |

| l after a and before f or v | calf, half | l probably not pronounced after ME |

| l after a and before k | talk, chalk | l probably not pronounced after ME |

| l after a and before m | calm, palm | l probably not pronounced after ME |

| l in modal verbs | should, could | l ceased to be pronounced soon after ME in should; never pronounced in could (added to spelling by analogy with should) |

| g after a vowel and before m or n | sign, paradigm | g reflects French/Latin original spellings but was probably never pronounced in English |

| word-final b after m | bomb, thumb | b in some words never pronounced (crumb), in others it ceased to be pronounced quite early (thumb), in still others in EModE (dumb); see [2009-06-01-1], [2011-04-21-1]. |

| word-final n after m | autumn, column | n reflects original French spelling but never pronounced in English |

| t after s or f and before -en | listen, soften | t ceased to be pronounced in EModE; see [2010-05-11-1]. |

| word-initial h | honest, hour | The loanwords are French, where h not pronounced; English usually follows this, but sometimes not (e.g., host) |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-06 Tue

■ #1289. magic <e> [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][orthography][meosl][gvs][silent_letter][final_e][diacritical_mark]

英語史の授業などで大母音推移 (Great Vowel Shift) の話題を扱うと,次のような質問が寄せられることがある.name や lake などの <a> が大母音推移により /eɪ/ となったことは分かったが,語末の <e> を発音しないのはなぜか.

これは,いわゆる "magic <e>" と呼ばれる正書法の問題に直結する."magic <e>" については「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) の (4) で取り上げたが,最も典型的には <母音字+子音字+e> の綴字連続において最初の母音字が「長い母音」で発音され,<e> そのものは無音となるという規則である.例えば,take, mete, side, rose, cube においてそれぞれの第1母音字は,/æ/, /ɛ/, /ɪ/, /ɔ/, /ʌ/ のような「短い母音」ではなく,/eɪ/, /iː/, /aɪ/, /oʊ/, /juː/ のような「長い母音」で発音される.

上記の "magic <e>" の特徴は,ある母音の音価や長さの違いを標示するのに,次の子音字を越えたところにある <e> の有無(しかも <e> 自体は無音)という一見すると不自然な手段を用いている点にある.通常の発想であれば,当該母音字そのものを変化させたり,そこに発音区別符(号) (diacritical mark) を付したりするのが自然だろう(フランス語のアクサンやドイツ語のウムラウトなどがそれに当たる).なぜ英語では「黙字 <e> による遠隔操作」という間接的な,回りくどい方式で先行母音を示すようになっているのだろうか.

実は,この綴字規則は,最初からこのように回りくどかったわけではない.もともとはひねりなどなかったのであり,<e> も黙字ではなく,主として曖昧母音 /ə/ ではあったが母音としての音価を保持していたのである.この問いに歴史的に答えるには,少なくとも古英語にまで遡らなければならない.「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1]) と同様に,説明は簡単ではないが,以下で略説を試みよう.

古英語では語末に現われる種々の母音はそれぞれ完全な音価を保っており,対応する母音字で表記されていた.しかし,初期中英語にかけて,語末母音は次第に曖昧母音 /ə/ へと水平化していった.この水平化した母音に対応する文字としては,概ね <e> が使用されていた.だが,この水平化に引き続き,水平化した語末母音の脱落という音韻変化が生じ,語末の /ə/ が徐々に消えていった.一方,綴字としては語末の <e> は保たれることになった.

さて,語末の /ə/ の有無は音韻的には些細なことのように思われるが,音節構造の観点からは大問題である.例として,"name" を表わす古英語 nama /nama/ と "take" を表わす動詞 niman の第1過去形 nam /nam/ を考えよう.両者の違いは語尾母音の有無のみではあるが,後の音韻発達を考えると,これが天と地ほどの違いを生み出す.nama は語尾母音を水平化させた段階までは,2音節語に留まっており,語幹を表わす第1音節 na は母音で終わる開音節である.ところが,語末母音が脱落すると,この語は1音節語となり,子音 m で終わる閉音節となる.一方,nam はこの期間中ずっと閉音節の1音節語のままである.このままでは,両語は音韻的に融合してしまうかのようだが,実際にはそうならなかった.というのも,別途,初期中英語には Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL) という音韻変化が生じていたからである.方言によっても進行の具合が異なっていたが,一般的にいって,この音韻変化により開音節の母音が長化した.

上記の初期中英語以降の一連の音韻変化により,古英語 nama /nama/ は次のような発達を遂げた.まず語尾母音の水平化により /namə/ へと変化した.次に,MEOSL により /naːmə/ へ,そして語尾母音の脱落により /naːm/ へと変化した(相互の関連については諸説ある).そして,これが数世紀の後に開始される大母音推移の入力となり,近代英語の /nɛːm/ ,そして現代英語の /neɪm/ が出力されることとなった.

以上をまとめれば,現代英語の <e> に相当する語末母音が古英語において存在したからこそ,中英語で MEOSL が作用しえて語幹母音が長化したのであり,長化したからこそ大母音推移へと突入できたのである.別の見方をすれば,現代英語の綴字で語末に <e> があるということは,子音をまたいで戻ったところにある母音が大母音推移を経たという証拠なのである."magic <e>" は,少々の回りくどさはあるが,長い歴史の間に複雑化してきた綴字と発音の関係を共時的な正書法として公式化した便法といえるだろう.

2012-11-01 Thu

■ #1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則 [spelling][pronunciation][phonetics][orthography][meosl][spelling_pronunciation_gap][degemination][sobokunagimon]

基礎英文法で綴字規則として必ず学ぶ事項の1つに,標題の綴字規則がある.dig → digging, hop → hopping, run → running, swim → swimming の類だ.これはなぜかという素朴な疑問が寄せられたので,略説する.

先に注意しておきたいのは,これらの -ing 形において,綴字でこそ子音字を重ねるものの,発音においては子音重複 (geminate) となるわけではないことだ.日本語としては「ランニング」と /n/ を重ねて発音するが,英語ではあくまで基体の発音に -ing の発音を加えた /rʌnɪng/ である.現代英語の屈折形態論においては,発音としての子音重複は存在しないと考えてよい.古英語では単子音と重子音の対立,すなわち子音の量(長さ)の対立が音韻論的に存在したが,初期中英語期に非重子音化 (degemination) が進行し,以降,子音の量の対立が解消されたからである.もっとも,penknife /pɛnnaɪf/ などの複合語などでは形態素間をまたがっての子音重複はあるので,現代英語に子音重複が皆無というわけではない.

では,現代英語には音韻論的に単子音と重子音の対立がないにもかかわらず,正書法上 <running> のように綴ることになっているのはなぜだろうか.共時的には,このような重子音字は,子音そのものの長さではなく,直前の母音の音価を示す機能を果たしているといわれる.<running> のように <n> を重ねることによって,*/nn/ を表わしているのではなく,直前の音が長母音 /uː/ ではなく短母音 /ʌ/ であることを明示しているというのである.もし長母音を表わしたいのであれば,逆に <n> を重ねずに *<runing> とすればよい(実例として,<hoping> と <hopping> の対立などがあるが,これはいわゆる Magic <e> の綴字規則とも関連が深い).このように,現代英語の正書法では,子音字を重ねるか否かによって,直前の母音の音価が(完璧ではないが)およそ決定されるという仕組みになっている.

この仕組み自体がどのように発生したのかを歴史的に探ろうとすれば,上に述べた非重子音化の生じた前後の時代における音韻体系,音節構造,綴字習慣の知識が必要となる.とりわけ Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), loss of schwa, degemination など,相互に関連する一連の音韻変化の理解が欠かせない.この一連の音韻過程には理論的な問題も多く,話しは込み入っている.簡単に踏み込めない領域なので,別の機会に臨むことにし,ここでは関連する最近の論文として Britton を挙げるにとどめておく.

・ Britton, Derek. "Degemination in English, with Special Reference to the Middle English Period." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 232--43.

2012-08-04 Sat

■ #1195. <gh> = /f/ の対応 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][gh]

綴字 <gh> に対する発音が多様であることは,「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) や「#210. 綴字と発音の乖離をだしにした詩」 ([2009-11-23-1]) で示唆したが,語末において /f/ に対応する例は少なくない.[2012-06-29-1]の記事「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」の検索例として挙げたが,chough, clough, cough, enough, laugh, rough, shough, slough, sough, tough, trough などがヒットした(ただし,このうちのいくつかは異なる発音を示すものもある).Hough や Brough などの固有名にも /f/ が見られる.その一方で,borough, bough, dough, plough, though, through など,無音のものも少なくない.また,/t/ が後続する環境でも無音が多い (ex. aught, bought, daughter, naught, ought, slaughter, sought, thought, tought) .

この多様化がいかにして生じたかを知るために,<gh> の音韻史を調べてみた.中尾 (443--44) によれば,/x/ > /f/ の変化は,音声環境によって異なるが,14世紀から観察される.語末で /rx/ あるいは /lx/ という子音連続となる場合には,14世紀に /rf/, /lf/ へとそれぞれ変化した.古英語 dweorh は,中英語 dwerh を経て dwerf "dwarf" を出力した.この語については,結果として表われた発音に合わせて <f> で綴ったので,今回の <gh> の問題と直接には関係しない.

次に,おそらく15世紀に始まったと想定されるが,/uː/ や /aʊ/ の先行する環境で /x/ は /f/ へと変化した.後舌母音との同化により /x/ が /xw/ へと唇音化し,さらに /f/ へと変化したと考えられる.これが enough や laugh のケースである.一方,理由は不明であるが,この期待される変化が生じなかったケースが,bough, through の類である.

/t/ が後続する sought, daughter などについては,/x/ は一度 /f/ へと変化し,17世紀頃には /f/ を示すものが多かったが,後に削除された形が確立した.ただし,おそらく類推により,/f/ の保たれた laughter や draught もあり,単純ではない.

plough について一言.<plough> は,古英語 plōh に由来するが,中英語では複数屈折形 plōwes に基づく <plow> も並び立った.17世紀以降,イギリス英語では <plough> が選択され,アメリカ英語では <plow> が選択され,現在の分布に至っている.<enough> と古形 <enow> も同様 である.<gh> にまつわるその他の詳細は,Upward and Davidson (182--84) を参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2012-07-27 Fri

■ #1187. etymological respelling の具体例 [etymological_respelling][spelling][spelling_pronunciation_gap]

語源かぶれの綴字の話題については,[2009-08-21-1]の記事「#116. 語源かぶれの綴り字 --- etymological respelling」をはじめとして,etymological_respelling の各記事で取り上げてきた.今回は,Upward and Davidson (190--92) を参照して,語源かぶれによる変化の前後の綴字を提示しながら,いくつか具体例を挙げる.示した時代は大雑把であり,数々の異綴字も省略してあるので,参考までに.英語で復活あるいは置換された文字は強調してある.

・ admonish < (earlier) amonest < OFr amonester < LLat admonestare

・ comptroller < ME counter-roller < ANorm countreroullour "someone who makes a copy of a roll" (confused with OFr cunter < Lat computare)

・ debt < late ME debte < ME dette < OFr dete < Lat debitum

・ doubt < ME doute < Lat dubitare

・ hiccough < hiccup < (earlier) hicket (confused with cough)

・ island < OE iȝland (confused with Fr isle < Lat insula)

・ indict < ME endyte, indite < LLat *indictare

・ rhyme < ME rime < OFr rime (confused with Lat rhythmus < Gr rhythmos)

・ scissors < ME cisours < OFr cisoires < LLat *cisoria "cutters"

・ stomach < Fr estomac < Lat stomachus

・ subtle < ME sotill < Lat subtilem

・ scythe < ME scythe < OE siðe (confused with Lat scindere "to cut")

・ victual(s) < ME vitaile < Lat victualia

このほか,幸いにも現在までに「是正」された例もある.

・ author < EModE auct(h)our < OFr autor < Lat auctor

・ saint < ModE sainct < OFr saint < Lat sanctum

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow