近現代英語で <nation> と綴られる語は,中英語では主として <nacio(u)n> と綴られていた.<nacio(u)> → <nation> の変化は,具体的にはなぜ,いつ,どのように生じたのだろうか.ここでは母音字 <ou> → <o> の変化と,子音字 <c> → <t> の変化を分けて考える必要がある.

まず母音字の変化について考えよう.中尾 (331) によると,俗ラテン語において /o/ + 鼻音で終わる閉音節は,対応する Norman French の形態では鼻母音化した短母音 /ʊ/ あるいは長母音 /uː/ を示した.この音をもつ語が中英語へ借用されると,round, troumpe, count, nombre, countrefeten, countour, cuntree, counseil, commissioun, condicioun, nacioun, resoun, sesoun, religioun などと綴られた.-<sioun> や -<tioun> の発音は,対応する現代の -<sion> や -<tion> の発音 /ʃ(ə)n/ とは異なり,いまだ同化も弱化もしておらず,完全な音価 /siuːn/ を保っていたと考えられる.後期中英語から初期近代英語にかけてこの音節に強勢が落ちなくなってくると,同化や弱化が始まり,現在の /ʃ(ə)n/ に近づいていったろう.この過程で長母音を示唆する綴字 -<ioun> はふさわしくないと感じられ,1文字を落として -<ion> とするのが一般化したと想像される.

しかし,<ou> → <o> の変化が単に発音と綴字を一致させるべく生じたものであるという説明が妥当かどうかは検証の余地がある.そこには多少なりとも語源的綴字 (etymological_respelling) の作用があったのではないか.というのは,ME nacioun が後に nation へ変化したとき,変化したのは問題の母音字だけではなく,先行する子音字の <c> から <t> への変化もろともだったからである.Upward and Davidson (97) によると,

The letter C with the value /s/ before E and I in OFr had two main sources. One was Lat C: Lat certanus > certain. The other was Lat T, which before unstressed E, I acquired the same value, /ts/, as C had in LLat. Medieval Lat commonly alternated T and C in such cases: nacionem or nationem, whence the widespread use of forms such as nacion in OFr and ME. The C adopted in LLat, OFr and ME for classical Lat T has sometimes survived into ModE: Lat spatium > space; platea > place. Elsewhere, a later preference for classical Lat etymology has led to the restoration of T in place of C, as in the -TION endings: ModE nation.

つまり,<nacio(u)n> → <nation> における母音字の変化も子音字の変化も,古典ラテン語の綴字に一致させるべく生じたものではないか.

この綴字変化がいつ,どのように生じたかについて,歴史コーパスを用いて調査してみた.まずは Helsinki Corpus に当たって,次の結果を得た(以下の検索では,いずれも複数語尾のついた綴字なども一緒に拾ってある).件数は少ないものの,16世紀が変化の時期だったことがうかがわれる.

| <nacion> (<nacioon>) | <nation> |

|---|

| M2 (1250--1350) | 0 (1) | 0 |

| M3 (1350--1420) | 7 (1) | 0 |

| M4 (1420--1500) | 2 (0) | 0 |

| E1 (1500--1569) | 2 (0) | 2 |

| E2 (1570--1639) | 0 (0) | 13 |

| E3 (1640--1710) | 0 (0) | 14 |

前回と同様,初期近代英語期 (1418--1680) の約45万語からなる書簡コーパスのサンプル

CEECS (The Corpus of Early English Correspondence でも検索してみたが,大雑把な年代区分で仕分けした限り,明確な結果の解釈は難しい.

| <nacion> | <nation> |

|---|

| CEECS1 (1418--1638) | 2 | 12 |

| CEECS2 (1580--1680) | 1 | 27 |

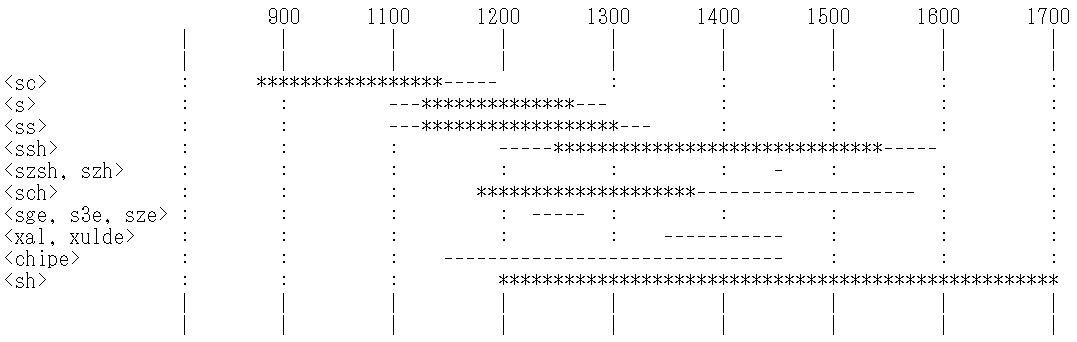

有用な結果を得ることができたのは,

EEBO (Early English Books Online) からのテキストを蓄積して個人的に作っている巨大なデータベースの検索によってである.半世紀ごとに区分した各サブコーパスの規模はそれぞれ異なるので,通時的な数値の単純比較はできないが,それぞれの時代における異綴字の相対的な分布は一目瞭然だろう.

| <nacion> | <nacioun> | <nation> | <natioun> |

|---|

| 1451--1500 (123,537 words) | 4 | 0 | 0 | 0 |

| 1501--1550 (1,825,565 words) | 90 | 0 | 82 | 0 |

| 1551--1600 (6,648,588 words) | 64 | 0 | 947 | 13 |

| 1601--1650 (21,296,378 words) | 18 | 0 | 6,451 | 0 |

| 1651--1700 (38,545,254 words) | 11 | 0 | 22,350 | 1 |

| 1701--1750 (33,741 words) | 0 | 0 | 12 | 0 |

母音字については,初期近代英語期の入り口までにすでに <-ioun> 形はほぼ廃れていたようである.そして,子音字については,16世紀中に一気に <t> が <c> を置き換えていった様子がわかる.少なくともこの子音字の変化のタイミングについては,一般に語源的綴字の最盛期といわれる16世紀に一致していることは指摘しておいてよいだろう.一方,母音字の変化については,語源的綴字による説明を排除するわけではないが,生じた時期が相対的に早かったことから,先述のとおり発音と綴字を一致させようという動機づけに基づいていた可能性が高いのではないか.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

[

固定リンク

|

印刷用ページ

]