2015-11-11 Wed

■ #2389. 文字体系の起源と発達 (1) [grammatology][writing][alphabet][kanji]

古今東西の文字体系が歴史上いかに発展してきたかという問題について,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]) で関連する話題を扱ってきた.今回は,文字の起源と発達の概略を記したい.

人類史において文字の誕生がいつのことだったかは,論者によって数千年の開きがある.紀元前3万年頃に陰画手像が出現し,遠く後世の文字につながる可能性が指摘されているが,カルヴェ (23) の引用するように「文字が地上のどこに生まれたかなどと詮索するのはむなしいことである.ある社会が象徴的事物を描きつつ一連の物質的記号を残そうとし,媒体を選び,そこに表記する,こういった社会がある限り文字出現の地点はどこにもあるのである.いくつもの社会が原始的媒体(洞窟壁画)とか保存不能の媒体(粘土以外のもの)を選択したと思われる」.絵画と並んで,文字の前段階に相当するものとして,古代インカ帝国で行われた結縄 (quipu) という記録法も知られている.縄の種類や結び目や色合いによって,数やその他の意味を表わすものである.これらの最古の記号と呼べるものがどの程度密接に言語単位と結びついていたかは計り知れず,それが文字なのか,あるいは文字の前段階にすぎないのかの判断は難しい.

しかし,前4000年頃までにはスサ(現イラン)で土器に書かれた文字らしき記号が現われ,前3300年頃にはメソポタミア南部でも文字と解釈できるような記号が出現した.これらの文字は絵文字や象形文字 (pictogram) と呼ばれる.絵文字は,その絵が指し示す事物そのものに対応し,例えば鳥の輪郭であればその鳥を指すなど,最も原始的な文字として世界各地から発見されている.紀元前1500年頃の中国の象形文字(漢字)や現在の道路標識を含む「ピクトグラム」も,絵文字としての性格を有する (「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1])) .具体的な形をもたない抽象的な概念を表わすのに,漢字の「上」や「下」のように横線の上方や下方に点を打った記号から発達した指事文字も,同じように原始的な文字である.これら最初期の文字は,語という言語単位と密接に結びついていることから,表語文字 (logogram) と呼ぶことができる.漢字が表語文字の典型であるが,語彙の規模に匹敵する数の文字があるといってよく,5万種ほどもあるといわれる.基本文字に限れば2千種程度に収まるものの,相当な数であることは間違いない.

表語文字の次の段階として,表音文字 (phonogram) が生まれた.表語文字は語という記号を表わすが,語には必然的に音形(記号論でいう聴覚映像)が内包されているので,その文字をもって音形を直接に表わそうという契機が生じた.最初は複数音のまとまり,典型的には音節を文字に対応させた音節文字 (syllabic) の発達することが多い.日本語の仮名はそのようにして生じた典型的な音節文字である.表語文字に比べて文字数は格段と少なくなり,数十から数百の間に収まることが多い.

音節文字からさらに分節化が進むと,文字と音素が結びつく音素文字あるいは単音文字 (alphabet) が生まれた.これは非常に経済的な文字体系で,文字数は20?30個ほどに収まることが多い.ギリシア・アルファベット,ローマン・アルファベット,ルーン文字,オガム文字など複数の音素文字が存在するが,いずれも起源は北部セミ文字 (North Semitic) と呼ばれる,パレスチナやシリアなどで紀元前1700年くらいに用いられた原初アルファベットに遡る (「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])) .

このように,古今東西の文字の発達は表語文字から表音文字へと進んできたのであり,その反対の方向ではない.表語文字の段階で体系的にとどまっているものは漢字くらいであり,ほとんどの文字体系が表音性を指向してきたことは事実である.しかし,このことは表音文字のほうが表語文字よりも優れているということを意味するわけではない.文字体系の評価は,それが対象となる言語をいかによく書き表すことができるかという点にかかっているのであり,その文字体系の類型的な区分によって自動的に定まるものではない.また,それは対象となる言語の性質にも依存するだろう.

なお,絵画的な記号から表語文字への発展と前後して,表意文字 (ideogram) の発達を想定することができるかもしれない.絵文字が指示対象の事物やそれを表わす語に対応するにとどまらず,それと慣習的に結びつけられた種々の意味をも表わすようになることがある.例えば前2700年頃に現われたシュメール文字の初期のものでは,星をかたどる幾何学的記号は「夜」「暗い」「黒い」など「星」と慣習的に関連づけられた意味をも表わした.日本語における「上」という漢字は「うえ」「うわ」「かみ」「じょう」「のぼ(る)」「あが(る)」「あげ(る)」という数々の語に対応しており,複表語文字とでも呼びたくなるほどだが,「ある基準より高いところ」という共通の意味が認められる点では,むしろ表意文字と考えるほうが妥当であるという意見もある.だが,一方で,純粋な表意文字(や表意文字体系)というものがありうるのかという議論もあることを付け加えておこう.表意文字を認めるにせよ,たいていは他の種類の文字と組み合わさって用いられると考えてよい.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

2015-11-09 Mon

■ #2387. 日本語の文字史(近代編) [kanji][hiragana][katakana][romaji][japanese][writing][grammatology][orthography]

昨日の記事に引き続き,佐藤編著の第4章「近代の文字」 (pp. 63--83) に依拠して近代編をまとめる.

古代,漢字の担い手は一部の教養層に限られていたが,近代になるにつれ,富裕な町人層へ,そして教育を通じて一般に国民へと開かれていった.とはいえ,漢字という難解な文字体系が社会へ広く浸透するには困難を伴ったはずであり,仮名の読み書きに比べて浸透が相対的に遅れたことは確かだろう.漢字の拡がりには,活字による出版という新メディアの登場が一役買ったことは間違いない.室町末期から「古活字版」が盛んに行なわれ,その後,振り仮名も付した「製版」を通じて,人々が漢字を含む文字に触れる機会は増した.なお,実用的な漢字の書体は草書や行書であり,規範的な表記から逸脱した当て字も通行したことを付け加えておこう.

明治時代になると,漢字の使用制限の機運が高まった.前島密は慶応2年 (1867) に「漢字御廃止之議」を建白し,もっぱら仮名書きを提唱した.福沢諭吉は,明治6年 (1873) に,漢字全廃には同意できないが,2, 3千字程度に抑えるべきだと主張した.そのような状況下で文部省は明治33年 (1900) に教育用漢字1200字を定め,その後も戦前・戦中を通じていくつかの漢字制限案を出した.戦後,昭和21年 (1946) には1850字からなる「当用漢字表」が公布された.これは規範としての性格が強いものだった.昭和56年 (1981) には,その改訂版として1945字からなる「常用漢字表」が公布され,こちらは規範性は低くなり「目安」にとどまることになった.

一方,仮名については,近代は字種が統一されていく時代といってよい.近代初期には,普通の文章は漢字平仮名交じり文で書かれており,片仮名は注釈などに限定されていた.片仮名の字体は,古代より比較的よく統一しており,中世でもヴァリエーションはあまりなく,明治33年 (1900) に「小学校令施行規則」で現行の字体に定められた.対照的に,平仮名には近代まで多くの字体,いわゆる変体仮名が認められた.変体仮名にも位置による使い分けなどある種の傾向は見られたが,統一性がみられないまま現代を迎えることになった.

仮名遣いについては,上代より定家仮名遣いが影響力を保ったが,近世になると契沖が元禄8年 (1695) に『万葉集』の注釈に従事しながら定家仮名遣いの不備に気づき,『和字正濫鈔』を著わして,上代文献に基づく仮名遣いへの回帰を主張した.「を」と「お」の分布や「四つがな」(じずぢづ)の問題にも言い及び,後に本居宣長,楫取魚彦などに支持されていくことになる.契沖仮名遣いは,明治時代に入ってからも国学者により採用され,文部省編纂の『小学教科書』(明治6年 (1873))にも採用された.大槻文彦の『言海』(明治24年 (1891))でも受け入れられ,その後,昭和21年 (1946) に「現代かなづかい」が公布されるまで続いた.

もう1つの日本語を書き記す文字体系であるローマ字については,「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) を参照されたい.

最後に,補助符号の歴史に簡単に触れておこう.濁点(濁音符)は古代の漢字訓読に母型が見られるが,陀羅尼を正確に発音させるために漢字,そして片仮名に付された符号から発達したものといわれる.しかし,濁点の付与は,中世まではキリシタン資料を除けば一貫していなかった.江戸時代前期の上方資料では,濁点の形式も定まり,よく付されるようにはなっているが,いまだ義務的ではない.明治時代以降も『大日本帝国憲法』などの漢字片仮名交りの公用文には濁点は付されていないし,文脈で判断される場合にもしばしば省略された.なお,半濁点(半濁音符)は,ずっと発生が遅れ,現われたのは近代である.キリシタン資料を除けばやはり使用は体系的でなく,江戸時代中期以降になって蘭学者の書記において頻度を増してきた.

句読点の起源は古代に求められる.漢文訓読において,読み手が文章を統語的に区切るのに書き込んだのがその起こりである.室町時代には,読み手の便宜を図って,句読点は活字に組まれるようになった.しかし,句点と読点の使い分けの区別を含め,現行の句読法が確立していったのは,明治40年 (1907) 以降である.これには,西洋の句読法 (punctuation) の影響が関与している.その他,長音記号「ー」や促音符号「っ」の使用も明治時代に定まったものである.「踊り字」と称される種々の繰返し符号(漢字繰返し符号「々」,仮名繰返し符号「ゝ」「ゞ」など)は,古代に発達し,近代にも普通に用いられたが,「現代かなづかい」の告示以降は,ほとんど用いられなくなった.

近代の日本語文字史は,文字が社会に広く浸透し,文字使用への意識の高まりとともに,標準的な書記が模索がされるようになってきた歴史ということができる.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-11-08 Sun

■ #2386. 日本語の文字史(古代編) [kanji][hiragana][katakana][japanese][writing][grammatology][orthography]

佐藤編著の第3章「古代の文字」 (pp. 42--62) に基づき,日本語の文字史(古代編)を略述する.

日本語の文字史は,漢字の伝来として始まる.有名な「漢委奴国王」の金印から推測されるように,弥生時代にはすでに漢字は物品とともに日本に持ち込まれていたようだ.2--3世紀からも,漢字を帯びた太刀や鏡の遺品が出土している.しかし,数世紀の間,日本人はそれを文様としてしかとらえず,文字として理解することはなかった.

漢字が,それを使いこなす人々とともに日本にもたらされるようになったのは,所伝によると,阿直岐や王仁が百済から渡来した4世紀後半のことであると考えられる.和歌山県橋本市の隅田八幡神社に伝わる人物画像鏡の銘文,熊本県玉名郡の江田船山古墳出土鉄剣の銘文,埼玉県行田市の稲荷山古墳出土鉄剣の金象嵌銘文などは最初期の漢字使用例であり,渡来系の史官による正格の漢文だが,仮借による日本語固有名詞の表記が見られる.6世紀までの金石文は帰化人の手になるものが多いが,それ以降は仏教伝来や儒教経典の貢納を通じて,日本人による本格的な漢字学習が始まったものと思われる.なお,漢字伝来以前にも日本固有の文字として「神代文字」があったとする説もあるが,今では事実ではないと信じられている.

日本語とは系統も類型も異なる中国語を表わす漢字を,日本語を表わすのに応用しようとした古代日本人は,その後,しばらくの間,試行錯誤を繰り返した.そのような試行錯誤の成果の1つが,(和)訓の成立である.これにより,漢字と対応する和単語との関係が安定するようになった.また,正格漢文ではなく,日本語の統語や形態に従ったいわゆる変体漢文が,7世紀後半の法隆寺金堂薬師如来像銘などに現われるようになったのも,そのような試行錯誤の成果の1例である.8世紀に入ると太安万侶が『古事記』の序文で,日本語を漢字で表記することの困難について歴史上初めて自覚的に言及した.『古事記』では,正訓字と音仮名が両用されており,読み分けの工夫も図られている.このように漢字の日本語への手なずけが進む一方で,律令制度のもとで正格漢文の役割は衰えず,全体として漢字が社会に浸透していった.

8世紀の『万葉集』では,漢字の日本語への適用がさらに成熟していた跡がうかがえる.変体漢文で音訓交用で表記された歌では,助詞・助動詞が記されておらず,これは略体表記とも称されるが,読みにくかったことから誤読を避けるための種々の工夫が凝らされるようになる.捨て仮名的な文字を書き添えて読みを補助的に示したり,視覚にのみ訴える効果をもった不読文字を添えるなどして,漢字の表現力をますます利用する段階へと進んだ.

万葉集の文字使用に代表される万葉仮名の発達は,正音,正訓,義訓,音仮名,訓仮名,戯書などを駆使して,真仮名のみで日本語を自在に表記できるようになった点で,日本語文字史上,画期的な事件だった.いまだ音節と真仮名の対応は1対多ではあったが,決してランダムではなく上代特殊仮名遣いと称される規則に基づいて選択・使用されていた.万葉仮名は,その表音(節)的な側面が注目されることが多いものの,実は固定的な語表記もみられるなど,表語的なまとまりの発展においても重要な文字体系である.

漢字の日本語への手なずけは,さらに国字や国訓の発達という形を取って進み,ついに真仮名(男手)から,その草書体に基づく草仮名を経て,仮名の誕生をもたらした.純粋に日本語の音節の各々を表わすことを目的とする文字(=仮名)が生まれたのである.平仮名文(実際には平仮名と少数の漢字の交用文)は和歌を書き記すのに発達したが,平仮名ばかりでは読みにくいこともあり,統語的な区切りの位置を効果的に示す手段として,連綿,墨継ぎ,特定の漢字,異種の仮名が使い分けられるなどした.

さて,ここで片仮名の発達に移ろう.片仮名の起源は,漢文訓読のための心覚えとして,字画の少ない真仮名により,訓などを行間に書き込んだことにある.字画の省略などにより不完全な漢字とみなされたところから,「片」仮名の名称が起こったのだろう.片仮名はすでに10世紀半ばには漢字と明確に異なるものとして体系が整えられた.平仮名が美的価値を伴っていたのに対し,片仮名は臨時的,符合的,補助的,表音的,実用的な文字体系という役割を与えられ,その特徴は現在まで色濃く残っている.片仮名文(実際には多くの漢字との交用がほどんど)においては,片仮名は送り仮名,活用語尾,助詞・助動詞の表記に用いられた.片仮名のこうした用法は,古くから宣命や祝詞に用いられた宣命体において,助詞・助動詞や語尾を音仮名で小書きした慣習と関係する可能性があり,文字史的には興味深い.

次に,仮名遣いの話題に移ろう.仮名と音節との関係は,主として音韻変化により時間とともにずれてくることは不可避である.文字と音の関係が1対多,あるいは多対1になると,毎回の使用に際して選択の余地が生じる.この選択を秩序づけるための規則が,仮名遣いである.仮名遣いには,自然発達といえるものから,人によって規範的に制定されるものまで種々のものがあるが,日本語史上,影響力をもったものは定家仮名遣い,契沖仮名遣い(及びそれに基づく歴史的仮名遣い),現代仮名遣いの3種である.定家仮名遣いは,藤原定家 (1162--1241) が古典の本文整定のために,そして仮名の効果的な運用のために定めたものであり,「を」と「お」の区別などを説いた.その後,この仮名遣いは,行阿(源知行)による整理を経て,近世に至るまで絶大な影響力を誇った.

古代の日本語文字史は,漢字を様々な方法で手なずけ,改変し,自由自在な日本語表記を達成する過程だったといえよう.続く近代編は,明日の記事で.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-09-27 Sun

■ #2344. 表意文字,表語文字,表音文字 [writing][grammatology][typology][sign]

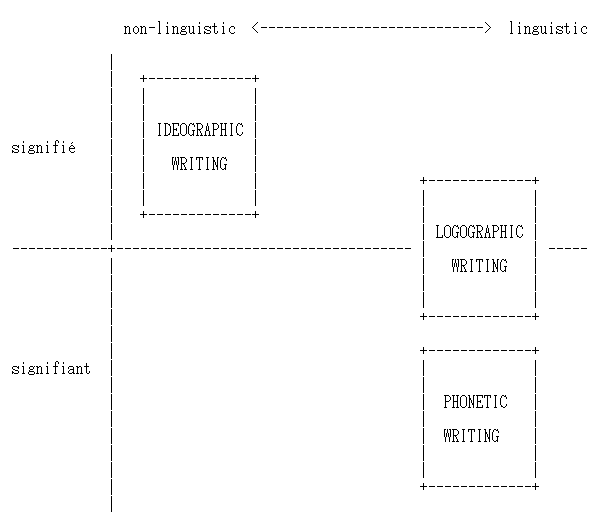

「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]) で文字の類型に触れたが,表意文字 (ideogram) と表語文字 (logogram) に表音文字 (phonogram) を加えると,主要な文字種が出そろう.「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) では各々を簡単に解説した程度だったが,今回はこの3種の文字について,私が目下抱いているところの考え方を披露したい.それは,以下の図にまとめられる.まだ完全ではなく,どこか不満の残る図ではあるのだが,文字の類型のたたき台として示す.

まず,文字の類型において対極にある2種は,表意的表記 (ideographic writing) と表音的表記 (phonetic writing) である.前者は意味を表わし,後者は音を表わす.記号論的に言い換えれば,前者は所記 (signifié) のみを表わし,後者は能記 (signifiant) のみを表わす.図でいえば,縦方向について対極にあるということである.

しかし,表意文字と表音文字は,縦方向だけでなく横縦方向に関しても対置されている.表意文字は,通常,外界のモノ,あるいは言語外の概念を指しており,必ずしも直接に言語単位と結びついていないのに対して,表音文字は,通常,言語音を表わしている.つまり,表意文字は必ずしも言語的ではないが,表音文字は言語的である.

両者の中間的な位置を占めるのが,表語文字である.表語文字は語という明らかに言語的な単位を指しているので,横方向では右の端に位置しているが,縦軸については中間的,あるいは共有的である.語という記号は所記と能記がセットになったものであるから,それを表わす表語文字も,当然ながら所記と能記を表わすことができる.

歴史的には,表意文字から表語文字が発展し,さらに表音文字へと進んだ.しかし,その表音文字とて,それを複数個組み合わせて表わそうとしている言語単位は,音節や音素ではなく,語である.通時的にも共時的にも,言語における文字の役割は,表語に尽きるのではないかと考える.表語は,位置取りからしても,最もバランスのよい文字なのではないか.

2015-09-24 Thu

■ #2341. 表意文字と表語文字 [writing][grammatology][typology][sign]

文字の種類と類型について,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) や「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]) などで考えてきた.文字論の入門的な文献でも,標題に掲げた表意文字 (ideogram) と表語文字 (logogram) は必ず触れられるものの,両者の違いの説明となると,たいてい歯切れが悪い.しばしば両者が混同され同一視されることもあるように,両者のあいだにいかなる違いがあるのかを明確に理解している人は必ずしも多くない.誤解がはびこっていることは,Bloomfield (285) の次の指摘からも知られる.本来の表語文字のことを「表意文字」と理解している向きが多いようだ.

Systems of writing which use a symbol for each word of the spoken utterance, are known by the misleading name of ideographic writing. The important thing about writing is precisely this, that the characters represent not features of the practical world ("ideas"), but features of the writers' language; a better name, accordingly, would be word-writing or logographic writing.

しかし,正真正銘の表意文字というものもあることは事実である.実際,独立した純粋な表意文字というものは珍しいが,少なくとも表意的な文字の使用はある.

表語文字とは,音声言語における1語(それより小さい形態素の場合もあるが)に対応した文字である.語は典型的な言語記号の1つであるから,能記 (signifiant) と所記 (signifié) が結びついた単位である.この単位に対して1文字が対応しているとき,それを表語文字と考える.<木> という漢字を例にとると,これは日本語の文脈では,幹を持つ植物を表わす「木」という1語にきれいに対応しているので,表語文字といってよい.語には能記と所記の両方が含まれているので,それを表わす <木> の文字にも,/ki/ という読みと「木」の意味の両方が含まれている.同じことは,形字的により複雑な構造をもつ <松> の漢字についてもいえる.

<松> の漢字は全体としては <木> と同じ表語文字といえるが,では,構成要素としての木偏の部分だけに注目すれば,その部分は <木> という独立した漢字の場合と同様に表語的といってよいだろうか.木偏は,それ自体は能記をもたず,既存の語にも(形態素にも)対応しないのだから,表語的というのはふさわしくない.しかし,「木に関すること,木の種類」というほどの情報は緩くもっており,その限りにおいて表意的であるといえる.木偏は独立した文字ではないので,表意文字と言い切ることはできないが,表意的な機能をもっているということはいえる (cf. 「#1197. 英語の送り仮名」 ([2012-08-06-1])).

文字の表語性と表意性は,理論的にはこのように区別して理解しておく必要がある.だが,境目が微妙なケースも確かにある.英語におけるアラビア数字を考えてみよう.<2> という文字(数字)は,英語では two という語に対応し,典型的な表語文字と考えてよいだろう.しかし,<2nd> と表記した場合はどうだろうか.3文字からなる <2nd> という綴字全体としては,英単語 second に対応しており,表語文字と理解してよいが,1文字目の <2> だけを取り出して,これを論じる場合には何といえばよいか.この場合の <2> は,既存の何らかの英単語には対応しておらず,意味としての「2」を表わしているにとどまる.したがって,この <2> は表意文字的に用いられているというべきだろう.これは,<松> における木偏の役割ににている.ちなみに,後続の <nd> は表音文字として機能している.単体としての <2> は表語文字だが,偏のように使われている <2nd> の <2> は表意文字といえる.ここから,「<2> は表語文字である」と一般的に言い切ることはできず,<2> はその用法に応じて,表語的にも表意的にも機能するのである.この辺りが難しい.

Edgerton (150) が,英語の文脈での <2> について,さらに興味深い分析を加えている.<222> は "two hundred twenty-two" などと読まれるが,例えば "hundred" の読みはどこから発するのだろうか,と.最初の <2> は two hundred という語(厳密には2語の組み合わせ)に対応し,2つめの <2> は twenty という語に対応し,最後の <2> は two という語に対応するというように,各々が表語文字として機能しているのだろうか.だが,この解釈には無理があるように思われる.よりすぐれた考え方は,各文字が緩く「2」に関連する意味(それぞれ2の100倍,10倍,1倍)を表わしている表意文字であるという解釈だ.そして,実際の使用に際しては,慣例として10進法と桁の概念を適用し,全体としてある数字を表わす表語文字となる.

文字の類型を論じる際には,表語文字であるとか表意文字であるなどとカテゴリカルに論じるよりは,ある文字が使用に応じて表語的になる,あるいは表意的になるというように論じることが必要な場合も多いのではないだろうか.

・ Edgerton, William F. "Ideograms in English Writing." Journal of the Linguistic Society of America 17 (1941): 148--50.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2015-09-23 Wed

■ #2340. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (2) [writing][medium][history_of_linguistics][phonetics][spelling][sign][semiotics][spelling_reform]

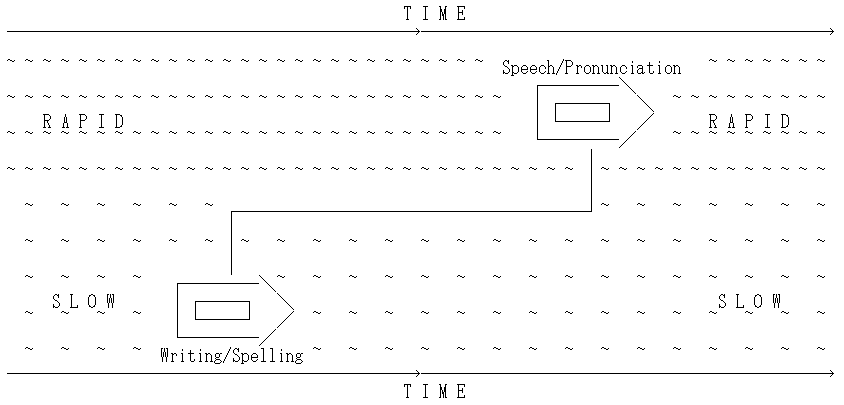

昨日の記事 ([2015-09-22-1]) に引き続き,Vachek の論文を参照して,書き言葉の自立性について考える.Vachek は,思いも寄らないところから,書き言葉と話し言葉の対等な関係を主張する.音声表記 (phonetic transcription) と綴字読み上げ (spelling out) である.

音声表記,特に精密な音声表記 (narrow phonetic transcription) は,実用目的にはあまりに読みにくい.音声学の専門書でこそ有用だが,それで日常的に読み書きの用を足すことになったら不便きわまりない.なんとか我慢して読もうとするならば,音声表記をたどりながら,いったん声に出すか頭の中で音声化することによって,事後的にあの単語のことか,と認識して理解することになるだろう.書かれた音声表記を見てから内容を理解するまでに,いくつかの行程を経なければならない.音声表記ではなく,いわゆる通常の文字と綴字であれば,見てから内容を理解するまでの行程は,もっとずっと直接的である.

綴字読み上げとは,1文字ずつ声に出してスペルアウトするもので,例えば apple であれば,1文字ずつ [eɪ piː piː ɛl iː] (= A P P L E) と読み上げる,あのやり方である.耳で [ðɪs ɪz ən æpl] (= This is an apple.) と聞けば,そのまま内容が理解されるところを,[tiː eɪʧ aɪ ɛs aɪ ɛs eɪ ɛn eɪ piː piː ɛl iː] (= T H I S I S A N A P P L E) と1文字ずつ読み上げられたらどうだろう.聞きながら1文字ずつ追っていき,頭の中で綴字を組み立てて,This is an apple. のことかと思い至る,なんとも回りくどい経験をすることになる.1文字ずつの読み上げを聞きながら内容を理解するまでに,いくつもの行程を経なければならない.音声表記と綴字読み上げは,その開始と終了の媒介こそ互いに異なっているが,理解までの行程がひどく回りくどい点で共通している.もちろん,まさにその理由により,いずれも日常的には用いられないのである.

音声表記と綴字読み上げの共通項を,Vachek のことばで表現すれば,いずれも "a sign of the second order",つまり記号の記号であるということだ.それに対して,話し言葉における言語音や書き言葉における文字・綴字は,"a sign of the first order",つまり直接的な記号である.これらの関係を以下の図で示してみた.

+---------------+----------------+--------------------------+ | | | | | | Speech | Writing | | | | | | | +---------------+-------+--------+------------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | phones | letters | | First order | phonemes | graphemes | | | | spellings | | | \ | / | | | \ |/ | +---------------+---------------×--------------------------+ | | / |\ | | | / | \ | | | | | | Second order | spelling out | phonetic transcription | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------------+

綴字読み上げ (spelling out) は出力こそ話し言葉 (speech) の世界に属しているが,間接的に再現しているのは,実は,書き言葉の文字・綴字 (letters / graphemes / spellings) である.音声表記 (phonetic transcription) は出力こそ書き言葉 (writing) の世界に属しているが,間接的に再現しているのは,実は,話し言葉の音・音素 (phones / phonemes) である.このような関係であるから,回りくどいにきまっている.私たちは,日常的にはこのような回りくどい second order の記号を用いず,first order の記号で用を足している.話し言葉であれば直接に音を,書き言葉であれば直接に文字・綴字を利用する.

このような話し言葉と書き言葉の対照的かつ対称的な関係を示されると,それぞれが対等かつ独立した言語の媒介であるという謂いにも納得がいく.それぞれが,独自の目的をもって,言語的実現の媒介となっているのだ.

この見方は,音声表記を目指す綴字改革にとっても重要な教訓となるだろう.そのような改革は,first order の記号を,わざわざ回りくどい second order の記号へと格下げしようとしていると解釈できることになるからだ.この問題については,「#2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか?」 ([2015-08-26-1]) も参照.

・ Vachek, Josef. "Some Remarks on Writing and Phonemic Transcription." Acta Linguistica 5 (1945--49): 86--93.

2015-09-22 Tue

■ #2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1) [writing][medium][language_myth][history_of_linguistics]

書き言葉 (writing) の話し言葉からの自立性や,言語の媒介 (medium) に関する諸問題について,本記事末尾にリンクを張った記事を中心に,多く論じてきた.この問題に関心を寄せているのは,近代言語学では,話し言葉ばかりに関心が寄せられ,書き言葉は常に話し言葉の雑な写しとしてみなされ,副次的な扱いを受けてきたことに不満を覚えるからである.歴史言語学においては,扱う資料のほとんどは文字資料であり,書き言葉の本質を理解していない限り,そこから導かれる議論も結論も本来は意味をなさないはずである.それにもかかわらず,近代言語学はあくまで音声重視でここまで突き進んできた.

もちろん,書き言葉の自立性を訴え,話し言葉と並び立つ媒介として同等の地位を与えようとする議論がなかったわけではない.むしろ少なからぬ論者が,この点を主張してきた (e.g. 「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1])) .しかし,音声重視の言語学の風潮のなかで,その声は響かず,事実上封殺されてきたも同然である.

書き言葉の自立性を論じる強力な議論の1つとして,最近読んだ Vachek の論文を紹介したい.70年ほど前の,決して新しいとはいえない論文だが,実に切れがある.今回は,Vachek から適当に文章を抜き出していき,論旨のみをつかみたい.まず,「話し言葉の役割は書き言葉を写すことである」という命題が広く受け入れられている実態に触れられる.

There is a more or less generally accepted belief among students of language that writing and phonetic transcription are to be regarded as two ways of recording speech utterances. (86)

しかし,これは誤解である.それを証明すべく,Vachek は音声,綴字読み上げ,文字,音声表記の関係を論理的に整理して示し,説得力のある議論を展開する.". . . writing is by no means the inferior pseudotranscription it has been taken for by the vast majority of scholars." (90) と述べられたあと,論文の後半にかけて,次のような文章が現われる.

Even if writing in the cultural languages of to-day undoubtedly represents a more or less autonomous system (constituting a sign of the first order . . . ), it is a well-known fact that it developed historically from a kind of quasi-transcription and was thus, indeed, originally a sign of the second order. This was regularly the case in the earliest stages of cultural languages, when members of their linguistic communities were trying hard to preserve fleeting spoken utterances by putting them down in writing. Soon, however, such a secondary system of signs became a primary one, i.e. written signs began to be bound directly to the content. (91)

つまり,歴史的には書き言葉は確かに話し言葉から派生したと考えてよいが,いったん媒介として確立すると,すぐに自立へと歩みだし,共時的には話し言葉と同等の媒介として並び立つに至るという.この議論は,「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) に関して Crystal が展開している議論と同じである.

そして,最後に次のように締めくくられる.

Writing cannot be flatly dismissed as an imperfect, conservative quasi-transcription, as has been done up to the present day. On the contrary, writing is a system in its own right, adapted to fulfil its own specific functions, which are quite different from the functions proper to a phonetic transcription. (93)

この結論に至る途中の議論が大事なのだが,それについては明日の記事で.

・ 「#79. 手話言語学からの inspiration」 ([2009-07-16-1])

・ 「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1])

・ 「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1])

・ 「#839. register」 ([2011-08-14-1])

・ 「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1])

・ 「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1])

・ 「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1])

・ 「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1])

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート」 ([2015-08-06-1])

・ 「#2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル」 ([2015-08-15-1])

・ Vachek, Josef. "Some Remarks on Writing and Phonemic Transcription." Acta Linguistica 5 (1945--49): 86--93.

2015-09-11 Fri

■ #2328. 中英語の多言語使用 [me][bilingualism][french][latin][contact][sociolinguistics][writing][diglossia][register]

中英語における,英語,フランス語,ラテン語の3言語使用を巡る社会的・言語的状況については,これまでの記事でも多く取り上げてきた.例えば,以下を参照.

・ 「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1])

・ 「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1])

・ 「#1488. -glossia のダイナミズム」 ([2013-05-24-1])

・ 「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1])

・ 「#2025. イングランドは常に多言語国だった」 ([2014-11-12-1])

Crespo (24) は,中英語期における各言語の社会的な位置づけ,具体的には使用域,使用媒体,地位を,すごぶる図式ではあるが,以下のようにまとめている.

| LANGUAGE | Register | Medium | Status |

| Latin | Formal-Official | Written | High |

| French | Formal-Official | Written/Spoken | High |

| English | Informal-Colloquial | Spoken | Low |

Crespo (25) はまた,3言語使用 (trilingualism) が時間とともに2言語使用 (bilingualism) へ,そして最終的に1言語使用 (monolingualism) へと解消されていく段階を,次のように図式的に示している.

| ENGLAND | Languages | Linguistic situation |

| Early Middle Ages | Latin--French--English | TRILINGUAL |

| 14th--15th centuries | French--English | BILINGUAL |

| 15th--16th c. onwards | English | MONOLINGUAL |

実際には,3言語使用や2言語使用を実践していた個人の数は全体から見れば限られていたことに注意すべきである.Crespo (25) も2つ目の表について述べている通り,"The initial trilingual situation (amongst at least certain groups) developed into oral bilingualism (though not universal) which in turn gradually resulted in vernacular monolingualism" ということである.だが,いずれの表も,中英語期のマクロ社会言語学的状況の一面をうまく表現している図ではある.

・ Crespo, Begoña. "Historical Background of Multilingualism and Its Impact." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 23--35.

2015-08-26 Wed

■ #2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか? [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][spelling][grapheme][grammatology][alphabet][writing][medium]

Roman alphabet という表音文字を用いる英語にあって,連綿と続いてきた綴字改革の歴史は,時間とともに乖離してきた綴字と発音の関係を,より緊密な関係へと回復しようとする試みだったと言い換えることができる.標題のように,より厳密な音素的表記への接近,と表現してもよい.

綴字改革は英語で "spelling_reform" と呼ばれるが,reform とは定義によれば "change that is made to a social system, an organization, etc. in order to improve or correct it" (OALD8) であるから「誤ったものを正す」という含意が強い.つまり,綴字改革を話題にする時点で,すでに既存の綴字体系が「誤っている」ことが,少なくとも何ほどか含意されていることになる.では,いかなる点で誤っているのか.ほとんど常に槍玉にあげられるのは,綴字に表音性が確保されていないという点だろう.実際のところ,現代英語の綴字は,以下の記事でも見てきたとおり,表語的(表形態素的)な性格が強いと議論することができるのであり,相対的に表音的な性格は弱い.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1])

・ 「#2059. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (2)」 ([2014-12-16-1])

・ 「#2097. 表語文字,同音異綴,綴字発音」 ([2015-01-23-1])

しかし,表音素的表記がより正しいという前提は,そもそも妥当なのだろうか.(漢字がその典型とされる)表形態素的表記は,それほど悪なのだろうか.この点について,安井・久保田 (92) の指摘は的確である.

つづり字改良という仕事は,要するに,「もっと音素的表記への改良」ということに,ほかならない.が,最も純粋に音素的である書記法が,あらゆる点で最良のものであるかというと,この場合も,それが一概によいともいえないのである.特に,書記言語を音声言語と対等な一次的言語の一つと考える立場からすれば,書記言語は言語音声をよく表していなければならなないということさえいえなくなってくる〔中略〕.英語にせよ,日本語にせよ,音素的表記でさえあれば,ただちに最良の表記法であるという考えは修正されるべきである.

引用で触れられているように,書記言語の独立性というより一般的な問題も,合わせて考慮されるべきだろう.writing という medium の独立性については,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) などの記事を参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2015-08-15 Sat

■ #2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル [pragmatics][methodology][genre][medium][writing][register]

「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) で,Koch and Oesterreicher の有名な「近いことば」と「遠いことば」のモデルを紹介した.これは,言語使用域 (register) に関連して,話し言葉や書き言葉などの談話の媒体 (medium) と,新聞記事,日記,説法,インタビューなどの談話の場 (field of discourse) とが互いにどのように連動しているかを示す1つのモデルである(使用域については「#839. register」 ([2011-08-14-1]) を参照).

また,歴史語用論における証拠の問題と関連して「#2001. 歴史語用論におけるデータ」 ([2014-10-19-1]) でも,談話の媒体と場(あるいはジャンル)の関係を表わすものとして,Jucker による図を示した.

今回はもう1つ参照用に Svartvik and Leech (200) による "A spectrum of usage linking speech with writing" を導入しよう.

'Typical speech'

↑ Face-to face conversation

│ Telephone conversation

│

│ Personal letters

│ Interviews

│ Spontaneous speeches

│

│ Romantic fiction

│ Prepared speeches (such as lectures)

│

│ Mystery and adventure fiction

│ Professional letters

│ News broadcasts

│

│ Science fiction

│ Newspaper editorials

│

│ Biographies

│ Newspaper reporting

│ Academic writing

│

↓ Official documents

'Typical writing'

Koch and Oesterreicher の図のように2次元的でもないし,Jucker の図のように階層的でもない.あくまで単純かつフラットな連続体を表わす図にすぎないので,注意して解釈する必要があるが,参照には簡便だろう.

Halliday 言語学において使用域を構成する談話の媒体,場,スタイルの3種の区分は,それぞれが精緻な連続体をなしており,しかもお互いが複雑に乗り入れをしている.すべてをまともに図示しようとすれば,何重ものスペクトルになるだろう.

話し言葉と書き言葉の問題,媒体の問題については,「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]),「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) をはじめ,medium の各記事を参照されたい.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2015-08-06 Thu

■ #2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][medium][writing][spelling_reform][spelling_pronunciation]

英語の綴字と発音の関係,ひいては言語における書き言葉と話し言葉の関係について長らく考察しているうちに,頭のなかで標題のイメージが固まったきた.

まず,大前提として発音(話し言葉)と綴字(書き言葉)が,原則としてそれぞれ独立した媒体であり,体系であるということだ.これについては,「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) における Transmission や,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) も参照されたい.それぞれの媒体を,時間という川を流れる独立したボートに喩えよう.

さて,発音と綴字は確かに原則として独立してはいるが,一方で互いに依存し合う部分も少なくないのは事実である.この緩い関係を,2艘のボートをつなぐロープで表現する.かなりの程度に伸縮自在な,ゴムでできたロープに喩えるのがよいのではないかと思っている.

両媒体が互いに依存し合うとはいえ,圧倒的に多いのは,発音が綴字を先導するという関係である.発音は放っておいても,時間とともに変化していくのが常である.発音のボートは,常に早瀬側にあるものと理解することができる.一方,綴字は流れの緩やかな淵にあって,止まったり揺れ動いたりする程度の,比較的おとなしいボートである.したがって,時間が経てば経つほど,両ボートの距離は開いていく可能性が高い.しかし,2艘はロープでつながっている以上,完全に離れきってしまうわけではない.つかず離れずという距離感で,同じ川を流れていく.

稀な機会に,綴字のボートが発音のボートと横並びになる,あるいは追い越すことすらあるかもしれない.そのような事態は自然の川ではほとんどありえないが,言葉の世界では,人間が意図的にロープを短くしてやったり,綴字のボートを曳航してやるなどすれば可能である.これは,綴字改革 (spelling_reform) や綴字発音 (spelling_pronunciation) のようなケースに相当する.

この "Two-Boat Model" は,表音文字体系をもつ言語においてはおそらく一般的に当てはまるだろう.話し言葉と書き言葉の媒体は,半ば独立しながらも半ば依存し合っており,互いに干渉しすぎることなく,つかず離れずで共存しているのである.

2015-06-19 Fri

■ #2244. ピクトグラムの可能性 [grammatology][writing][double_articulation][lingua_franca][pictogram]

日本は2020年開催の東京五輪・パラリンピックに向け,図記号「ピクトグラム」 (pictogram) を全国的に統一するとともに,ISO (国際標準化機構)への登録を目指す作業を進めている.

ピクトグラムは主に災害時の避難場所を示したり,公共機関の所在を表わすなど公的な性格が強く,言語を選ばないという特徴により,1964年の東京五輪の際に活用され,世界に広く知られることとなった.豊かな文字の歴史と文化をもつ日本の生み出した,グローバル・コミュニケーションへの大きな貢献である.日本語を国際語,世界語へ仕立て上げようという試みは,日本にある程度の支持者はいるにせよ,現実的にはほとんどなされていない.しかし,視覚言語という別の側面において,日本は普遍的な記号の創出に積極的に関わっているということは,国内外にもっと宣伝されてよい.この点で2020年に向けてのピクトグラム策定への挑戦も,おおいに支持したい.国土地理院の外国人にわかりやすい地図表現検討会 の HP では,去る6月4日に報告された外国人にわかりやすい地図表現 (PDF)と題する資料が得られる. *

政府は,緊急時に頼れる場所(病院や交番),便利な場所(観光案内所,コンビニ),外国人がよく訪れる場所(ホテル,トイレ,寺院,博物館)などを中心に実用的なピクトグラムを念頭において策定しているようだが,ピクトグラムの言語を越えた可能性はそれだけにとどまらない.より一般的な意味体系に匹敵するピクトグラム体系というものは可能だろう.人類の生み出した原初の文字がピクトグラムであり,その後,音声言語との結びつきを強めながら表語文字や表音文字が発展してきた文字の歴史を思い返すとき,現在,国際コミュニケーションに供するためにピクトグラムが再評価されてきているという事実は興味深い.ピクトグラムは原始的であるがゆえに,単純で本質的で普遍的である.

ただし,ピクトグラム体系なるものが考えられるとはいっても,それのみで音声言語のもつ複雑さを再現することは難しい.文字史においても,原初の絵(文字)は,言語上の二重分節 (double_articulation) のいずれかの単位,すなわち形態素あるいは音素と結びつけられることにより,飛躍的に発展し,音声言語に匹敵する複雑な表現が可能となってきたのである.ピクトグラム体系が,絵文字や表意文字の集合という枠からはみだし,表語文字へと飛躍するとき,それはすでに個別言語の語彙体系に強く依存し始めているのであり,ピクトグラムが本来もつユニバーサルな性質が失われ始めているのだ.換言すれば,そのときピクトグラム体系は,媒介言語から群生言語へと舵を切っているのである (cf. 「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1])) .

向こう数年のピクトグラム開発国としての日本の役割を,人類の文字の歴史という広い観点から眺めるのもおもしろい.文字の歴史については,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) 及び「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) と,後者に張ったリンク先の記事を参照.

2015-02-09 Mon

■ #2114. 言語の線状性の力 [linearity][linguistics][semiotics][writing][grammatology]

「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]) の記事で,線状性は「発話において自然界における重力のように重くのしかかる根本的な条件であり,これによって言語の構造が大きく制約されている」と述べた.同様に「#1064. 人間の言語はなぜ音声に依存しているのか (2)」 ([2012-03-26-1]) でも,「宿命としての線状性 (linearity) のもたらす欠点」に言及した.いずれも線状性という言語の特性をネガティヴに解した見方だが,記号論の観点からは,考え方次第でポジティヴに解釈することもできる.池上 (136) 曰く,

これは「不便な制約」と考えることももちろんできるが,逆に,それは言語という記号体系がそれだけ対象世界の構造に完全に支配されるのではない自立的な統辞論を有していることであると捉え,そこから派生するいろいろな積極的な意味合いを考えてみることもできる.

なるほど,言語は線状性に従わざるを得ないことによって,現実の世界とは異なる虚の世界を作り出す力を有しているとも言えるわけだ.例えば,現実世界で同時に生じている A と B という2つのことを表現するのに,線状性をもつ言語では,A と B を同時に言い表すことができない.しかし,この状況をポジティヴにみれば,言語では,現実世界と非相似的に,これを A--B と表現することができる,とも言える.さらには,現実世界で A, B の順に生じていることを,B after A のように逆の順序で表現することすらできる.これは,言語が「「実の世界」への依存から解き放たれて,自らの「虚の世界」を自由に創り出す可能性を持つ」(池上,p. 167)ことを示している.

上では言語の線状性を考えるのに音声言語 (speech) を念頭においてきたが,書記言語 (writing) ではどうだろうか.書記言語は,時間上ではなく空間上に配置されているという特徴がある.書記言語が用いられる場合,読み手が視線を運ぶ順序は,通常,文字に沿ってであり,結局のところ対応する音声言語の発せられる順序に準ずる.したがって,書記言語も原則として線状性に従っていることが分かる.

しかし,線状性からの逸脱にポジティヴな意味を求めるのであれば,書記言語にはその可能性が大いに広がっている.書き手にとっては,時間に沿って書き進めるほかないが,読み手にとっては,その気になればどこからでも読み始めることができるし,書かれた面の全体を眺めることもできる.また,書き順や文字を書き進める(読み進める)方向について通言語的に絶対的なものはなく,言語ごとにヴァリエーションが認められることも,書記言語に多少の自由度があることを示している.個々の書記言語に特有の形態論(形字論)や統辞論(統字論)が論じられる所以である.さらに逸脱の度合いが高い意図的な事例としては,具象詩のような試みがある.ついでに書記言語の枠からは大きくはみ出すが,映画,劇画,絵巻物などは,線状性とそれに対する現示性を融合させた高次の記号体系として,独創的な虚の世界を生み出す力をもっている(池上,pp. 140--42).書記言語は,このように線状性の呪縛からある程度解放されているという点で音声言語と異なっており,むしろ現示性を有する絵画や写真に近い側面がある.

音声言語は線状性に従わざるを得ないからこそ虚の世界を生み出すことができ,書記言語は線状性の呪縛からある程度自由になることができることにより,音声言語とは異なる世界を創出できる.言語は線状性に屈服しているのではなく,むしろそれを食い物にして新たな創造力を獲得したのだ.これこそ,ポジティヴ志向の記号論といえる.

・ 池上 嘉彦 『記号論への招待』 岩波書店〈岩波新書〉,1984年.

2015-01-31 Sat

■ #2105. 英語アルファベットの配列 [writing][grammatology][alphabet][phonetics][greek][latin][etruscan][grapheme]

昨日の記事「#2104. 五十音図」 ([2015-01-30-1]) の終わりにアルファベットの配列について触れたので,今回はその話題を.なぜ英語で用いられるアルファベットは「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ」という並び順なのだろうか.

文字の配列の原理として,4種類が区別される(大名, p. 155).

(1) 音韻論的分類法.音韻論の原理に基づくもので,昨日示した五十音図のほか,サンスクリット語の文字(悉曇,梵字),ハングルなどがある.

(2) 形態論的分類法.形字の原理に従うもので,漢和辞典の部首索引など.

(3) 意義論的分類法.意味の関連を考慮したもの.漢和辞典の部首は意符でもあるので,部分的には意義論的分類法に従っている.また,中国最古の字書『説文解字』では,文字の並びそれ自身が意味をもっていたという点で,意義論的分類の一種と考えられる.千字文,「あめつちの詞」,「いろは」 (cf. 「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]))なども,字の並びが全体として章句を構成している点で,この分類に属する.

(4) 年代順的分類法.各文字が派生したり加えられたりした順に並べる原理.例えば,<Z> はラテン・アルファベットにおいて後から加えられたので,文字セットの最後に配されている等々.<G>, <X>, <I--J>, <U--V--W-Y> も同じ.仮名の「ん」も.

英語アルファベットはラテン・アルファベットから派生したものであり,後者が6世紀末にブリテン等に伝えられて以来,新たな文字が付け加わるなど,いくつかの改変を経て現代に至る.したがって,英語アルファベットの配列は,原則としてラテン・アルファベットの配列にならっている考えてよい.では,ラテン・アルファベットの配列は何に基づいているのか.それは,ギリシア・アルファベットの配列である.ギリシア・アルファベットの配列が基となり,それにいくつかの改変が加えられ,ラテン・アルファベットが成立した.

ギリシア・アルファベットからラテン・アルファベットに至る経緯には,前者の西方型の変種 (cf. 「#1837. ローマ字とギリシア文字の字形の差異」 ([2014-05-08-1])) やエトルリア語 (Etruscan) が関与しており,事情は複雑である.この過程で <C> から <G> が派生したり (cf. 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])) ,その <G> がギリシア・アルファベットでは <Z> の占めていた位置に定着したり,<Z> が後から再導入されたりした.また,<F> は「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) でみたような経緯で現在の位置に納まった.<I--J> の分化や <U--V--W--Y> の分化 (cf. 「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1])) も生じて,それぞれおよそ隣り合う位置に配された.このように種々の改変はあったが,全体としてはギリシア・アルファベットの配列が基盤にあることは疑いえない.

では,そのギリシア・アルファベットの配列の原理は何か.「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) でみたように,ギリシア・アルファベットは,セム・アルファベット (Semitic alphabets) の1変種であるフェニキア・アルファベット (Phoenician alphabet) に由来する.したがって,究極的にはフェニキア・アルファベットなどの原初アルファベットの配列原理を理解しなければならない.

「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]) に掲げた文字表の右端2列が,セム語における文字の名称と意味である.並び合っている1組の文字の意味が,「手」 (yod) と「曲げた手」 (kaf) ,「水」 (mēm) と「魚」 (nūn) のように何らかの関係をもっているところから考えると,少なくとも部分的には意義論的分類法に従っているのではないかと思われる節がある.一方,bet, gaml, delt は破裂音を表し,hé, wau (セム語ではこの位置にあった), zai は摩擦音を表し,lamd, mém, nun は流音を表すなど,音韻論的分類法の原理も部分的に働いているようにみえる.全体としても,およそ子音は調音位置が唇から咽喉へ,母音は低母音から高母音へと並んでいるかのようだ(大名,p. 157).

以上をまとめると,英語アルファベットの配列は,一部意義論的,一部音韻論的な原理で配列されたと思われるフェニキア・アルファベットに起源をもち,そこへギリシア・アルファベットとラテン・アルファベットの各段階において主として年代順的な原則により新しい文字が加えられるなど種々の改変がなされた結果である,といえる.関連して「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) も参照されたい.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-01-30 Fri

■ #2104. 五十音図 [writing][hiragana][japanese][grammatology][phonetics][vowel][consonant][sanskrit]

日本語ひらがなの五十音図といえば,言わずと知れた下表を指す. *

| わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |

| (ゐ) | り | み | ひ | に | ち | し | き | い | |

| る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | |

| (ゑ) | れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | |

| を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |

旧仮名遣いの「ゐ」と「ゑ」を含めても実際には50の異なる音(モーラ)を表してはおらず,表の中に穴もある.だが,5×10の表におよそまとめられるという意味で,五十音図と呼び習わされている.五十音図は,ひらがなの学習に活躍するのみならず,上一段活用や下二段活用など現代日本語や歴史日本語の文法記述にもなくてはならない存在であり,日本語のなかに占める位置は大きい.にもかかわらず,なぜこの並び順なのかが広く問われることはない.

実は,この見慣れた五十音図の背後には,調音音声学の原理が隠されている.この話題について大名 (2--12) が丁寧かつ易しく解きほぐしているので,是非そちらを参照してもらいたいが,原理の概要のみ以下に記そう.

まず母音の5段の並びについて,なぜ「あいうえお」の順なのか.「あ」は広い(低い)母音であり,続く「い」と「う」はそれぞれ狭い(高い)母音,最後に来る「え」と「お」はそれぞれ中間的な開き(高さ)の母音である.広→狭→中の順に配置されており,それぞれの内部では前舌母音→後舌母音という順序となっている.(母音四辺形を簡略化した)母音三角形で考えるならば,「あいう」と3つの頂点を押さえてから,中段の「えお」で締めくくっているとみることができる.「えお」が最後に来ているのは,歴史的には五十音図の基盤をなすと考えられているサンスクリット語の音韻論において,/e/, /o/ はそれぞれ二重母音 /ai/, /au/ に基づいており,いわば二次的な母音であるという考え方に基づいているようだ(高島,p. 44).

次に「あかさたなはまやらわ」の順序について.あ行の母音から始まり,か行からま行まで子音行が続き,や行からわ行までは半母音行となっている.子音行については,調音点が口の奥から口先へと配列されており,その内部では調音様式にしたがって摩擦音,破裂音,鼻音と並ぶ.具体的に見ると,最初のか行(軟口蓋・破裂音)は軟口蓋音で孤立しているが,続くさ行,た行,な行はそれぞれ歯茎音であり,上記の調音様式順に並んでいる.その後,は行(歴史的な /p/ や /ɸ/ を反映)とま行はともに唇音であり,摩擦音(あるいは破裂音),鼻音の順に並んでいる.「やらわ」の3行については,半母音という扱いでいわばオマケである.それでも,調音点は硬口蓋→歯茎→唇と口の奥から先へ整然と並べられている.なお,ら行が半母音とされるのは,母音の r がサンスクリット語に存在することによる(高島,p. 44).

「#1008. 「いろは」と ABC」 ([2012-01-30-1]) の記事で,「阿吽(あうん)」について触れた.「阿」は口を開く音で字音の初め,「吽」は口を閉じる音で字音の終わりを表わし,両方合わせて万物の初めと終わりを示すとされる.これは,五十音図にも反映されている最初に配置される母音 /a/ と最後に配置される子音 /m/ (hum) に由来している.

いろはの歴史は「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]) で見たとおり紀元1000年前後に遡るようだが,五十音図についてもおよそ同時期の11世紀初めの醍醐寺蔵『孔雀経音義』にみられる図が,現存する最古のものである.起源説については,上ではサンスクリット語(悉曇,梵字)から出た,あるいはそれに基づいて整理されてきたという説を採ったが,漢字音の反切のために作られたとする説,悉曇のひな形として作られたとする説などがあり,諸説紛々としている.なお,「五十音図」の名称は江戸時代の僧契沖によるものである.

関連して,アルファベットの並びについて,「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) を参照.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

・ 高島 淳 「インドの文字と日本」『月刊言語』第34巻第10号,2005年,42--49頁.

2014-11-03 Mon

■ #2016. 公的な綴字と私的な綴字 [spelling][standardisation][orthography][johnson][printing][writing]

書き言葉には,formality のレベルが存在する.日本語を書くときにも,それが最終的に公的な印刷物に付される予定であれば,例えば漢字に間違いのないよう気をつけるなど,格段の注意を払うのが普通である.一方,電子メールの文章などでは,印刷物よりは格式度が下がることが多く,ビジネスなど比較的公的な性格の強い文章であっても誤字脱字などは決して少なくない.私的なメール文章であれば,なおさら誤字脱字などが目立つことは,誰しも経験しているところである.さらに,自分しか読むことのない備忘録などでは,文法も乱れており,漢字や句読点も適当に使ったりする.もしそれを人に見られ,書き方が誤っていると指摘されたとしても,私たちはそれは誤りではなく,略式な書き方にすぎないと反論したくなるだろう.書き言葉には,正書法の観点からの正誤とは別の軸として,formality の観点からの格式・略式という軸がある.これは現代英語でも同じである.

英語において綴字の標準化と固定化が着々と進行していた17--18世紀にも,状況は同じだった.綴字には,正誤とは別の軸として formality の軸が存在していた.Addison, Dryden, Swift, Johnson など当時の文人は,1つの固定した正しい綴字で英語を書くことを主張し,正書法の規範を確立しようとしたが,それはあくまで公的な文章を書く場合に限定されていた.というのは,彼らも私信などでは,揺れた綴字を頻繁に用いていたからである.Swift は他人の手紙における綴字には厳しかったにもかかわらず,自らも jail/gaol, hear/here/heer, college/colledge などと揺れていたし,Johnson は自ら書いた辞書でこそ綴字の固定化にこだわったが,私的な書き物では complete/compleet, pamphlet/pamflet, dos/do's/does と変異を示した.Johnson ですら,私信においては特に厳しく正書法を守る必要を感じていなかったのである.Horobin (157) は,17--18世紀におけるこの状況について,以下のように述べている.

Rather being a marker of literacy or education, non-standard spellings in private letters seem to have been considered a marker of relative formality. These private spellings do not appear in printed works, which follow the accepted standard spelling conventions.

この状況は,多かれ少なかれ19世紀以降,現在まで続いているといっても過言ではない.書き言葉については,正書法の問題と formality の問題,あるいは公私の問題とを混同してはならないということだろう.

公私ということでいえば,コンピュータ上でものを書くことが多くなってきた昨今,私的なメモを書いているときですら,半ば自動的にスペルチェッカー,漢字変換,文書校正などのチェック機能が作動するようになってきた.かつては植字工や出版・印刷業者が請けおってきた公的なチェック機能が,現在,コンピュータによって私的な書き物の領域にも侵入してきているといえるだろう.正書法を絶対視する規範主義的な立場の人にとっては,このような自動チェック機能の存在は望ましくすら思われるのかもしれないが,正書法の権化ともいえるかの Swift や Johnson ですら,現代のこの規範の押しつけには辟易するのではないだろうか.「正しさ」が是非とも必要になるのは公的な文脈においてであり,私的な文脈でいちいち「正しさ」を説教されるのは息苦しく感じる.半自動で作動するスペルチェッカーや漢字変換の背後に控えている辞書が一体何なのか,規範の正体が半ばブラックボックスとなっている状況で,常に「正しさ」を強要されているということは,考えてみると息苦しいばかりか,危うさすら感じさせる.Swift と Johnson の見せた公私の区別は,案外,常識的な線をいっていたのかもしれない.

書き言葉への植字工の介入という話題については,「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1]) を参照されたい.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-07-13 Sun

■ #1903. 分かち書きの歴史 [punctuation][manuscript][writing][grammatology][syntagma_marking][alphabet][distinctiones]

単語と単語の間にスペースを挿入する書記慣習を分かち書きと呼んでいる.本ブログでは,「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1]),「#1113. 分かち書き (2)」 ([2012-05-14-1]),「#1114. 草仮名の連綿と墨継ぎ」 ([2012-05-15-1]) の記事で取り上げてきた.分かち書きは,現代英語を含めローマ字を用いる書記体系では当然視されているが,古代ローマのラテン語表記において,分かち書きが習慣的に行われていたわけではない.英語史としてみれば,分かち書きは,古英語期にキリスト教ともにアイルランドの修道僧によってもたらされた慣習であり,その歴史は意外と新しい.Horobin (72) 曰く,

. . . we need to remember that word division and the use of blank spaces between words was a relatively new phenomenon when the Beowulf manuscript was written. In Antiquity manuscripts were written using scriptio continua, a continuous script without any breaks between words at all. The practice of dividing words in the way we do today was introduced by the Irish monks who brought Christianity to the Northumbrians.

古代ローマの伝統的な続け書き (scriptio continua) に代わり,革新的な分かち書き (distinctiones) が最初にラテン語を解さないアイルランド人,そして後にアングロサクソン人によって採用されることになったことは,偶然ではない.日本語母語話者は,分かち書きも句読点もない,ひらがなだけの文章を非常に読みにくく感じるだろうが,日本語を知っている以上,なんとかなる.しかし,日本語を母語としない学習者にとっては,さらに読みにくく感じられるだろう.同様に,ラテン語を母語とするものは scriptio continua で書かれたラテン語の文章を読むのに耐えられたかもしれないが,非母語としてのラテン語の学習者であった古英語期のアイルランド人やイングランド人は苦労を強いられたろう.そこで彼らは,読みやすさと解釈のしやすさを求めて,句読法に一大革新をもたらすことになったのである.この辺りの事情について,Clemens and Graham より2箇所引用する.

In late antiquity, scribes wrote literary texts in scriptura continua (also sometimes called scriptio continua), that is, without any separation between the words. Moreover, often they did not enter any marks of punctuation on the page. In many cases, punctuation was added by the reader, in particular by the reader who had to recite the text aloud. Such punctuation was often only sporadic, inserted at those points where it was necessary to counteract possible ambiguity (for example, when it was not immediately clear where one word ended and another began). (83)

Irish and Anglo-Saxon scribes made notable contributions to the use and development of the distinctiones system. Following their conversion to Christianity in the fifth and sixth through seventh centuries, respectively, the Irish and the Anglo-Saxons copied Latin texts avidly. Because their native languages were not directly related to Latin, these scribes required more visual cues to understand Latin than did Italian, Spanish, or French scribes. It was Irish scribes who were primarily responsible for the introduction of the practice of word separation, a major contribution to what has been called the "grammar of legibility." Once word separation became common, later scribes sometimes "updated earlier manuscripts by placing a punctus between words in texts originally written in scriptura continua. (83--84)

イギリス諸島の修道僧たちは,ラテン語の scriptio continua の読みにくさを疎んじ,自らが書くときには語と語の間にスペースを入れる慣習を確立した.すでに scriptio continua で書かれてしまっている文章については,語と語の間に句読点を挿入することで,読みやすさを確保しようとした.したがって,統語的な区切り ("grammar of legibility") を明確にするために,彼らは分かち書き以外にもいくつかの手段を編み出したのだが,その中でもとりわけ有効な慣習として確立したのが,分かち書きだった.

現在私たちが英語の書き言葉において当然視している分かち書きという慣習は,外国語学習者がその言語の読み書きを容易にするために編み出した語学学習のテクニックに由来するのである.この点では,語句注釈や漢文の訓点とも通じるところがある.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Clemens, Raymond and Timothy Graham. Introduction to Manuscript Studies. Ithaca & London: Cornel UP, 2007.

2014-07-03 Thu

■ #1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か [alphabet][japanese][writing][grammatology][orthography][romaji][j][norman_french][digraph]

昨日の記事 ([2014-07-02-1]) の最後に,ヘボン式ローマ字の綴字のなかで,とりわけ英語風と考えられるものとして <sh>, <ch>, <j> の3種を挙げた.現代英語の正書法を参照すれば,これらの綴字が,共時的な意味で「英語風」であることは確かである.しかし,この「英語風」との認識の問題を英語史という立体的な観点から眺めると,問題のとらえ方が変わってくるかもしれない.歴史的には,いずれの綴字も必ずしも英語に本来的とはいえないからである.

まず,<sh> = /ʃ/ が正書法として確立したのは15世紀中頃のことにすぎない.古英語では,この子音は <sc> という二重字 (digraph) で規則的に綴られていた.この二重字は中英語へも引き継がれたが,中英語では様々な異綴りが乱立し,そのなかで埋没していった.例えば,現代英語の <ship> に対応するものとして,中英語では <chip>, <scip>, <schip>, <ship>, <sip>, <ssip> などの綴字がみられる.このなかで,中英語期中最もよく用いられたのは <sch> だろう.現代的な <sh> は,13世紀初頭に Orm が初めてかつ規則的に用いたが,ある程度一般的になったのは14世紀のロンドンで Chaucer などが <sh> を常用するようになってからである.その後,<sh> は15世紀中頃に広く受け入れられるようになり,17世紀までに他の異綴りを廃用へ追い込んだ.このように,二重字 <sh> の慣習は,英語の土壌から発したことは確かだが,中英語期の異綴りとの長い競合の末にようやく定まった慣習であり,英語の規準となってからの歴史はそれほど長いものではない (Upward and Davidson 157) .

次に,<ch> = /ʧ/ の対応の起源は,疑いなく外来である.この子音は,古英語では典型的に前舌母音の前位置に現われ,規則的に <c> で綴られた.しかし,音韻変化の結果,<c> は同じ音韻環境で /k/ をも表わすようになり,二重の役割をもつに至った.この両義性が背景にあったことと,中英語期に Norman French の綴字慣習が広範な影響力をもったことにより,英語では自然と Norman French の <ch> = /ʧ/ が受け入れられる結果となった.12世紀には,早くも古英語的な <c> = /ʧ/ の対応はほとんど廃れ,古英語由来の単語も以降こぞって <ch> で綴り直されるようになった.二重字 <ch> の受容には,文字と音韻の明確な対応を目指す言語内的な要求と,Norman French の綴字習慣の進出という言語外的な要因とが関与しているのである (Upward and Davidson 100) .

<j> については,「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) と「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) で見たように,フランス借用語を大量に入れた中英語期に,やはりフランス語の綴字習慣をまねたものが,後に英語でも定着したにすぎない.実際,<j> で始まる英単語は原則として英語本来語ではない.

以上のように,今では「英語風」と認識されている <sh>, <ch>, <j> も,定着するまでは不安定な綴字だったのであり,当初から典型的に「英語風」だったわけではない.<ch> と <j> の2つに至っては,当時のファッショナブルな言語であるフランス語の綴字習慣の模倣であった.英語が当時はやりのフランス語風を受容したように,日本語が現在はやりの英語風を受容したとしても驚くには当たらないだろう.綴字習慣や正書法も,時代の潮流とともに変化することもあれば変異もするのである.そして,言語接触における影響の方向は,流行や威信などの社会言語学的な要因に依存するのが常である.ローマ字の○○式の評価も,歴史的な観点を含めて立体的になされる必要があると考える.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2014-07-02 Wed

■ #1892. 「ローマ字のつづり方」 [alphabet][japanese][writing][grammatology][orthography][romaji][language_planning]

「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) の記事で触れたように,現代の日本語におけるローマ字使用の慣用は,概ね 1954年に政府が訓令として告示した「ローマ字のつづり方」に拠っている.これは様々な議論の末に昭和29年12月に告示されたものであり,それまでの慣用をも勘案して,第一表(=訓令式)と第二表(=ヘボン式と第一表にもれた日本式)を含めた折衷的な提案だった.「まえがき」によれば,第一表を基準としながらも,国際的関係や慣例によって改め難い場合には第二表によってもよいとしている.以下に,2つの表を掲げよう.

| 第1表 | (訓令式) | a | i | u | e | o | |||

| ア | イ | ウ | エ | オ | |||||

| ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo | ||

| カ | キ | ク | ケ | コ | キャ | キュ | キョ | ||

| sa | si | su | se | so | sya | syu | syo | ||

| サ | シ | ス | セ | ソ | シャ | シュ | ショ | ||

| ta | ti | tu | te | to | tya | tyu | tyo | ||

| タ | チ | ツ | テ | ト | チャ | チュ | チョ | ||

| na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo | ||

| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ニャ | ニュ | ニョ | ||

| ha | hi | hu | he | ho | hya | hyu | hyo | ||

| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | ヒャ | ヒュ | ヒョ | ||

| ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo | ||

| マ | ミ | ム | メ | モ | ミャ | ミュ | ミョ | ||

| ya | (i) | yu | (e) | yo | |||||

| ヤ | イ | ユ | エ | ヨ | |||||

| ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo | ||

| ラ | リ | ル | レ | ロ | リャ | リュ | リョ | ||

| wa | (i) | (u) | (e) | (o) | |||||

| ワ | イ | ウ | エ | オ | |||||

| ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo | ||

| ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ギャ | ギュ | ギョ | ||

| za | zi | zu | ze | zo | zya | zyu | zyo | ||

| ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ジャ | ジュ | ジョ | ||

| da | (zi) | (zu) | de | do | (zya) | (zyu) | (zyo) | ||

| ダ | ジ | ズ | デ | ド | ジャ | ジュ | ジョ | ||

| ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo | ||

| バ | ビ | ブ | ベ | ボ | ビャ | ビュ | ビョ | ||

| pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo | ||

| パ | ピ | プ | ペ | ポ | ピャ | ピュ | ピョ |

| 第2表 | (標準式)〈ヘボン式〉 | sha | shi | shu | sho | |

| シャ | シ | シュ | ショ | |||

| tsu | ||||||

| ツ | ||||||

| cha | chi | chu | cho | |||

| チャ | チ | チュ | チョ | |||

| fu | ||||||

| フ | ||||||

| ja | ji | ju | jo | |||

| ジャ | ジ | ジュ | ジョ | |||

| (日本式) | di | du | dya | dyu | dyo | |

| ヂ | ヅ | ヂャ | ヂュ | ヂョ | ||

| kwa | ||||||

| クワ | ||||||

| gwa | ||||||

| グワ | ||||||

| wo | ||||||

| ヲ |

「ローマ字のつづり方」の告示に至るまでのローマ字の正書法を巡る議論は熾烈だった.その後も,○○式それぞれの支持者は主張を続けており,論争の火種は今もくすぶっている.昨今は,コンピュータのローマ字漢字変換の普及,日本語の国際化,「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1]) のような動向がみられることから,ローマ字に関する議論が再燃する可能性がある.

さて,ここではいずれの方式を採るべきかという問題の核心には入り込むことはせずに,英語の正書法に近いとされるヘボン式のどこが英語的なのかを確認するにとどめよう.訓令式と比較するとすぐにわかるが,ヘボン式が体系的に英語風といえるのは,シャ行,チャ行,ジャ行である.訓令式の <sya>, <syu>, <syo>, <tya>, <tyu>, <tyo>, <zya>, <zyu>, <zyo> は,ヘボン式では <sha>, <shu>, <sho>, <cha>, <chu>, <cho>, <ja>, <ju>, <jo> に対応する.また,これと関連して,体系的というよりは個別的だが,訓令式 <si>, <ti>, <zi> は,ヘボン式 <shi>, <chi>, <ji> に対応する.ほかにヘボン式には <fu> や <tsu> もあるが,ヘボン式の体系的かつ顕著な「英語風」は,とりわけ <sh>, <ch>, <j> の3種の綴字といってよいだろう.しかし,実は,これらの綴字を「英語風」と認識するのは,あくまで近現代の発想である.英語史の観点からみると,これらは必ずしも典型的に「英語風」といえるものではない.これについては,明日の記事で.

2014-06-19 Thu

■ #1879. 日本語におけるローマ字の歴史 [alphabet][japanese][writing][grammatology][orthography][romaji][language_planning]

ローマン・アルファベット誕生の歴史については,アルファベットの派生を扱った「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]) の記事で概観してきた.ラテン語を書き表すために発展したローマン・アルファベットは,その後,西ヨーロッパを中心に広がり,さらに世界史の経緯とともにヨーロッパ外へ拡散し,「#1861. 英語アルファベットの単純さ」 ([2014-06-01-1]) も相まって,現在では世界化している(関連して「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1]) を参考).日本語におけるローマ字の使用は室町時代後期に遡るが,これもローマン・アルファベットの世界的拡散の歴史の一コマである.以下,日本語におけるローマ字の歴史を,古藤 (118--24) に拠って要約しよう.

日本に初めてローマ字が伝えられたのは,16世紀後半,室町時代の末である.キリスト教の宣教師とともにもたらされた.1590年(天正18年),イタリア人のワリニャーニ (1539--1609) が島原に活字印刷機をもたらし,それでローマ字による初の書『サントスの御作業の内抜書き』 (1591) を刊行した.続いて,長崎,天草,京都などで数多くのローマ字書きの「キリシタン資料」が出版されることになったが,『ドチリナ・キリシタン(吉利支丹教義)』 (1592) などでは,ポルトガル語の発音に基づいて日本語が表記されており,当時の日本語の発音を知る上で貴重な資料となっている.

続く江戸時代には鎖国が行われ,一時期,ローマ字の普及が妨げられることとなった.その間に,新井白石 (1657--1725) が1708年(宝永5年)に屋久島に漂流したローマ人宣教師シドッチを訊問してローマ字その他の知識を得て,洋語に対して初めて一貫してカタカナを当てた『西洋紀聞』を世に送ったが,日本におけるローマ字の発展に直接は貢献しなかった.江戸時代後期には蘭学が盛んになるとともにオランダ語式のローマ字が用いられ,やがてドイツ語式やフランス語式も現われたが,明治維新のころには英語式が最も優勢となっていた.英語式ローマ字が一般化したのは,1767年(慶応3年)にアメリカの眼科医・宣教師のヘボン (James Curtis Hepburn; 1815--1911) が著わした日本初の和英辞典『和英語林集成』に負うところが大きい.この第3版で採用されたローマ字表記が「ヘボン式(標準式)」の名で広く普及することになった.

明治時代になると,ローマ字を国字にしようという運動が高まったが,英語表記に近いヘボン式(標準式)をよしとせず,日本語表記に特化した「日本式」こそを採用すべしと田中館愛橘 (1856--1952) が提唱するに至り,両派閥の対立が始まった.この対立はその後も長く続くことになり,大正時代には文部省,外務省などがヘボン式を,陸海軍,逓信省などは日本式をそれぞれ支持した.政府は統一を目指して臨時ローマ字調査会を組織し,6年の議論の末,1937年に日本式を基礎にヘボン式を多少取り入れた「訓令式」を公布した.

だが,議論は収まらず,1954年に,政府は第一表(=訓令式)と第二表(=ヘボン式と第一表にもれた日本式)を収録した「ローマ字のつづり方」を訓令として告示することになった.すでに駅名やパスポートの人名に採用されていたヘボン式にも配慮しつつの折衷的な方式だったが,その後,ある程度の承認を得たとはいえるだろう.現在の教育では,ローマ字は小学校4年生で学ぶことになっている.

町の看板にローマ字があふれ(「#1746. 看板表記のローマ字」 ([2014-02-06-1])),コンピュータのローマ字漢字変換が普及し,日本語の国際化も進んでいる現在,新たな観点から日本語におけるローマ字使用の問題を論じる時期が来ているように思われる.

・ 古藤 友子 『日本の文字のふしぎふしぎ』 アリス館,1997年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow