2019-05-13 Mon

■ #3668. なぜ大文字と小文字の字形で異なるものがあるのですか? [sobokunagimon][alphabet][writing][calligraphy][capitalisation]

標題は非常によく出される素朴な疑問です.ローマン・アルファベットの大文字・小文字の字形には,<C, c>, <K, k>, <O, o>, <P, p>, <S, s>, <U, u>, <V, v>, <W, w>, <X, x>, <Z, z> のようにほぼ相似形のものがあります.これらは分かりやすく学習も容易です.しかし,一方で <A, a>, <B, b>, <D, d>, <E, e>, <F, f>, <G, g>, <H, h>, <I, i>, <J, j>, <L, l>, <M, m>, <N, n>, <Q, q>, <R, r>, <T, t>, <Y, y> のように相似形でないものもあります.相似形でないばかりか,相当かけ離れているペアもあります.たとえば <D, d> などはループの向きが左右逆です.なぜこのような似ていない大文字・小文字のペアがあるのでしょうか.

「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1]) で大文字と小文字の略史を記しましたが,ざっくりまとめれば次のようになります.まず,ローマ時代には大文字のみが存在しました.碑文として彫られた格調高い Imperial capitals が,その代表的な書体です.その後,ローマ帝国が崩壊し,時代が中世に移り変わると,各国で様々な草書体が生み出されました.早書きに耐える実用的な書体が求められたためです.実用的な書体の字は,いきおい小型化します.これが小文字の起源です.

漢字の楷書体,行書体,草書体を思い浮かべてみればわかると思いますが,草書体化が進むと,元の字形から著しくかけ離れていくのが普通であり,相似していることはむしろ稀です.ローマン・アルファベットでもそれは同じことで,各国・各時代において草書体化や書体の派生が重なり,結果としてしばしば元の大文字とは見映えが異なる小文字が成立することになりました.中世の代表的な小文字の書体は,781--90年のシャルルマーニュの教育改革に際して生み出された Carolingian minuscule という書体です.

さて,時代がルネサンスに入ると,イタリアで新時代にふさわしい書体を採用しようという動きが起こります.古典にあこがれていたルネサンス期の人々は,大文字には古代ローマの威厳を体現する Imperial capitals を採用しました.しかし,小文字については,ローマ時代には前述のとおりそれが存在しなかったため,中世の代表的な小文字書体である Carolingian minuscule を採用することにしました.Carolingian minuscule も,いってみれば Imperial capitals からの派生書体の1つといえますが,数世紀にわたる草書体化を繰り返した果ての姿ですから,当然ながら Imperial capitals の字形とはそれなりに異なったものになってしまっていました.この Imperial capitals (大文字)と Carolingian minuscule (小文字)のペアが,初期近代期にイタリア以外にも広がり,現代のローマン・アルファベットの標準的な書体となったのです.

標題の素朴な疑問に立ち戻りましょう.上記のような経緯で現在の大文字と小文字のセットが定まってきたことを考えれば,両者の字形がきれいな相似形となることは,むしろ稀なことだとわかります(冒頭に挙げたように,実際に相似字形のペアは少数派です).ただし,漢字に比べればローマン・アルファベットは単純な幾何学的字形なので,形が崩れたとしても,そこそこ相似的にとどまる傾向もあるのだろうとは思います.

標題の疑問は,「なぜ大文字と小文字の字体で同じものがあるのですか?」と問い直すほうが妥当かもしれません.

2019-01-12 Sat

■ #3547. 文字体系の原理,3種 [writing][grammatology][grapheme][alphabet][typology]

古今東西の文字の種類について,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]),「#3443. 表音文字と表意文字」 ([2018-09-30-1]) などで話題にしてきた.

英語のアルファベットは原則として表音文字,とりわけ単音文字といってよいが,綴字としてみれば表語文字(正確には表形態素文字)に近いという点で混合的な性質をもっている.漢字は,典型的な表語文字と称されるが,ときに表音的な用いられ方もする.どの文字体系も,純粋に表音なり表語なりという単一の機能を担っているわけではなく,いずれも混合的ととらえるべきである.あくまで各原理の配分バランスの問題とみてよいだろう.

上で「機能」とか「原理」とか呼んできたものは,「表音」と「表語(あるいは表形態素)」の2種類につきるだろうか.いや,もう1つありそうに思われる.それは「歴史」あるいは「伝統」である.どういうことかというと,ソシュールと並ぶ構造主義言語学の先駆者 Jan Baudouin de Courtenay が "phonetic", "etymological", "historical" の3つを,文字体系における3つの原理として,つまり正書法の決定要因として挙げているのだ (Rutkowska 206) .これらは,換言すれば "pronunciation", "origin", "tradition" である.

2つめの "etymological/origin" とは,共時的に引きつけていえば表語・表形態素機能を指しているといってよい.そして,3つめの "historical/tradition" とは,共時的な表音・表語機能としては説明できない,その他の一切合切の綴字現象を説明するための(最後の)手段を指す.クルトネは,共時的にみて不規則なものを,この第3の箱に投げ込むということだ.

なるほど,「不規則」や「説明不能」といってしまっては身も蓋もないところを,「歴史」や「伝統」といえばスマートに聞こえるから,ものは言いようである.私が翻訳した『スペリングの英語史』の著者 Simon Horobin も,英語の綴字には「歴史」と「伝統」が宿っていると主張して筆を下ろすのだが,これも皮肉な見方をすれば「不規則」とか「無秩序」の体のよい言い換えなのかもしれない.

ただ,「ものは言いよう」ということも,それ自身が1つのものの言いようなのであって,別の言い方をすれば「見方の転換」なのである.文字体系が完璧な共時的機能を有する機構であるとする構造主義的な見方自体が,偏っているのだろう.おそらく文字体系の何割かは通時的な産物としてしか説明できず,歴史と伝統が生み出したものと考えざるをえない代物なのだろうと思う.

・ Rutkowska, Hanna. "Orthography." Chapter 11 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 201--17.

2019-01-10 Thu

■ #3545. 文化の受容の3条件と文字の受容 [writing][japanese][kanji][alphabet][runic][buddhism][christianity]

安藤達朗(著)『いっきに学び直す日本史 古代・中世・近世 【教養編】』を読んでいる.様々な点で示唆に富む日本史だ.pp. 30--31 に「文化の受容」と題するコラムがあり,その鋭い洞察に目がとまった.

異質の文化が受容されるには,一般に3つの条件がある.第一に,それが先進的なものであるならば,それを受容しうる能力がなければならない.例えば,江戸幕末に欧米近代文明を受容できたのは,日本人の中にすでに合理的思考法の素地もあり,技術に対する理解もかなり進んでいたからである.第二に,それを受容することが必要とされなければならない.例えば,元寇の際に日本軍は元軍の「てつはう」に悩まされながらも,それを取り入れる関心を示さず,戦国時代には鉄砲が伝わると数年後に国産されるようになったのは,鎌倉時代には集団戦が一般化していなかったからである.第三に,受容するに際して,受容する側の主体的条件によって選択がなされ,変更が加えられる.例えば仏教が受容されるとき,その教義よりは呪術的な側面に関心が向けられ,一方では鎮護国家の仏教となり,一方では土俗信仰と密着していったことはそれを示す.

文化の受容には,(1) 受容能力,(2) 受容の必要性,(3) 選択と変更,の3点が要求されるということだ.

言語史に関連する文化の受容の最たるものは,文字の受容だろう.英語や日本語の文字の歴史を振り返ると,いずれも進んだ文字文化をもっていた大陸からの影響で文字を使い出した.アングロサクソン人も日本人も,ローマ字や漢字との接触こそ紀元前後からあったが,必ずしもその段階でそれを「受容」はしなかった.そこまで文化が開けておらず受容の「能力」も「必要性」も足りなかったからだろう.要は当時はまだ準備ができていなかったのである.アングロサクソンでも日本でも,先進的な文字は5--6世紀になってようやく,国家成立の機運や大陸の宗教の流入という契機と結びつく形で,本格的に受容されるに至った.文字受容の能力と必要性を磨くのに,最初の接触以来,数世紀の時間を要したのである.

また,「選択と変更」という観点から,両社会の文字の受容を再考してみるのもおもしろい.アングロサクソン人はローマ字を受容する以前にすでにルーン文字をもっていたのであり,その意味では2つの選択肢のなかから外来の文字セットをあえて「選択」したともいえる.あるいは,後に常用するようになったローマ字セットのなかにルーン文字に由来する <þ> や <ƿ> を導入したのも,一種の「選択」とも「変更」ともいえる.日本の漢字の受容についても,数世紀の時間は要したが,漢字セットの部分集合を利用し,大幅な形態や機能の「変更」を経て仮名を作り出したのだった.

日英の文字の受容史については,これまでもいろいろと書いてきたが,とりわけ以下の記事を参考として挙げておきたい.

・ 「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1])

・ 「#850. 書き言葉の発生と論理的思考の関係」 ([2011-08-25-1])

・ 「#2386. 日本語の文字史(古代編)」 ([2015-11-08-1])

・ 「#2485. 文字と宗教」 ([2016-02-15-1])

・ 「#2505. 日本でも弥生時代に漢字が知られていた」 ([2016-03-06-1])

・ 「#2757. Ferguson による社会言語学的な「発展」の度合い」 ([2016-11-13-1])

・ 「#3138. 漢字の伝来と使用の年代」 ([2017-11-29-1])

・ 「#3486. 固有の文字を発明しなかったとしても……」 ([2018-11-12-1])

・ 安藤 達朗 『いっきに学び直す日本史 古代・中世・近世 【教養編】』 東洋経済新報社,2016年.

2018-12-17 Mon

■ #3521. ネットで広まってきている縦書き表示 [writing][direction_of_writing]

(本記事の縦書き表示はこちら)

昨日12月16日(日)の読売新聞朝刊に,「Web界 広まる『縦書き』」という記事が掲載されていた.ウェブブラウザの1つ Vivaldi は,最近ウェブページを縦書き表示に変換する新機能を標準装備し,注目を集めている.とはいえ,実際に縦書き表示できるかどうかは個々のページに大きく依存しており,無理な場合も多い.しかし,今後の発展に期待を抱かせてくれる.

URL を指定すると,そのページを縦書き表示してくれる「竹取 Web」というサービスもある.これを用いて本ブログのトップページを縦書き化したのがこちら.本ブログは英語使用が多い関係で,残念ながら縦書きにはまるで適さないが,へえ,こんな感じになるのかと興味深い.だが,記事によってはなかなかよいと思われるものもある.たとえば,「#3389. 沖森卓也『日本語史大全』の目次」 ([2018-08-07-1]) の縦書き表示は,本の目次らしく具合がよいし,「#3080. 『スペリングの英語史』の章ごとの概要」 ([2017-10-02-1]) のようなある程度の長さの日本語文だと縦書き表示は読みやすい.

縦書き表示がじわじわと人気を得てきているのは,縦書き規格の国際化が進んできたからだという.欧米語圏でもデザイン的におもしろいという評価があるらしい.縦書きページの作成技術や関連するサービスがさらに増えてくれば,一般化していきそうに思われる.レイアウトの実例や技術解説については,総務省やW3Cなどが作成した「縦書きWeb普及委員会」というサイトが参考になる.

世界の書字方向の多様性については,「#2448. 書字方向 (1)」 ([2016-01-09-1]),「#2449. 書字方向 (2)」 ([2016-01-10-1]) をはじめ,direction_of_writing の各記事を参照.

2018-11-26 Mon

■ #3500. 世界史資料集の「古代文字の解読」 [writing][grammatology][hieroglyph][timeline][map]

高校の世界史資料集『タペストリー』を眺めていたら,世界の言語と文字についての情報がまとまった見開きページ (pp. 52--53) を見つけた.日本の教科書や資料集は非常によくできており,感心することが多いが,p. 53 の「古代文字の解読」なども実によく整理されている.以下に再現しよう.

| 古代文字 | 解読者 | 解読年 | 解読資料・関連事項 | |

|---|---|---|---|---|

| 神聖文字(ヒエログリフ) | シャンポリオン(仏) | 1822 | ロゼッタストーン | |

| 楔形文字 | グローテフェント(独) | 1802 | ペルセポリスの碑文 | |

| ローリンソン(英) | 1847 | ベヒストゥーン碑文 | ||

| インダス文字 | (未解読) | |||

| 甲骨文字 | 劉鶚・羅振玉・王国維(清),白川静(日) | 1903 | 殷墟卜辞.白川は独自の再解釈を示したが,内容には異論も多い. | |

| クレタ文字 | 聖刻文字(絵文字) | (未解読) | ||

| 線文字A | (未解読) | |||

| 線文字B(ミケーネ文字) | ヴェントリス(英),チャドウィック(英) | 1952 (1953) | ギリシア古語を表わす音節文字と判明 | |

| ヒッタイト楔形文字 | ブロズニー(チェコ) | 1915 | ボアズキョイ出土の粘土板 | |

| 原カナーン/原シナイ文字 | オルブライト(米) | 1966 | アルファベットの祖 | |

| ブラーフミー文字 | プリンセプ(英) | 1840ごろ | アショーカ王碑文 | |

| 突厥文字 | トムセン(デンマーク) | 1893 | オルホン碑文 | |

| マヤ絵文字 | トンプソン(英)など | 一部解読 | ||

「#2427. 未解読文字」 ([2015-12-19-1]),「#2486. 文字解読の歴史」 ([2016-02-16-1]) と合わせて文字解読のロマンに浸ってください.

同じ資料集より「世界の語族」 (p. 52) と「世界の文字」 (p. 53) の地図も有用. *

・ 川北 稔・桃木 至朗(監修) 帝国書院編集部(編) 『最新世界史図説 タペストリー』16訂版,帝国書院,2018年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-11-25 Sun

■ #3499. "Standard English" と "General English" [standardisation][koine][sociolinguistics][terminology][writing][speech]

昨日の記事「#3498. hybrid Englishes」 ([2018-11-24-1]) で触れたが,"Standard English" と "General English" という2つの用語を区別すると便利なケースがあるように思われる.両者は必ずしも明確に区別できるわけではないが,概念としては対立するものと理解しておきたい.Gramley (129) は,初期近代英語期のロンドンで展開した英語の標準化 (standardisation) や共通化 (koinéisation) の動きと関連して,この2つの用語に言及している.

Although the written standard differed from the spoken language of the capital, the two together provided two national models, a highly prescriptive one, Standard English (StE), for writing and a colloquial one, which may be called General English (GenE) (cf. Wells 1982: 2ff), which is considerably less rigid. The latter was not the overt, publicly recognized standard, but the covert norm of group solidarity. It was GenE which would evolve into a supra-regional, nationwide covert standard. Both it and StE would eventually also be valid for Scotland, then Ireland, and then the English-using world beyond the British Isles.

両者の対比を整理すると以下のようになるだろうか.

| Standard English | General English | |

|---|---|---|

| Norms | overt | covert |

| Media | writing | speech |

| Prescription | more rigid | less rigid |

| Fixing/focusing | fixed | focused |

| Related process | standardisation | koinéisation |

標準化に関連する各種の用語については,「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1]) を参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Wells, J. C. Accents of English. Vol. 1. An Introduction. Cambridge: CUP, 1982.

2018-11-20 Tue

■ #3494. 英語史における書き言葉と話言葉の標準化を視覚化 [standardisation][historiography][speech][writing][world_englishes]

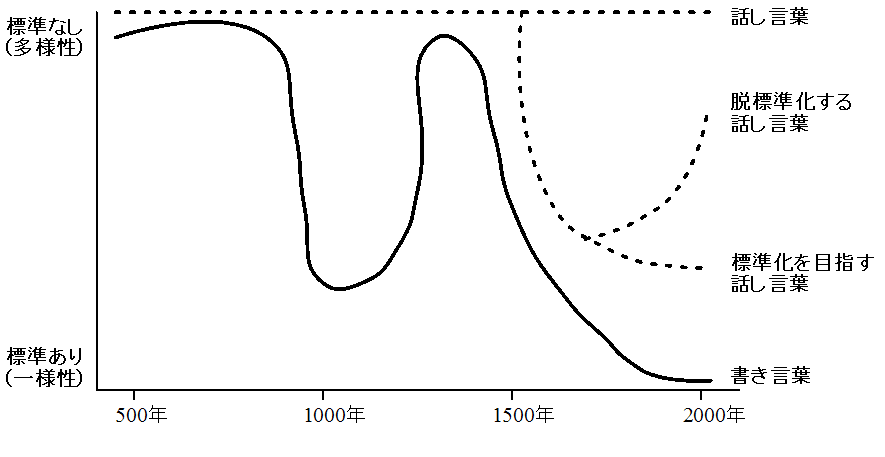

英語の書き言葉の標準化を荒っぽくグラフ化すると,「#3237. 標準化サイクル」 ([2018-03-08-1]) で示したようなものになる.今回は「#3458. 標準口語英語の確立」 ([2018-10-15-1]) に基づいて,英語の話し言葉の標準化にも注意を払いながら,両メディアにおける標準化を視覚化してみた.要は前のグラフの改訂増補版.

この図では,話し言葉の標準化の様相を点線で示してある.ちなみに,これは標準化のグラフというよりは,むしろ非標準化のグラフというべきだろう.正確にいえば,いかに標準的でないかを時間軸に沿ってプロットしたグラフといってよい.唯一の標準のない,多様性を謳歌した時代はY軸の高いところにプロットされ,唯一の標準が整備されて,一様性が確保される時代はY軸の低いところにプロットされる.

話し言葉は,英語史を通じて常に多様であった.しかし,一方で「#3458. 標準口語英語の確立」 ([2018-10-15-1]) でみたように,標準的な話し言葉を指向する動きが16世紀から現われてきたのも事実であり,これは下向きに折れて分かれていく点線で表現してみた(グラフの「標準化を目指す話し言葉」).しかし,後期近代にかけて英語が世界展開していくにつれて,この「標準的な話し言葉」すらも "World Englishes" とされる幾多の○○英語へと分化してきている事実があり,それを表現するのに,上昇する点線を派生させてみた(グラフの「脱標準化する話し言葉」).

細かくいえば,このグラフにもいろいろと細工を入れたいところだが,要するに英語の歴史が標準化 (standardisation) と脱標準化 (destandardisation) の狭間で「標準化サイクル」を繰り返してきたという点が重要である.

2018-11-12 Mon

■ #3486. 固有の文字を発明しなかったとしても…… [japanese][writing][grammatology][kanji][alphabet]

昨日の記事「#3485. 「神代文字」を否定する根拠」 ([2018-11-11-1]) で,日本語固有の文字と主張されてきた「神代文字」を否定した直後に,沖森 (33--34) は次のようなフォローの文章を続けている.

自らが使用する言語に固有の文字があることを願う気持ちは,自然な心情としてそれなりに理解できます.しかし,ギリシア文字がフェニキア文字に由来すること,そのギリシア文字からラテン文字が作り出されたことなどからわかるように,ほかの言語の文字に工夫を加えて,自らの言語に適した文字を作り上げていくというのも自然の流れですし,むしろ世界の言語における文字成立の由来としてはその方が圧倒的に多いのです.ですから,固有の文字体系がないという劣等感を持つ必要はまったくありませんし,それよりも,工夫を凝らして自らの言語をしっかりと書き記せる文字を成立させたことを誇りに思ってよいのです.

この議論は,世界的な言語である英語の歴史で考えてみても通用する.英語には固有の文字はない.初期のアングロサクソンのルーン文字にせよ,6世紀末以降に借用されたローマン・アルファベットにせよ,前段階の文字からの派生物にすぎない.上の引用文中にあるように,いずれもギリシア文字へ,さらにフェニキア文字へ,究極には北西セム文字へと遡るのである.しかし,英語はローマン・アルファベットを発明こそしなかったけれども,英語独自の音を表記するために,その文字やスペリングに様々な工夫や改良を加え,長い時間をかけて実用的なものへと徐々に仕立て上げてきたのである.文字に関しては,古代日本語の母語話者も古代英語の母語話者もほぼ同じことをしてきたのである.

アルファベットや漢字を発明した初代の創業者は確かに偉い.しかし,のれんを継ぎ,工夫しながら世の中で繁栄し続けた二代目以降も,別の意味でまた偉い.「誇り」ということでいうならば,互いを認めつつ各々の立場で誇りをもつことが大事である.

・ 沖森 卓也 『はじめて読む日本語の歴史』 ベレ出版,2010年.

2018-11-11 Sun

■ #3485. 「神代文字」を否定する根拠 [japanese][writing]

日本語と文字の本格的な出会いは,起源400年前後の漢字の伝来によるものと考えられているが,さらに古い時代に日本固有の文字があったと主張するものもある.その文字は「神代文字」と総称されている.

このような主張の最初の記録は卜部懐賢(兼方)の『釈日本紀』 (1274--1301年頃成立)であり,その後,江戸時代には具体的な文字とともに平田篤胤の「日文」(ひふみ),鶴峯戊申の「天名地鎮」(あないち)などでも紹介された.神代文字といっても様々な種類が提示されているが,特によく知られる「日文」などは,一目見ればわかるようにハングルを拝借したものであり,明らかに偽作である.このような主張はナショナリズムに基づいた主張といってよく,『世界大百科事典第2版』によれば「愛国者とか軍人などのなかには,昭和年代に入ってさえ,その存在を信ずるものがあって,政治問題にまでも発展しかねない事件を引き起したことがある」とある.

神代文字を否定する根拠は豊富にある.漢字に先立って固有の文字があったのなら,なぜ前者を借用し,さらにそこから仮名を発達させる必要があったのか.また,提示されている神代文字は単音文字だが,音節文字である仮名よりも発達していると考えられる単音文字が時代的に先行しているのは妙である,等々.しかし,何よりも次の議論が決め手である.沖森 (33) より引用する.

神代文字の存在を否定する根拠は実にたくさんあって,逐一挙げるのは煩雑なことから,重要な点を一つだけ述べておきます.

文字が音を表すものである以上,古代において区別されていた音韻,つまり意味の違いを反映する音が体系的に書き分けられていなければなりません.〔中略〕奈良時代以前には,イロハ四七音以外に,少なくとも二〇音が音節として区別されていました.しかし,主張されている神代文字は,一〇世紀中葉以降の,イロハ四七(または「ン」を加えて四八)音,もしくは五十音図による五〇音を書き分けるという域を出ていません.つまり,奈良時代以前の言語上の特徴が,それらにはまったく見られないのです.

・ 沖森 卓也 『はじめて読む日本語の歴史』 ベレ出版,2010年.

2018-10-09 Tue

■ #3452. 歴史上,日本語は英語よりも意識的な書き言葉の改革が著しかった [japanese][writing][spelling_reform][style][language_planning][genbunicchi]

日英語を歴史的に比較するとき,書き言葉に関して両言語は意外と大きく異なる.日本語のほうが,人為的な関与が強かったという特徴がある.もちろん「書き言葉」であるから,一般的にいって「話し言葉」に比べれば意識的であり,したがって人為的な関与がみられるのも当然なのだが,それを考慮しても日本語史のほうが英語史よりも関与の度合いが強い.とりわけ明治以降,つまり近現代にその傾向は如実である.清水は「日本語史概観」で,次の2点に触れている.

明治期の後半には,また特筆すべき出来事がある.二葉亭四迷や坪内逍遥によって言文一致という大事業が完遂されたことである.旧来の言語意識を打破した「ことばの文明開化」ともいうべきこの言文一致の完成は,〔中略〕日本語の歴史において最も優れた言語改革といえよう.これによって新しい文学表現が誕生することとなった.(14)

第2次世界大戦以降,日本は大きく変貌した.外的要因によって社会的変革が行われたからである.これによって日本語も大きく変化した.それまで行われてきた歴史的仮名遣が,現代仮名遣へと変更されたのである.規範の更改である.日本語史上,規範の更改が外的要因によってなされたことの意義はきわめて大きいといわざるをえない.改革という大きな力が加わらなければ,規範自らは動かないのが常である.外的な強い要請に基づいて制定されたこの期の現代仮名遣の施行は,日本語史上きわめて大きな出来事として注目される (14--15)

英語史において,このような文体やスペリングの更改が短期間で著しく生じたことは,ノルマン征服による規範的書き言葉の瓦解という劇的な契機を除けば,ほとんどないといってよい.書き言葉において「自然体の変化」というのは厳密にいえば矛盾した言い方ではあるが,日本語史に比べれば英語史での変化は,より「自然体」だったとはいえるだろう.言語計画や言語政策という概念や用語は,概して英語史よりも日本語史のほうにふさわしい.

・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.

2018-10-02 Tue

■ #3445. 日本語史も英語史も,時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為 [japanese][historiography][variety][philology][writing][medium]

昨日の記事「#3444. 英語史は,英語の時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為」 ([2018-10-01-1]) の内容は,そのまま日本語史にも当てはまるし,さらにいえば他の多くの個別言語の歴史にも当てはまるだろう.日本語史について,清水 (4) は次のように述べている.

文献にみえる日本語がどのような日本語を反映しているのか,そのことは日本語の歴史を考える際に最も重要なことである.文献資料は幸いに古代から現代まで残っているものの,そこにはそれぞれの時代の文献に反映されている言葉の方処的な問題とその言葉の担い手の問題とがいつも絡んでいることに留意しなければならない.

方処的な問題というのは,奈良時代にあっては大和地方の言葉,平安時代以降約千年弱は京都地方の言葉,江戸時代後半以降にあっては江戸・東京の言葉というように,政治・文化の中心地に即して移動していることである.したがって,ここに中央語の歴史という言い方をするならば,その流れは地域に連続性を欠くために,連綿としたときの流れの中に中央語の歴史を扱うのはなかなか厄介である.

一方,言葉の担い手に関しても奈良?平安時代には貴族や僧侶の言葉,鎌倉時代には武士の言葉,室町時代には上層町人の言葉,江戸時代後期には下層町人の言葉が加わることとなり,ひと口に中央語といってもその内実は等質的なものではないのである.

一方,時の試練を経て長く保たれた京都の都言葉は,新興勢力の言葉によって大きく変更することはなかったのも事実である.とはいえ,上の事情は日本語史を記述する上で非常に重要な点である.

英語史でも近年では The Stories of English や Alternative Histories of English などの諸変種の歴史を盛り込んだ記述が見られるようになってきたが,一般的に英語史といえば「中央語」の歴史記述が期待されるという状況は大きく変わっていない.英語史においても「中央語」は空間的にも位相的にも連続性を欠いているということは厳然たる事実であり,銘記しておく必要があるだろう.

改めて,個別言語史は時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為なのである.

・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.

2018-10-01 Mon

■ #3444. 英語史は,英語の時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為 [historiography][register][dialect][variety][philology][writing][medium]

英語史研究において,しばしば見過ごされるが,きわめて基本的な事実として,現存する文献資料のムラの問題がある.時代によって文献資料の量や種類に大きな差があるという事実だ.

種類の差といっても,それ自体にも様々なタイプがある.時代によって,文献が書かれている方言が異なる場合もあれば,主立った書き手たちの階級や性など,社会的属性が異なる場合もある.時代によって,媒体も発展してきたし,文章のジャンルも広がってきた.書き表される位相の種類にも,時代によって違いがみられる.

現存する文献資料の言語が,時代によって多種多様であるということは,その言語の歴史を通じての「定点観測」が難しいということである.地域方言に限定して考えても,主たる方言,すなわち「中央語」の方処は,後期古英語期ではウェストサクソンであり,初期中英語期では存在せず,後期中英語期以降はロンドンである.つまり,1つの方処に立脚して一貫した英語史を描くことはできない.

時代ごとに書き言葉の担い手も変わってきた.中世ではものを書くのは,ほぼ聖職者や王侯貴族に限られていたが,中世後期からは,より広く世俗の人々にものを書き記す機会が訪れるようになり,近現代にかけては教育の発展とともに書き言葉は庶民に開かれていった.書き言葉の担い手という側面においても,定点観測の英語史を描くことは難しい.

では,普段当たり前のように使う「英語の歴史」とは何を指すのだろうか.「英語」そのものと同じように「英語の歴史」も,かなりの程度,フィクションなのだろうと思う.英語史は,単なる英語という言語に関する事実の時系列的な記述ではなく,本来は互いに結びつけるには無理のある時空間内の無数の点を,ある程度の見栄えのする図形へと何とか結びつける営為なのではないか.ただし,ポイントはそれらの点をランダムに結ぶわけではないということだ.そこには,自然に見えるための工夫がほしい.自然に見えるということは,おそらく真実の何某かを反映しているはずだ,という希望をもちながら.

2018-09-30 Sun

■ #3443. 表音文字と表意文字 [grammatology][writing][spelling][alphabet][kanji][hiragana][katakana]

本ブログでは,文字の分類について「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]) などで,様々な角度から考えてきた.一般的には alphabet は表音文字で,漢字は表意文字(あるいは表語文字とも表形態素文字とも考えられる)と言われるが,アルファベットを1個以上つなぎ合わせてまとまりをなす綴字 (spelling) という単位で考えるならば,それは漢字1文字に相当すると考えられるし,逆に漢字の多くが部首を含めた小さい要素へ分解できるのだから,それらの要素をアルファベットの1文字に相当するものとして見ることも可能である.この点についても,直接・間接に「#284. 英語の綴字と漢字の共通点」 ([2010-02-05-1]),「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1]),「#2913. 漢字は Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶべき?」 ([2017-04-18-1]),「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) などの記事で扱ってきた.

上記は,要するに,表音文字や表意文字というような文字の分類がどこまで妥当なのかという議論である.この問題について,清水 (3) が次のように明快に述べている.

文字はその性質から表音文字 (phonogram) と表意文字 (ideogram) に分けるのが広く一般的に行われている分類法であるが,それは理に適った分類とはいえない.文字は音と意味の結びついた言語記号を表記するものであるから,その一方だけを表すものは定義上文字とはいえない.

表音文字と呼ばれるローマ字や仮名もその文字体系を構成している字の連続によって語を表しているのであり,一方,表意文字の代表とされる漢字もやはりその表す語の音をまた表記していることに変わりはない.したがって,文字体系を分類するならば,その体系を構成する各々の文字が語をどのような単位にまで分析して表記しようとするのかという観点から分類がなされなければならない.たとえば,梵字は音素文字的性質を持つ音節文字であり,ハングルは音節文字的性質を有する音素文字であるというように.

ローマ字のような音素文字の場合でも,その連結によって表そうとするのは音と意味の結合した記号であるから,その綴字と音との間にズレが生じてもその文字としての役割を依然として果たすことができる.すなわち,一音一字という関係が常に保たれるわけではない.

伝統的な文字論における概念や用語は,今後整理していく必要があるだろう.

・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.

2018-09-14 Fri

■ #3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表 [japanese][writing][orthography][romaji][language_planning]

「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]),「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1]) で見たとおり,日本語のローマ字表記は「現行の方式」「ヘボン式」「標準式」「日本式」「訓令式」などのいくつかのつづり方の間で揺れている.

「現行の方式」は,1954年(昭和29年)12月9日に政府が「ローマ字のつづり方」として告示した「第1表」と「第2表」の二本立てである.この第1表とは次に示す「訓令式」と同一であり,第2表とは後に述べる「標準式」と,訓令式から漏れた部分を「日本式」から補ったものとから成っている.

「ヘボン式」は,1885年(明治18年)に,チェンバレン,外山正一などによって組織された『羅馬字会』が発表した方式で,子音字を英語風に,母音字をイタリア語風に書き表す方法である.ヘボンの『和英語林集成』第3版(1886年)に採用されたため,その名がついた.

「標準式」は,別名「改正ヘボン式」とも呼ばれるように,1908年(明治41年)に,ヘボン式から kwa, gwa, ye, wo を削除したものである.旧国鉄駅名や人名などに広く用いられている.一部が第2表に取り込まれている.

「日本式」は,1886年(明治19年)に田中館愛橘らが羅馬字会に対抗して発表した方式で,日本語の五十音図に基づいている.一部が第2表に取り込まれている.

「訓令式」は,1937年(昭和12年)9月21日に「国語ローマ字綴リ方ニ関スル件」の訓令で示された日本式の変種であり,そのまま第1表となっている.

以下に,訓令式を基準とした訓令式・日本式・ヘボン式の対照表を示そう.日本式は青字 [ ] (特定の語に用いられるものには * を付す),ヘボン式は赤字イタリック体で示した.

| ア行 | a | i | u | e | o | |||||

| カ行 | ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo | ||

| [kwa]* | ||||||||||

| サ行 | sa | si | su | se | so | sya | syu | syo | ||

| shi | sha | shu | sho | |||||||

| タ行 | ta | ti | tu | te | to | tya | tyu | tyo | ||

| chi | tsu | cha | chu | cho | ||||||

| ナ行 | na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo | ||

| ハ行 | ha | hi | hu | he | ho | hya | hyu | hyo | ||

| fu | ||||||||||

| マ行 | ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo | ||

| ヤ行 | ya | yu | yo | |||||||

| ラ行 | ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo | ||

| ワ行 | wa | [wo]* | ||||||||

| ガ行 | ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo | ||

| [gwa]* | ||||||||||

| ザ行 | za | zi | zu | ze | zo | zya | zyu | zyo | ||

| ji | ja | ju | jo | |||||||

| ダ行 | da | zi | zu | de | do | zya | zyu | zyo | ||

| [di] | [du] | [dya] | [dyu] | [dyo] | ||||||

| ji | ja | ju | jo | |||||||

| バ行 | ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo | ||

| パ行 | pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo |

以上,『日本語百科大事典』 (pp. 348--51) に依拠した.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2018-08-29 Wed

■ #3411. 話し言葉,書き言葉,口語(体),文語(体) [terminology][japanese][style][speech][writing][medium][genbunicchi]

標題は,意外と混乱を招きやすい用語群である.すでに,野村に基づいて「#3314. 英語史における「言文一致運動」」 ([2018-05-24-1]) でも取り上げたが,改めて整理しておきたい.

まず,「話し言葉」と「書き言葉」の対立について.これについては多言を要しないだろう.ことばを表わす手段,すなわち媒体 (medium) の違いに注目している用語であり,音声を用いて口頭でなされるのが「話し言葉」であり,文字を用いて書記でなされるのが「書き言葉」である.それぞれの媒体に特有の事情があり,これについては,以下の各記事で扱ってきた.

・ 「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1])

・ 「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1])

・ 「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1])

・ 「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1])

・ 「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1])

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル」 ([2015-08-15-1])

・ 「#3274. 話し言葉と書き言葉 (5)」 ([2018-04-14-1])

誤解を招きやすいのは「口語体」と「文語体」の対立である.それぞれ「体」を省略して「口語」「文語」と言われることも多く,これもまた誤解の種となりうる.「口語」=「話し言葉」とする用法もないではないが,基本的には「口語(体)」も「文語(体)」も書き言葉に属する概念である.書き言葉において採用される2つの異なる文体と理解するのがよい.「口語(体)」は「口語的文体の書き言葉」,「文語(体)」は「文語的文体の書き言葉」ということである.

では,「口語的文体の書き言葉」「文語的文体の書き言葉」とは何か.前者は,文法,音韻,基礎語彙からなる言語の基層について,現在日常的に話し言葉で用いられているものに基づいて書かれた言葉である(基層については「#3312. 言語における基層と表層」 ([2018-05-22-1]) を参照).私たちは現在,日常的に現代日本語の文法,音韻,基礎語彙に基づいて話している.この同じ文法,音韻,基礎語彙に基づいて日本語を表記すれば,それは「口語的文体の書き言葉」となる.それは当然のことながら「話し言葉」とそれなりに近いものにはなるが,完全に同じものではない.「話し言葉」と「書き言葉」は根本的に性質が異なるものであり,同じ基層に乗っているとはいえ,同一の出力とはならない.「話すように書く」や「書くように話す」などというが,これはあくまで比喩的な言い方であり,両者の間にはそれなりのギャップがあるものである.

一方,「文語的文体の書き言葉」とは,文法,音韻,基礎語彙などの基層として,現在常用されている言語のそれではなく,かつて常用されていた言語であるとか,威信のある他言語であるとかのそれを採用して書かれたものである.日本語の書き手は,中世以降,近代に至るまで,平安時代の日本語の基層に基づいて文章を書いてきたが,これが「文語的文体の書き言葉」である.中世の西洋諸国では,書き手の多くは,威信ある,しかし非母語であるラテン語で文章を書いた.これが西洋中世でいうところの「文語的文体の書き言葉」である.

以上をまとめれば次のようになる.

┌── (1) 話し言葉 言葉 ──┤ │ ┌── (3) 口語(体) └── (2) 書き言葉 ──┤ └── (4) 文語(体)

(1) と (2, 3, 4) は媒体の対立である.(3) と (4) は書き言葉であるという共通点をもった上での文体の対立.(1, 3) と (4) は,拠って立つ基層が,同時代の常用語のそれか否かの対立である.この辺りの問題について,詳しくは野村 (4--13) を参照されたい.

・ 野村 剛史 『話し言葉の日本史』 吉川弘文館,2011年.

2018-05-24 Thu

■ #3314. 英語史における「言文一致運動」 [japanese][terminology][medium][writing][emode][latin][style][genbunicchi]

言葉は,媒体の観点から大きく「話し言葉」と「書き言葉」に分かれる.書き言葉はさらに,フォーマリティの観点から「口語体」と「文語体」に分かれる.野村 (5) を参照して図示すると次の通り.

┌── 話し言葉

言葉 ──┤ ┌── 口語体

└── 書き言葉 ──┤

└── 文語体

言語史を考察する場合には,しばしば後者の区分について意識的に理解しておくことが肝心である.現在の日本語でいえば,書き言葉といえば,通常は口語体のことを指す.この記事の文章もうそうだし,新聞でも教科書でも小説でも,日常的に読んでいるもののほとんどが,日常の話し言葉をもとにした口語体である.しかし,明治時代までは漢文や古典日本語に基づいた文語体が普通だった.言文一致運動は,文語体から口語体への移行を狙う運動だったわけだ.

英語史においても,口語体と文語体の区別を意識しておくのがよい.中世から近代初期にかけて,イングランドにおける主たる書き言葉といえばラテン語(およびフランス語)だった.日常的には話し言葉で英語を使っていながら,筆記する際にはそれに基づいた口語体ではなく,外国語であるラテン語を用いていたのである.英語史における文語体とは,すなわち,ラテン語のことである.

日英語における文語体の違いは,日本語では古典日本語に基づいたものであり,英語では外国語に基づいたものであるという点だ.だが,日常的に用いている話し言葉からの乖離が著しい点では一致している.近代初期にかけてのイングランドでは,書き言葉がラテン語から英語へと切り替わったが,この動きはある種の言文一致運動と表現することができる.なお,厳密な表音化を目指す綴字改革 (spelling_reform) も言文一致運動の一種とみなすことができるが,ここでは古典語たるラテン語が俗語たる英語にダイナミックに置き換わっていく過程,すなわち書き言葉の vernacularisation を指して「言文一致運動」と呼んでおきたい.

この英語史における「言文一致運動」については,とりわけ「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) や「#2580. 初期近代英語の国語意識の段階」 ([2016-05-20-1]),「#2611. 17世紀中に書き言葉で英語が躍進し,ラテン語が衰退していった理由」 ([2016-06-20-1]) を参照されたい.

・ 野村 剛史 『話し言葉の日本史』 吉川弘文館,2011年.

2018-05-22 Tue

■ #3312. 言語における基層と表層 [linguistics][language_acquisition][media][writing][borrowing][terminology]

標題は生成文法を語ろうとしているわけではない.言語を構成する諸部門を大きく2つの層に分けると,それぞれを「基層」「表層」と名付けられるだろうというほどのものだ.しかし,言語学上,この2区分の波及効果は大きい.野村 (12) の説明が明快である.

ある言語(方言で考えてもらってもよい)のさまざまな要素は,おおむねその言語の基層と表層に振り分けられる.文法や音声・音韻や基礎的な語彙は,基層に属する.文化的な(「高級な」)語彙,言い回し・表現法(広義のレトリック),文体などは,表層に属する.ある言語の使い手は,基層に属する部分を子供時代に無意識的に習得してしまう.表層に属する部分は,教育と学習によって徐々に身につける.独創ともなれば,なおさらの努力が必要である.

基層と表層の区別が,言語習得における段階と連動していることはいうまでもない.また,この区別は,話し言葉と書き言葉の区別,あるいは書き言葉のなかでの口語体と文語体の区別とも連動することが,続く野村の文章で触れられている (12) .

書き言葉口語体は,文化語彙,言い回し・表現法,文体などの表層部分では,必ずしも話し言葉には従っていない.しかし,基層に属する文法や音声・音韻,基礎語彙などの面で,話し言葉のそれらに従っている.一方,「文語体」(古典語をもとにした文語体)は,文法,音韻,基礎語彙などの面で,古典語のそれらに従っているのである.

基層と表層の区別はまた,他言語からの借用に対して開かれている程度にも関係するだろう.基層は他言語からの干渉を比較的受けにくいが,表層では受けやすいということはありそうだ.この問題については,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]),「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1]) の記事や,「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]) も参照されたい.

・ 野村 剛史 『話し言葉の日本史』 吉川弘文館,2011年.

2018-05-21 Mon

■ #3311. 書き言葉の3特徴とその理由 [media][writing]

話し言葉と書き言葉の対立について,「#3274. 話し言葉と書き言葉 (5)) ([2018-04-14-1]) に掲げたリンク先の記事で様々に取り上げてきた.書き言葉の特徴と,その特徴がなぜあるのかについて,改めて考えてみたい.

野村 (8) によれば,話し言葉と比較される書き言葉の特徴として,以下の3点があるという.

(1) 内容が整理され,文体が洗練される.

(2) 上品になる.パブリックな場の表現である.

(3) 対・聞き手表現が減じる.

(1) には,順序や論理の考慮,引き締まった表現,語彙の選択,単調さを避ける工夫などが含まれる.(2) は,言葉遣いがフォーマルになるということである.(3) は,命令・依頼・問い掛けや間投詞などが減るということである.これらは程度の問題ではあるが,確かに書き言葉の本質的な特徴といってよい.

では,なぜこれらの特徴が古今東西の書き言葉において共通して見られるのだろうか.なぜこれらが書き言葉の本質的な特徴なのだろうか.野村 (10) は,次のように述べる.

まず,話し言葉では目前の聞き手,話題の現場や共通の了解など,言葉を発する以前に共有している事柄・知識の援助が期待できる.それにもたれかかれば,特に (1) の必要性は大いに減ずる.一方,書き言葉は,話し言葉と異なって文字に定着する.それは不特定の人々の目にさらされる可能性がある.初めから人々を意識して表現される場合もある.話し言葉であっても,大勢の人々の前で話すとなると改まりが生じる.人々の目にさらされることへの意識は,重要である.しかし,文字への定着ということの最も大切な特性は,それが書き手自身の目にさらされるという点にある.

「旅の恥はかき捨て」という言葉がある.話し言葉というのはもっとひどい.それは,語るそばから消えてしまう言語である.いわば言語の垂れ流しである.しかし,書き言葉ではそうはいかない.文章を書いてみるとわかることだが,何だかよそよそしく対象化された言語がそこにあるという感じになる.それは「洗練」を行いやすくもするが,同時に洗練せざるを得ないという状況も作り出すのである.

書き言葉は必然的に書き手自身の目に触れることになり,それゆえに書き手に洗練を迫るものなのだという議論は,非常に鋭い洞察である.人に見られる緊張感よりも,必ず自分の目に入ってしまう恐怖感のほうが強いということだろうか.「#1065. 第三者的な客体としての音声言語の特徴」 ([2012-03-27-1]) の記事で,音声言語を「第三者的な客体」ととらえたが,考えてみれば,書き言葉は書かれてしまえばそこにずっととどまるのだから,余計に第三者的な客体であると考えられる.新しい書き言葉観を得られた気がする.

・ 野村 剛史 『話し言葉の日本史』 吉川弘文館,2011年.

2018-04-14 Sat

■ #3274. 話し言葉と書き言葉 (5) [media][writing][punctuation][prosody][linguistics][paralinguistics][link]

話し言葉と書き言葉は言語の2大メディアだが,それぞれに特有の,情報を整序し意味を伝える形式的なデバイスが存在する.英語に関するものとして,Stubbs (117) がいくつか列挙しているので,Milroy and Milroy (117--18) 経由で示そう.

Speech (conversation): intonation, pitch, stress, rhythm, speed of utterance, pausing, silences, variation in loudness; other paralinguistic features, including aspiration, laughter, voice quality; timing, including simultaneous speech; co-occurrence with proxemic and kinesic signals; availability of physical context.

Writing (printed material): spacing between words; punctuation, including parentheses; typography, including style of typeface italicization, underlining, upper and lower case; capitalization to indicate sentence beginnings and propoer nouns; inverted commas, for instance to indicate that a term is being used critically (Chimpanzees' 'language' is. . . .); graphics, including lines, shapes, borders, diagrams, tables; abbreviations; logograms, for example, &; layout, including paragraphing, spacing, margination, pagination, footnotes, headings and sub-headings; permanence and therefore availability of the co-text.

このようなデバイスのリストは,両メディアを比較対照して論じる際にたいへん有用である.本ブログでも,この種の比較対照は多くの記事で取り上げてきた話題なので,主たるものを参考のため,以下に示しておこう.

・ 「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1])

・ 「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1])

・ 「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1])

・ 「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1])

・ 「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1])

・ 「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1])

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル」 ([2015-08-15-1])

・ Milroy, Lesley and James Milroy. Authority in Language: Investigating Language Prescription and Standardisation. 4th ed. London and New York: Routledge, 2012.

・ Stubbs, M. Language and Literacy: The Sociolinguistics of Reading and Writing. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

2018-02-09 Fri

■ #3210. 時代が下るにつれ,書き言葉の記録から当時の日常的な話し言葉を取り出すことは難しくなるか否か [standardisation][evolution][writing][methodology][genbunicchi]

標題はふと抱いた疑問なのだが,歴史言語学の evidence を巡る問題として考えてみるとおもしろいのではないか.念頭に置いているのは英語であり,すべての言語に当てはまるわけではないだろうが,似たようなことは少なからぬ言語の研究において当てはまるのではないか.

通常,現存する最初期の文献の多くは韻文であることが多い.たいてい韻文とは,書き記されたその時代においてすら古風とされる文学語であり,当時の話し言葉をそのまま反映しているものと解釈することはできない.しかし,時代が下るにつれ,とりわけ近代にかけて西洋のように言文一致風の散文が発達した場合には,つまり書き言葉と話し言葉の差が比較的縮まってくるような文化にあっては,書き記された記録から話し言葉の実体を取り出すことが,もっと容易になってくる.全体として,時間とともに,話し言葉の evidence へのアクセスが保証されるようになってきたようにみえる.

しかし,一方で近代にかけて,標準語というものが発達してきた事実がある.書き手は,発達してきた散文において,自らの母語や母方言とは言語的に隔たりのある標準語で書くことを余儀なくされる.すると,現代の研究者が目にしている彼らのものした散文は,確かに韻文と比べれば日常の話し言葉を反映している可能性が高いとはいえ,彼らの自然の母語が反映されているわけではなく,教育によって矯正された言語変種,ある種の不自然な話し言葉変種が反映されているにすぎないともいえる.その意味では,そのような証拠から彼らの「素の」日常的な話し言葉を取り出すことは難しくなっていると言えるのでないか.全体として,時間とともに,素の話し言葉の evidence へのアクセスが妨げられるようになってきたと考えられる.

さらに議論を続ければ,散文の文体としても,時代が下るにつれ pragmatic mode あるいは informal discourse から syntactic mode あるいは formal discourse へと推移する "syntacticization" の傾向を指摘する Givón のような論者もある (Schaefer 1277) .話し言葉の気取らない pragmatic/informal な性質は,syntactic/formal を指向する近現代の書き言葉とは相容れないという見方も説得力がある.

上記のプラスとマイナスを印象的に総合すると,日常的な話し言葉へのアクセシビリティは,たとえば3歩進んで2歩下がるというくらいのペースで進んできたとは言えないだろうか.通言語的にこのような一般論が語れるかどうかは怪しいかもしれないが,歴史言語学の evidence を巡る問題として一般的に論じるに値するテーマではないだろうか.

・ Schaefer, Ursula. "Interdisciplinarity and Historiography: Spoken and Written English --- Orality and Literacy." Chapter 81 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1274--88.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow