2016-07-13 Wed

■ #2634. ヨーロッパにおける迂言完了の地域言語学 (1) [perfect][syntax][wave_theory][linguistic_area][geolinguistics][geography][contact][grammaticalisation][preterite][greek][latin][tense][aspect]

英語を含むヨーロッパ諸語では,have や be に相当する助動詞と動詞の過去分詞形を組み合わせて「完了」を作ることが,広く見られる.ヨーロッパ内でのこの言語項の地域的な分布を地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の立場から調査して,その発生と拡大を歴史的に明らかにしようとした論文を見つけた.

論者の Drinka は,まずヨーロッパの言語地図を見渡したうえで,(1) have による完了を発達させたのは西側であり,東側では be が優勢であることを指摘した.次に,(2) 西側の have 完了の発生と,過去分詞形が受動的な意味から能動的な意味へと再解釈された過程の起源は,ともに古代ギリシア語に遡り,それをラテン語が真似たことにより,後のロマンス諸語やその他の言語へも広がっていったと議論している.最後に,(3) フランス語やドイツ語などで,迂言形が完了の機能から過去の機能へと変化したのは,比較的最近の出来事であり,その波及の起源はパリのフランス語だったと論じている.

(2) について,もう少し述べよう.ギリシア語では元来,迂言的完了は「be +完了分詞」で作っていた.しかし,「have + 中間分詞」の共起がときに完了に近い意味を表わすことがあったために,徐々に文法化のルートに乗っていった.紀元前5世紀までには「have +アオリスト分詞」という型が現われ,それまでは構文を作らなかった他動詞も参入するほどの勢いを示し,隆盛を極めた.ラテン語や後の西側の言語にとっては,このギリシア語ですでに文法化していた「have + 分詞」のパターンが,文語レベルで模倣の対象となったという.have 完了が世界の言語では比較的まれな構造であることを考えると,ラテン語(やその他の西側の言語)で独立して発生したと考えるよりは,ギリシア語との接触によるものと考えるほうが自然だろうと述べられている (16) .Drinka (20) が have 完了のギリシア語起源論について以下のように要約している.

My claim, then, is that the actual concept of HAVE periphrasis owes its existence largely to the Greek model, that the development of the HAVE perfect in Latin is tied closely to that of Greek, that it arose especially in literary contexts and in the language of educated speakers, and continued to be connected to the formal register in its later history. As a result of this learned calquing of the HAVE perfect from Greek into Latin, including ecclesiastical Latin, the Western European languages were, in turn, given a model to aspire to, a more elaborate temporal-aspectual system to imitate. The Romance languages, of course, all inherited these perfect structures, and, as I will argue elsewhere, most of the Germanic languages appear to have developed their HAVE perfect categories on the basis of this elaborated model, as well . . . . What is particularly fascinating to note is that the western languages have preserved and innovated upon this pattern to different extents, but continually show patterns of areal diffusion as these innovations spread from one language to another.

英語史との関連で気になるのは,英語の have による迂言的完了の起源と発展について,Drinka が明示的にはほとんど述べていないことである.Drinka は,英語での例も,ヨーロッパ西側の「地域的な拡散」 (areal diffusion) の一環と見ているのだろうか.とすると,従来の説とは異なる,かなり大胆な仮説ということになる.英語史上の関連する話題としては,「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) と「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]) も参照されたい.

また,上の議論では,ラテン語が迂言用法をギリシア語から「借用」したという言い方ではなく,"model" という「模倣」に近い用語が用いられている.この点については「#2010. 借用は言語項の複製か模倣か」 ([2014-10-28-1]) の議論も参考にされたい.

・ Drinka, Bridget. "Areal Factors in the Development of the European Periphrastic Perfect." Word 54 (2003): 1--38.

2016-07-02 Sat

■ #2623. 非人称構文の人称化 [impersonal_verb][reanalysis][verb][syntax][word_order][case][synthesis_to_analysis]

非人称動詞 (impersonal_verb) を用いた非人称構文 (impersonal construction) については,「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) その他の記事で取り上げてきた.後期中英語以降,非人称構文はおおむね人称構文へと推移し,近代以降にはほとんど現われなくなった.この「非人称構文の人称化」は,英語の統語論の歴史において大きな問題とされてきた.その原因については,通常,次のように説明されている.

中英語の非人称動詞 like(n) を例に取ろう.この動詞は現代では「好む」という人称的な用法・意味をもっており,I like thee. のように,好む主体が主格 I で,好む対象が対格(目的格) you で表わされる.しかし,中英語以前には(一部は初期近代英語でも),この動詞は非人称的な用法・意味をもっており Me liketh thee. のように,好む主体が与格 Me で,好む対象が対格 thee で表わされた.和訳するならば「私にとって,あなたを好む気持ちがある」「私にとっては,あなたは好ましい」ほどだろうか.好む主体が代名詞であれば格が屈折により明示されたが,名詞句であれば主格と与格の区別はすでにつけられなくなっていたので,解釈に曖昧性が生じる.例えば,God liketh thy requeste, (Chaucer, Second Nun's Tale 239) では,God は歴史的には与格を取っていると考えられるが,聞き手には主格として解されるかもしれない.その場合,聞き手は liketh を人称動詞として再分析 (reanalysis) して理解していることになる.非人称動詞のなかには,もとより古英語期から人称動詞としても用いられるものが多かったので,人称化のプロセス自体は著しい飛躍とは感じられなかったのかもしれない.Shakespeare では,動詞 like はいまだ両様に用いられており,Whether it like me or no, I am a courtier. (The Winters Tale 4.4.730) とあるかと思えば,I like your work, (Timon of Athens 1.1.160) もみられる(以上,安藤,p. 106--08 より).

以上が非人称構文の人称化に関する教科書的な説明だが,より一般的に,中英語以降すべての構文において人称構文が拡大した原因も考える必要がある.中尾・児馬 (155--56) は3つの要因を指摘している.

(a) SVOという語順が確立し,OE以来動詞の前位置に置かれることが多かった「経験者」を表わす目的語が主語と解されるようになった.これにはOEですでに名詞の主格と対格がかなりしばしば同形であったという事実,LOEから始まった屈折接辞の水平化により,与格,対格と主格が同形となった事実がかなり貢献している.非人称構文においては,「経験者」を表す目的語が代名詞であることもあるのでその場合には目的格(与格,対格)と主格は形が異なっているから,形態上のあいまいさが生じたとは考えにくいのでこれだけが人称化の原因ではないであろう.

(b) 格接辞の水平化により,動詞の項に与えられる格が主格と目的格のみになったという格の体系の変化が起こったため.すなわち,元来意味の違いに基づいて主格,対格,属格,与格という格が与えられていたのが,今度は文の構造に基づいて主格か目的格が与えられるというかたちに変わった.そのため「経験者」を間接的,非自発的関与者として表すために格という手段を利用し,非人称構文を造るということは不可能になった.

(c) OE以来多くの動詞は他動詞機能を発達させていった.しばしば与格,対格(代)名詞を伴う準他動詞の非人称動詞もこの他動詞化の定向変化によって純粋の他動詞へ変化した.その当然の結果として主語は非人称の it ではなく,人またはそれに準ずる行為者主語をとるようになった.

(c) については「#2318. 英語史における他動詞の増加」 ([2015-09-01-1]) も参照.

・ 安藤 貞雄 『英語史入門 現代英文法のルーツを探る』 開拓社,2002年.106--08頁.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2016-05-23 Mon

■ #2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar [prescriptive_grammar][lowth][history_of_linguistics][preposition_stranding][syntax]

規範主義が席巻した18世紀の前半における最も重要な文法家は,オックスフォードの詩学教授およびロンドンの主教も務めた聖職者 Robert Lowth (1710--87) である.1755年に Samuel Johnson が後に規範的とされる辞書を世に出した7年後の1762年に,今度は Lowth が一世を風靡することになる規範英文法書 Short Introduction to English Grammar: with Critical Notes を匿名で上梓した.この本は1800年までに45刷りを経るベストセラーとなり,後にこの記録を塗り替えることになる Lindley Murray の大英文法書 English Grammar (1795) の基礎となった本でもある.Lowth の文法書に現われる規範的な文法項目は,その後も長くイギリスの子供たちに教えられ,その影響は20世紀半ばまで感じられた.まさに規範文法の元祖のような著作である.

Lowth の規範主義的な立場は序文に記されている.Lowth は当時の最も教養ある層の国民ですら文法や語法の誤りを犯しており,それを正すことが自らの使命であると考えていたようだ.例えば,有名な規範文法事項として,前置詞残置 (preposition_stranding) の禁止がある.Lowth 曰く,

The Preposition is often separated from the Relative which it governs, and joined to the Verb at the end of the Sentence, or of some member of it: as, "Horace is an author, whom I am much delighted with." . . . . This is an Idiom which our language is strongly inclined to; it prevails in common conversation, and suits very well with the familiar style in writing; but the placing of the Preposition before the Relative is more graceful, as well as more perspicuous; and agrees much better with the solemn and elevated Style.

おもしろいことに,上の引用では Lowth 自身が "an Idiom which our language is strongly inclined to" と前置詞残置を用いているが,これは不用意というよりは,ある種の冗談かもしれない.いずれにせよ,この文法書ではこのような規範主義的な主張が繰り返し現われるのである.

Lowth がこの文法項目を禁止する口調はそれほど厳しいものではない.しかし,Lowth を下敷きにした後世の文法家はこの禁止を一般規則化して,より強く主張するようになった.いつしか文法家は "Never end a sentence with a preposition." と強い口調で言うようになったのである.

この規則に対しておおいに反感を抱いた有名人に Winston Churchill がいる.Churchill が皮肉交じりに "(this was a regulated English) 'up with which we will not put'" と述べたことは,よく知られている (Crystal 51) .

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2016-05-10 Tue

■ #2570. 英語史における主たる統語変化 [syntax][grammaticalisation][language_change]

英語史では様々な統語変化が生じてきた.研究上,特に注目されてきた統語変化が,Fischer and Wurff (111--13) の "The main syntactic changes" と題する表にまとめられている.統語変化の全体像をつかむべく,そして研究課題探しの参照用に,表を再現しておきたい.

| Changes in: | Old English | Middle English | Modern English |

|---|---|---|---|

| case form and function: | |||

| genitive | genitive case only, various functions | genitive case for subjective/poss. of-phrase elsewhere | same |

| determiners: | |||

| system | articles present in embryo-form, system developing | articles used for presentational and referential functions | also in use in predicative and generic contexts |

| double det. | present | rare | absent |

| quantifiers: | |||

| position of | relatively free | more restricted | fairly fixed |

| adjectives: | |||

| position | both pre- and postnominal | mainly prenominal | prenominal with some lexical exceptions |

| form/function | strong/weak forms, functionally distinct | remnants of strong/weak forms; not functional | one form only |

| as head | fully operative | reduced; introduction of one | restricted to generic reference/idiomatic |

| ?stacking' of adjectival or relative clause | relative: se, se þe, þe, zero subject rel. | introd.: þæt, wh-relative (exc. who), zero obj. rel. | who relative introduced |

| adj. + to-inf. | only active infinitives | active and passive inf. | mainly active inf. |

| aspect-system: | |||

| use of perfect | embryonic | more frequent; in competition with 'past' | perfect and 'past' grammaticalised in different functions |

| form of perfect | be/have (past part. sometimes declined) | be/have; have becomes more frequent | mainly have |

| use and form of progressive | be + -ende; no clear function | be + -ing, infrequent, more aspectual | frequent, grammaticalising |

| tense system: | |||

| 'present' | used for present tense, progressive, future | used for present tense and progr.; (future tense develops) | becomes restricted to 'timeless' and 'reporting' uses |

| 'past' | used for past tense, (plu)perfect, past progr. | still used also for past progr. and perfect; new: modal past | restricted in function by grammaticalisation of perfect and progr. |

| mood system: | |||

| expressed by | subjunctive, modal verbs (epistemic advbs) | mainly modal verbs (+ develop. quasi-modals); modal past tense | same + development of new modal expressions |

| category of core modals | verbs (with exception features) | verbs (with exception features) | auxiliaries (with verbal features) |

| voice system: | |||

| passive form | beon/weorðan + (infl.) past part. | be + uninfl. past part | same; new GET passive |

| indirect pass. | absent | developing | (fully) present |

| prep. pass. | absent | developing | (fully) present |

| pass. infin. | only after modal verbs | after full verbs, with some nouns and adject. | same |

| negative system: | ne + verb (other negator) | (ne) + verb + not; not + verb | Aux + not + verb; (verb + not) |

| interrog. system: | inversion: VS | inversion: VS | Aux SV |

| DO as operator | absent | infrequent, not grammaticalised | becoming fully grammaticalised |

| subject: | |||

| position filled | some pro-drop possible; dummy subjects not compulsory | pro-drop rare; dummy subjects become the norm | pro-drop highly marked stylistically; dummy subj. obligat. |

| clauses | absent | that-clauses and infinitival clauses | new: for NP to V clauses |

| subjectless/impersonal constructions | common | subject position becomes obligatorily filled | extinct (some lexicalised expressions) |

| position with respect to V | both S(. . .)V and VS | S(. . .)V; VS becomes restricted to yes/no quest. | only S(adv)V; VS > Aux SV |

| object: | |||

| clauses | mainly finite þæt-cl., also zero/to-infinitive | stark increase in infinitival cl. | introduction of a.c.i. and for NP to V cl. |

| position with respect to V | VO and OV | VO; OV becomes restricted | VO everywhere |

| position IO-DO | both orders; pronominal IO-DO preferred | nominal IO-DO the norm, introduction of DO for, to IO | IO/DO with full NPs; pronominal DO/IO predominates |

| clitic pronouns: | syntactic clitics | clitics disappearing | clitics absent |

| adverbs: | |||

| position | fairly free | more restricted | further restricted |

| clauses | use of correlatives + different word orders | distinct conjunctions; word order mainly SVO | all word order SVO (exc. some conditional clauses) |

| phrasal verbs: | position of particle: both pre- and postverbal | great increase; position: postverbal | same |

| preposition stranding | only with pronouns (incl R-pronouns: þær etc.) and relative þe | no longer with pronouns, but new with prep. passives, interrog. and other relative clauses | no longer after R-pronouns (there etc.) except in fixed expressions |

・ Fischer, Olga and Wim van der Wurff. "Syntax." Chapter 3 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 109--98.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-04-24 Sun

■ #2554. 固有屈折と文脈屈折 [terminology][inflection][morphology][syntax][derivation][compound][word_formation][category][ilame]

屈折 (inflection) には,より語彙的な含蓄をもつ固有屈折 (inherent inflection) と,より統語的な含蓄をもつ文脈屈折 (contextual inflection) の2種類があるという議論がある.Booij (1) によると,

Inherent inflection is the kind of inflection that is not required by the syntactic context, although it may have syntactic relevance. Examples are the category number for nouns, comparative and superlative degree of the adjective, and tense and aspect for verbs. Other examples of inherent verbal inflection are infinitives and participles. Contextual inflection, on the other hand, is that kind of inflection that is dictated by syntax, such as person and number markers on verbs that agree with subjects and/or objects, agreement markers for adjectives, and structural case markers on nouns.

このような屈折の2タイプの区別は,これまでの研究でも指摘されることはあった.ラテン語の単数形 urbs と複数形 urbes の違いは,統語上の数の一致にも関与することはするが,主として意味上の数において異なる違いであり,固有屈折が関係している.一方,主格形 urbs と対格形 urbem の違いは,意味的な違いも関与しているが,主として統語的に要求される差異であるという点で,統語の関与が一層強いと判断される.したがって,ここでは文脈屈折が関係しているといえるだろう.

英語について考えても,名詞の数などに関わる固有屈折は,意味的・語彙的な側面をもっている.対応する複数形のない名詞,対応する単数形のない名詞(pluralia tantum),単数形と複数形で中核的な意味が異なる(すなわち異なる2語である)例をみれば,このことは首肯できるだろう.動詞の不定形と分詞の間にも類似の関係がみられる.これらは,基体と派生語・複合語の関係に近いだろう.

一方,文脈屈折がより深く統語に関わっていることは,その標識が固有屈折の標識よりも外側に付加されることと関与しているようだ.Booij (12) 曰く,"[C]ontextual inflection tends to be peripheral with respect to inherent inflection. For instance, case is usually external to number, and person and number affixes on verbs are external to tense and aspect morphemes".

言語習得の観点からも,固有屈折と文脈屈折の区別,特に前者が後者を優越するという説は支持されるようだ.固有屈折は独自の意味をもつために直接に文の生成に貢献するが,文脈屈折は独立した情報をもたず,あくまで統語的に間接的な意義をもつにすぎないからだろう.

では,言語変化の事例において,上で提起されたような固有屈折と文脈屈折の区別,さらにいえば前者の後者に対する優越は,どのように表現され得るのだろうか.英語史でもみられるように,種々の文法的機能をもった名詞,形容詞,動詞などの屈折語尾が消失していったときに,いずれの機能から,いずれの屈折語尾の部分から順に消失していったか,その順序が明らかになれば,それと上記2つの屈折タイプとの連動性や相関関係を調べることができるだろう.もしかすると,中英語期に生じた形容詞屈折の事例が,この理論的な問題に,何らかの洞察をもたらしてくれるのではないかと感じている.中英語期の形容詞屈折の問題については,ilame の各記事を参照されたい.

・ Booij, Geert. "Inherent versus Contextual Inflection and the Split Morphology Hypothesis." Yearbook of Morphology 1995. Ed. Geert Booij and Jaap van Marle. Dordrecht: Kluwer, 1996. 1--16.

2016-03-03 Thu

■ #2502. なぜ不定詞には to 不定詞と原形不定詞の2種類があるのか? [infinitive][verb][inflection][syntax][causative][terminology][sobokunagimon]

2月19日付けで掲示板に,標題に関する疑問が寄せられた.掲示板上で返答したが,その内容をベースにして記事としてもまとめておきたい.以下,不定詞の略史を記す.

現代英語には to 不定詞 (to-infinitive) と原形不定詞 (bare infinitive) の2種類があるが,歴史的にはおよそ別物である.起源の古いのは原形不定詞のほうであり,こちらは英語のみならず印欧諸語では広く見られる.いわば本来の不定詞といってよい.古英語では典型的に動詞の語幹に -(i)an を付けた形態が「不定詞」と呼ばれており,それが,現代英語と同様に,主として使役動詞や知覚動詞の目的語の後位置,および助動詞の後位置に用いられていた.この古英語の不定詞の基本的な働きは,本来の動詞を名詞化すること,つまり「名詞的用法」だった.その後,中英語期にかけて生じた屈折語尾の水平化により -(i)an が失われ,語幹そのものの裸の形態へ収斂してしまったので,現在では「原形不定詞」と呼び直されるようになった.しかし,使役動詞,知覚動詞,助動詞の後位置に置かれる不定詞としての機能は,そのまま現在まで引き継がれた.

一方,「to 不定詞」のほうは,古英語の前置詞 to に,上述の本来の不定詞を与格に屈折させた -anne という語尾をもつ形態(不定詞は一種の名詞といってもよいものなので,名詞さながらに屈折した)を後続させたもので,例えば to ganne とあれば「行くことに向けて」つまり「行くために」ほどが原義だった.つまり,古英語では,今でいう「副詞的用法」は専ら to 不定詞で表わされていたのである.しかし,形態的には,やはり与格語尾を含めた語尾全体が後に水平化・消失し,結局「to + 動詞の原形」という形に落ち着くことになった.機能についていえば,to 不定詞は中英語期から近代英語期にかけておおいに拡張し,古英語以来の「副詞的用法」のみならず,原形不定詞の守備範囲であった「名詞的用法」へも侵入し,さらに他の諸々の機能をも発達させていった.

後発の to 不定詞が,先発の原形不定詞に追いつき,追い越してゆくという歴史を概観したが,実際には中英語期以降の両者の守備範囲の争いの詳細は複雑であり,どちらでも使用可能な「揺れ」の状況がしばしば見られた.それぞれの守備範囲がある程度決定するまでに,長い混乱の時代があったのである.例えば,使役動詞 make の用法でいえば,能動態においては原形不定詞をとるが受動態では to 不定詞をとるというのも共時的には妙な現象にみえるが,2種類の不定詞の守備範囲争いの結果,偶然このようなちぐはぐな分布になってしまったということである.実際,古い英語では make の能動態でも原形不定詞と並んで to 不定詞も用いられていた.この辺りの事情については,「#970. Money makes the mare to go」 ([2011-12-23-1]),「#978. Money makes the mare to go (2)」 ([2011-12-31-1]),「#971. 「help + 原形不定詞」の起源」 ([2011-12-24-1]) などを参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2016-02-22 Mon

■ #2492. 過去を表わす副詞と完了形の(不)共起の歴史 [perfect][preterite][tense][aspect][syntax][auxiliary_verb][adverb][generative_grammar][present_perfect_puzzle]

「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) で触れたように,中英語期に完了構文が統語的に確立した後も,機能的には過去形との分化は初期近代英語までそれほど明確な形で見られなかった.その証拠に,近代以前には過去の時点を指示する副詞(句)と完了形が共起する例が少なからず文証される.この件について,Mustanoja (504) を引用しよう.

In ME and early Mod. E the functional distinction between the preterite and the compound tenses of the past is not, however, nearly so clear-cut as it is today, and the perfect, for example, may occur in conjunction with adverbs of past time: --- and homward he shal tellen othere two [tales], Of aventures that whilom han bifalle (Ch. CT A Prol. 795).

しかし,16--17世紀になるとこの状況は変化し,現代英語のように完了形と過去の副詞(句)の共起が許されなくなっていく.フランス語やドイツ語など近隣の諸言語が,同様の複合形を単純過去時制を表わすのに保持してきたのと対照的に,英語ではこの時期を境に完了時制と過去時制が形態・機能ともに明確に区別されるようになったのである.なぜ英語の歴史においては,このような区別が生じたのだろうか.そして,なぜとりわけこの時期に生じたのだろうか.この辺りの問題は,生成文法の理論的な立場から "present perfect puzzle" と呼ばれている.

英語と近隣諸言語を比較した Yanagi によれば,have に相当する助動詞に V-to-T movement が生じる言語(古い英語,フランス語,ドイツ語,アイスランド語など)については過去分詞も平行して移動するが,そうでない言語(現代英語や大陸スカンディナヴィア語)については過去分詞も移動しない.そして,この各項の統語的な移動の有無が,時制を構成する3要素 (Event Point, Speech Point, Reference Point) の相互関係と連動しており,機能的に過去時制に近づくか,完了時制に近づくかを決定するという.V-to-T movement については,名前こそ異なれ,実質的にほぼ同じ現象について扱った「#1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement」 ([2013-11-22-1]) を参照していただきたいが,この一見してきわめて統語的な現象が,時制という機能と密接に関連している可能性があるということは,実に興味深い.とりわけ重要な点は,V-to-T movement が起こったとされる時期と,過去を表わす副詞と完了形の共起が許されなくなり始める時期が,16世紀で符合することである.

Yanagi の結論部 (96) を引用しよう.

Here it has been argued that the obsolescence of the present perfect puzzle in the history of English can be attributed to the loss of overt verb movement by using the following assumptions: (a) In a language with independent V-to-T movement, perfect participles can move overtly; (b) In a language without independent V-to-T movement, perfect participles cannot move overtly. In addition, the viability of the present analysis was further supported by applying it to modern Germanic and Romance languages. As a theoretical contribution, it is semantically motivated.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Yanagi, Tomohiro. "A Syntactic Approach to the Present Perfect Puzzle in the History of English." 『近代英語研究』 第20号,2004年.73--103頁.

2016-02-20 Sat

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

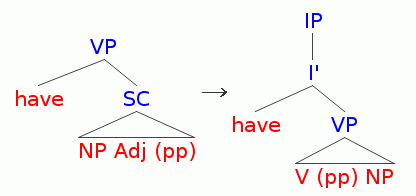

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2016-02-14 Sun

■ #2484. 「may 祈願文ができるまで」 [word_order][syntax][auxiliary_verb][subjunctive][pragmatics][speech_act][optative][may]

祈願の may について,「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]),「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]),「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]) で扱ってきたが,この問題について,最近,松瀬の論文が公刊された.初期近代英語の may 祈願文の確立は,古英語以来の種々の歴史言語学的な要因が積み重なった結果であり,一朝一夕に成ったものではないという趣旨だ.総合的な視点から同問題に迫った好論である.

議論の詳細には触れないが,松瀬 (82) が「may 祈願文ができるまで」と題する節で図式的に要約した部分を引用する.

a. STAGE 1: OE ?

I wish that NP-Nom[inative]. + V-S[u]BJ[unctive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + V-SBJ. 〔従属節〕

b. STAGE 2: OE ?

NP-Nom. + V-SBJ. 〔主節〕 ex) God bless you!

X + V-SBJ. + NP-Nom. 〔主節〕 ex) Long live the Queen!

c. STAGE 3: Late OE ?

I wish that NP-Nom. + MAY + Inf[initive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + MAY + Inf. 〔従属節〕

d. STAGE 4: ME ? *EModE/ME ?

NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) Thy voyce may sounde in mine eres.

*X + NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) from dyssese he may us saue.

X + MAY/MIGHT + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) ai mighte he liven.

Cf. (X) + MOTE + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) mote þu wel færen

Cf. LET + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) late we hine welden his folc ...

e. STAGE 5: EModE ?

MAY + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) May the force be with you!

一連の流れに関わっている要因は,祈願動詞の従属節の法と語順,祈願の接続法を用いた主節の用法,接続法の代用としての助動詞 may の発達,類義の助動詞 motan の祈願用法の影響,let 構文との類推,"pragmatic particle" としての may とその語順の発達,など多数にわたる.これらが複雑に絡み合い,ある1つの特徴ある用法が生まれたというシナリオに,英語史や歴史英語学の醍醐味を感じる.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-02-11 Thu

■ #2481. Help yourself to some cake. における前置詞 to [preposition][syntax][dative][cognitive_linguistics][sobokunagimon]

石崎陽一先生のアーリーバードの収穫で,2月7日付けの記事として「help oneself to という表現における to について」という問題が扱われている.用いられる前置詞がなぜ to なのか,という問いは確かに素朴な疑問である.石崎先生の回答が的を射ており,よくまとまっているので,直接ご覧いただければ疑問は氷塊するが,ちょっとした付け足しとして言語学的,英語史的な側面からコメントしてみようと思う.

現代英語の help は日本語の「助ける」にぴったり対応するように感じられ,人を表わす直接目的語が続くのが自然という感覚がある.しかし,この目的語は古英語では対格(直接目的語)ではなく与格(間接目的語)や属格を取ったことから,原義としては「(人)に手を貸す」「(人)のために便宜を計る」「(人)の役に立つ」ほどだったと思われる.中英語までに与格は対格に形態的に融合してしまったために,現在,格の区別はほとんど感じられないが,help を用いる各種の語法や構文には,与格の風味が残っているように感じられる.上記のように中心的な意味は「(人)の役に立つ」という一般的なものであるから,具体的な通常の文脈では,何の役に立つのか,いかなる便宜なのか,どのように助けるのかについて補足情報が必要である.そこで,しばしば「help + 目的語」の後には種々の副詞句,前置詞句,不定詞句が続き,「?できるように人に手を貸してあげる」ほどを意味することになる.help him out (of the trouble), help her with her homework, help them across the street, help us (to) carry the luggage (see 「#971. 「help + 原形不定詞」の起源」 ([2011-12-24-1]),「#972. 「help + 原形不定詞」の使役的意味」 ([2011-12-25-1])) など.ここでは help の目的語たる人が,意味上,続く付加部と結びつけられる動作に対する動作主となっており,構文全体として「人が?することを手助けしてあげる」と統語意味的に再分析することが可能となる.換言すれば,help him out は he (be) out を手伝うのであり,help her with her homework は she (do) her homework を手伝うのであり,help them across the street は they (go) across the street を手伝うということになる.つまり,help の後には,Jespersen のいうネクサス関係 (nexus) が典型的に続く.このように考えると,飲食物の関わる Help yourself to some cake. などでは,you (come up) to some case を手伝う(この場合「自助」)ということになり,結果として「自由にお召し上がりください」の意味となることが分かるだろう.

OED で help ... to ... の構文の歴史を探ると,前置詞 to の目的語は,必ずしも飲食物に限らなかったようようである.中英語後期の Wycliffe がこの用法の初例として挙げられており,初期の例では to の目的語としては飲食物以外の物もあるし場所などもある.むしろ飲食物を目的語に取る用法は,近代英語期に,より一般的な上記の用法から発達したもののようだ(OED では飲食物の初例は1688年).

おもしろいのは,おそらく問題の飲食物での用法が十分に定着したからだろう,19世紀初頭に,飲食物を help の目的語に取り,人を to の目的語に取る,いわば help some cake to yourself 風の逆転語順が現われることである.

1805 Emily Clark Banks of Douro II. 191 A goose..which [she] carved and helped to every person that chose to have any of it.

これは,統語論や認知意味論でしばしば取り上げられる John loaded hay onto the truck. vs John loaded the truck with hay. にみられる目的語と前置詞句の交替現象を思い起こさせる(cf. 日本語の「ペンキを壁に塗る」と「ペンキで壁を塗る」).なお,統語的な transposition については「#1775. rob A of B」 ([2014-03-07-1]) も参照されたい.

この後,19世紀前半に動名詞形 helping が「盛りつけ;一杯」の意味の名詞として独り立ちしていくことにも触れておこう (cf. a second helping (2杯目,お代わり)).また,直接の関係はないが,Thomas Carlyle (1795--1881) の造語 self-help (自助,自立)が現われたのもたまたま同時期の1831年である.Samuel Smiles (1812--1904) の名著 Self-Help (1859) は,我が国では中村正直 (1832--98) が『西国立志編』 (1871) として翻訳し,明治期に啓蒙書としてベストセラーとなったが,考えてみれば「自立」の基本は「独りで食っていけること」である.help ... to ... の用法が飲食物に特化したのもうなずけるような気が・・・.

2016-02-08 Mon

■ #2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性 [pragmatics][syntax][word_order][speech_act][emode][subjunctive][auxiliary_verb][optative][hortative][may]

「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]) の最後で触れたように,may 祈願文と let 勧告文には類似点がある.いずれも統語的には節の最初に現われるという破格的な性質を示し,直後に3人称主語を取ることができ,語用論的には祈願・勧告というある意味で似通った発話行為を担うことができる.最後の似通っている点に関していえば,いずれの発話行為も,古英語から中英語にかけて典型的に動詞の接続法によって表わし得たという共通点がある.通時的には,may にせよ let にせよ,接続法動詞の代用を務める迂言法を成立させる統語的部品として,キャリアを始めたわけだが,そのうちに使用が固定化し,いわば各々祈願と勧告という発話行為を標示するマーカー,すなわち "pragmatic particle" として機能するに至った.may と let を語用的小辞として同類に扱うという発想は,前の記事で言及した Quirk et al. のみならず,英語歴史統語論を研究している Rissanen (229) によっても示されている(松瀬,p. 82 も参照).

The optative subjunctive is often replaced by a periphrasis with may and the hortative subjunctive with let:

(229) 'A god rewarde you,' quoth this roge; 'and in heauen may you finde it.' ([HC] Harman 39)

(230) Let him love his wife even as himself: That's his Duty. ([HC] Jeremy Taylor 24)

Note the variation between the subjunctive rewarde and the periphrastic may . . . finde in (229).

Of these two periphrases, the one replacing hortative subjunctive seems to develop more rapidly: in Marlow, at the end of the sixteenth century, the hortative periphrasis clearly outnumbers the subjunctive, particularly in the 1 st pers. pl. . ., while the optative periphrasis is less common than the subjunctive.

ここで Rissanen は,may と let を用いた迂言的祈願・勧告の用法の発達を同列に扱っているが,両者が互いに影響し合ったかどうかには踏み込んでいない.しかし,発達時期の差について言及していることから,前者の発達が後者の発達により促進されたとみている可能性はあるし,少なくとも Rissanen を参照している松瀬 (82) はそのように解釈しているようだ.この因果関係や時間関係についてはより詳細な調査が必要だが,一見するとまるで異なる語にみえる may と let を,語用(小辞)化の結晶として見る視点は洞察に富む.

関連して祈願の may については「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]) を,勧告の let's の間主観化については「#1981. 間主観化」 ([2014-09-29-1]) も参照.

・ Rissanen, Matti. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-01-23 Sat

■ #2462. an angel of a girl (2) [metaphor][rhetoric][word_order][syntax][preposition][reanalysis][syntax]

昨日に続いて標題の表現について,Quirk et al. (1284--85) にこの構文が詳説されている.以下に再現しよう.

A special case of prepositional apposition is offered by singular count nouns where the of-phrase is subjective . . ., eg:

the fool of a policeman

an angel of a girl

this jewel of an island

This structure consisting of determiner + noun (N2) + of + indefinite article + noun (N1) is not a regular prepositional postmodification, since N1 is notionally the head, as can be seen in the paraphrases:

The policeman is a fool. [note the AmE informal variant some fool policeman]

The girl is an angel.

This island is a jewel.

The whole part N2 + of + a corresponds to an adjective:

the foolish policeman

an angelic girl

this jewel-like island

The natural segmentation is reflected in variant spellings, as in the familiar AmE expression a hell of a guy (nonstandard spelling: a helluva guy).

In this construction, the determiner of N1 must be the indefinite article, but there is no such constraint on the determiner of N2:

''a'' ─┐ ┌ ''a policeman'' ''the'' │ ''fool of'' │ *''the policeman'' ''this'' │ └ *''policeman'' ''that'' ─┘

Also, N2 must be singular:

?*those fools of policemen

The possessive determiner actually notionally determines N1, not N2:

her brute of a brother ['Her brother was a brute..']

Both N2 and N1 can be premodified:

a little mothy wisp of a man

this gigantic earthquake of a piece of music

a dreadful ragbag of a British musical

this crescent-shaped jewel of a South Sea island

最後の this crescent-shaped jewel of a South Sea island のように,N1 と N2 の両方が前置修飾されているような例では,この名詞句全体における中心がどこなのかが曖昧である.はたして統語的な主要部と意味的な重心は一致しているのか否か.統語と意味の対応関係を巡る共時理論的な問題は残るにせよ,通時的にみれば,片方の足は元来の構造の上に立ち,もう片方は新しい構造の上に立っているかのようであり,その立場を活かした修辞的表現となっているのがおもしろい.

生成文法としては分析が難しく,認知言語学や修辞学としてはこの上ない興味深い構文である.ここに通時的観点をどのように食い込ませていくか,調査しがいのあるトピックのように思われる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2016-01-23 Sat

■ #2462. an angel of a girl (2) [metaphor][rhetoric][word_order][syntax][preposition][reanalysis][syntax]

昨日に続いて標題の表現について,Quirk et al. (1284--85) にこの構文が詳説されている.以下に再現しよう.

A special case of prepositional apposition is offered by singular count nouns where the of-phrase is subjective . . ., eg:

the fool of a policeman

an angel of a girl

this jewel of an island

This structure consisting of determiner + noun (N2) + of + indefinite article + noun (N1) is not a regular prepositional postmodification, since N1 is notionally the head, as can be seen in the paraphrases:

The policeman is a fool. [note the AmE informal variant some fool policeman]

The girl is an angel.

This island is a jewel.

The whole part N2 + of + a corresponds to an adjective:

the foolish policeman

an angelic girl

this jewel-like island

The natural segmentation is reflected in variant spellings, as in the familiar AmE expression a hell of a guy (nonstandard spelling: a helluva guy).

In this construction, the determiner of N1 must be the indefinite article, but there is no such constraint on the determiner of N2:

''a'' ─┐ ┌ ''a policeman'' ''the'' │ ''fool of'' │ *''the policeman'' ''this'' │ └ *''policeman'' ''that'' ─┘

Also, N2 must be singular:

?*those fools of policemen

The possessive determiner actually notionally determines N1, not N2:

her brute of a brother ['Her brother was a brute..']

Both N2 and N1 can be premodified:

a little mothy wisp of a man

this gigantic earthquake of a piece of music

a dreadful ragbag of a British musical

this crescent-shaped jewel of a South Sea island

最後の this crescent-shaped jewel of a South Sea island のように,N1 と N2 の両方が前置修飾されているような例では,この名詞句全体における中心がどこなのかが曖昧である.はたして統語的な主要部と意味的な重心は一致しているのか否か.統語と意味の対応関係を巡る共時理論的な問題は残るにせよ,通時的にみれば,片方の足は元来の構造の上に立ち,もう片方は新しい構造の上に立っているかのようであり,その立場を活かした修辞的表現となっているのがおもしろい.

生成文法としては分析が難しく,認知言語学や修辞学としてはこの上ない興味深い構文である.ここに通時的観点をどのように食い込ませていくか,調査しがいのあるトピックのように思われる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2016-01-22 Fri

■ #2461. an angel of a girl (1) [metaphor][rhetoric][word_order][syntax][preposition][reanalysis][syntax]

前置詞 of の用法の1つとして,標題のような例がある.an angel of a girl は意味的に "a girl like an angel" とパラフレーズされ,直喩に相当する表現となる.なぜこのような意味が生じるのだろうか.

ここでの of の用法は広い意味で「同格」 (apposition) といってよい.OED によると,of の語義23に "Between two nouns which are in virtual apposition" とあり,その語義の下に細分化された23bにおいてこの用法が扱われている.

b. In the form of, in the guise of.

The leading noun is the latter, to which the preceding noun with of stands as a qualification, equivalent to an adjective; thus 'that fool of a man' = that foolish man, that man who deserves to be called 'fool'; 'that beast of a place' = that beastly place.

Quot. ?c1200 is placed here by Middle Eng. Dict.; however the of-phrase seems to complement the verb and its object . . . rather than the preceding noun only as in later examples.

[?c1200 Ormulum (Burchfield transcript) l. 11695 Þeȝȝ hallȝhenn cristess flæsh off bræd & cristess blod teȝȝ hallȝenn. Off win.

a1375 William of Palerne (1867) 226 (MED), So fair a siȝt of seg ne sawe he neuer are.

. . . .

1992 Vanity Fair (N.Y.) Feb. 144/3 The Schramsberg offers a whirlwind of a mousse, tasting of lemon and yeast.

MED から取られている例があるので,MED の of (prep.) を参照してみると,同様に "quasi-appositional relationship" 表わす用法として語義19b(b)に "in the form of (sth. or sb.)" とみえる.解釈の分かれる例文もありそうだが,15世紀半ばからの "a faire body of a woman" という明らかな該当例をみると,遅くとも後期中英語には同用法が発達していたことは確かである.

"a faire body of a woman" は元来「ある女性の(姿をした)美しき体」であり,主要部は of の前位置に立つ body のはずだった.ところが,使われ続けるうちに,body of a の塊が全体として後続の名詞 woman を修飾するように感じられるようになってきたのだろう.標題の an angel of a girl でいえば,これは元来「少女の(姿をした)天使」を意味する表現だったと思われるが,angel of a の塊が全体として形容詞 angelic ほどの機能を獲得して,後続の girl にかかっていくものとして統語的に再分析 (reanalysis) された.

一般的にいえば,a [X] of a [Y] の構造において,本来的には [X] が主要部だったが,再分析を経て [Y] が主要部となり,"a [X]-like Y" ほどを意味するようになったものと理解できる.この本来的な構造は,OED では以下のように語義23aにおいて扱われており,現在までに廃義となっている.

†a. In the person of; in respect of being; to be; for. Obs.

The leading noun is the former, of the qualification of which the phrase introduced by of constitutes a limitation; thus 'he was the greatest traveller of a prince', i.e. the greatest traveller in the person of a prince, or so far as princes are concerned. The sense often merges with that of the partitive genitive. . . . .

c1275 (?a1200) Laȝamon Brut (Calig.) (1963) 3434 Þe hǣhste eorles..curen heom enne king of ane cnihte þe wes kene.

c1300 (?a1200) Laȝamon Brut (Otho) 4980 Hadden hii anne heuedling of on heȝe ibore man.

a1470 Malory Morte Darthur (Winch. Coll.) 119 He was a ryght good knyght of a yonge man.

1697 K. Chetwood Life Virgil in Dryden tr. Virgil Wks. sig. *4v, Cæsar..the greatest Traveller, of a Prince, that had ever been.

1748 Ld. Chesterfield Let. 20 Dec. (1932) (modernized text) IV. 1278 Allowed to be the best scholar of a gentleman in England.

しかし,再分析前の23aと後の23bの用法を,文脈から明確に区別することは難しいように思われる.修辞的な観点からみれば,この統語的な両義性こそが新たな認識を生み出しているようにも思われる.結果として,同時に形容詞修飾風でもあり直喩でもあり隠喩でもある不思議な表現が,ここに生まれている.便宜的に an angelic girl とはパラフレーズできるものの,an angel of a girl の与える修辞的効果は大きく異なる.

類似した統語的再分析の例,主要部の切り替わりの例については,「#2333. a lot of」 ([2015-09-16-1]) と「#2343. 19世紀における a lot of の爆発」 ([2015-09-26-1]) を参照.

2016-01-22 Fri

■ #2461. an angel of a girl (1) [metaphor][rhetoric][word_order][syntax][preposition][reanalysis][syntax]

前置詞 of の用法の1つとして,標題のような例がある.an angel of a girl は意味的に "a girl like an angel" とパラフレーズされ,直喩に相当する表現となる.なぜこのような意味が生じるのだろうか.

ここでの of の用法は広い意味で「同格」 (apposition) といってよい.OED によると,of の語義23に "Between two nouns which are in virtual apposition" とあり,その語義の下に細分化された23bにおいてこの用法が扱われている.

b. In the form of, in the guise of.

The leading noun is the latter, to which the preceding noun with of stands as a qualification, equivalent to an adjective; thus 'that fool of a man' = that foolish man, that man who deserves to be called 'fool'; 'that beast of a place' = that beastly place.

Quot. ?c1200 is placed here by Middle Eng. Dict.; however the of-phrase seems to complement the verb and its object . . . rather than the preceding noun only as in later examples.

[?c1200 Ormulum (Burchfield transcript) l. 11695 Þeȝȝ hallȝhenn cristess flæsh off bræd & cristess blod teȝȝ hallȝenn. Off win.

a1375 William of Palerne (1867) 226 (MED), So fair a siȝt of seg ne sawe he neuer are.

. . . .

1992 Vanity Fair (N.Y.) Feb. 144/3 The Schramsberg offers a whirlwind of a mousse, tasting of lemon and yeast.

MED から取られている例があるので,MED の of (prep.) を参照してみると,同様に "quasi-appositional relationship" 表わす用法として語義19b(b)に "in the form of (sth. or sb.)" とみえる.解釈の分かれる例文もありそうだが,15世紀半ばからの "a faire body of a woman" という明らかな該当例をみると,遅くとも後期中英語には同用法が発達していたことは確かである.

"a faire body of a woman" は元来「ある女性の(姿をした)美しき体」であり,主要部は of の前位置に立つ body のはずだった.ところが,使われ続けるうちに,body of a の塊が全体として後続の名詞 woman を修飾するように感じられるようになってきたのだろう.標題の an angel of a girl でいえば,これは元来「少女の(姿をした)天使」を意味する表現だったと思われるが,angel of a の塊が全体として形容詞 angelic ほどの機能を獲得して,後続の girl にかかっていくものとして統語的に再分析 (reanalysis) された.

一般的にいえば,a [X] of a [Y] の構造において,本来的には [X] が主要部だったが,再分析を経て [Y] が主要部となり,"a [X]-like Y" ほどを意味するようになったものと理解できる.この本来的な構造は,OED では以下のように語義23aにおいて扱われており,現在までに廃義となっている.

†a. In the person of; in respect of being; to be; for. Obs.

The leading noun is the former, of the qualification of which the phrase introduced by of constitutes a limitation; thus 'he was the greatest traveller of a prince', i.e. the greatest traveller in the person of a prince, or so far as princes are concerned. The sense often merges with that of the partitive genitive. . . . .

c1275 (?a1200) Laȝamon Brut (Calig.) (1963) 3434 Þe hǣhste eorles..curen heom enne king of ane cnihte þe wes kene.

c1300 (?a1200) Laȝamon Brut (Otho) 4980 Hadden hii anne heuedling of on heȝe ibore man.

a1470 Malory Morte Darthur (Winch. Coll.) 119 He was a ryght good knyght of a yonge man.

1697 K. Chetwood Life Virgil in Dryden tr. Virgil Wks. sig. *4v, Cæsar..the greatest Traveller, of a Prince, that had ever been.

1748 Ld. Chesterfield Let. 20 Dec. (1932) (modernized text) IV. 1278 Allowed to be the best scholar of a gentleman in England.

しかし,再分析前の23aと後の23bの用法を,文脈から明確に区別することは難しいように思われる.修辞的な観点からみれば,この統語的な両義性こそが新たな認識を生み出しているようにも思われる.結果として,同時に形容詞修飾風でもあり直喩でもあり隠喩でもある不思議な表現が,ここに生まれている.便宜的に an angelic girl とはパラフレーズできるものの,an angel of a girl の与える修辞的効果は大きく異なる.

類似した統語的再分析の例,主要部の切り替わりの例については,「#2333. a lot of」 ([2015-09-16-1]) と「#2343. 19世紀における a lot of の爆発」 ([2015-09-26-1]) を参照.

2016-01-05 Tue

■ #2444. something good の語順 [word_order][adjective][syntax][grammaticalisation][stress][eurhythmy][sobokunagimon]

some-, any-, every-, no- などに -thing, -one, -body のついた複合不定代名詞が形容詞に修飾されるとき,その語順は *good something ではなく,標題のように something good となる.ここで形容詞が後置されるのはなぜだろうか.素朴な疑問ではあるが,歴史的に適切に説明することは案外難しい.

英語史を通じて,形容詞の後置は「#1667. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (1)」 ([2013-11-19-1]),「#1668. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (2)」 ([2013-11-20-1]) で触れたように,必ずしも珍しい現象ではなかった.実際,古英語から中英語を経て近現代英語に至るまで,例には事欠かない.とりわけ中英語以降の特定の表現については,フランス語やラテン語の語順の影響に帰することのできる例も多い.OED の something, n. (and adj.) and adv. の語義 3a によれば,形容詞後置の初例として次の文が与えられている.

1382 Bible (Wycliffite, E.V.) Acts xxiii. 20 Thei ben to sekinge sum thing certeynere [L. aliquid certius].

ここで sum thing certeynere を,ラテン語 aliquid certius の語順を含めての直訳であると評価することは不可能ではない.しかし,いかにも本来語的な要素からなる something good や nothing wrong などに対して一般的に言語接触による説明を適用することは難しいように思われる.

次に,MED の som-thing (phr. & n.) の例を眺めてみよう.古英語末期より,後ろに -es 属格を伴う次のような例が確認される.

・ a1150 (OE) Vsp.D.Hom. (Vsp D.14) 68/35: Synd eac sume steorren leohtbeamede, færlice arisende, & rædlice gewitende, & heo symle sum þing neowes mid heora upspringe gebecnigeð.

・ c1175 (?OE) Bod.Hom. (Bod 343) 62/31: Cristes wundræ þe he wrohte on þisse life..ȝetacnoden þeah sum þing diȝelices.

neowes や diȝelices は機能としては名詞の属格だが,名詞とはいっても形容詞から派生した二次的な名詞である.この点では,フランス語の quelque chose de nouveau のような句における形容詞の後置も想起される.この sum þing neowes のような構造が,後に something new の型へ発展する母型であったとは考えられないだろうか.

今ひとつ考慮すべき視点は,強勢パターンの都合 (eurhythmy) である.元来の sòme thíng という句において第2要素の名詞の機能が形式的になってゆくにつれ,すなわち文法化 (grammaticalisation) してゆくにつれ,機能語としての複合不定代名詞 sómething が新たに生じた.これにより,some と thing の間に別の語が割って入る隙がなくなり,あえて形容詞などで修飾しようと思えば,複合語全体の前か後に置くよりほかなくなった.ここで強勢パターンを考慮に入れると,形容詞を前置した場合には *góod sómething の強強弱となり,後置した場合には sòmething góod の強弱強となる.英語の韻律体系に照らせば,強と弱が交替する形容詞後置の語順のほうが自然だろう.

問題は未解決だが,今のところ,(1) フランス語やラテン語からの影響,(2) sum þing neowes を母型とする発展,(3) 強勢パターンの要請,の3つの視点を考慮に入れておきたい.

2016-01-03 Sun

■ #2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ [syntax][agreement][pragmatics][construction_grammar][discourse_marker][relative_pronoun][expletive][cleft_sentence]

先日,掲示板にて "It is . . . that . . . ." の型をもつ分裂文 (cleft sentence),いわゆる強調構文の歴史について質問が寄せられた.これについて,以下のように粗々に回答した.

分裂文(いわゆる強調構文)の発展や,要素間の統語的一致の推移については,複雑な経緯と種々の説があり,一言では説明できません.相当するものは古英語からあり,主語には it のみならず that やゼロ形が用いられていました.現代英語における分裂文という現象を,共時的な観点にこだわらず,あえて通時的な観点から分析するのであれば,that は関係詞であり,it はその先行詞であると述べておきたいと思います.つまり,"It is father that did it." という例文でいえば,「それを為したところのもの,それは父です.」ということになります.人でありながら中性の it を用いるのも妙な感じはしますが,"Who is it?" の it などからも理解できると思います(古英語でも同じでした).ところが,後に "It is I that am wrong." にみられるように,that の先行詞は文頭の It ではなく直前の I であるかのような一致を示すに至りました.以上,取り急ぎ,かつ粗々の回答です.

この問題について,細江 (245--46) が次のように論じている.

注意を引くために用いられた It is... の次に来る関係代名詞が主格であるとき,その従文における動詞は It is I that am wrong. のようにこれに対する補語と人称数で一致する.たとえば,

It is you who make dress pretty, and not dress that makes you pretty.---Eliot

But it's backwaters that make the main stream. ---Galsworthy.

It is not I that bleed---Binyon.

これは今日どんな文法家でも,おそらく反対するものはないであろう.しかも that の先行詞は明らかに It である.それではなぜこの一致法が行なわれるかといえば,〔中略〕It は文法の形式上 that の先行詞ではあるけれども,一度言者の脳裏にはいってみれば,それは決して次に来る叙述中に含まれる動作もしくは状態などの主たり得る性質のものではない.すなわち,換言すれば It is I that am wrong. と言うとき,言者の脳裏にある事実は I am wrong. にほかならないからである.

細江は p. 246 の注で,フランス語の "Nous, nous n'avons pas dit cela." と "Ce n'est pas nous qui avons dit cela." の2つの強調の型においても,上記と同じことが言えるとしている.関連して,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) を参照.

私の回答の最後に述べたことは,歴史の過程で統語的一致の様式が変化してきたということである.これを別の観点からみれば,元来,統語的な型として出発したものが,強調や対比という語用的・談話的な役割を担う手段として発達し,その結果として,統語的一致の様式も変化にさらされたのだ,と解釈できるかもしれない.細江の主張を,回答内の例文において繰り返せば,話者の頭の中には did it (それを為した)のは明らかに father (父)という観念があるし,wrong (間違っている)のは明らかに I という観念があるはずである.それゆえに,この観念に即した統語的一致が求められるようになったのだろう.そして,現代英語までに,この一致の様式をもつ統語的な型そのものが,語用的な機能を果たす構造として確立してきたのである.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2016-01-02 Sat

■ #2441. 副詞と形容詞の近似 (2) --- 中英語でも困る問題 [adverb][adjective][ilame][flat_adverb][inflection][final_e][syntax][chaucer]

現代英語において,-ly なしのいわゆる単純副詞 flat_adverb と形容詞の区別が,形態・統語・意味のいずれにおいても,つきにくい問題について,「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1]),「#995. The rose smells sweet. と The rose smells sweetly.」 ([2012-01-17-1]),「#1354. 形容詞と副詞の接触点」 ([2013-01-10-1]) の記事などで取り上げた.端的にいえば,The sun shines bright. という文において,bright は副詞なのか主格補語の形容詞なのかという問題である.

実は,中英語を読む際にも同じ問題が生じる.この問題は,中英語における形容詞の屈折語尾 -e の消失について研究していると,特に悩ましい.注目している語が副詞ではなく形容詞であることを確認した上で初めて語尾の -e について論じられるわけだが,形態的にはいずれも同形となって見分けがつかないし,統語や意味の観点からも決定的な判断が下せないことがある.すると,せっかく出くわした事例にもかかわらず,泣く泣く「いずれの品詞か不明」というラベルを貼ってやりすごすことになるのだ.

Chaucer の形容詞屈折を研究している Burnley の論文を読んで,この悩みが私1人のものでないことを知り,少々安堵した.Burnley (172) も,まったく同じ問題に突き当たっている.

Chaucer's grammar requires that adverbs be marked either by -ly or final -e, so that in some contexts this latter type may be indistinguishable from adjectives. In my analysis I have taken both the following to be adverbs, but there is room for disagreement on this point, and these are not the only cases of their kind:

That Phebus which that shoon so cleer and brighte (3.11)

In motlee, and hye on hors he sat. (1.273)

This uncertain boundary between adverbs and adjectives is inevitably responsible for some uncertainty in statistics, but it must be accepted as a feature of the structure of Chaucer's language and not a weakness of analysis. In the following, for example, the form of the word hye suggests an adverbial, but the sense and syntax both imply an adjectival use:

He pleyeth Herodes vpon a scaffold hye (1.3378)

It is probable, however, that this usage is actually adverbial. The adjectival form in the next example also seems to occur in a syntax which requires that it be understood adverbially:

Yclothed was she fressh for to deuyse. (1.1050)

韻文では統語的な位置も比較的自由なため,判断するための鍵もなおさら少なくなる.むしろ,両義的に用いられること自体が目指されているのではないかと勘ぐりたくなるほどだ.ここには,現代英語につながる両品詞間の線引きの難しさがある.

・ Burnley, J. D. "Inflection in Chaucer's Adjectives." Neuphilologische Mitteilungen 83 (1982): 169--77.

2015-12-13 Sun

■ #2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達 [gerund][participle][syntax][suffix]

現代英語では,現在分詞 (present participle) と動名詞 (gerund) は同じ -ing 語尾をとるが,その機能は画然と分かれている.この2つの準動詞を一括して「-ing 形」と呼ぶ文法家もいるが,伝統的に呼び分けてきたのには歴史的な事情がある.古くは現在分詞と動名詞は,機能の差違はさることながら,形態的にも明確に異なっていた.つまり,この2種類の準動詞は,当初は完全に独立していたが,後の歴史で互いに歩み寄ってきたという経緯がある.以下,中尾・児馬 (118--20, 187--91) を参照して,教科書的な説明を与えよう.

古英語では,現在動名詞と呼ぶところの機能は,to 付きの不定詞によって表わされていた.動詞に接尾辞 -ing を付加した形態はあるにはあったが,この接尾辞は純粋に名詞を作る語尾であり,作られた名詞は,現在の動名詞と異なり,動詞としての性質をほとんどもたない純然たる名詞だった.この状態は,ほぼ中英語期のあいだ続く.中英語後期から近代英語期にかけて,ようやく -ing 形は (1) 目的語を従え,(2) 副詞と共起し,(3) 完了形や受動態も可能となり,(4) 通格の主語を取るなど,動詞的な性格を帯びるようになった.このように,動名詞は派生名詞として出発したが,時とともに少しずつ動詞としての性格を獲得していった文法項目とみることができる.

一方,現在分詞は,古英語から中英語を通じて,-inde, -ende, -ande などの語尾を伴って存在した(語尾の変異については中英語の方言差を扱った「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) と,そこに挙げた地図を参照).変異形のなかでも -inde は,末尾が弱まれば容易に /in/ となっただろう.一方,動名詞語尾の -ing も末尾が弱まれば同様に /in/ となるから,動名詞と現在分詞は音韻形態的に融合する可能性を秘めていたと考えることができる.

音韻形態的な融合の可能性を受け入れるとして,では両者の機能上の接点はどこにあるだろうか.標準的な説によれば,橋渡しをしたのは「be + (on) + -ing」という構文であると考えられている.古英語より「bēon + -inde」などの統語構造が行なわれていたが,13世紀以降,上記の音韻形態上の融合により「be + -ing」が現われてくる.一方,古英語では,前置詞と -ing 名詞を用いた「bēon + on + -ing」の構文も行なわれていた.ここから前置詞 on が音韻的に弱化し,[on] > [ən] > [ə] > [ø] と最終的に消失してしまうと,結果的にこの構文は先の構文と同型の「be + -ing」へ収斂した.この段階において,後に動名詞および現在分詞と呼ばれることになる2つの準動詞が,音韻・形態・統語的に結びつけられることになったのである.

上記の発展の過程を,現代英語の文により比喩的に示せば,以下の通りになる.3文の表わす意味の近似に注意されたい.

(a) The king is on hunting.

(b) The king is a-hunting.

(c) The king is hunting.

まとめれば,現在分詞と動名詞は,音韻・形態・統語の各側面において相互に作用しながら,協働的に発達してきたということができる.元来現在分詞を表わす -inde は動名詞に動詞的な性格を与え,元来名詞を表わす -ing は現在分詞にその音韻形態を貸し出したのである.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2015-11-01 Sun

■ #2379. 再帰代名詞の外適応 [exaptation][reflexive_pronoun][personal_pronoun][syntax][speed_of_change][schedule_of_language_change][language_change]

「#2376. myself, thyself における my- と thy-」 ([2015-10-29-1]) で取り上げた Keenan の論文では,近現代英語の再帰代名詞が外適応 (exaptation) の結果生まれたものであることが説かれている.oneself の形態は,当初,人称代名詞の対照的な用法として始まったが,それが同一指示あるいは局所的束縛という性質を獲得し,今見られるような再帰的用法として機能するようになったという ("pron + self is selected because of its contrast function, and later, losing contrast, survives because of its local binding function" (250)) .

Keenan (346) は,古英語から近代英語にかけての oneself の用法別の分布を取り,このことを示そうとした.古英語および中英語において,再帰的用法は,集められた oneself の直接目的語としての全用例のうち20%程度を占めるにすぎないが,初期近代英語には突如として80%を越える.これは,言語変化の速度やスケジュールという観点からは,急激なS字曲線を描くということになり,興味深い現象である.

Keenan (347) は,対照用法から再帰用法への外適応の道筋を,次のように考えている.

. . . by the end of ME bare object occurrences of pron + self are losing their contrast interpretation. But this leads again to an ANTI-SYNONYMY violation on a paradigm level. Without the contrast interpretation a locally bound pron + self is synonymous with a locally bound bare pronoun. So him and him + self, her and her + self, etc. would become synonyms. This was avoided by an interpretative differentiation: pron + self in object position came to require local antecedents and bare pronouns came to reject local antecedents (in favor of the always possible non-local ones or deictic interpretations).

なお,Keenan は,この変化はあくまで外適応であり,文法化 (grammaticalisation) ではないと判断している.「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1]) や「#2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である」 ([2015-03-13-1]) で示唆したように,外適応は文法化との関連で論じられることが多いが,両者の関係は必ずしも単純ではないのかもしれない.

・ Keenan, Edward. "Explaining the Creation of Reflexive Pronouns in English." Studies in the History of the English Language: A Millennial Perspective. Ed. D. Minkova and R. Stockwell. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2002. 325--54.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow