2016-10-05 Wed

■ #2718. 認知言語学の3つの前提 [linguistics][semantics][cognitive_linguistics][history_of_linguistics]

認知言語学 (cognitive_linguistics) は,主として1980年代より発達してきた言語構造と言語行動の研究法である.Cruse の用語集の cognitive linguistics の項によると,この研究法の背景には,いくつかの基本的な前提がある.

(1) 言語は意味を伝達する目的で発展してきたのであり,意味,統語,音韻の別にかかわらず,すべての言語構造はこの機能と関連しているはずである.

(2) 言語能力は,一般的な認知能力に埋め込まれており,それと分かつことはできない.したがって,言語に特化した脳の自律的部位なるものは存在しない.このことが意味論にとってもつ意義は,言語的意味と一般的知識のあいだに,規則的な区別を認めることができないということである.

(3) 意味は本来概念的なものであり,特定の方法で認知的・知覚的な原料を形成し,それに形態を付すことに関与する.

認知言語学者は,真理条件に基づく意味論の方法は意味を適切に説明することができないと主張する.認知言語学は,認知心理学と密接な関係をもっており,とりわけ概念の構造と性質に関する研究に依拠している.認知言語学の発展に特に影響力のある学者を2人挙げるとすれば,Lakoff と Langacker だろう.

認知言語学の前提については,「#1957. 伝統的意味論と認知意味論における概念」 ([2014-09-05-1]) も参照.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2016-09-16 Fri

■ #2699. 暗号学と言語学 [cryptology][linguistics][statistics][grammatology]

サイモン・シンの『暗号解読』を読んだ.暗号学 (cryptology) は言語学の1分野として言及されることもあるが,最も原始的な転置式暗号や,語や文字を置き換える換字式暗号を除けば,それ以降の暗号作成と解読は数学,統計学,物理学の応用そのものであり,言語学の扱う範囲から大きく逸脱しているように思われる.近代以降に開発されたヴィジュネル暗号,エニグマの暗号,公開鍵方式,量子暗号などは,高度な数学・物理学を利用した暗号であり,もはや言語学の出る幕ではないかのようだ.

しかし,いくつかの点で暗号学は言語学と密接な連係を保っているのは事実である.『暗号解読』により暗号の歴史を概観したところで,両分野の顕著な接点について考えてみた.1つ目は,当然といえば当然だが,暗号化して秘匿したいもとの材料はほぼ常に言語であるということだ.数字やその他の記号を秘匿したいという機会もあるだろうが,基本的には何らかの言語で書かれた文章が暗号化の対象であり,それゆえに「平文」と呼ばれる.暗号作成者は,この平文に何らかのスクランブル(暗号化するための演算)を施して無意味な文字列を得るわけだが,ここで行なっていることは,有意味で言語らしいテキストを無意味で言語らしからぬ文字列へ変換するという作業である.つまり,暗号作成者はなるべく平文のもつ言語らしさを取り除こうと努力する人にほかならず,暗号の成否は,その人が言語らしいとは何を指し,言語らしからぬとは何を指すのかについて,いかに深く理解しているかにかかっている.言語(とりわけ書き言葉)における文字の出現率などの統計的な事情に精通していればいるほど,暗号作成者は言語らしからぬ出力を得られるし,逆に暗号解読者はもとの平文を取り戻すことができる.隠したい元のものが言語テキストである以上,その後,いかに複雑な演算を加えようとも,何らかの言語的性質は着いて回らざるをえない.

2つ目に,暗号化や復号化に用いられる鍵もまた,暗号の歴史の大部分において,単語やその他の表現など言語的な単位だったという事実がある.現代の最も進んだ暗号においては鍵が数字であることが多いが,少なくとも鍵交換の問題が解決される以前の暗号においては,鍵は意味をなすキーワードやキーフレーズであり,ある言語の語彙に登録された単語やその他の表現であることが普通だった.それは,鍵が暗号者と復号者に共有されていなければならず,互いにとって既知である単語を鍵とし,それを暗記しておくのが,管理上もっとも便利だったからだ.数字や記号の羅列は暗記しにくいし,メモに書き留めておくという手はセキュリティ上問題がある.したがって,2人が最初から知っているもの,すなわち共通言語の何らかの単位を鍵とするのが自然である.逆にいえば,暗号解読者にとっては,鍵を突き止めるために,言語の語彙や表現のリストのなかから候補を絞り込むという戦略が妥当となる.このように,平文のみならず,暗号の鍵そのものも多くの場合,言語である.

3つ目に,諸言語は言語としての特性を共有しつつも互いに異なる恣意的な記号体系であるから,自言語と他言語の間の翻訳の作業は,暗号・復号の作業に近い.実際,第2次世界大戦では,アメリカは先住民ナヴァホ族の言語を用いたナヴァホ暗号なるものを生み出した.英語も話せるナヴァホ族が媒介となって,暗号化したい英語の平文をナヴァホ語へ変換し,そのナヴァホ語テキストを伝達したい相手に届ける.その相手は,お付きのナヴァホ族の人に頼んでそのテキストを英語へなおしてもらう.当時,敵国ドイツには,ナヴァホ語に関する研究は一切なく,ドイツ人の解読者がナヴァホ語から翻訳する術はなかった.既存のあまり知られていない自然言語は,それ自体が暗号のアルゴリズムになりうるという例だ.

最後に,未解読文字との関連もある.「#2427. 未解読文字」 ([2015-12-19-1]) で述べたように,いまだ解読されていない文字体系は少なくない.「#2486. 文字解読の歴史」 ([2016-02-16-1]) で触れたが,文字解読の歴史をひもとくと,そこで使われてきた手法は,現代に近づくほど,主として文字論を基礎とする統計学や数学を駆使する科学的な手法へと進化してきており,一般の暗号解読の手法ときわめてよく似ている.このことは,いずれも「平文」が何らかの言語で書かれたテキストであるということを前提としているのだから,不思議ではないだろう.暗号学の成果は,文字の解読におおいに貢献することができる.

さらに本質的で興味深い問いとして,人間はいつ,どこで,なぜ言語を暗号化する必要があるのだろうか.言語がコミュニケーションのために発達してきたことを前提とすると,メッセージを秘匿したいという行動や欲求は一種の矛盾ともいえる.言語と秘匿というテーマは,暗号学の哲学ともいうべきものになるだろう.

・ サイモン・シン(著),青木 薫(訳) 『暗号解読 上下巻』 新潮社,2017年.

2016-08-23 Tue

■ #2675. 人工言語と言語変化研究 [language_change][artificial_language][esperanto][linguistics][sociolinguistics][language_planning]

Esperanto に代表される人工言語 (artificial_language) が,主流派の言語学において真剣に議論されることはほとんどない.それもそのはずである.近代言語学の関心は,自然言語の特徴の体系(Saussure の "langue" あるいは Chomsky の "competence")を明らかにすることにあり,人為的にでっちあげた言語にそれを求めることはできないからだ.言語変化研究の立場からも,人工言語は少なくとも造り出された当初には母語話者もいないし,自然言語に通常みられるはずの言語変化にも乏しいと想像されるため,まともに扱うべき理由がない,と一蹴される.

しかし,主に社会言語学的な観点から言語変化を論じた Johns and Singh は,その著書の1章を割いて Language invention に関して論考している.その理由に耳を傾けよう.

We have . . . included select discussion of such [invented] systems here primarily because invention constitutes part of the natural and normal spectrum of human linguistic ability and behaviour and, as such, merits acknowledgement in our general discussion of language use and language change. At the most obvious level, linguistic inventions are, despite their tag of artificiality, ultimately products of the human linguistic competence and, indeed, creativity, that produces their natural counterparts. In many cases, they are also often born of the arguably human impulse to influence and change linguistic behaviour, an impulse which . . . fundamentally underlies strategies of natural language planning. Thus . . . languages may be invented to reflect particular world views, promote and foster solidarity among certain groups or even potentially for the purpose of preserving natural linguistic obsolescence as a result of the domination of one particular language. It is in such real-life purposes that our interest in linguistic invention lies . . . .

引用中には言語能力への言及もあるが,主として社会言語学的な関心による問題意識といってよいだろう.人工言語の発明,使用,体系を観察し,その動機づけを考察することで,人々が言語というものに何を求めているのか,自然言語のどの部分に問題を感じているのか,なぜ言語(行動)を変えようとするものなのか,という一般的な言語問題に対するヒントが得られるかもしれない,というわけだ.言語変化研究との関連では,なぜ言語計画や言語政策といった人為的な言語変化が試みられてきたのか,という問題にもつながる.つまるところ,人工言語の話題は,言語の機能とは何か,なぜ人々は言語を変化・変異させるのかという究極の問題について考察する際に,1つの材料を貢献できるということだ.言語変化研究にも資するところありだろう.

Jones and Singh (182) は,その章末で "as a linguistic exercise, the processes of invention, as well as its concomitant problems and issues, have the potential to complement our general understanding of how human language functions as successfully as it does" と言及している.一見遠回りのように思われる(し実際に遠回りかもしれない)が,周辺的な話題から始めて中核的な疑問に迫ってゆく手順がおもしろい.関連して「#963. 英語史と人工言語」 ([2011-12-16-1]) も参照されたい.

ほかに,人工言語の話題としては「#958. 19世紀後半から続々と出現した人工言語」 ([2011-12-11-1]),「#959. 理想的な国際人工言語が備えるべき条件」 ([2011-12-12-1]),「#961. 人工言語の抱える問題」 ([2011-12-14-1]) も参照.

・ Jones, Mari C. and Ishtla Singh. Exploring Language Change. Abingdon: Routledge, 2005.

2016-08-10 Wed

■ #2662. ソシュールによる言語の共時態と通時態 (2) [diachrony][linguistics][saussure]

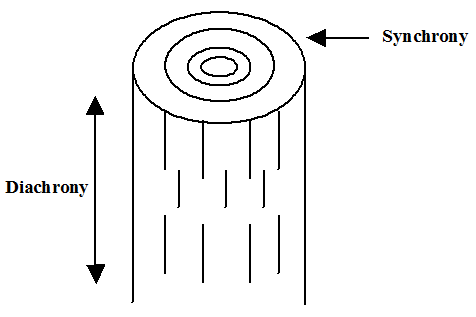

言語を観察する際の共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) という2つの見方は,ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) がその峻別を説いて以来,言語学の基本概念として定着してきた.本ブログでも,ときにその前提を疑い乗り越えようとしつつも,基本的にはこの2分法を受け入れてきた.

2つの態の区別については「#2555. ソシュールによる言語の共時態と通時態」 ([2016-04-25-1]) で解説した.今回は,Saussure 自身の「木の幹の比喩」により,この2分法について補足を加えたい.

「近代言語学の父」と称されるソシュールは,言語変化を研究する「通時的な」言語学と,ある時点における言語の状態を研究する「共時的な」言語学を峻別することを主張した.ソシュールによれば,この2つの観点はまったく相容れず,完全に対立するものである.それは,ちょうど木の幹を切る2つの方法に相当する.1つは幹を水平に切り,年輪の刻まれた断面図を観察すること.もう1つは,垂直に切り,時間軸に沿った木の成長を観察することである.Aitchison (38) の図示を再現しよう.

「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) の記事で触れた「走る新幹線」の比喩で言い直せば,共時態はスチール写真撮影に相当し,通時態はビデオカメラ撮影に相当するだろう.静と動の関係といってもよい.

共時態と通時態を巡る様々な問題については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]),「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]),「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]),「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]),「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]),「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1]),「#2563. 通時言語学,共時言語学という用語を巡って」 ([2016-05-03-1]) をはじめとして,diachrony の各記事で扱ってきたので,ご参照を.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2016-07-31 Sun

■ #2652. 複合名詞の意味的分類 [compound][word_formation][morphology][terminology][semantics][hyponymy][metonymy][metaphor][linguistics]

「#924. 複合語の分類」 ([2011-11-07-1]) で複合語 (compound) の分類を示したが,複合名詞に限り,かつ意味の観点から分類すると,(1) endocentric, (2) exocentric, (3) appositional, (4) dvandva の4種類に分けられる.Bauer (30--31) に依拠し,各々を概説しよう.

(1) endocentric compound nouns: beehive, armchair のように,複合名詞がその文法的な主要部 (hive, chair) の下位語 (hyponym) となっている例.beehive は hive の一種であり,armchair は chair の一種である.

(2) exocentric compound nouns: redskin, highbrow のような例.(1) ように複合名詞がその文法的な主要部の下位語になっているわけではない.redskin は skin の一種ではないし,highbrow は brow の一種ではない.むしろ,表現されていない意味的な主要部(この例では "person" ほど)の下位語となっているのが特徴である.したがって,metaphor や metonymy が関与するのが普通である.このタイプは,Sanskrit の文法用語をとって,bahuvrihi compound とも呼ばれる.

(3) appositional compound nouns: maidservant の類い.複合名詞は,第1要素の下位語でもあり,第2要素の下位語でもある.maidservant は maid の一種であり,servant の一種でもある.

(4) dvandva: Alsace-Lorraine, Rank-Hovis の類い.いずれが文法的な主要語が判然とせず,2つが合わさった全体を指示するもの.複合名詞は,いずれの要素の下位語であるともいえない.dvandva という名称は Sanskrit の文法用語から来ているが,英語では 'copulative compound と呼ばれることもある.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

2016-04-25 Mon

■ #2555. ソシュールによる言語の共時態と通時態 [saussure][diachrony][methodology][terminology][linguistics]

ソシュール以来,言語を考察する視点として異なる2つの角度が区別されてきた.共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) である.本ブログではこの2分法を前提とした上で,それに依拠したり,あるいは懐疑的に議論したりしてきた.この有名な2分法について,言語学用語辞典などを参照して,あらためて確認しておこう.

まず,丸山のソシュール用語解説 (309--10) には次のようにある.

synchronie/diachronie [共時態/通時態]

ある科学の対象が価値体系 (système de valeurs) として捉えられるとき,時間の軸上の一定の面における状態 (état) を共時態と呼び,その静態的事実を,時間 (temps) の作用を一応無視して記述する研究を共時言語学 (linguistique synchronique) という.これはあくまでも方法論上の視点であって,現実には,体系は刻々と移り変わるばかりか,複数の体系が重なり合って共存していることを忘れてはならない.〔中略〕これに対して,時代の移り変わるさまざまな段階で記述された共時的断面と断面を比較し,体系総体の変化を辿ろうとする研究が,通時言語学 (linguistique diachronique) であり,そこで対象とされる価値の変動 (déplacement) が通時態である.

同じく丸山 (73--74) では,ソシュールの考えを次のように解説している.

「言語学には二つの異なった科学がある.静態または共時言語学と,動態または通時言語学がそれである」.この二つの区別は,およそ価値体系を対象とする学問であれば必ずなされるべきであって,たとえば経済学と経済史が同一科学のなかでもはっきりと分かれた二分野を構成するのと同時に,言語学においても二つの領域を峻別すべきであるというのが彼〔ソシュール〕の考えであった.ソシュールはある一定時期の言語の記述を共時言語学 (linguistique synchronique),時代とともに変化する言語の記述を通時言語学 (linguistique diachronique) と呼んでいる.

Crystal の用語辞典では,pp. 469, 142 にそれぞれ見出しが立てられている.

synchronic (adj.) One of the two main temporal dimensions of LINGUISTIC investigation introduced by Ferdinand de Saussure, the other being DIACHRONIC. In synchronic linguistics, languages are studied at a theoretical point in time: one describes a 'state' of the language, disregarding whatever changes might be taking place. For example, one could carry out a synchronic description of the language of Chaucer, or of the sixteenth century, or of modern-day English. Most synchronic descriptions are of contemporary language states, but their importance as a preliminary to diachronic study has been stressed since Saussure. Linguistic investigations, unless specified to the contrary, are assumed to be synchronic; they display synchronicity.

diachronic (adj.) One of the two main temporal dimensions of LINGUISTIC investigation introduced by Ferdinand de Saussure, the other being SYNCHRONIC. In diachronic linguistics (sometimes called linguistic diachrony), LANGUAGES are studied from the point of view of their historical development --- for example, the changes which have taken place between Old and Modern English could be described in phonological, grammatical and semantic terms ('diachronic PHONOLOGY/SYNTAX/SEMANTICS'). An alternative term is HISTORICAL LINGUISTICS. The earlier study of language in historical terms, known as COMPARATIVE PHILOLOGY, does not differ from diachronic linguistics in subject-matter, but in aims and method. More attention is paid in the latter to the use of synchronic description as a preliminary to historical study, and to the implications of historical work for linguistic theory in general.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2016-02-17 Wed

■ #2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである [linguistics][language_myth]

「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1]),「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]) で,近代以降の英語の「成功」は,言語内的な特徴によるものでは一切なく,ひとえに言語外的な原因,すなわち社会的(政治的,経済的,技術的,軍事的等々)な優越ゆえだということを主張してきた.英語に限らず,どの個別言語も,その重要性なり価値なりは,言語的にではなく社会的に決せられる.Baugh and Cable (3--4) がこのことを雄弁に論じているので,そっくりそのまま引用したい.

4. The Importance of a Language. It is natural for people to view their own first language as having intrinsic advantages over languages that are foreign to them. However, a scientific approach to linguistic study combined with a consideration of history reminds us that no language acquires importance because of what are assumed to be purely internal advantages. Languages become important because of events that shape the balance of power among nations. These political, economic, technological, and military events may or may not reflect favorably, in a moral sense, on the peoples and states that are the participants; certainly, different parties to those events will have different interpretations of what is admirable or not. It is clear, however, that the language of a powerful nation will acquire importance as a direct reflection of political, economic, technological, and military strength; so also will the arts and sciences expressed in that language have advantages, including the opportunities for propagation. The spread of arts and sciences through the medium of a particular language in turn reinforces the prestige of that language. Internal deficits such as an inadequate vocabulary for the requirements at hand need not restrict the spread of a language. It is normal for a language to acquire through various means, including borrowing from other languages, the words that it needs. Thus, any language among the 6,000 languages of the world could have attained the position of importance that the half-dozen or so most widely spoken languages have attained if the external conditions had been right. English, French, German, and Spanish are important languages because of the history and influence of their populations in modern times; for this reason, they are widely studied outside the country of their use. Sometimes the cultural importance of a nation has at some former time been so great that its language remains important long after it has ceased to represent political, commercial, or other greatness. Greek, for example, is studied in its classical form because of the great civilization preserved and recorded in its literature, but in its modern form as spoken in Greece today, the Greek language does not serve as a language of wider communication.

Baugh and Cable (8) にも,同趣旨の議論がある.

[T]he spread of a language---whether reconstructed Indo-European, Latin, French, or English---results from demographic, military, political, and economic forces rather than from any features intrinsic to the language. It is often noted that Latin as the language of an empire was not hindered in its spread by the grammatical declensions of five cases for its nouns or by the complex conjugations of its verbs. The subjunctive mood was irrelevant to the conquest of Gaul.

「英語は簡単だから世界語となった」というような俗説がいまだに広くはびこっているので,それはまったくの誤解であることを改めて強調しておきたい.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第9章「英語は簡単だから世界共通語になった」も参照されたい.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2015-08-17 Mon

■ #2303. 言語変化のスケジュールに関する諸問題 [schedule_of_language_change][language_change][lexical_diffusion][speed_of_change][unidirectionality][methodology][linguistics]

歴史言語学や通時言語学など言語変化を扱う領域においても,意外なことにその時間的側面を扱う研究はそれほど発展していない.言語変化は紛れもなく時間軸上に継起する出来事ではあるが,むしろそれゆえに時間という次元は前提として背景化され,それ自体への関心が育たなかったのではないか,と考えている.もちろん,語彙拡散 (lexical_diffusion) のような時間軸をも重視する議論は活発だし,それが対抗している青年文法学派 (neogrammarian) の言語変化論にも長い伝統がある.また「#1872. Constant Rate Hypothesis」 ([2014-06-12-1]) なども,言語変化を時間軸において考察している.それでも,言語変化の時間的側面についての理論化は,いまだ十分に進んでいるとは言えない.

今後の重要な研究テーマとしての言語変化の時間的側面の一切を「言語変化のスケジュール」 (schedule_of_language_change) と呼ぶことにしたい.そこには,actuation, implementation, diffusion に関する諸問題 (see 「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1])) や,言語変化の順序,速度 (speed_of_change),方向,経路,持続時間,完了に関する課題,特にそれらがどのような要因により決定されるのかという問いなどが含まれている.

昨日も引用した De Smet (6) は,言語変化の拡散について理論的に考察し,上に示した「言語変化のスケジュール」の諸問題に関心を寄せている.

. . . it is important to see that the problem of diachronic diffusion has two sides. On the one hand, we have to explain the phasedness of diffusional change---that is, to explain why diffusional change happens in stages with different environments being affected at different times, and what determines the order in which environments are affected. On the other hand, there is the more intractable question of what drives diffusion---that is, why does diffusion seem to go on and on, and what gives it its unidirectionality?

De Smet の指摘する第1の問題は,なぜ言語変化の拡散は段階的に進行し,その段階の順序を決めているものは何なのかというものだ.順序の問題とまとめてもよい.2つめは,そもそも言語変化の拡散を駆動しているものは何なのか,それを一方向に進ませる推進力は何なのかというものだ.駆動力と方向の問題といってよいだろう (see 「#2299. 拡散の駆動力3点」 ([2015-08-13-1]),「#2302. 拡散的変化の一方向性?」 ([2015-08-16-1])) .

De Smet は,段階の順序とも密接に関連する経路の問題にも触れている."diffusion follows a path of least resistance" (6) と述べていることから示唆されるように,言語変化の経路を決める要因の1つとして,共時的体系における抵抗(の多少)を念頭においていることは疑いない.言語変化のスケジュールの諸問題に迫るには,共時態と通時態の対立を乗り越える努力,コセリウのいうような "integrated synchrony" が必要なのではないか.この点については「#2295. 言語変化研究は言語の状態の力学である」 ([2015-08-09-1]) と,そこに張ったリンク先の記事を合わせて参照されたい.

・ De Smet, Hendrik. Spreading Patterns: Diffusional Change in the English System of Complementation. Oxford: OUP, 2013.

2015-08-09 Sun

■ #2295. 言語変化研究は言語の状態の力学である [linguistics][language_change][diachrony][methodology][variation]

言語変化とは通時的な変化のことであるから,それは言語研究の通時態部門で研究されるべきものである,というのが普通の理解かもしれない.しかし,通時的な変化と共時的な変異は同一現象の異なる側面であるという解釈や,そもそもソシュールの設けた共時態と通時態の区別は妥当ではないという議論があることを考えると,言語変化研究を通時的研究あるいは歴史的研究として位置づけることも疑わしくなってくる.

言語変化研究は,共時態と通時態の境界を越えた,あるいは境界を積極的に曖昧にさせる研究領域ではないかと考えている.それは,共時態の力学,あるいは「態」という表現をあえて避ければ,状態の力学と呼ぶべきものである.この考え方は,はっきりと表現したことはなかったが,本ブログでも以下の記事などにちりばめてきた.

・ 「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1])

・ 「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1])

・ 「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1])

・ 「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1])

・ 「#2167. "orderly heterogeneity" と diffusion」 ([2015-04-03-1])

・ 「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1])

「状態の力学」としての言語変化のとらえ方は,少なからぬ論者がしばしば提唱してきたが,決して一般化しているとは言えない.「状態の力学」の謂いを直接に表現している Keller (125) から引用しよう.

. . . does a theory of change belong to the field of synchronic or diachronic linguistics? If we look again at the definition by Bally and Sechehaye, we observe that the answer can be either 'both . . . and' or 'neither . . . nor'. Now, if a question admits two contradictory propositions as answers, we can be sure that something is amiss with the concepts involved. In this case the conclusion is inevitable that the concepts 'synchrony' and 'diachrony' are not suitable for dealing with problems of language change. They are basically concepts which belong to a theory of the history of language, not to a theory of change. The concepts 'state (of being)' and 'history' are very different from those of 'stasis' and 'dynamics'. 'The past is the repository of that which has irrevocably happened and been created'; whatever belongs to history is static, but the place of dynamics is the present. A theory of change is not a theory of history, but a theory of the dynamics of a 'state'. An explanation of this type seems able to fulfil the claim for an 'integrated synchrony' made by Coseriu in 1980 in his article 'Vom Primat der Geschichte'. Its task would be to define the manner in which 'the functioning of language coincides with language change'.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2015-07-05 Sun

■ #2260. 言語進化論の課題 [evolution][language_change][linguistics]

近年,evolution, mutation, chance, natural selection, variation, exaptation など,進化生物学の用語を借りた言語進化論 (linguistic evolution) が盛んになってきている.言語における「進化」の考え方については様々な議論があり,本ブログでも「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]),「#519. 言語の起源と進化を探る研究分野」 ([2010-09-28-1]),「#520. 歴史言語学は言語の起源と進化の研究とどのような関係にあるか」 ([2010-09-29-1]) ほか evolution の各記事でも関連する話題を取り上げてきた.言語における「進化」を巡る議論を要領よくまとめたものとしては,McMahon の12章 (314--40) を薦めたい.McMahon (337) は,今後この方向での言語変化の研究が有望とみているが,一方で取り組まなければならない問題は少なくないとも述べている.

. . . many questions remain if we are to make full use of our evolutionary terminology in historical linguistics. We do not know which units selection might operate on in language history; are they words, rules, speakers, or languages themselves? We do not know whether linguistic evolution is governed only by general, universal tendencies, or whether these can be overridden by language-specific factors. And we have yet to formulate the conditions under which variation and selection might conspire to produce regularity.

選択 (selection) が作用する単位は何かという問題は本質的である.音素,形態素,語,句,節,文,韻律,規則,話者,話者集団,言語そのもの等々,種々の言語理論が設定するありとあらゆる単位が候補となりうる.このことは,ある単位に着目して言語の進化や変化を記述するということが,ある仮説に基づく行為であるということを思い起こさせる.

ちなみに,上の McMahon の文章は,先日参加してきた SHEL-9/DSNA-20 Conference (The 9th Studies in the History of the English Language Conference) で,独自の言語変化論を展開する Nikolaus Ritt が基調講演にて部分的に引用・参照していたものでもある.

・ McMahon, April M. S. Understanding Language Change. Cambridge: CUP, 1994.

2015-06-21 Sun

■ #2246. Meillet の "tout se tient" --- 社会における言語 [sociolinguistics][linguistics][language_change]

昨日の記事「#2245. Meillet の "tout se tient" --- 体系としての言語」 ([2015-06-20-1]) を受けて,言語は体系であること,言語においては "tout se tient" であると述べた Meillet の,もう1つの側面,すなわち社会的な言語観をのぞいてみよう.

Meillet (16--18) は,言語の現実は言語的なものであると同時に社会的なものでもあることを強く主張した.この二重性こそが,言語の特徴であると.昨日の引用箇所を含めて,少々長いが,関連する部分を引く.

[La réalité d'une langue] est linguistique : car une langue constitue un système complexe de moyens d'expression, système où tout se tient et où une innovation individuelle ne peut que difficilement trouver place si, provenant d'un pur caprice, elle n'est pas exactement adaptée à ce système, c'est-à-dire si elle n'est pas en harmonie avec les règles générales de la langue.

A un autre égard, la réalité de la langue est social : elle résulte de ce qu'une langue appartient à un ensemble défini de sujets parlants, de ce qu'elle est le moyen de communication entre les membres d'un même groupe et de ce qu'il ne dépend d'aucun des membres du groupe de la modifier ; la nécessité même d'être compris impose à tous les sujets le maintien de la plus grande identité possible dans les usages linguistiques : le ridicule est la sanction immédiate de toutes les déviations individuelles, et, dans les sociétés civilisées modernes, on exclut de tous les principaux emplois par des examens ceux des citoyens qui ne savent pas se soumettre aux règles de langage, parfois assez arbitraires, qu'a une fois adoptées la communauté. Comme l'a très bien dit, dans son Essai de sémantique, M. Bréal, la limitation de la liberté qu'a chaque sujet de modifier son language « tient au besoin d'être compris, c'est-à-dire qu'elle est de même sorte que les autres lois qui régissent notre vie sociale ».

Dès lors il est probable a priori que toute modification de la structure sociale se traduira par un changement des conditions dans lesquelles se développe la langage. Le langage est une institution ayant son autonomie ; il faut donc en déterminer les conditions générales de développement à un point de vue purement linguistique, et c'est l'objet de la linguistique générale ; il a ses conditions anatomiques, physiologiques et psychiques, et il relève de l'anatomie, de la physiologie et de la psychologie qui l'éclairent à beaucoup d'égards et dont la considération est nécessaire pour établir les lois de la linguistique générale ; mais du fait que le langage est une institution sociale, it résulte que la linguistique est une science sociale, et le seul élément variable auquel on puisse recourir pour rendre compte du changement linguistique est le changement social dont les variations du langages ne sont que les conséquences parfois immédiates et directes, et le plus souvent médiates et indirectes.

Il ne faut pas dire qu'on soit par là ramené à une conception historique, et qu'on retombe dans la simple considération des faits particuliers ; car s'il est vrai que la structure sociale est conditionnée par l'histoire, ce ne sont jamais les faits historiques eux-mêmes qui déterminent directement les changements linguistiques, et ce sont les changements de structure de la société qui seuls peuvent modifier les conditions d'existence du langage. Il faudra déterminer à quelle structure sociale répond une structure linguistique donnée et comment, d'une manière générale, les changements de structure sociale se traduisent par des changements de structure linguistique.

Meillet は,言語が "tout se tient" の体系である以上,言語変化とは言語体系の変化のことにほかならず,それは社会体系の変化に呼応して生じるものであると考えている.個々のミクロな社会変化ではなくマクロな社会体系の変化こそが,言語の置かれる環境や条件を変え,結果として間接的に言語体系に揺さぶりをかけるのだ.したがって,本質的な問題は,最後の文にあるように,所与の言語体系がいかなる社会体系に対応しており,社会体系の変化がどのように言語体系の変化となって現われるのかという点にある.

(構造)言語学と社会言語学をつなぐこの問題意識こそが,Meillet の身上だろう.関連して,「#2161. 社会構造の変化は言語構造に直接は反映しない」 ([2015-03-28-1]) も参照.

・ Meillet, Antoine. Linguistique historique et linguistique générale. Paris: Champion, 1982.

2015-05-30 Sat

■ #2224. ソシュールによる言語の恣意性と線状性 [saussure][popular_passage][arbitrariness][linearity][linguistics][terminology]

言語のもつ諸々の性質について「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]) などで取り上げてきたが,ソシュールがとりわけ重要な性質として,いな「二大原理」として挙げたのは,恣意性 (arbitrariness) と線状性 (linearity) である.今回は,この2つの性質について,直接ソシュールから原文を引用して味わいたい.

言語の恣意性については,「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) ほかで簡単に触れた程度だったが,Saussure (100) では,次のように紹介されている.

PREMIER PRINCIPE : L'ARBITRAIRE DU SIGNE.

Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement: -le signe linguistique est arbitraire-.

Ansi l'idée de «sœur» n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons s-ö-r qui lui sert de signifiant ; il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quelle autre : à preuve les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes : le signifié «bœf» a pour signifiant b-ö-f d'un côté de la frontière, et o-k-s (Ochs) de l'autre.

言語の線状性については,「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]),「#2114. 言語の線状性の力」 ([2015-02-09-1]) ほか,linearity の各記事で考察したが,Saussure (103) 自身の言葉によれば,次の通りである.

SECOND PRINCIPE ; CARACTÈRE LINÉAIRE DU SIGNIFIANT.

Le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul et a les caractères qu'il emprunte au temps : a) il représente une étendue, et b) cette étendue est mesurable dans une seule dimension : c'est une ligne.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

2015-05-19 Tue

■ #2213. ソシュールの記号,シニフィエ,シニフィアン [sign][semiotics][linguistics][saussure][terminology]

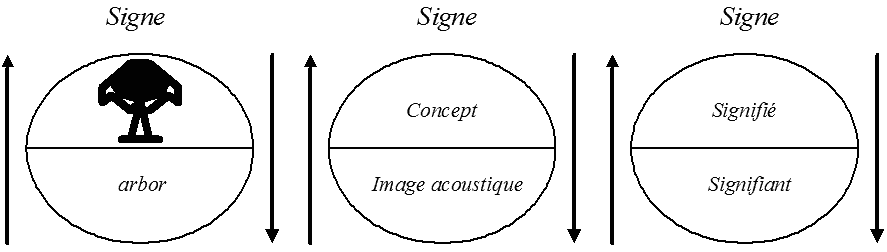

昨日の記事「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]) でも,その他の多くの記事でも,ソシュールの記号 (signe) のとらえ方を前提としてきた.ソシュールによる記号論的,言語学的な用語としての,「記号」 (signe) と,その構成要素である「シニフィエ」 (signifié) とシニフィアン (signifiant) について,簡単に解説しておきたい.

日常用語において「記号」とは,名前あるいは音声のことであると理解されており,それがある「事物」を指示したり「概念」を意味したりするととらえられている.しかし,ソシュールの用語では,記号 (signe) とは概念 (concept) と聴覚映像 (image acoustique) の組み合わさったセットのことを指す.両者が不可分に結びついた全体が,記号なのである.

ソシュールがその2つを「事物」と「名前」とは呼ばずに,「概念」と「聴覚映像」と呼ぶのは,いずれも心理的な単位であり,外界に存在する物理的な単位ではないからである.とりわけ「音声」と呼ばずに「聴覚映像」と呼ぶのは,発せられた音声のことではなく心理的にイメージされた音声,心の中でつぶやくときのような音声イメージのことを指しているからである.

ソシュールは,この「概念」と「聴覚映像」に別名として「シニフィエ」 (signifié) と「シニフィアン」 (signifiant) を与えた.この用語法を採用することにより,signifier (意味する)という動詞を中心にして,その名詞語幹 signe, 過去分詞 signifié,現在分詞 signifiant の3者の関係が明示されることになり都合がよいからだ.ソシュール自身は,新用語の導入を次のように説明している (99--100) .

Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant ; ces derniers termes ont l'avantage de marquer l'opposition qui les sépare soit entre eux, soit du total dont ils font partie. Quant à signe, si nous nous en contentons, c'est que nous ne savons par qui le remplacer, la langue usuelle n'en suggérant aucun autre.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

2015-05-08 Fri

■ #2202. langue と parole の対比 [saussure][linguistics][idiolect]

広く知られているように,ソシュールは langage を langue と parole の2種類の認識論的対象へと区分し,互いに対置させた.英語にはフランス語の langage に対応する語は存在しないが,langue と parole については Ullmann はそれぞれ language, speech と訳した.Ullmann (21) に,それぞれの特徴が対比的に示されている表があるので,それを掲げよう.

| Language | Speech |

|---|---|

| Code | Encoding of a message |

| Potential | Actualized |

| Social | Individual |

| Fixed | Free |

| Slow-moving | Ephemeral |

| Psychological | Psycho-physical |

それぞれの対比について簡単にコメントすると次のようになる.1点目は,コードそのものとその使用という対立だ.langue (language) は静的な体系だが,parole (speech) は動的な過程である.後者においては話し手が encode し,聞き手が decode するという関係が成り立つ.

2点目に,langue は潜在的な状態であり,それは parole によってはじめて実現化される.音でいえば,前者は音のイメージであり,後者は実現される音である.これは,音韻論と音声学の考察対象の差異に相当する.

3点目に,langue は社会の共有財産だが,parole は個人の一回きりのその場限りの現象である.

4点目に,parole は個人に属するものであるから,個人こそがその支配者である.個人の話し手がいつ何と言おうが,どのように言おうが,他人にはおかまいなしである.他人に理解不能な言葉を使う自由すらある.しかし,langue に対しては,個人は受動的であり,無力に等しい.どの個人も,物心ついたときにはすでに母語の langue に縛られているのであり,普通はそれを独力で変化させることもできない.その意味で langue は固定的である.

5点目に,parole は発せられたその瞬間に流れ消え去るという点で,つかの間の現象であるのに対し,langue は変化するとしても緩慢であり,事実上止まっているかのようである.

6点目は,langue はイメージであるからあくまで心理的であるが,parole は具体的実現であるから物理的でもある.もっとも,言語には意味という側面があり,これは parole においても langue においても心理的にしかありえないため,parole は「心理・物理的」という特徴を備えることになる.

上の6点のうち,特に2点目と3点目が鍵である.社会と個人,潜在と実現という対立が,ソシュールの2分法のキモだろう.ただし,ソシュールの網をかいくぐるような,「個人」の「潜在」的言語能力としての個人語 (idiolect) という概念を考えることもでき,この2分法が決して水を漏らさぬ区分ではないことも確かである.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-03-04 Wed

■ #2137. エネルゲイア,パロール,ラング [linguistics]

「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1]) で,言語をエネルゲイアとしてみる Humboldt の言語観を紹介した.「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]) で引用した言語学者 Coseriu も,言語を動的な活動と位置づける Humboldt 支持者であり,話す行為(パロール)を基盤とした言語論を展開している.以下,コセリウ (68--69) を引用する(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

ところで,言語 は話す行為の中で機能し,その中で具体的に姿を現す.この事実を言語のあらゆる理論の基礎として採用するならば,ことばはエルゴンではなく,エネルゲイアであるという,あのフンボルトの有名なテーゼから出発することになる.このテーゼはしばしば引用されるが,それは,たいていのばあい,さっさとこれを忘れさってエルゴンとしてのラングの中に逃げ込むためである.けれども,必要なことは,それを基礎として受け止めることである.なぜなら,ここには逆説や隠喩ではなく,一つの道理のありのままの確認があるからである.現実に,そして何かの比喩的意味においてでもなく,ことばは活動であって製品ではない.いな,ことばは活動であるから,この認識をもってのみ「製品」として抽象し研究することもできる.実際,アリストテレスの行った区別を想起すれば,一つの活動は次のように見えることができる.(a)活動そのものとして(カテネルゲイアン),(b)能力における活動として(カタ・デュミナン),(c)その製品の中に実現された活動として(カテルゴン).あきらかなように,ここには三つの異なる現実があるのではなく,三つの側面,言いかえれば同じ一つの現実を見る三つの見方があるのである.他方,話す行為 とは,歴史的な共同体の成員たるそれぞれの個人によって実現される普遍の活動である.したがって,パロールは普遍の含みにおいても,個別の含みにおいても,また歴史の含みにおいても考察することができる.

この後,コセリウは話す行為(パロール)を,アリストテレスの3分法と普遍・個別・歴史の3分法を掛け合わせた9通りの見方において再解釈する.その9通りの見方を表にまとめてみた.

| カテネルゲイアン | カタ・デュミナン | カテルゴン | |

|---|---|---|---|

| 普遍 | パロール | 普遍の話す能力 | テキストの全体 |

| 個別 | 個別のディスクール | 個別の話す能力 | テキスト |

| 歴史 | 具体的なラング | 固有語的所有としてのラング | 固有語的所有としてのラング |

コセリウにとって,ラングとは歴史的な観点からとらえられたパロールのことであり,その意味ではパロールよりも指示する範囲が狭い.ここから,パロールが理念としてラングに先立つことになる.一方で,歴史的な能力としてのラングは歴史的所与のものであるという点で,行為としてのパロールに先立って存在しているという事実もある.一見矛盾するようにみえるこの状況は,制限あるいは条件としてのラングと自由な活動としてのパロールの共存を確認することにより解消される.コセリウ (72) は,パロールを自由で目的のある活動として位置づけ,歴史的所与のラングと次のような形で共存していると説いた.

歴史的活動としては,話すとは,常にその歴史的なデュミナスにほかならないある一つの「言語 」を話すことであり,自由な活動という点では,話すとは,その能力に全面的に依存しているのではなく,それをのり超えることである.歴史的な話す行為 の中ですでに確立されている言語 は,いやおうなしに自由の限定を受ける.しかしこの限定は,新しい自由な行為に対する技術と資材である以上,本来の意味で「限界」というよりは,むしろ自由というものの必然的な条件である.話すという行為はすべて,歴史的であると同時に自由であるから,一方では歴史的「必然」,言いかえれば,歴史的に必然な条件――すなわち言語 ――という極につながっているし,他方では,まだ定まらぬ意味の創造を目指し,したがって,すでに確立されたラングをのり超えてすすむもう一つの極につながっている.

通時態と共時態の相克そのものを乗り越えようとする,恐るべき言語観である.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-01 Sun

■ #2134. 言語変化は矛盾ではない [saussure][diachrony][language_change][causation][methodology][linguistics]

最近,言語学者コセリウの言語変化論が新しく邦訳された.言語変化を研究する者にとってコセリウのことばは力強い.著書は冒頭 (19) で「言語変化という逆説」という問題に言及している(以下,傍点を太字に替えてある).

言語変化という問題は,あきらかに一つの根本的な矛盾をかかえている.そもそも,この問題を原因という角度からとりあげて,言語はなぜ変化するのか(まるで変化をしてはならないかのように)と問うこと自体,言語には本来そなわった安定性があるのに,生成発展がそれを乱し,破壊すらしてしまうのだと言いたげである.生成発展は言語の本質に反するのだと.まさにこのことが言語の逆説であるとも言われる.

この矛盾の源が,ソシュールの共時態と通時態の2分法にあることは明らかである.「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) と「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) で触れたとおり,ソシュールは言語研究における共時態を優先し,通時態は自らのうちに目的をもたないと明言した.以来,多くの言語学者がソシュールに従い,言語の本質は静的な体系であり,それを乱す変化というものは言語にとって矛盾以外の何ものでもないと信じてきたし,同時に不思議がってもきた.

コセリウ (22--23) は,この伝統的な言語変化矛盾論に真っ向から対抗する.コセリウによる8点の明解な指摘を引用しよう.

(a) 言語変化について言いふらされているこの逆説なるものは実際には存在せず,根本的には,はっきり言うか言わないかのちがいはあるが,言語(ラング)と「共時的投影」とを同じものと考えてしまう誤りから生ずるにすぎないこと.(b) 言語変化という問題は原因の角度からとりあげることはできないし,またそうすべきでもないこと.(c) 上に引いた主張は確かな直感にもとづいてはいるが,あいまいでどうにもとれるような解釈にゆだねられてしまったために,ただただ研究上の要請でしかないものを対象のせいにしていること.上のような主張をなす著者たちがどうにも避けがたく当面してしまう矛盾はすべてここから生じること.(d) はっきり言えば,共時態―通時態の二律背反は対象のレベルにではなく,研究のレベルに属するものであって,言語そのものにではなく,言語学にかかわるものであること.(e) ソシュールの二律背反を克服するための手がかりは,ソシュール自身のもとに――ことばの現実が,彼の前提にはおかまいなしに,また前提に反してもそこに入りこんでしまっているだけに――それを克服できるような方向で発見することが可能であるということ.(f) そうは言ってもやはり,ソシュールの考え方とそこから派生したもろもろの概念とは,その内にひそむ矛盾の克服を阻む根本的な誤りをかかえていること.(g) 「体系」と「歴史性」との間にはいかなる矛盾もなく,反対に,言語の歴史性はその体系性を含み込んでいるということ.(h) 研究のレベルにおける共時態と通時態との二律背反は,歴史においてのみ,また歴史によってのみ克服できるということ,以上である.

変化すること自体が言語の本質であり,変化することによって言語は言語であり続ける.まったく同感である.「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]) も参照.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-02-18 Wed

■ #2123. 言語変化の切り口 [language_change][causation][diachrony][linguistics][flash][methodology][mindmap]

言語変化について様々に論じてきたが,言語変化を考察する上での諸々の切り口,研究する上で勘案すべき種々のパラメータを整理してみたい.言語にとって変化が本質的であるならば,言語変化研究こそが言語研究の革新ともいえるはずである.

以下に言語変化の切り口を,本ブログ内へのリンクを張りつつ,10項目立てで整理した.マインドマップ風にまとめた画像,PDF,あるいはノードを開閉できるFLASHもどうぞ.記事末尾の書誌は,最も重要な3点のみに限った.以前の同様の試みとして,「#729. 言語変化のマインドマップ」 ([2011-04-26-1]) も参照.

1. 変化は言語の本質

言語変化の逆説

ソシュールの2分法

共時態

静的な体系

通時態

動的な混沌

共時態と通時態の接点

変異

変化

2. 変異は変化の種

変異から変化へ

変異(変化の潜在的資源)

変化(変化の履行=変異の採用)

拡散(変化の伝播)

A → B の変化は

A (100%)

A (80%) vs B (20%)

A (50%) vs B (50%)

A (20%) vs B (80%)

B (100%)

変異の源

言語内

体系的調整

言語外

言語接触

3. いつ?

時間幅

言語の起源

言語の進化

先史時代

比較言語学

歴史時代

世代間

子供基盤仮説

話者の一生

一瞬の流行

スケジュール

S字曲線

語彙拡散

分極の仮説

右上がり直線

定率仮説

突如として

青年文法学派

速度

変化の予測

4. どこで?

範囲

言語圏

言語

方言

地域方言

社会方言

位相

個人語

伝播

波状理論

方言周圏論

飛び石理論

ネットワーク理論

5. 誰が?

変化の主体

言語が変化する?

話し手が言語を刷新させる

聞き手が言語を刷新させる

「見えざる手」

個人

変化の採用

「弱い絆」の人

6. 何?

真の言語変化か?

成就しなかった変化

みかけの変化

どの部門の変化?

意味

文法

語彙

音韻

書記

語用,言語習慣,etc.

証拠の問題

インフォーマント

現存する資料

斉一論の原則

記述は理論に依存

7. どのように?

理論・領域

形式主義

構造主義言語学

生成文法

普遍文法

最適性理論

機能主義

認知言語学

使用基盤モデル

文法化

語用論

余剰性,頻度,費用

社会言語学

コード

言語接触

地理言語学

波状理論

言語相対論

比較言語学

再建

系統樹モデル

類型論

含意尺度

体系への影響

単発

他の言語項にも影響

大きな潮流の一端

8. なぜ?

問いのレベル

変化の合理性

一般的な変化

歴史上の個別の変化

不変化がデフォルト?

なぜ変化する?

変化を促進する要因

なぜ変化しない?

変化を阻止する要因

目的論

変化の方向性

偏流

変化の評価

要因

言語内的

およそ無意識的

調音の簡略化

同化

聴解の明確化

異化

対称性の確保

効率性と透明性の確保

およそ意識的

綴字発音

過剰修正

類推

異分析

言語外的

言語接触

干渉

借用

2言語使用

混合

ピジン語

クレオール語

基層言語仮説

言語交替

言語の死

歴史・社会

新メディアの発明

語彙における指示対象の変化

文明の発達と従属文の発達?

言語の評価

標準化

規範主義

純粋主義

監視機能

言語権

複合的原因

Samuels の言語変化モデル

9. Weinreich et al. の切り口

制約

移行

埋め込み

評価

作動

10. まとめ

変異は変化の種

複合的原因

話し手が言語を刷新させる

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2015-02-09 Mon

■ #2114. 言語の線状性の力 [linearity][linguistics][semiotics][writing][grammatology]

「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]) の記事で,線状性は「発話において自然界における重力のように重くのしかかる根本的な条件であり,これによって言語の構造が大きく制約されている」と述べた.同様に「#1064. 人間の言語はなぜ音声に依存しているのか (2)」 ([2012-03-26-1]) でも,「宿命としての線状性 (linearity) のもたらす欠点」に言及した.いずれも線状性という言語の特性をネガティヴに解した見方だが,記号論の観点からは,考え方次第でポジティヴに解釈することもできる.池上 (136) 曰く,

これは「不便な制約」と考えることももちろんできるが,逆に,それは言語という記号体系がそれだけ対象世界の構造に完全に支配されるのではない自立的な統辞論を有していることであると捉え,そこから派生するいろいろな積極的な意味合いを考えてみることもできる.

なるほど,言語は線状性に従わざるを得ないことによって,現実の世界とは異なる虚の世界を作り出す力を有しているとも言えるわけだ.例えば,現実世界で同時に生じている A と B という2つのことを表現するのに,線状性をもつ言語では,A と B を同時に言い表すことができない.しかし,この状況をポジティヴにみれば,言語では,現実世界と非相似的に,これを A--B と表現することができる,とも言える.さらには,現実世界で A, B の順に生じていることを,B after A のように逆の順序で表現することすらできる.これは,言語が「「実の世界」への依存から解き放たれて,自らの「虚の世界」を自由に創り出す可能性を持つ」(池上,p. 167)ことを示している.

上では言語の線状性を考えるのに音声言語 (speech) を念頭においてきたが,書記言語 (writing) ではどうだろうか.書記言語は,時間上ではなく空間上に配置されているという特徴がある.書記言語が用いられる場合,読み手が視線を運ぶ順序は,通常,文字に沿ってであり,結局のところ対応する音声言語の発せられる順序に準ずる.したがって,書記言語も原則として線状性に従っていることが分かる.

しかし,線状性からの逸脱にポジティヴな意味を求めるのであれば,書記言語にはその可能性が大いに広がっている.書き手にとっては,時間に沿って書き進めるほかないが,読み手にとっては,その気になればどこからでも読み始めることができるし,書かれた面の全体を眺めることもできる.また,書き順や文字を書き進める(読み進める)方向について通言語的に絶対的なものはなく,言語ごとにヴァリエーションが認められることも,書記言語に多少の自由度があることを示している.個々の書記言語に特有の形態論(形字論)や統辞論(統字論)が論じられる所以である.さらに逸脱の度合いが高い意図的な事例としては,具象詩のような試みがある.ついでに書記言語の枠からは大きくはみ出すが,映画,劇画,絵巻物などは,線状性とそれに対する現示性を融合させた高次の記号体系として,独創的な虚の世界を生み出す力をもっている(池上,pp. 140--42).書記言語は,このように線状性の呪縛からある程度解放されているという点で音声言語と異なっており,むしろ現示性を有する絵画や写真に近い側面がある.

音声言語は線状性に従わざるを得ないからこそ虚の世界を生み出すことができ,書記言語は線状性の呪縛からある程度自由になることができることにより,音声言語とは異なる世界を創出できる.言語は線状性に屈服しているのではなく,むしろそれを食い物にして新たな創造力を獲得したのだ.これこそ,ポジティヴ志向の記号論といえる.

・ 池上 嘉彦 『記号論への招待』 岩波書店〈岩波新書〉,1984年.

2015-02-04 Wed

■ #2109. 鳥の歌とヒトの言語の類似性 [homo_sapiens][anthropology][linguistics][double_articulation][acquisition][origin_of_language][speech_organ][evolution]

ヒトの言語の特徴について,「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]) や「#1281. 口笛言語」 ([2012-10-29-1]) などの記事で取り上げてきた.そのような議論では,当然ながらヒトの言語が他の動物のもつコミュニケーション手段とは異なる特徴を有することが強調されるのだが,別の観点からみるとむしろ共通する特徴が浮き彫りになることがある.Aitchison (7--9) によれば,ヒトの言語と鳥の歌 (bird-song) には類似点があるという.

(1) まず,すぐに思い浮かぶのはオウムによる口まねだろう.オウムはヒトと同じような意味で「しゃべっている」あるいは「言語を用いている」わけではないし,調音の方法もまるで異なる.しかし,動物界には希少な分節音を発する能力をもっている点では,オウムはヒトと同類だ.

(2) 鳥は先天的な呼び声 (call) と後天的な歌 (song) の2種類の鳴き声をもっている.ヒトにも本能的な叫び声などと後に習得される言語の2種類の発声がある.つまり,鳥の歌とヒトの言語には,後天的に習得されるという共通点がある.

(3) 鳥の歌では,歌を構成する個々の音は単独では意味をなさず,音の連続性が重要である.同様に,ヒトの言語でも,個々の分節音は意味をもたず,通常それが複数組み合わさってできる形態素以上の単位になったときに始めて意味をもつ.この性質は,ヒトの言語の最たる特徴としてしばしば指摘される二重分節 (double_articulation) にほかならないが,鳥の歌にも類似した特徴がみられるということになる.

(4) さらに,同じ種の鳥でも,関連はするが若干異なる種類の歌をさえずることがある.これは,ヒトの言語でいうところの方言にほかならない.California の「みやましとど」 (white-crowned sparrow) というホオジロ科の鳥は,州内や,場合によっては San Francisco 市内ですら,種々の区別される「方言」を示し,熟練した観察者であれば個体の住処がわかるとまで言われる(関連して,東京と京都の鶯のさえずりが方言のように異なるという話も聞いたことがある).

(5) 興味深いことに,作用している機構はまるで異なるだろうが,ヒトの言語も鳥の歌も,通常左脳で制御されているという共通点がある.

(6) 鳥のひなによる歌の習得とヒトの子供の言語習得に似ている点がある.ひなは一人前の鳥としての歌を習得する前に,半人前のさえずりの段階を経る.しかも,早い段階において歌の発達に重要な臨界期があることも知られている.これは,ヒトの言語でいうところの喃語 (babbling) や言語習得の臨界期に対応するようにみえる.

Aichison (8) は,以上の類似点を次のようにまとめている.

In short, both birds and humans produce fluent complex sounds, they both have a double-barrel led, double-layered system involving tunes and dialects, which is controlled by the left half of the brain. Youngsters have a type of sub-language en route to the full thing, and are especially good at acquiring the system in the early years of their lives.

だが,もちろん相違点も大きいという点は見逃してはならない.例えば,鳥でさえずりをするのは,雄のみである.また,鳥の歌は,ヒトの言語と比べて,個体差が大きいという.場合によっては数キロの距離を経てコミュニケーションを取れるというのも,鳥の歌の顕著な特徴だろう.鳥の歌の主たる目的が求愛であるのに対して,ヒトの言語の目的はずっと広範である.

鳥の歌とヒトの言語の類似性(と異質性)を比較してわかることは,異なる種にも似たような特徴が独立して生じうるということである.両者の接点を手がかりにヒトの言語の起源を求めようとしても,おそらくうまくいかないのではないか.

・ Aitchison, Jean. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: CUP, 1996.

2014-08-12 Tue

■ #1933. 言語変化と monitoring (2) [communication][linguistics][language_change][phonetics][speech_perception][causation][speed_of_change][usage-based_model][monitoring]

昨日の記事 ([2014-08-11-1]) で引用した monitoring に関する Smith の文章で,Lyons が参照されていた.Lyons (111) に当たってみると,言語音の産出と理解について論じている箇所で,話者と聴者の互いの monitoring 作用を前提とすることが重要だという趣旨の議論において,feedback あるいは monitoring という表現が現われている.

In the case of speech, we are not dealing with a system of sound-production and sound-reception in which the 'transmitter' (the speaker) and the 'receiver' (the hearer) are completely separate mechanisms. Every normal speaker of a language is alternately a producer and a receiver. When he is speaking, he is not only producing sound; he is also 'monitoring' what he is saying and modulating his speech, unconsciously correlating his various articulatory movements with what he hears and making continual adjustments (like a thermostat, which controls the source of heat as a result of 'feedback' from the temperature readings). And when he is listening to someone else speaking, he is not merely a passive receiver of sounds emitted by the speaker: he is registering the sounds he hears (interpreting the acoustic 'signal') in the light of his own experience as a speaker, with a 'built-in' set of contextual cues and expectancies.

言語使用者は調音音声学的機構と音響音声学的機構をともに備えているばかりでなく,言語音の産出と理解において双方を連動させている,という仮説がここで唱えられている.関連して「#1656. 口で知覚するのか耳で知覚するのか」 ([2013-11-08-1]) を参照されたい.

Lyons は,主として言語音の産出と理解における monitoring の作用を強調しているが,monitoring の作用は音声以外の他の言語部門にも同様に見られると述べている.

It may be pointed out here that the principle of 'feedback' is not restricted to the production and reception of physical distinctions in the substance, or medium, in which language is manifest. It operates also in the determination of phonological and grammatical structure. Intrinsically ambiguous utterances will be interpreted in one way, rather than another, because certain expectancies have been established by the general context in which the utterance is made or by the previous discourse . . . . (111)

monitoring と関連して慣習 (established),文脈 (context),キュー (cue) というキーワードが出てくれば,次には共起 (collocation) や頻度 (frequency) などという用語が出てきてもおかしくなさそうだ.言語変化論の観点からは,Usage-Based Grammar や「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) でみた "clusters of bumpy change" の考え方とも関係するだろう.昨今は,従来の話者主体ではなく聴者主体の言語(変化)論が多く聞かれるようになってきたが,monitoring という考え方は,言語において「話者=聴者」であることを再認識させてくれるキーワードといえるかもしれない.関連して,聞き手の関与する意味変化について「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]) も参照されたい.

・ Lyons, John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP, 1968.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow