2016-05-19 Thu

■ #2579. 最初の英文法書 William Bullokar, Pamphlet for Grammar (1586) [history_of_linguistics][latin][emode][bullokar]

英語史上初の英文法書は,William Bullokar (c. 1530--1609) による Pamphlet for Grammar (1586) である.同じ著者による完全な文法は Grammar at large として世に出たようだが,現在は失われており,その簡略版ともいえる Pamphlet のみが残っている.この小冊子は,序文に書かれているように「英語を素早く解析し,より易しく他言語の文法の知識に至るべく」作られたものである.Bullokar は綴字改革案を提示した人物としても知られるが,実際にこの小冊子も改訂綴字で書かれている.Bullokar は,改革綴字の本や辞書など関連書の出版も企画していたようだが,残念ながら,それについては知られていない (Crystal 39) .

Pamphlet は,1509年に出版された William Lily のラテン語文法の英訳版 Short Introduction of Grammar (1548) に多く依拠している.ラテン語文法を土台とした英文法であるから,統語論については弱く,全体として中世的な文法書といえる.16世紀後半における英文法書の登場がラテン語に対する土着語の台頭を象徴するきわめて近代的な出来事であることを考えると,その内容が中世的,ラテン語的であるということは,一種の矛盾をはらんでいる.これについて,渡部 (68) は次のように論じている.

Bullokar にかぎらず,近世初期の文法一般について言えることであるが,序文と実際の内容の乖離が甚だしい,ということが先ず目につく.序文は当時の国語意識,愛国心などから書いているのできわめて新鮮にひびくけれども内容は中世のシステムにのっかることになっていた.これは逆説的にひびくけれども,英語が「文法」の枠に当てはまるほど立派な言語であることを証明するために,なるべくラテン文法に合わせて見せようとしたからである.文法といえば,学問語として権威のあるラテン語独特の属性と思われていたので,ラテン文法と同じ術語で英語を処理してみせることによって,英語がラテン語と同格になったとしてよろこんだのであった.だから,国民意識が新しければ新しいほど,内容は古くなるという逆説的な状況が起った.

このように,英語史上に名を残す最初の英文法書は,気持ちは近代,実質は中世を反映するという独特の歴史のタイミングで現われたのだった.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2016-05-18 Wed

■ #2578. ケルト語を通じて英語へ借用された一握りのラテン単語 [loan_word][latin][celtic][oe][borrowing][statistics]

ブリテン島が紀元43年から410年までのあいだローマの支配化に置かれ,島内である程度ラテン語が話されていたという事実から,この時期に用いられていたラテン単語が,後に島内の主たる言語となる英語にも,相当数残っているはずではないかと想像されるかもしれない.当時のラテン単語の多くが,ケルト語話者が媒介となって,後に英語にも伝えられたのではないかと.しかし,実際にはそのような状況は起こらなかった.Baugh and Cable (77) によると,

It would be hardly too much to say that not five words outside of a few elements found in place-names can be really proved to owe their presence in English to the Roman occupation of Britain. It is probable that the use of Latin as a spoken language did not long survive the end of Roman rule in the island and that such vestiges as remained for a time were lost in the disorders that accompanied the Germanic invasions. There was thus no opportunity for direct contact between Latin and Old English in England, and such Latin words as could have found their way into English would have had to come in through Celtic transmission. The Celts, indeed, had adopted a considerable number of Latin words---more than 600 have been identified--- but the relations between the Celts and the English were such . . . that these words were not passed on.

当時のケルト語には600語近くラテン単語が入っていたというのは,知らなかった.さて,古英語に入ったのはきっかり5語にすぎないといっているが,Baugh and Cable (77--78) が挙げているのは,ceaster (< L castra "camp"), port (< L portus, porta "harbor, gate, town"), munt (< L mōns, montem "mountain"), torr (L turris "tower, rock"), wīc (< L vīcus "village") である.これですら語源に異説のあるものもあり,ケルト語経由で古英語に入ったラテン借用語の確実な例とはならないかもしれない.その他,地名要素としての street, wall, wine などが加えられているが,いずれにせよそのようなルートで古英語に入ったラテン借用語一握りしかない.

「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]),「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1]),「#1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類」 ([2014-08-24-1]) などで触れたように,英語史においてラテン単語の借用の波と経路は何度かあったが,この Baugh and Cable の呼ぶところのラテン単語借用の第1期に関しては,見るべきものが特に少ないと言っていいだろう.Baugh and Cable (78) の結論を引こう.

At best . . . the Latin influence of the First Period remains much the slightest of all the influences that Old English owed to contact with Roman civilization.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-03-18 Fri

■ #2517. 古典語とは何か? [variety][sociolinguistics][terminology][language_death][standardisation][religion][history][latin][greek][sanskrit][arabic]

英語史をはじめ歴史言語学や言語史を学んでいると,しばしば古典語 (classical language) という用語に出くわす.古典語の典型的な例は,西洋(史)の古典文化や古典時代と結びつけられる言語としてのラテン語 (Latin) や古典ギリシア語 (Ancient Greek) である.古典語は現代語 (modern language) と対立するものであり,そこから「古典語=死んだ言語 (dead language)」という等式が連想されそうだが,それほど単純なものではない (cf. 「#645. 死語と廃語」 ([2011-02-01-1])) .古典語の属性としては,活力 (vitality) のほか,自律性 (autonomy) と標準性 (standardisation) も肝要である (see 「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1])) .Trudgill (22) の用語集より説明を引こう.

classical language A language which has the characteristics of autonomy and standardisation but which does not have the characteristic of vitality, that is, although it used to have native speakers, it no longer does so. Classical European languages include Latin and Ancient Greek. The ancient Indian language Sanskrit, an ancestor of modern North Indian languages such as Hindi and Bengali, is another example of a classical language, as is Classical Arabic. Classical languages generally survive because they are written languages which are known non-natively as a result of being used for purposes of religion or scholarship. Latin has been associated with Catholicism, Sanskrit with Hinduism, and Classical Arabic with Islam.

日本においては,古い中国語,いわゆる漢文が古典語として扱われてきた.漢文は,現在では日常的使用者がいないという意味で vitality を欠いているが,そこには autonomy と standardisation が認められ,学問・思想と強く結びつけられてきた書き言葉の変種である.

なお,古典語のもう1つの属性として,上の引用中にも示唆されているものの,歴史的な権威 (historical authority) を明示的に加えてもよいのではないかと思われる.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2016-03-11 Fri

■ #2510. Johnson の導入した2種類の単語・綴字の(非)区別 [johnson][spelling][orthography][lexicography][doublet][latin][french][etymology]

Samuel Johnson (1709--84) の A Dictionary of the English Language (1755) は,英語史上の語彙や綴字の問題に関する話題の宝庫といってよい.その辞書とこの大物辞書編纂者については,「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1]),「#1421. Johnson の言語観」 ([2013-03-18-1]) ほか,johnson の記事ほかで話題を提供してきた.今回は,現代英語の書き手にとって厄介な practice (名詞)と practise (動詞)のような2種類の単語・綴字の区別について,Johnson が関与していることに触れたい.

Horobin (148) によれば,中英語では practice も practise も互いに交換可能なものとして用いられていたが,Johnson の辞書の出版により現代の区別が確立したとしている.Johnson は見出し語として名詞には practice を,動詞には practise を立てており,意識的に区別をつけている.ところが,Johnson 自身が辞書の別の部分では品詞にかかわらず practice の綴字を好んだ形跡がある.例えば,To Cipher の定義のなかに "To practice arithmetick" とあるし,Coinage の定義として "The act or practice of coining money" がみられる.

Johnson が導入した区別のもう1つの例として,council と counsel が挙げられる.この2語は究極的には語源的なつながりはなく,各々はラテン語 concilium (集会)と consilium (助言)に由来する.しかし,中英語では意味的にも綴字上も混同されており,交換可能といってよかった.ところが,語源主義の Johnson は,ラテン語まで遡って両者を区別することをよしとしたのである (Horobin 149) .

さらにもう1つ関連する例を挙げれば,現代英語では非常に紛らわしい2つの形容詞 discreet (思慮のある)と discrete (分離した)の区別がある.両語は語源的には同一であり,2重語 (doublet) を形成するが,中英語にはいずれの語義においても,フランス語形 discret を反映した discrete の綴字のほうがより普通だった.ところが,16世紀までに discreet の綴字が追い抜いて優勢となり,とりわけ「思慮深い」の語義においてはその傾向が顕著となった.この2つの形容詞については,Johnson が直に区別を導入したというわけではなかったが,辞書を通じてこの区別を広め確立することに貢献はしただろう (Horobin 149) .

このように Johnson は語源主義的なポリシーを遺憾なく発揮し,現代にまで続く厄介な語のペアをいくつか導入あるいは定着させたが,妙なことに,現代ではつけられている区別が Johnson では明確には区別されていないという逆の例もみられるのだ.「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1]) で取り上げた語のペアがその1例だが,ほかにも現代の licence (名詞)と license (動詞)の区別に関するものがある.Johnson はこの2語をまったく分けておらず,いずれの品詞にも license の綴字で見出しを立てている.Johnson 自身が指摘しているように名詞はフランス語 licence に,動詞はフランス語 licencier に由来するということであれば,語源主義的には,いずれの品詞でも <c> をもつ綴字のほうがふさわしいはずだと思われるが,Johnson が採ったのは,なぜか逆のほうの <s> である (Horobin 148) .Johnson は,時々このような妙なことをする.なお,defence という名詞の場合にも,Johnson は起源がラテン語 defensio であることを正しく認めていたにもかかわらず,<c> の綴字を採用しているから,同じように妙である (Horobin 149) .Johnson といえども,人の子ということだろう.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-02-21 Sun

■ #2491. フランス語にみられる20進法の起源説 [french][latin][celtic][old_norse][numeral][contact][substratum_theory][hfl]

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]),「#2474. 数字における「底の原理」」 ([2016-02-04-1]),「#2477. 英語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-07-1]) で,フランス語と英語などの記数法について考えた.今回は,先の記事でも少し触れたフランス語の20進法の起源(説)に関する話題である.

フランス語では,10 (dix), 20 (vingt), 30 (trente), 40 (quarante), 50 (cinquante), 60 (soixante) までは各々ある程度独立した形態を示すが,70は soixante-dix (60+10),80は quatre-vingts (4x20),90は quatre-vingt-dix (4x20+10) というややこしい作りである.また,61から79までの端数,81から99までの端数は,例えば79の soixante-dix-neuf (60+10+9) や99の quatre-vingt-dix-neuf (80+10+9) のように,一層ややこしい.端数の足し算にせよ,80を表わす表現にせよ,背後に20を単位とした考え方,すなわち20進法が潜んでいるということになる.フランス語の数詞体系は,10進法と20進法の混在とみなすことができそうだ.

しかし,上記はあくまで現代標準フランス語における数詞体系の記述であって,歴史的に固定していたわけではないし,現在でもフランス語諸変種を見渡せば異なる記数法が見いだされる.まず歴史を振り返ると,842年の『ストラスブールの誓約書』に始まる最初期のフランス語から数世紀の間,すでに20進法に基づく記数法が用いられていたようだ.12世紀には,quatre-vins (80) が見られたし,中世の北フランスのオイール語では dis huit vins (360) などの大きな数にも20進法が利用されている.一方で,ラテン語に由来する10進法を用いた setante, septante (70); oitante, uitante, octante (80); nonante (90) も併用されていたことに注意が必要である.この併用状態は,1539年の「ヴィレール=コトレの勅令」以降少しずつ整理されていったが,その整理の仕方は必ずしも一貫したものではなかった.識者の間で議論はあったようだが,17世紀には常識的には自然なものと思われそうな septante, octante, nonante は捨てられ,現行のものにほぼ落ち着いた.

一方,南仏のオック語,ベルギーのフランス語,スイスのフランス語など周辺の変種では,伝統のある quatre-vingts こそ採用されたものの,10進法に基づく septante と nonante が,soixante-dix と quatre-vingt-dix に対して勝利し,標準的な記数法として定着している.これらの変種での septante, octante, nonante の使用について,松田 (28) は Douzat の興味深い発言として次の文を引いている.「これらの数字はフランスの南部,東部,スイスのフランス語地域,ベルギーのような,もっともラテン語化され,ゴール語の基層浸透の最も少ない地域にしか定着していない.」

さて,フランス語に見られる20進法の記数法のそもそもの起源についてはどうだろうか.フランス語史のほぼ初めから例証されるものであるから,さらに前の時代に遡らなければならないだろう.松田 (27) は,バスク語,ブルトン語,デンマーク語に20進法の記数法が観察されることを述べた後で,次のように議論している.

このようにみてくると,20進法はフランス語に特有のものではなく,ヨーロッパの西部に今でも残る現象であることがわかる.ところでこうした環境の中にあって,祖語のラテン語にはない20進法を,フランス語はどこからとり入れたのだろうか.quatre-vingts や soixante-dix は,ヴァルトブルクやニュロップが12世紀に初出としているのであるが,実際にはそれよりかなり前から人口にのぼっていたはずである.その起源について,学者たちの意見はほぼ一致している.ローマ人がガリアの地に侵入する以前の住先民族ケルト人がもたらしたものとする説である.いくつかの部族に分かれていたケルト民族の中には,確かに20進法を採用していた部族もいた.特にウェールズのケルト人については,非常に古い写木によって確認されているという.しかしその昔ガリア地方にいたケルト人に関する資料は残っていない.それゆえ,フランス人の祖先であるガロ=ロマン人にケルト人から数詞が伝わったことを換証することは今のところ不可能なのである.ケルト起源説以外には,ロマンス語文献学者として知られているロールフス G. Rohlfs によるノルマン起源説がある.ヴァイキングと呼ばれたノルマン人は,紀元800年頃英仏海峡に出没しはじめたが,彼らの原住地はスカンディナヴィアとデンマークであった.彼らは,911年にシャルル3世との間で交わした取り決めによって,現在ノルマンディー地方と呼ばれている地域に定住した.Marcel Cohen によれば,ノルマンディー地方のカルヴァドス県の町 Bayeux には,12世紀までデンマーク語が残っていたという.定住後のノルマン人は,1066年にイギリスに攻め込むのであるが,同じ頃その一部はイタリア南部とシチリア島に向かい,サラセン人を駆遂してここにもノルマン王国を建設した.現在の南部イタリアやシチリアの方言に20進法がみられることを文法家たちは指摘している.フランス語の20進法がどこから来たかについて,ケルト説,ノルマン説のどちらをとるにせよ,問題はフランス語の誕生以前にさかのぼることであり,検証は困難なようである.

・ 松田 孝江 「フランス語の数詞について」『大妻女子大学紀要(文系)』27巻,1995年.19--32頁.

2016-02-03 Wed

■ #2473. フランス語にみられる20進法の残滓 [french][latin][numeral][indo-european][contact][etymology]

フランス語の数詞体系が複雑であることはよく知られている.1例として,vingt (20) は,80を表わす quatre-vingts 「4つの20」にも見られるように,独立した単位を形成している.これはかつての20進法の名残といわれる.英語でも,古風な表現として three scores (60) のように20を単位とする score という語があるが,個別的で周辺的な20進法の事例にすぎない.フランス語などよりも体系的に20進法の数詞体系を保持しているのは,ヨーロッパではケルト語系のみだが,世界を見渡せばアステカ語が厳密な20進法の数詞体系をもつことが知られている.20を底とする数え方は,人間の手足の指の数に基づくと考えられる.

フランス語でも,20進法の残滓は,時代を遡れば現代よりも広範に見られたようだ.イフラー (37--38) は古いフランス語を引き合いに出し,次のように述べている.

ラテン語と同じくフランス語では <vingt (20)> という語の形は(ラテン語では viginti,後期ラテン語では vinti),20をもとにして数えた伝統の名残をなしている.なぜなら,この語は明らかに <deux (2)> (duo), <dix (10)> (decem) とは無関係だからである.それに,古いフランス語では,現代フランス語の quatre-vingts (80) のような形〔訳者註:〈四つの20〉の意味〕が,かなりたくさん見られた.例えば60, 120, 140は,一般に trois-vingts (三つの20),six-vingts (六つの20),sept-vingts (七つの20)と言われていた.そうしたわけで,パリ市の220名の警察官隊の通称が,〈11の20人隊 Corps des Onze-Vingts〉となったのである.さらに,ルイ9世治世下の13世紀,盲目の老兵300人を収容するため建てられた病院には,〈15の20人病院 Hôpital des Quinze-Vingts〉という奇妙な名が付けられた(このまま現在に至っている).

引用内の記述によれば,ラテン語 viginti は,duo (2) とも decem (10) とも無関係とされているが,再建された印欧祖語形 *wīkmtī は,*wi- (two) + *dkmt- (ten) に遡るので,実は語源的に無関係ではない.ただし,共時的な機能としては,2とも10とも関連づけられて解釈されてはいなかったと思われるので,やはりラテン語 viginti やフランス語 vingt は事実上独立した単位としてみてよい.なお,英語の vicennial (20年の)は,2と10のそれぞれの語根に現われる子音(字) (v, c) を保持している.

フランス語に部分的ながらも20進法の数詞体系が含まれているのは,いかなる理由によるのか.その歴史については詳しく調査していないが,言語接触に帰する諸説が唱えられてきたようだ.

英語史に関わる他の数詞の問題に関しては,「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]),「#2240. thousand は "swelling hundred"」 ([2015-06-15-1]),「#2285. hundred は "great ten"」 ([2015-07-30-1]),「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]),「#2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2)」 ([2015-08-18-1]) を参照.

・ イフラー,ジョルジュ(著),松原 秀一・彌永 昌吉(訳) 『数字の歴史 人類は数をどのようにかぞえてきたか』 平凡社,1988年.

2016-01-28 Thu

■ #2467. ルサンチマン, ressentiment, resentment [french][loan_word][latin][semantic_change][etymology]

日本語の「ルサンチマン」は,フランス語 ressentiment からの借用語である.手元にあった『現代用語の基礎知識』 (2004) によれば,「恨み.憤慨.腹立しく思って憎むこと.貧しい人の富める者に対する,恨み.被差別者の差別者に対する,被支配者の支配者に対する怨念.」とある.ニーチェが『道徳の系譜』 (1887) で用い,その後 Max Scheler や Max Weber が発展させた概念だ.

フランス語 ressentiment には「恨み,怨恨,遺恨」のほかに,古風であるが「感じ取ること;苦痛;感謝の念」ともあるから,古くは必ずしもネガティヴな感情のみに結びつけられたわけではなさそうだ.もとになった動詞 ressentir の基本的な語義も「強く感じ取る」であり,ressentir de l'amitié pour qn. (?に友情を覚える)など,ポジティヴな共起を示す例がある.

このフランス単語は,英語の resent(ment) に対応する.現在,後者の基本的な語義は「不快に思う,憤慨する,恨む」ほどであり,通常,ポジティヴな表現と共起することはない.しかし,語源的には re- + sentir と分解され,その原義は「繰り返し感じる;強く感じ取る」であるから,ネガティヴな語義への限定は後発のはずである.実際,17世紀に名詞 resentment がフランス語から英語へ借用されてたときから18--19世紀に至るまで,ポジティヴな感じ方としての「感謝」の語義も行なわれていた.伝道師が resenting God's favours (神の恩寵に対して感謝の意を抱くこと)について語っていたとおりであり,また OED では resentment, n. の語義5(廃義)として "Grateful appreciation or acknowledgement (of a service, kindness, etc.); a feeling or expression of gratitude. Obs." が確認される.

しかし,やがて語義がネガティヴな方向へ偏っていき,現在の「憤慨」の語義が通常のものとして定着した.シップリー (533) は,この語の意味の悪化 (semantic pejoration) について「人間は悪いことを記憶する傾向を本性的にもつもので「感じる」でも特に「不快に感じる」を意味するようになった」としている.シップリーは同様の例として retaliate を挙げている.ラテン語 talis (似た)を含んでいることから,原義は「似たようなことをする,同じものを返す」だったが,負の感情と行動(「目には目を」)を表わす「報復する,仕返しする」へと特化した.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2015-12-18 Fri

■ #2426. York Memorandum Book にみられる英仏羅語の多種多様な混合 [code-switching][borrowing][loan_word][french][anglo-norman][latin][bilingualism][hybrid][lexicology]

後期中英語の code-switching や macaronic な文書について,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]),「#1941. macaronic code-switching としての語源的綴字?」 ([2014-08-20-1]),「#2271. 後期中英語の macaronic な会計文書」 ([2015-07-16-1]),「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]) などで取り上げてきた.関連して,英仏羅語の混在する15世紀の経営・商業の記録文書を調査した Rothwell の論文を読んだので,その内容を紹介する.

調査対象となった文書は York Memorandum Book と呼ばれるもので,これは次のような文書である (Rothwell 213) .

The two substantial volumes of the York Memorandum Book provide some five hundred pages of records detailing the administrative and commercial life of the second city in England over the years between 1376 and 1493, setting down in full charters, ordinances of the various trade associations, legal cases involving citizens and so on.

York Memorandum Book には,英仏羅語の混在が見られるが,混在の種類も様々である.Rothwell の分類によれば,11種類の混在のさせ方がある.Rothwell (215--16) の文章より抜き出して,箇条書きで整理すると

(i) "English words inserted without modification into a Latin text"

(ii) "English words similarly introduced into a French text"

(iii) "French words used without modification into a Latin text"

(iv) "French words similarly used in an English text"

(v) "English words dressed up as Latin in a Latin text"

(vi) "English words dressed up as French in a French text"

(vii) "French words dressed up as Latin in a Latin text"

(viii) "French words are used in a specifically Anglo-French sense in a French text"

(ix) "French words may be found in a Latin text dressed up as Latin, but with an English meaning"

(x) "On occasion, a single word may be made up of parts taken from different languages . . . or a new word may be created by attaching a suffix to an existing word, either from the same language or from one language or another""

(xi) "Outside the area of word-formation there is also the question of grammatical endings to be considered"

3つもの言語が関わり,その上で "dressed up" の有無や意味の往来なども考慮すると,このようにきめ細かな分類が得られるということも頷ける.(x) はいわゆる混種語 (hybrid) に関わる問題である (see 「#96. 英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」 ([2009-08-01-1])) .このように見ると,語彙借用,その影響による新たな語形成の発達,意味の交換,code-switching などの諸過程がいかに互いに密接に関連しているか,切り分けがいかに困難かが察せられる.

Rothwell は結論として,当時のこの種の英仏羅語の混在は,無知な写字生による偶然の産物というよりは "recognised policy" (230) だったとみなすべきだと主張している.また,14--15世紀には,業種や交易の拡大により経営・商業の記録文書で扱う内容が多様化し,それに伴って専門的な語彙も拡大していた状況において,書き手は互いの言語の単語を貸し借りする必要に迫られたに違いないとも述べている.Rothwell (230) 曰く,

Before condemning the scribes of late medieval England for their ignorance, account must be taken of the situation in which they found themselves. On the one hand the recording of administrative documents steadily increasing in number and diversity called for an ever wider lexis, whilst on the other hand the conventions of the time demanded that such documents be couched in Latin or French. No one has ever remotely approached complete mastery of the lexis of his own language, let alone that of any other language, either in medieval or modern times.

Rothwell という研究者については「#1212. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり (2)」 ([2012-08-21-1]),「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]),「#2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2)」 ([2015-10-02-1]),「#2350. Prioress の Anglo-French の地位はそれほど低くなかった」 ([2015-10-03-1]),「#2374. Anglo-French という補助線 (1)」 ([2015-10-27-1]),「#2375. Anglo-French という補助線 (2)」 ([2015-10-28-1]) でも触れてきたので,そちらも参照.

・ Rothwell, William. "Aspects of Lexical and Morphosyntactical Mixing in the Languages of Medieval England." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. D. S. Brewer, 2000. 213--32.

2015-12-11 Fri

■ #2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae> [etymological_respelling][spelling][latin][greek][loan_word][diphthong][spelling_pronunciation_gap][digraph]

昨日の記事「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]) に引き続き,今回は <ae> の綴字について,Upward and Davidson (219--20) を参照しつつ取り上げる.

ギリシア語 <oi> が古典期ラテン語までに <oe> として取り入れられるようになっていたのと同様に,ギリシア語 <ai> はラテン語へは <ae> として取り入れられた (ex. G aigis > L aegis) .この二重字 (digraph) で表わされた2重母音は古典期以降のラテン語で滑化したため,綴字上も <ae> に代わり <e> 単体で表わされるようになった.したがって,英語では,古典期以降のラテン語やフランス語などから入った語においては <e> を示すが,古典ラテン語を直接参照しての借用語や綴り直しにおいては <ae> を示すようになった.だが,単語によっては,ギリシア語のオリジナルの <oi> と合わせて,3種の綴字の可能性が現代にも残っている例がある (ex. daimon, daemon, demon; cainozoic, caenozoic, cenozoic) .

近代英語では <ae> で綴られることもあったが,後に <e> へと単純化して定着した語も少なくない.(a)enigma, (a)ether, h(a)eresy, hy(a)ena, ph(a)enomenon, sph(a)ere などである.一方,いまだに根強く <ae> を保持しているのは,イギリス綴字における専門語彙である.aegis, aeon, aesthetic, aetiology, anaemia, archaeology, gynaecology, haemorrhage, orthopaedic, palaeography, paediatrics などがその例となるが,アメリカ綴字では <e> へ単純化することが多い.Michael という人名も,<ae> を保守している.

なお,20世紀までは,<oe> が合字 (ligature) <œ> として印刷されることが普通だったのと同様に,<ae> も通常 <æ> として印刷されていた.また,aerial が合字 <æ> や単字 <e> で綴られることがないのは,これがギリシア語の aerios に遡るものであり,2重字 <ai> に由来するものではなく,あくまで個別文字の組み合わせ <a> + <e> に由来するものだからである.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-12-10 Thu

■ #2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe> [etymological_respelling][spelling][latin][greek][french][loan_word][diphthong][spelling_pronunciation_gap][digraph]

現代英語の <amoeba>, <Oedipus>, <onomatopoeia> などの綴字に見られる二重字 () の傾向により従来の <e> の代わりに <oe> が採用されたり,後者が再び廃用となるなど,単語によっても揺れがあったようだ.例えば Phoebus, Phoenician, phoenix などは語源的綴字を反映しており,現代まで定着しているが,<comoedy>, <tragoedy> などは定着しなかった.

現代英語の綴字 <oe> の採用の動機づけが,近代以降に借用されたラテン・ギリシア語彙や語源的綴字の傾向にあるとすれば,なぜそれが特定の種類の語彙に偏って観察されるかが説明される.まず,<oe> は,古典語に由来する固有名詞に典型的に見いだされる.Oedipus, Euboea, Phoebe の類いだ.ギリシア・ローマの古典上の事物・概念を表わす語も,当然 <oe> を保持しやすい (ex. oecist, poecile) .科学用語などの専門語彙も,<oe> を例証する典型的な語類である (ex. amoeba, oenothera, oestrus dioecious, diarrhoea, homoeostasis, pharmacopoeia, onomatopoeic) .

なお,<oe> は16世紀以降の印刷において,合字 (ligature) <œ> として表記されることが普通だった.<oe> の発音については,イギリス英語では /iː/ に対応し,アメリカ英語では /i/ あるいは稀に /ɛ/ に対応することを指摘しておこう.また,数は少ないが,フランス借用語に由来する <oe> もあることを言い添えておきたい (ex. oeil-de-boeuf, oeillade, oeuvre) .

以上 OED の o の項からの記述と Upward and Davidson (221--22) を参照して執筆した.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-11-26 Thu

■ #2404. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化 (2) [etymological_respelling][spelling][spelling_reform][consonant][latin][emode]

「#2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化」 ([2014-11-05-1]) に引き続いての話題.ただし,nation という1単語にとどまらず,一般にラテン語の -tiō に遡る語尾をもつ語彙の綴字が,中英語の -<cion> から近代英語の -<tion> へと変化した事情に注目する.

先の記事で示唆したように,この <c> → <t> の変化は語源的綴字 (etymological_respelling) と考えられる.語源的綴字は,ある程度は類型化できるものの,たいていはいくつかの語において単発的に生じるものであり,体系的な現象ではない.しかし,そのなかでもラテン語 -tiō を参照した <c> → <t> の変化はおよそ規則的に生じたようであり,その程度において意識的だったといえる.規則的で意識的だったということは,見方によればこの変化は綴字改革 (spelling_reform) の成果だったと言えなくもない.英語の綴字改革の歴史において,多少なりとも成功した試みは Noah Webster のものくらいしかない(それとてあくまで部分的)と言われるが,初期近代英語の <c> → <t> はもう1つの例外的な成功例とみることができるかもしれない.

Venezky (38) は,-<tion> のみならず -<tial> も含めて,この変化について以下のように触れている.

. . . a number of graphemic substitutions, introduced mostly between the times of Chaucer and Shakespeare, must be treated separately. One of these is the substitution of t for c in suffixes like tion and tial, e.g., nation, essential (cf. ME, nacion, essenciall). Early Modern English scribes, instilled with the fervor of classical learning, brought about in these substitutions one of the few true spelling reforms in English orthographic history.

・ Venezky, Richard L. The Structure of English Orthography. The Hague: Mouton, 1970.

2015-11-07 Sat

■ #2385. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2) [oed][statistics][lexicology][loan_word][borrowing][latin][greek][french][italian][spanish][portuguese][romancisation]

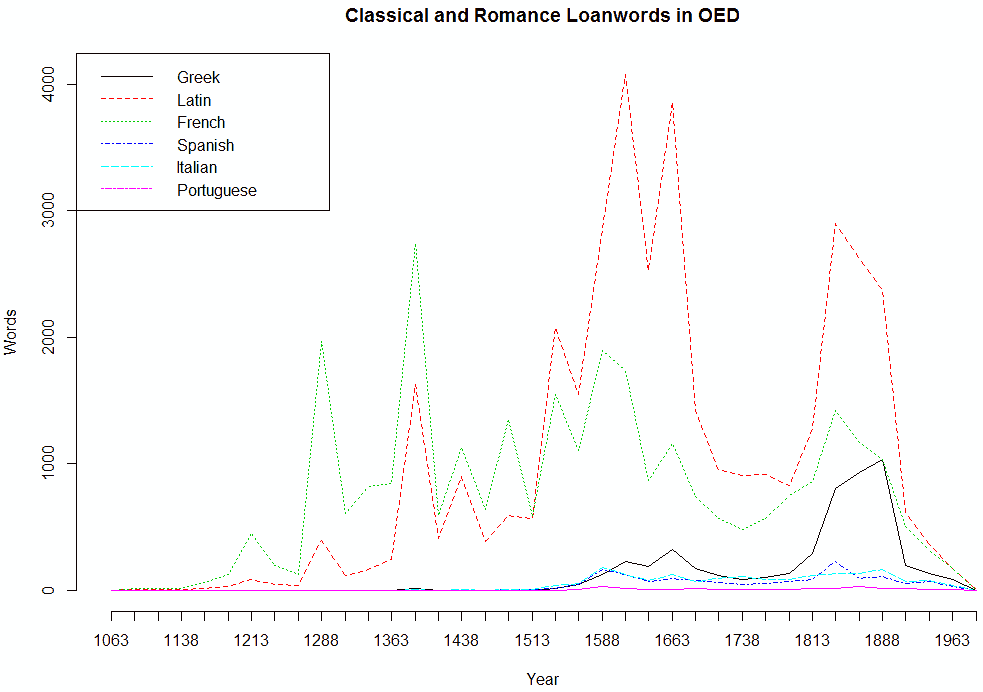

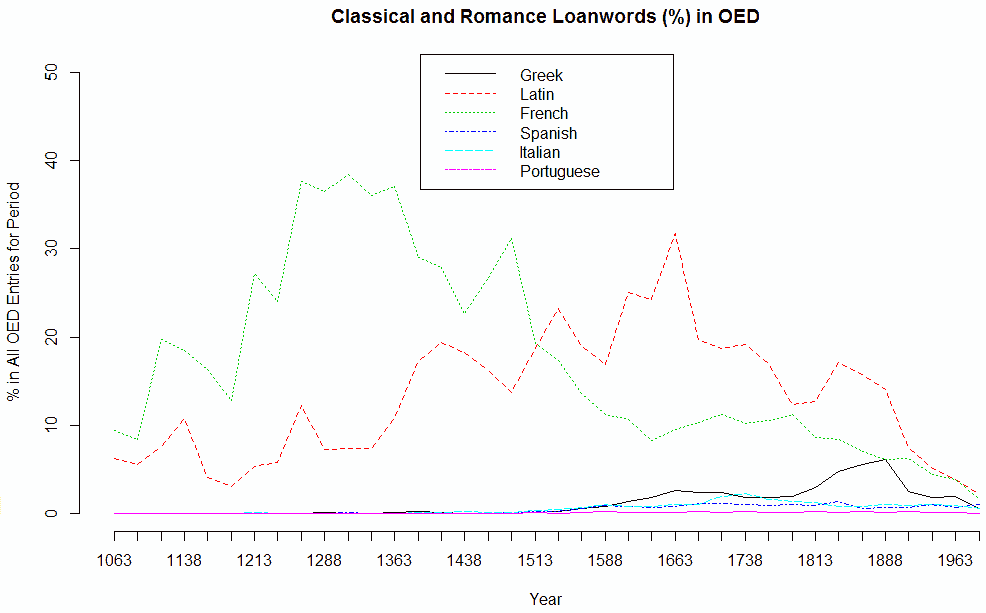

「#2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計」 ([2015-10-10-1]),「#2369. 英語史におけるイタリア語,スペイン語,ポルトガル語からの語彙借用の歴史」 ([2015-10-22-1]) で,Culpeper and Clapham (218) による OED ベースのロマンス系借用語の統計を紹介した.論文の巻末に,具体的な数値が表の形で掲載されているので,これを基にして2つグラフを作成した(データは,ソースHTMLを参照).1つめは4半世紀ごとの各言語からの借用語数,2つめはそれと同じものを,各時期の見出し語全体における百分率で示したものである.

関連する語彙統計として,「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1]) で触れた Wordorigins.org の "Where Do English Words Come From?" も参照.

・ Culpeper Jonathan and Phoebe Clapham. "The Borrowing of Classical and Romance Words into English: A Study Based on the Electronic Oxford English Dictionary." International Journal of Corpus Linguistics 1.2 (1996): 199--218.

2015-10-10 Sat

■ #2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 [oed][statistics][lexicology][loan_word][borrowing][latin][greek][french][italian][spanish][portuguese][romancisation]

標題に関する,OED2 の CD-ROM 版を用いた本格的な量的研究を発見した.Culpeper and Clapham によるもので,調査方法を見るかぎり,語源欄検索の機能を駆使し,なるべく雑音の混じらないように腐心したようだ.OED などを利用した量的研究の例は少なくないが,方法論の厳密さに鑑みて,従来の調査よりも信頼のおける結果として受け入れてよいのではないかと考える.もっとも,筆者たち自身が OED を用いて語彙統計を得ることの意義や陥穽について慎重に論じており,結果もそれに応じて慎重に解釈しなければいけないことを力説している.したがって,以下の記述も,その但し書きを十分に意識しつつ解釈されたい.

Culpeper and Clapham の扱った古典語およびロマンス諸語とは,具体的にはラテン語,ギリシア語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語を中心とする言語である.数値としてある程度の大きさになるのは,最初の4言語ほどである.筆者たちは,OED 掲載の2,314,82の見出し語から,これらの言語を直近の源とする借用語を77,335語取り出した.これを時代別,言語別に整理し,タイプ数というよりも,主として当該時代に初出する全語彙におけるそれらの借用語の割合を重視して,各種の語彙統計値を算出した.

一つひとつの数値が示唆的であり,それぞれ吟味・解釈していくのもおもしろいのだが,ここでは Culpeper and Clapham (215) が論文の最後で要約している主たる発見7点を引用しよう.

(1) Latin and French have had a profound effect on the English lexicon, and Latin has had a much greater effect than French.

(2) Italian, Spanish, and Portuguese are of relatively minor importance, although Italian experienced a small boost in the 18th century.

(3) The general trend is one of decline in borrowing from Classical and Romance languages. In the 17th century, 39.3% of recorded vocabulary came from Classical and Romance languages, whereas today the figure is 15%.

(4) Latin borrowing peaked in 1600--1675, and Latin contributed approximately 7000 words to the English lexicon during the 16th century.

(5) Greek, coming after Latin and French in terms of overall quantity, peaked in the 19th century.

(6) French borrowing peaked in 1251--1375, fell below the level of Latin borrowing around 1525, and thereafter declined except for a small upturn in the 18th century. French contributed over 11000 words to the English lexicon during the Middle English period.

(7) Today, borrowing from Latin may have a slight lead on borrowing from French.

この7点だけをとっても,従来の研究では曖昧だった調査結果が,今回は数値として具体化されており,わかりやすい.(1) は,フランス語とラテン語で,どちらが量的に多くの借用語彙を英語にもたらしてきたかという問いに端的に答えるものであり,ラテン語の貢献のほうが「ずっと大きい」ことを明示している.(7) によれば,そのラテン語の優位は,若干の差ながらも,現代英語についても言えるようだ.関連して,(6) から,最大の貢献言語がフランス語からラテン語へ切り替わったのが16世紀前半であることが判明するし,(4) から,ラテン語のピークは16世紀というよりも17世紀であることがわかる.

(3) では,近代以降,新語における借用語の比率が下がってきていることが示されているが,これは「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) でみたことと符合する.(2) と (5) では,ラテン語とフランス語以外の諸言語からの影響は,全体として僅少か,あるいは特定の時代にやや顕著となったことがある程度であることもわかる.

英語史における借用語彙統計については,cat:lexicology statistics loan_word の各記事を参照されたい.本記事と関連して,特に「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1]) を参照.

・ Culpeper Jonathan and Phoebe Clapham. "The Borrowing of Classical and Romance Words into English: A Study Based on the Electronic Oxford English Dictionary." International Journal of Corpus Linguistics 1.2 (1996): 199--218.

2015-10-01 Thu

■ #2348. 英語史における code-switching 研究 [code-switching][me][emode][bilingualism][contact][latin][french][literature][borrowing][genre][historical_pragmatics][discourse_analysis]

本ブログでは code-switching (CS) に関していくつかの記事を書いてきた.とりわけ英語史の視点からは,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]),「#1941. macaronic code-switching としての語源的綴字?」 ([2014-08-20-1]),「#2271. 後期中英語の macaronic な会計文書」 ([2015-07-16-1]) で論じてきた.現代語の CS に関わる研究の発展に後押しされる形で,また歴史語用論 (historical_pragmatics) の流行にも支えられる形で,歴史的資料における CS の研究も少しずつ伸びてきているようであり,英語史においてもいくつか論文集が出されるようになった.

しかし,歴史英語における CS の実態は,まだまだ解明されていないことが多い.そもそも,CS が観察される歴史テキストはどの程度残っているのだろうか.Schendl は,中英語から初期近代英語にかけて,複数言語が混在するテキストは決して少なくないと述べている.

There is a considerable number of mixed-language texts from the ME and the EModE periods, many of which show CS in mid-sentence. The phenomenon occurs across genres and text types, both literary and non-literary, verse and prose; and the languages involved mirror the above-mentioned multilingual situation. In most cases Latin as the 'High' language is one of the languages, with one or both of the vernaculars English and French as the second partner, though switching between the two vernaculars is also attested. (79)

CS in written texts was clearly not an exception but a widespread specific mode of discourse over much of the attested history of English. It occurs across domains, genres and text types --- business, religious, legal and scientific texts, as well as literary ones. (92)

ジャンルを問わず,様々なテキストに CS が見られるようだ.文学テキストとしては,具体的には "(i) sermons; (ii) other religious prose texts; (iii) letters; (iv) business accounts; (v) legal texts; (vi) medical texts" が挙げられており,非文学テキストとしては "(i) mixed or 'macaronic' poems; (ii) longer verse pieces; (iii) drama; (iv) various prose texts" などがあるとされる (Schendl 80) .

英語史あるいは歴史言語学において CS (を含むテキスト)を研究する意義は少なくとも3点ある.1つは,過去の2言語使用と言語接触の状況の解明に資する点だ.2つめは,CS と借用の境目を巡る問題に関係する.語彙借用の多い英語の歴史にとって,借用の過程を明らかにすることは,理論的にも実際的にも極めて重要である (see 「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]),「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1]),「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]),「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1])) .3つめに,共時的な CS 研究に通時的な次元を与えることにより,理論を深化させることである.

・ Schendl, Herbert. "Linguistic Aspects of Code-Switching in Medieval English Texts." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 77--92.

2015-09-30 Wed

■ #2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について [comparison][french][latin][contact][register]

昨日の記事「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1]) で,句比較の発達に,フランス語やラテン語の対応する構造が関与していた可能性に触れた.特にフランス語影響説はしばしば議論されてきたが,英語とフランス語の句比較の構造が異なっていたこと,本来語かフランス借用語かという語種にかかわらず句比較が使用されていたことなどから,影響説を認めない立場もある.

Mustanoja (280) は,フランス語,ラテン語から影響の可能性について慎重に議論しつつも,興味深い視点を与えている.

It is not easy to assess the influence of Latin and French on the development of English comparison. It is perhaps not altogether impossible that Latin influence has played a part in this process, particularly in the earlier stages. And considering the fact that periphrastic comparison begins to gain ground in English at a time when French influence is particularly strong, it seems reasonable to assume that the influence of this language has considerably strengthened the position of more and most in the English system of comparison. Another point which seems to speak for foreign influence is that the periphrastic mode of comparison does not seem to be favoured by living popular speech. 'The comparison of adjectives is formed in the [modern English] dialects by adding the comparative suffix -er and the superlative -est to practically all adjectives, polysyllabic as well as monosyllabic. More and most are as a rule only used to supplement or intensify the regular comparison, as more beautifuller, most worst' (Elizabeth M. Wright, Rustic Speech and Folk-lore, London 1913, p. 145).

もし最後の点が正しいとすれば,屈折比較の句比較の使い分けは,本来,語の音節数云々というよりは媒体 (medium) や文体 (style) などの使用域 (register) に依存していたことになる.また,その使い分けは,中英語期のイングランドにおける本来語とフランス語,ラテン語の社会的な地位の差に対応するという議論にもつながっていくだろう.実証的な研究が望まれる.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-09-29 Tue

■ #2346. more, most を用いた句比較の発達 [comparison][french][latin][contact][synthesis_to_analysis][french_influence_on_grammar]

現代英語には,形容詞や副詞の比較級と最上級を作るのに,通常2つの方法がある.語尾に -er, -est を付す屈折比較と,more, most を前置する迂言的な句比較である(「屈折比較」の呼称については,「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]) を参照).両手段の分布や使い分けの歴史については,「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1]) と「#773. PPCMBE と COHA の比較」 ([2011-06-09-1]) で関連する話題を取り上げた程度だったので,今回はもう少し掘り下げたい.

屈折比較は,ゲルマン語に特徴的な手段であり,英語においても古英語以来の伝統である.古英語では屈折比較しかなかったが,13世紀に初めて ma, mo, mara, more; mast, most などによる句比較が現われる.その起源は,古英語における mā, bet, swīþor; betst, swīþost などの副詞が動詞の分詞形に前置された構造にあるとされる.

句比較の発達の背景には,いくつかの要因があっただろう.1つには古英語にみられた inemest (inmost), norþmest (northmost) などの接尾辞 -mest の影響があったと思われる.語源的,形態的には -mest は,ともに最上級を表わす m と est が結びついたいわば2重最上級の語尾であり,独立した副詞 mæst とは関係がないのだが,両者が混同されるに至った(関連して「#1307. most と mest」 ([2012-11-24-1]) と「#1320. LAEME で見る most の異形態の分布」 ([2012-12-07-1]) も参照).ほかに,フランス語やラテン語の対応する句比較の影響もあったかもしれない (ex. plus beau, le plus beau; magis dignus, maxime dignus) .より一般的には,総合から分析へという英語の類型的な変化という観点からも,句比較の発展をみることができるだろう.さらに,韻律上の要因も考慮すべきである.

句比較は14世紀までは散発的だったが,15世紀になるときわめて頻繁となった.-ly 語尾をもつ副詞の句比較も初期中英語で初出し,しばらくは稀だったが,北部方言を除き,14世紀末頃に頻繁となった.

なお,句比較の初期の使用においては,現代英語の傾向とは異なり,むしろ1,2音節の短い語の用例が多いことが興味深い.また,less, least による句比較は古英語に遡り,more, most よりも早いというのもおもしろい.以上,中尾・児馬 (13) と Mustanoja (278--80) を参照して執筆した.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-09-28 Mon

■ #2345. 古英語の diglossia と中英語の triglossia [diglossia][sociolinguistics][bilingualism][oe][me][latin][french]

社会言語学の話題として取り上げられる diglossia は,しばしば英語史にも適用されてきた.これについては,本ブログでも以下の記事などで取り上げてきた.

・ 「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1])

・ 「#1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化」 ([2012-08-12-1])

・ 「#1486. diglossia を破った Chaucer」 ([2013-05-22-1])

・ 「#1488. -glossia のダイナミズム」 ([2013-05-24-1])

・ 「#1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia」 ([2013-05-25-1])

・ 「#2148. 中英語期の diglossia 描写と bilingualism 擁護」 ([2015-03-15-1])

・ 「#2328. 中英語の多言語使用」 ([2015-09-11-1])

単純化して述べれば,古英語は diglossia の時代,中英語は triglossia の時代である.アングロサクソン時代の初期には,ラテン語の役割はいまだ大きくなかったが,キリスト教が根付いてゆくにつれ,その社会的な重要性は増し,アングロサクソン社会は diglossia となった.Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (272) によれば,

. . . Anglo-Saxon England became a diglossic society, in that one language came to be used in one set of circumstances, i.e. Latin as the language of religion, scholarship and education, while another language, English, was used in an entirely different set of circumstances, namely in all those contexts in which Latin was not used. In other words, Latin became the High language and English, in its many different dialects, the Low language.

しかし,重要なのは,英語は当時のヨーロッパでは例外的に,法律や文学という典型的に High variety の使用がふさわしいとされる分野においても用いられたことである.古英語の diglossia は,この点でやや変則的である.

中英語期に入ると,イングランド社会における言語使用は複雑化する.再び Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (272--73) から引用する.

This diglossic situation was complicated by the coming of the Normans in 1066, when the High functions of the English language which had evolved were suddenly taken over by French. Because the situation as regards Latin did not change --- Latin continued to be primarily the language of religion, scholarship and education --- we now have what might be referred to as a triglossic situation, with English once more reduced to a Low language, and the High functions of the language shared by Latin and French. At the same time, a social distinction was introduced within the spoken medium, in that the Low language was used by the common people while one of the High languages, French, became the language of the aristocracy. The use of the other High language, Latin, at first remained strictly defined as the medium of the church, though eventually it would be adopted for administrative purposes as well. . . . [T]he functional division of the three languages in use in England after the Norman Conquest neatly corresponds to the traditional medieval division of society into the three estates: those who normally fought used French, those who worked, English, and those who prayed, Latin.

このあと後期中英語にかけてフランス語の使用が減り,近代英語期中にはラテン語の使用分野もずっと限られるようになり,結果としてイングランドは monoglossia 社会へ移行した.以降,英語はむしろ世界各地の diglossia や triglossia に, High variety として関与していくのである.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2015-09-25 Fri

■ #2342. 学問名につく -ic と -ics [plural][greek][latin][french][loan_word][suffix][renaissance]

学問名には,acoustics, aesthetics, bionomics, conics, dynamics, economics, electronics, ethics, genetics, linguistics, mathematics, metaphysics, optics, phonetics, physics, politics, statics, statistics, tectonics のように接尾辞 -ics のつくものが圧倒的に多いが,-ic で終わる arithmetic, logic, magic, music, rhetoric のような例も少数ある.近年,dialectic(s), dogmatic(s), ethic(s), metaphysic(s), physic(s), static(s) など,従来の -ics に対して,ドイツ語やフランス語の用法に影響されて -ic を用いる書き手も出てきており,ややこしい.

-ic と -ics の違いは,端的にいえば形容詞から転換した名詞の単数形と複数形の違いである.「?に関する」を意味する形容詞を名詞化して「?に関すること」とし,場合によってはさらに複数形にして「?に関する事々」として,全体として当該の知識や学問を表わすという語源だ.しかし,実際上,単数と複数のあいだに意味的な区別がつけられているわけでもないので,混乱を招きやすい.

-ic と -ics のいずれかを取るかという問題は,意味というよりは,形態の歴史に照らして考える必要がある.その淵源であるギリシア語まで遡ってみよう.ギリシア語では,学問名は technē, theōria, philosophia など女性名詞で表わされるのが普通であり,形容詞接尾辞 -ikos に由来する学問名もその女性形 -ikē を伴って表わされた.ēthikē, mousikē, optikē, rētorikē の如くである.

一方,-ikos の中性複数形 -ika は「?に関する事々」ほどの原義をもち,冠詞を伴って論文の題名として用いられることがあった (ex. ta politikē) .論文の題名は,そのまま学問名へと意味的な発展を遂げることがあったため,この中性複数形の -ika と先の女性単数形 -ikē はときに学問名を表わす同義となった (ex. physikē / physika, taktikē / taktika) .

これらの語がラテン語へ借用されたとき,さらなる混同が生じた.ギリシア語の -ika と -ikē は,ラテン語では同形の -ica として借用されたのである.中世ラテン語では,本来的にこれらの語が単数形に由来するのか複数形に由来するのか,区別がつかなくなった.後のロマンス諸語やドイツ語では,これらは一貫して単数(女性)形に由来するものと解釈され,現在に至る.

英語では,1500年以前の借用語に関しては,単数形と解釈され,フランス語に倣う形で arsmetike, economique, ethyque, logike, magike, mathematique, mechanique, musike, retorique などと綴られた.しかし,15世紀から,ギリシア語の中性複数形に遡るという解釈に基づき,その英語のなぞりとして etiques などの形が現われる.16世紀後半からは,ギリシア語でもたどった過程,すなわち論文名を経由して学問名へと発展する過程が,英語でも繰り返され,1600年以降は,-ics が学問名を表わす一般的な接尾辞として定着していく.-ics の学問名は,形態上は複数形をとるが,現代英語では統語・意味上では単数扱いとなっている.

大雑把にいえば,英語にとって古い学問は -ic,新しい学問は -ics という分布を示すことになるが,その境目が16世紀辺りという点が興味深い.これも,古典語への憧憬に特徴づけられた英国ルネサンスの言語的反映かもしれない.

2015-09-17 Thu

■ #2334. 英語の復権と議会の発展 [law_french][register][french][bilingualism][latin][reestablishment_of_english][history][parliament][hundred_years_war]

ノルマン征服 (norman_conquest) でいったん地位の下落した英語が,中英語期半ばからフランス語やラテン語に抗して徐々に復権していく過程について,本ブログでは reestablishment_of_english の各記事で取り上げてきた.英語の復権は数世紀にわたる緩慢な過程であるため,途中の各段階での共時的な状況がとらえにくい.この点で,同じく緩慢に進行した「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1]) とも類似する.この種の歴史的状況をよく理解するためには,同じ問題を様々な角度から眺め,立体的な像を作り上げていくしかない.

関連した問題として,先日「#2330. 13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語」 ([2015-09-13-1]) を取り上げた.今回は,出版されたばかりの,読みやすい君塚直隆氏によるイギリス史概説書より,同じく法律まわりの使用言語という観点から,英語の復権について触れられている箇所があるので,引用したい.

「ノルマン征服」以後,イングランド貴族の日常言語はフランス語であり,公式の文書などにはラテン語が用いられてきた.これがジョンによる「ノルマン喪失」以降,貴族の間でも英語が日常的に使われ,エドワード3世治世下の一三六三年からは議会での日常語は正式に英語と定められた.庶民院にはフランス語ができない層が数多くいたこととも関わっていた.

議会の公式文書のほうは,一五世紀前半まではラテン語とともにフランス語が使われていたが,一四八九年からは法令の草稿も英語となった(議会制定法自体はラテン語のまま).最終的に法として認められる「国王による裁可」(ロイヤル・アセント)も,一七世紀前半まではフランス語が使われていたが,共和制の到来(一六四九年)とともに英語に直され,以後今日まで続いている. (134--35)

引用でも示唆されているとおり,英語の復権は,議会の発展と少なからず並行している.13世紀以降,イングランドの歴代の王は,John の失った大陸の領地を奪還すべく対仏戦争をしかけてゆく.しかし,戦争は費用がかかる.特に14世紀の百年戦争に際して,Edward III は戦費調達のために国民に対する課税を要求したが,すでにその時代までには,国王であれ非課税者の代表が集まる議会の承認なくしては実現しにくい案件となっていた.国政における議会の役割が大きくなり,構成員,審議内容,手続きなどが洗練されてきたのが,Edward III の治世 (1327--77) だった.この時代に,英語が公的な使用を認められてゆくようになるというのは,偶然ではない.

話し言葉の世界では上記のように英語の復権が着々と進んだが,書き言葉の世界ではまだまだ伝統と惰性が物を言い,フランス語とラテン語がしばらく公用語としての地位を守り続けることになった.それでも,数世紀単位でみれば,やはり公的な英語の復権の潮流は,中英語半ばにはすでに生まれていたとみてよいだろう.

・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.

2015-09-13 Sun

■ #2330. 13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語 [law_french][register][anglo-norman][french][bilingualism][latin][norman_conquest][reestablishment_of_english]

ノルマン征服 (norman_conquest) 後のイングランドでは,法律関連で用いられる言語は複数あった.だが,法律の言語と一口にいっても,書き言葉か話し言葉という談話の媒体 (mode of discourse) というパラメータもあったし,法文,裁判記録,論文,口頭審問などという談話の場 (field of discourse) というパラメータもあった.使用言語は,ロンドンと地方とでは異なっていたかもしれないし,裁判の級によっても変異していた可能性がある.そして,時代とともに,ラテン語よりもフランス語へ,そしてフランス語よりも英語へという潮流もあった.中英語期における法律分野での羅・仏・英語の使い分けの実態は,残された資料に基づいて,ある程度明らかにすることは可能だが,多くの推理も必要となる.

「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) の冒頭に記したように,概略としては「13世紀にはラテン語に代わってフランス語が法律関係の表現において優勢となってゆく.フランス語は法文書においてもラテン語と競り合い,14世紀には優勢となる.15世紀には,Law French は Law English に徐々に取って代わられてゆくが,近代に至るまでフランス語の遺産は受け継がれた」と考えてよい.Brand は,法律まわりの談話の使用域を細分化した上で,13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語を調査している.

ノルマン征服後,法律関係の文書においてラテン語が最も普通の言語であったことは間違いないが,裁判で用いられる言語についてはどうだったのだろうか.Brand (66) は,Henry II (1133--89) が王立裁判所を設立した当初から,そこでの使用言語は英語ではなくフランス語だったとみている.

It seems much more likely that French had been the language of the royal courts from the very beginning of the system of central royal courts established by Henry II and that French was their language because in that period it was the first language of the men appointed as royal justices and of many of the litigants. French seems then to have remained the language of the courts in part because of cultural conservatism, the absence of any really compelling reason for changing accepted practice; in part because there were advantages to the professional elite who came to dominate legal practice in using a language which needed to be learned and mastered by outsiders and which enhance their mystique; in part also because the courts had developed a technical French vocabulary that was not easily translatable into English.

ここでは,「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) でもみたように,すでに12世紀後半にはノルマン系貴族を含むイングランド国民の多くが英語を母語としていたと考えられるが,法律や裁判という限定的な使用域においては,フランス語使用が惰性的に持続していたことが想定されている.

この惰性は13世紀から14世紀にかけても続き,むしろ発展すらした.フランス語は法文書においてラテン語と競合し,1275年に初めてフランス語による公的に制定された法文書が現われると,1300年以降,フランス語は "the language of the future in 1300 for English legal instruction" (Brand 72) となった.

しかし,フランス語の栄光は長く続かなかった.14世紀半ばには,「#324. 議会と法廷で英語使用が公認された年」 ([2010-03-17-1]) や「#131. 英語の復権」 ([2009-09-05-1]) でみたように,英語が徐々に法律の分野へも侵入してきたからである.

Brand (75--76) は,13世紀から14世紀前半にかけて,フランス語が法律の分野で著しく用いられた状況について,次のように要約している.

The languages of English law in the thirteenth and fourteenth century were primarily Latin and French. Latin was and remained the language of formal record at all levels of the court hierarchy. It was also the language of some of the thirteenth-century instructional literature of English law and even perhaps of some of the actual instruction. Its status as the language of formal legislation appears to have gone unchallenged prior to the last quarter of the thirteenth century but thereafter was increasingly challenged by the Anglo-Norman French of the common lawyers. Anglo-Norman French was the language actually used in pleading not just in the royal courts but also in county and city courts and came to be the invariable language of the law reports which recorded such pleading and which were also used to teach the following generation of law students. Anglo-Norman was also the language of oral legal instruction and of the legal literature which grew out of such instruction and of some other instructional literature as well. Anglo-Norman may always have been the language for the drafting and discussion of legislation but was also from 1275 onwards one of the two languages used for the formal enactment of legislation as well. The third language used in thirteenth- and early-fourteenth-century England, English, is little in evidence here. It may have been used in the local proclamation of legislation, but it was not for the most part one of the written languages used in legal contexts.

関連して,Law French については,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) 及び law_french の各記事を参照されたい.

・ Brand, Paul. "The languages of the Law in Later Medieval England." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 63--76.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow