2013-01-27 Sun

■ #1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査 [sociolinguistics][style][rhotic][causation][language_change]

昨日の記事「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]) で,文体の差による異形態の選択の事例をみた.今回も文体差の別の事例を紹介したい.「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) と「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]) で取り上げた,ニューヨーク市における non-prevocalic /r/ の有無の分布についてである.これは Labov による社会言語学調査の成果だが,以下の略述は Trudgill (88--89) に与えられている概要に基づいたものであることを断わっておく.

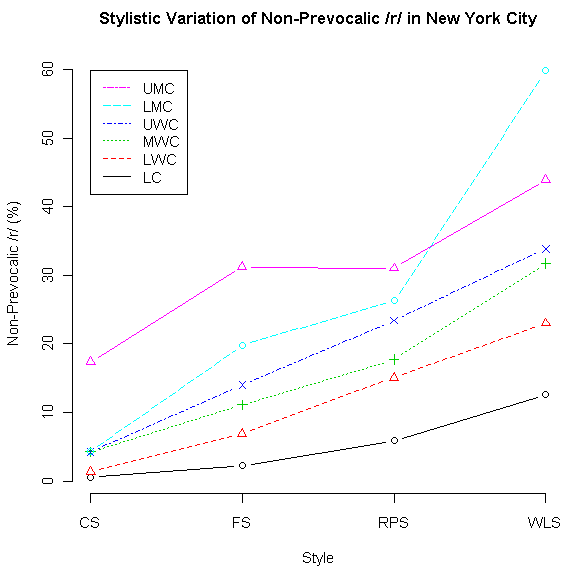

Labov は,ニューヨーク市において社会階級と non-prevocalic /r/ の発音の生起率とが相関しているという仮説を立て,それをフィールドワークにより実証した.すなわち,高い階級であればあるほどこの音声環境での /r/ の生起率が高いという./r/ が社会的な威信を結びついているというのだ.次に,Labov は階級別の分析 (Lower Class, Lower Working Class, Middle Working Class, Upper Working Class, Lower Middle Class, Upper Middle Class) と合わせて文体別の分析を試みた.文体の区別は,昨日触れた場合と同様に,(1) 単語リストを読み上げてもらう word-list style (WLS),(2) 文章を読み上げてもらう reading-passage style (RPS),(3) formal speech (FS),(4) casual speech (CS) の4種類である.分析結果は,およそ以下のグラフの通りとなった.

昨日の Norwich における -in' の調査結果と同様に,全体として,格式ばった文体であればあるほど威信ある /r/ の発音が選ばれる確率が高いことがわかる.ところが,ここには Norwich の場合と異なる,きわめて興味深い点が1つある.Lower Middle Class の word-list style において,予想を上回る /r/ の生起率が確認されることである.対応する Upper Middle Class の生起率を大きく越えて,約60%の高率を示しているのである.これはどのように説明すればよいのだろうか.

有力な説明は次の通りである.LMC は,一種の上昇志向から,威信ある /r/ の有無に敏感であり,意識的な文体においては上位の UMC よりも /r/ を多く産出するに至るのではないか.さらに仮説を推し進めると,ニューヨーク市の英語共同体全体を /r/ を発音する方向へと牽引しているのは,ほかならぬ LMC ではないかという可能性も出てくる.実際,Labov の研究に端を発するその後の社会言語学の知見によれば,この仮説は概ね支持されてきている.言語変化の源と原動力についての謎が,少しずつ明らかにされてきているといえよう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-14 Mon

■ #1358. ことばの歴史とは何の歴史か [linguistics][historiography][saussure][language_change]

英語史を専攻しているが,英語史とは何かときかれることはあまりない.読んで字の如く,英語の歴史であることは自明だからだ.しかし,英語にせよ日本語にせよ,ある言語の歴史とは何なのか,考えてみると単純ではない.同じ問題意識は,小松 (15) にも現われている.

コトバは空気の振動であるから,発話された瞬間に消え失せる./対象が延々と持続してこそ歴史が作られると考えるなら,実体をもたず,持続することもないコトバに歴史などありうるはずはない./もし,コトバに歴史があるとしたら,コトバの場合,対象が持続するとはどういうことを意味するかをよく考えてみる必要がある.

コトバには実体も持続性もない.とすれば,そこに歴史などあるはずはない,と考えるのが自然だろう.ところが,英語史にしろ日本語史にしろ,それが無意味で空虚だという感覚はない.言語には歴史があるとわかっている(と少なくとも思っている).この矛盾はどこから来るのだろうか.

1つの答えは,上で実体や持続性がないものと考えたコトバとはソシュールのいう parole (言)を指し,歴史をもつものとしての言葉は langue (言語)を指すのではないか,ということだ.parole と langue の関係はチョムスキーのいう performance (運用)と competence (能力)の関係にも近く,重ね合わせて考えてもよいが,表現としては,competence の歴史というよりも langue の歴史というほうがしっくり来るのではないか.それは,langue という術語が言語の社会契約としての側面を強調しており,その社会契約の変化こそが言語の変化にほかならない,と考えられるからだろう.

小松は同著の別の箇所で,上の疑問に対する解答に相当するものを与えている (119) .

言語に実体がないとしたら,言語変化とよばれる現象は,実体としての言語に変化が生じることではなく,その言語を情報伝達の媒体として生活する共同体のメンバーが,すなわち,言語共同体 (speech community) を構成する人たちが,徐々に,それまでと違った言いかたをするようになることである.したがって,現に進行しつつある日本語の変化には日本語話者の全員が積極的に関わっている.

小松は日本語について述べているが,もちろん同じことは英語についても言える.主として第2言語として英語を学習している多くの日本語母語話者が,lingua franca としての英語を使用する際にすら,上の引用はある程度は当てはまる.英語の言語共同体に部分的にであれ参加しているその分だけ,世界の英語の変化に貢献しているのだ.そして,その変化の軌跡が,英語の歴史の一部となる.

結論としていえば,ことばの歴史とは,話者集団が違った言いかたを採用してゆく無数の選択の軌跡ととらえることができるだろう.「採用」と関連して,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) も参照.

・ 小松 秀雄 『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 笠間書院,2001年.

2013-01-08 Tue

■ #1352. コミュニケーション密度と通時態 [sociolinguistics][diachrony][weakly_tied][social_network][language_change][contact]

Bloomfield (46) はアメリカを代表する構造言語学者だが,名著 Language では,歴史言語学や社会言語学が扱うような話題についても驚くほど多くの洞察に満ちた議論を展開している.感銘を受けたものの1つに,「コミュニケーション密度」 (the density of communication) への言及がある.「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]) の例が示唆するように,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会では,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという傾向がある(関連して[2012-07-19-1]の記事「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」も参照).これは,近年の社会言語学において言語変化を説明する力学として注目されている概念だが,Bloomfield は早い段階でその基本的なアイデアをもっていたと考えられる.

Bloomfield のいう "the density of communication" は,巨大なカンバス上の点と線により表わされる.点として表現される個々の話者が互いに無数の矢印で結びつき合い,言語共同体のネットワークを構成しているというイメージだ.

Every speaker's language, except for personal factors which we must here ignore, is a composite result of what he has heard other people say. / Imagine a huge chart with a dot for every speaker in the community, and imagine that every time any speaker uttered a sentence, an arrow were drawn into the chart pointing from his dot to the dot representing each one of his hearers. At the end of a given period of time, say seventy years, this chart would show us the density of communication within the community. Some speakers would turn out to have been in close communication: there would be many arrows from one to the other, and there would be many series of arrows connecting them by way of one, two, or three intermediate speakers. At the other extreme there would be widely separated speakers who had never heard each other speak and were connected only by long chains of arrows through many intermediate speakers. If we wanted to explain the likeness and unlikeness between various speakers in the community, or, what comes to the same thing, to predict the degree of likeness for any two given speakers, our first step would be to count and evaluate the arrows and series of arrows connecting the dots. We shall see in a moment that this would be only the first step; the reader of this book, for instance, is more likely to repeat a speech-form which he has heard, say, from a lecturer of great fame, than one which he has heard from a street-sweeper. (46--47)

太い線で結束している共同体どうしが,今度は互いに細い線で緩やかに結びついており,全体として世界がつながっているというイメージは,社会言語学者の描く "social network" (Aitchison 49) の図そのものである.

ところが,歴史言語学の立場から見てより重要なのは,Bloomfield が上の引用の直後に,カンバスに対して垂直な軸である通時態をも思い描いていたという事実である.

The chart we have imagined is impossible of construction. An insurmountable difficulty, and the most important one, would be the factor of time: starting with persons now alive, we should be compelled to put in a dot for every speaker whose voice had ever reached anyone now living, and then a dot for every speaker whom these speakers had ever heard, and so on, back beyond the days of King Alfred the Great, and beyond earliest history, back indefinitely into the primeval dawn of mankind: our speech depends entirely upon the speech of the past. (47)

話者は,同時代に生きている他の話者とのつながりのみによって言語を体験しているわけではない.年上世代の話者により言語的な影響を被った経験があるだろうし,その経験の痕跡は自らの言語に少なからず反映されているだろう.同様に,自らが年下世代の話者に言語的影響を及ぼしていることもあるだろう.点と点を結ぶ線はカンバスに対して垂直に過去へも未来へも伸びてゆき,古今東西のすべての点がネットワーク内のどこかに位置づけられることになる.

共時態と通時態の区別は方法論上必要だろうが,Bloomfield のカンバスの比喩に照らせば,両者の間に明確な境界がないとも考えられる.両者の区別については,「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]) ,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2012-10-30 Tue

■ #1282. コセリウによる3種類の異なる言語変化の原因 [language_change][causation][invisible_hand][drift][typology][uniformitarian_principle][grammaticalisation]

なぜ言語は変化するか.英語史,歴史言語学を研究している私の抱いている究極の問いの1つである.これまでも,主として理論的な観点から,causation の各記事で取り上げてきた問題である.Coseriu, E. (Sincronía, Diacronía e Historia. Investigaciones y estudios. Seri Filología y lingüística 2. Montevideo: Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 1958. p. 37.) によれば,言語変化の原因を問う際には,異なる3種類の原因を区別すべきであるという.Coseriu の原書をもたないので,Weinreich et al. (99--100fn) より趣旨を要約する.

1つ目は "the rational problem of why languages changes of necessity" である.言語はなぜ変わらなければならないのか,変わる必要があるのか,という哲学的な問いだ.この観点からの言語変化論者としては,Keller が思い浮かぶ.言語変化には「見えざる手」 (invisible_hand) が関与しているという説である.言語変化はある種の方向をもって進行すると考える「駆流」 (drift も,ここに含まれるだろうか.

2つ目は "the general problem of conditions under which particular changes usually appear in languages" である.言語変化には,異なる言語,異なる時代において共通して見られるものがある.これは偶然とは考えにくく,背景に一般的な原因,あるいはより控えめな表現でいえば conditioning factors が作用していると考えるのが妥当である.生理的,心理的,社会的な要因を含めた広い意味での言語学的な諸条件が,ある特定の変化を引き起こす傾向があるということは受け入れられている.言語類型論や言語普遍性の議論,uniformitarian_principle (斉一論の原則),grammaticalisation などが,ここに属するだろうか.

3つ目は "the historical problem of accounting for concrete changes that have taken place" である.これは,一般的に言語変化を論じるのとは別に,実際に生じた(生じている)言語変化の個々の事例を説明しようとする試みのことである.英語史の研究では,通常,具体的な言語変化の事例を扱う.古英語では名詞複数形を形成するのに数種類の方法があったが,なぜ中英語以降には事実上 -s のみとなったのか.なぜ名前動後という強勢パターンが16世紀後半に現われ始めたのか.なぜ大母音推移が生じたのか,等々.具体的な言語変化の歴史性,単発性,個別性を強調する視点といってよいだろう.

Coseriu は,言語学は,この3種類の問題を混同してはならないと注意を喚起している.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2012-09-17 Mon

■ #1239. Frequency Actuation Hypothesis [frequency][phonetics][language_change][lexical_diffusion][stress][diatone][-ate]

語彙拡散 (lexical diffusion) として進行する音韻変化の道筋や順序が語の頻度と相関しているらしいことは,古くは19世紀末から指摘されてきた.実際に,Phillips (1984: 321) に挙げられているように,頻度の高い語から順に変化を遂げるという音韻変化は数々例証されてきた.一方で,頻度の低い語から順に変化を遂げる例も確認されており,頻度と語彙拡散の順序の関係については,いまだに疑問が多い.この問題について,Phillips は,南部アメリカ英語における glide deletion ,中英語の unrounding ,近代英語の名前動後(diatonic stress shift; diatone の記事を参照)という,頻度の低い順に進行するとされる3つの音韻変化を取り上げて,"Frequency Actuation Hypothesis" を提唱した.これは,"physiologically motivated sound changes affect the most frequent words first; other sound changes affect the least frequent words first" (1984: 336) というものである(前者は surface phonetic form に働きかける変化,後者は underlying phonetic form に働きかける変化を指す).

しかし,Phillips は1998年の -ate で終わる動詞の強勢位置の移動に関する研究において,この生理的に動機づけられていない音韻変化が,予想されるように頻度の低い順には進まず,むしろ頻度の高い順に進んでいることを明らかにした.そこで,改訂版 Frequency Actuation Hypothesis を唱えた.

[F]or segmental changes, physiologically motivated sound changes affect the most frequent words first; other sound changes affect the least frequent words first. For suprasegmental changes, changes which require analysis (e.g., by part of speech or by morphemic element) affect the least frequent words first, whereas changes which eliminate or ignore grammatical information affect the most frequent words first. (1998: 231)

つまり,強勢の移動のような超分節の音韻変化に関しては,話者による分析が入るか入らないかで,頻度と順序の関係が逆転するというわけである.なぜそうなるのかについて,Phillips は Bybee (117--19) の "lexical strength" という考え方を持ち出している.

私は必ずしもこの議論に納得していない.また,Phillips の主張とは異なり,名前動後が頻度の高い順に進行したことを示すデータも独自に得ている.頻度と変化の順序についての研究は緒に就いたばかりであり,研究の余地は多分に残されている.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

・ Bybee, Joan L. Morphology: A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam: John Benjamins, 1985.

2012-09-12 Wed

■ #1234. Hockett の random fluctuation [language_change][causation][phonetics][history_of_linguistics]

「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) と「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1]) で,言語変化における内的要因と外的要因の問題について,Aitchison の均衡の取れた考え方を紹介してきた.しかし,このような妥当な均衡が常に保たれてきたわけではない.特に音韻変化については,1950年代には内的変化を偏重する言語変化観があった.アメリカの言語学者 Charles Fransis Hockett (1916--2000) が広めた,random fluctuation の理論である.

Hockett によれば,話者はある言語音を発音するときに,ある理想的な発音を「標的」として目指している.しかし,的の中心を射なくとも誤解される可能性は低いので,話者はしばしばいい加減な発音を実現させる.何度も繰り返し射られる発音の矢は,全体として的の中心を取り囲むように分布するが,時間とともにミスが重なってゆくと,的の中心がほんの少しずつずれてゆく.結果として,話し手にとっても聞き手にとっても,理想の中心は動くことになる.これが,音韻変化だというわけだ.Aitchison (135--36) からの孫引きだが,Hockett (443--45) を引用しよう.

It is just this sort of slow drifting about of expectation distributions, shared by people who are in constant communication, that we mean to subsume the term 'sound change'. . . The drift might well not be in any determinate direction: the maxima might wander a bit further apart, then come closer again, and so on. Nevertheless, the drift thus shown would constitute sound change.

しかし,この考え方には難点が3つある (Aitchison 136--37) .(1) Hockett が示唆するように,音がランダムにそれてゆくとすると,言語はやがて混沌に陥るだろう.しかし,実際の言語は,変化しても全体としての秩序を保持している.(2) 異なる言語でも似たような変化が繰り返し起こっている.音韻変化がランダムに起こるとすれば,このような類似性は説明しにくい.(3) 言語変化には,起こりやすい種類の変化と起こりにくい種類の変化とがある.言語変化には何らかの内在的な制限があることは確かなようであり,random fluctuation の説とは相容れない.

現在では,Hockett や,「#1155. Postal の言語変化観」 ([2012-06-25-1]) で触れた Postal の主張するように,random fluctuation を言語変化の主たる原因であるとする論は影が薄い.ただし,部分的な原因であるかもしれないという可能性は残されており,全否定することはできないだろう.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

・ Hockett, C. F. A Course in Modern Linguistics. New York: Macmillan, 1958.

2012-09-11 Tue

■ #1233. 言語変化は風に倒される木である [language_change][causation][sociolinguistics]

昨日の記事「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) に引き続き,言語変化の内的要因の外的要因の話題.Aitchison は,外的要因(あるいは社会言語学的要因)として,昨日触れた借用のほかにも,流行と社会的必要性という項目を挙げている.

流行といえば,[2012-06-25-1]の記事で取り上げた「#1155. Postal の言語変化観」が思い出される.また,「流行語」という現象がよく知られているように,部分的に流行によって駆り立てられる言語変化は確かにある.社会的必要性は,これも語の借用の原動力としてしばしば話題にあがるので,説明する必要はないだろう([2009-06-13-1]の記事「#46. 借用はなぜ起こるか」や[2011-10-16-1]の記事「#902. 借用されやすい言語項目」を参照).語彙のほか語形成の変化においても,一種の社会的必要性を反映した densification という傾向が指摘されており([2011-01-12-1]の記事「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」),より一般的に,言語変化の外的要因の一つとしてとらえることは妥当である.

しかし,Aitchison の観点では,流行や社会的必要性という外的要因も借用と同様に,内的要因に「つけいる」役割を果たすにすぎない.内的要因が変化のお膳立てをし,外的要因が変化のスイッチを入れる,ということだろう.Aitchison では,雨漏りの比喩に引き続き,ニレの木とオークの木の比喩が展開される.

When a gale blows down an elm tree, but leaves an oak standing, we do not believe that the gale alone caused the elm to fall. The gale merely advanced an event that would probably have occurred a few months or years later in any case. However, the gale dictated the direction in which the elm fell, which might in turn set off a further chain of events. If the elm fell against another tree, it might weaken this tree, and leave it vulnerable in another gale. Sociolinguistic causes of language change are similar to this gale. They exploit a weak point or potential imbalance in the system which might have been left unexploited. This exploitation may create further weak points in the system. (151)

Aitchison は,内的要因と外的要因のどちらが重要かという問題についても,的確な議論を展開している.

Note . . . that a number of linguists might disagree with the judgment that sociolinguistic causes are 'superficial' and other types 'deep'. It might be more accurate, perhaps, to replace the terms 'superficial' and 'deep' with the words 'immediate' and 'long-term', which do not imply that one type is more important than the other. It is clear that no long-term cause can take effect without an immediate trigger. It is equally clear that sociolinguistic factors do not set off changes randomly. The language must be ready to move in that particular direction.

内的要因と外的要因のバランスについて,さらに次の一節.

Change is likely to be triggered by social factors, such as fashion, foreign influence and social need. However, these factors cannot take effect unless the language is 'ready' for a particular change. They simply make use of inherent tendencies which reside in the physical and mental make-up of human beings. Causality needs therefore to be explored on a number of different levels. The immediate trigger must be looked at alongside the underlying propensities of the language concerned, and of human language in general. (197)

「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]) の議論と合わせて考えたい.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2012-09-10 Mon

■ #1232. 言語変化は雨漏りである [language_change][causation][borrowing][sociolinguistics]

「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]) で取り上げた言語変化の原因論について,最近,「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) で再考する機会をもった.

私見によれば,言語接触による他言語からの影響は,自言語の体系に著しい変化をもたらすものではない.語の借用は,語彙体系や意味体系にいくばくかの影響を与え得るとはいえ,多くの場合,体系から独立したものとして受け入れられる.また,音韻,形態,統語への影響は,語彙に比べて頻度として少ないし,あったとしても受け入れ側の言語の体系の隙間をついたり,すでに内的に始まっている変化を促進するという補助的な役割を果たすにすぎない.いずれにせよ,他言語からの影響は,著しい体系変化を呼ぶものではない.一方で,隙間をついたり,内的に進行している変化に一押しを加えるという役割それ自体は,それまでは多分に潜在的であった言語変化を顕在化させるという点で,言語変化において重要な地位を占めているとも考えられる.言語変化は,内的な体系化の力のもとで準備が整えられ,外的な圧力のもとで発現するものではないか.

Aitchison の雨漏りの比喩は,実に言い得て妙である.

Overall, then, borrowing does not suddenly disrupt the basic structure of a language. Foreign elements make use of existing tendencies, and commonly accelerate changes which are already under way. We may perhaps liken the situation to a house with ill-fitting windows. If rain beats against the windows, it does not normally break the window or pass through solid panes of glass. It simply infiltrates the cracks which are already there. If the rain caused extensive dry rot, we could perhaps say that in a superficial sense the rain 'caused' the building to change structurally. But a deeper and more revealing analysis would ask how and why the rain was able to get in the window in the first place. (145)

では,この場合,雨漏りの原因としてより重要なのはどちらなのだろうか.窓のひび(内的要因)だろうか,雨の強さ(外的要因)だろうか.明日の記事で,続けて考えたい.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2012-09-09 Sun

■ #1231. drift 言語変化観の引用を4点 [drift][causation][language_change][popular_passage]

言語変化の原動力として,drift を想定する言語論者は,今もって少なくない.drift の問題として,特に「#685. なぜ言語変化には drift があるのか (1)」 ([2011-03-13-1]) と「#686. なぜ言語変化には drift があるのか (2)」 ([2011-03-14-1]) の記事で議論したが,近年,新たな視点からこの問題に迫っているのがウィーン大学の Ritt である.Ritt の言語変化観は刺激的だと思っているが,彼の最近の論文 (p. 131) で,drift を支持する研究者からの重要な引用が4点ほどなされていたので,それを再現したい(便宜のため,引用元の典拠は展開しておく).

Languages . . . came into being, grew and developed according to definite laws, and now, in turn, age and die off . . . (Schleicher, August. Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft: offenes Sendschreiben an Herrn Dr. Ernst Häckel. Weimar: H. Böhlau, 1873. Page 16.)

Language moves down time in a current of its own making. It has a drift. (Sapir, Edward. Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace and Company, 1921. Page 151.)

A living language is not just a collection of autonomous parts, but, as Sapir (1921) stressed, a harmonious and self-contained whole, massively resistant to change from without, which evolves according to an enigmatic, but unmistakably real, inner plan. (Donegan, Patricia Jane and David Stampe. "Rhythm and the Holistic Organization of Language Structure." Papers from the Parasession on the Interplay of Phonology, Morphology and Syntax. Eds. John F. Richardson, Mitchell Marks, and Amy Chukerman. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1983. 337--53. Page 1.)

languages . . . are objects whose primary mode of existence is in time . . . which ought to be viewed as potentially having extended (trans-individual, transgenerational) 'lives of their own'. (Lass, Roger. "Language, Speakers, History and Drift." Explanation and Linguistic Change. Eds. W. F. Koopman, Frederike van der Leek, Olga Fischer, and Roger Eaton. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1987. 151--76. Pages 156--57.).

・ Ritt, Nikolaus. "How to Weaken one's Consonants, Strengthen one's Vowels and Remain English at the Same Time." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 213--31.

2012-08-31 Fri

■ #1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響 [phoneme][phonology][phonetics][french][anglo-norman][systemic_regulation][phonemicisation][causation][stress][language_change][degemination]

フランス語が英語に与えた言語的影響といえば,語彙が最たるものである.その他,慣用表現や綴字にも少なからず影響を及ぼしたが,音韻や統語にかかわる議論は多くない.だが,音韻に関しては,しばしばフランス語からの借用として言及される音素がある.Görlach (337--38) によると,これには5種類が認められる.

(1) /v/ の音素化 (phonemicisation) .古英語では [v] は音素 /f/ の異音にすぎず,いまだ独立した音素ではなかった.ところが,(a) very のような [v] をもつフランス借用語の流入,(b) vixen のような [v] をもつ方言形の借用,(c) over : offer に見られる単子音と重子音の対立の消失,(d) of に見られる無強勢における摩擦音の有声化,といった革新的な要因により,/v/ が音素として独立した.同じことが [z] についても言える.(a) の要因に関していえばフランス語の影響を論じることができるが,/v/ も /z/ も異音としては古英語より存在していたし,閉鎖音系列に機能していた有声と無声の対立が摩擦音系列へも拡大したととらえれば,体系的調整 (systemic regulation) の例と考えることもできる.ここでは,Görlach は,英語体系内の要因をより重要視している([2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」を参照).

(2) /ʒ/ の音素化.この音も古英語では独立した音素ではなく,Anglo-Norman 借用語 joy や gentle の語頭音も /ʤ/ として実現されたので,中英語ですら稀な音だった./ʒ/ の音素化は,measure などの語での [-zj-] の融合に負うところが大きい.この音素化により,音韻体系に /ʤ : ʒ ? ʧ : ʃ/ の対照関係が生じた.やはり,ここでもフランス語の影響は副次的でしかない.

(3) フランス借用語に含まれる母音の影響で,新しい二重母音 /ɔɪ, ʊɪ/ が英語で音素化した.この2つが加わることで,英語の二重母音体系はより均整の取れたものとなった.

| -- | ɛɪ | aɪ | ɔɪ | ʊɪ |

| ɪʊ | ɛʊ | aʊ | ɔʊ | -- |

(4) フランス語の /y(ː), œ(ː)/ は,円唇母音としては南西方言以外には受け入れられなかった.また,/ɲ/ や l mouilli も受け入れられることはなかった.Norman 人がすでにこれらの音を失っていたからではないか.

(5) 多音節のロマンス借用語が英語の強勢体系に与えた影響がしばしば語られるが,bacon や battle のような2音節語は英語本来の強勢に順応した.ロマンス的な強勢体系が適用されたのは,3音節以上の借用語のみである.

全体として,Görlach は,フランス語の音韻上の影響はあったとしても僅少であると考えている.影響があったところでも,その影響は,英語の体系側に受け入れ態勢ができていたからこそ僅かな外圧のもとで可能となったのだ,と議論している.

. . . it is significant that phonemes said to be derived from French survive only where they fill obvious gaps in the English system --- and some of these were stabilized by loans from English dialect . . . . (337)

受け入れ側の態勢が重要なのか,外圧の強さが重要なのか.[2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」の議論を思い起こさせる.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

2012-08-08 Wed

■ #1199. なぜ英語史を学ぶか (2) [hel_education][standardisation][prescriptive_grammar][language_change][variation]

[2009-05-22-1]の記事「#24. なぜ英語史を学ぶか」への付け加え.オーストリアで英語史を教えている Schmetterer の英語史教育論といえる論考を読んだ.Schmetterer は,英語史のなかでも中英語と初期近代英語の歴史,とりわけ1500年以降の英語標準化の経緯を学び,教えることが必要だと力説する.言語的規制の弱い中英語から,言語の規格化へ乗り出す初期近代英語への著しい変わり映えを観察することで,言語が固定化された絶対的なものではありえないという認識に至ることができるという主張だ.この認識の中身について,Schmetterer は具体的に3点を挙げている.

(1) "language change is both inevitable and necessary in order to meet the requirements of the world around us" (372)

(2) "right" and "wrong" can be applied to language utterances only with the greatest possible caution" (372)

(3) "a language consists of various levels, regional, social, and temporal" (373)

言語とは通時的に変わる (change) ものであり,地理的,社会的,語用的な要因により共時的にも替わる (vary) ものである.そのような流動的な対象に正当に善し悪しの評価を加えるというのは,本来,不可能である.しかし,人間の社会生活において善悪の区別は本質的であり,言語についてもある程度の規準をもちたいという欲求は,特に近代国家とその国民にとって,抗いがたい.本来は不明確なところに善悪の線引きをしようというのだから,線引きする際にも,そしてすでに線引きされたものを評価する際にも,最大限の注意を払わなければならない.

言語は変わりもすれば,替わりもするので,本来は善し悪しをつけがたい.これを十分に理解したうえでの規範であれば,役に立つ.このような言語観の形成に最も役立つのが,(必ずしも英語史とはいわずとも)言語の歴史ではないだろうか.

・ Schmetterer, Victor. "The History of the English Language and Future English Teachers." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 371--77.

2012-07-19 Thu

■ #1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」 [variation][contact][sociolinguistics][old_norse][history][weakly_tied][social_network][language_change][geography]

[2012-07-07-1]の記事「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」で,言語接触の効果は,安定的で継続的な状況よりも,不安定で断続的な状況においてこそ著しいものであるという横田さんの主張を紹介した.これは近年の社会言語学でいうところの,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会でこそ,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという主張に対応する.このような社会的ネットワークに基づく言語変化理論は,Milroy などの研究を通じて,広く認知されるようになってきている([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照).

横田さんは,この考え方を古英語と古ノルド語(横田さんは包括的な用語である「ノルド語」を用いている)との言語接触の事例に具体的に適用し,そこから逆に当時の社会言語学的状況を想像的に復元しようと試みた.その要約が,[2012-07-07-1]の記事で引用した文章である.次に掲げる引用は,「弱い絆」理論の適用をさらに推し進め,想像をふくらませた文章である.

その地[イングランドの北部と東部]の沿岸部ではヴァイキング時代前から北欧人とイングランド人の間で交易等があり,ヴァイキング時代には彼らの軍事要塞や駐屯地が設けられ,ヴァイキング兵士達は退役後もその地域に住みつき,北欧からの移民を受け入れたのであった.その地域のイングランド人と移住者の北欧人はお互いに相手の言葉を方言の違いくらいにしか感じていなかったろうから,スムーズな会話は当初は無かったとしても接触する時間と回数が増す毎にもっと容易に出来たであろう.そのような状況は,弱い絆で結ばれたスピーチ・コミュニティーも大量に出現させ,両方の言語のヴァリエーションは相当増えたことであろう.言語革新の運び屋である弱い絆で結ばれた人は北欧人,イングランド人,あるいはその混血人のだれでも成りえただろう.またそのような人達の職業は貿易などに携わるものや,あるいは傭兵のように,広い地域に足を伸ばす人であって,さまざまな土地で強い絆を形成しているコミュニティーの人達と接触することになるのである.その強い絆のコミュニティーの1つが昔から代々変わらず同じ土地で農耕生活を営んでいる集落であった.そのような集落には必ず中心的役割を果たす人が存在し,その人が新しいヴァリアントを取り入れることによって,徐々にその集落内に広まっていくのである.そしてこの言語革新の拡大のメカニズムが,その他の言語変化の要素と絡み合い,結果的にデーンロー地域に,アングロ・スカンジナビア方言と呼ばれる.南部とは異なった言葉を多く含んだ言語組織を生んだのであった.デーンローの境界線は,デーンロー地域がイングランド王によって奪回されるまで,厳しく管理され一般人は行き来が不可能であったため,その方言はその地域に多いに拡大したのである.

この記述には,社会歴史言語学上の重要な対立軸がいくつも含まれている.まず,言語変化において弱い絆の共同体と強い絆の共同体の果たす相補的な役割が表現されている.次に,個人と共同体の役割も区別されつつ,結びつけられている.これは,言語変化の履行 (implementation) と拡散 (diffusion) とも密接に関連する対立軸である.そして,共時的変異 (synchronic variation) と通時的変化 (diachronic change) の相互関係も示唆されている.

ほかにも,言語変化における交易や軍事といった社会活動の役割や,地理の果たす役割など,注目すべき観点が含まれている.先に「社会歴史言語学」という表現を用いたが,まさに社会言語学と歴史言語学との接点を強く意識した論説である.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-07-13 Fri

■ #1173. 言語変化の必然と偶然 [synthesis_to_analysis][inflection][old_norse][contact][causation][historiography][language_change][philosophy_of_language]

先日,大学の英語史の授業で,英語の屈折の衰退について,[2012-07-10-1]の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」で概説した議論を紹介した.屈折の衰退は,英語が総合的言語から分析的な言語 (synthesis_to_analysis へと言語類型を転換させる契機となった大変化であり,それ自身が,言語内的な要因だけでなく古ノルド語との接触といった言語外的な要因によって引き起こされたと考えられている.これは,英語史の多数の話題のなかでも,最もダイナミックで好奇心をくすぐる議論ではないだろうか.なにしろ,仮説であるとはいえ,説得力のある内的・外的な要因がいろいろと挙げられて,英語史上の大変化が見事に説明されるのだから,「そうか,言語変化にもちゃんと理由があるのだなあ」と感慨ひとしお,となるのも必定である.実際に,多くの学生が,この大変化の「原因」や「理由」がよく理解できたと,直接あるいは間接にコメントで述べていた.

ところが,ある学生のコメントに次のようにあり,目から鱗が落ちた.「言語が今日どうあるかは,本当にぐう然でしかないんだなと思った.」

こちらとしては,言語変化には原因や理由があり,完全に説明しきれるわけではないものの,ある程度は必然的である,ということを,屈折の衰退という事例を参照して,主張しようとした.実際に,多くの学生がその趣旨で解釈した.しかし,趣旨と真っ向から反する「偶然」観が提示され,完全に意表を突かれた格好となった.

言語変化の原因論については causation の各記事で扱ってきたように,歴史言語学における最重要の問題だと考える.これは歴史における必然と偶然の問題と重なっており,哲学の問題といってよい.ある言語変化の原因を究明したとしても,その原因で説明できるのはどこまでなのか,どこまでを歴史的必然とみなせるのかという問題が残る.裏を返せば,その変化のどこまでが歴史的偶然の産物なのかという問題にもなる.

すべて偶然だと言ってしまうと,そこで議論はストップする.すべて必然だと言ってしまうと,すべてに説明を与えなければならず,息苦しい.あるところまでは偶然で,あるところまでは必然だというのが正しいのだろうと考えているが,授業にせよ歴史記述にせよ,話している方も聞いている方も興味を感じるのは,必然の議論,理由があるという議論だろう.説明が与えられないよりも与えられたほうが「腑に落ちる」感覚を味わえるからだ.ただし,上の学生のコメントが誘発する問いは,常に抱いておきたい.

2012-07-07 Sat

■ #1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい [contact][sociolinguistics][old_norse][history][standardisation][language_change]

古英語と古ノルド語との言語接触については,old_norse の各記事で取り上げてきた.見方にもよるが,英語史において古ノルド語の影響という話題は,最も重要な話題の1つである.8世紀半ばから11世紀にかけて起こったヴァイキングのイングランドへの略奪,移民,定住の結果として,古英語話者と古ノルド語話者の融合が進み,言語も混交した.代名詞,接続詞,前置詞などの機能語やその他の基本語が,多数,古ノルド語から古英語へと流れ込み,屈折も大いに水平化した.そのようにして現われた Norsified English と呼ぶべき言語や,その影響を受けた中英語は,14世紀以降の英語標準化の基盤となり,現代英語にも連なっている.

古ノルド語との接触は,これほど重要な話題なので,英語史概説書でも必ず触れられるテーマだが,記述が大雑把であることが多い.そもそも,異なる言語の共同体どうしが交わると,いつでもこのような言語的な混交が進むものなのだろうか.古英語話者と古ノルド語話者が,数世紀の間,平和に共存したがゆえに言語が混交したのだと説明されることが多いが,実際のところ,両話者集団のあいだの言語的,政治的,軍事的,経済的等々の関係はいかなるものだったのだろうか.当時の社会言語学的状況を思い浮かべるには,概説書に書かれている表面的な記述を超えた,豊かな想像力が必要である.

想像力豊かに,かつ社会言語学の知見を含めて,古英語と古ノルド語の言語接触の問題に迫った良書が現われた.横田由美さんの『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』である.引用・参照したい箇所はいくつかあるが,両言語の話者の融合の度合い,特に共同生活が平和的であったかどうかという点について,当時のデーンローにおける人々の社会的関係を想像し,描写しながら,次のように述べている箇所が印象的である.

以上のように考えると両者間の融合は平和的だったと簡単に片付けてしまうよりも,平和的な時期や地域もあればそうでもない時期や地域もあったであろうし,その状態は地域の社会状況によっても大いに異なっていたのである.そして,安泰時よりも,外来人や国内の様々な人達がデーンロー地域に終結した戦争状態の時には,様々な方言(そして言語)を話す人達の接触を引き起こしたであろう.そしてそのことは言語変化を考える上で非常に重要なことである.

従来は,両側の人々の混交が平和に,緩慢と,着実に進んだことにより,言語も次第に混じり合ったとするのが一般的な理解だったが,むしろ長期間にわたる断続的な戦争状態においてこそ言語接触が濃密だったのではないかという提案は,意表を突くものではあるが,考えてみれば現実味がある.

言語接触の議論には,背後にいる話者どうしの社会的な関係を理解しておくことが必要である.そして,そのためには,歴史の知識と現実感を伴った想像力もまた必要なのである.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-06-25 Mon

■ #1155. Postal の言語変化観 [language_change][causation][generative_grammar][contact][sociolinguistics][rsr]

昨日の記事「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1]) で言及した Postal は,「#1123. 言語変化の原因と歴史言語学」 ([2012-05-24-1]) で取り上げたように,言語変化の原因を fashion と考える論者である.同時に,言語変化とは "grammar change" (文法変化)にほかならなず,その文法変化は世代間で生じる規則の再解釈であるという生成的言語観の持ち主だ.そして,その文法変化の最初の段階を表わす "primary sound change which is independent of language contact" は,"'nonfunctional' stylistic change" であり,それ以外の原因説明はありえないとする.

Postal の議論は一見すると単純だが,実は但し書きがいろいろとついている.例えば,社会言語学的な差異化,言語変化の実現と拡散の区別,言語接触による言語変化,英語の Romance Stress Rule の歴史的獲得についても触れている.Postal の議論は,言語変化理論の大きな枠組みの1つとして注目すべきと考えるので,重要な1節 (283--85) の大部分を引用しよう.

SOME REMARKS ON THE 'CAUSES OF SOUND CHANGE'

It is perhaps not inappropriate to ask what implications the view that sound change consists in changes in grammars has for the much discussed and controversial question of the causes of sound change. Why should a language, independently of contact with other languages, add a new rule at a certain point? Of course there are some scholars who hold that all linguistic change is a result of language contact, but this position seems too radically improbable to demand serious consideration today. Assuming then that some if not all phonological changes are independent of contact, what is their basis? It seems clear to the present writer that there is no more reason for languages to change than there is for automobiles to add fins one year and remove them the next, for jackets to have three buttons one year and two the next, etc. That is, it seems evident within the framework of sound change as grammar change that the 'causes' of sound change without language contact lie in the general tendency of human cultural products to undergo 'nonfunctional' stylistic change. This is of course to be understood as a remark about what we might call 'primary change,' that is, change which interrupts an assumed stable and long-existing system. It is somewhat more plausible that such stylistic primary changes may yield a grammar which is in some sense not optimal, and that this may itself lead to 'functional' change to bring about an optimal state. Halle's suggestion that children may learn a grammar partially distinct from that underlying the utterances they hear and thus, from the point of view of the adult language, reformulate the grammar (while adults may only add rules), may be looked upon as a suggestion of this type. For as he noted, a grammar G2 which results from the addition of a rule to a grammar G1 may not be the optimal grammar of the set of sentences it generates. Hence one would expect that children learning the new language will internalize not G2 but rather the optimal grammar G3. It remains to be seen how many of the instances of so-called 'structural sound change,' discussed in the writings of scholars like A. Martinet, can be provided with a basis of this type.

It should be emphasized that the claim that contact independent sound change is due basically to the stylistic possibility for adults to add limited types of rules to their grammars does not preclude the fact that these changes may serve social functions, i.e. may be related to group differentiation, status differences, etc. That is, the claim that change is stylistic is not incompatible with the kinds of results reached by such investigators as Labov (1963). These latter matters concern more properly the social explanation for the spread of the change, a matter which seems more properly sociological than linguistic.

I have been careful above not to insist that all instances of what have been called sound change were necessarily independent of language contact. Although committed to the view that sound change can occur without contact, we can also accept the view that some changes result from borrowing. The view that sound change is grammar change in fact really eliminates much of the importance of this difference. For under the rule interpretation of change, the only issue is the forces which led to the grammar change. Studies of complex cases of phonological grammar change due to contact have actually been carried out recently within the framework of generative grammar. This work, to be reported in a forthcoming monograph (Keyser and Halle, to appear), shows quite clearly that English has borrowed a number of Romance phonological rules. In particular, English has incorporated essentially the Latin stress rule, that which softens Romance k to s in certain environments, etc. This work has important implications beyond the area of sound change and may affect radically concepts of genetic relationship, Mischsprache, etc., all of which will, I think, require reevaluation.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

2012-05-24 Thu

■ #1123. 言語変化の原因と歴史言語学 [language_change][causation][prediction_of_language_change][historiography]

言語変化の原因はどこまで探ることができるのか,あるいはそもそも探ることができるものなのかどうか.これは,歴史言語学の本質的な疑問であり,本ブログでも causation の各記事で間接的に話題にしてきた.また,かつての言語変化の原因の解明は,今後の言語変化の予測可能性という問題にも関係するが,その議論は prediction_of_language_change で取り上げてきた.今回は,言語変化の原因を探ることに消極的な学者と積極的な学者の意見をそれぞれ紹介したい.前者を表明する Postal (283) は,言語変化は fashion であり,ランダムだという意見である.

. . . there is no more reason for languages to change than there is for automobiles to add fins one year and remove them the next, for jackets to have three buttons one year and two the next.

Postal によれば,言語変化の原因は探ることができないものであり,探ってもしかたのないものである.一方で,Smith はこの考え方を批判している.個々の言語変化の原因は究極的には解明できないかもしれないが,一般論として言語変化の原因は議論できるはずである.そして,歴史言語学が原因を探ることをやめてしまえば,ただの年表作成に終始してしまうだろうと,反論を繰り広げる.Smith より,2カ所を引用しよう.

. . . it is held here that an adequate history of English must attempt at least to take account of the 'why' as well as the 'how' of the changes the language has undergone; problems of causation must therefore be confronted in any historical account, however provisional the resulting explanations might be. (12)

Although it is not possible, given the limitations of the evidence, to offer absolute proof as to the motivation of a particular linguistic innovation, or to predict the precise development of linguistic phenomena, nevertheless a rationally arguable historical explanation can be offered for the kinds of changes which languages can undergo, and a broad prediction can be made about the kinds of change which are liable to happen. This seems a reasonable goal for any historical enquiry which seeks to go beyond the simple chronicle. (194)

Smith は,言語変化は言語内的および言語外的な複数の原因(あるいは条件的要素)が複雑に組み合わさって生じるという認識であり,それを積極的に探り,論じるのが歴史言語学者の仕事だと確信している.言語変化の予測 (prediction_of_language_change) にまで踏み込む言及があり,これには異論もあるに違いないが,私は概ね Smith の意見に賛成である.なお,Smith 先生は私の恩師です.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2012-05-09 Wed

■ #1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性 [semantics][semantic_change][language_change][arbitrariness][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][saussure][sign][root_creation]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が言語の恣意性 (arbitrariness) を公準として唱えて以来,恣意性を巡る無数の論争が繰り返されてきた.例えば,恣意性の原理に反するものとして,オノマトペ (onomatopoeia) や音象徴 (sound_symbolism) がしばしば挙げられてきた.しかし,ギローは,これらの論争は不毛であり,規約性と有縁性という2つの異なる性質を区別すれば解決する問題だと主張した.

ギロー (24--27) によれば,記号の本質として規約性があることは疑い得ない.記号の signifiant と signifié は,常に社会的な規約によって結びつけられている.規約による結合というと,「でたらめ」や「ランダム」のような恣意性を思い浮かべるかもしれないが,必ずしも有縁性を排除するわけではない.むしろ,「どんな語もみな語源的には有縁的である」 (25) .有縁的というときには,自然的有縁性と言語的有縁性を区別しておく必要がある.前者は自然界にきこえる音を言語音に写し取る onomatopoeia の類であり,後者は派生や複合などの形態的手段によって得られる相互関係(例えば,possible と impossible の関係)である.まれな語根創成 (root_creation) の例を除いて,すべての語はいずれかの種類の有縁性によって生み出されるという事実は注目に値する.

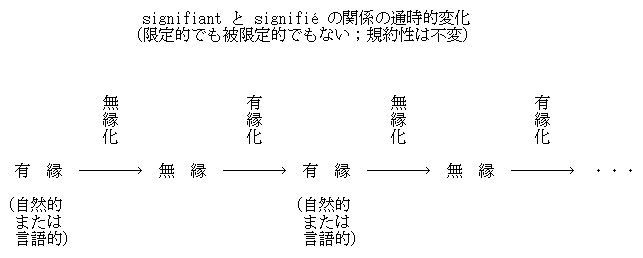

重要なのは,有縁性は限定的でもなければ被限定的でもなく,常に自由であるという点だ.限定的でないというのは,いったん定まった signifiant と signifié の対応は不変ではなく,自由に関係を解いてよいということである.被限定的でないというのは,比喩,派生,複合,イディオム化など,どんな方法を用いても,命名したり意味づけしたりできるということである.

したがって,ほぼすべての語は様々な手段により有縁的に生み出され,そこで signifiant と signifié の対応が確定するが,確定した後には再び対応を変化させる自由を回復する.換言すれば,当初の有縁的な関係は時間とともに薄まり,忘れられ,ついには無縁的となるが,その無縁化した記号が出発点となって再び有縁化の道を歩み出す.有縁化とは意識的で非連続の個人の創作であり,無縁化とは無意識的で連続的な集団の伝播である (45) .有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルは,意味論の本質にかかわる問題である.語の意味変化を有縁性という観点から図示すれば,以下のようになろう.

ギローにとって,ソシュールのいう恣意性とは,いつでも自由に有縁化・無縁化することができ,なおかつ常に規約的であるという記号の性質を指すものなのである.

「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化論は,上のサイクルの有縁化の部分にとりわけ注目した論ということになるだろう.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

2012-05-03 Thu

■ #1102. Zipf's law と語の新陳代謝 [information_theory][frequency][statistics][zipfs_law][shortening][language_change]

昨日の記事[2012-05-02-1]で Zipf's law について概説した.Zipf's law には派生した「法則」が多くあり,その1つに,[2012-04-22-1]の記事「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」でも指摘した「言語要素は,頻度が高ければ音形が短い」というものがある.これを,より動的に,通時的に表現すると「言語要素は,頻度が高くなれば音形が短くなる」となる.ある語の頻度が高くなってゆくと,ある程度の遅延はあるものの,その音形が短くされてゆく傾向のあることは,私たちも経験的によく知っていることである.「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]) や「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) で見たとおり,現代英語の新語ソースとして短縮 (shortening) による語形成が増加しており,例には事欠かない.

この Zipf's law の派生法則のもつ共時的意義と通時的意義を合わせて考えると,語の頻度と長さによって,それが老いゆく語 (senescent word) なのか,生まれつつある語 (nascent word) なのかを区別できるという可能性が生じる.Zipf 著 Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology の書評を著わした Chao (399) より,関連箇所を引用しよう.

A very interesting application of the tool analogy is that of senescent and nascent tools in connection with the Principle of Economical Specialization. Reasoning from tool efficiency yields the result that 'whenever we find a tool (or word) whose magnitude is smaller than that of its neighbors in the frequency range, we may conclude that the tool (or word) of below-average size is an older tool (or word) whose usage is on the decrease (hereinafter we shall call this a senescent tool)', and 'whenever we find a tool (or word) whose magnitude is above average for its frequency, we may conclude not only that it is a newer tool (or word), but that its usage may well be directed toward an increase (hereinafter we shall call this a nascent tool)' (72). The application to words is verified to a fair degree for English of various periods (111). By regarding all behavior as work and words as tools, the analogy becomes a case and the qualifier 'or word' can be omitted.

音形の比較的短いある単語 A を考える.Zipf's law によれば,A は比較的頻度の高い語だと予想されるが,実際には同程度の頻度を示す他の多くの語に比べると音形が短すぎたとする.この場合,おそらく A はさかりを過ぎて頻度が徐々に低まってきた senescent word と考えてよいだろう.反対に,音形の比較的長いある単語 B を考える.Zipf's law によれば,B は比較的頻度の低い語だと予想されるが,実際には同程度の頻度を示す他の多くの語に比べると音形が長すぎたとする.この場合,おそらく B はこれから頻度がますます増してゆき,短縮を起こしてゆくと予想される nascent word と考えてよいだろう.これは,Zipf's law に,冒頭に述べた時間的遅延とを掛け合わせた応用法則といってよい.

通常 Zipf's law は静的で共時的な統計的法則ととらえられているが,動的で通時的な観点から,語の新陳代謝の法則として再解釈してみるとおもしろい.

・ Chao, Y. R. "Review of Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology by George Kingsley Zipf." Language 26 (1950): 394--401.

2012-05-02 Wed

■ #1101. Zipf's law [information_theory][frequency][statistics][language_change][zipfs_law][shortening][pragmatics][zipfs_law]

##1089,1090,1091,1098 の記事で,情報理論 (information theory) が言語学に与えてくれる知見について,いくつか見てきた.情報理論からの貢献として,最もよく知られているものの1つに,アメリカの言語学者 George Kingsley Zipf (1902--50) が1949年に Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology において提唱した Zipf's law (ジップの法則)がある.語の頻度についての経験的な法則であり,語の頻度を f とし,その頻度の順位を r とすると,その積 C はほぼ定数となるという.

r × f = C

この法則は,言語,テキストの主題,著者,その他の言語的な変数にかかわらず成り立つとされるが,実際には頻度が最高および最低の語群については誤差の大きいことがわかっており,信頼性は高くないとして批判も多い.また,r (頻度順位)は当然ながら f (頻度)に依存しており,f が増えれば r が減るのは自明であるから,その積が近似値をとるということは驚くべき帰結ではない,一種のトートロジーであるという批判がある.しかし,経験的事実に照らして法則とまではいわずとも傾向をよく表わしているということはでき,これを明示的に指摘した意義は大きい.

Zipf's law の波及効果は多岐にわたる.例えば,この法則によれば,使用頻度の高い語からその使用頻度の累計を求めて行くと比較的少数の語で延べ語数の大部分を占めることから,学習基本語彙の設定に根拠を与えるものとなる.また,この法則に適合しない頻度分布を示す語彙があるとすれば,他の特殊な要因が関与している可能性が疑われるとされる(少数の語の頻度があまりに高すぎれば語彙の貧弱化が生じていると診断されるし,頻度の低いはずの語が高頻度で用いられている場合には爆発的な新造語彙や精神分裂症が原因と想定される等々).

Zipf's law は,人間の行動を司るとされるより大きな原則,the Principle of Least Effort (最小努力の原則)の一部であり,その言語への応用は,上記の最もよく知られた頻度と頻度順の関係の公式化のみならず,他の公式の提案にも及んでいる.例えば,語の頻度と語の長さは反比例の関係にある,というものもある.最頻語は単音節であることが多いという事実(音節数の分布調査については ##348,349,355 を参照)や,頻度が高くなると頭字語などのように短縮・省略されることが多いという事実も,この公式で説明される.ほかには,ある頻度範囲とそれに属する語の数の関係を表わす公式,調音の難しい音素は頻度が低いとする原則など,派生した法則は数多い.語用論の cooperative principle (協調の原則)における量の格律「(その状況において)必要とされている(だけの)情報を与えよ」とも関与するだろう."effort" の定義などの難しい問題が残っており,また最小努力が人間の行動を司る唯一の原則であるとは考えることもできないが,真理の一面をついたものとして重要な学説であることは間違いない.

なお,諸文献では,上記のいずれの原則も Zipf's law として言及されることがあり,また Zipf's laws と複数形でまとめられたり,the Principle of Least Effort と総括されたりすることもあるので注意が必要である.Zipf の著書の書評としては Chao を参照.類似の統計的法則については,Crystal (86--87) を参照.

・ Chao, Y. R. "Review of Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology by George Kingsley Zipf." Language 26 (1950): 394--401.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

2012-04-22 Sun

■ #1091. 言語の余剰性,頻度,費用 [redundancy][information_theory][frequency][shortening][grammaticalisation][idiom][intensifier][language_change]

本ブログでも度々取り上げている André Martinet (1908--99) は,情報理論の知見を言語学に応用し,独自の地平を開いた構造言語学者である.[2012-04-20-1], [2012-04-21-1]の記事で,言語の余剰性 (redundancy) の問題に触れてきたが,Martinet は余剰性と関連させて確率 (probability) ,情報 (information) ,頻度 (frequency) ,費用 (cost) といった概念をも導入し,これらの関係のなかに言語変化の原因を探ろうとした.以下は,これらの用語を導入した後の一節である(拙訳つきで).

Ce qu'il convient de retenir de tout ceci pour comprendre la dynamique linguistique se ramène aux constatations suivantes : il existe un rapport constant et inverse entre la fréquence d'une unité et l'information qu'elle apporte, c'est-à-dire, en un certain sens, son efficacité ; il tend à s'établir un rapport constant et inverse entre la fréquence d'une unité et son coût, c'est-à-dire que représente d'énergie consommée chaque utilisation de cette unité. Un corollaire de ces deux constatations est que toute modification de la fréquence d'une unité entraîne une variation de son efficacité et laisse prévoir une modification de sa forme. Cette dernière pourra ne se produire qu'à longe échéance, car les condition réelles du fonctionnement des langues tendent à freiner les évolutions. (189--90)

言語の力学を理解するために,このこと全体について理解すべきことは,次の確認事項である.ある単位の頻度とそれがもつ情報(すなわちある意味ではその効果)のあいだには一定にして反比例の関係がある;それは,ある単位の頻度とその費用(すなわちその単位を使用することで消費されるエネルギー)のあいだの一定にして反比例の関係となる傾向がある.この2つの確認事項の当然の帰結として,ある単位の頻度が変わればその効果も変化するし,その形態の変化も予想されることになる.この後者の変化はあくまで長期間をかけて生じるものである.というのは,言語作用の現実の状況は発達を抑制する傾向があるからだ.

Martinet は,引用した節よりも前の箇所で,余剰性が高いということは予測可能性が高いということであり,それは言語要素の出現確率あるいは頻度とも密接に関連するということを論じている.一般に,言語要素は頻度が高ければ余剰性も高く,情報価値は低い: "plus une unité (mot, monème, phonème) est fréquente, moins elle est informative" (188) .そして,ここに費用という要素を持ち込むことによって,新たな洞察が得られた.話者にとって,頻度が高ければ高いほど,その1回の発音に必要とされるエネルギーの量は少ないほうが都合がよい.多くのエネルギーを要する発音を何度も繰り返すのは不経済だからだ.逆に,頻度の低い表現は,たとえ発音に大きなエネルギーが必要だとしてもあまり困らない.いずれにせよ,発音する機会が稀だからだ.

このように,「費用」を発音にかかるエネルギー量と解釈する場合,厳密には個々の音の発音がどのくらいの費用を要するかを知る必要があるが,その計測は難しい.しかし,仮にすべての単音の発音が同じ程度の費用を要すると仮定すれば,特定の表現に要する費用はその音形の長さに依存するはずである.費用を単純に音形の長さと同値とすれば,次の関係が想定できる:「言語要素は,頻度が高ければ音形が短い」.これを言語変化に当てはめれば「言語要素は,頻度が高くなれば音形が短くなる」となろう.

頻度と費用の反比例の関係は,経験的によく理解できる.よく使われる語句は発音においても表記においても短縮・省略される傾向がある.場合によっては,短縮・省略の究極の結末として,無に帰すことすらある.文法的な慣用表現が短縮した上で固定化する例もよく見られ,これは文法化 (grammaticalisation) として扱われる話題にほかならない.また,[2012-01-14-1]の記事で取り上げた「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」も,頻度と費用の関係という観点からとらえなおすことができるだろう.

ただし,上の引用の最後にある通り,頻度と費用の関係から言語変化を説明しようとする際には,時間差を考慮する必要がある.ある語の頻度が増してきてからその語形が短縮されるまでには,当然,ある程度の時間が必要だからだ.また,頻度と費用の負の相関関係は,あくまで緩やかなものであることにも注意しておく必要がある.上の一節に先行する標題が "Laxité du rapport entre fréquence et coût" (頻度と費用の関係の緩やかさ)であることを付け加えておこう.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow