2010-12-15 Wed

■ #597. starve と starvation [euphemism][semantic_change][hybrid][suffix][etymology]

昨日の記事[2010-12-14-1]で古英語で「死ぬ」は steorfan ( > PDE starve ) だったことを話題にした.語源を探ると,案の定,この動詞自体が婉曲表現ともいえそうである.印欧祖語の語根 ( root ) としては *ster- "stiff" にさかのぼり,動詞としては「硬くなる」ほどの意味だったろうと想定される.

したがって,starve の意味変化は当初から比喩的,婉曲的な方向を指し示していたということになる.一方,古英語から中英語にかけての意味変化は,昨日述べた通り特殊化 ( specialisation ) として言及される.餓死という特殊な死に方へと意味が限定されてゆくからだ.意味の特殊化の萌芽は,12世紀の starve of [with] hunger といった表現の出現に見いだすことができる.さらに,現代までに餓死とは関係なく単に「腹が減る」「飢えている,渇望している」といった意味へと弱化してきた.

もう1つおもしろいのは,名詞形 starvation である.初出は1778年と新しいが,派生法がきわめて稀である.starve という本来語に,ロマンス語系の名詞接尾辞 -ation が付加している混種語 ( hybrid ) の例であり,実に珍しい.-ation では他に類例はあるだろうか? 基体の語源が不詳の(したがってもしかすると本来語かもしれない)例としては flirtation (1718年),botheration (1797年)がある.

2010-12-14 Tue

■ #596. die の謎 [euphemism][loan_word][old_norse][semantic_change][taboo]

昨日の記事[2010-12-13-1]で death と dead について話題にしたので,今日は動詞の die について.英語史ではよく知られているが,die という動詞は古英語には例証されていない.厳密にいえば古英語の最末期,12世紀前半に deȝen として初めて現われるが,事実上,中英語から現われ出した動詞といっていい.明らかに dēaþ や dēad と語源的,形態的な結びつきがあり,いやそれ以上にこれら派生語の語根ですらある動詞が,古英語期に知られていないというのは不自然に思われるのではないだろうか.

古英語で「死ぬ」という意味はどんな動詞によって表わされていたかというと,steorfan である.形態的には後に starve へと発展する語である.古英語から中英語にかけては,この語が広く「死ぬ」一般の意味を表わしていた(現代ドイツ語の sterben 「死ぬ」と比較).

広く受け入れられている説に従うと,英語は古英語後期から中英語初期にかけて,古ノルド語の動詞 deyja "die" を借用したとされている.英語で die が一般化してくると,古英語以来活躍してきた starve は徐々に「死ぬ」の意味では使われなくなり,「飢え死にする」へと意味を特殊化 ( specialisation; see [2009-09-01-1], [2010-08-13-1] ) することによって生きながらえることになった.

英語における die の出現は,一般的には上記のように語られる.しかし,このストーリーには謎が多い.上でも触れたように,古英語期から形容詞と名詞では明らかに die の派生語を使っていながら,動詞の die そのものが現われないのは妙ではないか.「死ぬ」は多くの言語で婉曲表現 ( euphemism ) の主題となる典型例であることは確かだが,もし言語的タブー ( linguistic taboo ) であるのならば,なぜ形容詞と名詞は許されたのか.また,古英語でタブーであったとしても,中英語ではなぜ「解禁」されたのか.古英語のみならず他の西ゲルマン諸語や Gothic でも動詞形は早くから(弱変化化しながら)失われていったようだが,古ノルド語ではなぜ保存されていたのか(しかも強変化動詞のままで).

話題が「死」だけに,謎めいたこと,変則的なことが多いということだろうか.古代日本語の「死ぬ」も「往ぬ」とともになにやら怪しげなナ行変格活用を示していた・・・.

「英語話者は北欧語の助けなしでは die することができない」ことについては,[2010-04-02-1]の Jespersen の引用を参照.

2010-10-18 Mon

■ #539. 同音異義衝突 [homonymy][antonymy][semantic_change][homonymic_clash][teleology][systemic_regulation]

10月は運動会やイベントの月である.公的なイベントが雨で流れたりすると,我が家の付近では案内アナウンスが町中にこだまする.先日の朝も「本日はコウテンのため○○祭りは中止となります」と流れた.ここですかさず突っ込んだのは「荒天」か「好天」かどっちだ? 文脈と語用論的な判断から実際には誤解が生じることはないが,口頭のアナウンスには適さない漢熟語だなと思った.かつては「好天」がカウテン,「荒天」がクワウテンと仮名遣いの上では異なっていたが,発音上は同じなので同音反意語といえる.

ところが数分後に,なんと修正版アナウンスが流れたのである.「本日は悪天候のため○○祭りは中止となります.」そして,さらに数分後には「本日は長雨による悪天候のため○○祭りは中止となります」と再び変化した.おお,どんどん分かりやすくなっているではないか! 役所に苦情の電話が入ったか,あるいは原稿を読み上げていて我ながら分かりにくいと思ったのか.いずれにせよ,これで祭りに参加する予定だった小学生にもよく分かるメッセージとなった.

さて,他に誤解を招きやすい同音の漢熟語としては「偏在」と「遍在」を思いついた.漢字変換の際に注意を要する熟語だ.『明鏡国語辞典』によると,

へん‐ざい【偏在】名・自サ変 ある所にかたよって存在すること.「都市部に―する人口」「富の―」

へん‐ざい【遍在】名・自サ変 広くゆきわたって存在すること.「日本各地に―する伝説」

日本語は難しいなと思わせるが,同音異義衝突 ( homonymic clash ) と呼ばれる現象は英語にも見られる.英語史からの著名な例は,queen 「女王」 ( < OE cwēn ) と quean 「あばずれ女,淫売婦」 ( < OE cwene ) である.両者は本来は形態的にも意味的にも区別されていたが,近代英語期に母音が融合した結果,形態的に区別がつかなくなった.意味的には反意語とも考えられ誤解を招く可能性が高いからだろう,結局,後者は18世紀半ばに衰退した.

gate 「門扉」 ( < OE geat ) と gait 「道」 ( < ME gate < ON gata ) も同様で,反意語とまでは言わないが文脈によっては誤解を招く可能性が十分にあるペアなので,後者の「道路」の語義は衰退した.しかし,この場合には gait という語自体が消えてしまうことはなく「歩き方」という語義に特化することによって生き残った.

日本語でも英語でも同音異義語が共存する例が認められるとはいえ,多くはない.ある程度の時間はかかるが,最終的にペアのどちらかが「折れる」方向で言語変化が進むということが多いからだろう.同音異義衝突の回避を言語変化の原動力と考える機能主義的な見方 ( functionalism ) は,時に目的論的 ( teleological ) であると非難されることはあるが,今回の「荒天」のアナウンスを聞いていると,さもありなんと同意したくなる.

「荒天」が避けられるようになってゆくことを,日本語の堕落や表現力の貧弱化と考える向きもあれば,コミュニケーション上の改善だとみる向きもあるだろう.ただし,言語史(といっても私は英語史しか参照できないのだが)上の事例から判断すると,長い目で見れば,少なくとも話し言葉において「荒天」か「好天」のどちらかが徐々に用いられなくなってゆく可能性が高いのではないか.

2010-09-14 Tue

■ #505. silly の意味変化 [semantic_change][doublet]

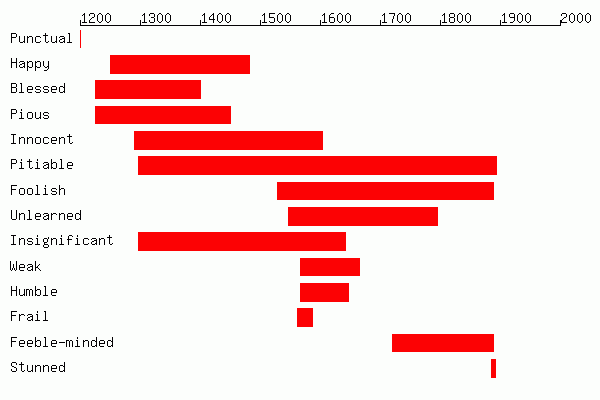

[2010-08-13-1]で意味変化の典型的なパターンを見たが,そのなかの1つ,意味の悪化・下落 ( pejoration ) の例としてよく挙げられる語に silly がある.silly は現在でこそ「馬鹿な,おろかな」を表す一般的な語だが,古英語での意味は「幸せな,祝福された」だった.どのような過程を経て,これほどまでに意味が変化したのだろうか.以下の図は silly の各語義の使用年代を表したものである( OED に基づいて作成).

古英語での形態は (ġe)sǣliġ であり,意味は "fortuitous; happy, prosperous" だった.宗教的な色彩を帯びた幸福を表す "blessed" 「祝福された,神の恵みを受けた」からは,中英語期に "pious" 「信心深い,敬虔な」の語義が発展した.信仰の篤い人はたいてい "innocent" 「素朴,純朴,無邪気」であり,無邪気な人は多く "pitiable" 「かわいそう」なほどに "foolish" 「愚か」であり "unlearned" 「無学」である.「無学」であることは "weak" 「無力」で "humble" 「卑しく」"frail" 「弱い」ことにもなる."insignificant" 「取るに足りない」人物と見られるのも自然である.こうして,千年の時間をかけて,隣接する意味領域へと意味を広げ,変化していったのである.

プラスの意味からマイナスの意味への橋渡しをしたのは,"innocent" 辺りと考えられる.無邪気はよく言えば「純朴」,悪く言えば「世間知らず」であるからだ.日本語でも「おめでたい」は,文字通りの肯定的な意味の他に皮肉を込めた否定的な意味をもっている.フランス語 crétin 「馬鹿な」の原義が「キリスト教徒」 ( chrétien ) であること,同じくフランス語 benêt 「間抜けの」がラテン語の benedictus 「祝福された」に遡ることも,意味変化の経路という点で,酷似している.どうも「(宗教的な)無邪気さ」というのは紙一重のようである.

以上の意味変化の経緯を踏まえると,silly sheep, silly old man, you silly thing などの常套句にこめられたニュアンスは,非難的な「馬鹿な」ではなく,皮肉と同時に憐憫と同情のこもった「馬鹿な」であることがわかるだろう.

「無邪気」をプラスの意味からマイナスの意味への橋渡しと考える向きが多いが,『シップリー英語語源辞典』では別の解釈が提示されている.ノルマン・コンクェストにより,勝者ノルマン人は狩猟や娯楽に耽る何不自由しない「恵まれた」生活を送ることができるようになった.額に汗して働く庶民にとっては「恵まれた」と「怠惰」とは同義に思われたろう.さらに民主主義の発達によって労働に尊厳が認められるようになると「怠惰」は「愚か」であるとして,明確に否定的な価値を帯びるようになった.ここで意味の正負の逆転が生じたのではないかという.興味深い解釈である.

さて,silly は意味的には180度の変化を経たが,形態的にも多少の変化を経てきている.中英語では古英語の (ġe)sǣliġ の長母音を保った sēli などの形態が行われたが,15世紀に /e:/ から変化した /i:/ の母音が /i/ へ短音化するに及んで,silly も起こるようになった.以来 silly がこの語の主要な形態となったが,古い発音に基づく seely も16世紀までは存続した.seely は現在方言で残っており,silly とは二重語 ( doublet ) の関係をなしている.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2010-09-10 Fri

■ #501. うろこ雲の季節 [etymology][loan_word][semantic_change]

9月に入ってからもいまだ日本列島では猛暑が続いているが,空を見上げると秋を思わせるうろこ雲が浮かぶようになった.うろこ雲はいわし雲,さば雲,まだら雲とも呼ばれるがいずれも俗称で,正式名称は巻積雲(けんせきうん)という.英語で何というのかと思い調べてみると,cirrocumulus というと知った.世界気象機関 ( World Meteorological Organization ) によると,雲は10種類に分類されるという.以下は Visual Dictionary Online からの画像.cirrocumulus は2番目の "high clouds" (上層雲)の画像にある.

![clouds [1] - Visual Dictionary Online clouds [1] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_1.jpg)

![clouds [2] - Visual Dictionary Online clouds [2] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_2.jpg)

![clouds [3] - Visual Dictionary Online clouds [3] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_3.jpg)

![clouds [4] - Visual Dictionary Online clouds [4] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_4.jpg)

英語での俗称は mackerel sky と表現し,鯖の群れが広がる空と見立てているが,ここでいう sky はこの語の原義を考えると興味深い.sky は古ノルド語 ský 「雲」からの借用語で,英語には13世紀に英語に初めて現れるが,英語でも当初の意味はやはり「雲」だった.古英語 scua "shadow, darkness" や scield "shield",フランス語からの借用語 obscure なども同根と考えられ,印欧祖語 *(s)keu- の原義は "to cover" 「覆い隠す」と考えられる.sky は13世紀後半から早くも「空」の語義を発展させ,現代に至っており,原義「雲」は16世紀の例を最後に廃れてしまった.

古英語で「雲」は wolcen と言ったが,12世紀くらいからは sky と同様に「空」の語義を発展させ,文学・詩的な表現として現代の welkin につらなっている.2単語で「雲」が「空」へと意味変化を遂げたのに対して,「雲」を表す一般的な語として13世紀以降に台頭してきたのが cloud である.この語は古英語期から「岩山」の意味で用いられていたが,「雲」の意味での sky や welkin が衰退するにつれて,新しい「雲」の意味を担う語として発展したと考えられる.3単語の意味変化は13世紀辺りに集中していることから,互いに連動していると考えるのが妥当だろう.

関連して skyless 「曇った」という形容詞について一言.この語の初例は1848年と新しいが,発想は「(青)空が見えない」→「曇った」ということだろう.しかし,sky の原義が「雲」だったことを知ると,逆ではないかと突っ込んでしまいたくなる.語源を知ると見方が変わるものである ( see [2009-05-10-1] ) .

2010-08-17 Tue

■ #477. That's gorgeous! (2) [coca][corpus][ame][semantic_change][americanisation]

昨日の記事[2010-08-16-1]で触れた gorgeous の話題の続編.昨日は「素敵な」の語義の拡大をイギリス英語を代表する BNC で見たが,アメリカ英語ではどうだろうかと思い,Corpus of Contemporary American English (COCA) にて調べてみることにした.というのは,『ビジネス技術実用英語大辞典第4版』に "My son is an extremely gorgeous baby." における gorgeous の使い方はアメリカ英語だという説明書きがあったからである.イギリス英語での用法はアメリカ語法 ( Americanism ) の波及という可能性があるということだろうか.

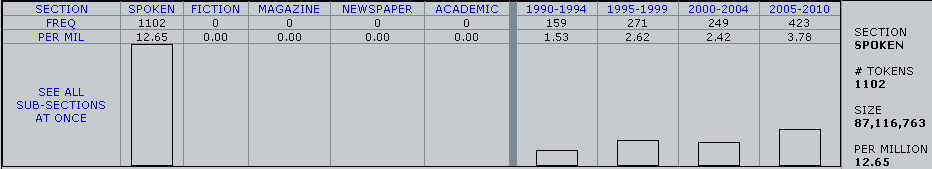

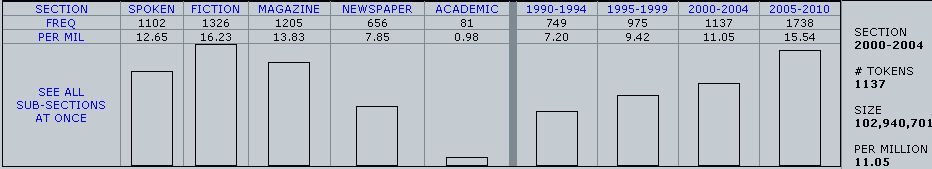

まずは,COCA で話し言葉サブコーパスに限定して調べてみると,興味深いことにこの20年間で確実に gorgeous の使用が増えている.

次に,話し言葉に限らず書き言葉も含めて調べると,やはりこの20年間で劇的に増えている.fiction, magazine, newspaper という書き言葉のジャンルでもかなりの頻度を示していることが,gorgeous の全体的な勢いを物語っている.

話し言葉に限っても限らなくても,ここ15年前後で gorgeous の頻度が倍増したことになる.今回の検索結果は,本来の語義「華麗な,豪華な」と新しい語義「素敵な」とを区別していないが,KWIC ( Keyword in Context ) をざっと眺めてみた限り,後者の語義のほうが多いようである.語義や語法の拡大というのは火がつくときには一気に火がつくのだなということが実感できる例だ.

今回の単純な調査だけでは,イギリス英語での使用増加が Americanisation によるものかどうかは判断できなかったが,少なくとも英米変種で今をときめく口語的形容詞といってよさそうだ.

2010-08-16 Mon

■ #476. That's gorgeous! [bnc][corpus][bre][semantic_change][etymology][gender_difference]

フィギュアスケートの実況などで女性コメンテーターが Gorgeous! と感嘆するのを聞くことがある.また,イギリス留学中にまだ赤ん坊だった私の娘の髪型を指して,お世話になっていたイギリス人女性が Gorgeous! と口にしていたのを覚えている.「ゴージャス」は日本語にも借用されており「華麗な,豪華な」という意味で定着しているが,日本語では賞賛を表わす叫びとしては用いないと思うので,上記の英語表現を聞くと用法が違うのだなと気づく.OALD7 によると,形容詞 gorgeous の第1語義は以下の通りである.現在では「素敵な」の語義が主要な使い方になっているようだ.

1. (informal) very beautiful and attractive; giving pleasure and enjoyment

形容詞 gorgeous はフランス語の gorgias "fine, elegant" からの借用で,一説によると語幹の gorge が "bosom, throat" であることから "ruff for the neck" 「首を飾るのにふさわしいひだ襟」と関連づけられるのではないかとされている.別の説ではギリシャの修辞家で贅沢品を好んだという Gorgias (c483--376BC) に由来するともされ,真の語源は詳らかでない.OED によるとこの語は15世紀終わりから用いられており「華麗な,豪華な」という語義が基本だったが,賞賛を表わす口語表現としての用法が19世紀後半から現れ出す.ただし,口語表現としての用法が一般化したのは20世紀に入ってからであり,とりわけポピュラーになったのは20世紀も後半から21世紀にかけてのことではないかと疑われる.

そう考える根拠の1つは,20世紀前半の辞書をいろいろと調べたわけではないが,例えば Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913 + 1828) で調べる限り,gorgeous のエントリーに口語的な表現に対応する語義が与えられていない.

もう1つの根拠は,BNCWeb で gorgeous の頻度の統計を取ってみた結果である.いくつか興味深い結果が出た.まず明らかなのは,"informal" というレーベルから当然予想されるとおり,この語は書き言葉よりも話し言葉で頻度が顕著に高いことである.100万語中の出現頻度は,書き言葉で4.8回に対して話し言葉で17.39回である.話し言葉に限定して分布を調べたところ,特に会話文で頻度の高いことが分かった.

そして,何よりもおもしろいのは使用者の性別と年齢の分布である.gorgeous は100万語中,男性には8.89回しか用いられていないが,女性には34.64回も使われている.複数の英和辞書,英英辞書を引き比べて「主に女性語・略式」としてレーベルが貼られているのは『ジーニアス英和大辞典』だけだったが,これほど男女差が明らかであれば他の辞書でも「女性語」のレーベルが欲しいところだ.また,使用者の年齢としては24歳以下が圧倒的である.BNC が代表する20世紀後半のイギリス英語の話し言葉に関する限り,gorgeous は若年層の女性にとりわけポピュラーな表現ということが分かる.一般にはあまりこの語を用いない男性も,若年層に限っては使用頻度が比較的高いという結果も出た.全体として,gorgeous の使用はここ1?2世代の間に使用が拡大していると考えられそうである.

より細かく調査する必要はあるが,以上の情報から判断する限り gorgeous の用法がまさに目の前で変化しているということになる.口語的な賞賛の表現は19世紀末から徐々に発達してきたが,ここ数十年で若年層女子の使用によってブレイクし,それが若年層男性にも拡がりつつある.今後は他の年齢層にも及んできてますますポピュラーになるかもしれないし,一時の流行表現としてしぼんでいくかもしれない.

今後,この用法の行方を見守っていきたい.私も機会があったら(性別・年齢不相応気味に) That's gorgeous! と叫んでみることにしよう.

2010-08-13 Fri

■ #473. 意味変化の典型的なパターン [semantic_change][sign][arbitrariness]

言語のなかで最も変化しやすい部門は何か.新語や廃語に見られるように言語の語彙項目は短期間で入れ替わるものであり,語彙はおそらく最も変化の激しい部門だろう.音声も同様に変化しやすいことが,英語史を見れば分かる.だが,語彙や音声に負けず劣らず変化の激しい部門として,語の意味がある.

語の意味が変わりやすいのは,語の形態と内容の間に論理的な関係がないことによる.記号表現 ( signifiant ) と記号内容 ( signifié ) の関係は本質的に恣意的 ( arbitrary ) であり,我々が自然と思っているある語とその意味との結びつきは慣習的なものにすぎない.恣意的とか慣習的とかいうことは一時的であることにも通じ,語とその意味の関係は軽微な契機で変化しうるということにもなる.語の意味は本来的に変化することが前提とされているようにも思える.

意味変化には典型的なパターンがいくつかある.そのなかでも特によく取り上げられるのは,互いに関連する4つのパターンである.Brinton and Arnovick (77--80) を参考に例とともに列挙してみよう.

(1) 一般化 ( generalization ): 特殊性を示す限定的な要素が抜け落ちる変化

・ box: from "a small container made of boxwood" to "a small container"

・ butcher: from "one who slaughters goats" to "one who cuts and sells meat in a shop"

・ carry: from "to transport something in a vehicle" to "to move something while holding and supporting it"

・ crisis: from "a turning point of a disease" to "a difficult or dangerous situation that needs serious attention"

・ holiday: from "a holy day" to "a non-work day"

・ sanctuary: from "a holy place" to "a safe place"

・ scent: from "animal odour used for tracking" to "a pleasant smell"

(2) 特殊化 ( specialization ): 集合内の特殊な一員を示す変化や限定的な意味に特化する変化

・ acorn: from "wild fruit" to "the nut of the oak tree"

・ adder: from "a snake" to "a type of poisonous snake"

・ hound: from "a dog" to "a type of hunting dog"

・ lust: from "desire" to "sexual desire"

・ meat: from "food" to "meat"

・ sermon: from "a speech, discourse" to "a talk given as part of a Christian church service"

・ stool: from "a seat for one person" to "a backless seat"

(3) 悪化 ( pejoration ): マイナス評価を帯びるようになる変化.特殊化を兼ねることが多い.

・ admonish: from "to advise" to "To warn or notify of a fault"

・ corpse: from "a body" to "a dead body"

・ cunning: from "knowledgeable" to "clever and good at deceiving people"

・ hussy: from "a housewife" to "a woman who is sexually immoral"

・ judgmental: from "inclined to make judgments" to "inclined to make uncharitable or negative judgments, overly critical"

・ poison: from "potion, drink" to "a substance that can cause death or serious illness"

・ villain: from "a low-born or common person" to "a vile, wicked person"

(4) 良化 ( amelioration ): プラス評価を帯びるようになる変化.特殊化を兼ねることが多い.

・ boy: from "a rascal, servant" to "a male child"

・ knight: from "a boy, a servant" to "a man who is given a special honor and the title of Sir by the king or queen of England"

・ nice: from "silly, simple" to "kind, polite, and friendly"

・ queen: from "a woman of good birth" to "the female ruler of a country"

・ shrewd: from "wicked" to "mentally sharp or clever"

・ steward: from "an overseer of the pig sty" to "someone who protects or is responsible for money, property, etc."

・ success: from "an outcome, a result" to "a correct or desired result"

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-07-21 Wed

■ #450. 現代英語に受け継がれた古英語の語彙はどのくらいあるか [oe][pde][lexicology][statistics][semantic_change]

古英語の語彙の多くが現代までに失われてしまっていることは,英語史でもよく話題にされる.背景には,特に中英語期以降,諸外国語から借用語が大量に流入して本来語彙を置き換えたという経緯がある.では,具体的に数でいうと,古英語語彙のどのくらいが現代までに死に絶え,どのくらいが受け継がれているのだろうか.参考になる数値が,Brinton and Arnovick (165--66) に掲載されていたので紹介する(数値の究極のソースは Cassidy and Ringler (4--7) に引用されている J. F Madden and F. P. Magoun, Jr である).

・ 古英詩での最頻1,000語のうち,半数を少々超えるほどの語しか現代に残っていない.

・ 古英語語彙の最頻100語のうち,76%が現代に残っている.

・ 古英語にあった数詞の100%,前置詞の82%,代名詞の80%,接続詞の75%が現代に残っている.

高頻度語や機能語ほど残存率が高いということは,これらの語群が失われる機会が少なく,他言語からの借用語で置換されにくいことによるだろう.だが,逆に言えば,内容語(名詞,動詞,形容詞,副詞)で同様の統計をとれば,死に絶えた語の数が劇的に増加するだろうことは予想できる.

ただ,古英語の語彙が現代まで残存している場合でも,意味や形態がほぼ古英語のままであるという保証はない.in, word, fæst "fast", nū "now" などは意味も形態もほぼそのままで受け継がれているが,brēad "bit" ( not "bread" ), sellan "to give" ( not "to sell" ) などは意味が変化している.また,古英語の意味や形態が,限られた使用域 ( register ) でのみ生きながらえているケースも少なくない.例えば,古英語 gāst 「魂,霊」の意味は,現代英語では the Holy Ghost 「聖霊」というキリスト教用語として限定的に生き残っているに過ぎず,一般的な意味は「幽霊」である.

もし仮に古英語より意味や使用域の変化を経た語は同一語とみなさないとするのであれば,古英語語彙の残存率は相当に低くなることだろう.千年を超える時間のなかでは,変化しない方が珍しいと考えるべきかもしれない.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Cassidy, Frederic G and Richard N. Ringer, eds. Bright's Old English Grammar and Reader. 3rd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.

2010-06-18 Fri

■ #417. 文法化とは? [grammaticalisation][language_change][semantic_change]

言語変化の典型的なパターンの一つに,文法化 ( grammaticalisation ) がある.『英語学要語辞典』によると文法化とは「言語変化の一種で,それ自体の語彙的意味をもつ語または句が文法関係を表す語や接辞 ( AFFIX ) などに変る現象をいう」とある.

日本語からの例を出せば,「もの」は本来は形のある物理的な存在としての「物体」が原義だが,「人生とはそんなものだ」の「もの」はある物体を指すわけではない.英訳すれば Such will be life. あるいは Life tends to be like that. ほどの意味であり,「もの」の原義は稀薄である.同様に,「ジョンという人」において「という」は本来は「言う」という実質的な意味をもつ動詞を用いた表現だが,本当に「言う」わけではない.単に「ジョン」と「人」を同格という文法関係で結ぶほどの役割である.本来的な「言う」の意味はここでは稀薄である.

英語の代表例としては while がある.古英語ではこの単語は「時間」を表す普通名詞だった.この意義は現代英語の for a while や It is worth while to see that movie. に現在も残っている.「時間」を表す普通名詞としての用法から,やがて接続詞の用法が発達する.While I was watching TV, my wife was cooking. における while は「時間」という名詞から「?の間に」という接続詞(より文法的とされる品詞の一つ)に変容している.「?の間に」ほどの意味であればまだ時間の観念が感じられるが,While I am stupid, my brother is clever. という場合の while には時間の観念は皆無である.ここでは対比を強調する,より文法的な機能を果たす接続詞として機能しているにすぎない.もともとの「時間」は遠く対比を表す文法機能にまで発展してしまったわけである.

本来の意味の稀薄化という事例は19世紀から論じられてきたが,これに grammaticalisation というラベルを貼ったのは Meillet (1912 [=1921, Vol. 1, p. 131]) である.Meillet は l'attribution du caractére grammatical à un mot jadis autonome 「以前自立的であった語に文法的性格が付与されること」と表現した.

文法化は一般に以下の三つの特徴をもつという.

(1) 文法化する要素は厳しく制限されている.例えば未来表現は,もっぱら意志・義務・目的地への運動を表す動詞構造から派生する.will, shall,be going to がその例である.

(2) 文法化は一方向に変化する.while の例に見られるように,命題的意味(「時間」)→談話的意味(「?の間に」)→表現的意味(「?と対比して」)へと発達するのが普通である.

(3) もとの意味を保持したままに新しい意味へ分岐する.例えば while は意味変化を経たのちにも,本来の「時間」は for a while などに残存している.

文法化の議論は近年さかんで,上記の特徴の反例が指摘されることもあるが,言語変化の典型的なパターンの一つであることは通言語的にも確かめられている.

・ 寺澤 芳雄(編)『英語学要語辞典』,研究社,2002年.298--99頁.

・ Meillet, Antoine. "L'évolution des formes grammaticales." Scientia 12 (1912). Rpt. in Linguistique historique et linguistique générale. Tome 1. Paris: Champion, 1921--36. Tome 2, Paris: Klincksieck.

2009-10-30 Fri

■ #186. clerk と cleric [doublet][triplet][semantic_change][etymology]

[2009-10-23-1], [2009-10-27-1]に続き二重語 ( doublet ) の話題.

現代英語では clerk は「事務員,店員」,cleric は「聖職者」という意味が主だが,綴りを並べてみると明らかに似ているし,発音も似ている.指摘されれば根っこが同じらしいということは納得できる.だが,意味はどのように分化してきたのだろうか.

両単語は,ギリシャ語の klērikós 「聖職者の」にさかのぼり,後期ラテン語の clēricus を経由して,cleric として後期古英語に「聖職者」の意味で入った.中世では聖職者は学者でもあったため,早くから「学者」の意味でも用いられた.16世紀くらいからは,「学者=書く人」という連想から「書記」「事務員」の意味が生じ,さらに転じて「店員」の意味にたどりついた.綴りと発音の方は,第二母音(字)が中英語期から脱落し,現代の clerk につらなる形態がおこなわれた.現代英語の clerk では,本来の「聖職者」の意味は希薄化している.

一方,現代英語の cleric は本来の「聖職者」の意味を保っているが,こちらは17世紀にラテン語から改めて英語に借用された新参者である.タイミングとしては,clerk が「聖職者」の意味を希薄化させ,主に「事務員」などの意味を担うようになってから cleric が「聖職者」の意味で借用されてきたことになり,連係プレーが作用していると考えられる.同じラテン単語が英語史上で二度,古英語期と近代英語期に繰り返し借用された例である.

さて,話しはこれで終わらない.clerk のアメリカ発音は予想通りに /klə:rk/ だが,イギリス発音ではあたかも Clark であるかのごとく /klɑ:k/ という発音である.[2009-10-23-1]でみた person と parson の関係と同じで,近代においては <er> と <ar> は交替することがあった.clerk は綴りでは <er> が残ったが,イギリス発音では /ɑ:/ が採用されたのである.そして,発音が同じであるとして引き合いに出した Clark は,まさしく clerk の異形態に他ならない.クラークさんとは聖職者だったのである!

二重語 ( doublet ) ならぬ三重語 ( triplet ) の話題でした.

2009-10-27 Tue

■ #183. flower と flour [doublet][semantic_change][etymology]

[2009-10-23-1]に引き続き,二重語 ( doublet ) の話題.flower 「花」と flour 「小麦粉」は標準英語では発音はまったく同じであるが,これは本来は一つの語だったことによる.

この語は,ラテン語の flōrem ( flōs 「花」の単数対格形)に由来し,13世紀にフランス語 flo(u)r を経由して英語に入った.本来「花」を意味したが,13世紀の早い段階ですでに「小麦粉」の意味ももっていた.「花」は,きらびやかで美しく「最良のもの」の象徴であることから,「粉末の花」 ( F fleur de farine ) といえば粉の王者たる「小麦粉」を意味した.英語でいえば,"the 'flower' or finest quality of meal" ということになる.実際に,西洋では数ある穀物の粉の中でも,小麦の粉がもっとも良質で価値があるとされてきた.ちなみに,日本語でも「花・華」はきらびやかで美しいものの象徴であり,「花の都」や「人生の花」という表現において比喩的に「最良」を意味している.

このように「花」と「小麦粉(=粉末の花)」は,元来,同一の語の関連する二つの意味だった.綴りも,ともに flour だったり flower だったりして,意味を基準として綴りが区別されていたわけではなかった.これで長らく不便もなかったようだが,18世紀ころになって綴りの上でも区別をつけるようになった.両者の間にもともとあった意味の関連がつかみにくくなったことが関連しているのだろうが,なぜとりわけこの時期に二つの異なる語へと分化していったのかはよくわからない.

2009-10-23 Fri

■ #179. person と parson [doublet][semantic_change][etymology]

person 「人」と parson 「牧師」は綴字も発音も似ているが,それもそのはず,両語は単一の語源に由来する二重語 ( doublet ) どうしの関係である.このように,本来は一つの単語だが,ある時から形態と意味を分化させて別々の単語として機能するようになったペアは少なくない.

この語は古フランス語 perso(u)ne からの借用語で,その元をたどるとラテン語の persōnam,さらにはギリシャ語の prósōpon 「仮面」(原義「顔の前にあるもの」)にたどり着く.すでにラテン語の段階で「仮面」→「登場人物,役割」→「人」と意味が発展し,フランス語経由で12世紀後半に英語へ借用された.英語では「仮面」の意味は持ち込まれなかったが,「登場人物,役割」「人」の意味が持ち込まれ,後に「(その人)自身」「身体」「人称」などの意味を派生させた.熟語 in the person of 「?という人として,?の形で,?の名を借りて」や in person 「本人みずから」では,それぞれ「登場人物」や「自身」の意味が確認される.

一方,中世ラテン語では同じ語が,「教会におけるある役割を果たす登場人物」から「教区司祭」の意味を発展させていた.英語では,借用の初期の段階からこの意味も含めて person という綴りが用いられていたが,後に母音変化を経た parson も用いられるようになった.このように「人」系列の意味と「教区司祭」系列の意味が形態上はしばらくのあいだ合流していたが,やがて前者の意味では person というラテン語綴りへ回帰した形態を用い,後者の意味では parson という形態を用いるという棲み分けが起こり,現在に至っている.

Chaucer でもまだ棲み分けははっきりしておらず,person の綴字で "parson" を意味する例が The Reeve's Tale の3943行にも出てくる.

The person of the toun hir fader was.

2009-10-19 Mon

■ #175. soothe の意味変化 [semantic_change]

Chaucer の中英語などを読んでいると,やたらと soth という語が出てくる.これは現代英語の sooth /su:θ/ 「真実(の)」に相当する語である.古英語の昔から存在した基本語で,in sooth, by my sooth, for sooth などという句で特によく現れ,「誓って」「心から」「本当に」といった誓いや強めの意味で頻繁に用いられた.現代英語にも残るsoothsayer とは「真実を述べる人」の原義から,現在では「占い師,予言者」を意味する.

現代英語では類義語の true や truth などが幅をきかせており,sooth はその古めかしい響きゆえに影が薄いが,その動詞形である soothe /su:ð/ 「なだめる,やわらげる」は基本語5000語程度に入る重要な動詞である.語源としては,古英語の形容詞 sōþ に動詞語尾 -ian を付加した sōþian にさかのぼるが,現在の動詞としての意味は sooth 「真実の」とは無関係のように見える.どのような意味変化を経て,「なだめる,やわらげる」の意味になったのだろうか.

OED で soothe の意味の変遷を確認してみると,次のような一連の流れが見てくる.

(1) to prove to be true; verify

(2) to declare to be true; to corroborate, support

(3) to encourage by expressing assent

(4) to please or flatter by assent

(5) to render less offensive

(6) to render calm; to appease

(7) to render less violent; to allay

意味の流れを要約すると,

「真実のことを真実のこととして実証する」

→「真実でないかもしれないことを真実であると述べる」

→「真実でないことを真実であるかのようにかばってあげる」

→「悪いことをやわらげてあげる」

→「なだめる」

となろうか.すべてつながっているようで,いつのまにか意味が原義から逆転してしまっている.しかし,「良きものを良きものとして示す」あるいは「悪いものをそれほど悪いものでないかのように示す」の両者には,一貫して,「良きものとして示す」という意味の核 が感じられる.

(1) の語義は古英語から16世紀までに確認されるが,その後は廃れ,(2) 以下の様々な語義が派生してくることになる.現在では,1700年前後に現れた (6) と (7) の語義のみが生き残っている.

OED に,1645年辺りからの次のような例文があった.

I am of the number of those that had rather commend the Virtue of an Enemy, than sooth the Vices of a Friend.

ここでは commend は良い意味,sooth は悪い意味として対比されているが,かつては commend と類義だったことを考えると,この時期にすでに意味変化が起こっていたのだとよく分かる.

2009-10-15 Thu

■ #171. guest と host (2) [semantic_change][indo-european]

昨日の記事[2009-10-14-1]で,guest と host が形態的には印欧祖語の同語根にさかのぼることを示した.だが,現代英語での意味はそれぞれ「客人」と「主人」であり,まさに反義である.今日は,本来は同じ語である guest と host が,なぜ意味の違いを生じさせたのかを考えてみたい.

印欧祖語における *ghostis の意味を再建するのは形態を再建するよりも難しいことだが,ラテン語に伝わった hostis という語の意味が参考になる.ラテン語の hostis の意味は "a stranger, foreigner; an enemy, foe, public enemy" であり,「見知らぬ人」を原義としてもつと考えていいだろう.「見知らぬ人」からは,見方によって様々な意味が派生してくる.まずは,「見知らぬ人」=「怪しい人」という発想がある.この発想により「敵」の意味が生まれ,そこから派生した hostage, hostile, hostility などの語は英語へも借用された.

一方,「見知らぬ人」=「異国人」という発想がある.ある人が自分にとって「異国人」である場合,自分自身もその人からみれば「異国人」である.古代・中世ヨーロッパには,外国からやってきた旅人をもてなす習慣があった.逆に,自分が旅人となって外国を訪れるときには,もてなされる立場となった.こうした客人接待制度においては,同一人物が,あるときには host 「主人」に,あるときには guest 「客人」になりえた.両者に共通しているのは,客人接待制度の会員として,互いに「もてなし」合うという関係である.この発想から *ghostis を定義すると,"someone with whom one has reciprocal duties of hospitality" ということになる.この語義に基づき,ラテン語では「もてなし」を軸とした意味の発展と語の派生がおこなわれることとなった.その結果,hospice, hospitality, hospital, hostel, hotel などの語が生じ,のちに英語へも借用された.

以上の観点からすると,「主人」も「客人」も,客人接待制度の会員である点では変わらない.場合によって役割を交代することがあるだけである.印欧祖語でもともと単一だった語が,英語では,グリムの法則や借用を通じて,異なった意味をもつ別々の語として併存することとなった.guest と host の語源をひもとくと,単語が歴史を背負って成長してきたことが,あらためてよく分かる.

2009-09-02 Wed

■ #128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか [caxton][semantic_change][flemish]

昨日の記事[2009-09-01-1]で,deer が「動物」から「鹿」へと意味の特殊化を経たこ過程をとりあげた.今回は,本来の「動物」の意味がいつごろ消えたのかに焦点を当てたい.

まず OED で調べてみると,1481年の William Caxton ( c1422--91 ) の The historye of reynart the foxe での例が最終例となっている.

The rybaud and the felle diere here I se hym comen.

(I see him coming here, the scoundrrel and the trecherous beast.)

だが,この例を除いた最終例は1340年頃となっており,ずいぶんと断絶があるように思われる.

15世紀からのもう一つの例として Bevis of Hampton からの例があるが,後にも定着した small deer というフレーズとしてであり,文脈から意味が補われ得るものであるから,別扱いしたほうがいいかもしれない.

Ratons & myse and soche smale dere . . . was hys mete.

(Rats and mice and such small animals . . . was his food.)

Bradley (140) は Caxton 以前の使用例の断絶を重視し,事実上,「動物」の意味は Caxton よりずっと早くに失われていたのではないかと推察している .興味深いのは,Caxton の例外的な使用は,彼の Brugge 滞在が長かったゆえに,そこで話されていた Flemish における対応語に慣れ親しんでいたからではないかと推察している点である.確かに Caxton は羊毛貿易の要地である Brugge に30年近く住み,商人の棟梁として活躍した人物であるから,この指摘は興味深い.

他にも,当時の Flemish では現役だったが英語ではほぼ廃れてしまっていた語や意味が Caxton によって「復活」されたとおぼしき例はあるのだろうか.そうだとすると,英語語彙の延命治療医としての Caxton の姿が浮き上がってきておもしろそうだ.

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2009-09-01 Tue

■ #127. deer, beast, and animal [etymology][french][contact][semantic_change][push_chain][synonym]

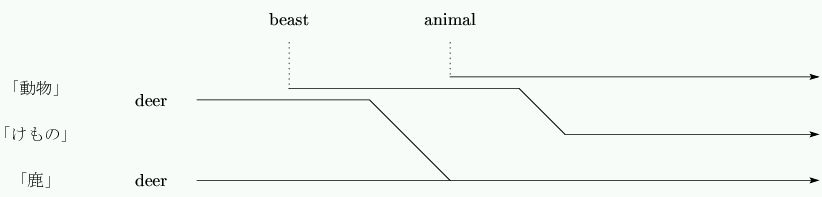

英語の意味変化を取りあげるときに必ずといってよいほど引き合いに出される例として,deer がある.現在「鹿」を意味するこの語は,古英語や中英語では普通には「(ヒトに対しての)動物」を意味した.古英語でも「鹿」の意味がまったくなかったいわけではないが,この語の本来的な意味が「動物」であることは,他のゲルマン諸語からも確認できる.たとえばドイツ語の同語根語 ( cognate ) は Tier であり,現在でも「動物」を意味する.

ところが,中英語期になり「鹿」の意味が目立ってくるようになる.その一方で,「動物」の意味は徐々に衰えていった.動物一般を表していた語が,ある特定の種類の動物を表すように変化してきたわけで,このような意味変化のことを意味の特殊化 ( specialisation ) とよぶ.

deer に意味の特殊化が起こった背景には,中英語期のフランス語との言語接触がある.1200年頃の Ancrene Riwle という作品に,フランス語から借用された beast 「(ヒトに対しての)動物」という語が初めて用いられているが,以降,中英語期には「動物」の意味ではこちらの beast が優勢になってゆく.deer は「動物」の意味を beast に明け渡し,「鹿」の意味に限定することで自らを生き延びさせたといえる.

さらに,近代英語期に入り,animal という別の語がフランス語から入ってきた.「(ヒトに対しての)動物」という意味では,初例は Shakespeare である.これによって,それまで活躍してきた beast は「(ヒトに対しての)動物」の意味から追い出され,これまた意味の特殊化を経て,「けもの,下等動物」の意味へと限定された.

フランス語との言語接触によるショックと,それを契機に回り出した押し出しの連鎖 ( push chain ) により,語と意味が変遷していったわけだが,ポイントは,deer も beast も廃語とはならず,意味を特化させることによってしぶとく生き残ったことである.こうしたしぶとさによって類義語 ( synonym ) が累々と蓄積されてゆき,英語の語彙と意味の世界は豊かに成長してきたといえる.

2009-05-21 Thu

■ #23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い? [etymology][semantic_change]

"ladies and gentlemen"はパーティなどで司会者が男女へ呼びかける際の決まり文句だが,英語史的にはどうにも収まりの悪い表現である. lady は本来語, gentle はフランス語からの借用語, men は本来語である.これらを本来語 and で並列させると,フランス語からの gentle だけがなんとも浮いているように私には思える.もちろん現代英語では異なる語種の混在はごく自然のことであり,この表現がバランスが悪いなどとは普通だれも気づかないだろう.バランスが悪く感じるのは,古英語では lady に対応する男性語は lord だったと知っているからである.だから,現代英語でも"ladies and lords"と言いたくなる.

この lady と lord は語源的にも非常に密接な関係だった.以下では,主に lady を取り上げ,最後に lord と関連づけて両単語の歴史的背景を見てみよう.

1. 要点

現代英語の lady は,古英語の時代には hlǣfdiġe というスペリングで存在した.これは, hlāf + dǣġe という二つの要素から成る合成語であると考えられる(合成語となる際に多少の音声変化が起こるため,単純に hlāfdǣġe とはならず, hlǣfdiġe となる).

前半要素 hlāf は,古英語で「パン」を意味する単語で,現代英語で「一塊のパン」を意味する loaf の祖先である.古英語では, bread に相当する単語は「パン」の意味では使われなかったため,普通に「パン」といえば, hlāf が用いられた.

一方,後半要素 dǣġe は「こねる女性」を意味した.この語は現代英語には直接残っていないが,関連語として dough 「練り粉,パン生地」や doughnut 「ドーナッツ」(ナット形の練り粉)がある.したがって, lady の語源的な原義は「パンをこねる女性」であった.

2. 意味の変遷

原義が「パンをこねる女性」だったということは上述の通りだが,現代英語で lady は「淑女」や「女性(丁寧な呼称)」という意味が主である.現代の意味にたどり着くまでに,どのような意味の変遷を経たのだろうか.すでに古英語の時代より,(1) 「パンをこねる女性」の原義から,意味はとうに広がっていた.実際,古英語では(2)「家庭で食事の準備を支配する女性=女主人」という意味が主だった.そこから,家庭や食事との関連が希薄化し,一般に(3)「支配する女性」という意味が発展した.古英語で「女王」(現世的な支配者)や「聖母マリア」(精神的な支配者)を意味しえたのは,(3)の派生と考えられる.

次に,女王とまではいかなくとも,(4)「高貴な生まれの女性」「身分の高い女性」も一般に lady と呼ばれるようになった.さらに意味の一般化が進み,高貴な生まれでなくとも,(5)「上品な女性=淑女」であれば誰でも lady と呼べるようになった.最後に,特別上品でなくとも話し手の側で(6)「女性」を丁寧に表現したいときにも lady が使えるようになった.意味の変遷をまとめると次のようになる.

(1) パンをこねる女性

(2) 女主人,家庭で食事の準備を支配する女性

(3) 支配する女性(「女王」や「聖母マリア」も)

(4) 高貴な生まれの女性

(5) 淑女,上品な女性

(6) 女性(一般的に丁寧な表現として)

このように,(1)?(3)の変化は,指し示す対象の女性の身分が順次上がっていくという点で「意味の良化」といえる.一方,(4)?(6)の変化は,指し示す対象の女性の条件が緩くなっていくという点で「意味の一般化」といえる.後者は,「意味の民衆化」と言い換えてもいいかもしれない.社会が時代とともに民衆化してきた様子が lady の語史に反映されていると考えることもできそうである.

3. 綴りと発音の変遷

古英語の hlǣfdiġe /hlæ:fdije/と現代英語の lady /leɪdi/は綴りも発音もまるで違うが, lady にたどり着くまでに次の三つの大きな音声変化を経たと考えられる.

・語尾の/dije/の/i/への短縮(1100年頃)

・語頭の/h/の消失(1200年頃)

・語中の/f/の消失(1400年頃)

上の年代はおよそのものであるが,古英語の hlǣfdiġe から現在の lady の形に近づいたのは大方1400年頃と見ていいだろう.

4. lord との関係

古英語で, hlǣfdiġe に対応する男性版は hlāford という単語であった.これは, hlāf + weard の二つの要素から成る合成語で,現代英語の lord 「君主」「主人」の祖先である.古英語では基本的には「一家の主人」を意味した.前半要素は lady の場合と同じように「パン」を,後半要素は「守護者」「番人」を意味した(現代英語の ward や guard などと語源的につながる).したがって, lord の原義は「パンを守る者」である.綴りと発音が著しく短縮化されたのは, lady の場合と同じような事情による.

古代アングロサクソンの社会においては,家庭を営む夫婦にはパンをこねる者とそれを守る者というイメージがあったのだろう.こう考えるにつけ,やはり"ladies and gentlemen"よりも"ladies and lords"のほうが,夫婦が寄り添って集う夜の宴にはふさわしいイメージだと思うが,どうだろうか.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow