2020-07-31 Fri

■ #4113. 日本語のコロナ関連語録 [japanese][neologism][waseieigo][katakana][borrowing][shortening][false_friend][semantic_change][lexicology][word_formation][sociolinguistics]

戦争,飢餓,疫病など苦難の時代には,言語も荒波に揉まれてきた.目下のコロナ禍では言語の何が変わるのだろうか.すでにいくつか候補が挙げられるようにも思う.

たとえば,英語でいえば,「#4105. 銅像破壊・撤去,新PC,博物館」 ([2020-07-23-1]) でみたように,BLM運動との関連で人種差別を喚起させる特定の語句や表現が槍玉にあげられたり,自主的に置換されるという事態が生じている.これは厳密にいえばコロナ禍の直接的な影響によるものではないが,既存の社会問題がコロナ下の不安と憤懣のなかで増幅して爆発した結果とみなすならば,間接的には関与しているといえる.

日本語では,様々なコロナ関連表現が,きわめて短期間のうちに生まれ定着してきたことは,肌身に感じられるだろう.7月25日(土)の読売新聞朝刊の特別面(11面)に「コロナ時代の言葉たち」と題する特集が掲載されていた.出現順に挙げるとおもしろそうだが,順番は意識せずに一覧を掲げてみる.

3密,8割削減,10万円給付,Go To トラベル,PCR,Skype,WHO,Zoom,あつ森,アクリル板,アビガン,アベノマスク,アマビエ・アマビコ,ウーバーイーツ,ウィズコロナ,ウェブ面接,エクモ,エッセンシャルワーカー,オーバーシュート,オンライン授業,クラスター,クルーズ船,コロナ (COVID-18),ステイホーム,スペイン風邪,チャーター便,テレワーク,ドライブスルー,ニューノーマル,パンデミック,フェースシールド,ライブハウス,リモートマッチ,ロックダウン,医療崩壊,一世休校,院内感染,屋形船,感染経路不明,緩み,休業要請,緊急事態宣言,県をまたぐ移動,抗原検査,抗体検査,行動変容,再生産数,持ちこたえている,自粛警察,社会的距離(ソーシャル・ディスタンス),手作りマスク,手指消毒,手洗い,収束/終息,出口戦略,新しい生活様式,瀬戸際,正念場,接触確認アプリ,接触感染,専門家会議,巣ごもり,大阪モデル,第2波,置き配,昼カラオケ,転売ヤー,東京アラート,濃厚接触,買い占め,飛沫感染,不要不急の外出自粛,武漢,分散登校,無観客,夜の街,臨時休講

新語(句)の形成法としては,和製英語あり,借用あり,漢熟語あり,省略ありと,なかなかに新旧の方法が入り交じった賑やかな様相を呈している.新語(句)というよりは,既存の語(句)に新たな語義が付け加えられたり,ニュアンスが変化したりという,意味変化の事例も多い.この一覧を用いて語形成や意味論の基本を論じる講義を準備できるのではないかとすら感じた.

2020-07-17 Fri

■ #4099. sore の意味変化 [cognitive_linguistics][semantic_change][metaphor][metonymy][loan_word][french][prototype][polysemy]

Geeraerts による,英語史と認知言語学 (cognitive_linguistics) のコラボを説く論考より.本来語 sore の歴史的な意味変化 (semantic_change) を題材にして,metaphor, metonymy, prototype などの認知言語学的な用語・概念と具体例が簡潔に導入されている.

現代英語 sore の古英語形である sār は,当時よりすでに多義だった.しかし,古英語における同語の prototypical な語義は,頻度の上からも明らかに "bodily suffering" (肉体的苦しみ)だった.この語義を中心として,それをもたらす原因としての外科的な "bodily injury, wound" (傷)や内科的な "illness" (病気)の語義が,メトニミーにより発達していた.一方,"emotional suffering" (精神的苦しみ)の語義も,肉体から精神へのメタファーを通じて発達していた.このメタファーの背景には,語源的には無関係であるが形態的に類似する sorrow (古英語 sorg)との連想も作用していただろう.

古英語 sār が示す上記の多義性は,以下の各々の語義での例文により示される (Geeraerts 622) .

(1) "bodily suffering"

þisse sylfan wyrte syde to þa sar geliðigað (ca. 1000: Sax.Leechd. I.280)

'With this same herb, the sore [of the teeth] calms widely'

(2) "bodily injury, wound"

Wið wunda & wið cancor genim þas ilcan wyrte, lege to þam sare. Ne geþafað heo þæt sar furður wexe (ca. 1000: Sax.Leechd. I.134)

'For wounds and cancer take the same herb, put it on to the sore. Do not allow the sore to increaase'

(3) "illness"

þa þe on sare seoce lagun (ca. 900: Cynewulf Crist 1356)

'Those who lay sick in sore'

(4) "emotional suffering"

Mið ðæm mæstam sare his modes (ca. 888: K. Ælfred Boeth. vii. 則2)

'With the greatest sore of his spirit

このように,古英語 sār'' は,あくまで (1) "bodily suffering" の語義を prototype としつつ,メトニミーやメタファーによって派生した (2) -- (4) の語義も周辺的に用いられていたという状況だった.ところが,続く初期中英語期の1297年に,まさに "bodily suffering" を意味する pain というフランス単語が借用されてくる.長らく同語義を担当していた本来語の sore は,この新参の pain によって守備範囲を奪われることになった.しかし,死語に追いやられたわけではない.prototypical な語義を (1) "bodily suffering" から (2) "bodily injury, would" へとシフトさせることにより延命したのである.そして,後者の語義こそが,現代英語 sore の prototype となった(他の語義が衰退し,この現代的な状況が明確に確立したのは近代英語期).

・ Geeraerts, Dirk. "Cognitive Linguistics." Chapter 59 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 618--29.

2020-07-07 Tue

■ #4089. 老年は winter,若年は summer [analogy][semantic_change][metonymy][metaphor][conceptual_metaphor][antonymy]

昨日の記事「#4088. 古英語で「年」を意味した winter」 ([2020-07-06-1]) のために周辺を調べていたら,現代英語のおもしろい表現に行き当たった.a girl of eighteen summers (芳紀18歳の娘),a child of ten summers (10歳の子供),a youth of twenty summers (20歳の青年)などである.

古英語の winter は複数形で長い年月を表わすのに用いられるのが通常だった.そこから,an old man of eighty winters (八十路の老人)のような「老年」を表わす表現が生まれてきたわけである.昨日の記事では「年のなかの1季節である冬=年」という部分と全体のメトニミーが作用していることに触れたが,一方で「人生の winter =老年」というメタファーが存在することも間違いなさそうだ.すると,対比的に「人生の summer =若年」というメタファーが類推により生まれてくることも,さほど不可解ではない.summer は,部分と全体のメトニミーはそのままに,とりわけ若年を喚起する年・歳のメタファーとして新たに生じたのである.

実際,OED の summer, n.1 and adj. の語義4によると「年,歳」を意味する用例の初出は,古英語ではなく,ずっと後の後期中英語である.初期の例とともに引用する.

4. In plural. With a numeral or other quantifier, as two summers, five summers, etc.: used to measure a duration or lapse of time containing the specified number of summers or years; esp. used to denote a person's age. Now chiefly literary and rhetorical.

Frequently applied particularly to younger people, perhaps with intended contrast with WINTER n.1 2, although cf. e.g. quots. 1821, 2002 for application to older people.

c1400 (?c1380) Cleanness (1920) l. 1686 Þus he countes hym a kow þat watz a kyng ryche, Quyle seven syþez were overseyed someres, I trawe.

1573 T. Bedingfield tr. G. Cardano Comforte ii. sig. E.ii Wee maruaile at flees for theyr long life, if they liue two Sommers.

. . . .

a1616 W. Shakespeare Comedy of Errors (1623) i. i. 132 Fiue Sommers haue I spent in farthest Greece.

若年を喚起する summer の用法は,したがって古英語以来の winter の用法を参照しつつ,メタファーとメトニミーと相関的類推作用 (correlative analogy) を通じて中英語期に作り出された刷新用法ということになる(相関的類推作用については「#1918. sharp と flat」 ([2014-07-28-1]) を参照).多層的な概念メタファー (conceptual metaphor) の例でもある.

ところで,この summer は winter との対比であるとすれば,季節としては「夏」と解釈してよいのだろうか.そのようにみえるが,実は「春」ではないかと考えている.というのは,「若年=人生の春」のほうが解釈しやすいし,何よりも「#1221. 季節語の歴史」 ([2012-08-30-1]),「#1438. Sumer is icumen in」 ([2013-04-04-1]) で見たように,歴史的には summer は夏ばかりでなく春をも指し得たからだ.冬の反意 (antonymy) は夏なのか,春なのか.そんなことも考えさせる話題である.

2020-07-06 Mon

■ #4088. 古英語で「年」を意味した winter [oe][anglo-saxon_chronicle][popular_passage][metonymy][semantic_change]

古英語の授業で,当時は winter が「冬」に加えて「年」を意味することがしばしばあったことに触れた.具体的には「#3317. The Anglo-Saxon Chronicle にみる Hengest と Horsa」 ([2018-05-27-1]) で引用した,件の年代記の449年の記述の第1文について解説していたときである.

Martiānus and Valentīnus . . . rīcsodon seofon winter. (= Martianus and Valentinus ruled seven years.)

年代記ではこのように統治者の統治年数などがよく言及されるが,そのような場合,年を数えるのに winter という中性名詞がしばしば使われる.中性名詞の一部は複数主格・対格形が対応する単数の形態と同形となるため,この箇所でも「7年間」の意にもかかわらず形態は winter となっている(ここでは期間を表わす「副詞的対格」の用法で用いられている.cf. 「#783. 副詞 home は名詞の副詞的対格から」 ([2011-06-19-1])).現代英語の year の古英語形である ġēar (これも中性名詞で単複同形)が用いられることも多いが,winter も同様によく用いられるのである.

「冬」をもって「年」を表わすという上記の事情を授業で説明したら,多くの学生から「詩的」「風情ありすぎ」など多くの反響があった.ということで,以下にもう少し詳しく解説しておきたい.

確かに本来 winter は1年 (year) を構成する季節の1つにすぎない.しかし,寒冷な彼の地では,冬を越すことこそが1年を無事に過ごすことであり,越冬した回数をもって年や歳を数えるという慣習が発達したものと想像される.古ノルド語や古アイスランド語でも,案の定,事情は平行的である.気候と文化に基づいたメトニミーの好例といえる.

「年」を意味する winter を用いた表現は,古英語から中英語を経て,近現代英語でも詩的あるいは古風な表現として健在である.いくつか挙げてみると,many winters ago (何年も前に),an old man of eighty winters (八十路の老人),pass two winters abroad (外国で2年過ごす)などとなる.

中英語からの例は,MED winter (n.) より確認できるが,the age of fifti winter, fif-tene winter of age, o fif-tene winter elde, of eighte-tene winter age, the wei of five hundred winter, fourti winter, yeres and winteres など枚挙にいとまがない.

なお,動詞 winter は中英語での発達だが「越冬する」を意味する.また,今では廃用となっている過去分詞形容詞 wintered は1600年頃まで「年老いた」の意味で用いられていた.さらに,イングランド北部やスコットランド方言に限られるようだが,現在でも2歳の牛・馬・羊を指して twinter (n., adj.) という言い方が残っている.

日本語でも「幾星霜」と霜の降りる冬に引っかけた歳月の数え方がある.一方で「幾春秋を経る」という表現もある.言語によってどの季節を代表に取るかは異なり得るとしても,この種のメトニミーは通言語的に普通にみられるのだろう.

関連して,季節を表わす語については「#1221. 季節語の歴史」 ([2012-08-30-1]) を参照.

2020-06-10 Wed

■ #4062. ラテン語 spirare (息をする)の語根ネットワーク [word_family][etymology][latin][loan_word][semantic_change][derivation]

「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) と「#4061. sprite か spright か」 ([2020-06-09-1]) の記事で,ラテン語 spīrāre (息をする)や spīritus (息)に由来する語としての spirit, sprite/spright やその派生語に注目してきた.「息(をする)」という基本的な原義を考えれば,メタファーやメトニミーにより,ありとあらゆる方向へ語義が展開し,派生語も生じ得ることは理解しやすいだろう.実際に語根ネットワークは非常に広い.

spiritual, spiritualist, spirituous に始まる接尾辞を付した派生語も多いが,接頭辞を伴う動詞(やそこからの派生名詞)はさらに多い.inspire は「息を吹き込む」が原義である.そこから「霊感を吹き込む」「活気を与える」の語義を発達させた.conspire の原義は「一緒に呼吸する」だが,そこから「共謀する,企む」が生じた.respire は「繰り返し息をする」すなわち「呼吸する」を意味する.perspire は「?を通して呼吸する」の原義から「発汗する;分泌する」の語義を獲得した.transpire は「(植物・体などが皮膚粘膜を通して)水分を発散する」が原義だが,そこから「しみ出す;秘密などが漏れる,知れわたる」となった.aspire は,憧れのものに向かってため息をつくイメージから「熱望する」を発達させた.expire は「(最期の)息を吐き出す」から「終了する;息絶える」となった.最後に suspire は下を向いて息をするイメージで「ため息をつく」だ.

福島や Partridge の語源辞典の該当箇所をたどっていくと,意味の展開や形態の派生の経路がよくわかる.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

2020-06-05 Fri

■ #4057. stay at home か stay home か --- 静的な語義への拡張が遅いイギリス英語 [adverb][ame_bre][semantic_change][preposition]

標題のタイムリーな話題については,すでに「#4035. stay at home か stay home か --- 英語史の観点から」 ([2020-05-14-1]),「#4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査」 ([2020-05-15-1]),「#4037. stay home の初例 --- EEBO Online corpus より」 ([2020-05-16-1]) で取り上げてきた.今更ながらも,両者の使い分けについて Fowler's および Usage and Abusage の見解をそれぞれ確認しておこう.

home (adv.). Idiomatic uses are very numerous, esp. when home is accompanied by a verb of movement (come, go home; I'll see you home; my son will be home soon; drive the nail home; pressed his advantage home; etc.). When the sense is 'in his or her own home' the British preference is to use at home (he stayed at home; is Jane at home?) and the American home by itself.

home, be. To say that a person 'is home' for 'is at home' is American rather than British usage. The British use the expression, though, where movement is involved: 'We're nearly home.'

先の記事群で確認した歴史的な経緯と,上記の共時的な記述とはよく呼応している(両書とも規範的な色彩が強いのだが,ここではなかなかに記述的である).イギリス英語では home が単独で副詞として用いられるに場合にしても,動的な語義が基本であり,静的な語義では使いにくいということだろう.歴史的にみれば近代英語期以降,副詞 home は動的な語義から静的な語義へと意味を拡張させてきたのだが,その傾向はイギリス英語ではいまだに鈍いということになろうか.

ただし,「#4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査」 ([2020-05-15-1]) でもみたように,アメリカ英語でも stay home の伸張はあくまで20世紀半ばに始まったものであり,比較的新しい特徴であるには違いない.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2020-04-09 Thu

■ #4000. want の英語史 --- 意味変化と語義蓄積 [semantics][semantic_change][polysemy][gerund]

昨日の記事「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1]) で,want が「欠いている」→「必要である」→「欲する」という意味変化を経てきたことを説明した.意味変化といっても様々なタイプがある.古い意味 A が新しい意味 B に完全に取って代わられることもあれば,新しい意味 B が派生した後も古い意味 A が相変わらず残り,結果として両方の意味が並び立っているというケースもある.後者の場合,通時的にみれば複数の語義が蓄積してきたと表現できるし,共時的にみればその語に多義性 (polysemy) があると表現できることになる.want はまさにこの後者の例であり,新参の「欲する」という語義が圧倒的に優勢には違いないが,最も古い「欠いている」の語義も,次に古い「必要である」の語義も一応生き残っている.

以下,やや古めかしい響きをもつ例文もあるが,(1)--(3) では「欠いている」の語義が,(4)--(6) では「必要である」の語義が認められる.

(1) She wants courage. (彼女には勇気がない.)

(2) The time wants ten minutes to four. (4時10分前だ.)

(3) The sum wanted two dollars of the desired amount. (その金額は希望額に2ドル足りなかった.)

(4) This dirty floor wants a scrub. (この汚れた床はごしごし磨く必要がある.)

(5) This CD player wants repairing. (このCDプレーヤーは修理の必要がある.)

(6) Your hair wants to be cut. (君の髪の毛は刈る必要がある.)

(5) のように動名詞が続く構文は,意味的には受け身となる点で need の用法と同じである(cf. 「#3605. This needs explaining. --- 「need +動名詞」の構文」 ([2019-03-11-1])).

名詞 want も同様で,古い「必要」の語義も周辺的ながら残っている.The homeless are in want of shelter. (ホームレスは雨露をしのげる場所を求めている.)では,want を need に置き換えても通用する.また「欠乏,不足」の語義も for want of . . . (?不足のために)という句に残っている.これも for lack of . . . と言い換えることができる.Mother Goose の伝承童謡 (nursery rhyme) に,この句を繰り返す教訓詩として有名なものがある.

For want of a nail the shoe was lost. 釘がないので蹄鉄が打てない For want of a shoe the horse was lost. 蹄鉄が打てないので馬が走れない For want of a horse the rider was lost. 馬が走れないので騎士が乗れない For want of a rider the battle was lost. 騎士が乗れないので戦いが出来ない For want of a battle the kingdom was lost. 戦いが出来ないので国が滅びた And all for the want of a horseshoe nail. すべては蹄鉄の釘がなかったせい

多義語の学習はしばしば難しいが,なぜその語が多義なのかを考えてみるとおもしろい.過去に意味変化を経てきた過程で,古い語義の上に新しい語義が蓄積されてきた可能性が高いからだ.とりわけ意味変化に強い次の辞典をそばに置いておくと便利である.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2020-04-08 Wed

■ #3999. want の英語史 --- 語源と意味変化 [semantics][semantic_change][etymology][old_norse][metonymy][loan_word]

もしかすると英会話で最も頻出する表現は I want to . . . かもしれない.少なくともトラベル英会話では,少し丁寧な I'd like to . . . と並んで最重要表現の1つであることは間違いない.これさえ使いこなせれば最低限の用を足せるのではないかと思われるほどの基本表現である.実際「#2096. SUBTLEX-US Word Frequency List」 ([2015-01-22-1]) による語彙の頻度リストによれば,want はなんと62位である.超高頻度の単語といってよい.

実はこの want という頻出語に注目するだけで,かなり多くのことを論じることができる.少々おおげさではあるが「want の英語史」を展開することが可能なのである.というわけで,今日から何回かにわたって「want の英語史」のシリーズをお届けする.初回となる今回は,want の語源と意味変化 (semantic_change) に注目する.

want は語源的にいえばそもそも純粋な英単語ではない.これほど高頻度の単語が英語本来語でないというのは驚きだが,事実である.この動詞は古ノルド語 (old_norse) からの借用語だ(「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) を参照).古ノルド語の動詞 vanta (?を欠いている)に由来するが,これ自体はゲルマン祖語の *wan-,さらには印欧祖語の *wā にさかのぼる.月の満ち欠けの「欠け」を意味する wane や,ラテン語 vānus (empty) に由来する vain もこの印欧語根を共有している.原義は「欠けている」である.

古ノルド語の動詞 vanta が英語では wante(n) として受容されたが,その時期は1200年頃のことである.そこでの語義はやはり「欠いている」であり,ほぼ同時期に名詞として受け入れた際の語義も「欠乏」だった.つまり,当初は「欲する」の語義はなく,中英語期には専ら「欠いている」を意味するにとどまった.

中英語期も終わりに近づいた15世紀後半に「必要である」の語義が生じた.欠けている大事なものがあれば,当然人はそれを必要とするからだ.この意味変化は,フランス語の il me faut (原義は「私には?が欠けている」だが,「私には?が必要だ」の意味で用いられる)にも類例がみられる.近代英語期に入ると,連動して名詞にも「必要」の語義が加わった.さらに続けて,あるものが必要となれば,人はそれを欲するのが道理だ.そこで「欲する」の語義がさらに付け加わわることになった.欠けていれば,それを必要とし,さらにそれを欲するようになるという連鎖は,きわめて自然な因果関係である.メトニミー (metonymy) による意味変化の例といってよい.

ところで,この「欲する」という新しい語義での初出は OED によると1621年のことである.want to do に至っては初例が1698年である.さらに確かな例の出現ということでいえば,18世紀を待たなければならなかったといってよい.現在では超がつくほど頻度の高い語句となっているが,その歴史はおそらく300年ほどしかないということになる.何とも驚きの事実だ.

2020-04-06 Mon

■ #3997. cluster の語誌 [semantic_change][etymology]

新型コロナウィルス禍でキーワードとなっている集団感染を意味する「クラスター」.河野太郎防衛相が3月24日にこちらのツイートで,関連表現のカタカナ語使用に疑問を投げかけていた.

この語について語源を調べてみた.この語はゲルマン系の本来語ではなさそうな気がすると思っていたのだが,歴とした本来語だった.clay (粘土),cleat (滑り止め), clout (当て布), clot (粘土などの塊)などとも語源的に関係し,「粘土のようなべたつくもの」を原義とする印欧祖語の語根にさかのぼるという.

OED の cluster, n によると,古英語での初出の語義は「ブドウの房」である.ラテン語 botrum の訳語として使われている.最初期からの3例を挙げよう.

a800 Corpus Gloss. 318 (O.E.T. 45) Botrum, clystri.

c1000 in T. Wright & R. P. Wülcker Anglo-Saxon & Old Eng. Vocab. (1884) I. 139/7 Bacido, botrus, clyster.

c1000 Ælfric Deut.'' xxxii. 32 [sic]Ðæt biteroste clyster.

その後,中英語から近代英語にかけて,対象がブドウに限らず他の果物の房に広がり,他の植物や卵などにも拡大した.さらに,動物,人間,星,物,そして抽象物にも拡張された.このような指示対象の拡大は,語の意味変化ではよくみられるパターンである.今や群れや集団であれば何でも使えてしまうといえばそうなのだが,典型的な共起表現というものはある.a cluster of cottages, a small cluster of people, a cluster of stars, clusters of grapes, flower cluster などである(「群れ」の表現については「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]) と「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]) を参照).

言語学では,子音連鎖について consonant cluster のように使う (cf. 「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1])) .そして今回のウィルス禍のような病気の症例についての語義は,1910年に初出している.OED よりその初例を含めて例文を4つ挙げておこう.

Medicine. A number of cases of the same (usually uncommon) disease grouped closely together with regard to time or place (or both).

1910 Rep. Microbiol. Lab. 1909 (New S. Wales Govt. Bureau of Microbiol.) ii. 51 A cluster of cases of apparently fly-borne typhoid occurred round the house.

1943 Lancet 7 Aug. 170/2 The measures necessary to combat an outbreak of cholera include..tracing each case or cluster of cases to its source.

1968 Fresno (Calif.) Bee 4 Aug. a12/7 Cancer clusters occur only now and then.

2009 N.Y. Times (National ed.) 30 Apr. a14/3 Each time a [bird flu] cluster appears, the public health authorities try to cull all the local poultry, vaccinate birds in a large ring around that, and drop the 'Tamiflu blanket' on people-dosing everyone in the area.

最後の例文は11年前の「鳥インフルエンザ」に関するものだが,今回のウィルス禍で新たに無数の例文が生まれてしまうことになる.一気に頻度も高まっていることだろう.残念ながら日本語の「クラスター」も然り.

2019-12-29 Sun

■ #3898. danger, dangerous の意味変化 [semantic_change][french][loan_word][loan_translation][etymology]

英単語 danger (危険)は,古仏語で「支配(力)」を意味した dangier, dongier を借用したものだが,これ自体は同義の俗ラテン語 *dominiāriu(m) にさかのぼるとされる.さらには同義のラテン語の dominium に,そして dominus (主人,神)にまでさかのぼる.もう一歩さかのぼると,語源素は domus (家,ドーム)という基本語である.全体としていえば,「家の主人」→「支配(力)」→「危険」のように意味変化を遂げてきたことになる.

英語での danger の初出は,初期中英語期,1200年頃の修道女マニュアル Ancrene Riwle であり,そこでは「支配(力),傲慢」の意味で用いられている.古いイディオム to be in danger of は「?の支配下で」を意味した(cf. 古仏語の estre en dangier "to be in the power, at the mercy, of someone").一方,現代風の「危険」という発展的語義が確認されるのは,後期中英語期,1378年頃の Piers Plowman からである.

形容詞 dangerous のたどった経緯も,名詞 danger とほぼパラレルである.英語での初出はやはり Ancrene Riwle であり,支配者にありがちな性格として「扱いにくい,傲慢な」を意味した.それが,中英語末期にかけて現代的な「危険な」の意味を発達させている.名詞にせよ形容詞にせよ,古仏語から英語に借用された当初は「支配(力)」を意味していたものが,中英語期の間にいかにして「危険」の意味を発展させたのだろうか.

シップリー (198--99) によれば dangerous の語源と意味変化の経緯は次の通りである.

タンジュローズ (Dangerose) という名の魅力的な貴婦人が,かつてパリ北西郊外の都市アニエールの領主ダマーズ (Damase) にしつこく言い寄られて不倫を犯した.二人はル・マン (Mans) のティグ (Thigh) という名の第37代大司教の破門にもかかわらず同棲した.ある日,この領主が川を渡っていると,激しい嵐が起こった.稲妻に打たれ,水に飲まれ半焼死・半溺死の状態で地獄に落ちた.ダンジュローズは嘆き悲しんで大司教の足元に身を投げて許しを請い,その後,厳しい隠遁生活をおくった.しかし,彼女の話は広く伝わってしまった.それでフランス人は危機に瀕すると,"Ceci sent la Dangerose." (ダンジュローズのようだ)と言った.フランス語 dangereux, dangereuse (危険な)が派生したとされる.

この訓戒話は,danger (危険)の一般的に認められている語源説と比べると信憑性に欠ける.danger は,dominion (支配権)と同語源で,ラテン語 dominium (支配,所有)から,後期ラテン語 dominarium (支配,権力),古フランス語 dongier (権力,支配)を経て中英語に借入された.in danger of と言えば,当時の意味は「権力や支配権の思いのままにされる」であった.そうすれば今日の「危険」の意味は,領主に対して領民がいかに恐れを抱いていたかを示している.権力者はまさに被支配者に「危険」をもたらすものだった.

引用の第1段落は,シップリーの好みそうな民間語源 (folk_etymology) 的な逸話として横においておくとして,第2段落で述べられている意味の展開が実に興味深い.権力者の「支配(力)」は,すなわち庶民にとっての「危険」であるということだ.権力のある支配者は得てして「気位が高い」し「扱いにくい」ものである.度が過ぎれば,下で仕える者にとって「危険な」存在となるだろう.この語の意味変化は,いつの世でも支配・権力とは危険なものだということを思い起こさせてくれる.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2019-10-15 Tue

■ #3823. show の元来の意味は「見せる」ではなく「見る」 [verb][semantic_change][causative][passive][voice]

現在 show の中心的な語義は「見せる,示す」だが,古英語では基本的に「見る」 を意味した.Hall の古英語辞書で ±scēawian をみると,"look, gaze, see, behold, observe; inspect, examine, scrutinize; have respect to,look favourably on; look out, look for, choose; decree, grant" などの訳語が与えられている.最後の "decree, grant" には現代風の語義の気味も感じられるが,古英語の主たる意味は「見る」だった.

それが,中英語にかけて「見える」や「見せる」など,受動的な語義 (passive) や使役的な語義 (causative) が発展してきた.「見せる人」「見る人」「見られる物」という,この動詞の意味に関わる参与者 (participants) 3者とその態 (voice) を取り巻く語義変化とみることができるが,なぜそのように発展することになったのかはよく分かっていない.語根は印欧祖語にさかのぼり,ゲルマン諸語でもすべて「見る」を意味してきたので,英語での発展は独自のものである.OED の show, v. に,この件について解説がある.

In all the continental West Germanic languages the verb has the meaning 'to look at' (compare sense 1), and the complex sense development shown in English, in particular the development of the causative sense 'to cause to be seen' (which may be considered the core meaning of all the later sense branches), is unparalleled. Evidence for this development in Old English is comparatively late (none of the later sense branches is attested before the first half of the 12th cent.); however, similar uses are attested earlier (albeit rarely) for the Old English prefixed form gescēawian, especially in the phrase āre gescēawian to show respect or favour (compare quot. OE at sense 26a(a)), but also in senses 'to present, exhibit' (one isolated and disputed attestation; compare sense 3a) and 'to grant, award' (compare sense 18). The details of the semantic development are not entirely clear; perhaps from 'to look at' to 'to cause to be looked at or seen' (compare branch II.), 'to present, exhibit, display' (compare branches II. and IV.), 'to make known formally', 'to grant, award' (compare branch III.), although all of the latter senses could alternatively show a development via sense 2 ('to look for, seek out, to choose, select'). Compare also quot. OE at showing n. 2a, but it is uncertain whether this can be taken as implying earlier currency of sense 24.

引用にもある通り,古英語にも「見せる;与える」の例は皆無ではない.OED からいくつか拾ってみると,次の如くである.

・ [OE Genesis A (1931) 1581 Þær he freondlice on his agenum fæder are ne wolde gesceawian.]

・ lOE Extracts from Gospels: John (Vesp. D.xiv) xiv. 9 in R. D.-N. Warner Early Eng. Homilies (1917) 77 Se mann þe me gesicð, he gesicð eac minne Fæder. Hwu segst þu, Sceawe us þone Fæder?

・ lOE Anglo-Saxon Chron. (Laud) anno 1048 Þa..sceawede him mann v nihta grið ut of lande to farenne.

中英語になると,MED の sheuen v.(1) が示す通り,元来の「見る」の語義も残しつつ「見せる」の語義も広がってくる.初期中英語から例は挙がってくるようだ.

非常に重要な動詞なだけに,意味変化の原因が知りたいところである.ちなみに,show は,意味だけでなくスペリング,発音,活用についても歴史的に興味深い変化を経てきた動詞だ.以下の記事を参照.

・ 「#1415. shew と show (1)」 ([2013-03-12-1])

・ 「#1416. shew と show (2)」 ([2013-03-13-1])

・ 「#1716. shew と show (3)」 ([2014-01-07-1])

・ 「#1806. ARCHER で shew と show」 ([2014-04-07-1])

・ 「#1727. /ju:/ の起源」 ([2014-01-18-1])

・ 「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1])

・ Hall, John R. C. A Concise Anglo-Saxon Dictionary. Rev. ed. by Herbert T. Merritt. Toronto: U of Toronto P, 1996. 1896.

2019-09-15 Sun

■ #3793. 注意すべきカタカナ語・和製英語の一覧 [waseieigo][japanese][katakana][borrowing][semantic_change][word_formation][lexicology][false_friend]

和製英語の話題については「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1]) を始めとして (waseieigo) の各記事で取り上げてきた.英語史上も「英製羅語」「英製仏語」「英製希語」などが確認されており,「和製英語」は決して日本語のみのローカルな話しではない.ひとかたならぬ語彙借用の歴史をたどってきた言語には,しばしば見られる現象である.

すでに先の記事で和製英語の一覧を示したが,小学館の『英語便利辞典』に別途「注意すべきカタカナ語・和製英語」 (pp. 450--53) と題する該当語一覧があったので,それを再現しておこう.日本語としてもやや古いもの(というよりも死語?)が少なくないような・・・.

| アース | (米)ground; (英)earth |

| アットマーク | at sign |

| アドバルイン | advertising balloon |

| アニメ | animation |

| アパート | (米)apartment house; (英)block of flats |

| アフターサービス | after-sales service |

| アルミホイル | tinfoil; aluminum foil |

| アンカー | anchor(man/woman) |

| アンプ | amplifier |

| イージーオーダー | semi-tailored |

| イエスマン | yes-man |

| イメチェン(イメージチェンジ) | makeover |

| イラスト | illustration |

| インクエットプリンター | ink-jet printer |

| インターホン | intercom |

| インフォマーシャル(情報コマーシャル) | info(r)mercial |

| インフラ | infrastructure |

| ウィンカー | (米)turn signal; (英)indicator |

| ウーマンリブ | women's liberation |

| エアコン | air conditioner |

| エキス | extract |

| エネルギッシュな | energetic |

| エンゲージリング | engagement ring |

| エンジンキー | ignition key |

| エンスト | engine stall; engine failure |

| エンタメ | entertainment |

| オーダーメード | custom-made; tailor-made; made to order |

| オートバイ | motorcycle |

| オープンカー | convertible |

| オールラウンドの(網羅的) | (米)all-around; (英)all-round |

| オキシフル | hydrogen peroxide |

| 送りバント | sacrifice bunt |

| ガーター | (米)suspender; (英)garter |

| ガードマン | (security) guard |

| カーナビ | car navigation system |

| (カー)レーサー | racing driver |

| ガソリンスタンド | (米)gas station; (英)petrol station |

| カタログ | (米)catalog; (英)catalogue |

| ガッツボーズ | victory pose |

| カメラマン(写真家) | photographer |

| カメラマン(映画などの) | cameraman |

| カンニング | cheating |

| 缶ビール | canned beer |

| キータッチ | keyboarding |

| キーホルダー | key chain; key ring |

| キスマーク | hickey; kiss mark |

| ギフトカード(ギフト券) | gift certificate |

| キャスター(総合司会者) | newscaster |

| キャッチボールをする | play catch |

| キャッチホン | telephone with call waiting |

| クーラー(冷房装置) | air conditioner |

| クラクション | (car) horn |

| クリスマス (X'mas) | Xmas; Christmas |

| ゲームセンター | (米)(penny) arcade; amusement arcade |

| コインロッカー | coin-operated locker |

| ゴーカート | go-kart |

| コークハイ | coke highball |

| ゴーグル | goggle |

| ゴーサイン | all-clear; green light |

| ゴーストップ | traffic signal |

| コーヒーsたんど | coffee bar |

| コーポラス | condominium |

| ゴールデンアワー | prime time |

| コールドマーマ | cold wave |

| ゴムバンド | rubber band; (英)elastic band |

| ゴロ(野球) | grounder |

| コンセント | (米)(electrical) outlet; (英)(wall) socket |

| コンパ | party; get-together |

| コンパニオン(案内係) | escort; guide |

| コンビ | combination |

| コンビニ | convenience store |

| サイダー | soda |

| サイドビジネス(アルバイト) | sideline |

| サイドミラー | (米)side(view) mirror; (英)wing mirror, door mirror |

| サイン(署名) | signature |

| サイン(有名人などの) | autograph |

| サントラ | sound track |

| シーズンオフ | off season |

| ジーバン | jeans |

| ジェットコースター | roller coaster |

| シスアド | system administrator |

| システムキッチン | built-in kitchen unit |

| シャー(プ)ペン | (米)mechanical pencil; (英)propelling pencil |

| ジャージ | jersey |

| シュークリーム | cream puff |

| シルバー(お年寄り) | senior citizen |

| シルバーシート | priority seat |

| シンパ(支持者) | sympathizer |

| スカッシュ | squash |

| スキンシップ | physical contact |

| スタンドプレー | grandstand play |

| ステッキ | (walking) stick |

| ステン(レス) | stainless steel |

| ストーブ | heater |

| スパイクタイヤ | (米)studded tire; (英)studded tyre |

| スピードダウン | slowdown |

| スピードメーター | speedometer |

| スペルミス | spelling error; misspelling |

| スマートな | stylish; dashing |

| スリッパ | mules; scuffs |

| セーフティーバント | drag bunt |

| セクハラ | sexual harassment |

| セレブ | celeb(rity) |

| セロテープ | adhesive tape; Scotch tape |

| ソフト(コンピュータ) | software |

| タイプミス | typo; typographical error |

| タイムリミット | deadline |

| タイムレコーダー | time clock |

| タキシード | (米)dinner suit; (英)tuxedo |

| タレント | personality; star |

| ダンプカー | (米)dump truck; (英)dumper truck |

| ?????c????? | fastener; 鐚?膠鰹??zipper; 鐚???縁??zip (fastener) |

| チョーク(車の) | choke |

| テーブルスピーチ | after-dinner speech |

| テールランプ | (米)tail light; (英)tail lamp |

| デジカメ | digital camera |

| デモ(示威運動) | demonstration |

| テレホンサービス | telephone information service |

| 電子レンジ | microwave oven |

| ドアボーイ | doorman |

| ドクターヘリ | medi-copter |

| ドットプリンター | dot matrix printer |

| トップバッター | lead-off batter; lead-off man |

| トランク(車の) | (米)trunk; (英)boot |

| トランプ | (playing) card |

| ??????????? | 鐚?膠鰹??sweat pants; 鐚???縁??track-suit trousers |

| ナイター | night game |

| ナンバープレート | (米)license plate; (英)number plate |

| ニュースキャスター | anchor(man/woman) |

| ニューフェース | newcomer |

| ネームBリュー | recognition value |

| ?????? | negative |

| ノースリーブ(の) | sleeveless |

| ノート(帳面) | notebook |

| ノルマ | quota |

| ノンステップバス | kneeling bus |

| バイキング | buffet; buffet-style dinner; smorgasbord |

| バイク | motorcycle; motorbike |

| ハイティーン | late teens |

| ?????ゃ????? | high tech(nology) |

| ハイビジョン | high-definition TV system |

| ハウスマヌカン | sales clerk |

| バスローブ | (米)bathrobe; (英)dressing gown |

| パソコン | personal computer |

| バックアップ(支援) | backing; support |

| バックネット | backstop |

| バックマージン | kickback |

| バックミュージック | background music |

| バックミラー | rear-view mirror |

| バックライト | (米)backup light; (英)reversing light |

| バッターボックス | batter's box |

| ハッピーエンド | happy ending |

| パネラー | panelist |

| バリカン | hair clippers |

| ハローワーク | (米)employment agency; employment bureau |

| パンク | (米)flat tire; (英)puncture |

| ハンスト | hunger strike |

| パンスト | (米)pantyhose; (英)tights |

| ハンドマイク | (米)bullhorn; (英)loudhailer |

| ハンドル(車の) | steering wheel |

| ?????若????? | green pepper |

| ピッチ(速度) | pace |

| ビニール袋 | plastic bag |

| ?????? | flyer; flier |

| ビル(建物) | building |

| フォアボール | base on balls |

| プッシュホン | push-button phone; touch-tone phone |

| ブラインドタッチ | touch typing |

| プラモデル | plastic model |

| ブランド物 | brand-name goods |

| フリーサイズ | one size fits all |

| フリーター | job-hopping part-timer worker |

| フリーダイヤル | (米)toll-free; (英)freephone; freefone |

| プリン | pudding |

| プレイガイド | ticket agency |

| ブレーキランプ | brake light |

| ブレスレット | bracelet |

| プレゼン | presentation |

| フレックスタイム | flexible working hours; flextime; flexible time |

| ??????????? | prefabricated house |

| ブロックサイン(野球) | block signal |

| プロレス | professional wrestling |

| フロント | (米)front desk; (英)reception |

| フロントガラス | (米)windsheeld; (英)windscreen |

| ペイオフ | deposit insurance cap; deposit payoff |

| ベースアップ | (米)(pay) raise; (英)(pay) rise |

| ペーパーテスト | written test |

| ペーパードライバー | driver in name only; driver on paper only |

| ベッドシーン | bedroom scene |

| ベッドタウン | bedroom suburb |

| ペットボトル | plastic bottle; PET(ピーイーティー)bottle |

| ヘッドライト | (米)headlight; (英)headlamp |

| ベテラン | expert |

| ベビーカー | (米)stroller; (英)pushchair |

| ベビーベッド | baby crib |

| ヘルスメーター | bathroom scales |

| ペンション | resort inn |

| ホイールキャップ | hub cap |

| ボーイ(ホテルなどの) | page; bellboy; bellhop |

| ホーム(駅の) | platform |

| ホームドクター | family doctor |

| ホームヘルパー | (米)caregiver; (英)carer |

| ボールペン | (米)ball-point pen; (英)biro |

| ?????? | positive |

| ホッチキス | stapler |

| ボディーチェック | body search |

| ホテルマン | hotel employee |

| ボンネット | (米)hood; (英)bonnet |

| マークシート | computerized answer sheet |

| マイカー | owned car; private car |

| マグカップ | mug |

| マザコン | mother complex |

| マジックインキ | marker, marking pen, felt-tip (pen) |

| マスコミ | mass communication(s), (mass) media, |

| マルチ商法(ねずみ講式) | pyramid selling |

| マンション | condominium |

| ミシン | sewing machine |

| ミスタイプ | type; typographical error |

| ミルクティー | tea with milk |

| メーター(機器) | (米)(英)とも meter |

| メートル(距離) | (米)meter; (英)metre |

| メロドラマ | soap opera |

| モーニングコール | wake-up call |

| モーニングサービス | breakfast special |

| ユビキタス | ubiquitous |

| ラケット(ピンポンの) | (米)paddle; (英)bat |

| ラフな(スタイル) | casual; informal |

| リハビリ | rehabilitation |

| リビングキッチン | living room with a kitchenette |

| リフォームする(家など) | remodel |

| リムジンバス | limousine |

| リモコン | remote control |

| レトルト | retort |

| レモンティー | tea with lemon |

| ローティーン | early teens |

| ワープロ | word processor |

| ワイシャツ | (dress) shirt |

| ワイドショー | variety program |

| ワンボックスカー | van |

| ワンマン | autocrat |

| ワンルームマンション | studio apartment; one-room apartment |

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

2019-08-01 Thu

■ #3748. 不定詞マーカー at と ado 「騒動」 [infinitive][preposition][old_norse][etymology][shakespeare][semantic_change][lalme][map]

「#3741. 中英語の不定詞マーカー forto」 ([2019-07-25-1]) で触れたように,中英語には to や forto などと並んで,不定詞マーカーとして at という語も稀に用いられた.この語は馴染みのある前置詞 at とは別物で,古ノルド語の不定詞マーカー at を借用したものとされる.ただし両形態とも結局のところ語源を一にするので,語の借用というよりは,用法の借用というべき事例かもしれない.OED の at, prep. によると,不定詞マーカーとしての用法について次のように記述がある.

VI. With the infinitive mood.

†39. Introducing the infinitive of purpose (the original function also of to; cf. French rien à faire, nothing to do, nothing at do, nothing ado n. and adj.2). Obsolete exc. dialect.

Corresponding to Old Norse at (Danish at, Swedish att) in gefa at eta to give one at eat, i.e. to eat; but not, like it, used with the simple infinitive; the nearest approach to which was in the phrase That is at say = French c'est à dire.

MED の at adv. with infinitive を参照すると,at do, at ete, at kep, at sai のような決まった動詞とともに用いられる傾向があるという.MED より最初期の例をいくつか挙げておこう.

・ c1280 Chart.in Birch Cart.Sax.2.326: Yat ye land of seint Wilfrai..fre sal be ay; At na nan..In yair Herpsac sal have at do.

・ c1300 Horn (LdMisc 108)906: Þe hondes gonnen at erne [Hrl: to fleon] In to þe schypes sterne.

・ c1330(?a1300) Tristrem (Auch)543: Ynouȝ þai hadde at ete.

・ c1330(?c1300) Guy(1) (Auch)2495: Þat he cum wiþ þe at ete.

・ (1399) RParl.3.451a: The Answers of certeins Lordes, that is atte saye, of the forsayd Ducs of Aumarle [etc.].

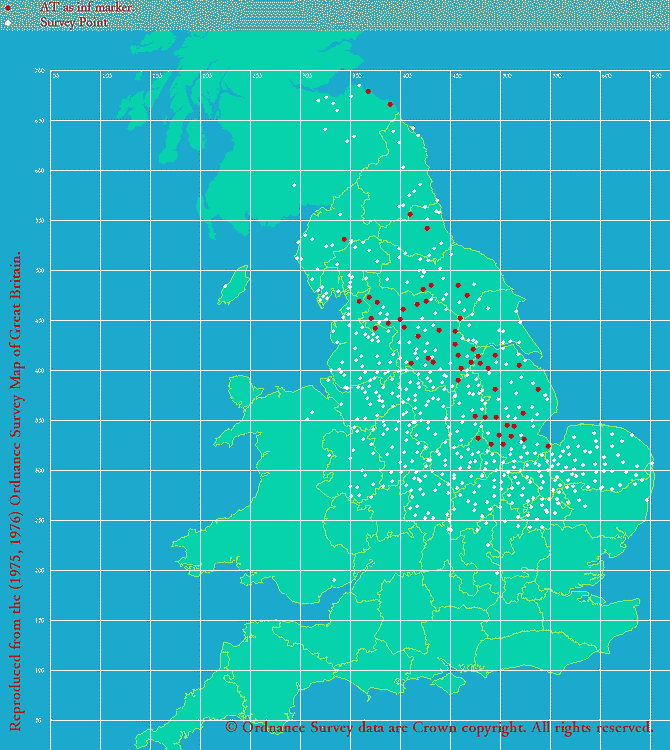

古ノルド語の用法に由来するということから察せられるように,不定詞マーカー at は北部方言によくみられた.eLALME の Item 81 として取り上げられており,以下の Dot Map が得られる.明確に北部的な分布だ.

ちなみに名詞 ado 「騒動;面倒」は at do の約まったものに由来する.シェイクスピアの喜劇 Much Ado About Nothing 『空騒ぎ』は,要するに much to do about nothing ということである.「すべきこと」→「面倒な仕事」→「騒動」ほどの意味の発展を経たと考えられる.初出は以下の通りで,すでに「騒動;衝突」ほどの意味で使われている.

c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)5648: Olyuer wyþ a corde bond him fast, Ac arst was muche ado.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-04-14 Sun

■ #3639. retronym [synonym][retronym][terminology][lexicology][semantic_change][magna_carta]

昨日4月13日の朝日新聞朝刊の「ことばサプリ」という欄にレトロニムの紹介があった.レトロニムとは「新語と区別するため,呼び名をつけ直された言葉」のことで,たとえば古い「喫茶」に対する新しい「純喫茶」,同じく「服」に対する「和服」,「電話」に対する「固定電話」,「カメラ」に対する「フィルムカメラ」などの例だ.携帯電話がなかったころは電話といえば固定式の電話だけだったわけだが,携帯電話が普及してきたとき,従来の電話は「固定電話」と呼び直されることになった.時計の世界でも,新しく「デジタル時計」が現われたとき,従来の時計は「アナログ時計」と呼ばれることになった.レトロニム (retronym) とは retro- + synonym というつもりの造語だろう,これ自体がなかなかうまい呼称だし,印象に残る術語だ.

英語にもレトロニムはみられる.例えば,e-mail が現われたことによって,従来の郵便は snail mail と呼ばれることになった.acoustic guitar, manual typewriter, silent movie, landline phone なども,同様に技術革新によって生まれたレトロニムといえる.ほかに whole milk, snow skiing なども.

コンピュータ関係の世界では,技術の発展が著しいからだろう,周辺でレトロニムがとりわけ多く生まれていることが知られている.plaintext, natural language, impact printer, eyeball search, biological virus など.

歴史的な例としては,「#734. panda と Britain」 ([2011-05-01-1]),「#772. Magna Carta」 ([2011-06-08-1]) でみたように,lesser panda, Great Britain, Magna Carta などを挙げておこう.これらも一言でいえば「レトロニム」だったわけだ.術語というのは便利なものである.

2019-03-16 Sat

■ #3610. 片仮名で表記する「ツボ」 --- 表意性の消去 [katakana][kanji][japanese][grammatology][semantic_change][doublet][homophony]

昨日の記事「#3609. 『英語教育』の連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」が始まりました」 ([2019-03-15-1]) で新連載について紹介した.連載タイトルに英語史の「ツボ」と入れたが,この「急所,要点,要領」の語義では片仮名で「ツボ」と表記するのが普通であり,あまり「壺」とはしない.これはなぜだろうか.

沖森ほか (83) に,現代日本語における片仮名の用途が9点挙げられている.それぞれ簡単に要約すると以下の通り.

(1) 漢語を除く外来語:ライオン,マーガリン,スーツ,テレビなど(ただし近代漢語は外来語とみなされるので,ラーメン,ウーロン茶などもある)

(2) 擬音語・擬態語:ワンワン,コケコッコー,ニャーなど

(3) 自然科学の用語:ヨウ素,アザラシ,バラ科など

(4) 漢文訓読の送り仮名

(5) 画数の多い語:会ギ(議),ヒンシュク(顰蹙),ビタ(鐚)一文,ヒビ(罅)が入る,ブランコ(鞦韆),ボロ(襤褸)が出るなど

(6) 流行語,俗語:ヤバイ(ネット上などで,ヤバい,ヤばい,やバイもある)

(7) 表意性の消去:コツ(骨)をつかむ,ババ(婆)を引く,ヤケ(自棄)になる

(8) 対話的な宣伝:「ココロとカラダの悩み」「アナタの疑問に答えます」など新鮮な宣伝効果を狙ったもの

(9) 外国人の話す日本語,ロボットや宇宙人などのことば:「ワタシ,日本人トトモダチニナリタイデス」「地球人ヨ,ヨク聞ケ.ワレワレハ,バルタン星人ダ」など,情緒のない機械性を表わす

「ツボ」は,「コツ」「ババ」「ヤケ」などが挙げられている (7) の表意性の消去の例に当たるだろうか.これについて,沖森ほか (83) からもう少し詳しい説明を引用すると,次のようになる.

国語辞典を引くと,それぞれ漢字表記があがっているが,実際に目にする表記は片仮名が一般的なものである.これは,「コツをつかむ」の意で「骨」を当てると《人骨》の意味が表に出すぎて差し支えが生じるためであろう.派生義で用いる場合に,その漢字本来の表意性が面に出るとそぐわない場合に片仮名が選ばれたものと思われる.広島を「ヒロシマ」と書くのも,地名の意を消去して,被爆地としての新たな意味を込める用法かと見られる.

「ツボ」の場合,「壺」と表記することによって容器の意味が表に出すぎて差し支えが生じるとは特に思われないが,少なくとも容器の意味と急所の意味が離れすぎているために違和感が漂うということなのだろう.語義の発展・派生としては,「くぼみ」(滝壺など)から始まり,形状の類似から「(容器としての)壺」や「鍼を打ったり灸をすえる場所」(足ツボなど)が派生し,後者から「狙い所,要点」が発展したと思われる.このように原義と派生義の距離が開いてしまっている語はごまんとあるが,そのなかには表記上の区別をするものがあるということだろう.共時的感覚としては「ツボ」と「壺」は異なる語彙素といってよい.「表意性の消去」とは,この感覚の反映をある観点から表現したものだろう.

英語からの類例としては「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]),「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1]) がある.両語は同一語源に遡るが,語義がかなり離れてしまったために,別々の語彙素ととらえられ,異なる表記が用いられるようになった.この問題は,2重語 (doublet) や同音異義 (homophony) の問題とも関わってくるだろう.

・ 沖森 卓也・笹原 宏之・常盤 智子・山本 真吾 『図解 日本の文字』 三省堂,2011年.

2018-07-19 Thu

■ #3370. frequent の意味変化 [semantic_change][latin][french][loan_word][cawdrey][johnson]

frequent (頻繁な,たびたびの)は,文字通り頻繁に用いられる常用語だが,この語義が発生したのは意外と新しく,初例は近代に入ってからの1596年のことだと知った.この語は,ラテン語の動詞 frequentāre (詰め込む)から派生した形容詞 frequēns (混み合った)がフランス語 fréquent を経て,15世紀半ばに英語に入ってきた.当初の語義は,フランス語に倣った「おびただしい,豊富な」であり,「混み合った,多人数の」の語義でも19世紀まで使われた.「混み合った,多人数の」の例としては,Discourse concerninge the Spanish Fleet Invadinge Englande (1590) の18世紀翻訳において,"There was generally made throughout the whole realm a most frequent assembly of all sorts of people." と見える.

その後,frequent は「ありふれた」ほどの否定的な含意を発達させ,Shakespeare ではさらに "addicted" 「常習的に耽溺している」 ほどの語義で使われている.The Winter's Tale (1611) からの例として,"I have missingly noted he is of late much retired from court, and is less frequent to his princely exercises than formerly he hath appeared".

さらにその後,否定的な含意を中立化し,現在通用される「常習的な」「頻繁な」の語義を発達させたが,初例は上述のように16世紀終わりである.ただし,1604年の 英語史上初の英語辞書 A Table Alphabeticall の定義では "often, done many times: ordinarie, much haunted, or goe too" とあり,すでに新しい語義が定着していたようである.

一方,1755年の Johnson の辞書でも,以下のように「混み合った,多人数の」という古い語義もまだ収録されている(とはいっても,そこに例として挙げられていた句 frequent and full は17世紀の Milton からのものではあったが).

1. Often done; often seen; often occurring.

2. Used often to practise any thing.

3. Full of concourse

当たり前の単語にも,意味変化の歴史が潜んでいるものである."Chaque mot a son histoire." (= "Every word has its own history.") .

2018-02-20 Tue

■ #3221. 意味変化の不可避性 [semantic_change][semantics][esperanto][artificial_language][onomasiology]

Algeo and Pyles は,語の意味の変化を論じた章の最後で,意味変化の不可避性を再確認している.そこで印象的なのは,Esperanto などの人工言語の話題を持ち出しながら,そのような言語的理想郷と意味変化の不可避性が相容れないことを熱く語っている点だ.少々長いが,"SEMANTIC CHANGE IS INEVITABLE" と題する問題の節を引用しよう (243--44) .

It is a great pity that language cannot be the exact, finely attuned instrument that deep thinkers wish it to be. But the facts are, as we have seen, that the meaning of practically any word is susceptible to change of one sort or another, and some words have so many individual meanings that we cannot really hope to be absolutely certain of the sum of these meanings. But it is probably quite safe to predict that the members of the human race, homines sapientes more or less, will go on making absurd noises with their mouths at one another in what idealists among them will go on considering a deplorably sloppy and inadequate manner, and yet manage to understand one another well enough for their own purposes.

The idealists may, if they wish, settle upon Esperanto, Ido, Ro, Volapük, or any other of the excellent scientific languages that have been laboriously constructed. The game of construction such languages is still going on. Some naively suppose that, should one of these ever become generally used, there would be an end to misunderstanding, followed by an age of universal brotherhood---the assumption being that we always agree with and love those whom we understand, though the fact is that we frequently disagree violently with those whom we understand very well. (Cain doubtless understood Abel well enough.)

But be that as it may, it should be obvious, if such an artificial language were by some miracle ever to be accepted and generally used, it would be susceptible to precisely the kind of changes in meaning that have been our concern in this chapter as well as to such change in structure as have been our concern throughout---the kind of changes undergone by those natural languages that have evolved over the eons. And most of the manifold phenomena of life---hatred, disease, famine, birth, death, sex, war, atoms, isms, and people, to name only a few---would remain as messy and hence as unsatisfactory to those unwilling to accept them as they have always been, no matter what words we use in referring to them.

私の好きなタイプの文章である.なお,引用の最後で "no matter what words we use in referring to them" と述べているのは,onomasiological change/variation に関することだろう.Algeo and Pyles は,semasiological change と onomasiological change を合わせて,広く「意味変化」ととらえていることがわかる.

人工言語の抱える意味論上の問題点については,「#961. 人工言語の抱える問題」 ([2011-12-14-1]) の (4) を参照.関連して「#963. 英語史と人工言語」 ([2011-12-16-1]) もどうぞ.また,「#1955. 意味変化の一般的傾向と日常性」 ([2014-09-03-1]) もご覧ください.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2018-02-16 Fri

■ #3217. ドーキンスと言語変化論 (3) [evolution][biology][language_change][semantic_change][bleaching][meme][lexicology]

この2日間の記事 ([2018-02-14-1], [2018-02-15-1]) に続き,ドーキンスの『盲目の時計職人』より,生物進化と言語変化の類似点や相違点について考える.同著には,時間とともに強意語から強意が失われていき,それを埋め合わせる新たな強意語が生まれる現象,すなわち「強意逓減の法則」と呼ぶべき話題を取りあげている箇所がある (349--50) .「花形役者」を意味する英単語 star にまつわる強意逓減に触れている.

〔言語には〕純粋に抽象的で価値観に縛られない意味あいで前進的な,進化のような傾向を探り当てることができる.そして,意味のエスカレーションというかたちで(あるいは別の角度からそれを見れば,退化ということになる)正のフィードバックの証拠が見いだされさえするだろう.たとえば,「スター」という単語は,まったく類まれな名声を得た映画俳優を意味するものとして使われていた.それからその単語は,ある映画で主要登場人物の一人を演じるくいらいの普通の俳優を意味するように退化した.したがって,類まれな名声というもとの意味を取り戻すために,その単語は「スーパースター」にエスカレートしなければならなかった.そのうち映画スタジオの宣伝が「スーパースター」という単語をみんなの聞いたこともないような俳優にまで使いだしたので,「メガスター」へのさらなるエスカレーションがあった.さていまでは,多くの売出し中の「メガスター」がいるが,少なくとも私がこれまで聞いたこともない人物なので,たぶんそろそろ次のエスカレーションがあるだろう.われわれはもうじき「ハイパースター」の噂を聞くことになるのだろうか? それと似たような正のフィードバックは,「シェフ」という単語の価値をおとしめてしまった.むろん,この単語はフランス語のシェフ・ド・キュイジーヌから来ており,厨房のチーフあるいは長を意味している.これはオックスフォード辞典に載っている意味である.つまり定義上は厨房あたり一人のシェフしかいないはずだ.ところが,おそらく対面を保つためだろう,通常の(男の)コックが,いやかけだしのハンバーガー番でさえもが,自分たちのことを「シェフ」と呼び出した.その結果,いまでは「シェフ長」なる同義反復的な言いまわしがしばしば聞かれるようになっている.

ドーキンスは,ここで「スター」や「シェフ」のもともとの意味をミーム (meme) としてとらえているのかもしれない(関連して,「#3188. ミームとしての言語 (1)」 ([2018-01-18-1]),「#3189. ミームとしての言語 (2)」 ([2018-01-19-1])).いずれにせよ,変化の方向性に価値観を含めないという点で,ドーキンスは徹頭徹尾ダーウィニストである.

強意の逓減に関する話題としては,「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1]),「#2190. 原義の弱まった強意語」 ([2015-04-26-1]) などを参照されたい.

・ ドーキンス,リチャード(著),中嶋 康裕・遠藤 彰・遠藤 知二・疋田 努(訳),日高 敏隆(監修) 『盲目の時計職人 自然淘汰は偶然か?』 早川書房,2004年.

2017-12-20 Wed

■ #3159. HTOED [thesaurus][lexicography][dictionary][semantics][semantic_change][link][htoed][taxonomy]

Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (HTOED) は,英語の類義語辞典 (thesaurus) として最大のものであるだけでなく,「歴史的な」類義語辞典として,諸言語を通じても唯一の本格的なレファレンスである.1965年に Michael Samuels によって編纂プロジェクトののろしが上げられ,初版が完成するまでに約45年の歳月を要した(メイキングの詳細は The Story of the Thesaurus を参照) .

HTOED は,現在3つのバージョンで参照することができる.

(1) 2009年に出版された紙媒体の2巻本.第1巻がシソーラス本体,第2巻が索引である.Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (HTOED). Ed. Christian Kay, Jane Roberts, Michael Samuels and Irené Wotherspoon. 2 vols. Oxford: OUP, 2009.

(2) グラスゴー大学の提供する (1) のオンライン版.The Historical Thesaurus of English として提供されている.

(3) OED Online に組み込まれたオンライン版.

各バージョン間には注意すべき差異がある.もともと HTOED は OED の第2版に基づいて編纂されたものであるため,第3版に向けて改変された内容を部分的に含む OED Online と連携しているオンライン版との間で,年代や意味範疇などについて違いがみられることがある.また,OED Online 版は,OED の方針に従って1150年以降に伝わっていない古英語単語がすべて省かれているので,古英語単語について中心的に調べる場合には A Thesaurus of Old English (TOE). Ed. Jane Roberts and Christian Kay with Lynne Grundy. Amsterdam: Rodopi, [1995] 2000. Available online at http://oldenglishthesaurus.arts.gla.ac.uk/ . の成果を収録した (1) か (2) の版を利用すべきである.

HTOED で採用されている意味範疇は,235,249項目にまで細分化されており,そこに793,733語が含まれている.分類の詳細は Classification のページを参照.第3階層までの分類表はこちら (PDF) からも参照できる. *

2017-12-14 Thu

■ #3153. 英語史における基本色彩語の発展 [bct][semantic_change][lexicology][terminology]

「#2103. Basic Color Terms」 ([2015-01-29-1]) で取り上げたように,言語における色彩語の発展には,およそ普遍的といえる道筋があると考えられている.英語の色彩語も,歴史を通じてその道筋をたどったことが確認されている.まず,この問題を論じる上で基本的な用語である basic colour terms (BCTs) と basic colour categories (BCCs) の定義を確認しておこう.Christian and Allan の巻末の用語集より引用する (178) .

basic colour categories (BCCs) are the principal divisions of the colour space which underlie the basic colour terms (BCTs) of a particular speech community. A BCC is an abstract concept which operates independently of things described by terms such as green or yellow. BCCs are presented in small capital letters, for example GREEN.

basic colour terms (BCTs) are the words which languages use to name basic colour categories. A BCT, such as green or yellow, is known to all members of a speech community and is used in a wide range of contexts. Other colour words in a language are called non-basic terms, for example sapphire, scarlet or auburn.

Biggam の要約によると,英語の BCCs の発達は以下の通りである.

OE: (1) WHITE/BRIGHT, (2) BLACK/DARK, (3) RED+ (4) YELLOW, (5) GREEN, (6) GREY

ME: (1) WHITE, (2) BLACK, (3) RED+, (4) YELLOW, (5) GREEN, (6) GREY, (7) BLUE, (8) BROWN

ModE: (1) WHITE, (2) BLACK, (3) RED, (4) YELLOW, (5) GREEN, (6) GREY, (7) BLUE, (8) BROWN, (9) PURPLE, (10) ORANGE, (11) PINK

一方,BCTs の発達は以下の通り.

OE: hwit, blæc/(sweart), read, geolu, grene, græg

ME: whit, blak, red yelwe, grene, grei, bleu, broun

ModE: white, black, red, yellow, green, grey, blue, brown, purple, orange, pink

BCTs の種類は,古英語の6から中英語の8を経由して,近代英語の11へと増えてきたことになる.その経路は,[2015-01-29-1]の図で示した「普遍的な」経路とほぼ重なっている.

・ Kay, Christian and Kathryn Allan. English Historical Semantics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

・ Biggam, C. P. "English Colour Terms: A Case Study." Chapter 7 of English Historical Semantics. Christian Kay and Kathryn Allan. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015. 113--31.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow