2025-09-09 Tue

■ #5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より [youtube][semantic_change][personal_pronoun][grammaticalisation][bleaching][eponym][notice]

YouTube 上で展開している「いのほた言語学チャンネル」の最新回が,9月7日(日)に配信されました.今回は「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」と題し,現代英語で頻用される guy という単語の驚くべき歴史的背景と,現在進行中の変化について語りました.動画の撮影に失敗し,静止画のみの配信となってしまいましたが,かえって内容に集中できるからか(?),再生回数は伸びているようです.今回は,この配信の内容を hellog 記事として再構成し,紹介します.

現代英語の口語で,特にアメリカ英語において Hey, you guys! のように,複数の相手に呼びかける際に使われる guys.この guy は,もともと「やつ,男」を意味するごくありふれた単語として認識されています.しかし,その語源を遡ると,ある歴史上の人物に行き着きます.17世紀初頭のイングランドで起きた火薬陰謀事件 (the Gunpowder Plot) の実行犯の1人,Guy Fawkes (1570--1606) です.

1605年11月5日,国王ジェームズ1世と議会の主要メンバーの爆殺を狙ったテロ未遂事件が起こりました.世にいう「火薬陰謀事件」です.この計画は未然に発覚し,Guy Fawkes を含む共謀者たちは捕らえられ,処刑されました.国王は,イングランド社会を震撼させたこの事件が鎮圧されたことを祝い,かつ国民が忘れることのないよう,毎年11月5日に焚き火を焚いて祝うことを奨励しました.これが現在まで続く Guy Fawkes Night の始まりです.

この祝祭では,事件の象徴である Guy Fawkes の人形を作り,市中を引き回した上で燃やすという風習が生まれました.ここから,guy という単語はまず「Guy Fawkes の人形」を指すようになり,やがて「みすぼらしい,あるいは奇妙な格好をした男」へと意味を広げました.一種の軽蔑的なニュアンスを伴っていたわけです.

19世紀になると,この単語はさらに意味を一般化させ,単に「男,やつ」 (a fellow, a chap) を指す普通名詞へと変化しました.特にこの意味は,大西洋を渡ったアメリカで広く受け入れられました.ここまででも十分に劇的な意味変化 (semantic_change) の道のりといえます.

しかし,guy の物語はここで終わりません.20世紀以降,特に you guys の形で,複数の人を指す2人称代名詞 (personal_pronoun) の複数形のような振る舞いを見せ始めます.当初は男性の集団を指していたのが,次第に性別の区別なく,男女混合の集団や女性のみの集団に対しても使われるようになりました.つまり,guys は性的な含意を失い,単に「人々」 (people) ほどの意味合いにまで希薄化したのです.

そして,この変化は今,新たな段階へ進みつつあるように見えます.you guys という表現において,guys の部分は語彙的な意味をほとんど失い,you が複数であることを示すための文法的なマーカー,すなわち複数接尾辞 -s に近い機能を担うようになっているのではないか,という見立てです.もしこの解釈が正しければ,guy は固有名詞から普通名詞へ,そしてさらには文法的な機能を持つ形態素へと変化する,文法化 (grammaticalisation) の過程にあることになります.

英語史において,2人称代名詞は thou と ye の区別が失われ you に一本化されていくという大きな変化を経験しました.しかし,単数と複数の区別がないのは不便なため,口語では you guys,y'all,youse など,様々な形で複数を標示する工夫が生まれています.その中でも最有力候補の you guys を構成する後半部分が,まさか Guy Fawkes という人名に由来するとは,言語変化のダイナミズムを感じずにはいられません.

人名が普通名詞化する例 (eponym) は少なくありませんが,文法化の道を歩む例は極めて珍しいといえるでしょう.guy の今後の運命から目が離せません.

関連する hellog 記事として「#1767. 固有名詞→普通名詞→人称代名詞の一部と変化してきた guy」 ([2014-02-27-1]),「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1]) もご参照ください.

ちなみに姓のほうの Fawkes の語源は,『英語固有名詞語源小辞典』によれば,古高地ドイツ語 Falco "falcon" に由来し,古フランス語 Faukes を経由して中英語期に入ってきたものです.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』 研究社,2011年.

2025-09-07 Sun

■ #5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change]

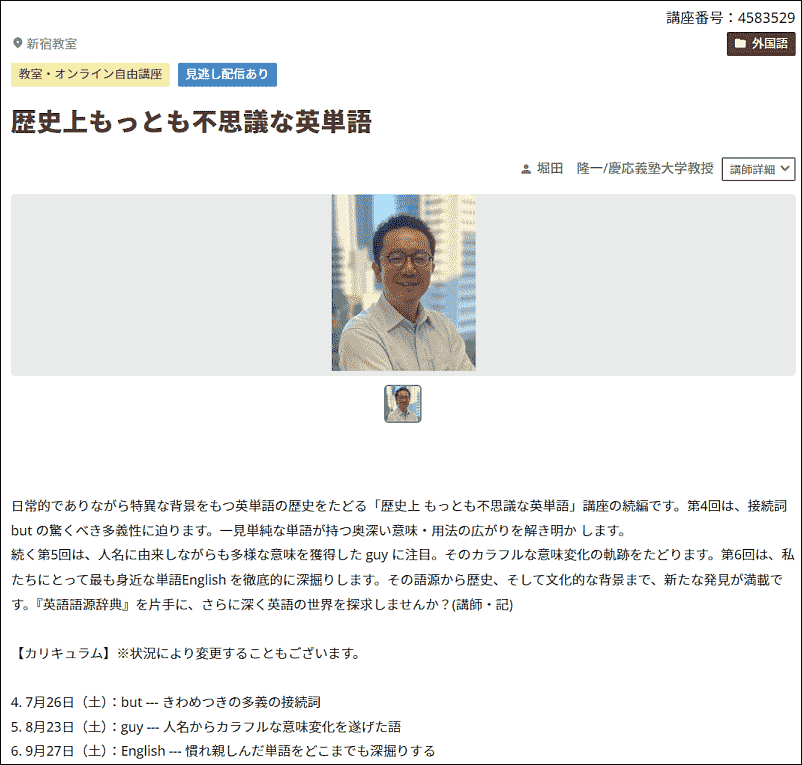

8月23日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第5回(夏期クールとしては第2回)となる「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」を配信しました.

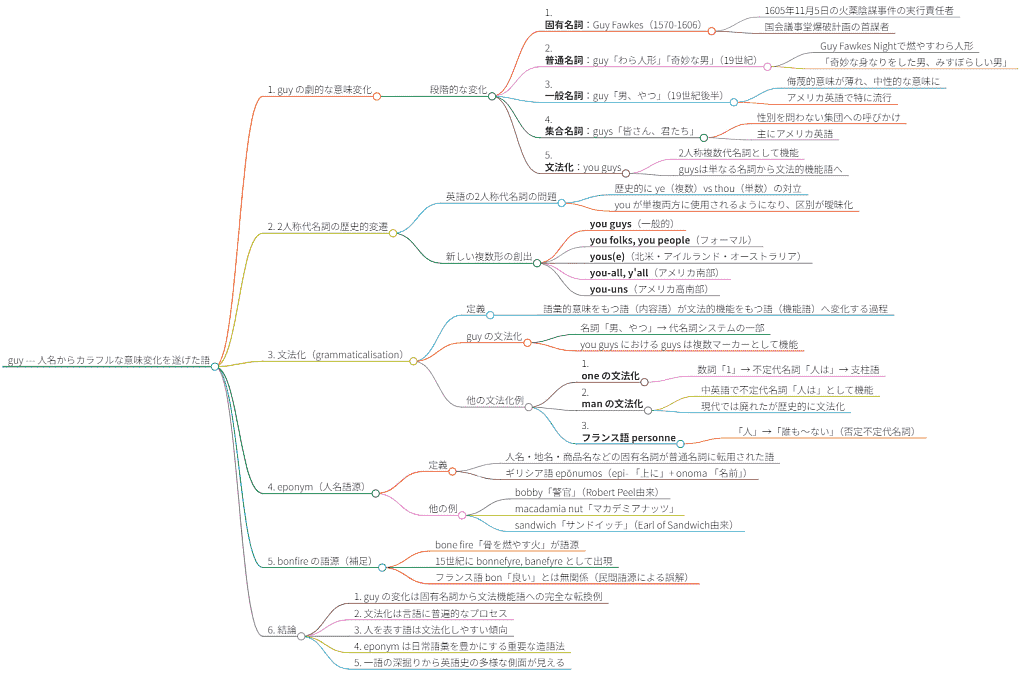

この第5回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

シリーズの次回,第6回は,9月27日(土)に「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-18 Mon

■ #5957. 8月23日(土),朝カル講座の夏期クール第2回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change][kdee][etymology][hel_education][helkatsu]

朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座が続いています.月一のペースで進行中のこのシリーズでは,「歴史上もっとも不思議な英単語」というテーマを掲げています.歴史の厚みを感じさせる語彙を一語ずつじっくりと味わい,『英語語源辞典』(研究社)等の信頼できる資料を手がかりに,言葉の変遷がもたらす驚きと発見に迫っています.

今度の土曜日8月23日の講座は夏期クールの2回目を迎えます.一見すると平凡な guy という語に焦点を絞り,この小さな単語がたどってきた劇的な意味の軌跡をたどることから話を始めます.その流れから人称代名詞 (personal_pronoun) の話題,文法化 (grammaticalisation) の問題,そして固有名詞に由来するeponymの事例相まで,話題は自在に広がっていきます.1単語から見えてくる英語史のダイナミズムと言語変化の妙味を存分にお楽しみください.

参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもご用意しております.皆さんのご都合のよい方法でご参加ください.申込み詳細は朝カルの公式ページでご確認いただけます.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2023-07-10 Mon

■ #5187. 固有名詞学のハンドブック [review][onomastics][personal_name][toponymy][eponym][demonym][toc]

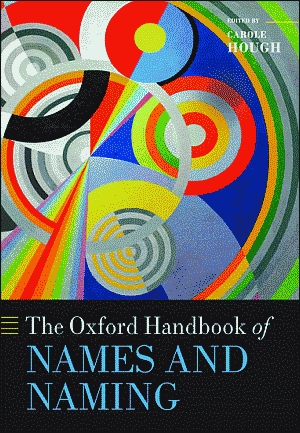

本ブログでは,「名前」を扱う言語学の分野,固有名詞学 (onomastics) に関する話題を多く取り上げてきた.人間の社会生活において名前が関わらない領域はほとんどないといってよく,名前の言語学は必然的に学際的なものとなる.実際,この分野には,昨今,熱い視線が注がれている.今回紹介するのは,この限りなく広い分野をエキサイティングに導入してくれるハンドブックである.

私はまだ Hought によるイントロを読んだにすぎないが,すでにこの分野のカバーする領域の広さに圧倒されている.以下に目次を示そう.

Front Matter

1. Introduction

Part I. Onomastic Theory

2. Names and Grammar

3. Names and Meaning

4. Names and Discourse

Part II. Toponomastics

5. Methodologies in Place-name Research

6. Settlement Names

7. River Names

8. Hill and Mountain Names

9. Island Names

10. Rural Names

11. Street Names: A Changing Urban Landscape

12. Transferred Names and Analogy in Name-formation

Part III. Anthroponomastics

13. Personal Naming Systems

14. Given Names in European Naming Systems

15. Family Names

16. Bynames and Nicknames

17. Ethnonyms

18. Personal Names and Anthropology

19. Personal Names and Genealogy

Part IV. Literary Onomastics

20. Theoretical Foundations of Literary Onomastics

21. Names in Songs: A Comparative Analysis of Billy Joel's We Didn't Start The Fire and Christopher Torr's Hot Gates

22. Genre-based Approaches to Names in Literature

23. Corpus-based Approaches to Names in Literature

24. Language-based Approaches to Names in Literature

Part V. Socio-onomastics

25. Names in Society

26. Names and Identity

27. Linguistic Landscapes

28. Toponymic Attachment

29. Forms of Address

30. Pseudonyms

31. Commercial Names

Part VI. Onomastics and Other Disciplines

32. Names and Archaeology

33. Names and Cognitive Psychology

34. Names and Dialectology

35. Names and Geography

36. Names and History

37. Names and Historical Linguistics

38. Names and Language Contact

39. Names and Law

40. Names and Lexicography

41. Place-names and Religion: A Study of Early Christian Ireland

Part VII. Other Types of Names

42. Aircraft Names

43. Animal Names

44. Astronomical Names

45. Names of Dwellings

46. Railway Locomotive Names and Train Names

47. Ship Names

End Matter

Bibliography

Index

800ページ超の大部ではあるが,それでも名前に関わる分野を網羅しているとは言えなさそうだ.それくらいに広い分野だということだ.固有名詞学,恐るべし.

・ Hough, Carole, ed. The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford: OUP, 2016.

2023-04-06 Thu

■ #5092. 商標言語学と英語史・歴史言語学の接点 [trademark][goshosan][youtube][voicy][heldio][link][semantics][semantic_change][metaphor][metonymy][synecdoche][rhetoric][onomastics][personal_name][toponymy][eponym][sound_symbolism][phonaesthesia][capitalisation][linguistic_right][language_planning][semiotics][punctuation]

昨日までに,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を通じて,複数回にわたり五所万実さん(目白大学)と商標言語学 (trademark linguistics) について対談してきました.

[ Voicy ]

・ 「#667. 五所万実さんとの対談 --- 商標言語学とは何か?」(3月29日公開)

・ 「#671. 五所万実さんとの対談 --- 商標の記号論的考察」(4月2日公開)

・ 「#674. 五所万実さんとの対談 --- 商標の比喩的用法」(4月5日公開)

[ YouTube ]

・ 「#112. 商標の言語学 --- 五所万実さん登場」(3月22日公開)

・ 「#114. マスクしていること・していないこと・してきたことは何を意味するか --- マスクの社会的意味 --- 五所万実さんの授業」(3月29日公開)

・ 「#116. 一筋縄ではいかない商標の問題を五所万実さんが言語学の切り口でアプローチ」(4月5日公開)

・ 次回 #118 (4月12日公開予定)に続く・・・(後記 2023/04/12(Wed):「#118. 五所万実さんが深掘りする法言語学・商標言語学 --- コーパス法言語学へ」)

商標の言語学というのは私にとっても馴染みが薄かったのですが,実は日常的な話題を扱っていることもあり,関連分野も多く,隣接領域が広そうだということがよく分かりました.私自身の関心は英語史・歴史言語学ですが,その観点から考えても接点は多々あります.思いついたものを箇条書きで挙げてみます.

・ 語の意味変化とそのメカニズム.特に , metonymy, synecdoche など.すると rhetoric とも相性が良い?

・ 固有名詞学 (onomastics) 全般.人名 (personal_name),地名,eponym など.これらがいかにして一般名称化するのかという問題.

・ 言語の意味作用・進化論・獲得に関する仮説としての "Onymic Reference Default Principle" (ORDP) .これについては「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]) を参照.

・ 記号論 (semiotics) 一般の諸問題.

・ 音象徴 (sound_symbolism) と音感覚性 (phonaesthesia)

・ 書き言葉における大文字化/小文字化,ローマン体/イタリック体の問題 (cf. capitalisation)

・ 言語は誰がコントロールするのかという言語と支配と権利の社会言語学的諸問題.言語権 (linguistic_right) や言語計画 (language_planning) のテーマ.

細かく挙げていくとキリがなさそうですが,これを機に商標の言語学の存在を念頭に置いていきたいと思います.

2023-04-04 Tue

■ #5090. 人名ベースの造語は eponym だが,では地名ベースの造語は何と呼ぶ? [eponym][toponymy][onomastics][personal_name][etymology][metonymy][semantic_change][word_formation][lexicology][terminology]

昨日の記事「#5089. eponym」 ([2023-04-03-1]) で,etymon が人名 (personal_name) であるような語について考察した(etymon という用語については「#3847. etymon」 ([2019-11-08-1]) を参照).ところで,人名とともに固有名詞学 (onomastics) の重要な考察対象となるのが地名 (place-name, toponym) である.とすれば,当然予想されるのは,etymon が地名であるような語の存在である.実際,国名というレベルで考えるだけでも japan (漆器),china (磁器),turkey (七面鳥)などがすぐに思い浮かぶ(cf. heldio 「#626. 陶磁器の china と漆器の japan --- 産地で製品を表わす単語たち」,「#625. Turkey --- トルコと七面鳥の関係」).

このような地名に基づいて作られた語も多くあるわけだが,これを何と呼ぶべきか.eponym はあくまで人名ベースの造語に与えられた名前である.toponym は place-name に対応する術語であり,やはり「地名」に限定して用いておくほうが混乱が少ないだろう.Crystal (165) は,このように少々厄介な事情を受けて,"eponymous places" と呼ぶことにしているようだ(これでも少々分かりくいところはあることは認めざるを得ない).Crystal が列挙している "eponymous places" の例を再掲しよう.

alsatian: Alsace, France.

balaclava: Balaclava, Crimea.

bikini: Bikini Atoll, Marshall Islands.

bourbon: Bourbon County, Kentucky.

Brussels sprouts: Brussels, Belgium.

champagne: Champagne, France.

conga: Congo, Africa.

copper: Cyprus.

currant: Corinth, Greece.

denim: Nîmes, France (originally, serge de Nîm).

dollar: St Joachimsthal, Bohemia (which minted silver coins called joachimstalers, shortened to thalers, hence dollars).

duffle coat: Duffel, Antwerp.

gauze: Gaza, Israel.

gypsy: Egypt.

hamburger: Hamburg, Germany.

jeans: Genoa, Italy.

jersey: Jersey, Channel Islands.

kaolin: Kao-ling, China.

labrador: Labrador, Canada.

lesbian: Lesbos, Aegean island.

marathon: Marathon, Greece.

mayonnaise: Mahó, Minorca.

mazurka: Mazowia, Poland.

muslin: Mosul, Iraq.

pheasant: Phasis, Georgia.

pistol: Pistoia, Italy.

rugby: Rugby (School), UK.

sardine: Sardinia.

sherry: Jerez, Spain.

suede: Sweden.

tangerine: Tangier.

turquoise: Turkey.

tuxedo: Tuxedo Park Country Club, New York.

Venetian blind: Venice, Italy.

いくらでもリストを長くしていけそうだが,全体として飲食料,衣料,工芸品などのジャンルが多い印象である.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2023-04-03 Mon

■ #5089. eponym [eponym][personal_name][onomastics][etymology][metonymy][semantic_change][word_formation][lexicology]

eponym とは人名に基づいて造られた語のことである.英語の具体例については「#2842. 固有名詞から生まれた語」 ([2017-02-06-1]),「#2849. macadamia nut」 ([2017-02-13-1]),「#3460. 紅茶ブランド Earl Grey」 ([2018-10-17-1]),「#3461. 警官 bobby」 ([2018-10-18-1]) で挙げてきた.また,eponym は「#5079. 商標 (trademark) の言語学的な扱いは難しい」 ([2023-03-24-1]) とも関係の深い話題である.McArthur の英語学用語辞典によれば,次の通り.

EPONYM [19c: from Greek epṓonumos named on]. (1) A personal name from which a word has been derived: John B. Stetson, the 19c US hatter after whom the stetson hat was named. (2) The person whose name is so used: The Roman emperor Constantine, who gave his name to Constantinople. (3) The word so derived: stetson, Constantinople. The process of eponymy results in many forms: (1) Such simple eponyms as atlas, which became popular after the 16c Flemish cartographer Gerardus Mercator put the figure of the titan Atlas on the cover of a book of maps. (2) Compounds and attributive constructions such as loganberry after the 19c US lawyer James H. Logan, and Turing machine after the 20c British mathematician Alan Turing. (3) Possessives such as Parkinson's Law after the 20c British economist C. Northcote Parkinson, and the Islets of Langerhans after the 19c German pathologist Paul Langerhans. (4) Derivatives such as Bowdlerize and gardenia, after the 18c English expurgator of Shakespeare, Thomas Bowdler, and the 19c Scottish-American physician Alexander Garden. (5) Clippings, such as dunce from the middle name and the first element of the last name of the learned 13c Scottish friar and theologian John Duns Scotus, whose rivals called him a fool. (6) Blends such as gerrymander, after the US politician Elbridge Gerry (b. 1744), whose redrawn map of the voting districts of Massachusetts in 1812 was said to look like a salamander, and was then declared a gerrymander. The word became a verb soon after. Works on eponymy include: Rosie Boycott's Batty, Bloomers and Boycott: A Little Etymology of Eponymous Words (Hutchinson, 1982) and Cyril L. Beeching's A Dictionary of Eponyms (Oxford University Press, 1988).

ここで eponym は語源的に(一部であれ)人名に基づいている語,etymon が人名であるような語として,あくまで語源的な観点から定義されていることに注意したい.つまり後にさらに別の語形成を経たり,意味変化を経たりした語も含まれ,今となっては形態や意味においてオリジナルの人(名)からは想像できないほど遠く離れてしまっているケースもあるということだ.語源的に定義づけられているという特殊性を除けば,eponym はその他の一般の語とさほど変わらない振る舞いをしているといえるのではないか.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2023-03-24 Fri

■ #5079. 商標 (trademark) の言語学的な扱いは難しい [trademark][onomastics][eponym][semantic_change][prototype]

昨日の記事で紹介した「#5078. 法言語学 (forensic linguistics)」 ([2023-03-23-1]) は広く「法と言語」を扱う分野ととらえてよい.そこで論じられる問題の1つに商標 (trademark) がある.商標にはコピーライトが付与され,法的に守られることになるが,対応する商品があまりに人気を博すると,商標は総称的 (generic) な名詞,つまり普通名詞に近づいてくる.法的に守られているとはいえ,社会の大多数により普通名詞として用いられるようになれば,法律とて社会の慣用に合わせて変化していかざるを得ないだろう.商標を言語的に,社会的にどのように位置づけるかは実際的な問題である.

McArthur の用語辞典を参照すると,trademark が言語学的に厄介であることがよく分かる.

TRADEMARK, also trade mark, trade-mark, [16c]. . . . A sign or name that is secured by legal registration or (in some countries) by established use, and serves to distinguish one product from similar brands sold by competitors: for example, the shell logo for Shell, the petroleum company, and the brand name Jacuzzi for one kind of whirlpool bath. Legal injunctions are often sought when companies consider that their sole right to such marks has been infringed; the makers of Coke, Jeep, Jell-O, Kleenex, Scotch Tape, and Xerox have all gone to court in defence of their brand (or proprietary) names . . . . Although companies complain when their trademarks begin to be used as generic terms in the media or elsewhere, their own marketing has often, paradoxically, caused the problem: 'Most marketing people will try hard to get their brand names accepted by the public as a generic. It's the hallmark of success. But then the trademarks people have to defend the brand from becoming a generic saying it is unique and owned by the company' (trademark manager, quoted in Journalist's Week, 7 Dec. 1990).

There is in practice a vague area between generic terms proper, trademarks that have become somewhat generic, and trademarks that are recognized as such. The situation is complicated by different usages in different countries: for example, Monopoly and Thermos are trademarks in the UK but generics in the US. Product wrappers and business documents often indicate that a trademark is registered by adding TM (for 'trademark') or R (for 'registered') in a superscript circle after the term, as with English TodayTM, Sellotape®. The term usually differs from trade name [first used c.1860s] by designating a specific product and not a business, service, or class of goods, articles, or substances: but some trademarks and trade names may happen to be the same. Everyday words of English that were once trademarks (some now universal, some more common in one variety of English than another, some dated, all commonly written without an initial capital) include aspirin, bandaid, cellophane, celluloid, cornflakes, dictaphone, escalator, granola, hoover, kerosene, lanolin, mimeograph, nylon, phonograph, shredded wheat, zipper. Trademarks facing difficulties include Astroturf, Dacron, Formica, Frisbee, Hovercract, Jacuzzi, Laundromat, Mace, Muzak, Q-Tips, Scotch Tape, Styrofoam, Teflon, Vaseline, Xerox. The inclusion of such names in dictionaries, even when marked 'trademark' or 'proprietary term', indicates that their status has begun to shift. Trademark names used as verbs are a further area of difficulty, both generally and in lexicography. One solution adopted by publishers of dictionaries is to regard the verb forms as generic, with a small initial letter: that is, Xerox (noun), but xerox (verb).

商標の位置づけが空間的に変異し,時間的に変化し得るとなれば,言語変化や歴史言語学の話題としてみることもできるだろう.「商標の英語史」というのもなかなかおもしろそうなテーマではないか.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2018-10-18 Thu

■ #3461. 警官 bobby [prime_minister][etymology][personal_name][eponym][slang][history]

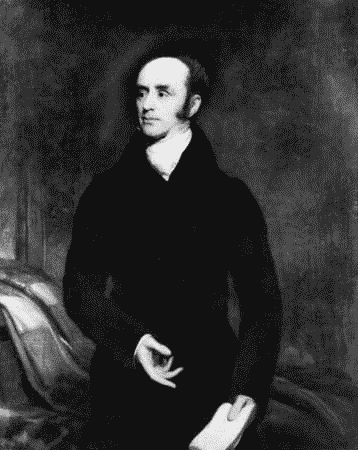

昨日の記事「#3460. 紅茶ブランド Earl Grey」 ([2018-10-17-1]) で,イギリス首相に由来する(といわれる)紅茶の名前について触れた.同じくイギリス首相に由来する,もう1つの表現を紹介しよう.イギリスで警官のことを俗語で bobby と呼ぶが,これは首都警察の編成に尽力した首相・内務大臣を歴任した Sir Robert Peel (1788--1850) の愛称,Bobby に由来するといわれる.

Peel は,19世紀前半,四半世紀にわたってイギリス政治を牽引した政界の重鎮である.初期の業績としては,Metropolitan Police Act を1828年に通過させ,翌1829年,首都警察を設置したことが挙げられる.その後,bobby が警官の意の俗語となっていった.いつ頃からの用法かは正確にはわからないが,OED の初例は1844年のものである.

1844 Sessions' Paper June 341 I heard her say..'a bobby'..it was a signal to let them know a policeman was coming.

首都警察の設置と同じ1829年には「カトリック教徒解放法案」も成立させており,著しい敏腕振りを発揮している.Peel は党利党略ではなく国家の利益を第一に考えた(この点では,昨日取り上げた Earl Grey も同じだった).Peel はもともと地主貴族階級の砦であった「穀物法」を切り崩すことを目論んでいたが,1845年のアイルランドのジャガイモ飢饉を機に,穀物法廃止に踏み切る決断を下した.そして,翌年に廃止を実現した.19世紀の大改革を次々と成し遂げた首相だった.

なお,同じく俗語の「警官」として実に peeler という単語もあるので付け加えておきたい.

2018-10-17 Wed

■ #3460. 紅茶ブランド Earl Grey [prime_minister][etymology][personal_name][eponym][history]

一般には Earl Grey といえば,紅茶の高級ブランドが想起されるかもしれない.Twinings にも同名の製品があるが,もともとは Jackson's 社製である.柑橘類の一種ベルガモット (bergamot) で香りづけをした癖のある風味で知られる.名前の由来は,しばしば 2nd Earl Grey こと Charles Grey (1764--1845) が,中国から帰任したときに持ち帰った中国茶のブレンド法にあるとされるが,この説の真偽のほどは定かではない.何しろ Earl Grey's mixture として現われる初例は,Grey が亡くなってから数十年も経った1884年のことなのだ.OED によるレポート Early Grey: The results of the OED Appeal on Earl Grey tea では,問題の紅茶ブランドの名前の由来について突っ込んだ記述があるので必読.

Earl Grey は,1830--34年に首相を務めたホイッグの政治家である.Eton と Cambridge で教育を受けた典型的な貴族で,22歳のときに国会議員となり,若いときから浮き名を流していた.しかし,Grey は George IV が王妃キャロラインを離縁させようと画策した際に王妃をかばい続けたことから,その後も王に嫌われ続け,おりしも自由トーリ主義の潮流にあって,政治的には長らく干されることになった.しかし,George IV が1830年に亡くなると,Grey に復活の機会が訪れた.新しく即位した William IV は Grey の古くからの親友だったからだ.ホイッグが政権を取り戻し,首相となった Grey (任期1830--34年)は,悲願だった選挙法改正を実現すべく邁進した.1831年,Grey の提示した改正法案は貴族院で否決されてしまったが,それを受けて民衆暴動が勃発.翌1832年,再び法案が議会にかけられ,紆余曲折を経ながらも結果として通過した.世にいう the First Reform Bill である.これによって年価値10ポンド以上の家屋・店舗・事務所などを所有する者や借家人にも選挙権が与えられることになり,有権者の数はイギリス全体で50万人から81万人にまで増えた.特にスコットランドでは4500人から5万5000人へと急増したという.

19世紀の大衆民主政治の立役者と香り豊かなミルクティーとの間に,実際のところどのような関係があるのか,真実を知りたいところである.

2017-06-23 Fri

■ #2979. Chibanian はラテン語? [eponym][toponym][suffix][waseieigo][word_formation][etymology][latin]

6月7日,国立極致研究所や茨城大学などの研究チームが,約77万?12万6千年前の時代を代表する千葉県市原市の地層を国際的な基準地にするよう国際組織に申請した.来年にかけて,地球の磁気が反転した証拠をとどめる同時代の地層として,イタリアの強力なライバルと競い合うことになるという.申請された時代名は「チバニアン」 (Chibanian) であり,もし認められれば,日本由来の地質時代の名前としては初めてのものになるという.

「チバニアン」を「ラテン語で「千葉の時代」」と注釈をつけている新聞記事があった.この注釈に少なからぬ違和感を感じたので,その違和感の所在をここに記しておきたい.

「チバ」 (Chiba) の部分と「ニアン」 (-nian) の部分に分けて論じよう.まず,最初に第2要素「ニアン」 (-nian) から.-nian は,確かに起源としてはラテン語の形容詞語尾に遡るとは言える(厳密には,最初の n は先行する語幹に属するものと考える必要があるが).しかし,本当のラテン語であれば -nian で終わることはありえず,性・数・格に応じた何らかの屈折語尾が付加して,-nianus や -niana などとして現われるはずである.しかし,そのような語尾がないということは,-nian で終わる語形は,ラテン語としての語形ではないということになる.それは現代ヨーロッパ語の語形であり,諸事情から国際語としての英語の語形と考えるのが妥当だろう.-nian は,歴史的にはラテン語に由来するということができても,新語が作られた現代の共時的観点からは,ラテン語に属しているとは言えず,おそらく英語に属しているというべきだろう.「ラテン語で「千葉の時代」」という注釈は,歴史(語源・由来)と共時態の事実(現在の所属)を混同していることになる.

「チバニアン」をラテン単語とみなすことの違和感は,「シーチキン」などの和製英語を英単語とみなす違和感と同一のものである(「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1]) を参照).「シー」 (sea) も「チキン」 (chicken) も,歴史的には明らかに英語由来の単語である.しかし,それを組み合わせた「シーチキン」 (sea chicken) は,いかに英単語風の体裁をしているにせよ,(英語へ逆輸入されない限り)英語の語彙には存在しない以上は日本語の単語と言わざるを得ない.起源は英語であっても,現在の共時的な所属は日本語なのである.

次に,第1要素の「チバ」 (Chiba) について.こちらは,-nian と異なり,歴史的にも現在の共時態としてれっきとした日本語の単語であると言い切ってよさそうだが,必ずしもそうではないと議論することは不可能ではない.歴史的に日本語であるということに異論はないが,今回の造語の背景,すなわち国際的な地質学に供するという目的をもった文脈を考慮すれば,それは世界の一角を占める地名としての「チバ」を指すに違いない.命名者の日本人研究者や(私を含めて)多くの日本人は,日本の地名としての「千葉(県市原市)」を意識するに違いないが,世界に受け入れられたあかつきには,むしろ受け入れられたというその理由により,「チバ」は世界の地名となるだろう.地名は,世界に開かれたものとしてとらえるとき,たとえその語源や語形成が明らかに○○語のものだったとしても,共時的には○○語のものではないと論じることができそうである.では,○○語ではなく何語の単語なのかといえば,よく分からないのだが,ある種の普遍語の単語と述べるにとどめておきたい.固有名詞は特定の言語に属さないのではないかという問題については,「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]),「#2397. 固有名詞の性質と人名・地名」 ([2015-11-19-1]) を参照されたい.

以上より,「チバニアン」 を構成すると考えられる2つの要素のいずれについても,共時的な観点からは,「ラテン語である」とは決して言えない.なお,この新聞記者に目くじらを立てているというよりは,違和感を説明しようとして考えたことを文章にしてみただけである.卑近な話題で言語学してみたということで,あしからず.

結局のところ,「チバニアン」は英語なのだろうか,そうでなければ何語なのだろうか・・・.

2017-02-13 Mon

■ #2849. macadamia nut [eponym][etymology][patronymy]

「#2842. 固有名詞から生まれた語」 ([2017-02-06-1]) で挙げたリストのなかに macadamize /məˈkædəˌmaɪz/ という単語がある.「〈道路〉をマカダム工法で(砕石で)舗装する」ほどの意味で,この工法を発明したスコットランドの技師 J. L. McAdam (1756--1836) に由来する eponym である.OED によると,1823年に初出している(父称 Mc については,「#1673. 人名の多様性と人名学」 ([2013-11-25-1]) を参照).

ここで想起されるのは macadamia nut (マカダミアナッツ)である.案の定,こちらも,別人ではあるが,やはりスコットランド出身の Macadam 氏に由来するようだ.この人物は John Macadam (1827--65) というスコットランド生まれの化学者・医師で,当時 Secretary of the Philosophical Institute of Victoria という地位に就いていた.では,彼がマカダミアナッツを発見したのかというと,そういうわけではない.何でもオーストラリアに移住していた F. von Mueller という植物学者が,同協会の有能な秘書であり,友人でもあった Macadam 氏の名前をとって,この樹木に macadamia /ˌmækəˈdeɪmiə/ という属名をつけたということらしい(アルバーラ,p. 125).樹木名として,1858年に Mueller が次のように初出させている.

1858 F. von Mueller in Trans. Philos. Inst. Victoria 2 72 Macadamia ... A tree of oriental subtropical Australia, with leaves three in a whorl or rarely opposite.

マカダミアナッツはハワイでよく生産されているので思い違いされやすいが,上の引用にあるとおり,原産地はオーストラリアである.別名 Queensland nut とも言われるように,Queensland 南部を原産地とする.なお,この植物を発見した人物は,上に挙げた Mueller ではなく,アラン・カニンガムなる別の植物学者だということだ.「発見」とはいっても,西洋人による発見のことであり,先住民アボリジニはオーストラリアに渡ってきた4万年ほど前から食していたことだろう.

カリカリ感と香ばしさに優れた酒のつまみである.

・ ケン・アルバーラ(著),田口 未和(訳) 『ナッツの歴史』 原書房,2016年.

2017-02-06 Mon

■ #2842. 固有名詞から生まれた語 [eponym][toponym][onomastics][etymology][metonymy][semantic_change][lexicology]

シップリー (722--39) に「固有名詞から生まれた言葉」の一覧がある.以下では,その一覧を参照用に再現する.各表現の故事来歴について詳しくは直接シップリーに,あるいは各種の辞書に当たっていただきたい.とりあえず,このような表現がたくさんあるものだということを示しておきたい.

Adonis

agaric

agate

Alexandrine

Alice blue

America

ammonia

ampere

Ananias

Annie Oakley

aphrodisiac

areopagus

argosy

Argus-eyed

arras

artesian well

astrachan

Atlantic

atlas

babbitt

bacchanals

bakelite

barlett (pear)

battology

bayonet

begonia

bellarmine

bergamask

bison

blanket

bloomers

bobby

bohemian

bowdlerize

bowie

boycott

braille

brie

Brithg's disease

bronze

brougham

Brownian movement

brummagem

bunsen (burner)

Casarean

camembert

cantaloup

cardigan

caryatid

Cassandra

cereal

chalcedony

cherrystone clams

Chippendale

coach

Colombia, Columbia

cologne

colophony

colt

copper

coulomb

cravat

cupidity

currant

daguerreotype

dauphin

derby

diesel (engine)

diddle

doily

dollar

dumdum bullet

Duncan Phyfe

Dundreary (whiskers)

echo

epicurean

ermine

erotic

euhemerism

euphuism

Fabian

Fahrenheit

faience

Fallopian

farad

Ferris (wheel)

fez

forsythia

frankfurter

frieze

galvanize

gamboges

gardenia

gargantuan

gasconade

gauss

gavotte

gibus

Gilbertian

gladstone (bag)

Gobelin

gongorism

Gordian knot

gothite

greengage

Gregorian (calendar/chant)

guillotine

hamburger

havelock

Heaviside layer

hector

helot

henry

hermetically

hiddenite

Hitlerism

Hobson's choice

hyacinth

indigo

iridium

iris

jacinth

Jack Ketch

Jack Tar

jeremiad

jobation

Jonah

joule

jovial

Julian calendear

laconic

lambert

landau

Laputan, Laputian

lavalier

lazar

leather-stocking

Leninism

Leyden jar

lilliputian

limousine

loganberry

Lothario

lyceum

lynch

macadamize

machiavellian

machinaw

mackintosh

magnet

magnolia

malapropism

Malpighian tubes

manil(l)a

mansard roof

marcel

martinet

Marxist

maudlin

mausoleum

maxim (gun)

mayonnaise

mazurka

McIntosh (apple)

Melba toast

Mendelian

mentor

Mercator projection

mercerize

mercurial

meringue

mesmerism

mho

milliner

mnemonic

morphine

morris chair

morris dance

Morse code

negus

nicotine

Nestor

Occam's razor

odyssey

ogre

ohm

Olympian

panama (hat)

panic

parchment

Parthian glance, Parthian shot

pasteurize

peach

peeler

peony

percheron

philippic

pinchbeck

Platonic

Plimsoll line [mark]

poinsettia

polka

polonaise

pompadour

praline

Prince Albert

procrustean

protean

prussic (acid)

Ptolemaic system

Pullman

pyrrhic victory

pyrrhonism

quisling

quixotic

raglan

rhinestone

rodomontade

Roentgen ray

roquefort

Rosetta Stone

Rosicrucian

Salic (law)

Sally Lunn

Samaritan

sandwich

sardine

sardonic

sardonyx

satire

saxophone

scrooge

Seidlitz

sequoia

shanghai

Sheraton

shrapnel

silhouette

simony

sisyphean

socratic

solecism

spaniel

Spencer

spinach

spruce

Stalinism

stentorian

Steve Brodie

sybarite

tabasco

tangerine

tarantella

tarantula

thrasonical

timothy

titanic

tobacco

Trotskyte

trudgen

Vandyke

vaudeville

venery

Victoria

volcano

volt

vulcanize

watt

Wedgwood ware

Wellington (boot)

Winchester rifle

wulfenite

Xant(h)ippe

Zeppelin

場所や人の名前をもとに,その来歴や何らかの特徴を反映した普通名詞が生まれるのは,主に metonymy の作用と考えられる.また,本来は固有の指示対象をもっていたものが,一般的に用いられるようになったという点で,意味の拡大の事例ともいえるだろう.

シップリーの語源に関するリストとしては,ほかに「#1723. シップリーによる2重語一覧」 ([2014-01-14-1]) でも話題にしたので参照を.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow