2022-10-22 Sat

■ #4926. yacht の <ch> [dutch][loan_word][silent_letter][consonant][spelling_pronunciation][metathesis][phoneme][grapheme][spelling_pronunciation_gap][spelling][consonant][phonology][orthography][digraph][eebo]

学生から <ch> が黙字 (silent_letter) となる珍しい英単語が4つあるということを教えてもらった(貴重な情報をありがとう!).drachm /dræm/, fuchsia /ˈfjuːʃə/, schism /sɪzm/, yacht /jɑt/ である.典拠は「#2518. 子音字の黙字」 ([2016-03-19-1]) で取り上げた磯部 (7) である.

今回は4語のうち yacht に注目してみたい.この語は16世紀のオランダ語 jaght(e) を借用したもので,OED によると初例は以下の文である(cf. 「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1])).初例で t の子音字がみられないのが気になるところではある.

a1584 S. Borough in R. Hakluyt Princ. Navigations (1589) ii. 330 A barke which was of Dronton, and three or foure Norway yeaghes, belonging to Northbarne.

英語での初期の綴字(おそらく発音も)は,原語の gh の発音をどのようにして取り込むかに揺れがあったらしく,様々だったようだ.OED の解説によると,

Owing to the presence in the Dutch word of the unfamiliar guttural spirant denoted by g(h), the English spellings have been various and erratic; how far they represent varieties of pronunciation it is difficult to say. That a pronunciation /jɔtʃ/ or /jatʃ/, denoted by yatch, once existed seems to be indicated by the plural yatches; it may have been suggested by catch, ketch.

<t> と <ch> が反転した yatch とその複数形の綴字を EEBO で検索してみると,1670年代から1690年代までに50例ほど上がってきた.ちなみに,このような綴字の反転は中英語では珍しくなく,とりわけ "guttural spirant" が関わる場合にはよく見られたので,ある意味ではその癖が初期近代英語期にまではみ出してきた,とみることもできるかもしれない.

yatch の発音と綴字については,Dobson (371) が次のように言及している.

Yawt or yatch 'yacht' are two variant pronunciations which are well evidenced by OED; the former is due to the identification of the Dutch spirant [χ] with ME [χ], of which traces still remained when yacht was adopted in the sixteenth century, so that it was accommodated to the model of, for example, fraught and developed with it, while OED suggests that the latter is due to analogy with catch and ketch---it is certainly due to some sort of corrupt spelling-pronunciation, in the attempt to accommodate the word to native models.

<t> と <ch> の綴字上の反転と,それに続く綴字発音 (spelling_pronunciation) の結果生み出された yacht の妙な異形ということになる.

・ 磯部 薫 「Silent Consonant Letter の分析―特に英語史の観点から見た場合を中心として―」『福岡大学人文論叢』第5巻第1号, 1973年.117--45頁.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2022-09-10 Sat

■ #4884. 英語の2重母音と3重母音 [diphthong][triphthong][vowel][phoneme][phonology][sound_change]

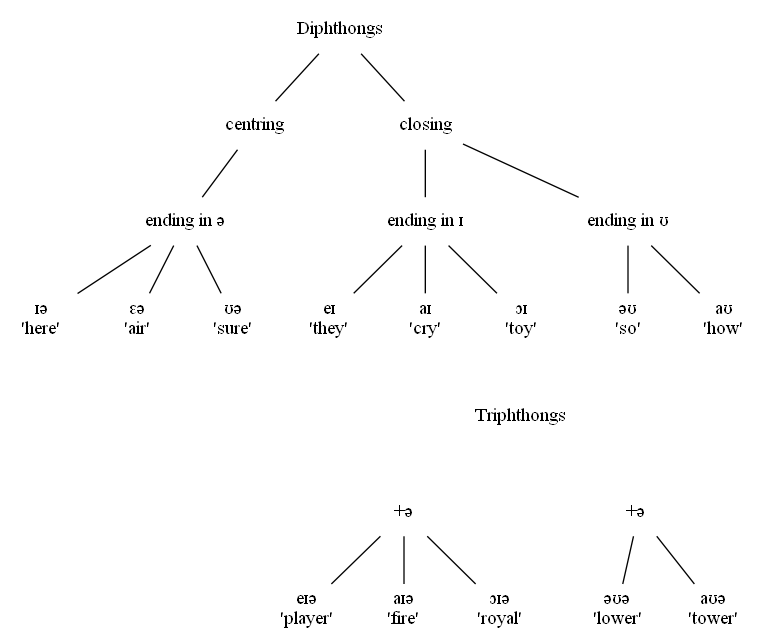

英語の2重母音 (diphthong) と3重母音 (triphthong) は,歴史のなかで種類・数ともに変化し続けてきた.様々な変化を遂げてきた結果,現代英語(標準変種)では計13種が確認されている.音韻論的な観点から整理すると,以下のような体系的な図となる.この図は Crystal (251) の図を改変したものである(SVG版もあり).

2重母音は,第2モーラの母音が (1) 曖昧母音 /ə/ で終わるか,(2) 高母音 /ɪ/, /ʊ/ で終わるか,の計3種に限られるという特徴がある.

3重母音は,上記の高母音で終わる2重母音の後に,第3モーラとして曖昧母音 /ə/ が付される5種に限られる.

歴史的にみると,2重母音や3重母音のみならず単母音 (monophthong) もおおいに変化してきた.英語は全体として母音を激しくかき回してきたという経緯がある.どのように変化してきたのか,なぜそれほど変化してきたのかについては,以下の記事を参照.

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2181. 古英語の母音体系」 ([2015-04-17-1])

・ 「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1])

・ 「#4108. boy, join, loiter --- 外来の2重母音の周辺的性格」 ([2020-07-26-1])

・ 「#4521. 英語史上の主要な母音変化」 ([2021-09-12-1])

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2022-08-23 Tue

■ #4866. 英語の音と形と2重分節 --- 通信スクーリング「英語学」 Day 2 [english_linguistics][phonetics][phonology][voicy][reference][double_articulation][2022_summer_schooling_english_linguistics]

「英語学」スクーリングの Day 2 です.いよいよ本格的に中身に入っていきますが,今日のキーワードは2重分節 (double_articulation),音素 (phoneme),形態素 (morphology) です.「語とは何か?」という抜き差しならない議論でも盛り上げたいと思います.開口一番の早口言葉はネタです(笑).

1. 英語の早口言葉: 「#3093. 早口言葉と tongue twisters」 ([2017-10-15-1])

2. 音声学,音韻論,形態論

2.1 2重分節: 「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1])

2.2 形態素と音素 (morpheme vs phoneme)

2.3 音素と音 (phoneme vs phone): 音韻論と音声学の違い

3. 音素

3.1 母音: 「#19. 母音四辺形」 ([2009-05-17-1])

3.2 子音: 「#1813. IPA の肺気流による子音の分類」 ([2014-04-14-1])

3.3 英語と日本語の音素: 「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1])

3.4 韻律 (prosody): 様々な韻律的特徴

4. 形態素

3.1 語の定義を巡って: 語とは何か?

3.2 屈折形態論と派生形態論: 「#2653. 形態論を構成する部門」 ([2016-08-01-1])

3.3 複合語を巡って: 様々な複合語

5. 本日の復習は heldio 「#449. 言語の2重分節とは何か?」,およびこちらの記事セットより

2022-08-11 Thu

■ #4854. モーラ伯リズムと強勢拍リズム [syllable][mora][phonology][prosody][typology][japanese][rhythm][stress][world_englishes]

昨日の記事「#4853. 音節とモーラ」 ([2022-08-10-1]) に引き続き,日英語の韻律を比較対照する.以下,窪薗 (27--28) を参照する.

日本語はモーラ(音節)拍リズム (mora-timed/syllable-timed rhythm) をもち,英語は強勢拍リズム (stress-timed rhythm) をもつといわれる.

日本語のモーラ(音節)拍リズムとは,同じ長さの単位(モーラや音節などの単位で,日本語の場合には典型的にモーラ)が連続して現われるもので,「連続のリズム」 (rhythm of succession) あるいは「機関銃リズム」 (machine-gun rhythm) とも呼ばれる.英語母語話者にとって,日本語のリズムは「ダダダダダダダダ」のように単調なものに聞こえるという.

一方,英語の強勢拍リズムとは,強勢のある音節とない音節とが典型的に交互に現われるもので,「交替のリズム」 (rhythm of alternation) あるいは「モールス信号リズム」 (Morse-code rhythm) ともいわれる.日本語母語話者にとって,英語のリズムは強弱のメリハリのある音の塊の繰り返しと聞こえる.日英語の基本的なリズム感は,このように類型論的に対照的なため,お互いに違和感が大きい.

現代英語が強勢伯リズムをもつことは間違いないが,英語史の観点からは,この事実ですら相対化して捉えておく必要がある.古英語は純粋な強勢伯リズムの言語ではなかったという議論もあるし,現代の世界英語でしばしば音節伯リズムが聞かれることも確かである.一方,英語に染みついた強勢伯リズムこそが,英語史を通じて豊富にみられる母音変化の原動力だったとする見解もある.英語史におけるリズム (rhythm) の役割は,思いのほか大きい.以下の記事も要参照.

・ 「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1])

・ 「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1])

・ 「#3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語?」 ([2019-04-19-1])

・ 「#4470. アジア・アフリカ系の英語にみられるリズムと強勢の傾向」 ([2021-07-23-1])

・ 「#4799. Jenkins による "The Lingua Franca Core"」 ([2022-06-17-1])

・ 窪薗 晴夫 「第1章 音韻論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝 司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-08-10 Wed

■ #4853. 音節とモーラ [syllable][mora][phonology][phonetics][prosody][typology][japanese]

音韻論上,音節 (syllable) とモーラ (mora) は異なる単位である.モーラのほうが小さい単位であり,たいてい長母音や2重母音は音節としては1音節とカウントされるが,モーラとしては2モーラとカウントされる.日本語からの例から,両者の関係を整理しておこう(窪薗,p. 15).

| 単語 | 音節 | モーラ |

| ---------------------- | ----------------------------- | ----------- |

| オバマ | 3 (o.ba.ma) | 3 (o-ba-ma) |

| ブッシュ | 2 (bus.syu) | 3 (bu-s-syu) |

| クリントン | 3 (ku.rin.ton) | 5 (ku-ri-n-to-n) |

| トヨタ | 3 (to.yo.ta) | 3 (to-yo-ta) |

| ホンダ | 2 (hon.da) | 3 (ho-n-da) |

| ニッサン | 2 (nis.san) | 4 (ni-s-sa-n) |

ロシアの言語学者 Trubetkoy によれば,世界の言語は「モーラ言語」と「音節言語」に分類できるという.これに従うと,日本語はモーラ言語,英語は音節言語ということになる.しかし,窪薗 (16--17) は,最小性制約 (minimality constraint) の事例に触れながら,次のように指摘している.

人間の言語を音節言語とモーラ言語に分ける考え方は,言語間の違いをある程度捉えている一方で,音節とモーラを共存できない単位として捉えるという問題点をはらんでいる.実際には,英語のような「音節言語」にもモーラは必要であり,一方,日本語(標準語)のように「モーラ言語」とされる言語にも音節が不可欠となる.

例えば英語では,1音節の語は多いが1モーラの語は許容されない.[pin] pin や [pi:] pea という2モーラの1音節語は存在するが,[pi] という1モーラの長さの1音節語は存在しない.偶然に存在しないのではなく,構造的に許容されないのである.……〔中略〕……最小性制約は英語のアルファベット発音にも表れており,アルファベットを1つずつ語として発音する場合には A は [æ] ではなく [ei],B も [b] や [bi] ではなく [bi:] と2モーラ(以上)の長さで発音される.

一方,モーラ言語とされる日本語(標準語)の記述にも音節という単位が不可欠となる.例えば外来語の短縮形には〔中略〕「2モーラ以上」という条件だけでなく,「2音節以上」という条件も課される.チョコ(<チョコレート)やスト(<ストライキ)という2音節2モーラの短縮はあっても,*パン(<パンフレット)や*シン(<シンポジウム),*パー(<パーマエント(ウェーヴ))という短縮形が許容されないのはこのためである.2モーラの音節で始まる語は3モーラ目までを残して,2音節の短縮形(パンフ,シンポ,パーマ)が作り出される.

ここから,音節とモーラは二律背反的な単位ではなく,1つの言語のなかで同居し,補完的な関係にある単位ととらえる必要があることが分かる.日本語の音節やモーラについては,以下の記事も参照.

・ 「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1])

・ 「#3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語」 ([2019-07-03-1])

・ 「#3720. なぜ英語の make は日本語に借用されると語末に母音 /u/ のついた meiku /meiku/ となるのですか?」 ([2019-07-04-1])

・ 「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1])

・ 「#4624. 日本語のモーラ感覚」 ([2021-12-24-1])

・ 窪薗 晴夫 「第1章 音韻論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-05-29 Sun

■ #4780. weaken に対して strengthen, shorten に対して lengthen [suffix][word_formation][phonology][morphology][chiguhagu_channel][antonymy][word_formation][derivation]

khelf(慶應英語史フォーラム)の内輪の話しで恐縮ですが,英語史・英語学上の遊びのようなものとして「ちぐはぐチャンネル」 (chiguhagu_channel) という企画を,かれこれ2年ほど続けています.一定の割合で良い「ちぐはぐ」が出てくるもので,本格的な議論の出発点となることも多く,私も楽しんでいます.Slack というチャットツールのなかの「チャンネル」(コーナーのようなもの)として立てたので,こんな名前がついています.その意義は次の通り.

'

宇宙と人生の機微を17文字,31文字で表現するのが俳句,短歌だとすれば,言語(英語)の不条理を1~2行で表現するのが「ちぐはぐチャンネル」です.切れ味で勝負するもよし,「あはれ」「をかし」で勝負するもよし,理屈で勝負するもよし.学者も学生も素人も区別なく,同じ土俵で「詠む」ことに徹するチャンネルです.

さて,先日大学院生より鋭い「ちぐはぐ」が投稿されました(この大学院生とは,目下準備中の『英語史新聞』第2号の編集委員長を務めてくれている李さんです.第2号も乞うご期待!).

weak(形) → weaken(動)

strength(名) → strengthen(動)

たったの2行ですが,きわめて鋭角な指摘.オオっとうなりました.その後,この「ちぐはぐ」にインスピレーションを受け,私から次のような趣旨で「返歌」しました.

李さんのちぐはぐに完全に便乗させてもらいます.

short(形) → shorten(動)

length(名) → lengthen(動)

この問題を考えながら,どこかで読んだことがあるなと記憶の糸をたどっている最中なのですが,動詞を作る接尾辞 -en は,確か基体の末尾の音を選ぶ(阻害音だったかな・・・)ということだったと思うのですね.形容詞の strong や long は鳴音 /ŋ/ で終わるので,-en が接続しない(というよりは接続できない)ということではないかと.もっと調べてみます,というか思い出してみます.

その後,この典拠を思い出し,たどり着くことができました.Jespersen でした.Jespersen の pp. 355--56 を中心として,その前後に動詞を作る接尾辞 -en に関する詳細な解説があります.原則として -en は阻害音 (obstruent) で終わる基体につき,鳴音 (sonorant) や母音で終わる基体にはつかないということです.このため *strongen や *longen とはなり得ず,このルールにかなう別の基体(今回のケースでは名詞形 strength, length)が選ばれ,そこに -en がついたということです.

There are no examples of n-vbs formed from adjs in vowels (or diphthongs): free, blue, low, slow, hight, sly, shy, new; narrow, yellow, steady, holy; nor of such disyllables as able, noble; nor of adjs in m, n, ŋ, r: slim, thin, brown, clean, long, strong; far, poor, near. Note the contrast in Kipling L 135 to see the smoke roll outward, thin and thicken again | Hardy L 147 her hair greyed and whitened | Quincey 295 to soften and refine the feelings.

. . . .

Our rule accounts for the formation of length(en) and strength(en): there are no vbs long or longen 'make or become long, strong or strongen. On the analogy of these we have the rare depthen (17th c.) and breadthen (19th c.); no corresponding vbs without -en.

Adjs in -l generally have no vbs in -en (thus none from small, full, still); the two named above [= dullen and palen] are exceptional and late.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2022-02-04 Fri

■ #4666. 世界英語で扱いにくい th-sound [fricative][phonetics][phonology][world_englishes][th]

英語の th-sound が,通言語的に厄介な発音であることは「#842. th-sound はまれな発音か」 ([2011-08-17-1]) その他で見てきた.標準英語においては th-sound と称される歯摩擦音 [θ, ð] は,歯茎破裂音 [t, d] とも歯茎摩擦音 [s, z] とも唇歯摩擦音 [f, v] とも異なる子音であり,独立した音素を構成している.しかし,多くの言語ではこの英語の th-sound を独立した音素としてもっていないため,英語を話す際には別の子音で代替するなど何らかの対処法が必要となる.

これは世界英語の文脈では厄介な問題となり得る.例えば,日本語では th-sound は「ス」あるいは「ズ」として取り入れることが基本となっているが,そうすると s/z との区別がつかない.かくして,「スィング」は sing にも thing にも対応することになり,「ゼン」は Zen にも then にも対応するという,困った事態となる.

これは,日本語だけではなく世界中の言語で広く観察される問題である.多くの言語が,この子音を受容するに当たって悩んでいるのだ.Mesthrie and Bhatt (126--27) は,th-sound の世界的受容について次のように記述している.

Fricatives: The most striking feature among fricatives is that all New Englishes varieties treat /θ/ and /ð/ as something other than an interdental fricative. /θ ð/ are realised similarly as a pair as follows:

Dental stops [t̪ d̪] in CFl [= Cape Flats] Eng (variably) and regularly in IndSAf Eng, Pak Eng;

An aspirated dental stop [t̪h] occurs widely in Ind Eng, but its voice counterpart [d̪] is not usually aspirated;

Alveolar stops [t d] in EAf Eng, Ghan Eng, Sgp Eng, Mal Eng, Phl Eng;

Variably as [t t̪] for /θ/ and [d d̪] for /ð/ in BlSAf Eng and Ghan Eng;

Affricate realisations [t θ] and [d ð] are reported as lesser variants in Ghan Eng.

/θ/ is realised as [f] word-finally in some words in EAf Eng, Ghan Eng and Sgp Engl

In EAfr Eng /θ/ and /ð/ may be realised as [t s f] and [d z v] respectively, Other changes to fricatives are less widespread;

東アフリカ英語変種を中心として,多くの変種において th-sound は,標準英語と同じように調音されていないことがわかるだろう.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2021-12-24 Fri

■ #4624. 日本語のモーラ感覚 [syllable][phonology][japanese][mora]

日本語の長音,促音,撥音のような特殊音素は,それだけでは一般音韻論が定めるところの音節 (syllable) を構成することはできないものの,日本語母語話者にとっては事実上の音節に相当する1単位として認められている.認められているというよりも,日本語の音韻の基盤そのものであり,これがなければ日本語の音韻論も和歌も俳句も成り立たないというほどの必須要素とされる.

しかし,「?」「っ」「ん」で表わされる音素を,「あ」「か」「さ」と同じ単位(モーラ)とみなしましょうといったところで,日本語を第2言語として学習する者にとっては理解が難しいようである.『新版日本語教育事典』の p. 16 に次のような一節がある.

日本語教育の現場では,この特殊拍のモーラ感覚を教えることの困難さ,つまり,特殊拍を1モーラとしての長さで発音するにはどうしたらよいかを教えることお難しさが,つとに指摘されている.子音あるいは母音1つから成る特殊拍は,子音と母音から成る通常の自立拍(たとえば,「目」/me/,「差」/sa/など)より持続時間は短いものの,日本語話者には1モーラ分の長さをもつと知覚される.モーラという概念は,日本語のみで用いられるわけではないが,モーラ言語といわれる日本語では,モーラという音韻単位が不可欠であることが,音韻論,音響音声学,聴覚音声学,言語心理学,工学,脳科学など,さまざまな分野の研究から明らかにされている.

日本語にとってのモーラとは何なのか.日本語学における大問題であり,私がこれ以上口を挟むわけにもいかない.しかし,母語としての直観を,客観的な言語学用語で説明し,言語学理論によって位置づけことの難しさを象徴する問題として,今回取り上げてみた.数日前の「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1]) の記事を参照.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

2021-12-21 Tue

■ #4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献 [syllable][phonology][grammatology][syllabary][hiragana][katakana][japanese][writing][terminology][mora]

文字論研究史を概説している Daniels (63) に,日本語の仮名(平仮名と片仮名)がモーラに基づく文字であることが言及されている.この事実そのものは日本語学では当然視されており目新しいことでも何でもないが,音節 (syllable) ではなくモーラ (mora) という音韻論的単位が言語学に持ち込まれた契機が,ほかならぬ日本語研究にあったということを初めて知った.日本語の仮名表記や音韻論を理解・説明するのにモーラという概念は是非とも必要だが,否,まさにそのために導入された概念だったのだ.

The term 'mora' was introduced into modern linguistics by McCawley (1968) to render a term (equivalent to 'letter') for the characters in the two Japanese 'syllabaries' ('kana'), hiragana and katakana, which denote not merely the (C)V syllables of the language but also a syllable-closing nasal or length.

モーラと音節が異なる単位であることは,以下の例からも分かる.要するに,長音,促音,撥音のような特殊音素は,独立した音節にはならないが独立したモーラにはなる.

・ 「ながさき」 (Nagasaki) は4モーラで4音節

・ 「おおさか」 (Ōsaka) は4モーラで3音節

・ 「ロケット」 (roketto) は4モーラで3音節

・ 「しんぶん」 (shimbun) は4モーラで2音節

音節とは異なるが,日本語母語話者にとっては明らかに独立した部品とみなされているもう1つの音韻論的単位,それが日本語のモーラである.仮名の各文字には,およそきれいに1つのモーラが対応している.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

・ McCawley, James D. The Phonological Component of a Grammar of Japanese. The Hague: Mouton, 1968.

2021-09-19 Sun

■ #4528. イギリス諸島の周辺地域に残る3つの発音 [pronunciation][h][r][rhotic][vowel][centralisation][phonology][phonetics][phoneme][substratum_theory][celtic_hypothesis][cockney]

イギリス諸島全体のなかで中心的な英語といえば,ブリテン島のイングランドのロンドンを中心とするイングランド南部標準英語のことを指すのが普通である.これ以外のイングランドの南西部・中部・北部や,ウェールズ,スコットランド,アイルランド,その他の島嶼部などをまとめて周辺地域と呼ぶことにすると,この周辺地域の英語変種にはしばしば古い言語特徴 (relic features) が観察される.音韻論的な特徴として,Corrigan (355) より3つの有名な事例を挙げておこう.

(1) "FOOT/STRUT split"

歴史的な /ʊ/ が,中心地域で /ʊ/ と /ʌ/ に分裂した音韻変化をさす.17世紀に生じた中舌化 (centralisation) と呼ばれる過程で,これにより母音音素が1つ増えたことになる.一方,周辺地域では分裂は起こっていないために foot と strut は相変わらず /ʊt/ で脚韻を踏む.「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で方言地図を示したように,分裂の有無の方言分布は明確である.

(2) "non-prevocalic /r/"

この話題は本ブログでも rhotic の多くの記事で話題にしてきた.「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) に方言地図を掲載しているが,周辺部では母音前位置に来ない歴史的な r が実現され続けているが,中心部では実現されない.スコットランドやアイルランドも rhotic である(ただしウェールズでは一部を除き non-rhotic である).

(3) "h-dropping"

Cockney 発音としてよく知られている h が脱落する現象.実は Cockney に限らず,初期近代英語期以降,中心地域で広く行なわれてきた.h-dropping は地域変種としての特徴ではなく社会変種としての特徴とみられることが多いが,周辺地域の変種ではあまり見られないという事実もあり,ことは単純ではない.ケルト系の基層をもつ英語変種では一般的に語頭の h が保持されている.

このように周辺地域は古い特徴を保持していることが多いが,純粋に地理的な観点から分布を説明するだけで十分なのだろうか.これらの地域は,地理的な意味で周辺であるだけでなく,ケルト系言語・方言を基層にもつ英語変種が行なわれている地域として民族的な意味でも周辺である.Corrigan は上記の特徴がケルト語基層仮説によるものだと強く主張しているわけではないが,それを示唆する書き方で紹介している.

・ Corrigan, Karen P. "The Atlantic Archipelago of the British Isles." Chapter 17 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 335--70.

2021-09-12 Sun

■ #4521. 英語史上の主要な母音変化 [sound_change][vowel][phonetics][phonology][diphthong][gvs][r]

「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) の母音版を書いていなかったので,今回は英語史における母音の音変化について,主要なものをまとめたい.

とはいっても,英語史上の音変化は「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) からも示唆されるように,母音変化のほうがずっと種類や規模が著しい.したがって,少数の主な変化にまとめ上げるのも難しい.そこで,Cruttenden (72) に従って,古英語と現代英語の母音体系を比較対照したときに際立つポイントを6点挙げることで,この難題の当面の回答としたい.

(1) OE rounded front vowels [yː, ʏ] were lost by ME (following even earlier loss of [øː, œ]).

(2) Vowels in weakly accented final syllables (particularly in suffixes) were elided or obscured to [ə] or [ɪ] in ME or eModE.

(3) All OE long vowels closed or diphthongised in eModE or soon after.

(4) Short vowels have remained relatively stable. The principal exception is the splitting of ME [ʊ] into [ʌ] and [ʊ], the latter remaining only in some labial and velar contexts.

(5) ME [a] was lengthened and retracted before [f,θ,s] in the eighteenth century.

(6) The loss of post-vocalic [r] in the eighteenth century gave rise to the centring diphthongs /iə,eə,ɔə,ʊə/ (later /ɔə/ had merged with /ɔː/ by 1950 and /eə/ became /ɛː/ by 2000). The pure vowel /ɜː/ arose in the same way and the same disappearance of post-vocalic [r] introduced /ɑː,ɔː/ into new categories of words, e.g. cart, port

(3) がいわゆる「大母音推移」 (gvs) に関連する変化である,

英語史上の多数の母音変化のなかで何を重視して有意義とするかというのはなかなか難しい問題なのだが,こうして少数の項目に絞って提示されると妙に納得する.非常に参考になるリストであることは間違いない.

・ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

2021-08-20 Fri

■ #4498. 世界英語と最適性理論 [ot][phonology][world_englishes][pidgin][contact][sociolinguistics]

社会言語学的文脈で議論されることが多い世界英語 (world_englishes) と,音韻理論としての最適性理論 (Optimality Theory; ot) の2つを組み合わせて考えてみることなど,これまでなかったが,Uffmann がまさにそのような論考を提示している.

"World Englishes and Phonological Theory" という論題だけを見たときには,世界中の様々な英語変種の音韻論を比べて,最適性理論により統一的に説明しようとするものだろうかと思ったが,どうもそういうわけではないようだ.究極の目標としてはそのようなことも考えているのかもしれないが,この論考では,主に Vernacular Liberian English (cf. 「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1])) というL2英語変種の音韻特徴を,L1の制約(のランキング)が持ち越されたことに由来するとして説明するのに,最適性理論を援用している.

刺激的な論文だった.言語接触 (contact) というすぐれて社会言語学的な問題と,音韻体系に関わる理論言語学的な問題とが,最適性理論のランキングを介して結びつけられる快感を得たといえばよいだろうか.ただし,この論文で両者の結びつきが必ずしも鮮やかに提示されたわけではない.あくまで今後の課題として示されるにとどまってはいる.それでも,見通しとしては前途有望だ.Uffmann (79--80) は次のように見通している.

We also still do not have a clear idea of how the social factors in language contact interface with the formal properties of a grammar. With respect to creoles, Uffmann . . . suggests that there are three main processes at work whose relative weighting will depend on the exact nature of the contact situation: (a) transfer of substrate rankings, (b) levelling across substrates, which will be levelling to the unmarked (unless the marked option is shared by a majority of speakers), that is, choosing the ranking from the pool of grammars in which markedness constraints are ranked highest, and (c) acquisition of the superstrate grammar, as reranking via constraint demotion . . . . How does this proposal transfer to other contact varieties?

In this context, a particularly interesting model to look at could be the Dynamic Model of postcolonial Englishes proposed in Schneider (2007; this volume). It is interesting not only because it is the best developed framework to date to account for all postcolonial varieties, from settler varieties, via nativized varieties, to pidgins and creoles. Its special relevance lies in the fact that it links sociolinguistic and socio-historical conditions to identify construction and to linguistic effects. Why and how then do specific contact settings yield specific linguistic outcomes? How could this proposal tie in with Uffmann's model of constraint transfer, levelling to the unmarked and reranking (as acquisition)? This chapter cannot answer these questions. It can only serve as a call for more serious research in this field. Linking World Englishes to phonological theory and applying the models of phonological theorizing to varieties of English from around the world can be an exciting endeavour, and it is to be hoped that it can enrich our understanding of both the processes that lead to the emergence of new Englishes and of the fundamental principles that underlie phonological computation and processing.

ここでは,言語接触を巡る社会的諸パラメータの強度,基層言語の影響,普遍的制約の存在,といった言語学の端から端までを覆う話題を,最適性理論のランキングという1つの装置に収斂させていこうという遠大な狙いが感じられる.

最適性理論については,「#3848. ランキングの理論 "Optimality Theory"」 ([2019-11-09-1]),「#3867. Optimality Theory --- 話し手と聞き手のニーズを考慮に入れた音韻理論」 ([2019-11-28-1]),「#1581. Optimality Theory の「説明力」」 ([2013-08-25-1]),「#3910. 最適性理論 (Optimality Theory) のランキング表の読み方」 ([2020-01-10-1]) を参照.

上の引用で参照されている Schneider の "Dynamic Model" については,昨日の記事「#4497. ポストコロニアル英語変種に関する Schneider の Dynamic Model」 ([2021-08-19-1]) を参照.

・ Uffmann, Christian. "World Englishes and Phonological Theory." Chapter 4 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 63--83.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

2021-08-04 Wed

■ #4482. Shakespeare の発音辞書? [shakespeare][pronunciation][reconstruction][phonetics][phonology][rhyme][pun]

Crystal による The Oxford Dictionary of Original Shakespearean Pronunciation をパラパラと眺めている.Shakespeare は400年ほど前の初期近代の劇作家であり,数千年さかのぼった印欧祖語の時代と比べるのも妙な感じがするかもしれないが,Shakespeare の「オリジナルの発音」とて理論的に復元されたものである以上,印欧祖語の再建 (reconstruction) と本質的に異なるところはない.Shakespeare の場合には,綴字 (spelling),脚韻 (rhyme),地口 (pun) など,再建の精度を高めてくれるヒントが圧倒的に多く手に入るという特殊事情があることは確かだが,それは質の違いというよりは量・程度の違いといったほうがよい.実際,Shakespeare 発音の再建・復元についても,細かな音価の問題となると,解決できないことも多いようだ.

この種の「オリジナルの発音」の辞書を用いる際に,注意しなければならないことがある.今回の The Oxford Dictionary of Original Shakespearean Pronunciation の場合でいえば,これは Shakespeare の発音を教えてくれる辞書ではないということだ! さて,これはどういうことだろうか.Crystal (xi) もこの点を強調しているので,関連箇所を引用しておきたい.

The notion of 'Modern English pronunciation' is actually an abstraction, realized by hundreds of different accents around the world, and the same kind of variation existed in earlier states of the language. People often loosely refer to OP as an accent', but this is as misleading as it would be to refer to Modern English pronunciation as 'an accent'. It would be even more misleading to describe OP as 'Shakespeare's accent', as is sometimes done. We know nothing about how Shakespeare himself spoke, though we can conjecture that his accent would have been a mixture of Warwickshire and London. It cannot be be stated too often that OP is a phonology---a sound system---which would have been realized in a variety of accents, all of which were different in certain respects from the variety we find in present-day English.

第1に,同辞書は,劇作家 Shakespeare 自身の発音について教えてくれるものではないということである.そこで提示されているのは Shakespeare 自身の発音ではなく,Shakespeare が登場人物などに語らせようとしている言葉の発音にすぎない.辞書のタイトルが "Shakespeare's Pronunciation" ではなく,形容詞を用いて少しぼかした "Shakespearean Pronunciation" となっていることに注意が必要である.

第2に,同辞書で与えられている発音記号は,厳密にいえば,Shakespeare が登場人物などに語らせようとしている言葉の発音を表わしてすらいない.では何が表わされているのかといえば,Shakespeare が登場人物などに語らせようとしている言葉の音韻(論) (phonology) である.実際に当時の登場人物(役者)が発音していた発音そのもの,つまり phonetics ではなく,それを抽象化した音韻体系である phonology を表わしているのである.もちろん,それは実際の具現化された発音にも相当程度近似しているはずだとは言えるので,実用上,例えば役者の発音練習の目的のためには十分に用を足すだろう.しかし,厳密にいえば,発音そのものを教えてくれる辞書ではないということを押さえておくことは重要である.要するに,この辞書の正体は "The Oxford Dictionary of Original Shakespearean Phonology" というべきものである.

Shakespeare に限らず古音を復元する際に行なわれていることは,原則として音韻体系の復元なのだろうと思う.その背後に実際の音声が控えていることはおよそ前提とされているにせよ,再建の対象となるのは,まずもって抽象的な音韻論体系である.

音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) の違いについては,「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1]) および「#4232. 音声学と音韻論は,車の構造とスタイル」 ([2020-11-27-1]) を参照.

・ Crystal, David. The Oxford Dictionary of Original Shakespearean Pronunciation. Oxford: OUP, 2016.

2021-07-23 Fri

■ #4470. アジア・アフリカ系の英語にみられるリズムと強勢の傾向 [prosody][phonology][stress][syllable][rhythm][world_englishes][new_englishes][variety][esl][diatone]

現代世界には様々な英語変種があり,ひっくるめて World Englishes や New Englishes と呼ばれることが多い.アジアやアフリカには歴史的な経緯から ESL (English as a Second Language) 変種が多いが,多くのアジア・アフリカ系変種に共通して見られる韻律上の特徴がいくつか指摘されている.ここでは2点を挙げよう.1つは "syllable-timing" と呼ばれるリズム (rhythm) の性質,もう1つは語の強勢 (stress) の位置に関する傾向である.以下 Mesthrie and Bhatt (129) を参照して解説する.

syllable-timing とは,リズムの観点からの言語類型の1つで,英米標準英語がもつ stress-timing に対置されるものである.前者は音節(モーラ)が等間隔で繰り返されるリズムで,日本語やフランス語がこれを示す.後者は強勢が等間隔で繰り返されるリズムで,標準英語やドイツ語がこれを示す(cf. 「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1]),「#3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語?」 ([2019-04-19-1])).

アジア・アフリカ系の諸言語には syllable-timing をもつものが多く,それらの基層の上に乗っている ESL 変種にも syllable-timing のリズムが持ち越されるということだろう.例えば,インド系南アフリカ英語,黒人系南アフリカ英語,東アフリカ英語,ナイジェリア英語,ガーナ英語,インド英語,パキスタン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,フィリピン英語などが syllable-timing を示す.このリズム特徴から派生する別の特徴として,これらの変種には,母音縮約が生じにくく,母音音価が比較的明瞭に保たれるという共通点もある.世界英語の文脈では,syllable-timing のリズムはある意味では優勢といってよい.

これらの変種には,語の強勢に関しても共通してみられる傾向がある.しばしば標準英語とは異なる位置に強勢が置かれることだ.realíse のように強勢位置が右側に寄るものがとりわけ多いが,カメルーン英語などでは adólescence のように左側に寄るものもみられる.また,これらの変種では標準英語の ábsent (adj.) 対 absént (v.) のような,品詞によって強勢位置が移動する現象 (diatone) はみられないという.

全体的にいえば,基層言語の影響の下で韻律上の規則が簡略化したものといってよいだろう.これらは日本語母語話者にとって「優しい」韻律上の特徴であり,今後の展開にも注目していきたい.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2021-06-21 Mon

■ #4438. 古英語の母音体系 [oe][vowel][monophthong][diphthong][phonetics][phonology][phoneme]

古英語の母音は複雑な体系をなしていた.短母音,長母音,短2重母音,長2重母音の系列があり,古英語の前後半の時期によっても方言によっても母音の種類と数は異なっていたため,古英語の母音(音素)一覧を作ろうとすると厄介である.また,長2重母音の系列が本当にあったかどうかを巡って「#3955. 古英語の "digraph controversy"」 ([2020-02-24-1]),「#3964. 古英語の "digraph controversy" (2)」 ([2020-03-04-1]) でみたような激しい論争もあり,一筋縄ではいかない.

ここでは Prins (51--52) に依拠して,古英語の後期ウェストサクソン方言の母音体系を示すことにする.

| Short Vowels | ||||||

| i | ü | u | ||||

| e | ö ( → e ) | o | ||||

| æ, a | ||||||

| Long Vowels | ||||||

| i: | ü: | u: | ||||

| e: | ö: ( → e: ) | o: | ||||

| æ: | ||||||

| ɑ: | ||||||

| Short Diphthongs | ||||||

| ie | ( → i ) | |||||

| eo | ||||||

| ea | ||||||

| Long Diphthongs | ||||||

| i:e | ( → ü ) | |||||

| e:o | ||||||

| e:a | ||||||

注記しておくべき点は,

(1) 短母音 ö と長母音 ö は,後に非円唇化した

(2) 短母音 æ と a は同一音素の位置異音だが,長母音 æ: と ɑ: は異なる音素である

(3) 短2重母音 ie は,後に i へ変化した

(4) 長2重母音 i:e は,後に ü: へ変化した

となる.

各種の変化後の母音体系において系列ごとに音素を数えると,短母音系列6音素,長母音系列7音素,短2重母音系列2音素,長2重母音系列2音素となり,少なく見積もっても17個の母音音素があったことになる.現代英語の母音音素は20個ほどあり相当に複雑だが,古英語も負けていない(cf. 「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]),「#1601. 英語と日本語の母音の位置比較」 ([2013-09-14-1])).後の中英語では複雑さが少し緩和されたのだが,全体としてみれば歴史を通じて英語の母音体系は込み入っていたといってよいだろう.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-01-30 Sat

■ #4296. 音素とは何か? --- Crystal の用語辞典より [sobokunagimon][phoneme][phonetics][phonology][terminology][history_of_linguistics][linguistics]

音素 (phoneme) は,言語学の入門書でも必ず取り上げられる言語の基本的単位であるといわれながら,実は定義が様々にあり,言語学上もっとも問題含みの概念・用語の1つである.学史上も論争が絶えず,軽々に立ち入ることのできないタームである.言語学では,往々にしてこのような問題含みの議論がある.例えば,語 (word) という基本的な単位すら,言語学ではいまだ盤石な定義が与えられていない (cf. 「語の定義がなぜ難しいか」の記事セット) .

音素の定義というのっぴきならない問題にいきなり迫るわけにもいかないので,まずは用語辞典の記述に頼ってみよう.ただ,いくつか当たってみたのだが,問題のややこしさを反映してか,どれも記述がストレートでない.そのなかでも分かりやすい方だったのが Crystal の用語辞典だったので,取っ掛かりとして長々と引用したい.ただし,これとて絶対的に分かりやすいかといえば疑問.それくらい,初心者には(実は専門家にも)取っつきにくい用語・概念.

phoneme (n.) The minimal unit in the sound SYSTEM of a LANGUAGE, according to traditional PHONOLOGICAL theories. The original motivation for the concept stemmed from the concern to establish patterns of organization within the indefinitely large range of sounds heard in languages. The PHONETIC specifications of the sounds (or PHONES) heard in speech, it was realized, contain far more detail than is needed to identify the way languages make CONTRASTS in MEANINGS. The notion of the phoneme allowed linguists to group together sets of phonetically similar phones as VARIANTS, or 'members', of the same underlying unit. The phones were said to be REALIZATIONS of the phonemes, and the variants were referred to as allophones of the phonemes . . . . Each language can be shown to operate with a relatively small number of phonemes; some languages have as few as fifteen phonemes; othes as many as eighty. An analysis in these terms will display a language's phonemic inventory/structure/system. No two languages have the same phonemic system.

Sounds are considered to be members of the same phoneme if they are phonetically similar, and do not occur in the same ENVIRONMENT (i.e. they are in COMPLEMENTARY DISTRIBUTION) --- or, if they do, the substitution of one sound for the other does not cause a change in meaning (i.e. they are in FREE VARIATION). A sound is considered 'phonemic', on the other hand, if its substitution in a word does cause a change in meaning. In a phonemic transcription, only the phonemes are given symbols (compared with phonetic TRANSCRIPTIONS, where different degrees of allophonic detail are introduced, depending on one's purpose). Phonemic symbols are written between oblique brackets, compared with square brackets used for phonetic transcriptions; e.g. the phoneme /d/ has the allophones [d] (i.e. an ALVEOLAR VOICED variant), [d̥] (i.e. an alveolar devoiced variant), [d̪] (i.e. a DENTAL variant) in various complementary positions in English words. Putting this another way, it is not possible to find a pair of words in English which contrast in meaning solely on account of the difference between these features (though such contrasts may exist in other languages). The emphasis on transcription found in early phonemic studies is summarized in the subtitle of one book on the subject: 'a technique for reducing languages to writing'. The extent to which the relationship between the phonemes and the GRAPHEMES of a language is regular is called the 'phoneme-grapheme correspondence'.

On this general basis, several approaches to phonemic analysis, or phonemics, have developed. The PRAGUE SCHOOL defined the phoneme as a BUNDLE of abstract DISTINCTIVE FEATURES, or OPPOSITIONS between sounds (such as VOICING, NASALITY), and approach which was developed later by Jakobson and Halle . . . , and GENERATIVE phonology. The approach of the British phonetician Daniel Jones (1881--1967) viewed the phoneme as a 'family' of related sounds, and not as oppositions. American linguists in the 1940s also emphasized the phonetic reality of phonemes, in their concern to devise PROCEDURES of analysis, paying particular attention to the DISTRIBUTION of sounds in an UTTERANCE. Apart from the question of definition, if the view is taken that all aspects of the sound system of a language can be analysed in terms of phonemes --- that is, the SUPRASEGMENTAL as well as the SEGMENTAL features --- then phonemics becomes equivalent to phonology (= phonemic phonology). This view was particularly common in later developments of the American STRUCTURALIST tradition of linguistic analysis, where linguists adopting this 'phonemic principle' were called phonemicists. Many phonologists, however (particularly in the British tradition), prefer not to analyse suprasegmental features in terms of phonemes, and have developed approaches which do without the phoneme altogether ('non-phonemic phonology', as in PROSODIC and DISTINCTIVE FEATURE theories).

最後の段落に諸派の見解が略述されているが,いや,実に厄介.

音声 (phone) と音素 (phoneme) との違いについて,これまでに次のような記事を書いてきたので,そちらも参照.

・ 「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1])

・ 「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1])

・ 「#4232. 音声学と音韻論は,車の構造とスタイル」 ([2020-11-27-1])

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2020-11-27 Fri

■ #4232. 音声学と音韻論は,車の構造とスタイル [phonetics][phonology][sobokunagimon]

昨日の記事「#4331. 英語史のための音声学・音韻論の入門書」 ([2020-11-26-1]) で,音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) の両分野の入門的参考文献を紹介したが,同じ言語音を扱う分野ながら両者がいかに異なるのかという難しい問題について,改めて考え出した.この問題については,カジュアルながらも「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1]) の記事で紹介したが,両者の区別について,もっと専門的な立場からの文章を引用したい.島岡ほか(編)の専門的文献解題の冒頭 (5) からの言である.

音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) はどちらも音声を研究する学問であるが,その研究方法は質的に異なっている.すなわち,音声学は,音声の正確な観察とその記述および音声が生じる過程や機構の解明をねらいとしているのに対し,音韻論は,言語体系に占める音声の位置づけおよびその役割や機能を解明することをねらいとしている.

音声学と音韻論の各研究は車の構造とスタイルにたとえることができよう.つまり,どんなにスタイルをかっこよくしても車の構造に欠陥があればその車は安全とはいえない.車の構造にあたるのが音声学で,スタイルにたとえられるのが音韻論と考えることができる.音声学は音実質 (phonetic substance) と,正確な音声記述を提供し,音韻論はその上に体系づけなければならない.この両者がうまく噛み合うことで,学問としての進展がみられると考えられる.このことは科学一般についてもいえることであるが,観察 (observation)---記述 (description)---比較 (comparison)---説明 (explanation) の各面およびそれらの背景理論は不可欠であろう.

背景となる理論がとくに必要となるのは,研究対象とする実態がすべて観察できるとはかぎらない場合である.その際あるモデルを仮定し,それに従って考察を進め,最終的に記述上すぐれているか否かを判断することになる.音声学は,幸い,対象とする音実質があり,仮説の設定は必ずしも必要ではない.しかし,音韻論については統語部門,意味論との関係でモデル設定の必要性があると考えられる.

これでもやっぱり難しいという感想も十分にありそうだが,それくらい言語音に関する研究を一言で紹介するのは困難である.しかし,言語学(史)を学べば学ぶほど,それは言語の本質に最も近いところの問題だとも感じる.言語音というものを自然側の実体に引きつけて考えるか,人間側の認識に引きつけて考えるかという問題は,結局のところ言語というのは何なのかという問題に行き着かざるを得ないのだ.

・ 島岡 丘・枡矢 好弘・原口 庄輔(編) 『音声学・音韻論』 研究社,1999年.

2020-11-26 Thu

■ #4231. 英語史のための音声学・音韻論の入門書 [phonetics][phonology][bibliography][hel_education][sound_change]

作ろうと思いながら,なかなか作れずにいた「英語史のための音声学・音韻論の入門書」をお届けします.個人的な英語史観に基づく見解ですが,英語史を理解するためには音声学,音韻論,音の変化に関する基本的な知識が欠かせません.英語史のおもしろさを堪能するには,言語音に対する理解が是非とも必要です.英語史の魅力の半分は音にあると言ってしまってよいでしょう.

なかなか難しいのは音声学・音韻論というのは,高度に専門的な分野だということです.英語学の学生は典型的には文系肌の人間だと思いますが,音声学・音韻論という分野には理系的な要素が多分に含まれています.苦手意識があるのも無理からぬことかもしれません.なので,むしろ英語史に関心をもった方は,その関心をベースとして,必要とされるだけの音声学・音韻論の知識を学ぶところから始めるのがよいと思います.先に音声学を学び,次に音韻論へ進むのが正攻法です.

まずは,英語史への関心を前提とした,和書・洋書を含めた音声学・音韻論の書誌を以下に示します.英語と日本語の音声・音韻を比較するという学び方を基本にするとよいと思います(なので日本語音声学の本も混じっています).独断と偏見ですが,お薦めに ◎,○を付しました.本によっては,必ずしも最新版ではないかもしれません.取り急ぎの書籍案内ということであしからず.

・ 川上 秦 『日本語音声概説』 おうふう,1977年.

・ 川越 いつえ 『英語の音声を科学する』 大修館,2007年.

・ 窪園 晴夫 『音声学・音韻論』 くろしお出版,1989年.

○ 窪園 晴夫・溝越 彰 『英語の発音と英詩の韻律』(英語学入門講座第7巻).英潮社,1991年.

・ 桑原 輝男・高橋 幸雄・小野塚 裕視・溝越 彰・大石 強 『音韻論』 現代の英文法第3巻 研究社,1985年.

・ 小泉 保 『改訂 音声学入門』 大学書林,2003年.

・ 斉藤 純男 『日本語音声学入門』改訂版 三省堂,2013年.

◎ 菅原 真理子(編)『音韻論』 朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.

・ 竹林 滋 『英語音声学』 研究社,1996年.

◎ 竹林 滋・斎藤 弘子 『英語音声学入門』 大修館,2008年.

◎ 服部 義弘(編) 『音声学』 朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.

○ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 原口 庄輔 『音韻論』 現代の英語学シリーズ第3巻 開拓社,1994年.

・ 枡矢 好弘 『英語音声学』 こびあん書房,1976年.

・ 松坂 ヒロシ 『英語音声学入門』 英語・英米文学入門シリーズ 研究社,1986.

・ Abercrombie, David. Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh UP, 1967.

・ Carr, Philip and Jean-Pierre Montreuil. Phonology. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

○ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

・ Davenport, Mike and S. J. Hannahs. Introducing English Phonetics and Phonology. 3rd ed. Oxon: Routledge, 2010.

・ Hayes, Bruce. Introducing Phonology. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.

・ International Phonetic Association. Handobook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the Internatonal Phoneti Alphabet. Cambridge: Cambridge UP, 1999.

○ Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 18th ed. Ed. Peter Roach, Jane Setter and John Esling. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

・ Ladefoged, P. A Course in Phonetics. 3rd ed Orlando: Harcourt Brace, 1993.

・ Laver, John Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge UP, 1994.

・ Roach, Peter. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. 4th ed. Cambridge: Cambridge UP, 2009.

○ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-07-26 Sun

■ #4108. boy, join, loiter --- 外来の2重母音の周辺的性格 [diphthong][vowel][phoneme][phonology][loan_word]

標記の単語に含まれる2重母音 /ɔɪ/ は,現代英語ではかなりマイナーな母音である.「#1022. 英語の各音素の生起頻度」 ([2012-02-13-1]) で確認するかぎり,母音音素としては /ʊə/ につぐ最低頻度の音素である.boy, choice, enjoy, join, poison などの日常語に現われるため,あまり実感はないかもしれないが,統計上はマイナーである.

このマイナー性の歴史的背景としては,この音素がそもそも外来のものである点を指摘できる.choice, employ, loin, moist, turmoil, soil, join, poison のようにフランス語に遡るものが圧倒的多数だが,ほかにオランダ語からの buoy, foist, loiter などもある.ギリシア語 hoi polloi,ベンガル語 poisha,中国語 hoisin,それから擬音語 ahoy, boink, oink もある.擬音語の起源にまつわる問題は別として,一般的な本来語にはルーツをたどることのできない音素なのである.

共時的にみても,この音素はマイナーな匂いを放っている.Minkova (270) は,Vachek や Lass に言及しつつ,その周辺性を次のように紹介している.

The incorporation of the new diphthong in boy, join, coin into the English phonological system is commonly described as incomplete. Vachek (1976: 162--7, 265--8) argued that lack of parallelism with the other diphthongs ([eɪ-oʊ], [aɪ-aʊ], but not *[ɛɪ-ɔɪ]) and lack of morphophonemic alternations involving [ɔɪ] in the PDE system, makes [ɔɪ] a 'peripheral' phoneme in SSBE. He hypothesised that the survival of [ɔɪ] is associated with its pragmatic function of differentiating synchronically foreign words from native words, especially polysyllabic words. Lass (1992a: 53) also emphasises the 'foreignness' of [ɔɪ] and its structural isolation, and concludes that it . . . 'has just sat there for its whole history as a kind of non-integrated "excrescence" on the English vowel system'.

一方,確かに周辺的な匂いはするものの,現代英語の体系に取り込まれていることは確かだという議論もある.(1) 他の2重母音と同様に音声実現上の変異を示す (ex. [ɔɪ], [oi], [ui]),(2) 接尾辞 -oid はこの2世紀の間,高い生産性を誇る,(3) 20世紀に入ってからの造語として oik (1917), oink (1935), boing (1952), boink (1963); droid (1952), roid (1978) などが現われてきている,などの事実だ.

いろいろな観点から興味をそそる2重母音音素といえるだろう.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Vachek, Joseph. Selected Writings in English and General Linguistics. Prague: Academia and the Hague: Mouton, 1976.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

2020-07-24 Fri

■ #4106. gaunt, aunt, lamp, danger --- 歴史的な /a(u)NC/ がたどった4つのルート [sound_change][vowel][diphthong][gvs][phonology][phonetics][anglo-norman][french][loan_word]

歴史的に /a(u)NC/ の音連鎖をもっていた借用語は,標題に例示した通り,現代英語において4種類の発音(と揺れ)を示し得る.[ɔː ? ɑː], [ɑː ? æ(ː)], [æ(ː)], [eɪ] である.4種類間の区別は,音環境により,そしてある程度までは借用のソース方言により説明される.歴史的な /a(u)NC/ 語がたどってきた4つのルートをまとめた Minkova (241) による図表を,多少改変した形で以下に挙げよう.

| Source | Output | Examples |

|---|---|---|

| /aNC/ (AN <-aunC>) | [ɔː ? ɑː] | gaunt, haunt, laundry, saunter |

| /aNC/ (OFr <-anC>) | [ɑː ? æ(ː)] | aunt, grant, slander, sample, dance |

| /aNC#/ | [æ(ː)] | lamp, champ, blank, flank, bland |

| /aNC (palat. obstr.)/ | [eɪ] | danger, change, range, chamber |

gaunt タイプはおよそアングロ・ノルマン語に由来し,aunt タイプは古(中央)フランス語に由来する.lamp タイプは,問題の音連鎖が語末に来る場合に観察される.danger タイプは,典型的には [ʤ] の子音が関わる語にみられ,大母音変化 (gvs) を経て長母音が2重母音変化した結果を示している(中西部から北部にかけての中英語方言の [aː] がベースとなったようだ).

いずれのタイプについても,中英語のスペリングとしては母音部分が <a> のみならず <au> を示すことも多く,当時より母音四辺形の下部において音声実現上の揺れが様々にあったことが窺われる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow