2015-01-06 Tue

■ #2080. /sp/, /st/, /sk/ 子音群の特異性 [phonetics][phoneme][phonology][alliteration][grimms_law][consonant][sonority][homorganic_lengthening]

標記の /s/ + 無声破裂音の子音群は,英語史上,音韻論的に特異な振る舞いを示してきた.その特異性は英語音韻論の世界では広く知られており,様々な考察と分析がなされてきた.以下,池頭 (132--33, 136--38) に依拠して解説しよう.

まず,グリムの法則 (grimms_law) は,この子音群の第2要素として現われる破裂音には適用されなかったことが知られている.「#641. ゲルマン語の子音性 (3)」 ([2011-01-28-1]) と「#662. sp-, st-, sk- が無気音になる理由」 ([2011-02-18-1]) でみたように,[s] の気息の影響で後続する破裂音の摩擦音化がブロックされたためである.

次に,古英語や古ノルド語の頭韻詩で確認されるように,sp-, st-, sc- をもつ単語は,この組み合わせをもつ別の単語としか頭韻をなすことができなかった.つまり,音声学的には2つの分節音からなるにもかかわらず,あたかも1つの音のように振る舞うことがあるということだ.

また,「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) の (6) でみた「2子音前位置短化」 (shortening before two consonants) により,fīfta > fifta, sōhte > sohte, lǣssa > læssa などと短化が生じたが,prēstes では例外的に短化が起こらなかった.いずれの場合においても,/s/ とそれに続く破裂音との相互関係が密であり,合わせて1つの単位として振る舞っているかのようにみえる.

加えて,/sp/, /st/, /sk/ は,Onset に起こる際に子音の生起順序が特異である.Onset の子音結合では,聞こえ度 (sonority) の低い子音に始まり,高い子音が続くという順序,つまり「低→高」が原則である.ところが,[s] は [t] よりも聞こえ度が高いので,sp- などでは「高→低」となり,原則に反する.

最後に付け加えれば,言い間違いの研究からも,当該子音群に関わる言い間違いに特異性が認められるとされる.

以上の課題に直面し,音韻論学者は問題の子音群を,(1) あくまで2子音として扱う,(2) 2子音ではあるが1つのまとまり (複合音素; composite phoneme)として扱う,(3) 1子音として扱う,などの諸説を提起してきた.新しい考え方として,池頭 (138) は,依存音韻論 (dependency phonology) の立場から,当該の子音結合は /s/ を導入部とし,破裂音を主要部とする "contour segment" であるとする分析を提案している."contour segment" の考え方は,初期中英語で起こったとされる同器性長化 (homorganic_lengthening) に関係する /mb/ などの子音結合にも応用できるようである.

・ 池頭(門田)順子 「"Consonant cluster" と音変化 その特異性と音節構造をめぐって」『生成言語研究の現在』(池内正幸・郷路拓也(編著)) ひつじ書房,2013年.127--43頁.

2014-09-12 Fri

■ #1964. プロトタイプ [prototype][phonology][phoneme][phonetics][syllable][prosody][terminology][semantic_change][family_resemblance][philosophy_of_language][onomasiology]

認知言語学では,プロトタイプ (prototype) の考え方が重視される.アリストテレス的なデジタルなカテゴリー観に疑問を呈した Wittgenstein (1889--1951) が,ファジーでアナログな家族的類似 (family resemblance) に基づいたカテゴリー観を示したのを1つの源流として,プロトタイプは認知言語学において重要なキーワードとして発展してきた.プロトタイプ理論によると,カテゴリーは素性 (feature) の有無の組み合わせによって表現されるものではなく,特性 (attribute) の程度の組み合わせによって表現されるものである.程度問題であるから,そのカテゴリーの中心に位置づけられるような最もふさわしい典型的な成員もあれば,周辺に位置づけられるあまり典型的でない成員もあると考える.例えば,「鳥」というカテゴリーにおいて,スズメやツバメは中心的(プロトタイプ的)な成員とみなせるが,ペンギンやダチョウは周辺的(非プロトタイプ的)な成員である.コウモリは科学的知識により哺乳動物と知られており,古典的なカテゴリー観によれば「鳥」ではないとされるが,プロトタイプ理論のカテゴリー観によれば,限りなく周辺的な「鳥」であるとみなすこともできる.このように,「○○らしさ」の程度が100%から0%までの連続体をなしており,どこからが○○であり,どこからが○○でないかの明確な線引きはできないとみる.

考えてみれば,人間は日常的に事物をプロトタイプの観点からみている.赤でもなく黄色でもない色を目にしてどちらかと悩むのは,プロトタイプ的な赤と黄色を知っており,いずれからも遠い周辺的な色だからだ.逆に,赤いモノを挙げなさいと言われれば,日本語母語話者であれば,典型的に郵便ポスト,リンゴ,トマト,血などの答えが返される.同様に,「#1962. 概念階層」 ([2014-09-10-1]) で話題にした FURNITURE, FRUIT, VEHICLE, WEAPON, VEGETABLE, TOOL, BIRD, SPORT, TOY, CLOTHING それぞれの典型的な成員を挙げなさいといわれると,多くの英語話者の答えがおよそ一致する.

英語の FURNITURE での実験例をみてみよう.E. Rosch は,約200人のアメリカ人学生に,60個の家具の名前を与え,それぞれがどのくらい「家具らしい」かを1から7までの7段階評価(1が最も家具らしい)で示させた.それを集計すると,家具の典型性の感覚が驚くほど共有されていることが明らかになった.Rosch ("Cognitive Representations of Semantic Categories." Journal of Experimental Psychology: General 104 (1975): 192--233. p. 229) の調査報告を要約した Taylor (46) の表を再現しよう.

| Member | Rank | Specific score |

|---|---|---|

| chair | 1.5 | 1.04 |

| sofa | 1.5 | 1.04 |

| couch | 3.5 | 1.10 |

| table | 3.5 | 1.10 |

| easy chair | 5 | 1.33 |

| dresser | 6.5 | 1.37 |

| rocking chair | 6.5 | 1.37 |

| coffee table | 8 | 1.38 |

| rocker | 9 | 1.42 |

| love seat | 10 | 1.44 |

| chest of drawers | 11 | 1.48 |

| desk | 12 | 1.54 |

| bed | 13 | 1.58 |

| bureau | 14 | 1.59 |

| davenport | 15.5 | 1.61 |

| end table | 15.5 | 1.61 |

| divan | 17 | 1.70 |

| night table | 18 | 1.83 |

| chest | 19 | 1.98 |

| cedar chest | 20 | 2.11 |

| vanity | 21 | 2.13 |

| bookcase | 22 | 2.15 |

| lounge | 23 | 2.17 |

| chaise longue | 24 | 2.26 |

| ottoman | 25 | 2.43 |

| footstool | 26 | 2.45 |

| cabinet | 27 | 2.49 |

| china closet | 28 | 2.59 |

| bench | 29 | 2.77 |

| buffet | 30 | 2.89 |

| lamp | 31 | 2.94 |

| stool | 32 | 3.13 |

| hassock | 33 | 3.43 |

| drawers | 34 | 3.63 |

| piano | 35 | 3.64 |

| cushion | 36 | 3.70 |

| magazine rack | 37 | 4.14 |

| hi-fi | 38 | 4.25 |

| cupboard | 39 | 4.27 |

| stereo | 40 | 4.32 |

| mirror | 41 | 4.39 |

| television | 42 | 4.41 |

| bar | 43 | 4.46 |

| shelf | 44 | 4.52 |

| rug | 45 | 5.00 |

| pillow | 46 | 5.03 |

| wastebasket | 47 | 5.34 |

| radio | 48 | 5.37 |

| sewing machine | 49 | 5.39 |

| stove | 50 | 5.40 |

| counter | 51 | 5.44 |

| clock | 52 | 5.48 |

| drapes | 53 | 5.67 |

| refrigerator | 54 | 5.70 |

| picture | 55 | 5.75 |

| closet | 56 | 5.95 |

| vase | 57 | 6.23 |

| ashtray | 58 | 6.35 |

| fan | 59 | 6.49 |

| telephone | 60 | 6.68 |

プロトタイプ理論は,言語変化の記述や説明にも効果を発揮する.例えば,ある種の語の意味変化は,かつて周辺的だった語義が今や中心的な語義として用いられるようになったものとして説明できる.この場合,語の意味のプロトタイプがAからBへ移ったと表現できるだろう.構文や音韻など他部門の変化についても同様にプロトタイプの観点から迫ることができる.

また,プロトタイプは「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1]) と補完的な関係にあることも指摘しておこう.プロトタイプは,ある語が与えられたとき,対応する典型的な意味や指示対象を思い浮かべることのできる能力や作用に関係する.一方,基本レベル範疇は,ある意味や指示対象が与えられたとき,対応する典型的な語を思い浮かべることのできる能力や作用に関係する.前者は semasiological,後者は onomasiological な視点である.

・ Taylor, John R. Linguistic Categorization. 3rd ed. Oxford: OUP, 2003.

2014-07-10 Thu

■ #1900. 男女差の音韻論 [gender_difference][gender][phonology][phonetics][sociolinguistics][palatalisation]

言語上の性差 (gender) が語彙や文法に反映されることは広く知られているが,音韻論に反映される例は身近な言語には見られない.同じ音声でも韻律 (prosody) まで含めて考えれば,例えば日本語のイントネーションなどにおいて男女差がありそうに思われるが,音韻論についてはどうだろうか.

Trudgill (64, 67) は,世界の言語から,音韻論にみられる男女差の例をいくつか挙げている.米国北東部で話される先住民の言語 Gros Ventre (グロヴァントル)では,男性話者の口蓋化した歯閉鎖音系列が,女性話者の口蓋化した軟口蓋閉鎖音系列に対応するという.例えば,パンを表わすのに男性は /djatsa/ と発音し,女性は /kjatsa/ と発音する.

北東アジアで話される Yukaghir では,男性話者の /tj/, /dj/ は女性話者の /ts/, /dz/ にそれぞれ対応する.しかし,この分布は単に性差を反映しているだけでなく,年齢というパラメータにも対応している.子供は性別にかかわらず /ts/, /dz/ を用いるが,男性は成長すると /tj/, /dj/ へ切り替える.また,年配になると男女を問わず,口蓋化した /cj/, /jj/ を用いるようになる.したがって,一生の中で男性は2回,女性は1回,口蓋化 (palatalisation) の方向へ音韻論の切り替えを経験することになる.これは,「#1890. 歳とともに言葉遣いは変わる」 ([2014-06-30-1]) でみた age_grading の1例である.

米国 Louisiana 州で話される先住民の言語 Koasati について1930年代に行われた調査によれば,すでに消えかけていた現象ではあるが,一部の動詞の形態に,以下のような男女差が見られたという.

| male | felame | |

| 'He is saying' | /kɑːs/ | /kɑ̃/ |

| 'Don't lift it' | /lɑkɑučiːs/ | /lɑkɑučin/ |

| 'He is peeling it' | /mols/ | /mol/ |

| 'You are building a fire' | /oːsc/ | /oːst/ |

厳密には形態論上の男女差というべきかもしれないが,歴史的にはほぼ間違いなく音韻論上の対立だったろう.この種の男女差は,上述の Gros Ventre ほか,Yana や Sioux などの先住民の言語や,Baffin Island の Inuit にも見られる.

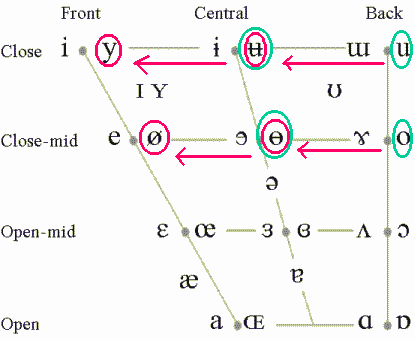

最後に,Darkhat Mongolian の例を挙げよう (Trudgill 68--69) .以下の図に示したように,男性の用いる水色で表わされる4つの母音が,女性ではそれぞれ一段階前寄りとなり,赤で表わされる4つの母音に対応する.2つの中舌母音は男女ともに用いるものの,音韻体系上の位置づけは男女間で異なるという興味深い現象が見られる.

以上,言語上の性差が,語彙や文法に限らず音韻においてもみられる例を挙げた.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-08-07 Wed

■ #1563. 音節構造 [syllable][phonetics][phonology][metrical_phonology][terminology]

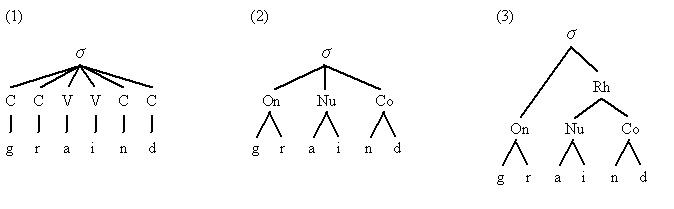

昨日の記事「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1]) で,説明抜きで音節構造 (syllable structure) の分析を示したが,今日は Hogg and McCully (35--38) に拠って,音節構造の教科書的な概説を施したい.以下では,grind /graind/ という1音節語の音節構造を例に取る.

最も直感的な分析方法は,音節を構成する各分節音をフラットに並べる下図の (1) の方法である.ただし,音声学的にも音韻論的にも,母音と子音とを区別することは前提としておいてよいと思われるので,その標示は与えてある.

(1) を一見して明らかなように,子音は子音どうしの結合をなし,母音は母音どうしの結合をなすのが通常である.したがって,それぞれをグループ化して音節内での位置に応じてラベルをつけることは自然である.音節の始まりを担当する子音群を Onset,本体を占める母音群を Nucleus,終わりを担当する子音群を Coda と分けることが一般的に行なわれている.これが,(2) の分析である.

この段階でも有効な音節構造の分析はできるが,さらに階層化を進めると,理論上,便利である.(3) のように Nucleus と Coda をまとめる Rhyme を設定し,Onset に対応させるという分析が広く受け入れられている.

では,(3) のような一見すると複雑な階層化がなぜ理論的に有意味なのだろうか.1つは,Onset には独自の制限がかかっているということがある.英語では /graind/ という音連続は許されるが,例えば */pfraind/ は許されない.これは,Onset /pfr/ にかかっている子音連続の制限ゆえであり,Onset より右の部分の構造からは独立した理由によるものである.同様に,brim, bread, bran, brock, brunt と *bnim, *bnead, *bnan, *bnock, *bnunt を比較すれば,問題は Onset が /br/ か */bn/ かにかかっているのであり,その後の部分は全体の可否に影響していないことがわかるだろう.また,Rhyme という語そのものが示すとおり,脚韻の伝統により,この単位が直感的にもまとまりをなすものだという認識は強い.

さらに,Rhyme (あるいはそれより下のレベル)の分岐の仕方により,多くの音韻過程や強勢が記述できるという利点がある.分岐していれば重い音節 (heavy syllable) であると言われ,分岐していなければ軽い音節 (light syllable) であると言われる.Nucleus と Coda の構造に別々に言及せずとも,Rhyme 以下の構造として一括して言及できるので,Rhyme というレベルの設定は説明の経済性に資する.

以上の理由で,Onset に対して Rhyme を区別する合理性はあるといえる.しかし,Rhyme 以下を Nucleus と Coda へ区分せずに,音をフラットに横並びにする音韻論など,(3) の変種といえるものもあることに注意したい.いずれも合理的に音韻や韻律の分析を可能にするための仮説であり,道具立てである.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-08-06 Tue

■ #1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping [phonetics][phonology][diphthong][vowel][syllable][metrical_phonology][variation][yod-dropping]

現代英語には /juː/ という上昇2重母音 (rising diphthong) がある.英語変種によっても異なるが,この2重母音にはいくつかの特徴がある.そのうちの共時的な変異と通時的な変化に関わる特徴として,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) がある.時に /juː/ から /j/ が脱落し,/uː/ として実現される音韻過程のことだ.

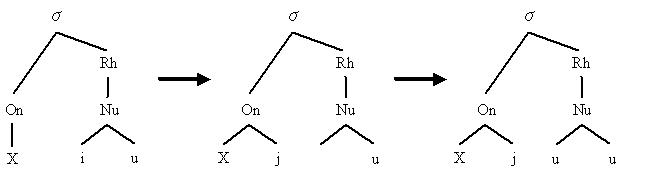

現在進行中の yod-dropping を記述・説明するのに,Hogg and McCully (42--45) で述べられている metrical phonology (韻律音韻論)による分析が利用できるかもしれないと思ったので,紹介しておきたい.子音 X + /juː/ からなる音節は,下図の左の基底構造をもっていると分析される.

次に,この基底構造の Nucleus における /i/ が,/j/ として Onset へ移動すると想定する.引き続き,/i/ が移動したことによって空いた Nucleus の第1の位置に,後続の /u/ のコピーが作り出される.

このように分析する利点はいくつかある.まず,基底構造の Onset に /Xj/ を想定してしまうと,cue /kjuː/, few /fjuː/ などでは問題ないが,new /njuː/, lewd /ljuː/ などでは問題が生じる.なぜならば2モーラからなる Onset において第1モーラの聞こえ度は無声摩擦音と同等かそれ以下でないといけないという一般的な制限があるからである.この制限に従えば,/n/ や /l/ は聞こえ度が高すぎるために,Onset の第1モーラとなることはできないはずだ.しかし,実際には第1モーラになっているので,これは例外的に派生したものとして分析する必要があることになる.

また,この分析は /Xj/ の後には長母音しか生起し得ないことと符合する.というのは,Nucleus の第2モーラには /i/ か /u/ しか起こり得ず,それが前位置にコピーされることをこの分析は要求しているからである.

さらに,clue, drew, threw など,もともと Onset が2モーラ(2子音結合)からなる場合には,/j/ が左へ移動してゆくための空きスペースがないために,/j/ 自身が最終的に脱落してしまうと説明することができる.つまり,子音連続の直後の yod-dropping が必須であることをうまく説明する.

変異としての yod-dropping は,英語変種によっても異なるが,dew, enthuse, lewd, new, suit, tune などの語における /j/ の有無の揺れによって示される.共時的にも通時的にも,yod-dropping の起こりやすさは先行する子音 X が何であるかによってある程度は決まることが知られているが,これをいかに上の分析に組み込むことができるかが次の課題となるだろう.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-08-02 Fri

■ #1558. ギネスブック公認,子音と母音の数の世界一 [phonology][phoneme][vowel][consonant][altaic][japanese][language_family][world_languages][austronesian]

日本語のルーツについての有力な説の1つに,オーストロネシア系 (Austronesian) とアルタイ系 (Altaic) の言語が融合したとする説がある.オーストロネシア語族の音韻論的な特徴としては,開音節が多い,区別される音素が少ないというものがあり,確かに日本語の比較的単純な音素体系にも通じる.

日本語の音素が比較的少ない点については「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) および「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) で触れたが,そこでは関連してハワイ語にも触れた.ハワイ語もオーストロネシア語族に属する言語で,8つの子音 /w, m, p, l, n, k, h, ʔ/ と5つの母音 /a, i, u, e, o/ を区別するにすぎない(コムリー,p. 95).ところが,世界にはもっと音素が少ない言語があるのである.

地理的にオーストロネシア語族と隣接しているパプア諸語も,音韻体系は単純である.そのなかでも,東パプアニューギニアの Bougainville Province で4千人ほどの話者によって話されているロトカス語 (Rotokas) は,6つの子音 /b, g, k, p, r, t/ と5つの母音 /a, e, i, o, u/ の計11音素(と対応する11の文字)しかもたない(Ethnologue より,関連する言語地図はこちら).コムリー (106) によれば,これは世界最少の音素数であり,とりわけ子音の少なさについては1985年のギネスブック (199) に登録されているほどである.

子音についていえば,最多を誇るのは「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) でも触れたウビフ語である.80--85個の子音をもつという.母音の最少は,コーカサス地方のアブハズ語で2母音しかもたない.母音音素の最多はベトナム中央部のセダン語で,明確に区別できる55の母音をもつという.世界は広い.

同じギネスブック (198--201) では,言語についての興味深い「世界一」が,他にもいろいろと挙げられており,一見の価値がある.言語のびっくり統計は,Language statistics & facts も参考になる.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

・ ノリス・マクワーター 編,青木 栄一・大出 健 訳 『ギネスブック』 講談社,1985年.

2013-07-28 Sun

■ #1553. Consonant Extrametricality と名前動後 [diatone][consonant][stress][phonology][metrical_phonology]

韻律音韻論 (metrical phonology) によると,英語には Consonant Extrametricality (CE) という韻律規則がある.端的にいえば,語末の子音は,語の韻律を考慮するうえで勘定に入れないとする規則である."[+cons] ──→ [+ex] / ─── ] word" と公式化される.

語末子音を勘定に入れずに,最終音節の rhyme 以下が2モーラ以上となる(つまり分岐する)場合には,原則としてそこに強勢が置かれる.Hogg and McCully (109--10) より例を引こう.

| (a) | (b) | (c) |

| obey /obée/ | torment /tɔrmén | astonish /astɔ'nɪ |

| polite /polái | perhaps /perháp | decrepit /dikrépi |

| humane /hjuuméy | august /ɔɔgús | normal /nɔ'rma |

| petite /petíi | divert /daivér | consider /kɔnsíde |

ただし,これは名詞以外の品詞において有効な規則である.英語の多音節語の名詞では一般に強勢が第1音節に引きつけられるため,強勢が最終音節に残るには,より厳しい条件が課せられる.例えば,(b) からの例で,動詞 torment と形容詞 august はともに語末子音1つを韻律外としても,まだ rhyme 以下が分岐するので,第2音節に強勢が落ちる.ところが,名詞 torment と名詞 August では第1音節に強勢が移るので,この事実をうまく説明できる条件と規則を考える必要がある.

最もわかりやすいのは,最終子音群のすべてを韻律外とする説明である.Katamba (236--37) は,canoe, bamboo, bazaar, settee; police, alert, debate, cartoon などの例を挙げながら,次のようにまとめている.

. . . with regard to the disyllabic noun stress rule, only the nucleus of the second syllable is projected. The noun stress rule only 'sees' the syllable nucleus: if the nucleus branches (i.e. contains a long vowel or diphthong), stress is on the final syllable. Otherwise, stress is on the initial syllable.

これは,名詞の場合には最終音節の最終子音1つだけでなく最終子音群のすべてを韻律外とみなせ,という規則だ.そして,その子音群を除外した上でもまだ rhyme 以下が分岐する(つまり長母音や2重母音を含む)場合にのみ,その最終音節に強勢が落ちるとする.この条件に合わなければ,強勢は先行音節へと移動してゆく.これにより,名詞 torment と名詞 August は,それぞれ /tɔ'rment/, /ɔ'ɔgust/ と正しく分析されることになる.

この韻律音韻論の分析に従えば,いわゆる名前動後 (diatone) を構成する多くの語の強勢パターンは,Consonant Extrametricality と品詞(非名詞か名詞か)の2点を参照して記述できることになる ([2011-07-10-1]) .しかし,名前動後には強勢位置の変異や変化を示す語はあるし (ex. control (n.), retard (n.); [2012-04-23-1]) ,予想に当てはまらない語も少なくない (ex. discount, exploit, increase) .この分析が完全な説明能力をもたないことを示すのは簡単だが,共時的のみならず通時的な傾向を示唆するものと理解するのであれば,名前動後の語彙拡散を記述する上で,ある程度有効な分析となるかもしれない.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

・ Katamba, Francis. An Introduction to Phonology. New York: Longman, 1989.

2013-06-14 Fri

■ #1509. 日本語における語中軟口蓋鼻音の脱音素化 [consonant][phoneme][phonology][diachrony][methodology][variation][phonemicisation]

昨日の記事で「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]) を取り上げたが,それと正反対ともいえる過程が日本語で起こっているので紹介しよう.

伝統的な日本語の共通語発音では,2つの有声軟口蓋音 [g] と [ŋ] が区別されていた.原則として前者は語頭で,後者は語中(母音や撥音の後)で用いられ,ほぼ相補分布をなす.例えば,柄,銀,郡,芸,午前などの語では [g] が,東,金銀,道具,朝餉,かご,リンゴなどの語では [ŋ] が聞かれた.ただし,「世界銀行」などの複合語の第2要素の始まり,「お元気」などの接頭辞の直後,「十五」などの数詞の五,「がらがら」などの擬音語,「ヨーグルト」などの借用語においては,語中であっても [g] が標準的である.しかし,「十五」と「銃後」の対などにおいて [g] と [ŋ] は対立するので,厳密に分布主義的な立場からは /g/ と /ŋ/ は異なる音素ということになる.

上記の区別は,現在でも声楽などの分野では威信あるものとして保たれているが,一般の共通語発音としては [ŋ] は廃れつつある.1983年の東京方言の調査では,話者の年代により語中 [ŋ] の生起率が大きく異なっていることが確かめられた.それによると,1930年頃に生まれた話者が語中 [ŋ] の消失を牽引した世代であるという.背景には,彼らが疎開により東京外へ出て,[ŋ] の行なわれていない方言と接する機会が増えたことが指摘されている.

1986年の Hibiya による同様の調査でも,語中 [ŋ] の通時的な消失傾向が確かめられた.80歳前後の話者は80--90%が [ŋ] を保っていたが,20歳前後の話者は保有率はゼロに近い (Hibiya 163) .しかし,この調査方法は,ある時点における様々な年齢の話者の発音を調べることにより通時的変化を間接的に捉えようとする "apparent-time" の観察であり,話者の成長に伴う子供言葉から大人言葉へ変化 (age-grading) であるという可能性を排除できない.

そこで,"real-time" の観察が必要になってくる.Hibiya は,19世紀から20世紀にかけてのいくつかの文献学的証拠や研究結果を根拠に,[ŋ] の消失が紛れもない通時的変化であることを明らかにした.それによると,少なくとも19世紀までは,[ŋ] は体系的に用いられていたという.結論として,Hibiya (169) は次のように述べている.

Kato . . . claims that speakers who were born around 1930 were the originators of the change from word-internal [-ŋ-] to [-g-]; the present investigation, however, indicates that the change began earlier. Those who were born in the 1910's and 1920's have [-g-] more frequently than the speakers from the real-time data base who were born two to three decades earlier. Therefore, the age distribution . . . represents a remarkably smooth and linear sound change in the Tokyo dialect, which is going to completion in the youngest generation of today.

語中 [ŋ] が [g] に置換されることによって,両音の相補分布が崩れ,事実上 /ŋ/ の音素としての地位は失われたといってよい.これは,「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) や「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) で示した日本語共通語の音韻体系,音節体系にも影響する体系的な変化であり,脱音素化 (de-phonemicisation) の過程であるといえるだろう.

・ Hibiya, Junko. "Denasalization of the Velar Nasal in Tokyo Japanese." Towards a Social Science of Language: Papers in Honour of William Labov. Ed. G. R. Guy, C. Feagin, D. Schiffrin, and J. Baugh. Amsterdam: John Benjamins, 1996. 161--70.

2013-06-13 Thu

■ #1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化 [consonant][phoneme][phonology][diachrony][methodology][variation][phonemicisation][suffix][rp][minimal_pair][spelling_pronunciation]

現代英語で,finger と singer において ng 部分の発音は異なる.前者は [fɪŋgə],後者は [sɪŋə] である.後者のように,-ing で終わる語幹に派生・屈折接尾辞が付加される場合には [ŋ] のみとなる点に注意したい.ただし,形容詞の比較変化は別で long の比較級 longer は [lɔŋgə] である.したがって,「より長い」と「切望する人」とでは,同じ longer でも [lɔŋgə] と [lɔŋə] で発音が異なることになる.

古くは語末の -ng は常に [ŋg] だった.弱音節では方言にもよるが14世紀前半から,強音節では標準英語で17世紀から,[ŋŋ] を経由して [ŋ] へと音韻変化を遂げた.だが,West Midlands 方言,Birmingham, Manchester, Liverpool などではこの音韻変化は起こらず,[ŋg] が保たれた.

このように多くの方言で語末の -ng が [ŋg] から [ŋ] へ変化することによって,sing [sɪŋ] と sin [sɪn] などが最小対 (minimal pair) を形成することになり,/ŋ/ が音素化 (phonemicisation) した.

なお,動詞の派生接尾辞としての -ing は,本来の [ɪŋg] から [ɪŋ] へ変化したほかに,さらに [ɪn] へと発展した変異形もあった.現代英語ではしばしば -in' と表記される語尾で,非標準的とされている([2013-01-26-1]の記事「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」を参照)が,歴史的には広く行なわれてきた.19世紀中には保守的な RP でも用いられており,むしろ権威ある発音とすらみなされていた.その後,相対的に威信が失われていったのは,綴字発音 (spelling pronunciation) の影響と考えられる.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2013-03-01 Fri

■ #1404. Optimality Theory からみる大母音推移 [gvs][vowel][ot][phonology][phonetics][diphthong][merger][language_change]

理論言語学の分野において,1990年代は Optimality Theory (最適性理論)の登場と発展の時代と呼べるかもしれない.1993年に Prince and Smolensky により草稿が発表されて以来,注目を浴びている言語理論だ.特に音韻論や韻律論の分野での応用が進んでおり,通時言語学の立場からも言語変化を説明する原理として期待が寄せられている.OT は,文法をランク付けされた複数の制約によって記述できると考える.深層形式に対して各種の制約がランク順に適用され,結果として表層形式が出力されることを想定している.

OT の観点からは,言語変化あるいは文法変化とは制約のランク付け順序の入れ替え (reranking of constraints) であると見ることができ,いくつかの研究では英語史における主要な音変化である大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) へも応用されている.McMahon が GVS への応用研究を要約しているので,それを見てみよう.以下では,McMahon が参照している種々の典拠の書誌情報は省略する.

近年,理論的な立場から,GVS は従来のような統一的な変化ではなく,個別の変化がたまたま組み合わさったものにすぎないという見解が提出されてきている([2010-09-04-1]の記事「#495. 一枚岩でない大母音推移」を参照).私が呼ぶところのバラバラ説である.このバラバラ説を唱える急先鋒は Stockwell and Minkova であり,彼らは GVS というラベル自体が統一性を否応なしに喚起してしまう悪しきラベルであると評している.Minkova などは,このラベルは英語史の用語としてではなく言語学史の用語としてこそふさわしいと,手厳しい.ただし,従来の GVS が表わす個々の音変化の事実そのものは当然のことならが認めており,最初に生じた音変化は高母音の2重母音化であると考えている点では,Jespersen などの見解と一致する.

一方,Lass は GVS というラベルの意義を一応のところ認めている.GVS の開始点については,中高母音の高母音化から始まったとする Luick や Dobson の見解を容れており,母音四辺形の上半分に関する一連の変化については構造的な相互の関与を想定している.言い換えれば,下半分についてのみバラバラ説を採用しているということになる.

McMahon は,このような論争を背景に,Miglio (1998) や Miglio and Moré による OT を用いた GVS 分析を概説する.これらの理論的な難点を指摘した後,McMahon が最もよく OT の強みが示されていると評価する Minkova and Stockwell の分析を紹介する.Minkova and Stockwell は,英語の長母音の振る舞いを決定づける4つの要因を挙げ,それぞれを OT における制約に割り当てた.

(a) HEAR CLEAR: Diphthong optimization in perceptual terms

(b) *EFFORT: Diphthong optimization in articulatory terms

(c) MINIMAL DISTANCE: Optimal spacing of adjacent entities --- merger avoidance

(d) IDENT IO (CONTRAST): Vowel mergers and input-output faithfulness

(a) と (b) は音声に関わる制約で,前者は2重母音化を支持し,後者は長母音化を支持するという相反する性質をもつ.(c) と (d) は音素体系に関わる制約で,前者は音素の融合を避ける方向へ,後者は音素対立を保持する方向へ作用する.なお,Minkova and Stockwell は音声にもとづく (a) と (b) の制約のみを,変化の引き金,変化の説明として利用できると考えている.これは,OT の基本に音声を据えるのか音韻を据えるのかという理論の本質に関わる議論と関連する.

Minkova and Stockwell は,4制約の異なる順番での組み合わせにより,4つの異なる音過程が説明されるとする.

(1) Nucleus-glide dissimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> HEAR CLEAR >> MINIMAL DISTANCE >> *EFFORT

(2) Nucleus-glide assimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> *EFFORT >> MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

(3) Chain Shift: IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR, *EFFORT

(4) Merger: *EFFORT >> IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

GVS は (3) の1事例である.英語史には様々な音変化が起こっているが,OT によれば,各事例は制約の異なる組み合わせと順序により説明されるということになる.だが,OT により GVS の何がより明らかにされたのか,よくわからないというのが正直なところである.GVS について新たに1つの記述法が加わったという以上に,何があるのだろうか.

・ Prince, Alan and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms, Rutgers U and U of Colorado at Boulder, 1993.

・ McMahon, April. "Change for the Better? Optimality Theory versus History." Chapter 1 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 4--23.

2012-09-13 Thu

■ #1235. Why "visit-ed"? [verb][preterite][conjugation][inflection][phonology]

[2011-08-06-1]の記事「#831. Why "an apple"?」で,同じ現象が共時的な視点からと通時的な視点からとでは180度異なって見える例を提示した.類似した例として,現代英語における過去(分詞)接尾辞 -ed の発音を取り上げよう.この形態素には,直前の音声環境に応じて3つの発音があり得る.visited や minded のように [t] や [d] が先行する場合には [ɪd] として実現され,looked や watched のように [t] 以外の無声音が先行する場合には [t] となり,それ以外では played や moved のように [d] となる.共時的に合理的な基底形を設定するのであれば,この形態素は /d/ としておき,先行する語幹末尾の音に従って [ɪ] が挿入 (epenthesis) されたり,[t] へと無声化すると考えるのが妥当である.前者は [td] や [dd] という歯茎破裂音の連続を避けるためと考えればよいし,後者は声の順行同化と考えればよい.

ついでに,3単現の -s についても見ておこう.この形態素も直前の音声環境に応じて3つの発音が対応する.[s, z, ʒ, ʃ, ʧ, ʤ] が先行する場合には,歯擦音の連続を避けるために母音が挿入された [ɪz] として実現され(この場合,綴字は <es> となる),上記に含まれる以外の無声音が先行する場合には [s] となり,それ以外では [z] となる.基底形には /z/ を設定しておき,母音挿入あるいは無声化によって [ɪz] あるいは [z] が実現されると考えておけばよい.いずれも,現代の英語形態論では広く受け入れられている基本的な規則 (rule) である.

しかし,通時的な観点からは,様相はまったく逆に見える.綴字の <ed> や <es> が示唆する通り,これらの形態素は,少なくとも後期中英語までは母音を保っており,独立した音節を形成していた(母音の失われた時期の詳細については,Dobson の Sections 310--11 を参照).つまり,直前の音声環境にかかわらず [əd] や [əz] で実現されていたのである.ところが,接尾辞の母音消失が始まった.ある環境においては,母音消失のみが働き,その後の副作用はなかった.別のある環境においては,語幹末音と接尾辞末音が接触したことにより後者が無声化した.そして,また別のある環境においては,母音消失そのものが阻止され,母音が保たれた.この歴史的過程を前提とすると,問題としている形態素の基底形は /əd/ や /əz/ であり,そこから環境に応じて [d], [t], [əd] あるいは [z], [s], [əz] が派生し,実現されたと考えるほうが,実際の音韻変化に即した規則のように見える.しかし,この分析は一般に現代の英語形態論では採用されていない.

不定冠詞 a と an の場合と同様に,どちらの分析がすぐれているかということは,さして重要ではない.同じ現象を異なる角度から眺めているだけであり,視点そのものに優劣はないからだ.説明の経済性を求める共時的な視点からすれば基底形 /d/ の設定がより有効であり,説明の物語性を求める通時的な視点からすれば基底形 /ɪd/ の設定がより有効だろう.前者を受け入れるとすると,中英語以前と近代英語以降とで,基底形とそこからの派生規則が180度変わったことになり,換言すれば rule inversion が生じたということになる.

以上,Kastovsky (132--33) の議論に着想を得て執筆.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Kastovsky, Dieter. "Morphological Restructuring: The Case of Old English and Middle English Verbs." Historical Linguistics 1995: Selected Papers from the 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, August 1995. Vol. 2. Germanic Linguistics. Ed. Richard M. Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2000. 131--47.

2012-08-31 Fri

■ #1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響 [phoneme][phonology][phonetics][french][anglo-norman][systemic_regulation][phonemicisation][causation][stress][language_change][degemination]

フランス語が英語に与えた言語的影響といえば,語彙が最たるものである.その他,慣用表現や綴字にも少なからず影響を及ぼしたが,音韻や統語にかかわる議論は多くない.だが,音韻に関しては,しばしばフランス語からの借用として言及される音素がある.Görlach (337--38) によると,これには5種類が認められる.

(1) /v/ の音素化 (phonemicisation) .古英語では [v] は音素 /f/ の異音にすぎず,いまだ独立した音素ではなかった.ところが,(a) very のような [v] をもつフランス借用語の流入,(b) vixen のような [v] をもつ方言形の借用,(c) over : offer に見られる単子音と重子音の対立の消失,(d) of に見られる無強勢における摩擦音の有声化,といった革新的な要因により,/v/ が音素として独立した.同じことが [z] についても言える.(a) の要因に関していえばフランス語の影響を論じることができるが,/v/ も /z/ も異音としては古英語より存在していたし,閉鎖音系列に機能していた有声と無声の対立が摩擦音系列へも拡大したととらえれば,体系的調整 (systemic regulation) の例と考えることもできる.ここでは,Görlach は,英語体系内の要因をより重要視している([2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」を参照).

(2) /ʒ/ の音素化.この音も古英語では独立した音素ではなく,Anglo-Norman 借用語 joy や gentle の語頭音も /ʤ/ として実現されたので,中英語ですら稀な音だった./ʒ/ の音素化は,measure などの語での [-zj-] の融合に負うところが大きい.この音素化により,音韻体系に /ʤ : ʒ ? ʧ : ʃ/ の対照関係が生じた.やはり,ここでもフランス語の影響は副次的でしかない.

(3) フランス借用語に含まれる母音の影響で,新しい二重母音 /ɔɪ, ʊɪ/ が英語で音素化した.この2つが加わることで,英語の二重母音体系はより均整の取れたものとなった.

| -- | ɛɪ | aɪ | ɔɪ | ʊɪ |

| ɪʊ | ɛʊ | aʊ | ɔʊ | -- |

(4) フランス語の /y(ː), œ(ː)/ は,円唇母音としては南西方言以外には受け入れられなかった.また,/ɲ/ や l mouilli も受け入れられることはなかった.Norman 人がすでにこれらの音を失っていたからではないか.

(5) 多音節のロマンス借用語が英語の強勢体系に与えた影響がしばしば語られるが,bacon や battle のような2音節語は英語本来の強勢に順応した.ロマンス的な強勢体系が適用されたのは,3音節以上の借用語のみである.

全体として,Görlach は,フランス語の音韻上の影響はあったとしても僅少であると考えている.影響があったところでも,その影響は,英語の体系側に受け入れ態勢ができていたからこそ僅かな外圧のもとで可能となったのだ,と議論している.

. . . it is significant that phonemes said to be derived from French survive only where they fill obvious gaps in the English system --- and some of these were stabilized by loans from English dialect . . . . (337)

受け入れ側の態勢が重要なのか,外圧の強さが重要なのか.[2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」の議論を思い起こさせる.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

2012-02-12 Sun

■ #1021. 英語と日本語の音素の種類と数 [phonology][phonetics][phoneme][vowel][consonant][ipa][pde][japanese][minimal_pair][rp]

ある言語の音素一覧は,構造言語学の手法にのっとり,最小対語 (minimal pair) を取り出してゆくことによって作成できることになっている.しかし,その言語のどの変種を対象にするか(英語であれば BrE か AmE かなど),どの音韻理論に基づくかなどによって,様々な音素一覧がある.ただし,ほとんどが細部の違いなので,標題のように英語と日本語を比較する目的には,どの一覧を用いても大きな差はない.以下では,英語の音素一覧には,Gimson (Gimson, A. C. An Introduction to the Pronunciation of English. 1st ed. London: Edward Arnold, 1962.) に基づいた Crystal (237, 242) を参照し,日本語には金田一 (96) を参照した.英語はイギリス英語の容認発音 (RP) を,日本語は全国共通語を対象としている.

英語の音素一覧(20母音+24子音=44音素):

/iː/, /ɪ/, /e/, /æ/, /ʌ/, /ɑː/, /ɒ/, /ɔː/, /ʊ/, /uː/, /ɜː/, /ə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ, ɑʊ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/; /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ʧ/, /ʤ/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/

日本語の音素一覧(5母音+16子音+3特殊音素=24音素):

/a/, /i/, /u/, /e/, /o/; /j/, /w/; /k/, /s/, /c/, /t/, /n/, /h/, /m/, /r/, /g/, /ŋ/, /z/, /d/, /b/, /p/; /N/, /T/, /R/

実際には多くの言語の音素一覧を比較すべきだろうが,この音素一覧からだけでもそれぞれの言語音の特徴をある程度は読み取ることができる.以下に情報を付け加えながらコメントする.

・ 母音について,英語は20音素,日本語は5音素と開きがあるが,5母音体系は世界でもっとも普通である.もっと少ないものでは,アラビア語,タガログ語,日本語の琉球方言の3母音,黒海東岸で話されていたウビフ語の2母音という体系がある.日本語では,古代は4母音,上代は8母音と通時的に変化してきた.

・ 子音について,英語は24音素,日本語は16音素で,日本語が比較的少ない.少ないものでは,ハワイ語の8子音,ブーゲンビル島の中部のロトカス語の6子音,多いものでは先に挙げたウビフ語の80子音という驚くべき体系がある.

・ 日本語には摩擦音が少ない./z/ は現代共通語では [dz] と破擦音で実現されるのが普通.また,上代では /h/, /s/ はそれぞれ /p/, /ts/ だったと思われ,摩擦音がまったくなかった可能性がある.一方,英語では摩擦音が充実している.

・ 日本語では,通時的な唇音退化 (delabialisation) を経て,唇音が少ない.後舌高母音も非円唇の [ɯ] で実現される(ただし近年は円唇の調音もおこなわれる).

日本語母語話者にとって英語の発音が難しく感じられる点については,「#268. 現代英語の Liabilities 再訪」 ([2010-01-20-1]) と「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) で簡単に触れた.

(英語)音声学の基礎に関する図表には,以下を参照.

・ 「#19. 母音四辺形」: [2009-05-17-1]

・ 「#118. 母音四辺形ならぬ母音六面体」: [2009-08-23-1]

・ 「#31. 現代英語の子音の音素」: [2009-05-29-1]

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ 金田一 春彦 『日本語 新版(上)』 岩波書店,1988年.

2011-08-17 Wed

■ #842. th-sound はまれな発音か [phonetics][phonology][phoneme][typology][airspeak][th]

一般に th-sound ([θ], [ð]) は言語音としてはまれであり,多くの非母語話者にとって習得しにくいと言われている.実際に [θ] を [t] や [s] で代用する非母語話者が多く,その点を考慮して国際的な航空管制英語 Airspeak では three を tree として発音することになっているほどだ.th-sound はこのように世界で悪名高い発音としてみなされており,英語の liability の1つとして言及されることもある.

しかし,実際のところ,問題の歯摩擦音は,英語のほかにもスペイン語やギリシア語など比較的よく知られた言語にも音素として現われる.同僚の音声学者と,この音は本当にまれな音なのだろうかという話しをしていたときに,UPSID (The UCLA Phonological Segment Inventory Database) なるサイトの存在を教えてもらった.451言語の音韻体系のデータベースへアクセスできるサイトで,Simple UPSID interface のインターフェースを通じて,言語ごとの音韻目録を閲覧したり,分節音ごとの類型論的な統計情報を得ることができる.

早速,歯摩擦音について調べてみた.UPSID Segment Frequency によると,0D と表記される [θ] と,6D と表記される [ð] を音韻目録に含む言語はそれぞれ以下のとおりである.

・ [θ] or "0d" (voiceless dental fricative) occurs in 18 languages (3.99% of the 451 languages): Albanian, Amahuaca, Araucanian, Bashkir, Berta, Burmese, Chipewyan, Greek, Huasteco, Iai, Karen, Lakkia, Mursi, Rukai, Spanish, Tabi, Wintu, Yay.

・ [ð] or "6D" (voiced dental fricative) occurs in 22 languages (4.88% of the 451 languages): Albanian, Aleut, Burmese, Chipewyan, Cubeo, Dahalo, Fijian, Greek, Guarani, Iai, Koiari, Mari, Mazatec, Mixtec, Moro, Nenets, Nganasan, Quechua, Rukai, Spanish, Tabi, Tacana.

調査対象の451言語から収集された異なる分節音は全部で919個あるが,頻度順位としては [θ] が126位,[ð] が113位である.順位で考えれば言われるほどまれな音ではないのかもしれないが,451言語のうちの4--5%ほどにしか現われない音であると示されれば,確かにまれと言えるのかもしれない.ただし,収集された異なる919の分節音の8割以上に当たる748の分節音が10を超える言語には現われないことを考えると,[θ], [ð] は,世界の言語にみられる数多くのまれな分節音の2つにすぎない.

ちなみに,通言語的に頻度の高い分節音トップ10は,[m, k, i, a, j, p, u, w, b, h] の順という.

2011-08-11 Thu

■ #836. 機能負担量と言語変化 [functionalism][language_change][systemic_regulation][terminology][phonology][drift][minimal_pair][functional_load]

昨日の記事「機能主義的な言語変化観への批判」([2011-08-10-1]) で触れた,機能負担量 (functional load or functional yield) について.機能負担量とはある音韻特徴がもつ弁別機能の高さのことで,多くの弁別に役立っているほど機能負担量が高いとみなされる.

例えば,英語では音素 /p/ と /b/ の対立は,非常に多くの語の弁別に用いられる.別の言い方をすれば,多くの最小対 (minimal pair) を産する (ex. pay--bay, rip--rib ) .したがって,/p/ と /b/ の対立の機能負担量は大きい.しかし,/ʃ/ と /ʒ/ の対立は,mesher--measure などの最小対を生み出してはいるが,それほど多くの語の弁別には役立っていない.同様に,/θ/ と /ð/ の対立も,thigh--thy などの最小対を説明するが,機能負担量は小さいと考えられる.

機能負担量という概念は,上記のような個別音素の対立ばかりではなく,より抽象的な弁別特徴の有無の対立についても考えることができる.例えば,英語において声の有無 (voicing) という対立は,すべての破裂音と /h/ 以外の摩擦音について見られる対立であり,頻繁に使い回されているので,その機能負担量は大きい.

では,機能負担量と言語変化がどのように結び着くというのだろうか.機能主義的な考え方によると,多くの語の弁別に貢献している声の有無のような機能負担量の大きい対立が,もし解消されてしまうとすると,体系に及ぼす影響が大きい.したがって,機能負担量の大きい対立は変化しにくい,という議論が成り立つ.反対に,機能負担量の小さい対立は,他の要因によって変化を迫られれば,それほどの抵抗を示さない.この論でゆくと,/θ/ と /ð/ の対立は,機能負担量が小さいため,ややもすれば失われないとも限らない不安定な対立ではあるが,一方でより抽象的な次元で声の有無という盤石な,機能負担量の大きい対立によって支えられているために,それほど容易には解消されないということになろうか.機能主義論者の主張する,言語体系に内在するとされる「対称性 (symmetry) の指向」とも密接に関わることが分かるだろう.

体系的な対立を守るために,あるいは対立の解消を避けるために変化が抑制されるという「予防」の考え方は,すぐれて機能主義的な視点である.しかし,話者(集団)は体系の崩壊を避ける「予防」についてどのように意識しうるのか.話者(集団)は日常の言語行動で無意識に「予防」行為を行なっていると考えるべきなのか.これは,[2011-03-13-1]の記事「なぜ言語変化には drift があるのか (1)」で見たものと同類の議論である.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-02-25 Fri

■ #669. 発音表記と英語史 [phonetics][phonology][phoneme][ipa]

発音表記には,大きく分けて音声表記 ( phonetic transcription or narrow transcription ) と音素表記 ( phonemic transcription or broad transcription ) の2種類がある.前者は [ ] で囲み,後者は / / で囲むのが慣習である.音声表記と音素表記は見た目は似ているが,本質的にはまったく異なるものである.音声表記は,調音的,音響的な観点からの音の記述を目指しており,原則として当該の言語でその音が果たす機能は考慮していない.一方で,音素表記は,音の物理的な側面は捨象し,原則として当該の言語でその音が果たす役割を重視する.構造主義言語学によれば,当該言語で機能的な役割を果たしている音の単位は 音素 ( phoneme ) と呼ばれ,形態素の最小対 ( minimal pair ) に基づいた対立 ( opposition ) によって厳密に定義される.厳格な構造主義の立場からは,音素は調音的,音響的な性質とは無縁であり,Jakobson and Halle の言うように,"all phonemes denote nothing but mere otherness" (11) である.

しかし,実際のところ,発音表記は,音声表記と音素表記が互いに歩み寄ったところで実現されていることが多い.厳密に音声表記を目指そうとすれば,音の物理的な特性を余すところなく表現しなければならず,無数の数値や音響スペクトログラム ( spectrogram ) で表記しなければならなくなる.一方で,厳密に音素表記を目指そうとしても,音素の拠って立つ「機能的な対立」には論者によって複数の説があり得るし,調音的な観点が欠如しているために,機能的な対立をなしていない音どうしの関係は一切無視されてしまうことになる.そこで,語学学習や言語学の現場でも,音声と音素の両方の考え方を活かした broad phonetic transcription ともいうべき折衷案が利用されている.[ ] で囲まれていながら音素的であったり,/ / で囲まれていながら音声的であったりすることがあるのは,このためである.

英語史や歴史英語学でも,原則としてこの折衷案が採用されていると考えてよい.もとより,過去の発音を,厳密な音声表記で表わせるほど正確に復元することはできない.また,厳密な音素表記をするにも論者によって様々な立場があり得るのは現代の言語の場合と同じであるし,調音的な側面を無視していては有意義に音声変化を記述できないという決定的な事情がある.例えば,[i] が前舌高母音であることを明示しない限り i-mutation によって [o] が [e] に変化することはうまく説明できないが,厳密に構造主義的な立場では,[i] が前舌高母音であるという調音的な主張をすることができないのである.

正確には復元できない過去の音を扱うから,また音の変化を有意義に説明する必要があるから,歴史言語学ではことさらに折衷的な発音表記を採用することが避けられない.英語史の分野(そして本ブログ)に出てくる発音表記は,純粋な音声表記でも純粋な音素表記でもなく,原則として折衷的な "poorly resolved broad transcription" (Lass and Laing 20) だと考えてよい.

現在最も広く採用されている発音表記である IPA 「国際音標文字」は The International Phonetic Association のサイトから IPA: Alphabet を参照.

・ Jakobson, R. and Halle, M. Fundamentals of Language. The Hague: Mouton, 1965.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Interpreting Middle English." Chapter 2 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction.'' Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap2.pdf .

2010-10-29 Fri

■ #550. markedness [markedness][phonology][semantics]

言語学ではしばしば有標性 ( markedness ) という概念が用いられる.ある言語項目について,特定の性質が認められる場合には有標 ( marked ) ,認められない場合には無標 ( unmarked ) とされる.性質の有無に応じてフラグが立ったり下りたりするイメージだ.

元来,markedness の概念は,プラハ学派の音韻論 ( Prague School phonology ) で弁別素性 ( distinctive feature ) の有無を論じるための道具立てとして生じた.例えば /t/ と /d/ という音素を声 ( voicing ) という観点からみると,前者が無標,後者が有標となる.生成音韻論では markedness の概念はさらに重要な意義をもつに至る.そこでは,生起頻度,歴史的な変化,言語獲得における順序などが参照され,unmarked が "natural" や "universal" とほぼ同義となる.対立する性質のうち,通言語的にありやすいものが無標,ありにくいものが有標と呼ばれることになる.

音韻論で発生した有標性の概念は,後に形態論や意味論など他の部門でも応用されることになった.形態論の例でいえば,数で対立するペア dog と dogs では前者が無標で後者が有標である.これは直感的にも受け入れられるし,数の区別を考慮しないときに dog が代表として用いられることや派生の順序からしても,dog がより基本的であることは明らかだからである.

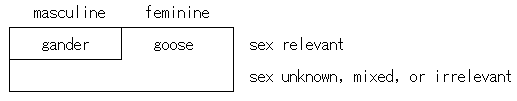

意味論では,語彙的に対立するペアにおいて "usual, common, typical" な方が無標となり,"unusual, uncommon, atypical" なほうが有標となる.例えば goose と gander のペアにおいて前者が無標,後者が有標である.goose はガチョウの雌鳥を,gander はガチョウの雄鳥を表わすが,特に性別を意識しない文脈で一般にガチョウを表わしたいときには goose を用いる(下図参照).後者のように雄雌にかかわらず一般的にガチョウを指す場合,goose は性に関して無標であるといわれる.ところが,gander はどんな文脈でも雄鳥であることを必ず明示するので,性に関してフラグが立っていると考える ( Hofmann, pp. 21, 29--30 ) .(類例は[2009-05-27-1]を参照.)

そのほか,old と young のように程度を表わす形容詞の対立ペアにおいて,前者が無標,後者が有標とされる.というのは,年齢を尋ねるのに通常 How old are you? と言い,How young are you? とは言わないからである.後者の疑問文は,すでに「あなたが若い」ことが前提であり,その上でどのくらい若いのかといった特殊な文脈での疑問文となるからである.

まとめれば,音韻論では専門的な使われ方をするが,形態論や意味論では直感的な「ありやすさ」「普通さ」「自然さ」の点での対立を標示するための道具として使われる.有標・無標の対立はこのように言語学では幅広く用いられている.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Hofmann, Th. R. Realms of Meaning. Harlow: Longman, 1993.

2009-05-29 Fri

■ #31. 現代英語の子音の音素 [phonology][phonetics][consonant][pde]

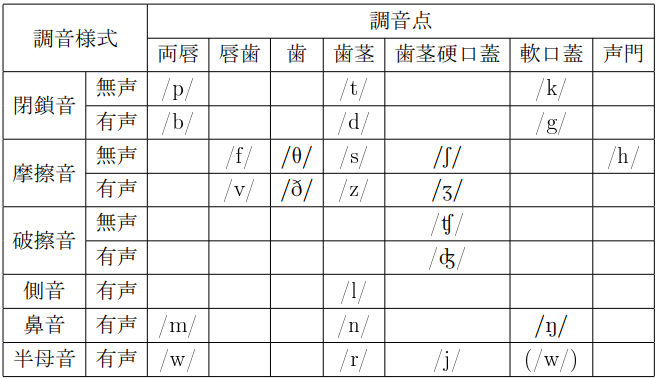

現代英語の子音音素体系は下の表の通りである.24音素あるが,子音字母は次のように21文字しかないことに注意: <b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z>

このことから,文字と音素が一対一で対応しているわけではないことが分かる.現代英語における綴りと発音のギャップは,そもそもの出発点である文字と音素との関係が非対応である点にあることが明らかだろう.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow