2011-02-16 Wed

■ #660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率 [french][loan_word][adjective][statistics]

クレパン (p. 113) に次のような記述があった.

中英語では,ラテン語およびフランス語からの借用語の流入が特徴的である.フランス語の借用語は,次例にみられるように,形容詞の領分に,とくに明白なあらわれ方をしている.

able covetous gracious pertinent simple abundant coy hardy plain single active cruel hasty pliant sober actual curious honest poor solid amiable debonair horrible precious special amorous double innocent principal stable barren eager jolly probable stout blank easy large proper strange brief faint liberal pure sturdy calm feeble luxurious quaint subtle certain fierce malicious real sudden chaste final mean rude supple chief firm moist safe sure clear foreign natural sage tender common frail nice savage treacherous contrary frank obedient scarce universal courageous gay original second usual courteous gentle perfect secret

どの言語からであっても借用語彙はその大半が名詞であるという前提が染みこんでいたので,その陰で特に形容詞が顕著であるなどと借用語彙を品詞別に見る視点は欠けていた.確かに上のように例を列挙されるとそのようにも思われてくる.

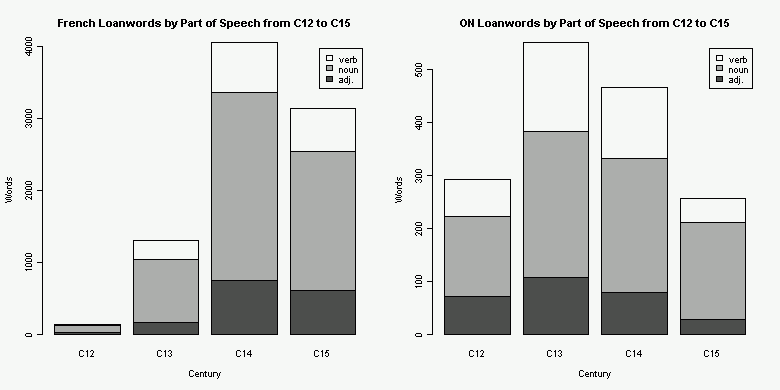

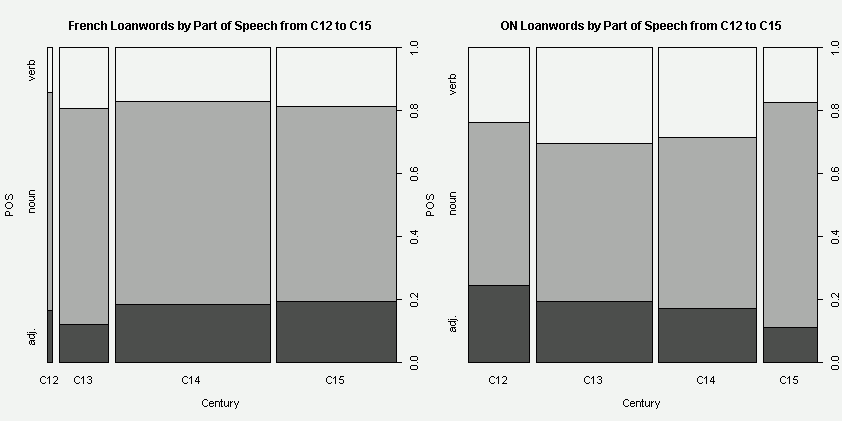

ある時期にある言語から入った借用語彙全体を1としたときに品詞別の比率はどのくらいか.この観点からの研究があったかどうかすぐには思いつかなかったので,OED を用いて自分で軽く調べてみることにした.中英語期に入ったフランス借用語彙の形容詞比率がどのくらいかを調べるのが主目的だが,出された数値を解釈するためには,何らかの比較が必要である.今回は,古ノルド語の対応する比率と比べることにした.OED の Advance Search で,名詞,形容詞,動詞の主要3品詞ごとに検索することにし,"language names" にそれぞれ "French" と "ON" を,"earliest date" に "1101-1500" を入力してAND検索した.その結果を,[2011-01-05-1]の記事で紹介した「OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI」に流し込み,得た数値を品詞ごとの語数で整理し,2種類のグラフを作成した.両言語でスケールが異なっていることに注意.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

予想とはやや異なる結果が出た.前半2世紀でみたときには,形容詞比率に関しては古ノルド語のほうがフランス語よりも上回っている.一方,後半2世紀ではフランス語のほうが上回っている.両言語で借用語の最盛期が異なっていることを反映するかのように,フランス語ではおよそ上り調子,古ノルド語ではおよそ下り調子になっていることがわかるだろう.4世紀合計でみるとフランス語0.1768,古ノルド語0.1817で後者が僅差で勝っており,全体としてフランス語の形容詞が「とくに明白なあらわれ方をしている」ことは読み取れなかった.

ただし,これは荒いパイロット・スタディなので解釈には注意を要する.OED の検索には機能上の限界があり,そこから拾い出したデータには相当数の雑音が入っている.また,[2011-02-09-1]の記事で話題にしたように,ある借用語がフランス語からなのかラテン語からなのか区別がつけにくいケースも多いだろう.今回ラテン語借用語を比較対象に加えなかったのも同じ理由からである.

クレパンの「とくに明白なあらわれ方」とは,品詞別(特に対名詞)比率のことを指しているわけではないかもしれない.テキスト上での頻度が高いとか,目につく使われ方をしているとか,比率とは別の次元での顕著さのことを指しているのかもしれない.何よりも,形容詞の絶対数でいえばフランス語は古ノルド語の5倍以上もある.印象としては,Chaucer やロマンスのテキストでのフランス借用語形容詞の役割は確かに顕著だし,クレパンの指摘には首肯できる.

今後この問題を追究するのであれば,より精度の高い調査が必要だろう.手作業で借用元言語を確認し,古ノルド語だけでなくラテン語からの借用語彙も比較し,扱う時代範囲も前後に移動させる必要があろう.中英語テキストをジャンル別に検討するのもおもしろそうだ.

・ アンドレ・クレパン 著,西崎 愛子 訳 『英語史』 白水社〈文庫クセジュ〉,1980年.

2011-02-09 Wed

■ #653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 [etymological_respelling][history_of_french][french][latin][loan_word][etymology]

中英語期のフランス語借用については,本ブログでも[2009-08-22-1]の記事を始めとして様々な形で触れてきた.同じく,中英語期のラテン語借用についても[2009-08-25-1]の記事で扱った.さらに,現代英語語彙に占める両言語からの借用語の比率が高いことは,[2010-06-30-1], [2009-11-14-1], [2009-08-15-1]で話題にした.フランス語とラテン語の借用は英語史ではよく取りあげられるトピックであり,借用語の数が問題になる場合に「フランス・ラテン借用語」として合わせて数えられることも多い.確かにフランス語とラテン語はロマンス語群のなかで親子関係にある言語どうしではあるが,一応は別々の言語として区別がつけられるはずである.それにもかかわらず,合わせて扱われることが多いのはなぜだろうか.

1つには,予想されるとおり,中英語期に相当する時代では,フランス語はいまだラテン語から別れて久しくなかったということがある.確かに種々の音声変化によってフランス語はラテン語から区別されるようになっていたが,両言語の形態はいまだに似通っていることが多かった.さらに,中世イングランドと同様に,中世フランスではフランス語と並んでラテン語も書き言葉として用いられていたので,両言語の形態がなまじ似ている分,その混用も頻繁だったのである.英語では中英語後期から近代英語初期にかけてラテン語源かぶれの綴字 ( see etymological_respelling ) が増したが,同じ傾向がフランスでは早く13世紀後半から現われていた.既存のフランス語をラテン語形に近づける方向へ少しだけ変化させたのである.その新しい語形は,従来のフランス語でもないし厳密なラテン語でもない中途半端な語形となり,いずれかに分類するのは困難であり,無意味でもあるということになる(バケ,pp. 72--73).

ホームズとシュッツ (pp. 78--80) を参考に,フランス語とラテン語の混用の状況を概観しておこう.聖王ルイと呼ばれたルイ9世 (Louis IX; 1214--70) は,1260年頃から法律制度改革に乗り出していた.改革の主眼は証言を文書で提出することを許可にした点にあり,これにより代理人としての職業的法律家が台頭してくることになった.法律家たちはそれぞれ書記を雇っており,その書記たちは basoche と呼ばれる組織を構成し,フランス語の綴字に大きな影響を及ぼす集団となった.当時,告訴状はフランス語で書かれたが,法令はぞんざいなラテン語で書かれており,法曹界は2言語制で回っていた.この状況は,フランソワ1世 (Francis I; 1494--1547) が法廷でのラテン語使用をヴィレ・コトレ ( Villers-Cotterêts ) で廃止した1539年まで続いた.このような時代背景で,書記たちはなにがしかのラテン語の教養を身につけている必要があったわけだが,その教養とて大したものではなく,フランス語とラテン語の綴字が混用されるのが常だった.フランス語の dit 「上述の,くだんの」がラテン語風に dict と綴られたり,doit 「指」もラテン語 digitus の影響で doigt と綴られたりした.

一方で,14世紀にはシャルル5世 (1338--80) の学芸奨励によりラテン語が重んじられた.実際,14--15世紀にわたる中世フランス語後期の借用語の半数以上がラテン語からのものとされる.それに加えて,既存のフランス語単語をラテン語の形に近づけた etymological respelling の例も少なからずあった.delitier を delecter などとする例である ( see [2010-02-04-1] ) .

以上が,中英語期に大量に英語に流入した Latin, Latinised French, and French loanwords を別々に扱うのではなく「フランス・ラテン借用語」として一緒くたに扱うのが妥当である理由だ.ラテン語に基づく etymological respelling は英語だけでなくフランス語でも起こっていたこと,後者ではラテン語となまじ似ているがゆえの語形の混用も大いに絡んでいたことに注意する必要がある.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2010-12-31 Fri

■ #613. Academic Word List に含まれる本来語の割合 [lexicology][loan_word][statistics][academic_word_list]

昨日の記事[2010-12-30-1]で,Academic Word List (AWL) を導入した.この英語史ブログとして関心があるのは,AWL と銘打って収集されたこの語彙集のなかに本来語要素からなる語がどれだけ含まれているかという問題である.570語をざっと走査したら,以下の45語が挙がった.

acknowledge, albeit, aware, behalf, draft, forthcoming, furthermore, goal, hence, highlight, income, input, insight, layer, likewise, network, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, offset, ongoing, outcome, output, overall, overlap, overseas, seek, shift, so-called, sole, somewhat, straightforward, tape, target, task, team, thereby, trend, undergo, underlie, undertake, welfare, whereas, whereby, widespread

570語中の45語で7.89%なので,予想通りに本来語の割合は少ない.しかし,数える前にはもっと小さい値が出るのではないかと踏んでいたので,意外に少なくないなと感じたのも事実である.Academic Word List というからには Greco-Latin の語がそれこそ100%に迫り,本来語は10語もあれば多いほうかと思い込んでいたのである.だが,本来語のリストを眺めていてなるほどど思った.out- や over- を接頭辞としてもつ実質的な語のカテゴリーが目立つ一方で,albeit, furthermore, hence, likewise, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, thereby, whereas, whereby などの機能的・文法的なカテゴリーも目につく.forthcoming, ongoing, overall, so-called などの複合要素からなる形容詞も1カテゴリーをなしていると考えられるだろう.

ただし,本来語とはいっても古英語起源であるとは限らない.例えば,output などは1839年が初出である.上で最初に「本来語要素からなる語」と表現したのはそのためである.

なお,明確に本来語とはみなせないが Greco-Latin でもない語としては,古ノルド語からの借用語 bond, bulk, link, odd やオランダ語からの借用語 trigger があった.語源不詳のものとしては job もある.

現代英語の語彙数と起源別割合については,以下のリンクも参照.

・ [2010-06-30-1]: 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合

・ [2010-03-02-1]: 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

2010-12-14 Tue

■ #596. die の謎 [euphemism][loan_word][old_norse][semantic_change][taboo]

昨日の記事[2010-12-13-1]で death と dead について話題にしたので,今日は動詞の die について.英語史ではよく知られているが,die という動詞は古英語には例証されていない.厳密にいえば古英語の最末期,12世紀前半に deȝen として初めて現われるが,事実上,中英語から現われ出した動詞といっていい.明らかに dēaþ や dēad と語源的,形態的な結びつきがあり,いやそれ以上にこれら派生語の語根ですらある動詞が,古英語期に知られていないというのは不自然に思われるのではないだろうか.

古英語で「死ぬ」という意味はどんな動詞によって表わされていたかというと,steorfan である.形態的には後に starve へと発展する語である.古英語から中英語にかけては,この語が広く「死ぬ」一般の意味を表わしていた(現代ドイツ語の sterben 「死ぬ」と比較).

広く受け入れられている説に従うと,英語は古英語後期から中英語初期にかけて,古ノルド語の動詞 deyja "die" を借用したとされている.英語で die が一般化してくると,古英語以来活躍してきた starve は徐々に「死ぬ」の意味では使われなくなり,「飢え死にする」へと意味を特殊化 ( specialisation; see [2009-09-01-1], [2010-08-13-1] ) することによって生きながらえることになった.

英語における die の出現は,一般的には上記のように語られる.しかし,このストーリーには謎が多い.上でも触れたように,古英語期から形容詞と名詞では明らかに die の派生語を使っていながら,動詞の die そのものが現われないのは妙ではないか.「死ぬ」は多くの言語で婉曲表現 ( euphemism ) の主題となる典型例であることは確かだが,もし言語的タブー ( linguistic taboo ) であるのならば,なぜ形容詞と名詞は許されたのか.また,古英語でタブーであったとしても,中英語ではなぜ「解禁」されたのか.古英語のみならず他の西ゲルマン諸語や Gothic でも動詞形は早くから(弱変化化しながら)失われていったようだが,古ノルド語ではなぜ保存されていたのか(しかも強変化動詞のままで).

話題が「死」だけに,謎めいたこと,変則的なことが多いということだろうか.古代日本語の「死ぬ」も「往ぬ」とともになにやら怪しげなナ行変格活用を示していた・・・.

「英語話者は北欧語の助けなしでは die することができない」ことについては,[2010-04-02-1]の Jespersen の引用を参照.

2010-12-12 Sun

■ #594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴 [loan_word][french][statistics][history]

英語語彙史においてフランス借用語の果たしてきた役割の大きさは本ブログでも幾度となく取り上げてきた ( see french ) .しかし,しばしばフランス語借用はもっぱら中英語期の話題であると信じられているきらいがある.確かに[2009-08-22-1]の記事で掲げたグラフで示されている通り,15世紀以降はフランス語借用が一気に落ち込んでいる.しかしこれは13, 14世紀の絶頂期と比べての相対的な凋落であり,近現代に至るまで絶え間なく英語に語彙を供給してきた点は注目に値する.

英語史において絶え間ない語彙の供給源としては,ほかにラテン語とギリシア語が挙げられるが,この3言語のなかではフランス語が最も優勢のようである.数値を挙げよう.トゥルニエ (347) は The Shorter Oxford English Dictionary による調査で,1900--50年の間に英語に入った208の借用語のうち93例 (44.71%) がフランス語に関係しており,1961--75年では253例中の136 (53.75%) がフランス語であるという(ブランショ, p. 132--33).

英語語彙借用におけるフランス語の優位性はさることながら,借用語彙の分野が中世以来あまり変わっていないことも顕著である.その分野とは,貴族の生活,流行,美食,贅沢品,芸術,文学,軍事などで,まとめてしまえば「貴族的気取り」「知的流行」といったところだろうか.

近代英語期のフランス語借用に特徴的なのは,フランス語のまま入ってきているということである.つまり,発音や綴字が英語化されていない.フランス語らしさ,外国語らしさが保たれている.

古典期のフランス心酔は,1685年のナントの勅令の廃止後,フランスのプロテスタントの国外流出によって育まれたものである.これがフランス語に特権的な地位を与えるようになり,借用された語はもはや英語化されなくなる.それらの語は優先的に社会生活に関わるものである.例えば,à propos, ballet, chagrin, chaperon, double-entendre, étiquette, fête, moquette, naïve, intrigue, nom de plume, rendez-vous, rêverie などでは,そのままの採用が見られる.(ブランショ,p. 132)

ナントの勅令 ( L'Édit de Nante ) は,1598年4月13日にフランス国王アンリ4世がナントで発布した勅令で,限定的ながらも新教徒の権利を認めた寛容勅令の集大成だった.これにより30年以上続いた宗教戦争に一応の終止符が打たれたが,17世紀に絶対王権の強化とともにナントの勅令は形骸化していった.1685年,国王ルイ14世がナントの勅令を廃止すると,大量の新教徒が国外亡命することになった.この事件が,現代英語へフランス語ぽいフランス借用語がもたらされる契機となったのである.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-11-24 Wed

■ #576. inkhorn term と英語辞書 [emode][loan_word][latin][inkhorn_term][lexicography][cawdrey][lexicology][popular_passage]

[2010-08-18-1]の記事で「インク壺語」( inkhorn term )について触れた.16世紀,ルネサンスの熱気にたきつけられた学者たちは,ギリシア語やラテン語から大量に語彙を英語へ借用した.衒学的な用語が多く,借用の速度もあまりに急だったため,これらの語は保守的な学者から inkhorn terms と揶揄されるようになった.その代表的な批判家の1人が Thomas Wilson (1528?--81) である.著書 The Arte of Rhetorique (1553) で次のように主張している.

Among all other lessons this should first be learned, that wee never affect any straunge ynkehorne termes, but to speake as is commonly received: neither seeking to be over fine nor yet living over-carelesse, using our speeche as most men doe, and ordering our wittes as the fewest have done. Some seeke so far for outlandish English, that they forget altogether their mothers language.

Wilson が非難した "ynkehorne termes" の例としては次のような語句がある.ex. revolting, ingent affabilitie, ingenious capacity, magnifical dexteritie, dominicall superioritie, splendidious.このラテン語かぶれの華美は,[2010-02-13-1]の記事で触れた15世紀の aureate diction 「華麗語法」の拡大版といえるだろう.

inkhorn controversy は16世紀を通じて続くが,その副産物として英語史上,重要なものが生まれることになった.英語辞書である.inkhorn terms が増えると,必然的に難語辞書が求められるようになった.Robert Cawdrey (1580--1604) は,1604年に約3000語の難語を収録し,平易な定義を旨とした A Table Alphabeticall を出版した(表紙の画像はこちら.そして,これこそが後に続く1言語使用辞書 ( monolingual dictionary ) すなわち英英辞書の先駆けだったのである.現在,EFL 学習者は平易な定義が売りの各種英英辞書にお世話になっているが,その背景には16世紀の inkhorn terms と inkhorn controversy が隠れていたのである.

A Table Alphabeticall については,British Museum の解説が有用である.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2010-11-21 Sun

■ #573. 名詞と形容詞の対応関係が複雑である3つの事情 [adjective][loan_word][lexicology][animal]

英語には,名詞に対応する形容詞語彙が難解であるという問題点がある.ここには,形容詞が主にフランス語,ラテン語,ギリシア語からの借用語によってまかなわれているという事情がある.この問題には3つの側面があるように思われる.

(1) 名詞は本来語だが対応する形容詞は借用語である場合に,形態の類似性が認められない.father に対して paternal,king に対して royal, regal など,形態的に予測不可能であり,学習者は一つひとつ暗記するよりほかない.father -- paternal のようなペアは究極的には同語源だが ( see [2009-08-07-1] ) ,それを知るには専門的な知識が必要である.[2010-04-18-1]の記事で列挙したように,動物名に対応する形容詞はこの問題を表わす典型的な例である.

(2) 上の (1) のようなペアには本来語の派生形容詞が並存する場合があり,その場合,複数種類の形容詞の間に意味の分化が生じる.father に対する形容詞としては paternal のほかに fatherly も存在する.同様に,king に対しては royal や regal のほかに kingly も存在する ( see [2010-03-27-1] ) .これらの形容詞の間には意味や使用域 ( register ) の差があり,学習者はやはり一つひとつ違いを学ばなければならない.

(3) 名詞自体が借用語の場合,通常,対応する形容詞も同語源の借用語なので,一見すると予測可能性が高そうだが,付加される形容詞語尾が複数種類あるのでどれが「正しい」形容詞か分からない.例えば,labyrinth 「迷宮」を例に取ろう.この語はギリシア語からラテン語を経て英語に借用され,英語での初例は1387年となっている.そして,16世紀以降,その形容詞形が英語で用いられることになった.ところが,出ること出ること,17世紀を中心にしてなんと7種類の形容詞が記録されている.OED での初出年とともに形態を示そう

| Adjective | Year |

|---|---|

| labyrinthial (obsolete) | a1550 |

| labyrinthian | 1588 |

| labyrinthical (rare) | 1628 |

| labyrinthine | 1632 |

| labyrinthic | 1641 |

| labyrinthal (rare) | 1669 |

| labyrinthiform | 1835 |

ここには特に意味や register の差異は感じられない( labyrinthiform はやや特殊かもしれないが).これらは,言語には珍しいとされる完全な synonym 群の例ではないだろうか.英語は世界一語彙の多い言語といわれるが,こういった synonym 群を含んでいるのであれば,むべなるかなと感じざるを得ない.いや,こうして世界一になったからといって本当に名誉なことなのだろうか.首をかしげたくなる.

2010-11-17 Wed

■ #569. discus --- 6重語を生み出した驚異の語根 [doublet][loan_word][etymology]

語源を一にする形態の異なる2つの語を2重語 ( doublet ) と呼ぶ.これまでも2重語や3重語については多くの記事で話題にしてきた ( see doublet and triplet ) .英語の語彙の豊富さを考えると,最大で何重語まであり得るのかと思っていたが,Bryson (67) で6重語 ( sextuplet ) が存在するという記述をみつけた.

古代ギリシア語 discos からラテン語に入った discus 「(古代ギリシアの競技用の)円盤」を語根とする以下の英単語群である.

| Word | Meaning | First year by OED |

|---|---|---|

| dish | 「大皿」 | OE |

| dais | 「高座,上段」 | a1259 |

| desk | 「机」 | c1386 |

| discus | 「(古代ギリシアの競技用の)円盤」 | 1656 |

| disk | 「円盤;(天体の)平円形;(記憶媒体の)ディスク」 | 1664 |

| disc | 主として disk の英綴り | C18? |

disc は disk の異綴りであり別の語とみなすことができるかどうか怪しいが,これを差し引いても堂々の5重語 ( quintuplet ) である.dais はフランス語を経由して変形した形態が英語に入ったものである.desk は,プロヴァンス語 desca 「かご」あるいはイタリア語 desco 「台,机」に基づく中世ラテン語の形態が英語に入ったもので,discus からの距離は遠いが,究極的には同根と考えられる.

古英語以前の借用と考えられる dish から近代英語期の disk, disc まで,よくもこれほど長い期間にわたってラテン語 discus にお世話になってきたものだ.

Bryson は他にも,4重語 ( quadruplet ) の例としてラテン語 gentilis にさかのぼる jaunty 「陽気な,軽快な」, gentle 「優しい」, gentile 「非ユダヤの」, genteel 「上品ぶった」を挙げている.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

2010-09-25 Sat

■ #516. 直接のギリシア語借用は15世紀から [greek][emode][loan_word][history][lexicology]

英語にギリシア語からの借用が多いことは,「現代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-11-14-1]) やその他のギリシア語に関連する記事 (greek) で触れてきた.ギリシア借用語の多くはラテン語やフランス語を経由して入ってきており,中世以前はこの経路がほぼ唯一の経路だった.

しかし,15世紀になるとギリシア文化が直接西ヨーロッパ諸国に影響を及ぼすようになった.というのは,この時期に大量のギリシア語写本がイタリア人によって Constantinople から西側へもたらされたからである.さらに1453年にオスマントルコにより Constantinople が陥落すると,ギリシア文化の知識も西へ逃れてくることになった.

The possibility of direct Greek influence on English did not arise, however, until Western Europeans began to learn about Greek culture for themselves in the fifteenth century. (This revival of interest was stimulated partly by a westward migration of Greek scholars from Constantinople, later called Istanbul, after it was captured by the Ottoman Turks in 1453.) (Carstairs-McCarthy 101)

続く16世紀にはギリシア語で書かれた新訳聖書の原典への関心から,イギリスでもギリシア語が盛んに研究されるようになった.16世紀前半には Cambridge でギリシャ語を講義した Erasmus (1469--1536) が原典を正確に読むという目的でギリシア語の発音を詳細に研究したが,聖書の言語にあまりに忠実であったその研究態度が,口頭の伝統に支えられてきた保守派の学者の反発を招き,ギリシア語正音論争を巻き起こした.ギリシア語への関心が宗教や政治の世界にまで影響を及ぼしたことになる (Knowles 67--68) .

[2009-08-19-1]で示したように初期近代英語期にギリシア語の借用語が着実に増加していった背景には,上記のような歴史的な事情があったのである.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 134.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2010-09-10 Fri

■ #501. うろこ雲の季節 [etymology][loan_word][semantic_change]

9月に入ってからもいまだ日本列島では猛暑が続いているが,空を見上げると秋を思わせるうろこ雲が浮かぶようになった.うろこ雲はいわし雲,さば雲,まだら雲とも呼ばれるがいずれも俗称で,正式名称は巻積雲(けんせきうん)という.英語で何というのかと思い調べてみると,cirrocumulus というと知った.世界気象機関 ( World Meteorological Organization ) によると,雲は10種類に分類されるという.以下は Visual Dictionary Online からの画像.cirrocumulus は2番目の "high clouds" (上層雲)の画像にある.

![clouds [1] - Visual Dictionary Online clouds [1] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_1.jpg)

![clouds [2] - Visual Dictionary Online clouds [2] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_2.jpg)

![clouds [3] - Visual Dictionary Online clouds [3] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_3.jpg)

![clouds [4] - Visual Dictionary Online clouds [4] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/earth/meteorology/clouds_4.jpg)

英語での俗称は mackerel sky と表現し,鯖の群れが広がる空と見立てているが,ここでいう sky はこの語の原義を考えると興味深い.sky は古ノルド語 ský 「雲」からの借用語で,英語には13世紀に英語に初めて現れるが,英語でも当初の意味はやはり「雲」だった.古英語 scua "shadow, darkness" や scield "shield",フランス語からの借用語 obscure なども同根と考えられ,印欧祖語 *(s)keu- の原義は "to cover" 「覆い隠す」と考えられる.sky は13世紀後半から早くも「空」の語義を発展させ,現代に至っており,原義「雲」は16世紀の例を最後に廃れてしまった.

古英語で「雲」は wolcen と言ったが,12世紀くらいからは sky と同様に「空」の語義を発展させ,文学・詩的な表現として現代の welkin につらなっている.2単語で「雲」が「空」へと意味変化を遂げたのに対して,「雲」を表す一般的な語として13世紀以降に台頭してきたのが cloud である.この語は古英語期から「岩山」の意味で用いられていたが,「雲」の意味での sky や welkin が衰退するにつれて,新しい「雲」の意味を担う語として発展したと考えられる.3単語の意味変化は13世紀辺りに集中していることから,互いに連動していると考えるのが妥当だろう.

関連して skyless 「曇った」という形容詞について一言.この語の初例は1848年と新しいが,発想は「(青)空が見えない」→「曇った」ということだろう.しかし,sky の原義が「雲」だったことを知ると,逆ではないかと突っ込んでしまいたくなる.語源を知ると見方が変わるものである ( see [2009-05-10-1] ) .

2010-08-29 Sun

■ #489. ハンガリー語から英語への借用語 [loan_word][etymology][icehl]

ICEHL-16 の学会でハンガリーに行っていた.ハンガリーの公用語のハンガリー語 ( Hungarian, Magyar ) はヨーロッパにありながら印欧語族でなくウラル語族 ( Uralic ) に属している「アジアの言語」だ.ウラル語族のなかでもフィン=ウゴル語派,ウゴル語群に属する言語で,Ethnologue の情報によると1000万人の話者がおり,ウラル語族としては最大の言語である.またウラル語族のなかで最も古い12世紀の文献が残っている.

当然のことながら語族の異なる英語とは言語類型的に遠く,歴史文化的なつながりもそれほど多くはないので,英語(史)と結びつけるのが困難である.ただ世界の語彙を吸収している英語のことなので,ハンガリー語の単語もいくつか英語に入り込んでいる.OED によるとざっと30語以上はあるようだ.

馴染みのない単語が多いが,ハンガリーの代表料理として goulash 「グーラッシュ」が知られている.タマネギ,パプリカ,キャラウェーを用いたビーフシチューで,見た目はこんな料理.ハンガリー語の gulyās (hūs) "herdsman's (meat)" に由来し,英語には19世紀の終わりに入ってきた.料理の起源は9世紀に遡る.マジャール人( Magyar; ハンガリーの主要民族)の羊飼いが羊の放牧に出かけるときに,肉シチューを乾燥させたものを羊の胃袋で作った袋に詰めて出かけたという.それを水でシチューに戻して食べたようだ.一種のレトルト弁当だ.

goulash にも大量に入っている paprika もハンガリー語から入った.さらに遡ればセルビア語の pàper に指小辞を付加した pàprìka に行き着き,その源はギリシア語の páperi "pepper" である.乾燥した成熟アマトウガラシで辛味が少なく,どんな料理でも真っ赤にしてしまうきつい色だ.原産はスペイン,インド,アメリカなど諸説ありハンガリーではないが,この香辛料はハンガリーの象徴となっており,ハンガリー産の "rose paprika" は世界最良品質のパプリカとされる.paprika は英語へはやはり19世紀の終わりに入ってきた.

他には,ハンガリーの通貨 forint を挙げておこう.ハンガリー通貨としては1946年に制定された新しいものだが,起源は古イタリア語の fiorino に遡り,1252年に Florence で最初に発行された florin 「フロリン金貨」と同根である.硬貨にユリの花模様 ( 古イタリア語 fiore 「花」 ) があることからこの名がついた.厳しい財務状況によりハンガリーのユーロ入りはまだ先のようだ.

2010-08-18 Wed

■ #478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語 [emode][loan_word][latin][inkhorn_term][ranaissance][lexicology]

[2009-08-19-1],[2009-11-05-1]などで触れたように,近代英語期にはものすごい勢いでラテン単語が英語に借用された.その勢いは中英語期のフランス語借用をも上回るほどである.[2009-06-12-1]で示したように,16世紀だけでも7000語ほどが借用されたというから凄まじい.背景には以下のような事情があった.

16世紀後半,中英語期のフランス語のくびきから解放され,自信を回復しつつあった英語にとっての大きな悩みは,本格的に聖書を英訳するにあたって自前の十分な語彙を欠いていたことだった.そこで考えられた最も効率のよい方法は,直接ラテン語から語彙を借用することだった.さらに,ルネサンスのもたらした新しい思想や科学,古典の復活により,ギリシア語やラテン語といった古典語に由来する無数の専門用語が必要とされ,英語に流入したという事情もあった.かくして16世紀後半の数十年ほどの短期間に,大量のラテン単語が英語に取り込まれた.しかし「インク壺語」( inkhorn term )と揶揄されるほどに難解で衒学的な借用語も多く,この時期に入ったラテン単語の半分は現代にまで伝わっていないと言われる.

現代にまで残ったものは,基本語彙とまでは言わないが,文章では比較的よくみかける次のような単語が挙げられる(以下,Brinton and Arnovick, pp. 357--58 より).

confidence, dedicate, describe, discretion, education, encyclopedia, exaggerate, expect, industrial, maturity

現代までに残らなかったものは,以下のような単語である.当然ながら我々には馴染みのない単語ばかりなので,ラテン語を勉強していない限り意味を推測するのは困難だ.

adjuvate "aid", deruncinate "weed", devulgate "set forth", eximious "excellent", fatigate "make tired", flantado "flaunting", homogalact "foster-brother", illecebrous "delicate", pistated "baked", suppeditate "supply"

どの語が生き残りどの語が捨てられたのかについては,理由らしい理由はないといってよいだろう.ランダムに受容され,ランダムに廃棄されたと考えるのが妥当だ.現代英語に慣れている感覚では,education や expect などの語がなかったら不便だろうなと思う一方で,flantado や illecebrous などは必要のない語に思える.だが,場合によってはまったく逆の状況が生じていた可能性があると想像すると不思議である.現代英語の語彙が歴史の偶然によってもたらされたものだということがよく分かるだろう.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-07-30 Fri

■ #459. 不安定な子音 /h/ (2) [spelling_pronunciation][h][loan_word][latin][french]

[2009-11-27-1]に取りあげた話題の続編.英語の <h> の綴字が表わす子音 [h] にまつわる混乱は,この子音が単に音声的に不安定であるからばかりではなく,<h> を含んだフランス単語を英語が借用する際に一貫性を欠いていたという事情にもよる.このことを理解するには,話を古典ラテン語まで遡らなければならない.

古典ラテン語では <h> の綴字は /h/ として発音しており規則的だった.ところが,古典期も後期になると /h/ 音の脱落が始まった.ところが,綴字は <h> で固定していたので綴字と発音のズレが起こり出した.このズレた状態が後のロマンス諸語にもそのまま伝わった.中世のフランス語も例外ではなく,<h> と綴る単語では /h/ は決して発音されなかった.そして,英語は中英語期にこのようなズレを抱えたフランス語から大量の <h> を含む語を借用することとなったのである.

このとき,英語は <h> と綴るのに無音というズレに対処するのに3つの方法を採用した ( Scragg, p. 41 ).

(1) 発音しないのだから綴る必要なしということで <h> を落として取り入れた.able, ability, arbour などがあるが,例は少ない.(フランス語の habile, habileté,ラテン語の herbarium と比較.)

(2) ズレたフランス語の通りに従った.つまり,<h> と綴るが発音しないというズレを甘受した.heir, honest, honour, hour など,(1) よりは例が多い.(an historical study や an hotel のような例も参考.)

(3) 綴りがあるのだから発音しようという spelling-pronunciation の発想で <h> を /h/ として読むことにした.horrible, hospital, host など大多数の <h> を含む借用語がこのパターン.

英語は原則として (3) の方法を選んだ.これ自体は合理的であり,綴字と発音の関係がすっきりする.英語の spelling-pronunciation の歴史では,<h> と /h/ ほどに一貫して起こった spelling-pronunciation の例はないのではないか.まさに spelling-pronunciation の鏡といってよい.ただし,100%一貫していたわけではなく,少数の語ではあるが (1) や (2) が適用されてしまったことで,尊い完璧な分布の夢は崩れてしまった.(2) の少数の語によって,英語は中世ラテン語やフランス語の負の遺産を引きずることになってしまい,その混乱は現代英語にも続いているのである.

関連する話題として「アデランス」の記事[2010-04-22-1]も参照.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2010-07-04 Sun

■ #433. Law French と英国王の大紋章 [me][french][loan_word][heraldry][law_french]

[2010-03-29-1]の記事で触れた Law French について,佐藤 (31) からもう少し例を挙げたい.以下のフランス借用語句は本来的に法律用語であるが,一般化して広く使われるようになった名詞も少なくない.

accuse 「告発(告訴)する」, assize 「巡回裁判;陪審(審理)」, cause 「訴訟(事件)」, court 「法廷,裁判所」, crime 「犯罪」, damage 「損害(賠償金)」, demesne 「(権利に基づく土地の)占有」, dower 「寡婦産」, fee 「相続財産」, guile 「策略」, just 「公正な」, justice 「司法(官),裁判(官)」, petty 「(犯罪が)軽微な」, plea 「(被告の最初の)訴答,抗弁」, plead 「(訴訟事実などを)申し立てる」, property 「所有権」, puisne 「陪席判事」, session 「開廷期」, sue 「訴える」, suit 「訴訟」, summon 「召喚する」, heir male 「男子相続人」, issue male 「男子」, real estate 「不動産」

他に法律関連では,Le roi le veult 「王がそれをお望みだ」(王が裁可を下す時の形式文句)や Le roi s'avisera 「王はそれを考慮なさるだろう」(王が議案の裁可を拒むときの形式文句)という文としての表現が現在でも残っている.英国王の大紋章 ( great arms ) の銘文 ( motto ) として描かれている DIEU ET MON DROIT は「神とわが権利」を意味し,12世紀後半に Richard I が戦場で使った雄叫びに由来するといわれ,15世紀後半の Henry VI の時代に紋章に加えられたという(下図参照).ちなみに,英国王の大紋章には HONI SOIT QUI MAL Y PENSE という銘文も刻まれており,フランス語で「それを悪いと思う者に禍あれ」を意味する.これは1348年にガーター騎士団を創設した Edward III の発言に由来するとされる(森,p. 409).英国王の大紋章 "The Royal coat of arms" は英国王室の公式サイトから大画像を見ることができる.

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』 第227号,1959年,15--41頁.

・ 森 護 『英国王室史事典』 大修館,1994年.

(後記 2018/09/29(Sat):Wikipedia よりこちらの SVGもどうぞ.)

2010-06-30 Wed

■ #429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合 [loan_word][lexicology][statistics][pde]

現代英語の語彙の起源と割合については,[2010-05-16-1]でまとめたとおり,本ブログでも何度か扱ってきた.

・ [2010-03-02-1]: 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

この種の英語語彙の語源調査については本格的なものは存在しないようだが,もう一つ関連する先行研究をみつけたので紹介したい.

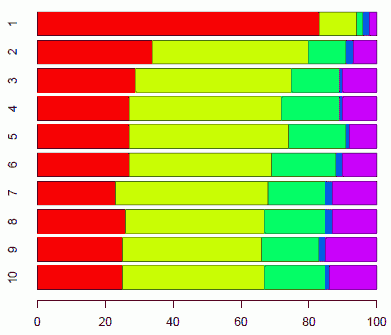

Williams (67--68) は,数千通の商用書簡から最頻1万語を取り出し,頻度の高い順に1000語単位で10のグループを設けた.各グループについて語源別に比率をまとめた表を Williams より再掲する(宇賀治,pp. 84--85 にも掲載あり).ついでに,見やすいように棒グラフも作った.

|

|

2000語,3000語レベルから早くも各言語の比率が落ち着いてくるのは,[2010-04-11-1]でみた音節数の分布とある程度は相関していそうでおもしろい.

"Other" グループは雑多あるいは語源不詳の語も含まれるが,そのなかで各1000語の語群のいずれかで1%を超えるものは Dutch 借用語のみだという.また,調査対象としたコーパスをひっくるめて token 頻度で調べると以下の通り.こうしてみると英語は英語なのだとわかる.

| English | 78.1% |

| French | 15.2 |

| Latin | 3.1 |

| Danish | 2.4 |

| Other (Greek, Dutch, Italian, Spanish, German, etc.) | 1.3 |

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: The Free Press, 1975.

・ 宇賀治 正朋著 『英語史』 開拓社,2000年.

2010-06-12 Sat

■ #411. 再建の罠---同根語か借用語か [reconstruction][loan_word][relationship_noun]

昨日の記事[2010-06-11-1]で再建の具体例を見た.再建する際の最初の作業は複数の言語から 同根語 ( cognate ) を取り出すことである.しかし,言語 A の形態 a と言語 B の形態 b が同根語の関係であることはどうしたらわかるのだろうか.昨日の snoru の例で分かるとおり,同根語どうしは形態が「それなりに」に似ており,意味も「ほぼ」同じであることから,形態と意味の両方が常識的に十分似ていれば同根語とみなしてよさそうだと考えられるかもしれない.

しかし,重大な落とし穴がある.借用語である.語の借用は系統的に無関係な言語間でもいくらでも起こりうる.例えば,英語と日本語は系統的に縁もゆかりもない言語だが,英語 rice とそれを借用した日本語「ライス」は形態も意味も当然ながら似ている.この場合には,両言語が縁もゆかりもないことがたまたま先に分かっているので,rice と「ライス」を同根語であると認定することが無意味であることは自明である.しかし,古代の言語などで前もって背景がよく分かっていないケースでは,借用語の罠にはまってしまう可能性がある.では,形態も意味も似ている一対の語どうしが,同根語の関係なのか借用の関係なのかを見極めるにはどうすればよいのだろうか.絶対的な判断基準はないが,ガイドラインはあるので示しておく.

(1) その語が基本語彙であれば借用語ではなく同根語の関係である可能性が高い.ありふれた事物(体の部位,親族名称,人の行為,自然現象,動植物,色,数,宗教など),基本的な動作,機能語(代名詞,指示詞,接続詞など)といった "core vocabulary" ( see [2009-11-15-1] ) は比較的,言語間で借用されにくいといわれるからである.ただしあくまで「比較的」であり,日本語の「一」「二」「三」などの数詞や,英語の uncle, aunt, nephew, niece, cousin などの親族名称は,みごとにそれぞれ中国語,フランス語からの借用語である.

(2) 形態が酷似している場合は,借用を疑うべきである.同根語は,それぞれの言語で独立した音変化を経ているので「適度に」似ている程度のことが多い.rice と「ライス」のように形態があまりに似ている場合には,同根であるかどうかはかえって疑わしい.

(3) 言語接触の歴史や事物伝来の経緯が分かっていれば,借用語である可能性を積極的に指摘できる場合がある.例えば,トマトは南米原産で大航海時代にヨーロッパへ伝来したことが分かっているので,それを表す tomato という英単語がアメリカ原住民の言語からの借用語であることは間違いない.

(4) その語の初出年が分かっており,それが比較的遅い時期であれば,その語は借用語である可能性が高い.本来語であればその言語の最初期から存在しているはずである.ただし初出年は文書に現れた年代を表すにすぎないので,話し言葉ではもっと前から用いられていたという可能性は排除できない.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. 105--06.

2010-05-25 Tue

■ #393. Venus は欲望の権化 [etymology][latin][loan_word][rhotacism]

金星探査機「あかつき」が2010年5月21日(金)の日本時間の午前6時58分に種子島より打ち上げられた.宇宙航空研究開発機構 JAXA ではあかつき特設サイトを立ち上げている.金星に着くのは今年の12月ということで,長旅がたった今始まったところである.

Venus はご存じローマ神話のヴィーナス(あるいはウェヌス)のことで,春・花園・豊饒の女神である.後にギリシャ神話の愛・美の女神 Aphrodite と同一視された.惑星の英語名にはローマ神話の神の名があてがわれており,Venus は金星に対応している.ラテン語 Venus の原義は「肉体的な愛」でありヴィーナスのイメージの象徴であるが,さらに起源を遡ると印欧祖語の *wen- 「欲望」に行き着く.この語根と原義は,英語本来語の wish に反映されている.

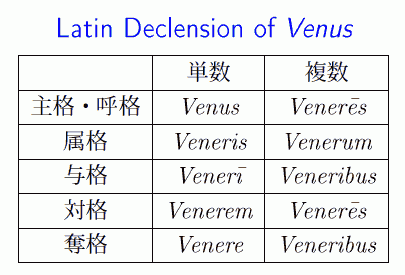

ラテン語では,語尾の s が屈折による音声環境の変化により r と交替する例が頻繁に起こる.母音に挟まれた /s/ が /z/ を経由して /r/ へと変化する rhotacism ( see [2009-06-03-1] ) はラテン語に限らず英語を含めゲルマン諸語にも広く起こっている.現代英語にはその痕跡が散発的にしか反映されていないものの,ラテン語の場合には屈折の形態論に共時的に埋め込まれている.例えば Venus の屈折は以下の通りである.

屈折表から,Venus が Vener- という交替語幹をもつことが分かるだろう.実際に,Venus と語源的に関連する多くの語が r をもっている.英語に借用された Venus の関連語を挙げてみよう.

venerable 「尊ぶべき」, venerate 「尊敬する」, venereal 「性病の」, venery 「好色;狩り,猟」, venial 「(罪が)重くない,軽い」 cf. venison 「猟獣の肉,鹿肉」

愛,敬愛,許し,欲望,肉欲,肉といった意味のつながりが見えるだろう.

Venusian 「金星の;金星人」という語があるが,これは直接にラテン語の語形成に由来するものではないことは s の保持から明らかである.Venus + -ian という派生語で,英語側の取ってつけたような語形成である.案の定,OED での初例は1874年のSF小説で,歴史の浅い語だった.

今回の話題に関しては授業で英語史5分ネタとしてスライドで取りあげたので,そちらもどうぞ.

2010-05-24 Mon

■ #392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化 [word_formation][loan_word][french][latin][greek][neo-latin][lexicology][romancisation]

昨日の記事[2010-05-23-1]で取りあげた antidisestablishmentarianism という語を英語史の視点からみると,英語のロマンス語化が,語や形態素という表面的なレベルだけではなく,語形成や形態論の規則という抽象的なレベルにまで染みこんでいるという点が意義深い.

一般に英語がロマンス語化したというときには,中英語期のフランス単語の大量借用が出発点として念頭におかれるのではないか.確かに古英語期やそれ以前の大陸時代にも英語はラテン語と接してきたので,ロマンス語への慣れは多少はあったといえるが,本格的なロマンス語化の引き金を引いたのは中英語期のフランス語との接触に他ならない.フランス語が開始したこのロマンス語化の波に乗るかのように,次の初期近代英語期にラテン語単語が大量に英語に流れ込んだ.さらに,このフランス語とラテン語の流れには,実はギリシャ語要素も隠れて多く含まれており,近代英語期から現在までに多くのギリシャ語形態素が英語へ供給された.中英語以来の英語語彙のロマンス語化,より正確には Greco-Latin 化は,[2010-05-16-1]の記事でも述べた通り,The Great Vocabulary Shift とでも名付けたくなるくらいに英語の概観を一変させた.

しかし,仏・羅・希は単に語や形態素を英語に供給しただけではない.英語は長期の接触と影響により,ラテン語やギリシャ語の語形成規則や形態論規則を半ばネイティブであるかのように獲得してしまったのである.現在,日々新しく作られている科学用語や専門用語に主として用いられている言語的リソースは Neo-Latin と呼ばれるが,これはラテン語やギリシャ語の形態素をラテン語やギリシャ語の形態規則にのっとって派生・合成させる仕組みといってよい.標題の antidisestablishmentarianism は Greco-Latin 要素とその組み合わせ規則にのっとった典型的な Neo-Latin の語であるが,フランス単語やラテン単語としてではなく,あくまで英単語として造語された点がポイントである.英語のロマンス語化は,語彙のみの表面的な現象だと見なされることがあるが,現代英語の生きた語形成にも非常に大きく貢献している点で,もっと積極的に評価してもいいのではないか.

フランス語が窓口となり英語がロマンス語化してきた経緯と意義については,Gachelin の評が言い得て妙である.

French acted as the Trojan horse of Latinity in English, the sluice gate through which Latin was able to pour into English on a scale without any equivalent in any Germanic language. The process of 'classicization' which had originated in Greece was to spread from Latin to Romance languages, and via French to English. (9--10)

・ Gachelin, Jean-Marc. "Is English a Romance Language?" English Today 23 (July 1990): 8--14.

2010-05-22 Sat

■ #390. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? (2) [french][loan_word][false_friend][pde_characteristic]

[2009-09-27-1]の記事で,現代英語の5特徴 ( [2009-09-27-1] ) の一つ Cosmopolitan Vocabulary が,英語学習者にとって Baugh and Cable のいうような asset ではなく,むしろ liability なのではないかと論じた.Baugh and Cable の議論では,フランス語母語話者など,英語の語彙に大きな影響を与えた言語の母語話者が英語を学習する場合のことを主に念頭においている節がある.フランス語母語話者は,英語を学習する際になじみ深い語に出会う確率が高く,心理的にも実際的にも学習しやすいはずだという理屈だろう.

この議論について Granger が興味深い論文を書いている.大量のフランス借用語の存在が,フランス語を母語とする英語学習者にとって必ずしもプラスに機能しているとは限らないかもしれないという趣旨の論文である.

中英語以降,多くのフランス単語が英語に借用されてきたが,現在までに両言語で独立して意味変化が生じてきた結果,英仏間で意味の食い違いを示す対応語ペアが量産されてしまった.こうしたペアは学習者用辞書の世界などでは false friends ( F "faux amis" ) として知られている.例を挙げれば,英語 fabric は「織物,繊維」を意味するが,対応するフランス語の fabrique は「製造所」を意味する.英語へ借用された当初は「宗教建築物」という意味の一致があったが,時間とともに意味上はまったく別の語に変化してしまった.フランス語を母語とする英語学習者にとって,こうした例は形態がほぼ同じだからこそかえって目を欺くものとなる.

Granger によると,読んだり聞いたりという perception については,フランス借用語の存在はフランス母語話者にプラスに機能するようだという.perception では,文脈も手伝って false friends に欺かれる可能性が減少するからかもしれない.ところが,書いたり話したりする production では,必ずしもプラスに働いているとは言えないという研究結果が出た.ICLE ( the International Corpus of Learner English ) の一部で,フランス語母語話者による英作文を収集したコーパスに基づいて調査した結果,英語母語話者と比べてフランス借用語の使用頻度が意外にも低かったという.むしろゲルマン系の本来語の頻度が高かったのである.

Granger はその説明として二つの可能性を指摘している.一つは,外国語として英語を学習する者にとっては,できるだけ基本的な易しい語彙を用いたほうが安全で確実だという戦略が働いているというものである.もう一つは,フランス語母語話者として false friends の罠に十分に気付いており,確信がない場合にはフランス借用語の使用をあえて避ける心理が働いているというものである.一方で,上級の英語学習者でも false friends による誤りが頻繁に起こることが確認されており,英語学習の壁になっていることも示されている.

まとめれば,フランス語を母語をする英語学習者にとって,少なくとも production に関する限り,英語内のフランス借用語の存在は意外とやっかいなものであるという可能性が浮かび上がったといえる.この可能性が今後の詳細な調査で確かめられれば,Cosmopolitan Vocabulary を現代英語の長所ととらえる Baugh and Cable の議論の前提が崩れることになるだろう.

語彙の豊かさが現代英語の「特徴」であることは変わらないだろうが,「特長」ではないという主張をサポートする材料になりそうである.

There is no doubt that the strong Romance influences exerted on the English language over the centuries have made it a richer language. From the foreign language learner's perspective, however, it seems as though it has also made it more difficult to master, creating lexical choices which they make at their peril. ( Granger 118 )

・ Granger, Sylviane. "Romance Words in English: from History to Pedagogy." Words: Proceedings of an International Symposium, Lund, 25--26 August 1995, Organized under the Auspices of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities and Sponsored by the Foundation Natur och Kultur, Publishers. Ed. Jan Svartvik. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1996. 105--21.

2010-05-16 Sun

■ #384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する [oe][pde][loan_word][lexicology][statistics]

これまでも現代英語の語彙数と起源別割合については,グラフとともにいろいろなソースから具体的な数値を挙げてきた.

・ [2010-03-02-1]: 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

それとは別に,語彙や起源別割合の通時的な増減やその他を扱った話題としては,以下のような記事を書いてきた.

・ [2009-08-22-1]: フランス借用語の年代別分布

・ [2009-08-19-1]: 初期近代英語の借用語の起源と割合

・ [2009-06-12-1]: 英語語彙にまつわる数値

語彙の数値というのは,参照する辞書などのソースを何にするのか,単語の頻度を考慮に入れるのか,などによって調査結果が大きく変わる可能性があり,なかなか難しい.起源言語別で数えるにしても,語源そのものが不詳だったり,フランス語なのかラテン語なのかなどで判断のつかないケースがあったりと,やはり難しい.ただ,予想される通り OED や SOED の情報に基づいた数値が多いようではある.

今回は,使用されている語彙リストのソース自体は不明なのだが,広く参照される可能性のある Encyclopedia of Linguistics に掲載されている数値を調べてみた.それぞれ "Old English" と "English" の項から関連箇所を引用する.

The recorded vocabulary of OE is estimated at approximately 30,000 words. Only about 3% of these were of non-Germanic origin. (779)

As a result of borrowing, the Gmc word stock is now a low 30% and the Romance one is 50%. (292)

後者では現代英語の総語彙を対象語彙としているようではあるが,その語数は記されていない.もし OED2 に準拠しているのであれば,定義・例説の与えられている語の数として 615,100 辺りを念頭においているのかもしれない ( see Dictionary facts ) .あるいは,定義されている語源の数である 219,800 辺りを念頭においているのだろうか.不明の点が多いが,現代英語の語彙数として仮に 615,100 という数を採用するとして,古英語と現代英語の語彙とそのなかのゲルマン語彙比率について比べる表を掲げよう.ゲルマン語彙とは,Anglo-Saxon 起源の本来語と(特に現代英語において)Old Norse 起源の借用語を合わせたものが中心になると考えてよいだろう.

| Old English | Present-Day English | |

|---|---|---|

| vocabulary | 30,000 | 615,100? |

| native words (%) | 97 | 30 |

語彙数がざっと20倍,ゲルマン語彙比率が1/3以下になったのだから,語彙体系の激変が起こったといってよい.大語彙推移 ( The Great Vocabulary Shift ) とでも呼びたくなる大変化だ.

・ Minkova, Donka. "Old English." Encyclopedia of Linguistics. Ed. Philip Strazny. New York: Fitzroy Dearborn, 2005. 777--80.

・ Leitner, Gerhard. "English." Encyclopedia of Linguistics. Ed. Philip Strazny. New York: Fitzroy Dearborn, 2005. 288--94.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow