2010-04-27 Tue

■ #365. Eskimo [inuit][loan_word][native_american][language_death]

昨日の記事[2010-04-26-1]で Eskimo の言語について触れた.Eskimo という語は,アルゴンキン族 ( The Algonquian ) が自分たちの北隣に分布する民族を指して呼んだ名前で,「生肉を食う者」の意である.現在ではこの呼称は offensive とみなされることがあるので,代わりに Inuit と呼ばれることが多い.その言語は Inuktitut と呼ばれる.

アメリカ・インディアンの言語の分類は論争の的である.かつてアメリカ・インディアンの間では300以上の言語が話されていたというが,1970年代までにその数は半減した.このうち千人以上の話者を擁するものは50言語ほどに過ぎないという.(言語の死については,[2010-01-26-1]や language_death を参照.)このアメリカ・インディアン諸言語は50を越える語族へと分類されるが,語族間および語族内の系統関係については異論が多い.かれらは民族的にはアジア系とされ,数回にわたるベーリング海峡 ( the Bering Strait ) 越えでアメリカへやってきたが,言語的にアジア系諸言語とのつながりが確認されているのは Eskimo-Aleut 語族に属する諸言語のみである.Eskimo-Aleut 語族とは,現在では Alaska, Canada, Greenland, Aleutian Islands, Siberia で話されている諸言語をまとめた呼称で,Eskimo 語はそのなかで特に主要な言語である.Eskimo 語それ自身は Inuit と Yupik の二変種へと分類される.この辺りの詳細は Ethnologue の記述や Crystal ( Language 322 ) を参照されたい.

現在カナダでは,先住民族を指す一般的な呼称としては Native people を用いることが多い.もう一つの広く認められた呼称として First Nation というものがあるが,前者ほど包括的ではないとされる.また,先住民は政府に登録済み ( Status Indians ) か否か ( Non-status Indians ) で呼称が区別される ( Svartvik and Leech 94 ).米国と同様,カナダでも民族名や言語名には sensitive な問題がつきまとうようだ.

さて,英語との関連でいえば,Inuit から英語に借用された語がいくつかあるので紹介したい.まずは,Alaska は "great land" の意.anorak, igloo, kayak もよく知られている.借用語とは異なるが,Inuit の話す英語から white-out "weather conditions in which there is so much snow or cloud that it is impossible to see anything" が標準英語に入ったというのも興味深い ( Crystal, English Language 343 ).

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 126.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2010-04-22 Thu

■ #360. アデランス [etymology][loan_word][french][h]

先日,今年9月にアデランスが「ユニヘアー」に社名変更するという新聞記事を読んだ.アデランスにお世話になっているわけではないが,社名としてなくなってしまうのには一抹の寂しさがあるくらいに名の知れた企業である.幸い (?!) ブランド名としてのアデランスは残るようだ.

さて,アデランスは日本におけるかつら関連商品の代名詞となっているが,上級英語学習者であっても英語としてこの語を知っている者は少ないのではないか.アデランスと発音しても英単語を思い浮かべられないかもしれないが,adherence とスペリングで書けば,ああ!と思い当たるだろう.

この語は,フランス語の adhérence を借用した語で,「付着するもの」が基本的な意味である.確かに,安々とはがれてしまっては困る代物である.英語での発音は /ədˈhɪərəns/ だが,フランス語ではずばり /aderɑ̃s/ である.強勢は,日本語では第1音節,英語では第2音節,フランス語では第3音節に落ちるのがおもしろい.

フランス語ではこのように綴字に現れる /h/ は発音されない.英語にとって厄介なのは,フランス借用語を多く取り入れているために,フランス語由来の <h> を発音するか否かで単語ごとに揺れがあることだ.これについては,[2009-11-27-1]で話題にしたのでそちらを参照.ちなみに,社名アデランスの英語名は Aderans らしい.

2010-04-18 Sun

■ #356. 動物を表すラテン語形容詞 [adjective][suffix][latin][loan_word][etymology][animal]

[2010-03-24-1], [2010-03-25-1]の記事で,動物とその肉を表す名詞の語種について話題にした.今回はそれと多少なりとも関連した,動物名詞とその形容詞の語種について取りあげる.

動物名詞からその派生形容詞を作るには,いくつかの方法がある.最も生産的なのは -like を接尾辞としてつける方法で,事実上,どの動物名詞にも適用できる ( ex. doglike, squirrel-like ).また,生産性の点では -like には及ばないが,接尾辞 -ish や -y を付加する例も比較的よく見られる ( ex. apish, sheepish; lousy, snaky ).しかし,今回取り上げたいのは -ine という接尾辞を含むラテン語に由来する動物形容詞である.動物名詞の多くは英語本来語であり,ラテン語由来の -ine 形容詞とのペアをみると,互いに形態的に関連づけることは当然ながら難しい.いくつか例を挙げる.

| NOUN | ADJECTIVE |

| bear | ursine |

| bull | taurine |

| cat | feline |

| cow | bovine |

| crow | corvine |

| deer | cervine |

| dog | canine |

| fox | vulpine |

| horse | equine |

| pig | porcine |

| wasp | vespine |

| wolf | lupine |

一見すると見当がつきにくいが,英語もラテン語も広い意味では印欧語族の仲間であるから,cow / bovine,crow / corvine, wasp / vespine などは究極的には同根である.

一方,動物名詞が英語本来語でない場合には,その -ine 形容詞との形態的な差はないか,あるいはあったとしても僅少である.以下の例では,eagle / aquiline 辺りが注意を要するくらいか.

| NOUN | ADJECTIVE |

| ass | asinine |

| eagle | aquiline |

| elephant | elephantine |

| falcon | falconine |

| giraffe | giraffine |

| gorilla | gorilline |

| hy(a)ena | hy(a)enine |

| lion | leonine |

| panther | pantherine |

| serpent | serpentine |

| viper | viperine |

| vulture | vulturine |

| zebra | zebrine |

-ine 形容詞は学術的な響きを有するため,普段お目にかかる機会は少ない.しかし,このような限られた分野では,よく見られる接尾辞である.

・ Malkiel, Yakov. "Why Ap-ish but Worm-y?" Studies in Descriptive and Historical Linguistics: Festschrift for Winfred P. Lehmann. Ed. Paul J. Hopper. Amsterdam: Benjamins, 1977. 341--64. esp. Page 342.

2010-04-14 Wed

■ #352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応 [etymology][indo-european][latin][greek][loan_word][phonetics]

本ブログの読者から,L semi- と G hemi- の対応について質問を受けた(質問,ありがとうございます!)./h/ が /s/ に変わるのはなぜか,グリムの法則と関係しているのか,という問いである.

一昨日の記事[2010-04-12-1]では,この問を念頭に super- と hyper- ,sub- と hypo- の例を挙げて,ラテン語 /s/ がギリシャ語 /h/ に対応しうることを示した.ラテン語もギリシャ語も英語の語彙に多大な貢献をしてきており,結果として両言語の遺産が現代英語のなかに共存・混在しているという状況がある.今回は,印欧祖語からの音声変化に触れつつ,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応について,英語に入った語彙を中心に挙げつつもう少し詳しく述べる.

Szemerényi (51) によると,印欧祖語で確信をもって再建される摩擦音音素は */s/ のみである.ギリシャ語では,印欧祖語の */s/ は閉鎖音の前後と語末においては保たれたが,語頭を含めたそれ以外の環境では気音化して /h/ となった.一方,ラテン語を含めた他の語派では広く /s/ が保たれた.結果として,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例が存在することになる.以下に,現代英語の語彙にみられるラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例をいくつか示す(赤字部分が対応箇所).

| from Latin | from Greek |

|---|---|

| semiconductor 「半導体」 | hemisphere 「半球」 |

| September 「9月」 | heptarchy 「七王国」 |

| sextet 「六重奏」 | hexagon 「六角形」 |

| similar 「同様の」 | homosexual 「同性愛の」 |

| solar 「太陽の」 | heliotrope 「(走日性の草本)ヘリオトロープ」 |

| somnolent 「眠気を誘う」 | hypnosis 「催眠」 |

| supermarket 「スーパーマーケット」 | hypermarket 「ハイパーマーケット」 |

| supposition 「仮定」 | hypothesis 「仮説」 |

September は,もともと「7番目の月」の意.のちに暦が二つずれた.cf. November, October, December.

supposition については,接頭辞 sup- は sub- の異形態.基体の L -position と G -thesis はそれぞれの言語で「置く」の意.

ところで,英語自体も印欧語族の一員であり,印欧祖語 */s/ が保たれたタイプなので,上記のラテン語やギリシャ語の音素に対応する英語本来の音素が /s/ として確認される例がある.seven, six, same, sun など.

さて,最初の問に戻ろう.L semi- と G hemi- の関係について,「/h/ が /s/ に変わった」と表現するのは正しくない.印欧祖語の */s/ が一方では /h/ へ変化し,一方では /s/ として保たれたという対応関係として理解すべきである.

また,IE */s/ > G /h/ の気音化はグリムの法則とは無関係である.グリムの法則 ( see grimms_law ) は,ゲルマン語派を他語派と区別する音変化であり,ラテン語とギリシャ語の対応関係を問題にしている今回のようなケースには無関係である.また,グリムの法則は,閉鎖音系列に起こった体系変化であり,今回のような /s/, /h/ の摩擦音系列の変化とはやはり無関係である.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford: OUP, 1996. Trans. of Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990.

2010-04-08 Thu

■ #346. フランス語 -ir 動詞 [french][loan_word][inflection][suffix][palatalisation]

英語には finish, punish など,接尾辞 -ish で終わるフランス語由来の動詞がいくつかある.いずれも現代フランス語文法で第2群規則動詞,いわゆる -ir 動詞と呼ばれる動詞が英語に入ったものである.代表として punir ( PDE punish ) の現在形活用を挙げよう.

| sg. | pl. | |

|---|---|---|

| 1st person | je punis | nous punissons |

| 2nd person | tu punis | vous punissez |

| 3rd person | il punit | ils punissent |

フランス語は原則として語尾の文字を発音しないので,語尾に /s/ が現れるのは複数人称のみである.見出しの形(不定詞)も punir で /s/ は現れない.つまり,英語はどういうわけか複数人称にのみ表れる /s/ を,語幹の一部としてくっつけたまま借用してきたのである.そして,この /s/ 音が口蓋化によって1400年頃までに /ʃ/ 音へと変化し,<-isshe> などと綴られるようになった.以下は,現代英語 -ish と現代フランス語 -ir の対応する動詞のペアである.

| English | French |

|---|---|

| abolish | abolir |

| accomplish | accomplir |

| banish | bannir |

| brandish | brandir |

| burnish | brunir |

| cherish | chérir |

| demolish | démolir |

| embellish | embellir |

| establish | établir |

| finish | finir |

| flourish | fleurir |

| furbish | fourbir |

| furnish | fournir |

| garnish | garnir |

| impoverish | appauvrir |

| languish | languir |

| nourish | nourrir |

| perish | périr |

| polish | polir |

| punish | punir |

| ravish | ravir |

| tarnish | ternir |

| vanish | evanouir |

| varnish | vernir |

通常,不定詞や単数人称の活用形あたりが無標 ( unmarked ) とみなされ,そこから語幹が取り出されるものなのだろうが,上記の語では事情が異なっていた.なぜこうした有標的な ( marked ) ことが起こったのかは,よくわからない.興味深いのは,同じ -ir 動詞に由来する語でも,英語で -ish をもたない obey ( F obéir ) のような例があることである.ただ,歴史的には obeish も英語で記録されており,-ish をもたない obey が一般化したのはなぜかという疑問が生じる.

2010-04-02 Fri

■ #340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評 [old_norse][loan_word][popular_passage][etymology]

古ノルド語の英語への影響については,いくつか過去の記事で話題にした ( see old_norse ).今回は,日本の英語学にも多大な影響を与えたデンマークの学者 Otto Jespersen (1860--1943) の評を紹介する.北欧語の英語への影響が端的かつ印象的に表現されている.

Just as it is impossible to speak or write in English about higher intellectual or emotional subjects or about fashionable mundane matters without drawing largely upon the French (and Latin) elements, in the same manner Scandinavian words will crop up together with the Anglo-Saxon ones in any conversation on the thousand nothings of daily life or on the five or six things of paramount importance to high and low alike. An Englishman cannot thrive or be ill or die without Scandinavian words; they are to the language what bread and eggs are to the daily fare. (74)

"popular passage" かどうかは微妙だが,複数の文献で引用されている記憶がある.実際,私も説明の際によく引き合いに出す.

Jespersen 自身が北欧人ということもあって,出典の Growth and Structure of the English Language では北欧語の扱いが手厚い.しかし,本書では北欧語だけでなく諸外国語が英語に与えた影響の全般について,説明が丁寧で詳しい.外面史と英語語彙という点に関心がある人には,まずはこの一冊と推薦できるほどにたいへん良質な英語史の古典である.

イギリス留学中は安くあがるトースト・エッグで朝食をすませていたこともあった.bread にせよ egg にせよ,語源は英語でなく古ノルド語にあったわけである.対応する本来語は,それぞれ古英語の形で hlāf ( > PDE loaf ) と ǣg だったが,ヴァイキングの襲来に伴う言語接触とそれ以降の長い歴史の果てに,現代標準語では古ノルド語の対応語 bread と egg が使われるようになっている.(だが,正確にいうと bread につらなる古英語の単語 brēad が「小片」の意で存在していた.「パン」の意味は対応する北欧語の brauð に由来するとされ,少なくとも意味の上での影響があったことは確からしい.)

bread については[2009-05-21-1]を,egg については[2010-03-30-1]を参照.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2010-03-29 Mon

■ #336. Law French [me][french][reestablishment_of_english][norman_french][loan_word][law_french]

[2010-03-17-1]の記事で触れたが,法律文書の英語化は非常に緩慢としたプロセスだった.1362年に口頭の訴訟手続きこそフランス語から英語に切り替わったが,法律関係の文書にはまだまだフランス語が使用されていた.実に1731年まで使われ続けたのである.このフランス語は Law French と呼ばれ,Norman Conquest 以来の Norman French がもととなって確立された法律文章語である.

現在でも英語の法律用語の大半がフランス語由来であるのは,上述の歴史に負っている.法律関係の役職名と犯罪名だけをとってみても,英語の法律の世界がいかに French かが分かるだろう.

・ 役職名: advocate 「代言者」, attorney 「代理人」, bailiff 「執行吏」, coroner 「検視官」, counsel 「弁護人」, defendant 「被告」, judge 「裁判官」, jury 「陪審」, plaintiff 「原告」

・ 犯罪名: arson 「放火」, assault 「暴行」, felony 「重罪」, fraud 「詐欺」, libel 「文書誹毀」, perjury 「偽証」, slander 「口頭誹毀」, trespass 「侵害」

また,フランス語の統語では「名詞+形容詞」という語順が普通なので,これを反映した法律関係の句がたくさん存在する.

・ attorney general 「司法長官;法務長官」, court martial 「軍法会議」, fee simple 「単純封土権」, heir apparent 「法定推定相続人」, letters patent 「開封勅許状」, malice aforethought 「予謀の犯意」

英語で法律を勉強するのはものすごく大変そう・・・.

・McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992. 591.

2010-03-28 Sun

■ #335. 日本語語彙の三層構造 [lexicology][japanese][kanji][loan_word][lexical_stratification]

昨日の記事[2010-03-27-1]で,類義語の豊富さに関しては英語は他言語と比べても異例だと述べた.しかし,もっと異例なことに,英語と日本語はこの点でよく似ているのである.英語では,アングロサクソン語(本来語),フランス語,ラテン・ギリシャ語の三層構造をなしているが,日本語では,和語(本来語),漢語,西洋語の三層構造をなしている.日本語の例(思いつき)を見てみよう.

| 和語 | 漢語 | 西洋語 |

|---|---|---|

| おおうなばら(大海原) | 大洋 | オーシャン |

| おかね(お金) | 金銭 | マネー |

| およぎ(泳ぎ) | 水泳 | スイミング |

| おんなのこ(女の子) | 女子 | ギャル |

| かみのけ(髪の毛) | 毛髪 | ヘアー |

| かわや(厠) | 便所 | トイレ |

| くすりや(薬屋) | 薬局 | ドラッグストア |

| くるま(車) | 乗用車 | カー |

| さくらんぼ | 桜桃 | チェリー |

| たたかい(戦い) | 戦闘 | バトル |

| たまご(卵) | 鶏卵 | エッグ |

| ひとつ(一つ) | 一 | ワン |

| ひるめし(昼飯) | 昼食 | ランチ |

| やど(宿) | 旅館 | ホテル |

英語の下層を構成する本来語と同様,和語はもっとも庶民的である.暖かく懐かしい響きがあり,感情に直接うったえかける力がある.「一,二,三」と数えるよりも,「ひとつ,ふたつ,みっつ」のほうが暖かく優しい.この階層の語彙は日常会話に頻出するが,学術論文にはあまり現れない類の語彙である.

学術論文などに代表される文語を主なフィールドとするのが,中層の漢語である.いや,学術論文ほどお堅くなくても日本語のあらゆる文章において漢語がなければ大変に不便である.本記事のここまでの文章だけでも,表中の語を除き,34種類の漢語がのべ50回も使用されている.漢語は日常会話でも頻度は低くない.この点,英語の中層を担うフランス語起源の語彙と機能がよく似ている.

上層を構成する西洋語は,主に英語由来のものが多い.英語の上層を担当するラテン・ギリシャ語由来の語彙の register のレベルが文字通りに上層であるのに対して,日本語の上層の西洋語は必ずしもお高い響きはない.むしろ,横文字は軽い響きがあると言われることすらある.この点で,上層に関しては英語と日本語の役割は異なっているようである.ただし,成長著しい科学や情報の分野では,英語の専門用語に対する日本語の訳語を作るのが追いつかず,そのまま英語を採用することも広く行われている.この場合,西洋語は専門性の響きを帯びるため,上層と呼ぶにふさわしいとも言える.

日本語では,各階層に対応する文字種がおよそ決まっているのが特徴である.和語はひらがな,あるいは漢字かな交じりで,漢語は漢字で,西洋語はカタカナ(あるいは最近はアルファベットそのままのケースもある)でというように,視覚的にも明確に区別される.

英語と日本語で各階層の機能に若干の差があることは認めるにせよ,ともにこれだけ明確な語彙の三層構造をもっているということは,稀なる偶然である.いや,もしかすると偶然以上のものがあるのかもしれない.歴史的に大陸からの影響を多く受けてきたのは,島国であるからこその特徴といえるかもしれない.

2010-03-27 Sat

■ #334. 英語語彙の三層構造 [lexicology][french][latin][register][thesaurus][loan_word][lexical_stratification]

類似概念を表すのに二つ以上の語が存在するという状況はどの言語でも珍しくない.確かに,完全な「同義語」というものが存在することは珍しいが,少し条件をゆるめて「類義語」ということであれば,多くの言語に存在する.とはいうものの,英語の類義語の豊富さは,多くの言語と比べても驚くべきほどである.このことは類義語辞典 ( thesaurus ) を開いてみれば,一目瞭然である.

英語史の観点から類義語の豊富さを説明すれば,それは英語が多くの言語と接触してきた事実に帰せられる.異なった言語から対応する語を少しずつ異なったニュアンスで取り入れ,語彙のなかに蓄積していったために,結果として英語は類義語の宝庫 ( thesaurus ) となったのである.

類義語を語源別にふるい分けてみると,そこに「層」があることがわかる.例えば,典型的な類義語のパターンとして「三層構造」とでも呼ぶべきものがある.下層が本来語,中層がフランス語,上層がラテン・ギリシャ語というパターンである.

| native | French | Latin/Greek |

|---|---|---|

| ask | question | interrogate |

| book | volume | text |

| fair | beautiful | attractive |

| fast | firm | secure |

| foe | enemy | adversary |

| help | aid | assistance |

| kingly | royal | regal |

| rise | mount | ascend |

下層は文字通り「レベルが低い」が,同時に「暖かみと懐かしさ」がある.本来のゲルマン系の語彙であるから,故郷の懐かしさのようなものが感じられるのは不思議ではない.

中層は多少なりとも権威と教養を感じさせるが,庶民が届かないほどレベルが高いものではない.歴史的には中世イングランドの公用語がフランス語だったことに対応するが,中英語期に借用されたフランス語彙のなかには特別な権威を感じさせず,十分に庶民化したといってよい語も多い ( ex. face, finish, marriage, people, story, use ) .

上層には,学問と宗教の言語,すなわち権威を体現したような言語たるラテン語(あるいはギリシャ語)が控えている.語の響きとしては厳格で近寄りがたく,音節数も多いのが普通である.

このように,語彙の三層構造が歴史的に育まれてきた英語では,階層間の使い分けが問題になる.特に微妙な意味の差や適切な 使用域 ( register ) の見極めが肝心である.例えば日常会話では下層や中層の語彙がふさわしいが,学術論文では中層や上層の語彙を使いこなす必要がある.気軽に尋ねるのに "May I interrogate you?" は妙だろう.

このような語彙の階層については,具体例を一覧表で列挙している橋本先生の英語史の第5章が参照に便利である.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

2010-03-25 Thu

■ #332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話 [french][lexicology][loan_word][language_myth][lexical_stratification][animal]

昨日の記事[2010-03-24-1]に関連する話題.英語史で必ずといってよいほど取りあげられる「動物は英語,肉はフランス語」という区分は,語り継がれてきた神話であるという主張がある.OED の編集主幹を務めた Burchfield によると,"[an] enduring myth about French loanwords of the medieval period" だという.少し長いが,引用する (18).

The culinary revolution, and the importation of French vocabulary into English society, scarcely preceded the eighteenth century, and consolidated itself in the nineteenth. The words veal, beef, venison, pork, and mutton, all of French origin, entered the English language in the early Middle Ages, and would all have been known to Chaucer. But they meant not only the flesh of a calf, of an ox, of a deer, etc., but also the animals themselves. . . . The restriction of these French words to the sense 'flesh of an animal eaten as food' did not become general before the eighteenth century.

試しに beef を OED や MED で確認してみると,確かに動物そのものの語義も確認される.しかし,複数の例文を眺めてみると,動物本体と関連して肉が言及されているケースが多いようである.例えば,この語義での初例として両辞書ともに14世紀前半の次の例文を掲げている.

Hit mot boþe drink and ete .. Beues flesch and drinke þe broþt.

それでも,Burchfield の主張するように「動物は英語,肉はフランス語」という区分が一般的になったのは18世紀になってからということを受け入れるとするならば,それはなぜだろうか.18世紀には料理関係の語がフランス語から大量に入ってきたという事実もあり,これが関係しているかもしれない.

肉・動物の使い分けの始まりが中世であれ近代であれ,英語話者の意識下に「高きはフランス語,低きは英語」という印象が伝統的に定着してきたことは確かだろう.

・ Burchfield, Robert, ed. The New Fowler's Modern English Usage. 3rd ed. Oxford: Clarendon, 1996.

2010-03-24 Wed

■ #331. 動物とその肉を表す英単語 [french][lexicology][loan_word][etymology][popular_passage][lexical_stratification][animal]

中英語期を中心とするフランス語彙の借用を論じるときに,この話題は外せない.食用の肉のために動物を飼い育てるのはイギリスの一般庶民であるため,動物を表す語はアングロサクソン系の語を用いる.一方で,料理された肉を目にするのは,通常,上流階級のフランス貴族であるため,肉を表す語はフランス系の語を用いる.これに関しては,Sir Walter Scott の小説 Ivanhoe (38) の次の一節が有名である.

. . . when the brute lives, and is in the charge of a Saxon slave, she goes by her Saxon name; but becomes a Norman, and is called pork, when she is carried to the Castle-hall to feast among the nobles . . . .

具体的に例を示すと次のようになる.

| Animal in English | Meat in English | French |

|---|---|---|

| calf | veal | veau |

| deer | venison | venaison |

| fowl | poultry | poulet |

| sheep | mutton | mouton |

| swine ( pig ) | pork, bacon | porc, bacon |

| ox, cow | beef | boeuf |

「豚(肉)」について付け加えると,古英語では「豚」を表す語は swīn だった.pig は中英語で初めて現れた語源不詳の語である.また,後者が一般名称として広く使われるようになったのは19世紀以降である.bacon (豚肉の塩漬け燻製)は古仏語から来ているが,それ自身がゲルマン語からの借用であり,英語の back などと同根である.

・ Scott, Sir Walter. Ivanhoe. Copyright ed. Leipzig: Tauchnitz, 1845.

2010-03-02 Tue

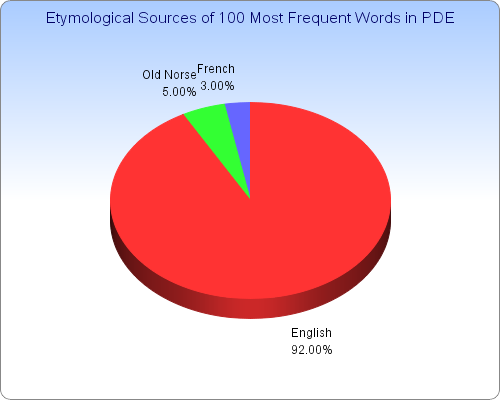

■ #309. 現代英語の基本語彙100語の起源と割合 [loan_word][lexicology][statistics][pde]

昨日の記事[2010-03-01-1]で,現代英語の最頻英単語リストをいくつか紹介した.そのなかで,やや古いが広く参照されている GSL ( General Service List ) に基づき,最頻100語の語源別の内訳を調べてみた.

英語の本来語 ( native words ) の一人勝ちであることは一目瞭然である.借用語 ( loan words ) はわずかである.最頻語彙の血は紛れもなく Anglo-Saxon である.

古ノルド語由来の語は they, she, take, get, give の5語のみ.ただし,she の語源にはイングランド北部方言説など諸説がある.また,get と give については,語頭子音 /g/ こそ古ノルド語形に由来すると言ってよいが,対応する語は古英語にもあり,考え方によってはどちらの言語にも帰せられる.ここでは,いずれも古ノルド語由来として数えた.

フランス語由来の語は,state, use, people の3語のみ.

過去の記事でも類似する統計をいくつか載せているので,そちらも要参照.

・ [2009-11-15-1]: 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

・ [2009-08-15-1]: 現代英語の借用語の起源と割合

2010-02-23 Tue

■ #302. 古英語のフランス借用語 [french][loan_word][oe][benedictine_reform][i-mutation]

英語史でフランス借用語といえば,[2009-08-22-1]のグラフで明らかなとおり,12世紀後半以降,中英語の話題とみなされている.しかし,数こそ少ないが古英語期にもフランス語からの借用があったことは,フランス語の名誉(?)のためにも記憶しておいてよい.以下,Kastovsky (337--38) より.

prud, prut "proud"

sot "foolish" (but possibly from Vulgar Latin)

tur "tower" (but possibly from Vulgar Latin)

capun "capon"

tumbere "dancer" (from OF tomber "fall")

fræpgian "accuse" (from OF frapper)

servian "serve"

gingifer "ginger"

bacun "bacon"

arblast "weapon"

serfise "service"

prisun "prison"

castel "castle"

market "market"

cancelere "chancellor"

数こそ少ないが,現代英語でもなかなかに重要な語が含まれているではないか.これらの多くは11世紀後半に文献に現れており,古英語とはいってもその最末期の借用である.10世紀後半から11世紀にかけてイングランドに起こった修道院改革 ( the Benedictine Reform ) はフランスに範を取っており,ノルマン人の征服 ( the Norman Conquest ) を待たずともフランスとのコネクションはあった.また,エドワード懺悔王 ( Edward the Confessor ) はノルマン人を母にもち,ノルマンディで亡命生活を送った人物として,イングランドとフランスとのコネクションに貢献している.

このなかで,特に prud / prut "proud" は,古英語から派生語や合成語がみられる希有な例である: ex. prutlice "proudly", pryto / pryte "pride", prytscipe "proudship", prutness "proudness", oferprut "haughty", prutswongor "overburdened with pride", woruldpryde "worldly pride", oferprydo "excessive pride".名詞形 pryto で母音が変化していることから,この語群が英語で使われ始めた10世紀末くらいにはまだ i-mutation が作用していたことが推測され,音変化の歴史においても重要な意味をもつ.

古英語のフランス借用語はあまりに少なく目立たないため,英語史の概説書でもほとんど扱われることがないので,今回の記事で取り上げた次第.とがんばってみても,マイナー感は否めない・・・.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2010-02-21 Sun

■ #300. explain になぜ <i> があるのか (2) [etymology][spelling][loan_word][latin][french][etymological_respelling][sobokunagimon]

昨日の記事[2010-02-20-1]に続く話題として,英語語彙のなかでラテン借用語とフランス借用語がどのような位置取りで共存しているかを考えてみたい.

昨日あきらかにした通り,explain の <i> は,別途フランス語化して英語に入ってきていた plain の綴字からの類推による.直接ラテン語から取り込んだ「正規の」 explane がフランス語風に「崩れた」 explain に屈したという結末である.この過程のおもしろい点は,英語史でよく取り上げられる etymological respelling と正反対の関係にあることである ( see etymological_respelling )

典型的には,etymological respelling は,先にフランス語化した形で英語に入っていた綴字が,主に初期近代英語期に学者たちによって「正しい」ラテン語の形へ修正されたという過程を指す.例えば,ラテン語 perfectum にさかのぼる perfect は,初め中英語期にフランス語化した parfit の形で英語に入ってきたが,初期近代英語期にラテン語の綴字に基づいて perfect へと変更された.フランス語風に「崩れた」形がラテン語の「正規の」形に復元されたという結末であるから,先の explain とは好対照をなす.

explain が <i> をもつ綴字に固定されてきたのもやはり初期近代英語期であるから,この時代には上からの矯正(ラテン語)と下からの類推(フランス語)が両方働いていたということだろうか.ラテン語かぶれの学者が主導した場合にはラテン語に基づく etymological respelling が起こり,もう少し庶民的なレベルで類推作用が生じたのであれば folk respelling とでもいうべき現象が起こった,ということだろうか.もっとも,特に後者は,初期近代英語期に限らずいつでも起こり得た現象ではある.

plain 「平らな」に関連して一つおもしろい事実を付け加えよう.この語は,ラテン語の plānus からフランス語化した綴字で14世紀に英語に入り,現在にまで続いている.しかし,幾何学の専門用語としての「平面の」という語義については,近代英語期に,ラテン語を参照した綴字 plane が担うようになった.学者的なにおいのする語義には学者的な装いをした綴字がふさわしいということか.一方,「平らな,平易な」というそれこそ平易な語義は,平民にふさわしい崩れた綴字がお似合いだったということだろうか.

explain の <i> の問題から始まって,おもしろい発見が相次いだ.

2010-02-20 Sat

■ #299. explain になぜ <i> があるのか [etymology][spelling][loan_word][latin][french][analogy][sobokunagimon]

この春休みにニュージーランドに語学留学中のゼミ学生から,メールで次のような質問があった(話題提供をありがとう!).

先日授業で名詞から動詞へと品詞を変える練習をしたときに,explanation → explain というものが出てきました.学生が皆どうして "i" という文字が出てくるのか,この違いは何なのかと質問したところ,ネイティブでも分からないという返事しか返ってきませんでした.

確かに不思議である.名詞が explanation であれば,対応する動詞は *explanate とか *explane であったほうが自然ではないかと考えたくなる.例えば,profanation 「冒涜」に対して profanate や profane 「冒涜する」の如くである.

早速,語源辞書を調べてみると答えは即座に見つかった.plain 「平易な」の綴字からの類推 ( analogy ) だという.explain はラテン語の explānāre にさかのぼる.これは ex- + plānāre と分解され,語幹部分は plānus 「平らな」に通じるので,もともと plain とは語源的なつながりがある.意味的には「平らかにする」→「平明に示す」→「説明する」という連鎖が認められる.英語には1425年頃にラテン語から入った.

「plain の綴字からの類推」という答えが含意するのは,もともとは explain ではなく explane などの綴字が行われていたということである.OED で調べると,実際に15世紀から16世紀には explane という綴字も確認される.現在の綴字は17世紀以降におよそ確立したものである.

しかし,ここで一つ疑問が生じる.explain の <i> を説明する類推のモデルとなった plain もラテン語の plānus に由来するのであるならば,plain 自体の <i> は何に由来するのか.ラテン語 plānus はなぜ *plane として英語に入ってこなかったのか.この疑問を解く鍵は,借用経路の違いである.explain ないし explane は直接ラテン語から英語に入ったのに対し,plain はラテン語からフランス語を経由して英語に入ったのである.フランス語を経由する段階で,形が plānus から plain へと崩れ,このフランス語化した綴字が英語へ入ったことになる.plain の英語への借用は13世紀と早いので,借用時期の違いが借用経路の違いにも反映されているものと考えられる.類例としては,ラテン語 vānus がフランス語を経由して vain とした例が挙げられよう.こちらも,早くも12世紀に英語に入っていた.

まとめると次のようになる.explain の <i> は,plain の <i> からの類推である.そして,plain の <i> がなぜここにあるかといえば,その語源であるラテン語 plānus がフランス語化した綴字で英語に入ってきたからである.結果として,英語は plain と explain の両語においてフランス語形を採用したことになる.

2010-02-17 Wed

■ #296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響 [japanese][hybrid][loan_word][latin][christianity][alphabet][religion][buddhism][hebrew]

[2009-05-30-1]の記事で,6世紀にブリテン島にもたらされたキリスト教が,アングロサクソン人と英語に多大な影響を与えたことを見た.キリスト教は,布教の媒体であったラテン語とともに英語の語彙に深く入り込んだだけでなく,英語に alphabet という文字体系をもたらしもした.6世紀のキリスト教の伝来は,英語文化史的にも最重要の事件だったとみてよい.

興味深いことに,同じ頃,ユーラシア大陸の反対側でも似たような出来事が起こっていた.6世紀半ば,大陸から日本へ仏教という外来宗教がもたらされた.仏教文化を伝える媒体は漢語(漢字)だった.日本語は,漢字という文字体系を受け入れ,仏教関連語彙として「法師(ほふし)」「香(かう)」「餓鬼(がき)」「布施(ふせ)」「檀越(だにをち)」などを受容した.『万葉集』には漢語は上記のものなど少数しか見られないが,和歌が主に大和言葉を使って歌われるものであることを考えれば,実際にはより多くの漢語が奈良時代までに日本語に入っていたと考えられる.和語接辞と漢語基体を混在させた「を(男)餓鬼」「め(女)餓鬼」などの混種語 ( hybrid ) がみられることからも,相当程度に漢語が日本語語彙に組み込まれていたことが想像される.

丁寧に比較検討すれば,英語と日本語とでは文字や語彙の受容の仕方の詳細は異なっているだろう.しかし,大陸の宗教とそれに付随する文字文化を受け入れ,純度の高いネイティブな語彙体系に外来要素を持ち込み始めたのが,両言語においてほぼ同時期であることは注目に値する.その後,両言語の歴史で外来語が次々と受け入れられてゆくという共通点を考え合わせると,ますます比較する価値がありそうだ.

また,上に挙げた「餓鬼(がき)」「布施(ふせ)」「檀越(だにをち)」などの仏教用語が究極的には梵語 ( Sanskrit ) という印欧語族の言語にさかのぼるのもおもしろい.英語に借用されたキリスト教用語もラテン語 ( Latin ) やギリシャ語 ( Greek ) という印欧語族の言語の語彙であるから,根っことしては互いに近いことになる.(もっとも,究極的にはキリスト教用語の多くは非印欧語であるヘブライ語 ( Hebrew ) にさかのぼる).偶然の符合ではあるが,英語と日本語における外来宗教の言語的影響を比べてみるといろいろと発見がありそうだ.

・山口 仲美 『日本語の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2006年. 40--42頁.

2010-02-13 Sat

■ #292. aureate diction [chaucer][style][latin][loan_word][lydgate][aureate_diction]

英語史におけるラテン語彙の借用については,[2009-05-30-1], [2009-08-19-1], [2009-08-25-1]などの記事で触れた.ラテン借用の量としていえば,[2009-08-19-1]で見たように初期近代英語期が群を抜いている.背景には,ルネッサンス期の古典復興や,自国意識に目覚めた英国民の語彙増強欲求があった.

しかし,16世紀に始まるラテン借用の爆発は突如として生じたことではない.それを予兆するかのようなラテンかぶれの文体が,aureate diction 「華麗語法」と呼ばれる形態で15世紀に存在していたのである.

Aureate diction is a self-consciously stylized and highly artificial poetic language designed to enrich vernacular poetic vocabulary by introducing Latin words, mostly from religious sources, into English. (Horobin 92)

宗教的な主題を扱う作品,特に the Virgin Mary (処女マリア)を話題にした詩に好んで使われる格調高い文体で,大量のラテン語彙の使用がその大きな特徴であった.ただ,利用されたラテン語彙の多くは最終的に英語語彙として組み込まれなかったので,まさに "artificial language" といってよい.この文体の萌芽は早くは Chaucer にもみられるが,もっとも強く結びつけられているのは Chaucer の信奉者であるイングランド詩人 John Lydgate (c1370--1449) やスコットランド詩人 William Dunbar (c1460/65--a1530) である.Dunbar の Ballad of Our Lady の冒頭部分が aureate diction の例としてよく引用される (see also http://www.lib.rochester.edu/Camelot/teams/duntxt1.htm#P4).

Hale, sterne superne! Hale, in eterne,

In Godis sicht to schyne!

Lucerne in derne, for to discerne

Be glory and grace devyne;

Hodiern, modern, sempitern,

Angelicall regyne!

Our tern infern for to dispern

Helpe, rialest Rosyne!

まさしく,漢字かな交じり文ならぬ,羅英交じり文である.

Baugh and Cable は,英語史において aureate diction は "a minor current in the stream of Latin words flowing into English in the course of the Middle Ages" (186) であると消極的な評価をくだしている.しかし,次の時代にやってくるラテン借用の爆発,そしてそこでも借用語彙の多数が後世まで残らなかったという事実を考えるとき,英語史におけるラテン借用に通底する共通項がくくり出せるように思える.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2010-01-09 Sat

■ #257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? [chaucer][standardisation][french][loan_word]

「英詩の父」と呼ばれる Geoffrey Chaucer (1342/43--1400) が英文学史上に果たした役割といえば,それこそ無限に論じられるかもしれない.しかし,Chaucer が英語史上に果たした役割は,と問われるとどうだろうか.文豪であれ政治家であれ一個人が言語の歴史に果たした役割というのは,評価するのはより難しい.

それでも,さすがに Chaucer 級の大詩人が英語史に何も貢献していないということは考えにくいようである.例えば,英語史概説書の類では,フランス借用語を含め大量の新語を英語に導入した個人として評価されることが多い.文学言語としての英語を作り出した功績を Chaucer に付与するという見方である.だが,Horobin はこれを一蹴する.

. . . he introduced large numbers of new words into English and thereby somehow 'created' the English literary language. This view is a myth that has built up over generations of scholarship, although it is partly based upon analyses of the evidence of the Oxford English Dictionary (OED). (24)

Horobin (79) の理屈は以下の通りである.確かに OED では,Chaucer の用いた多くの借用語が英語での初出例として記録されている.しかし,(1) 中英語の語彙に特化して編まれた Middle English Dictionary によれば,そのうちの多くが Chaucer 以前に現れていることが判明する.また,(2) 現存していないが Chaucer 以前に存在したであろう文献に問題の語彙が現れていたという可能性を考える必要があるし,記録に残らない話し言葉ではすでに用いられていたかもしれないという可能性にも留意する必要がある.さらに,(3) フランス語やラテン語から語彙を借用する習慣は Chaucer に始まったわけでなく,すでに Chaucer 以前の作家が大量に借用していたという事実がある(see [2009-08-22-1]).

では,Chaucer に英語史上の意義は見いだせないのだろうか? Horobin の結論は以下のごとくである.

By writing for a range of characters, in a range of voices, as well as writing scientific, moral, philosophical and penitential prose tacts, Chaucer showed that the English language was capable of a range of functions not witnessed since before the Norman Conquest. . . . Chaucer demonstrated how the English language could be used for all types of writing, particularly for secular literature. (26)

英語史上の意義というよりは,より広く英文学史,英語文体史,英語史のすべてを覆う意義と読めるが,キーワードは function だろう.ここでは直接的には文体的機能のことを指していると読めるが,Horobin は社会言語学的な機能も意図していると思う.[2009-11-06-1]でみたように,Chaucer 以降,中英語末期にかけて英語の書き言葉標準が整備されてゆく.Chaucer はこの時代の流れを明確に予感させる英語の使い手として,英文学史上だけではなく英語史上にも名を残している,と言えるのではないか.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

2009-12-28 Mon

■ #245. 西暦2000年紀の英語流行語大賞 [lexicology][loan_word][ads][she]

10年遅れの話題だが,年末ということで思い出したのでメモ.American Dialect Society では毎年,協会誌 American Speech にて英語の流行語大賞が発表されている.2000年には豪華なことに "1999 words of the year", "words of the decade", "words of the century", "words of the millennium" が一気に公表された.

その年の流行語大賞がその一年の社会の変化を振り返るのにうってつけであるのと同様に,10年,100年,1000年というスパンでの「流行語」を顧みることは,社会の歴史を振り返るのにうってつけである.以下は,大賞にノミネートされた語句である.受賞語句には * を付してある.

・Words of the Decade

e-

ethnic cleansing

* Web

Franken --- Genetically modified, as in Frankenfood

senior moment

way --- very

・Words of the Century

teenager

* jazz

T-shirt

modern

DNA

media

acronym

teddy bear

World War

cool

melting pot

・Words of the Millennium

science

freedom

news

justice

truth

nature

history

human

book

language

go

the

government

OK

* she

millennium の単位になると,ノミネートの基準も分かるような分からないような,である.語彙史的には,特に go, the, そして受賞した she が気になるところである.いずれもゲルマン系の超基本語であり,この形態・機能に落ち着くまでにある程度の時間のかかった語である.確かに歴史を背負った語といってよい.

ちなみに "Words of the Millennium" にノミネートされた15語のうち,間違いなく英語の本来語といえるものは freedom, truth, book, go, the の5語のみであり,他は借用語である.このことは,1500年余の英語の語彙史を象徴しているように思える.

・American Speech 75.3 (2000): 323--24 (in "Among the New Words").

2009-11-15 Sun

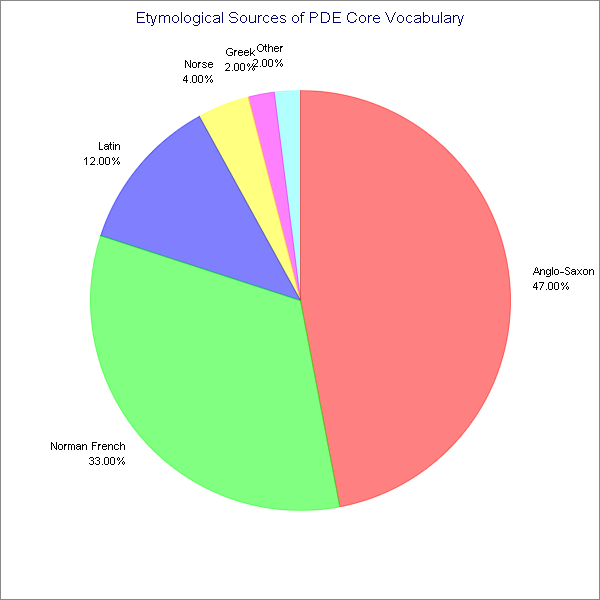

■ #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合 [loan_word][lexicology][statistics][pde][romancisation]

昨日の記事[2009-11-14-1]に引き続き,現代英語の語彙に関する統計値の話題.昨日は,借用語に限定し,そのソース言語の相対的割合を示すグラフを掲げた.今日は,本来語も借用語も含めた現代英語の語彙全体から基本語600語を取り出し,その語源をソース言語ごとに数え上げるという切り口による統計を紹介する.以下の数値と議論の出典は,昨日と同じく Hughes による.

数値をみる前に,基本語彙 ( core vocabulary ) を客観的に定義するのは難しいという問題に触れておきたい.話し言葉で考えるのか,書き言葉で考えるのか.個々の話し手,書き手によって基本語彙とは異なるものではないのか.世界英語のどの変種 ( variety ) を対象に考えるのか,イギリス英語か,アメリカ英語か,それ以外か.この問題に対して,Hughes は,LDOCE3 の頻度ラベルが S1 かつ W1 であるもの,すなわち話し言葉でも書き言葉でも最頻1000語に入っている語だけを選び出すことにした.この総数が600語であり,これを "the kernel of the core" (392) として調査対象にした.以下は,ソース言語別の割合をグラフ化したものである.

従来の類似調査や伝統的な英語史観からは,Anglo-Saxon 由来の本来語の割合はもっと高いはずではないか(6割?7割)と予想されるところだが,意外にも5割を切っている.話し言葉の記述に力を入れている LDOCE3 に基づく結果であるだけに,なおさらこの結果は意外である.

もう一つ興味深いのは,Anglo-Saxon と Norse を合わせた Germanic 連合軍と,Norman French と Latin と Greek を合わせた Latinate-Classic 連合軍とが,およそ半々に釣り合っていることだ.語彙に関しては,中英語以降,英語はゲルマン系からロマンス系へと舵を切っているということが英語史ではよくいわれる.現代において,語彙のロマンス化の傾向は維持されているのみならず,むしろ強まってきているということを,このデータは示唆するのではないか.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. 391--94.

・ Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd ed. Harlow: Longman, 1995.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow