2019-12-09 Mon

■ #3878. 正書法の深さ --- 英語と日本語の比較 [japanese][kanji][writing][grammatology][orthography][spelling_pronunciation_gap]

昨日の記事「#3877. 日本語の漢字は中国語の漢字よりも表意的」 ([2019-12-08-1]) に引き続き,日本語の漢字の話題.正書法の深さという観点から,英語の正書法と比較してみたい.

アルファベットや仮名のような表音文字体系においては,文字と音素の対応がいかに単純か複雑かという視点から,相対的に「浅い」正書法と「深い」正書法が区別される (cf. 「#1760. 時間とともに深まってきた英語の正書法」 ([2014-02-20-1])) .たとえばフィンランド語の正書法はほぼ音素表記というに等しく,きわめて「浅い」と呼ぶことができるが,英語の正書法は周知のように様々な不一致がみられるため,相対的に「深い」といわれる.さらにアラビア語やヘブライ語などの子音文字体系による正書法は,原則として母音を表記しないという点において,発音そのものとの隔たりが一層大きいために,英語正書法よりも「かなり深い」ことになる.畢竟,程度の問題である.

一方,漢字などの表語文字体系は,定義上,表音機能が弱いわけであり,表音性を前提とした「浅い」「深い」の区別は一見無意味のように思われる.しかし,昨日の記事で見たように,実は漢字にすら表音的な性質が備わっているという見方に立てば,そこにも「深さ」の尺度を持ち込むことができるように思われる.その場合,中国語の漢字はアラビア語やヘブライ語の文字体系よりもさらに深いと考えられるので「超深い」ということになり,昨日の議論を受けるならば,日本語の漢字にいたっては「超超深い」正書法とみることもできる.

これと関連して,Cook (11) が次のような図を与えているので再現しよう.

'shallow' Finnish, Serbo-Croatian

↑

│

│

(alphabetic sound-based) │

│ English

│

│

│

'deep' ↓ Arabic, Hebrew

↑

: Chinese

:

(meaning-based) :

:

: Japanese

↓

最下部の矢印の左横に 'super-deep' のラベルを加えたいところである.

こうしてみると,英語の正書法はひどい(深い)としばしば非難されるが,「超」がつく深さの日本語(漢字)の正書法と比べてみれば,浅浅もいいところだという評価になろうか.関連して「#503. 現代英語の綴字は規則的か不規則的か」 ([2010-09-12-1]) の記事も参照.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2019-12-08 Sun

■ #3877. 日本語の漢字は中国語の漢字よりも表意的 [kanji][chinese][japanese][writing][grammatology][orthography]

すべての文字体系は表語を指向してきたし,少なくともその方向で発展してきた,と私は考えている.それは,多少なりとも表音を犠牲にしても,という意味である.一方,すべての文字体系は,音との対応をその本質としているという見方もある.後者を主張する DeFrancis は "the universal phonological principle" を掲げているが (Cook 10) ,日本語における漢字を考えると,この「原則」はほとんど当てはまらないように思われる.日本語の漢字は表音的であるというよりもむしろ表意的であり,その表意性は実のところ中国語の漢字よりも高いと考えられるのだ.

中国語の漢字は,圧倒的多数の形声文字に代表されるように,その97%が何らかの音符を含んでいるといわれる (Cook 10) .漢字は表語文字の代表選手といわれるが,意外と表音的な性質も高いのだ.ところが,日本語の漢字は,中国語の場合と異なる.確かに日本語においても形声文字は圧倒的多数を占めるが,異なる時代に異なる発音で日本に入ってきた複雑な歴史をもつために,その読み(いわゆる音読み)は一つに尽きないことが多い.さらに訓読みにいたっては,漢字のなかに発音の直接的なヒントはない.つまり,日本語の漢字は,中国語の漢字よりもより表意性の極に近いことになる.そこへ "the universal phonological principle" を掲げられてしまうと,日本語の漢字は "universal" から逸脱した変態ということになってしまい,日本語漢字ユーザーとしては非常に落ち着かない.Cook (10) の次の指摘が重要である.

If this universal phonological principle were true, Chinese too would have a sound-based core. The links between Japanese kanji and pronunciation may be more tenuous because of the differing periods at which kanji were borrowed from Chinese, whether they brought the Chinese word with them into Japanese or linked the character to a native Japanese word and so on. Japanese kanji may be a purer example of a meaning-based writing system than Chinese characters . . . because they are further separated from contemporary spoken words.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

・ DeFrancis, J. The Chainese Language: Fact and Fantasy. Honolulu: U of Hawaii P, 1984.

2019-12-05 Thu

■ #3874. 「英語の正書法はパリのような大都会である」 [spelling][orthography]

英語綴字の権威 Richard Venezky がインタビューのなかで,英語の綴字はパリのような都市に似ていると表現した.その記事はこちらから読める.関係する部分のみ,以下に引用する.

I look at English orthography perhaps as a tourist might look at a beautiful big city like Paris. Here's a city laid out with Baron Haussmann's wide avenues converging on a circle at the Arch de Triomphe. But then there are a multitude of side streets and dead end alleys and other patterns that intersect, interrupt, and occasionally complement. And I see the same thing in the orthography. In the same way the orthography has old and new. We have all these new spelling patterns for words like 'inputted' and 'formatted'. We use letter names like 'x-ray' in words. At the same time we have good old Anglo-Saxon words like cow and sheep and raven; and French borrowings in the same way that Paris has the newly remodeled Pompidou Center, the Foundation Cartier, other examples of modern and post-modern architecture along with the older parts of the city.

素晴らしい比喩だと思う.英語の綴字とその歴史を一つかみにしてとらえる視点だ.ちなみに,現代の英語綴字史の権威といってよい Simon Horobin も印象的な比喩を残している.「#3083. 「英語のスペリングは大聖堂のようである」」 ([2017-10-05-1]),「#2571. Horobin の綴字に対する保守的な態度」 ([2016-05-11-1]) を参照.

2019-12-04 Wed

■ #3873. 綴字が標準化・固定化したからこそ英語の書記体系は複雑になった [spelling][standardisation][spelling_pronunciation_gap][writing][orthography]

17世紀以来の英語綴字の近代化と標準化 (standardisation) について論じた Scholfield (160) が,その結論において標記の矛盾に触れている.綴字が変わらなくなってしまったことにより,綴字と発音の対応関係,すなわち書記体系は,時間が経てば経つほど崩れてきたし,これからも崩れていくのだという洞察だ.しかも,これは英語の書記体系に限らず,どの書記体系にも当てはまるはずだという.

Thanks to the completion of the fixing of lexical spellings associated with standardization, four centuries brought little apparent change to English writing. However, when we look more closely we see that, as happens sooner or later for all writing systems that have been standardized in the same way round the world in national languages, due to sound change, the letter-sound correspondences become ever more complex. The choice of English not to naturalize loanword spellings and only incompletely to apply reason to resolve inherited variation exacerbated this. In essence the fact that the spelling of English words has 'not changed' much in recent centuries disguises the fact that, as a consequence, the English writing system, in the sense of the letter-sound correspondences, has massively changed and become even more complex, while morphemic reference has strengthened. By contrast the appearance of writing was never quite so firmly standardized and has changed rather more due to technological change and the impact of universal psychological requirements.

英語綴字が標準化・固定化したことにより,英語書記体系における発音と綴字の対応関係が不透明になってきたというのは,ある意味でネガティブな指摘のように聞こえる.しかし,見方を変えればこれをポジティブに解することができる.英語綴字の標準化・固定化は,英語書記体系を表音文字的なものから表語文字的なものへとシフトさせたといういう解釈である.前者の見方では英語書記体系のエントロピーは増大しているように聞こえるが,後者の解釈ではむしろエントロピーは減少しているとも議論できそうだ.

以下の記事でも主張してきたように,近現代英語の綴字の基本原理は,表音性というよりも表語性にあるのだ.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか?」 ([2015-08-26-1])

・ Scholfield, Phil. "Modernization and Standardization since the Seventeenth Century." Chapter 9 of The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. Abingdon: Routledge, 2016. 143--61.

2019-12-02 Mon

■ #3871. スコットランド英語において wh- ではなく quh- の綴字を擁護した Alexander Hume [scots_english][standardisation][spelling][orthography]

昨日の記事「#3870. 中英語の北部方言における wh- ならぬ q- の綴字」 ([2019-12-01-1]) の最後で触れたように,一般に Older Scots においては,中英語の北部方言と同様に,wh 語は q で始まる綴字で書かれていた.しかし,近代の16世紀になるとイングランドの標準的綴字の影響がスコットランドにも及び,quh- などの綴字は「訛った」綴字とされ,物笑いの種ともなった.

1617年頃,スコットランドでの綴字教育を念頭に Orthographie and Congruitie of the Briþan Tongue を著わした Alexander Hume は,その本のなかで quh- の綴字を擁護した.一方,Hume はその綴字が物笑いの種となった逸話を披露してもいる.その逸話を Crystal (53) より引用しよう.

. . . to reform an errour bred in the south, and now usurped be our ignorant printers, I wil tel quhat befel my-self quhen I was in the south with a special gud frende of myne. Ther rease [rose], upon sum accident, quhither [whether] quho, quhen, quhat, etc., sould be symbolized with q or w, a hoat [hot] disputation betuene him and me. After manie conflictes (for we oft encountered), we met be chance, in the citie of baeth [Bath], with a doctour of divinitie of both our acquentance. He invited us to denner. At table my antagonist, to bring the question on foot amangs his awn condisciples, began that I was becum an heretik, and the doctour spering [asking] how, ansuered that I denyed quho to be spelled with a w, but with qu. Be quhat reason? quod the Doctour. Here, I beginning to lay my grundes of labial, dental, and guttural soundes and symboles, he snapped me on this hand and he on that, that the doctour had micle a doe to win me room for a syllogisme. Then (said I) a labial letter can not symboliz a guttural syllab [syllable]. But w is a labial letter, quho a guttural sound. And therfoer w can not symboliz quho, nor noe syllab of that nature. Here the doctour staying them again (for al barked at ones), the proposition, said he, I understand; the assumption is Scottish, and the conclusion false. Quherat al laughed, as if I had bene dryven from al replye, and I fretted to see a frivolouse jest goe for a solid ansuer.

綴字をネタに,スコットランドも馬鹿にされたものである.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2019.

2019-11-29 Fri

■ #3868. 現代英語の綴字にみられる「不変異の原則」 [spelling][standardisation][orthography][spelling_pronunciation_gap]

英単語の各々には決まった1つの綴字がある.これは現代標準英語の読み書きを習ってきた私たちにとって,あまりに当たり前のことで疑うべくもない.なぜ doubt には発音されない <b> があるのか,なぜ one で /wʌn/ と発音するのかなど,いろいろと突っ込みどころはあるが,なぜあれこれの単語の綴字は1つに決まっていて2つめの綴り方がないのか,などと問うことはしない.標準的な綴字,あるいは「正しい」綴字 は1つに決まっているものだと思い込んでいるし,そうでない状況を思い浮かべるのも難しいかもしれない.そこから逸脱したらすべて「間違い」というのが,正書法 (orthography) の発想の根幹である.これは綴字の「不変異の原則」 (the principle of invariance) と呼ばれる.Cook (12--13) から引用する.

The principle of invariance

One implicit assumption about the modern English writing system is that a word is always spelled in the same way, regardless of its sound correspondence: scissors has to be spelled <scissors> not <sizerz>, even if the latter corresponds more accurately to its pronunciation /sɪzəz/. A written word is seen as fixed and unchanging. A limited dispensation from invariance is afforded to proper-names, as in Vivian, Vyvyen, and Vivien, Vivienne (with a gender difference between the first two and last two in British English); the possessor of a name can insist on how it is spelled or said, say Keynes /keɪnz/ for the economist or Menzies /miŋgɪs/ or C. J. Cherryh with final silent <h> for the novelist. / This insistence on invariance is comparatively new in English, and is often at odds with consistent letter to sound correspondence rules.

引用の最後にあるように,実際に「不変異の原則」が遵守されてきた歴史は非常に浅く,せいぜい後期近代以降といってよい.この約250年ほどの間といっておこうか.「不変異の原則」を打ち立てようとしてきた経緯が別名「綴字の標準化」と称され,英語においてその道のりは実に長かった.後期中英語期に緩やかに始まり,後期近代英語期までダラダラと続いたのである.その概略については「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1]) を参照されたい.

いずれにせよ,英語史において「不変異の原則」は新しいものであるという事実を銘記しておきたい.

・ Cook, Vivian. "Background to the English Writing System." Chapter 2 of The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. Abingdon: Routledge, 2016. 5--23.

2019-11-16 Sat

■ #3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか? [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][spelling][orthography][digraph][phonemicisation]

標題は,すでに「素朴な疑問」の領域を超えており,むしろ誰も問わない疑問でしょう.昨日までの3つの記事 ([2019-11-13-1], [2019-11-14-1], [2019-11-15-1]) で,なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるかという疑問について議論してきましたが,それを裏返しにしたような疑問となっています(なので,先の記事を是非ご一読ください).

[ŋ] の発音を ng の文字(2文字1組の綴字)で表わすことは現代英語では一般的であり,これは音韻論的に /ŋ/ が一人前の音素として独立している事実に対応していると考えられます.同じ鼻子音であっても [n] や [m] と明確に区別されるべきものとして [ŋ] が存在し,だからこそ n や m と綴られるのではなく,ng という独自の綴り方をもつのだと理解できます.とすれば,新小岩の発音は [ɕiŋkoiwa] ですから,英語(あるいはヘボン式ローマ字)で音声的に厳密な表記を目指すのであれば *Shingkoiwa がふさわしいところでしょう.同様の理由で,英語の ink, monk, sync, thank も *ingk, *mongk, *syngc, *thangk などと綴られてしかるべきところです.しかし,いずれもそうなっていません.

その理由は,/ŋ/ については /n/ や /m/ と異なり,自立した音素としての基盤が弱い点にありそうです.歴史的にいえば,/ŋ/ が自立した音素となったのは後期中英語から初期近代英語にかけての時期にすぎません(cf. 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]))./n/ や /m/ が印欧祖語以来の数千年の歴史を誇る大人の音素だとすれば,/ŋ/ は赤ん坊の音素ということになります./ŋ/ は中英語期まではあくまで音素 /n/ の条件異音という位置づけであり,音韻体系上さして重要ではなく,それゆえに綴字上も特に n と区別すべきとはみなされていなかったのです.言い換えれば,[k] や [g] の前位置における [ŋ] は条件異音として古来当たり前のように実現されてきましたが,音素 /ŋ/ としては存在しなかったため,書き言葉上は単に n で綴られてきたということです.

中英語で kingk (king), dringke (drink), thingke (think) などの綴字が散発的にみられたことも確かですが,圧倒的に普通だったのは king, drink, think タイプのほうです.近代以降,音韻論的には /ŋ/ の音素化が進行したとはいえ,綴字的には前時代からの惰性で ng, nk のまま標準化が進行することになり,現代に至ります.

標題の疑問に戻りましょう.「新小岩」の「ん」は音声的には条件異音 [ŋ] として実現されますが,英語では条件異音 [ŋ] を綴字上 ng として表記する習慣を育んでこなかった歴史的経緯があります.そのため,英語表記,およびそれに基づいたヘボン式ローマ字では,*Shingkoiwa とならず,n を代用して Shinkoiwa で満足しているのです.

2019-11-15 Fri

■ #3854. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (3) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][spelling][orthography][digraph]

この2日間の記事 ([2019-11-13-1], [2019-11-14-1]) で標題の素朴な疑問について考えてきました.表面的にみると,日本語では「しんじゅく」「しんばし」という表記で「ん」を書き分けない一方,英語(あるいはヘボン式ローマ字)では Shinjuku と Shimbashi を書き分けているのですから,英語の表記は発音の違いに実に敏感に反応する厳密な表記なのだな,と思われるかもしれません.しかし,n と m の書き分けのみを取り上げて,英語表記が音声的に厳密であると断言するのは尚早です.他の例も考察しておく必要があります.

n と m という子音の違いが重要であるのは,両言語ともに一緒です.英語で nap と map の違いが重要なのと同様に,日本語で「な(名)」 na と「ま(間)」 ma の違いは重要です.ですから,日本語単語のローマ字表記において na と ma のように書き分けること自体は不思議でも何でもありません.ただし,問題の鼻子音が次に母音が来ない環境,つまり単独で立つ場合には日本語では鼻子音の違いが中和されるという点が,そうでない英語と比べて大きく異なるのです.

「さん(三)」は通常は [saɴ] と発音されますが,個人によって,あるいは場合によって [san], [saɲ], [saŋ], [sam], [sã] などと実現されることもあります.いずれの発音でも,日本語の文脈では十分に「さん」として解釈されます.ところが,英語では sun [sʌn], some [sʌm], sung [sʌŋ] のように,いくつかの鼻子音は単独で立つ環境ですら明確に区別しなければなりません.英語はこのように日本語に比べて鼻子音の区別が相対的に厳しく,その厳しさが正書法にも反映されているために,Shinjuku と Shimbashi の書き分けが生じていると考えられます.

しかし,話しはここで終わりません.上に挙げた sung [sʌŋ] のように,ng という綴字をもち [ŋ] で発音される単語を考えてみましょう. sing, sang, song はもちろん king, long, ring, thing, young などたくさんありますね.英語では [ŋ] を [n] や [m] と明確に区別しなければならないので,このように ng という 独自の文字(2文字1組の綴字)が用意されているわけです.とすれば,n と m が常に書き分けられるのと同列に,それらと ng も常に書き分けられているかといえば,違います.例えば ink, monk, sync, thank は各々 [ɪŋk], [mʌŋk], [sɪŋk], [θæŋk] と発音され,紛れもなく [ŋ] の鼻子音をもっています.それなのに,*ingk, *mongk, *syngc, *thangk のようには綴られません.n と m の場合とは事情が異なるのです.

英語は [n], [m], [ŋ] を明確に区別すべき発音とみなしていますが,綴字上それらの違いを常に反映させているわけではありません.n と m を書き分けることについては常に敏感ですが,それらと ng の違いを常に書き分けるほど敏感なわけではないのです.日本語の観点から見ると,英語表記はあるところでは確かに音声的により厳密といえますが,別のところでは必ずしも厳密ではなく,日本語表記の「ん」に近い状況といえます.もしすべての場合に厳密だったとしたら,「新小岩」(しんこいわ) [ɕiŋkoiwa] の英語表記(あるいはヘボン式ローマ字表記)は,現行の Shinkoiwa ではなく *Shingkoiwa となるはずです.

標題の疑問に戻りましょう.なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのでしょうか.この疑問に対して「英語は日本語よりも音声学的に厳密な表記を採用しているから」と単純に答えるだけでは不十分です.「新橋」の「ん」では両唇が閉じており,だからこそ m と表記するのですと調音音声学の理屈を説明するだけでは足りません.その理屈は,完全に間違っているとはいいませんが,Shinkoiwa を説明しようとする段になって破綻します.ですので,標題の疑問に対するより正確な説明は,昨日も述べたように「英語正書法が要求する程度にのみ厳密な音声表記で表わしたもの,それが Shimbashi だ」となります.もっと露骨にいってしまえば「Shimbashi と綴るのは,英語ではそう綴ることになっているから」ということになります.素朴な疑問に対する答えとしては身もふたもないように思われるかもしれませんが,共時的な観点からいろいろと考察した結果,私がぐるっと一周してたどりついた当面の結論です(通時的な観点からはまた別に議論できます).

2019-11-14 Thu

■ #3853. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (2) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][vowel][spelling][spelling][orthography]

昨日の記事 ([2019-11-13-1]) で,日本語の「ん」が音声環境に応じて数種類の異なる発音で実現されることに触れました.この事実について,もう少し具体的に考えてみましょう.

佐藤 (49) によると,撥音「ん」の様々な音声的実現について,次のように説明があります.

後続子音と同じ調音点の鼻音を一定時間引き延ばすことで生じる音である.後続子音が破裂音や鼻音のときは,[p] [b] [m] の前で [m], [t] [ts] [d] [dz] [n] の前で [n], [tɕ] [dʑ], [ɲ] の前で [ɲ], [k] [ɡ] [ŋ] の前で [ŋ] になる.

ンでの言いきり,つまり休止の直前では,口蓋垂鼻音 [paɴ] となる.個人または場面により,[m] や [n] や [ŋ],または鼻母音になることもある.「しんい(真意)」「しんや(深夜)」のような,母音や接近音の前のンも,口蓋垂鼻音 [paɴ] となると説明されることがあるが,実際はよほど丁寧に調音しない限り閉鎖は生じず,[ɕiĩi] のように [i] の鼻母音 [ĩ] となることが多い.

後続子音がサ行やハ行などの摩擦音のときも,破裂音と同じ原理で,同じ調音点の有声摩擦音が鼻音化したものとなるが,前母音の影響も受けるため記号化が難しい.簡略表記では概略,[h] [s] [ɸ] の前で [ɯ̃], [ɕ] [ç] の前で [ĩ] のような鼻母音となると考えておけばよい.

日本語の「ん」はなかなか複雑なやり方で様々に発音されていることが分かるでしょう.仮名に比べれば音声的に厳密といってよい英語表記(あるいはそれに近いヘボン式ローマ字表記)でこの「ん」を書こうとするならば,1種類の書き方に収まらないのは道理です.結果として,Shinjuku だけでなく Shimbashi のような綴字が出てくるわけです.

しかし,仮名と比較すればより厳密な音声表記ということにすぎず,英語(やローマ字表記)にしても,せいぜい n と m を書き分けるくらいで,実は「厳密」などではありません.英語正書法が要求する程度にのみ厳密な音声表記で表わしたもの,それが Shimbashi だと考えておく必要があります.

なお,言いきりの口蓋垂鼻音 [ɴ] について『日本語百科大事典』 (247) から補足すると,「これは積極的な鼻子音であるというよりは,口蓋帆が下がり,口が若干閉じられることによって生じる音」ということです.

・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2019-11-13 Wed

■ #3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][language_planning][spelling][orthography]

(後記 2021/04/29(Thu):本記事は「素朴な疑問」を扱った記事のなかでもとりわけ多く参照されているようです.これ自体はとても嬉しいことです.ただ,本記事の説明は「教科書的な回答」ではあるものの,筆者としては不十分な回答にとどまると考えています.むしろ,この回答の問題点を指摘し,続編で本格的に議論してゆくつもりで本記事を書いたという経緯があります.ですので,ぜひ続編の3記事も合わせて読んでいただければと思います.誤解を恐れずに言えば,本記事の「教科書的な回答」では不十分です.)

取り上げる例が「新橋」かどうかは別にしても,「ん」がローマ字で m と綴られる問題はよく話題にのぼります.

JR山手線の新橋駅の駅名表記は確かに Shimbashi となっています.日本語の表記としては「しんばし」のように「ん」であっても,英語表記(正確にいえば,JRが採用しているとおぼしきヘボン式ローマ字表記に近い表記)においては n ではなく m となります.これはいったいなぜでしょうか.この問題は,実は英語史の観点からも迫ることのできる非常にディープな話題なのですが,今回は教科書的な回答を施しておきましょう.

まず,基本的な点ですが,ヘボン式ローマ字表記では「ん」の発音(撥音と呼ばれる音)は,b, m, p の前位置においては n ではなく m と表記することになっています.したがって,「難波」(なんば)は Namba,「本間」(ほんま)は Homma,「三瓶」(さんぺい)は Sampei となり,それと同様に新橋(しんばし)も Shimbashi となるわけです.もちろん,問題はなぜそうなのかということです.

b, m, p の前位置において m と表記される理由を理解するためには,音声学の知識が必要です.日本語の撥音「ん」は特殊音素と呼ばれ,日本語音韻論では /ɴ/ と表記されます.理論上1つの音であり,日本語母語話者にとって紛れもなく1つの音として認識されていますが,実際上は数種類の異なる発音で実現されます.「ん」はどのような音声環境に現われるかによって,異なる発音として実現されるのです.

「難波」「本間」「三瓶」の3単語を発音してみると,「ん」の部分はいずれも両唇を閉じた発音となっていることが分かるかと思います.これはマ行子音 m の口構えにほかなりません.日本語母語話者にとっては「ん」として n を発音しているつもりでも,上の場合には実は m を発音しているのです.これは後続する m, b, p 音がいずれも同じ両唇音であるために,その直前に来る「ん」も歯茎音 n ではなく両唇音 m に近づけておくほうが,全体としてスムーズに発音できるからです.発音しやすいように前もって口構えを準備した結果,デフォルトの n から,発音上よりスムーズな m へと調整されているというわけです.

微妙な変化といえば確かにそうですので,日本語表記では,特に発音の調整と連動させずに「ん」の表記のままでやりすごしています(連動させるならば,候補としては「む」辺りの表記となるでしょうか).しかし,このような発音の違いに無頓着ではいられない英語の表記(および,それに近いヘボン式ローマ字表記)にあっては,上記の音声環境においては,n に代えて,より厳密な音声表記である m を用いるわけです.

日本語母語話者にとっては「新宿」(しんじゅく)も「新橋」(しんばし)も同じ「ん」音を含むのだから,同じ「ん」 = n の表記を用いればよいではないかという理屈ですが,英語(やヘボン式ローマ字)では2つの「ん」が実は同じ発音でないという事実を重視して,前者には n の文字を,後者には m の文字を当て,区別して表記するならわしだということです.

ローマ字で書くとはいえ,読者として日本語母語話者を念頭におくのであれば n と表記するほうが分かりやすいのはいうまでもありません.これを実現しているのが訓令式ローマ字です.それによると「新橋」は Sinbasi となります.おそらくJR(を含む鉄道各社)は,想定読者として非日本母語話者(おそらく英語表記であれば理解できるだろうと思われる多くの外国人)を設定し,訓令式ではなくヘボン式(に類似した)ローマ字表記を採用しているのではないかと考えられます.Shimbashi 問題は,日本語と英語にまつわる音声学・音韻論・綴字の問題にとどまらず,国際化を視野に入れた日本の言語政策とも関わりのある問題なのです.

2019-11-10 Sun

■ #3849. 「綴字語源学」 [etymology][lexicology][spelling][spelling_pronunciation_gap][writing][grammatology][orthography][standardisation][terminology]

語源学 (etymology) が単語の語源を扱う分野であることは自明だが,その守備範囲を厳密に定めることは意外と難しい.『新英語学辞典』の etymology の項を覗いてみよう.

etymology 〔言〕(語源(学)) 語源とは,本来,語の形式〔語形・発音〕と意味の変化の歴史を可能な限りさかのぼることによって得られる文献上または文献以前の最古の語形・意味,すなわち語の「真の意味」 (etymon) を指すが,最近では etymon と同時に,語の意味・用法の発達の歴史,いわゆる語誌を含めて語源と考えることが多い.このように語の起源および派生関係を明らかにすることを目的とする語源学は,語の形態と意味を対象とする点において語彙論 (lexicology) の一部をなすが,また etymon を明らかにする過程において,特定言語の歴史的な研究 (historical linguistics) や比較言語学 (comparative linguistics) の方法と成果を用い,ときに民族学や歴史・考古学の成果をも援用する.従って語源学は,単語を中心とした言語発達史,言語文化史ということもできよう.

上記によると,語源学とは語の起源と発達を明らかにする分野ということになるが,そもそも語とは形式と意味の関連づけ(シニフィアンとシニフィエの結合)によって成り立っているものであるから,結局その関連づけの起源と発達を追究することが語源学の目的ということになる.ここで語の「形式」というのは,主として発音のことが念頭に置かれているようだが,当然ながら歴史時代にあっては,文字で表記された綴字もここに含まれるだろう.しかし,上の引用では語の綴字(の起源と発達)について明示的には触れられておらず,あたかも語源学の埒外であるかのように誤解されかねない.語の綴字も語源学の重要な研究対象であることを明示的に主張するために,「綴字語源学」,"etymology of spelling", "orthographic etymology" のような用語があってもよい.

もちろん多くの英語語源辞典や OED において,綴字語源学的な記述が与えられていることは確かである.しかし,英単語の綴字の起源と発達を記述することに特化した語源辞典はない.英語綴字語源学は非常に豊かで,独立し得る分野と思われるのだが.

(英語)語源学全般について,以下の記事も参照.

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

・ 「#636. 語源学の開拓者としての OED」 ([2011-01-23-1])

・ 「#1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典」 ([2014-02-25-1])

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2019-09-20 Fri

■ #3798. 古英語の緩い分かち書き [punctuation][writing][scribe][manuscript][distinctiones][anglo-saxon][orthography][hyphen]

英語表記において単語と単語の間に空白を入れる分かち書きの習慣については,「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1]),「#1113. 分かち書き (2)」 ([2012-05-14-1]),「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1]) を始めとする distinctiones の各記事で取り上げてきた.この習慣は確かに古英語期にも見られたが,現代のそれに比べれば未発達であり,あくまで過渡期の段階にあった.実のところ,続く中英語期でも規範として完成はしなかったので,古英語の分かち書きの緩さを概観しておけば,中世英語全体の緩さが知れるというものである.

Baker は,古英語入門書において単語の分かち書き,および単語の途中での行跨ぎに関して "Word- and line-division" (159--60) と題する一節を設けている.以下,分かち書きについての解説.

Word-division is far less consistent in Old English than in Modern English; it is, in fact, less consistent in Old English manuscripts than in Latin written by Anglo-Saxon scribes. You may expect to see the following peculiarities.

・ spaces between the elements of compounds, e.g. aldor mon;

・ spaces between words and their prefixes and suffixes, e.g. be æftan, gewit nesse;

・ spaces at syllable divisions, e.g. len gest;

・ prepositions, adverbs and pronouns attached to the following words, e.g. uuiþbret walū, hehæfde;

・ many words, especially short ones, run together, e.g. þær þeherice hæfde.

The width of the spaces between words and word-elements is quite variable in most Old English manuscripts, and it is often difficult to decide whether a scribe intended a space. 'Diplomatic' editions, which sometimes attempt to reproduce the word-division of manuscripts, cannot represent in print the variability of the spacing on a hand-written page.

続けて,単語の途中での行跨ぎの扱いについて.

Most scribes broke words freely at the ends of lines. Usually the break takes place at a syllabic boundary, e.g. ofsle-gen (= ofslægen), sū-ne (= sumne), heo-fonum. Occasionally, however, a scribe broke a word elsewhere, e.g. forhæf-dnesse. Some scribes marked word-breaks with a hyphen, but many did not mark them in any way.

古英語期にもハイフンを使っていた写字生がいたということだが,この句読記号が一般化するのは「#2698. hyphen」 ([2016-09-15-1]) で述べたように16世紀後半のことである.

以上より,古英語の分かち書きの緩さ,ひいては正書法の緩さが分かるだろう.

・ Baker, Peter S. Introduction to Old English. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2007.

2019-05-18 Sat

■ #3673. responsibility はゆるゆるのスペリング [spelling][orthography][haplology]

[2019-05-16-1], [2019-05-17-1] の記事で,オーストラリアの新札で responsibility が responsibilty と誤って綴られていたという話題を取り上げてきた.今回はこの語の綴字そのものについてコメントしておきたい.

この語の規範的な発音は,長い6音節の /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ である.スペリングミスと指摘された最後の <i> に対応するのは,後ろから2音節目の /ə/ である.規範的な発音ですら弱音節の曖昧母音なのだから,カジュアルな発音では脱落することもあろう.その場合には,1音節減の /-bɪlti/ となり,今回のミススペリングはまさにこの発音に忠実な表記となる(だからといって,そのスペリングを特に擁護するわけではないが).

また,<i> の文字が3音節に連続して現われるというのも,うるさいといえばうるさい.最後の <i> の脱落は,haplography (重字脱落)といっては言い過ぎだろうが,その動機づけは分からないでもないのも事実だ (cf. 「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1])) .中世の写本などでは,この種の脱落は十分にあり得たろう(だからといって,今回のミススペリングを特に擁護するわけではないが).

次に,問題の <i> の1つ前の音節 bil に注目してみよう.ここにも <i> の文字がみえるが,対応する母音 /ə/ も考えてみれば妙だ.この語の接尾辞 -ibility は -ability の変種だが,この接尾辞の基体というべき形容詞版は -able であり,b と l の間には文字としても発音としても i は存在しない.ability (n.) -- able (adj.) では,正規のスペリングにおいても発音においても,i の有無の対立が見られるのである.さらにおもしろいことに中英語までさかのぼると,able は <able>, <abil>, <abill> などと綴られたし,ability も <abilite>, <abilte>, <ablete> などと綴られた.いずれの語でも <i> がオン・オフしている.今回のミススペリングに直接関係する音節ではないとはいえ,そこでの <i> も,共時的あるいは通時的にみて実に緩い存在なのだ (cf. MED より āble adj., abilitē n.) .

さらに1音節前の si /sə/ をみてみよう.この語の接尾辞は -ability ではなく -ibility となっているが,対応するフランス語をみると responsabilité である(形容詞も responsable).語源はラテン語の第1変化動詞 respōnsāre に由来し,母音は a が正統なのだが,英語では英語にありがちな混同を経て i となったものである.この点でも,やはり何だか緩い.

以上をまとめれば,今回の新札で問題となった最後の <i> のみならず,その前の <i> も,さらにその前の <i> も,揃いも揃って歴史的には揺れてきたのである.全体として responsibility は英語の正書法を代表する「ゆるゆるのスペリング」といってよい.このように見てくると,新札の「誤った」 responsibilty も,ある意味でかわいく思えてくる.

2019-05-17 Fri

■ #3672. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (2) [spelling][orthography][sociolinguistics][stigma]

昨日の記事 ([2019-05-16-1]) に引き続き,標記の話題.responsibility を responsibilty と綴ったところで,何の誤解も生じるはずがない,とすれば世間は何を騒いでいるのか,という向きもあるにちがいない.しかし,現実的には世界中の英語文化に直接・間接に関与する多数の人々(日本人の英語学習者も含む)にとって,<i> を含む「正しい綴字」には威信 (prestige) があり,<i> が抜けている「誤った綴字」には傷痕 (stigma) が付されているという評価が広く共有されている.今回のスペリングミスについてどの程度積極的に非難するかは別として,少なくとも「オーストラリア,やっちゃったな」とチラとでも思っているようであれば,それは「正しい綴字」の威信を感じていることの証左である.

しかし,そのように感じている人(私も含め)は,なぜ <i> の1文字の有無に左右される「正しい綴字」に威信を認めているのだろうか.今回の「正しい綴字」に積極的・消極的に威信を認めるという行為そのものによって,responsibility という綴字の威信はいやましに高まり,responsibilty を含む正しくない綴字はますます負のレッテルを貼られるようになる.それは英語の正書法全般にもインパクトを与え,ますます「正しい綴字」の威信を高め,「誤った綴字」の傷痕を増す方向へ圧力を加えることになる.威信・傷痕の拡大再生産である.

この加圧の主体は,英語を使う社会全体である.社会とは集団のことだが,集団とは個人の集まりである.究極的には,この圧力を加えているのは,それぞれ意識はせずとも一人一人の個人である.英語を非母語として学んでいる私たちの各々も,その集団の(はしくれかもしれないが)一員である以上,0.00000001%以下の貢献度ではあるが,無意識的にこの加圧の主体となっているのである.英語母語話者でもないのにそんな言い方はバカバカしいと思われるかもしれないが,これは事実である.とある綴字にもとから自然に威信があるとか,傷痕があるとか理解してはいけない.社会が,そして究極的には個人が(=あなたや私が),その綴字に威信や傷痕を付しているのである.

発音,文法,語彙,綴字などの言語項それ自体に,おのずからプラスやマイナスの力があるわけはない.それを使う人間が,それらにプラスやマイナスの社会的価値を付しているだけである.responsibility や responsibilty という綴字そのものに内在的な力があるとは考えられない.一方の綴字にプラスの力を,他方にマイナスの力を付しているのは,一人一人の人間なのである.みなが1字の違いで騒ぐのはアホらしいという意見で一致すれば,ニュースにもスキャンダルにもならないだろう.みなが1字の違いが重要だと思っているからこそ,ニュースになりスキャンダルにもなっているのである.つまり,これは明らかに英語に関与するすべての人々が共同で作り上げたニュースであり,スキャンダルなのだ.

2019-05-16 Thu

■ #3671. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (1) [spelling][orthography][sociolinguistics][stigma]

先週世界を駆け巡ったニュースだが,オーストラリアの最新技術を駆使した新50ドル札に3つめの <i> の抜けた responsibilty (正しくは responsibility)というスペリングミスのあることが発覚した.英語正書法上の大スキャンダル,"spelling blunder" と騒がれている(BBC News の記事 Australia's A$50 note misspells responsibility などを参照).

Reserved Bank of Australia が昨年発行した50ドル紙幣には,オーストラリア議会初の女性議員 Edith Cowan の肖像画が描かれているが,その左隣にみえる芝生の絵の部分は,実は非常に小さな文字列からなっており,そこに Cowan の議会での初演説からの一節が引用されている.具体的には "It is a great responsibility to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here." という文が何度も繰り返し印刷されているのだが,いずれの文においても responsibility が responsibilty と <i> 抜きで綴られていた.虫眼鏡でなければ読めない小さな文字で書かれているので,発行から半年のあいだ誰にも気付かれずにきたらしい.すでに4600万部が印刷されてしまっており回収不可能なので,RBA は「次回の印刷で正します」とのこと.

オーストラリア人はもとより世界中の多くの人々が,RBA やオーストラリアに対して声高には非難せずとも「やってしまったなぁ」と内心つぶやいていることだろう.私も素直に感想を述べれば「ヘマをやらかしてしまったなあ」である.一方,このようなニュースで世間が騒いでいるのをみて,<i> が抜けた程度でこの単語が誤解されることはない,何を騒ぐのか,という向きもあるだろう.確かに意思疎通という観点からいえば,誤った responsibilty も正しい responsibility と同じように十分な用を足す.

しかし,言語のその他の要素と同様に,スペリングには言及指示的機能 (referential function) と社会指標的機能 (socio-indexical function) の2つの機能がある (cf. 「#2922. 他の社会的差別のすりかえとしての言語差別」 ([2017-04-27-1])) .今回のミススペリングは,「責任」を意味する語の言及指示的機能を損ねるものではないが,スペリングの社会指標的機能について再考を促すものではある.具体的にいえば,<i> 込みの responsibility には威信 (prestige) があり,<i> 抜きの responsibilty には傷痕 (stigma) が付着しているということだ.それぞれのスペリングに,プラスとマイナスの社会的な価値づけがなされているのである.

では,なぜそのような価値づけがなされているのか.誰が価値づけしていて,私たちはなぜそれを受け入れているのか.これは正書法を巡る社会言語学上の大問題である.

さらにいえば,これは歴史的な問題でもある.というのは,1500年を超える英語の歴史のなかで,スペリングの規範を含む厳格な正書法が現代的な意味で確立し,遵守されるようになったのは,たかだか最近の250年ほどのことだからだ.その他の時代には,スペリングに対する寛容さがもっとあった.なぜ後期近代以降,そのような寛容さが英語社会から失われ,<i> 1文字で騒ぎ立てるほどギスギスしてきたのか.

responsibilty 問題は,英語書記体系そのものに対する関心を呼び起こしてくれるばかりか,正書法の歴史や,言語項への社会的価値づけという深遠な話題への入り口を提供してくれる.向こう数週間の授業で使っていけそうな一級のトピックだ.本ブログでも,続編記事を書いていくつもりである.

世界的に有名な他の "spelling blunder" としては,アメリカ元副大統領 Dan Quayle の「potato 事件」がある.これについては,Horobin (2--3) あるいはその拙訳 (16--17) を参照.たかが1文字,されど1文字なのである.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2019-03-14 Thu

■ #3608. 中英語における <u> の <o> による代用 (4) [spelling][orthography][minim][vowel][spelling_pronunciation_gap][eme][me_dialect][lexical_diffusion]

昨日の記事 ([2019-03-13-1]) に引き続いての話題.中英語における <u> と <o> の分布を111のテキストにより調査した Wełna (317) は,結論として以下のように述べている.

. . . the examination of the above corpus data has shown a lack of any consistent universal rule replacing <u> with <o> in the graphically obscure contexts of the postvocalic graphemes <m, n>. Even words with identical roots, like the forms of the lemmas SUN (OE sunne), SUMMER (OE sumor) and SON (OE sunu), SOME (OE sum) which showed a similar distribution of <u/o> spellings in most Middle English dialects, eventually (and unpredictably) have retained either the original spelling <u> (sun) or the modified spelling <o> (son). In brief, each word under discussion modified its spelling at a different time and in different regions in a development which closely resembles the circumstances of lexical diffusion.

このように奥歯に物が挟まったような結論なのだが,Wełna は時代と方言の観点から次の傾向を指摘している.

. . . o-spellings first emerged in the latter half of the 12th century in the (South-)West (honi "honey" . . .). Later, a tendency to use the new spelling <o> is best documented in London and in the North.

Wełna 本人も述べているように,調査の対象としたレンマは HUNDRED, HUNGER, HONEY, NUN, SOME, SUMMER, SUN, SON の8つにすぎず,ここから一般的な結論を引き出すのは難しいのかもしれない.さらなる研究が必要のようだ.

・ Wełna, Jerzy. "<U> or <O>: A Dilemma of the Middle English Scribal Practice." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 305--23.

2019-03-13 Wed

■ #3607. 中英語における <u> の <o> による代用 (3) [spelling][orthography][minim][vowel][spelling_pronunciation_gap][eme][scribe][anglo-norman]

標題に関連する話題は「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]),「#2453. 中英語における <u> の <o> による代用 (2)」 ([2016-01-14-1]),「#3513. come と some の綴字の問題」 ([2018-12-09-1]),「#3574. <o> で表わされる母音の問題 --- donkey vs monkey」 ([2019-02-08-1]) で取り上げてきた.今回は,「<u> の <o> による代用」という綴字慣習が初期中英語に生じ,後に分布を拡大させていった経緯に焦点を当てた Wełna の論文に依拠しつつ,先行研究の知見を紹介したい.

現代英語の monk, son, tongue などにみられる <o> の綴字は,歴史的には <u> だったものが,初期中英語期以降に <o> と綴りなおされたものである.この綴りなおしの理由は,上にリンクを張った記事でも触れてきたように,一般に "minim avoidance" とされる.[2016-01-11-1]の記事で述べたように,「母音を表す <u> はゴシック書体では縦棒 (minim) 2本を並べて <<ıı>> のように書かれたが,その前後に同じ縦棒から構成される <m>, <n>, <u>, <v>, <w> などの文字が並ぶ場合には,文字どうしの区別が難しくなる.この煩わしさを避けるために,中英語期の写字生は母音を表す <u> を <o> で置換した」ということだ.

しかし,英語史研究においては,"minim avoidance" 以外の仮説も提案されてきた.合わせて4つほどの仮説を Wełna (306--07) より,簡単に紹介しよう.

(1) 当時のフランス語やアングロ・ノルマン語でみられた <u> と <o> の綴字交替 (ex. baron ? barun) が,英語にももたらされた

(2) いわゆる "minim avoidance"

(3) ノルマン方言のフランス語で [o] が [u] へと上げを経た音変化が綴字にも反映された

(4) フランス語の綴字慣習にならって /y(ː)/ ≡ <u> と対応させた結果,/u/ に対応する綴字が新たに必要となったため

このように諸説あるなかで (2) が有力な説となってきたわけだが,実際には当時の綴字を詳しく調べても (2) の仮説だけですべての事例がきれいに説明されるわけではなく,状況はかなり混沌としているようだ.そのなかでも初期中英語期の状況に関する比較的信頼できる事実を Morsbach に基づいてまとめれば,次のようになる (Wełna 306) .

a. the 12th century English manuscripts employ the spelling <u>;

b. the first o-spellings emerge in the latter half of the 12th century;

c. <o> for <u> is still rare in the early 13th century and is absent in Ormulum, Katherine, Vices and Virtues, Proclamation, and several other texts;

d. from the latter half of the 13th century onwards the frequency of <o> grows, which results in both old <u> and new <o> spellings randomly used in texts composed even by the same scribe.

当時の「ランダム」な分布が,現代英語にまで延々と続いてきたことになる.手ごわい問題である.

・ Wełna, Jerzy. "<U> or <O>: A Dilemma of the Middle English Scribal Practice." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 305--23.

・ Morsbach, Lorenz. Mittelenglische Grammatik. Halle: Max Niemayer, 1896.

2019-01-29 Tue

■ #3564. 17世紀正音学者による綴字標準化への貢献 [orthography][orthoepy][spelling][standardisation][emode]

Brengelman は,17世紀中に確立した英語の綴字標準化は,印刷業者の手によるものというよりは正音学者たち(および彼らとコラボした教育者たち)の功績であると考えている.これは「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1]) で紹介したとおりである.綴字の標準化は,17世紀半ばに秩序を示しつつ成るべくして成った旨を,Brengelman (334) より引用しよう.

Above all, it is significant that the English spelling system that emerged from the seventeenth century is not a collection of random choices from the ungoverned mass of alternatives that were available at the beginning of the century but rather a highly ordered system taking into account phonology, morphology, and etymology and providing rules for spelling the new words that were flooding the English lexicon. / Printed texts from the period demonstrate clearly that, during the middle half of the seventeenth century, English spelling evolved from near anarchy to almost complete predictability.

では,正音学者は具体的にどんな正書法上の改善点をもたらしたのだろうか.主立った5点を,Brengelman (347) よりあげよう.

1. The rationalization of the use of final e.

2. The rationalization of the use of consonant doubling, including the use of tch and ch, dg and g, ck and k.

3. The rationalization of the use of i and j, v and u.

4. Resolution of the worst problems relating to the use of i, y, and ie.

5. The almost total regularization of morphemes borrowed from Latin, including those borrowed by way of French.

これらの改善点は,個々の単語レベルでみれば軽微なものにすぎないが,集合的にいえば綴字の見栄えをぐんと現代的にしてくれた.

綴字標準化に関する Brengelman の重要な論考については,「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1]),「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1]),「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1]),「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1]),「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1]) でも言及しているのでので要参照.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2018-09-14 Fri

■ #3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表 [japanese][writing][orthography][romaji][language_planning]

「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]),「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1]) で見たとおり,日本語のローマ字表記は「現行の方式」「ヘボン式」「標準式」「日本式」「訓令式」などのいくつかのつづり方の間で揺れている.

「現行の方式」は,1954年(昭和29年)12月9日に政府が「ローマ字のつづり方」として告示した「第1表」と「第2表」の二本立てである.この第1表とは次に示す「訓令式」と同一であり,第2表とは後に述べる「標準式」と,訓令式から漏れた部分を「日本式」から補ったものとから成っている.

「ヘボン式」は,1885年(明治18年)に,チェンバレン,外山正一などによって組織された『羅馬字会』が発表した方式で,子音字を英語風に,母音字をイタリア語風に書き表す方法である.ヘボンの『和英語林集成』第3版(1886年)に採用されたため,その名がついた.

「標準式」は,別名「改正ヘボン式」とも呼ばれるように,1908年(明治41年)に,ヘボン式から kwa, gwa, ye, wo を削除したものである.旧国鉄駅名や人名などに広く用いられている.一部が第2表に取り込まれている.

「日本式」は,1886年(明治19年)に田中館愛橘らが羅馬字会に対抗して発表した方式で,日本語の五十音図に基づいている.一部が第2表に取り込まれている.

「訓令式」は,1937年(昭和12年)9月21日に「国語ローマ字綴リ方ニ関スル件」の訓令で示された日本式の変種であり,そのまま第1表となっている.

以下に,訓令式を基準とした訓令式・日本式・ヘボン式の対照表を示そう.日本式は青字 [ ] (特定の語に用いられるものには * を付す),ヘボン式は赤字イタリック体で示した.

| ア行 | a | i | u | e | o | |||||

| カ行 | ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo | ||

| [kwa]* | ||||||||||

| サ行 | sa | si | su | se | so | sya | syu | syo | ||

| shi | sha | shu | sho | |||||||

| タ行 | ta | ti | tu | te | to | tya | tyu | tyo | ||

| chi | tsu | cha | chu | cho | ||||||

| ナ行 | na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo | ||

| ハ行 | ha | hi | hu | he | ho | hya | hyu | hyo | ||

| fu | ||||||||||

| マ行 | ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo | ||

| ヤ行 | ya | yu | yo | |||||||

| ラ行 | ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo | ||

| ワ行 | wa | [wo]* | ||||||||

| ガ行 | ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo | ||

| [gwa]* | ||||||||||

| ザ行 | za | zi | zu | ze | zo | zya | zyu | zyo | ||

| ji | ja | ju | jo | |||||||

| ダ行 | da | zi | zu | de | do | zya | zyu | zyo | ||

| [di] | [du] | [dya] | [dyu] | [dyo] | ||||||

| ji | ja | ju | jo | |||||||

| バ行 | ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo | ||

| パ行 | pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo |

以上,『日本語百科大事典』 (pp. 348--51) に依拠した.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2018-06-16 Sat

■ #3337. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字 (2) [mulcaster][spelling][etymological_respelling][lexicography][dictionary][orthography]

標題は「#1995. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字」 ([2014-10-13-1]) で取り上げたが,Mulcaster の <ph> の扱いについて気づいたことがあるので補足する.

Richard Mulcaster (1530?--1611) が1582年に出版した The first part of the elementarie vvhich entreateth chefelie of the right writing of our English tung, set furth by Richard Mulcaster の "Generall Table" には,彼の提案する単語の綴字が列挙されている.この語彙リストは,EEBO TCP, The first part of the elementarie のページの THE GENERAL TABLE CAP. XXV. より閲覧することができる. * *

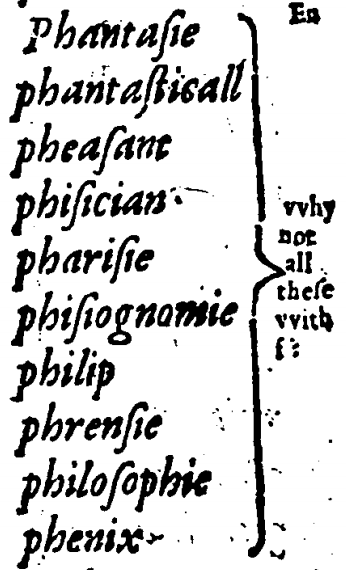

このリストから <ph> で始まる一群の単語が掲載されている箇所をみると,Phantasie, phantasticall, pheasant, phisician, pharisie, phisiognomie, philip, phrensie, philosophie, phenix の10語に対して一括してカッコがあり,"vvhy not all these vvith f" と注記がある.

概していえば Mulcaster は語源的綴字の受け入れに消極的であり,これらの <ph> 語も,注記から示唆されるように,本心としては <f> で綴りたかったのかもしれない.実際,<f> の項では,fantsie, fantasie, fantastik, fantasticall, feasant, frensie が挙げられている(しかし,これは先の10語のすべてではない).

現代の私たちは歴史の後知恵で結果を知っているが,Mulcaster の <f> に関するこの提案が実を結んだのは,上の10語のうち fantasy, fantastical, frenzy の3語のみである.これは,語源的綴字の後世への影響力が概して大きかったことを物語っているといえよう.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow