2018-03-31 Sat

■ #3260. 古英語における標準化 [oe][standardisation][orthography][lexicology]

古英語について標準化 (standardisation) を論じる際に主たる話題となるのは,(1) 初期古英語の "Early West Saxon" あるいは "Alfredian Old English" の正書法,(2) 後期古英語の "Late West Saxon", "Ælfrician Old English" あるいは "Standard Old English" の正書法,(3) "Winchester vocabulary" の3点だろうか.そのほかにも,"Mercian literary language" なども標準化という項目のもとで扱い得る話題かもしれない.

これらの古英語の「標準語」は,「#2745. Haugen の言語標準化の4段階 (2)」 ([2016-11-01-1]) や「#3209. 言語標準化の7つの側面」 ([2018-02-08-1]) で紹介した Haugen や Milroy and Milroy の標準化の理論的な基準に照らしてみれば,あくまで限定的な意味での「標準語」にすぎないとはいえるだろう.例えば Late West Saxon が古英語の標準語(少なくとも正書法において)であるという捉え方が一般的になっているが,それは Haugen のいう Selection の段階を経た程度に過ぎず,Codification, Elaboration, Acceptance という側面についてはほぼ何も関わっていない.厳密にいうのであれば,「標準語」などではないということになる.Late West Saxon については,正書法ではなく,むしろ屈折形態論における標準(化)を論じるほうが適切ではないかという意見もある (Kornexl 231) .

しかし,英語史全体の流れのなかで標準化を考える上では,やはり古英語の状況も比較対象として押さえておくのがよい.例えば,初期古英語の Early West Saxon と後期古英語の Late West Saxon については,それぞれ正書法上の限定的な標準化を論じることができるが,両者の間には必ずしも通時的な連続性はないとされている点は重要である (Kornexl 230) .また,中英語後期から発達する標準語も,これらの古英語の標準語のいずれとも連続性がない.つまり,英語の標準化は,歴史上,独立して何度か生じている.

語彙に関する古英語の標準化の事例としては,"Winchester vocabulary" が挙げられる.10--11世紀に "Winchester group/circle" と名付けられた学派が Winchester に集って書いた文章のなかに,策定されたとおぼしき一定の語彙が確認される.その学派のなかで最も典型的な著者は Ælfric であり,彼のテキストにおいては "Winchester vocabulary" の採用率は98.3%にも上るという.この標準的語彙の起源がどこにあるのかについては議論があるが,ラテン語テキストからの古英語翻訳の際に訳語として定着したものが多いということが言われている.したがって,ある意味では外からの圧力による標準化の事例ということになろうか.

・ Kornexl, Lucia. "Standardization." Chapter 12 of The History of English. Vol. 2. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin/Boston: De Gruyter, 2017. 220--35.

2018-03-18 Sun

■ #3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」 [slide][ame][ame_bre][webster][spelling][spelling_pronunciation_gap][orthography][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「スペリングでたどる英語の歴史」(全5回)の第5回を,昨日3月17日(土)に開きました.最終回となる今回は「color か colour か? --- アメリカのスペリング」と題して,スペリングの英米差を中心に論じました.講座で用いたスライド資料をこちらからどうぞ.

今回の要点は以下の3つです.

・ スペリングの英米差は多くあるとはいえマイナー

・ ノア・ウェブスターのスペリング改革の成功は多分に愛国心ゆえ

・ スペリングの「正しさ」は言語学的合理性の問題というよりは歴史・社会・政治的な権力のあり方の問題ではないか

以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第5回 color か colour か?--- アメリカのスペリング

2. 要点

3. (1) スペリングの英米差

4. アメリカのスペリングの特徴

5. -<ize> と -<ise>

6. その他の例

7. (2) ノア・ウェブスターのスペリング改革

8. ノア・ウェブスター

9. ウェブスター語録

10. colour の衰退と color の拡大の過程

11. なぜウェブスターのスペリング改革は成功したのか?

12. (3) スペリングの「正しさ」とは?

13. まとめ

14. 本講座を振り返って

15. 参考文献

また,今回で講座終了なので,全5回のスライドへのリンクも以下にまとめて張っておきます.

第1回 英語のスペリングの不規則性

第2回 英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

第4回 doubt の <b>--- 近代英語のスペリング

第5回 color か colour か? --- アメリカのスペリング

2018-03-14 Wed

■ #3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか? [caxton][orthography][spelling][standardisation][chancery_standard][printing]

標題と関連する話題は,「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1]) で取りあげた.今回は,Fisher の "Caxton and Chancery English" と題する小論の結論部 (129) を引用して,この問題に迫ろう.

Caxton's place in the history of the development of standard written English must be regarded as that of a transmitter rather than an innovator. He should be thanked for supporting the foundation of a written standard by employing 86 percent of the time the favorite forms of Chancery Standard, but he is also responsible for perpetuating the variations and archaisms of Chancery Standard to which much of the irregularity and irrationality of Modern English spelling must be attributed. Some of these variations have been ironed out by printers, lexicographers, and grammarians in succeeding centuries, but modern written Standard English continues to bear the imprint of Caxton's heterogeneous practice.

Chancery Standard と Caxton の綴字がかなりの程度(86%も!)似ている点を指摘している.その上で,綴字標準化に対する Caxton の歴史的役割は,あくまで革新者ではなく普及者のそれであると結論づけている.さらに注意したいのは,Caxton が,Chancery Standard の綴字がいまだ示していた少なからぬ揺れを保持したことである.そして,その揺れが現代まである程度引き継がれているのである.Caxton は Chancery Standard から近代的な書き言葉標準へとつなぐ架け橋として,英語史上の役割を果たしたといえるだろう.

Caxton,あるいは印刷術の綴字標準化への貢献を巡る問題については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ 「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1])

・ Fisher, John H. "Caxton and Chancery English." Chapter 8 of The Emergence of Standard English. John H. Fisher. Lexington: UP of Kentucky, 1996. 121--44.

2018-02-26 Mon

■ #3227. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第4回「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][emode][renaissance][standardisation][orthography][lexicography][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「スペリングでたどる英語の歴史」(全5回)の第4回が,2月24日(土)に開かれました.今回は「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」と題して,近代英語期(1500--1900年)のスペリング事情を概説しました.講座で用いたスライド資料をこちらにアップしておきます.

今回の要点は以下の3つです.

・ ルネサンス期にラテン語かぶれしたスペリングが多く出現

・ スペリング標準化は14世紀末から18世紀半ばにかけての息の長い営みだった

・ 近代英語期の辞書においても,スペリング標準化は完全には達成されていない

とりわけ語源的スペリングについては,本ブログでも数多くの記事で取り上げてきたので,etymological_respelling の話題をご覧ください.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第4回 doubt の <b>--- 近代英語のスペリング

2. 要点

3. (1) 語源的スペリング (etymological spelling)

4. debt の場合

5. 語源的スペリングの例

6. island は「非語源的」スペリング?

7. 語源的スペリングの礼賛者 Holofernes

8. その後の発音の「追随」:fault の場合

9. フランス語でも語源的スペリングが・・・

10. スペリングの機能は表語

11. (2) 緩慢なスペリング標準化

12. 印刷はスペリングの標準化を促したか?

13. (3) 近代英語期の辞書にみるスペリング

14. Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall (1603)

15. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755)

16. まとめ

17. 参考文献

2018-02-17 Sat

■ #3218. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][norman_conquest][chaucer][manuscript][reestablishment_of_english][timeline][me_dialect][minim][orthography][standardisation][digraph][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室で開講している講座「スペリングでたどる英語の歴史」も,全5回中の3回を終えました.2月10日(土)に開かれた第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらにアップしておきました.

今回は,中英語の乱立する方言スペリングの話題を中心に据え,なぜそのような乱立状態が生じ,どのようにそれが後の時代にかけて解消されていくことになったかを議論しました.ポイントとして以下の3点を指摘しました.

・ ノルマン征服による標準綴字の崩壊 → 方言スペリングの繁栄

・ 主として実用性に基づくスペリングの様々な改変

・ 中英語後期,スペリング再標準化の兆しが

全体として,標準的スペリングや正書法という発想が,きわめて近現代的なものであることが確認できるのではないかと思います.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきました.その先からのジャンプも含めて,リンク集としてどうぞ.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

2. 要点

3. (1) ノルマン征服と方言スペリング

4. ノルマン征服から英語の復権までの略史

5. 515通りの through (#53, #54), 134通りの such

6. 6単語でみる中英語の方言スペリング

7. busy, bury, merry

8. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より

9. 第7行目の写本間比較 (#2788)

10. (2) スペリングの様々な改変

11. (3) スペリングの再標準化の兆し

12. まとめ

13. 参考文献

2018-01-11 Thu

■ #3181. Spelling/Pronunciation Search [spelling][pronunciation][orthography][web_service][cgi][dictionary][spelling_pronunciation_gap][silent_letter]

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,The Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary に基づくアメリカ英語発音検索ツールを作成した.そのデータベース (3MB+) の実体は,110935対の綴字と発音の組み合わせである.前回のツールは,Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary の発音表記を正規表現で指定して,それを含む単語の綴字を返すものだったが,今回は綴字と発音のそれぞれに正規表現で条件を指定し,いずれにもマッチする単語を返すという仕様のツールを作ってみた.

正規表現は Perl 用のもので,大文字・小文字の別は最初から無視する仕様.発音表記の凡例は,本記事の末尾に掲げておいた.どちらか一方の検索欄を空にすれば,純粋な綴字検索あるいは発音検索になる.

2018-01-04 Thu

■ #3174. 高頻度語はスペリングが短い (2) [frequency][spelling][orthography][zipfs_law][statistics][lexicology][corpus]

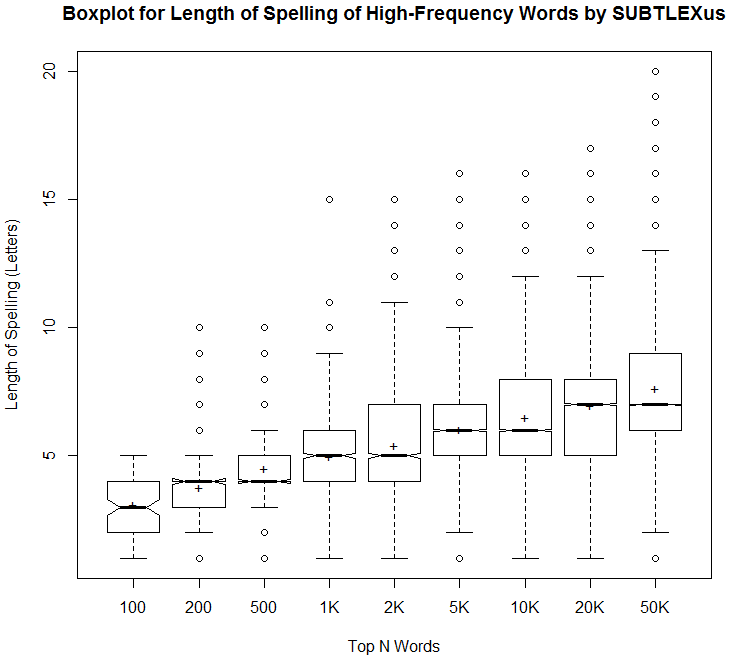

昨日の記事 ([2018-01-03-1]) と同じ頻度とスペリングの長さに関するデータを,もう少し分析してみた.以下は,頻度ランキングのトップ100語,200語,500語,1000語,2000語,5000語,10000語,20000語,50000語について,それぞれ最低値,第1四分位数,中央値,平均値,第3四分位数,最大値を示した表である.英語の正書法を論じる上での基礎データとしてどうぞ.

| Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Top_100 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 5.0 |

| Top_200 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.77 | 4.00 | 10.00 |

| Top_500 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.498 | 5.000 | 10.000 |

| Top_1K | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4.968 | 6.000 | 15.000 |

| Top_2K | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 5.406 | 7.000 | 15.000 |

| Top_5K | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.014 | 7.000 | 16.000 |

| Top_10K | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.488 | 8.000 | 16.000 |

| Top_20K | 1.000 | 5.000 | 7.000 | 6.954 | 8.000 | 17.000 |

| Top_50K | 1.000 | 6.000 | 7.000 | 7.622 | 9.000 | 20.000 |

これをもとに視覚化したのが,以下の箱ひげ図.

当然予想されたことだが,語数が増えるにしたがってスペリングの平均の長さは徐々に大きくなっていき,バラツキも広がっていく.しかし,トップ数万語でみても平均して7文字程度となっており,さほど長くないのだなという印象を受けた.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-01-03 Wed

■ #3173. 高頻度語はスペリングが短い (1) [frequency][spelling][orthography][zipfs_law][statistics][lexicology][corpus][three-letter_rule]

標題は特に目新しい指摘ではなく,英語を読み書きする者には直感されていることだと思われる.「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]) や「#1102. Zipf's law と語の新陳代謝」 ([2012-05-03-1]) でも指摘したように,よく読み書きする単語のスペリングは短いほうが効率がよいと考えられるからだ.逆に,滅多に読み書きしない単語であれば少々長くても我慢できる.単語のスペリングに限らず,単語の音形についても同様の原理が作用していると思われる.

また,英語の正書法には内容語は3文字以上で綴られなければならないという「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) がある.これは機能語という頻度のきわめて高い語類については適用されない.したがって,この規則は上記の効率の問題とも関わる実用的な側面をもつといえる.

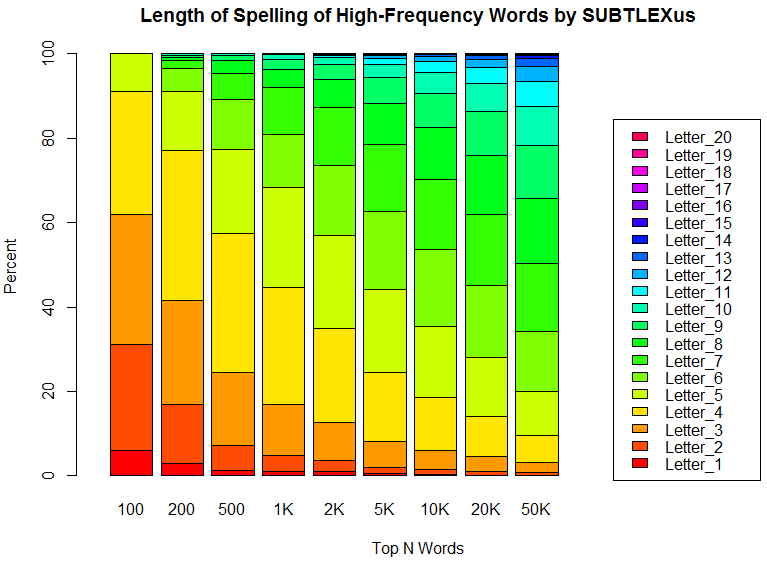

高頻度語であればあるほど,そのスペリングが平均的に短いことを示す方法の1つに,頻度ランキングのトップ100語,1000語,10000語などのリストに基づき,文字数別に単語を数え上げるというやり方がある.「#2096. SUBTLEX-US Word Frequency List」 ([2015-01-22-1]) から引き出した頻度ランキングを利用して,トップ100語,200語,500語,1000語,2000語,5000語,10000語,20000語,50000語について調査した.トップ100語のリストについては先の記事でリストを掲載している通りであり,なかには s, ll などコーパスの仕様に由来するとおぼしき怪しい「語」もあるが,結果の大勢には影響を及ぼさないだろう.

以下にグラフで整理した通り,結果は明白である(数値データはソースHTMLを参照).トップ100語の超高頻度語群では62.00%までが3文字以下のスペリングである.3文字以下の割合(下から3つ分のオレンジの帯まで)ということで比べていくと,トップ200語から50000語の調査結果まで,順に41.50%, 24.60%, 17.00%, 12.65%, 8.06%, 6.01%, 4.55%, 3.20%と目減りしていく.

2017-11-12 Sun

■ #3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ [slide][printing][history][link][hel_education][emode][reformation][caxton][latin][standardisation][spelling][orthography][asacul]

英語史における印刷術の発明の意義について,スライド (HTML) にまとめてみました.こちらからどうぞ.結論は以下の通りです.

1. グーテンベルクによる印刷術の「改良」(「発明」ではなく)

2. 印刷術は,宗教改革と二人三脚で近代国語としての英語の台頭を後押しした

3. 印刷術は,綴字標準化にも一定の影響を与えた

詳細は各々のページをご覧ください.本ブログの記事や各種画像へのリンクも豊富に張っています.

1. 印刷術の発明と英語

2. 要点

3. (1) 印刷術の「発明」

4. 印刷術(と製紙法)の前史

5. 関連年表

6. Johannes Gutenberg (1400?--68)

7. William Caxton (1422?--91)

8. (2) 近代国語としての英語の誕生

9. 宗教改革と印刷術の二人三脚

10. 近代国語意識の芽生え

11. (3) 綴字標準化への貢献

12. 「印刷術の導入が綴字標準化を推進した」説への疑義

13. 綴字標準化はあくまで緩慢に進行した

14. まとめ

15. 参考文献

16. 補遺: Prologue to Eneydos (#337)

他の「まとめスライド」として,「#3058. 「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド」 ([2017-09-10-1]),「#3068. 「宗教改革と英語史」のまとめスライド」 ([2017-09-20-1]),「#3089. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-11-1]),「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3107. 「ノルマン征服と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-29-1]) もどうぞ.

2017-10-07 Sat

■ #3085. Simon Horobin の Does Spelling Matter? を引用・参照した記事のリスト [list][spelling][spelling_pronunciation_gap][orthography]

連日,Simon Horobin 著 Does Spelling Matter? とその拙訳『スペリングの英語史』を題材にスペリング関連の話題を提供しているが,これまでにも本ブログでは,同書を引用・参照した記事を様々に書いてきた.以下にその一覧を示したい(あるいは,こちらの一覧もどうぞ).おもしろそうと思われた記事から,つまみ食いしてください.その他,spelling, spelling_pronunciation_gap, orthography, writing, grammatology などの関連分野の記事もどうぞ.

・ 「#1760. 時間とともに深まってきた英語の正書法」 ([2014-02-20-1])

・ 「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1])

・ 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])

・ 「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1])

・ 「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1])

・ 「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1])

・ 「#1898. ラテン語にもあった h-dropping への非難」 ([2014-07-08-1])

・ 「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1])

・ 「#1913. 外来要素を英語化した古英語と,本来要素までフランス語化した中英語」 ([2014-07-23-1])

・ 「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1])

・ 「#1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者」 ([2014-08-22-1])

・ 「#2002. Richard Hodges の綴字改革ならぬ綴字教育」 ([2014-10-20-1])

・ 「#2016. 公的な綴字と私的な綴字」 ([2014-11-03-1])

・ 「#2046. <pronunciation> vs <pronounciation>」 ([2014-12-03-1])

・ 「#2053. 日本中世英語英文学会第30回大会のシンポジウム "Does Spelling Matter in Pre-Standardised Middle English?" を終えて」 ([2014-12-10-1])

・ 「#2071. <dispatch> vs <despatch>」 ([2014-12-28-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2100. 近代フランス語に基づく「語源的綴字」」 ([2015-01-26-1])

・ 「#2288. ショッピングサイトでのスペリングミスは致命的となりうる」 ([2015-08-02-1])

・ 「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1])

・ 「#2415. 急進的表音主義の綴字改革者 John Hart による重要な提案」 ([2015-12-07-1])

・ 「#2437. 3文字規則に屈したイギリス英語の <axe>」 ([2015-12-29-1])

・ 「#2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2)」 ([2015-12-30-1])

・ 「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1])

・ 「#2510. Johnson の導入した2種類の単語・綴字の(非)区別」 ([2016-03-11-1])

・ 「#2514. Chaucer と Gawain 詩人に対する現代校訂者のスタンスの違い」 ([2016-03-15-1])

・ 「#2542. 中世の多元主義,近代の一元主義,そして現在と未来」 ([2016-04-12-1])

・ 「#2557. 英語のキラキラネーム,あるいはキラキラスペリング」 ([2016-04-27-1])

・ 「#2565. なぜ人々は正しい綴字にこだわるのか?」 ([2016-05-05-1])

・ 「#2571. Horobin の綴字に対する保守的な態度」 ([2016-05-11-1])

・ 「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1])

・ 「#3022. sneeze の語源 (2)」 ([2017-08-05-1])

・ 「#3043. 後期近代英語期の識字率」 ([2017-08-26-1])

・ 「#3079. 拙訳『スペリングの英語史』が出版されました」 ([2017-10-01-1])

・ 「#3081. 日本の英語学習者のための『スペリングの英語史』の読み方」 ([2017-10-03-1])

・ 「#3082. "spelling bee" の起源と発達」 ([2017-10-04-1])

・ 「#3083. 「英語のスペリングは大聖堂のようである」」 ([2017-10-05-1])

・ 「#3084. スペリングの歴史を知っておくと「慰め」られる」 ([2017-10-06-1])

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2017-09-16 Sat

■ #3064. Sir John Cheke のギリシア語の発音論争 [greek][bible][orthography][spelling_reform][reformation][webster][pronunciation]

昨日の記事「#3063. Sir John Cheke の英語贔屓」 ([2017-09-15-1]) で Cheke の言語的純粋主義に焦点を当てた.英語史上,Cheke はこのほか正書法と綴字問題にも関わっていることで知られている(cf. 「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]),「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1])).そしてもう1つ,Cheke はギリシア語の発音について,社会的な意義をもつ論争を引き起こしたことで有名である.

ギリシア語の発音を巡っては,オランダの人文主義者 Desiderius Erasmus (1466?--1536) が先駆けて議論を提示していた.従来のギリシア語の音読では,異なる母音字で綴られていても同じように発音するという慣習があった.しかし,Erasmus はそれがかつては異なる母音を表わしていたに違いないと推測し,本来の発音がいかなるものだったかを Dialogus de recta latini graecique sermonis pronuntiatione (1528) で提示した.

Cheke も徹底的に古典ギリシア語の発音を研究していた.Cheke は,1540年にケンブリッジ大学のギリシア語教授となってから,慣習的なギリシア語の発音は誤りであるとして改革の必要性を説いたが,ケンブリッジ大学総長の Stephen Gardiner がそれを遮った.1542年に改革発音を禁じたのである.パリでも Erasmus の改革発音が「文法上の異端」として禁止された.従来の発音を維持することで権威を守りたい体制側のカトリックが,原語に忠実な発音へ改革しようとする反体制的なプロテスタントを押さえつけるという構図である.

Gardiner は何を恐れていたのだろうか.Knowles (68) より引用する.

It is difficult to believe that Gardiner was threatened by sounds and the study of pronunciation. What did present a threat, and a serious one, was the precise study of texts. This point had been understood by the Lollard translators. The Bible was at this time increasingly proclaimed by reformers as the ultimate authority, and, the more scholarly and accurate the written text, the more effectively it could be used to challenge the traditional oral authority of the church.

Gardiner was extremely conservative not only in language but also in politics and religion. When, after 1553, Queen Mary sought to return the English church to Rome, Gardiner was her lord chancellor; and in this capacity he played a role in the burning of heretics, and one of his potential victims --- had he not recanted --- was Sir John Cheke. After Gardiner's death in 1555, Cheke published the correspondence between himself and Gardiner under the title Disputationes de pronuntiatione graecae linguae. What is important and perhaps surprising in this story is that the study of pronunciation could be regarded as a political issue.

引用の最後で指摘されているとおり,この事件でおもしろいのは,外国語の発音の仕方という些細な問題が政治と宗教の論争にまで発展したことだ.言語においては,1音あるいは1字のうえに命が懸かっているという状況が,実際にありうる.非常におもしろいが,非常におそろしい.

colour から1文字だけ削除して color とすることを訴えて綴字改革に邁進した Noah Webster も,独立したアメリカへの愛国心に駆られて,ある意味で命を懸けていたのではなかったか.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2017-07-12 Wed

■ #2998. 18世紀まで印刷と手書きの綴字は異なる世界にあった [spelling][orthography][writing][printing][lmode][johnson]

昨日の記事「#2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s>」 ([2017-07-11-1]) の最後に触れたように,十分に現代英語に近いと感じられる18世紀でも(そして部分的に19世紀ですら),印刷と手書きは,文字や綴字の規範に関して,2つの異なる世界を構成していたといってよい.換言すれば,2つの正書法が存在していた(しかも,各々は現代的な意味での水も漏らさぬ強固な規範というわけではなかった).印刷はおよそ「公」であり,手書きは「私」であるから,正書法は公私で使い分けるべき二重基準となっていたのである.

この差異が最も印象的に見られるのは,Johnson の辞書での綴字と,Johnson の私的書簡での綴字である.例えば,Johnson は辞書での綴字とは異なり,書簡では companiable, enervaiting, Fryday, obviateing, occurences, peny, pouns, stiched, chappel, diner, dos (= does) 等の綴字を書いている (Tieken-Boon van Ostade 42) .このような状況は他の作家についても同様に見られることから,Johnson が綴り下手だったとか,自己矛盾を起こしているなどという結論にはならない.むしろ,公的な印刷と私的な手書きとで異なる綴字の基準があり,それが当然視されていた,ということである.

このような状況は,現代の我々にとっては理解しにくいかもしれないが,当時の綴字教育の現状を考えてみれば自然のことである.後期近代英語期には綴字の教科書は多く出版されたが,それは子供たちに印刷されたテキストを読めるようにするための教科書であり,子供たちが自ら綴字を書くことを訓練する教科書ではなかった.印刷テキストの綴字は,印刷業者によって慣習的に定められた正書法が反映されており,子供たちはその体系的な綴字を「読む」訓練こそ受けたが,「書く」訓練は特に受けていなかった.そのような子供たちが手書きで書簡を認める段には,当然ながら印刷テキストに表わされている正書法に則って綴ることはできない.しかし,だからといって単語をまったく綴れないということにはならないし,書簡の受け手に誤解されることもほとんどないだろう.

そして,この状況は,綴字を学んでいる子供たちのみならず,文字を読み書きする大人たちにも一般に当てはまった.印刷と手書きの対立は,公私の対立のみならず,綴字を読む能力と書く能力の対立でもあったのだ.

・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.

2017-07-11 Tue

■ #2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s> [spelling][graphemics][grammatology][alphabet][printing][lmode][writing][orthography]

18世紀の印刷本のテキストを読んでいると,中世から続く <s> の異字体 (allograph) である <<ʃ>> がいまだ頻繁に現われることに気づく.この字体は "long <s>" と呼ばれており,現代までに廃れてしまったものの,英語史の長きにわたって活躍してきた異字体だった.Tieken-Boon van Ostade (40) に引かれている ECCO からの例文により,<<ʃ>> の使われ方を見てみよう.

. . . WHEREIN / THE CHAPTERS are ʃumm'd up in Contents; the Sacred Text inʃerted at large, in Paragraphs, or Verʃes; and each Paragraph, or Verʃe, reduc'd to its proper Heads; the Senʃe given, and largely illuʃtrated, / WITH / Practical Remarks and Obʃervations

見てわかる通り,すべての <s> が <<ʃ>> で印刷されているわけではない.基本的には語頭か語中の <s> が <<ʃ>> で印刷され,語末では通常の <<s>> しか現われない.また,語頭でも大文字の場合には <<S>> が用いられる.ほかに,Idleneʃs や Busineʃs のように,<ss> の環境では1文字目が long <s> となる.

しかし,この long <s> もやがて廃用に帰することとなった.印刷においては18世紀末に消えていったことが指摘されている.

Long <s> disappeared as a printing device towards the end of the eighteenth century, and its presence or absence is today used by antiquarians to date books that lack a publication date as dating from either before or after 1800. (Tieken-Boon van Ostade 40)

注意すべきは,1800年を境に long <s> が消えたのは印刷という媒体においてであり,手書き (handwriting) においては,もうしばらく long <s> が使用され続けたということである.「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]) で触れたように,手書きでは1850年代まで使われ続けた.印刷と手書きとで使用分布が異なっていたことは long <s> に限らず,他の異字体や異綴字にも当てはまる.現代の感覚では,印刷にせよ手書きにせよ,1つの共通した正書法があると考えるのが当然だが,少なくとも1800年頃までは,そのような感覚は稀薄だったとみなすべきである.

long <s> について,「#1152. sneeze の語源」 ([2012-06-22-1]),「#1732. Shakespeare の綴り方 (2)」 ([2014-01-23-1]) も参照されたい.

・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.

2017-04-10 Mon

■ #2905. Benjamin Franklin に影響を受けた Noah Webster [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][webster][franklin][ame][orthography]

昨日の記事「#2904. 英語史における Benjamin Franklin の役割」 ([2017-04-09-1]) に引き続き,Benjamin Franklin の話題.Franklin が綴字改革運動に関連して Noah Webster に影響を及ぼした旨にを述べたが,これについては Baugh and Cable (359--60) の記述が優れている.

Spelling reform was one of the innumerable things that Franklin took an interest in. In 1768, he devised A Scheme for a New Alphabet and a Reformed Mode of Spelling and went so far as to have a special font of type cut for the purpose of putting it into effect. Years later, he tried to interest Webster in his plan but without success. According to the latter, "Dr. Franklin never pretended to be a man of erudition---he was self-educated; and he wished to reform the orthography of our language, by introducing new characters. He invited me to Philadelphia to aid in the work; but I differed from him in opinion. I think the introduction of new characters neither practicable, necessary nor expedient." Indeed, Webster was not in the beginning sympathetic to spelling reform. . . . But, by 1789, Franklin's influence had begun to have its effect. In the Dissertations on the English Language, published in that year, Webster admitted: "I once believed that a reformation of our orthography would be unnecessary and impracticable. This opinion was hasty; being the result of a slight examination of the subject. I now believe with Dr. Franklin that such a reformation is practicable and highly necessary."

結果としてみれば,Webster の心変わりは,英語史上非常に稀な綴字改革の成功をもたらした.成功とはいっても,綴字体系が大きく変化したわけではなく,せいぜいマイナーチェンジと呼ぶべきものだったわけだが,その水準での改革ですら,それまではほとんど達成されたことがなかったのである.こうして,Webster は(英語教育史上のみならず)英語史上にも名前を残すことになった.Franklin の「親父の小言」が,冷酒のように後から利いてきたという経緯に,当時の若きアメリカとそこに生きた Webster のエネルギーを感じざるを得ない.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2017-04-09 Sun

■ #2904. 英語史における Benjamin Franklin の役割 [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][webster][franklin][ame][orthography]

昨日の記事「#2903. Benjamin Franklin の13徳における drink not to elevation の解釈」 ([2017-04-08-1]) で取り上げたついでに,Benjamin Franklin (1706--90) の英語史上の貢献について紹介する.Franklin はアメリカの啓蒙思想家として数々の偉業を成し遂げてきた人物だが,英語史においても重要な役割を果たしている.2点を指摘しておきたい.

1つは綴字改革者としての顔である.Franklin は若い頃印刷屋に奉公しており,英語の綴字と発音の問題には並々ならぬ関心を寄せていた.綴字改革を志し,1768年には A Scheme for a New Alphabet and a Reformed Mode of Spelling を書いた.これは新文字の導入を含めた表音主義の原理に則った改革案だったが,イギリスにおける16世紀の William Bullokar や17世紀の Charles Butler の試みが,18世紀にアメリカの地で繰り返されたかのような代物であり,前例にならって失敗する運命だった(「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) を参照).渡部 (271) は「手にかけたことは大抵成功した Franklin が失敗した珍しい例であるが,英語の綴字の体質には合理主義を拒絶する何かがあるのである」と評している.Franklin は Webster を誘って綴字改革への支援を求めたが,そのとき Webster は真に受けなかった.ところが,歴史が示しているように,後に Webster は綴字改革に多大な関心を示し,穏やかながらも綴字改革案のいくつかの項目を実現させることに成功した.このように,Franklin はアメリカ英語の綴字の形成に,間接的ながらも重要な役割を果たしたのである.

もう1つは,Franklin がアメリカにおける英文法教育の事実上の創始者となったことである.Franklin は1750年に Pennsylvania に English Academy (後の University of Pennsylvania)を設立し,そこで古典語文法と同列に英文法の教育を授けることを主張した.そこでの試みは必ずしも期待通りに成功しなかったが,国語教育の指導理念は他校や他州にも拡がっていき,やがてアメリカに定着するようになる.1756年の入学生に Lindley Murray がいるが,彼の1795年の著書 English Grammar がアメリカのみならず英語圏の統一的文法書になってゆくという後の歴史も興味深い(「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1])).ここにも Franklin から流れる系譜があったのだ(渡部,pp. 491--92).

ちなみに,若い頃の Franklin は文法,修辞学,論理学を独習するのに James Greenwood の An Essay Towards a Practical English Grammar, Describing the Genius and Nature of the English Tongue. Giving Rational and Plain Account of GRAMMAR in General, with a familiar Explanation of its Terms (1711) を用いていたことが,自伝に書かれている(同文法書の1753年版はこちら).そのほか,Franklin は,上記と同年に出版されている John Brightland の A Grammar of the English Tongue, with Notes, Giving the Grounds and Reason of Grammar in General. To which is added, A New Prosodia; Or, The Art of English Numbers. All adapted to the Use of Gentlemen and Ladies, as well as of the Schools of Great Britain も英文法の推薦図書として挙げている.

このように,Franklin は啓蒙的な教育家として英語(学)史に名前を残しているのである.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2016-11-28 Mon

■ #2772. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (1) [standardisation][prescriptivism][prescriptive_grammar][emode][pronunciation][orthoepy][dictionary][lexicography][rp][johnson][lowth][orthoepy][orthography][walker]

中英語の末期から近代英語の半ばにかけて起こった英語の標準化と規範化の潮流について,「#1237. 標準英語のイデオロギーと英語の標準化」 ([2012-09-15-1]),「#1244. なぜ規範主義が18世紀に急成長したか」 ([2012-09-22-1]),「#2741. ascertaining, refining, fixing」 ([2016-10-28-1]) を中心として,standardisation や prescriptive_grammar の各記事で話題にしてきた.この流れについて特徴的かつ興味深い点は,時代のオーバーラップはあるにせよ,語彙→文法→発音の順に規範化の試みがなされてきたことだ.

イングランド,そしてイギリスが,国語たる英語の標準化を目指してきた最初の部門は,語彙だった.16世紀後半は語彙を整備していくことに注力し,その後17世紀にかけては,語の綴字の規則化と統一化に焦点が当てられるようになった.語彙とその綴字の問題は,17--18世紀までにはおよそ解決しており,1755年の Johnson の辞書の出版はだめ押しとみてよい.(関連して,「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]),「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1]) を参照).

次に標準化・規範化のターゲットとなったのは,文法である.18世紀には規範文法書の出版が相次ぎ,その中でも「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1]) や「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1]) が大好評を博した.

そして,やや遅れて18世紀後半から19世紀にかけて,「正しい発音」へのこだわりが感じられるようになる.理論的な正音学 (orthoepy) への関心は,「#571. orthoepy」 ([2010-11-19-1]) で述べたように16世紀から見られるのだが,実践的に「正しい発音」を行なうべきだという風潮が人々の間でにわかに高まってくるのは18世紀後半を待たなければならなかった.この部門で大きな貢献をなしたのは,「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) である.

「正しい発音」の主張がなされるようになったのが,18世紀後半という比較的遅い時期だったことについて,Baugh and Cable (306) は次のように述べている.

The first century and a half of English lexicography including Johnson's Dictionary of 1755, paid little attention to pronunciation, Johnson marking only the main stress in words. However, during the second half of the eighteenth century and throughout the nineteenth century, a tradition of pronouncing dictionaries flourished, with systems of diacritics indicating the length and quality of vowels and what were considered the proper consonants. Although the ostensible purpose of these guides was to eliminate linguistic bias by making the approved pronunciation available to all, the actual effect was the opposite: "good" and "bad" pronunciations were codified, and speakers of English who were not born into the right families or did not have access to elocutionary instruction suffered linguistic scorn all the more.

では,近現代英語の標準化と規範化の試みが,語彙(綴字を含む)→文法→発音という順序で進んでいったのはなぜだろうか.これについては明日の記事で.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-09-29 Thu

■ #2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち [eme][me_dialect][manuscript][orthography][spelling][standardisation][scribe][ormulum][ab_language][spelling_reform]

英語の綴字標準化の歴史は,後期ウェストサクソン方言で標準的なものが現われるが,ノルマン征服後の初期中英語にはそれが無に帰し,後期中英語になって徐々に再標準化の兆しが芽生え,初期近代英語期中に標準化が進み,17--18世紀に標準綴字が確立した,と大雑把に要約できる.この概観によれば,初期中英語期は綴字の標準がまるでなかった時代ということになる.それはそれで間違ってはいないが,綴字標準とはいわずとも,ある程度一貫した綴字慣習ということであれば,この時代にも個人や小集団のレベルで実践されていた形跡が少数見つかる.よく知られているのは,(1) "AB language" の綴字, (2) Ormulum の作者 Orm の綴字,(3) ブリテン史 Brut をアングロ・フレンチ版から翻訳した Laȝamon の綴字である.

(1) "AB language" の名前は,修道女のための指南書 Ancrene Wisse を含む Cambridge, Corpus Christi College 402 という写本 (= A) と,関連する聖女伝や宗教論を含む Oxford, Bodleian Library, Bodley 34 の写本 (=B) に由来する.この2写本(及び関連するいくつかの写本)には,かなり一貫した綴字体系が採用されており,しかも複数の写字生によってそれが用いられていることから,おそらく13世紀前半に,ある南西中部の修道院か写本室が中心となって,標準綴字を作り上げる試みがなされていたのだろうと推測されている.

(2) Orm は,Lincolnshire のアウグスティノ修道士で,1200年頃に,聖書を分かりやすく言い換えた書物 Ormulum を著わした.現存する唯一のテキストは2万行を超す韻文の大作であり,それが驚くほど一貫した綴字で書かれている.Orm は,母音の量にしたがって後続する子音を重ねるなどの合理性を追究した独特な綴字体系を編みだし,それを自分の作品で実践したのである.この Orm の綴字は,他の写本にも類するものが発見されておらず,きわめて個人的な綴字標準化の事例だが,これは後の16世紀の個性的な綴字改革論者の先駆けといってよい.

(3) Laȝamon は,Worcestershire の司祭で,13世紀初頭に韻文の年代記を韻文で英語へ翻訳した.当時すでに古めかしくなっていたとおぼしき頭韻 (alliteration) や,古風な語彙・綴字を復活させ,ノスタルジックな雰囲気をかもすことに成功した.Laȝamon は,実際に古英語にあった綴字かどうかは別として,いかにも古英語風な綴字を意識的に用いた点で特異であり,これをある種の個人的な綴字標準化の試みとみることも可能だろう.

以上,Horobin (98--102) を参照して執筆した.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-08-14 Sun

■ #2666. 初期近代英語の不安定な句読法 [punctuation][emode][printing][manuscript][shakespeare][writing][orthography][standardisation][apostrophe][hyphen]

15世紀後半に印刷術 (printing) がもたらされた後,続く16世紀の間に標準的な正書法への模索が始まったが,その際の懸案事項は綴字にとどまらず句読法 (punctuation) にも及ぶことになった.

先立つ中世の手書き写本の時代には,各種の句読記号が,統語意味的な目的というよりは音読のためのガイドとして様々に用いられていた.多くは印刷の時代以降に消えてしまったが,その数は30種類を超えた.現在使われているのと同形の句読記号もあったが,中世の写本ではその機能は必ずしも現代のものと同じではなかった.この中世の奔放な状況が,印刷時代の到来を経て徐々に整理へと向かい出したが,その過程は緩慢としており,初期近代英語期中にもいまだ安定を示さなかった.

初期の印刷業者は基本的には写本にあった句読記号を再現しようとしたが,対応する活字がないものもあり,選択を迫られることも多かった.一般的には,</> (virgule) や <.> (point) は広く認められた(</> の機能は現在の <,> (comma) に相当し,1520年代から現在のような <,> に置き換えられるようになったが,印刷業者によっては両者ともに用いるものもあった).

初期の印刷では,ほかに <:> (colon), <¶> (paragraph mark), <//> (double virgule) なども用いられ,新しい句読記号としては <( )> (parentheses), <;> (semicolon), <?> (question mark) なども導入されたが,定着には時間を要した.例えば,<;> などは,Coverdales による1538年の新約聖書の献題に現われこそするが,イングランドで用いられるようになるのは1570年代以降といってよい.

17世紀に入っても,いまだ句読法の不安定は続いた.例えば,Shakespeare の First Folio (1623) でも,疑問符と感嘆符,コロンとセミコロンの使い分けは一貫していなかったし,アポストロフィ (apostrophe) やハイフン (hyphen) も予期しないところに現われた (ex. advan'st (= advanced), cast-him (= cast him)) .この不安定さは現代の Shakespeare の校訂にも反映しており,異なる版が異なる句読点を採用するという事態になっている.

アポストロフィについて一言加えておこう.この句読記号は近代の新機軸であり,省略を示すために用いられ出したのは1559年からである.なお,現在のアポストロフィの用法として所有格を表わす <'s> での使用があるが,この発達はずっと遅れて18世紀のことである.

このように,現代では正書法の一環として用法が定まっている種々の句読記号も,初期近代英語ではいまだ定着していなかった.このことは,印刷術導入の衝撃がいかに革命的だったか,印刷業者が新時代に適応するのにいかに試行錯誤したのかを示す1つの指標とみなすことができるのではないか.以上,Crystal (261) を参照して執筆した.

関連して,「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]),「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1]),「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) も参照されたい.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2016-05-11 Wed

■ #2571. Horobin の綴字に対する保守的な態度 [spelling][orthography][spelling_reform][hel_education]

本ブログで何度も取り上げてきた英語綴字の歴史を著わした Horobin は,著書の最終章の終わりにかけて,綴字改革への反対論を繰り広げている.綴字史を総括しながら著者が到達するのは,まさに学者的な保守主義である.Horobin はつくづく中世英語研究者であり(言語の)歴史研究者なのだなと感じ入った.とりわけ,それがよく読み取れる部分を2箇所引こう.

Etymological relicts like these have a further function in making visible the linguistic richness of the language and its varied history, thereby maintaining a closer relationship with texts of the past. While silent letters like those in knight are unhelpful for modern learners of English, they do enable us to retain a link with the language used by Chaucer, and before him by the Anglo-Saxons. When English speakers turn to Chaucer they may find much unfamiliar, but they will not be thrown by the line 'A knyght ther was, and that a worthy man' thanks to our preservation of the medieval spelling. Historical spellings like this preserve that link with the past, as well as standing as a monument to the language's history.

The English language has come into contact with numerous other languages throughout its history, all of which have left their mark, to a greater or lesser degree, on the language's structure, spelling, and vocabulary. To remove the idiosyncrasies that they have contributed to our spelling system would be to erase the evidence of that history. Our spelling system could be likened to a cathedral church, whose origins lie in the Anglo-Saxon period, but whose structure now includes a Gothic portico added in the Middle Ages, a domed tower added in the Early Modern period, and a gift shop and café introduced in the 1960s. The end result is an awkward mixture of architectural styles which no longer reflects the builders' original plan, nor is it the ideal building for the bishop and his clergy to carry out their diocesan duties. But, in spite of these practical limitations, it would be hard to imagine anyone suggesting that the cathedral be demolished to allow the rebuilding of a more functional and architecturally harmonious modern construction. Quite apart from the practical and financial costs of such a project, the demolition and reconstruction of the cathedral would erase the rich historical record that such a building represents. (Horobin 249)

Finally, there seems to me another reason for resisting any attempts to reform English spelling, and retaining traditional spellings, silent letters and all: such spellings are a testimony to the richness of our language and its history. This argument is harder to defend as it has no practical purpose, although it does help to maintain a connection between our present-day language and that of the past. Modern English speakers would surely find it more difficult to read the works of Chaucer and Shakespeare if our spelling system was to be radically reformed. Silent letters are silent witnesses to pronunciations that have since been lost, but which continue to be preserved in a spelling system that boasts a long and rich heritage. (Horobin 251--52)

1つめの引用で,現代英語の綴字を大聖堂になぞらえている比喩が秀逸である.両引用に共通するのは,現代英語に対する保守的な態度が,著者のイギリスの歴史と文学遺産に対する敬意と愛慕に基づいていることだ.著者本人も認めるように,この議論には確かに実用的な長所はないように思われる.しかし,なにか著者の強い使命感のようなものが感じられる.英国でも,日本でも,そして世界中で教養科目の軽視が叫ばれるなか,著者のこの主張は傾聴すべきと考える.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-05-05 Thu

■ #2565. なぜ人々は正しい綴字にこだわるのか? [spelling][orthography][prescriptive_grammar][language_myth][spelling_reform]

現代英語について,標準的な正書法にこだわる人々は多い.英語綴字の歴史を著わし,本ブログでたびたび取り上げてきた Horobin は,このように綴字に対する保守的な態度が蔓延している現状について論じている.だが,標題に挙げたように,そもそもなぜそのような人々は正しい綴字にこだわるのだろうか.この問題に関する Horobin の見解が凝縮されているのが,次の箇所である (pp. 228--29) .

Why is correct spelling so important? Throughout this book I have tried to show that standard English spelling comprises a variety of different forms that have developed in an erratic and inconsistent manner over a substantial period of time. We must therefore discard any attempt to impose a teleological narrative upon the development of English spelling which would argue that our standard spelling system is the result of a kind of Darwinian survival of the fittest, producing a system that has been refined over centuries. We have also seen that the concept of a standard spelling system is a relatively modern one; earlier periods in the history of English were able to manage without a rigidly imposed standard perfectly well. What is more, informal writing, as in the letters and diaries of earlier periods, has often allowed more relaxed rules for spelling and punctuation. So why should it be different for us? I suspect that one reason is that spelling is the area of language use that is easiest to regulate and monitor, and thus the area where users come under the strongest pressure to conform to a standard. Older generations of spellers have considerable personal investment in maintaining these standards, given that they themselves were compelled to learn them. As David Mitchell confesses in his Soapbox rant against poor spellers, 'I'm certainly happy to admit that I do have a huge vested interest in upholding these rules because I did take the trouble to learn them and, having put that effort in, I am abundantly incentivized to make sure that everyone else follows suit. The very last thing I want is for us to return to a society where some other arbitrary code is taken as the measure of a man, like how many press-ups you can do or what's the largest mammal you can kill'. But is correct spelling more than simply a way of providing puny men with a means of asserting themselves over their physically more developed peers?

綴字は言語について人々が最も保守的になりがちな領域であるという主張には,おおいに賛成する.この事実は書き言葉の特徴と不可分である.書き言葉は話し言葉と違って,「見える」し,いつまでも「残る」媒体である.水掛け論がそうであるように,話し言葉であれば言った言わないのごまかしが利くかもしれないが,書き言葉では物理的な動かぬ証拠が残ってしまうだけにごまかせない.書き言葉でも,文法や語法などは語の綴字よりも評価のターゲットとするには大きく抽象的な単位であり,槍玉に挙げる(あるいは賞賛する)には語の綴字というのが手っ取り早い単位なのだ.良きにつけ悪しきにつけ,綴字は評価に対して無防備なのだ.

もう1つ,「オレは学校で苦労して綴字を覚えた,だから息子よ,オマエも苦労して覚えよ」論も,わからないではない.理解できる側面がある.だが,これは Horobin にとっては,肉体的マッチョ論ならぬ,同じくらい馬鹿げた知的マッチョ論と見えるようだ.この辺りの問題は世代間・時代間の不一致という普遍的な現象と関わっており,全面的な解決はなかなか難しそうだ.この問題と関連して,慣れた正書法から離れることへの心理的抵抗という要因もあることは間違いない.「#2087. 綴字改革への心理的抵抗」 ([2015-01-13-1]) や「#2094. 「綴字改革への心理的抵抗」の比較体験」 ([2015-01-20-1]) も参照されたい.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow