2015-11-09 Mon

■ #2387. 日本語の文字史(近代編) [kanji][hiragana][katakana][romaji][japanese][writing][grammatology][orthography]

昨日の記事に引き続き,佐藤編著の第4章「近代の文字」 (pp. 63--83) に依拠して近代編をまとめる.

古代,漢字の担い手は一部の教養層に限られていたが,近代になるにつれ,富裕な町人層へ,そして教育を通じて一般に国民へと開かれていった.とはいえ,漢字という難解な文字体系が社会へ広く浸透するには困難を伴ったはずであり,仮名の読み書きに比べて浸透が相対的に遅れたことは確かだろう.漢字の拡がりには,活字による出版という新メディアの登場が一役買ったことは間違いない.室町末期から「古活字版」が盛んに行なわれ,その後,振り仮名も付した「製版」を通じて,人々が漢字を含む文字に触れる機会は増した.なお,実用的な漢字の書体は草書や行書であり,規範的な表記から逸脱した当て字も通行したことを付け加えておこう.

明治時代になると,漢字の使用制限の機運が高まった.前島密は慶応2年 (1867) に「漢字御廃止之議」を建白し,もっぱら仮名書きを提唱した.福沢諭吉は,明治6年 (1873) に,漢字全廃には同意できないが,2, 3千字程度に抑えるべきだと主張した.そのような状況下で文部省は明治33年 (1900) に教育用漢字1200字を定め,その後も戦前・戦中を通じていくつかの漢字制限案を出した.戦後,昭和21年 (1946) には1850字からなる「当用漢字表」が公布された.これは規範としての性格が強いものだった.昭和56年 (1981) には,その改訂版として1945字からなる「常用漢字表」が公布され,こちらは規範性は低くなり「目安」にとどまることになった.

一方,仮名については,近代は字種が統一されていく時代といってよい.近代初期には,普通の文章は漢字平仮名交じり文で書かれており,片仮名は注釈などに限定されていた.片仮名の字体は,古代より比較的よく統一しており,中世でもヴァリエーションはあまりなく,明治33年 (1900) に「小学校令施行規則」で現行の字体に定められた.対照的に,平仮名には近代まで多くの字体,いわゆる変体仮名が認められた.変体仮名にも位置による使い分けなどある種の傾向は見られたが,統一性がみられないまま現代を迎えることになった.

仮名遣いについては,上代より定家仮名遣いが影響力を保ったが,近世になると契沖が元禄8年 (1695) に『万葉集』の注釈に従事しながら定家仮名遣いの不備に気づき,『和字正濫鈔』を著わして,上代文献に基づく仮名遣いへの回帰を主張した.「を」と「お」の分布や「四つがな」(じずぢづ)の問題にも言い及び,後に本居宣長,楫取魚彦などに支持されていくことになる.契沖仮名遣いは,明治時代に入ってからも国学者により採用され,文部省編纂の『小学教科書』(明治6年 (1873))にも採用された.大槻文彦の『言海』(明治24年 (1891))でも受け入れられ,その後,昭和21年 (1946) に「現代かなづかい」が公布されるまで続いた.

もう1つの日本語を書き記す文字体系であるローマ字については,「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) を参照されたい.

最後に,補助符号の歴史に簡単に触れておこう.濁点(濁音符)は古代の漢字訓読に母型が見られるが,陀羅尼を正確に発音させるために漢字,そして片仮名に付された符号から発達したものといわれる.しかし,濁点の付与は,中世まではキリシタン資料を除けば一貫していなかった.江戸時代前期の上方資料では,濁点の形式も定まり,よく付されるようにはなっているが,いまだ義務的ではない.明治時代以降も『大日本帝国憲法』などの漢字片仮名交りの公用文には濁点は付されていないし,文脈で判断される場合にもしばしば省略された.なお,半濁点(半濁音符)は,ずっと発生が遅れ,現われたのは近代である.キリシタン資料を除けばやはり使用は体系的でなく,江戸時代中期以降になって蘭学者の書記において頻度を増してきた.

句読点の起源は古代に求められる.漢文訓読において,読み手が文章を統語的に区切るのに書き込んだのがその起こりである.室町時代には,読み手の便宜を図って,句読点は活字に組まれるようになった.しかし,句点と読点の使い分けの区別を含め,現行の句読法が確立していったのは,明治40年 (1907) 以降である.これには,西洋の句読法 (punctuation) の影響が関与している.その他,長音記号「ー」や促音符号「っ」の使用も明治時代に定まったものである.「踊り字」と称される種々の繰返し符号(漢字繰返し符号「々」,仮名繰返し符号「ゝ」「ゞ」など)は,古代に発達し,近代にも普通に用いられたが,「現代かなづかい」の告示以降は,ほとんど用いられなくなった.

近代の日本語文字史は,文字が社会に広く浸透し,文字使用への意識の高まりとともに,標準的な書記が模索がされるようになってきた歴史ということができる.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-11-08 Sun

■ #2386. 日本語の文字史(古代編) [kanji][hiragana][katakana][japanese][writing][grammatology][orthography]

佐藤編著の第3章「古代の文字」 (pp. 42--62) に基づき,日本語の文字史(古代編)を略述する.

日本語の文字史は,漢字の伝来として始まる.有名な「漢委奴国王」の金印から推測されるように,弥生時代にはすでに漢字は物品とともに日本に持ち込まれていたようだ.2--3世紀からも,漢字を帯びた太刀や鏡の遺品が出土している.しかし,数世紀の間,日本人はそれを文様としてしかとらえず,文字として理解することはなかった.

漢字が,それを使いこなす人々とともに日本にもたらされるようになったのは,所伝によると,阿直岐や王仁が百済から渡来した4世紀後半のことであると考えられる.和歌山県橋本市の隅田八幡神社に伝わる人物画像鏡の銘文,熊本県玉名郡の江田船山古墳出土鉄剣の銘文,埼玉県行田市の稲荷山古墳出土鉄剣の金象嵌銘文などは最初期の漢字使用例であり,渡来系の史官による正格の漢文だが,仮借による日本語固有名詞の表記が見られる.6世紀までの金石文は帰化人の手になるものが多いが,それ以降は仏教伝来や儒教経典の貢納を通じて,日本人による本格的な漢字学習が始まったものと思われる.なお,漢字伝来以前にも日本固有の文字として「神代文字」があったとする説もあるが,今では事実ではないと信じられている.

日本語とは系統も類型も異なる中国語を表わす漢字を,日本語を表わすのに応用しようとした古代日本人は,その後,しばらくの間,試行錯誤を繰り返した.そのような試行錯誤の成果の1つが,(和)訓の成立である.これにより,漢字と対応する和単語との関係が安定するようになった.また,正格漢文ではなく,日本語の統語や形態に従ったいわゆる変体漢文が,7世紀後半の法隆寺金堂薬師如来像銘などに現われるようになったのも,そのような試行錯誤の成果の1例である.8世紀に入ると太安万侶が『古事記』の序文で,日本語を漢字で表記することの困難について歴史上初めて自覚的に言及した.『古事記』では,正訓字と音仮名が両用されており,読み分けの工夫も図られている.このように漢字の日本語への手なずけが進む一方で,律令制度のもとで正格漢文の役割は衰えず,全体として漢字が社会に浸透していった.

8世紀の『万葉集』では,漢字の日本語への適用がさらに成熟していた跡がうかがえる.変体漢文で音訓交用で表記された歌では,助詞・助動詞が記されておらず,これは略体表記とも称されるが,読みにくかったことから誤読を避けるための種々の工夫が凝らされるようになる.捨て仮名的な文字を書き添えて読みを補助的に示したり,視覚にのみ訴える効果をもった不読文字を添えるなどして,漢字の表現力をますます利用する段階へと進んだ.

万葉集の文字使用に代表される万葉仮名の発達は,正音,正訓,義訓,音仮名,訓仮名,戯書などを駆使して,真仮名のみで日本語を自在に表記できるようになった点で,日本語文字史上,画期的な事件だった.いまだ音節と真仮名の対応は1対多ではあったが,決してランダムではなく上代特殊仮名遣いと称される規則に基づいて選択・使用されていた.万葉仮名は,その表音(節)的な側面が注目されることが多いものの,実は固定的な語表記もみられるなど,表語的なまとまりの発展においても重要な文字体系である.

漢字の日本語への手なずけは,さらに国字や国訓の発達という形を取って進み,ついに真仮名(男手)から,その草書体に基づく草仮名を経て,仮名の誕生をもたらした.純粋に日本語の音節の各々を表わすことを目的とする文字(=仮名)が生まれたのである.平仮名文(実際には平仮名と少数の漢字の交用文)は和歌を書き記すのに発達したが,平仮名ばかりでは読みにくいこともあり,統語的な区切りの位置を効果的に示す手段として,連綿,墨継ぎ,特定の漢字,異種の仮名が使い分けられるなどした.

さて,ここで片仮名の発達に移ろう.片仮名の起源は,漢文訓読のための心覚えとして,字画の少ない真仮名により,訓などを行間に書き込んだことにある.字画の省略などにより不完全な漢字とみなされたところから,「片」仮名の名称が起こったのだろう.片仮名はすでに10世紀半ばには漢字と明確に異なるものとして体系が整えられた.平仮名が美的価値を伴っていたのに対し,片仮名は臨時的,符合的,補助的,表音的,実用的な文字体系という役割を与えられ,その特徴は現在まで色濃く残っている.片仮名文(実際には多くの漢字との交用がほどんど)においては,片仮名は送り仮名,活用語尾,助詞・助動詞の表記に用いられた.片仮名のこうした用法は,古くから宣命や祝詞に用いられた宣命体において,助詞・助動詞や語尾を音仮名で小書きした慣習と関係する可能性があり,文字史的には興味深い.

次に,仮名遣いの話題に移ろう.仮名と音節との関係は,主として音韻変化により時間とともにずれてくることは不可避である.文字と音の関係が1対多,あるいは多対1になると,毎回の使用に際して選択の余地が生じる.この選択を秩序づけるための規則が,仮名遣いである.仮名遣いには,自然発達といえるものから,人によって規範的に制定されるものまで種々のものがあるが,日本語史上,影響力をもったものは定家仮名遣い,契沖仮名遣い(及びそれに基づく歴史的仮名遣い),現代仮名遣いの3種である.定家仮名遣いは,藤原定家 (1162--1241) が古典の本文整定のために,そして仮名の効果的な運用のために定めたものであり,「を」と「お」の区別などを説いた.その後,この仮名遣いは,行阿(源知行)による整理を経て,近世に至るまで絶大な影響力を誇った.

古代の日本語文字史は,漢字を様々な方法で手なずけ,改変し,自由自在な日本語表記を達成する過程だったといえよう.続く近代編は,明日の記事で.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-10-31 Sat

■ #2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2) [final_e][grapheme][spelling][orthography][emode][printing][mulcaster][spelling_reform][diacritical_mark]

昨日に引き続いての話題.Caon (297) によれば,先行する長母音を表わす <e> を最初に提案したのは,昨日述べたように,16世紀後半以降の Mulcaster や同時代の綴字改革者であると信じられてきたが,Salmon を参照した Caon (297) によれば,実はそれよりも半世紀ほど遡る16世紀前半に John Rastell なる人物によって提案されていたという.

In the sixteenth and seventeenth centuries linguists and spelling reformers attempted to set down rules for the use of final -e. Richard Mulcaster is believed to have been the one who first formulated the modern rule for the use of the ending. In The First Part of the Elementarie (1582) he proposed to add final -e in certain environments, that is, after -ld; -nd; -st; -ss; -ff; voiced -c, and -g, and also in words where it signalled a long stem vowel (Scragg 1974:79--80, Brengelman 1980:348). His proposals were reanalysed later and in the eighteenth century only the latter function was standardised (see Modern English hop--hope; bit--bite). However. according to Salmon (1989:294). Mulcaster was not the first one to recommend such a use of final -e; in fact, the sixteenth-century printer John Rastell (c. 1475--1536) had already suggested it in The Boke of the New Cardys (1530). In this book of which only some fragments have survived, Rastell formulated several rules for the correct spelling of English words, recommending the use of final -e to 'prolong' the sound of the preceding vowel.

早速 Salmon の論文を入手して読んでみた.John Rastell (c. 1475--1536) は,法律印刷家,劇作家,劇場建築者,辞書編纂者,音楽印刷家,海外植民地の推進者などを兼ねた多才な人物だったようで,読み書き教育や正書法にも関心を寄せていたという.問題の小冊子は The boke of the new cardys wh<ich> pleyeng at cards one may lerne to know hys lett<ers,> spel [etc.] という題名で書かれており,およそ1530年に Rastell により印刷(そして,おそらく書かれも)されたと考えられている.現存するのは断片のみだが,関与する箇所は Salmon の論文の末尾 (pp. 300--01) に再現されている.

Rastell の綴字への関心は,英訳聖書の異端性と必要性が社会問題となっていた時代背景と無縁ではない.Rastell は,印刷家として,読みやすい綴字を世に提供する必要を感じており,The boke において綴字の理論化を試みたのだろう.Rastell は,Mulcaster などに先駆けて,16世紀前半という早い時期に,すでに正書法 (orthography) という新しい発想をもっていたのである.

Rastell は母音や子音の表記についていくつかの提案を行っているが,標題と関連して,Salmon (294) の次の指摘が重要である."[A]nother proposal which was taken up by his successors was the employment of final <e> (Chapter viii) to 'perform' or 'prolong' the sound of the preceding vowel, a device with which Mulcaster is usually credited (cf. Scragg 1974: 79)."

しかし,この早い時期に正書法に関心を示していたのは Rastell だけでもなかった.同時代の Thomas Poyntz なるイングランド商人が,先行母音の長いことを示す diacritic な <e> を提案している.ただし,Poyntz が提案したのは,Rastell や Mulcaster の提案とは異なり,先行母音に直接 <e> を後続させるという方法だった.すなわち,<saey>, <maey>, <daeys>, <moer>, <coers> の如くである (Salmon 294--95) .Poyntz の用法は後世には伝わらなかったが,いずれにせよ16世紀前半に,学者たちではなく実業家たちが先導する形で英語正書法確立の動きが始められていたことは,銘記しておいてよいだろう.

・ Caon, Louisella. "Final -e and Spelling Habits in the Fifteenth-Century Versions of the Wife of Bath's Prologue." English Studies (2002): 296--310.

・ Salmon, Vivian. "John Rastell and the Normalization of Early Sixteenth-Century Orthography." Essays on English Language in Honour of Bertil Sundby. Ed. L. E. Breivik, A. Hille, and S. Johansson. Oslo: Novus, 1989. 289--301.

2015-10-30 Fri

■ #2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1) [final_e][grapheme][spelling][orthography][emode][mulcaster][spelling_reform][meosl][diacritical_mark]

英語史において,音声上の final /e/ の問題と,綴字上の final <e> の問題は分けて考える必要がある.15世紀に入ると,語尾に綴られる <e> は,対応する母音を完全に失っていたと考えられているが,綴字上はその後も連綿と書き続けられた.現代英語の正書法における発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) としての <e> の機能については「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]), 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) で論じ,関係する正書法上の発達については 「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1]), 「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) で触れてきた.今回は,英語正書法において長母音を表わす <e> がいかに発達してきたか,とりわけその最初期の様子に触れたい.

Scragg (79--80) は,中英語の開音節長化 (meosl) に言い及びながら,問題の <e> の機能の規則化は,16世紀後半の穏健派綴字改革論者 Richard Mulcaster (1530?--1611) に帰せられるという趣旨で議論を展開している(Mulcaster については,「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) 及び mulcaster の各記事を参照されたい).

One of the most far-reaching changes Mulcaster suggested was for the use of final unpronounced <e> as a marker of vowel length. Of the many orthographic indications of a long vowel in English, the one with the longest history is doubling of the vowel symbol, but this has never been regularly practised. . . . Use of final <e> as a device for denoting vowel length (especially in monosyllabic words such as mate, mete, mite, mote, mute, the stem vowels of which have now usually been diphthongised in Received Pronunciation) has its roots in an eleventh-century sound-change involving the lengthening of short vowels in open syllables of disyllabic words (e.g. /nɑmə/ became /nɑːmə/). When final unstressed /ə/ ceased to be pronounced after the fourteenth century, /nɑːmə/, spelt name, became /nɑːm/, and paved the way for the association of mute final <e> in spelling with a preceding long vowel. After the loss of final /ə/ in speech, writers used final <e> in a quite haphazard way; in printed books of the sixteenth century <e> was added to almost every word which would otherwise end in a single consonant, though the fact that it was then apparently felt necessary to indicate a short stem vowel by doubling the consonant (e.g. bedde, cumme, fludde 'bed, come, flood') shows that writers already felt that final <e> otherwise indicated a long stem vowel. Mulcaster's proposal was for regularisation of this final <e>, and in the seventeenth century its use was gradually restricted to the words in which it still survives.

Brengelman (347) も同様の趣旨で議論しているが,<e> の規則化を Mulcaster のみに帰せずに,Levins や Coote など同時代の正書法に関心をもつ人々の集合的な貢献としてとらえているようだ.

It was already urged in the last quarter of the sixteenth century that final e should be used as a vowel diacritic. Levins, Mulcaster, Coote, and others had urged that final e should be used only to "draw the syllable long." A corollary of the rule, of course, was that e should not be used after short vowels, as it commonly was in words such as egge and hadde. Mulcaster believed it should also be used after consonant groups such as ld, nd, and st, a reasonable suggestion that was followed only in the case of -ast. . . . By the time Blount's dictionary had appeared (1656), the modern rule regarding the use of final e as a vowel diacritic had been generally adopted.

いずれにせよ,16世紀中には(おそらくは15世紀中にも),すでに現実的な綴字使用のなかで <e> のこの役割は知られていたが,意識的に使用し規則化しようとしたのが,Mulcaster を中心とする1600年前後の改革者たちだったということになろう.実際,この改革案は17世紀中に根付いていくことになり,現在の "magic <e>" の規則が完成したのである.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2015-06-24 Wed

■ #2249. 綴字の余剰性 [spelling][orthography][cgi][web_service][redundancy][information_theory][punctuation][shortening][alphabet][q]

言語の余剰性 (redundancy) や費用の問題について,「#1089. 情報理論と言語の余剰性」 ([2012-04-20-1]),「#1090. 言語の余剰性」 ([2012-04-21-1]),「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]),「#1098. 情報理論が言語学に与えてくれる示唆を2点」 ([2012-04-29-1]),「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]) などで議論してきた.言語体系を全体としてみた場合の余剰性のほかに,例えば英語の綴字という局所的な体系における余剰性を考えることもできる.「#1599. Qantas の発音」 ([2013-09-12-1]) で少しく論じた通り,例えば <q> の後には <u> が現われることが非常に高い確立で期待されるため,<qu> は余剰性の極めて高い文字連鎖ということができる.

英語の綴字体系は全体としてみても余剰性が高い.そのため,英語の語彙,形態,統語,語用などに関する理論上,運用上の知識が豊富であれば,必ずしも正書法通りに綴られていなくとも,十分に文章を読解することができる.個々の単語の綴字の規範からの逸脱はもとより,大文字・小文字の区別をなくしたり,分かち書きその他の句読法を省略しても,可読性は多少落ちるものの,およそ解読することは可能だろう.一般に言語の変化や変異において形式上の短縮 (shortening) が日常茶飯事であることを考えれば,非標準的な書き言葉においても,綴字における短縮が頻繁に生じるだろうことは容易に想像される.情報理論の観点からは,可読性の確保と費用の最小化は常に対立しあう関係にあり,両者の力がいずれかに偏りすぎないような形で,綴字体系もバランスを維持しているものと考えられる.

いずれか一方に力が偏りすぎると体系として機能しなくなるものの,多少の偏りにとどまる限りは,なんとか用を足すものである.主として携帯機器用に提供されている最近の Short Messages Service (SMS) では,使用者は,字数の制約をクリアするために,メッセージを解読可能な範囲内でなるべく圧縮する必要に迫られる.英語のメッセージについていえば,綴字の余剰性を最小にするような文字列処理プログラムにかけることによって,実際に相当の圧縮率を得ることができる.電信文体の現代版といったところか.

実際に,それを体験してみよう.以下の "Text Squeezer" は,母音削除を主たる方針とするメッセージ圧縮プログラムの1つである(Perl モジュール Lingua::EN::Squeeze を使用).入力するテキストにもよるが,10%以上の圧縮率を得られる.出力テキストは,確かに可読性は落ちるが,慣れてくるとそれなりの用を足すことがわかる.適当な量の正書法で書かれた英文を放り込んで,英語正書法がいかに余剰であるかを確かめてもらいたい.

2015-06-10 Wed

■ #2235. 3文字規則 [spelling][orthography][final_e][personal_pronoun][three-letter_rule]

現代英語の正書法には,「3文字規則」と呼ばれるルールがある.超高頻度の機能語を除き,単語は3文字以上で綴らなければならないというものだ.英語では "the three letter rule" あるいは "the short word rule" といわれる.Jespersen (149) の記述から始めよう.

4.96. Another orthographic rule was the tendency to avoid too short words. Words of one or two letters were not allowed, except a few constantly recurring (chiefly grammatical) words: a . I . am . an . on . at . it . us . is . or . up . if . of . be . he . me . we . ye . do . go . lo . no . so . to . (wo or woe) . by . my.

To all other words that would regularly have been written with two letters, a third was added, either a consonant, as in ebb, add, egg, Ann, inn, err---the only instances of final bb, dd, gg, nn and rr in the language, if we except the echoisms burr, purr, and whirr---or else an e . . .: see . doe . foe . roe . toe . die . lie . tie . vie . rye, (bye, eye) . cue, due, rue, sue.

4.97 In some cases double-writing is used to differentiate words: too to (originally the same word) . bee be . butt but . nett net . buss 'kiss' bus 'omnibus' . inn in.

In the 17th c. a distinction was sometimes made (Milton) between emphatic hee, mee, wee, and unemphatic he, me, we.

2文字となりうるのは機能語がほとんどであるため,この規則を動機づけている要因として,内容語と機能語という語彙の下位区分が関与していることは間違いなさそうだ.

しかし,上の引用の最後で Milton が hee と he を区別していたという事実は,もう1つの動機づけの可能性を示唆する.すなわち,機能語のみが2文字で綴られうるというのは,機能語がたいてい強勢を受けず,発音としても短いということの綴字上の反映ではないかと.これと関連して,off と of が,起源としては同じ語の強形と弱形に由来することも思い出される (cf. 「#55. through の語源」 ([2009-06-22-1]),「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]),「#1775. rob A of B」 ([2014-03-07-1])) .Milton と John Donne から,人称代名詞の強形と弱形が綴字に反映されている例を見てみよう (Carney 132 より引用).

so besides

Mine own that bide upon me, all from mee

Shall with a fierce reflux on mee redound,

On mee as on thir natural center light . . .

Did I request thee, Maker, from my Clay

To mould me Man, did I sollicite thee

From darkness to promote me, or here place

In this delicious Garden?

(Milton Paradise Lost X, 737ff.)

For every man alone thinkes he hath got

To be a Phoenix, and that then can bee

None of that kinde, of which he is, but hee.

(Donne An Anatomie of the World: 216ff.)

Carney (133) は,3文字規則の際だった例外として <ox> を挙げ (cf. <ax> or <axe>),完全無欠の規則ではないことは認めながらも,同規則を次のように公式化している.

Lexical monosyllables are usually spelt with a minimum of three letters by exploiting <e>-marking or vowel digraphs or <C>-doubling where appropriate.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2015-06-09 Tue

■ #2234. <you> の綴字 [personal_pronoun][spelling][orthography][pronunciation]

「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1]) では,きわめて例外的な綴字としての <you> について触れた.原則として <u> で終わる語はないのだが,この最重要語は特別のようである.だが,非常に関連の深いもう1つの語も,同じ例外を示す.古い2人称単数代名詞 <thou> である.俄然この問題がおもしろくなってきた.関係する記述を探してみると,Upward and Davidson (188) が,これについて簡単に触れている.

OU and OW have become fixed in spellings mainly according to their position in the word, with OU in initial or medial positions before consonants . . . .

・ OU is nevertheless found word-finally in you and thou, and in some borrowings from or via Fr: chou, bayou, bijou, caribou, etc.

・ The pronunciation of thou arises from a stressed form of the word; hence OE /uː/ has developed to /aʊ/ in the GVS. The pronunciation of you, on the other hand, derives from an unstressed form /jʊ/, from which a stressed form /juː/ later developed.

Upward and Davidson にはこれ以上の記述は特になかったので,さらに詳しく調査する必要がある.共時的にみれば,*<yow> と綴る方法もあるかもしれないが,これは綴字規則に照らすと /jaʊ/ に対応してしまい都合が悪い.<ewe> や <yew> の綴字は,すでに「雌山羊」「イチイ」を意味する語として使われている.ほかに,*<yue> のような綴字はどうなのだろうか,などといろいろ考えてみる.所有格の <your> は語中の <ou> として綴字規則的に許容されるが,綴字規則に則っているのであれば,対応する発音は */jaʊə/ となるはずであり,ここでも問題が生じる.謎は深まるばかりだ.

上の引用でも触れられている you の発音について,より詳しくは「#2077. you の発音の歴史」([2015-01-03-1]) を参照.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-06-02 Tue

■ #2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか [spelling][final_e][orthography][silent_letter][grapheme][sobokunagimon]

現代英語には,原則として <u> の文字で終わる単語がない.実際には借用語など周辺的な単語ではありうるが,通常用いられる語彙にはみられない.これはなぜだろうか.

重要な背景の1つとして,英語史において長らく <u> と <v> が同一の文字として扱われてきた事実がある.この2つの文字は中英語以降用いられてきたし,単語内での位置によって使い分けがあったことは事実である.しかし,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]) でみてきたように,分化した異なる文字としてとらえられるようになったのは近代英語期であり,辞書などでは19世紀に入ってまでも同じ文字素として扱われていたほどだった.<u> と <v> は,長い間ともに母音も子音も表わし得たのである.

この状況においては,例えば中英語で <lou> という綴字をみたときに,現代の low に相当するのか,あるいは love のことなのか曖昧となる.このような問題に対して,中英語での解決法は2種類あったと思われる.1つは,「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1]) で触れたように,<u> 単独ではなく <ue> と綴ることによって /v/ を明示的に表わすという方法である.<e> を発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) 的に用いるという処方箋だ.これにより,love は <loue> と綴られることになり,low と区別しやすくなる.この -<ue> の綴字習慣は,後に最初の文字が <v> に置き換えられ,-<ve> として現在に至る.

上の方法が明示的に子音 /v/ を表わそうとする努力だとすれば,もう1つの方法は明示的に母音 /u/ を表わそうとする努力である.それは,特に語末において母音字としての <u> を避け,曖昧性を排除する <w> を採用することだったのではないか.かくして <ou> に限らず <au>, <eu> などの二重母音字は語末において <ow>, <aw>, <ew> と綴られるようになった.<u> と <v> が分化していたならば,上の問題は生じず,素直に <lov> "love" と <lou> "low" という対になっていたかもしれないが,分化してなかったために,それぞれについて独自の解決法が模索され,結果として <loue> と <low> という綴字対が生じることになったのだろう.このようにして,語末に <u> の生じる機会が減ることになった.

今ひとつ考えられるのは,語末における <i> の一般的な不使用との平行性だ.通常,語末には <i> は生じず,代わりに <y> や <ie> が用いられる.これは,語末に <u> が生じず,代わりに <w> や <ue> が用いられるのと比較される.<i> と <u> の文字に共通するのは,中世の書体ではいずれも縦棒 (minim) で構成されることだ.先行する文字にも縦棒が含まれる場合には,縦棒が連続して現われることになり判別しにくい.そこで,<y> や <w> とすれば判別しやすくなるし,語末では装飾的ともなり,都合がよい(cf. 「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1]),「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]),「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1])).また,別の母音に続けて用いると,<ay>, <ey>, <oy>, <aw>, <ew>, <ow> などのように2重母音字であることを一貫して標示することもでき,メリットがある.

以上のような状況が相まって,結果として <u> が語末に現われにくくなったものと推測される.ただし,重要な例外が1つあるので,大名 (45) から取り上げておきたい.

外来語などは別として,英語本来の語は基本的に u で終わることはありません.語末では代わりに w を使うか (au, ou, eu → aw, ow,ew), blue, sue のように,e を付けて,u で終わらないようにします.you は英語を勉強し始めてすぐに学ぶ単語ですが,実は u で終わる珍しい綴りの単語ということになります.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-05-11 Mon

■ #2205. proceed vs recede [spelling][latin][french][spelling_pronunciation_gap][orthography]

標題の語は,語源的には共通の語幹をもち,接頭辞が異なるだけなのだが,現代英語ではそれぞれ <proceed>, <recede> と異なる綴字を用いる.これは一体なぜなのかと,学生からの鋭い質問が寄せられた.

なるほど語幹はラテン語 -cedere (go, proceed) あるいはそのフランス語形 -céder に由来するので,語源的には <cede> の綴字がふさわしいところだろうが,語によって <ceed> か <cede> かが決まっている.Upward and Davidson (103) は,次の10語を挙げている.

・ -<ceed>: exceed, proceed, succeed

・ -<cede>: cede, accede, concede, intercede, precede, recede, secede

いずれの語も,中英語期や初期近代英語に最初に現われたときの綴字は -<cede> だったのだが,混乱期を経て,上の状況に収まったという.初期近代英語では interceed, preceed, recead/receed なども行われていたが,標準的にはならなかった.振り返ってみると -<cede> が優勢だったように見えるが,類推と逆類推の繰り返しにより,各々がほとんどランダムに決まったといってよいのではないか.綴字と発音の一対多の関係をよく表わす例だろう.

このような混乱に乗じて,同一単語が2語に分かれた例がある.discrete と discreet だ.いずれもラテン語 discretus に遡るが,綴字の混乱を逆手に取るかのようにして,2つの異なる語へ分裂した.しかし,だからといって何かが分かりやすくなったわけでもないが・・・.

近代英語では <e>, <ee>, <ea> の三つ巴の混乱も珍しくなく,complete, compleat, compleet などと目まぐるしく代わった.この混乱の落とし子ともいうべきものが,speak vs speech のような対立に残存している (Upward and Davidson 104; cf. 「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1])) .関連して,「#436. <ea> の綴りの起源」 ([2010-07-07-1]) も要参照.

-<cede> vs -<ceed> の例に限らず,長母音 /iː/ に対応する綴字の選択肢の多さは目を見張る.いくつか挙げてみよう.

・ <ae>: Caeser, mediaeval

・ <ay>: quay

・ <e>: be, he, mete

・ <ea>: lead, meat, sea

・ <ee>: feet, meet, see

・ <ei>: either, receive, seize,

・ <eigh>: Leigh

・ <eip>: receipt

・ <eo>: feoff, people

・ <ey>: key

・ <i>: chic, machine, Philippines

・ <ie>: believe, chief, piece

・ <oe>: amoeba, Oedipus

探せば,ほかにもあると思われる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-02-24 Tue

■ #2129. ドイツ語史における final e の問題 [final_e][ilame][orthography][spelling][prescriptive_grammar][german][hypercorrection]

英語史における final_e の問題は,発音においても綴字においても重要な問題である.後期古英語から初期中英語にかけて著しく進行した屈折語尾の水平化 (levelling of inflection) の諸症状のうち,final e の消失は後の英語の歴史に最も広範な影響を及ぼしたといってよいだろう.これにより,古英語からの名詞,形容詞,動詞などの屈折体系は大打撃を受け,英語は統語論を巻き込む形で形態論を再編成することとなった.特に形容詞の -e 語尾の問題については,ilame の各記事で扱ってきた.

後期中英語までには,概ね final e は音声的に無音となっていたと考えられるが,綴字上は保持されたり復活したりすることも多く,規範的な機能を獲得しつつあった.Chaucer の諸写本では,格式が高いものほど final e がよく保たれているなどの事実が確認されており,当時 final e のもつ保守性と規範性が意識されていたことがうかがえる.初期中英語までは屈折語尾として言語的機能を有していた final e が,後期中英語以降になるに及んで社会言語学的・文体的機能を担うようになってきたのである.さらに近代英語期に入ると正書法への関心が高まり,綴字上の final e の保存の規則についての議論もかまびすしくなった.

final e の社会化とも呼べそうな上記の英語史上の現象は,興味深いことに,近代ドイツ語にも類例がみられる.高田 (113) によれば,ドイツ語における final e の音声上の消失は,15世紀末に拡大し,16世紀前半に普及したという (ex. im Lande > im Land) .これは,英語よりも数世紀ほど遅い.また,17世紀に e が綴字の上で意図的に復活した様子が,ルター聖書諸版や印刷物の言語的修正から,また文法書にみられる規範的なコメントからも知られる.17世紀中葉までには,e の付加が規範的となっていたようだ.

おもしろいのは,テキストによるが,男性・中世名詞の単数与格の e が aus dem winde や in ihrem hause などのように復活したばかりではなく,人称代名詞や指示代名詞の与格の e が zu ihme や sieder deme のように復活していたり,-ung, -in, -nis の女性接尾辞にも e が付加されて Zuredunge, nachbarinne, gefengnisse のように現われることだ.これらの e は16世紀以降に一般には復活せず,17世紀の文法書でも誤りとされていたのである(高田,p. 114).一種の過剰修正 (hypercorrection) の例といえる.

英語史で final e が問題となるのは,方言にもよるが初期中英語から初期近代英語といってよく,英語史研究者にとっては長々と頭痛の種であり続けてきた.ドイツ語史では問題の開始も遅く,それほど長く続いたものではなかったようだが,正書法などの言語的規範を巻き込んでの問題となった点で,両現象は比較される.屈折語尾の水平化というゲルマン諸語の宿命的な現象に起因する final e の問題は,歴史時代の話題ではあるが,ある意味で比較言語学のテーマとなり得るのではないだろうか

・ 高田 博行 「ドイツの魔女裁判尋問調書(1649年)に記されたことば」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.105--32頁.

2015-02-03 Tue

■ #2108. <oa> の綴りの起源 (2) [spelling][orthography][pronunciation][diphthong][gvs]

「#435. <oa> の綴りの起源」 ([2010-07-06-1]) で述べたのとは異なる <oa> の綴字の起源説を紹介する.boat, foam, goal などに現われる2重母音に対応する綴字 <oa> の習慣は,出現したのも定着したのも歴史的には比較的遅く,初期近代英語のことである.近代英語期以降の綴字標準化の歴史は,ほとんどの場合非難の対象にこそなれ,賞賛されることは滅多にないものだが,この <oa> に関しては少し褒めてもよい事情がある.

現代英語において,例えば boot と boat は母音部の発音が異なり,したがって対応する綴字も異なるというのは当たり前のように思われるが,この当たり前が実現されたのは,初期近代英語期に後者の単語を綴るのに <oa> が採用されたそのときだった.というのは,それより前の中英語では,両単語の母音は同様に異なっていたものの,その差異は綴字上反映されていなかったからだ.具体的にいえば,boot, boat に対応する中英語の形態では,発音はそれぞれ [boːt], [bɔːt] であり,長母音が異なっていた.2つの長母音は音韻レベルでも異なっていたので,綴り分けられることがあってもよさそうなものだが,実際にはいずれも <bote> などと綴られるのが普通であり,綴字上の区別は特に一貫していなかった.この語に限らず,中英語の [oː], [ɔː] の2つの長母音は,いずれも <o>, <oo>, <o .. e> などと表記することができ,いわば異音同綴となっていた.

中英語の間は,それでも大きな問題は生じなかった.だが,中英語末期から初期近代英語期にかけて大母音推移 (gvs) が始まると,[oː], [ɔː] の差異は [uː], [oː] (> [oʊ]) の差異へとシフトした.大母音推移の後では音質の差が広がったといってよく,綴字上の区別もつけられるのが望ましいという意識が芽生えたのだろう,狭いほうの母音には <oo> をあてがい,広いほうの母音には <oa> (あるいは <o .. e>)をあてがうという慣習が生まれ,定着した.異なる語であり異なる発音なのだから異なる綴字で表記するという当たり前の状況が,ここでようやく生まれたことになる.

ブルシェ (74) によれば,「<oa> という結合は恐らく <ea> にならって作られ,12?13世紀に出現した」が,「その後 <oa> は消滅し」た.それが,上記のように大母音推移が始まる15世紀に復活し,その後定着することになった.現われては消え,そして再び現われるという <oa> の奇妙な振る舞いは,対応する前舌母音を表記する <ea> の歴史とも,確かに無関係ではないのかもしれない.<ea> については「#436. <ea> の綴りの起源」 ([2010-07-07-1]) も参照.

・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.

2015-01-20 Tue

■ #2094. 「綴字改革への心理的抵抗」の比較体験 [spelling_reform][orthography]

「#2087. 綴字改革への心理的抵抗」 ([2015-01-13-1]) でみたように,綴字改革に際しての大きな障害となりうるものに,既存の見慣れた綴字体系と新提案とのギャップがある.このギャップが大きければ大きいほど,人々は「生理的に」受け入れを拒むだろう.これを読者に実感させるために,ブルシェ (188) は,The Simplified Spelling Society による「ニュースペリング」 (Nue Speling) とヴァイクによる「規則化英語」 (Regularized Spelling) の2案に基づく綴字で書かれた文章を並べて示した(この2案の歴史的位置づけについては,「#602. 19世紀以降の英語の綴字改革の類型」 ([2010-12-20-1]) を参照).それぞれ1行目に挙げたものが Nue Speling で,2行目が Regularized Spelling である.

Think ov dhe meny wurds dhat wood hav

Think ov the meny wurds that wood hav

to be chaenjd if eny real impruuvment wer to rezult.

to be chainged if eny real improovement wer to rezult.

At dhe furst glaans a pasej in eny reformd speling

At the first glaance a passage in eny reformd speling

looks 'kweer' or 'ugly'. Dhis objekshon iz aulwaez

looks 'queer' or 'ugly'. This objection iz aulwayz

dhe furst to be maed ; it iz purfektly natueral ;

the first to be made : it iz perfectly natural ;

it iz dhe hardest to remuuv.

it iz the hardest to remoove.

この併記の効果は抜群のように思われる.前者 Nue Speling は既存の伝統的な綴字体系から大きく逸脱しており心理的抵抗が大きいが,後者 Regularized Spelling からの心理的抵抗は相対的にもう少し許せる程度だ.伝統的綴字が維持されている語の割合は,前者が10%,後者が90%であるという.

心理的な抵抗の大きい Nue Speling を考案したのは,1908年にイギリスで創設された The Simplified Spelling Society だが,この協会のもとで Nue Speling (1910, 1948) に続いて1960年代に Initial Teaching Alphabet が,1992年に Cut Spelling (1992) が発表されるなど,各種の改革案が提示されてきた.B. Brown (1993) からの孫引きではあるが,Crystal (277) に Nue Speling の旧版と新版および Cut Spelling の3種の綴字で書かれた比較できる文章があり,それぞれの特徴と綴字改革案の発展を見て取ることができる.以下に再掲しよう.

Wel, straet in at the deep end!

Menshond abuv wos the revyzed orthografi kauld Nue Speling (NS), wich wos sed to be 'moderatly strikt' in uezing egzisting leters, combined with the so-kauld dygrafic prinsipl, to repreezent the sounds of the langwej. Inishali developt by the Sosyeti in 1910, the sistem is shoen in this paragraf in its moest reesent vershun as publisht in New Spelling 90.

Dhis paragraf and dhe nekst uez dhe preevyus vurshon ov NS, publisht in 1948. Dhis vurshon iz much strikter in traking dhe soundz ov dhe langgwej, and its ues ov 'dh' for dhe voist 'th' (az in 'then' in tradishonal speling) iz a noetabl feetuer.

U wil aulsoe hav noetist bei nou dhat NS results in a hie degree ov chaenj in dhe look ov wurdz, wich moest peepl fiend disturbing --- or eeven regugnant --- on furst akwaentans.

By way of contrast, we have now swiched to Cut Speling, a wel thot-out exampl of a posibl partial revision. It is based mainly on th principl of cutng redundnt --- and thus usuly misleadng --- leters, plus limitd letr substitutions. Th resulting chanje in th apearance of words is not nearly so intrusive as with NS.

Wethr or not CS or NS as demonstrated here ar found acceptbl, som action is seriusly needd to make english esir to use.

各綴字改革案の背後にある原理は重要だが,それよりも即物的に見栄えが大きく関わっていることが実感としてわかるだろう.いずれの綴字も多少の時間眺めて慣れてしまえば同様に有効であるだろうとは思われるが,問題はその慣れてしまうまでの時間なり努力なりが,たとえどれだけ少ないものであろうと,費やす価値があるのかという点にある.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2015-01-13 Tue

■ #2087. 綴字改革への心理的抵抗 [spelling_reform][language_planning][orthography][orthoepy]

英語史では,とりわけ初期近代英語期より数多くの綴字改革が旗揚げされてきた.16世紀後半に限っても,「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように様々な個性が表音主義あるいは伝統主義の名のもとで正書法 (orthography) と正音法 (orthoepy) を論じ,綴字改革案を提起した.そこでは Hart や Bullokar などの急進派は最終的に破れ,いかほどかでも構成に影響があったと評価されうるのは Mulcaster などの穏健派だった.同様に,後期近代英語期でも「#602. 19世紀以降の英語の綴字改革の類型」 ([2010-12-20-1]),「#634. 近年の綴字改革論争 (1)」 ([2011-01-21-1]),「#635. 近年の綴字改革論争 (2)」 ([2011-01-22-1]),「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1]) でみたように数々の改革が立ち上がったなかで,部分的に成功したといえるものは穏健な改革である.

一般に綴字改革が成功しにくい理由は「#606. 英語の綴字改革が失敗する理由」 ([2010-12-24-1]) で考察した通りだが,とりわけ急進的な改革がほとんどいつも失敗に終わる理由を改めて考えてみると,すでに伝統的な綴字体系と正書法を身につけている者にとって,それと表面的にあまりに異なる綴字は,心理的に受け入れがたいものだからではないか.この際,綴字改革の理論や大義が問題になるというよりは,見栄えが異なっていることに対するある種の本能的な抵抗感が問題となるのではないか.例えば,従来の <the> を <dhe> と綴りなおす改革にあっては,紙面の見栄えは大きく変わる.慣れれしまえば問題ないというのは確かにそうだろうが,綴字改革にとっても最も重要な問題は,慣れてしまうまでの時間,つまり普及の過程にあるのである.

ブルシェも,あらゆる綴字改革にとって最大の障壁となるのは,現行の正書法に慣れた人々が抱く心理的抵抗,「人々が異質なものを前にした時の本質的な反応」 (213)であると示唆する.では,その本能的ともいえる抵抗感はどこから生じるのだろうか.ブルシェ (203--04) 曰く,

疑いもなく,一つの正書法は一つの慣習を意味している.しかし,それだけではない.正書法は何世紀にも渡って徐々に形成されてきた多数の書記法の蓄積を要約するものであり,一つの言語共同体に固有のものである.正書法は話者にとって文化と伝統そのものである.〔こ〕こで「規則化英語」がスウェーデン人の考案したものであることを思い出してもらいたい.彼は今日国際語とみなされている英語のために,自分の提唱する書記体系の利点を余すところなく書き出した.しかし,その見方,感性,反応の仕方は生粋の英語圏の人間のものとは異なっていたのだ./そのため,計画に関わる方式の性格が「良識的」だからといって,話者の賛同が確実に得られ〔た〕わけではなかった.ヴァイクは現実に即したやり方で慎重に事を運んだにも関わらず,独り(もしくはほぼ独り)で一方的に,新しい約束ごと (contrat) を創っているような印象を多少なりともあたえている.何百万人もの人間の運命を問題にしているだけに,その影響は大きい.彼は,自分の改革の様々な面が人々に受け入れられるかどうかを前もって測ろうとはしなかった.

近代以後の改革者の多くもこの障壁の大きさに気づいていないわけではなかった.しかし,それもやはり程度の問題であって,自らの推し進める綴字改革の理論と大義――それはしばしば表音主義や語源主義と呼ばれるものだが――に比してこの障壁の重要性を低く見積もっていたには違いない.綴字改革を適用し普及させる段になれば必ずついて回る人々の心理的抵抗を,結局のところ,改革者の多くは見くびっていたということだろう.過去にも未来にも,綴字改革には,果てしなく厳しい条件が課せられている.

もう1節,ブルシェ (183) から引用して終えよう.

従って,一種の融通のきかない記号変換,つまりは簡略すぎる記号変換に展望を限定しないことが肝要である.それがこの分野(制度的側面)で影響力を持った人々の同意を得られるような方式を創る道であり,伝播に貢献でき,またある書記体系を受け入れさせることに貢献できる道である.これらの修正は中庸を維持すべきであり,大衆や特に教育者の気持ちを損ねたり落胆させたりするものであってはならない.さらに,その修正は効果も大きく,一貫性がなくてはならない.というのも,もしそれが局部的な改善で支配的な原則も全体の方針もなければ,研究者はもちろんのこと,一般人にも拒絶されてしまうであろうから.

・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.

2014-12-06 Sat

■ #2049. <sh> とその異綴字の歴史 [grapheme][alphabet][consonant][spelling][orthography][timeline][ormulum][digraph]

英語史において無声歯茎硬口蓋摩擦音 /ʃ/ は安定的な音素だったといえるが,それを表わす綴字はヴァリエーションが豊富だった.近現代英語では二重字 (digraph) の <sh> が原則だが,とりわけ中英語では様々な異綴字が行われていた.その歴史の概略は「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]) で示し,ほかにも「#479. bushel」 ([2010-08-19-1]) や「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) の記事で関連する話題に軽く触れてきた.

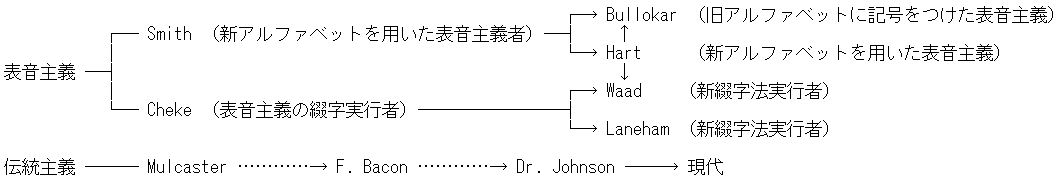

今回は OED sh, n.1 の説明に依拠して,英語史上,問題の子音がどのように綴られてきたのか,もう少し細かく記述したい.まずは,OED の記述に基づいてあらあらの年表を示そう.正確を期しているわけではないので,参考までに.

以下注記を加える.後期古英語の標準綴字だった <sc> は中英語に入ると衰微の一途をたどり,他の種々の異綴字に置き換えられることになった.この子音は当時のフランス語の音素としては存在しなかったため,フランス語で書くことに慣れていた中英語の写字生は,何らかの工夫を強いられることになった.最も単純な試みは単独の <s> を用いる方法で,初期近代英語では語頭と語末の /ʃ/ を表わすのに利用されたが,一般的にはならなかった.その点,重子音字 <ss> は環境を選ばずに用いられたこともあり,より広く用いられた.語中と語末では <ssh> も成功を収め,長く16世紀まで用いられた.16世紀の変わり種としては,Coverdale (1535) でしばしば用いられた <szsh> や <szh> が挙げられるが,あまりに風変わりで真似る者は出なかった.<ss> や <sch> のほかに中英語の半ばで優勢だった異綴字としては,現代ドイツ語綴字を思わせる <sch> を挙げないわけにはいかない.とりわけ語頭では広く行われ,北部方言では16世紀末まで続いた.

特定の語や形態素に現われる /ʃ/ を表わすのに,特定の綴字が用いられたケースがある.例えば she を表わすのに,13世紀には <sge>,

最後に,1200年頃の Ormulum でもすでに規則的に用いられていたが,<sh> が優勢な二重字として他を圧することになる.14世紀末のロンドン文書や Chaucer でも一般的であり,Caxton では標準となった.

近現代英語では,いくつかの語においてこの子音を表わすのに他の字を用いることもあるが,いずれも語源的あるいは発音上説明されるべき周辺的な例である.例えば,machine, schedule, Asia, -tion (cf. 「#2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化」 ([2014-11-05-1])) などである.

2014-11-30 Sun

■ #2043. 英語綴字の表「形態素」性 [spelling][grammatology][spelling_pronunciation_gap][orthography][morphology][centralisation]

「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,近現代英語の綴字体系はいくぶん表語的 (logographic) である.もちろん表音文字を標榜するアルファベットを利用している以上,完全に表語的ということはありえないが,先立つ中英語のすぐれて表音的な綴字体系と比較すれば,より表語的な性格を示しているということはできる.

表「語」的と述べてきたが,正確にいえば表「形態素」的 ("morphographic"?) と表現すべきだろう.1つの形態素にある決まった文字列をあてがい,その関係をいつでもどこでも保持するというのが,表「形態素」性の本質である.これは,生成文法の枠組で形態論を研究する者にとってはありがたい状況だろう.理論的で抽象的な基底形が,一般に使用されている具体的な正書法の綴字とおよそ一致するからだ.

Carney (18) は,英語綴字の表「形態素」性について,母音と子音それぞれ例を挙げながら的確に説明を与えている.

2.4 LEXICAL SPELLING

Keeping the spelling of a morpheme constant

The English writing system is not simply concerned with mapping phonemes on to letters. To a large extent it tries to offer the reader a constant spelling for a morpheme in spite of the varying pronunciation of the morpheme in different contexts. Children are taught both a long and a short phonemic value for the simple vowel letters. In spite of the very considerable present-day phonetic differences in pronunciation, the pairs /eɪ/ -- /æ/ (sane, sanity), /aɪ/ -- /ɪ/ (mime, mimic), /əʊ/ -- /ɒ/ (cone, conical, /iː/ -- /e/ (diabetes, diabetic) have a constant vowel letter. Only in the pair /aʊ/ -- /ʌ/ (pronounce, pronunciation) do the vowel letters used in the spelling (<ou> -- <u>) sometimes vary to reflect the surface difference. But even here there are long-short differences such as South, Southern where the morpheme keeps its spelling identity. Similarly the different correspondences /s/ ≡ <c>, /k/ ≡ <c>, and /ʃ/ ≡ <c> allow a constant morphemic spelling in words such as electricity, electrical, electrician. The past tense and participle morpheme {-ed} in regular verbs (ignoring forms such as spelt, spent, dreamt) has a constant <-ed> spelling in spite of the phonemic variation /ɪd/ (waited), /d/ (warned) and /t/ (watched).

上の引用で注目したいのは,<pronounce> と <pronunciation> が表「形態素」性の例外として挙げられていることだ.先日,ある授業で学生からなぜこの動詞と名詞のペアにおいては母音字が異なっているのかという質問を受けていたからだ.歴史的に調べてみる価値はあるだろうが,当面 Carney に基づいて答えることができそうだ.<south> /saʊθ/ と <southern> /sʌðən/ では,母音は異なるが,同じ形態素を一定の綴字で表わそうとする表「形態素」性の原則により,共通して <ou> で綴られる.これが英語綴字の全体としての方針である.しかし,/aʊ/ と /ʌ/ の交替に関しては,例外的に表音主義を採用する <pronounce> vs <pronunciation> のようなものがある.Carney はこのペアが唯一例のように述べているが,<denounce> vs <denunciation>, <renounce> vs <renunciation>, <abound> vs <abundance>, <redound> vs <redundancy> のような例もある.

このような質問が出るということは,<pronounce> vs <pronunciation> に示される表音主義が現代英語の綴字としては例外という直感があるということだ.逆にいえば,<south> vs <southern> の示す表語主義のほうが原則という直感が働いているのだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2014-11-03 Mon

■ #2016. 公的な綴字と私的な綴字 [spelling][standardisation][orthography][johnson][printing][writing]

書き言葉には,formality のレベルが存在する.日本語を書くときにも,それが最終的に公的な印刷物に付される予定であれば,例えば漢字に間違いのないよう気をつけるなど,格段の注意を払うのが普通である.一方,電子メールの文章などでは,印刷物よりは格式度が下がることが多く,ビジネスなど比較的公的な性格の強い文章であっても誤字脱字などは決して少なくない.私的なメール文章であれば,なおさら誤字脱字などが目立つことは,誰しも経験しているところである.さらに,自分しか読むことのない備忘録などでは,文法も乱れており,漢字や句読点も適当に使ったりする.もしそれを人に見られ,書き方が誤っていると指摘されたとしても,私たちはそれは誤りではなく,略式な書き方にすぎないと反論したくなるだろう.書き言葉には,正書法の観点からの正誤とは別の軸として,formality の観点からの格式・略式という軸がある.これは現代英語でも同じである.

英語において綴字の標準化と固定化が着々と進行していた17--18世紀にも,状況は同じだった.綴字には,正誤とは別の軸として formality の軸が存在していた.Addison, Dryden, Swift, Johnson など当時の文人は,1つの固定した正しい綴字で英語を書くことを主張し,正書法の規範を確立しようとしたが,それはあくまで公的な文章を書く場合に限定されていた.というのは,彼らも私信などでは,揺れた綴字を頻繁に用いていたからである.Swift は他人の手紙における綴字には厳しかったにもかかわらず,自らも jail/gaol, hear/here/heer, college/colledge などと揺れていたし,Johnson は自ら書いた辞書でこそ綴字の固定化にこだわったが,私的な書き物では complete/compleet, pamphlet/pamflet, dos/do's/does と変異を示した.Johnson ですら,私信においては特に厳しく正書法を守る必要を感じていなかったのである.Horobin (157) は,17--18世紀におけるこの状況について,以下のように述べている.

Rather being a marker of literacy or education, non-standard spellings in private letters seem to have been considered a marker of relative formality. These private spellings do not appear in printed works, which follow the accepted standard spelling conventions.

この状況は,多かれ少なかれ19世紀以降,現在まで続いているといっても過言ではない.書き言葉については,正書法の問題と formality の問題,あるいは公私の問題とを混同してはならないということだろう.

公私ということでいえば,コンピュータ上でものを書くことが多くなってきた昨今,私的なメモを書いているときですら,半ば自動的にスペルチェッカー,漢字変換,文書校正などのチェック機能が作動するようになってきた.かつては植字工や出版・印刷業者が請けおってきた公的なチェック機能が,現在,コンピュータによって私的な書き物の領域にも侵入してきているといえるだろう.正書法を絶対視する規範主義的な立場の人にとっては,このような自動チェック機能の存在は望ましくすら思われるのかもしれないが,正書法の権化ともいえるかの Swift や Johnson ですら,現代のこの規範の押しつけには辟易するのではないだろうか.「正しさ」が是非とも必要になるのは公的な文脈においてであり,私的な文脈でいちいち「正しさ」を説教されるのは息苦しく感じる.半自動で作動するスペルチェッカーや漢字変換の背後に控えている辞書が一体何なのか,規範の正体が半ばブラックボックスとなっている状況で,常に「正しさ」を強要されているということは,考えてみると息苦しいばかりか,危うさすら感じさせる.Swift と Johnson の見せた公私の区別は,案外,常識的な線をいっていたのかもしれない.

書き言葉への植字工の介入という話題については,「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1]) を参照されたい.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-10-20 Mon

■ #2002. Richard Hodges の綴字改革ならぬ綴字教育 [spelling_reform][spelling][orthography][alphabet][emode][final_e][silent_letter][mulcaster][diacritical_mark]

「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) や「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,16世紀には様々な綴字改革案が出て,綴字の固定化を巡る議論は活況を呈した.しかし,Mulcaster を代表とする伝統主義路線が最終的に受け入れられるようになると,16世紀末から17世紀にかけて,綴字改革の熱気は冷めていった.人々は,決してほころびの少なくない伝統的な綴字体系を半ば諦めの境地で受け入れることを選び,むしろそれをいかに効率よく教育していくかという実際的な問題へと関心を移していったのである.そのような教育者のなかに,Edmund Coote (fl. 1597; see Edmund Coote's English School-maister (1596)) や Richard Hodges (fl. 1643--49) という顔ぶれがあった.

Hodges については「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) でも触れたように,綴字史への関与のほかにも,当時の発音に関する貴重な資料を提供してくれているという功績がある.例えば Hodges のリストには,cox, cocks, cocketh; clause, claweth, claws; Mr Knox, he knocketh, many knocks などとあり,-eth が -s と同様に発音されていたことが示唆される (Horobin 129) .また,様々な発音区別符(号) (diacritical mark) を綴字に付加したことにより,Hodges は事実上の発音表記を示してくれたのである.例えば,gäte, grëat のように母音にウムラウト記号を付すことにより長母音を表わす方式や,garde, knôwn のように黙字であることを示す下線を導入した (The English Primrose (1644)) .このように,Hodges は当時のすぐれた音声学者といってもよく,Shakespeare 死語の時代の発音を伝える第1級の資料を提供してくれた.

しかし,Hodges の狙いは,当然ながら後世に当時の発音を知らしめることではなかった.それは,あくまで綴字教育にあった.体系としては必ずしも合理的とはいえない伝統的な綴字を子供たちに効果的に教育するために,その橋渡しとして,上述のような発音区別符の付加を提案したのである.興味深いのは,その提案の中身は,1世代前の表音主義の綴字改革者 William Bullokar (fl. 1586) の提案したものとほぼ同じ趣旨だったことである.Bullokar も旧アルファベットに数々の記号を付加することにより,表音を目指したのだった.しかし,Hodges の提案のほうがより簡易で一貫しており,何よりも目的が綴字改革ではなく綴字教育にあった点で,似て非なる試みだった.時代はすでに綴字改革から綴字教育へと移り変わっており,さらに次に来たるべき綴字規則化論者 ("Spelling Regularizers") の出現を予期させる段階へと進んでいたのである.

この時代の移り変わりについて,渡部 (96) は「Bullokar と同じ工夫が,違った目的のためになされているところに,つまり17世紀中葉の綴字問題が一種の「ルビ振り」に似た努力になっている所に,時代思潮の変化を認めざるをえない」と述べている.Hodges の発音区別符をルビ振りになぞらえたのは卓見である.ルビは文字の一部ではなく,教育的配慮を含む補助記号である.したがって,形としてはほぼ同じものであったとしても,文字の一部を構成する不可欠の要素として Bullokar が提案した記号は,決してルビとは呼べない.ルビ振りの比喩により,Bullokar の堅さと Hodges の柔らかさが感覚的に理解できるような気がしてくる.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2014-08-22 Fri

■ #1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者 [shakespeare][etymological_respelling][mulcaster][spelling_pronunciation][silent_letter][orthography][popular_passage]

16世紀は,ラテン語に基づく語源的綴字 (etymological_respelling) が流行した時代である.その衒学的な風潮を皮肉って,Shakespeare は Love's Labour's Lost (1594--95) のなかで Holofernes なる学者を登場させている.Holofernes は,語源的綴字の礼賛者であり,綴字をラテン語風に改めるばかりか,その通りに発音すべしとすら吹聴する綴字発音 (spelling_pronunciation) の礼賛者でもある.Holofernes は助手 Nathanial との会話において,Don Armado の無学を非難しながら次のように述べる.

He draweth out the thred of his verbositie, finer then the staple of his argument. I abhore such phanaticall phantasims, such insociable and poynt deuise companions, such rackers of ortagriphie, as to speake dout sine b, when he should say doubt; det, when he shold pronounce debt; d e b t, not d e t: he clepeth a Calfe, Caufe: halfe, haufe: neighbour vocatur nebour; neigh abreuiated ne: this is abhominable, which he would call abbominable, it insinuateth me of infamie: ne intelligis domine, to make frantick lunatick? (Love's Labour's Lost, V.i.17--23 qtd. in Horobin, p. 113--14)

Shakespeare は当時の衒学者を皮肉るために Holofernes を登場させたが,実際に Holofernes の綴字発音擁護論は歴史的な皮肉ともなった.というのは,ここで触れられている doubt, debt, calf, half, neighbour, neigh, abhominable (PDE abbominable) のいずれにおいても,現代英語では問題の子音は発音されないからだ.しかし,これらの子音字は綴字としてはその後定着したのであり,Holofernes の望みの半分はかなえられた結果になる.

さて,Holofernes は綴字に合わせて発音を変える「綴字発音」を唱えたが,むしろ発音に合わせて綴字を変える「発音綴字」の方向もなかったわけではない.例えば,フランス語から借用した中英語の <delite> は,すでに綴字の定着していた <light>, <night> と同じ母音をもつために,類推により <delight> と綴りなおされた.これは,発音を重視し,語源を無視した綴字へ変えるという Holofernes の精神とは正反対の事例である.

冒頭で16世紀は語源的綴字の流行した時代と述べたが,実際には16世紀の綴字論者には,語源重視の Holofernes のような者もあれば,発音重視の者もあった.「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,当時の綴字論には様々な系譜がより合わさっていた.Shakespeare もこの問題に対する自らの立場を作品のなかで示唆しようとしたのではないか.

なお,Holofernes は当時の教育界の重鎮 Richard Mulcaster (1530?--1611) に擬せられるとする解釈があるが,Mulcaster 自身は語源的綴字の礼賛者ではなかったことを付け加えておく.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-08-19 Tue

■ #1940. 16世紀の綴字論者の系譜 [spelling][orthography][emode][spelling_reform][mulcaster][alphabet][grammatology][hart]

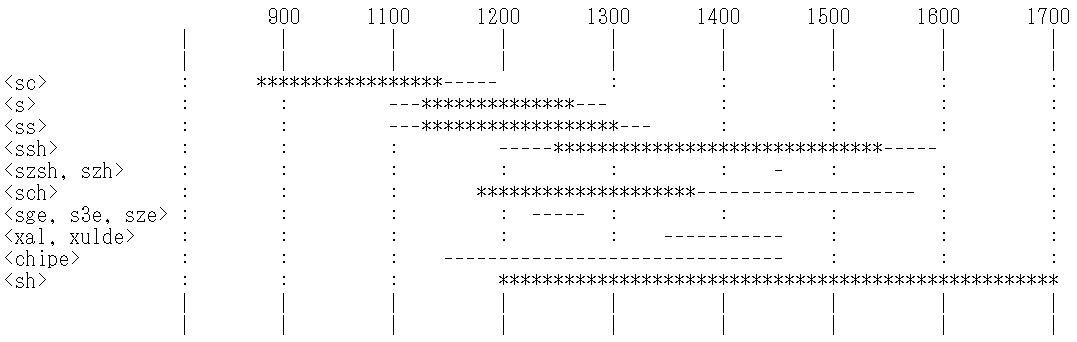

昨日の記事「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) で,数名の綴字論者の名前を挙げた.彼らは大きく表音主義の急進派と伝統主義の穏健派に分けられる.16世紀半ばから次世紀へと連なるその系譜を,渡部 (64) にしたがって示そう.

昨日の記事で出てきていない名前もある.Cheke と Smith は宮廷と関係が深かったことから,宮廷関係者である Waad と Laneham にも表音主義への関心が移ったようで,彼らは Cheke の新綴字法を実行した.Hart は Bullokar や Waad に影響を与えた.伝統主義路線としては,Mulcaster と Edmund Coote (fl. 1597; see Edmund Coote's English School-maister (1596)) が16世紀末に影響力をもち,17世紀には Francis Bacon (1561--1626) や Ben Jonson (c. 1573--1637) を経て,18世紀の Dr. Johnson (1709--84) まで連なった.そして,この路線は,結局のところ現代にまで至る正統派を形成してきたのである.

結果としてみれば,厳格な表音主義は敗北した.表音文字を標榜する ローマン・アルファベット (Roman alphabet) を用いる英語の歴史において,厳格な表音主義が敗退したということは,文字論の観点からは重要な意味をもつように思われる.文字にとって最も重要な目的とは,表語,あるいは語といわずとも何らかの言語単位を表わすことであり,アルファベットに典型的に備わっている表音機能はその目的を達成するための手段にすぎないのではないか.もちろん表音機能それ自体は有用であり,捨て去る必要はないが,表語という最終目的のために必要とあらば多少は犠牲にできるほどの機能なのではないか.

このように考察した上で,「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) の議論を改めて吟味したい.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2014-08-18 Mon

■ #1939. 16世紀の正書法をめぐる議論 [punctuation][alphabet][standardisation][spelling][orthography][emode][spelling_reform][mulcaster][spelling_pronunciation_gap][final_e][hart]

16世紀には正書法 (orthography) の問題,Mulcaster がいうところの "right writing" の問題が盛んに論じられた(cf. 「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1])).英語の綴字は,現代におけると同様にすでに混乱していた.折しも生じていた数々の音韻変化により発音と綴字の乖離が広がり,ますます表音的でなくなった.個人レベルではある種の綴字体系が意識されていたが,個人を超えたレベルではいまだ固定化されていなかった.仰ぎ見るはラテン語の正書法だったが,その完成された域に達するには,もう1世紀ほどの時間をみる必要があった.以下,主として Baugh and Cable (208--14) の記述に依拠し,16世紀の正書法をめぐる議論を概説する.

個人レベルでは一貫した綴字体系が目指されたと述べたが,そのなかには私的にとどまるものもあれば,出版されて公にされるものもあった.私的な例としては,古典語学者であった John Cheke (1514--57) は,長母音を母音字2つで綴る習慣 (ex. taak, haat, maad, mijn, thijn) ,語末の <e> を削除する習慣 (ex. giv, belev) ,<y> の代わりに <i> を用いる習慣 (ex. mighti, dai) を実践した.また,Richard Stanyhurst は Virgil (1582) の翻訳に際して,音節の長さを正確に表わすための綴字体系を作り出し,例えば thee, too, mee, neere, coonning, woorde, yeet などと綴った.

公的にされたものの嚆矢は,1558年以前に出版された匿名の An A. B. C. for Children である.そこでは母音の長さを示す <e> の役割 (ex. made, ride, hope) などが触れられているが,ほんの数頁のみの不十分な扱いだった.より野心的な試みとして最初に挙げられるのは,古典語学者 Thomas Smith (1513--77) による1568年の Dialogue concerning the Correct and Emended Writing of the English Language だろう.Smith はアルファベットを34文字に増やし,長母音に符号を付けるなどした.しかし,この著作はラテン語で書かれたため,普及することはなかった.

翌年1569年,そして続く1570年,John Hart (c. 1501--74) が An Orthographie と A Method or Comfortable Beginning for All Unlearned, Whereby They May Bee Taught to Read English を出版した.Hart は,<ch>, <sh>, <th> などの二重字 ((digraph)) に対して特殊文字をあてがうなどしたが,Smith の試みと同様,急進的にすぎたために,まともに受け入れられることはなかった.

1580年,William Bullokar (fl. 1586) が Booke at large, for the Amendment of Orthographie for English Speech を世に出す.Smith と Hart の新文字導入が失敗に終わったことを反面教師とし,従来のアルファベットのみで綴字改革を目指したが,代わりにアクセント記号,アポストロフィ,鉤などを惜しみなく文字に付加したため,結果として Smith や Hart と同じかそれ以上に読みにくい恐るべき正書法ができあがってしまった.

Smith, Hart, Bullokar の路線は,17世紀にも続いた.1634年,Charles Butler (c. 1560--1647) は The English Grammar, or The Institution of Letters, Syllables, and Woords in the English Tung を出版し,語末の <e> の代わりに逆さのアポストロフィを採用したり,<th> の代わりに <t> を逆さにした文字を使ったりした.以上,Smith から Butler までの急進的な表音主義の綴字改革はいずれも失敗に終わった.

上記の急進派に対して,保守派,穏健派,あるいは伝統・慣習を重んじ,綴字固定化の基準を見つけ出そうとする現実即応派とでも呼ぶべき路線の第一人者は,Richard Mulcaster (1530?--1611) である(この英語史上の重要人物については「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) や mulcaster の各記事で扱ってきた).彼の綴字に対する姿勢は「綴字は発音を正確には表わし得ない」だった.本質的な解決法はないのだから,従来の慣習的な綴字を基にしてもう少しよいものを作りだそう,いずれにせよ最終的な規範は人々が決めることだ,という穏健な態度である.彼は The First Part of the Elementarie (1582) において,いくつかの提案を出している.<fetch> や <scratch> の <t> の保存を支持し,<glasse> や <confesse> の語末の <e> の保存を支持した.語末の <e> については,「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1]) でみたような規則を提案した.

「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1]) でみたように,Mulcaster の提案は必ずしも後世の標準化された綴字に反映されておらず(半数以上は反映されている),その分だけ彼の歴史的評価は目減りするかもしれないが,それでも綴字改革の路線を急進派から穏健派へシフトさせた功績は認めてよいだろう.この穏健派路線は English Schoole-Master (1596) を著した Edmund Coote (fl. 1597) や The English Grammar (1640) を著した Ben Jonson (c. 1573--1637) に引き継がれ,Edward Phillips による The New World of English Words (1658) が世に出た17世紀半ばまでには,綴字の固定化がほぼ完了することになる.

この問題に関しては渡部 (40--64) が詳しく,たいへん有用である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow