2015-09-18 Fri

■ #2335. parliament [parliament][etymology][etymological_respelling][history][med][spelling]

英国は,議会の国である.イングランド政治史は,国王と議会の勢力争いの歴史という見方が可能であり,parliament という単語のもつ意義は大きい.英語史においてもイングランド議会史は重要であり,このことは昨日の記事「#2334. 英語の復権と議会の発展」 ([2015-09-17-1]) で触れた通りである.また,「#880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語」 ([2011-09-24-1]) でみたように,parliament は,アメリカ英語に対してイギリス英語を特徴づけるキーワードの1つともなっている.

parliament という語は,Anglo-Norman の parlement, parliment, parliament や Old French, Middle French の parlement が,13世紀に英語へ借用されたものであり,原義は「話し合い,会議」である (cf. ModF parler (to speak); PDE parley) .これらの源となるラテン語では parlamentum という形が用いられたが,イギリスの文献のラテン語においては,しばしば parliamentum の綴字が行われていた.ただし,英語では借用当初は -e- などの綴字が一般的であり,-ia- の綴字が用いられるようになるのは15世紀である.MED の parlement(e (n.) により,多様な綴字を確認されたい.

-ia- 形の発展については,確かなことはわかっていないが,ラテン語の動詞語尾 -iare や,それに対応するフランス語の -ier の影響があったともされる (cf. post-classical L maniamentum (manyment), merciamentum (merciament)) .現代英語では,-ia- は発音上 /ə/ に対応することに注意.

parliament という語とその指示対象が歴史的役割を担い始めたのは,Henry III (在位 1216--72) の治世においてである.OALD8 の parliament の項の文化欄に以下の記述があった.この1語に,いかに英国史のエッセンスが詰まっていることか.

The word 'parliament' was first used in the 13th century, when Henry III held meetings with his noblemen to raise money from them for government and wars. Several kings found that they did not have enough money, and so they called together representatives from counties and towns in England to ask them to approve taxes. Over time, the noblemen became the House of Lords and the representatives became the House of Commons. The rise of political parties in the 18th century led to less control and involvement of the sovereign, leaving government in the hands of the cabinet led by the prime minister. Although the UK is still officially governed by Her Majesty's Government, the Queen does not have any real control over what happens in Parliament. Both the House of Lords and the House of Commons meet in the Palace of Westminster, also called the Houses of Parliament, in chambers with several rows of seats facing each other where members of the government sit on one side and members of the Opposition sit on the other. Each period of government, also called a parliament, lasts a maximum of five years and is divided into one-year periods called sessions.

2015-09-17 Thu

■ #2334. 英語の復権と議会の発展 [law_french][register][french][bilingualism][latin][reestablishment_of_english][history][parliament][hundred_years_war]

ノルマン征服 (norman_conquest) でいったん地位の下落した英語が,中英語期半ばからフランス語やラテン語に抗して徐々に復権していく過程について,本ブログでは reestablishment_of_english の各記事で取り上げてきた.英語の復権は数世紀にわたる緩慢な過程であるため,途中の各段階での共時的な状況がとらえにくい.この点で,同じく緩慢に進行した「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1]) とも類似する.この種の歴史的状況をよく理解するためには,同じ問題を様々な角度から眺め,立体的な像を作り上げていくしかない.

関連した問題として,先日「#2330. 13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語」 ([2015-09-13-1]) を取り上げた.今回は,出版されたばかりの,読みやすい君塚直隆氏によるイギリス史概説書より,同じく法律まわりの使用言語という観点から,英語の復権について触れられている箇所があるので,引用したい.

「ノルマン征服」以後,イングランド貴族の日常言語はフランス語であり,公式の文書などにはラテン語が用いられてきた.これがジョンによる「ノルマン喪失」以降,貴族の間でも英語が日常的に使われ,エドワード3世治世下の一三六三年からは議会での日常語は正式に英語と定められた.庶民院にはフランス語ができない層が数多くいたこととも関わっていた.

議会の公式文書のほうは,一五世紀前半まではラテン語とともにフランス語が使われていたが,一四八九年からは法令の草稿も英語となった(議会制定法自体はラテン語のまま).最終的に法として認められる「国王による裁可」(ロイヤル・アセント)も,一七世紀前半まではフランス語が使われていたが,共和制の到来(一六四九年)とともに英語に直され,以後今日まで続いている. (134--35)

引用でも示唆されているとおり,英語の復権は,議会の発展と少なからず並行している.13世紀以降,イングランドの歴代の王は,John の失った大陸の領地を奪還すべく対仏戦争をしかけてゆく.しかし,戦争は費用がかかる.特に14世紀の百年戦争に際して,Edward III は戦費調達のために国民に対する課税を要求したが,すでにその時代までには,国王であれ非課税者の代表が集まる議会の承認なくしては実現しにくい案件となっていた.国政における議会の役割が大きくなり,構成員,審議内容,手続きなどが洗練されてきたのが,Edward III の治世 (1327--77) だった.この時代に,英語が公的な使用を認められてゆくようになるというのは,偶然ではない.

話し言葉の世界では上記のように英語の復権が着々と進んだが,書き言葉の世界ではまだまだ伝統と惰性が物を言い,フランス語とラテン語がしばらく公用語としての地位を守り続けることになった.それでも,数世紀単位でみれば,やはり公的な英語の復権の潮流は,中英語半ばにはすでに生まれていたとみてよいだろう.

・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.

2015-07-15 Wed

■ #2270. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (3) [history][ame][bre][ame_bre][geography][map][demography][rhotic]

「#2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1)」 ([2015-07-06-1]),「#2262. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (2)」 ([2015-07-07-1]) に引き続いての話題.[2015-07-07-1]では,Fisher を参照した Gramley による具体的な数字も示しながら,初期移民の人口統計を簡単に確認したが,この Fisher 自身は David Hackett Fischer による Albion's Seed (1989年) に拠っているようだ.さらに,この D. H. Fischer という学者は,アメリカ英語史研究者の先達である Hans Kurath, George Philip Krapp, Allen Walker Read, Albert Marckwardt, Raven McDavid, Cleanth Brooks 等に依拠しつつ,具体的な人口統計の数字を提示しながら,イギリス英語とアメリカ英語の連続性を主張しているのである.

Fischer の記述を信頼して Fisher がまとめた(←名前の綴りが似ていて混乱するので注意!)初期移民史について,以下に引用しよう (Fisher 60) .初期植民地への移民の95%以上がイギリスからであり,それは4波にわかれて行われたという.

1. 20,000 Puritans largely from East Anglia to to New England, 1629--41, to escape the tyranny of the crown and the established church that led to the Puritan revolution;

2. 40,000 Cavaliers and their servants largely from the southwestern counties of England to the Chesapeake Bay area and Virginia, 1642--75, to escape the Long Parliament and Puritan rule;

3. 23,000 Quakers from the North Midlands and many like-minded evangelicals from Wales, Germany, Holland, and France, to the Delaware Valley and Pennsylvania, 1675--1725, to escape the Act of Uniformity in England and the Thirty Years War in Europe;

4. 275,000 from the North Border regions of England, Scotland, and Ulster to the backcountry of New England, western Pennsylvania, and the Appalachians, 1717--75, to escape the endemic conflict and poverty of the Border regions, and especially the 1706--7 Act of Union between England and Scotland, which brought about the "pacification" of the border, transforming it from a combative society in need of many warriors to a commercial and industrial society in need of no warriors, with the consequent large-scale displacement of the rural population.

Fischer は伝統的なアメリカへの初期移民史の記述を人口統計によって補強したということだが,これは英語変種の連続性を考える上では非常に重要な情報である.

イギリス変種からアメリカ変種への連続性を論じる際に必ず話題になるのは,non-prevocalic /r/ である.この話題については「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) と「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]) で合わせて導入し,「#1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2)」 ([2012-10-15-1]) で問題の複雑さに言及したとおりだが,Fisher (75--77) も慎重な立場からこの問題に対している.確かに,250年ほど前に non-prevocalic /r/ の消失がロンドン近辺で始まったということと,アメリカへの移民が17世紀前半に始まったということは,アナクロな関係ではあるのだ.それでも,歴史言語学的な連続性に関する軽々な主張は慎むべきであるものの,一方で英語史研究において連続性の可能性に注意を払っておくことは常に必要だとも感じている.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Fisher, J. H. "British and American, Continuity and Divergence." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. English in North America. Ed. J. Algeo. Cambridge: CUP, 2001. 59--85.

2015-07-07 Tue

■ #2262. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (2) [history][ame][bre][ame_bre][geography][map][demography]

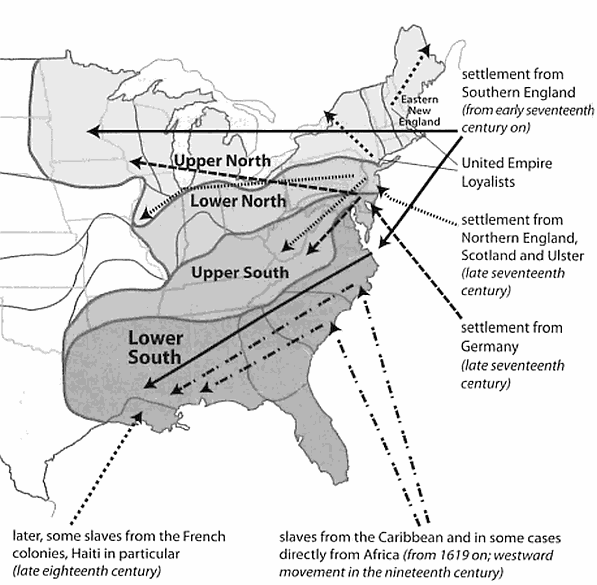

昨日の記事「#2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1)」 ([2015-07-06-1]) に引き続いての話題.「#1301. Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイト」 ([2012-11-18-1]) と「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]) で紹介した Gramley の英語史書は,地図や図表が多く,学習や参照に便利である.イギリスからアメリカへの初期の移民のパターンについても,"Major sources and goals of immigration" (248) と題する有用なアメリカ東海岸の地図が掲載されている.Gramley の地図では,ブリテン諸島からの移民のルートのほか,ドイツ,カリブ諸島,ドイツからの移民の流入の経路なども示されている.

いずれの移民もアメリカ英語の方言形成に何らかの貢献をしていると考えられるが,昨日の記事 ([2015-07-06-1]) および「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]) を参照してわかるとおり,ブリテン諸島からの移民がとりわけ重要な役割を果たしたことはいうまでもない.ブリテン諸島からの移民について,人口統計を含めた要約的な文章が Gramley (246) にあるので,引用しよう.

The English language which the settlers carried along with them was, of course, that of England. The colonists surely brought various regional forms, but it is generally accepted that the largest number of those who arrived came from southern England. Baugh (1957) concludes --- on the limited evidence of 1281 settlers in New England and 637 in Virginia for whom records exist for the time before 1700 --- that New England was predominantly settled from the southeastern and southern counties of England (about 60%) as was Virginia (over 50%). Fisher's figures indicate that 20,000 Puritans came between 1629 and 1641, the largest part from Essex, Suffolk, Cambridgeshire, and East Anglia with fewer than 10% from London, and that 40,000 "Cavaliers" fled especially from London and Bristol during the Civil War and went to the Chesapeake area and Virginia (Fisher 2001: 60). The Middle Colonies of Pennsylvania, new Jersey, and Delaware probably had a much larger proportion from northern England, including 23,000 Quakers and Evangelicals from England, Wales, Germany, Holland, and France. Over 250,000 from northern England, the Scottish Lowlands, and especially Ulster settled in the back country . . . . In each of the areas settled the nature of the language was set by speech patterns established by the first several generations.

アメリカの New England や南部への移民には,イングランド南部の出身者が多く関与し,アメリカの中部諸州そしてさらに奥地へは,イングランド北部,ウェールズ,スコットランド,アイルランドからの移民が多かったことが改めて確認できるだろう.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Baugh, A. C. A History of the English Language. 2nd ed. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.

・ Fisher, J. H. "British and American, Continuity and Divergence." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. English in North America. Ed. J. Algeo. Cambridge: CUP, 2001. 59--85.

2015-07-06 Mon

■ #2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1) [history][ame][bre][ame_bre][rhotic][geography][map][demography]

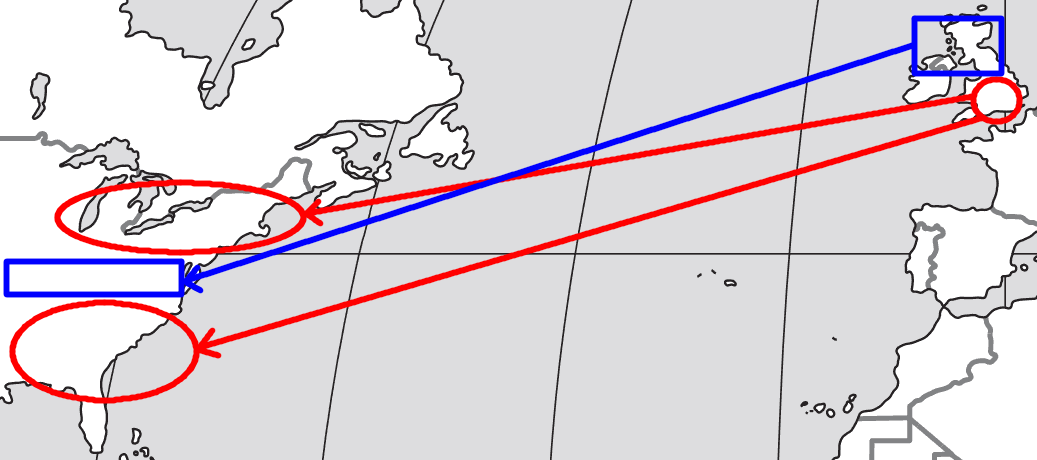

標題は「#1701. アメリカへの移民の出身地」 ([2013-12-23-1]) で取り上げた話題だが,今回は地図を示しつつ解説する.

アメリカ英語の方言形成過程を理解するには,17世紀に始まるイギリス諸島からの初期の移民と,その後のアメリカ内での移住の歴史が大きく関わってくる.イギリス人によるアメリカへの植民は,1607年の Jamestown の建設に始まるが,この植民に携わったのは主としてイングランド南部出身者だった.最初の入植者として彼らの言語的な役割は大きく,イングランド南部方言が Jamestown にもたらされ,後にアメリカ南部に拡がる契機が作られた.

1620年に Plymouth にたどり着いた "Pilgrim fathers" にも,イングランド南部(および東部)出身者が多かった.彼らは,先の入植者と同様に,およそイングランド南部の方言特徴を携えて新大陸に渡ったのであり,New England を中心とした北東部海岸地域にその方言特徴を定着させた.

一方,1680年代からはイングランド中部・北部やウェールズからのクエーカー教徒 (Quakers) が大挙して Pennsylvania へ入植した.Pennsylvania などの中部へは,さらに18世紀の半ばにスコットランド系アイルランド人 (Scots-Irish) が数多く流入し,後の西部開拓の原動力となった.また,19世紀半ばにも多くのアイルランド人が押し寄せた.中部諸州に入り,西部へと展開したこれらイングランド南部以外の地域からやってきた移民たちは,いわば非標準的といえるイギリス諸方言を携えて新大陸にやってきたのだが,この諸方言こそが,後のアメリカにおける主たる方言となる中部方言 (Midland dialect) の種だったのである.

イギリス諸島からの移民の出身地と方言を念頭に,上記をまとめると次のようになる.標準的なイングランド南部方言を携えたイングランド南部出身者は,その標準変種をアメリカの New England や南部諸州へと伝えた.一方,非標準的なイングランド中部・北部,ウェールズ,スコットランド,アイルランドの諸方源を携えた地方出身者は,その非標準変種をアメリカの Pennsylvania や中部諸州,そして西部へと広く伝えた.大雑把に図式化すると,以下の地図の通りである.

このようなアメリカ英語形成期 (1607--1790) における初期移民の効果は,現代アメリカ英語の non-prevocalic /r/ の分布によく反映されていると言われる.「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]) の地図に示した通り,大雑把にいってアメリカ中部・西部の広い地域では car, four などの語末の /r/ は発音される,すなわち rhotic である.これは,「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) で見たように,現代のイングランド周辺地域の方言が non-rhotic であることに対応する.一方,アメリカの New England と南部諸州では,およそ non-rhotic である.これは,イングランドの中心部がおよそ rhotic であることと符合する.[2010-07-24-1]で触れたとおり,この分布は偶然ということではなく,歴史的な連続性を疑うべきだろう.

移民先の方言の形成や分布を論じるにあたっては,移民の出身地と携えてきた方言に注目することが肝要である.関連して,以下の記事も参照.

・ 「#1698. アメリカからの英語の拡散とその一般的なパターン」 ([2013-12-20-1])

・ 「#1699. アメリカ発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-21-1])

・ 「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1])

・ 「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1])

・ 「#1711. カリブ海地域の英語の拡散」 ([2014-01-02-1])

2015-07-02 Thu

■ #2257. 英語変種の多様性とフランス語変種の一様性 [french][variety][history][lingua_franca]

近代に発達した国際語の代表として,英語とフランス語がある.いずれも植民地主義の過程で世界各地に広がった媒介言語 (cf. 「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1])) であり,lingua_franca である.しかし,両言語の世界における社会言語学的なあり方,そして多様性・一様性の度合いは顕著に異なる.Bailey and Görlach (3) の序章における以下の文章が目を引いた.

The social meanings attached to French and to English in the colonies where they were used differed markedly. Ali A. Mazrui, a Ugandan scholar, has summarized this difference by pointing to the "militant linguistic cosmopolitanism among French-speaking African leaders," a factor that inhibited national liberation movements in countries where French served as the sole common national language. "The English language, by the very fact of being emotionally more neutral than French," he writes, "was less of a hindrance to the emergence of national consciousness in British Africa" (1973, p. 67). This view is confirmed by President Leopold S. Senghor of Senegal, himself a noted poet who writes in French. English, in Senghor's opinion, provides "an instrument which, with its plasticity, its rhythm and its melody, corresponds to the profound, volcanic affectivity of the Black peoples" (1975, p. 97); writers and speakers of English are less inclined to let respect for the language interfere with their desire to use it. One consequence of this difference in attitudes is that French is generally more uniform across the world (See Valdman 1979), while English has developed a series of distinct national standards.

ここでは英語の開放的な性格とフランス語の規範的な性格が対比されており,その違いが相対的な意味において英語変種の多様性とフランス語変種の一様性をそれぞれもたらしていることが述べられている.英語にも規範主義的な傾向はないわけではないし,フランス語にも変種は少なからず存在する.しかし,比較していえば,英仏語の社会言語学的な振る舞い,すなわち諸変種の多寡は,確かに上記のとおり対照的だろう.

英仏(語)は歴史的にも,社会言語学的にも対比して見られることが多い.植民地統治の様式も違うし,その後の言語の国際的な展開の仕方も異なれば,言語規範主義に対する態度も隔たっている.これらの差異は,それぞれの国が取ってきた政治政策,言語政策の帰結であり,それ自体が歴史的所産である.対比の裏に類似性も少なからず存在するのは確かだが,対立項に着目することによって,それぞれの特徴が鮮やかに浮き彫りになる.

英仏語の社会言語学的振る舞いに関する差異については,以下の記事で扱ってきたので,ご参照を.

・ 「#141. 18世紀の規範は理性か慣用か」 ([2009-09-15-1])

・ 「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」 ([2011-01-13-1])

・ 「#1821. フランス語の復権と英語の復権」 ([2014-04-22-1])

・ 「#2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語」 ([2015-04-30-1])

・ Bailey, Richard W. and Manfred Görlach, eds. English as a World Language. Ann Arbor: U of Michigan P, 1983.

2015-06-30 Tue

■ #2255. 言語変化の原因を追究する価値について [causation][language_change][methodology][history]

言語変化研究に限らず,研究対象に関する5W1Hの質問のなかで最も難物なのが Why であることは論を俟たないだろう.一般に,学問研究において,最終的に知りたいのは Why の答えである.しかし,一昨日の記事「#2253. 意味変化の原因を論じるのがなぜ難しいか」 ([2015-06-28-1]) でも話題にしたように,意味変化はもとより言語変化の諸事例の原因を探り,論じるというのは想像以上の困難を伴う.論者によって,「言語変化の原因は原則として multiple causation である」とか,「言語変化に原因などない」いなど様々な立場がある (cf. 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]),「#2143. 言語変化に「原因」はない」 ([2015-03-10-1])).

言語変化の原因の追究に慎重な立場を取る者もいることは了解しているが,いかに難しい問いであろうとも,歴史言語学や言語史において Why という問いかけをやめてしまうことを弁護することはできないと私は考えている.基本的には「#1123. 言語変化の原因と歴史言語学」 ([2012-05-24-1]) で引用した Smith の態度を支持したい.Smith は,音変化に関する著書の前書き (ix--x) でも,Why を問うことの妥当性と必要性を力説している.

Some levels of language, of course, are easier to discuss in 'why?' terms than others. With regard to the lexicon, for instance, it seems fairly undeniable that the presence of French-derived vocabulary in English relates to the geographical proximity of the two languages and to historical events (the Norman Conquest, for instance), while most scholars---not of course all---hold that inflectional loss during the transition from Old to Middle English relates in some way to contact developments such as the interaction between English and Norse. Sound change, as has been acknowledged by many scholars, is perhaps a trickier phenomenon to discuss in 'why?' terms. However, this book argues that it is nevertheless possible to develop historically plausible and worthwhile accounts of the changes which have taken place in the history of English sounds, bearing in mind all necessary caveats about the status of such explanations. After all, historians of politics, economics, religion, etc., have all felt able to ask 'why?' questions: Why did the Roman Empire collapse? Why did the Reformation happen? Why did the Jacobites fail? Why did the French Revolution or the First World War take place? Why did the Russian Revolution happen when it did? Why did the Industrial Revolution take place when and where it did? All these questions are considered entirely legitimate in historiography, even if no final, unequivocal, answers are forthcoming. If historical linguistics is a branch of history---and it is an argument of this book that it is---then it seems rather perverse not to allow historical linguists to address 'why?' questions as well.

まったく同じ趣旨で,私自身も Hotta (2) で,次のように述べたことがあるので,引用しておきたい.

In historical linguistics, the importance of asking not only the "how" but also the "why" of development must be stressed. In my view the question "why" should be a natural step that follows the question of "how," but linguists have long refrained from asking "why" through academic modesty. I believe, however, that it is allowable to speak less ambitiously of conditioning factors, rather than absolute causes, of language change.

おそらく言語変化に "the cause(s)" を求めることはできない."conditioning factors" を求めようとするのが精一杯だろう.後者の追究のことを指して,私は "Why?" や「原因」という表現を用いてきたし,今後も用いていくつもりである.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

・ Hotta, Ryuichi. "The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." PhD thesis, University of Glasgow. Glasgow, November 2005.

2015-06-18 Thu

■ #2243. カナダ英語とは何か? [variety][canadian_english][bilingualism][language_planning][sociolinguistics][history][sobokunagimon]

昨日の記事「#2242. カナダ英語の音韻的特徴」 ([2015-06-17-1]) でカナダ英語の特徴の一端に触れた.カナダ英語とは何かという問題は,変種 (variety) を巡る本質的な問題を含んでいる (cf. 「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]),「#2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles」 ([2015-06-16-1])) .Brinton and Fee (439) は,カナダ英語の概説を施した章の最後で,カナダ英語とは何かという問いについて,次のような回答を与えている.

Canadian English is the outcome of a number of factors. Canadian English was initially determined in large part by Canada's settlement by immigrants from the northern United States. Because of the geographical proximity of the two countries and the intertwining of their histories, economic systems, international policies, and print and especially television media, Canadian English continues to be shaped by American English. However, because of the colonial and postcolonial history of the British Empire, Canadian English is also strongly marked by British English. The presence of a long-standing and large French-speaking minority has also had an effect on Canadian English. Finally, social conditions, such as governmental policies of bilingualism, immigration, and multiculturalism and the politics of Quebec nationalism, have also played an important part in shaping this national variety of English.

ここでのカナダ英語の定義は,言語学的特徴に基づくものではなく,カナダの置かれている社会言語学的環境や歴史的経緯を踏まえたものである.カナダ英語の未来を占うのであれば,アメリカ英語の影響力の増大は確実だろう.一方で,社会的多言語使用という寛容な言語政策とその意識の浸透により,カナダ英語は他の主要な英語変種に比べて柔軟に変化してゆく可能性が高い.

これまでにゼミで指導してきた卒業論文をみても,日本人英語学習者のなかには,カナダ英語(そして,オーストラリア英語,ニュージーランド英語)に関心をもつ者が少なくない.英米の2大変種に飽き足りないということもあるかもしれないが,日本人はこれらの国が基本的に好きなのだろうと思う.そのわりには,国内ではこれらの英語変種の研究が少ない.Canadian English は,社会言語学的にもっともっと注目されてよい英語変種である.

・ Brinton, Laurel J. and Margery Fee. "Canadian English." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. Cambridge: CUP, 2001. 422--40 .

2015-06-04 Thu

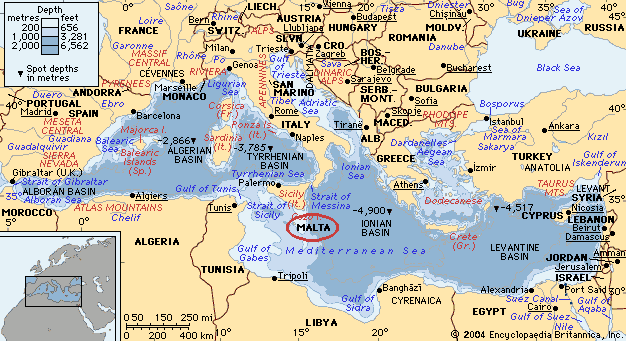

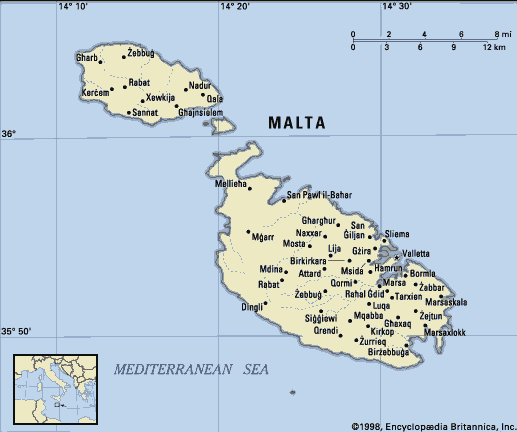

■ #2229. マルタの英語事情 (2) [esl][new_englishes][diglossia][bilingualism][sociolinguistics][history][maltese][maltese_english]

昨日の記事 ([2015-06-03-1]) に引き続き,マルタの英語事情について.マルタは ESL国であるといっても,インドやナイジェリアのような典型的な ESL国とは異なり,いくつかの特異性をもっている.ヨーロッパに位置する珍しいESL国であること,ヨーロッパで唯一の土着変種の英語をもつことは昨日の記事で触れた通りだが,Mazzon (593) はそれらに加えて3点,マルタの言語事情の特異性を指摘している.とりわけイタリア語との diglossia の長い前史とマルタ語の成立史の解説が重要である.

There are various reasons for the peculiarity of the Maltese linguistic situation: 1) the size of the country, a small archipelago in the centre of the Mediterranean; 2) the composition of the population, which is ethnically and linguistically quite homogeneous; 3) its history previous to the British domination; throughout the centuries, Malta had undergone various invasions, its political history being intimately connected with that of Southern Italy. This link, together with the geographical vicinity to Italy, encouraged the adoption of Italian as a language of culture and, more generally, as an H variety in a well-established situation of diglossia. Italian has been for centuries a very prestigious language throughout Europe, since Italy has one of the best known literary traditions and some of the oldest European universities. Maltese is a language of uncertain origin; it was deeply "restructured" or "refounded" on Semitic lines during the Arab domination, between 870 and 1090 A.D. It has since then followed the same path as other spoken varieties of Arabic, losing almost all its inflections and moving towards analytical types; the close contact with Italian helped in this process, also contributing large numbers of vocabulary items.

現在のマルタ語と英語の2言語使用状況の背景には,シックな言語としての英語への親近感がある.世界の多くのESL地域において,英語に対する見方は必ずしも好意的とは限らないが,マルタでは状況が異なっている.ここには,国民の "integrative motivation" が関与しているという.

The role of this integrative motivation must always be kept in mind in the case of Malta, since the relative cultural vicinity and the process through which Malta became part of the Empire made this case somehow anomalous; many Maltese today simply deny they ever were just a "colony"; young people seem to partake in this feeling and often stress the point that the British never "invaded" Malta: they were invited. There is a widespread feeling that the British never really colonialized the country, they just "came to help"; the connection of the Maltese people with Britain is still quite strong, not only through the British tourists: in many shops and some private houses, alongside the symbols of Catholicism, portraits of the British Royal Family are proudly displayed on the walls. (Mazzon 597)

確かに,マルタはESL地域のなかでは特異な存在のようである.マルタの言語(英語)事情は,社会歴史言語学的に興味深い事例である.

・ Mazzon, Gabriella. "A Chapter in the Worldwide Spread of English: Malta." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 592--601.

2015-06-03 Wed

■ #2228. マルタの英語事情 (1) [esl][new_englishes][bilingualism][diglossia][language_planning][sociolinguistics][history][maltese][maltese_english]

マルタ共和国 (Republic of Malta) は,「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]),「#215. ENS, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1]) で触れたように,ヨーロッパ内では珍しい ESL (English as a Second Language) の国である.同じく,ヨーロッパでは珍しく英連邦に所属している国でもあり (cf. 「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1])),さらにヨーロッパで唯一といってよいが,土着変種の英語が話されている国でもある.マルタと英語との緊密な関わりには,1814年に大英帝国に併合されたという歴史的背景がある (cf. 「#777. 英語史略年表」 ([2011-06-13-1])).地理的にも歴史的にも,世界の他の ESL 地域とは異なる性質をもっている国として注目に値するが,マルタの英語事情についての詳しい報告はあまり見当たらない.関連する論文を1つ読む機会があったので,それに基づいてマルタの英語事情を略述したい.

|  |

マルタは地中海に浮かぶ島嶼国で,幾多の文明の通り道であり,地政学的にも要衝であった.Ethnologue の Malta によると,国民42万人のほとんどが母語としてマルタ語 (Maltese) を話し,かつもう1つの公用語である英語も使いこなす2言語使用者である.マルタ語は,アラビア語のモロッコ口語変種を基盤とするが,イタリア語や英語との接触の歴史を通じて,語彙の借用や音韻論・統語論の被ってきた著しい変化に特徴づけられる.この島国にとって,異なる複数の言語の並存は歴史を通じて通常のことであり,現在のマルタ語と英語との広い2言語使用状況もそのような歴史的文脈のなかに位置づける必要がある.

1814年にイギリスに割譲される以前は,この国において社会的に威信ある言語は,数世紀にわたりイタリア語だった.法律や政治など公的な状況で用いられる「高位の」言語 (H[igh Variety]) はイタリア語であり,それ以外の日常的な用途で用いられる「低位の」言語 (L[ow Variety]) としてのマルタ語に対立していた.社会言語学的には,固定的な diglossia が敷かれていたといえる.19世紀に高位の言語がイタリア語から英語へと徐々に切り替わるなかで,一時は triglossia の状況を呈したが,その後,英語とマルタ語の diglossia の構造へと移行した.しかし,20世紀にかけてマルタ語が社会的機能を増し,現在までに diglossia は解消された.現在の2言語使用は,固定的な diglossia ではなく,社会的に条件付けられた bilingualism へと移行したといえるだろう(diglossia の解消に関する一般的な問題については,「#1487. diglossia に対する批判」 ([2013-05-23-1]) を参照).

現在,マルタからの移民は,英語への親近感を武器に,カナダやオーストラリアなどへ向かうものが多い.新しい中流階級のエリート層は,上流階級のエリート層が文化語としてイタリア語への愛着を示すのに対して,英語の使用を好む.マルタ語自体の価値の相対的上昇とクールな言語としての英語の位置づけにより,マルタの言語史は新たな段階に入ったといえる.Mazzon (598) は,次のように現代のマルタの言語状況を総括する.

[S]ince the year 1950, the most important steps in language policy have been in the direction of the promotion of Maltese and of the extension of its use to a number of domains, while English has been more and more widely learnt and used for its importance and prestige as an international language, but also as a "fashionable, chic" language used in social gatherings and as a status symbol . . . .

・ Mazzon, Gabriella. "A Chapter in the Worldwide Spread of English: Malta." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 592--601.

2015-04-28 Tue

■ #2192. La Francophonie (1) [french][history][linguistic_imperialism][francophonie][hfl]

「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]) のフランス(語)版と呼んでよいものに,La Francophonie (フランス語圏連邦)がある.雑誌「ふらんす」の4月号に,「世界に拡がるフランコフォニー Le Monde de la Francophonie」と題する記事をみかけた.その30頁に次のように説明がある. *

「フランス語の振興と文化的・言語的多様性の振興」「平和,民主主義,人権の推進」「教育と研究の支援」「持続的発展に繋がる協力の開発」を使命とする国際フランコニー機構 (OIF: Organisation internationale de la Francophonie) .世界80に及ぶ構成国と地域は5大陸すべてに分布するが,そのすべてがフランス語を公用語とする「フランス語圏」というわけではない.「フランコフォニー」とは,フランス語を共通の価値観として上記使命のもと2年ごとにサミットを行ない,さまざまな活動に取り組む国際的組織である.

言葉尻をとらえるようだが,上の引用内で「フランス語を共通の価値観として」というくだりが理解できない.個別言語に何らかの価値があるとか,個別言語にある価値観が付随しているとかいうことは理解できる.フランス語は素晴らしい言語である,論理的な言語である,平和の言語である等々の価値づけのことだ.フランス語に対するこれらの価値づけが妥当かどうかということではなく,個別言語には往々にしてこのような価値づけがなされるものだという意味で,言語に価値観が付随していることは理解できる.しかし,上の引用では,フランス語に価値観が付随していると述べているのではなく,フランス語という個別言語を「価値観とし」とある.しかも,「共通の価値観とし」とまで述べている.これは一体何を意味するのだろうか.個別言語を価値観とするという言い方は,その表現の奥で何かをすりかえているような気がして,うさんくささを感じざるを得ない.The Commonwealth of Nations も La Francophonie も,言語の求心力を利用して緩やかな国際クラブを作ろうという趣旨だと思われるが,そこに政治性が強く付与されるようになると,イギリスやフランスによる新植民地主義であるとの懸念が生じる.La Francophonie には反英語帝国主義の旗手という側面もあるが,一歩誤れば,それ自身が言語帝国主義 (linguistic_imperialism) の信奉者・実践者となる危うさも帯びているように思う.

国際政治体としての La Francophonie の淵源は1960年代にあるが,その後,いくつかの段階を経て発展してきた.最初の国際サミットは,1986年にミッテラン大統領の呼びかけによりヴェルサイユで開催された.以後,およそ2年に1度のペースでサミットが開かれている.La Francophonie と OIF の沿革について,Perret のフランス語史のコラム (71) を引用しよう.

La Francophonie et la francophonie La Francophonie (avec une majuscule), organisation plus politique que linguistique, est née au debut des années 1960 de la volonté de quelques dirigeants de nations francophones devenues indépendeantes, comme Hamani Diori, Habib Bourguiba, Norodom Shihanouk et Leopold Sédar Senghor, malgré les réticences de la France, alor peu désireuse de s'impliquer dans un «Commonwealth français». De Conférence des états francophones (1969) en Organisation commune africaine et malgache (1966) et en Agence de coopération culturelle et technique (1970), l'idée prit corps et le gouvernement canadien finit par accepter que le Québec et le Nouveau-Brunswick soient inclus dans l'organisation naissante. Les sommets francophones ont commencé à se réunir à partir de 1986; ils ne regroupent pas seulement des États dont l'une des langues officielle est le français, mais aussi des régions, des «États associés» et des «États observateur», si bien que cette Organisation internationale de la francophonie compte en son sein des pays non francophones comme l'Albanie, la Bulgarie, La Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, la Macédoine, la Moldavie, le Mozambique, la Pologne, la Roumanie, Saint-Thomas-et-Prince, la Serbie et l'Ukraine, pays qui ont choisi le français comme langue d'enseignement, première ou seconde, et/ou comme langue internationale. Aussi ne parle-t-on plus d'États francophones mais d'États ayant le français en partage.

より詳しい歴史については,La Francophonie の公式サイトより Une histoire de la francophonie - Organisation internationale de la Francophonie に詳しい.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2014-11-17 Mon

■ #2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史 [dialect][standardisation][history][popular_passage][language_myth]

昨日の記事「#2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-16-1]) に引き続き,今日はイギリス版を.昨日も述べたように,方言の抑圧はおよそ国語の標準化と軌を一にしている.標準化の圧力が強くなればなるほど,方言の弾圧も強くなるという構図だ.イギリスでは,英語標準化の動きは初期近代英語期に始まり,およそ連動して方言を蔑視する風潮が1600年頃までに生じていた.George Puttenham (1530?--90) によるものとされる The Arte of English Poesie (1589) は,ロンドンの宮廷で話される英語を標準語として推奨し,それ以外の方言は避けるべきであるとしている.

neither shall he take termes of Northernmen, such as they vse in dayly talke, whether they be noble men or gentlemen, or of their best clerkes all is a matter: nor in effect any speach vsed beyond the river of Trent, though no man can deny but that theirs is the purer English Saxon at this day, yet it is not so Courtly nor yet so currant as our Southerne English is, no more is the far Westerne mans speach: ye shall therfore take the vsuall speach of the Court, and that of London and the shires lying about London within lx myles, and not much above. (cited in Upton and Widdowson 6)

17世紀後半の王政復古時代には方言使用は嘲笑の的となり,18世紀には Swift, Dryden, Johnson などの標準化推進派の文人が精力的に活動するに及んで,方言使用は嫌悪の対象にすらなった.18世紀後半から19世紀にかけては規範主義の名のもとに,方言の地位はますます下落した.そして,1881年の教育法,1921年の BBC の設立により標準語教育がさらに推し進められ,方言使用は恥ずべきものという負のイメージが固定化した.

初期近代英語期は,近代国家として生まれ変わったイギリスが対外的な緊張のなかで,国内的な規範を強く求めた時代だった.実際の標準語の制定にはその前後を含めて3--4世紀ほどの時間が費やされ,その普及にはさらなる時間を要したが,標準語を追求するその長い過程のなかで,方言は嘲笑,嫌悪,抑圧の対象とされ,差別意識とコンプレックスを生み出してきた.その歴史の傷跡は,21世紀の現在も癒えることなく人々の心に残っている.昨日の記事と合わせて,日本とイギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史を比較されたい.

なお,上で引用したのは Upton and Widdowson の序章の "A Language of Dialect" と題する節 (2--7) からだが,この節は英語の方言史を簡潔に記述したものとして,たいへんすぐれていると思う.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2014-11-16 Sun

■ #2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史 [dialect][japanese][standardisation][history][glaswegian]

地方方言の話し手が共通語や標準語に対して抱く方言コンプレックスは,個人の問題ではなく社会の問題である.というのは,その背景には方言差別という問題があるからだ.イギリスでは少しずつ緩和してきている徴候はあるとはいえ,方言差別は根強く残っている.私の留学していたスコットランドのグラスゴーは Glaswegian という悪名高い訛りを伴う英語方言が話されており,それを母方言としてもつグラスゴー市民のなかには相当な方言コンプレックスをもつ者もいる.イギリスに比べれば,現代の日本の状況は劣悪ではない.しかし,日本でも2--3世代前のごく最近まで方言差別は現実問題だったし,現在でも,表だって話題にされることは少なくなったとはいえ,その余韻は強く残っている.方言話者個人の性格や出身地によるところも大きいが,方言コンプレックスを何らかの形で抱えている個人は少なくないように思われる.

母語と同じように母方言も自ら選ぶことができない.事実上,生まれたときに決まってしまうものである.言語そのものは後天的に獲得されるとはいえ,母語や母方言は自ら選ぶことができないという点で,肌の色や髪質などの形質的な特徴と同じように「もって生まれたもの」である.それで差別が生じるということは,本来あってはならない.だが,形質的な特徴とは異なり,方言は努力次第で「矯正できる」という議論が可能かもしれない.だが,ここで何へ「矯正」すべきなのかが問題である.想定されているのは,通常当該言語の共通語や標準語といわれる威信のある方言だろう.とすると,共通語や標準語が制定されていなければ,「矯正」という概念もありえないだろうし,方言差別も方言コンプレックスもないだろう.方言差別と方言コンプレックスの根源には,標準語に付された強い威信と,それに準拠すべしという大きな社会の圧力がある.話者個人の問題ではなく,社会の問題と考えざるをえない.

日本における方言差別と方言コンプレックスの起源は,明治以降の標準語の制定とそれを推進する教育政策に求められる.明治前期はまだ方言に対して鷹揚な雰囲気があり,目に見える標準語の押しつけは行われなかったが,日清戦争辺りから民族意識の高まりとともに国家統一の手段として標準語への準拠が叫ばれるようになった.対外的な緊張を受けて国内に規範が強く求められるようになるというのは,歴史の定型パターンである.このように明治中期から標準語教育が強力に推進され,その裏返しとして方言撲滅も推し進められた(cf. 「#1741. 言語政策としての罰札制度 (1)」 ([2014-02-01-1]),「#1784. 沖縄の方言札」 ([2014-03-16-1])).この過程で方言は恥ずかしいもの,悪いものという印象が国民の意識に深く刻み込まれ,戦後,現在に至るまでその傷痕は癒えることなく残っている(以上,柴田,pp. 110--18 を参照).

イギリスにおける状況は,上述のとおり,日本のものよりも苛烈である.それは,近代的な方言差別と方言コンプレックスの歴史が日本ではたかだか100年ほどであるのに対し,イギリスでは300--400年ほどもあるからだ.これについては,明日の記事で.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

2014-11-12 Wed

■ #2025. イングランドは常に多言語国だった [history][bilingualism][sign_language]

「#1494. multilingualism は世界の常態である」 ([2013-05-30-1]),「#1608. multilingualism は世界の常態である (2)」 ([2013-09-21-1]),「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1]) で見てきたように,現代世界のほぼすべての地域で複数の言語が使用されている.このことは多かれ少なかれ歴史的にも当てはまる.

英国でも英語のほかケルト諸語が話されてきたし,とりわけ近現代では世界各地からの移民集団がそれぞれの言語を用いて生活してきた.さらに地域を絞ってイングランドに限っても,5世紀以来英語が優勢であることは疑いないとはいえ,やはり歴史的には多くの他の言語が行われてきたし,今も行われている.例えば,現在ロンドンのみならず様々な町で,Panjabi, Gujerati, Bengali, Italian, Greek, Maltese, Chinese, Turkish を含む多数の言語が広く話されている.また,British Sign Language のような手話言語もイングランドの言語多様性に貢献している.

現代にとどまらず古代から中世を経て近代に至るまでのイングランドの言語史を振り返ってみると,この国がいかに多言語使用国であったかがわかる.ケルト諸語が話されていたイングランドの地に言語多様性を歴史上初めて本格的に導入したのは,ローマ人だった.彼らはイングランドにラテン語をもたらし,そこに2言語使用状況が生まれた.次に,5世紀半ば,英語がもたらされた.8世紀半ばからはヴァイキングにより古ノルド語が持ち込まれ,11世紀半ばにはノルマン征服を受けて,イングランドでは当初はノルマン・フランス語が,継いで中央フランス語が話されるようになる.

しかし,中世や近代には,このような歴史の表舞台に顔を出すような主流派の言語にとどまらず,中小の言語もまたイングランド領内で用いられていた.例えば12世紀の Norwich には,相当の規模の外国人社会が確立しており,英語と並んでフランス語,デンマーク語,オランダ語,また Ladino と呼ばれるユダヤ人の用いたスペイン語変種が行われていた.特に16世紀の Norwich では人口の1/3がオランダ語話者であり,その状況が200年以上も持続したという.

また,中世後期にはロマニー語 (Romany) を話すいわゆるジプシー (the Gypsies) が流入した.現在,イングランドにおけるその影響は Anglo-Romany と呼ばれる英語変種に見られるにすぎないが,ウェールズやヨーロッパ諸国や北米では Romany はいまだ生き残っている.

近代に入ると,宗教的難民としてオランダ語話者やフランス語話者がイングランドに大量に流入し,後に言語的に徐々に同化していったものの,しばらくの間は多くの町に住み込んだ.Cornwall ではケルト系の Cornish が古来話されていたが,16世紀以来,英語の浸透により衰微し,18世紀後半には消滅した.20世紀初めのロンドンの East End には非常に多くのユダヤ系 Yiddish 話者が集住していたが,この言語は現在でもイングランドで健在である.

以上,Trudgill (18--19) を参考に記述した.現代イギリスの多言語状況については,Britain 編の論文集が本格的である.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

・ Britain, David, ed. Language in the British Isles. Cambridge: CUP, 2007.

2014-09-14 Sun

■ #1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー [loan_word][french][history][lexicology]

Hughes (119) に,眺めているだけでおいしくなってくる英語の "A historical menu" が掲載されている.古英語期から現代英語期までに次々と英語へ入ってきた飲食物を表わす借用語が,時代順に並んでいる.Hughes は現代から古英語へと遡るように一覧を提示しており,昔の食べ物は素朴だったなあという感慨を得るにはよいのだが,下から読んだほうが圧倒的に食欲が増すので,そのように読むことをお勧めしたい.

| Food | Drink | |

|---|---|---|

| pesto, salsa, sushi | ||

| tacos, quiche, schwarma | ||

| pizza, osso bucco | Chardonnay | |

| 1900 | paella, tuna, goulash | |

| hamburger, mousse, borscht | Coca Cola | |

| grapefruit, éclair, chips | soda water | |

| bouillabaisse, mayonnaise | ||

| ravioli, crêpes, consommé | riesling | |

| 1800 | spaghetti, soufflé, bechamel | tequila |

| ice cream | ||

| kipper, chowder | ||

| sandwich, jam | seltzer | |

| meringue, hors d'oeuvre, welsh rabbit | whisky | |

| 1700 | avocado, pâté | gin |

| muffin | port | |

| vanilla, mincemeat, pasta | champagne | |

| salmagundi | brandy | |

| yoghurt, kedgeree | sherbet | |

| 1600 | omelette, litchi, tomato, curry, chocolate | tea, sherry |

| banana, macaroni, caviar, pilav | coffee | |

| anchovy, maize | ||

| potato, turkey | ||

| artichoke, scone | sillabub | |

| 1500 | marchpane (marzipan) | |

| whiting, offal, melon | ||

| pineapple, mushroom | ||

| salmon, partridge | ||

| Middle English | venison, pheasant | muscatel |

| crisp, cream, bacon | rhenish (rhine wine) | |

| biscuit, oyster | claret | |

| toast, pastry, jelly | ||

| ham, veal, mustard | ||

| beef, mutton, brawn | ||

| sauce, potage | ||

| broth, herring | ||

| meat, cheese | ale | |

| Old English | cucumber, mussel | beer |

| butter, fish | wine | |

| bread | water |

予想通りフランス借用語が多いものの,全体的にはバラエティ豊かで多国籍風である.

料理の分野におけるフランス語については,ほかにも「#61. porridge は愛情をこめて煮込むべし」 ([2009-06-28-1]),「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]),「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]),「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1]),「#1603. 「動物とその肉を表す英単語」を最初に指摘した人」 ([2013-09-16-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#1792. 18--20世紀のフランス借用語」 ([2014-03-24-1]),「#1667. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (1)」 ([2013-11-19-1]),「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) を参照.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-07-29 Tue

■ #1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings [history][irish][ireland][standardisation][linguistic_imperialism][ame][new_englishes][bilingualism][historiography][model_of_englishes][esl][efl][elf]

Mesthrie and Rakesh (12--17) に,"INTEGRATING NEW ENGLISHES INTO THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE COMPLEX" と題する章があり,World Englishes あるいは New Englishes という現代的な視点からの英語史のとらえ方が示されており,感心した.

英語の拡散は,有史以前から現在まで,4つの crossings により進行してきたという.第1の crossing は,5世紀半ばに北西ゲルマン民族がブリテン島に渡ってきた,かの移住・侵略を指す.この段階から,ポストコロニアルあるいはポストモダンを想起させるような複数の英語変種,多言語状態,言語接触がすでに存在していた.複数の英語変種としては,アングル族,サクソン族,ジュート族などの間に民族変種の区別が移住の当初からあったろうし,移住後も地域変種や社会変種の発達がみられたろう.多言語状態および言語接触としては,基層言語としてのケルト語の影響,上層言語としてのラテン語との接触,傍層言語としての古ノルド語との混交などが指摘される.後期ウェストサクソン方言にあっては,1000年頃に英語史上初めて書き言葉の標準が発展したが,これは続くノルマン征服により衰退した.この衰退は,英語標準変種の "the first decline" と呼べるだろう (13) .

第2の crossing は,中英語期の1164年に Henry II がアイルランドを征服した際の,英語の拡散を指す.このとき英語がアイルランドへ移植されかけたが,結果としては定着することはなかった.むしろ,イングランドからの植民者はアイルランドへ同化してゆき,英語も失われた.詳しくは「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) を参照されたい.

後期中英語から初期近代英語にかけて,英語史上2度目の書き言葉の標準化の動きが南イングランドにおいて生じた.この南イングランド発の標準変種は,それ以降,現在に至るまで,英語世界において特権的な地位を享受してきたが,20世紀に入ってからのアメリカ変種の発展により,また20世紀後半よりみられるようになったこれら標準変種から逸脱する傾向を示す世界変種の成長により,従来の特権的な地位は相対的に下がってきている.この地位の低下は,南イングランドの観点からみれば,英語標準変種の "a second decline" (16) と呼べるだろう.ただし,"a second decline" においては,"the first decline" のときのように標準変種そのものが死に絶えたわけではないことに注意したい.それはあくまで存在し続けており,アメリカ変種やその他の世界変種との間で相対的に地位が低下してきたというにすぎない.

一方で,近代英語期以降は,西欧列強による世界各地の植民地支配が進展していた.英語の拡散については「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]) をはじめとして,本ブログでも多く取り上げてきたが,英語はこのイギリス(とアメリカ)の掲げる植民地主義および帝国主義のもとで,世界中へ離散することになった.この離散には,母語としての英語変種がその話者とともに移植された場合 ("colonies of settlement") もあれば,経済的搾取を目的とする植民地支配において英語が第2言語として習得された場合 ("colonies of exploitation") もあった.前者は the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, St. Helena, the Falklands などのいわゆる ENL 地域,後者はアフリカやアジアのいわゆる ESL 地域に対応する(「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]) および「#409. 植民地化の様式でみる World Englishes の分類」 ([2010-06-10-1]) を参照).英米の植民地支配は被っていないが保護領としての地位を経験した Botswana, Lesotho, Swaziland, Egypt, Saudi Arabia, Iraq などでは,ESL と EFL の中間的な英語変種がみられる.また,20世紀以降は英米の植民地支配の歴史を直接的には経験していなくとも,日本,中国,ロシアをはじめ世界各地で,EFL あるいは ELF としての英語変種が広く学ばれている.ここでは,英語母語話者の人口移動を必ずしも伴わない,英語の第4の crossing が起こっているとみることができる.つまり,英語史上初めて,英語という言語がその母語話者の大量の移動を伴わずに拡散しているのだ.

英語史上の4つの crossings にはそれぞれ性質に違いがみられるが,とりわけポストモダンの第4の crossing を意識した上で,過去の crossings を振り返ると,英語史記述のための新たな洞察が得られるのではないか.この視座は,イギリス史の帝国主義史観とも相通じるところがある.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2014-05-05 Mon

■ #1834. 文字史年表 [grammatology][history][timeline]

ここ数日間,アルファベットを中心に文字の話題に集中してきた.文字に関連する記事は,grammatology, graphemics, grapheme, alphabet, runic, writing などで書いてきた.中心的な記事を抜き出すと,例えば次のようなものがあった.

(1) 「#41. 言語と文字の歴史は浅い」 ([2009-06-08-1])

(2) 「#751. 地球46億年のあゆみのなかでの人類と言語」 ([2011-05-18-1])

(3) 「#1368. Fennell 版,英語史略年表」 ([2013-01-24-1])

(4) 「#1544. 言語の起源と進化の年表」 ([2013-07-19-1])

(5) 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

(6) 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

(7) 「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1])

(8) 「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1])

(9) 「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1])

(10) 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

今回は,カルヴェ (241--42) による文字史略年表を掲げよう.(1)--(4) などの記事で掲げた年表とは年代や順序が若干異なるところもあるが,とりわけ紀元前において文字の成立年代を特定することの困難は勘案すべきだろう.

前30000年頃 [陰画手像] 前4000年頃 スサ(現イラン)で土器に書いた文字が現れる 前3300年頃 メソポタミア南部で絵文字が現れる 前3100年頃 エジプト聖刻文字成立 前2700年頃 シュメールの楔形文字成立 前2500年頃 スサで楔形文字が原エラム文字にとって代る 前2300年頃 インダス川流域で「原インド文字」が現れる 前2200年頃 プズル・インチュチナク王の原エラム文字碑文 前2000年頃 シュメールの首都ウル陥落.以降,メソポタミアではアッカド語が共通語として使用される 前1600年頃 原シナイ文字 地中海で線文字A成立 前1300年頃 ラス・シャムラ(現シリア)のウガリット文字 古代中国で甲骨文字成立 前1000年頃 フェニキア文字成立 同じ頃アラム文字,古ヘブライ文字成立 前8世紀 ギリシア文字,エトルリア文字,イタリア文字成立 前6世紀 ローマ字成立 前3世紀 カロシュティー文字,ブラーフミ文字成立 前2世紀 ヘブライ文字成立 前1--1世紀 中国で漢字が完成 1世紀 最古のルーン文字碑文 3世紀 コプト文字,原マヤ文字成立 4世紀頃 漢字,朝鮮半島に伝来 グプタ文字成立 ゴート文字,アラビア文字成立 5世紀頃 漢字,日本に伝来.オガム文字成立 アルメニア文字,グルジア文字成立 7世紀 チベット文字成立 8世紀 ナーガリー文字成立 9世紀 グラゴール文字成立(その後キリル文字となる) 11世紀 ネパール文字成立

人類最古の文字がいつ発生したかを明言することはできない.今なお未発見の文字は眠っているだろうし,文字の書かれた材質ゆえに永遠に失われしまったものも多くあるだろう.カルヴェ (23) は,楔形文字の研究者,ジャン=マリ・デュランの次の記述を引いている.

「それゆえ文字が地上のどこに生まれたかなどと詮索するのはむなしいことである.ある社会が象徴的事物を描きつつ一連の物質的記号を残そうとし,媒体を選び,そこに表記する,こういった社会がある限り文字出現の地点はどこにもあるのである.いくつもの社会が原始的媒体(洞窟壁画)とか保存不能の媒体(粘土以外のもの)を選択したと思われる」

数々の未解読文字とともに,後世に見られることのない多数の文字に思いを馳せざるをえない.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

2014-04-23 Wed

■ #1822. 文字の系統 [writing][grammatology][alphabet][kanji][history][runic][origin_of_language][family_tree][hieroglyph]

本ブログで,これまで文字論や文字の歴史に関する話題として,「#41. 言語と文字の歴史は浅い」 ([2009-06-08-1]),「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1]),「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) などを取り上げてきた.ほかにも,文字論について grammatology,アルファベットについて alphabet,ルーン文字について runic,漢字,ひらがな,カタカナについてそれぞれ kanji, hiragana, katakana で話題にした.

言語の発生 (origin_of_language) については,現在,単一起源説が優勢だが,文字の発生については多起源説を主張する論者が多い.古今東西で行われてきた種々の文字体系は,発生と進化の歴史によりいくつかの系統に分類することができるが,確かにそれらの祖先が単一の原初文字に遡るということはありそうにない.メソポタミア,エジプト,中国,アメリカなどで,それぞれの文字体系が独立して発生したと考えるのが妥当だろう.

最も古い文字体系は,メソポタミアに居住していたシュメール人による楔形文字である.紀元前4千年紀,おそらく紀元前3500年頃に,楔形文字の体系が整い始めた.楔形文字は,紀元前8000年頃にすでに見られたとされる,帳簿に数量を記録するのためのマークがその原型であるといわれ,数千年の時間をかけてゆっくりと文字体系へと成長していったものである.

同じ紀元前4千年紀,あるいはもう少し遅れて,比較的近いエジプトでもヒエログリフ (hieroglyphic) やそこから派生したヒエラティック (hieratic) が現れる.これらは初めて文証された段階で,すでにほぼ完全な文字体系として機能しており,メソポタミアの楔形文字のような漸次的発展の前史が確認されない.

アルファベットの発生については,「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) で概説したとおりなので記述は省略する.

漢字は,紀元前2000年頃に現れ,紀元前1500年頃に文字としての体裁を整えた.文字体系として完成したのは,漢王朝 (BC202--220AD) の時代である.

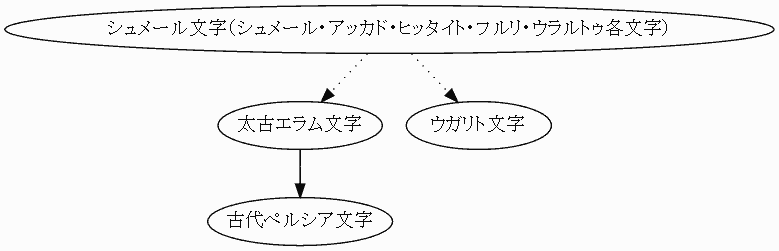

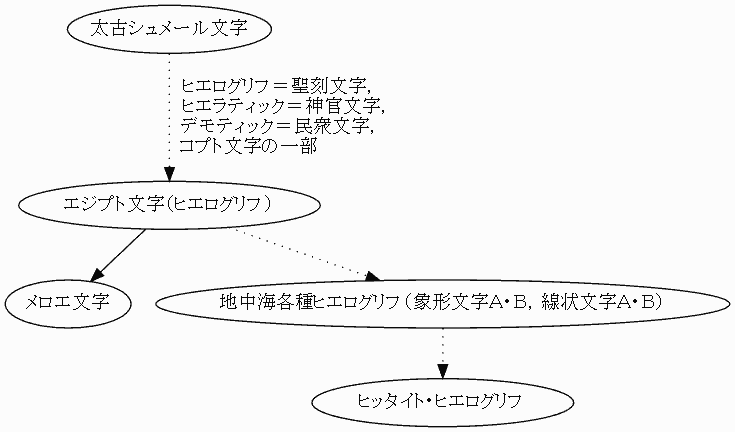

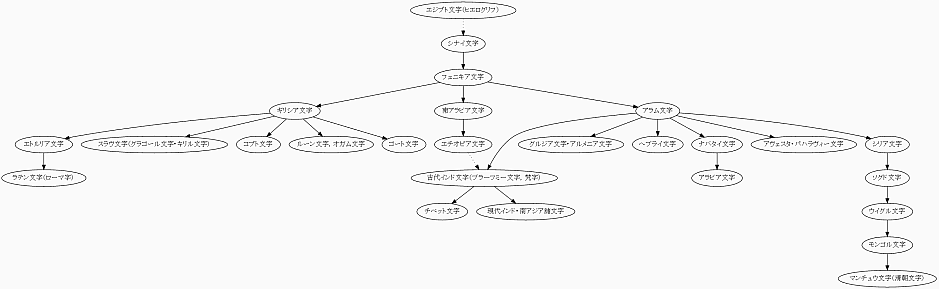

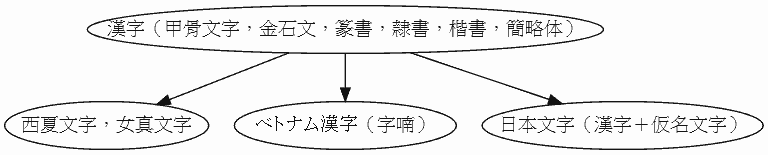

文字体系の系統としては,以上の4つ,(1) 楔形文字体系,(2) ヒエログリフ文字体系,(3) アルファベット体系,(4) 漢字体系が区別されることになる.ジョルジュ・ジャン (136--37) の図を参照して作った文字の系統図を示そう.実線矢印は直接的影響を,点線矢印は間接的影響を示す.

(1) 楔形文字体系

(2) ヒエログリフ文字体系

(3) アルファベット体系(図をクリックして拡大)

(4) 漢字体系

以上の4系統に収らないその他の文字体系もある.未解読文字を含むが,朝鮮文字(ハングル),ロロ文字,モソ文字,バヌム文字,インダス文字(紀元前3000年頃),マヤ・アステカ文字,イースター島文字などである.

古今東西の文字体系については,次のサイトが有用.

・ Omniglot: Writing Systems & Language of the World

・ A Compendium of World-Wide Writing Systems from Prehistory to Today

・ 世界の文字(各国文字)

・ ジョルジュ・ジャン 著,矢島 文夫 監修,高橋 啓 訳 『文字の歴史』 創元社,1990年.

2014-04-22 Tue

■ #1821. フランス語の復権と英語の復権 [french][latin][reestablishment_of_english][me][history][hfl]

中英語後期の,フランス語に対する英語の復権について,本ブログでは reestablishment_of_english の各記事で話題にしてきた.同じ頃,お隣のフランスでは,ラテン語に対するフランス語の復権が起こっていた.つまり,中世末期,イングランドとフランスの両国(のみならず実際にはヨーロッパ各国)で,相手にする言語こそ異なれ,大衆の言語 (vernacular) が台頭してきたのである.

中世後期のフランスで,フランス語がいかに市民権を得てきたか,行政・司法に用いられる言語という観点から概説しよう.中世フランスでは,行政・司法の言語としてラテン語が一般的であったことは間違いないが,13世紀中からフランス語の使用も始まっていた.特に Charles IV の治世 (1322--28) において行政・司法におけるフランス語の使用は,安定したものとはならなかったものの,進展した.その後14世紀末からは,フランス王国のアイデンティティと結びついた国語として,フランス語の存在感が確かに認められるようになってゆく.そして,ついに1539年8月15日,行政・司法におけるフランス語に,決定的なお墨付きが与えられることとなった.フランス語史上に名高いヴィレ・コトレの勅令 (l'ordonnance de Villers-Cotterêts) である.「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) で触れたように,それまで法曹界はラテン語とフランス語の2言語制で回っていたが,フランソワ1世 (Francis I; 1494--1547) が行政・司法でのラテン語使用を廃止したのである.Perret (47) より,勅令の関係する箇所を引こう.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) Articles 110 et 111

«Et afain qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrests, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et escrits si clairement, qu'il n'y ait ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ne lieu à demander interprétation.

Et pour ce que de telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, ensemble toutes autres procédures, [...] soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langaige maternel françois et non autrement.»

この勅令は,ラテン語を扱えない官吏の業務負担を減らすためという実際的な目的もあったが,フランス語をフランスの国語として制定するという意味合いがあった.その後の歴史において,フランスは他言語や非標準方言を退け,標準フランス語の普及と拡大に突き進んでゆくが,その最初の決定的な一撃が1539年に与えられたことになる.実際に,17世紀中にこの勅令の内容は拡大し,フランス革命後も堅持されたことはいうまでもない.

一方,イングランドにおける英語の復権は,「#131. 英語の復権」 ([2009-09-05-1]) や「#706. 14世紀,英語の復権は徐ろに」 ([2011-04-03-1]) で示したように,あくまで徐々に進んでいった.確かに,「#324. 議会と法廷で英語使用が公認された年」 ([2010-03-17-1]) である1362年のような,英語の復権を象徴する契機はあるにはあるが,ヴィレ・コトレの勅令のような1つの決定的な出来事に相当するものはない.

近代ではイングランド,フランスともに標準語を巡る問題,規範の議論が持ち上がったが,諸問題への対処法や言語政策は両国間で大きく異なっていた.その差異の起源は,すでに中世後期における土着語の復権の仕方そのものにあったように思われる.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2014-03-31 Mon

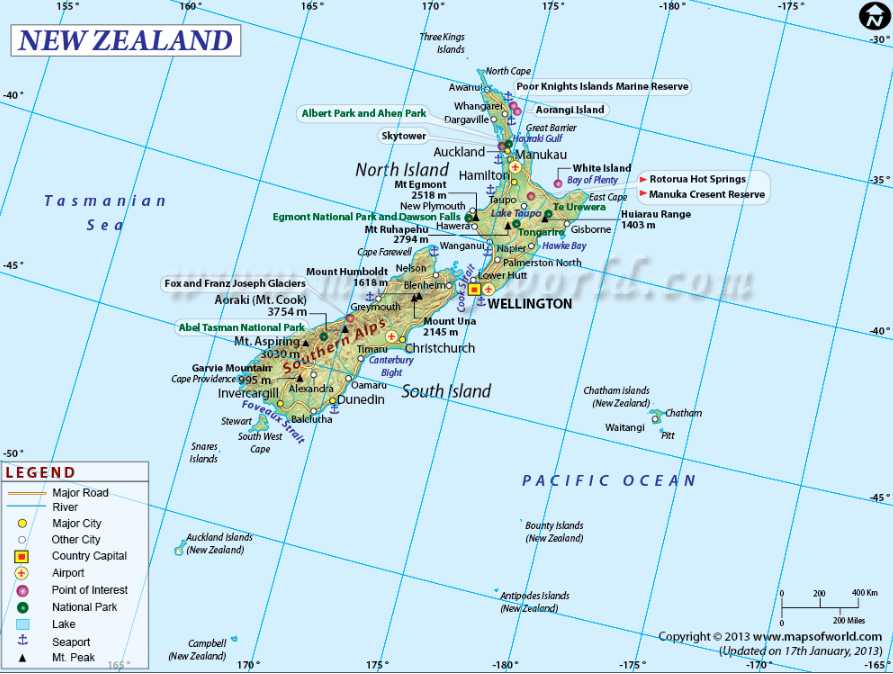

■ #1799. New Zealand における英語の歴史 [history][new_zealand_english][map][maori]

昨日の記事「#1798. Australia における英語の歴史」 ([2014-03-30-1]) に続き,Fennell (247) 及び Svartvik and Leech (105--10) に依拠し,今回はニュージーランドの英語史を略述する.

オーストラリアと異なり,ニュージーランドは囚人流刑地ではなく,入植にもずっと時間がかかった.Captain Cook (1728--79) は,1769年,オーストラリアに達する前にニュージーランドを訪れていた.この土地は,少なくとも600年以上のあいだ先住のマオリ人 (Maori) により住まわれており,Aotearoa と呼ばれていた.1790年代にはヨーロッパ人の捕鯨船員や商人が往来し,1814年には宣教師が先住民への布教を開始したが,イギリス人による本格的な関与は19世紀半ばからである.1840年,イギリス政府はマオリ族長とワイタンギ条約 (Treaty of Waitangi) を結び,ニュージーランドを公式に併合した.当初の移民人口は約2,100人だったが,1850年までにその数は25,000人に増加し,1900年までには25万人の移民がニュージーランドに渡っていた(現在の人口は400万人ほど).特に南島にはスコットランド移民が多く,Ben Nevis, Invercargill, Dunedin などの地名にその痕跡を色濃く残している.1861年の金鉱の発見によりオーストラリア人が大挙するなど移民の混交もあったが,世紀末にはオーストラリア変種に似通ってはいるものの独自の変種が立ち現れてきた.

ニュージーランド英語の主たる特徴は,マオリ語からの豊富な借用語にある.ニュージーランド英語の1000語のうち6語がマオリ語起源ともいわれる.例えば,木の名前として kauri, totara, rimu,鳥の名前として kiwi, tui, moa, 魚の名前として tarakihi, moki などがある.このような借用語の豊富さは,マオリ語が1987年より英語と並んで公用語の地位を与えられ,公的に振興が図られていることとも無縁ではない(「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]) を参照).ニュージーランド英語の辞書として,The Dictionary of New Zealand English や The New Zealand Oxford Dictionary を参照されたい.

ニュージーランド人は,オーストラリア人に比べて,イギリス人に対して共感の意識が強く,アメリカ人に対して反感が強いといわれる.RP (Received Pronunciation) の威信も根強い.しかしこの伝統的な傾向も徐々に変化してきており,若い世代ではアメリカ英語の影響が強い.

ニュージーランドの言語事情については,Ethnologue より New Zealand を参照.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow