2013-11-28 Thu

■ #1676. The Commonwealth of Nations [history][elf][linguistic_imperialism]

単に the Commonwealth とも.英連邦,イギリス連邦などと訳される.「英国王を結合の象徴としてイギリスと,かつて英帝国に属し,その後独立したカナダ・オーストラリア・ニュージーランド・インド・スリランカなど多数の独立国および属領で構成するゆるい結合体」である.母体は1917年に設立された.

19世紀前半に形成されたイギリス帝国内での本国対植民地という支配・被支配構造は,第1次世界大戦後に,対等な独立国家間の連邦体制に取って代わられた.この頃から,the British Commonwealth of Nations の名が次第に用いられるようになってきた.ただし,当初の加盟国は少数の白人国家にすぎなかったため,帝国的な色彩は残っていた.現在のように多人種共同体となったのは第2次世界大戦後のことであり,1949年の連邦首脳会議において,イギリス王に対する忠誠の義務はなくなり,イギリス中心的な要素も弱まった.そこで,名前も the Commonwealth of Nations と改められた.

The Commonwealth の公式サイトによると,現在の加盟国は53カ国である.加盟国の合計人口は約20億人である.以下に加盟国を地域ごとに一覧しよう.

・ Africa: Botswana, Cameroon, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia

・ Asia: Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Malaysia, Maldives, Pakistan, Singapore, Sri Lanka

・ Caribbean and Americas: Antigua and Barbuda, Bahamas, The, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and The Grenadines, Trinidad and Tobago

・ Europe: Cyprus, Malta, United Kingdom

Pacific: Australia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

本部はロンドンにあり,2年ごとにいずれかの加盟国において首脳会議を開くことになっている.首脳はすべて非公式に個人の立場で出席するので,国際政治機関ではなく,緩やかに形成された国際クラブといったところだろう.現在では国際的な発言力はほとんどなくなっている.実際,去る11月15日?17日に,英連邦首脳会議がスリランカのコロンボで開催され,キャメロン英首相はそこで影響力を示そうと,スリランカ内戦時の戦争犯罪疑惑の早期解明を求めたが,スリランカや他国はこれを内政干渉としてと受け止め,拒否した.18日付けの読売新聞記事のタイトルは「英,連邦内の威信低下」だった.出席した国は27カ国にとどまるなど,形骸化が進んでいる.また,加盟国資格の停止を契機に2003年に脱退したジンバブエや,今年10月に「英連邦は新植民地主義だ」として脱退したガンビアの例など,求心力が失われてきている.

英連邦の威信低下の背景には,世界情勢の変化がある.英国は,旧宗主国として旧植民地や旧自治領に経済支援を行うことで威信を保ってきた経緯があるが,インドやマレーシアなど自ら経済成長を遂げて援助を必要としなくなった国も増えてきた.

さて,英連邦を英語という観点からみると何が言えるだろうか.ポルトガル語を公用語とする Mozambique を除けば,すべての加盟国において,実際上,英語が公用語の地位におかれている.この点において,英連邦は,広い意味での「英語国」によって構成される世界最大の連合体であるといえる.もっとも,現在英語は「英語国」の特権的な所有物ではなく,広く世界の lingua_franca として機能していることを考えれば,現在,この世界最大の英語国の連合体が果たしてどれほどの意義をもつのか,疑問を感じざるを得ない.

2013-11-11 Mon

■ #1659. マケドニア語の社会言語学 [linguistic_area][map][slavic][history][dialect_continuum][sociolinguistics][ethnic_group]

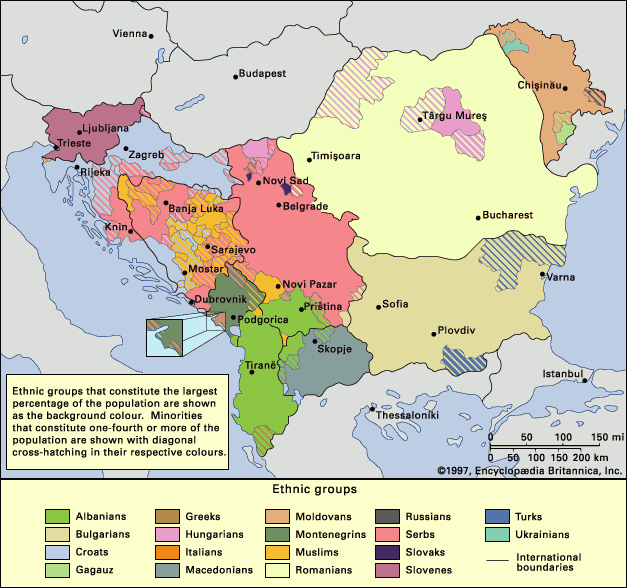

バルカン諸国 (the Balkans) における民族・宗教・言語の分布が複雑なことはよく知られている.バルカン半島は,「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]) を形成しており,「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1]) の好例となっており,「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]) という社会言語学的な問題を提供しているなどの事情により,社会言語学上,有名にして重要な地域となっている.以下,Encylopædia Britannica 1997 より同地域の民族分布図を以下に掲載する.言語分布図については,今回の話題に関するところとして Ethnologue より Greece and The Former Yugoslav Republic of Macedonia と,「#1469. バルト=スラブ語派(印欧語族)」 ([2013-05-05-1]) で言及した Distribution of the Slavic languages in Europe を挙げておこう.

マケドニア共和国 (The Former Yugoslav Republic of Macedonia) は,人口約200万を擁するバルカン半島中南部の内陸国である.国民の2/3以上がマケドニア語 (Macedonian) を用いており,公用語となっているが,国内で最大の少数民族であるアルバニア人によりアルバニア語 (Albanian) も話されている(人口統計等は Ethnologue より Macedonia を参照されたい).マケドニア語は South Slavic 語群の言語で,Serbian や Bulgarian と方言連続体を形成している.後述するように,マケドニア語は,この南スラヴの方言連続体と,従属の歴史ゆえに,現在に至るまで言語の autonomy の問題に苦しめられている.

マケドニア人とこの土地の歴史は古い.Alexander the Great (356--23 BC) を輩出した古代マケドニア王国は西は Gibraltar から東は Punjab までの広大な帝国を支配した.古代マケドニア語 (Ancient Macedonian) は南スラヴ系の現代マケドニア語 (Macedonian) とはまったく系統が異なり,またギリシア語とも区別されると言われるが,ギリシア人は古代マケドニア語をギリシア語の1方言とみなしてきた経緯がある.ギリシアはギリシア語の autonomy に対する古代マケドニア語の heteronomy という主従関係を政治的に利用して,マケドニアを自らに従属するものとみなしてきたのである.ギリシア北部には歴史的に Makedhonia を名乗る州もあり,マケドニアにとっては南に隣接するギリシアから大きな政治的圧力を感じながら,国を運営していることになる.実際,ギリシアはマケドニア共和国の独立を,主権侵害とみなしている.

さて,紀元後の話しに移る.マケドニアは6世紀にビザンティン帝国の一部であったが,550--630年の間に,この地にカルパチア山脈の北からスラヴ民族が侵入した.以来,マケドニアの支配的な言語はギリシア語とスラヴ語の間で交替したが,15世紀末にはオスマン帝国の一部に組み込まれた.1912--13年のバルカン戦争ではセルビア人の支配下に入り,1944年にはユーゴスラヴィア共和国へ統合された.この従属の歴史の過程で,マケドニアで話されていた南スラヴ語は,セルビア人にとってはセルビア語の1方言とみなされ,ブルガリア人にとってはブルガリア語の1方言とみなされ,自らの言語的な autonomy を獲得する機会をもつことができなかった.現在でも,セルビア人やブルガリア人はマケドニア語の自立性を,すなわちその存在を認めていない.マケドニアにおいては,政治的従属の歴史は言語的従属の歴史だったといってよい.

このように複雑な歴史をたどってきたにもかかわらず,マケドニアという呼称が土地名,国名,民族名,言語名に共通に用いられていることが問題を見えにくくしている.古代マケドニア語(民族)と現代マケドニア語(民族)は指示対象が異なるというのもややこしい.周辺の3国は,この混乱を利用してマケドニアへの政治的圧力をかけてきたのであり,マケドニア語は,その後ろ盾となるはずの独立国家が成立した後となっても,いまだ不安定な立場に立たされている.autonomy 獲得に向けての道のりは険しい.

以上,Romain (15--17) を参照して執筆した.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-09-24 Tue

■ #1611. 入り江から内海,そして大海原へ [history][geography][map][old_norse]

昨日の記事「#1610. Viking の語源」 ([2013-09-23-1]) で,''Viking' = 「入り江に住む者」の説を紹介した.入り江とは,海が陸地に入り込んだ静かな湾のことである.この入り江の地理的特徴に注目して,渡部昇一先生が,ヴァイキングや日本人のような海洋民族の発生について,興味深い説を紹介している.

ヴァイキングがどうして来たかというと,あれはやはり耕す場所がないから,ある程度人口が増えると海に乗り出さざるをえなかったんだと思うんですね.おもしろいセオリーがあります.海洋民族というか,海に乗り出す民族というのは,必ず故郷には静かな小さな海があるというんです.ヴァイキングなんかもフィヨルドが細く長くて非常に静かですから,そこで船の操作を覚えて,いつの間にか海に親しみを持つんですね.そうして,ある時期にパーッと外へ乗り出す.ちょうど日本でも同じように瀬戸内海があったもんですから,ここで船に乗って訓練をして,あるときから和冦になって荒らし回ったりする.つまり静かな海がないところでは海洋民族はできないというんですね.アフリカだとかインドというのは,いきなり大洋に面しちゃうもんですから,海が圧倒的に強くて征服できない.結局,海洋民族にならない.海洋民族は必ず静かな海があるところで舟を操るのがうまくなってから出てくるという説があります.(59--60)

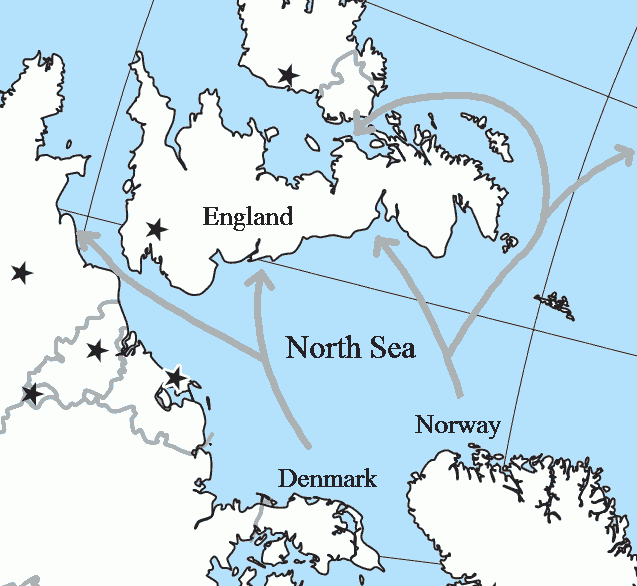

瀬戸内海とは規模は違うが,北海 (the North Sea) もある意味では内海である.ヴァイキングにとって,スカンディナヴィア西岸のフィヨルドの入り江は操船の訓練地だった.そこで基本的な技術を習得した後に,中級レベルの北海で実践し,さらに上級レベルの大西洋へも乗り出していった.

デーン人やノルウェー人の北海進出と,それに続くイギリス諸島およびノルマンディへの侵入の経路は,スカンディナヴィア人の故郷からの目線で眺めると,よく理解できる.湖の対岸に向かうがごとき船旅である.北海周辺の地図を時計回りに90度回転させれば,北海上の自然な航路を同定することができるだろう.

ブリテン島の東部・北部が文化的にも言語的にも北方的である理由が,地勢としてよくわかる.同様に,ブリテン島の南部が大陸的(フランス的)である理由,西部がとりわけ島嶼的(ケルト的)である理由も納得できるだろう.

・ 渡部 昇一,ピーター・ミルワード 『物語英文学史 --- ベオウルフからバージニア・ウルフまで』 大修館,1981年.

2013-08-05 Mon

■ #1561. 14世紀,Norfolk 移民の社会言語学的役割 [sociolinguistics][me_dialect][history][geography][demography][geolinguistics]

古英語 West-Saxon 方言の y で表わされる母音が,中英語では方言により i, u, e などとして現われることについては,「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]),「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1]),「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]),「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1]) などの記事で取り上げた.

14世紀後半より書き言葉の標準が徐々に発達していたときに,どの方言形が標準的な形態として最終的に選択されたかにより,現代英語の busy, bury, merry などに見られるような,綴字と発音の種々の関係が帰結してしまった.「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) では「個々の語の標準形がどの方言に由来するかはランダムとしかいいようがない」と述べたが,標準化に際して,現代英語の kin や sin につらなる単語など,大多数が北部・東部に由来する i を反映することになったことは事実である.傾向として i が多かったという事実については,何らかの説明が可能かもしれない.

この問題について,地村 (33--35) は G. Kristensson ("Sociolects in 14th-Century London." Nonstandard Varieties of Language: Papers from the Stockholm Symposium 11--13 April 1991. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1994. 103--10) の議論に拠りながら,14世紀のロンドンに流入した Norfolk 出身の人々が担っていた社会言語学的な役割を指摘している.14世紀初頭のロンドンへの移民リストのなかで,Norfolk 出身者がトップの座を占めていた.Norfolk からの著しい人口流入は少なくとも1360年までは続いており,これらの Norfolk 移民は主として行政や商業に関する職業に就いていたため,ロンドンにおいて社会的に優勢な集団を形成していたと考えられる.そして,彼らの社会的な地位とともに,彼らが故郷からもってきた北部・東部系の i の地位も上昇し,最終的にロンドンにおいて威信ある発音として受け入れられたのではないかという.

ロンドンにいるノーフォーク出身の人々は人口の上層部,つまり行政方面で影響を与える商人の階級を形成したことがわかる.彼らの方言は次の点でロンドンの地方言とは逸脱していた.OE /y(:)/ に対して /i(:)/,stret におけるように OE /æ:/ に対して /ɛ:/ または /e:/,fen におけるように OE /e/ に対して /e/,milk におけるように OE /eo/ に対して /i/,flax, wax のような語では /a/,old, cold のような語では /ɔ:/,fen, fair のような語では /f-/ である.ロンドン英語におけるこの変種は14世紀前半に生じて,14世紀後半では重要な社会方言として目立つようになったと言っても過言ないであろう.この英語は,裕福な商人の階級の属する人達によって使用され,恐らく格式の高い方言となり,フランス語とラテン語が公用語の地位を失った時,(政府の)官庁で使われた模範的な言語となった.政府高官の多くはノーフォークの移住民集団に所属していたように思われる.(地村,pp. 33--35)

では,なぜ Norfolk からの移民がこの時期これほどまでに著しかったのだろうか.1つには,この地域がイングランドで最も人口密度の高い地域であったことが挙げられる.しかし,より重要なことは,Norfolk 人の多くが,イングランドに大きな富をもたらす羊毛産業に従事していたことである.さらに,Norfolk は古英語後期からの歴史的事情によりスカンディナヴィア系の人口を多く抱えており,農民は他の地域の農奴 (villein) よりも自由な地位を有していたために,産業活動の発達と商人階級の勃興が促されたという事情もあったろう.

以上のような人口分布,経済活動,歴史的条件が相俟って,Norfolk 方言がロンドンにおいて幅を利かせることとなったということが事実だとすれば,これはまさに「#1543. 言語の地理学」 ([2013-07-18-1]) の話題だろう.その記事の終わりに示した「エスニーの一般的特徴」の図において枠で囲ったキーワードのほとんどが,上の議論に関与している(すなわち,言語,領域,住民,経済,社会階級,都市網,主要都市,政治制度).

・ 地村 彰之 『チョーサーの英語の世界』 溪水社,2011年.

2013-04-02 Tue

■ #1436. English と England の名称 (2) [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][latin][old_saxon][ethnonym]

今回は,「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1]) に対する補足と追加の記事.5世紀半ばにアングル人 (Angles) ,サクソン人 (Saxons) ,ジュート人 (Jutes) を中心とする西ゲルマンの諸部族がブリテン島へ移住してきてから,これらの部族を統括して呼ぶ名称や,彼らが新しく占拠した土地を呼ぶ名称は,誰がどの言語で呼ぶのかによっても変異があったし,時代とともに変化もしてきた.結果としては,Angle びいきの総称が選ばれ,形容詞や言語名の English や国名の England が一般化した.なぜ Saxon や Jute を差し置いて Angle が優勢となったのかについては明確な答えがないが,推測できることはある.

少なくとも8世紀から,ラテン語で Angli Saxones という表現が用いられていた.ここでは Angli は形容詞,Saxones は複数名詞で「アングル系サクソン人たち」ほどの意味だった.これは,大陸に残っていたサクソン人たち (Old Saxons) と区別するための呼称であり,形容詞 Angli にこめられた意味は「アングル人と一緒にブリテン島に渡った」ほどの意味だったと思われる.やがて,対立を明示する形容詞 Angli に力点が移り,これが固有名と解されて独立したということは,ありそうなことである.もしこのような経緯で8世紀中に Angli がブリテン島に住み着いた西ゲルマン民族の総称および領土名として再解釈されていったと考えれば,9世紀に Bede の古英語が出された際に,Angelcynn (gens Anglorum の訳)が総称的に用いられていた事実が特に不思議ではなくなる.また,同時期の880年頃には,Alfred 大王と Guthrum との間で取り交わされた条約のなかで "Danish" に対して "English" が用いられている.さらに,言語名としての Englisc も,やはり同時期に,Bede 古英語訳や Alfred のテキストに現われている.

このように,Englisc は9世紀中に形容詞あるいは言語名として定着したが,領土名としての Angelcynn が Engla land 系列に置き換えられるのは,11世紀の Chronicle を待たねばならなかった.Engla land のほか,Engle land, Englene londe, Engle lond, Engelond, Ingland なども行なわれたが,後に定着する England が現われるのは14世紀のことである.

以上,Crystal (26--27) に拠った.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-03-16 Sat

■ #1419. 橋本版,英語史略年表 [timeline][history][historiography]

timeline の各記事で書きためてきた英語史年表シリーズに,『英語史入門』から橋本版の略年表 (216) を加えたい.英語史の最重要事項に絞られているが,右2列に日本史の流れが合わせて示されており有用.

| 55--54 BC | シーザー英国征服失敗 | ||

| 43 AD | クローディアス英国征服 | ||

| 410 | ローマ兵士本国に引き揚げる | ||

| c405 | ラテン語訳聖書 (The Vulgate) 翻訳完成 | ||

| 432 | St. Patrick がアイルランドで布教開始 | ||

| 449 | Angle, Saxon, Jute の英国侵入開始 | 538 | 仏教伝来 |

| c563 | St. Columba がスコットランドで布教開始(北から南下するアイリッシュ・キリスト教) | ||

| 597 | St. Augustine ケントで布教開始(南から北上するローマ・カトリック教) | 604 | 十七条の憲法制定 |

| 645 | 大化の改新 | ||

| 664 | Whitby 宗教会議(キリスト教2派の対立を収拾するための宗教会議) | 672 | 壬申の乱 |

| c680 | Beowulf 絎???? | ||

| c700 | 最古の英語の文献現れる | 708 | 和同開珎の鋳造 |

| 710--94 | 奈良朝 | ||

| 735 | Bede 死す | 712 | 『古事記』 |

| 787 | Viking の英国侵入開始 | 720 | 『日本書紀』 |

| 871 | Alfred 大王が Wessex 国王に就任 | 794--1192 | 平安朝 |

| 886 | デーン・ロー (Danelaw) のとり決め(アングロ・サクソン人とヴァイキングの居住区域の協定) | 797 | 『続日本紀』 |

| c900 | 『竹取物語』 | ||

| 1016--42 | ヴァイキングの王カヌートが英国の王に就任(ヴァイキングの言葉が公用語になる) | c1000 | 『枕草子』 |

| c1010 | 『源氏物語』 | ||

| c1059 | 『更級日記』 | ||

| 1066 | ノーマン・コンクエスト(ヴァイキングの子孫でフランス国王の公爵ノルマンディー公が英国の王に就任.英国の公用語がフランス語になる) | c1120 | 『今昔物語』 |

| 1171 | Henry II がアイルランド侵攻 | 1192--1333 | 鎌倉時代 |

| 1337--1453 | 100年戦争 (Hundred Years' War) | c1219 | 『平家物語』 |

| 1348--50 | 黒死病 (Black Death) | c1330 | 『徒然草』 |

| 1336--1392 | 南北朝時代 | ||

| 1362 | 議会で英語を使用 | 1336--1573 | 室町時代 |

| 1367 | Edward 黒太子スペイン遠征 | c1371 | 『太平記』 |

| 1343--1400 | Geoffrey Chaucer | 1397 | 金閣寺の建立 |

| 1381 | 農民一揆 (Peasants' Revolt) | ||

| 1384 | Wycliffe が新約・旧約聖書・外典を完訳 | ||

| 1400-- | 大母音推移 (the Great Vowel Shift) | c1402 | 世阿弥『花伝書』 |

| 1476 | Caxton が印刷機械を英国に導入 | 1489 | 銀閣寺の建立 |

| 1534 | 英国国教会 (Church of England) | 1543 | 鉄砲伝来 |

| 1558 | カレー喪失,Elizabeth I 即位 | 1549 | キリスト教伝来 |

| 1565--1616 | William Shakespeare | 1590 | 秀吉の全国統一 |

| 1607 | 最初のアメリカ大陸入植 | 1603--1867 | 江戸時代 |

| 1611 | 『欽定訳聖書』 | 1612 | キリスト教禁止令 |

| 1620 | メイフラワー号で清教徒プリマス入植 | 1639 | 鎖国令 |

| 1642--49 | Charles I が議会と戦争 (Civil War) | ||

| 1649 | Charles I 処刑,共和国成立 | 1682 | 『好色一代男』 |

| 1755 | Samuel Johnson が英語辞書出版 | 1782--87 | 天明の大飢饉 |

| 1884--1928 | the Oxford English Dictionary (旧名:the New English Dictionary)出版 | 1868--1912 | 明治時代 |

| 1899--1861 | Ernest Hemingway | 1867--1916 | 夏目漱石 |

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

2013-02-02 Sat

■ #1377. Gelderen 版,英語史略年表 [timeline][history][historiography]

[2011-06-13-1]の Crystal 版,[2013-01-24-1]の Fennel 版,[2013-01-25-1]のフィシャク版に引き続き,英語史年表シリーズ.今回は,Gelderen の英語史概説書 (313--17) より抜き書き.概説書にしてもそうだが,年表も,何度も同じもの,違うものを眺めていると,発見があるものである.

| 8000 BC | Hunter-gatherers move across Europe also into what is now the British Isles | |

| 6500 BC | Formation of English Channel | |

| 6000 BC | Shift to farming | |

| 3000 BC | Stonehenge culture | |

| 2500 BC | Bronze Age in Britain | |

| 1000 BC | Migrations of Celtic people to Britain begins | |

| 600 BC | Iron Age | |

| 55 BC--54 BC | Expeditions by Caesar | |

| 43 | Invasion by Claudius | |

| 43--47 | South and East England brought under Roman control | |

| 50 | London founded | |

| 70--84 | Wales, Northern England, and Scotland under Roman control | |

| 100--200 | Uprisings in Scotland | |

| 122 | Hadrian Walls begun | |

| 150 | Small groups of settlers from the continent | |

| 410 | Romans withdraw | |

| 450 | Hengest and Horsa come to Kent ('invited' to hold back the Picts) | |

| 455 | Hengest rebels against Vortigern | |

| 477 | Saxons in Sussex | |

| 495 | Saxons in Wessex | |

| 527 | Saxon kingdoms in Essex and Middlesex | |

| 550 | Anglian kingdoms in Mercia, Northumbria, and East Anglia | |

| 560 | Æthelberht becomes King of Kent | |

| 597 | Augustine missionaries land in Kent and conversion to Christianity starts | |

| 794 | Scandinavian attacks on Lindisfarne, Jarrow, Iona and subsequent conquest of Northumbria | |

| 865 | Scandinavian conquest of East Anglia | |

| 871--899 | Rule of King Alfred and establishment of the Danelaw | |

| 1016--1042 | Rule of King Cnut and his heirs | |

| 1042--1066 | Rule of King Edward (January 1066) | |

| 1066 | Death of King Edward (January 1066) | |

| 1066 | King Harold's defeat at Hastings and William of Normandy takes over (December 1066) | |

| 1066 | William (of Normandy) becomes king (December 1066) | |

| 1095 | First Crusade | |

| 1162 | Becket is murdered | |

| 1169--1172 | Conquest of Ireland | |

| 1204 | King John loses Normandy to the French | |

| 1282--1283 | Conquest of Wales | |

| 1290 | Expulsion of Jews from England | |

| 1315--1316 | Great Famine | |

| 1337--1453 | The 100-year War | |

| 1349--1351 | The Black Death, i.e. plague, kills one-third of the population | |

| 1362 | Statute of Pleadings (legal proceedings in English) | |

| 1381 | The Peasants' revolt | |

| 1382 | Condemnation of Wycliff | |

| 1476 | Introduction of the printing press by Caxton | |

| 1492 | Columbus reaches the 'New World' | |

| 1497 | Cabot reaches Newfoundland, Canada | |

| 1504 | St John's, Newfoundland, established as the first British colony in North America | |

| 1509--1547 | Reign of Henry VIII | |

| 1534 | Act of Supremacy, English monarch becomes head of the Church of England | |

| 1536 | Monasteries dissembled | |

| 1539 | English bible in every church | |

| 1550 | Population of England reaches 3 million | |

| 1558--1603 | Queen Elizabeth I | |

| 1600 | The East India Company is granted a charter | |

| 1607 | Settlement at Jamestown | |

| 1611 | The King James Bible (KJV) | |

| 1612 | English presence in Bermuda and in India | |

| 1620 | Pilgrim fathers establish colony in Plymouth | |

| 1624--1630 | War between England and Spain | |

| 1626--1629 | War between England and France | |

| 1627--1647 | Settlements on Barbados and the Bahamas | |

| 1629 | Charles I dissolves parliament | |

| 1642--1648 | First and Second Civil War | |

| 1649 | Charles I beheaded | |

| 1649 | Charles II becomes king | |

| 1649 | Jews officially admitted | |

| 1649--1655 | Cromwell conquers Ireland | |

| 1655 | English presence in Jamaica | |

| 1653--1660 | Cromwell is 'Lord Protector' | |

| 1660 | Charles II 'restored'' | |

| 1660 | Royal Society founded, to promote science | |

| 1670 | Hudson Bay Company active | |

| 1670--1679 | Colonization of West Africa | |

| 1688 | The Glorious Revolution | |

| 1689--1702 | Rule of William and Mary | |

| 1700 | Population of England is 5 million | |

| 1707 | Act of Union, uniting England and Scotland as the UK | |

| 1746 | Battle of Culloden; subsequent repression of Scottish Gaelic | |

| 1755 | Johnson's Dictionary | |

| 1759 | Wolfe takes Quebec for England | |

| 1760--1850 | Highland Clearances in Scotland, with resulting emigration and loss of Celtic | |

| 1763 | Trading in Basra, Iraq | |

| 1765--1947 | British rule over India | |

| 1773 | Boston Tea Party | |

| 1775--1783 | American War of Independence | |

| 1776 | American Declaration of Independence | |

| 1780--1789 | Colonies (of convicts) in Australia | |

| 1789 | French Revolution | |

| 1789 | George Washington first American president | |

| 1791 | British colonies in Upper and Lower Canada | |

| 1803 | Louisiana Purchase | |

| 1806 | British take over the Cape Colony in South Africa | |

| 1806 | Webster's Dictionary | |

| 1819--1824 | Malacca and Singapore occupied by the British | |

| 1820--1829 | Railroads in the US | |

| 1821--1823 | Irish famine | |

| 1830--1839 | Settlement of New Zealand | |

| 1834 | Slavery abolished in the British Empire | |

| 1842 | China cedes Hong Kong | |

| 1844 | First telegraph | |

| 1837--1901 | Reign of Queen Victoria | |

| 1853 | Gadsden Purchase | |

| 1853 | Japan opened to Western trade | |

| 1858 | Decision to start the OED | |

| 1861--1865 | American Civil War | |

| 1861 | British colony in Nigeria | |

| 1862 | British colony in Honduras | |

| 1865 | Abolition of slavery in the United States of America | |

| 1869 | Suez Canal opened | |

| 1876 | Telephone invented | |

| 1884 | Berlin Conference determines colonial power in Africa | |

| 1886 | Annexation of Burma | |

| 1890--1899 | Rhodesia and Uganda colonized in an attempt to control the Cape-to-Cairo corridor | |

| 1880--1902 | Boer Wars and British conquest of South Africa | |

| 1898 | American control over Hawaii, Philippines, and Puerto Rico | |

| 1898 | Hong Kong and Territories leased to Britain for 99 years | |

| 1901 | Death of Queen Victoria | |

| 1907 | Hollywood becomes a filmmaking center | |

| 1914--1918 | First World War | |

| 1916 | Easter Uprising, leading to Irish independence in 1921 | |

| 1918 | Women (over 30) get the vote in Britain | |

| 1920 | Kenya as British colony | |

| 1922 | BBC starts | |

| 1928 | OED appears (with supplement in 1933) | |

| 1931 | Statute of Westminster (former British Dominions de fact independent); British Commonwealth | |

| 1939 | photocopying invented | |

| 1939--1945 | Second World war | |

| 1942 | First computers | |

| 1945 | United Nations founded | |

| 1946 | Philippines independent | |

| 1947 | The independence of India and Pakistan; and New Zealand | |

| 1948 | Burma and Ceylon (Sri Lanka) independent | |

| 1949 | NATO founded | |

| 1950--1953 | Korean War | |

| 1951 | First computers | |

| 1960 | Nigeria becomes independent | |

| 1960 | World population reaches 3 billion | |

| 1961--1975 | Vietnam War | |

| 1963 | Kenya becomes independent | |

| 1973 | Britain joins European Union (confirmed in a 1975 referendum) | |

| 1980 | CNN starts | |

| 1984 | Apple PC | |

| 1990 | Native American Languages Act | |

| 1990--1991 | Gulf War | |

| 1990--1999 | Internet becomes major communication tool | |

| 1999 | World population reaches 6 billion | |

| 2000 | OED online | |

| 2003 | Iraq War | |

| 2003 | In Wales, 20% speak Welsh, up 2.4% in 10 years |

(後記 2013/03/18(Mon):同じ年表は Gelderen のコンパニオンサイトより,"Timeline" から閲覧できる.)

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

2013-01-25 Fri

■ #1369. フィシャク版,英語史略年表 [timeline][history][historiography]

昨日の記事「#1368. Fennell 版,英語史略年表」 ([2013-01-24-1]) に引き続き,今日はフィシャク版の年表を再現する.日本語での英語史年表もあると便利だと思い,和訳に従った (207--10) .同じ英語史の年表といっても,作成者によって力点が異なるものであり,それぞれに特徴がある.年表も確かに1つの歴史記述の方法であるということを認識させられる.

| 55, 54 BC | ユーリウス・カエサルが軍隊を率いてブリテン島に上陸 | |

| 43 BC | ローマ帝国による組織的なブリテン島征服が始まる | |

| end of C3 | ゲルマン人諸部族による最初のブリテン島攻撃 | |

| 367 | スコット人(アイルランドから),ピクト人(北から),サクソン人(東から)が,ローマ支配下のブリテン島を攻撃 | |

| 375 | フン族の西進を逃れようと西ゴート族がドナウ川を渡りローマ領内に侵入し,ゲルマン民族の大移動が始まる.ローマ帝国が大打撃を受ける | |

| 383 | ローマ軍がローマに召喚される | |

| 410 | 最後のローマ軍団がブリテン島から撤退 | |

| 449 | ゲルマン人部族がブリテン島に侵入し,征服を始める | |

| c500 | 「バドニクス丘」の戦いで侵入者ゲルマン人が敗れ,ブリテン島征服は南部において一時中断 | |

| 547? | ハンバー川以北にアングル族が王国を建てる | |

| 597 | 聖アウグスティヌスがケント王国に到着し,ブリテン島南部に住んでいたゲルマン人にキリスト教の布教を始める | |

| 634 | アイルランドの修道僧がノーサンブリアのキリスト教化に乗り出す | |

| 655 | マーシアのキリスト教改宗がノーサンブリアとアイルランドの宣教師たちの手により完了 | |

| 664 | ノーサンブリアにおいて,ホイットビー教会会議が開かれる.ブリテン島やアイルランドのキリスト教がローマ教会に統一される契機となる | |

| c725 | 口承による『ベーオウルフ』がこの頃完成される | |

| 787 | デーン人の侵攻が始まる | |

| 865 | デーン人侵攻の第2期 | |

| 871--899 | アルフレッド大王の治世 | |

| 879 | アルフレッド大王と(グスルムが率いる)デーン人との間でウェドモアの協定.デーンロー地域の確定 | |

| 886 | アルフレッド大王がロンドンを占領.グスルムの王国を除く全イングランドがその統治権を認める | |

| 964 | 修道院の改革が始まり,英語の標準化に影響を与える | |

| 973 | エドガーがバースにおいて,初めてキリスト教の儀式による戴冠式を挙げ,(デーンロー地域を含む)全イングランドの最初の王となる | |

| 991 | オラフ・トリュグヴァソンがイギリスに侵攻.デーン人侵攻の第3期が始まる | |

| 1066 | ウィリアム征服王がヘースティングズの戦いで勝利をおさめ,ノルマン人の英国征服が始まる.フランス語とラテン語が英語に代わって公用語となる | |

| 1154 | 『ピーターバラ年代記』と呼ばれる写本の記録はこの年で終結する.(一般に『アングロ・サクソン年代記』と呼ばれる.写本は7つあり,カエサルの侵入から始まっている.) | |

| 1204 | ジョン王がフランス国王フィリップ2世に敗れ,ノルマンディーがフランス王の手に渡る.イギリスの民族主義が高まり始める | |

| 1250 | 英国貴族の二重忠節が終結し,フランス語を重んずる必要がなくなる | |

| 1258 | ヘンリー3世が,ノルマン人の英国征服以降初めて英語で布告を出す | |

| 1295 | チェルムズフォードの裁判所で,文書が英語とフランス語の両語で読まれる | |

| 1337--1453 | 百年戦争.この戦争により,イギリス人はフランスのあらゆるものに対して敵愾心を抱くようになる | |

| 1344 | 大法官宛の請願書が初めて英語で書かれる | |

| 1348--1350 | 黒死病のため,イギリス社会に大規模な住民の移動がおこる | |

| 1362 | 国会が初めて英語で開会される.議会は「訴答手続法」を制定し,1363年1月以降はすべての訴訟手続,審議は英語で行なうことに決められる | |

| 1381 | 農民一揆がおこり,社会的変動の進行を加速する | |

| c1385 | 英語がイングランド全域の学校で用いられるようになる | |

| 1413 | ヘンリー4世が英国王として初めて英語で遺書を残す | |

| 1422 | 英語による最初の玉璽文書 | |

| 1423 | 国会の議事録が英語で書かれ始める | |

| c1430 | 町や同業組合の公文書に英語を用い始める | |

| 1476 | ウィリアム・キャクストンがイングランドに戻り,ウエストミンスターに最初の印刷所をつくる | |

| 1499 | キャクストンの後継者ピンソンが,英語・ラテン語の二言語語彙集,『子供のための言葉の宝庫』を出版する(書かれたのは1440年).辞書編纂への一歩となる | |

| 1534 | ヘンリー8世がローマ教会との関係を絶ち,英国国教会が成立 | |

| 1564--1616 | ウィリアム・シェークスピアの生涯 | |

| 1586 | ウィリアム・ブローカ著『文法のための小冊子』(同著者による現存しない文法書の簡易版)が出版される.最初の英文法書 | |

| 1588 | スペインの無敵艦隊に勝利.英語が世界に広がる端緒となる | |

| 1604 | ロバート・コードリー著『アルファベット順語彙一覧』の出版.最初の英語の一言語辞典(英英辞典) | |

| 1607 | アメリカに英語がもたらされる.今日のヴァージニア州に,入植者によってジェームズタウンが建設される | |

| 1611 | 欽定英訳聖書(ジェームズ王聖書)の出版 | |

| 1639--1686 | インド(マドラス,カルカッタ,ボンベイ)に英国の入植地が建設される | |

| 1642--1660 | 市民革命 | |

| 1664 | 王立教会が「英語を改良するための」委員会を設置 | |

| 1712 | J. スウィフトによるオックスフォード伯への手紙が『英語の矯正,改良,確定のための提案』として出版され,アカデミーの設立を促す | |

| 1713 | ノヴァスコシアがフランスからイギリスに譲渡される | |

| 1755 | サミュエル・ジョンソン著『英語辞典』が出版される.19世紀末まで正しい英語の揺るぎない権威的存在となる | |

| 1759 | ウルフ将軍がケベックの戦いでフランス軍に勝利 | |

| 1761 | インドがイギリスの植民地となる | |

| 1769--1777 | キャプテン・クックが,南太平洋への航海途上で,オーストラリア,ニュージーランド,タスマニアをイギリス王領と宣言する | |

| 1775--1783 | アメリカ独立戦争により,アメリカ合衆国の誕生 | |

| 1788 | オーストラリアのニューサウスウェールズに最初の流刑地植民地が建設される.ケープタウン(南アフリカ)にあるオランダ植民地がイギリス領有となる | |

| 1805 | トラファルガーの海戦においてイギリス軍がフランス軍に勝利する.イギリスが海上覇権を掌握し植民地拡大への道を開く | |

| 1816 | イギリスで最初の安価な新聞が発行され,英語に影響を与えるマスメディア時代が始まる | |

| 1840 | ニュージーランドにおいて,イギリス植民地が建設される.イギリスの安価な郵便制度が文字通信の発達を促し,さらに英語が普及する | |

| 1858 | 『新英語辞典』(後に『オックスフォード英語辞典』と称される)の編集作業が始まる | |

| 1890--1910 | 数多くの発明や科学上の発見が,英語に前例のない大きな影響を与える | |

| 1899--1901 | 南アフリカのブール戦争において初期オランダ入植者の子孫が敗北.イギリスの覇権が確立 | |

| 1914--1918 | 第1次世界大戦.英語の威信が高まる.フランス語は教育言語として,また外交言語としてさえ,その地位を失い始める(ヴェルサイユ条約がフランス語と英語で書かれる) | |

| 1939--1945 | 第2次世界大戦がさらに,英語の普及を押し進め,その威信を高める |

・ ヤツェク・フィシャク著,小林 正成・下内 充・中本 明子 訳 『英語史概説 第1巻外面史』 青山社,2006年.

2013-01-24 Thu

■ #1368. Fennell 版,英語史略年表 [timeline][history][historiography]

「#777. 英語史略年表」 ([2011-06-13-1]) では,Crystal 版の英語史略年表を掲載したが,今回は Fennell 版を再現する.Fennell では各章の最初に対象となっている時代に関する年表が載せられており,以下はそれをほぼ忠実に編集したまでで,細かくは整理していない.Fennell の著書の題名から予想されるとおり,社会史的な側面が強く反映されている年表である.

| 8000 BC | Hunter groups move into Lapland | |

| 7000 BC | Wheat, barley and pulses cultivated from Anatolia to Pakistan; goats and pigs domesticated | |

| 7000 BC | Farming developed on Indian subcontinent; barley main crop | |

| 6500 BC | Adoption of farming in Balkan region; beginning of the European Neolithic spread of domestic animals, probably from Anatolia | |

| 6200 BC | Farming villages established in the west and central Mediterranean | |

| 5200 BC | First farmers of central Europe spread northwest as far as the Netherlands | |

| 4500 BC | Cattle used as plough animals in lower Danube region | |

| 4500 BC | First megalithic tombs built in western Europe | |

| 4400 BC | Domestication of horse on Eurasian Steppes | |

| 4200 BC | Earliest copper mines in eastern Europe | |

| 4200 BC | Agriculture begins south of the Ganges | |

| 3800 BC | Ditched enclosures around settlements in western Europe, forming defended villages | |

| 3500 BC | New faming practices: animals increasingly used for traction, wool and milk; simple plough (ard) now used in northern and western Europe | |

| 3250 BC | Earliest writing from western Mesopotamia: pictographic clay used for commercial accounts | |

| 3200 BC | First wheeled vehicles in Europe (found in Hungary) | |

| 3100 BC | Cuneiform script developed in Mesopotamia | |

| 3000 BC | Construction of walled citadels in Mediterranean Europe and development of successful metal industry | |

| 2900 BC | Appearance of Corded Ware pottery in northern Europe | |

| 2500 BC | Bell beakers found in western Europe, often associated with individual burials | |

| 2500 BC | Development of urban civilization in the Indian Plain | |

| 2500 BC | Earliest syllabic script used in Sumerian literature | |

| 2300 BC | Beginning of full European Bronze Age | |

| 2000 BC | Fortified settlements in east and central Europe point to increasing social and economic pressures | |

| 1900 BC | Cretan hieroglyphic writing | |

| 1850 BC | Horses used for the first time to pull light carts in the western Steppes | |

| 1650 BC | Linear A script (Crete and the Cyclades) | |

| 1650 BC | City-states of central Anatolia unified to form the Hittite kingdom with a strongly fortified capital at Boğazköy | |

| 1400 BC | Linear B script (mainland and islands of Greece) | |

| 1400 BC | Development of pastoral nomadism on the Steppes: cattle herded from horseback | |

| 1300 BC | Westward spread of urnfield cemeteries | |

| 1200 BC | Collapse of Hittite empire | |

| 1000 BC | Hillforts in Western Europe | |

| 1000 BC | Full nomadic economy on the Steppes based on rearing horses, cattle and sheep | |

| 850 BC | First settlement at Rome; cluster of huts on Palatine Hill | |

| 800 BC | Establishment of culture north and east of Alps --- first stage of Celtic Iron Age (Hallstatt) | |

| 800 BC | Rise of Etruscan city-states in central Italy | |

| 800 BC | Rise of cities and states in Ganges Valley supported by rice farming | |

| 750 BC | First Greek alphabetic inscription | |

| 750 BC | Ironworking spreads to Britain | |

| 750 BC | Earliest Greek colonies set up from western Mediterranean to the eastern shores of the Black Sea | |

| 690 BC | Etruscan script developed from Greek | |

| 600 BC | Trade between Celts north west of Alps and Greek colonies of the west Mediterranean; rich wagon burials attest to wealth and power of Celtic elite | |

| 600 BC | Latin script | |

| 600 BC | Central lowlands of northern Europe first settled | |

| 600 BC | First Greek coins | |

| 480 BC | 2nd stage of European Bronze Age (La Tène) | |

| 480 BC | Emergence of classical period of Greek arts and architecture | |

| 480 BC | City-states reach height of importance | |

| 460 BC | Parchment replaces clay tablets for Aramaic administrative documents | |

| 450 BC | Athens, the greatest Greek city-state, reaches the peak of its power | |

| 400 BC | Carthage dominates the west Mediterranean | |

| 390 BC | Celts sack Rome | |

| 334 BC--329 BC | Alexander the Great invades Asia Minor, conquers Egypt and Persia and reaches India; Hellenism established in Asia | |

| 331 BC | Alexandria founded | |

| 250 BC | Brahmin alphabetic script in India | |

| 250 BC | All of peninsular Italy controlled by Rome | |

| 206 BC | Rome gains control of Spain | |

| 146 BC | Romans destroy the Greek states but Greek culture still important and Greek artists brought to Rome | |

| 146 BC | Roman destruction of Carthage | |

| 55 BC | Julius Caesar attempts to invade Britain | |

| 27 BC | Augustus sole ruler of Roman empire | |

| 43--50 | Emperor Claudius invades Britain | |

| 50 | Rome largest city in the world --- population 1 million | |

| 117 | Roman empire reaches its greatest extent | |

| 125 | Hadrian's Wall built | |

| 285 | Administrative separation of eastern and western halves of Roman empire | |

| 313 | Edict of Milan: toleration of Christianity in Roman empire | |

| 330 | Constantine founds Constantinople as new eastern capital of the Roman empire | |

| 410 | Sack of Rome by Visigoths leading to collapse of western Roman empire | |

| 410 | Romans withdraw from Britain | |

| 429 | German (Vandal) kingdom in north Africa | |

| 449 | Angles, Saxons and Jutes invade Britain | |

| 597 | St Augustine introduces Christianity to the English | |

| 787 | Scandinavian invasions begin | |

| 793 | Sacking of Lindisfarne | |

| 878 | King Alfred defeats the Danes at Eddington | |

| 878 | Treaty of Wedmore | |

| 899 | King Alfred dies | |

| 1016 | Danish King Cnut rules England | |

| 1042 | Accession of Edward the Confessor to the English throne | |

| 1066 | Battle of Hastings; Norman Conquest | |

| 1095 | First Crusade | |

| 1170 | Assassination of Thomas à Becket | |

| 1204 | King John loses lands in Normandy | |

| 1259--1265 | The Barons' War | |

| 1337--1453 | The Hundred Years War | |

| 1340--1400 | Geoffrey Chaucer | |

| 1346 | Battle of Crecy | |

| 1346 | Battle of Poitiers | |

| 1348--1351 | The Black Death | |

| 1362 | Parliament opened in English | |

| 1362 | The Statute of Pleading (English becomes the official language of legal proceedings) | |

| 1381 | The Peasants' Revolt | |

| 1415 | Battle of Agincourt | |

| 1476 | Caxton introduces the printing press | |

| 1489 | French no longer used as the language of Parliament | |

| 1509 | Henry VIII ascends the throne | |

| 1534 | Act of Supremacy | |

| 1536 | Small monasteries dissolved | |

| 1536 | Statute incorporates all of Wales with England | |

| 1539 | English translation of Bible in every church | |

| 1547 | Edward VI | |

| 1553 | Mary Tudor | |

| 1554 | Mary marries Philip of Spain | |

| 1558 | Elizabeth I | |

| 1559 | Act of Supremacy restores laws of Henry VIII | |

| 1574 | First company of actors; theatre building begins | |

| 1577 | Sir Francis Drake plunders west coast of South America | |

| 1584 | Colonists at Roanoke | |

| 1600 | British East India Company founded | |

| 1600 | Population of England c.2.5 million | |

| 1603 | James I | |

| 1605 | Barbados, West Indies, claimed as English colony | |

| 1606 | Virginia Company of London sends 120 colonists to Virginia | |

| 1607 | Jamestown, Virginia, is established by London Co. as the first permanent English settlement in America | |

| 1611 | King James Bible | |

| 1616 | Death of Shakespeare | |

| 1620 | The Pilgrims arrive at Plymouth Rock on the Mayflower | |

| 1621 | English attempt to colonize Newfoundland and Nova Scotia | |

| 1625 | Charles I | |

| 1627 | Charles I grants charter to the Guiana Company | |

| 1633 | English trading post established in Bengal | |

| 1637 | English traders established in Canton | |

| 1639 | English established at Madras | |

| 1642--1646 | Civil War | |

| 1646 | English occupy the Bahamas | |

| 1648 | Second Civil War | |

| 1649 | Cromwell invades Ireland | |

| 1649 | Charles I beheaded | |

| 1649 | Charles II | |

| 1649 | Commonwealth established | |

| 1653 | Cromwell becomes Lord Protector | |

| 1655 | English capture Jamaica | |

| 1660 | Charles II restored to throne | |

| 1663 | Charles II grants charter to Royal African Company | |

| 1668 | British East India Company gains control of Bombay | |

| 1670 | English settlement in Charles Town, later Charleston, South Carolina | |

| 1680--1689 | Welsh Quakers settle in large numbers in Pennsylvania | |

| 1680--1689 | First German immigrants in America | |

| 1684 | Bermudas become Crown Colony | |

| 1689 | William and Mary proclaimed king and queen in England and Ireland | |

| 1690 | Calcutta founded | |

| 1690 | Population of England c.5 million | |

| 1700 | Population of England and Scotland 7.5 million | |

| 1707 | Union of England and Scotland as Great Britain | |

| 1707 | British land in Acadia, Canada | |

| 1710 | English South Sea Company founded | |

| 1727 | George II | |

| 1729 | North and South Carolina become Crown Colonies | |

| 1729 | Benjamin and James Franklin publish 'The Pennsylvania Gazette' | |

| 1744 | Robert Clive arrives at Madras | |

| 1756--1763 | The French and Indian War in North America | |

| 1759 | British take Quebec from the French | |

| 1760 | George III | |

| 1762 | British capture Martinique, Grenada, Havana and Manila | |

| 1765--1947 | British Raj in India | |

| 1770 | James Cook discovers Botany Bay, Australia | |

| 1774 | Parliament passes the Stamp Act, unifying the colonies against the British | |

| 1775 | The East India, or Tea, Act prompts the Boston Teat Party | |

| 1775--1783 | American War of Independence | |

| 1776 | American Declaration of Independence | |

| 1776 | The Revolutionary War begins | |

| 1778 | Cook discovers Hawaii | |

| 1783 | The Treaty of Paris successfully ends the Revolution | |

| 1783 | British recognize US independence | |

| 1784 | Pitt's India Act: East India Company under government control | |

| 1786 | Penang ceded to Great Britain | |

| 1789 | George Washington inaugurated as first US President | |

| 1790 | The first penal colony established in Sydney, Australia | |

| 1795, 1806 | British forces occupy Cape of Good Hope | |

| 1800 | British capture Malta | |

| 1803 | The Louisiana Purchase doubles the size of US territory | |

| 1810 | British seize Guadeloupe | |

| 1811 | British occupy Java | |

| 1812--1814 | War of 1812 between the USA and Britain | |

| 1819 | Florida purchased by the USA from Spain | |

| 1819 | British settlement established in Singapore by East India Company | |

| 1822 | English becomes the official language of the Eastern Cape of South Africa | |

| 1822 | Liberia founded --- Africa's oldest republic | |

| 1824 | Erie Canal opens, strengthening east-west trade, but increasing the isolation of the south | |

| 1824 | British take Rangoon, Burma | |

| 1828 | The Baltimore and Ohio Railway opens | |

| 1832 | Britain occupies the Falkland Islands | |

| 1837 | Queen Victoria | |

| 1837 | The electric telegraph demonstrated by Samuel Morse | |

| 1840 | New Zealand becomes an official colony | |

| 1840 | Penny post introduced in Britain | |

| 1842 | Hong Kong ceded to Great Britain | |

| 1848 | Gold discovered in California | |

| 1849 | Gold Rush | |

| 1851 | Victoria, Australia, proclaimed separate colony | |

| 1852 | New constitution for New Zealand | |

| 1858 | Powers of East India Company transferred to British Crown | |

| 1860 | Kowloon added to British territories in South-East Asia | |

| 1861 | Civil War begins with the Confederate attack on Fort Sumter | |

| 1861 | British Colony founded in Lagos, Nigeria | |

| 1863 | Emancipation of the slaves is proclaimed, as of 1 January | |

| 1865 | General Lee surrenders to Grant at Appomattox | |

| 1865 | President Lincoln is assassinated, five days later | |

| 1867 | Alaska is purchased from Russia, becoming the 49th state in 1959 | |

| 1867 | Federal Malay States become a Crown Colony | |

| 1869 | The first transcontinental railroad is completed | |

| 1876 | Alexander Graham Bell patents the telephone | |

| 1877 | Edison invents the phonograph | |

| 1878 | David Hughes invents the microphone | |

| 1879 | London opens its first telephone exchange | |

| 1884 | Papua New Guinea becomes British protectorate | |

| 1885 | Britain established protectorate over Northern Bechuanaland, Niger River Region and southern New Guinea, and occupies Port Hamilton, Korea | |

| 1886 | First Indian National Congress meets | |

| 1887 | First Colonial Conference opens in London | |

| 1888 | Cecil Rhodes granted mining rights by King of Matabele | |

| 1890 | Rhodes becomes Premier of Cape Colony | |

| 1893 | Uganda united as British protectorate | |

| 1893 | USA annexes Hawaii | |

| 1895 | Marconi invents radiotelegraphy | |

| 1895 | Auguste and Louis Lumière invent the motion-picture camera | |

| 1895 | British South Africa Company territory south of the Zambezi River becomes Rhodesia | |

| 1898 | America receives Guam and sovereignty over the Philippines | |

| 1898 | New Territories leased by Britain from China for 99 years | |

| 1899 | First magnetic sound recordings | |

| 1899--1902 | Boer War | |

| 1900 | R. A. Fessenden transmits the human voice via radio waves | |

| 1900 | British capture Bloemfontein, relieve Mafeking, annex Orange Free State and Transvaal and take Pretoria and Johannesburg Commonwealth of Australia created | |

| 1901 | Marconi transmits radiotelegraph messages from Cornwall to New Zealand | |

| 1901 | End of Queen Victoria's reign | |

| 1903 | Ford Motor Company founded | |

| 1903 | Orville and Wilbur Wright make the first successful manned flight at Kitty Hawk, North Carolina | |

| 1903 | British conquer northern Nigeria | |

| 1907 | New Zealand becomes a dominion within the British Empire | |

| 1908 | Union of South Africa established | |

| 1908 | Henry Ford introduces the mass-produced Model T | |

| 1914 | Panama Canal opened | |

| 1914--1918 | World War I | |

| 1916 | USA purchases Danish West Indies (Virgin Islands) | |

| 1917 | USA purchases Dutch West Indies | |

| 1919 | League of Nations founded | |

| 1920 | Gandhi emerges as leader of India | |

| 1920 | Kenya becomes British colony | |

| 1921 | British Broadcasting Corporation founded | |

| 1921 | First Indian Parliament meets | |

| 1924 | The National Origins Act marks the official end of large-scale immigration to America; from this point on numbers are restricted and quotas are introduced | |

| 1924 | British Imperial Airways founded | |

| 1925 | John Logie Baird transmits a picture of a human face via television | |

| 1928 | John Logie Baird demonstrates first colour television | |

| 1929 | Teleprinters and teletypewriters first used | |

| 1929 | First scheduled TV broadcasts in Schernectedy, New York | |

| 1929 | First talking pictures made | |

| 1936 | BBC London television service begins | |

| 1938 | Lajos Biró invents the ball-point pen | |

| 1939--1945 | World War II | |

| 1942 | First computer developed in the United States | |

| 1942 | Magnetic recording tape invented | |

| 1944 | First telegraph line used between Washington and Baltimore | |

| 1945 | United Nations founded | |

| 1946 | Chester Carlson invents Xerography | |

| 1946 | Philippines become independent from the United States | |

| 1947 | Transistor invented at Bell Laboratories | |

| 1947 | India proclaimed independent | |

| 1948 | Peter Goldmark invents the long-playing record | |

| 1951 | Colour TV introduced into USA (15 million TV sets in USA) | |

| 1952 | Accession of Queen Elizabeth II | |

| 1957 | Common Market established by Treaty of Rome | |

| 1957 | Malaysian independence | |

| 1958 | First stereophonic recordings | |

| 1962--1975 | Uganda, Kenya, Zambia (Northern Rhodesia), Malawi, Malta, Gambia, Southern Rhodesia (Zimbabwe), Guyana, Mauritius, Nigeria, Bahamas, Papua New Guinea all become independent of Great Britain | |

| 1965 | Atlantic cable completed | |

| 1968 | Intelsar communication satellite launched | |

| 1989 | South Africa desegregated | |

| 1997 | Hong Kong rule returns to China |

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-01-22 Tue

■ #1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 [lexicology][loan_word][french][latin][renaissance][history][register][sociolinguistics][lexical_stratification]

「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]) で英語(の歴史)の民主的な側面を垣間見たが,バランスのとれた視点を保つために,今回は,やはり歴史的な観点から,英語の非民主的な側面を紹介しよう.

英語は,近代英語初期(英国ルネサンス期)に夥しいラテン借用語の流入を経験した (##114,1067,1226).これによって,英語語彙における三層構造が完成されたが,これについては「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) や「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]) で見たとおりである.語彙に階層が設けられたということは,その使用者や使用域 (register) にも対応する階層がありうることを示唆する.もちろん,語彙の階層とその使用に関わる社会的階層のあいだに必然的な関係があるというわけではないが,歴史的に育まれてきたものとして,そのような相関が存在することは否定できない.上層の語彙は「レベル」の高い話者や使用域と結びつけられ,下層の語彙は「レベル」の低い話者や使用域と結びつけられる傾向ははっきりしている.

この状況について,渡部 (244) は,「英語の中の非民主的性格」と題する節で次のように述べている.

人文主義による語彙豊饒化の努力が産んだもう一つの結果は,英語が非民主的な性格を持つようになった,ということであろう.OE時代には王様の言葉も農民の言葉もたいして変りなかったと思われる.上流階級だからと言って特に難かしい単語を使うということは少なかったからである.その状態は Norman Conquest によって,上層はフランス語,下層は英語という社会的二重言語 (social bilingualism) に変ったが,英語が復権すると,英語それ自体の中に,一種の社会的二言語状況を持ち込んだ形になった.その傾向を助長したのは人文主義であって,その点,Purism をその批判勢力と見ることが可能である.事実,聖書をほとんど唯一の読書の対象とする層は,その後近代に至るまでイギリスの民衆的な諸運動とも結びついている.

英語(の歴史)は,ある側面では非民主的だが,別の側面では民主的である.だが,このことは多かれ少なかれどの言語にも言えることだろう.また,言語について言われる「民主性」というのは,「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]) や「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) で取り上げた「保守性」と同じように,解釈に注意が必要である.「民主性」も「保守性」も価値観を含んだ表現であり,それ自体の善し悪しのとらえ方は個人によって異なるだろうからだ.それでも,社会言語学的な観点からは,言語の民主性というのはおもしろいテーマだろう.

なお,英語における民主的な潮流といえば,「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1]) や「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」 ([2012-03-21-1]) の話題が思い出される.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

2012-11-16 Fri

■ #1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか? [etymology][history][sobokunagimon]

日本人が日ごろ見慣れている「みかん」は温州みかん(ウンシュウミカン)を指し,欧米でも広く知られている.英語では satsuma (orange) /sæˈʦuːmə, ˈsæʦʊmə/ と呼ばれているが,どのような経緯で「サツマ」と呼ばれるようになったのだろうか.

ある説によると,温州みかんの原産地は古くから中国と交流があった天草の南にある島,鹿児島県長島と推定されており,この推定される原産地にちなんで satsuma と呼ばれているということである.

興味深い別の説によると,原産地が薩摩(鹿児島)であるかどうかは関係なく,在日アメリカ大使館職員の家族が同地方からみかんをアメリカに持ち帰って紹介したことにちなむともされる.

OED によると,1882年の文献で初めてこの語が使われている.1943年の例として挙げられている文献 Webber and Batchelor (551) に当たってみると,次のような記述があった.

The Satsuma was first introduced into the United States in 1876 by Dr. George R. Hall; and in 1878 General Van Valkenburg, then United States minister to Japan, brought in other trees. The name Satsuma was given to the variety by Mrs. Van Valkenburg.

ここに言及されている Van Valkenburg という人物について調べてみると,こちらの方のブログに,次のような記述を見つけることができた.

1878年頃,当時横浜に駐在していたアメリカの高官,Robert Van Valkenburg が,奥方と九州を旅行した時,薩摩ミカンのあまりにも甘くて美味しい味に感激し,奥方の故郷であるフロリダへ土産として送り出したという記録が残っているらしい.それと相前後して,フロリダからテキサス一帯にこの薩摩ミカンが紹介され,一気に薩摩ミカンの栽培が広がったようだ.アラバマのイチジクを栽培していた地域が,薩摩ミカンの栽培拡大と共に,1915年に薩摩ミカンに因んで名前を変えて今日に至っている.

さらに,Louisiana でミカン畑を営む Simon Citrus Farm には,次のような記述も見られる.

The Satsuma mandarin may have originated in China but is was first reported in Japan more than 700 years ago. The first recorded introduction into the United States was in Florida by George R. Hall in 1876. The name "Satsuma" is credited to the wife of a U.S. Minister to Japan, General Van Valkenburg, who sent trees home in 1878 from Satsuma, the name of a former province, now Kagoshima Prefecture, on the southern tip of Kyushu Island.

上のをまとめれば,まず1876年に Dr. George R. Hall なる人物によって温州ミカンがアメリカに持ち込まれた.その後,別途,1878年に駐日高官 Van Valkenburg 夫妻により温州ミカンがアメリカに導入され,それが satsuma と呼ばれることになったということだ.

なお,Alabama には Satsuma と呼ばれる地名がある.同市のHPによると,確かに1878年に同州にみかんが紹介されたとある.同町は,以降30年くらいの間にみかんの栽培で知られるようになり,1915年に Satsuma と命名された.ほかにも似たような背景で,Florida, Texas, Louisiana にも Satsuma という地名がある.

・ Webber, Herbert John and Leon Dexter Batchelor, eds. The Citrus Industry. Vol. 1. History, Botany, and Breeding. Berkeley and Los Angeles: U of California P, 1943.

2012-11-02 Fri

■ #1285. FLASHで英語史略年表 [timeline][history][flash][web_service][world_languages][loan_word][link]

マンチェスター大学の発信する,子供向け教育コンテンツを用意しているこちらのサイトのなかに,Timeline of English Language なるFLASHコンテンツを発見した.粗い英語史年表で,あくまで導入的な目的での使用を念頭に置いたものだが,話の種には使えるかもしれないので紹介しておく.

言語に関する他のコンテンツへのリンクは,こちらにある.次のものなどは,結構おもしろい.

・ World Language Map

・ Borrowing Game

簡易年表ということでいえば,A brief chronology of English なるものを見つけた.本ブログ内では,timeline を参照.

2012-10-12 Fri

■ #1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道 [methodology][uniformitarian_principle][writing][history][sociolinguistics][laeme][corpus][representativeness][evidence]

[2012-10-10-1], [2012-10-11-1]の記事で,The LAEME Corpus の代表性について取りあげた.私の評価としては,カバーしている方言と時代という観点からみて代表性は著しく損なわれているものの,現在利用できる初期中英語コーパスとしては体系的に編まれた最大規模のコーパスであり,十分な注意を払ったうえで言語研究に活用すべきツールである.The LAEME Corpus の改善すべき点はもちろんあるし,他のコーパスによる補完も目指されるべきだとは考えるが,言語を歴史的に研究する際に必然的につきまとう限界も考慮した上で評価しないとアンフェアである.

歴史言語学は,言語の過去の状態を観察し,復元するという課題を自らに課している.過去を扱う作業には,現在を扱う作業には見られないある限界がつきまとう.Milroy (45) の指摘する歴史言語学研究の2つの限界 (limitations of historical inquiry) を示そう.

[P]ast states of language are attested in writing, rather than in speech . . . [W]ritten language tends to be message-oriented and is deprived of the social and situational contexts in which speech events occur.

[H]istorical data have been accidentally preserved and are therefore not equally representative of all aspects of the language of past states . . . . Some styles and varieties may therefore be over-represented in the data, while others are under-represented . . . . For some periods of time there may be a great deal of surviving information: for other periods there may be very little or none at all.

乗り越えがたい限界ではあるが,克服の努力あるいは克服にできるだけ近づく努力は,いろいろな方法でなされている.そのなかでも,Smith はその著書の随所で (1) 書き言葉と話し言葉の関係の理解を深めること,(2) 言語の内面史と外面史の対応に注目すること,(3) 現在の知見の過去への応用の可能性を探ること,の重要性を指摘している.

とりわけ (3) については,近年,社会言語学による言語変化の理解が急速に進み,その原理の過去への応用が盛んになされるようになってきた.Labov の論文の標題 "On the Use of the Present to Explain the Past" が,この方法論を直截に物語っている.

これと関連する方法論である uniformitarian_principle (斉一論の原則)を前面に押し出した歴史英語の論文集が,Denison et al. 編集のもとに,今年出版されたことも付け加えておこう.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Labov, William. "On the Use of the Present to Explain the Past." Readings in Historical Phonology: Chapters in the Theory of Sound Change. Ed. Philip Baldi and Ronald N. Werth. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1978. 275--312.

・ Denison, David, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore, eds. Analysing Older English. Cambridge: CUP, 2012.

2012-09-22 Sat

■ #1244. なぜ規範主義が18世紀に急成長したか [language_myth][standardisation][prescriptive_grammar][history]

[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」で,16世紀に始まったフランス語標準化の流れが,18世紀末の革命において最高潮を迎え,フランス語万能という神話へとすり替わった経緯を見た.記事の後半でイギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱いと述べたが,Watts の論考を読み,近代イギリスにも対応する英語の標準化と神話化が確かにあり,18世紀に至って頂点に達していたことがわかった.現在,英語万能論やそれと密接に関連する規範主義の信奉は,「論理的なフランス語」ほど喧伝されはしないものの,ある意味では世界中に浸透しているとも言え,考えてみると恐ろしい.standardisation の各記事,とりわけ最近の記事 ([2012-09-06-1], [2012-09-15-1]) で標準英語の発展と確立の歴史について書いてきたが,今回は,なぜとりわけ18世紀に標準英語を規範化し,それを信奉する思潮が生じたのかを考えてみたい.

Watts (34--35) によれば,後期中英語から近代英語の時代にかけて,相互に関係する言語にまつわる種々の神話が育っていった.主要な神話を挙げると,language and ethnicity myth, language and nationality myth, language variety myth, myth of superiority, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change である.Watts は,各時代の言語観を露呈する評言を集め,種々の神話の消長を年代順に図示した (41) .language and ethnicity myth と language variety myth が17世紀の終わりにかけて沈んで行くのに対し,myth of superiority, language and nationality myth, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change が18世紀の前半にかけて一気に伸長している.後者の神話の糸が束ねられたそのとき,規範主義という大きな神話が生まれたのだとする.

その時代背景には,とりわけイギリスの国際社会における台頭と,国威の内外への誇示の必要性があった.1603年の James I によるイングランドとスコットランドの王位統一を前段階として,1707年には両国の議会が統一した.イギリスは海外へも新出を果たした.アメリカ植民地や西インド諸島を押さえてフランスと対抗するとともに,南アジアや東南アジアではオランダと対抗しつつ,東インド会社を設立し,インド獲得への足がかりを作った.アフリカとアメリカでは奴隷貿易を成功させ,フランスやオランダとの確執もいっそう激しくなった.

このような国際交易の異常な発達と植民地争いの激化により,イギリスは強い国家アイデンティティを激しく必要とするようになった.国家アイデンティティを作り上げるために,政治,経済,司法など文化の中心であるロンドンは,公教育を利用して書きことば標準英語を中央集権的に推進し,その万能たることを国内のみならず国外へも知らしめる策に打って出た.こうして,書きことば標準英語が国威の象徴として持ち上げられ.それとともに規範遵守の潮流が生まれたのである.

ただし,18世紀前半に規範主義が生まれたとはいっても,何もないところから突如として生じたわけではない.Watts (30) の強調するように,そのようなイデオロギーの発達は,次のようなお膳立てがあってこその帰結だった.

. . . any language ideology can only be formed

1 on the basis of beliefs about language, and attitudes towards language, which already have a long history, and

2 as a driving force behind a centrally significant social institution, the institution in this case being public education.

・ Watts, Richard J. "Mythical Strands in the Ideology of Prescriptivism." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 29--48.

2012-09-18 Tue

■ #1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換 [lexicology][norman_conquest][history][loan_word][french][norman_french][me][law_french]

[2012-09-03-1]の記事「#1225. フランス借用語の分布の特異性」で言及した Lutz の論文に,標題の語彙交替を示す表が挙げられていた.古英語で用いられていた本来語の法律用語が,中英語以降(現代英語へ続く)に対応するフランス借用語語により置きかえられたという例である.網羅的ではないが,一瞥するだけで置換の様子がよく分かる表である.以下に再現しよう (149) .

| OE | ModE | |

| dōm | -- | judgment |

| dōmærn †, dōmhūs | -- | court-house |

| dōmlic † | -- | judicial |

| dēma †, dēmere † | -- | judge |

| dēman | -- | to judge |

| fordēman | -- | to condemn |

| fordēmend | -- | accuser |

| betihtlian † | -- | to accuse, charge |

| gebodian †, gemeldian † | -- | to denounce, inform |

| andsacian †, onsecgan † | -- | to renounce, abjure |

| gefriþian † | -- | to afford sanctuary |

| mānswaru †, āþbryce † | -- | perjury |

| mānswara † | -- | perjurer |

| mānswerian † | -- | to perjure oneself |

| (ge)scyld †, scyldignes † | -- | guilt |

| scyldig † | -- | guilty, liable |

| scyldlēas | -- | guiltless |

| āþ | > | oath |

| þēof | > | thief |

| þeofþ | > | theft |

| morþ, morþor + OF murdre | > | murder |

doom や deem など,現代まで残っている本来語はあるが,法律用語としての語義は失っている.また,法律用語として残っている最後の4語についても,フランク語や古ノルド語の同根語がノルマン人の法律用語としてすでに定着していたゆえとも考えられる.

Lutz は,征服者の制度と強く結びついたこれらの語彙が英語へ借用された事実を挙げ,とかくフランス文化への憧れというような借用の原動力に関する議論がなされるが,征服者の「力」を想定せざるを得ないフランス語借用もあるということを主張する.フランス語のもつ宮廷文化,ロマンス,食事,学問といった華やかな連想の影に,生々しい政治的,軍事的な力が隠されてしまっているのではないか,と問題を提起しているかのようだ.

. . . the particularly large share of French in the basic vocabulary of Modern Standard English cannot be attributed to its cultural appeal alone but results from forced linguistic contact exerted by the speakers of the language of a conquering power on that of the conquered population. Ordinary borrowing, guided by the wish to acquire new things and concepts and, together with them, the appropriate foreign terms, could not have led to such an extreme effect on the basic vocabulary of the recipient language.

関連して,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) や「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) を参照.また,法律におけるフランス語について,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) と「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) も参照.

・ Lutz, Angelika. "When did English Begin?" Sounds, Words, Texts and Change. Ed. Teresa Fanego, Belén Méndez-Naya, and Elena Seoane. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002. 145--71.

2012-08-15 Wed

■ #1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり [black_death][reestablishment_of_english][history]

[2009-09-12-1]の記事「#138. 黒死病と英語復権の関係について再考」で,「黒死病によって年配のフランス語教師たちがいなくなったために,フランス語やラテン語を知らない人びとが英語で発言する機会が増えた」ことが,イングランドにおける英語の復権とフランス語の衰退に貢献したのではないかという論を紹介した.

黒死病の余波に苦しんだ14世紀後半のイングランドの grammar school で,ラテン語を解釈するための媒介言語としてフランス語ではなく英語が用いられるようになったのは,事実である.Oxford でラテン語を教えていた2人の教師 John Cornwall と Pencrich の一種の「教育改革」について,John Trevisa が次の興味深いコメントを残している.Baugh and Cable (150) の引用を再現しよう (from Polychronicon, II, 159 [Rolls Series], from the version of Trevisa made 1385--1387) .

Þis manere was moche i-vsed to fore þe firste moreyn and is siþþe sumdel i-chaunged; for Iohn Cornwaile, a maister of grammer, chaunged þe lore in gramer scole and construccioun of Frensche in to Englische; and Richard Pencriche lerned þat manere techynge of hym and oþere men of Pencrich; so þat now, þe ȝere of oure Lorde a þowsand þre hundred and foure score and fyue, and of þe secounde kyng Richard after þe conquest nyne, in alle þe gramere scoles of Engelond, children leueþ Frensche and construeþ and lerneþ an Englische, and haueþ þerby auauntage in oon side and disauauntage in anoþer side; here auauntage is, þat þey lerneþ her gramer in lasse tyme þan children were i-woned to doo; disauauntage is þat now children of gramer scole conneþ na more Frensche þan can hir lift heele, and þat is harme for hem and þey schulle passe þe see and trauaille in straunge landes and in many oþer places. Also gentil men haueþ now moche i-left for to teche here children Frensche. (150--51)

1349年の黒死病の流行の後,この2人の教師とその影響を受けた他の教師は,フランス語ではなく英語によりラテン語解釈を施すという語学教育へ切り替えた,とある.そして,1385年までにはこの新しい教授法が一般的になっていたことが読み取れる.Trevisa のコメントは,冒頭に要約した論を直接に支持するものではないが,黒死病と教師の欠乏との因果関係,ラテン語教育と媒介言語の問題などについての考察を促してくれる重要な史料である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-14 Tue

■ #1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか [french][loan_word][history][bilingualism][reestablishment_of_english][language_shift]

[2009-08-22-1]の記事「#117. フランス借用語の年代別分布」で,Jespersen と Koszal による,フランス借用語の流入率の通時的変化を見た.フランス借用語は13世紀と14世紀に爆発期を迎えるが,この時期はちょうど英語がフランス語から解放されて復権を遂げてゆく時期である([2009-09-05-1]の記事「#131. 英語の復権」を参照).一見すると,この符合は矛盾するように思われる.これについて,先の記事では「フランス語を母語としていた貴族が英語に乗り換える際に,元母語から大量の語彙をたずさえつつ乗り換えたと考えれば合点がいく」と述べた.

もう少し詳しく述べるために,Schmitt and Marsden (84) から引用しよう.

Our records for the 11th and early 12th centuries are sparse, but it appears that the words entered quite slowly at first, came at a greater rate later in the 12th century, and then flooded in during the 13th and 14th centuries. One reason for this is that it was not until the 13th century that English was finally becoming established again as the language of administration and creative literature (replacing French), and many specialist terms and words to express new social structures and new ideas, unavailable in the native language, were now needed.

続けて,Baugh and Cable (135) より.

Instead of being a mother tongue inherited from Norman ancestors, French became, as the century wore on, a cultivated tongue supported by social custom and by business and administrative convention. Meanwhile English made steady advances. A number of considerations make it clear that by the middle of the century, when the separation of the English nobles from their interests in France had been about completed, English was becoming a matter of general use among the upper classes. It is at this time . . . that the adoption of French words into the English language assumes large proportions. The transference of words occurs when those who know French and have been accustomed to use it try to express themselves in English. It is at this time also that the literature intended for polite circles begins to be made over from French into English . . . .

常用言語をフランス語から英語に乗り換える (language shift) に当たって,人々は,慣れ親しんできた多数のフランス単語を携えて乗り換えたということである.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-13 Mon

■ #1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」 [french][me][monarch][norman_conquest][reestablishment_of_english][history]

1066年のノルマン・コンクェストからおよそ1世紀半の時期は,ノルマン朝および後続のプランタジネット朝 (Plantagenet) の初期に当たる.この時期は,正体はフランス貴族であるイングランドの歴代の王が,イングランドの統治よりもむしろフランスの領土の保持と拡大に腐心した時代だった.この時期の歴代イングランド王と貴族たちの言語観と,その言語観を映し出す彼らの政治的行動は,英語史を考える際にも意義深い.英語はフランス語と比べて劣等であるという言語観は,英語の書き言葉の伝統の断絶(あるいは断続)を誘因したし,一方で自由闊達な言語変化を促すことになったからだ([2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」を参照).

そこで,時の権力者たちが,いかにフランス(語)を重視し,相対的にイングランド(英語)を軽視していたかを示す証拠が欲しくなる.12世紀のイングランド王のフランス(語)への姿勢を直接,間接に示す事実を,Baugh and Cable (116--22) に従って,4点ほど列挙しよう.

・ Henry I は,1100--35年の統治期間のうち17年余をフランスで過ごした.このことから,フランス重視の姿勢が明らかである.ただし,彼は英語を理解する能力はあったとされる.

・ Henry II は,1154--89年の長い統治期間の3分の2をフランスで過ごした.なお,妻の Eleanor of Aquitaine は,(アングロ)フレンチ文学のパトロンであり,英語は解さなかった.

・ Richard I は,1189--99年の統治期間のうちほんの数ヶ月しかイングランドに滞在しなかった.英語を用いたことはないとみなしてよいだろう.

・ 1087--1100年に統治した William II,1135--54年に統治した Stephen,1199--1216年に統治した John については,英語を話す能力があったかはわからない.

・ Henry I を除き,15世紀後半の Edward IV に至るまでの歴代のイングランド王は,誰一人としてイングランドで妻を求めなかった.

12世紀のイングランド王には,概して「英語力」はなかったと言えるだろう.ただし,当時の王家はイングランドにおいてもっとも非イングランド的な集団であったことに注意すべきである (Baugh and Cable 118, fn. 21) .位が低ければ低いほど,「英語力」は平均的に上昇したと考えられる.中英語期のイングランド君主の英語使用については,「#131. 英語の復権」の記事 ([2009-09-05-1]) でも触れているので,要参照.

なお,13世紀になって,在位1216--72年の Henry III はおそらく英語を理解できたと思われ,その子 Edward I (在位1272--1307年)は通常的に英語を使っていたと見られる (Baugh and Cable 137) .Edward III や Richard II など14世紀の王も,英語を理解した (Baugh and Cable 148) .

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-01 Wed

■ #1192. 初期近代英語という時代区分 [emode][periodisation][historiography][history]

初期近代英語 (Early Modern English; 1500 or 1450 -- 1700) という時代区分は,英語史研究ではすでに一般化している.古英語,中英語,近代英語という伝統的で盤石な3区分に割って入るほどの力はないかもしれないが,実用上は日常化しているといってよいだろう.このことは,Early Modern English を題に含む多くの論著が著わされ,実りある成果を上げている事実からもわかる.

近代英語期を細分化する試みは,[2009-12-18-1]の記事「#235. 英語史の時代区分の歴史 (4)」で見たように,古くは19世紀からある.20世紀前半にも,Zachrisson や Karl Luick などが初期近代英語という区分を提案している.しかし,この時代区分が広く認められ出したのは,Baugh, Görlach, Penzl などの論に反映されているとおり,20世紀後半である.ここには,ドイツ語史における確立した時代区分 "Frühneuhochdeutsch" からの類推が影響しているかもしれない (Penzl 261--62) .

言語史において時代区分の役割が甚大であることは,[2012-06-12-1]の記事「#1142. 中英語期はいつ始まったか (1)」でも説いた.Penzl も同趣旨で次のように述べている.

A "period" is by definition a part of a language continuum; it should be a "natural" stage within the documentable history of a language. Its historical reality is not simply assured by scholarly tradition or practice, but only by definitely established, describable initial and terminal boundaries and by criteria applicable to the corpus of the entire period in question. (261)

A major advantage of specific and maximal periodization is the fact that it by no means handicaps the description of the transition to adjacent periods, but on the contrary forces the historiographers to consider internal change as well as internal cohesion and the impact of external historical events. (266)

Penzl は,言語史の区分においては,言語内的な基準が唯一の基準であり,言語外的な基準は参照しないという考え方のようである.他言語との言語接触などの社会言語学的な要因は,言語内的な基準により定められた区画のなかで,その影響を考察すべきものであり,逆ではないという立場だ.

一方で,Görlach のように,内面史と外面史のバランスを取った時代区分をよしとする論者もある.Görlach は,初期近代英語の始まりを1500年とする言語外的な根拠として,印刷術の開始 (1476) ,バラ戦争の終結 (1471) ,人文主義の開始 (1485--1510) ,英国国教会のローマとの分離 (1534) ,アメリカの発見 (1492) などの歴史的出来事を挙げている.

しかし,Penzl (266) によれば,初期近代英語の終点である1700年前後については,英語の発展に直接あるいは間接の影響を及ぼす歴史的事件として目立ったものはない.しかし,言語内的にみれば,短母音字 <a>, <u> が現在の音価をもつに至っていたという事実や,規範文法がすでに固まっていたという事実があると述べている.

時代区分は研究のためにあるのであり,時代区分のために研究があるわけではないが,現実問題としては相互依存の関係であるのも確かだ.初期近代英語というくくりに基づいた研究で多くの成果が出てきているという事実は重く見るべきだろう.

・ Penzl, Herbert. "Periodization in Language History: Early Modern English and the Other Period." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 261--68.

2012-07-19 Thu

■ #1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」 [variation][contact][sociolinguistics][old_norse][history][weakly_tied][social_network][language_change][geography]

[2012-07-07-1]の記事「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」で,言語接触の効果は,安定的で継続的な状況よりも,不安定で断続的な状況においてこそ著しいものであるという横田さんの主張を紹介した.これは近年の社会言語学でいうところの,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会でこそ,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという主張に対応する.このような社会的ネットワークに基づく言語変化理論は,Milroy などの研究を通じて,広く認知されるようになってきている([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照).

横田さんは,この考え方を古英語と古ノルド語(横田さんは包括的な用語である「ノルド語」を用いている)との言語接触の事例に具体的に適用し,そこから逆に当時の社会言語学的状況を想像的に復元しようと試みた.その要約が,[2012-07-07-1]の記事で引用した文章である.次に掲げる引用は,「弱い絆」理論の適用をさらに推し進め,想像をふくらませた文章である.

その地[イングランドの北部と東部]の沿岸部ではヴァイキング時代前から北欧人とイングランド人の間で交易等があり,ヴァイキング時代には彼らの軍事要塞や駐屯地が設けられ,ヴァイキング兵士達は退役後もその地域に住みつき,北欧からの移民を受け入れたのであった.その地域のイングランド人と移住者の北欧人はお互いに相手の言葉を方言の違いくらいにしか感じていなかったろうから,スムーズな会話は当初は無かったとしても接触する時間と回数が増す毎にもっと容易に出来たであろう.そのような状況は,弱い絆で結ばれたスピーチ・コミュニティーも大量に出現させ,両方の言語のヴァリエーションは相当増えたことであろう.言語革新の運び屋である弱い絆で結ばれた人は北欧人,イングランド人,あるいはその混血人のだれでも成りえただろう.またそのような人達の職業は貿易などに携わるものや,あるいは傭兵のように,広い地域に足を伸ばす人であって,さまざまな土地で強い絆を形成しているコミュニティーの人達と接触することになるのである.その強い絆のコミュニティーの1つが昔から代々変わらず同じ土地で農耕生活を営んでいる集落であった.そのような集落には必ず中心的役割を果たす人が存在し,その人が新しいヴァリアントを取り入れることによって,徐々にその集落内に広まっていくのである.そしてこの言語革新の拡大のメカニズムが,その他の言語変化の要素と絡み合い,結果的にデーンロー地域に,アングロ・スカンジナビア方言と呼ばれる.南部とは異なった言葉を多く含んだ言語組織を生んだのであった.デーンローの境界線は,デーンロー地域がイングランド王によって奪回されるまで,厳しく管理され一般人は行き来が不可能であったため,その方言はその地域に多いに拡大したのである.

この記述には,社会歴史言語学上の重要な対立軸がいくつも含まれている.まず,言語変化において弱い絆の共同体と強い絆の共同体の果たす相補的な役割が表現されている.次に,個人と共同体の役割も区別されつつ,結びつけられている.これは,言語変化の履行 (implementation) と拡散 (diffusion) とも密接に関連する対立軸である.そして,共時的変異 (synchronic variation) と通時的変化 (diachronic change) の相互関係も示唆されている.

ほかにも,言語変化における交易や軍事といった社会活動の役割や,地理の果たす役割など,注目すべき観点が含まれている.先に「社会歴史言語学」という表現を用いたが,まさに社会言語学と歴史言語学との接点を強く意識した論説である.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow