2016-04-12 Tue

■ #2542. 中世の多元主義,近代の一元主義,そして現在と未来 [orthography][prescriptive_grammar][standardisation][history]

ドラッカーの名著『プロフェッショナルの条件』 (45--46) に,ヨーロッパ(及び日本)の歴史を標題の趣旨で大づかみに表現した箇所がある.中世を特徴づけていた多元主義は,近代において,国家権力のもとで一元主義へと置き換えられ,その一元的な有様こそが進歩であるという発想が,現代に至るまで根付いてきた.しかし,現在,その一元主義にはほころびが見え始めているのではないか.

社会が今日ほど多元化したのは六〇〇年ぶりのことである.中世は多元社会だった.当時の社会は,たがいに競い合う独立した数百にのぼるパワーセンターから成っていた.貴族領,司教領,修道院領,自由都市があった.オーストリアのチロル地方には,校訂の天領たる自由農民領さえあった.職業別の独立したギルドがあった.国境を越えたハンザ同名があり,フィレンツェ商業銀行同盟があった.徴税人の組合があった.独立した立法権と傭兵をもつ地方議会まであった.中世には,そのようなものが無数にあった.

しかしその後,王,さらには国家が,それらの無数のパワーセンターを征服することがヨーロッパの歴史となった.あるいは日本の歴史となった.

こうして一九世紀の半ばには,宗教と教育に関わる多元主義を守り通したアメリカを除き,あらゆる先進国において,中央集権国家が完全な勝利をおさめた.実におよそ六〇〇年にわたって,多元主義の廃止こそ進歩の大義とされた.

しかるに,中央集権国家の勝利が確立したかに見えたまさにそのとき,最初の新しい組織が生まれた.大企業だった.爾来,新しい組織が次々に生まれた.同時にヨーロッパでは,中央政府の支配に服したものと思われていた大学のようなむかしの組織が,再び自治権を取り戻した.

皮肉なことに,二〇世紀の全体主義,特に共産主義は,たがいに競い合う独立した組織からなる多元主義ではなく,唯一の権力,唯一の組織だけが存在すべきであるとしたむかしの進歩的信条を守ろうとする最後のあがきだった.周知のように,そのあがきは失敗に終わった.だが,国家という中央権力の失墜は,問題の解決にはならなかった.

中世から近現代に至る言語史も,この全般的な社会史の潮流と無縁でないどころか,非常によく対応している.近代国家では,数世紀のあいだ,言語の標準化が目指され,継いで規範的な文法,語彙,正書法,発音,語法が策定されてきた.そして,押しつけの程度の差こそあれ,およそ国民は公的な場において言葉遣いの規範を遵守するよう求められてきた.かつては多元主義によって開かれていた言葉遣いの様々な選択肢が,文字通りに一元化したわけではないが,著しく狭められてきた.

しかし,ドラッカーが現代の中央政府の支配について述べている通り,言葉の規範主義や一元主義も,近代後期以降に一度確立したかのようにみえた矢先に,現在,非標準的で多様な言葉遣いがある部分で自治権を回復し,許容され始めているようにも思われる.

英語綴字の歴史を著わした Horobin も,中世の綴字の多様性と近代の綴字の規範性・一元性という時代の流れをたどった上で,現在と未来における多様性の復活を匂わせているように思われる.国家(権力)と言語の密接な関係について,改めて考えてみたい.

・ ドラッカー,P. F. (著),上田 惇生(訳) 『プロフェッショナルの条件 ―いかに成果をあげ,成長するか―』 ダイヤモンド社,2000年.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-03-27 Sun

■ #2526. 古英語と中英語の文学史年表 [literature][chronology][timeline][me][oe][history]

中世英文学の主要作品と年表について「#1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布」 ([2013-03-30-1]),「#1044. 中英語作品,Chaucer,Shakespeare,聖書の略記一覧」 ([2012-03-06-1]),「#2323 中英語の方言ごとの主要作品」 ([2015-09-06-1]),「#2503. 中英語文学」 ([2016-03-04-1]) で見てきたが,もう少し一覧性の高いものが欲しいと思い,Treharne の中世英文学作品集の pp. xvi--xvii に掲げられている年表を再現することにした.政治史と連動した文学史の年表となっている.

| Historical events | Literary landmarks |

|---|---|

| From c. 449: Anglo-Saxon settlements | |

| 597: St Augustine arrives to convert Anglo-Saxons | |

| 664: Synod of Whitby | |

| c. 670? Cædmon's Hymn | |

| 731: Bede finishes Ecclesiastical History | |

| 735: Death of Bede | |

| 793: Vikings raid Lindisfarne | |

| 869: Vikings kill King Edmund of East Anglia | |

| 879--99: Alfred reigns as king of Wessex | from c. 890: Anglo-Saxon Chronicle |

| Alfredian translations of Bede's Ecclesiastical History; Gregory's Pastoral Care; Orosius; Boethius's Consolation of Philosophy; Augustine's Soliloquies | |

| 937: Battle of Brunanburh | |

| from c. 950: Benedictine reform | |

| c. 970: Exeter Book copied | |

| 959--75: King Edgar reigns | c. 975: Vercelli Book copied |

| 978--1016: Æthelred 'the Unready' reigns | 990s: Ælfric's Catholic Homilies and Lives of Saints |

| c. 1010: death of Ælfric | c. 1010?: Junius manuscript copied |

| c. 1014: Wulfstan's sermo Lupi ad Anglos | |

| 1016--35: Cnut, king of England | |

| 1023: death of Wulfstan | |

| 1042--66: Edward the confessor reigns | Apollonius of Tyre |

| 1066: Battle of Hastings | |

| 1066--87: William the Conqueror reigns | |

| 1135: Stephen becomes king | Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britanniae |

| 1135--54: civil war between King Stephen and Empress Matilda | Peterborough Chronicle continuations |

| 1154--89: Henry II reigns | 1155: Wace's Roman de Brut |

| 1170--90: Chrétien de Troyes's Romances | |

| c. 1170s: The Orrmulum | |

| Poema Morale | |

| 1180s: Marie de France's Lais | |

| 1189--99: Richard I reigns | c. 1190--1200? Trinity Homilies |

| 1199--1216: John reigns | c. 1200? Hali Meiðhad |

| 1204: loss of Normandy | |

| 1215: Magna Carta | |

| 1215: fourth Lateran Council | |

| 1216--72: Henry III reigns | c. 1220 Laȝamon's Brut |

| 1224: Franciscan friars arrive in England | c. 1225: Ancrene Wisse |

| c. 1225: King Horn | |

| 1272--1307: Edward I reigns | Manuscript Digby 86 copied |

| Manuscript Jesus 29 copied | |

| Manuscript Cotton Caligula A. ix copied | |

| Manuscript Arundel 292 copied | |

| Manuscript Trinity 323 copied | |

| South English Legendary composed | |

| c. 1300: Cursor Mundi | |

| 1303: Robert Mannyng of Brunne begins Handlyng Synne | |

| 1307--27: Edward II reigns | |

| 1327--77: Edward III reigns | Auchinleck Manuscript copied |

| Manuscript Harley 2253 copied | |

| 1337(--1454): Hundred Years' War with France | |

| 1338: Robert Mannyng of Brunne's Chronicle | |

| 1340: Ayenbite of Inwit | |

| c. 1343: Geoffrey Chaucer born | |

| Ywain and Gawain translated | |

| 1349: Black Death comes to England | |

| 1349: Richard Rolle dies | |

| 1355--80: Athelston | |

| Wynnere and Wastoure written | |

| 1360s--1390s: Piers Plowman | |

| 1362: English displaces French as language of lawcourts and Parliament | |

| 1370s--1400: Canterbury Tales | |

| 1377: Richard II accedes to throne | 1370s: Julian of Norwich's Vision |

| 1381: Peasants' Revolt breaks out | |

| 1399: Richard II deposed | |

| 1399: Henry IV accedes to the throne | |

| c. 1400: Sir Gawain and the Green Knight | |

| c. 1400: Chaucer dies | |

| c. 1410--30: Book of Margery Kempe |

・ Treharne, Elaine, ed. Old and Middle English c. 890--c. 1450: An Anthology. 3rd ed. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010.

2016-03-18 Fri

■ #2517. 古典語とは何か? [variety][sociolinguistics][terminology][language_death][standardisation][religion][history][latin][greek][sanskrit][arabic]

英語史をはじめ歴史言語学や言語史を学んでいると,しばしば古典語 (classical language) という用語に出くわす.古典語の典型的な例は,西洋(史)の古典文化や古典時代と結びつけられる言語としてのラテン語 (Latin) や古典ギリシア語 (Ancient Greek) である.古典語は現代語 (modern language) と対立するものであり,そこから「古典語=死んだ言語 (dead language)」という等式が連想されそうだが,それほど単純なものではない (cf. 「#645. 死語と廃語」 ([2011-02-01-1])) .古典語の属性としては,活力 (vitality) のほか,自律性 (autonomy) と標準性 (standardisation) も肝要である (see 「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1])) .Trudgill (22) の用語集より説明を引こう.

classical language A language which has the characteristics of autonomy and standardisation but which does not have the characteristic of vitality, that is, although it used to have native speakers, it no longer does so. Classical European languages include Latin and Ancient Greek. The ancient Indian language Sanskrit, an ancestor of modern North Indian languages such as Hindi and Bengali, is another example of a classical language, as is Classical Arabic. Classical languages generally survive because they are written languages which are known non-natively as a result of being used for purposes of religion or scholarship. Latin has been associated with Catholicism, Sanskrit with Hinduism, and Classical Arabic with Islam.

日本においては,古い中国語,いわゆる漢文が古典語として扱われてきた.漢文は,現在では日常的使用者がいないという意味で vitality を欠いているが,そこには autonomy と standardisation が認められ,学問・思想と強く結びつけられてきた書き言葉の変種である.

なお,古典語のもう1つの属性として,上の引用中にも示唆されているものの,歴史的な権威 (historical authority) を明示的に加えてもよいのではないかと思われる.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2016-03-08 Tue

■ #2507. 英文学史における自由と法則 [literature][history][historiography]

齋藤 (2--5) が『英文学史概説』で,英文学(史)の特質を,自由と法則の並存あるいは交替として一掴みに要約している.非常に簡潔な見取り図である.長いが以下に引用する.

イギリス人は個人の思想と行動との自由を切望すると同時に,秩序を守り法則を尊ぶ.それは,放縦と乱脈とにおちいることなく,徐徐として自由獲得を完成するためである.かように彼らは良識に富み,実行性がゆたかである.しかし彼らは驚嘆すべき想像力と独創力とを特徴としている.そしてイギリス文学は,この国民性の現われである.

イギリス人は,概括的に言えば,系統化を好まない.そして明解な説明よりも余韻の多い暗示に重きをおく.また気のきいた wit よりも humour を愛する.ヒューマーとは,悲喜愛憎,いかなるばあいにも,心のゆとりとうるおいとを失わずに,聞く人,見る人をにこりとさせる表現である.機智は人をからからと笑わせることに終りがちであるが,ヒューマーは難局を救い,そのあとまでも考えさせる.そしてこの暗示とヒューマーとは,イギリス文学における表現上の特色である.

イギリス人の祖先は荒寥たる北国に住んでいたので,孤独な生活に馴れ,そして人よりも絶対者にたより,また教会を中心として社会生活をいとなんで来た.従って今日にいたるまで,イギリス文学は宗教的道徳的精神に富んでいる.そしてそこには Puritan spirit の長短特質両面が現われている.

また自然感のゆたかなことも,イギリス文学の特色である.山川,草木などをも生物と見なすことは,鳥や犬などを愛することと相通ずるこころの現われであろう.そして都会生活には移り変わりが多いけれども,自然のすがたにはそれが稀であるから,自然をうたった文学には流行おくれとして見捨てられるものがすくない.

西欧諸国と同じく,イギリスの文学も,民族固有の特質が専らイスラエル思潮とギリシア思潮との流れを汲むことによって発達した文化の表現である.聖書にえがかれているイスラエル民族の長所は,唯一絶対の神を信じ,厳粛な道徳を目標として生活したことにある.またギリシア民族の特質は,多様な教養を完成するために,善と美とを兼ね備えた心境に必要なものとして理性を尊んだ点にある.なおギリシア人が形体美にあこがれたことと,イスラエル人が偶像をしりぞけたこととは,大きな対照をなす.そしてイギリス文学は,この二大思潮を融合させようとしたものとも見られようけれども,どちらかと言えば,アングロ・サクソン民族には,聖書の真剣さがギリシア・ローマの古典の知性尊重よりも性に合うものらしい.

注意すべき点がもう一つある.イギリス文学において自由を尊ぶことと法則を重んじることが入りまじり,そして両者がよく調節されてはいるが,主として表現について言えば,法則を守ることと自由を主張することとが,時代の推移とともに,互に交代した.中世には人々がカトリック教を殆んど無条件に信奉したように,中世前期の詩人はゲルマン民族の韻律法をきびしく守り,また中世後期には封建制度の法則とともにフランス語の韻律法を取り入れて,その法則に従った.けれども近世になってからは,Renaissance の影響を受けて,あらゆる方面に人間の能力を延ばそうとする自由の精神が特色となり,文学には放胆な表現が盛んに用いられた.次の時代に,Puritans は聖書に記してある神の命令には絶対に服従することを主張したが,王権をおさえて民権と自由とのために戦った.それと同様に,表現上は古典を模範とする者と新機軸を求める者とが並び存した.王政回復以降は,社交場の礼儀作法とラテン文学の法則とを固く守るようになり,自由の精神は甚だしく衰えた.その反動として奮起した Romantics は,ひたすら革命思想と自由な表現とにあこがれて,新しい生命を吹きこんだ.しかしそののち Victorians は生活においても表現においてもややもすれば因習的な法則に傾き,前世紀末にはその反動が見える.そして自然法をもって人間を説明しようとする Naturalism がイギリスでもとなえられたのは,そのころのことである.今世紀になってからは,二度の大戦争のため,あらゆる方面に種種雑多の傾向があらわれて混乱し,思想上,道徳上,政治上,徹底的な崩壊が考えられ,文学も極端に放胆な自由が認められ,晦渋が意味の深さと同一視されたが,しだいに秩序が回復されるようになって来た.

英語史と英文学史,さらに英国史の関係は,もちろん互いに密接ではあるが,例えば上記の英文学史における自由と法則の交替が,英語史における何に対応するのかは定かではない.どの辺りがリンクし,どの辺りが無関係なのかを整理することで,英文学史の観点からの英語史とか,英語史の観点からの英文学史が,もっとおもしろいものになるのではないか.

・ 齋藤 勇 『英文学史概説』 研究社,1963年.

2016-03-06 Sun

■ #2505. 日本でも弥生時代に漢字が知られていた [kanji][history][archaeology]

3月2日付の読売新聞朝刊に「国内最古級の硯 九州で出土」という記事が掲載されていた.「魏志倭人伝」で言及される伊都に当たるとされる福岡県糸島市より,紀元前1世紀から紀元後2世紀のものとみられる国内最古級の硯が出土したという.

中国の史書「魏志倭人伝」が記す伊都国の王都とされる福岡県糸島市の三雲・井原遺跡で,国内最古級の硯の破片(弥生時代中期後半?後期=紀元前1世紀?紀元後2世紀)が出土した.朝鮮半島にあった中国の出先機関・楽浪郡から日本に渡来した使節が,筆で文字を書くために使用したものとみられ,わが国の文字文化受け入れの起源を考えるうえで重要な手がかりとなる.

倭人伝は伊都国について,「往来する郡使が常に駐在する所」と記し,「(伊都国の)港で贈答する文書や品物の検査を行う」と,文字の使用を示唆する記述もある.市教委は,今回の硯は倭人伝の記述を裏付けるものと評価している.

この地には朝鮮半島の楽浪郡から渡来した使節が常駐していたらしく,この硯も彼らが用いていたものと推測される.贈答する文書や品物の検査の記録を記すための筆記用具だったようだ.これは倭人が直接文字を書いていた証拠とはならないが,少なくとも当時の日本人の一部は,この筆記用具を通じて,その用途である書記という活動には気づいていただろう.文字を使うことはできずとも,文字の存在と価値について,おぼろげながら何かを意識していたのではないかと想像することは妥当である.弥生時代後期には,表面的な意味ではあるかもしれないが,すでに日本に漢字が持ち込まれていたことは確かである.「#2386. 日本語の文字史(古代編)」 ([2015-11-08-1]) でも述べたように,日本人が文字を本来の文字らしい用途で自ら使いこなすようになったのは,しばらく後の時代,おそらく4世紀後半だろうと考えられる.今回の出土は,日本の文字文化の黎明を反映する手がかりとなりそうだ.

2016-02-25 Thu

■ #2495. 印刷術が中国で発明された文字論的背景 [history][writing][grammatology][kanji][printing]

紙とともに印刷術が中国で発明されたことは,単なる歴史の偶然だったろうか.技術上の革新として,背景には種々の要因,すなわちある種の必然性があるには違いないが,それらの要因が特定の場所,特定の時代に発現したということはおよそ偶然と考えられそうだ.しかし,矢島 (142) は「印刷術と文字」 (pp. 129--47) のなかで,意義ある要因の1つとして漢字のもつ文字論的な特性があるのではないかと述べている.その妥当性については慎重に検討する余地があるが,矢島の議論がおもしろいので,以下に再現してみる.

単音節を表わす切り離された文字記号から成る中国文字こそ,活字という考えと最も結びつき易いものであったろうし,また古代からあった印章や拓本をとるための石碑などから,活字印刷は自然に思いつかれたのではなかろうかとも考えられる.〔中略〕複雑な画をもつ文字であるからこそ,簡を求めて印刷に頼るという考えが生ずるのではあるまいかということと,アルファベット文字は当初は石面や陶片上に刻むためにばらばらの文字記号として使われていたのに対して,パピルス・皮・紙などに書かれるようになると,つづけ字や連字が生じていたということが考えられる〔後略〕.

これは,漢字の活字は多くの種類が必要なために,活字を作るのも,それを配置するのも手間がかかる,したがって,印刷には適さないのではないか,という議論を逆手にとった反論である.準備は大変だが,いったん準備が済んでしまえば,むしろ繰り返し使えることのメリットは計り知れないともいえる.木版印刷にしても,事情は異ならない.

このように考えると,漢字と印刷の相性は,一般に言われているよりも良いものかもしれない.矢島 (187) は,別の文章「文字の美学」 (pp. 165--87) のなかで,印鑑が個人特定の手段に用いられてきた日本の印鑑文化に触れつつ,そのような用途での印字・印刷を,美的な鑑賞対象としての書画に対置させる斬新な見方を提示している.印鑑文化については,「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]),「#2412. 文字の魔力,印の魔力」 ([2015-12-04-1]) も参照されたい.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-02-23 Tue

■ #2493. アングル人は押し入って,サクソン人は引き寄せられた? [history][anglo-saxon][map][archaeology]

西ゲルマン語派の諸民族が5世紀にブリテン島へ侵略した経緯については,歴史学や考古学において様々な調査と検証が行なわれてきた.その議論の1つということで挙げようと思うが,英語史概説書を著わした Gramley (14--15) が,"The Germanic migrations" と題する節で,アングル人は "push-factors" により,サクソン人は "pull-factors" によりブリテン島へやってきたという議論を紹介している.以下に引用する.

In ancient times the peoples of Europe periodically moved from their homelands to new territories. Just why they migrated is a matter of conjecture and surely differed from case to case . . . . The major reason mooted is overpopulation, which led smaller groupings (rarely if ever a whole people) to move off to find sufficient land to settle on. On occasion pressure came from outside invaders such as the Huns, who pushed various peoples further to the west and caused them to try to find lands in the Roman Empire. Drought or other natural catastrophes might also have forced groups to pull up stakes and look for (literally) greener pastures. All of these points might be understood collectively as push-factors. The migration of the Angles to Kent was probably such a case since it seems that whole clans moved. . . . Pull factors . . . are also often seen as motivation for migration. Raids by bands of young warriors, perhaps younger sons without land, seem to have been quite frequent. While many of them were just that, raids, from which the men returned home with booty of all sorts, on other occasions, they settled in the areas invaded and, after removing the male competitors they had defeated, took the indigenous women as wives. This may apply to the Saxons, whose pattern of settlement in the English Midlands with small and equal allotments suggests a well-regulated system of distributing spoils. Furthermore, since the Saxons practiced primogeniture, smaller allotments would suffice, while the larger ones in Kent suggest more the Angles' system of gavelkind . . . . / Other pull-factors may be found in the changing structure of Germanic society under the influence of Roman expansion and Roman culture. The Roman Empire represented a high standard of living with well-established associations of power and prestige. In the case of England, even after the withdrawal of the Roman legionnaires there would have been no abrupt change.

ちなみに上記引用内で前提とされているように,Gramley (17) はケントを襲った主たる侵略者は,伝統的なジュート人というよりは,むしろアングル人であるという見解を採用している.

なお,伝説によれば,449年頃に Angles, Saxons, Jutes, Frisians の諸民族がブリテン島に侵入したことになっているが,考古学的な証拠によれば,西ゲルマン諸民族はそれに先立つ5世紀初頭には確実にブリテン島に居住していた.Gramley (16) は,"Pre-Conquest Germanic cemeteries" と題する略地図を以下のように与えている.

本記事で扱った内容と関連して,Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイトより,Chapter 1: The Origins of English (PDF) (p. 23) に追加的な解説があるので,参照されたい.また,本ブログ中から「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]) の記事も要参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2016-02-15 Mon

■ #2485. 文字と宗教 [writing][alphabet][religion][history][geolinguistics][geography][sociolinguistics][greek][christianity][bible]

言語・文字と宗教の関係については,本ブログの様々な箇所で触れてきた (例えば「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]),「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#1455. gematria」 ([2013-04-21-1]),「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]),「#1546. 言語の分布と宗教の分布」 ([2013-07-21-1]),「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]),「#1869. 日本語における仏教語彙」 ([2014-06-09-1]),「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]),「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) などを参照) .

宗教にとって,文字には大きく2つの役割があるのではないか.1つは,聖典を固定化し,その威信を保持する役割,もう1つは,宗教を周辺の集団へ伝道する媒介としての役割である.前者が本質的に文字の保守性を強化する方向に働くのに対して,後者においては文字は必要に応じて変容することもある.実際,イスラム教では,イスラム地域でのアラビア文字の威信が高く保たれていることから,文字の前者の役割が優勢である.しかし,キリスト教では,むしろ伝道する先々で,新たな文字体系が生み出されるという歴史が繰り返されてきており,文字の後者の役割が強い.この対比を指摘したのは,「文字と宗教」 (103--27) と題する文章を著わした文字学者の矢島である.関連する部分を3箇所抜き出そう.

人間が文字を発明した直接の動機は――少なくともオリエントにおいては――経済活動と関係のある「記録」のためであったように思われるが,宗教との結び付きもかなり大きな部分を占めているような気がする.オリエントでは上記の「記録」の多くは神殿で神官が管理するものであったし,中国の初期の文字(甲骨文字類)は神命を占うという,広義の宗教活動と切り離せなかったからである.(p. 105)

キリスト教の思想は民族のわくを越えたものであり,その教えは広く述べ伝えられるべきものであった.その中心的文書である『新約聖書』(ヘー・カイネー・ディアテーケー)さえ,イエス・キリストが話したと思われる西アラム語ではなくて,より国際性の強い平易なギリシア語(コイネー)で記された.しかしキリスト教徒は必ずしもギリシア語聖書を読むことを強制されることはない.キリスト教の普及に熱心な伝道者たちが,次々と聖書(この場合『新約聖書』であるが今日では外典とか偽典と呼ばれる文書を含むこともある)を翻訳してくれているからである.その熱心さは,文字がないところに文字を創り出すほどであり,こうして現われ出た文字の代表的なものとしてはコプト文字,ゴート文字,スラヴ文字,そしてカフカスのアルメニア文字,グルジア文字がある. (pp. 110--11)

『コーラン』はイスラム教徒にとってアッラーの言葉そのものであるが,これがアラビア語で表わされたことから,アラビア語はいわば神聖な言語と考えられ,イスラム教徒にはアラビア語の学習が課せられることになった.こうしてイスラム教徒アラビア語は切っても切れないつながりをもつことになり,さらにはアラビア文字の伝播と普及が始まった.キリスト教が『聖書』の翻訳を積極的に行ない,各地の民族語に訳すためには文字の創造をも行なったのに対して,イスラム教は『コーラン』の翻訳を禁じ(イスラム圏では近年に至るまで公けには翻訳ができなかったが,今はトルコ語訳をはじめいくつか現われている),アラビア語による『コーラン』の学習を各地のマドラサ(モスク付属のコーラン学校)で行なって来た.そのために,アラビア語圏の周辺ではアラビア文字が用いられることになった.今日のイラン(ペルシア語),アフガニスタン(パシュトゥ語など),パキスタン(ウルドゥー語など)などのほか,かつてのトルコやトルキスタン(オスマン・トルコ語など),東部アフリカ(スワヒリゴなど),インドネシア(旧インドネシア語,マライ語など)がそれである. (pp. 124--25)

このように,文字の相反する2つの性質という観点からは,キリスト教とイスラム教の対比は著しくみえる.一見すると,キリスト教は開放的,イスラム教は閉鎖的という対立的な図式が描けそうである.しかし,わかりやすい対比であるだけに,注意しなければならない点もある.西洋史を参照すれば,キリスト教でも聖書翻訳にまつわる血なまぐさい歴史は多く記録されてきたし,イスラム教でも少なからぬ地域でアラビア語離れは実際に生じてきた.

言語と同様に,文字には保守性と革新性が本質的に備わっている.使い手が文字のいずれの性質を,いかなる目的で利用するかに応じて,文字の役割も変異する,ということではないだろうか.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-01-26 Tue

■ #2465. 書写材料としての紙の歴史と特性 [writing][medium][history][timeline][map]

書写材料の話題について,「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]) と「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) で取り上げた.今回は,書写材料としての紙に注目したい.

紙が人類の文化に甚大な影響を及ぼした偉大な発明であることは,衆目の一致するところである.紙の発明は,後漢書の記述に基づいた従来の見解によれば,元興元年(105年)に,蔡倫が麻のボロなどを用いて紙を作り,時の皇帝和帝に捧げたのが最初と言われてきたが,近年の発見と研究によれば,前漢の紀元前170年頃にはすでに紙が作られていた.それでも,蔡倫は,製紙技術の大成者としていまだ歴史に名前を残すには値するだろう. *

その後,紙は1世紀中に日本にもたらされたと考えられるが,日本における最初の製紙は,高句麗の僧曇徴により技術がもたらされた610年(推古18年)のことだと言われる.一方,製紙技術がシルクロードを経由してヨーロッパ世界へ伝わったのは,蔡倫より千年以上後の12世紀以降のことである.具体的には,1144年に,ムーア人の支配していたスペインのハチバで初めて紙が作られ,そこからフランス,オランダ,ドイツへと北上したほか,1274年には別途地中海経由でイタリアのファブリアノへ製紙法が伝えられた. *

小宮 (113) は「製紙産業における四大発明」として,(1) 105年,蔡倫による紙の発明(正確には上記の通り製紙技術の大成),(2) 1798年,フランス人ルイ・ロベールによる抄紙機の発明,(3) 1844年,ドイツ人ケラーによる木材パルプの発明,(4) 1807年,ドイツ人イリッヒによる内添えサイジングの発明,を挙げている.

その使い勝手の良さから,書写材料としてだけではなく,包装材料(段ボール,包装紙など)や吸収材料(トイレットペーパーなど)としての用途もあり,その種類も古代から現在まで増え続けてきた.

次に,紙のもっている性質に移ろう.小宮 (3) は以下の8点を挙げている.

・ 薄く,平ら,軽くて,適当な強さをもち,折ったり,曲げたり,接着したり,切るなどの加工がしやすい.

・ 水や液体を吸収するので,書いたり,印刷がしやすい.

・ 無害であり,燃やすことが出来る.

・ 土に埋めれば容易に分解してしまう.

・ 熱にたえる.

・ 他の材料に比べ値段が安い.

・ 原料が再生産可能な植物繊維である.

・ 使用した紙は再生紙として再利用しやすい.

小宮 (3) は「人間の発明した素材でこれほど多くの特性をもったものは紙の他にない」と続け,紙のすぐれていることを指摘している.古来,書写材料は,粘土板,パピルス,石,骨,帛(絹布),木簡・竹簡,バイラーン(貝多羅葉;インド,タイ,ミャンマーのパルミラ椰子の葉),羊皮紙,タパとアマテ(無花果や楮の樹皮),通草紙(台湾の通脱木の随)など様々なものが用いられてきたが,それらと比べて,紙が様々なすぐれた性質を程よくもっていることは間違いない.紙は,この2千年間,書写材料の王者であると言ってよい. *

・ 小宮 英俊 『紙の文化誌』 丸善,1992年.

2016-01-24 Sun

■ #2463. 「国語擁護論の大恩人」馬場辰猪 [language_planning][japanese][history]

「#2459. 森有礼とホイットニー」 ([2016-01-20-1]),「#2460. William Dwight Whitney」 ([2016-01-21-1]) で,森有礼による日本の英語化についての議論を取り上げた.この森有礼の急進的な英語国語化論に敢然と対抗した一人の知識人がいた.馬場辰猪 (1850--88) である.

馬場は,高知藩士の子として生まれ.福沢諭吉のもと慶応義塾に学び,後にイギリスへ留学し,法学を修めた.その堪能な英語力を駆使して日本を国際的に認知させることを目指すとともに,日本には留学中に学んだ近代思想を導入しようと尽力した.後にアメリカに渡り,フィラデルフィアで肺を病んで客死する.

馬場は,一般にはそれほど知られていないことだが,明治の日本語文法史において注目すべき An Elementary Grammar of the Japanese Language (通称『日本語文典初歩』)を1873年に著わしている.森有礼が日本の英語化の持論をアメリカで発表したのに対し,馬場はこの著書をロンドンで刊行することによってそれに反論し,のちに山田孝雄をして「国語擁護論の大恩人」と言わせしめた.

馬場 (212--23) は,その序論において,森有礼の唱える日本の英語化は,(1) 無駄な時間を費やすことになる,(2) 階級間格差が広がり国民の一体性が失われる,の2点において深刻な問題があり,採るわけにはいかないと力説する.もともとは英語で書かれたものだが,西田訳により引用しよう.

英語は現代語のなかでもっともむずかしい言語のひとつであり,わが国の言葉とはまったく異質のものですから,国民多数がそれを自分のものとするにはたいへん長い時間を要し,多くの貴重な時間が無駄に費やされるでしょう.歴史を繙いてみますと,ある国が他の国から言語を採り入れた例が多く見つかるのは事実です.しかし,たいていの場合は,国が征服された結果,否応なしにそうしたのであって,自らのためにすすんで採り入れたのではありません.ですから,森氏やその他の庶民が日本で行おうと提唱しているものとは,事情がまったく異なります.たとえある国が征服者の威力に屈して言語の採用を余儀なくされる場合でも,その国が,何百年のあいだ使い慣れ,それゆえもっとも便利である母国語を廃棄することはなかったのです.このことは,ウェールズ,アイルランド,スコットランドの国民に見られます.これらの国では,現在,事実二か国語を学んでおり,貴重な時間を無駄にしています.これで,提案の国語置換論の実施はたいへん困難であることがおわかりになるでしょう.

当然のことですが,富裕階級の国民は,貧しい国民層がたえず拘束されている日常の仕事から解放されていますから,その結果,前者は後者より多くの時間を言語の学習にあてることができます.もし,国事が,さらに社交すべてが英語で行われることになれば,下層階級は国全体にかかわる重要問題から閉め出されるでしょう.それは,古代ローマの貴族が jus sacrum (神法),Comitia (民会)等から平民を排斥したのと同じことなのです.その結果,上層階級と下層階級は完全に分離し,両階級のあいだには共通する感情がなくなってしまいます.こうして,国民は一体として行動することを妨げられ,統一体という利点はまったく失われてしまうでしょう.

この序論の結びとして,馬場 (214) は次のように断言する.

すでにわれわれの掌中にあり,それゆえわれわれすべてが知っているものを豊かで完全なものにすべく努めるほうが,それを捨てさり大きな危険を冒してまったく異質の見知らぬものを採用するよりも望ましい,とわれわれも考えるのであります.

馬場の論拠は,これ以上なく妥当なものである.「#2458. 施光恒(著)『英語化は愚民化』と土着語化のすゝめ」 ([2016-01-19-1]) で取り上げた施も,馬場の見解が「現代の目から見ても非常に説得力のあるもの」 (p. 78) であり,「現代の英語化推進派への反駁としても十二分に通用する本質的な指摘である」 (p. 79) としている.

・ 馬場 辰猪,西田 長寿(訳) 「『日本語文典』序文」 『馬場辰猪全集 第1巻』 岩波書店,1987年.209--14頁.

・ 施 光恒 『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』 集英社〈集英社新書〉,2015年.

2016-01-20 Wed

■ #2459. 森有礼とホイットニー [japanese][language_planning][history][elt]

明治時代の英語公用語化論の急先鋒といえば,初代文部大臣を務めた森有礼 (1847--89) の名前が上がる.1870年代,森は日本を欧米列強のように近代化するためには英語で国づくりしなければならないと信じていた.今から思えば極端な思想に思えるが,森は日本語に欧米の先進的な概念を表わす語彙が著しく欠けていたことを真剣に憂いていたのである.

森は,日本の英語公用語化論のための後ろ盾を得ようと,欧米の知識人に手紙を送り,英語の簡易化の要請とともに持論を説いて回った.照会した欧米知識人の一人に,当時のアメリカ言語学会の重鎮でイェール大学の教授である William Dwight Whitney (1827--94) がいた.ところが,おもしろいことに,Whitney は森の勇み足を諫めるような回答を返している.施 (71--72) より,要旨を引用する.

ホイットニーからの返答は,おおよそ次のようなものだった.

母語を棄て,外国語による近代化を図った国で成功したものなど,ほとんどない.しかも,簡易化された英語を用いるというのでは,英語国の政治や社会,あるいは文学などの文明の成果を獲得する手段として覚束ない.そもそも,英語を日本の「国語」として採用すれば,まず新しい言葉を覚え,それから学問をすることになってしまい,時間に余裕のない大多数の人々が,実質的に学問をすることが難しくなってしまう.その結果,英語学習に割く時間のふんだんにある少数の特権階級だけがすべての文化を独占することになり,一般大衆との間に大きな格差と断絶が生じてしまうだろう.

まさに,ホイットニーが懸念したのは,前章で見たラテン語から「土着語」への知識の「翻訳」の努力を通じてヨーロッパの庶民が享受した知的な進歩への道を,日本人が自ら閉ざしてしまうのではないかということだったのだ.

さらに,ホイットニーは次のように述べ,森有礼に日本語による近代化を勧めている.

「たとえ完全に整った国民教育体系をもってしても,多数の国民に新奇な言語を教え,彼らを相当高い知的レベルにまで引き上げるには大変長い時間を要するでしょう.もし大衆を啓蒙しようというのであれば,主として母国語を通じて行われなければなりません」

そしてホイットニーは,日本文化の「進歩」のなかには,「母国語を豊かにする」ことが含まれなければならないと説いた.豊かになった「国語」こそ,日本の文化を増進する手段であり,それが一般大衆を文化的に高めることにつながるというのである.

言語学史上著しい地位を占める Whitney が,このような形で明治日本の英語公用語化論に関わっていたとは知らなかった.

なお,森は極端な欧化主義者とみなされ,後に国粋主義者により暗殺されてしまった.

・ 施 光恒 『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』 集英社〈集英社新書〉,2015年.

2016-01-18 Mon

■ #2457. 書写材料と書写道具 (2) [writing][history][medium]

昨日の記事 ([2016-01-17-1]) に引き続き,標題のトピックを.

書写材料と書写道具の問題について,ルネ・ポノによる『コミュニケーションと言語』から引用している文章(「銅と蝋と絹」という題名で矢島が和訳したもの)を,ジャン (148--50) に見つけた.以下,引用する.

銅と蝋と絹

何の上に?

たとえば,パピルス(エジプト),亜麻布(エジプト),粘土板(メソポタミア),大理石(ギリシア),石(メソポタミア),銅(インド),羊の皮(死海沿岸),鹿の革(メキシコ),白樺の樹皮(インド),竜舌蘭(中央アメリカ),竹(ポリネシア),アガラック(沈香)の靱皮(インド),椰子の葉(インド),木(スカンディナビア),絹(中国,トルコ),象牙(オータン),蠟板(エジプト,西ヨーロッパ)…….

何を使って?

当然,どういう素材に書きつけるかによって,筆記具も異なってくる.葦ペン,筆(パピルスや動物の毛),鉄筆,へら,羽ペン…….

素材と筆記具が変わると,各文字も変わる.たとえば,ここに二人の男がいて,文字の体系をつくりあげようとしているとする.その場合,パピルスに葦のペンで書いた男と,粘土板に鉄筆で書いた男とでは,文字もまったく異なったものになることは容易に推察できるだろう.

それどころか,その二人が同じ手本を写した場合でさえ,結果は似ても似つかないものになるだろう.ある一定の時が経過すると,素材の性質に変化が起こり,筆記具の残した線もその影響を受ける.そうすると元の文字と筆写した文字はかけ離れたものになる.同一の人物が同一の写本を筆者した文字どうしでさえ,同じことが起こる.

素材の種類は様々だ.ガラス,骨,鉛,羊皮紙,そしてもちろん紙.すべて,ある時期に重要な役割を果たした素材であることはまちがいない.それはなぜか.たしかに,記号の形態は初期の素材と筆記具によって決まることが多いが,その後の発展の過程もたいへん重要な要素だからだ.その中ですべてが見直されることもありうる.

たとえば,紙が主流になったとき,あるいは羽ペンの持ち方が変わったとき,それは様式の変わり目ではあるが,新たな文字体系が出現したわけではない.しかし,慣れていない目にはまったく新しい文字に見えてしまうほど,書体が変化することもあるだろう.

要するに,文字の側に立っていえば,どこからどこまでが素材にかかわる部分なのかはたいへん微妙な問題なのだ.その素材がまったく新たに発明されたものなのか,改良につぐ改良でまったく様変わりしたものなのか見極めることは難しい.

輝かしい碑銘を残した民族は多い.しかし,現代まで残ったそれらの碑銘を見て,そのほかの書体が使われていなかったとは誰も言えない.碑銘に残された書体は,書記が普段使っていた書体を,たまたま石という素材に合わせて変化させたものなのではないか.そして日常的に使われていた書体は,朽ちやすい素材に書かれていたため,すべて失われたのではないかと考えることもできるからだ.

文字についての考察は多々ある.しかし,「なぜ,ある言語と文字が跡形もなく消え去ったり,かろうじて小さな遺跡の中に残っているだけなのに,一方では,堅牢な素材に刻まれ,時と季節の繰り返しに耐え,現代まで手付かずのまま残っている言語と文字があるのか」と問うとき,新たに考案された素材であれ,改良された素材であれ,素材そのものについての知識を持つことは,必要かつ欠くべからざるものと言えるだろう.

私はこれまで,書写材料や書写道具の変化や発展は,しばしば個々の字形,字体,書体の変化にはつながるかもしれないが,文字体系そのものの変化を引き起こすわけではないだろうと考えていた.しかし,上の議論にもあるように,非体系的な変化と体系的な変化の境目は,案外不明瞭なのかもしれないと思い直した.

また,歴史言語学や考古学の観点からみた材料や道具の重要性は,それによって文字の現存可能性が半ば決まってくるという点にあるとの指摘は本質的であり,納得させられた.この点については,「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) と「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」([2015-11-11-1]) で引いたように,「文字が地上のどこに生まれたかなどと詮索するのはむなしいことである.ある社会が象徴的事物を描きつつ一連の物質的記号を残そうとし,媒体を選び,そこに表記する,こういった社会がある限り文字出現の地点はどこにもあるのである.いくつもの社会が原始的媒体(洞窟壁画)とか保存不能の媒体(粘土以外のもの)を選択したと思われる」という見解を思い起こさせる.

現代の電子社会においても,書記言語(をデジタル化したデータ)の媒体が,フロッピーディスク,光磁気ディスク (MO),光ディスク (CD, DVD, BD) などへと変化してきた.媒体によって寿命年数が異なるという問題は,昔も今も変わっていないということだろう.

・ ジョルジュ・ジャン 著,矢島 文夫 監修,高橋 啓 訳 『文字の歴史』 創元社,1990年.

2016-01-17 Sun

■ #2456. 書写材料と書写道具 (1) [writing][history][medium]

書記言語とは,文字という視覚に訴えかける痕跡により,ことばを表すものである.そのためには,痕跡を残す材料と道具が必要となる.例えば,砂と指,石と鑿,紙とペン,ディスプレイとキーボードは,それぞれ書写材料と書写道具である.古今東西,書記言語のために様々な材料と道具が用いられてきた.阿辻 (40--42) を引用する.

世界各地の古代文明で書写材料として使われたもののうち,よく知られているものには石や粘土板,木や竹を削った札(木簡・竹簡),それにパピルスなどがあり,他に特殊なものとして亀の甲羅や動物の骨,象牙,青銅器,あるいは蠟板(四角い木の枠内に蠟を流し固めたもの)などがあった.

これらの最後に,紙が登場した.キリスト紀元前後に中国で発明された紙は,やがて長い年月をかけて世界中に伝播し,もっとも便利な書写材料として使われるようになった.紙はそれまでのあらゆる素材を淘汰し,世界を席巻した.近頃では紙に文字を書くかわりに,電子技術を使ってコンピュータにつながったブラウン管に文字を表示する方法がよく使われるようになった.しかしそれでも,大多数の人々が日常生活の中で接触する文字は,書籍や新聞・雑誌など紙の上に印刷されたものであり,現在もまだ基本的に紙の時代が続いているといえる.

木簡や紙のような書写材料とは別に,これらの素材に文字を記録するために使われた道具も,古今東西まちまちであって,実にバラエティにとんでいる.たとえば現在の私たちの周囲を見まわしても,ペンやボールペン,鉛筆など日常的によく使われるおなじみのもののほかに,お習字の稽古や熨斗袋に文字を書く時には毛筆を使うし,看板にペンキで文字を書く時には刷毛を使う.最近ではとんと見かけなくなったが,かつての学校では試験問題の印刷などにガリ版がよく使われた.あれは鉄筆という尖った針状のペンで文字を書いていた.

アルファベットで文章を綴る欧米では,タイプライターが文章表記での必需品であった.これはもともと日本人にはなじみの薄い道具だったが,しかし最近ではこれから発達したコンピュータのキーボードが,日本でもきわめて普遍的な文房具になりつつある.

このコンピュータ(ないしはワープロ)を使っての文章表記をめぐっては,日本では賛否両論がいまだにかまびすしい.しかし欧米ではタイプライターを使って文章を書くのはきわめてありふれた行為であって,現在のワープロも,要するに伝統的なその方式にコンピュータによる編集機能を加えたものだといえる.文字を書く道具はこれまでにも各書写材料がもつ条件に合わせて次々と開発されてきており,コンピュータによる文章表記も,人類が太古の昔から繰り返してきた行為の一種にすぎないと考えるべきであろう.

文字という痕跡を残す「書記」には,主として3種類が認められる.それは,(1) 刻みつける,(2) インクなど有色の液体を塗る,(3) コンピュータなどで画面上に映す,である.砂などに指で文字を記すというのは最も原始的な方法だったと思われるが,立体的にくぼみをつけるという点では「刻みつける」の仲間ととらえたい.ほかには,一般的ではないが,大文字焼,人文字,花火や飛行機雲による文字など,立体的な書記もある.(3) のような電子的な書記に関して,最近ではキーボードに限らずスマホやケータイの文字盤から入力するものも普及してきたし,マイクによる音声入力も可能となってきたので,これは新たな書写道具,あるいは書写方法と呼んでしかるべきだろう.

いうまでもなく,これらの書写材料・道具は,人類の科学技術の発達とともに移り変わってきた.そのヴァリエーションの広さは,聴覚に訴えかける音声言語には比較するものがないのではないかと思われる.音声言語においては,機械的に合成した言語音の使用,人工喉頭の援用,口笛言語 ([2012-10-29-1]) のような "surrogate" などが考えられるが,ヴァリエーションは決して広くない.

(後記 2016/02/14(Sun):矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.の「印刷術と文字」 (pp. 129--47) にて,矢島 (132) が「書く」とは別の動作として印章や後の印刷に連なる「押す」という動作について指摘している.)

・ 阿辻 哲次 『一語の辞典 文字』 三省堂,1998年.

2016-01-04 Mon

■ #2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布 [celtic][toponymy][onomastics][geography][anglo-saxon][loan_word][history][map][hydronymy]

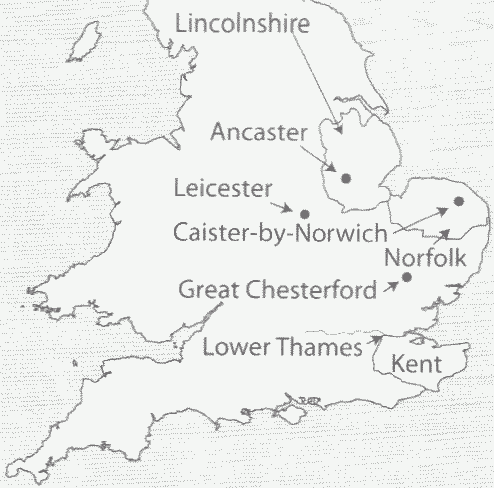

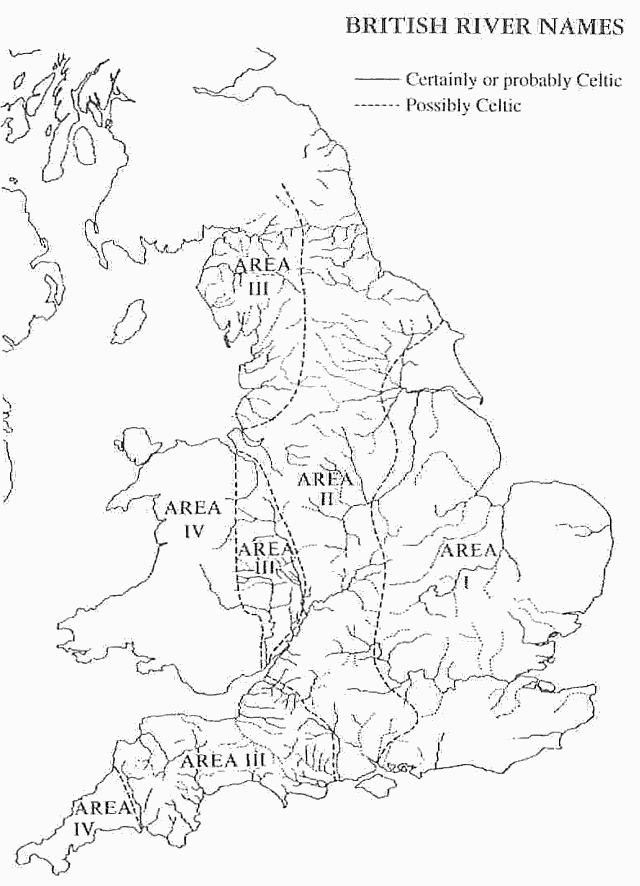

英語国の地名の話題については,toponymy の各記事で取り上げてきた.今回は樋口による「イングランドにおけるケルト語系地名について」 (pp. 191--209) に基づいて,イングランドのケルト語地名の分布について紹介する.

5世紀前半より,西ゲルマンのアングル人,サクソン人,ジュート人が相次いでブリテン島を襲い,先住のケルト系諸民族を西や北へ追いやり,後にイングランドと呼ばれる領域を占拠した経緯は,よく知られている (「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1])) .また,征服者の英語が被征服者のケルト語からほとんど目立った語彙借用を行わなかったことも,よく知られている.ところが,「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]) や「#1736. イギリス州名の由来」 ([2014-01-27-1]) でみたように,地名については例外というべきであり,ケルト語要素をとどめるイングランド地名は少なくない.とりわけイングランドの河川については,多くケルト語系の名前が与えられていることが,伝統的に指摘されてきた (cf. 「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1])) .

西ゲルマンの諸民族の征服・定住は,数世紀の時間をかけて,イングランドの東から西へ進行したと考えられるが,これはケルト語系地名の分布ともよく合致する.以下の地図(樋口,p. 199)は,ケルト語系の河川名の分布によりイングランド及びウェールズを4つの領域に区分したものである.東半分を占める Area I から,西半分と北部を含む Area II,そしてさらに西に連接する Area III から,最も周辺的なウェールズやコーンウォールからなる Area IV まで,漸次,ケルト語系の河川名及び地名の密度が濃くなる.

征服・定住の歴史とケルト語系地名の濃淡を関連づけると,次のようになろう.Area I は,5--6世紀にアングル人やサクソン人がブリテン島に渡来し,本拠地とした領域であり,予想されるようにここには確実にケルト語系といえる地名は極めて少ない.隣接する Area II へは,サクソン人が西方へ6世紀後半に,アングル人が北方へ7世紀に進出した.この領域では,Area I に比べれば川,丘,森林などの名前にケルト語系の地名が多く見られるが,英語系地名とは比較にならないくらい少数である.次に,7--8世紀にかけて,アングロサクソン人は,さらに西側,すなわち Devonshire, Somerset, Dorset; Worcestershire, Shropshire; Lancashire, Westmoreland, Cumberland などの占める Area III へと展開した.この領域では,川,丘,森林のほか,村落,農場,地理的条件を特徴づける語にケルト語系要素がずっと多く観察される.アングロサクソン人の Area III への進出は,Area I に比べれば2世紀ほども遅れたが,この時間の差がケルト語系地名要素の濃淡の差によく現われている.最後に,Cornwall, Wales, Monmouthshire, Herefordshire 南西部からなる Area IV は,ケルト系先住民が最後まで踏みとどまった領域であり,当然ながら,ケルト語系地名が圧倒的に多い.

このように軍事・政治の歴史が地名要素にきれいに反映している事例は少なくない.もう1つの事例として,「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) を参照されたい.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2015-12-06 Sun

■ #2414. 文字史年表(ロビンソン版) [timeline][history][grammatology]

「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) とその記事に張ったリンク先で,文字史年表は何度か示したが,今回はロビンソン版 (12) の年表を示したい.それなりに詳しくて,有用.

| 氷河時代(紀元前25,000年以降) | 「始原文字」の時代.絵文字的コミュニケーション. |

| 紀元前8000年以降 | 中東で粘土の「トークン」が計算に使われる. |

| 紀元前3300年 | イラクのウルクで,シュメール人が粘土板に記号を刻みはじめる. |

| 紀元前3100年 | メソポタミアで楔形文字の使用が始まる. |

| 紀元前3100年?3000年 | エジプトでヒエログリフの使用が始まる. |

| 紀元前2500年 | パキスタン/北西インドにインダス文字が発生. |

| 紀元前18世紀 | クレタ島に線文字Aが出現. |

| 紀元前1792年?1750年 | バビロン王ハンムラビの治世.ハンムラビ法典が石版に刻まれる. |

| 紀元前17世紀?16世紀 | パレスチナで,最古のものとされるアルファベットが誕生する. |

| 紀元前1450年 | クレタ島に線文字Bが出現. |

| 紀元前14世紀 | シリアのウガリットでアルファベット的な楔形文字が使われる. |

| 紀元前1361年?1352年 | エジプト,ツタンカーメン王の治世. |

| 紀元前1285年頃 | カデシュの戦い.ラムセス2世とヒッタイト軍の双方が勝利を記す. |

| 紀元前1200 | 卜骨の甲骨文字から漢字ができはじまる. |

| 紀元前1000年 | 地中海沿岸地方でフェニキア・アルファベットの使用が始まる. |

| 紀元前8世紀頃 | 北イタリアにエトルリア・アルファベットが出現. |

| 紀元前650年 | エジプトでヒエログリフからデモティックができる. |

| 紀元前600年 | 中央アメリカでマヤ文字(絵文字)の使用が始まる. |

| 紀元前521年?486年 | ペルシア王ダレイオスの治世.ベヒストゥーンの碑文(楔形文字解読のカギとなった)が刻まれる. |

| 紀元前400年 | イオニア・アルファベットが標準のギリシア・アルファベットになる. |

| 紀元前270年頃?232年頃 | 北インドでブラーフミ文字とカローシュティー文字により,アショーカ王の勅令が石柱に刻まれる. |

| 紀元前221年 | 秦王朝の漢字改革. |

| 紀元前2世紀頃 | 中国で紙が発明される. |

| 1世紀 | 死海写本がアラム/ヘブライ文字で記される. |

| 75年 | 楔形文字の最後の碑文が記される. |

| 2世紀 | 北ヨーロッパにルーン文字が出現. |

| 394年 | エジプトのヒエログリフによる最後の碑文が記される. |

| 615年?683年 | メキシコでパカル王が古典期マヤの都市パレンケを支配. |

| 712年 | 日本最古の歴史文学『古事記』完成(漢字で書かれている). |

| 800年以前 | 中国で印刷技術が発明される. |

| 9世紀 | ロシアでキリル・アルファベットが考案される. |

| 1418年?1450年 | 挑戦の王世宗の治世.ハングル・アルファベットが考案される. |

| 15世紀 | ヨーロッパで1文字ずつの可動の活字が考案される. |

| 1560年代 | ユカタン半島でディエゴ・デ・ランダがマヤの「アルファベット」を記録する |

| 1799年 | エジプトでロゼッタ・ストーンが発見される. |

| 1821年 | アメリカ先住民セコイヤによりチェロキー族の「アルファベット」が考案される. |

| 1823年 | エジプトのヒエログリフがシャンポリオンにより解読される. |

| 1840年以降 | ローリンソン,ヒンクスらによるメソポタミア楔形文字の解読. |

| 1867年 | タイプライターの発明. |

| 1899年 | 中国で甲骨文字の刻まれた卜骨が発見される. |

| 1900年 | エヴァンスによるクノッソスの発見と線文字A, Bの同定. |

| 1905年 | シナイ半島のセラービト・エル・ハーディムでピートリーが原シナイ文字を発見. |

| 1908年 | クレタ島で「ファイストスの円盤」が発見される. |

| 1920年代 | インダス文明の発見. |

| 1940年代 | 電子計算機(コンピュータ)の発明. |

| 1948年 | ヘブライ語がイスラエルの公用語となる. |

| 1953年 | ヴェントリスによる線文字Bの解読. |

| 1950年代以降 | マヤ文字の解読. |

| 1958年 | 中国のピンイン導入. |

| 1980年代 | ワードプロセッサの発明.文字が電子化される. |

| 2012年12月23日 | マヤ歴で現在の大サイクルが終わる日. |

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-10-25 Sun

■ #2372. ポルトガル語諸国共同体 [portuguese][history][linguistic_imperialism][francophonie][map][lingua_franca]

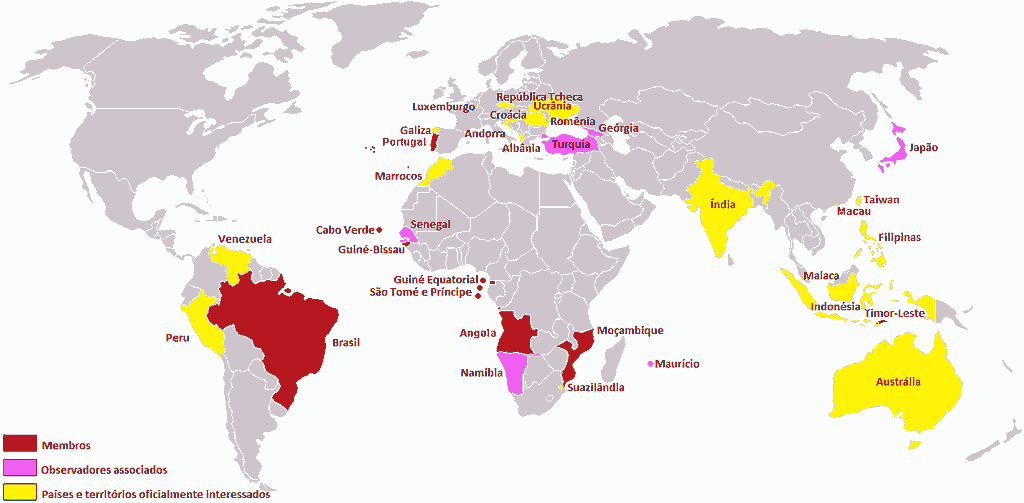

連日,「#2370. ポルトガル語からの語彙借用」 ([2015-10-23-1]),「#2371. ポルトガル史年表」 ([2015-10-24-1]) の記事で,ポルトガル語の話題を取り上げてきた.ポルトガル語は,ポルトガルの国語として約1千万人によって話されているが,何よりも2億人近くの人口を擁するブラジルで国語として話されていることの意味が大きい.ほかにも,歴史的な経緯により,ポルトガル語が用いられている国・地域はある.Angola, Brazil, Cape Verde Islands, East Timor, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe で公用語として用いられており,その他 Ethnologue の Portuguese によれば一部 Andorra, China-Macao, France, India でも話されている.

ポルトガル語話者はポルトガルの旧名 Lusitania にちなんで,Lusophone と呼ばれ,また話者共同体は Lusosphere あるいは Lusofonia (ルゾフォニア)と言及される.ポルトガル旧植民地はすべて独立し,帝国はすでに解消しているが,1996年にはポルトガル語諸国共同体 (Community of Portuguese Language Countries, or Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)) が結成されている(本部はリスボン).これは,イギリス主導の「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]) や,フランス主導の「#2192. La Francophonie (1)」 ([2015-04-28-1]),「#2193. La Francophonie (2)」 ([2015-04-29-1]) のポルトガル版とみることができ,ポルトガルの新植民地主義の現われと評価する向きもある.

メンバー国は Angola, Brazil, Cape Verde, East Timor, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe の9カ国であり,他のいくつかのオブザーバー国も設置されている.実は日本も日系ブラジル人というコネクションをもつことから,2014年7月に CPLP のオブザーバー国となることが承認されている.これについては,2014年7月23日付の外務省による報道を参照されたい.

2015-10-24 Sat

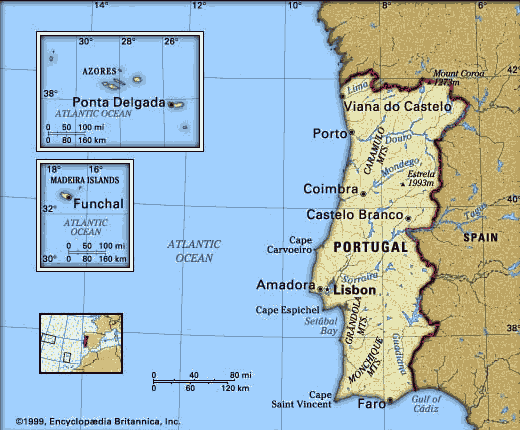

■ #2371. ポルトガル史年表 [history][timeline][portuguese][map][age_of_discovery]

昨日の記事「#2370. ポルトガル語からの語彙借用」 ([2015-10-23-1]) で,ポルトガル語からの世界的な借用語をみた.この借用語彙の世界性は,15--16世紀にポルトガルが海洋国として世界へ展開した歴史に負っている.その背景を理解すべく,地図も添えつつ,ポルトガルの歴史年表を『ナショナルジオグラフィック 世界の国 ポルトガル』の巻末 (p. 60--61) より再現しよう.

| 紀元前4200ころ | 初期の組織的な社会によって,ポルトガルのポカ・デ・ガチエールやゴルジネスに巨石墓が建てられる. |

| 紀元前500 | 鉄器時代のケルト人が北部ポルトガルを支配する. |

| 紀元前201 | ローマ帝国がポルトガルの南部海岸を支配下におく. |

| 紀元前140 | ローマがケルト人の抵抗を制圧して支配を拡大する |

| 紀元前27 | ローマ皇帝カエサル・アウグストゥスが,ポルトガル中部をふくむ属州ルシタニアをつくる. |

| 567 | ゲルマン系の西ゴート人がイベリア半島に支配を拡大する. |

| 711 | イスラム教徒の軍隊がイベリア半島に侵入する.その後7年のうちにイベリア半島のほぼ全体が,ムーア人のウマイア朝の支配下におかれる. |

| 1096 | ブルゴーニュ家のエンリケがポルトゥカーレ伯となる. |

| 1143 | アフォンソ・エンリケスが王となりイベリア半島の他の部分から分離独立したポルトガル王国が建国される. |

| 1249 | アフォンソ3世がイベリア半島から最後のムーア人を追い出し,ポルトガル国境を確立する. |

| 1416 | エンリケ航海王子がザグレスに海軍基地と航海学校をつくり,大航海時代がはじまる. |

| 1488 | ポルトガル人航海士のバルトロメウ・ディアスが喜望峰をまわる航海に成功.のちにアジアへの航路を確立する. |

| 1494 | スペインとポルトガルがトルデシリャス条約をむすび,新たに南北アメリカ大陸で発見した土地を両国で分割する. |

| 1497 | ヴァスコ・ダ・ガマがインドへの2年間の航海に乗り出す.この後,ポルトガル人のゴアへの入植,インドとの貿易が始まる. |

| 1500 | ペドロ・アルヴァレス・カブラルがブラジルに到達し,ポルトガルとアメリカ大陸との貿易路を開く. |

| 1572 | ルイス・ヴァス・デ・カモンイスがポルトガル人の永遠の象徴となる『ルジアダス』を著す. |

| 1580 | スペイン王フェリペ2世がポルトガル王フィリペ1世として即位し,ポルトガルはスペインに併合される. |

| 1609 | ポルトガル王フィリペ2世がすべてのモリスコ(キリスト教徒に改宗したムーア人)の追放を命じる.この決定により,ポルトガル経済は大きな痛手をうける. |

| 1650ころ | アズレージョ(装飾スタイル)の主要生産国となる. |

| 1755 | 大地震がリスボンを襲い,6万人が死亡,多数の建物が倒壊する.リスボンはポンバル侯爵の指揮のもと再建される. |

| 1807 | ナポレオン・ボナパルトがポルトガルに侵攻.国王ジョアン6世はブラジルに逃れ,1821年までブラジルにいる. |

| 1822 | ジョアン6世の息子のペドロがブラジルの独立を宣言し,ブラジル皇帝となる. |

| 1846 | 民衆蜂起により,国内が自由主語と保守主義のふたつの勢力に分かれる. |

| 1890 | イギリスの最後通牒をうけて,アフリカにおける植民地拡大計画を放棄する. |

| 1908 | カルロス国王と長男がリスボンで暗殺される.次男がマヌエル2世として即位. |

| 1910 | 革命勢力がマヌエル2世を退位させ,第1共和制を樹立. |

| 1911 | 新憲法を採択.女性参政権が認められる. |

| 1916 | リスボンでドイツ船が拿捕され,ドイツが宣戦布告.ポルトガルは連合国側として第1次世界大戦終結まで2年間戦う. |

| 1926 | 軍がクーデターで政権を奪い,48年間にわたる軍事政権がはじまる. |

| 1928 | アントニオ・デ・オリヴェイラ・サラザールが財務大臣に就任する. |

| 1932 | サラザールが首相となり,やがて独裁者となる. |

| 1933 | 「エスタド・ノヴォ(新国家)」憲法を採択し,言論の自由を制限し,ストライキおよび反政府運動を禁止する. |

| 1936 | サラザールがスペイン内戦でフランシスコ・フランコ将軍率いる右派勢力を支持. |

| 1939 | 第2次世界大戦中の中立を宣言する.しかし戦争のあいだ,イギリスがアゾレス諸島の空軍基地を使用することを認める. |

| 1947 | 独裁制に反対するリスボンの港湾労働者と軍将校らによる氾濫を,政府が鎮圧. |

| 1949 | 北大西洋条約機構 (NATO) の創設メンバーとなる. |

| 1955 | 国際連合(国連)に加盟. |

| 1961 | インドがポルトガルの植民地ゴアを併合する.アンゴラ,ギニア,モザンビークで反乱がおきる. |

| 1968 | サラザールが発作で倒れた後,マルセロ・カエターノが首相に就任し,新国家憲法にもとづいて政治をおこなう. |

| 1974 | カーネーション革命で,軍将校がヨーロッパ最長の独裁制を倒す.民衆の要求により,新政府は民主主義を採用. |

| 1975 | 植民地だったギニア・ビサウ,モザンビーク,カボベルデ,サントメ・プリンシペ,アンゴラの独立承認の手続きが完了する. |

| 1982 | 文民政権が復活する. |

| 1986 | マリオ・ソアレスが60年ぶりの文民の大統領となる.アニバル・カバコ・シルバが首相に就任.ヨーロッパ連合 (EU) の前進であるヨーロッパ経済共同体に加盟. |

| 1999 | 最後に残っていた海外領土であるマカオが中華人民共和国に返還される. |

| 2002 | 通貨エスクードの使用をやめ,ユーロに移行する. |

15世紀前半,エンリケ航海王子により「大航海時代」が拓かれると,1世紀半の間,ポルトガルは世界を駆け巡り,隆盛をきわめた.この時期のポルトガルの活躍によって,英語や日本語にも世界的な語彙が流入したのである.

しかし,その後,16世紀後半にスペイン王フェリペ2世によって併合されるに及び,ポルトガルの国力は相対的に減じていく.17世紀末にブラジルに金鉱が発見されると,ポルトガルは再び活力を取り戻すかと思われたが,その富の多くは貿易協定を通じてむしろイギリスに吸い取られていき,イギリスでの産業革命を支えることになった.イギリスとの関係でいえば,19世紀末にもポルトガルはイギリスの圧力により,アフリカでの植民地拡大計画を放棄せざるをえなくなった経緯がある.ポルトガルにとって,イギリスは,歴史上古い同盟国でありながらも,ときに目の上のたんこぶだったのである.

しかし,ポルトガル建国以来の国語であるポルトガル語に注目すれば,現在も世界に名立たる大言語の1つである.「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」 ([2010-05-29-1]) によれば,世界第7位の言語であり,その話者数は世界中に2億人近くいると見積もられている.

・ ザイラ・デッカー 『ナショナルジオグラフィック 世界の国 ポルトガル』 ほるぷ出版,2010年.

2015-10-14 Wed

■ #2361. アイルランド歴史年表 [timeline][history][ireland][irish_english][map]

アイルランド英語史について,「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]) の記事を通じて略述してきた.背景にあるアイルランドの外面史も整理しておこうと思い,アンナ・マックィン,コルム・マックィン (60--61) を中心に,波多野も参照しつつ,略年表を用意した.アイルランドの地図も参考までに.

| 紀元前7000ごろ | スコットランドから最初の人々が陸地をつたわってアイルランドに来て住む. |

| 紀元前3200ごろ | ボイン川流域に羨道墳がつくられる. |

| 紀元前2000ごろ | アイルランドで金属細工がはじまる. |

| 紀元前700ごろ | ケルト人がアイルランドにやってくる. |

| 432ごろ | 聖パトリックがアイルランドに来て,この国の大半をキリスト教に改宗させる. |

| 795 | 最初のバイキングがダブリン近くの島ランベイに上陸し,入植地を作る. |

| 800ごろ | おそらくアイオナ島のアイルランド人の修道院で,きわめて緻密な装飾をほどこしたアイルランドの代表的写本『ケルズの書』がつくられる. |

| 1014 | アイルランドの王ブライアン・ボルーがアイルランド全土を統一し,クロンターフの戦いでバイキングを破る.しかし戦いの直後,王は死亡. |

| 1170 | 「ストロングボウ」ことペンブローク泊がアイルランドに侵攻し,ノルマン人のアイルランド侵略が始まる.1年後,ストロングボウがレンスターの王になる. |

| 1171 | イングランド国王ヘンリー2世がアイルランドの大部分を支配下におさめる. |

| 1366 | アイルランドに入植したノルマン人の勢力をおさえるため,イングランドが「キルケニー法」を制定する. |

| 1494 | イングランド国王ヘンリー7世がアイルランド議会をイングランド枢密院の支配下におき,アイルランド支配を強める. |

| 1601 | イングランド女王エリザベス1世がアイルランドに軍を送り,ティロン伯ヒュー・オニールおよび同盟軍をキンセールの戦いで破る. |

| 1603 | イングランドがアイルランド全土を征服. |

| 1641 | カトリックのアイルランド人が,プロテスタントのイングランド人入植者に奪われた土地を取りもどすために立ち上がり,数百人のプロテスタントを殺害. |

| 1649 | イングランドの護国卿オリバー・クロムウェル率いる軍がアイルランドのドローエダとウェクスフォードで数千人を虐殺.カトリックのアイルランド人の土地をプロテスタントの入植者にあたえる. |

| 1690 | オレンジ公ウィリアムがボイン川の戦いでジェイムズ2世の軍を破り,北部アイルランドのプロテスタント居住地を守る. |

| 1782 | アイルランド議会が独自の法律を制定する権利を得る. |

| 1798 | アイルランドの独立を求め,統一アイルランド人協会などの勢力が反乱をおこすが,失敗に終わり,数万人が死亡. |

| 1801 | 連合法により,グレートブリテンおよびアイルランド連合王国が成立. |

| 1845 | ジャガイモに疫病が発生し,4年におよぶ飢饉となる.膨大な数のアイルランド人が移民となってアメリカなどに渡る. |

| 1870 | ウィリアム・グラッドストーン首相がアイルランド人の小作農の法的権利を強め,最終的には土地所有を認める新しい法を成立させる. |

| 1913 | アイルランド自治法案がイギリス上院で3度目の否決にあう. |

| 1914 | 第1次世界大戦の勃発により,アイルランド議会の復活と,アイルランドの権利拡大に関する法の制定が遅れる. |

| 1916 | イースター蜂起でアイルランドの民族主義勢力が主要な建物を占拠し,アイルランド共和国の独立を宣言.しかし氾濫はイギリス軍によって鎮圧される. |

| 1916 | ジェイムズ・ジョイスが『若き芸術家の肖像』を出版し,同時代の主要な作家として活躍しはじめる. |

| 1919 | 前年の選挙に勝ったシン・フェイン党がアイルランド国民議会(ドイル)をつくり,ふたたびイギリスからの独立を宣言.(シン・フェインとは「われわれ自身で」という意味.)イギリスと国民議会支持勢力とのあいだで戦闘がおきる. |

| 1920 | イギリス議会でアイルランド統治法が成立.北アイルランドの6州にひとつの議会,それ以外のアイルランドにひとつの議会が,それぞれつくられる. |

| 1921 | イギリス自治領としてのアイルランド自由国を成立させる.イギリス・アイルランド条約が結ばれる.北アイルランド6州はイギリス統治下にとどまる. |

| 1922 | イギリスからの完全独立をもとめる民族主義勢力の反対を押し切り,国民議会がイギリス・アイルランド条約を承認.条約支持派と反対派との1年におよぶ内戦が勃発. |

| 1937 | アイルランド自由国を廃止して独立民主国家エールの樹立を宣言する新憲法が,国民の投票により承認される. |

| 1949 | イースター蜂起(1916年)を記念して,4月,エールが共和制国家アイルランドとなり,イギリス連邦を脱退する. |

| 1955 | 国際連合に加盟. |

| 1959 | エーモン・デ・ヴァレラが大統領に就任. |

| 1973 | ヨーロッパ経済共同体 (EEC) に加盟.アイルランド共和軍 (IRA) が北アイルランドでの攻撃を再開. |

| 1985 | イギリスとのあいだに,イギリス・アイルランド協定がむすばれる.これによりアイルランドは,北アイルランド統治に関して提言する役割をあたえられる. |

| 1991 | ヨーロッパ連合 (EU) に加盟. |

| 1993 | イギリス・アイルランド両首相が,テロ行為が集結すれば北アイルランド和平交渉を提案するという共同宣言(ダウニング街宣言)に署名. |

| 1998 | アイルランドと北アイルランドでの投票により,ベルファスト合意(聖金曜日協定)のしめす北アイルランド問題の政治的解決が承認される. |

| 2004 | EUの議長国となる. |

| 2004 | ヨーロッパ最大の経済成長を達成する. |

| 2005 | IRAが武力闘争の終結を宣言する. |

| 2007 | バーティ・アハーンが3期目の首相に選出される. |

・ アンナ・マックィン,コルム・マックィン 『ナショナルジオグラフィック 世界の国 アイルランド』 ほるぷ出版,2011年.

・ 波多野 裕造 『物語アイルランドの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,1994年.

2015-10-12 Mon

■ #2359. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (3) [history][loan_word][lexicology][borrowing][linguistic_imperialism][language_myth][purism]

標題と関連して,「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]),「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]),「#1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2)」 ([2014-05-16-1]) で様々な見解を紹介してきた.今回は,主として英語が歴史的に他言語から多くの語彙を借用してきた事実に照らして,英語の民主性・非民主性について考えてみたい.

英語が多くの言語からおびただしい語彙を借用してきたことは,言語的純粋主義 (purism) の立場からの批判が皆無ではないにせよ,普通は好意的に語られる.英語の語彙借用好きは,ほとんどすべての英語史記述でも強調される特徴であり,これを指して "cosmopolitan vocabulary" などと持ち上げられることが多い.続けて,英語,そして英語国民は,柔軟にして鷹揚,外に対して開かれており,多様性を重んじる伝統を有すると解釈されることが多い.歴史的に英語国では言語を統制するアカデミーが設立されにくかったこともこの肯定的な議論に一役買っているだろう.また,もう1つの国際語であるフランス語が上記の点で英語と反対の特徴を示すことからも,相対的に英語の「民主性」が浮き彫りになる.

しかし,英語の民主性に関する肯定的なイメージはそれ自体が作られたイメージであり,語彙借用のある側面を反映していないという.Bailey (91) によれば,植民地帝国主義時代の英国人は,その人種的優越感ゆえに,諸言語からの語彙をやみくもに受け入れたわけではなく,むしろすでに他のヨーロッパ人が受け入れていた語彙についてのみ自らの言語へ受け入れることを許したという.これが事実だとすれば,英語(国民)はむしろ非民主的であると言えるかもしれない.

Far from its conventional image as a language congenial to borrowing from remote languages, English displays a tendency to accept exotic loanwords mainly when they have first been adopted by other European languages or when presented with marginal social practices or trivial objects. Anglophones who have ventured abroad have done so confident of the superiority of their culture and persuaded of their capacity for adaptation, usually without accepting the obligations of adapting. Extensive linguistic borrowing and language mixing arise only when there is some degree of equality between or among languages (and their speakers) in a multilingual setting. For the English abroad, this sense of equality was rare. Whether it is a language more "friendly to change than other languages" has hardly been questioned; those who embrace the language are convinced that English is a capacious, cosmopolitan language superior to all others.

Bailey によれば,「開かれた民主的な英語」のイメージは,それ自体が植民地主義の産物であり,植民地主義時代の語彙借用の事実に反するということになる.

ただし,Bailey の植民地主義と語彙借用の議論は,主として近代以降の歴史に関する議論であり,英語が同じくらい頻繁に語彙借用を行ってきたそれ以前の時代の議論には直接触れていないことに注意すべきだろう.中英語以前は,英語はラテン語やフランス語から多くの語彙を借り入れなければならない,社会的に下位の言語だったのであり,民主的も非民主的も論ずるまでもない言語だったのだから.

・ Bailey, R. Images of English. Ann Arbor: U of Michigan P, 1991.

2015-10-06 Tue

■ #2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか [history][anglo-saxon][celtic]

4世紀間にわたってブリテン島の大域を治めていたローマ人は,410年,ローマ自身を守るべく,軍をブリテン島から引きあげた.この撤退によって生まれた政治的空白状況により,ブリテン島はケルト諸民族の内乱時代へと突入する.ある民族が,軍事的支援を得るべく大陸に蟠踞していたアングル人,サクソン人など西ゲルマン諸民族をブリテン島に呼び寄せると,むしろ西ゲルマン軍はケルト軍の弱みを見てとり,一気に征服し,島の新しい覇者となった.

これは,アングロサクソン人によるブリテン島征服の,伝統的,教科書的な記述である.ここでは,アングロサクソン人の完全勝利,ケルト人の完全敗北という実にわかりやすい構図が描かれている.人口構成がほぼ180度転換したといってよく,それに伴って,この島の主たる使用言語も,ケルト系諸語から西ゲルマン諸語(すなわち,ひっくるめて英語)へ交替した.アングロサクソン人は,ケルト人を完膚なきまでに叩きのめすか,あるいは島の北方や西方など周辺部へと徹底的に追いやったことになる.

しかし,これほどまでの完全征服というのは,アングロサクソン人にとって,話しがうまくできすぎてやいないか.そのような観点から,実際にはかなりの程度アングロサクソン人とケルト人の融合があったのではないか,などの議論がなされてもいる.

そのような修正的な見方が出てきているとはいえ,アングロサクソン人によるイングランド征服が著しく素早く,かつ効率的になされたことは事実のようだ.標題は歴史学の問題ではあるが,当然ながら英語史においても重要な問題である.Denison and Hogg (10) は,上記の教科書的な記述を一通り説明した後で,次のように述べている.

But that is not quite enough to explain the rapidity of the Germanic settlement, which was far more a conquest of Britain, linguistically speaking, than the Norman Conquest 500 years later would be. What its speed suggests is that there must have been considerable population pressure in northwestern Europe at the time, perhaps partly because in the fifth century the average temperature was lower than it had been earlier and would again be later. Whatever the case may have been, this conquest saw an overwhelmingly rapid replacement or absorption of the existing Celtic linguistic community by the newly arrived Germanic speakers. There is now some genetic evidence for mass immigration to central English . . . , consistent with displacement of the male Celtic population by Anglo-Saxons but saying nothing about females. Before long Celtic speakers had been confined to the lands west of Offa's Dyke, to Cornwall, the northwest, and north of the Borders of Scotland. The gradual elimination of Celtic has continued remorselessly, albeit slowly, ever since. It may only have been with the coming of Christianity and the establishment of churches and abbeys that Anglo-Saxon England started to achieve the beginning of the types of political and social structure which we associate with later centuries.

近年,英語史においてケルト語の言語的影響がしばしば話題にされるようになってきたが,この「電撃的な」アングロサクソン人の侵攻は,そのような仮説の前提にも関わる大きな問題である.事実のいっそうの解明が待たれる.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow