2012-07-07 Sat

■ #1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい [contact][sociolinguistics][old_norse][history][standardisation][language_change]

古英語と古ノルド語との言語接触については,old_norse の各記事で取り上げてきた.見方にもよるが,英語史において古ノルド語の影響という話題は,最も重要な話題の1つである.8世紀半ばから11世紀にかけて起こったヴァイキングのイングランドへの略奪,移民,定住の結果として,古英語話者と古ノルド語話者の融合が進み,言語も混交した.代名詞,接続詞,前置詞などの機能語やその他の基本語が,多数,古ノルド語から古英語へと流れ込み,屈折も大いに水平化した.そのようにして現われた Norsified English と呼ぶべき言語や,その影響を受けた中英語は,14世紀以降の英語標準化の基盤となり,現代英語にも連なっている.

古ノルド語との接触は,これほど重要な話題なので,英語史概説書でも必ず触れられるテーマだが,記述が大雑把であることが多い.そもそも,異なる言語の共同体どうしが交わると,いつでもこのような言語的な混交が進むものなのだろうか.古英語話者と古ノルド語話者が,数世紀の間,平和に共存したがゆえに言語が混交したのだと説明されることが多いが,実際のところ,両話者集団のあいだの言語的,政治的,軍事的,経済的等々の関係はいかなるものだったのだろうか.当時の社会言語学的状況を思い浮かべるには,概説書に書かれている表面的な記述を超えた,豊かな想像力が必要である.

想像力豊かに,かつ社会言語学の知見を含めて,古英語と古ノルド語の言語接触の問題に迫った良書が現われた.横田由美さんの『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』である.引用・参照したい箇所はいくつかあるが,両言語の話者の融合の度合い,特に共同生活が平和的であったかどうかという点について,当時のデーンローにおける人々の社会的関係を想像し,描写しながら,次のように述べている箇所が印象的である.

以上のように考えると両者間の融合は平和的だったと簡単に片付けてしまうよりも,平和的な時期や地域もあればそうでもない時期や地域もあったであろうし,その状態は地域の社会状況によっても大いに異なっていたのである.そして,安泰時よりも,外来人や国内の様々な人達がデーンロー地域に終結した戦争状態の時には,様々な方言(そして言語)を話す人達の接触を引き起こしたであろう.そしてそのことは言語変化を考える上で非常に重要なことである.

従来は,両側の人々の混交が平和に,緩慢と,着実に進んだことにより,言語も次第に混じり合ったとするのが一般的な理解だったが,むしろ長期間にわたる断続的な戦争状態においてこそ言語接触が濃密だったのではないかという提案は,意表を突くものではあるが,考えてみれば現実味がある.

言語接触の議論には,背後にいる話者どうしの社会的な関係を理解しておくことが必要である.そして,そのためには,歴史の知識と現実感を伴った想像力もまた必要なのである.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-06-15 Fri

■ #1145. English と England の名称 [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][haplology][ethnonym]

[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」で概観したように,英語史は通例,西ゲルマン系の諸部族が5世紀中葉にブリテン島に渡り,ケルト系先住民を辺境へ追いやって,定住し始めた時期をもって始まるとされる.この西ゲルマン系の民族には,アングル人,サクソン人,ジュート人のほか,フランク族やフリジア人など他の低地ゲルマン系の人々も多少は交じっていた可能性があるが,はたから見れば全体として似通った部族であり,1つの名称で呼ばれることが多かった.そして,ブリテン島に渡ってからは,多かれ少なかれ,仲間うちでも1つの名前で自称する習慣が発達した.今回は,ブリテン島に渡った西ゲルマン諸部族の名称,彼らが打ち立てた国の名称,かれらの話していた言語の名称の由来について,Baugh and Cable (50--51) にしたがって概略したい.

追い立てられたケルト系先住民は,この野蛮な部族の集合を一括して Saxons として言及していた.なぜ Saxons が包括的な民族名として選ばれたのかは不明だが,ケルト人にとって,とりわけサクソン人による略奪が悪夢の印象を与えたということだろうか.一方,西ゲルマン系の侵略者は,ケルト系先住民を一括して Wealas 「外国人たち」と呼んだ.現代の Welsh の起源である.

さて,ラテン語でも,当初は,西ゲルマン系の侵略者は一括して Saxones と呼ばれ,彼らの侵略した土地は Saxonia として言及されていた.しかし,じきに民族名は Angli として,土地名は Anglia としても言及されるようになってきた.例えば,Pope Gregory は,601年,ケント王 Æþelberht を rex Anglorum と称しているし,Bede は自らの手になる歴史書を Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum と呼んでいる.結果として,ラテン語では Angli と Anglia が,件の民族と土地名を指す名称として Saxones と Saxonia を置き換えた.

一方,西ゲルマン系の侵略者は,当初から,自らの言語を Englisc として言及していた.アングル人を指す Engle からの派生である([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).彼等らは,土地の名前にも Angelcynn とアングル人びいきの名称を用いていたが,およそ1000年を境に,Englaland (後にその haplology の結果としての England) が地歩を占めるようになった.このアングル人びいきの理由の1つとして,Baugh and Cable (51) は次のように述べている.

It is not easy to say why England should have taken its name from the Angles. Possibly a desire to avoid confusion with the Saxons who remained on the continent and the early supremacy of the Anglian kingdoms were the predominant factors in determining usage.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-05-27 Sun

■ #1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源 [pragmatics][personal_pronoun][honorific][latin][history][iconicity][t/v_distinction][solidarity]

[2012-03-21-1]の記事「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」で Brown and Gilman の画期的な研究を間接的に紹介した.Brown and Gilman の論文には,ヨーロッパの主要な言語で T/V の区別が生じてきた経緯,諸言語間の用法の比較,英語での区別の喪失とその語用的な残滓などに至る話題がちりばめられており,非常に刺激的な論考である.

なぜヨーロッパの主要な言語で,2人称代名詞における T/V distinction の用法が共有されているのか.T/V distinction の起源についてはいくつかの説があるが,Brown and Gilman (255) による記述に従えば次のようになる.

古代のラテン語では,2人称単数を示す代名詞として tu のみが用いられていた.しかし,4世紀に,ローマ皇帝を指す代名詞として,対応する複数形 vos が特別に用いられるようになった.これには諸説あるが,当時,Constantinople とRome のそれぞれに皇帝がおり,皇帝は文字通り複数だったことが関与しているといわれる.Diocletian 皇帝の改革により,ローマ皇帝の座には2人が占めていたが,行政的には1つに統合されることになった.いずれかの皇帝に呼びかけることは,含みとして,2人の皇帝に呼びかけることと同じとされたのである.vos の使用は,この含みとしての複数性を反映しているといわれる.

また,別の説によれば,1人の皇帝が複数形と結びつけられたのは,統治される帝国民の統合と考えられたからではないか.イギリス君主が "royal we" を用いるのと同じ理屈で,ローマ皇帝は自らを指して nos と言ったのであり,それに対応して vos で呼びかけられたのだろう.もう1つの考え方として,指示対象が単数か複数かという文字通りの数とは別に,偉大な権力はそもそも複数性を喚起しやすいということがある.偉大であることと複数性は,iconicity により容易に結びつけられそうだ.

以上の説のいずれか,あるいは組み合わせにより,2人称複数形で1人の皇帝を指し示す慣用が発達した.やがて,この慣用は,皇帝のみならず権力者一般に適用されるようになった.ただし,その後発達したロマンス諸語においては,T/V distinction はそれほど体系的に守られていたわけではなく,数世紀の間,用法の揺れがみられた.言語間で時期に差はあるが,およそ12--14世紀に,"power semantics" に基づく体系的な T/V distinction が確立した.

英語へは中英語の時代に you と thou の区別が導入された.関連記事としては,以下の記事,あるいは personal_pronoun pragmatics 辺りを参照.

[2009-10-11-1]: #167. 世界の言語の T/V distinction

[2009-10-29-1]: #185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction

[2010-02-12-1]: #291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響

[2010-07-11-1]: #440. 現代に残る敬称の you

[2011-03-01-1]: #673. Burnley's you and thou

[2011-07-06-1]: #800. you による ye の置換と phonaesthesia

[2012-02-24-1]: #1033. 日本語の敬語とヨーロッパ諸語の T/V distinction

[2012-03-21-1]: #1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction

・ Brown, R. W. and A. Gilman. "The Pronouns of Power and Solidarity." Style in Language. Ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass.: MIT P, 1960. 253--76.

2012-04-04 Wed

■ #1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン [linguistic_imperialism][history]

昨日の記事「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]) で引用した中村著『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』に再び拠って,「英語による他言語侵略の背景的状況ときっかけとなった要因」 (136--37) を一覧してみたい.

(1) 歴史的大状況として,14・15世紀頃から,ヨーロッパ人の目を海外に向けさせた社会的・経済的な状況.(例えば,香辛料確保のためのオランダのインド航路発見など.)

(2) 歴史的中状況として,イギリスがヨーロッパの列強に対抗する力をつけなければならなかった状況.

(3) 歴史的小状況として,英語が社会的地位を約束し,金を生み出す言語となった状況.

(4) 侵略を正当化した有色人種蔑視の民族観と,有色人種言語蔑視の言語観.それを支えた神学上のイデオロギー.

(5) 英語による他言語侵略の戦略として.

1. 軍事侵略

2. 経済侵略(貿易の拡大)

3. 宣教師による教化活動

4. 「併合法」などの法律による英語の公用語化

5. イングランドの(司法・行政・立法上の)社会システムの持ち込み

6. 英語の教育用語化

7. 現地語(民族語)の蔑視

(6) 戦略を支える現代的状況

1. 都市化により,都市への人口流入(民族語を維持してきたコミュニティーの解体)

2. (テレビなどの)マスメディアの発達

一覧には英語そのものの言語的な特徴は一切含まれておらず,いずれも軍事,経済,宗教,法律,教育,思想,通信,都市化といったマクロで社会的な要因である.いずれの点も,英語が他言語を侵略しながら自らの勢力を伸長させてきた間接的な要因であり,相互に複雑に関係している.

上記の (5) を,別の形でまとめたのが次の一覧である (17) .これは英語が英国内の他言語 (Welsh や Scottish Gaelic) を侵略してきた典型的なパターンだが,基本的には世界中の他言語の侵略についても当てはまるとしている.

1. 軍事征服と英語の共通語化

2. 法律の施行とケルト語の蔑視

3. 教育政策と英語の共通語化

4. 工業化と英語の共通語化

中村の論は,英語帝国主義に断固として反対する立場なので,このような一覧は英語の発展を全体としてネガティブにとらえたもののように映る.英語の発展の光と影でいえば,影の部分にのみ焦点を当てている歴史観といえるだろう.もちろん光の部分も正当に評価する必要がある.しかし,光はとかく見えやすい.影は意識的に見ようとしないと見えてこないものである.読者としては,光と影を正当に評価する必要があろう.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-02-18 Sat

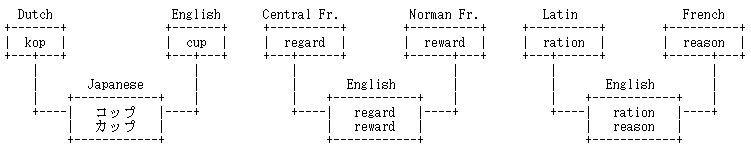

■ #1027. コップとカップ [etymology][doublet][triplet][japanese][loan_word][history]

日本語のコップとカップはどう違うか.『類義語使い分け辞典』によると,コップは,ガラス,プラスチック,金属製の冷たい飲み用の円筒形容器で,取っ手がない.一方,カップは陶磁製の熱い飲み物の容器で,取っ手がついている.前者の容量は200ccくらい,後者は250ccくらいというから,ここまで厳密に区別されていたのかと感心した.

以上は各語の指示対象の外見や用途の違いだが,語それ自体の違いはといえば,コップはオランダ語 kop に由来し,カップは英語 cup に由来する語である.コップは18世紀にすでに見られ,日本語に借用されて古い語である.

オランダ語 kop と英語 cup はもちろん同根語 (cognate) で,ラテン語 cūpa "vat, tub, cask" に遡る.これが両言語に借用され別々の語形で行なわれていたものが,そのまま日本語へ別々に借用され,意味を違えて定着したものである.

コップとカップのように,語源的には同根に遡るが,異なる借用元言語から別々に借用されて,異なる形態と意味をもって共存しているペアのことを2重語 (doublet) と呼ぶ.日本語で定着した2重語としては,ほかに,ゴムとガムがある.ゴムはオランダ語 gom から,ガム gum は英語から借用した語である.ポルトガル語 bolo のボーロと,英語 ball のボールも類例だ.また,3重語の例として,ポルトガル語 carta からのカルタ,英語 card からのカード,ドイツ語 Karte からのカルテが挙げられる.

さて,英語における2重語,3重語の例は,doublet の各記事で取り上げているのでそちらを見ていただくとして,日本語のコップとカップ,英語の regard と reward ([2009-07-13-1]) 及び ration と reason ([2011-11-27-1]) との関係を図示してみよう.

借用元言語のペアは,第1例のオランダ語と英語では姉妹語どうしの関係,第2例の中央フランス語とノルマン・フランス語では方言どうしの関係,第3例のラテン語とフランス語では母娘の関係であり,それぞれ異なっている.しかし,受け入れ側の言語にしてみれば,そのような系統関係はどうでもよい.後世の人間が調べてみたら,たまたまそのような関係にある2つの言語から借用したのだとわかる,という話しである.しかし,私たちのような後世の人間にとっては,こうした例は言語史や文化史の観点から実に興味深い.言語と文化の接触の歴史を雄弁に物語る例だからである.

2012-02-17 Fri

■ #1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語 [loan_word][french][history]

[2012-02-03-1]の記事「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」で触れたように,フランス語が英単語を借用語として受け入れ始めたのは,古代の可能性を抜きにすれば,18世紀になってからである.現在でこそフランスでは英語の流入への反発が叫ばれるなどしているが,18世紀にはむしろイギリスへの心酔があった.

18世紀といえば,フランス語の地位はヨーロッパの国際社会のなかで最高潮に達しており,[2011-03-06-1]の記事「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」でみたように,英語へも国際的なフランス単語が流れ込んでいた.このフランス語の栄光を思えば,フランスのイギリスへの心酔とは矛盾した表現のように聞こえるが,1つの反動としてそれは確かに存在したのである.政治,イギリス生活,異国趣味,商業・運輸の領域などで借用語が見られる.ホームズ・シュッツ (147)より,いくつかを挙げよう.

bill, budget, comité (< committee), corporation, excise; jockey, punch, redingote (< riding coat), rosbif (< roast beef), whist; albatros, antilope, chimpanzee, tomahawk; bushel, chelin (< shilling), drawback, dumping, macadam, whiskey

英語史では,「○○語から英語への借用語」の例を列挙するのに熱をあげてきた.本ブログでも loan_word の記事で多く取りあげてきたし,「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]) や「#201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)」 ([2009-11-14-1]) の記事がそれを代表している.しかし,特に英語が国際的な影響力をもつようになった近代以降については「英語から○○語への借用語」という観点が,英語史自身の側にも必要だと思う.英語から語彙的な影響を受けた言語の言語史では,例えば,日本語史などでは,もちろん英語からの借用語について研究されているのだが,そこでの成果をもう一度英語史側に戻してやって,英語史として総括することができればよいと考える.これは英語語彙史の話題にはなりえないが,英語の国際的な影響力の増大という話題にはなる.もっとも,近代から現代へと時代が下るにつれ,個々の言語へ個別に語彙的影響を与えるというよりは,国際的に一括して影響を与えるという傾向が強まるだろうから,英語史としても大雑把な総括になるのかもしれないが.

日本語に入った英単語については,今後,少しずつ話題にしてゆきたい.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2011-07-19 Tue

■ #813. 英語の人名の歴史 [onomastics][history][loan_word][personal_name][patronymy][hebrew]

英語の歴史がその話者集団の歴史を色濃く反映しているのと同じように,英語の人名の歴史もまた,その持ち主の集団の歴史を映し出す.人名や地名の語形・語源研究は固有名詞学 (onomastics) と呼ばれるが,今回は特に人名の onomastics に関する充実したサイトを紹介したい.英語人名だけでなく世界中の人名の情報が詰まったサイトである.

サイトは大きく first name についての Behind the Name: The Etymology and History of First Names と surname についての Behind the Name: The Etymology and History of Surnames に分かれており,名前の概要,姓名の検索,近年の人気の名前,歴代イングランド君主の名前など,様々な情報が収められている.

- Behind the Name: The Etymology and History of First Names: 「名」のサイト.

- General Information of English Names: まずこれを読んで概要を.

- List of English First Names and Meanings: 「名」のブラウズと検索.

- Most Popular First Names: 国別,年代別の「名」のランキング.

- Kings and Queens of England Chronologically: 歴代イングランド君主の「名」の一覧.

- Behind the Name: The Etymology and History of Surnames 「姓」のサイト.

- List of English Surnames and Origins: 「姓」のブラウズと検索.

- Most Popular Surnames: 国別,年代別の「姓」のランキング.

特に,こちらの概要ページの "History" は必読である.記述をまとめると以下のようになる.

・ 古英語期の名前は原則として,広くはゲルマン語語彙,狭くは古英語語彙に由来するものだった.これは,古英語語彙の97%がゲルマン系の本来語であることに対応する([2010-05-16-1]の記事「語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する」を参照).通常2要素から成り (dithematic) ,戦いに関する語彙が多く用いられた.

・ 8世紀後半より,古ノルド語名が英語に入り始めた.-son をつける父称 (patronym) の習慣は古ノルド語に由来する.

・ 1066年のノルマン・コンクェスト後の数十年の間に大部分の古英語名が Richard, William, Henry などの Norman French 名に置き換えられた.非常に多数が現代英語に継承されている.現代に残る古英語名は Edward, Alfred, Audrey, Edith など少数である.

・ いくつかの古英語名はまた大陸ゲルマン語の同根語に置き換えられた.Robert, Roger など.

・ 13世紀以降,教会の推奨で John, Matthew, Mary, Peter, Luke, Stephen, Paul, Mark などの Christian name がつけられるようになる.洗礼名は聖人の名前に基づくものであり,古代ギリシア語,ラテン語,ヘブライ語起源が多かった.

・ 16世紀,Henry VIII による宗教改革によりカトリック的な聖人の名前は流行らなくなり,代わって聖書に基づく名前が多くつけられるようになった.

・ 特に,17世紀の清教徒たちは Adam, Eve, Daniel, David, Isaac, Michael, Noah, Rachel, Rebecca などの旧約聖書に基づく名前や,Prudence, Charity, Constance, Temperance などの美徳を表わす名詞を採用した.後者の多くは18世紀に廃れたが,現在 Hope, Faith, Joy などが残っている.

・ 17世紀より姓を名として用いる習慣が現われた.この習慣はイギリスよりもアメリカで強い.

・ 18, 19世紀には古い名前が復活し,Miranda, Jessica, Wendy などの文学的名前や Hector, Diana, Arthur などの神話的名前が導入された.

・ Victoria 朝には Ruby など通常の語彙を用いる名前が導入された.

・ 現代の名前は創作名,既存の名前の異綴り (Sidney に代わって Sydney など),他言語からの借用語などにも彩られている.

英語の名前に関しては,[2010-12-08-1]の記事「last name はいつから義務的になったか」や[2009-09-14-1]の記事「オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin」も参照.

2011-06-13 Mon

■ #777. 英語史略年表 [timeline][history][historiography]

英語史年表は,どの概説書にも記載があるしオンラインでも見つけられる(例えば英語の歴史年表―前史・古英語期)が,本ブログとしての版も作成してゆこうと考えている.たたき台として,Crystal (298--300) の略年表を再現したものを掲げておく.その他,直接間接に英語史に関連する年表は timeline を参照.

| 449 | Invasion by Angles, Saxons, and Jutes | |

| 450--480 | Earliest runic inscriptions in Old English | |

| 597 | Augustine brings Christianity to Kent | |

| 680 | Approximate earliest date for the composition of Beowulf | |

| 700 | Approximate dating of earliest Old English manuscripts | |

| 735 | Death of the Venerable Bede | |

| 787 | Viking raids begin | |

| 871 | Alfred becomes King of Wessex | |

| 886 | Danelaw boundaries settled | |

| 950--1000 | Approximate dates of the main Old English poetry collections | |

| 1016--1042 | Cnut and his sons reign | |

| 1066 | Norman Conquest | |

| 1150--1200 | Earliest texts in Middle English | |

| 1171 | Henry II's invasion of Ireland | |

| 1204 | France reconquers Normandy | |

| 1250--1300 | Edward I's campaigns against the Welsh and Scots | |

| 1362 | English first used at the opening of Parliament | |

| 1375--1400 | Chaucer's main works written | |

| 1384 | Wyclif's translation of the Bible | |

| 1400--1450 | The Great Vowel Shift | |

| 1400--1600 | Main period of older Scots literature | |

| 1476 | Introduction of printing | |

| 1475--1650 | Renaissance loan words into English | |

| 1549 | Book of Common Prayer written | |

| 1560--1620 | English plantation settlements in Ireland | |

| 1584 | Roanoke settlement in America | |

| 1590--1616 | Shakespeare's main works written | |

| 1600 | East India Company established trading posts in India | |

| 1603 | Act of Union of the crowns of England and Scotland | |

| 1604 | Publication of Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall | |

| 1607 | First permanent English settlement in America | |

| 1609 | First English settlement in the Caribbean | |

| 1611 | Authorized Version of the Bible | |

| 1619 | Arrival of first African slaves in North America | |

| 1620 | Arrival of the Pilgrim Fathers in America | |

| 1623 | First Folio of Shakespeare's plays published | |

| 1627 | British established in Barbados | |

| 1655 | British acquire Jamaica from Spain | |

| 1707 | Union of the Parliaments of England and Scotland | |

| 1712 | Jonathan Swift's proposal for an English Academy | |

| 1713 | British control in eastern Canada recognized | |

| 1721 | Publication of Nathaniel Bailey's Universal Etymological English Dictionary | |

| 1755 | Publication of Samuel Johnson's Dictionary of the English Language | |

| 1762 | Publication of Robert Lowth's Short Introduction to English Grammar | |

| 1765--1947 | British Raj in India | |

| 1776 | American independence declared | |

| 1780--1800 | First wave of emigration to Canada from the USA | |

| 1783 | Loss of American colonies of Britain | |

| 1788 | Establishment of first penal colony in Australia | |

| 1791 | Establishment of Upper and Lower Canada | |

| 1794 | Publication of Lindley Murray's English Grammar | |

| 1800--1910 | Main period of European emigration to the USA | |

| 1802 | Ceylon and Trinidad ceded to Britain | |

| 1803 | Act of Union between Britain and Ireland | |

| 1806 | British control established in South Africa | |

| 1808 | Sierra Leone made colony | |

| 1814 | Tobago, Mauritius, St Lucia and Malta ceded to Britain | |

| 1816 | Colony of Bathurst (Gambia) established | |

| 1819 | British established Singapore | |

| 1828 | Publication of Noah Webster's American Dictionary of the English Language | |

| 1840 | Official colony established in New Zealand | |

| 1842 | Hong Kong ceded to Britain | |

| 1861 | Lagos (Nigeria) established as colony | |

| 1865--1900 | Movement of blacks to northern parts of the USA after the American Civil War | |

| 1867 | Independence of Canada | |

| 1874 | Gold Coast (Ghana) established as colony | |

| 1884--1928 | Publication of the Oxford English Dictionary | |

| 1888--1894 | British protectorates established in Kenya, Zanzibar, Uganda | |

| 1901 | Independence of Australia | |

| 1907 | Independence of New Zealand | |

| 1910 | Union of South Africa established | |

| 1919 | Tanganyika ceded to Britain | |

| 1922 | Partition of Northern Ireland and Eire | |

| 1922 | Establishment of the BBC | |

| 1925 | Afrikaans given official status in South Africa | |

| 1931 | British Commonwealth recognized | |

| 1947 | Independence of India | |

| 1948 | Independence of Ceylon (Sri Lanka) | |

| 1957 | Independence of Ghana | |

| 1957--63 | Independence of Malaysia | |

| 1960 | Independence of Nigeria | |

| 1940--1975 | Main period of immigration to Britain from Europe, Caribbean and Asia | |

| 1961 | Independence of Sierra Leone and Cyprus | |

| 1962 | Independence of Jamaica, Trinidad and Tobago, Uganda | |

| 1963 | Independence of Kenya | |

| 1964 | Independence of Tanzania, Malawi, Malta, Zambia | |

| 1965 | Independence of The Gambia, Singapore | |

| 1966 | Independence of Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados | |

| 1968 | Independence of Mauritius, Swaziland, Nauru | |

| 1970--1984 | Independence of possessions in Caribbean and Pacific | |

| 1972 | Independence of Bangladesh | |

| 1972 | First network e-mail sent | |

| 1975 | Independence of Papua New Guinea | |

| 1977 | Voyager spacecraft leaves with English message | |

| 1984 | Independence of Brunei | |

| 1986 | Independence of Marshall Islands | |

| 1988 | CD-ROM of the Oxford English Dictionary | |

| 1990 | Independence of Namibia | |

| 1991 | Independence of the Federated States of Micronesia | |

| 1991 | Implementation of the World Wide Web | |

| 1994 | Independence of Palau | |

| 2000 | Oxford English Dictionary goes online |

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

2011-06-08 Wed

■ #772. Magna Carta [history][reestablishment_of_english][bl][retronym][magna_carta]

英国は成文憲法を持たない.その代わりを務めるのが,Magna Carta 「大憲章」(1215年,The Great Charter),「権利請願」(1628年,The Petition of Right),「権利章典」(1689年,The Bill of Rights)の3つの基本法典だ.後者2つは近代期17世紀の産物だが,最初の大憲章は中世期13世紀とかなり早い.もっとも大憲章が基本法典として高い評価を与えられるのは17世紀のことであり,当時の「歴史の掘り起こし」の結果というべきである.それでも,13世紀イングランド国制史が Magna Carta をめぐって繰り広げられていたことは確かである.

当時王位にあった John は,父王 Henry II,兄王 Richard I の保有していたフランスの広大な領土を戦争によって失った.1204年のノルマンディの喪失は特に手痛く,イングランドが大陸に足場をもつ帝国の一部から一島国へと回帰する歴史的契機となった(この出来事は,向こう2世紀にわたるイングランドでのフランス語の衰退と英語の復権の間接的な契機ともなっており,英語史にとっても大きい).その後も John はフランス王 Philip II へ領地奪還のための戦いを挑むが,1214年,ブーヴィーヌの戦いで大敗を喫する.兄王 Richard I から続く戦乱と戦費確保のための重税に苦しんでいた諸侯にとって,John の内外の失策は耐え難いものとなり,ついに1215年,貴族の一部が John を主君とみなさない旨を公言する.王はやむなく代理人を立てて不満分子と話し合い,協約文書を作成した.ラテン語で書かれたこの協約文書は,テムズ河畔 Runnymede の草原にて1215年6月15日に調印・発布された.

「諸侯たちの要求事項」 (The Articles of the Barons) と呼ばれたこの協約の内容は63条からなる雑多な要求の羅列であり,全体的な統一や整備は感じられない.John への具体的で直接的な要求項目であり,後代に理解されたような立憲政治の礎という意図はなかった.したがって,近現代の大憲章の高い評価はある意味で過大であり時代錯誤的でもあるのだが,この文書によって被治者が王権に制限を加えようとしたこと,既得権や慣習が強調されたことの歴史的意義は大きい.

John はこの協約文書に調印こそしたが,はなから遵守する意図はなく,直後にローマ教皇 Innocent III に頼み無効としてしまった.翌1216年には John が病死したため,貴族たちは継いだ Henry III のもとで協約文書を修正したうえで再発行した.1217年,1225年にも修正版が再発行され,以降,1225年版がたびたび確認されてゆくことになる.特に1297年の Edward I による確認は重要で,Magna Carta は制定法記録簿に収められることになった.しかし,この文書が中世期と初期近代期を通じて現実政治の場で大きな役割を果たしたということは,実はない.17世紀に忘却の淵から呼び覚まされ,新たな意義を付されたということである.

さて,英語 The Great Charter,日本語「大憲章」はそれぞれラテン語 Magna Carta の訳語で,いかにも偉大な文書らしい響きだが,この Magna あるいは Great は,本来,質としての偉大さを表わすものではなく,量的な大きさを記述する形容詞にすぎなかった.1217年の修正版で,御料林に関する条項が切り離されて独立し「御料林憲章」 (The Charter of the Forest) とされたので,残る部分が「大憲章」という通称で呼ばれることになったにすぎない.この点では,[2011-05-01-1]の記事「panda と Britain」で指摘した giant panda や Great Britain とまったく同種の来歴である.

Magna Carta については,The British Library の Treasures in Full: Magna Carta が詳しい.Magna Carta をマルチメディアで学べる.

(後記 2013/03/28(Thu):同じ BL よりこちらの画像もすばらしい.)

・ 今井 宏 『ヒストリカル・ガイド イギリス 改訂新版』 山川,2000年.47--52頁.

2011-05-29 Sun

■ #762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問 [history][irish_english][ireland]

5月17日から20日に,英エリザベス女王が「近くて遠い国」アイルランドへの訪問を果たした.結果的には,アイルランド側にも歓迎され,歴史的な訪問となった.BBC では "Queen makes 'giant leap for British-Irish relations'" を始め多くの記事で今回の訪問が報道されたが,特に象徴的だったのはダブリン城での晩餐会での女王のスピーチだ."Queen offers sympathy to Irish victims of troubles" に動画があるが,エリザベス女王は,報道陣に前もって配布されていたスクリプトにはないアイルランド語の挨拶でスピーチを切り出したのである.Mary McAleese アイルランド大統領がその横で "Wow" と英語の間投詞を連発していたのが印象的である.

英国君主のアイルランド訪問は,女王の祖父 George V が1911年に訪問して以来,100年ぶりのことである.アイルランド共和国の独立以来,初めてのことだ.今回の訪問は,両国の長い不和と苦難の歴史にピリオドを打つには遠いといえども,カンマほどの区切りとなった可能性はある.

ケルトの国としてのアイルランドの歴史は,12世紀以来,イングランドの介入,征服,支配に対するゲールの復興,抵抗,独立の歴史だった.1166年,アイルランド内乱でマクマローがイングランドの Henry II に援助を求めたのが,その後の約800年にわたるアイルランドの苦難の歴史の幕開けだった.Henry II の介入を機にノルマン貴族によるアイルランド支配が進んだが,中世のあいだは支配の及ぶ範囲は中途半端にとどまっていた.14世紀にイングランドが対仏戦争などで疲弊している間にゲールの復興が起こるが,その過程で最も力をつけたのはアイルランド化したイングランド領主,アングロアイリッシュ支配層だった.かれらは両民族をつなぐパイプでもあったが,一方でイングランドの中途半端な同化政策の象徴でもあった.

近代に入り,1541年に Henry VIII が名実ともにアイルランド王に即位すると,アイルランドの完全支配に乗り出す.Elizabeth I まで続くこの Tudor 朝は,イングランドによるアイルランド完全支配の方針を決定づけた.続く Stuart 朝以降もこの方向を踏襲し,特に James I はアイルランドへの植民を奨励することで,同化政策を推し進めた.なかんずく北部アルスターへの植民が奨励されたため,北アイルランドとそれより南の地域との人口・経済・宗教における差が開いた.

英国による同化政策は,1801年,英アイ連合法による連合王国の成立に結実する.連合によって始まった19世紀は,アイルランドにとっては独立の準備の世紀となった.1921年,独立の戦いは英アイ条約の締結をもって終息し,アイルランドは「自由を達成するための自由」を得た.1949年,ついに自由が達成され,アイルランド共和国が正式に誕生した

英国のアイルランド支配の歴史は,アイルランドへの英語の浸透の歴史でもある.アイルランドにおける英語使用は13世紀半ばに始まるが,中世のあいだは Dublin 周辺の東海岸部に限定されていた.拡大が本格化するのは,同化政策がとられた16世紀半ば以降,特に17世紀初めの James I によるイングランドとスコットランドからの植民奨励以降のことである.アングロアイリッシュ支配層の経済的成功が土着ゲールの人々の憧れの的となり「英語=成功の言語」という意識が確立したものと考えられる.19世紀半ばには人口の半数が英語話者となっていたとされる.1845年のジャガイモ大飢饉 ( Great Irish [Potato] Famine ) の頃から,アイルランド語は急速に衰退した.現在アイルランド語は英語と並んでアイルランド共和国の公用語だが,その少数の話者は主として西部の the Gaeltacht に限定されている.

アイルランドに英語が根付いて数百年.女王のアイルランド語によるスピーチの切り出しは,象徴的という語では言い表わせないほどに深く象徴的である.

アイルランド英語に関しては,[2010-03-20-1], [2010-03-21-1]の記事を参照.

・ 波多野 裕造 『物語アイルランドの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,1994年.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2011-05-01 Sun

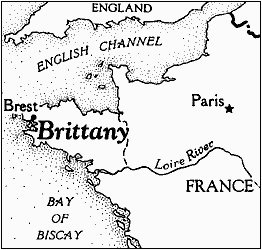

■ #734. panda と Britain [history][etymology][map][retronym][animal]

東北地方太平洋沖地震により影が薄くなってしまったが,本来この春にブレイクするはずだったのは,上野動物園に新しくやってきたパンダ,リーリーとシンシンである.いや,実際に上野に出ると,上野の山もアメヤ横丁も看板はパンダ一色である.

panda の語源はネパール語の対応する動物名で,フランス語を経由して19世紀前半に英語に入ってきた.当初この単語はパンダ科レッサーパンダ属 (Ailurus fulgens) の動物,すなわち lesser panda 「レッサーパンダ」を意味していた.シンシンやリーリーのようなパンダ科ジャイアントパンダ属 (Ailuropoda melanoleuca) の動物,すなわち giant panda 「ジャイアントパンダ」を指示するようになったのは,OED では1901年が初例である.つまり,19世紀には panda といえば専らレッサーパンダのことを指していたが,20世紀初めにジャイアントパンダが現われるにいたって,両者を区別するために,それぞれ lesser panda と giant panda という新しい名称が割り当てられたのである.さらに,以降,単純に panda といえばジャイアントパンダを指示するようになった.ここには,panda の意味変化と,曖昧さの除去のための形容詞付加という言語変化を見て取ることができる.

ここで類例として思い浮かぶのは Great Britain という呼称である.本来 Britain といえば,英国の主要な領土であるブリテン島を指した.これは,ケルト系原住民 Briton 「ブリトン人」にちなむ地名である.しかし,5世紀以降,ブリテン島に移住してきた the Angles, Saxons, and Jutes の西ゲルマン諸部族に追われ ([2010-05-21-1]),イギリス海峡を越えてフランス北西部に渡ったブリトン人が住み着いた土地も「ブリテン」と呼ばれることなったため,海峡をはさんで2つの「ブリテン」が共存するようになった.民族のルーツは1つとはいえ,異なる土地に同じ呼称では不便だったたため,新天地であるフランス北西部の半島一帯,すなわち現在の Brittany (フランス語で Bretagne,日本語で「ブルターニュ」)は Little Britain や Britain the less などと称され,区別されるようになった.一方,故郷であるブリテン島は1707年に England と Scotland が連合王国を形成したときに正式に Great Britain と命名された(以上の経緯については唐澤氏の著書の pp. 26--28 を参照).panda の場合と同様,ここには Britain の指示対象の拡大に伴う曖昧さを除去する目的での形容詞付加という過程が見て取れる.(以下の地図は『ランダムハウス英語辞典』より.)

・ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス---4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

2011-04-03 Sun

■ #706. 14世紀,英語の復権は徐ろに [reestablishment_of_english][history][hundred_years_war]

中英語期,特に14世紀にイングランドで徐々に英語がフランス語のくびきから解き放たれ,復権していった経緯については,黒死病 ( Black Death ) や農民一揆 ( Peasants' Revolt ) の話題と絡めて reestablishment_of_english の各記事で述べてきた(関連年表は[2009-09-05-1]を参照).英語の復権といっても,もちろん英語という言語が能動的に地位の向上を図ったわけではなく,あくまで英語を母語とする人々の社会的な地位,そして発言力が向上したということである.

その原因は様々だが,しばしば挙げられるのが,長引く英仏百年戦争 ( Hundred Years' War ) による人民の経済負担と黒死病による人口減である.黒死病により労働人口が減り,労働者が賃上げを要求した.これは,昨日の記事[2011-04-02-1]で取りあげた "deference society" といわれる中世イングランドの階級社会に対する挑戦だったが,あくまで social deference を要求し続けた王権は,賃上げに限度を設け,人頭税 ( poll tax ) を追加的に導入するなどして,労働者を逆なでした.こうして14世紀半ば以降,農民を中心とする貧困層の社会的・経済的な不満は確実に増大しており,その帰結として1381年に農民一揆が起こったのだった.

しかし,労働人口の現象→労働者の発言力の増加→英語の復権という歴史は,必ずしも自動的な流れとみなすことはできない.Rigby (36) によると,歴史家 Brenner は次のように主張している.

. . . the successes of the English peasantry in their struggles against their lords in the later Middle Ages were not simply a product of population decline, which strengthened the bargaining position of tenants against their landlords. Rather, the ability of the peasants to organize to throw off manorial impositions and restraints was itself an independent variable in the equation: population decline could just as logically have led to the intensification of serfdom, as it did in seventeenth-century Bohemia, as to its demise . . . .

"the ability of the peasants to organize" 「農民たちの組織力」とは農民たちの意図的な自己主張を表わしている.この観点からすると,英語の復権も,経済的な原因を背景にもちながらも,あくまで英語母語話者の能動的な地位向上の意欲にかかっていたと言えるだろう.

農民一揆は,以降の人頭税が抑制された点で一定の歴史的意義はあったが,Richard II の権謀によって容易に押さえ込まれてしまったために,本質的な社会革命と呼べるほどのものにはならなかった.イングランドの社会変革はこのようにゆっくりとした歩みで進んだにすぎず,同じように英語の復権も一日にして成ったものではなく,徐ろに進行したのである.

・ Rigby, S. H. "English Society in the Later Middle Ages: Deference, Ambition and Conflict." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 25--39.

2011-04-02 Sat

■ #705. deference society --- 恭順の中世イングランド社会 [history][kyng_alisaunder]

中世イングランド社会の典型的なイメージは,社会的可動性の少ない階級社会であるということだろう.Rigby (27) は,18世紀より前のイングランド社会を "deference society" としてとらえる Maurice Keen の言葉を借りて次のように述べている.

. . . a 'deference society', i.e. one characterized by 'an ordered gradation' of social ranks which are hierarchically arranged 'by scales which regulate the respect and the kind of service which one man or woman may expect of another, or may expect to pay another'. 'In the minds of men of that age, the relations of deference and service that persisted between the grades (of society) were the basis of social order, of its essence: they had not yet come to regard social distinctions as divisive, as forces with the potential to tear society apart' . . . . (27)

この見方によると,中世イングランドの社会は,個人の社会的出世を嫌悪し,与えられた身分に満足するように要求する社会であり,さらに既存の社会秩序を変革しようとするいかなる試みをも非難する社会ということになる.

文学のなかにこの見方を支持する根拠を探ると,John Gower (1325?--1408) のラテン詩 Vox Clamantis (5.15, p. 215) に次の主張が見られるという( Rigby, p. 27 からの英訳を引用).

When a poor man is elevated in the city through an unexpected fate, and the unworthy creature is allowed to reach the height of honour, then nature suddenly groans at the changed state of things and grieves at the unaccustomed rarity.

これで思い出したのが,Kyng Alisaunder のとあるシーンである.ペルシア王 Darius が Alexander の猛攻をかわそうと裏口から逃走したところで,浮浪児から出世した2人の裏切り者 Besas と Besanas によって槍で刺されるという場面である.ここで語り手は,いかなる騎士も浮浪児を養い,出世させるべきではないと教訓を垂れる.Smithers 版から引用する.

Fundelynges weren þai two Þat her lorde biseiȝen so. Þerfore ne shulde no gentil kniȝth Neuere norissh no founden wiȝth, Ne beggers blood brynge in heiȝe wyke, Bot he wolde hym-seluen biswyke. (B 4595--60)

その後,Alexander は2人を捕まえ,市中引きまわしのあと絞首刑にした.舞台はもちろん中世イングランドではないが,この中英語の語り手と聴き手は "social deference" を前提として,この場面を解釈しているのかもしれない.

実際のところ,Rigby の議論は「中世イングランド=恭順の社会」はステレオタイプであり,個人の社会的な野心の余地は確かにあったと続く.特に黒死病の後,14世紀後半からは社会はより流動的になり,個人の社会的可動性も高まったとする.とはいえ,社会全体としては「恭順」を打ち破って「革命」を目指す方向は示さず,局地的な資源の再配分で落ち着くくらいには十分「恭順」 であった,というのが Rigby の結論のようだ.

中世イングランドの deference society 論は,言語レベルではどのような含蓄があるだろうか.階級ごとの変種,2人称代名詞の使い分け ([2011-03-01-1], [2010-07-11-1], [2010-02-12-1],[2009-10-29-1]) がすぐに思いつく.また,[2010-10-24-1]で紹介した歴史語用論 ( historical pragmatics ) が広く関わってくるだろう.

・ Rigby, S. H. "English Society in the Later Middle Ages: Deference, Ambition and Conflict." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 25--39.

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

2011-03-06 Sun

■ #678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語 [loan_word][french][history]

英語のフランス語彙借用は,中英語期だけではなく近代英語期以降にも継続していたことは,[2010-12-12-1]の記事などで触れてきた.[2009-08-22-1]のグラフで見ると,近代英語期のフランス語借用は数としては大したことがないように見える.18世紀にはグラフの谷に達しており,14世紀の威光は見る影もないかのようだ.しかし,英語史のみならずヨーロッパの言語史を考えると,18世紀のフランス借用語は重要な役割を担っている.当時のフランス語借用は,汎ヨーロッパ的な現象だったからだ.

フランスでは,1598年に出されたナントの勅令 ( L'Édit de Nante ) が1685年に太陽王ルイ14世 (Louis XIV; le Rois Soleil; 1643--1715) によって廃止されるに及び,新教徒が国外へ亡命してきた.[2010-12-12-1]で見たように,英語では,それ以降のフランス語借用は形態が英語化しておらず,フランス語の形態がよく保たれているのが特徴である.フランス語は中世よりイギリス,ドイツ,ノルウェー,イタリアなどヨーロッパ各国で文学語として一目置かれてきており,16世紀のドイツの大学ではフランス語教育が定着したほどである.17世紀にはルイ14世の絶対王権の国際的な威勢より,フランス語は外交の言語としてヨーロッパに幅を利かせることになる.18世紀には,フランス語はラテン語に匹敵する,いや多くの場合にはラテン語をしのぐほどの国際的通用度を得て,ヨーロッパの知的な共通語となった.やがて各国の国家意識が強まり,ヨーロッパにおけるフランス語の国際的な地位はそれほど長続きはしなかったが,ヨーロッパ言語史上,フランス語を仰ぐ1つの特徴的な時代が認められることは確かである ( Perret 69 ) .この時代にフランス語借用がイギリスのみならず汎ヨーロッパ的な現象であったことは,上記の背景から理解できるだろう.

18世紀に英語に入ったフランス借用語の例を Perret (70) から挙げると,流行に関する語として chic, à la mode, blouse, brassière, négligé.情事を飾る coquette, beau, femme fatale, gallant.車に関する automobile, garage, chauffeur, chauffeuse.軍事用語として general, lieutenant-colonel, regiment .フランス革命によって刷新された度量衡から,metre, litre, gramme.

ここに挙げた英語語彙は,汎ヨーロッパ的なフランス語借用の一角にすぎない.レストラン・料理という分野もフランスが得意とする分野だが,イタリア語に入ったフランス単語を挙げてみれば,その多くが英語にも入っていることに気づく.ristorante, menu, croissant, marron glacé, charlotte.借用語彙というよりは国際語彙と呼ぶほうがふさわしいかもしれない.料理,流行,恋愛といった分野は現在でもフランスと強く結びついているが,その関連語は18世紀以来,ヨーロッパの諸言語を豊かに飾っているのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-01-13 Thu

■ #626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話 [french][history][academy][language_myth][standardisation]

フランス語は英語史上もっとも重要な外国語であるといっても過言ではない.中英語期のみならず近代英語期以降にもフランス語は英語に対して大きな影響を及ぼしてきた ( see [2009-08-22-1], [2009-08-19-1] ) .フランス語の影響力は語彙の借用といった直接の言語的影響ばかりでない.英語の標準化が国家の問題となった初期近代英語期においては,ヨーロッパにおけるフランス語の存在感はイギリスでの英語標準化の議論に少なからぬ刺激を与えた.例えば,Jonathan Swift が1712年に提示した,言語を統制するアカデミーを設立するという案 ( see [2010-12-02-1] ) は,主にフランスのアカデミー ( l'Academie française ) 設立にならった発想である(関連する記事として[2009-09-15-1],[2009-09-08-1]を参照).

フランス語が英語話者によってどのように見られてきたかという問題は英語史の重要なトピックだが,英語話者に限らず,周辺諸国,世界諸国,そしてフランス語話者自身によってフランス語がどのように見られてきたのかという問題もまた重要である.今回は「フランス語は論理的な言語である」という人口に膾炙した見方---言語学の立場からは「神話」というべきだが---がどのように生まれ,どのように現在まで生き残ってきたのかを,Lodge に依拠して概説したい.

この神話の生みの親というべきはフランスの文筆家 Count Antoine de Rivarol (1753--1801) だろう.彼は著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) に,有名な台詞 "Ce qui n'est pas clair n'est pas franais" 「明晰ならざるものフランス語にあらず」を残した.以降,19, 20世紀のフランス人も Rivarol とほぼ同じ趣旨の言説を繰り返してきており,フランス語は内在的に明晰であり論理的であるという神話が国内外に確立されていった.

神話確立の背景にはいくつかの社会的な事情があった.この神話が国内で抱かれただけでなく国外へも広がっていった背景としては,諸言語に対するステレオタイプ付与が1世紀ほど前に広く起こったことがある.イタリア語はオペラゆえに「音楽的な言語」,スペインは闘牛やフラメンコと結びつけられる「ロマンチックな言語」,ドイツは軍国主義を思わせる「無情で耳障りな言語」といった類のステレオタイプである.フランス語はすでに「論理的な言語」として定評があったために,このステレオタイプが以降ますます定着することとなった.

言語のステレオタイプは民族のステレオタイプと同様に通常は外部から付与されるものだが,フランス語はすでに内部で定着していた.では,この神話はフランス国内でどのように生まれ,根付いたのか.それは16世紀のフランスにおけるフランス語標準化の動きに端を発する.当時,フランス語の標準を定めるために何をモデルにするかという問題はそれほど難しい問題ではなかった.王侯貴族の話すフランス語こそがもっとも正当とされ,それこそが標準語にふさわしいと当然のごとく考えられていたのである.しかし,17,18世紀になり「理性の時代」が到来すると,フランス語の正当性を王侯貴族の権力に帰するという理屈はさすがに理性的ではないとされ,代わりにフランス語に内在する論理的明晰性に訴えるという方略へシフトしてゆく.18世紀末,フランス革命によって共和制が敷かれると,新生フランスは,王権とは別の,国民を統合する新しい象徴を求めた.それが,標準フランス語だったのである.国家アイデンティティのために,標準フランス語が利用されたといってよい.

以上の歴史から,標準フランス語がフランス人によって「国民の統合の象徴」として認識されてきたこと,単なる国内コミュニケーションの言語である以上の役割を付されてきたことが分かる.我が国の「国民統合の象徴」を思い浮かべながら考えると,フランス人のフランス語への思い入れ(そして神話への思い入れ)がいまだに強い理由がよく分かるのではないか.

ひるがって英語の標準化の過程をみるとフランス語のそれとはまったく異なっている.イギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱い.

「フランス語は論理的な言語である」という神話を言語学の立場から解体することは難しくない.しかし,それ以上に神話が生まれ広まってきた歴史的過程を知ることが興味深い.ある言語が自他からどのように見られるかという問題は,歴史背景を抜きにしては論じられないのである.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2010-12-12 Sun

■ #594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴 [loan_word][french][statistics][history]

英語語彙史においてフランス借用語の果たしてきた役割の大きさは本ブログでも幾度となく取り上げてきた ( see french ) .しかし,しばしばフランス語借用はもっぱら中英語期の話題であると信じられているきらいがある.確かに[2009-08-22-1]の記事で掲げたグラフで示されている通り,15世紀以降はフランス語借用が一気に落ち込んでいる.しかしこれは13, 14世紀の絶頂期と比べての相対的な凋落であり,近現代に至るまで絶え間なく英語に語彙を供給してきた点は注目に値する.

英語史において絶え間ない語彙の供給源としては,ほかにラテン語とギリシア語が挙げられるが,この3言語のなかではフランス語が最も優勢のようである.数値を挙げよう.トゥルニエ (347) は The Shorter Oxford English Dictionary による調査で,1900--50年の間に英語に入った208の借用語のうち93例 (44.71%) がフランス語に関係しており,1961--75年では253例中の136 (53.75%) がフランス語であるという(ブランショ, p. 132--33).

英語語彙借用におけるフランス語の優位性はさることながら,借用語彙の分野が中世以来あまり変わっていないことも顕著である.その分野とは,貴族の生活,流行,美食,贅沢品,芸術,文学,軍事などで,まとめてしまえば「貴族的気取り」「知的流行」といったところだろうか.

近代英語期のフランス語借用に特徴的なのは,フランス語のまま入ってきているということである.つまり,発音や綴字が英語化されていない.フランス語らしさ,外国語らしさが保たれている.

古典期のフランス心酔は,1685年のナントの勅令の廃止後,フランスのプロテスタントの国外流出によって育まれたものである.これがフランス語に特権的な地位を与えるようになり,借用された語はもはや英語化されなくなる.それらの語は優先的に社会生活に関わるものである.例えば,à propos, ballet, chagrin, chaperon, double-entendre, étiquette, fête, moquette, naïve, intrigue, nom de plume, rendez-vous, rêverie などでは,そのままの採用が見られる.(ブランショ,p. 132)

ナントの勅令 ( L'Édit de Nante ) は,1598年4月13日にフランス国王アンリ4世がナントで発布した勅令で,限定的ながらも新教徒の権利を認めた寛容勅令の集大成だった.これにより30年以上続いた宗教戦争に一応の終止符が打たれたが,17世紀に絶対王権の強化とともにナントの勅令は形骸化していった.1685年,国王ルイ14世がナントの勅令を廃止すると,大量の新教徒が国外亡命することになった.この事件が,現代英語へフランス語ぽいフランス借用語がもたらされる契機となったのである.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-12-08 Wed

■ #590. last name はいつから義務的になったか [history][onomastics][personal_name][norman_conquest][by-name]

last name は surname, family name などとも呼ばれるが,日本語の名字に相当する名前である.イングランドでは,ノルマン征服以前は last name の使用は一般的でなかった(オランダなどヨーロッパの他の国ではさらに遅かった).中世イングランドで last name の使用が促された要因は様々だが,1つには英語に first name の種類が不足していたという事情がある.現在の英語名を考えても,同じ first name では人物の見分けがつかないという状況は大きく改善されていないように思われる.

last name の使用を促した法的な要因として,2点を指摘したい.1つは Richard II の統治下で1377年から実施された poll tax 「人頭税」である.税金を取り立てるために,まず13歳以上のすべての国民の名前を収集する必要があったからである.特に1380年の人頭税は貧富に無関係の重い大衆課税で,1381年の Wat Tyler による農民一揆 ( the Peasants' Revolt ) を引き起こした.歴史上,悪名高い税である.

もう1つは1413年の the Statute of Additions の制定である.これにより,すべての法的書類は,人物の first name のみならず,職業と居住地をも合わせて記載しなければならないことになった.職業や居住地の名称というのは英語の多くの last name の起源であり,こうしてイングランド国民はみなが固定した last name をもつに至った.

世界における名字の使用時期は,文化によって大きく異なる.中国では紀元前2852年に家名継承が制定された.日本では,名字帯刀は江戸時代の武士の特権であり,平民は名字帯刀御免を受けなければ名字を唱えることが許されなかったが,明治維新後,1870年になってすべての国民が名字を帯びることになった.しかし,これとて徴税や兵役を目的とした人物特定の意図が強く,イングランドの場合と同様に political/bureaucratic なものだったのである.

(現政権にしてもそうだが)不当に税金を取られるくらいなら,名字を捨ててもよいかもしれないな,とまで考えさせられるしまう last name の歴史である.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990. 196.

2010-12-07 Tue

■ #589. The Riot Act has been read. [history][idiom][bl]

標記の慣用句がある.文字通りには「騒擾取締令が読み上げられた」だが,比喩的に「(親や先生が子供に対して)言うことをきかないと叱るぞと警告する」ほどの意味を表わす.

この慣用句の起源はイギリスで The Riot Act 「騒擾取締令」が発布された1715年に遡る.James II 以降,Stuart 朝の復活を望むジャコバイト ( The Jacobites ) の起こした十五年反乱 ( the Fifteen Rebellion ) の直後に制定された法令で,12人以上の集まる不穏な集会を解散させる効力をもった.集会に対してこの法令が読み上げられると1時間の猶予が与えられ,その間に散会しないと重罪に処せられた.この法令は1973年に廃止されているが,比喩的な表現としての read the Riot Act は今も生き続けている.イディオムとしての初例は1819年: "She has just run out to read the riot act in the Nursery."

こちらのポスターは19世紀のものではあるが,当局がこのようなポスターを貼り付けることで集会に解散命令を出した様子がうかがわれる.このポスターは,The British Library で開催中の Evolving English: One Language, Many Voices の呼び物の1つ.

2010-11-20 Sat

■ #572. 現存する最古の英文 [history][runic][writing][archaeology][inscription][bl][direction_of_writing]

英語で記された現存する最古の文は,金のメダルに Anglo-Frisian 系のルーン文字 ( the runic alphabet ) で刻まれた短文である.1982年に Suffolk の Undley で発見された直径2.3cmの金のメダル ( the Undley bracteate ) に刻まれており,年代は紀元450--80年のものとされる.西ゲルマンの Angles, Saxons, Jutes らが大陸からブリテン島へ移住してきた時期に,かれらと一緒に海峡を渡ってきたものと考えられる.メダルの画像と説明は,The British Museum のサイトで見ることができる.

兜をかぶった頭の下で雌狼が二人の人間に乳を与えている.明らかに伝説のローマ建国者 Romulus と Remus の神話を想起させる図像だ.メダルの周囲,弧の半分ほどにかけてルーン文字が右から左に刻まれている.全体が3語からなる短い文で,語と語の区切りは小さな二重丸で示されている.ローマ字で転写すると以下のように読める.

( u d e m ・ æ g æ m ・ æg og æg )

= gægogæ mægæ medu

= ?she-wolf reward to kinsman

= This she-wolf is a reward to my kinsman

上のような試訳はあるが,詳細は分かっていない.特に最初の語 gægogæ は意味不明であり,怪しげな音の響きからして何らかの呪術的な定型句とも想像され得る.

これが,約1500年後に世界で最も重要となる言語の,現存する最古の記録である.

David Crystal も初めて見たときに涙を流して感動したというこのメダルについては,Crystal による解説(動画)と関連記事もお薦め.The British Library で11月12日から来年4月3日まで開かれている英語史展覧会 Evolving English: One Language, Many Voices の呼び物の1つです.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002. 181.

2010-09-25 Sat

■ #516. 直接のギリシア語借用は15世紀から [greek][emode][loan_word][history][lexicology]

英語にギリシア語からの借用が多いことは,「現代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-11-14-1]) やその他のギリシア語に関連する記事 (greek) で触れてきた.ギリシア借用語の多くはラテン語やフランス語を経由して入ってきており,中世以前はこの経路がほぼ唯一の経路だった.

しかし,15世紀になるとギリシア文化が直接西ヨーロッパ諸国に影響を及ぼすようになった.というのは,この時期に大量のギリシア語写本がイタリア人によって Constantinople から西側へもたらされたからである.さらに1453年にオスマントルコにより Constantinople が陥落すると,ギリシア文化の知識も西へ逃れてくることになった.

The possibility of direct Greek influence on English did not arise, however, until Western Europeans began to learn about Greek culture for themselves in the fifteenth century. (This revival of interest was stimulated partly by a westward migration of Greek scholars from Constantinople, later called Istanbul, after it was captured by the Ottoman Turks in 1453.) (Carstairs-McCarthy 101)

続く16世紀にはギリシア語で書かれた新訳聖書の原典への関心から,イギリスでもギリシア語が盛んに研究されるようになった.16世紀前半には Cambridge でギリシャ語を講義した Erasmus (1469--1536) が原典を正確に読むという目的でギリシア語の発音を詳細に研究したが,聖書の言語にあまりに忠実であったその研究態度が,口頭の伝統に支えられてきた保守派の学者の反発を招き,ギリシア語正音論争を巻き起こした.ギリシア語への関心が宗教や政治の世界にまで影響を及ぼしたことになる (Knowles 67--68) .

[2009-08-19-1]で示したように初期近代英語期にギリシア語の借用語が着実に増加していった背景には,上記のような歴史的な事情があったのである.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 134.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow